El experimento en el espejo

Cómo violamos la paridad en una semana…

y descubrimos a Dios

No puedo creer que Dios sea un débil zurdo.

WOLFGANG PAULI

Mirémonos en un espejo. No está demasiado mal, ¿eh? Suponed que levantáis la mano derecha y vuestra imagen en el espejo ¡también levanta la suya! ¿Qué? No puede ser. ¡Tenía que levantar la izquierda! Os quedaríais, qué duda cabe, conmocionados si la mano que se levantase fuera la equivocada. Esto no le ha pasado nunca a nadie, que sepamos. Pero sí ocurrió algo equivalente con una partícula fundamental, el muón.

La simetría especular se ha comprobado una y otra vez en el laboratorio. El nombre científico de la simetría especular es conservación de la paridad. La historia que sigue trata de un descubrimiento importante, y también de cómo el progreso a veces trae consigo la muerte de una teoría exquisita a manos de un feo hecho.

Todo empezó a la hora de comer un viernes y acabó alrededor de las 4 de la madrugada del lunes siguiente. El resultado fue que una concepción muy profunda de la manera en que se comporta la naturaleza está (débilmente) equivocada. En unas cuantas e intensas horas de toma de datos, nuestro conocimiento de cómo está construido el universo cambió para siempre.

Cuando se refuta una teoría elegante, cunde el desánimo. Parece que la naturaleza es más torpe, más plúmbea de lo que habíamos esperado. Pero atempera nuestra depresión la fe en que, cuando todo se sepa, se revelará una belleza más profunda. Y así fue cuando, en sólo unos pocos días de enero de 1957, en Irvington-on-Hudson, 33 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York, la paridad cayó.

Los físicos aman la simetría por su belleza matemática e intuitiva. Ejemplos de la simetría en el arte son el Taj Mahal o un templo griego: en la naturaleza, exhiben patrones simétricos de gran belleza las conchas, los animales simples y los cristales de distintos tipos, y también la simetría bilateral casi perfecta del cuerpo humano. Las leyes de la naturaleza contienen un rico conjunto de simetrías de las que, durante muchos años, al menos hasta enero de 1957, se pensó que eran absolutas y perfectas.

Han sido inmensamente útiles para nuestro conocimiento de los cristales, las moléculas grandes, los átomos y las partículas.

El experimento en el espejo

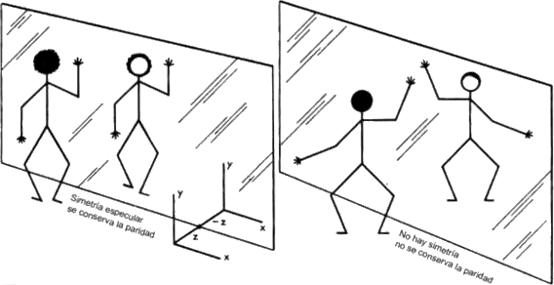

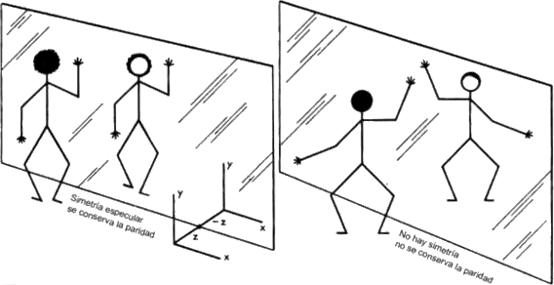

A una de esas simetrías se le llamaba simetría especular, o conservación de la paridad, y afirmaba que la naturaleza —las leyes de la física— no puede distinguir los sucesos del mundo real de los que se ven en el espejo.

El enunciado matemático apropiado, que daré para que conste, es que las ecuaciones que describen las leyes de la naturaleza no cambian cuando reemplazamos las coordenadas z de todos los objetos por −z. Si el eje z es perpendicular a un espejo —que define un plano—, esa sustitución es exactamente el resultado de que un sistema cualquiera se refleje en el espejo. Por ejemplo, si estáis, o está un átomo, 16 unidades frente al espejo, el espejo mostrará vuestra imagen 16 unidades detrás del espejo. Si las ecuaciones son invariantes bajo esa sustitución (por ejemplo, si la coordenada z aparece siempre en la ecuación como −z), la simetría especular es válida y la paridad se conserva.

Si una pared del laboratorio es un espejo y los científicos del laboratorio están efectuando unos experimentos, las imágenes del espejo mostrarán imágenes especulares de esos experimentos. ¿Hay alguna forma de decidir cuál es el laboratorio verdadero y cuál el del espejo? ¿Podría saber Alicia dónde está (enfrente o detrás del espejo) mediante alguna comprobación objetiva? ¿Podría un comité de científicos distinguidos examinar una cinta de vídeo donde se hubiera grabado un experimento y decir si se había efectuado en el laboratorio real o en el del espejo? En diciembre de 1956 la respuesta inequívoca era que no. No había forma de que un panel de expertos pudiese probar que la imagen que miraban era la imagen en el espejo de los experimentos que se realizaban en el laboratorio real. En este punto, un inocente perceptivo diría: «Pero, fijaos, todos los científicos de esta película llevan los botones a la izquierda de sus batas. Tiene que ser la imagen del espejo». «No —responden los científicos—, esto no es más que una costumbre; nada hay en las leyes de la naturaleza que obligue a que los botones estén en el lado derecho. Tenemos que poner a un lado todas las peculiaridades humanas y ver si hay algo en la película que vaya contra las leyes de la física».

Antes de enero de 1957 no se había visto ninguna violación así en el mundo de la imagen en el espejo. El mundo y su imagen especular eran descripciones igualmente válidas de la naturaleza. Todo lo que pasase en el espacio especular podía, en principio y en la práctica, reproducirse en el laboratorio. La paridad era útil. Nos ayudaba a clasificar los estados moleculares, atómicos y nucleares. Además, ahorra trabajo. Si un ser humano perfecto y desnudo está a medias oculto por una pantalla vertical, con estudiar la mitad que se ve se sabe en muy buena medida qué hay detrás de la pantalla. Esa es la poesía de la paridad.

La «caída de la paridad» —como más tarde se denominó a los sucesos de enero de 1957— es el ejemplo por antonomasia de la forma de pensar de los físicos, de la manera en que se adaptan a una conmoción, de cómo la teoría y las matemáticas se doblan ante los vientos de la medida y la observación. Lo que en esta historia dista de ser corriente es la rapidez del descubrimiento y su relativa sencillez.

Viernes 4 de enero, las doce del mediodía. El viernes teníamos la costumbre de almorzar comida china, y el claustro del departamento de física de la Universidad de Columbia se reunía ante el despacho del profesor Tsung Dao Lee. Entre diez y quince físicos marchaban en grupo cuesta abajo desde el edificio Pupin de físicas en la calle 120 hacia el café Shangai en la 125 y Broadway. Estas comidas empezaron en 1953, cuando Lee llegó a Columbia desde la Universidad de Chicago con un flamante doctorado y su imponente reputación de superestrella de los teóricos.

Las comidas de los viernes se caracterizaban por las conversaciones ruidosas y desinhibidas, a veces tres y cuatro a la vez, salpicadas por el ruido que hacíamos al sorber la sopa de melón de invierno y al repartirnos fénix de carne de dragón, bolas de gambas, holoturias y otros exóticos y especiados productos de la cocina china del norte, que en 1957 no estaba todavía de moda. Ya en el camino de ida, estaba claro que ese viernes el tema sería la paridad y las noticias calientes procedentes de nuestra compañera de Columbia C. S. Wu, que estaba realizando un experimento en la Oficina de Medidas de Washington.

Antes de entrar en el serio asunto de las discusiones en la comida, T. D. Lee llevaba a cabo su rutina semanal de confeccionar el menú en un cuadernito que le ofrecía el respetuoso camarero-gerente. T. D. confecciona un menú chino con gran estilo. Es una forma de arte. Mira el menú, su cuaderno, le hace una pregunta en mandarín al camarero, frunce el ceño, posa el lápiz sobre el cuaderno, caligrafía cuidadosamente unos cuantos símbolos. Otra pregunta, cambia un símbolo, mira el artesonado en busca de guía divina y se entrega a una efusión de rápida escritura. El repaso final: pone ambas manos sobre el cuaderno, una con los dedos estirados, que recordaba las bendiciones del papa a la muchedumbre reunida, la otra sosteniendo lo que quedaba de un lápiz. ¿Está todo? ¿El yin y el yang, el color, la textura y el sabor adecuadamente equilibrados? Se entregan cuaderno y lapicero al camarero, y T. D. se sumerge en la conversación.

«Ha llamado Wu por teléfono. ¡Los datos preliminares indican un efecto enorme!», dice excitado.

Volvamos a ese laboratorio (el mundo real tal y como Él lo hizo), una de cuyas paredes es un espejo. Nuestra experiencia normal es que, sostengamos ante al espejo lo que sostengamos, hagamos en el laboratorio el experimento que hagamos —dispersar partículas o producirlas, o experimentos gravitatorios como el de Galileo—, las reflexiones en el espejo del laboratorio se atendrán a las mismas leyes de la naturaleza que gobiernan en el laboratorio. Veamos cómo se manifestaría una violación de la paridad. La comprobación más simple de la preferencia por uno de los lados, una comprobación que cabría comunicar a los habitantes del planeta Penumbrio, se vale de un tornillo a derechas. Os ponéis de frente a la cabeza del tornillo y le dais vueltas «en el sentido de las agujas del reloj». Si el tornillo penetra en un bloque de madera, se define como un tornillo «a derechas». Claro está, en el espejo se ve un tornillo a izquierdas porque el tipo del espejo le da vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj, y sin embargo penetra. Suponed que vivimos en un mundo tan curioso (algún universo de Star Trek) que sea imposible —contra las leyes de la física— hacer un tornillo a izquierdas. La simetría especular se rompería; la imagen en el espejo de un tornillo a derechas no podría existir en la realidad y la paridad se violaría.

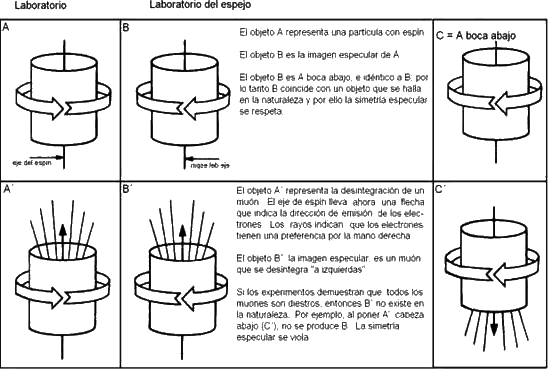

Este es el proemio a cómo Lee y su colega de Princeton Chen Ning Yang propusieron que se examinase la validez de la ley en los procesos de interacción débil. Necesitamos algo que venga a ser una partícula a derechas (o a izquierdas). Como el tornillo, hemos de combinar una rotación y una dirección de movimiento. Pensad en una partícula que gire alrededor de un eje propio —que tenga «espín»—; llamadla muón. Representáosla como un cilindro que gira alrededor de su eje. Con eso tenemos la rotación. Como los cabos del cilindro-muón son idénticos, no podemos decir si gira en el sentido del reloj o al contrario. Para que os deis cuenta de que es así, poneos enfrente de vuestra enemiga favorita con el cilindro en medio. Juraréis que rota a la derecha, como el reloj; ella, en cambio, insistirá en que lo hace a la izquierda. Y no hay forma de resolver la disputa. Esa es una situación de conservación de la paridad.

El genio de Lee y Yang estribó en sacar a la palestra la interacción débil (la que querían examinar) mediante la observación de la desintegración de una partícula con espín. Uno de los productos de la desintegración del muón es un electrón. Suponed que la naturaleza dicta que el electrón sale sólo de un extremo del cilindro. Ello nos da una dirección. Y ahora podemos determinar el sentido de la rotación —como el reloj o al contrario— porque uno de los cabos (el cabo del que sale el electrón) está definido. Ese cabo desempeña el papel de la punta del tornillo. Si el sentido de rotación del giro con respecto al electrón es a derechas, como el sentido del tornillo con respecto a su punta, hemos definido un muón a derechas. Ahora bien, si estas partículas se desintegran siempre de manera tal que se definan a derechas, tendremos un proceso que violará la simetría especular. Se ve alineando el eje de giro del muón paralelamente al espejo. La imagen en éste es un muón a izquierdas, que no existe.

Los rumores sobre Wu habían empezado tras la pausa de Navidad, pero la primera reunión del departamento de física desde las vacaciones fue el viernes siguiente al Año Nuevo. En 1957 Chien Shiung Wu, como yo profesora de física en Columbia, era una científica experimental muy reputada. Su especialidad era la desintegración radiactiva de los núcleos. Era dura con los estudiantes y los posdoctorados, pletórica de energía, cuidadosa en la evaluación de sus resultados y muy apreciada por la alta calidad de los datos que publicaba. Sus alumnos (a sus espaldas) la llamaban Generalísima Chiang Kai-shek.

Cuando Lee y Yang pusieron en entredicho la validez de la conservación de la paridad en el verano de 1956, Wu se puso manos a la obra casi inmediatamente. Seleccionó como objeto de su estudio el núcleo radiactivo del inestable cobalto 60, que se convierte espontáneamente en un núcleo de níquel, un neutrino y un electrón positivo (un positrón). Lo que uno «ve» es que el núcleo de cobalto dispara súbitamente un electrón positivo. Esta forma de radiactividad recibe el nombre de desintegración beta, porque a los electrones, negativos o positivos, emitidos durante el proceso se los llamaba originalmente partículas beta. ¿Por qué pasa esto? Los físicos lo llaman interacción débil, y se refieren con ello a una fuerza que opera en la naturaleza y genera esas reacciones. Las fuerzas no sólo empujan y tiran, atraen y repelen, sino que son también capaces de generar cambios de especie, como el proceso en el que el cobalto se convierte en níquel y emite leptones. Desde los años treinta se ha atribuido un gran número de reacciones a la interacción débil. El gran italo-norteamericano Enrico Fermi fue el primero que dio forma matemática a la interacción débil, y gracias a ello predijo muchos detalles de reacciones del estilo de la que sufre el cobalto 60.

Lee y Yang, en un artículo que publicaron en 1956 titulado «La cuestión de la conservación de la paridad en la interacción débil», eligieron unas cuantas reacciones y examinaron las consecuencias experimentales que tenía la posibilidad de que la paridad —la simetría especular— no fuese respetada por la fuerza débil. Les interesaban las direcciones en que sale disparado de un núcleo con espín el electrón emitido. Si el electrón prefiere una dirección sobre otras, sería como si se vistiese al núcleo con camisas abotonadas. Se podría decir cuál era el experimento real, cuál la imagen en el espejo.

¿Qué diferencia hay entre una gran idea y un trabajo científico rutinario? Preguntas análogas pueden formularse acerca de un poema, una pintura, una pieza musical; en realidad, balbuceos, bocas abiertas que no saben qué decir, hasta citaciones judiciales. En el caso de las artes, es la prueba del tiempo lo que al final decide. En la ciencia, el experimento determina si una idea es «correcta». Si es brillante, se abre una nueva área de investigación y muchas cuestiones viejas pasan a mejor vida.

La mente de T. D. Lee trabajaba de formas sutiles. Al pedir una comida o comentar una vieja cerámica china o la capacidad de un estudiante, ni una de sus observaciones carecía de aristas cortantes, como piedras preciosas talladas. En el artículo de Lee y Yang sobre la paridad (no conocía a Yang tan bien), esta idea cristalina tenía muchas caras limpiamente cortadas. Poner en entredicho una ley de la naturaleza bien establecida requiere lo suyo de bemoles chinos. Lee y Yang se dieron cuenta de que toda la vasta cantidad de datos que había llevado a la «bien establecida» ley de la paridad carecía de importancia por lo que se refería al elemento de la naturaleza que causaba la desintegración radiactiva, la interacción débil. Esta era otra arista brillante y cortante: aquí, por primera vez que yo sepa, se consentía que las diferentes fuerzas de la naturaleza tuvieran leyes de conservación diferentes.

Lee y Yang se remangaron, juntaron el sudor con la inspiración y examinaron un largo número de reacciones que producían desintegraciones radiactivas y con las que se podría poner a prueba la simetría especular. Su artículo proporcionaba unos análisis meticulosamente detallados de las reacciones probables, para que así los estólidos experimentalistas pudiesen comprobar la validez de la simetría especular. Wu ideó una versión de una de ellas, basada en la reacción del cobalto. La clave de su planteamiento era que los núcleos de cobalto —o por lo menos una fracción muy buena de ellos— girasen en el mismo sentido. Esto, argüía Wu, podría garantizarse si se ponía la fuente de cobalto 60 a temperaturas muy bajas. El experimento de Wu era sumamente elaborado y requería un aparato criogénico difícil de encontrar; eso la llevó a la Oficina de Medidas, donde la técnica del alineamiento de espines estaba bien desarrollada.

El penúltimo plato ese viernes fue una gran carpa estofada con una salsa de judías negras con chalotes y puerros. En ese plato fue cuando Lee repitió la información fundamental: el efecto que Wu estaba observando era muy grande, más de diez veces mayor que el esperado. Los datos no eran más que rumores, tentativos, muy preliminares, pero (T. D. me sirvió la cabeza del pez, sabedor de que me gustaban los carrillos) si se trataba de un efecto tan grande, precisamente eso era lo que cabía esperar en el caso de que los neutrinos fueran de dos componentes… Se me escapó el resto de su apasionada disertación porque una idea había empezado a crecer en mi propia cabeza.

Tras la comida había un seminario, algunas reuniones departamentales, un té de sociedad y un coloquio. En todas esas actividades anduve distraído; no me dejaba tranquilo el que Wu hubiese «visto» un «efecto grande». De la charla que en agosto dio Lee en Brookhaven recordaba que se daba por sentado que el eventual efecto de la violación de la paridad en las desintegraciones de los muones y de los piones sería minúsculo.

¿Un efecto grande? Había estudiado en agosto, brevemente, la cadena de desintegraciones «pi-mu» (pión-muón); comprendí que sólo se podría diseñar un experimento razonable si hubiera violación de la paridad en una secuencia de dos reacciones. Estuve recordando los cálculos que habíamos hecho en agosto para decidir si el experimento estaba al borde de tener posibilidades de éxito o caía por debajo de ese borde. Pero si el efecto era grande…

A la seis de la tarde iba en mi coche rumbo al norte, a cenar en casa, en Dobbs Ferry, y luego a un turno nocturno de trabajo con mi alumno graduado, en el cercano Laboratorio de Nevis, en Irvington-on-Hudson. El acelerador de 400 MeV de Nevis era una máquina muy útil para la producción de mesones —unas partículas hasta cierto punto nuevas en los años cincuenta— y el estudio de sus propiedades. En esos días felices había muy pocos mesones de los que ocuparse, y Nevis lo hacía de los piones y de los muones.

Allí teníamos intensos haces de piones que salían de un blanco bombardeado por los protones. Los piones eran inestables, y durante su vuelo desde el blanco, fuera del acelerador, a través del muro de blindaje y dentro de la sala de experimentación alrededor de un 20 por 100 sufría la desintegración débil en un muón y un neutrino.

π → μ + ν (en vuelo)

Los muones viajan por lo general en la misma dirección que el pión padre. Si se violaba la ley de la paridad, habría más muones cuyo eje de giro apuntase en su dirección de movimiento —que su espín se alinease con ella— que muones en los que apuntase, digamos, en sentido opuesto al de vuelo. Si el efecto era grande, la naturaleza nos proporcionaría una muestra de partículas que girarían todas en el mismo sentido. Esa es la situación que Wu tenía que propiciar enfriando el cobalto 60 hasta temperaturas extremadamente bajas en un campo magnético. La clave era observar la desintegración de los muones cuyo espín —a dónde apuntaba su eje de giro— se conocía en un electrón y unos neutrinos.

El tráfico denso en sentido norte por la carretera panorámica de Saw Mill River el viernes por la noche tiende a oscurecer las encantadoras colinas cubiertas de bosques que la bordean. Corre junto al río Hudson, deja atrás Riverdale y Yonkers y apunta hacia el norte. En algún punto de esa carretera se me ocurrieron las consecuencias que tendría ese posible «efecto grande». En el caso de un objeto con espín, el efecto consiste en que se prefiera una de las direcciones del eje de giro. El efecto sería pequeño si, por ejemplo, se emitiesen 1.030 electrones en una dirección, relativa a ese eje, contra 970 en la otra, y eso sería muy difícil de determinar. Pero un efecto grande, 1.500 contra 500, por ejemplo, sería mucho más fácil de encontrar, y esa misma afortunada magnitud serviría para organizar los espines de los muones. Para el experimento necesitamos una muestra de muones que giren todos en la misma dirección. Como van del ciclotrón a nuestro aparato, su dirección de movimiento se convierte en la referencia de su espín —de su giro—. Necesitamos que casi todos sean a derechas (o a izquierdas, eso no importa), con la dirección de movimiento a modo ahora de «pulgar». Nos llegan los muones, atraviesan unos cuantos detectores y se paran en un bloque de carbono. Contamos cuántos electrones salen en la dirección en que los muones se mueven y comparamos el resultado con el número de electrones que salen en la dirección opuesta. Una diferencia significativa sería la prueba de la violación de la paridad. ¡La fama y la fortuna!

De pronto, mi usual tranquilidad del viernes por la noche fue destruida por el pensamiento de que no nos sería nada difícil hacer el experimento. Mi estudiante graduado, Marcel Weinrich, había estado trabajando en un experimento en el que intervenían los muones. Su montaje, con unas sencillas modificaciones, podría utilizarse para buscar un efecto grande. Repasé la manera en que se creaban los muones en el acelerador de Columbia. En eso era una especie de experto: había trabajado con John Tinlot en el diseño de los haces externos de piones y muones hacía unos años, cuando yo sólo era un arrogante estudiante graduado y la máquina, flamantemente nueva.

Visualicé mentalmente el proceso entero: el acelerador, un imán de 4.000 toneladas con unas piezas polares circulares de unos seis metros de diámetro que empareda una gran caja de acero inoxidable donde se ha hecho el vacío (la cámara de vacío). Se inyecta en el centro del imán un flujo de protones con un tubo minúsculo. Los protones giran en espiral hacia afuera a medida que los intensos voltajes de radiofrecuencia los empujan a cada vuelta. Cerca del final de su viaje en espiral las partículas tienen una energía de 400 MeV. Junto al borde de la cámara, casi donde se saldrían fuera del imán, una varilla que lleva un pedazo de grafito espera a que la bombardeen los protones de gran energía, cuyos 400 millones de voltios bastan para crear partículas nuevas —piones— cuando chocan con los núcleos de carbono del blanco de grafito.

En mi imaginación podía ver los piones expulsados hacia adelante por el momento del impacto de los protones. Como nacen entre los polos del poderoso imán del ciclotrón, describen gradualmente un arco hacia el exterior del acelerador y ejecutan su danza de despedida; en su lugar salen los muones, que comparten el movimiento original de los piones. El campo magnético que hay fuera de las piezas polares, un campo que se atenúa enseguida hasta desaparecer, sirve para arrastrar los muones por un canal abierto en el blindaje de hormigón de tres metros de espesor hasta la sala experimental donde nosotros los esperamos.

En el experimento que Marcel había preparado, los muones se frenaban en un filtro de unos siete centímetros de grosor, y luego se los detenía en unos bloques de dos centímetros y pico de grosor hechos de varios elementos. Los muones perdían su energía en las colisiones suaves que sufrían con los átomos del material y, como eran negativos, al final los capturaban los núcleos, positivos. Como no queríamos que nada afectase a la dirección del espín de los muones —a cómo giraban—, que quedasen capturados en órbitas podía ser fatal; por eso utilizamos muones positivos. ¿Qué harían los muones cargados positivamente? Lo más probable es que se quedasen ahí en el bloque, tranquilamente, con su espín, hasta que les llegase la hora de desintegrarse. Habría que escoger con cuidado el material del bloque; el carbono parecía apropiado.

Ahora viene la idea clave que se le ocurrió al conductor que viajaba hacia el norte un viernes de enero. Si todos (o casi todos) los muones, nacidos de la desintegración de los piones, pudiesen de alguna forma tener sus espines alineados en la misma dirección, ello querría decir que la paridad se viola en la reacción en la que el pión da lugar a un muón, y que se viola fuertemente. ¡Un efecto grande! Suponed ahora que el eje del espín sigue siendo paralelo a la dirección de movimiento del muón mientras éste describe su gracioso arco hacia el exterior de la máquina y a través del canal. (Si g está cerca de 2, esto es exactamente lo que pasa). Suponed, además, que las innumerables colisiones suaves con los átomos de carbono, que frenan gradualmente al muón, no perturban esta relación entre el espín y la dirección. Si todo esto ocurriera en efecto, ¡mirabile dictu! ¡Tendría una muestra de muones en reposo en un bloque, todos los cuales tendrían su espín en la misma dirección!

La vida media del muón, dos microsegundos, venía bien. Nuestro experimento ya estaba preparado para detectar los electrones que salen de los muones que se desintegran. Podríamos intentar ver si salía un mismo número de electrones en las dos direcciones que el eje del espín define. La prueba de la simetría especular. Si los números no son iguales, ¡la paridad está muerta! ¡Y yo la habría matado! ¡Ahhhhh!

Era como si se necesitase una confluencia de milagros para que el experimento tuviese éxito. En realidad, era precisamente esa secuencia la que nos había echado para atrás en agosto cuando Lee y Yang leyeron su artículo, donde indicaban que los efectos serían pequeños. Un efecto pequeño se podría afrontar con paciencia, pero una secuencia de dos efectos pequeños —de, digamos, un 1 por 100— haría que el experimento estuviera abocado al fracaso. ¿Por qué dos efectos secuenciales pequeños? Recordad que la naturaleza tiene que proporcionar piones que se desintegren en muones casi todos los cuales giren de la misma forma, es decir, cuyos espines apunten en la misma dirección (milagro número uno). Y los muones, tienen que desintegrarse en electrones con una asimetría observable relativa al eje de giro del muón (milagro número dos).

Al llegar al peaje de Yonkers (1957, peaje, cinco centavos) estaba muy excitado. Me sentía bastante seguro de que si la violación de la paridad era grande, los muones estarían polarizados (sus espines apuntarían todos en la misma dirección). Sabía además que las propiedades magnéticas del espín del muón eran tales que, bajo la influencia de un campo magnético, «ataban» el espín a la dirección de movimiento de la partícula. Estaba menos seguro de qué pasaría cuando el muón entrase en el grafito absorbedor de energía. Si estaba equivocado, el eje en que apuntaba el espín del muón se torcería en una enorme diversidad de direcciones. Si pasaba eso, no habría manera de observar la emisión de los electrones con respecto al eje del espín.

Volvamos a ello otra vez. La desintegración de los piones genera muones cuyo espín apunta en la dirección en la que se mueven. Esta es una parte del milagro. Ahora tenemos que parar los muones para que podamos observar la dirección de los electrones que emiten al desintegrarse. Como sabemos la dirección del movimiento justo antes de que den en el bloque de carbono, si nada hace que su espín apunte de manera diferente sabremos la dirección del espín cuando se paran y cuando se desintegran. Todo lo que tenemos que hacer es rotar el brazo de detección de los electrones alrededor del bloque donde los muones reposan para contrastar la simetría especular.

Empezaron a sudarme las manos mientras repasaba lo que tenía que hacer. Todos los contadores existían. Los dispositivos electrónicos que señalaban la llegada del muón de alta energía y la entrada en el bloque de grafito del muón frenado ya estaban puestos en su sitio y bien comprobados. También existía un «telescopio» de cuatro contadores para la detección del electrón que salía tras la desintegración del muón. Todo lo que teníamos que hacer era montarlos en un cuadro de algún tipo que pudiese girar alrededor del centro del bloque de detención. Una o dos horas de trabajo. ¡Guau! Me convencí de que sería una larga noche.

Cuando paré en casa para cenar deprisa y bromear un poco con los chicos, llamó por teléfono Richard Garwin, físico de la IBM. Investigaba procesos atómicos en los laboratorios de investigación de la IBM, que estaban justo afuera del campus de Columbia. Dick se pasaba muy a menudo por el departamento de físicas, pero se había perdido la comida china y quería saber lo último sobre el experimento de Wu.

«Eh, Dick, tengo una gran idea sobre cómo podemos comprobar la violación de la paridad de la manera más simple que puedas imaginarte». Se lo expliqué apresuradamente y le dije: «¿Por qué no te acercas con el coche al laboratorio y nos echas una mano?». Dick vivía cerca, en Scarsdale. A las ocho ya estábamos desmontando el aparato de mi muy confuso y disgustado alumno graduado. ¡Marcel tenía que ver cómo le desmantelábamos su experimento de doctorado! A Dick se le encomendó que abordase el problema de hacer rotar el telescopio de electrones de forma que pudiésemos determinar la distribución de los electrones alrededor del eje supuesto del espín. No era un problema trivial, pues al ir empujando en redondo el telescopio podría cambiar la distancia a los muones, y con ello se alteraría la cantidad de electrones detectados.

Entonces fue cuando nació la segunda idea clave; su padre fue Dick Garwin. Mirad, dijo, en vez de mover esa pesada plataforma de contadores en redondo, dejémosla quieta y demos vueltas a los muones con un imán. En cuanto caló en mí la sencillez y elegancia de la idea se me escapó una exclamación. ¡Claro! Una partícula cargada y con espín es un pequeño imán y girará como la aguja de una brújula en un campo magnético, a no ser que las fuerzas magnéticas que actúen sobre el imán-muón le hagan dar vueltas continuamente. La idea, de puro simple, era profunda.

Era pan comido calcular el valor del campo magnético que haría girar a los muones 360 grados en un tiempo razonable. ¿Qué es un tiempo razonable para un muón? Bueno, los muones se desintegran en electrones y neutrinos con una semivida de 1,5 microsegundos. Es decir, la mitad se consumiría en 1,5 microsegundos. Si los girábamos demasiado despacio, digamos 1 grado por microsegundo, casi todos desaparecerían antes de que se les hubiese rotado más que unos pocos grados, y no podríamos comparar el número de electrones emitidos desde el «top» del muón con los que saliesen del «bottom», tarea que era la única razón de ser de nuestro experimento. Si aumentábamos el ritmo de giro a, por ejemplo, 1.000 grados por microsegundo mediante la aplicación de un campo magnético intenso, la distribución pasaría zumbando ante el detector tan deprisa que nos saldría un resultado emborronado. Decidimos que la tasa ideal de giro sería de unos 45 grados por microsegundo.

Podíamos obtener el campo magnético requerido enrollando unos cuantos cientos de vueltas de hilo de cobre alrededor de un cilindro y haciendo pasar una corriente de unos pocos amperios por ellas. Encontramos un tubo de Lucite —una resina acrílica—, mandamos a Marcel al almacén a por cable, recortamos el bloque de grafito de detención de forma que encajara dentro del cilindro y enganchamos los cables a una fuente de energía que se podía manejar por control remoto (había una en la estantería). En un frenesí de actividad nocturna, estaba todo listo para medianoche. Teníamos prisa porque el acelerador se desconectaba siempre los sábados a las ocho de la mañana para que le hiciesen las operaciones de mantenimiento y las reparaciones.

A la una de la madrugada los contadores ya registraban datos; los registros de acumulación grababan el número de electrones emitidos en distintas direcciones. Pero acordaos de que, conforme al plan de Garwin, no medíamos esos ángulos directamente. El telescopio de electrones permanecía estacionario mientras los muones o, más bien, los vectores de sus ejes de espín, rotaban en un campo magnético. Así que el instante de llegada correspondía ahora a su dirección. Al registrar el momento, registrábamos la dirección. Ni que decir tiene que nos encontramos con un montón de problemas. Dimos la tabarra a los operarios del acelerador para que nos ofreciesen tantos protones que golpeasen el blanco como fuera posible. Había que ajustar todos los contadores que registran los muones que entran y se detienen. Había que comprobar el control del pequeño campo magnético que se aplicaba a los muones.

Tras unas cuantas horas de toma de datos, vimos una notable diferencia en los conteos de los electrones emitidos a cero grados, relativamente al espín, y los emitidos a 180 grados. Los datos eran muy burdos, y mezclábamos el optimismo apasionado con el escepticismo. Cuando examinamos los datos a las ocho de la mañana siguiente, nuestro escepticismo se confirmó. Los datos eran ahora mucho menos convincentes; no resultaban realmente incoherentes con la hipótesis de la equivalencia —un predictor de la simetría especular— de todas las direcciones de emisión. Les habíamos rogado a los operadores del acelerador que nos diesen cuatro horas más, pero no sirvió de nada. Los horarios eran los horarios. Desanimados, bajamos a la sala del acelerador, donde habíamos colocado el aparato. Allí nos esperaba una pequeña catástrofe. El cilindro de Lucite alrededor del que enrollamos el cable se había deformado a causa del calor que desprendió el paso de la corriente por los hilos. Por culpa de esa deformación se había caído el bloque de detención y, claro está, los muones dejaron de estar en el campo magnético que les habíamos preparado. Tras algunas recriminaciones (¡échale la culpa al alumno graduado!), nos pusimos contentos. ¡A lo mejor nuestra impresión original era la correcta!

Hicimos un plan para el fin de semana. Había que diseñar un campo magnético adecuado, pensar en aumentar el número de muones que se detienen y la fracción de electrones de desintegración contados, pensar en qué les pasa a los muones cargados positivamente en las colisiones que sufren mientras se van parando y en los microsegundos que permanecen quietos en la red de átomos de carbono. Al fin y al cabo, si un muón positivo consigue capturar uno de los muchos electrones que tienen libertad para moverse por el grafito, el electrón podría despolarizar fácilmente el muón (desordenar su espín), con lo que no todos los muones harían, durante la fase de encierro, lo mismo.

Los tres nos fuimos a casa a dormir unas pocas horas, antes de juntarnos de nuevo a las dos de la tarde. Trabajamos todo el fin de semana; cada uno tenía asignada una tarea. Yo me encargué de calcular de nuevo el movimiento del muón desde que nace impulsado hacia adelante por su desintegrado pión padre, a lo largo de su arco hacia el canal y a través de la pared de hormigón hacia nuestro aparato. Seguí la evolución del espín y de la dirección. Presupuse que la violación de la simetría especular era máxima, así que el espín de todos los muones apuntaría precisamente en la dirección del movimiento. Todo indicaba que si la violación era grande, incluso aunque sólo fuera la mitad del máximo, veríamos una curva oscilante. Esto no sólo demostraría la violación de la paridad, sino que nos daría un resultado numérico que expresaría hasta qué punto se había violado, desde el 100 por 100 a (¡no!, ¡no!) el 0 por 100. El que os diga que los científicos son desapasionados y fríamente objetivos está loco. Ansiábamos desesperadamente ver la paridad violada. La paridad no era una señora joven, y nosotros no éramos quinceañeros, pero lograr un descubrimiento nos excitaba. La piedra de toque de la objetividad científica es que no se deje a la pasión influir en la metodología y en la autocrítica.

Garwin desechó el cilindro de Lucite y enrolló la bobina directamente en una pieza nueva de grafito, y probó el sistema con corrientes el doble de intensas que las que necesitábamos. Marcel dispuso de nuevo los contadores, mejoró la alineación, acercó el telescopio de electrones al bloque de detención, comprobó y mejoró la eficacia de todos los contadores, y todo ello mientras rezábamos para que de esa actividad frenética saliera algo publicable.

El trabajo avanzó despacio. El lunes por la mañana habían llegado algunas noticias de nuestra intensa actividad a la plantilla de operadores y a algunos de nuestros compañeros. Los del mantenimiento del acelerador tuvieron algunos problemas serios con la máquina; perdíamos el lunes: no habría haz hasta el martes a las ocho de la mañana. Muy bien, más tiempo para mesarse los cabellos, morderse las uñas, hacer comprobaciones. Los compañeros del campus de Columbia vinieron a Nevis, por curiosidad; querían saber a dónde íbamos a parar. Un joven inteligente que había estado en la comida china me hizo unas cuantas preguntas y, por la poca franqueza de mis respuestas, dedujo que intentábamos hacer el experimento de la paridad.

«No saldrá bien —me aseguró—, los muones se despolarizarán a medida que pierdan energía en el filtro de grafito». Yo me deprimía con facilidad, pero no me desalentaba. Me acordé de mi mentor, el gran sabio de Columbia, I. I. Rabi, que nos decía: el espín es muy escurridizo.

Alrededor de las seis de la tarde del lunes, antes de lo que se había programado, la máquina empezó a dar señales de vida. Apresuramos nuestras preparaciones, y comprobamos todos los aparatos y arreglos. Me di cuenta de que parecía que el blanco, con su elegante enrollamiento de hilo de cobre, colocado en una placa de unos diez centímetros de grueso, estaba un poco bajo. Mirando por un telescopio de inspección comprobé que era así y busqué algo que lo levantase dos o tres centímetros. Vi en un rincón una lata de café Maxwell House, a medias llena de tornillos, y la puse en lugar de la placa. ¡Perfecto! (Cuando la Institución Smithsoniana quiso luego la lata para reproducir el experimento, no pudimos encontrarla).

El altavoz anunció que la máquina estaba a punto de encenderse y que todos los experimentadores tenían que abandonar la sala del acelerador (o freírse). Subimos por la escalerilla de hierro, cruzamos el aparcamiento y entramos en el edificio del laboratorio, donde los cables de los detectores estaban conectados a los estantes electrónicos que contenían los circuitos, los contadores, los osciladores. Garwin se había ido a casa hacía horas, y mandé a Marcel que trajese algo para cenar mientras yo me ponía a ejecutar un procedimiento de comprobación de las señales que llegaban desde los detectores. Empleamos un libro de notas de laboratorio grande, gordo, que servía para apuntar toda la información pertinente. Estaba alegremente adornado con grafitis —«¡Oh, mierda!». «¿A quién puñetas se le olvidó apagar la cafetera?». «Tu mujer ha llamado»— junto a las anotaciones de las cosas que hay que hacer, las que se han hecho, las condiciones de los circuitos. («Mira el contador número 3. Tiende a echar chispas y se le escapan cuentas»).

A las siete y cuarto de la tarde la intensidad de fotones tenía ya el nivel corriente y el blanco productor de piones había sido puesto en su sitio por control remoto. Instantáneamente, los contadores empezaron a registrar la llegada de las partículas. Me quedé mirando la fila de los contadores cruciales: los que registrarían el número de electrones emitidos a distintos intervalos una vez se hubiesen parado los muones. Los números eran todavía muy pequeños: 6, 13, 8…

Garwin llegó a las nueve y media, más o menos. Decidí irme a dormir un poco; le relevaría a las seis de la mañana siguiente. Conduje a casa muy despacio. Llevaba despierto unas veinte horas y estaba demasiado cansado para comer. Cuando sonó el teléfono, parecía que acababa de caer en la cama. El reloj decía que eran las tres de la madrugada. Era Garwin. «Lo mejor será que vengas. ¡Lo hemos conseguido!».

A las tres y veinticinco aparqué en el laboratorio y entré corriendo. Garwin había pegado tiras de papel con las lecturas de los contadores en el libro. Los números eran rotundamente claros. A cero grados se emitía más del doble de electrones que a ciento ochenta. La naturaleza podía distinguir un espín a derechas de un espín a izquierdas. En ese momento la máquina había llegado a su intensidad óptima y los registros de los contadores cambiaban rápidamente. El contador de los cero grados leía 2.560, el de los 180, 1.222. Desde un punto de vista puramente estadístico, era abrumador. Los contadores intermedios parecían caer en medio como debían. Las consecuencias de la violación de la paridad en semejante grado eran tan grandes… Miré a Dick. Me empezaba a ser difícil respirar, las manos me sudaban, se me aceleraba el pulso, me sentía eufórico: muchos de los síntomas (¡no todos!) de la excitación sexual. Era algo gordo. Empecé a hacer una lista de comprobaciones: ¿qué elementos podían fallar de manera tal que simulasen el resultado que veíamos? Había tantas posibilidades. Nos pasamos una hora, por ejemplo, comprobando los circuitos que servían para contar los electrones. No tenían ningún problema. ¿De qué otra forma podríamos contrastar nuestras conclusiones?

Martes, cuatro y media de la madrugada. Le pedimos al operador que apagase el haz. Corrimos abajo e hicimos girar físicamente el telescopio de electrones noventa grados. Si sabíamos lo que estábamos haciendo, el patrón debería desplazarse un intervalo temporal correspondiente a noventa grados. ¡Bingo! ¡El patrón se desplazó como habíamos predicho!

Seis de la madrugada. Llamé por teléfono a T. D. Lee. Respondió cuando sólo había sonado una vez. «T. D., hemos estado mirando la cadena pión-muón-electrón y tenemos ahora una señal de desviación de veinte medidas estándar. La ley de la paridad ha muerto». La reacción de T. D. salía a borbotones por el teléfono. Hacía preguntas rápidas: «¿Qué energía los electrones? ¿Cómo varía la asimetría con la energía de los electrones? ¿Era el espín del muón paralelo a la dirección de llegada?». Para algunas de las preguntas teníamos respuestas. Otras las obtuvimos ese mismo día. Garwin se puso a dibujar las gráficas y a introducir las lecturas de los contadores. Yo hice otra lista con las cosas que había que hacer. A las siete empecé a recibir llamadas de los compañeros de Columbia que se habían enterado. Garwin se marchó a las ocho. Llegó Marcel (¡momentáneamente olvidado!). A las nueve la sala estaba abarrotada de colegas, técnicos, secretarias que intentaban saber qué pasaba.

Costaba mantener el experimento en marcha. Volvieron mis síntomas respiratorios y de sudor. Éramos los depositarios de una nueva y profunda información acerca del mundo. La física había cambiado. Y la violación de la paridad nos había dado una arma nueva, poderosa: los muones polarizados, sensibles a los campos magnéticos y cuyos espines cabía seguir a través de la desintegración en los electrones.

Las llamadas de teléfono desde Chicago, California y Europa se sucedieron durante las tres o cuatro horas siguientes. Los que disponían de aceleradores, en Chicago, Berkeley, Liverpool, Ginebra y Moscú, se abalanzaron sobre sus máquinas como los pilotos se precipitan a sus puestos de combate. Nosotros seguimos con el experimento y con el proceso de contrastar nuestras presuposiciones durante toda una semana, pero nos moríamos por publicar. Tomamos datos, de una forma o de otra, las veinticuatro horas del día, seis días a la semana, durante los seis meses siguientes. Y los datos manaron en abundancia. Otros laboratorios confirmaron pronto nuestros resultados.

A C. S. Wu, por supuesto, no es que le encantase precisamente nuestro resultado claro e inequívoco. Queríamos publicar los resultados con ella pero, dicho sea en honor a su imperecedera reputación, insistió en que necesitaba todavía una semana para comprobar los suyos.

Cuesta expresar hasta qué punto conmocionaron los resultados de este experimento a la comunidad física. Habíamos puesto en entredicho una creencia muy querida —en realidad, la habíamos destruido—: que la naturaleza exhibe una simetría especular. En los años siguientes, como veremos, se refutaron también otras simetrías. Aun así, el experimento alteró a muchos teóricos, entre ellos Wolfgang Pauli, quien hizo la famosa afirmación: «No puedo creer que Dios sea un débil zurdo». No quería decir que Dios tenía que ser diestro, sino que tenía que ser ambidextro.

La reunión anual de la Sociedad Física Norteamericana atrajo a 2.000 físicos a la sala de baile del hotel Paramount de Nueva York el 6 de febrero de 1957. Había gente colgada hasta de las lámparas. El resultado fue difundido por las portadas de todos los periódicos importantes. El New York Times publicó nuestro comunicado de prensa literalmente, con ilustraciones de partículas y espejos. Pero nada de todo ello podía compararse al sentimiento de euforia mística que a las tres de la madrugada sintieron dos físicos en el momento en que descubrieron una nueva y profunda verdad.