Los maestros danzantes de Moo-Shu

Durante el proceso incesante de avivar, y volver a avivar, el entusiasmo por la construcción del SSC (el Supercolisionador Superconductor), visité la oficina del senador Bennett Johnston, demócrata de Luisiana cuyo apoyo fue importante para el destino del Supercolisionador, del que se espera que cueste ocho mil millones de dólares. Para ser un senador de los Estados Unidos, Johnston es un tipo curioso. Le gusta hablar de los agujeros negros, de las distorsiones del tiempo y de otros fenómenos. Cuando entré en su despacho, se levantó tras la mesa y agitó un libro ante mi cara. «Lederman —me rogó—, tengo que hacerle un montón de preguntas sobre esto». El libro era The Dancing Wu Li Masters, de Gary Zukav. Durante nuestra conversación, alargó mis «quince minutos» hasta el punto de que nos pasamos una hora hablando de física. Estuve buscando un pie, una pausa, una frase que me sirviese para meter baza con mi perorata sobre el Supercolisionador. («Hablando de protones, tengo esta máquina…»). Pero Johnston no cejaba. Hablaba de física sin parar. Cuando su secretaria de citas le interrumpió por cuarta vez, se sonrió y dijo: «Mire, sé por qué ha venido. Si usted me hubiese soltado su perorata le habría prometido “hacer lo que pueda”. ¡Pero esto ha sido mucho más divertido! Y haré lo que pueda». En realidad, hizo mucho.

Para mí fue un poco perturbador que este senador de los Estados Unidos, hambriento de conocimiento, satisficiese su curiosidad con el libro de Zukav. En los últimos años ha habido una lluvia de libros —The Tao of Physics es otro ejemplo— que intentan explicar la física moderna a partir de la religión oriental y del misticismo. Los autores son capaces de concluir extasiadamente que todos somos parte del cosmos y que el cosmos es parte de nosotros. ¡Todos somos uno! (Pero, inexplicablemente, American Express nos pasa las facturas por separado). Lo que me preocupaba era que un senador pudiese sacar algunas ideas alarmantes de esos libros justo antes de que tuviese lugar una votación relativa a una máquina de ocho mil millones de dólares o más que se pondría en manos de los físicos. Por supuesto, Johnston está instruido científicamente y conoce a muchos científicos.

Esos libros se inspiran por lo normal en la teoría cuántica y en lo que hay en ella de inherentemente fantasmagórico. Uno de los libros, del que no diremos el título, presenta unas sobrias explicaciones de las relaciones de incertidumbre de Heisenberg, del experimento mental de Einstein-Podolski-Rosen y del teorema de Bell, y a continuación se lanza a una arrobada discusión de los viajes de LSD, los poltergeists y un ente muerto hace mucho, Seth, que comunicaba sus ideas por medio de la voz y la mano escritora de un ama de casa de Elmira, Nueva York. Es evidente que una de las premisas de ese libro, y de muchos otros por el estilo, es que la teoría cuántica es fantasmagórica, así que ¿por qué no aceptar otras materias extrañas también como hechos científicos?

Por lo general, uno no se preocuparía de libros así si se los encontrase en las secciones de religión, fenómenos paranormales o poltergeist de las librerías. Por desgracia, están puestos a menudo en la categoría de ciencia, probablemente porque se usan en sus títulos palabras como «cuántico» y «física». Una parte excesiva de lo que el público lector sabe de física lo sabe por haber leído esos libros. Cojamos sólo dos de ellos, los más prominentes: The Tao of Physics y The Dance Wu Li Masters, ambos publicados en los años setenta. Para ser justos, Tao, de Fritjof Capra, que tiene un doctorado por la Universidad de Viena, y Wu Li, de Gary Zukav, que es un escritor, han introducido a mucha gente en la física, lo que es bueno. Y lo cierto es que nada malo hay en encontrar paralelismos entre la nueva física cuántica y el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el Zen o, tanto da, la cocina de Hunan. Capra y Zukav han hecho además muchas cosas bien. En ambos libros no faltan buenas páginas de física, lo que les da una sensación de credibilidad. Por desgracia, los autores saltan de conceptos científicos sólidos, bien probados, a conceptos ajenos a la física y hacia los cuales el puente lógico apenas si se tiene en pie o no existe.

En Wu Li, por ejemplo, Zukav hace un trabajo excelente al explicar el famoso experimento de la rendija doble de Thomas Young. Pero su análisis de los resultados es bastante peculiar. Como ya se ha comentado, salen patrones diferentes de fotones (o electrones) según haya una o dos rendijas abiertas, así que una experimentadora podría preguntarse: «¿Cómo sabe la partícula cuántas rendijas están abiertas?». Esta es, claro, una forma caprichosa de expresar un problema de mecanismos. El principio de incertidumbre de Heisenberg, noción que es la base de la teoría cuántica, dice que no se puede determinar por qué rendija se cuela la partícula sin destruir el experimento. Según el curioso pero eficaz rigor de la teoría cuántica, esas preguntas no son pertinentes.

Pero Zukav extrae un mensaje diferente del experimento de la rendija doble: la partícula sabe si hay una rendija o dos abiertas. ¡Los fotones son inteligentes! Esperad, es todavía mejor. «Apenas si nos queda otra salida; hemos de reconocer —escribe Zukav— que los fotones, que son energía, parecen procesar información y actuar en consecuencia, y, por lo tanto, por extraño que parezca, da la impresión de que son orgánicos». Es divertido, puede que filosófico, pero nos hemos apartado de la ciencia.

Paradójicamente, Zukav está dispuesto a atribuirles conciencia a los fotones, pero se niega a aceptar la existencia de los átomos. Escribe: «Los átomos nunca fueron en absoluto cosas “reales”. Los átomos son entes hipotéticos construidos para que las observaciones experimentales sean inteligibles. Nadie, ni una sola persona, ha visto jamás un átomo». Ahí sale otra vez la señora del público que nos quiere poner en apuros con la pregunta: «¿Ha visto usted alguna vez un átomo?». En favor de la señora, hay que decir que estaba dispuesta a escuchar la respuesta. Zukav ya la ha respondido, con un no. Incluso literalmente está hoy fuera de lugar. Desde que se publicó su libro, son muchos los que han visto átomos gracias al microscopio de barrido por efecto túnel, que toma bellas imágenes de estos pequeños chismes.

En cuanto a Capra, es mucho más inteligente y juega a dos barajas en sus apuestas y con su lenguaje, pero, en lo esencial, tampoco es creyente. Insiste en que «la simple imagen mecanicista de los ladrillos con que se construyen las cosas» debería abandonarse. A partir de una descripción razonable de la mecánica cuántica, construye unas elaboradas ampliaciones de la misma carentes de la menor comprensión de la delicadeza con que se entrelazan el experimento y la teoría y hasta qué punto ha habido sangre, sudor y lágrimas en cada penoso avance.

Si la descuidada falta de seriedad de estos autores carece de interés para mí, los verdaderos charlatanes hacen que me desconecte. En realidad, Tao y Wu Li constituyen un nivel medio relativamente respetable entre los libros científicos buenos y el sector lunático de timadores, charlatanes y locos. Esta gente te garantiza la vida eterna si no comes otra cosa que raíces de zumaque. Te dan pruebas de primera mano de la visita de extraterrestres. Sacan a la luz la falacia de la relatividad en favor de una versión sumeria del Almanaque del Granjero. Escriben para el New York Inquirer y contribuyen al correo delirante que todo científico destacado recibe. La mayoría de estas personas son inofensivas, como la mujer de setenta años de edad que me contaba, en ocho páginas de apretada caligrafía, la conversación que tuvo con unos pequeños visitantes verdes del espacio. Pero no todos son inofensivos. Una secretaria de la revista Physical Review fue asesinada a tiros por un hombre al que se le rechazó un artículo incoherente.

Lo importante, creo, es esto: todas las disciplinas, todo campo de actividad, tienen un «orden establecido», sea la colectividad de los profesores de físicas de cierta edad de las universidades prestigiosas, los magnates del negocio de las comidas rápidas, los dirigentes de la Asociación Norteamericana de la Abogacía o los viejos jefes de la Orden Fraternal de los Trabajadores Postales. En ciencia, el camino del progreso es más rápido cuando se derriba a los gigantes. (Sabía que me saldría de todo esto una buena metáfora mezclada). Por lo tanto, se buscan con celo iconoclastas y rebeldes con bombas (intelectuales); hasta el propio régimen científico los busca. Por supuesto, a ningún teórico le divierte que tiren su teoría a lo basura; algunos hasta pueden reaccionar —momentánea, instintivamente—, como un régimen político ante una rebelión. Pero la tradición del derrocamiento está demasiado enraizada. Alimentar y premiar al joven y creativo es una obligación sagrada del régimen científico. (Lo más triste que te pueden decir de fulano de tal es que no basta con ser joven). Esta lección moral —que debemos mantenernos abiertos a lo joven, lo heterodoxo y lo rebelde— deja un resquicio para los charlatanes y los descarriados, que pueden hacer presa en los periodistas y editores —y otros responsables de los medios de comunicación— descuidados y científicamente analfabetos. Algunos timadores han tenido notable éxito, como el mago israelí Uri Geller o el escritor Immanuel Velikovsky, incluso ciertos doctores en ciencias (un doctorado es aún una garantía de la verdad menor que un premio Nobel) que han promovido cosas tan fuera de quicio como las «manos que ven», la «psicoquinesia», la «ciencia de la creación», la «poliagua», la «fusión fría» y tantas otras ideas fraudulentas. Lo usual es que se diga que la verdad revelada está siendo suprimida por el acomodado régimen, que quiere así preservar el statu quo con todos sus derechos y privilegios.

Sin duda, eso puede pasar. Pero en nuestra disciplina, hasta los miembros del orden establecido hacen campaña contra el régimen. Nuestro santo patrón, Richard Feynman, en el ensayo «¿Qué es la ciencia?», hacía al estudiante esta admonición: «Aprende de la ciencia que debes dudar de los expertos. … La ciencia es la creencia en la ignorancia de los expertos». Y más adelante: «Cada generación que descubre algo a partir de su experiencia debe transmitirlo, pero debe transmitirlo guardando un delicado equilibrio entre el respeto y la falta de respeto, para que la raza… no imponga con demasiada rigidez sus errores a sus jóvenes, sino que transmita junto a la sabiduría acumulada la sabiduría de que quizá no sea tal sabiduría».

Este elocuente pasaje expresa la educación que todos los que laboramos en el viñedo de la ciencia tenemos profundamente imbuida. Por supuesto, no todos los científicos pueden reunir la agudeza crítica, la mezcla de pasión y percepción que Feynman era capaz de ponerle a un problema: Eso es lo que diferencia a los científicos, y también es verdad que muchos grandes científicos se toman a sí mismos demasiado en serio. Se ven entonces lastrados a la hora de aplicar su capacidad crítica a su propio trabajo o, lo que es peor todavía, al trabajo de los chicos que les están poniendo en la estacada. No hay especialidad perfecta. Pero lo que raras veces entienden los profanos es lo presta, ansiosa, desesperadamente que la comunidad científica de una disciplina dada le abre los brazos al iconoclasta intelectual… si él o ella tienen lo que hace falta.

En todo esto lo trágico no son los escritores pseudocientíficos chapuceros, ni el vendedor de seguros de Wichita que sabe exactamente dónde se equivocó Einstein y publica su propio libro al respecto, ni el timador que dirá lo que sea por ganar unos duros, los Geller o los Velikovsky. Lo trágico es el daño que se le hace al público común, crédulo y científicamente analfabeto, a quien con tanta facilidad se le toma el pelo. Ese público construirá pirámides, pagará una fortuna por inyecciones de glándula de mono, mascará huesos de albaricoque, irá adonde sea y hará lo que sea tras los pasos del charlatán de feria que, habiendo progresado de la trasera de un carromato a la hora punta de un canal de televisión, venderá lenitivos aún más escandalosos en el nombre de la «ciencia».

¿Por qué somos, y me refiero a nosotros, el público, tan vulnerables? Una respuesta posible es que los profanos se sienten incómodos con la ciencia, porque la manera en que se desenvuelve y progresa no les es familiar. El público ve la ciencia como un edificio monolítico de reglas y creencias inflexibles, y si los científicos —gracias al retrato que ofrecen los medios de ellos como envarados ratones de biblioteca de bata blanca— como unos plúmbeos, vetustos, escleróticos defensores del statu quo. En verdad, la ciencia es algo mucho más flexible. La ciencia no tiene que ver con el statu quo. La ciencia tiene que ver con la revolución.

La teoría cuántica es un blanco fácil para los escritores que la declaran afín a alguna forma de religión o misticismo. Se suele pintar a menudo a la física clásica newtoniana como segura, lógica, intuitiva. Y la teoría cuántica, contraria a la intuición, fantasmagórica, viene y la «reemplaza». Cuesta entenderla. Es amenazadora. Una solución —la solución de algunos de los libros que se han comentado antes— es pensar en la física cuántica como si fuese una religión. ¿Por qué no considerarla una forma del hinduismo (o del budismo, etc.)? De esa manera podemos, simplemente, abandonar la lógica por completo.

Otra vía es pensar en la teoría cuántica como, bueno, una ciencia. Y no dejarse engañar por esa idea de que «reemplaza» a lo que vino antes. La ciencia no tira por la ventana ideas que tienen cientos de años, por capricho, sobre todo si esas ideas han funcionado. Merece la pena hacer aquí una breve digresión, para explorar cómo suceden las revoluciones en la física.

La nueva física no tiene por qué, necesariamente, tomar al asalto a la vieja. Las revoluciones tienden en la ciencia a ejecutarse conservadoramente y buscándole el mayor rendimiento a lo que cuestan. Quizá tengan consecuencias filosóficas anonadantes, y puede que parezca que abandonan lo que se daba por sabido acerca de la manera en que el mundo actúa. Pero lo que en realidad pasa es que el dogma establecido se extiende a un nuevo dominio.

Pensad en Arquímedes, de la Grecia antigua. En el año 100 a. C. resumió los principios de la estática y de la hidrostática. La estática es el estudio de la estabilidad de las estructuras, de las escaleras, los puentes y los arcos, por ejemplo, de cosas habitualmente que el hombre ha concebido para sentirse más a gusto. La obra de Arquímedes sobre la hidrostática tenía que ver con los líquidos y con qué flota y qué se hunde, con qué cosas flotan de pie y cuáles se tumban, con los principios de la flotabilidad y por qué uno grita «¡Eureka!» en la bañera, y más cosas. Estos problemas y el tratamiento que Arquímedes les dio son hoy tan válidos como hace dos mil años.

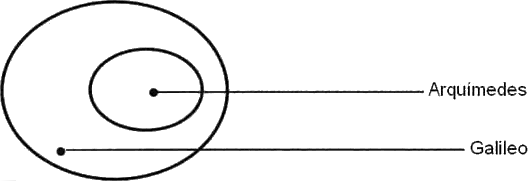

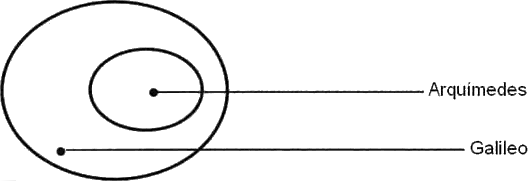

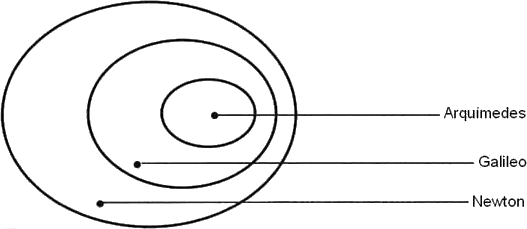

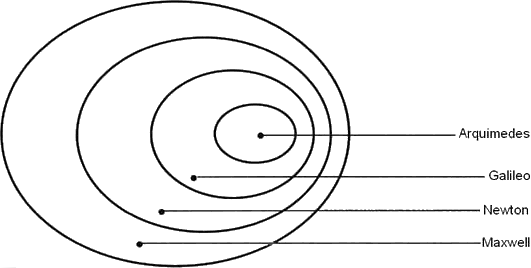

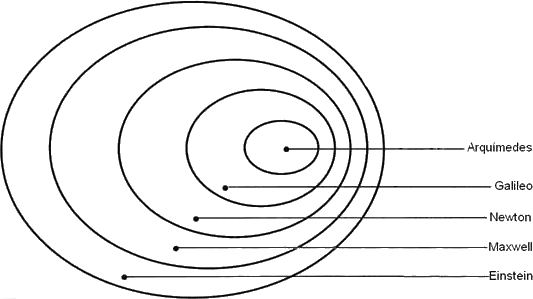

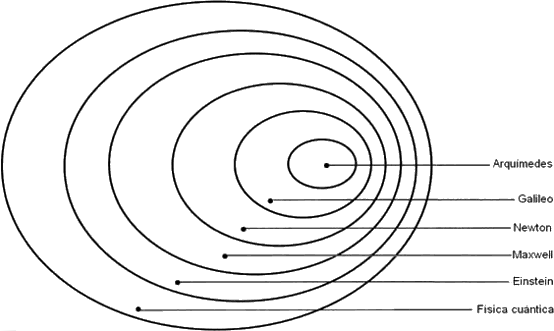

En 1600 Galileo examinó las leyes de la estática y de la hidrostática, pero extendió sus mediciones a los objetos en movimiento, a los objetos que ruedan por los planos inclinados, a las bolas que se dejan caer desde una torre, a las cuerdas de laúd, tensadas por pesos, que oscilaban de un lado a otro en el taller de su padre. La obra de Galileo incluía en sí la de Arquímedes, pero explicaba mucho más. Hasta explicaba las características de la superficie de la Luna y de las lunas de Júpiter. Galileo no tornó al asalto a Arquímedes. Lo englobó. Si hemos de representar gráficamente su obra, sería algo parecido a esto:

Newton llegó mucho más lejos que Galileo. Al añadir la causación, pudo examinar el sistema solar y las mareas diurnas. La síntesis de Newton incluyó nuevas mediciones del movimiento de los planetas y de sus lunas. Nada había en la revolución newtoniana que arrojase duda alguna sobre las contribuciones de Galileo o Arquímedes, pero extendió las regiones del universo que quedaban sujetas a esa gran síntesis.

En los siglos XVIII y XIX, los científicos empezaron a estudiar un fenómeno que estaba más allá de la experiencia humana normal. Excepción hecha de los amedrentadores relámpagos, si se quería estudiar un fenómeno eléctrico había que prepararlo (lo mismo que algunas partículas han de ser «fabricadas» en los aceleradores). La electricidad era entonces tan exótica como los quarks hoy. Lentamente, las corrientes y los voltajes, los campos eléctricos y magnéticos fueron siendo conocidos e incluso controlados. James Maxwell extendió y codificó las leyes de la electricidad y del magnetismo. A medida que Maxwell, y luego Heinrich Hertz, y luego Guglielmo Marconi, y luego Charles Steinmetz, y luego muchos otros dieron utilidad a esas ideas, el entorno humano fue cambiando. La electricidad nos rodea, las comunicaciones vibran en el aire que respiramos. Pero el respeto de Maxwell por todos los que le precedieron no tenía quiebras.

¿Había algo más allá de Maxwell y Newton o no? Einstein centró su atención en el borde del universo newtoniano. Sus ideas conceptuales fueron más hondas; le preocuparon algunos aspectos de las suposiciones de Galileo y Newton y ocasionalmente le llevaron a especular con nuevas premisas. No obstante, el dominio de sus observaciones incluía cosas que se movían a velocidad considerable. Tales fenómenos eran considerados irrelevantes por los observadores anteriores al siglo XX, pero como los seres humanos examinaban los átomos, ideaban ingenios nucleares y empezaban a considerar los acontecimientos acaecidos en los primeros momentos de la existencia del universo, las observaciones de Einstein adquirieron relevancia.

La teoría de la gravedad de Einstein fue también más allá que la de Newton; abarcaba la dinámica del universo (Newton creía en un universo estático) y su expansión a partir de un cataclismo inicial. Pero cuando se dirigen las ecuaciones de Einstein al universo newtoniano, dan resultados newtonianos.

Pues ya tenemos todo el pastel, ¿no? ¡No!

Todavía teníamos que mirar en el átomo, y cuando lo hicimos, nos hicieron falta conceptos que iban mucho más allá de Newton (y que fueron inaceptables para Einstein), que extendieron el mundo hasta el átomo, el núcleo y, por lo que sabemos, aún más allá. (¿Dentro?). Nos hacía falta la física cuántica. Otra vez, nada había en la revolución cuántica que retirase a Arquímedes, pusiese en almoneda a Galileo, empalase a Newton o bajase de su pedestal a la relatividad de Einstein. En vez de eso, se había vislumbrado un nuevo dominio, se habían encontrado nuevos fenómenos. Se vio que la ciencia de Newton era inadecuada, y al llegar el momento se descubrió una nueva síntesis.

Recordad que en el capítulo 5 dijimos que la ecuación de Schrödinger se creó para los electrones y otras partículas, pero que al aplicarla a las pelotas de béisbol y a otros objetos grandes se transforma ante nuestros ojos en la F = ma de Newton, o casi. La ecuación de Dirac, la que predijo la antimateria, fue un «refinamiento» de la ecuación de Schrödinger, concebida para tratar los electrones «rápidos» que se muevan a una fracción considerable de la velocidad de la luz. Sin embargo, cuando la ecuación de Dirac se aplica a los electrones que se mueven despacio, sale… la ecuación de Schrödinger, sólo que mágicamente revisada de forma que incluye el espín del electrón. Pero ¿arrumbar a Newton? En absoluto.

Si esta marcha del progreso suena maravillosamente eficiente, merece la pena señalar que genera también una buena cantidad de desechos. Cuando abrimos nuevas áreas a la observación con nuestras invenciones y nuestra indomable curiosidad (y cantidad de ayudas federales a la investigación), los datos suelen dar lugar a una cornucopia de ideas, teorías y sugerencias, la mayor parte de las cuales son erróneas. En el duelo por el control de la frontera hay, por lo que se refiere a los conceptos, sólo un ganador. Los perdedores se desvanecen en la ceniza de las notas a pie de página de la historia.

¿Cómo ocurre una revolución? Durante cualquier periodo de tranquilidad intelectual, como el que hubo a finales del siglo XIX, siempre existe un conjunto de fenómenos que «no se han explicado todavía». Los científicos experimentales tienen la esperanza de que sus observaciones maten la teoría reinante; entonces una teoría mejor tomará su lugar y se crearán nuevas reputaciones. Lo más corriente es que las mediciones sean erróneas o que un uso inteligente de la teoría explique los datos. Pero no siempre es así. Como hay siempre tres posibilidades —1) los datos son erróneos, 2) la teoría vieja aguanta, y 3) hace falta una teoría nueva—, el experimento hace de la ciencia un oficio vivo.

Una revolución extiende el dominio de la ciencia, y puede que influya además profundamente en nuestra concepción del mundo. Un ejemplo: Newton creó no sólo la ley universal de la gravitación, sino también una filosofía determinista que hizo que los teólogos le diesen a Dios un papel nuevo. Las reglas newtonianas establecieron las ecuaciones matemáticas que determinaban el futuro de cualquier sistema si se conocían las condiciones iniciales. Por el contrario, la física cuántica, aplicable al mundo atómico, suaviza la concepción determinista y permite a los sucesos atómicos individuales los placeres de la incertidumbre. En realidad, los desarrollos posteriores indican que incluso fuera del mundo subatómico el orden determinista newtoniano es una idealización excesiva. Las complejidades que componen el mundo macroscópico prevalecen hasta tal punto en muchos sistemas, que el cambio más insignificante en las condiciones iniciales produce cambios enormes en el resultado. Sistemas tan simples como el agua que fluye por una cuesta abajo o un par de péndulos oscilantes exhibirán un comportamiento «caótico». La ciencia de la dinámica no lineal, o «caos», nos dice que el mundo real no es tan determinista como antes se pensaba.

Lo que no quiere decir que la ciencia y las religiones orientales hayan descubierto de pronto que tienen mucho en común. En cualquier caso, si las metáforas religiosas ofrecidas por los autores de los textos que comparan la nueva física con el misticismo oriental os ayudan, de una forma u otra, a apreciar las revoluciones modernas de la física, entonces no dudéis en usarlas. Pero las metáforas sólo son metáforas. Son mapas burdos. Y tomando prestado un viejo dicho: no confundáis nunca el mapa con el territorio. La física no es una religión. Si lo fuese, nos sería mucho más fácil conseguir dinero.