Perillán descubre un nuevo uso para los

pinchapapeles de Fleet Street y acaba

con un bolsillo lleno de azúcar

Fleet Street siempre estaba ajetreada, día y noche, por culpa de todos los periódicos, y aquel día el río Fleet rezumaba más que corría por la canaleta del centro de la calle. Perillán había oído toda clase de historias acerca de las alcantarillas del Fleet. Entre ellas destacaba la del cerdo que había huido de una carnicería y había llegado allí abajo, y luego a todos los demás lugares, y dado lo mucho que hay para comer en una alcantarilla cuando se es un cerdo, se puso enorme, feo y cebón. Quizá habría sido divertido bajar a buscarlo, pero por otra parte quizá no: ¡esos mostrencos tenían colmillos! Pero de un tiempo a esa parte, según había oído Perillán, los únicos monstruos de Fleet Street eran las imprentas que sacudían la calzada con sus golpetazos y exigían ser alimentadas a diario con una dieta de política, asesinatos pantosos y muerte.

Por supuesto que ocurrían más cosas en la ciudad, pero a todo el mundo le gustaba un asesinato pantoso, ¿verdad? Y por toda la calle había hombres moviendo carretillas y montones de papel, o corriendo a toda prisa con papeles más pequeños en la mano, presas de un ansia terrible por explicar al mundo qué había ocurrido, por qué había ocurrido, qué debería haber ocurrido y a veces por qué algo no había ocurrido en absoluto, cuando en realidad resulta que sí había ocurrido… y también, cómo no, para hablar al público de toda la gente que había sido pantosamente asesinada. Aquella zona era un trajín continuo, y Perillán tenía que encontrar el Chronicle entre todo aquello, lastrado por el hecho de que no leía demasiado bien, y mucho menos las palabras largas como aquella.

Al final, un impresor con sombrero cuadrado le dio señas, acompañadas de una mirada que decía: «No te atrevas a robar nada aquí». A Perillán le pareció un poco injusto, ya que alcantarillear no era robar; eso debía de saberlo todo el mundo, ¿verdad? Bueno, al menos los alcantarilleros lo sabían.

Ató a Onán a un pasamanos, seguro por su olor particular de que nadie lo robaría, y subió los escalones del Morning Chronicle, donde comprensiblemente lo detuvo uno de los hombres cuyo empleo consistía en detener a la clase de gente que había que detener. Parecía disfrutar con su trabajo y tenía un sombrero que lo demostraba, y la cara de debajo del sombrero dijo:

—Aquí no hay nada para los de tu ralea, chaval. No tienes ningún asunto aquí y puedes largarte a robar a otra parte, tú y ese traje horrible que llevas. ¡Ja, parece que lo hayas sacado de un muerto!

Perillán se preocupó de no cambiar de expresión, enderezó la espalda y replicó:

—¡Mi asunto aquí es con el señor Dickens! ¡Me ha encargado una misión! —Mientras el hombre lo miraba sin pestañear, sacó del bolsillo la tarjeta de visita de Charlie y añadió—: Y me dio esta tarjeta para que viniera a buscarlo aquí, ¿cree que podrá meterse esa idea en la cabeza, señor?

El portero lo fulminó con la mirada, pero por algún motivo el apellido Dickens parecía tener cierto efecto en aquel lugar, porque enseguida llegó otro hombre con aire atareado, dedicó una mirada intensa a Perillán, otra a la tarjeta, volvió a Perillán para una última mirada y dijo:

—Será mejor que entres, pues. No robes nada.

—Gracias, señor —respondió Perillán—. Me esforzaré mucho en no hacerlo.

Lo llevaron a una sala pequeña abarrotada de escritorios y oficinistas, todos con aspecto de estar muy ocupados y la misma sensación de temible importancia que había visto en la calle. El oficinista de la mesa más cercana, que parecía estar al mando de todos los demás, lo miró igual que una rana mira a una serpiente, con la mano muy cerca de una campanilla.

Perillán se sentó en un banco que había junto a la puerta y esperó. La niebla ya empezaba a alzarse, como hacía siempre a aquellas horas, y se colaba por la puerta abierta. Era como un río Támesis en suspensión, titilando en volutas como si alguien hubiera vaciado un cubo de serpientes en la calle. Era básicamente amarilla, aunque con abundantes zarcillos negros, sobre todo si las ladrilleras estaban trabajando. El oficinista más cercano se levantó, volvió a fruncir el ceño a Perillán y cerró la puerta con gesto elocuente. Perillán le dedicó una sonrisa alegre que a todas luces molestó al hombre, como al fin y al cabo pretendía.

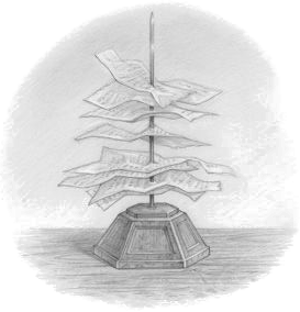

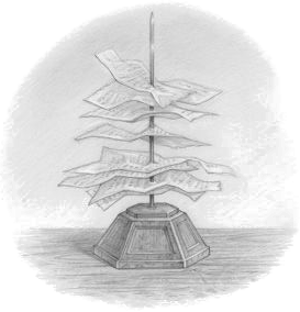

Pero allí no había gran cosa que «encontrarse», de todos modos. Era todo papel, pilas y más pilas de papel, y gabinetes y tazas y olor a tabaco y libros con papelitos metidos entre las páginas a las que alguien quería volver. Pero en lo que se fijó Perillán fue en los pinchos que había en las mesas de todos los oficinistas. ¿Para qué los querían? Todos ellos apuntaban hacia el techo y tenían un trozo de madera en la parte de abajo, pero ¿para qué poner un pincho de doce pulgadas donde podía malherir a alguien?

Señaló el pincho más cercano y, con el tono de un chaval simplón embarcado en una inocente búsqueda del conocimiento, preguntó a un trabajador:

—Perdone, caballero, ¿de qué va todo eso, pues?

El joven le sonrió, burlón.

—¿Es que no sabes nada? Sirve para tener la mesa ordenada, eso es todo. En los periódicos, el pinchapapeles es donde pones las cosas que has terminado o las que ya no necesitas.

Perillán consideró la información y dijo:

—¿Por qué no tiran esas cosas, en vez de tener este sitio perdido de papeles?

El oficinista torció el gesto.

—¿Tú estás tonto? ¿Y si luego resulta que era importante? Cuando se da el caso, solo tenemos que buscarlo en el pinchapapeles.

Los demás trabajadores levantaron la mirada un momento mientras duró el intercambio y después volvieron a lo que fuese que estaban haciendo, pero no antes de comunicar a Perillán con sus expresiones que allí él no era muy importante, y ellos sí. Sin embargo, Perillán reparó en que la ropa que llevaban no era mucho mejor que sus prendas de baratillo, aunque no iba a ganar nada mencionándolo.

De modo que se resignó a esperar. Lo hizo hasta el mismo instante en que un hombre con media cara cubierta por una máscara irrumpió en la estancia después de cruzarse con el portero, que al parecer se había ausentado para mear en un callejón y estaba volviendo a su puesto a trompicones mientras luchaba por abotonarse el pantalón. El villano señaló con un cuchillo largo al oficinista jefe y dijo:

—Ya me estás dando el parné o te abro como a una almeja. ¡Y que nadie se mueva!

Era un cuchillo grande, de cortar pan, perfecto para una casa donde se quisiera hacer rodajas una barra y probablemente, pensó Perillán, aceptable también para hacer rodajas una persona. Pero en el silencio aterrorizado, comprendió que el más asustado de la sala era el hombre del cuchillo, que tenía la mirada fija en los trabajadores y no hacía ningún caso a Perillán.

Pensó: «No tiene muy claro qué va a hacer, pero sabe que a lo mejor ha de apuñalar a algún pringado de estos que lo miran con los pantalones meados… y también sabe que si lo hace terminará en la cárcel de Newgate, colgado en el patíbulo». Los pensamientos llegaron a la mente de Perillán como un tren de mercancías, seguidos en el vagón de cola, por así decirlo, del recuerdo de conocer esa voz y su correspondiente olor a ginebra mala. Y supo que el hombre no era mala persona, en realidad no, y supo qué lo había impulsado a seguir aquel curso de acción.

Hizo lo único que podía. En un solo movimiento agarró el pinchapapeles de la mesa y colocó la punta contra el cuello sudoroso del hombre. Manteniendo la voz animada y baja para que no la oyeran los oficinistas, susurró al desgraciado aspirante a ladrón:

—Suelta el cuchillo ahora mismo y vete por patas o te hago un tercer agujero en la nariz. Escucha, soy yo, Perillán. Ya conoces a Perillán. —Y ya en voz alta, dijo—: ¡Aquí no toleramos jugarretas como esta, hideputa!

Casi inspiró el alivio del hombre, y desde luego inspiró una enorme cantidad de efluvios de ginebra mientras lo sacaba del edificio hacia la niebla. Los trabajadores empezaron a gritar como descosidos mientras Perillán exclamaba:

—¡Yo lo retengo, no se preocupen de nada!

Terminó de sacar al hombre a toda prisa, dejando atrás al portero de rostro rojizo, y lo llevó al callejón más cercano, donde tiró unas pocas yardas del aspirante a ladrón —que, por cierto, estaba algo impedido por su pierna de palo con punta de metal— y lo empujó a un rincón oscuro.

El callejón olía como todos los callejones: sobre todo a desespero e impaciencia, y ahora también a Onán, que había dado rienda suelta a su indignación y a otras cosas, sumando a los aromas del callejón un hedor digno de medalla. Por suerte, la niebla los cubrió como una especie de manta. Apestaba, por supuesto, pero también lo hacía el hombre cuyos pantalones tenían tanta vida que seguramente habrían podido irse de paseo ellos solos.

Perillán oyó con alivio el sonido del cuchillo al caer al suelo. Lo empujó hacia las sombras con un pie, agarró al hombre del cuello de la camisa y lo llevó casi en volandas hasta el otro extremo del callejón, cruzó la siguiente calle y dobló una esquina con él a rastras.

—¡Muñón Higgins! —dijo—. ¡Que me aspen si no eres el ladrón más tonto que he visto en la vida! ¡La próxima vez que te detengan acabarás con una soga al cuello, idiota del demonio, y lo sabes! —Husmeó y dejó escapar un gemido—. Pero bueno, Muñón, estás hecho un asco, ¿no? ¿Te lavas alguna vez? ¿Aunque sea salir cuando llueve, o cambiarte los pantalones al menos? —Levantó la mirada hacia dos ojos llenos de cataratas y suspiró—. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?

Muñón musitó algo sobre no querer ser un mendigo que casi hizo a Perillán dejarlo estar y punto, pero seguía teniendo en mente la visión del Abuelo.

—Mira, toma una moneda de seis peniques —dijo—. Debería bastarte para comer algo decente y un sitio en el albergue, si no te la bebes entera. Hala, cabrón desgraciado, tira para allá. No te persigue nadie, así que tú no pares hasta que salgas del barrio. Yo no te había visto en la vida, no sé quién eres y por la pinta, Muñón, tú tampoco lo sabes, pobre diablo. —Perillán suspiró—. Escucha, si vas a atracar un sitio, el momento de ponerte a beber como un condenado es después de hacerlo, no antes, ¿de acuerdo?

Y eso fue todo. Perillán regresó a la oficina del Chronicle, donde ya había un policía pidiendo a los empleados descripciones de Muñón, que por el momento no incluían la pata de palo. Por cómo balbuceaban todos, Muñón era mucho más peligroso de lo que Perillán sabía que era, y al parecer su cuchillo para el pan se había transformado en una espada con todas las de la ley. El policía intentaba apuntar los detalles, pero se lo impedía la cháchara de los oficinistas y el hecho de que escribía muy despacio, mientras su mirada iba una y otra vez hacia Perillán, porque aunque no se le dieran muy bien las letras reconocía a los chavales como Perillán a la primera.

Perillán supo lo que ocurriría a continuación, y en efecto el policía lo señaló con el pulgar y dijo:

—Este caballero era su cómplice, ¿verdad?

Los oficinistas miraron a Perillán, y su jefe respondió con cierta mala gana:

—Bueno, no, en realidad ha amenazado al malhechor con un pincho y lo ha puesto a la fuga.

A Perillán empezó a caerle fatal el policía cuando le oyó decir, optimista:

—Ah, entonces el joven también tenía un arma, ¿verdad?

—Bueno, no —respondió de nuevo el oficinista jefe—, en realidad era un pinchapapeles; tenemos uno en cada mesa.

Hubo un crujido en la escalera que llevaba a la puerta y se oyó una voz.

—Este joven trabaja para mí, agente, y permítame añadir que don Perillán cuenta con toda mi confianza. Se diría que es un héroe de proporciones épicas, pues ha salvado al Chronicle de las fechorías de esa criatura horrible que he oído mencionar. Es muy posible que merezca una medalla de algún tipo; lo hablaré con el editor. Mientras tanto, caballeros, don Perillán me trae información confidencial y querría llevarlo a la cafetería para que me la comunique. De modo que, si nos disculpan a los dos, nos marchamos.

Y acto seguido Charlie saludó con la cabeza al policía y bajó los escalones hacia la calle, con un anonadado Perillán siguiendo sus pasos. Onán caminó tras ambos, confiando con inmutable optimismo en que Perillán estuviera emprendiendo un trayecto entre la niebla que pudiera incluir un hueso. La vida no solía dar a Onán las recompensas que esperaba y, mientras Perillán lo ataba a una farola, quedó claro que no estaba ante una excepción. No solía estarlo. Perillán decidió conseguirle un hueso decente a la primera oportunidad que tuviera.

No había probado nunca el café, pero Solomon decía siempre que sabía a barro puro, y de todos modos no podía permitírselo. La cafetería estaba llena del brebaje, llena de gente, llena de charla y, sobre todo, llena de ruido.

Charlie llevó a Perillán hasta una silla y se sentó a su lado antes de hablar.

—Nadie va a oír lo que digas aquí porque en este lugar todo el mundo habla al mismo tiempo, y los que no hablan están pensando lo que van a decir cuando les llegue el turno. ¿Tiene algún sentido que te pregunte la verdad sobre el delicioso acontecimiento de antes, o será mejor que dejemos caer sobre él un velo de misterio? ¿Has oído hablar alguna vez de un tipo llamado Napoleón, por cierto? Coge, coge azúcar, que cuando vacíes el cuenco traerán otro lleno; estos terrones nuevos son la repanocha, ¿verdad?

Perillán dejó de embutir febrilmente sus bolsillos de azúcar.

—Napoleón, sí, un general gabacho. Por su culpa tenemos las calles llenas de vejestorios mendigando, a veces con navajas, ¿verdad?

—Bueno —dijo Charlie—, entre otras cosas se hizo famoso por decir que lo que buscaba en sus generales era la suerte. Y tú, Perillán, tienes suerte, mucha suerte, porque en todo este asunto de antes hay algo que me huele a queso muy, muy rancio. Creo que te conozco, Perillán, así que de verdad voy a recomendar a mi editor que te haga algún pequeño honor, que con toda probabilidad irá acompañado de un soberano o dos… aunque también intentaré convencerlo de que no saque tu nombre en el periódico, porque sospecho que hacerlo podría complicarte la tarea de entablar amistades en el futuro: ayudar a la policía no sería un buen añadido a tu curriculum vitae en las sombras que frecuentas. Tienes suerte, Perillán, y cuanto más me ayudes más suerte tendrás. —Llevó los dedos al bolsillo y se oyó el inconfundible tintineo de monedas—. ¿Qué has averiguado?

Perillán le habló del carruaje y la chica, y Charlie escuchó con atención.

Al terminar, Charlie dijo:

—Entonces ¿no vio ningún blasón en el carruaje? ¿Qué clase de acento extranjero? ¿Francés, alemán?

Para gran sorpresa de Charlie, Perillán respondió en tono firme:

—Don Charlie, sé lo que llevan los carruajes y puedo reconocer casi todas las jerigonzas, pero sepa que en este asunto estoy igual que usted: mi informador no es tan listo como para saberlo todo ni fijarse en mucho.

Charlie miró a Perillán como se podría mirar una caída aparatosa.

—Perillán —dijo—, tú eres lo que se conoce como tabula rasa, que en latín significa «pizarra limpia». Eres listo, sin duda, pero tienes muy poco sobre lo que ser listo. Me apena, de veras que sí, aunque veo que has tenido la sensatez de conseguir ropa nueva, la mejor que puede salir de una tienda de baratillo. —Sonrió al ver la expresión de Perillán—. ¿Qué, no creías que la gente como yo pudiera saber lo que es una tienda de baratillo? Créeme, amigo mío, en esta ciudad existen pocos abismos en los que no me haya internado por trabajo. Pero a modo de apunte más ligero, creo que te alegrará saber que la dama a la que rescataste va recuperándose. Creo que nadie ha denunciado su desaparición, aunque todo apunta a que no es una joven callejera, por lo que sí se debería haber denunciado. ¿Me explico? Aunque aún no puede hablar muy bien y parece incapaz de relatar lo que pueda haberle sucedido, me parece que entiende el inglés. Porque, en efecto, creo que es extranjera… una extranjera pero que muy especial, aunque no sabría decirte por qué me da esa sensación. Y sospecho que hay cierta conmoción al respecto en las altas esferas. El escudo de su anillo me ha proporcionado una línea de investigación interesante, y mi amigo sir Robert Peel se muestra muy prudente, lo que me lleva a pensar que aquí hay alguien jugando a algo. Como ya sabes, escribo para los periódicos, pero no todo lo que sabe un periodista termina en la imprenta.

«Se está jugando a algo», pensó Perillán. Tenía que entrar en la partida y ganarla. Pero ¿qué clase de juego podía llevar a que una chica recibiera tal paliza? Un juego de esa clase iba a tener que detenerlo. Entre el ruido y el humo de la cafetería, y entre dientes, ofreció una plegaria un poco avergonzada a la Dama.

—No nos conocemos, señora, pero sí que conoce al Abuelo y espero que ahora lo tenga con usted. Bueno, pues soy Perillán, y el Abuelo me hizo rey de los alcantarilleros, y la verdad es que me vendría bien que me ayudara un poco. Gracias por adelantado, atentamente, Perillán.

Aunque en la cafetería había tanto escándalo que casi no oía ni sus propios pensamientos, y ya no digamos las respuestas de Charlie o lo que fuese que tuviera que añadir, Perillán logró decir:

—Bueno, si nadie ha denunciado ningún desaparecido, es o bien que no saben que alguien ha desaparecido o bien que esperan encontrar a esa persona antes que otros, ya sabe por dónde voy.

—¡Don Perillán, es usted todo un hallazgo! Entre nosotros, tengo bastante aprecio a la policía, aunque supongo que tú no, pero lo que de verdad me gusta de ellos es el concepto que tienen, al menos algunos, de que la ley debería aplicarse a todo el mundo, no solo a los pobres. Sé que en las barriadas los policías no son muy populares, pero si te soy sincero, en los círculos de poder encontrarías a gente que les tiene una aversión aún mayor. —Calló un momento—. Y ahora me dices que, según tu informador, ella huía de un carruaje con tiro de dos caballos, y de los lujosos. Encuéntrame ese carruaje, amigo mío, y averigua quién lo aportó para el cruel trabajo de aquel día, y el mundo puede ser un lugar mejor, sobre todo para ti.

Hubo un segundo tintineo y Charlie dejó dos medias coronas en la mesita, y sonrió cuando un solo movimiento las hizo desaparecer en el bolsillo de Perillán.

—Ahora que me acuerdo —añadió—, mi colega y amigo el señor Mayhew y su esposa estarían encantados de verte de nuevo. ¿Podría sugerir mañana, en algún momento? Les ha dado por considerarte un ángel, bien que uno de cara sucia, con una naturaleza gentil y tal vez una carrera provechosa por delante; por mi parte, como ya sabrás, te considero un granuja y un golfo de primera categoría, diestro en astucia y artimañas, la clase de chaval espabilado que haría cualquier cosa para lograr sus objetivos. Pero estamos en un mundo nuevo y necesitamos gente nueva. ¿Quién eres de verdad, Perillán, y cuál es tu historia? ¿Te importaría contármelo?

Miró a Perillán con socarronería.

A Perillán le importaba, pero el mundo parecía estar girando deprisa, de modo que dijo:

—Si se lo cuento, señor, ¿me promete que no se lo dirá a nadie más? ¿Puedo fiarme de usted?

—Por mi honor como periodista —asintió Charlie. Y luego, tras una pausa, añadió—: En términos estrictos, Perillán, la respuesta debería ser no. Soy escritor y periodista, lo que vuelve muy peliagudo el acuerdo. Sin embargo, te veo futuro y tengo grandes esperanzas puestas en ti, y nunca haría nada que se entrometiera en tu progreso. Disculpa un momento. —Charlie sacó un lápiz y un cuadernillo muy pequeño de un bolsillo y anotó unas palabras antes de volver a levantar la mirada con una sonrisa un poco avergonzada—. Perdóname, pero tengo costumbre de apuntarme según qué cosas antes de que se me olviden. Continúa, por favor.

Incómodo, Perillán dijo:

—Bueno, crecí en un orfanato. Ya sabe, fui un expósito y no conocí a mi madre. De crío tampoco era muy corpulento, y había muchos abusones cuando yo estaba allí. Así que tuve que volverme un poco perillán, quitarme de en medio, por así decirlo, porque algunos de los mayores se burlaban de mi verdadero nombre y, si me quejaba, me atizaban a base de bien cuando el celador no miraba. Cuando por fin crecí pararon un poco, pero un día volvieron a meterse conmigo, ya lo creo que sí. Y ese día pensé: «No voy a tragar ni una más», así que me levanté, cogí una silla y me puse a la faena. —Hizo una pausa, saboreando aquel momento en que todos los pecados quedaron castigados y ni siquiera el celador pudo impedirlo—. Total, que ese día me pusieron de patitas en la calle y fue cuando empezó la vida de verdad.

Charlie escuchó atento la versión cuidadosamente podada que se le ofrecía y respondió:

—Muy interesante, Perillán, pero no me has dicho tu nombre.

Con un encogimiento resignado de hombros, Perillán dijo a Charlie su nombre real, y en lugar de las risas que esperaba obtuvo lo siguiente:

—Ah, ya veo. Sí, claro, eso explica muchas cosas. Naturalmente, mis labios permanecerán sellados a este respecto. Sin embargo, ¿puedo aventurarme a preguntar por tu vida posterior?

—¿Va a apuntarlo en su cuadernillo, señor?

—No exactamente, mi joven amigo, pero siempre me interesa la gente.

«Nunca digas a nadie nada que no necesite saber». Era la máxima en la que creía Perillán. Pero nunca en su vida había encontrado a un completo extraño capaz de escurrirse a su interior y comprenderlo con tanta facilidad, por lo que, en aquel mundo nuevo que cambiaba de dirección una y otra vez, decidió dejarse de evasivas.

—Bueno —dijo—, me hice aprendiz de un deshollinador, porque era un chaval bastante flaco, ya sabe, y al tiempo escapé de él, pero no antes de bajar por la chimenea al dormitorio de una casa bien y salir con un anillo de diamantes afanado del tocador. Y de verdad le digo, señor, que fue lo mejor que podía hacer, porque las chimeneas no son lugar para un chico que está creciendo, señor. El hollín se mete por todas partes, señor, por todas. En todos los cortes y los rasguños, señor, y es muy mala cosa; deja los inmencionables hechos polvo, y lo sé porque he visto a los que siguieron en ello y estaban que daba pena verlos, pero gracias a la Dama yo pude salirme a tiempo. —Levantó los hombros y continuó—: Así es como era la vida. Y respecto al anillo de diamantes, al ir a venderlo el perista vio que era un chaval espabilado y me recomendó que me hiciera gatero, señor, que es[*],…

—Sé lo que es un gatero, Perillán. Pero ¿cómo pasaste de ahí a las alcantarillas, si me permites preguntarte?

Perillán respiró hondo, inhalando las cenizas del pasado.

—Tuve como un malentendido relacionado con un ganso robado y me persiguieron los corredores, tan solo porque me vieron todo lleno de plumas, así que me escondí en las alcantarillas, ya ve. Ni se metieron para seguirme, yo creo que porque eran demasiado gordos y estaban demasiado borrachos. Y entonces me enteré de lo que era el alcantarilleo y, en fin, ya está, señor, eso es todo, más o menos.

Observó el rostro de Charlie, al acecho de cualquier expresión más intensa que una mirada tranquila, y al momento Charlie pareció despertar.

—¿Y qué harías si te hubieran puesto un nombre distinto, Perillán? —preguntó—. Un nombre como maese Geoffrey Smith, por ejemplo, o maese Jonathan Baxter.

—No sé, señor. Supongo que sería una persona normal, señor.

Charlie sonrió al oírlo y dijo:

—Me inclino a pensar que eres muy poco normal, amigo mío.

¿Lo que estaba poniendo Charlie era una sonrisa sincera? Con él no se podía estar seguro, y la cuestión quedó sin resolver cuando salieron de la cafetería y se marcharon por caminos distintos, Charlie hacia dondequiera que tuviera que ir y Perillán de camino a casa, aunque paró en una carnicería que estaba a punto de cerrar y compró un hueso bien jugoso a un encantado Onán. El perro lo transportó hasta casa en la boca con suma cautela, sin dejar de soltar babas.

«No ha sido mal día —pensó Perillán mientras subían la escalera hacia el desván—. Además he acabado con más dinero que al principio, y eso sin contar que tengo el bolsillo lleno de terrones de azúcar».