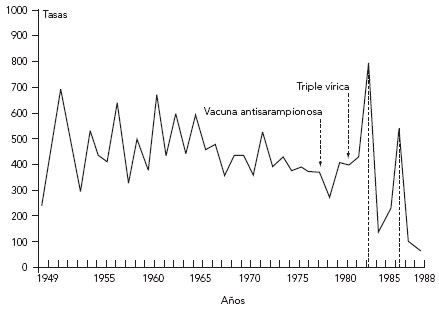

Fig. 2. Sarampión en España, 1949-1988, casos notificados por 100 000 habitantes (según Uriarte)

Las mentiras de los antivacunas

En su página 107, Uriarte da una lista de accidentes posvacunales (que, por cierto, quedaría corta ante cualquier lista de accidentes ferroviarios, pero yo pienso seguir cogiendo el tren). Como de costumbre, no cita fuentes, así que he perdido una hora buscando confirmación de un par de casos:

1988. Vacunación de la tosferina en Gran Bretaña. Incremento de la encefalitis posvacunal. Retirada de la vacuna.

De entrada, la fecha parece estar equivocada. El descenso de las vacunaciones (que no retirada de la vacuna) en Gran Bretaña por sospechas de encefalitis se produjo bastante antes, a mediados de los setenta. En 1988 ya se conocían las trágicas consecuencias de no vacunar, y la cobertura vacunal ya se había recuperado. Así lo explica en 2006 el Departamento de Salud británico:

Para 1972, cuando la cobertura vacunal estaba en torno al 80%, solo hubo 2069 notificaciones de tosferina. A causa de la preocupación de los profesionales y del público sobre la seguridad y eficacia de la vacuna, la cobertura cayó a alrededor del 30% en 1975 y se produjeron grandes epidemias en 1977-1979 y en 1981-1983. En 1978, hubo más de 68 000 notificaciones y 14 muertes. El número real de muertes por tosferina es mayor, puesto que no todos los casos son reconocidos (Miller y Fletcher, 1976). Estas dos grandes epidemias ilustran el impacto de la caída en la cobertura de una vacuna efectiva.

La recuperación de la confianza de los profesionales y del público resultó en un aumento de las vacunaciones. Desde mediados de los noventa, la cobertura se ha mantenido por encima del 90% antes de cumplir dos años, con menos de 6000 notificaciones al año. En 2002, solo se notificaron 1051 casos. La estimación más reciente de muertes en Inglaterra es de nueve al año (Crowcroft et al., 2002).

Ojo con los intríngulis del lenguaje médico: esos últimos nueve casos de muerte son estimados, es decir, no los notificados (22 en cinco años, entre 1994 y 1999), sino los que se cree que de verdad han ocurrido (46 en cinco años). En cambio, los catorce que hubo durante la epidemia son casos notificados; si mantenemos la proporción, debió de haber más de treinta.

El otro accidente nos atañe más de cerca:

1990. Vacunación de la triple vírica en Gran Bretaña y en España. Incremento de la meningitis posvacunal. Retirada del mercado.

Pues bien, según una noticia publicada por El País en 2003, los casos de paperas se triplicaron en España entre 1998 y 2000:

¿Qué ha sucedido para que esta enfermedad haya regresado a los colegios españoles? La respuesta está en una desafortunada, aunque bienintencionada, decisión del Ministerio de Sanidad, que en 1992 decidió cambiar la composición de la vacuna triple vírica.

[…] fue retirada porque en países como el Reino Unido o Suiza varios cientos de niños enfermaron de meningitis tras ser vacunados. «Eran casos benignos de meningitis causados por la Urabe Am 9 de la vacuna, pero se decidió la retirada de la cepa en España, al igual que en otros países europeos», explican desde Sanidad.

Claro, Uriarte no consideró oportuno informar a sus lectores de que eran casos de meningitis vírica benigna, que se cura sola. Prefiere decir meningitis a secas; asusta más.

La vacuna Urabe produce meningitis porque produce unas paperas más leves que las naturales. Las paperas producen meningitis vírica en quince de cada cien enfermos. La vacuna Urabe, según estimaciones bastante precisas realizadas en Brasil por Dourado y colaboradores, producen meningitis en uno de cada 14 000 vacunados.

Tras probar la cepa Urabe, que produce a veces meningitis vírica, y la Rubini, que es menos efectiva y produjo un rebrote de la enfermedad, ahora en España solo se usa la cepa Jeryl Lynn.

CROWCROFT, N. S., ANDREWS, N., ROONEY, C., BRISSON, M. y MILLER, E. «Deaths from pertussis are underestimated in England», Archive of Diseases of Childhood, 2002; 86: 336-8.

http://adc.bmj.com/content/86/5/336.long

DOURADO, I., CUNHA, S., TEIXEIRA, M. G., FARRINGTON, C. P., MELO, A., LUCENA, R. y BARRETO, M. L. «Outbreak of aseptic meningitis associated with mass vaccination with a urabe-containing measles-mumps-rubella vaccine: implications for immunization programs», American Journal of Epidemiology, 2000; 151: 524-30.

http://aje.oxfordjournals.org/content/151/5/524.long

GÜELL, O. «Un cambio en la composición de la vacuna ha originado un repunte de las paperas», El País, 4 de marzo de 2003.

www.elpais.com/articulo/salud/elpsalpor/20030304elpepisal_2/Tes

MILLER, C. L. y FLETCHER, W. B., «Severity of notified whooping cough», British Medical Journal, 1976; 1: 117-19.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1638600

UK Department of Health. Immunisation against infectious disease, 3rd ed. The Stationery Office, Londres, 2006.

www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/documents/digitalasset/dh_118924.pdf

También se intenta manipular mediante el uso creativo de gráficas.

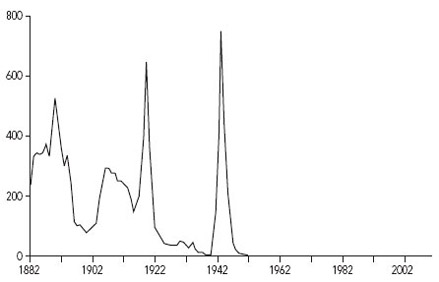

Fig. 2. Sarampión en España, 1949-1988, casos notificados por 100 000 habitantes (según Uriarte)

Esta es la gráfica que aparece en la página 195 de libro de Uriarte. La explicación que da en el texto es:

En España, la incidencia de la enfermedad ha seguido una trayectoria descendente hasta el momento de la introducción de la vacuna, a partir del cual se observó un aumento importante de los casos.

Y ya está, esa es toda la explicación. El sarampión estaba desapareciendo, al gobierno le dio por vacunar sin ningún motivo, y el sarampión aumentó. ¿Y…? ¿Siguió aumentando el sarampión o volvió a bajar? ¿Ha visto usted últimamente muchos casos de sarampión? ¿Por qué la gráfica termina en 1988, si el libro se publicó en 2002?

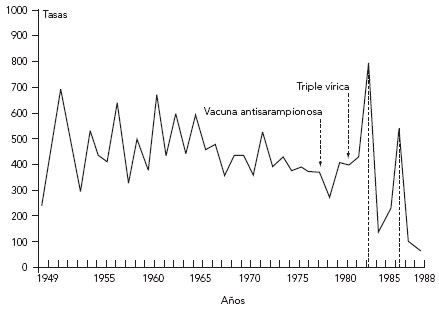

No es que no hubiera datos. Una obra anterior, el estudio seroepidemiológico publicado el año 2000 por el Centro Nacional de Epidemiología y probablemente colgado en internet desde entonces, proporciona una gráfica más completa, de 1949 a 1999 (Fig. 3).

Ahora entendemos por qué Uriarte recorta los dos extremos de la gráfica, que no le gustan. En su propia gráfica, eso de que el sarampión en España estaba disminuyendo solo se nota a partir de 1960, y es una disminución muy pequeña. Pero ¿no le da la impresión de que antes de 1960 más bien estaba aumentando? En la gráfica ampliada se ve bien claro: entre 1940 y 1960, el sarampión en España subió, y bastante. Y aunque luego bajó un poco, el caso es que a principios de los setenta, antes de la vacuna, en España se notificaban los mismos o más casos (unos 140 000 al año, sobre unos 35 millones de habitantes, unos 400 por 100 000 habitantes) de sarampión que a principios de los cuarenta (unos 100 000, sobre unos 27 millones de habitantes, aproximadamente 370 por 100 000). (Ojo, la gráfica de Uriarte muestra tasas por 100 000 habitantes, la otra gráfica muestra el número absoluto de enfermos; son similares, pero la pendiente es distinta, porque la población total iba aumentando). Y, por otra parte, después de 1988, el sarampión baja rápidamente y desaparece.

Fig. 3. Sarampión en España, 1940-1999, casos notificados y cobertura de vacunación. Centro Nacional de Epidemiología

En realidad, tanto en los años cuarenta como en los setenta, pasaban el sarampión casi todos los niños. Pero 140 000 no eran todos, en los setenta nacían cada año en España más de medio millón de niños… No importa, yo estuve allí y le puedo asegurar que pasábamos el sarampión casi todos. Se salvaba alguno… pero desde luego no se salvaban tres de cada cuatro. Lo que ocurre es que las cifras estadísticas provienen de la declaración obligatoria de enfermedades.

Hay una serie de enfermedades de declaración obligatoria, los médicos tienen que comunicar a las autoridades los casos que ven. En teoría. Puede ver la lista y los datos en www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/ t15/p063&file=inebase&L=0

Las enfermedades raras y graves se declaran bastante bien. Si se declaran tres casos de fiebre amarilla, es que hubo tres; ni dos ni cuatro. Pero los casos leves de gripe, o hace años los casos leves de sarampión, en que el paciente no ingresa en el hospital, no siempre se declaran. Las cifras oficiales están muy infravaloradas, y solo sirven para ver la tendencia, si aumentó o disminuyó de un año a otro.

Otra diferencia entre la gráfica de Uriarte y la del Centro Nacional de Epidemiología es que esta última muestra la cobertura vacunal. Uriarte lo presenta como si hubiera un antes y un después: aquí, la vacuna antisarampionosa; aquí, la triple vírica. Parece como si no hubiera hecho ningún efecto: pones la vacuna y sigue habiendo tanto sarampión como antes.

Pero es que, evidentemente, no se puede vacunar a millones de niños en una semana. Lleva un tiempo. Y si pones la vacuna a los doce meses, los de trece meses se quedan sin vacunar. Total, que el porcentaje de niños vacunados va subiendo poco a poco, a lo largo de los años.

Llama la atención que la gráfica de la enfermedad es muy escabrosa, con grandes picos y valles, hasta mediados de los sesenta; luego se vuelve bastante plana, y después de introducir la vacuna se producen dos enormes picos, más altos que los de los años cuarenta, pero también entre ellos un valle mucho más profundo que cualquiera de los valles anteriores. Claramente, después de introducir la vacuna, el sarampión no aumentó; lo que aumentaron fueron las oscilaciones, pero la media está bastante por debajo de la media de los años anteriores, y eso se ve también en la gráfica de Uriarte, solo que él se niega a verlo, y con su comentario falaz pretende que los lectores tampoco lo vean.

¿Por qué esas oscilaciones? Primero, entre los años cuarenta y sesenta, hay una situación de endemia (es decir, siempre hay enfermos en la población, la enfermedad nunca se va del todo) con epidemias sobrepuestas periódicamente. Eso se produce porque cada epidemia es tan extensa que casi todos los niños pasan el sarampión. La epidemia decrece no por acción de los médicos (que no tenían ningún arma contra la enfermedad), sino porque ya la ha pasado todo el mundo, casi no queda nadie que la pueda pasar. Siguen naciendo niños que no están inmunizados, y algunos de ellos cogen el sarampión; pero como sus hermanos mayores y vecinos ya lo han pasado, los casos quedan casi aislados y el contagio es escaso. Al cabo de unos años se han acumulado muchos niños susceptibles y de pronto uno de los brotes se extiende como un incendio en un monte seco. Entre 1940 y 1961 se pueden contar siete de esas epidemias, una cada tres años. Luego vienen tres epidemias más pequeñas pero más juntas, cada dos años. En los años setenta, las epidemias son mucho menores y casi desaparecen, pero la media de casos es superior a la de los años cuarenta.

Se ha pasado poco a poco a una situación de endemia más alta, pero casi sin epidemias. Siguen pasando el sarampión casi todos los niños, pero no se acumulan como antes para pasarlo todos juntos cada dos o tres años, sino que se reparten más o menos por igual en todos los años. Tal vez tiene que ver con el aumento de las posibilidades de contagio: cada vez la gente vive más en ciudades grandes y menos en pueblos pequeños; cada vez más gente se mueve en coche, tren o avión, hasta los niños van de excursión con la escuela. Los niños se van contagiando de forma continua, y nunca hay suficientes para montar una gran epidemia.

Las cifras declaradas del sarampión, en la época en que era muy frecuente, estaban siempre infravaloradas: cuando un médico ve docenas de casos, es fácil que se olvide de declarar una buena parte. Cuando se introdujo la vacunación debió de hablarse del tema. Seguro que los médicos recibieron información sobre el sarampión y su importancia, y se habló en la prensa y hasta en la tele. Probablemente, los médicos pusieron más cuidado en declarar los casos de sarampión que veían. Por lo tanto, las cifras de incidencia tras el inicio de la vacunación probablemente siguen estando infravaloradas, pero son más próximas a la realidad que las anteriores. Es decir, el pico que vemos en la gráfica se debe en buena parte a que sí, hubo una epidemia de sarampión, pero también a que se puso más cuidado en intentar declarar todos los casos.

¿Por qué esas epidemias tras iniciar la vacunación? Lo que ha ocurrido es que la vacuna ha empezado a romper el ciclo de transmisión del virus. Lo que en los años cuarenta conseguía la dispersión y aislamiento de la población, ahora lo consigue la vacuna: los brotes son pequeños, muchos niños no se contagian, y con los años se acumulan varios cientos de miles de niños que no están vacunados y tampoco han pasado el sarampión. ¡Zas, una epidemia! Algo más de tres años después se han vuelto a acumular otros cuantos niños sin vacunar, una epidemia más pequeñita. Y a partir de ahí, el fin. Con tasas de cobertura vacunal superiores al 95%, el sarampión prácticamente desaparece del mapa, porque incluso esos niños que no están vacunados son protegidos por sus compañeros. Solo son posibles pequeños brotes aislados.

Desde 1999 ha habido en España menos de 400 casos al año. Y ahora que el sarampión es tan raro, seguro que los médicos sí que ponen interés en declarar todos los que ven. Se llegó a los 29 casos en 2004 y a los 20 en 2005; pero en 2008 se sobrepasaron de nuevo los 300. Y es que cada vez hay más niños sin vacunar.

Instituto de Salud Carlos III, Centro Nacional de Epidemiología. Estudio seroepidemiológico: situación de las enfermedades vacunables en España, Madrid, 2000.

www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/pdf/SEROEPIDEMIOLOGICO.pdf

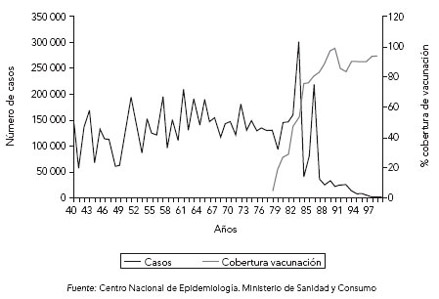

Ahora observe la gráfica sobre la evolución de la polio que Uriarte ofrece en la página 177 de su libro. Son datos oficiales, hay una gráfica muy similar en el estudio seroepidemiológico antes citado. Verá que hay dos líneas verticales en la gráfica, una en 1958 y otra en 1963. La primera corresponde al inicio de la vacunación con vacuna inyectable (Salk); la segunda, al inicio de la vacunación con vacuna oral (Sabin).

Fig. 4. Poliomielitis en España, 1949-1990, casos notificados por millón de habitantes, y cobertura vacunal (según Uriarte)

El comentario de Uriarte (pág. 179) no tiene desperdicio:

Antes de que la vacuna de Sabin fuera introducida en España, la curva evolutiva de la polio ya había comenzado a disminuir progresivamente. Además es en el año 1982 cuando se comienzan a alcanzar unos niveles de cobertura satisfactorios, por encima del 50%.

¿Usted ve qué parte de la curva «había empezado a disminuir» antes de 1963? Yo más bien veo que había aumentado, y mucho. Y en cuanto a las coberturas vacunales, dice el Instituto de Salud Carlos III:

La incidencia de poliomielitis en España desciende bruscamente a partir de 1963, tras el inicio de las campañas de vacunación con vacuna oral de la poliomielitis (VPO), que ya desde el comienzo alcanzan coberturas próximas al 80% y que progresivamente van aumentando.

Un poco distinto, ¿no?

En realidad, la explicación del gráfico es la siguiente: existía una alta incidencia de polio, que en 1957 se disparó aún más. Eso debió de ser lo que asustó lo suficiente a nuestras autoridades para que iniciaran la vacunación con vacuna Salk, que se había inventado hacía cinco años. Ya hemos explicado que la vacuna inyectada no era tan eficaz, ni tenía la capacidad de romper el ciclo de transmisión oro-fecal. Para eliminar la polio con esa vacuna hace falta conseguir, en poco tiempo, una cobertura vacunal altísima, algo que evidentemente no consiguieron (la vacuna no era gratuita, y la cobertura fue baja). Sí que se logró disminuir un poco la incidencia, y a los pocos años se produjo un nuevo pico por el mecanismo ya explicado: se acumula un número suficientemente alto de niños no vacunados para permitir un nuevo brote. Esta vez ya estaba disponible la vacuna oral (el informe Horstmann, de 1959, mostraba el éxito de la vacuna en los países comunistas, ver pág. 196), que resultó rápidamente efectiva para cortar en seco la epidemia (aunque probablemente no tan en seco como la gráfica parece indicar. Rodríguez Sánchez y Seco Calvo han señalado que el gobierno franquista maquilló las estadísticas para mostrar un éxito inmediato). Durante un par de décadas se producen tres pequeños ascensos, a medida que se vuelven a crear bolsas de niños sin vacunar, y por fin a finales de los setenta la polio casi desaparece (último caso no importado en 1988).

Instituto de Salud Carlos III, Centro Nacional de Epidemiología. Estudio seroepidemiológico: situación de las enfermedades vacunables en España, Madrid, 2000.

www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/pdf/SEROEPIDEMIOLOGICO.pdf

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J. A., SECO CALVO, J. «Las campañas de vacunación contra la poliomielitis en España en 1963», Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia. 2009; 61: 81-116.

http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/download/ 273/269

En sus páginas 86 a 88, Marín da una serie de datos que pretenden demostrar que la difteria desapareció ella solita, y que ni el suero antidiftérico ni la vacuna sirvieron para nada. Primero da unos datos sobre España de los que no cita fuente:

En 1931 se repartieron […] 2787 ampollas de 10 cc de suero. El uso de sueros desapareció a partir de 1945, al menos no hay constancia en los registros consultados.

Pero ¿qué registros son esos, sobre los que no se digna informar al lector? Evidentemente unos bastante incompletos. Es imposible que a partir de 1945 se dejase de consumir suero antidiftérico en España, cuando el mismo Marín dice que hasta mediados de los sesenta hubo más de mil casos de difteria al año. Todavía hoy el tratamiento es el suero, y es fundamental administrarlo lo antes posible en el curso de la enfermedad (por lo tanto, se administra a todos los enfermos, no solo a los más graves).

Siguen dos páginas de tremendos argumentos sobre las tasas de difteria en los años veinte y treinta, en Francia y en Alemania… ¿cómo comprobarlos? La única fuente que cita, una y otra vez, es el libro de Georget, el antivacunas. ¿Por qué no nos dice de dónde sacó Georget estos datos, si es que los sacó de algún sitio? Lo más llamativo es lo que dice sobre Noruega:

En Noruega, la incidencia de la enfermedad pasó de 17 000 a 54 en el periodo 1919-1939 y la mortalidad de 555 a 2 desde 1908 a 1939 sin apenas vacunación; sin embargo, tras el decreto de obligatoriedad de 1941, era zona ocupada por los alemanes, hubo 22 787 casos y más de 700 muertos en 1943.

¿No había casi ningún caso, empezaron a vacunar, y dos años después hubo más de 22 000 casos? Desde luego, si fuera cierto, daría que pensar.

Vamos a ver qué dice al respecto la web del Nasjonalt Folkehelseinsituttet, Instituto Nacional de Salud Pública noruego. No, no sé noruego, pero con la ayuda del traductor automático de Google se entiende bastante.

El artículo sobre la difteria dice varias cosas interesantes:

La difteria fue la primera enfermedad que pudo ser controlada mediante vacunación en los países desarrollados.

Durante el siglo XIX y la primera mitad del XX se producían epidemias aproximadamente cada 20 años.

La letalidad en Noruega era del 20 al 30%, pero tras la introducción en 1895 del tratamiento con suero antitoxina la letalidad cayó al 5-10%. La última epidemia europea afectó a Noruega durante la guerra. El brote alcanzó su punto máximo en 1943, cuando se registraron 22 700 casos de difteria, con una letalidad de aproximadamente el 3%. La OMS estima que en todo el mundo se producen aproximadamente 100 000 casos y 4000 muertes al año, pero probablemente hay una infradeclaración importante.

Entre 1990 y 1998 hubo una importante epidemia de difteria en la mayoría de los países de la antigua Unión Soviética. Se cree que esta epidemia produjo más de 150 000 infecciones con más de 5000 muertes. Las causas de este brote se encuentran en los cambios en la situación social y económica que han provocado una dramática caída en la cobertura de vacunación en los niños. La situación en Rusia, los países bálticos, Ucrania y Bielorrusia ha mejorado en los últimos años, pero todavía hay un riesgo de exposición a la bacteria de la difteria en esos países.

La vacuna contra la difteria se introdujo en Noruega en 1942, y fue ampliamente utilizada incluso antes de que se incluyera en el programa de vacunación infantil en 1952.

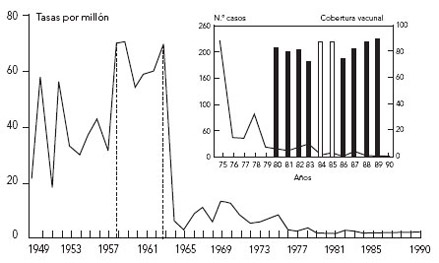

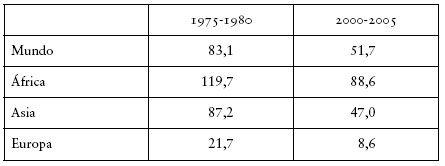

Hay una gráfica sobre la incidencia de la difteria desde 1882 (Fig. 5).

Fig. 5. Difteria en Noruega, 1882-2002, casos por 100 000 habitantes. Nasjonalt Folkehelseinsituttet

Como puede ver, hay, en efecto, cuatro epidemias, una cada veinte años o así; las últimas producen un pico alto y estrecho (los casos se acumulan en pocos años), las más antiguas tienen un pico más bajo y ancho (es decir, los casos se reparten en más años). Entre epidemia y epidemia, la incidencia era de unos cien casos por cien mil habitantes a finales del siglo XIX, y de unos cincuenta casos en los años treinta. No parece que la difteria estuviera disminuyendo espontáneamente, lo que ocurre es que la enfermedad se propaga por epidemias cíclicas; hay épocas de aumento y hay épocas de disminución. Las epidemias terminan cuando la mayor parte de los niños ha pasado la enfermedad y no quedan nuevas víctimas potenciales. En los siguientes veinte años se forma una nueva generación de niños y adultos jóvenes no inmunizados, en cualquier momento salta la chispa y se produce una nueva epidemia. La diferente forma de los picos epidémicos depende de la velocidad de propagación: en el siglo XIX había mucha población rural, muchos niños sin escolarizar, ninguna guardería, pocos medios de transporte. La epidemia afectaba a un pueblo, pero podía tardar muchos meses en llegar al pueblo de al lado. En cambio, en las epidemias más modernas, con muchos niños escolarizados, muchos adolescentes en el instituto, coches y trenes y más gente viviendo en las ciudades, la epidemia se extiende más rápidamente y afecta a una proporción tan alta de la población que luego, entre pico y pico, el número de casos es un poco menor.

La epidemia de los años cuarenta no se produjo después de la vacunación. La epidemia empieza antes de 1942, la vacuna se introduce precisamente para intentar atajarla. Y desde entonces, se acabó. Las epidemias que hubieran sido de esperar en los años sesenta, en los años ochenta y a comienzos del siglo XXI no se llegaron a producir. Ni un caso.

Otro documento del Nasjonalt Folkehelseinsituttet, sobre la vacuna y el suero antidiftérico, contiene una pequeña diferencia: dice que «la vacuna ha estado disponible en este país desde 1943». Desde luego, no en 1941 como dicen Georget y Marín. Imagino que una cosa fue promulgar un decreto y otra conseguir suficientes dosis de vacuna, sobre todo durante la guerra y en un país ocupado (¿a quién cree que vacunarían antes los alemanes, a sus propios niños o a los de los países ocupados?).

¿Se ha fijado en lo de los más de cuatro mil muertos al año en el mundo (evidentemente no en el primer mundo), y en el descenso de vacunación como causa de la epidemia en la antigua Unión Soviética? Veamos qué dicen los antivacunas al respecto:

La extensión de la vacunación contra la difteria a la población infantil del Tercer Mundo resulta incomprensible (Marín, pág. 84).

(Por supuesto, ¿quién puede comprender que se gasten tanto dinero en vacunas, si total solo iban a morir cuatro mil niños, que ni siquiera son europeos? Esos cuatro mil, por cierto, son los que se calcula que mueren en la actualidad, cuando ya se está vacunando. Antes eran muchísimos más).

Sin embargo, la regresión de la morbilidad en los países de Centroeuropa no ha sido tan espectacular: desde los inicios de esta última década del siglo XX, y coincidiendo con una fuerte inestabilidad social, se viene observando un incremento paulatino de esta enfermedad (Uriarte, pág. 184).

(Claro, como la causa de las enfermedades no son los microbios sino la angustia y la soledad, la causa de la epidemia no es la falta de vacunación, sino la inestabilidad social).

Y ahora, ¿a quién creerá usted, a los antivacunas o a los epidemiólogos del Instituto Nacional de Salud Pública de Noruega?

Nasjonalt Folkehelseinsituttet. Difteri

www.fhi.no/artikler/?id=55596

Nasjonalt Folkehelseinsituttet. Difterivaksine og difteriantitoksin

www.fhi.no/artikler/?id=68685

Normalmente, en un libro que pretende ser serio, las cosas no se dicen porque sí, sino que se sustentan en citas bibliográficas.

Las citas sirven para demostrar que no te estás inventando las cosas. Y, sobre todo, para que el lector, si está suficientemente interesado, pueda comprobar por sí mismo la información. En el libro de Marín, cada afirmación va ligada, con un numerito, a una cita concreta. Pero en el de Uriarte no; trae todas las referencias al final, por orden alfabético, sin que sea posible saber quién dijo cada cosa. Por ejemplo, en la página 195 afirma: «En 1988-1989, en la provincia de Gerona se observó una epidemia de sarampión posvacunal». Si supiéramos de dónde sale el dato, podríamos comprobar si es una fuente seria, como un artículo científico o un boletín epidemiológico, o una fuente más dudosa, como una noticia del diario u otro libro antivacunas que a su vez puede dar o no fuentes. Podríamos ir a una biblioteca y buscar el documento original, y comprobar si de verdad ahí dice que hubo una epidemia, y si el que lo dice a su vez aporta datos que justifiquen su afirmación o parece que se lo está inventando. Podríamos averiguar más datos sobre esa epidemia: si se trata de cinco casos, de cincuenta o de quinientos, si fueron graves o leves, si se llegó a conocer con más o menos certeza la causa (un lote en mal estado, por ejemplo). Pero Uriarte no da una referencia concreta para esa ni para casi ninguna otra afirmación de su libro, con lo que nos vemos obligados a perder horas en un trabajo detectivesco, o nos limitamos a encogernos de hombros y a decir «pues puede que sí o puede que no…».

La función de las referencias bibliográficas es permitir que el lector ejerza un control crítico sobre lo que afirma el autor. Pero cuando la cita bibliográfica se desvincula de su afirmación concreta, cuando al final del libro simplemente hay unos cientos de referencias, sin que podamos saber quién ha dicho cada cosa, la bibliografía pierde su noble función y se convierte en un medio por el que el autor apabulla al lector («fíjate qué listo soy, me he leído todos estos libros y toda esta gente respalda lo que yo digo») y le impide una lectura crítica.

Por ejemplo, hace un tiempo vi que alguien, en un foro de internet, argumentaba diciendo algo así como «el libro de Marín es serio y bien documentado, tiene más de quinientas citas bibliográficas». Y es cierto, tiene 580; pero si se para a mirarlas, verá que muchas están repetidas, otras son de fuentes no precisamente científicas (noticias de la prensa general, boletines de asociaciones antivacunas…) y otras son de artículos favorables a las vacunas, que por tanto dicen todo lo contrario que el libro.

En cuanto a las repeticiones: de las 580 citas en la bibliografía de Marín, 27 corresponden a Los peligros de las vacunas, de su mentor Uriarte; 82 corresponden a Vaccinations, les vérités indésirables, del antivacunas Georget; y nada menos que 163 se refieren a Vacunaciones preventivas, de Salleras, un libro y un autor (en realidad decenas de autores, expertos serios coordinados por Salleras) que están decidida y claramente a favor de las vacunaciones. Un libro de más de mil páginas que al parecer Marín se ha leído enterito, pero del que no ha aprendido nada.

Hay dos formas principales de manipular mediante el uso de la bibliografía: la selección partidista y la cita torticera.

En la selección partidista, uno sólo menciona los estudios y libros que le convienen, y se olvida de todos los demás. Con frecuencia, los estudios que nos interesa citar se ensalzan desmesuradamente («según el prestigioso inmunólogo X», «un estudio publicado por la prestigiosa revista científica Y»…), sin comentar que otros cientos de inmunólogos igualmente prestigiosos, o que otros cientos de artículos de la misma revista, dicen todo lo contrario.

En los escritos científicos más serios, como las revisiones sistemáticas de la Biblioteca Cochrane (se pueden leer gratuitamente en www.cochrane.es, traducidos al español), se toman muchas precauciones para evitar esa selección. Los autores tienen que buscar por todos los medios a su alcance todos los estudios científicos publicados en las últimas décadas sobre el tema en cuestión, y tienen que explicar exactamente qué medios usaron para esa búsqueda. Luego tienen que tener unos criterios explícitos y objetivos sobre cuáles de esos estudios sirven o no sirven. Tienen que dar la lista completa de los estudios que han encontrado, incluso los que han descartado porque están mal hechos o porque no vienen al caso (explicando los motivos concretos), y dar los resultados de todos los estudios bien hechos.

Es una tarea enorme, por supuesto, que requiere meses de trabajo de varios expertos para responder a una sola cuestión concreta. Muchas veces no se puede llegar a ese grado de detalle. Pero al menos un autor honrado tiene que hacer un esfuerzo por encontrar los principales estudios publicados sobre el tema, y comentar sus resultados, aunque esos resultados no le gusten.

Un compañero mío de clase, en nuestros ya lejanos quince años, solía zanjar las discusiones con un contundente argumento:

—«Delenda est Carthago», decía Catón el Viejo. «Delenda est Carthago», digo yo. De modo que Catón habla por mi boca. ¿Vas a poner en duda a Catón cuando te digo que el Barça es mejor que el Español?

Lo decía en broma, y hacía gracia. Pero otros intentan usar en serio el mismo truco, nombrar a una figura de autoridad que no tiene nada que ver con el tema tratado.

Entre las páginas 252 y 258 de su libro, Marín nos ofrece un apartado sobre «los efectos indirectos». Empieza explicando la teoría general de los sistemas de von Bertalanffy, un reputado filósofo de la ciencia que no dijo nada sobre vacunas. Y de su teoría deduce que

por esta razón resulta muy ingenuo y atrevido pretender actuar sobre una parte de un ser vivo (sistema inmune) sin que esto repercuta en todo él, en especial cuando las acciones son reiterativas.

Esos efectos serán, por supuesto, alergias, nuevas infecciones y otras desgracias.

¿Y si actúas sobre otra parte de un ser vivo, que no sea el sistema inmune? Por ejemplo, sobre el sistema digestivo o locomotor o cutáneo. Y de forma reiterada, además. Usted, ¿le da a su hijo de comer varias veces al día? ¿Lo lleva al parque a jugar y correr? ¿Lo baña de vez en cuando? ¿Y es tan ingenuo como para pensar que eso no va a repercutir en todo el niño?

¿Por qué a los antivacunas ni se les pasa por la cabeza pensar que pueda haber repercusiones positivas? Igual los niños vacunados sacan mejores notas o tienen menos cáncer de pulmón. No hay ninguna prueba de ello, por supuesto; pero si ellos tienen derecho a inventar consecuencias negativas, ¿por qué no puedo yo inventar consecuencias positivas?

Aparte de a von Bertalanffy, Marín cita en su apartado sobre «efectos indirectos» a otros cuatro autores: uno, que tampoco habla de las vacunas; otro, el mismo Marín (un «estudio» que dice ha hecho, que reconoce no está acabado, sobre el que no da ningún detalle, y del que ya se permite extraer conclusiones); otro, una noticia aparecida en El País en 2002 diciendo que el Ministerio de Salud portugués no incluyó la vacuna del meningococo en el calendario por temor a que eso pudiera «abrir otras estirpes de bacterias»; por último, el antivacunas Georget. Ni una sola prueba de que las alergias e infecciones que producen las vacunas existan en realidad. Von Bertalanffy solo estaba para dorar la píldora, para dar la falsa impresión de que lo que Marín va a decir a continuación tiene alguna base. Como Catón el Viejo.

Marín no podía saberlo, pero después de escribir su libro, en 2006, el gobierno portugués incluyó en su calendario la vacuna del meningococo.

Lo que Marín muestra aquí es un completo desconocimiento de cómo funciona la ciencia. Cree que las teorías son lo primero, y que de esas teorías se pueden deducir los hechos, y por tanto la teoría general de sistemas demuestra que las vacunas producen alergias e infecciones. Pero la cosa va al revés. Los hechos, en ciencia, se obtienen de la observación y de la experimentación. Una vez que has probado los hechos, puedes intentar comprenderlos, ver si alguna de las teorías existentes puede explicarlos racionalmente o si tienes que idear una teoría nueva. Cuando los hechos chocan con las teorías, son las teorías las que salen perdiendo.

Direcção-Geral da Saúde e Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Doença meningocócica em Portugal 2002 a 2006. Octubre 2007.

www.dgs.pt/paginaRegisto.aspx?back=1&id=11837

Por cita «torticera» me refiero al arte de manipular las conclusiones de los autores citados, haciendo creer al lector que Fulanito está de acuerdo contigo, cuando en realidad Fulanito dijo otra cosa. Uriarte (pág. 196) habla del «informe Horstmann» a propósito de la rubeola:

La viróloga americana D. Horstmann, prestigiosa especialista en el tema, encontró que, tras la infección natural, se producía una cuota de reinfección del 2-5%, mientras que tras la inmunización artificial esta cuota podía elevarse hasta el 50%.

La única cita de Horstmann en la bibliografía de Uriarte es un libro de 1981, Problemas en el sarampión y la rubeola, al que no he tenido acceso. Sí, supongo que dirá lo que dice que dice o algo parecido.

También Marín habla (pág. 160) de un «informe Horstmann», y cita un artículo publicado por Horstmann en 1970 que

constataba que el 80% de los vacunados se infectaban en situaciones epidémicas, mientras que solo lo hacían el 5% de las personas que habían pasado la enfermedad natural.

Y es cierto, eso dice el estudio (un estudio no muy grande, sobre 190 reclutas en un cuartel). Pero Marín olvida explicar que «reinfección» significa en este estudio un aumento de los anticuerpos en sangre en aquellos que ya habían pasado la rubeola o que estaban vacunados (los que no habían pasado la enfermedad ni estaban vacunados no se «reinfectaban», sino que simplemente se «infectaban»), que ninguno de los sujetos reinfectados enfermó clínicamente (es decir, no se habrían ni enterado si no les hubieran hecho análisis para el estudio), y que todos los sujetos no inmunizados se infectaron según el análisis, y un tercio de ellos sí que estuvo clínicamente enfermo. Es decir, la vacuna protegió contra la enfermedad, que es de lo que se trata, y el virus actuó como una vacuna de refuerzo, aumentando el nivel de anticuerpos.

Es curioso que ambos usen la expresión «informe Horstmann». No es una manera habitual de referirse a un libro o a un artículo que no se titula así. Tal vez, inconscientemente (¿o conscientemente?), pensaban (o querían que el lector pensase) en la película de 1994 El informe Pelícano. Desde esa película, la expresión «Informe Tal y Cual» resuena en la imaginación de la gente como «algo que las autoridades y los poderosos quieren ocultar a toda costa, pero que unos valientes van a desvelar al mundo». El que la vacuna de la rubeola produce una inmunidad menor y de menor duración que la infección natural no es ningún secreto, y los artículos de Horstmann no son ninguna bomba informativa. Es un simple hecho, bien reconocido por todos los científicos. Es el motivo por el que se pone una dosis de refuerzo de la triple vírica.

Porque, claro, lo que no dice la doctora Dorothy Horstmann por ningún lado es que sus hallazgos constituyan un motivo para no vacunar. Se intenta hacer creer a los lectores que una viróloga y «prestigiosa especialista» está en contra de las vacunas, cuando en realidad está, por supuesto, totalmente a favor. Y ya que es tan prestigiosa, ¿por qué no citar su informe sobre la poliomielitis, de 1985, que concluye con la frase: «El desafío es tratar de garantizar que cada niño en cada país reciba una u otra vacuna» (la oral o la inyectable)?

Por cierto, sí que existió un «informe Horstmann», pero no fue sobre la rubeola, y tampoco sobre ningún secreto censurado. En 1959, la OMS envió a Horstmann a la Unión Soviética, para comprobar si era cierto que aquel país estaba avanzando, gracias a la vacuna oral (aún en fase de investigación), hacia la eliminación de la polio. Era preciso un informe de un observador externo porque los países occidentales podían pensar que los supuestos éxitos soviéticos eran pura propaganda. El informe fue favorable: la polio estaba disminuyendo, gracias a la vacuna.

HORSTMANN, D. M., SCHLUEDERBERG, A., EMMONS, J. E., EVANS, B. K., RANDOLPH, M. F. y ANDIMAN, W. A. «Persistence of vaccine-induced immune responses to rubella: comparison with natural infection», Review of Infectious Diseases, marzo-abril 1985; 7 Suppl 1: S80-5.

HORSTMANN, D. M. «The poliomyelitis story: a scientific hegira», Yale Journal of Biology and Medicine, 1985; 58: 79-90.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2589894

HORSTMANN D. M. «Report on a visit to the U. S. S. R., Poland and Czechoslovakia to review work on live poliovirus vaccine, August-October 1959», WHO, 1960 (citado por OSHINSKY, D. M. Polio: An American story, Oxford University Press, Nueva York, 2005).

Tiene Uriarte la costumbre de dar presuntos datos sin decir de dónde los ha sacado. Buscar la fuente en su lista de referencias bibliográficas es como buscar una aguja en un pajar.

Por ejemplo, dice en su página 215: «Se han observado también muertes después de la vacunación de tos ferina debido a un efecto anafiláctico».

¿Es cierto? Buscando diphteria, tetanus and pertussis vaccine AND (anaphylaxis OR anaphylactic) en PubMed (www.pubmed.gov) aparecen 36 artículos. Solo uno, el de Pollock y Morris, aparece en la bibliografía de Uriarte.

En ese estudio se encontraron dieciséis casos de anafilaxia, pero ninguno fue mortal (la anafilaxia no es más que una reacción alérgica generalizada de tipo inmediato. Cualquier persona a la que le sale una urticaria o sufre una crisis de asma a los pocos minutos de comer una fresa o un huevo está teniendo anafilaxia). Un estudio cuya conclusión fue: «No se encontraron pruebas convincentes de que la DTP cause daños neurológicos importantes».

(Un inciso sobre la ética de las citas bibliográficas. Por supuesto, uno no está obligado a estar de acuerdo con los resultados o la interpretación de un estudio. Pero en ese caso, hay que explicarlo y argumentarlo: «El estudio xxx está mal hecho por tal y tal…» o «las conclusiones de yyy no son seguras, porque sus resultados también se podrían deber a…». Ahora bien, llenar varias páginas con citas bibliográficas, así sin comentario, en plan «fijaos cuantísima gente dice lo mismo que yo», cuando en realidad bastantes de esos autores dicen justo lo contrario… ¿a usted qué le parece?).

No cita Uriarte un informe de 1996 del Advisory Committee on Immunization Practices de Estados Unidos, que explica que «no se ha informado de muertes por anafilaxia tras la administración de la vacuna DTP desde el comienzo del programa de declaración de efectos secundarios de las vacunas en 1978, periodo durante el cual se administraron más de ochenta millones de dosis de DTP adquiridas con dinero público».

En un reciente estudio, Bohlke y colaboradores encontraron cinco casos de anafilaxia (ninguno mortal) tras la administración de más de siete millones de dosis de vacuna (de todo tipo).

Sí, es posible la anafilaxia mortal por la vacuna; Leung describió un caso en 1984 (una niña de dos meses con una cardiopatía congénita). La anafilaxia es una forma de alergia, y puede existir alergia a casi todo. Hay gente que ha muerto por comer un cacahuete o un huevo (¿por qué hay asociaciones antivacuna, pero no asociaciones anticacahuete?). El riesgo, en todo caso, es extremadamente remoto.

En 2003, un comité del Institute of Medicine de Estados Unidos, tras analizar todos los estudios sobre el tema, concluyó: «Las pruebas favorecen la relación entre las vacunas de la difteria y de la tosferina de células enteras y la muerte por anafilaxia».

La conclusión sobre la anafilaxia se sustenta en solo dos casos descritos en 1946 y otro, posible, en los años noventa. También se conocen dos casos de anafilaxia mortal por vacunación antitetánica en adultos.

Institute of Medicine Immunization Safety Review. Vaccinations and sudden unexpected death in infancy. National Academies Press, Washington, 2003.

http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=10649

POLLOCK, T. M. y MORRIS, J. «A 7-year survey of disorders attributed to vaccination in North West Thames region», Lancet, 1983; 1: 753-7.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6132093

Update: Vaccine Side Effects, Adverse Reactions, Contraindications, and Precautions. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). 6 de septiembre de 1996 / 45(RR-12); 1-35.

www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00046738.htm

Hay muchas cosas que yo no sé. Incluso en aquellos campos en los que creo saber bastante, como la lactancia materna, hay muchísimas cosas que yo no sé. Y muchísimas de esas cosas que yo no sé sí que las saben otras personas. Muchas cosas no las sé porque no he leído lo suficiente, no he estudiado lo suficiente, no he reflexionado lo suficiente… Los conocimientos de la humanidad son enormes, y mi personal ignorancia es monumental.

Pero los antivacunas tienen cierta tendencia a compartir generosamente su ignorancia. Si ellos no lo saben, no lo sabe nadie, y por tanto, en vez de escribir «no sé…» (o mejor aún, no escribirlo, sino esforzarse y averiguar la respuesta, y ya que escribes algo, escríbelo bien) prefieren poner «no se sabe», «nadie sabe», «no sabemos»…

Las vacunas (excepto la del tétanos) tienen la capacidad de proteger no solo a los individuos vacunados, sino también a la población en su conjunto. Si en un país disminuyen a la mitad los casos de sarampión, tendrás la mitad de posibilidades de contagiarte; si no hay ningún caso de sarampión, tu riesgo es cero, aunque no estés vacunado. Por eso es muy importante mantener unos niveles muy altos de cobertura vacunal (es decir, un porcentaje muy alto de población vacunada); solo así podemos proteger a aquellas personas que no se pueden vacunar porque tienen una enfermedad que lo contraindica, o a aquellas en las que la vacuna no resulta eficaz por algún motivo (pocas cosas en el mundo son eficaces en el 100% de los casos). Cuando el porcentaje de niños no vacunados aumenta, llega un momento en que los brotes epidémicos son de nuevo posibles, y entonces no están en peligro solo los que no se quisieron (bueno, que sus padres no quisieron) vacunar, sino también los que no pudieron vacunarse.

Marín, en un capítulo lleno de despropósitos, intenta hacer creer al lector que esa inmunidad de grupo es una tontería incomprensible, «literatura para justificar los programas masivos de vacunación». Confunde la eliminación de una enfermedad (conseguir que en un determinado país no se presente ningún caso durante un tiempo prolongado) con su erradicación (la extinción definitiva del germen causal). El sarampión y la polio han sido eliminados de muchos países, pero tienen que seguir vacunando si no quieren que esas enfermedades vuelvan; mientras que la viruela ha sido erradicada, ya no hace falta vacunar. Y confunde muchas otras cosas, cuando en su página 51 nos ofrece esta perla:

[…] Tasa Básica de Reproducción. Literalmente se la define como «la cifra media de infecciones producidas directamente por un caso infeccioso, durante su periodo de infecciosidad, cuando entra en una población totalmente susceptible». De entrada no sabemos bien qué se quiere decir con «periodo de infecciosidad», ¿a qué se refieren?, ¿a una mayor susceptibilidad de las personas?, ¿a una mayor actividad microbiana? Si la infecciosidad tiene un periodo y todos sabemos por la experiencia directa que algunas afecciones, como la gripe, existen épocas del año de mayor incidencia […]

No doy crédito a mis ojos. ¿No sabe lo que es el periodo de infecciosidad, y en vez de consultarlo en cualquier libro de medicina o buscarlo en internet, prefiere confesar su ignorancia y llenar un párrafo de desvaríos? El periodo de infecciosidad, también llamado periodo infeccioso, de contagio o de contagiosidad, es el tiempo durante el cual una persona infectada puede contagiar a otras personas. Por ejemplo, el sarampión es contagioso desde dos a cuatro días antes de empezar el exantema (las manchas) hasta dos a cinco días después; de cuatro a nueve días en total. No tiene nada que ver con la susceptibilidad de las personas, ni con la mayor actividad microbiana, ni con el hecho de que la gripe y otros virus respiratorios sean más comunes en invierno (eso se debe, básicamente, a que en invierno hay más posibilidades de contagio: los niños en las escuelas y los adultos en el trabajo, con menos vida al aire libre porque llueve y hace frío).

¿A cuántas personas puede contagiar de sarampión un enfermo durante esos cuatro a nueve días en que es contagioso? Dependerá de muchos factores: de la edad, de si va a la escuela, de si tiene hermanos… Por supuesto, no todos los enfermos contagian al mismo número de personas. Un niño de cuatro años con hermanos y que va al cole igual contagia a otros veinte; un bebé primogénito que no va a la guardería igual no contagia a nadie. Pero se puede estimar una media, y esa media por supuesto será distinta para distintos países, distintas zonas y distintas épocas. Las estimaciones se basan en datos de observación durante brotes epidémicos cuidadosamente estudiados, y por supuesto no serán exactamente las mismas en distintos brotes. Marín intenta convencernos de que la disparidad de cifras indica falta de seriedad, profunda ignorancia y falta de rigor científico de los «vacunalistas», y que por tanto todo es mentira. Su razonamiento es un poco como: «¿Cuántos parados hay en España? Unos dicen que hay 3,9 millones, otros que hay 4,2 millones, la conclusión es que no es nada serio, y que en España no hay ningún parado».

Los expertos en salud pública saben perfectamente que sus estimaciones son aproximadas. Pero necesitan tener alguna estimación, para responder a preguntas tan sencillas como ¿si hay un 5% de niños sin vacunar, podemos estar tranquilos o la catástrofe es inminente? ¿Y si hay un 15, un 25% de niños sin vacunar? ¿En qué momento tenemos que asustarnos, lanzar una campaña de vacunación intensiva o prepararnos para una epidemia? Evidentemente, la cobertura vacunal puede ser demasiado baja durante años sin que llegue a producirse la temida epidemia, por pura suerte.

El número de contagiados por cada enfermo depende también de la proporción de personas inmunizadas (sea de forma natural o por vacunación) entre los que le rodean. Los cálculos de los epidemiólogos parten de la base de que la población inmunizada o susceptible está repartida al azar; en la práctica, la gente puede agruparse por sus afinidades. En la página 133 hablamos de varios brotes de sarampión en pequeñas comunidades con bajas coberturas vacunales.

El número de contagiados cuando la inmunidad de la población es nula se llama número básico o tasa básica de reproducción. El número real, efectivo o neto de reproducción es menor, porque parte de la población es inmune. El número real (Rn) es el resultado de multiplicar el número básico (R0) por la proporción de susceptibles (S). Por ejemplo, si la tasa básica de reproducción es 15, pero solo un tercio de la población es susceptible, la tasa real de reproducción es un tercio de 15, solo 5.

Rn = R0 × S

Supongamos que cada enfermo contagia a otros dos. El número de enfermos aumenta de forma imparable: 2, 4, 8, 16… Tenemos una epidemia.

Si cada enfermo contagia a otros diez, la epidemia es mucho más espectacular: 10, 100, 1000, 10 000 enfermos en poco tiempo.

Si cada enfermo solo contagia a otra persona, la epidemia es la más aburrida de la historia: 1, 1, 1, 1… Si tenemos cien enfermos, y la tasa de reproducción es uno, ¿cuántos enfermos tendremos el año que viene? Pues cien también. Esta situación, en que el número de enfermos es más o menos constante en el tiempo, se llama endemia.

Si la tasa de reproducción es de 0,9, la enfermedad está en vías de desaparición: 100, 90, 81, 74… en cada «generación» hay un 10% menos que en la anterior.

En una misma epidemia, la tasa de reproducción va disminuyendo con el tiempo, porque cada vez queda menos gente susceptible. Al final, la epidemia se extingue, por falta de combustible. Incluso las pestes de la Edad Media, cuando no había ningún tratamiento eficaz, se extinguían con el tiempo. Las enfermedades muy contagiosas queman muy rápido el combustible, y producen intensas epidemias de breve duración; las enfermedades menos contagiosas pueden producir epidemias más prolongadas.

Por tanto, para evitar la aparición de brotes epidémicos, debemos conseguir que tasa real de reproducción sea inferior a 1.

El que no es susceptible (S) es inmune (H). Por tanto, y expresándolo en «tanto por uno», donde 1 es por definición el total:

S + H = 1

H = 1 – S

y, si queremos que no aparezcan epidemias, hay que conseguir que la proporción de individuos inmunes sea superior a:

Veamos un ejemplo práctico. La tasa básica de reproducción del sarampión, en los países industrializados, está entre 12 y 18. Aplicando la fórmula, H estaría entre 0,92 y 0,94. Es decir, hace falta que más del 92 o 94% de la población sea inmune para que no se produzcan epidemias.

La rubeola es menos contagiosa, con una tasa básica de infección entre 6 y 7, y por tanto basta con superar el 83 u 86% de inmunidad.

Como las vacunas no son 100% efectivas, la cobertura vacunal tiene que ser algo más alta para conseguir esa cifra de individuos inmunes.

Cuando la cobertura vacunal no es suficiente para impedir la propagación de la enfermedad, puede producirse un desplazamiento de la edad de infección. En vez de infectarse en la infancia, muchos se infectarán en la adolescencia y juventud. Lo que hace un siglo sucedió con la poliomielitis, debido a las mejoras en la higiene y el nivel de vida (ver pág. 125) puede pasar ahora, debido a la vacunación. Es un problema cuando la gravedad de la infección aumenta con la edad, especialmente en el caso de la rubeola. En Grecia, la vacunación con triple vírica comenzó en 1975, pero no como parte del calendario oficial, sino como una vacuna opcional que promovían muchos pediatras, sobre todo en el sector privado. La cobertura no superó el 50% hasta que en 1989 la vacuna se incluyó en el calendario. El resultado fue un gran número de mujeres susceptibles en edad fértil. En 1993 hubo una epidemia de rubeola, con al menos veinticinco casos de rubeola congénita, más de los que solía haber antes de la vacunación.

ARRAZOLA MARTÍNEZ, M. P. y JUANES PARDO, J. R. «Inmunidad colectiva o de grupo», en: Comité Asesor de Vacunas. Asociación Española de Pediatría. Manual de vacunas en pediatría, 4.ª edición, 2008.

www.vacunasaep.org/manual

GIANNAKOS, G., PIROUNAKI, M. y HADJICHRISTODOULOU, C. «Incidence of congenital rubella in Greece has decreased», British Medical Journal, 2000; 320: 1408.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC28289

Uriarte recoge, en su página 49, un «manifiesto médico contra las vacunas» de 1997. Dice, entre otras, varias perlas:

Pese a las investigaciones realizadas hasta el presente, el sistema inmunitario sigue siendo todavía un gran desconocido para la medicina.

Será desconocido para él. Los que han hecho esas investigaciones y han estudiado el tema saben bastante sobre el sistema inmunitario.

Resulta fácilmente constatable que la vacunoprofilaxis por sí sola es incapaz de hacer retroceder las enfermedades infecciosas en poblaciones desnutridas o que carecen de las mínimas condiciones higiénicas.

¡Mentira! Resulta fácilmente constatable que la viruela se ha erradicado en todo el planeta, y que el sarampión y la polio han sido eliminados en toda América (incluyendo zonas de Centro y Sudamérica en que todavía hay, por desgracia, desnutrición y malas condiciones higiénicas), y que todas las enfermedades vacunables han retrocedido allí donde se han llevado a cabo buenos programas de vacunación, aunque sean los países más pobres de África o Asia.

Por supuesto los niños de todo el mundo tienen derecho a todo: a una buena nutrición, a una buena higiene, a una buena asistencia médica, a una buena vivienda, a una buena educación y a un buen programa de vacunación. Pero lo uno no quita lo otro. No vamos a privarles de las vacunas porque todavía existe la desnutrición, ni vamos a negarles la comida porque todavía no están vacunados. Se hace lo posible por ir solucionando todos los problemas a la vez, por ir avanzando en todos los campos. Y lo cierto es que las vacunas funcionan y salvan vidas, incluso en aquellos lugares en que todavía hay desnutrición y malas condiciones higiénicas.

Es cierto que la falta de higiene y la malnutrición aumentan la incidencia y la gravedad de muchas infecciones. Y vemos que Uriarte lo sabe. Por eso me sorprende aún más que, en otras páginas de su libro, recomiende el ayuno como tratamiento de las enfermedades infecciosas.

Dice Marín en su página 299:

¿Cómo se explica que los recién nacidos, que proceden en principio de un medio estéril, desarrollen durante los primeros días de vida una complejísima flora bacteriana intestinal compuesta por ¡billones! de microorganismos sin que el neonato sufra ningún trastorno?, ¿de dónde proceden estas bacterias?, ¿y las que pueblan otras cavidades como la rinofaríngea y la vaginal?

Me recuerda a aquellos libros sobre «los extraterrestres nos visitan» que se pusieron tan de moda hace treinta o cuarenta años. «¿Quién construyó las pirámides?», preguntaba el autor, con la esperanza de que los lectores exclamasen: «¡Anda, pues es verdad, tuvieron que ser los extraterrestres!». Pues no, las pirámides las construyeron los egipcios.

Con sus retóricas preguntas, Marín intenta convencernos de la «teoría endógena» (ver pág. 302); pretende que exclamemos: «¡Anda, pues es verdad, todos esos microorganismos no pueden venir de ningún sitio, tienen que formarse espontáneamente dentro del mismo niño!». Pues no, no se forman espontáneamente. Vienen de algún sitio (ver pág. 55), y sabemos de dónde vienen: de la vagina de su madre (con la que el niño se frota bien frotado), del tubo digestivo de la madre (a ver si piensa que los tres centímetros de distancia entre la vagina y el ano son suficientes para mantener a los microbios alejados), de la piel de la madre que le abraza y le da el pecho, de las manos de la madre y otros familiares y de los profesionales sanitarios que le tocan y le acarician, de la boca de los que le besan y le hablan y respiran a su lado, del aire (que está llenito de microbios), de todo lo que toca con su manita (y luego se chupa el dedo)… Cualquier microbio, dadas las condiciones adecuadas (como un bebé tiernito y disponible) puede producir millones de descendientes en pocas horas. Y el neonato no sufre ningún trastorno porque son microbios no patógenos, o microbios a los que su sistema inmunitario puede mantener a raya. Cuando llega un microbio que supera sus defensas, el recién nacido sufre una infección, a veces grave.

Y aquí empalmamos con otra de las ignorancias compartidas de los antivacunas. O, más exactamente, ignorancia atribuida: pretenden hacernos creer que ellos saben ciertas cosas que los demás médicos, los de la medicina «oficial», ignoran. Por ejemplo, dice Uriarte en la página 46:

El cambio más evidente consistió en la intensificación de las medidas de higiene y en un exceso de medidas antibióticas. Poco a poco, se fue extendiendo la idea de que el huésped no tenía posibilidades de protección ante los microbios, de que estos eran negativos y que habían de ser destruidos.

Está hablando de finales del siglo XIX, décadas antes de que se descubriesen los primeros antibióticos, así que no sé a qué «medidas antibióticas» se refiere. Jamás la Medicina ha dicho que el huesped no tiene posibilidades de protección ante los microbios, al contrario, lleva más de un siglo estudiando en profundidad el sistema inmunitario (aunque ya vemos que, para los antivacunas, ese sistema todavía es un «gran desconocido»). Jamás la Medicina ha dicho que todos los microbios son negativos, al contrario, desde que empezaron a conocerse los microbios se vio que la mayoría son positivos, que tenemos una flora intestinal y cutánea normal que nos beneficia y conviene conservar. El mismo Pasteur, antes de dedicarse a las enfermedades humanas, había estudiado las levaduras para perfeccionar los procesos de producción del vino y de la cerveza (claro que el considerar si un microorganismo que fabrica alcohol es beneficioso o nocivo abriría otro debate…). Jamás la Medicina ha dicho que todos los microorganismos deban ser destruidos; solo los que nos hacen enfermar, y solo cuando nos hacen enfermar. Por ejemplo, muchos niños sanos tienen meningococos en su flora orofaríngea (ver pág. 147); a ningún médico se le ocurre tratarlos con antibióticos para eliminar esos gérmenes. (Bueno supongo que a alguien, hace muchos años, se le debió de ocurrir, lo debió de intentar, comprobó que era inútil, y desde entonces no se hace).

En su página 207, Marín analiza las probables causas del aumento de la tuberculosis en los últimos años. Dice básicamente lo mismo que cualquier experto médico, pero se molesta en intentar presentarlo como si los demás médicos nos ocultasen algo y solo él, Marín, nos desvelase la verdad. Para ello nombra primero seis causas, que atribuye a «sectores académicos» (el sida, las restricciones económicas de la sanidad, la pobreza, las migraciones, la inexperiencia de los profesionales jóvenes, la falta de interés de la industria en la investigación). Aquí viene la pausa dramática:

Aun siendo ciertas, estas consideraciones, en cierta forma, no dejan de ocultar o minimizar las causas fundamentales del incremento de esta patología.

Y por fin, la bomba informativa: que la mayor parte de los casos y de las muertes por tuberculosis se producen en el tercer mundo y en poblaciones marginadas del primero, y que, si enfermas de tuberculosis, tienes más probabilidades de morir en el tercer mundo que en los países desarrollados. Estas revelaciones, según él mismo indica, están tomadas del libro Vacunaciones preventivas, de Salleras, y se basan en datos de la OMS. Son los mismos «sectores académicos» que dicen las otras causas. ¿Por qué, entonces, no se limita a nombrarlas todas juntas, y se ahorra esas ridículas e insultantes acusaciones de «ocultar o minimizar las causas fundamentales»?

Vuelve a las andadas en su página 217: después de insistir por enésima vez en que «los efectos secundarios de las vacunas se minimizan, se niegan o no se investigan», da una lista de efectos adversos de la BCG:

Ulceraciones, abscesos y adenitis regionales supuradas; infecciones diseminadas por BCG entre las que destacan casos no mortales como otitis, abscesos retrofaríngeos, osteomielitis, infecciones renales, pulmonares, meníngeas, adenitis mesentéricas, adenitis múltiples.

¡Anda, cuántas cosas nos ocultaban los «vacunalistas»! ¿Y quién será el valiente investigador que, desafiando el muro de silencio, nos ha revelado todo esto? Pues, según el mismo Marín, su fuente es nada menos que el libro de Salleras, que cita estudios realizados en los años setenta por la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias.

Es decir, que los efectos secundarios sí que se investigan. Son los antivacunas los que niegan y minimizan esas investigaciones. Y se olvidan de decir que la mayoría de esos efectos secundarios son extremadamente raros.

En su página 194, Marín, citando a Salleras, explica que la principal vía de contagio de la hepatitis en el tercer mundo es la transmisión madre-hijo durante el parto «a causa del estrecho contacto con las secreciones del canal del parto y, quizá, por deglución y aspiración de estas secreciones».

En efecto, la transmisión madre-hijo no se produce casi nunca durante el embarazo, porque el virus de la hepatitis no puede cruzar, en circunstancias normales, la placenta. La sangre de la madre y del hijo no se mezclan, sino que están separadas en todo momento por una membrana. Pero en el momento del parto puede haber pequeñas roturas en la membrana, y madre e hijo pueden intercambiarse unas gotas de sangre, aparte de que el recién nacido se restriega con todo su cuerpo (incluyendo ojos, nariz y boca) con la vagina de la madre.

Pero Marín no es capaz de contar una cosa tan sencilla sin intentar contagiarnos su ignorancia. Comienza poniéndolo todo en duda con un «se dice», dos líneas más abajo aumenta la tensión con un «los argumentos que se aportan presentan muchos puntos oscuros», y finalmente:

[…] pero incomprensiblemente, y en contraposición a lo anterior, se añade que «el riesgo es el mismo para los niños nacidos mediante cesárea» que no han de realizar tan angosta travesía.

Pero ¿dónde está la contraposición incomprensible? Primero, antes de muchas cesáreas se ha producido un intento de parto, ha habido fuertes contracciones y pueden haberse producido pequeñas roturas en la placenta. Segundo y más importante, para hacer una cesárea hay que cortar la barriga de la madre, y luego cortar el útero, y al hacerlo sale sangre. Los cortes se hacen lo más pequeños posible, para que la cicatrización sea más fácil, y a través de ese estrecho corte en la carne sangrante de la madre se extrae al bebé, y la sangre le entra en la nariz, en la boca, en la conjutiva ocular, y el bebé tiene el mismo riesgo de infectarse que si hubiese pasado por la vagina. No parece tan difícil de entender.

Por eso, porque la transmisión se ha producido justo en el momento del parto, se puede prevenir la infección del recién nacido administrándole la vacuna de la hepatitis y la gammaglobulina antihepatitis antes de doce horas. Es posible neutralizar el virus antes de que llegue a infectar las células del hígado. Si el bebé se hubiera infectado unos meses antes, durante el embarazo, ya sería demasiado tarde para prevenir nada.

Además, como el intercambio de sangre se ha producido en el parto, es posible prevenir también los problemas de la incompatibilidad Rh. Una persona con Rh negativo, si recibe sangre con Rh positivo, desarrolla anticuerpos anti-Rh. Cuando la madre es negativa y el feto positivo, en el primer embarazo no pasa nada, porque no hay anticuerpos. Pero en el momento del parto, con la rotura de los capilares de la placenta, pueden pasar suficientes glóbulos rojos del bebé a la sangre de la madre para provocar la formación de anticuerpos. Si más tarde, en otro embarazo, el feto vuelve a ser positivo, los anticuerpos de la madre atraviesan la placenta y destruyen sus glóbulos rojos, lo que puede llegar a causar su muerte. Si los glóbulos rojos cruzasen la placenta durante el embarazo, la madre ya estaría sensibilizada en el momento del parto y la cosa no tendría remedio. Pero como el paso de los glóbulos rojos se ha producido justo en el parto, todavía estamos a tiempo de administrar a la madre gammaglobulina antiRh (normalmente llamada «anti-D») y destruir los glóbulos rojos del feto antes de que el sistema inmunitario de la madre los encuentre y se inmunice. Así se pueden evitar problemas en un embarazo posterior.

En su página 148, Marín pasa de la ignorancia médica y biológica a la matemática, y de ahí al insulto, al calificar de «baile de cifras» las que da la OMS sobre la mortalidad por sarampión en el mundo, para luego llamar a esta organización «el rostro humanitario de las grandes corporaciones químico-farmacéuticas» (insulto que comparte Uriarte en su página 222).

Pues bien, estas son las cifras que da Marín, atribuyéndolas a la OMS (no he intentado comprobar sus fuentes):

— 1979: 3 millones de muertos por sarampión.

— 198?: 2,5 millones a principios de los ochenta.

— 1989: 1,5 millones.

— 1994: 1 millón.

¿Dónde está el baile? Yo solo veo una progresiva disminución del número de víctimas, a medida que se extendieron los programas de vacunación. Según Marín:

Esas cifras no son creíbles […] a finales de los setenta, la mortalidad por sarampión en la mayoría de los países desarrollados, incluyendo la URSS y países centroeuropeos era prácticamente inexistente […]. ¿De dónde salen entonces los más de tres millones de muertes al año?, ¿del África subsahariana y otras zonas asiáticas? […] Creemos que estos datos pueden estar inflados con la doble finalidad de justificar los programas masivos de vacunación por un lado y, por otro, de garantizar el éxito estadístico de los mismos al efectuarse una aproximación epidemiológica más ajustada a la realidad.

Nunca pensé que escribir este libro se iba a convertir en una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Para terminar de copiar el párrafo anterior he tenido que levantarme varias veces de la silla, pasear arriba y abajo como una fiera enjaulada, enjugarme las lágrimas. Está negando el sarampión en el tercer mundo, está negando el sufrimiento y la muerte de millones de niños. Y luego dicen de los efectos adversos de las vacunas… tu libro, Marín, me produce taquicardia y dificultad respiratoria; tus mentiras se me clavan en el alma como agujas envenenadas.

En los años setenta, según datos de las Naciones Unidas (http://esa.un.org/unpp/), nacían en el mundo unos 120 millones de niños al año: 20 millones en África, 74 millones en Asia, solo 6 millones en Europa. De ellos, unos 10 millones morían antes de cumplir el año; más de 2 millones en África, 6,5 millones en Asia, solo 125 000 en Europa. No he podido encontrar la cifra de muertos durante toda la infancia; más o menos habría que doblar la cifra del primer año. No, no es nada exagerado atribuir al sarampión tres de esos veinte millones de muertos. Con una incidencia cercana al 100%, y una letalidad que en el tercer mundo puede ser superior al 30%, los 94 millones de niños de África y Asia podían aportar 2 800 000 muertos.

Para comparar, hacia el año 2000 nacían en el mundo unos 133 millones de niños: 32 millones en África, 77 millones en Asia, 7 millones en Europa. La mortalidad infantil (muertos durante el primer año, por mil nacidos vivos) ha disminuido como sigue:

Y desde luego que ha habido mejoras económicas y sociales, pero también las vacunas han contribuido a ese descenso, por mucho que algunos se empeñen en negarlo.

Es muy fácil, sentados en nuestro sofá delante de nuestra televisión, cuando la muerte de un hijo se ha convertido en algo tan raro que nos da escalofríos, olvidar cuál es la situación en el resto del mundo, olvidar cuál era la situación en tiempo de nuestros bisabuelos. En su Tratado de enfermedades de los niños (1922), Feer da las siguientes cifras:

Mortalidad de los lactantes en Berlín (1900-1902)

— Hijos de oficiales, empleados e individuos pertenecientes a las clases liberales: 11%

— Hijos de individuos dedicados al comercio: 15%

— Hijos de obreros industriales instruidos: 16%

— Hijos de obreros faltos de instrucción: 18%

Los antivacunas, como hemos visto y veremos a lo largo del libro, se obstinan en mantener el mito de que las enfermedades infecciosas disminuyeron solo por la mejora del nivel de vida, y que los antibióticos y las vacunas no tienen nada que ver. Pero lo cierto es que había poca diferencia entre las clases altas y las bajas, y que en una de las capitales más prósperas de Europa, en una época de paz, uno de cada diez niños hijos de abogados, médicos o arquitectos no llegaba a cumplir un año. La mortalidad infantil en el Berlín de 1900 era más alta que en el África de 1980.

La ignorancia real o fingida de Marín alcanza niveles sublimes en su página 153, en una ráfaga de preguntas retóricas:

¿Cuál fue la razón del inicio de amplias campañas contra el sarampión, si hemos visto que se consideraba como una afección benigna?, ¿cuál fue la razón real de la introducción de la segunda dosis a finales de los ochenta?, ¿cuál es la razón real de la posterior adopción de la estrategia norteamericana?

Pero ¿quién ha considerado el sarampión como una afección benigna? ¿No te acabas de quejar de que le atribuían tres millones de muertos?

La segunda dosis se introdujo porque con la primera no era suficiente, porque los niveles de anticuerpos disminuían con el tiempo y ningún país del mundo consiguió eliminar el sarampión con una sola dosis, pero varios lo han logrado con dos dosis. Lo explican perfectamente Tulchinsky y colaboradores en su artículo de 1993, que Marín podría haber leído si se hubiera molestado en buscarlo en vez de hacer preguntas retóricas. En Finlandia, Paunio et al. encontraron que el riesgo de enfermar de sarampión (en 1988-1989) era cuatro veces mayor entre los vacunados con una sola dosis que entre los vacunados con dos dosis. Más tarde, Finlandia consiguió eliminar por completo el sarampión.

Y lo que llama «la estrategia norteamericana», el adelanto de la segunda dosis de vacuna triple vírica de los diez-doce años a los cuatro-seis, se hizo entre otras cosas para disminuir los efectos secundarios.

Davis y colaboradores compararon 8500 niños que recibieron la segunda dosis de sarampión, rubeola y paperas a los cuatro o seis años de edad con otros 18 000 que la recibieron a los diez o doce años. Los niños mayores tuvieron el doble de efectos secundarios que los pequeños. Comparando los 30 días anteriores a la vacunación con los 30 días posteriores, los niños de diez o doce años acudieron más (145%) al médico por cualquier motivo después de la vacunación, mientras que los pequeños acudieron menos (64%). La primera dosis de vacuna produce más efectos secundarios porque también produce más efectos primarios, porque el sujeto parte de un 0% de inmunidad. En los niños de cuatro años, el nivel de anticuerpos (producidos por la primera dosis) es todavía muy alto, y por tanto la reacción es muy pequeña; en los de diez años el nivel ya está muy bajo, y por tanto la reacción es más intensa, casi como si volviera a ser una primera dosis.

DAVIS, R. L., MARCUSE, E., BLACK, S., SHINEFIELD, H., GIVENS, B., SCHWALBE J., RAY, P., THOMPSON, R. S. y CHEN, R. «The Vaccine Safety Datalink Team. MMR2 immunization at 4 to 5 years and 10 to 12 years of age: a comparison of adverse clinical events after immunization in the Vaccine Safety Datalink project», Pediatrics, 1997; 100: 767-71.

FEER, E. Tratado de enfermedades de los niños, 6.ª ed. Manuel Marín, editor, Barcelona, 1922.

PAUNIO, M., PELTOLA, H., VALLE, M., DAVIDKIN, I., VIRTANEN, M. y HEINONEN, O. P. «Twice vaccinated recipients are better protected against epidemic measles than are single dose recipients of measles containing vaccine», Journal of Epidemiology & Community Health, 1999; 53: 173-8.

http://jech.bmj.com/content/53/3/173.long

TULCHINSKY, T. H., GINSBERG, G. M., ABED, Y., ÁNGELES, M. T., AKUKWE, C. y BONN, J. «Measles control in developing and developed countries: the case for a two-dose policy», Bulletin of the World Health Organization, 1993; 71: 93-103.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2393424/pdf/bullwho000350105.pdf

La ciencia no es democrática. Es decir, la verdad científica no se establece por votación, sino por datos y experimentos.

Algunos pretenden convencernos de lo contrario. Por ejemplo, esos anuncios de «ocho de cada diez dentistas recomiendan un chicle sin azúcar». El punto no es si lo recomiendan ocho dentistas o lo recomiendan ocho mil, sino si existen estudios científicos que demuestren a) que masticar chicle sin azúcar es mejor que masticar chicle con azúcar, y b) que masticar chicle sin azúcar es mejor que no masticar ningún chicle.

Cuando los estudios demuestran algo, la mayor parte de los científicos, que son gente razonable, se lo creen. Pero esa «mayoría de científicos» no es la causa, sino la consecuencia. No es «los broncodilatadores sirven para tratar el asma porque la mayoría de los médicos los recomiendan», sino «la mayoría de los médicos recomiendan broncodilatadores porque hay estudios que demuestran que son útiles para tratar el asma».

En ausencia de estudios científicos, lo que opinen la mayoría de los expertos tiene muy poco valor (aunque de momento, y hasta que existan estudios, daremos más valor a la opinión de los expertos que trabajan en el tema que a la opinión del primero que pase por la calle). Y si se hacen estudios científicos bien hechos que contradicen la opinión de los expertos, pues es que estaban equivocados y punto. Por mucho que griten, no tienen razón.

En medicina, cada vez se es más cuidadoso en explicar y argumentar cuál es el fundamento científico de cada tratamiento, método diagnóstico o actividad preventiva. Es lo que se llama «medicina basada en la evidencia». «Evidencia» es aquí una mala traducción del inglés evidence, cuya traducción correcta sería «pruebas». En español, «evidencia» es todo lo contrario del inglés evidence; una cosa es evidente cuando no necesitamos ninguna prueba para demostrarla. No creo que haya ningún estudio científico que demuestre que las personas tienen casi siempre cinco dedos en cada mano, pero me lo creo sin pedir más pruebas porque es evidente. Pero qué le vamos a hacer, esta «evidencia» mal traducida, que no es evidente sino que necesita pruebas, se ha extendido tanto en los textos médicos españoles que supongo que al final la Real Academia tendrá que conformarse y añadir una nueva acepción. El caso es que los documentos médicos serios, hoy en día, no solo hacen recomendaciones, sino que especifican cuál es el nivel de evidencia y el grado de recomendación. Los estudios clínicos se clasifican según su calidad, los estudios prospectivos aleatorios son más fiables que los de cohortes o de casos y controles; y las experiencias clínicas y los consensos de comités de expertos (no basados en estudios, sino solo en sus opiniones) son lo menos fiable.

Los antivacunas razonan justo al revés. No solo prefieren las opiniones a los estudios científicos, sino que prefieren las opiniones aisladas a las opiniones mayoritarias. Para ellos, el que ocho de cada diez dentistas digan algo no tiene ninguna importancia (¡seguro que es una conspiración!), lo que realmente les llama la atención es lo que dicen los otros dos. Y si la diferencia es más grande, si ya no son dos de cada diez, sino dos de cada diez mil, entonces la cosa está probada. Supongo que ese curioso modo de pensar se debe a que tanto Uriarte como Marín son homeópatas: llevan muchos años pensando que, cuanto más diluido está un fármaco, más potente es, y aplican el mismo principio a las opiniones. Cuanta menos gente crea una cosa, más cierta es.

Para los científicos (y para la gente en general), el paso del tiempo tiene de por sí un cierto valor confirmatorio. Entiéndame, el paso del tiempo no constituye una prueba científica, pero uno tiende a pensar: «Si desde hace tres años algunos científicos dicen A, vamos a esperar un poco, a ver si se confirma… pero si desde hace un siglo todos los científicos dicen A, y en todo este tiempo nadie ha encontrado prueba de lo contrario, es muy probable que tengan razón y A sea cierto». Los antivacunas, en cambio, razonan así: «Si hace un siglo un solo científico dijo B, y desde entonces ningún otro científico le ha creído ni ha aportado pruebas de sus afirmaciones, es evidente que B es una verdad como un templo».

En otras partes de este libro veremos ejemplos de esta forma de razonar, como la «teoría endógena» (ver pág. 302) o el autismo (ver pág. 277). Veamos ahora algunos más.

Grupo de Pediatría Basada en la Evidencia de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Niveles de evidencia y fuerza de las recomedaciones.

www.aepap.org/evidencias/nivel_evidencia.htm

Pierre Delbet (1861-1957) fue un cirujano francés, miembro de la Academia de Medicina (encontrará una biografía suya en la Wikipedia en francés). Durante la Primera Guerra Mundial utilizó el cloruro de magnesio como desinfectante para las heridas, según él con gran éxito (aunque parece que nadie más lo ha usado con posterioridad). En 1918 inventó una «vacuna mixta compuesta de estafilococos, estreptococos y bacilos piociánicos (pseudomonas)» que estuvo a la venta hasta 1930, en que se abandonó por su ineficacia (todavía nadie ha conseguido una vacuna contra esos gérmenes, y es lástima, porque producen muchísimas infecciones; pero ya ve, no es tan fácil hacer vacunas). En los años veinte puso a la venta la Delbiase, un medicamento a base de cloruro de magnesio, que todavía se vende en las farmacias francesas.

Pues bien, según explica Marín en su página 91, el doctor Neveu, discípulo de Delbet, descubrió en 1932 que la difteria se podía curar con cloruro de magnesio. En 1943, durante la epidemia de difteria, leyó una comunicación sobre el tema en la Academia de Medicina, que «se negó a publicar el contenido del informe» (¿tal vez porque no tenía ni pies ni cabeza? ¡Las revistas médicas rechazan la mayor parte de los manuscritos que reciben para publicar!). «¿Cuál fue —se pregunta Marín— la razón que impidió que miles de seres humanos recibieran un tratamiento sencillo que les podría haber salvado la vida?». Por lo visto, Delbet escribió a Neveu en una carta que su comunicación había sido rechazada porque «dando a conocer un nuevo tratamiento de la difteria, se impedirían las vacunaciones y el interés general es generalizar estas vacunas». Y Georget, el antivacunas, apuntilla: «Sin duda, no era deseable que en el país de Pasteur, Roux, Ramon, el descubrimiento de un humilde médico rural arruinase el prestigio de dos descubrimientos franceses: la sueroterapia y la vacunación antidiftérica».

Pues eso, como Delbet usó el cloruro de magnesio como desinfectante en la Primera Guerra Mundial, y desde entonces nadie más lo ha usado para tal fin ni ha demostrado que desinfecte nada, seguro que debe de ser un excelente desinfectante. Y como Neveu, en 1935, dijo haber curado la difteria con cloruro de magnesio, y nadie le creyó, y desde entonces nadie ha vuelto a repetir tales experimentos, y en PubMed no aparece ni un solo estudio científico sobre el uso del cloruro de magnesio para tratar la difteria, ni como antiséptico, es evidente que Neveu tenía razón y todos los demás se equivocan.