9

La vista desde el límite

Según la portada del dominical de The New York Times del 22 de julio de 1990, Edward O. Wilson es «El hombre hormiga». Y con razón. Ed, educado en una familia baptista de Alabama, era ya antes de llegar a la adolescencia un naturalista apasionado y nada le gustaba más que perder el tiempo en los riachuelos y el bosque. Nunca salió de esa fase de afición por los animales por la que pasan muchos niños y hoy, medio siglo después, ocupa la cátedra de ciencias Frank B. Baird, Jr., de Harvard, y es conservador de entomología del Museo de Zoología Comparada de esa universidad. Las hormigas están por todas partes en su gran oficina del cuarto piso en el moderno anexo del museo.

Una matrícula de coche de Georgia donde se lee hola hormigas cuelga en una pared. «Es de un amigo», explicó. En la puerta de la nevera hay pegada una foto gigante de una hormiga. En la mesa que ocupa el centro de la habitación, hay una escultura de bronce de una hormiga. Sobre una mesa lateral, hay un ejemplar de The Ant, un compendio de 732 páginas escrito con su colega Bert Hölldobler. Pensado como guía para todo el que quiera ser mirmecólogo, el volumen, maravillosamente ilustrado, es tan arrebatador en su prosa descriptiva, que les valió a sus autores el premio Pulitzer de 1991 (el segundo de Ed). Contra un ordenador, hay apoyada una caja que contiene el juego de ordenador SimAnt, basado en los estudios de Ed sobre la vida de las hormigas. Y luego están las hormigas de verdad, tres colonias de hormigas cortadoras de hojas sobre unas mesas a los dos lados de la habitación. Cada colonia está dividida en dos partes principales, cada una con muchos compartimientos, unidas por un arco de bambú por encima del cual las obreras llevan copos de avena (sustitutos de hojas), que serán el abono para el jardín de hongos de la colonia.

«Unas criaturas maravillosas», dijo Ed, mientras contemplábamos el movimiento constante de los individuos en una de las colonias, innumerables fragmentos de actividad fundiéndose en un propósito: la vida de la colonia. Pregunté si esas colonias procedían de la finca El Bejuco, el trozo de selva tropical costarricense de Tom Ray. «No, éstas no, pero mis colonias anteriores sí. Esas proceden de La Selva, un lugar cercano. Pero Bert y yo fuimos al terreno de Tom hace un par de años, en busca de ejemplares. Así que, si viste troncos desgarrados por los caminos, fuimos nosotros». Con su figura alta y delgada, Ed contempló la colonia en silencio durante unos instantes, absorto. «Nosotros los humanos tenemos una visión distorsionada del mundo», dijo por fin. «Cuando reflexionamos sobre la naturaleza solemos pensar en seres como nosotros, grandes vertebrados. Pero los vertebrados son rarezas en el mundo de la naturaleza, en comparación con los insectos». Y las hormigas son los reyes de los insectos o, al menos, los reyes de la selva, Un científico del Instituto Smithsoniano demostró recientemente que en la bóveda arbórea de la selva tropical las hormigas constituyen el 70 por ciento de la población total de insectos.

«Puedes pensar en las hormigas como la culminación de la evolución de los insectos en el mismo sentido en que los humanos son la culminación de la evolución de los vertebrados», continuó Ed. «Ambos han desarrollado sistemas sociales complejos, y eso ha tenido una repercusión tremenda en su éxito evolutivo. Sólo el 2 por ciento de las especies de insectos son sociales, pero representan más de la mitad de la biomasa de insectos. Y podemos medir el éxito humano a partir de nuestra creciente población y a partir del hecho de que hemos colonizado prácticamente todos los lugares del globo. En realidad, diría que nosotros tenemos demasiado éxito». Señaló, con más de un destello de triunfo mirmecológico, que las hormigas aprendieron el recurso de la sociabilidad unos buenos 100 millones de años antes de que los humanos aparecieran en escena. Un tanto a favor de las hormigas.

Al poco de iniciar mi exploración de las implicaciones biológicas de la nueva ciencia de la complejidad supe que en algún punto tendría que hablar de hormigas con Ed Wilson. Ed es hoy más famoso —y, para algunos, tiene más bien mala fama— por ser el «padre de la sociobiología», gracias al enorme libro publicado en 1975 con el simple título de Sociobiología. En él sostenía que gran parte del comportamiento, incluyendo gran parte del comportamiento humano, debía entenderse en última instancia en términos de determinación genética, una noción que algunos consideraron atrevida mientras que otros denunciaron como fascista. Ed es fascinante y convincente hablando del tema, pero esa vez había ido a verlo por las hormigas. Había dos razones, estrechamente unidas. La primera era el impacto biológico de la sociabilidad, algo que los humanos comparten con los insectos sociales, en especial, las hormigas y las termitas. Para los insectos, la sociabilidad se ha convertido en parte de su naturaleza interna, algo grabado en los genes. Para los humanos, la sociabilidad —en el nivel de complejidad observado en las colonias de insectos— ha surgido como expresión cultural de un potencial interno, una propiedad mucho más dinámica. No obstante, los puntos comunes son evidentes, y ambos están unidos por la segunda de las dos razones: el fenómeno de la emergencia. Las vidas de las hormigas individuales y los seres humanos individuales están transformadas por la pertenencia a una entidad más grande, una entidad que también contribuyen a crear.

Me estaba resultando cada vez más evidente que la emergencia es la característica central de la nueva ciencia de la complejidad. Lo habíamos visto en los modelos evolutivos de Tom Ray y Kristen Lindgren, por ejemplo, y en los modelos de sistemas coevolutivos de Stu Kauffman. Lo habíamos visto en la progresión morfológica durante el desarrollo embriológico. Lo habíamos visto en las propiedades de los ecosistemas, como la existencia de las redes tróficas y la persistencia de las comunidades, y en todo el camino hasta el control global, en Gaia. Lo habíamos visto en los diferentes niveles de complejidad dinámica de las sociedades humanas, desde las bandas hasta el Estado. Y, en el nivel de detalle en el que trabaja Ed Wilson, podíamos verlo en las vidas de los insectos sociales.

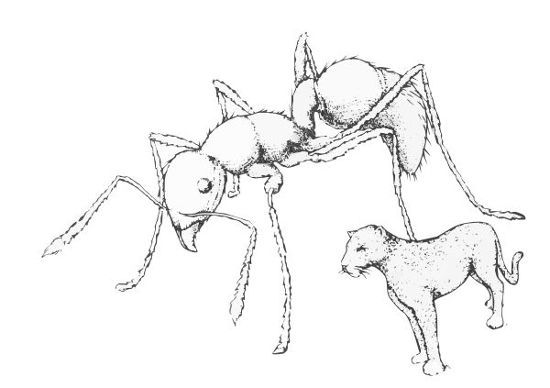

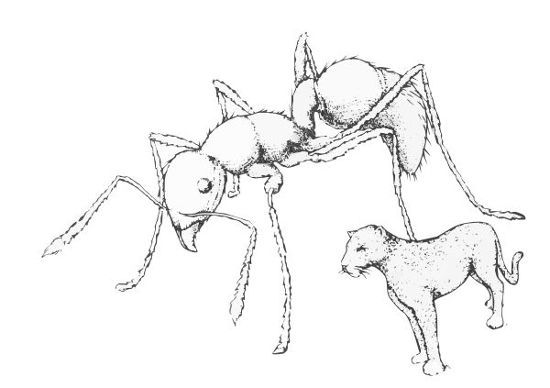

FIGURA 9.

En la selva tropical brasileña, la biomasa de hormigas es aproximadamente cuatro veces mayor que la biomasa de todos los vertebrados (mamíferos, pájaros, reptiles y anfibios) juntos, como muestran los tamaños relativos de una hormiga, Gnamptogenys pleurodon, y de un jaguar.

Cortesía de E. O. Wilson y Katherine Brown-Wing.

«Los insectos sociales empujaron a los insectos solitarios hasta una posición menor en el ecosistema», explicó Ed. «Las propiedades emergentes de la vida social son, pues, muy poderosas». ¿Hay algo cualitativamente nuevo en la sociabilidad de los insectos? «Sin duda», replicó Ed. «Para empezar, la colonia como un todo procesa más información», contestó Ed. «Un insecto social individual procesa menos información que un insecto solitario individual, pero como parte de una actividad agregada, el insecto social contribuye a un proceso de información más complejo. La colonia obra como un único organismo».

Al inicio de sus estudios, Ed se dio cuenta de la importancia de la comunicación en el funcionamiento de la colonia. Gran parte de la comunicación es de carácter químico, como Ed y otros han descubierto. En las hormigas de fuego, por ejemplo, las necesidades tróficas de la colonia son «conocidas» por el conjunto de la comunidad, porque las obreras intercambian constantemente muestras de los contenidos de sus estómagos, creando efectivamente un único estómago para toda la colonia. Las obreras que se encuentran en las primeras líneas de la búsqueda de alimentos saben, por lo tanto, lo que va a parar a las bocas de las jóvenes en lo más profundo de la colonia. «La respuesta masiva a los requisitos de la colonia puede ser más precisa de este modo que si cada obrera tuviese que valorar por sí misma las necesidades de la colonia», explicó Ed.

Uno de los ejemplos favoritos de comunicación en las colonias fue descubierto por su colega Bert Hölldobler. Las hormigas melíferas, que viven en Arizona, se alimentan de termitas cuando pueden, una fuente de alimento rica y abundante. Sin embargo, a veces las exploradoras de dos colonias separadas encuentran al mismo tiempo un termitero y hay que establecer quién tiene derecho al preciado tesoro. En lugar de una verdadera batalla, las dos colonias realizan un torneo en el que grupos de obreras de cada bando se pavonean como si fueran sobre zancos y sacuden el cuerpo al acercarse a las oponentes. La exhibición se limita a parejas o pequeños grupos de las bandas rivales, que pueden alcanzar los doscientos individuos y representan de esta manera sólo una pequeña muestra de las colonias. Rara vez se llega al recurso de los mordiscos o los chorros de ácido fórmico, que hacen de estas criaturas mortíferas máquinas de asalto. Hölldobler descubrió que típicamente vencía la colonia de hormigas con mayor número de obreras exhibiéndose, que obtenía el acceso a las termitas «con escaso derramamiento de hemolinfa», en palabras de Ed. La colonia toma una decisión, que es el resultado del comportamiento individual agregado.

«Estos ejemplos constituyen la mayor demostración de emergencia que cabría esperar», dijo Ed. «Esto te da una idea de por qué la sociabilidad tiene tanto éxito en términos evolutivos». Sabía que este éxito se había expresado muchas veces en la evolución de los insectos. «Doce veces, en linajes independientes», me informó Ed. «Puedes concebir la sociabilidad como un atractor biológico. Funciona en el caso de los insectos y de los humanos, pero no hay nada con la misma intensidad de la sociabilidad en medio». La expresión «atractor biológico» era precisamente la misma con la que Brian había descrito la generación de la forma biológica, incluyendo los órganos individuales y los organismos completos. Aquí, la expresión de Ed se aplicaba a lo que hacían los organismos, a su comportamiento colectivo. «Obviamente, con los humanos las cosas son un poco más complicadas», continuó Ed, «pero la sociabilidad en los humanos es tanto un atractor biológico como lo es en los insectos». Se aprecian diferentes niveles de complejidad en las sociedades de diferentes especies de insectos, pero no se aprecia la progresión a través de los diferentes niveles —como las humanas pueden progresar de la banda, a la tribu, a la jefatura y al Estado— dentro de las mismas especies. «La sociabilidad humana es un sistema más dinámico», observó Ed.

Había algo de lo más agradable en el hecho de pasar de la sociabilidad humana, que traté en mi primer contacto con la complejidad, a la sociabilidad de los insectos, en ésa mi última entrevista. Con ella se cerraba un ciclo intelectual, que completaba lo que sería una poderosa imagen de lo que podría significar la nueva ciencia de la complejidad en el mundo de la naturaleza. Para mí, el proceso de exploración estaba tocando a su fin.

Pero quería hablar más con Ed de su referencia a la colonia de hormigas —cualquier colonia de insectos sociales— en el sentido de que operaba como un organismo único. Cuatro décadas atrás, estaba de moda referirse a las colonias de insectos sociales como superorganismos, y no como simple analogía. Para William Morton Wheeler, el predecesor de Ed Wilson en el Museo de Harvard, una colonia de hormigas era un organismo único: exhibía una especialización de funciones, las unidades individuales eran completamente dependientes del conjunto, que a su vez era una consecuencia de su actividad colectiva, y el resultado final no se parecía a nada de lo existente en el mundo de los insectos solitarios.

«El superorganismo era una idea engañosa, estaba bien para hablar unos minutos», me dijo Ed. «Pero pronto se deshacía, al menos en los términos en los que se concebía entonces, que, francamente, eran bastante místicos. La emergencia era importante en esa época, pero estaba muy lastrada también por la mística». Pero has hablado de propiedades emergentes en tus colonias de hormigas, dije. ¿No estabas siendo místico? «No. Cuando llegué aquí en la década de 1950, me esforcé por alejarme del concepto de superorganismo e intenté basar nuestro enfoque en la obtención de detalles en un nivel inferior». ¿Lo describirías como un enfoque reduccionista? «Sí. Necesitamos comprender cómo funcionan las partes del sistema antes de poder contemplar el conjunto. Pero es el momento de volver a mirar el conjunto y, sí, creo que podemos empezar a hablar de las colonias de insectos como superorganismos, pero sin que en ello haya misticismo alguno». ¿Afirmas que el conocimiento de los detalles a escala inferior del modo en que operan las colonias no es suficiente para comprender el conjunto? «No, no digo eso. Afirmo que hay algo auténticamente emergente en el comportamiento de un sistema complejo como es una colonia de insectos, pero lo que es importante en nuestra comprensión de él también se adquiere con la mecánica del sistema».

Le expliqué que el concepto de emergencia era una parte vital de la nueva ciencia de la complejidad, de modo específico, en los sistemas complejos adaptativos, ya fuera en los reinos de la biología o de la física. También dije que eso, según veía, representa un problema porque los biólogos modernos recelan de la emergencia como concepto explicativo. «Si, muchos recelan, y por una buena razón», contestó Ed. «En sí misma, la emergencia no puede constituir una explicación si no tienes una idea de la mecánica del sistema y eso puede parecer como una llamada al misticismo». Pero, como fenómeno, afirmas que la emergencia en los sistemas biológicos es real. «Sí. No hay duda de ello».

***

Al centrarse en la emergencia como fenómeno biológicamente importante, la nueva ciencia de la complejidad ha irrumpido en un debate con una larga historia y un fuerte contenido emocional. Durante dos milenios, una división intelectual separa las visiones del mundo natural de los estudiosos, una es esencialmente platónica y la otra aristotélica. En el lado aristotélico, los mecanicistas han afirmado que los organismos vivos «no son más que máquinas» y pueden explicarse por completo por medio de las leyes de la mecánica, la física y la química. Los platónicos han aceptado que los organismos vivos obedecían esas leyes físicas, pero han insistido en que la esencia de la propia vida era algo adicional, una fuerza vital insuflada en la mera materia. Para los vitalistas, por lo tanto, muchas de las propiedades más interesantes estaban, por su propia naturaleza, más allá del análisis científico.

En las primeras décadas de este siglo habían prevalecido los mecanicistas, por dos razones. La primera, porque el descubrimiento científico había demostrado repetidas veces que las propiedades de los organismos consideradas inexplicables hasta entonces tenían en realidad explicaciones mecanicistas. Y la segunda que los mecanicistas se habían desplazado desde la posición estricta de «no son más que máquinas» a la aceptación de que los objetos vivos y no vivos eran en realidad diferentes. Las diferencias residían en la organización del material físico, de modo que los organismos poseían propiedades no compartidas por los objetos no vivos. Por lo tanto, la corriente principal de la biología se volvió esencialmente mecanicista.

Sin embargo, la victoria de los mecanicistas nunca fue completa, hubo filósofos e incluso físicos que defendieron de modo explícito alguna forma de vitalismo. Por ejemplo, en 1932, Niels Bohr, el descubridor de la estructura básica del átomo dijo lo siguiente: «El reconocimiento de la importancia esencial de las características fundamentalmente atomísticas en las funciones de los organismos vivos no es en modo alguno suficiente para la explicación total de los fenómenos biológicos». El vitalismo de Bohr, que se derivaba de su física cuántica, obtuvo cierta popularidad durante un tiempo.

Al mismo tiempo, algunos biólogos continuaron sosteniendo que las leyes de la química y la física por sí solas eran insuficientes para explicar características importantes de la vida, no por la adición de algún tipo de élan vital, sino debido a la complejidad emergente. En 1961, Conrad Waddington lo dijo así: «El vitalismo equivalía a la afirmación de que las cosas vivas no se comportan como si sólo fueran mecanismos construidos a partir de simples componentes materiales; pero esto presupone que uno sabe cuáles son los simples componentes materiales y qué clase de mecanismos pueden llegar a formar». Waddington era un emergencista, pero no un vitalista. Creía que el ensamblaje de un organismo vivo está sujeto a las leyes físicas, pero que su resultado no es derivable de las propias leyes. La nueva ciencia de la complejidad es, de muchas maneras, heredera de esta línea de razonamiento. Se trata de un nuevo emergentismo, de un tipo mucho más poderoso en potencia que cualquiera de sus predecesores.

No obstante, es probable que los partidarios de la complejidad descubran que su mensaje se recibe con mucho más recelo que cualquiera de sus predecesores, principalmente debido al enorme éxito de la biología molecular en las últimas tres décadas y, sobre todo, en la última. En la actualidad, las herramientas para manipular el material genético rayan en la fantasía de la ciencia ficción y prometen la consecución de logros aún mayores. El ADN de los organismos puede examinarse al más pequeño detalle, y comprenderse la más minúscula fracción del mensaje que encierra. O, al menos, es lo que se supone. Por lo tanto, la biología molecular moderna es lo último en cuanto al enfoque reduccionista para la comprensión de los organismos y su historia, y representa las antípodas del emergentismo.

No hace mucho tiempo asistí a un pequeño encuentro donde eminentes científicos de diferentes disciplinas ofrecieron sus puntos de vista sobre el futuro de la ciencia. Un biólogo molecular galardonado con el premio Nobel se levantó y dijo: «Con nuestra nueva capacidad para manipular y analizar el ADN, podemos empezar a comprender el proceso de la evolución». Lo decía en serio. Basta leer el mensaje de los genes y todo será revelado: ése era su punto de vista. Ninguna concesión a las complejidades del desarrollo. Ningún indicio de que la biología de las poblaciones pueda desempeñar un papel en el destino de una especie. Ninguna sugerencia de que las especies son parte de los ecosistemas, que son ellos mismos componentes de estructuras mayores, todo lo cual influye en el desarrollo de la historia evolutiva. Y, por supuesto, nada acerca de la inmanente creatividad de los sistemas dinámicos complejos. Mientras otros biólogos consideren la biología molecular como paradigma de la biología moderna —como muchos hacen—, no es probable que el fenómeno de la emergencia sea acogido como portador de una poderosa perspectiva.

¿O sí?

***

«Nos encontramos en el umbral de un cambio importante», me dijo Brian Goodwin. «El reduccionismo de la biología molecular ha sido importante y no cabe duda de que aprenderemos mucho más de él. Pero, en el entusiasmo por acumular más y más datos sobre lo que la gente considera como el nivel fundamental de los sistemas biológicos, se ha hecho caso omiso del organismo. Es el momento de cambiar». Brian, uno de los últimos discípulos de Waddington, sigue la línea de su mentor, que muchos observadores consideran una extraña mezcla de matemáticas duras y misticismo oriental. Es un biólogo teórico del mayor calibre y, sin embargo, para desasosiego de algunos de sus colegas, a menudo se desliza hasta un tono profundamente filosófico. «Rechazo el auténtico vitalismo», me dijo Brian. «Pero, tomando en serio el organismo en biología, diciendo que hay algún tipo de organización que es distintiva de lo vivo, podemos acercamos a una mejor apreciación de la cualidad del organismo».

¿Qué quieres decir con «cualidad»?, pregunté. Parece un poco confuso, no demasiado científico. «Estoy hablando del organismo como la causa y el efecto de sí mismo, su propio orden y su propia organización intrínsecos» contestó Brian. «La selección natural no es la causa de los organismos. Los genes no causan los organismos. No hay causas de organismos. Los organismos son agentes autocausales». Eso sí que suena místico, dije. «No si piensas en términos de los rasgos emergentes de la autoorganización y los procesos de desarrollo de los que hemos hablado antes. No si concibes los organismos como resultado de un atractor biológico, tu remolino en el mar de un sistema dinámico complejo. Cuando empiezas a pensar así, comienzas a acercarte a lo que quiero decir con cualidad».

Sigue teniendo un matiz de vitalismo, afirmé. «No niego que haya una sensación de misterio en la vida», dijo Brian. «Siempre lo habrá. Pero tienes que deshacerte de la idea de que hay algo añadido desde fuera que es responsable de la vida. Ése es el viejo vitalismo. No se añade nada desde fuera, todo proviene de dentro, del propio organismo, el atractor biológico. En mi clase de vitalismo, no hay lugar para ningún “algo” externo que sea la causa de todo». ¿Describirías esta visión como holística? «Sí. A la gente no le gusta la palabra, porque suena demasiado a vitalismo de viejo cuño. Pero es difícil deshacerse de ella. Lo he intentado con “integrado” e “integral”, pero siempre vuelvo al holismo. A mí me funciona».

***

Había hablado con William Provine sobre la nueva ciencia de la complejidad, con su énfasis en la emergencia y su posible papel como precursora de un nuevo impulso hacia una visión holística de la naturaleza. Will, historiador de la ciencia en la Universidad de Cornell, fue rápido en sus críticas. «Los emergencistas pueden afirmar ser verdaderos materialistas y, al mismo tiempo, decir lo que más deseaban los vitalistas», me dijo. «A saber, que las irreductibles y encantadoras propiedades de la evolución se hacen cada vez más elevadas, cada vez más complejas». Pero, dije, la gente de Santa Fe habla de autoorganización en los sistemas complejos, de la emergencia de pautas en modelos evolutivos que imitan las pautas de la naturaleza. Sugieren que los organismos vivos, en tanto sistemas dinámicos complejos, están movidos por las mismas pautas. Están diciendo que hay una profunda teoría para el orden que vemos en la naturaleza.

Will siguió sin impresionarse. «Veo gente intentando establecer conexiones entre las pautas en los mundos bióticos y abióticos, y a mí eso solo no me convence», dijo. «Que me digan qué mecanismo produce esas pautas, entonces quizá me interese». Para él lo principal, como historiador, es que la gente de Santa Fe, como nuevos emergencistas, está siguiendo un camino trillado. «Cada nuevo grupo de emergencistas afirma ser más mecanicista que el anterior», dijo Will. «Está en una larga tradición de una búsqueda de propósito en la vida, una búsqueda de significado de la vida. Teilhard de Chardin lo hizo a su modo. Dobzhansky lo hizo a su modo. Waddington lo hizo a su modo. Y la gente de Santa Fe lo está haciendo al suyo. En esa línea de razonamiento, pronto llegas al libre albedrío y el determinismo».

¿Es eso lo que estás haciendo?, pregunté a Brian. ¿Estás buscando el significado de la vida, como afirma Will Provine? «Tiene razón en que la gente que está estudiando los sistemas complejos está redescubriendo las propiedades que los vitalistas intuyeron», dijo Brian. «Hay una especie de convergencia. Pero, no, vemos cosas diferentes. Los vitalistas veían una fuerza exterior dirigiendo la vida mientras nosotros vemos principios internos y autoorganizativos. Así que no, no estamos buscando el significado de la vida, más bien el significado en la vida, la generación de patrones, la generación de orden, la cualidad del organismo».

Cuando le hice la misma pregunta a Stu Kauffman, se mostró categórico: «No, no estoy buscando el sentido de la vida. Estoy buscando una teoría profunda del orden en la vida a lo largo de todo el espectro, desde el propio origen de la vida, a través de la dinámica de la evolución y los ecosistemas, a través de la complejidad en la sociedad humana y, sí, en una escala global, la de Gaia. Creo que la ciencia de la complejidad nos acercará a esa comprensión». ¿No puede verse eso como un deseo de algo más que una explicación de la forma y el orden biológicos; más un deseo de que haya alguna clase de propósito en la vida? Al fin y al cabo, las discusiones sobre la conciencia terminan a menudo con un deseo de algo más, un deseo de algo profundo e inexplicable, y eso parece ser una característica humana. «Quizá suene a eso, pero el lenguaje hace trampas. Como dice Brian, y creo que tiene razón, el darwinismo puro nos deja sin una explicación de la generación de la forma biológica. Desde el punto de vista darwinista, los organismos son sólo productos remendados de la mutación aleatoria y la selección natural, respondiendo estúpidamente a la adaptación primero en una dirección y luego en otra. Lo encuentro profundamente insatisfactorio, y no creo que sea porque quiera que haya algún propósito en la evolución».

Me has contado muchas veces que desde el principio de tu carrera estabas convencido de que tiene que haber algo profundo en la fuente del orden en la naturaleza, dije. Querías encontrar la fuente de la autoorganización y lo has hecho, con tus redes booleanas aleatorias. Y la ciencia de la complejidad proclama que es cierto de modo bastante general en el mundo. Y, sin embargo, nadie puede decir todavía cómo emerge el orden, sólo que parece hacerlo en tus sistemas informáticos. ¿Verdad que aún hay que dar un salto fideísta para que todo esto se aplique al mundo real? «¿Crees que en lo más profundo estoy buscando una fuente de orden en la naturaleza como consuelo psíquico, la tranquilizadora mano de Dios en los controles de la vida?», respondió Stu. «Todos nos hemos formado en el conocimiento de la segunda ley de la termodinámica, que afirma que los sistemas tienden al desorden. La segunda ley es buena hasta donde llega, pero resulta inadecuada como descripción de todos los sistemas: algunos sistemas tienden hacia el orden, no hacia el desorden, y ése es uno de los grandes descubrimientos de la ciencia de la complejidad. Así que no, no creo que Dios tenga las manos en los controles de la vida. Te diré por qué hay gente que piensa eso.

»Tiene que ver con la diferente manera en que físicos y biólogos vemos el mundo. Los físicos se sienten muy cómodos con la noción de autoorganización. La ven en todas partes. Piensa en las formas maravillosamente complejas de un copo de nieve, el orden que literalmente cristaliza a partir del caos. Pero los biólogos vemos la autoorganización con profundo recelo, y no es difícil adivinar por qué. La revolución darwinista consistió en la eliminación de explicaciones de apariencia mística del orden biológico». ¿El relojero de William Paley?, insinué. «Eso es», dijo Stu. «La teología natural de Paley explicaba la forma biológica como la obra de la mano de Dios. Llegó Darwin y dijo: no, la forma biológica es consecuencia de la selección natural. Los biólogos modernos tienden a considerar cualquier sugerencia de autoorganización como un retroceso hacia Paley, y se resisten».

¿Os gustaría reformular la teoría darwinista para incluir la autoorganización? «Así es», dijo Stu. «No tenemos una teoría en química, física, biología u otros ámbitos que una la autoorganización y la selección. Hacer eso, como creo que debemos hacer, aporta una nueva visión de la vida». ¿Y extiende la autoorganización desde el reino de la física, donde es aceptada, a la biología, donde todavía se considera como mística en el mejor de los casos y herética en el peor? «Sí, y nos acerca a una física de la biología. Como dice Brian, la ciencia de la complejidad hará más inteligible el orden biológico».

***

Llegado a ese punto de mi exploración de la complejidad, debo admitirlo, me había convertido es un entusiasta, aunque no lo bastante para satisfacer la pasión proselitista de Stu Kauffman. «Pero ¿no vas a proclamar en tu libro que estamos en el umbral de una revolución?», me preguntó con incredulidad cuando un día le expliqué mi postura. Quizá tú creas que la revolución está aquí, pero yo no estoy seguro. Si todo lo que dices de la complejidad es correcto, sí que estamos al borde de la revolución. Pero no puedes decir que todo es correcto, ¿verdad? «No, no puedo», admitió, «pero hay una gran cantidad de ciencia de lo más rigurosa que se deriva de todo esto. Y», añadió, «tengo la fortísima intuición de que resultará ser correcto. La intuición es muy importante en ciencia».

Mi cautela procedía de varias fuentes. De modo instintivo, respondo de forma positiva al fenómeno de las estructuras emergentes de los sistemas complejos, da la impresión de que es correcto. No obstante, me pongo nervioso cuando no puedo ver exactamente cómo se ensambla el orden. Cuando Stuart Pimm me dijo: «Desconfío de las propiedades emergentes que no puedo comprender», eso me tocó una fibra sensible. Quizá Stuart y yo somos demasiado cautos. Will Provine siente a todas luces lo mismo y aun con más fuerza. Mostradnos el funcionamiento de la máquina y nos convertiremos en creyentes, parecemos estar diciendo.

También me encontré con algunas valoraciones completamente negativas de la empresa del Instituto de Santa Fe. Por ejemplo, el ecólogo de la Universidad de Oxford Robert May me dijo que lo que el instituto hace es «matemáticamente interesante pero biológicamente trivial». Los modelos informáticos están demasiado alejados de la biología real para su gusto y son irremediablemente simplistas. «Bueno, no se podía esperar otra cosa de Bob», oí como refutación en Santa Fe. Bob tiene fama tanto por su brillantez como por su arrogancia. «No creo que Bob sepa de verdad lo que hacemos aquí», me dijo Stu. «Si lo supiera, creo que vería las cosas de modo diferente».

Bob admitió que el instituto estaba repleto de talento y luego añadió que donde mejor lo mostraban era en la hipérbole. Jack Cowan, el matemático de la Universidad de Chicago que le facilitó a Stu Kauffman su primer puesto docente en 1969, estaba de acuerdo. «No me mal interpretes», dijo, «en el instituto hay una gran cantidad de trabajo bien hecho, pero a veces salgo de allí preguntándome adonde conducen algunas cosas». Jack, miembro de la junta científica del instituto, tiene una larga experiencia en investigación sobre sistemas dinámicos complejos. «Ha habido episodios de enorme progreso en la comprensión de los sistemas complejos, pero también episodios de enorme desengaño», me dijo. «¿Te acuerdas de la teoría de las catástrofes?».

A finales de la década de los sesenta, el matemático francés René Thom desarrolló lo que se consideró, y aún se considera, una brillante y poderosa teoría para describir la dinámica de ciertos sistemas no lineales. Concretamente, la teoría parece ser capaz de predecir cómo los sistemas podrían cambiar catastróficamente de un estado a otro, de ahí su nombre. «No hay en absoluto nada equivocado en la teoría de las catástrofes», explicó Jack, «salvo que algunos de sus partidarios, incluyendo el propio Thom, proclamaron que era una ley prácticamente universal que lo explicaba todo, desde el desarrollo embriológico a la revolución social. A Waddington le gustó porque pensaba que ayudaría a iluminar el desarrollo embrionario».

Me suena familiar, dije, pensando en las afirmaciones hechas en nombre de la complejidad. «¿Verdad?», replicó Jack. «Quizás encierre algunas verdades universales la teoría de la complejidad, pero el modelo todavía tiene que formularse pensando en la física y la biología para que funcione de modo adecuado. Y eso es lo que nos falta por ahora». ¿Estás diciendo que la complejidad está condenada al mismo destino que la teoría de las catástrofes, que sólo tendrá interés para una pequeña fracción de la comunidad matemática, sin que tenga la amplia relevancia proclamada? «No», replicó Jack con cautela. «Estoy diciendo que la teoría de la complejidad parece prometedora, que puede que ofrezca todo lo que sus entusiastas proclaman, pero sencillamente no lo sabemos. Es difícil de precisar». Con «difícil de precisar» Jack quería decir que todavía tiene que discernirse plenamente la mecánica de los diferentes sistemas —desde los autómatas celulares al desarrollo embrionario, los ecosistemas, las sociedades complejas, Gaia— y, cuando eso ocurra, se planteará cuánto tienen en común.

¿Qué hay de la aleccionadora experiencia de la teoría de las catástrofes?, pregunté a Stu Kauffman. «Es una hermosa teoría», contestó, «y funciona a la perfección para describir flujos en superficies de potencial. Pero la mayoría de las cosas en la naturaleza no son flujos en superficies de potencial». ¿Qué te hace pensar que la teoría de la complejidad pueda aplicarse de forma más general?, pregunté. «Sabemos que la mayor parte de la naturaleza está compuesta de sistemas complejos no lineales, ¿verdad? Y sabemos que algunos de esos sistemas, aun cuando pueden ser descritos con ecuaciones simples, divergen de forma espectacular». ¿Quieres decir que se vuelven caóticos? «Sí, ésa es la teoría del caos, sólo una parte de la teoría de los sistemas complejos. Otra parte, probablemente mucho más grande, describe los sistemas que no divergen, sino que producen un flujo convergente, producen estructura. Esto se aplica a nuestros modelos evolutivos informáticos y a los sistemas biológicos. Es cierto que no sabemos cómo se produce exactamente la estructura, pero sabemos que se produce, y en una amplia gama de sistemas». En otras palabras, ¿podéis afirmar ya que la teoría de los sistemas complejos adaptativos —lo que he estado llamando complejidad— es aplicable de modo general? «Sí, podemos; lo hemos demostrado». ¿Aplicable de un modo más general de lo que resultó ser la teoría de las catástrofes? «No me cabe la menor duda al respecto».

***

El lenguaje, como dijo Stu, hace trampas, a veces revela ideas sobre aquello de lo que se habla y a veces sobre la mente del hablante. Había advertido muchas veces, al hablar de la dinámica de los sistemas complejos, que la gente utilizaba el lenguaje del propósito, del comportamiento que busca un objetivo. «Un sistema en coevolución se sitúa en el límite del caos», por ejemplo. Y el límite del caos es «un lugar preferido», porque «es donde se maximiza el procesamiento de información» o porque «el sistema optimiza ahí la eficacia biológica sostenida». Incluso la expresión «orden a partir del caos» posee cierta cualidad mágica. Me pregunté si Will Provine había estado en lo justo al afirmar que la gente del Instituto de Santa Fe estaba buscando en realidad el sentido de la vida y que la clave del motivo subyacente quedaba revelada por su lenguaje. O si la dinámica de los sistemas complejos adaptativos era tan poderosa, tan inmanentemente creativa, que hacía difícil evitar el lenguaje teleológico.

«Tienes razón al decir que a veces hablamos así, como si fuéramos vitalistas o algo parecido», concedió Chris Langton. «Pero creo que eso dice más de la naturaleza de los sistemas con los que trabajamos que de cualquier motivo oculto que podamos tener». Estuvimos de acuerdo en que la imagen del límite del caos, con su escalofrío de lo desconocido, era de lo más poderosa. «A veces me recuerda cuando estaba aprendiendo submarinismo en Puerto Rico», dijo Chris. En esa época, a principios de la década de 1970, Chris trabajaba en una colonia de primates en Puerto Rico, tras dejar el Hospital General de Massachusetts en Boston y antes de embarcarse en su aventura con la vida artificial. Tenía mucho tiempo para la exploración.

«Al principio nadábamos en aguas cristalinas y pensábamos: eh, estamos en aguas profundas, somos submarinistas de verdad. Entonces un día el monitor nos llevó al límite de la plataforma continental, a más o menos una milla de Puerto Rico. Al acercamos vimos el azul claro transformarse, de pronto, en azul oscuro, una drástica línea divisoria. Estábamos a unos veinte metros de profundidad; nadamos hasta el límite de la plataforma y nos asomamos. La pendiente, de unos ochenta grados, se hundía rebosante de vida, hasta desaparecer en la oscuridad. La imagen ha permanecido: la vida floreciendo en el límite del caos. He pensado en ella muchas veces, una especie de icono de la creatividad en el límite del caos».

La imagen de Chris era realmente poderosa. Y resulta ser algo más que simple iconografía, porque hay buenas pruebas de que la evolución es particularmente innovadora en semejantes aguas, en equilibrio entre el caos de las zonas cercanas a la costa y la frígida estabilidad del océano profundo. Ahí, en cualquier caso, el abstracto límite del caos y el límite físico se funden en uno solo, creativo como imagen y como realidad.

Bob May había descrito gran parte de los intentos del Instituto de Santa Fe en la confección de modelos como «biológicamente triviales». Pero si el concepto del límite del caos puede trasladarse en efecto de los modelos informáticos al mundo real, de lo que están firmemente convencidos Stu Kauffman, Chris Langton y otros, entonces no tendrá nada de trivial. Los sistemas coevolutivos de Stu se colocan solos en el límite del caos, y también los modelos ecológicos de Stuart Pimm y Jim Drake. Nadie puede afirmar todavía si los ecosistemas individuales hacen lo mismo, pero los datos de las extinciones en masa sugieren al menos que, globalmente, lo hacen. «Es un atractivo mensaje de una poderosa dinámica intrínseca», dijo Chris. «Los sistemas en equilibrio en el límite del caos alcanzan un control exquisito, y creo que es algo que se puede trasladar hasta Gaia».

Es cierto que, por ejemplo, las comunidades ecológicas se desplazan hacia el límite del caos, donde emergen propiedades nuevas (como las redes tróficas y la capacidad de una comunidad establecida desde hace tiempo para resistir la invasión de una especie extraña), así que parece legítimo hablar de semejantes comunidades como sistemas reales. Puede ser incluso legítimo pensar que se comportan y evolucionan como un todo, de forma análoga al concepto de superorganismo del que Ed Wilson hablaba en relación con las colonias de insectos sociales. Las comunidades en coevolución actúan en concierto como resultado de la dinámica del sistema; lo hacen como resultado del comportamiento de los individuos de la comunidad que, de forma miope, optimizan sus objetivos, y no de un acuerdo colectivo hacia una meta común; y las comunidades llegan a conocer de verdad su mundo de un modo que era bastante impredecible antes de que la ciencia de la complejidad empezara a iluminarlo. En caso de ser cierta.

«Tiene que ser cierta», dijo Cris. «Puedes verlo claramente en nuestros modelos informáticos y también da la impresión de ser verdad en los sistemas biológicos. Así que, en efecto, esta sensación de sistemas coevolutivos que responden a la dinámica interna de formas que no se podían predecir nos proporciona una visión muy diferente del mundo». Me estaba invadiendo la sensación de que los sistemas biológicos, desde el nivel más bajo al más alto de la jerarquía, se comportan como superorganismos, siendo Gaia el último. Una sensación común de la dinámica de la vida —de los sistemas vivos— palpita a través de todos los niveles. Reconocí el peligro de esta línea de pensamiento y podía ver lo peligrosamente cerca del misticismo que me estaba deslizando. «Ya ves por qué utilizamos el lenguaje como lo hacemos», dijo Chris.

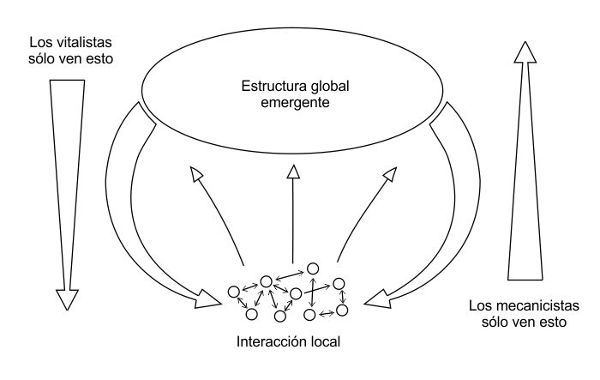

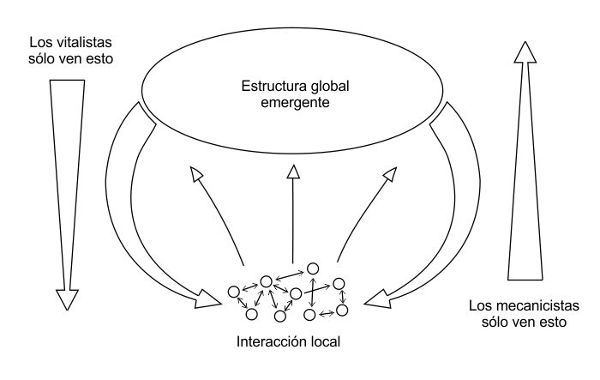

Estábamos sentados en una mesa redonda en la cocina de Chris y él encontró más papel para dibujar. «Veo en todo esto un hermoso acercamiento entre el mecanicismo y el vitalismo», explicó Chris mientras empezaba a dibujar. Una vez más, adquirió forma en el papel la imagen de la estructura emergente a partir de la interacción de entidades en un sistema complejo. Las flechas que ascendían desde la interacción inferior y local hasta llegar a la nube superior, llamada «propiedad global emergente»; y las flechas que descendían a derecha e izquierda desde la nube hacia las entidades interaccionantes de abajo, indicando un flujo de influencia en su comportamiento.

«Si eres un mecanicista estricto, todo lo que ves son las flechas ascendentes, mostrando que la interacción local causa alguna propiedad global, como la vida o un ecosistema estable», explicó Chris. «Si eres un vitalista estricto, todo lo que ves son las flechas descendentes, indicando algún tipo de propiedad global mística que determina el comportamiento de las entidades del sistema. El mecanicismo se mueve de abajo hacia arriba, y el vitalismo va de arriba hacia abajo», dijo haciendo más trazos. «Lo que la ciencia de la complejidad proporciona es la idea de que ambas direcciones son importantes, unidas por un estrecho e interminable bucle retroactivo. El sistema en su conjunto presenta una pauta dinámica, a lo largo de la cual se disipa la energía. Los vitalistas quedarán desilusionados si esperan que esta clase de pauta apoye su postura, porque, si se elimina la energía, se colapsa todo. Nada externo mueve el sistema; la dinámica procede de su propio interior».

Estaba presenciando una fusión de los mundos platónico y aristotélico. ¿No hay, pues, fuerza vital?, pregunté. «No hay fuerza vital», dijo Chris. Pero hay algo más que el producto de las leyes mecánicas fundamentales del mundo. «La vieja visión del mundo de la naturaleza era que giraba alrededor de los equilibrios simples. La ciencia de la complejidad afirma que eso no es cierto. Los sistemas biológicos son dinámicos, no se predicen con facilidad y son creativos de muchas maneras. Has hablado con Stuart Pimm; ya lo sabes». ¿Has dicho que la ciencia de la complejidad permite ver el mundo como creativo? «Sí. En la vieja visión del mundo en equilibrio, las ideas referentes al cambio estaban dominadas por la fórmula de la acción-reacción. Era un mundo de engranajes, predecible en última instancia de modo tedioso. En esa clase de mundo, no podía haber avalanchas de extinción y especiación de todas las magnitudes provocadas por la misma magnitud del cambio medioambiental, por ejemplo, como vemos en los modelos dinámicos complejos».

FIGURA 10.

Según Chris Langton, los mecanicistas y los vitalistas ven el mundo de maneras opuestas.

Pero los biólogos han hablado de la naturaleza como algo increíblemente complejo, apenas predecible, protesté. «Es cierto y eso encierra una paradoja», empezó Chris. Explicó que, sí, se ha considerado la naturaleza como extremadamente complicada y difícil de penetrar. La presunción era que esa complejidad debía ser el resultado de causas complejas: la fórmula de la acción-reacción. «La ciencia de la complejidad nos enseña que la complejidad que vemos en el mundo es el resultado de la simplicidad subyacente», dijo Chris, «y eso significa dos cosas. La primera, que puedes concebir como creativos los sistemas simples subyacentes a todo, tal como he mencionado. Y, la segunda, dado que los sistemas simples generan pautas complejas, que se puede tener una verdadera oportunidad de comprender esas pautas. Tenemos la posibilidad de descubrir modelos simples que expliquen la creatividad que vemos. Los físicos comprenden esa clase de razonamiento, pero la mayoría de los biólogos creen que los modelos simples no pueden abarcar la complejidad que existe ahí fuera. Ahora sabemos que sí pueden hacerlo. Podemos demostrar la emergencia de la complejidad en los modelos informáticos y estamos empezando a comprender cómo se aplicarán en la naturaleza».

¿En qué medida se aplicarán en la naturaleza?, pregunté. Chris pensó un instante. «No veo por qué no podría incluir todo el espectro, desde el desarrollo embrionario, la evolución, la dinámica de los ecosistemas, las sociedades complejas, hasta Gaia: todas las cosas de las que hemos estado hablando durante más o menos el último año». ¿Así que estamos considerando una Teoría de Todo? «No estoy seguro de que se pueda decir que es una teoría de todo», dijo con cautela. «Creo que lo que tenemos es una idea de la dinámica que subyace a todo. Puede haber diferentes clases de sistemas en su interior, lo que se llama clases de universalidad diferentes». En otras palabras, la dinámica global de todos los sistemas —desde los autómatas celulares hasta Gaia— puede ser común de un modo general, pero puede haber subgrupos de sistemas, las clases de universalidad, que también comparten dinámicas detalladas. Así que, en principio, ¿podría haber una descripción matemática general para todos los sistemas complejos adaptativos, con descripciones más detalladas para cada clase de universalidad?, pregunté. «Sí, podría ser». Eso es casi una teoría de todo. «Casi». Y, luego, con una risa conspiradora: «Quién sabe; a lo mejor algún día será así».

***

La noción de emergencia, tan antitética a gran parte de la biología moderna, es el principal mensaje de la ciencia de la complejidad y su papel en el esclarecimiento de las pautas de la naturaleza. Emergencia de la dinámica autoorganizadora que, de ser cierta, obligará a una reformulación de la teoría darwinista. Emergencia de una creatividad en la dinámica de los sistemas complejos de la naturaleza que, de ser cierta, obligará a una revaloración del modo en que surge la complejidad. Emergencia del control dentro de los ecosistemas que, de ser cierta, implica la existencia de una «mano invisible» que aporta estabilidad desde el nivel más bajo al más elevado de la jerarquía ecológica y culmina en la propia Gaia. Y emergencia de un impulso inexorable hacia una complejidad cada vez mayor y hacia un procesamiento cada vez mayor de la información en la naturaleza que, de ser cierta, sugiere la evolución de una inteligencia lo suficientemente poderosa como para contemplarlo todo como inevitable. La vida, a todos los niveles, no es una maldita cosa detrás de otra, sino el resultado de una dinámica interna, fundamental y común. En caso de que eso sea cierto.

Pregunté a Norman Packard cómo quedaría alterada nuestra visión del mundo por esas implicaciones de la nueva ciencia de la complejidad, en caso de que fuera cierta. Lo pensó unos instantes y luego, con una sucinta frase, atrapó el mensaje en su forma más atractiva:

«Veríamos el mundo con más unidad».

***

Nos quedamos inmóviles un rato, Patty Crown, Chip Wills, Jeff Dean y yo, sentados en medio de los restos parcialmente excavados de Pueblo Alto. Estábamos mirando hacia el sur, hacia el cañón del Chaco, oculto por una elevación del suelo, y hacia el desfiladero Sur, que separa mesa Oeste de mesa Sur. El sol estaba en su cénit otoñal, y una brisa constante soplaba entre las desperdigadas artemisas y silbaba por las minúsculas y abiertas habitaciones que teníamos a nuestras espaldas. Pueblo Alto fue una de las últimas Casas Grandes en construirse, ¿verdad, Jeff?, pregunté. «Es difícil obtener buenas fechas», contestó, «pero, sí, fue tardía». La parte principal de la estructura tiene unos 120 metros en dirección este-oeste, con extensiones norte-sur de unos 50 metros en los extremos, formando un rectángulo incompleto. Cada uno de los tres lados del rectángulo tiene varias habitaciones de profundidad, como en todas las Casas Grandes chaqueñas, con algunas grandes kivas incorporadas aquí y allá. «El último edificio se hizo quizá en 1130, 1140», dijo Jeff, moviendo el brazo para mostrar cómo se había completado el rectángulo, pero con una pared meridional en forma de arco, formando así una gran plaza.

La edificación en Pueblo Alto no fue una actividad aislada en las Casas Grandes del cañón del Chaco. Si no exactamente un frenesí constructor, sin duda un nuevo compromiso edificador floreció en el periodo cercano a 1150, y las obras en Pueblo Alto fueron parte de él. Para un ojo inexperto, eso podría constituir un signo de vitalidad de la comunidad. Pero para el arqueólogo experimentado en la dinámica de las sociedades complejas puede presagiar algo más siniestro: el inminente hundimiento. Joseph Tainter, un arqueólogo al que todos habíamos conocido el año anterior en el congreso del Instituto de Santa Fe, ha identificado varias características reveladoras del colapso de las sociedades complejas. Una de ellas es una actividad colectiva, a menudo acompañada de construcción, justo antes del colapso, como si la sociedad intentara desesperadamente contrarrestar los crecientes signos de alguna clase de tensión. Tainter detecta el fenómeno en las etapas terminales de sociedades tan diferentes como el Imperio romano, la civilización maya y en el Chaco.

¿Te parece que es así?, pregunté a Jeff. «Diría que es una pauta común en todo el Sudoeste», respondió. «A menudo se ve un agregado de comunidades, una gran cantidad de actividad nueva, justo antes del colapso». En nuestro grupo de debate en el congreso del Instituto de Santa Fe, habíamos hablado sobre algunas de las pautas de la historia de las sociedades complejas, la trayectoria de la evolución, a través de la banda, la tribu, la jefatura y, por último, el Estado. Al tiempo que reconocían que semejantes términos debían utilizarse de un modo laxo, los arqueólogos estuvieron de acuerdo en que las transiciones entre esos diferentes niveles de organización —niveles crecientes de complejidad— ocurrieron con rapidez. Eran puntuaciones en la historia de las sociedades, rápidas transiciones como las que también se ven en los sistemas biológicos y los sistemas físicos, donde se conocen como transiciones de fase.

El reconocimiento de pautas dinámicas comunes en los reinos de la física, la biología y la sociedad había sido importante a la hora de impulsar mi exploración de las grandes implicaciones de la nueva ciencia de la complejidad. Les hablé a Jeff, Patty y Chip de otra pauta de comportamiento que era común en la evolución de las sociedades complejas, que había aprendido del arqueólogo de la Universidad de Michigan Henry Wright. Henry Wright me había dicho que la fase preestatal —la jefatura— puede ser estable durante largos periodos de tiempo. Pero la transición hasta el nivel de organización estatal iba siempre precedida de un minicolapso. Era como si la estabilidad de la fase preestatal tuviera que ser perturbada antes de que pudiera conseguirse una mayor complejidad, un proceso que entonces ocurría muy rápidamente.

«Estaba pensando en eso el otro día», dijo Jeff. «Pensaba en cómo una comunidad llega a un estado de equilibrio, cuando los niveles de población, los recursos y la organización institucional alcanzan alguna especie de dinámica estable. Y se puede imaginar que sigue así hasta que pasa algo y lo perturba. A veces se obtiene un aumento de la complejidad, hasta la formación del Estado; otras, se colapsa hasta un nivel inferior». Como en Chaco, dije, viniéndose abajo. «Sí. Pero, quién sabe, si las condiciones hubieran sido diferentes —las posibilidades de recursos, las posibilidades de transporte, ese tipo de cosas—, Chaco se podría haber convertido en un Estado en vez de derrumbarse».

El fenómeno del colapso cultural capta nuestra atención, aviva nuestras emociones. Es, como dice Jo Tainter, un recordatorio de la fragilidad de la civilización. Nos preguntamos: ¿qué causa esas catástrofes? Y, ¿puede suceder otra vez? La historia de la civilización, ese breve episodio de cinco mil años en los cientos de miles de existencia del Homo sapiens, es claro: los Estados surgen y luego se desploman, como si marcharan al son de una dinámica inexorable. Las razones inmediatas del colapso pueden ser en cada caso muy diferentes, como el agotamiento de los recursos o el conflicto militar, pero la pauta general se mantiene en pie.

La comunidad del cañón del Chaco se vino abajo entre 1150 y 1200 por razones todavía oscuras. «Hubo una gran sequía entre 1130 y 1180», dijo Jeff, «y, al mismo tiempo, la capa freática descendió por otras razones. La agricultura de verano debió de haber sido dura, de eso no hay duda». Los anasazi habían sobrevivido a sequías antes; ninguna tan intensa como ésa, es cierto. Quizá la comunidad había alcanzado un punto en su trayectoria de evolución económica que la hacía más vulnerable a ese tipo de tensión, dije. «Quizá», reconoció Patty. «Pero quizá la perturbación ocurrió en otra parte, fue el resultado de que otros pueblos modificaran lo que estaban haciendo. Eso quizá alteró el relieve adaptativo de los chaqueños, e hizo que su estrategia tuviera menos éxito». La imagen de Patty estaba inspirada en el modelo de Stu Kauffman de relieves adaptativos emparejados. «Es el tipo de cosa que a los arqueólogos nos cuesta pensar, pero tenemos que intentarlo».

A menudo es tentador pensar que los Estados existen y operan en la historia de modo aislado, que atraen nuestra atención como nítidas señales entre el ruido arqueológico. Pero es una ilusión, y el sistema del Chaco nos ayuda a evitarla. El cañón del Chaco, con su extraordinaria red viaria a lo largo de miles de kilómetros cuadrados de territorio, se contempla como una comunidad central de Casas Grandes, como una araña en el centro de una red de influencia que abarca cientos de poblaciones más pequeñas. Una de ellas es Mesa Verde, ciento treinta kilómetros al norte del cañón. Y cuando el cañón del Chaco, por alguna razón, se vino abajo, Mesa Verde pasó a ser el centro de influencia, aunque a una escala más pequeña.

«Debió de haber muchos contactos entre el cañón del Chaco y Mesa Verde antes de 1150», dijo Chip. «Se puede ver por la semejanza de estilos en la cerámica y la arquitectura. Y, cuando el Chaco perdió la influencia que había llegado a tener, el centro de poder se desplazó hacia el norte, a Mesa Verde». Tan espectaculares en términos arquitectónicos como el cañón del Chaco, las poblaciones de Mesa Verde diferían en que solían construirse en la pared de abruptos precipicios, el mayor de los cuales es el Palacio. «Durante casi un siglo, la comunidad de Mesa Verde prosperó, como había hecho Chaco», dijo Chip. «Y luego también se vino abajo. De modo que tenemos prácticamente una repetición de lo que sucedió en Chaco». ¿La misma clase de dinámica?, pregunté. «Lo bastante similar como para pensar que tenemos delante la misma clase de procesos fundamentales». La historia se repite, pensé, y por una buena razón. «Es mejor que nos pongamos en marcha», dijo Chip.

Desandamos nuestros pasos hacia el cañón, siguiendo en algunos lugares la antigua carretera anasazi. Ante nosotros, de horizonte a horizonte, se extendía la esfera de influencia de la antigua comunidad del cañón del Chaco; pensé en la repetida pauta del auge y la caída de los Estados a lo largo de la historia. Eso ocurrió en octubre de 1991, sólo unos pocos meses después del fallido golpe de Estado en la Unión Soviética y justo antes del colapso de la en otro tiempo gran potencia. George Bush había proclamado que los acontecimientos en Europa oriental, entre los que se incluiría la desintegración de la Unión Soviética, darían lugar a «un nuevo orden mundial». Recordé una conversación con Chris Langton en la que, animado como siempre, sacó una copia de los resultados de un modelo informático de evolución. «Mira», dijo. «Aquí tienes estas dos especies coexistiendo durante un largo periodo de estabilidad; luego una de las dos desaparece y el infierno se desata. Una tremenda inestabilidad. Ésta es la Unión Soviética», dijo señalando la especie que había desaparecido. «No soy ningún entusiasta de la guerra fría, pero apuesto a que vamos a ver bastante inestabilidad en el mundo real a partir de ahora. Es decir, si estos modelos nuestros tienen alguna validez».

***

A medida que nos acercábamos al borde del cañón, empezamos a ver el serpenteante curso del río Chaco, el amarillo brillante de los tuliperos de Virginia, los tonos terrestres de la vieja arenisca en la abrupta pared del acantilado y el cerro Hosta a lo lejos. No tardamos en llegar al borde y contemplar una vez más Pueblo Bonito, el caparazón de una comunidad a la que un acontecimiento histórico llevó al colapso en lugar de conducirla a nuevas alturas de complejidad. Al cabo de un instante, Chip dijo: «¿Listos?». Y, poco después, estábamos bajando con sumo cuidado el escarpado y estrecho camino hasta el suelo del cañón.