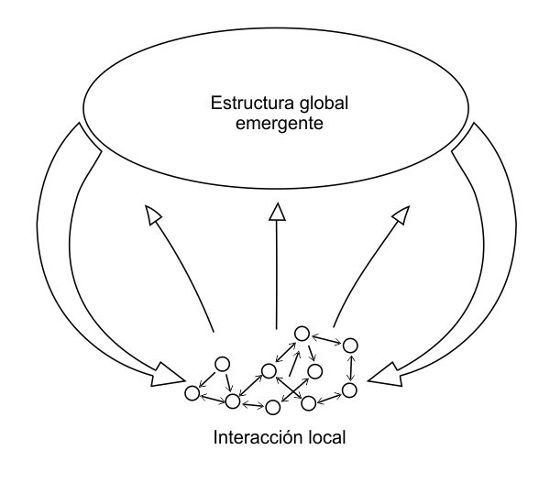

FIGURA 1.

Visión de Chris Langton de la emergencia en los sistemas complejos.

La subida fue corta pero escarpada, casi una escalada. Habíamos visto el camino desde la carretera, serpenteando por el pedregoso terreno al pie de un abrupto acantilado, aunque no tardaba en desaparecer tortuosamente por una estrecha y sombría grieta formada muchos años atrás cuando un enorme bloque de roca se separó parcialmente de la cara del acantilado. Las paredes de arenisca marrón casi se tocaban, el pasaje era apenas más ancho que mis hombros y subía unos 40 metros hasta llegar a la cima. Miré hacia arriba y vi una gran desgarradura azul donde el pasaje llegaba al cielo abierto, azul oscuro sobre marrón. Estaba ansioso por llegar, pero tenía que mirar donde pisaba; a veces era sobre suave arena, otras sobre piedras traicioneras. Mis tres compañeros llegaron al final de la escalada antes que yo y aprovecharon para recuperar el aliento mientras los alcanzaba.

«Desde aquí te harás una buena idea de cómo se desarrolló todo», dijo Chip Wills. «Era un sistema vasto y complejo, no se parece a nada». Hizo con el brazo un movimiento de énfasis de 180 grados. Estábamos mirando hacia el sur, frente a un abrupto cañón de casi un kilómetro de ancho. Parecía casi imposible que el pequeño río que veía recorrer irregularmente el fondo del cañón hubiera podido labrar en el paisaje algo tan impresionante. Flanqueado por elevados álamos de Virginia, de un brillante amarillo otoñal, el río completaba un panorama de sobrecogedora belleza. Es el cañón del Chaco, en la cuenca del San Juan, Nuevo México, un lugar que ejemplifica el majestuoso escenario del sudoeste estadounidense: mesas, cerros y cañones; desolado, aunque suavizado por los cálidos tonos terrosos. Es también el emplazamiento de algunos de los restos arqueológicos más importantes al norte de México. «Venga», dijo Chip, arqueólogo de la Universidad de Nuevo México y especialista en culturas sudoccidentales primitivas. «Un poco más allá hay una vista estupenda de Bonito».

Hace casi un milenio, el cañón del Chaco fue el centro de la cultura anasazi. Era el foco de una red de influencia económica, política y religiosa que abarcaba más de 260.000 kilómetros cuadrados de lo que hoy es un terreno riguroso, implacable: la meseta de Colorado. Ninguna otra sociedad precolombina alcanzó un estadio tan complejo al norte de México. Los arqueólogos lo llaman el fenómeno del Chaco.

Chip nos guió a lo largo del borde septentrional del cañón. Completaban el grupo Patricia Crown, de la Universidad Estatal de Arizona, y Jeffrey Dean, de la Universidad de Atizona, expertos también en arqueología sudoccidental. La árida arenisca que pisábamos se había depositado unos 80 millones de años atrás, cuando un gigantesco mar interior dividió Norteamérica en dos subcontinentes, el oriental y el occidental. Elevada y erosionada hoy por una conspiración de los elementos y el tiempo, una exigua vegetación desértica crece a ras de suelo, regada por lluvias ocasionales. Entre hierbas agostadas, crecen aquí y allá atrofiados enebros de hojas rojas, artemisas con una nube de lanudas hojas plateadas, y «malas mujeres», un miembro de la familia del zumaque muy utilizado en cestería.

Siempre dispuesto a disfrutar del olor de las hierbas, cogí varias hojas de artemisa y las froté entre los dedos mientras las olía. Durante las siguientes dos horas, mis ojos no pararon de llorar, y mi nariz de gotear. «Característico olor acre (produce fiebre del heno)», fue la descripción que leí más tarde.

Podía confirmarlo. Patty contó la historia de una amiga que, nueva en la región, rellenó un pavo con esas hojas, pensando que eran parecidas a la salvia. No volvió a repetir el error.

Jeff explicó que aunque los anasazi habían utilizado artemisa para muchos propósitos diferentes, incluso como ingrediente de cigarrillos ceremoniales y como antídoto para las mordeduras de serpientes, nadie le conoce hoy ningún uso. «Es una lástima, porque hay por todas partes», dijo.

Habíamos andado unos cuatrocientos metros a lo largo del borde del cañón, deteniéndonos por el camino para examinar dos agujeros circulares, de unos 35 centímetros de diámetro, cortados en la roca. Alguien había sugerido recientemente que eran restos de algún tipo de señalización. Chip, delante de nosotros, nos hizo señas. «Ahí», dijo señalando el fondo del cañón. «Eso es Bonito». Patty y Jeff lo habían visto antes muchas veces. Su trabajo los había llevado con frecuencia al lugar. Sin embargo, la familiaridad no enfrió el encuentro. En forma de D y con una longitud de 170 metros en el lado recto, Pueblo Bonito era la mayor de las llamadas Casas Grandes de la cultura del Chaco. «¿No es fantástico?», dijo Patty. Nos quedamos mirando, en silencio. El sol de primera hora de la mañana proyectaba alargadas sombras de las innumerables paredes. Alguien caminaba lentamente en uno de los espacios abiertos, una figura minúscula que subrayaba la grandeza de la estructura.

«Lo sorprendente de la arquitectura chaqueña es que los edificios surgen literalmente del suelo», dijo Jeff. «Como se puede ver, en aquella sección de allá, algunas partes tenían cuatro, cinco pisos de altura». Estaba señalando la parte redondeada de la D, donde una catacumba de estancias interconectadas de varios pisos de altura formaba una curva de cinco, seis, a veces siete habitaciones de profundidad, que se adentraban en el espacio abierto de la D. El lado recto, paralelo al acantilado, daba al cañón y tenía sólo una habitación de profundidad y un piso de altura. Desde su mitad, una línea de habitaciones y cámaras circulares cavadas en el suelo dividía en dos el espacio central. Cuanto más miraba, más iba descubriendo en todas partes esas cámaras circulares, unas veinticinco, algunas pequeñas, otras de hasta quince metros de diámetro, con pequeñas estructuras cuadradas y rectangulares en su interior. «Son kivas», explicó Patty. «Se utilizaban para reuniones ceremoniales, sobre todo las grandes». Contó que algunas de las pequeñas formas cuadradas y rectangulares del interior de las kivas eran estructurales, servían para colocar grandes postes que sostenían un techo de madera. Otras eran simbólicas, como el pequeño hoyo circular situado a menudo en mitad del suelo, la puerta del mundo de los espíritus.

Desde el borde del cañón, Bonito resultaba impresionante con sus seiscientas habitaciones, centro sin duda de una intensa actividad. Los arqueólogos han llegado a estimarle una población de cinco mil habitantes. De cerca, Bonito es tan sorprendente como desde la elevación del borde del cañón. Las paredes de las fachadas se construyeron con pequeñas piezas de arenisca, lo que produjo un diseño intrincado y muy entrelazado. A menudo macizas, las paredes han resistido sin mortero casi mil años debido a la precisión de la construcción y a su volumen. Curvas largas y precisas, juntas invisibles, ángulos improbables para las ventanas y las puertas, algunas con la característica forma de T; los rasgos de Bonito ponen de manifiesto que los anasazi fueron unos consumados arquitectos y unos constructores meticulosos. «Las paredes nos parecen increíblemente hermosas, pero a menudo estaban revocadas, de forma que no se veían los detalles», dijo Patty. «Ése es sólo uno de los enigmas del Chaco», dijo Chip. «Hay muchos más».

En la construcción de Bonito se emplearon hasta 70 millones de piezas de arenisca, treinta mil toneladas de roca que hubo que transportar a lo largo de quince kilómetros, moldear y colocar cuidadosamente siguiendo un diseño impecable. Como vigas y postes se utilizaron más de veintiséis mil árboles, algunos pesaban trescientos kilos y todos tuvieron que traerse desde una distancia de al menos ochenta kilómetros. «Parte de la madera vino de allá», dijo Jeff, señalando el lejano horizonte occidental, los montes Chuska, donde todavía crecen el pino ponderosa, el abeto de Douglas y la picea. Experto en técnicas de datación, Jeff es quien mejor conoce la madera de las Casas Grandes del Chaco. Ha sacado el corazón de muchas vigas y ha elaborado un extenso catálogo de fechas para cada uno de los pueblos. «Se puede seguir bastante bien la secuencia de construcción utilizando las fechas», explicó. También comentó que quizá muy pronto sería posible identificar la fuente geográfica de cada viga comparando los oligoelementos de la madera con los de los actuales bosques de la región.

Veintiséis mil árboles, arrastrados ochenta kilómetros, sin otro medio de transporte que la fuerza muscular y el ingenio humanos: esas cifras pedían unos cálculos rápidos. A seis personas por árbol y un viaje de cuatro días, me salieron mil setecientos años-persona de trabajo. Y Bonito era sólo una de las nueve Casas Grandes de la zona, seis en el fondo del cañón y tres en diversos lugares de las mesas. «Eso es lo que me impresiona de todo esto», dijo Chip. «No tienes la sensación de que fuera un pueblo que pasara hambre. Notas una exuberancia, un pueblo capaz de organizar enormes hazañas constructoras y, también, trabajos de regadío y agricultura bajo unas circunstancias muy duras. No hay duda, Chaco fue un lugar importante, muy importante». El descubrimiento en Bonito de joyas de turquesa y unas cuantas sepulturas importantes habla de antiguas ceremonias.

Chaco es también importante hoy para los seguidores del movimiento New Age, que acuden al cañón para celebrar sus ceremonias, en las que incorporan cantos budistas, técnicas de meditación y bolas de cristal. «Van a Casa Rinconada, un poco más allá», dijo Jeff, señalando una zona ligeramente elevada al otro lado del cañón. Rinconada es una de las tres grandes kivas independientes situadas estratégicamente en el fondo del cañón; mide veinte metros de diámetro, se entra por un túnel de estructura simbólica y tiene nichos tallados en la pared circular. Es fácil imaginar la fuerza de semejante lugar: el techo de troncos, la penumbra de las antorchas, objetos sagrados en los nichos, el decisivo canto de los maestros religiosos. «Por eso les encanta a los New Agers», dijo Jeff. Para ellos, como para los antiguos anasazi, las grandes kivas son lugares sagrados.

Jeff nos habló de un grupo New Age que había visitado Rinconada el año pasado, procedente de algún lugar de Tejas. Al irse, uno de ellos murió de un ataque al corazón cuando entraba en el coche. Los amigos se lo llevaron, lo incineraron, volvieron con sus cenizas, y las esparcieron por el suelo de Rinconada. «Los navajos se horrorizaron», dijo Jeff. «No pueden tolerar una sensación de muerte en las kivas». Hubo que eliminar la contaminación mortal del suelo de la kiva antes de que volvieran los indios. «Se destruyeron muchos detalles arqueológicos».

La impresión de la importancia que el Chaco tuvo para los anasazi se vio acrecentada cuando nos alejamos del borde del cañón y nos dirigimos hacia el norte, hacia los restos de otra Casa Grande, Pueblo Alto. Con cierta dificultad localizamos los restos de un camino construido hacía casi mil años por los anasazi para unir Bonito y Alto. El camino, que a veces discurría por un terreno relativamente llano y otras por pronunciados desniveles con escalones tallados en la roca, trazaba una línea recta entre las dos poblaciones. Pero era un camino extraño. Sin caballos ni medios de transporte con ruedas, a los anasazi les habría sido más fácil seguir los contornos naturales del terreno en lugar de ponerse a prueba a cada paso. Una simple pista habría bastado, no una carretera de unos diez metros de anchura. Para los anasazi, los caminos, como la arquitectura, superaban sin duda lo meramente funcional.

Los caminos anasazi se conocían desde principios de siglo, aunque sólo a partir de fragmentos dispersos. Su naturaleza y extensión no se hizo evidente hasta los años setenta, con la utilización de las modernas técnicas de detección remota. «Van en línea recta, salen del cañón del Chaco y recorren grandes distancias», dijo Jeff. «Pero no van en todas direcciones. Hacia el este no hay muchos, por ejemplo». Los caminos quizá sigan rutas anteriores usadas para llevar suministros al Chaco, especuló Jeff. Si ése fue su origen, más tarde adquirieron otro papel. Se sabe ahora que los caminos conectaban poblaciones alejadas, algunas a más de ciento cincuenta kilómetros del cañón del Chaco. Los asentamientos, entre 150 y 300, son chaqueños en su arquitectura y organización, y está claro que conformaron algún tipo de sistema social unificado.

No tardamos en llegar a Pueblo Alto, más pequeño que Bonito y excavado menos extensamente. Nos dimos la vuelta y miramos hacia atrás, esforzándonos por ver el lugar donde el camino que habíamos seguido llegaba hasta el borde del cañón, antes de descender por unos empinados peldaños tallados en la pared del acantilado. Más allá, al otro lado del cañón, está el desfiladero Sur, una de las salidas que van a dar a un camino importante. En la lejanía, se eleva Cerro Hosta como un centinela en el desierto. «Acercarse al cañón por ese camino debió de ser muy impresionante», dijo Chip. «Está muy trabajado, tiene al menos diez metros de anchura, y al entrar al cañón hay taludes construidos a ambos lados del camino, cada vez más altos. Tienes la impresión que de te hundes poco a poco, como si el Chaco te tragara».

Me estaba formando una idea de cómo pudo haberse desarrollado todo, tal como había prometido Chip. Las nueve Casas Grandes y varias grandes kivas aisladas del cañón del Chaco no fueron sólo el centro geográfico de los anasazi hace un milenio; fueron, de algún modo, el centro de una poderosa influencia. Supuse, por analogía con los Estados modernos, que Chaco representó algún tipo de capital, quizá con Pueblo Bonito como centro principal. «Las recientes excavaciones en Pueblo Alto y una nueva valoración de Bonito señalan que, fuera lo que fuera el fenómeno del Chaco, no es algo que hoy nos sea familiar», dijo Chip, echando por tierra mis reflexiones. «Las Casas Grandes no estaban densamente pobladas; por ejemplo, es posible que en Bonito sólo vivieran unos pocos centenares de personas. En absoluto los miles que imaginábamos antes». Adiós a la idea de Pueblo Bonito con su bulliciosa población de cinco mil habitantes. Ahora prevalece la imagen de alrededor de una veintena de personas, algunas dedicadas al cumplimiento de la misteriosa función de este hermoso y arquitectónicamente elaborado lugar, otras atendiendo los campos, donde se cultivaba maíz.

Algunos arqueólogos han sostenido la hipótesis de que las numerosas habitaciones de las Casas Grandes servían de almacén, de modo que Chaco habría sido un gigantesco centro de distribución. Pero hay pocas pruebas directas en favor de esa idea, y la intrincada configuración de muchas de las Casas Grandes, así como la importancia de las kivas, la desmienten. «Muchos arqueólogos piensan que fue un centro ceremonial», dijo Patty. «Aquí vivirían unas pocas personas, algunas como guardianes, otras como figuras destacadas en las ceremonias. Pero la mayoría acudiría como visitante, quizá de forma periódica para los ritos estacionales». No cabe duda de que al Chaco se trajo piedra y alfarería en grandes cantidades y desde lugares alejados, así como conchas marinas y turquesas. «¿Ves ese montículo de ahí?», preguntó Patty, señalando una pedregosa elevación al este de Pueblo Alto. «Es un montón de escombros, está lleno de trozos de alfarería».

En efecto, podíamos ver decenas de cascotes, algunos decorados, otros no. Esas vasijas habrían llevado los motivos característicos de la época, dibujos trenzados o un diseño geométrico en blanco y negro. Tenían un tamaño adecuado para ser sostenidas con las dos manos y eran objetos bellos y útiles al mismo tiempo. Una década y media antes, cuando se excavó ese montículo de cuatro metros, se encontraron cantidades sorprendentes de cascotes, especialmente para una población tan modesta como Pueblo Alto. Se habían roto dos mil quinientas vasijas al año, lo que representa veinticinco recipientes anuales por persona. «O eran muy torpes o no utilizaban las vasijas de modo convencional», observó Chip. «La excavación demostró que los cascotes se tiraban periódicamente, algo inusual en el caso de un uso diario. Eso quizá significa que Pueblo Alto sólo estaba ocupado estacionalmente. O que había acontecimientos ceremoniales en los que se rompían recipientes. Me inclino por lo segundo».

Mientras volvíamos a las ruinas de Palo Alto, Chip destacó la sensación de elevación, de dominio desde el lugar, con una panorámica de horizonte a horizonte. Sólo otras dos Casas Grandes del cañón del Chaco gozan de una visión de 360 grados. La región, cercana a la línea continental divisoria de las aguas, tiene una altura de unos dos mil quinientos metros. Desde el norte, cuatro o cinco caminos anasazi convergen sobre Pueblo Alto, cruzando como flechas la elevada meseta. Un recorrido de la mirada desde el norte hasta el oeste, el sur y un poco hacia el este, abarca el vasto territorio por el que se extendió la influencia de las Casas Grandes del cañón del Chaco.

Cuando llegó la hora de comer, encontramos un lugar resguardado en el extremo occidental del emplazamiento, con casi todas las paredes redondeadas por siglos de erosión. La reciente excavación había puesto al descubierto el 10 por ciento de la estructura y sacado a la luz algunas variantes de la sillería chaqueña. Chip señaló una pequeña habitación cercana. «Aquí se encontraron tres piedras de moler, una al lado de otra», dijo. «Frente a cada una de ellas, había en el suelo de arcilla las huellas de tres cestas. Podemos imaginar a tres personas moliendo periódicamente maíz y depositando la harina en las cestas, haciendo comentarios sobre la gente y la vida de Pueblo Alto». Una actividad de lo más corriente en un lugar de lo más especial.

El sol estaba en su cénit otoñal, el cielo de un nebuloso azul indicaba la tormenta prevista para mañana. Hacía calor a pesar de la brisa. Disfrutamos serenamente de la tranquilidad del lugar, entre paredes en ruinas que albergaban antiguos secretos.

Santa Fe parecía estar muy lejos.

***

Jeff, Patty, Chip y yo habíamos planeado nuestra excursión un año antes, al final de un congreso científico en Santa Fe, a unos 200 kilómetros al este del Chaco, entre los montes Sangre de Cristo y Jemez. El título del congreso, «Organización y evolución de las sociedades sudoccidentales prehistóricas», era bastante corriente. Muchos de los participantes eran antropólogos y arqueólogos, como cabría esperar de un encuentro así. Pero también había físicos, informáticos y un biólogo teórico. Uno de los organizadores era Murray Gell-Mann, un premio Nobel del Instituto de Tecnología de California, más conocido por desvelar los misterios del quark que por descubrir civilizaciones pasadas. El encuentro se celebraba bajo los auspicios del Instituto de Santa Fe, donde, según ha observado recientemente The Wall Street Journal, «ninguna idea es demasiado descabellada».

Los arqueólogos estaban ahí para intentar comprender mejor el esquema general de la prehistoria del Sudoeste. ¿Por qué, por ejemplo, había tenido una repercusión tan pequeña en la organización social la introducción de la agricultura del maíz en la región tres mil años atrás? Y lo mismo había ocurrido con la cerámica poco más de mil años más tarde. ¿Qué había desencadenado el estallido de nuevas formas de organización social a partir del año 200? ¿Qué había detrás del rápido crecimiento del cañón del Chaco como importante centro regional entre los años 900 y 1150, el fenómeno conocido como del Chaco? De modo similar, ¿por qué se hundió Chaco y nunca recuperó la posición que había tenido?

Chaco nunca alcanzó el nivel de complejidad social de lo que puede denominarse una ciudad-estado, como las que habían surgido antes en México, Centroamérica y Sudamérica, así como en el Viejo Mundo. Pero, de modo incuestionable, incluyó elementos de organización social y económica que son percusores de la formación de un estado, una cuestión que ha intrigado siempre a los prehistoriadores. Por lo tanto, los arqueólogos y antropólogos asistentes a la reunión de Santa Fe tenían la oportunidad de reflexionar sobre el marco general de la formación de los estados y analizar algunos de sus detalles.

Para los miembros del Instituto de Santa Fe, el motivo era diferente. Para ellos, la evolución cultural y la formación de los estados no son sino otro ejemplo más de un importante fenómeno general. Desde su creación en 1984, el instituto ha atraído a un núcleo de físicos, matemáticos y expertos informáticos. El ordenador es el microscopio por medio del cual escrutan el mundo, real y abstracto. No hay rincón del mundo natural que escape a su mirada: la química, la física, la biología, la psicología, la economía, la lingüística, la sociedad humana, todo está incluido en una órbita intelectual común. También caben los mundos no naturales, mundos de lo más intangible creados con los ordenadores. El fenómeno que puede conectar estos mundos dispares, incluyendo el que impulsó el cañón del Chaco a lo largo de su historia única, se llama complejidad.

Para algunas personas, el estudio de la complejidad representa nada menos que una revolución científica fundamental. Una de ellas era Heinz Pagels, cuya estelar carrera como físico de la Universidad Rockefeller se vio truncada trágicamente en 1988 por un accidente de alpinismo. «La ciencia ha explorado el microcosmos y el macrocosmos. […] La gran frontera inexplorada es la complejidad», escribió en The Dreams of Reason, que se publicó el año de su muerte. «Estoy convencido de que los países y las personas que dominen la nueva ciencia de la complejidad se convertirán en superpotencias económicas, culturales y políticas en el próximo siglo». Una afirmación bastante rotunda para una ciencia que hasta ahora tiene quizás unas pocas docenas de investigadores activos, una ciencia de la que la mayor parte de las personas nunca han oído hablar y que, en caso contrario, preguntan si no es lo mismo que el caos.

He hecho la misma pregunta a muchas personas. «La complejidad y el caos dan vueltas persiguiéndose intentando averiguar si son lo mismo o cosas diferentes», respondió Chris Langton. Chris, que es miembro del instituto y participó en el congreso sobre prehistoria sudoccidental, es una de esas personas para quien es difícil hablar sin recurrir al mismo tiempo a la pizarra para ilustrar lo que está diciendo. «Completamente ordenado aquí… Completamente aleatorio aquí», dijo dibujando grandes trazos. «La complejidad se produce en algún lugar intermedio». Movimiento brusco. Estábamos hablando durante una pausa en el congreso y deseaba enfrentarme a lo que me parecían unos conceptos escurridizos. ¿Por qué no hay complejidad ahí, en el área del azar?, pregunté. «Es una cuestión de estructura, de organización», dijo. «El gas de esta habitación es un sistema caótico, muy aleatorio, con muy poco orden. La ciencia de la complejidad trata de la estructura y el orden».

¿Orden como el que se encuentra en la organización del Chaco? «Sí». ¿Orden como cuando un embrión se desarrolla y se convierte en un adulto plenamente formado? «También». ¿Y las tendencias evolutivas? «Sí». ¿Y los ecosistemas? «Eso es». Pregunté por qué, en ese caso, el instituto no está lleno de antropólogos y biólogos en vez de físicos e informáticos. «Porque estamos buscando las reglas fundamentales que subyacen a todos esos sistemas, no sólo los detalles de cualquiera de ellos», explicó Chris. «Sólo se pueden entender los sistemas complejos utilizando ordenadores, porque son en gran medida no lineales y están más allá de los análisis matemáticos convencionales». Añadió que por ahora pocos biólogos son conscientes de la complejidad tal como se entiende en el Instituto de Santa Fe. «Si lo fueran probablemente pensarían que estamos chalados».

En los últimos tres siglos la ciencia, armada con las matemáticas de Newton y Leibniz, ha logrado explicar muchos procesos del universo. Se trataba esencialmente de un mundo mecánico, caracterizado por la repetición y la predictibilidad. El lanzamiento de una nave espacial con la misión de llegar a la Luna tras varios días de viaje depende de esa predictibilidad. Si se altera, aunque sea de forma mínima, la trayectoria de la nave, el nuevo rumbo, que se desvía sólo ligeramente del original, puede volver a predecirse usando las ecuaciones del movimiento. Ése es un mundo lineal, y constituye una parte muy importante de nuestra existencia. Sin embargo, la mayor parte de la naturaleza es no lineal y no puede predecirse con facilidad. El tiempo meteorológico es un ejemplo clásico: hay muchos componentes que interaccionan de modos complejos y producen una impredictibilidad notoria. Los ecosistemas, por ejemplo, las entidades económicas, los embriones en desarrollo y el cerebro son otros tantos ejemplos de dinámica compleja que desafían la simulación o el análisis matemático.

En los sistemas no lineales, entradas pequeñas pueden tener consecuencias espectacularmente grandes. A menudo, se ha hecho referencia a esto con el nombre de efecto mariposa: una mariposa bate las alas en la selva tropical del Amazonas y pone en marcha sucesos que producirán una tormenta en Chicago. Sin embargo, la siguiente vez que la mariposa bate las alas, no hay ninguna consecuencia meteorológica. Ésta es la base de la impredictibilidad. Si las leyes del movimiento fueran no lineales, ningún astronauta en su sano juicio aceptaría ser enviado a la Luna, porque la posibilidad de que el personal de tierra fuera capaz de disponer las condiciones iniciales —peso, altitud, aceleración, etcétera— con la suficiente precisión como para determinar el resultado sería minúscula. Casi con toda seguridad, el astronauta acabaría en cualquier parte salvo en la Luna. También los jugadores de béisbol confían en la naturaleza lineal —es decir, predecible— de las leyes del movimiento; de otro modo los defensores no podrían situarse en el campo para realizar las espectaculares recepciones que consiguen.

La física clásica consideraba los sistemas complejos precisamente como eso: sistemas que, cuando se dispusiera por fin de herramientas analíticas lo suficientemente poderosas, exigirían descripciones complejas. El descubrimiento central del reciente interés por los sistemas dinámicos no lineales es que esa presunción es incorrecta. Tales sistemas pueden, en efecto, parecer complejos en la superficie, pero quizás estén generados por un conjunto relativamente simple de subprocesos. El descubrimiento de la teoría del caos estuvo en la vanguardia de esa naciente comprensión de los sistemas dinámicos no lineales, como ha descrito James Gleick de forma tan cautivadora en su libro Caos. La creación de una ciencia. Muchos de los investigadores que, en contra de la opinión de colegas más experimentados, buscaron una comprensión del caos, están ahora comprometidos con el tema más amplio de la complejidad. Mirados todavía de soslayo por algunos, ya no se considera que estén del todo equivocados.

Pregunté a Chris si podía afirmarse que el caos es un subconjunto de la complejidad. «Sí, en la medida en que tratas con sistemas dinámicos no lineales», contestó. «En un caso puede que tengas pocas cosas interaccionando, produciendo un comportamiento de lo más divergente. Es lo que se llama caos determinista. Parece azar, pero no lo es, porque es el resultado de ecuaciones que es posible especificar, ecuaciones a menudo muy simples. En el otro caso, las interacciones en un sistema dinámico producen un orden global emergente, con todo un conjunto de propiedades fascinantes». Chris se acercó de nuevo a la pizarra y garabateó un grupo de pequeños círculos unidos por flechas de doble punta. «Éstos son los componentes del sistema, interaccionando localmente». Encima surgió lo que parecía un dibujo infantil de una nube; una lluvia de flechas salió del grupo en dirección a la nube. A continuación, añadió dos grandes flechas, una a cada lado de la nube, bajando hacia el grupo de círculos. «De la interacción de los componentes individuales aquí abajo emerge algún tipo de propiedad global aquí arriba, algo que no se podía haber predicho a partir de lo que se sabía de las partes componentes», continuó Chris. «Y la propiedad global, este comportamiento emergente, vuelve a influir en el comportamiento de los individuos que aquí abajo la produjeron».

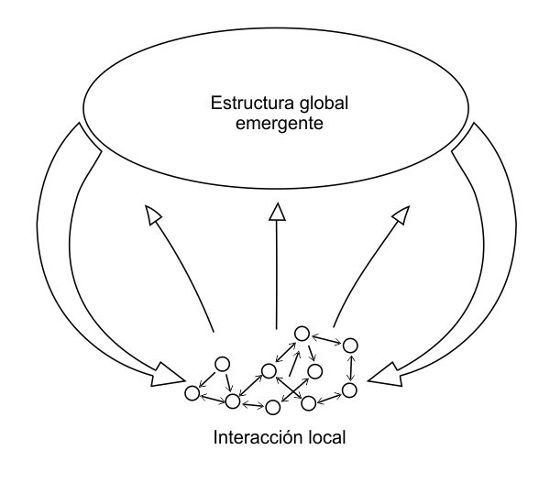

FIGURA 1.

Visión de Chris Langton de la emergencia en los sistemas complejos.

Orden surgiendo de un sistema dinámico complejo, así es como Chris lo describió, propiedades globales fluyendo del comportamiento general de los individuos. En el caso de un ecosistema, la interacción de las especies en el seno de la comunidad podría conferirle cierto grado de estabilidad; por ejemplo, una resistencia a los estragos de un huracán o a la invasión de una especie extraña. La estabilidad en este contexto sería una propiedad emergente.

En las sociedades industriales, el comportamiento global de compañías, consumidores y mercados financieros produce la economía capitalista moderna, «como guiada por una mano invisible», como dijo el economista escocés Adam Smith. En un embrión en crecimiento, la consecuencia global del agregado de un caleidoscopio de procesos de desarrollo es un individuo maduro. Y en el cerebro, miles de millones de neuronas interaccionan para producir complejas pautas de comportamiento. ¿Incluyendo la conciencia?, pregunté a Chris. ¿Explicaría la teoría de los sistemas complejos la conciencia? «Si la teoría de los sistemas complejos no es alguna clase de seductor espejismo y si el cerebro puede describirse como un sistema complejo adaptativo, entonces, sí, también la conciencia puede explicarse», dijo Chris. «Al menos en principio».

Tenía ya claro que existe un enorme terreno para la confusión en torno a términos como caos y complejidad. Para la mayoría de nosotros, caos significa azar. En el ámbito de los sistemas dinámicos no lineales no es así. Y, también para la mayoría de nosotros, complejo puede significar casi lo mismo que caótico. Como dijo Chris, las moléculas de la habitación en la que estoy sentado escribiendo este capítulo no pueden ser más caóticas y describirlas exigiría conocer la posición y la actividad de cada una de ellas. No es posible ninguna descripción más simple. En el caso de algunos parámetros, eso haría que la habitación llena de moléculas fuera muy compleja. Esa clase de complejidad no me interesaba, ni es tampoco el principal centro de interés de los miembros del Instituto de Santa Fe. Están interesados en sistemas complejos que producen orden, como yo.

Murray Gell-Mann tiene una buena frase para referirse a ello: complejidad superficial que surge de una simplicidad profunda.

***

Los alrededor de treinta participantes en el congreso sobre prehistoria sudoccidental se reunieron la primera mañana en la sala principal del Instituto de Santa Fe un poco inseguros de lo que seguiría. El instituto estaba situado en un antiguo convento, Cristo Rey, y la sala principal había sido la capilla, un hecho que algunos miembros consideraban una sutil ironía. El edificio, una estructura baja de adobe al final de Canyon Road, una calle famosa hoy por sus galerías de arte, proporcionaba esa atmósfera íntima necesaria para explorar ideas nuevas. Era precisamente la clase de entorno que los miembros fundadores habían buscado, explicó Gell-Mann en una breve sesión introductoria. «Lejos de las universidades o las instituciones establecidas, donde las burocracias y las barreras académicas ponen trabas al pensamiento creativo», dijo.

La idea de un instituto interdisciplinario y sin restricciones surgió en 1983 a partir de informales conversaciones de sobremesa entre un grupo de amigos en el cercano Laboratorio Nacional de Los Alamos, que Gell-Mann visitaba con frecuencia. Más conocido por ser el lugar de nacimiento de la bomba atómica, Los Alamos tiene también una gran experiencia en análisis de sistemas no lineales. En esas conversaciones creció una incipiente sensación de que de semejante análisis podía surgir algo de suma importancia, siempre que se pudiera actuar con mayor libertad. No se excluiría ninguna disciplina; todas cabrían bajo el paraguas de los sistemas complejos; en particular, con la maduración del instituto, de los sistemas complejos adaptativos.

«El flujo turbulento en un líquido es un sistema complejo», explicó Gell-Mann en la sesión introductoria. «Pero no puede decirse que sea adaptativo. En un flujo turbulento hay torbellinos que dan lugar a torbellinos más pequeños y así sucesivamente, y algunos torbellinos tienen propiedades que les permiten sobrevivir en el flujo y reproducirse, mientras que otros desaparecen. No cabe duda de que hay información en el sistema. Pero no produce un esquema, una compresión de la información con la que pueda predecirse el entorno».

Gell-Mann no es que sea un hombre especialmente activo, pero tiene capacidades poco frecuentes. Además de haber logrado un premio Nobel de Física, manifiesta un profundo interés por la lingüística (habla trece idiomas, todos ellos con una locución perfecta) y, también, por la psicología, la antropología, la arqueología, la ornitología y la conservación cultural y ecológica. Dice que abarca cincuenta veces más cosas que cualquiera y que, por ello, se le acumulan ocho años de trabajo cada día que pasa. Afirma trabajar sólo al 2 por ciento de eficacia, aunque eso sea difícil de creer. Gell-Mann tiene pocas razones para ser modesto, y no lo es.

«En la evolución biológica, la experiencia del pasado está comprimida en el mensaje genético codificado en el ADN», continuó Gell-Mann. «En el caso de las sociedades humanas, los esquemas son las instituciones, las costumbres, las tradiciones y los mitos, que constituyen, en realidad, formas de ADN cultural». Los sistemas complejos adaptativos son buscadores de pautas, dijo Gell-Mann. Interaccionan con el entorno, «aprenden» de la experiencia y, como resultado, se adaptan. La noción de que los sistemas complejos adaptativos contienen información sobre su entorno, de que lo conocen en algún sentido especial, era atractiva. ¿Una dotación genética como criptograma del entorno en el contexto de la evolución biológica? Por supuesto. ¿Y las instituciones culturales para las sociedades humanas? También. Pero, en el caso de otros sistemas, como los ecosistemas, los embriones, ¿cómo podrían conocer el mundo que habitan? Ésa y otras preguntas semejantes tendrán que esperar. Cuando aún resonaba en nuestras mentes el comentario final de Gell-Mann —en realidad, una advertencia— de que «algún esquema puede estar mal adaptado», la sesión plenaria se levantó y los participantes se dividieron en grupos previamente asignados, cada uno de ellos con una tarea concreta.

***

Patty, Chip y Jeff eran los arqueólogos de mi grupo, al que se nos unieron Chris y Stuart Kauffman, un biólogo teórico de la Universidad de Pennsylvania que también está vinculado con el instituto. Nos reunimos en el despacho de Stu, donde cabíamos justos los seis. Mi familiaridad con la arqueología del sudoeste era, en el mejor de los casos, limitada. La mayoría de mis incursiones en la prehistoria han tenido lugar en el pasado remoto, como en la garganta del Olduvai y la selva de Koobi, en Africa oriental. Estoy acostumbrado a pensar en el pasado en términos de millones de años, no de unos pocos miles o menos. Una poderosa intuición me había llevado a ese novedoso ambiente, una intuición de que encontraría una pauta, un primer vislumbre de que iniciaría un viaje de descubrimiento. Me interesan las pautas de la naturaleza, las tendencias de la evolución, en la ecología, en la historia de la vida en la Tierra. Las frases de Gell-Mann «complejidad superficial que surge de una simplicidad profunda» y «los sistemas complejos adaptativos son buscadores de pautas» sintonizaron con esa búsqueda intelectual. Y me pregunté, sentado en la pequeña habitación, lo nítida que llegaría a ser la pauta.

«Has dado con los mejores especialistas en un método muy criticable», dijo Stu, señalándose a él y a Chris. «Puede que te proporcione algo en qué pensar. Puede que no». Era obvio qué era lo que consideraba más probable. Algunos arqueólogos consideran que la historia carece de dirección, es «sólo una maldita cosa tras otra», por decirlo de algún modo. En cuyo caso, preguntó Chris, ¿cómo podía el «método criticable» de Stu conducir a una mejor comprensión del proceso? Lo que siguió fue un intercambio exploratorio de ideas, preguntas y respuestas, arqueología pura entrelazada con análisis abstractos de la complejidad y analogías biológicas. El franco desconcierto no fue algo infrecuente y, al principio, me resultó difícil ver dónde podía conducir la discusión. Poco a poco, empezaron a cristalizar los puntos de contacto, ideas provisionales que crecían a partir de minúsculas posibilidades iniciales.

Se habló del modo en que pueden analizarse las avalanchas de bienes que entran y salen de una economía como resultado de una innovación, el automóvil, por ejemplo. ¿Podía utilizarse eso en un marco arqueológico? Chip dijo que algo de eso podía verse en el Sudoeste, con la introducción del maíz en el año 1000 y, más tarde, la alfarería. Pero el enigma era que, durante más de mil años, pocas otras cosas habían cambiado. El maíz siguió siendo una parte menor de la subsistencia. ¿Qué faltó durante ese tiempo? ¿Organización social? ¿Los medios para acumular los excedentes? «En el año 200, la alfarería se volvió importante; también conocieron las ventajas del regadío, el sedentarismo y una organización social más compleja», dijo Patty. «Sucedió algo que produjo un gran cambio. Y sucedió rápidamente».

«Ésta es mi transición de fase», exclamó Chris, saltando a la pizarra, donde garabateó el diagrama de los manuales de física clásica de una transición de fase, con las fases sólida, líquida y gaseosa. «Cuando te acercas al límite y lo cruzas, de pronto hay un cambio de fase», explicó Chris. «Aquí estás en una fase, aquí en otra, y el cambio ocurre muy rápidamente, provocado por un cambio mínimo en las condiciones, la temperatura y la presión en este caso». Quizás algún cambio pequeño en las condiciones externas hizo que, entre los años 300 y 400, los anasazi pasaran de una simple estructura propia de una tribu de cazadores-recolectores a algo más complejo, especuló Chris, quizás una especialización de las tareas. En este punto se nos unió brevemente al grupo Norman Yoffee. Antropólogo de la Universidad de Atizona y experto en la dinámica de la formación de estados. Norman describió la historia de las primitivas civilizaciones de Mesopotamia. «Cuando se observa la formación del Estado, siempre sucede rápidamente», dijo. «Los Estados son esperables y predecibles».

Chris repitió brevemente lo que había dicho sobre las transiciones de fase en la física y su analogía con otros sistemas, incluyendo los cambios entre diferentes niveles de complejidad social. «Lo veo todo a través de los cristales de la transición de fase», admitió. Ofreció otro ejemplo, el del paso de los organismos unicelulares a los multicelulares, que se produjo hace 600 millones de años, en el Cámbrico. Durante 3000 millones de años, desde el momento en que la Tierra se enfrió lo bastante, la forma más elevada de vida fue la célula. Es verdad que cierto grado de complejidad surgió hace poco más de 1000 millones de años, cuando las células adquirieron mitocondrias y desarrollaron núcleos limitados por una membrana. No obstante, transcurrieron eones de entumecedora repetición. Entonces, de repente y con un efecto espectacular, evolucionó la capacidad de diferenciación celular y de agregación en organismos multicelulares. Se produjo una explosión de nuevas formas, con una asombrosa diversificación de la complejidad.

«La especialización celular ocurrió en el Cámbrico y… ¡bang!… El infierno se desató», dijo Chris gráficamente. «¿Sirve esto como analogía de lo que ocurrió en el Sudoeste?», preguntó. Pero Chris tenía en mente algo más que una simple analogía, algo más que una mera coincidencia de pauta. «Quizás haya algo fundamentalmente idéntico en los dos sistemas, de manera que las pautas sean la misma, al margen de cuáles sean los detalles del sistema», conjeturó.

Los biólogos conocen el principio de la multicelularidad y el consiguiente florecimiento de las formas complejas con el nombre de explosión cámbrica, una puntuación masiva en la historia de la vida. En términos antropomórfícos, parece haber sido una época de experimentación evolutiva sin freno, una época en que se ensayaron todos y cada uno de los tipos corporales posibles. Muchas formas parecen haberse extinguido en un plazo breve (es decir, entre 5 y 100 millones de años), tras lo cual quedó una gama limitada de diseños corporales, o tipos, a partir de los cuales se formaron todos los organismos modernos. Chip, Patty y Jeff quedaron intrigados con la analogía —llamémosla así de momento— entre la explosión cámbrica y los estallidos de cambio social de la historia del Sudoeste, y dieron ejemplos similares de la historia de los anasazi. Sabía que George Gumerman, coorganizador del congreso, también consideraba que valía la pena explorar la analogía.

En un artículo general introductorio al congreso, George se había referido a la coincidencia de pautas biológicas y culturales. «El incremento en la variedad de las convenciones sociales es, en muchas maneras, análogo a la explosión cámbrica», escribió. «El incremento y la abundancia repentinos de las formas de vida en el Cámbrico se ha atribuido a la ocupación de una “ecología vacante”, un medio ambiente disponible y receptivo para la experimentación evolutiva. En todo el Sudoeste hubo tal incremento demográfico y tal expansión que hacia el año 1100 se habían ocupado casi todos los nichos. Es más, se probaron y tuvieron éxito durante un breve lapso numerosos tipos de organizaciones experimentales». La tradición del cañón del Chaco fue una de esas organizaciones experimentales y una de las más complejas y logradas.

¿Cómo encontraste la analogía?, pregunté a George cuando le telefoneé poco antes del congreso. Contestó que unos meses atrás había estado leyendo un número de Science, el del 20 de octubre de 1989, que contenía un artículo del geólogo de la Universidad de Cambridge Simón Conway Morris sobre la explosión cámbrica: el título del artículo era «Burgess Shale Faunas and the Cambrian Explosion». «No lo entendí del todo porque no soy paleontólogo», me dijo George, «pero me di cuenta de la pauta global y pensé: es la misma pauta que la que encontramos en el Sudoeste. Diría que es una analogía espléndida. Quizá sea un rasgo universal de todos los sistemas evolutivos, quizás de todos los sistemas complejos. No lo sé». Esa analogía explícita había contribuido en gran medida a alentar mi intuición de que muchas pautas de la naturaleza eran, de alguna forma, variaciones sobre temas similares. Eso me había llevado a Santa Fe.

«La pauta de la explosión cámbrica es fundamental en toda innovación», dijo Stu, respondiendo al interés del grupo por esta nueva línea argumental. «Aparece una gama inicial de nuevas formas y, luego, es cada vez más difícil mejorarlas. Se ve en biología. Se ve en las economías industriales». Y se ve quizás en la evolución de la complejidad social.

La evolución de la complejidad social ha puesto a prueba a los antropológos durante muchos años, en términos de definición y explicación. Nadie duda de que un Estado es más complejo que una banda de cazadores-recolectores. Pero el proceso del paso de la una al otro, así como la naturaleza de las etapas intermedias, sigue siendo tema de debate. Hace tres décadas, el antropólogo de la Universidad de California en Santa Bárbara Elman Service propuso una estructura clara, que progresaba desde la banda de cazadores recolectores a la tribu, la jefatura, el Estado, una evolución predecible de formas particulares. Demasiado clara, como se ha visto. Hay muchas variaciones locales que hacen que la clasificación, así como la progresión gradual, parezca simplista. El Chaco, por ejemplo, no acaba de encajar en la antaño aceptada definición de jefatura, al carecer de muchas de las características de semejante estructura de poder, como la arquitectura monumental y las sepulturas elaboradas. Y, sin embargo, no cabe duda de que Chaco representa un aumento importante en la complejidad social con respecto a la banda de cazadores-recolectores o el poblado agrícola sencillo.

«Si la evolución cultural funciona como otros modelos de sistemas evolutivos, cabría esperar ver unas transiciones rápidas de un nivel de organización al siguiente», continuó Stu. «Hemos hablado de la pauta de innovación en el punto de cambio. ¿Es razonable considerar los diferentes niveles como algo especial, ya se llamen tribus, jefatura u otra cosa?». De modo nada sorprendente, los arqueólogos del grupo encontraron varias formas de responder al reto, explicando por qué algunas personas piensan de un modo y otras de otro. «No creo que sea del todo irrazonable», acabó concediendo Jeff. «Puede que existan niveles discretos de organización que, en un sentido general, sean comunes a toda evolución cultural. Pero no me preguntéis cómo habría que llamarlos». Explicó que algunos arqueólogos se refieren al cambio de un nivel a otro como puntos bisagra. Los biólogos evolutivos los llaman puntuaciones. Y los físicos, como Chris, transiciones de fase.

Si de verdad existen niveles discretos de organización social comunes a toda evolución cultural —al margen de cómo se denominen—, me pregunté si cada nivel representa algún tipo de sistema «natural», un nivel de organización hacia el que es atraído de modo inexorable el sistema cultural en evolución. Los arqueólogos se mostraron completamente escépticos. Pero, de nuevo Jeff admitió que no era irrazonable, al menos nadie podía inequívocamente demostrar que fuera falso. Me di cuenta de que estaba forzando el límite de lo razonable y lo cognoscible. Pero para eso estaba ahí.

Los sistemas más complejos exhiben lo que los matemáticos llaman atractores, estados en los que el sistema acaba estabilizándose, en función de sus propiedades. Imaginemos que estamos flotando en un mar embravecido y peligroso, entre rocas y arrecifes. Se crean remolinos, en función de la topografía del lecho marino y la corriente. Al final, nos atrae uno de esos vórtices. Nos quedamos ahí hasta que alguna perturbación mayor o cambio en la corriente nos saca de él, para ser luego atraídos por otro. Dicho de forma esquemática, así es como cabría imaginar un sistema dinámico con múltiples atractores: como la evolución cultural, con atractores equivalentes a bandas, tribus, jefaturas y Estados. Este mar mítico tendría que estar dispuesto de tal modo que el desventurado náufrago pasara primero por el remolino uno, tras lo cual el siguiente remolino posible sería el remolino dos y así sucesivamente. No habría necesariamente una progresión de uno a dos, de dos a tres y de tres a cuatro. La historia está llena de ejemplos de grupos sociales que consiguen un nivel superior de organización y luego se vienen abajo. Es lo que sucedió en el Chaco. Y, hasta tiempos recientes, toda sociedad que ha alcanzado el nivel cuatro —el Estado— ha acabado derrumbándose.

Llevando hasta el límite esta línea de pensamiento, pregunté a Chris qué esperaba en el caso de que fuéramos capaces de construir un modelo informático de evolución cultural, Tendría que empezar con los componentes de la banda dedicada al pillaje y su dinámica social y económica. ¿Esperaría que el modelo presentara atractores equivalentes a niveles discretos de organización, como la tribu, la jefatura, el Estado? «Esperaría ver atractores, sin duda», dijo sin vacilación. «Si hay poblaciones que interaccionan, y su adecuación depende de esa interacción, encontraremos periodos de estasis puntuados por periodos de cambio. Es lo que vemos en algunos de nuestros modelos evolutivos, de forma que espero verlo aquí también». En tal caso, la historia no podría ser descrita como una maldita cosa tras otra, ¿verdad?

Con una conversación tan espesa como ésa estaba claro que había llegado el momento de hacer una pausa e ir a tomar un té en el patio del convento.

***

«Os he visto antes», dijo Chris. «No erais arqueólogos. Erais biólogos. Erais lingüistas. Erais economistas, físicos, todo tipo de investigadores». Se trataba de la sesión final del congreso, todos estábamos reunidos otra vez en la capilla. Cada grupo había hecho un resumen de sus debates y conclusiones. Chris estaba ofreciendo la perspectiva del Instituto de Santa Fe. «Cada vez que un grupo de personas viene a una de estas conferencias, se considera algún tipo de proceso histórico. Los sistemas evolutivos son así. Son procesos únicos, de modo que no pueden compararse con nada más. Os gustaría repetir el proceso, ver lo que ocurre una segunda vez, una tercera y así sucesivamente. No es posible hacerlo, de modo que es aquí donde nosotros entramos».

***

Chris y otros miembros del instituto como él buscan principios universales, reglas fundamentales que moldeen todos los sistemas complejos adaptativos. «El congreso sobre sociedades sudoccidentales me aclaró mucho las cosas», me dijo Chris más tarde. «Fue entonces cuando me di cuenta de que había visto las mismas pautas una y otra vez en los congresos del instituto. Por eso dije: “Os he visto antes”». Chris y yo estábamos hablando un año después del congreso, justo después de volver de mi visita al cañón del Chaco. Nos encontrábamos en la nueva sede del instituto, un edificio de oficinas en Old Pecos Trail compartido con abogados y una compañía de seguros. Más conveniente quizá, pero ya no era el convento. «Aquí están todas esas bandas de cazadores de ahí fuera, grupos de individuos en los que todos son capaces de hacer todas las tareas. Cada uno de ellos puede cazar, recolectar plantas, hacer ropa, etcétera. Interaccionan entre sí, se produce una especialización y… ¡bang!… transición de fase… todo cambia. Se produce un nuevo nivel de organización social, un nivel superior de complejidad».

Chris estaba en la pizarra, ocupado primero en dibujar la transición de la banda a la tribu, y luego en demostrar por qué es lo mismo que el paso de los organismos unicelulares a los organismos multicelulares. No tardó en hablar de la explosión cámbrica y el equilibrio puntuado. Más dibujos. Luego, se ejecuta en el ordenador un simple modelo evolutivo. Dibujo. Poco después está con las bicicletas, las semillas y la caída de Gorbachov… Dibujo… dibujo.

Fue entonces cuando me convencí de verdad de que mi viaje en busca de pautas iba a merecer la pena.