Dan se sentía como cualquiera de las calaveras de las catacumbas: hueco por dentro.

Pero no quería que se le notara. Estaba muy avergonzado de haber llorado en el andén, pero notaba que le faltaba algo y no podía evitar echar la mano atrás en busca de la mochila. Sin embargo, ya no estaba allí. Se acordaba de la fotografía de sus padres perdida en los túneles del metro. Tal vez se hubiese rasgado en un montón de pedacitos, o tal vez sus padres estuviesen destinados a sonreír en la oscuridad para siempre, sin más compañía que la de las ratas. Dan tan sólo quería que estuviesen orgullosos de él y ahora ni siquiera sabía si sus padres podrían perdonarlo algún día.

La lluvia seguía cayendo. Los truenos resonaban en la atmósfera y cada pocos minutos el destello de un relámpago iluminaba el cielo de París.

Si Dan hubiese estado de humor, habría querido explorar Montmartre. Parecía un barrio genial. Estaba encima de una gran colina en lo alto de la cual se alzaba una iglesia blanca y abovedada que brillaba en la lluvia.

—¿Es ahí adonde vamos? —preguntó Dan.

Amy movió la cabeza negando.

—Ésa es la basílica del Sacré-Coeur. Debajo de ella hay una iglesia más pequeña, St-Pierre; se puede ver desde aquí.

—¿Dos iglesias, una al lado de la otra?

—Sí.

—¿Por qué no habrá escogido Franklin la más grande y pomposa?

Amy se encogió de hombros.

—No era su estilo. A él le gustaba la arquitectura simple. Le habrá parecido divertido escoger la sencilla y pequeña iglesia que se halla a la sombra de una grande y pomposa.

Para Dan, eso no tenía mucho sentido, pero estaba demasiado empapado y cansado como para discutir. Atravesaron las calles estrechas, pasando por delante de discotecas con música retumbante y letreros de neón que brillaban en la carretera mojada.

—Yo solía tener vida nocturna —dijo Nella suspirando.

Mientras subían a lo alto de la colina, Amy les contó lo que sabía sobre el barrio: allí habían vivido varios artistas, como Picasso, Vincent Van Gogh y Salvador Dalí.

Nella se ajustó el abrigo.

—Mi madre me contó otra historia: por qué se llama Montmartre, el monte del mártir. Me explicó que a san Dionisio le cortaron la cabeza en la cima, justo en el lugar al que nos dirigimos.

Aquello no parecía un buen presagio. Dan se preguntaba si guardarían aún la cabeza en la iglesia y si las cabezas de los santos realmente tendrían aureolas.

Unos minutos más tarde se encontraban en un cementerio lleno de barro, contemplando la oscura silueta de St-Pierre de Montmartre. La iglesia era probablemente más alta de lo que parecía, pero como la basílica blanca de la cima de la colina estaba justo detrás, St-Pierre parecía más pequeña. Estaba hecha de bloques de piedra gris. En el lado izquierdo del edificio se erigía el único campanario de la iglesia, con un pararrayos y un crucifijo en lo alto. A Dan le pareció que el edificio tenía un aspecto enfadado y resentido. Si las iglesias pudiesen fruncir el ceño, ésa lo haría.

—¿Cómo sabremos dónde mirar? —preguntó el muchacho.

—¿Dentro del santuario? —preguntó Nella esperanzada—. Al menos estaremos resguardados de la lluvia.

¡BUM!

Un rayo cruzó el tejado y el relámpago iluminó el área. En ese segundo, Dan vio algo.

—Ahí —dijo—, esa tumba.

—Dan —se quejó Amy—, ¡no es momento de pensar en tu colección!

Pero él corrió hacia un indicador de mármol. De no haber sido aficionado a observar tumbas, nunca se habría dado cuenta. No había fechas ni nombres. Al principio, Dan pensó que la figura grabada era un ángel, pero no lo parecía. La piedra era muy antigua y estaba erosionada, pero aún se distinguía…

—Serpientes entrelazadas —susurró Amy—, el escudo de los Lucian, y ahí…

Se arrodilló y señaló una flecha grabada en la base del indicador: una flecha que apuntaba hacia la tierra.

Amy y Dan se miraron mutuamente y asintieron.

—Es una broma, ¿verdad? —dijo Nella—. No pensaréis…

—Excavar una tumba —dijo Dan.

Encontraron un cobertizo con herramientas al lado de la iglesia donde se hicieron con una pala, un par de palitas de jardinería y una linterna que funcionaba. Pronto estuvieron de vuelta en el cementerio, cavando en el barro. La lluvia complicaba la tarea y en pocos minutos estaban completamente embadurnados de lama. A Dan le trajo recuerdos de cuando él y Amy eran pequeños y hacían batallas de barro; su niñera entonces protestaba horrorizada y los obligaba a pasar el resto de la tarde en un baño de burbujas, lavándose. Aunque esta vez no creía que Nella fuese a prepararles un baño.

Poco a poco, el agujero se hizo más profundo. Se llenaba de agua todo el tiempo, pero finalmente la pala de Dan tocó una piedra. Retiró el barro y encontró una losa de mármol de unos ochenta centímetros de ancho por un metro de largo.

—Demasiado pequeño para un ataúd —dijo Amy.

—A menos que sea de un niño —dijo Dan—; cabría aquí.

—¡No digas eso!

Dan se limpió el barro de la cara, manchándola aún más.

—Sólo hay una forma de averiguarlo. —El muchacho metió la pala por debajo de la losa en busca de una grieta y empezó a hacer palanca—. Necesito ayuda.

Amy se unió a él. Nella introdujo la pala en la grieta y entre los tres levantaron la losa. Debajo de ella había un agujero cuadrado, pero no era una tumba. Una escalera se dirigía hacia abajo, al interior de las catacumbas.

Cuando llegaron al final de la escalera, Dan iluminó la habitación con la linterna. Se trataba de una cámara cuadrada excavada en piedra caliza, con un túnel que salía hacia la izquierda y hacia la derecha. No había pilas de huesos, pero las paredes estaban decoradas con murales descoloridos. En el centro había un pedestal de piedra con grabados ornamentales de un metro de altura más o menos. En lo alto había un jarrón de porcelana.

—¡No lo toques! —dijo Amy—, tal vez sea una trampa.

Dan se acercó a la vasija.

—Mirad, está decorado con pequeños Franklins.

Podía distinguir a Benjamin Franklin sujetando una cometa en medio de una tormenta, Ben con una gorra de piel, Ben agitando un bastón sobre el océano como si estuviese haciendo un truco de magia…

—Es una vasija de recuerdo —dijo Amy—, como las que hicieron en el siglo XVIII para celebrar la llegada de Franklin a París.

—Te apuesto veinte dólares a que hay algo escrito dentro —la desafió Dan.

—Yo no apuesto —respondió Amy.

—Chicos —los interrumpió Nella—, mirad esto.

La joven estaba frente a la pared de atrás. Dan se acercó a ella e iluminó el mural. La imagen estaba descolorida, pero Dan pudo distinguir cuatro figuras: dos hombres y dos mujeres, vestidos con ropa antigua, incluso anterior a la época de Franklin, como de la Edad Media, el Renacimiento o algo así.

El tamaño de las figuras era mayor que el tamaño real. En uno de los extremos había un hombre delgado de pelo oscuro y aspecto cruel. Sostenía una daga que estaba casi oculta en el interior de su manga. Unas letras desvaídas bajo sus pies decían «L. Cahill». A su lado había una joven de ojos inteligentes de pelo rubio y corto. Ella sujetaba un antiguo mecanismo con engranajes de bronce, como un sistema de navegación o un reloj. La inscripción bajo el dobladillo de su vestido marrón decía «K. Cahill». A su derecha había un hombre enorme de cuello ancho y cejas tupidas con una espada a su lado. Tenía la mandíbula y los puños apretados, como si se estuviese preparando para dar un cabezazo a una pared de ladrillos. La inscripción decía «T. Cahill». Finalmente, en el extremo de la derecha, había una mujer con un vestido dorado. Su pelo de color rojizo estaba recogido en una trenza sobre uno de sus hombros. Sostenía una arpa, como una de esas arpas irlandesas que Dan había visto en el desfile del día de San Patricio en casa, en Boston. Su inscripción decía «J. Cahill».

Dan tuvo el extraño presentimiento de que las figuras lo miraban. Parecían enfadadas, como si acabasen de interrumpirlos en medio de una pelea… pero eso era estúpido. ¿Cómo podía pensar esas cosas al contemplar un mural?

—¿Quiénes son? —preguntó Nella.

Amy tocó la figura de L. Cahill, el hombre del cuchillo.

—¿L de Lucian?

—Sí —confirmó Dan.

No estaba seguro de por qué, pero desde el primer momento supo que Amy estaba en lo cierto. Era como si pudiera leer las expresiones de las figuras pintadas, tal como lo hacía a veces con Amy.

—Rama Lucian, este tipo fue el primero. Y K. Cahill —Amy movió la cabeza hacia la muchacha del aparato mecánico—, tal vez la K venga de Katrina o Katherine, como la rama Ekaterina.

—Es posible. —Dan miró hacia el hombre de la espada—. Entonces, ¿la T es de Tomas? Eh, se parece a los Holt.

La imagen de T. Cahill parecía mirarlo fijamente. El muchacho se lo podía imaginar perfectamente con un chándal violeta. Después, Dan dirigió su atención a la última imagen: la joven del arpa.

—Y la J es de Janus. ¿Crees que se llamaba Jane?

Amy asintió.

—La primera de los Janus. Mira, tiene los ojos de…

—Jonah Wizard —dijo Dan. El parecido era espeluznante.

—Estos cuatro… —empezó Amy—; cualquiera diría que parecen…

—Hermanos —concluyó Dan.

No sólo por sus similitudes en los rasgos, sino también por sus posturas y expresiones. Dan se había peleado con Amy las suficientes veces como para reconocer el aspecto: aquellos tipos eran hermanos que habían pasado años molestándose mutuamente. La forma en que estaban colocados: dando a entender que se conocían íntimamente pero también que estaban haciendo un gran esfuerzo por no estrangularse los unos a los otros.

—Algo debió de pasar entre ellos —dijo Amy—. Algo…

Sus ojos se abrieron como platos. Se acercó hasta el centro del mural y apartó algunas telarañas que había entre K. y T. Cahill. Allí, muy pequeñas pero claras en el horizonte pintado, había una casa en llamas y una figura negra que escapaba de ella, una persona envuelta en una capa negra.

—Un incendio —dijo Amy sujetando con fuerza su collar de jade—, como el de la mansión de Grace. Como lo que les pasó a nuestros padres. No hemos cambiado nada en todos estos siglos. Aún estamos tratando de destruirnos entre nosotros.

Dan pasó los dedos por encima del mural. No tenía sentido que pudiesen saber quiénes eran esas personas, pero estaba seguro de que Amy tenía razón. De alguna forma, tenía la certeza. Estaba viendo a cuatro hermanos: los iniciadores de las ramas Cahill. Estudió sus caras de la misma manera que solía hacerlo con la fotografía de sus padres, preguntándose a quién se parecería más.

—Pero ¿qué pasó? —preguntó Nella—, ¿qué había en esa casa?

Dan se volvió hacia el pedestal de piedra.

—No lo sé, pero creo que va siendo hora de que abramos esta vasija.

Dan se ofreció como voluntario. Amy y Nella se mantuvieron alejadas mientras él, lentamente, levantaba la vasija del pedestal. No voló ninguna flecha envenenada, no cayeron pinchos del techo, y tampoco se abrió ningún pozo de serpientes, lo que a Dan le pareció bastante decepcionante.

Estaba a punto de levantar la tapa cuando Amy dijo:

—¡Espera!

La joven señaló la base del pedestal. Dan se había dado cuenta de que estaba tallada, pero no se había fijado en los grabados.

—Son… ¿partituras? —preguntó.

Amy asintió.

Las notas, líneas y stanzas estaban labradas en la piedra; se trataba de una canción complicada. Al muchacho le trajo malos recuerdos de su profesora de piano, la señorita Harsh, que había renunciado a darle clases el año anterior después de que el chico pusiese pegamento en las teclas de su instrumento.

—¿Qué significa? —preguntó él.

—No lo sé —respondió Amy—, a Franklin le gustaba la música…

—Lo más probable es que sólo sea parte de la decoración —dijo Dan impaciente.

Algo en el interior de esa vasija pedía a gritos que lo sacasen de ahí y Dan no podía resistirse, tenía que abrirla. Así que el muchacho puso la mano en la tapa.

—¡Dan, no!

Pero el joven la abrió. Y no pasó nada. Metió la mano y sacó un vaso de cristal cilíndrico que tenía un corcho y que estaba envuelto en papel.

—¿Qué es eso? —preguntó Amy.

—Líquido —dijo Dan—, un frasco de algo.

Él desató el papel y lo tiró.

—¡Eh! —dijo Amy—, ¡podría ser importante!

—Es sólo un envoltorio.

Ella lo cogió, lo desdobló, lo examinó y metió el papel en el bolsillo de su camiseta. A Dan no le importaba el papel. Estaba más interesado en descifrar las palabras grabadas en el frasco de cristal. En su interior había un líquido verde y denso, como el líquido con el que solía jugar y tirar a sus amigos. La inscripción decía:

—¿Qué es eso? —preguntó Nella.

—¿Alemán? —sugirió Amy.

—Mmm… Eso no se parece a ninguna lengua que yo haya escuchado —respondió Nella.

De repente, Dan empezó a sentir un hormigueo por todo el cuerpo. Las letras comenzaron a redistribuirse en su mente.

—Es uno de esos puzles de palabras —informó él—, en los que hay palabras codificadas.

—¿Un anagrama? —preguntó Amy—. ¿Cómo lo sabes?

Dan no podía explicarlo, simplemente había cobrado sentido para él, igual que los números, o los cierres o las estadísticas de los cromos de béisbol.

—Dame un bolígrafo y un trozo de papel.

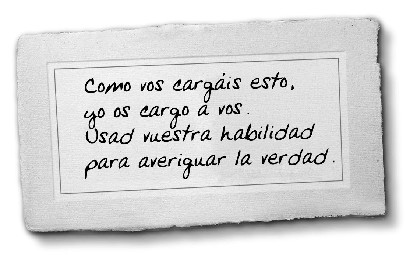

Amy buscó en su bolso y el único papel que pudo encontrar fue una cartulina de color crema, la pista original sobre el pobre Richard, pero a Dan no le importó. Le entregó el frasco a su hermana y cogió el papel, le dio la vuelta y escribió en la parte de atrás, descifrando el anagrama palabra por palabra:

Nella silbó.

—Estoy impresionada.

—Es la segunda pista —dijo Dan—, la segunda pista de verdad. Tiene que serlo.

Amy frunció el ceño en señal de duda.

—Tal vez. Pero ¿qué quiere decir «como vos cargáis esto»?

De repente, la luz inundó la habitación.

—¡Buen trabajo, primo!

En lo alto de la escalera, completamente empapado pero bastante satisfecho consigo mismo, se encontraba Jonah Wizard. Su padre estaba detrás de él con una cámara de vídeo.

—Tíos, esto será una bomba televisiva. —Jonah sonrió perversamente—. ¡Ésta es la parte en la que yo aparezco inesperadamente, acabo con mis enemigos de poca monta y me hago con la pista!