Amy supo que algo había ido mal en cuando vio a Nella salir del servicio de alquiler de coches. Tenía el ceño fruncido y llevaba un sobre marrón grueso y acolchado.

—¿Qué es eso? —preguntó Amy.

—Es para vosotros, chicos —dijo Nella, alargándoles el paquete—, alguien lo entregó en el mostrador esta mañana.

—Eso es imposible —respondió Amy—, nadie sabe que estamos aquí.

Pero mientras lo decía, un escalofrío le recorrió la espalda. Habían reservado los billetes del tren y el coche de alquiler por Internet la noche anterior, a nombre de Nella. ¿Era posible que alguien los hubiese rastreado tan rápidamente?

—¿Qué pone en el sobre? —preguntó Dan.

—A la atención de A. y D. Cahill —leyó Nella—, de W. McIntyre.

—¡El señor McIntyre! —Dan cogió el paquete.

—¡Espera! —gritó Amy—, podría ser una trampa.

Dan puso los ojos en blanco.

—¡Venga ya!, si es del señor…

—Puede haberlo dejado cualquiera —insistió Amy—. Podría explotar o algo peor.

—Venga ya, esto es demasiado —dijo Nella—. ¿Por qué razón enviaría alguien una bomba a un par de niños? ¿Y quién es ese tal McIntyre?

—Yo creo que debemos dejar que sea Nella quien lo abra —sugirió Dan con una sonrisa de oreja a oreja.

—¡De eso nada! —respondió Nella.

—Pero tú eres nuestra niñera, ¿no se supone que tienes que protegernos desactivando explosivos y esas cosas?

—Yo conduzco, enano. ¡Con eso basta!

Amy suspiró y cogió el paquete, caminó hacia el aparcamiento alejándose bastante de ellos, puso la solapa del sobre de manera que Dan y Nella no pudieran verla y luego abrió el sobre.

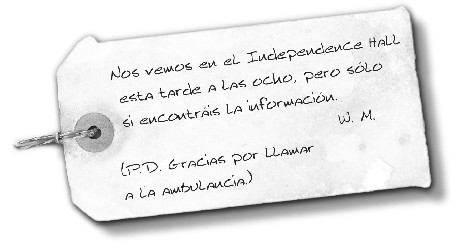

No pasó nada. En el interior había un cilindro metálico parecido a una linterna, sólo que la luz era una tira de cristal violeta que bajaba por un lado. Había también una nota adjunta escrita de forma descuidada, como si el autor tuviese prisa:

—¿Qué información? —preguntó Dan, leyendo de reojo.

—La siguiente pista, supongo.

—¿Qué pista? —quiso saber Nella.

—Nada —respondieron Dan y Amy.

Nella apartó de un soplido un mechón de pelo que le caía encima de los ojos.

—Da igual. No os mováis de aquí, en seguida traigo el coche.

Los dejó esperando con las maletas y con Saladin, al que llevaban en su nueva jaula. El gato no estaba demasiado contento con su nueva forma de viajar, y tampoco a Nella le hacía mucha gracia cargar con el atún que habían llevado para que Saladin estuviera más tranquilo, pero Amy no había sido capaz de dejarlo solo.

—Miau —maulló Saladin.

Amy se agachó y le acarició la cabeza entre las barras.

—Dan, tal vez no deberíamos ir a ese encuentro. El señor McIntyre nos dijo que no confiásemos en nadie.

—¡Pero la nota es suya!

—Podría ser una farsa.

—¡Eso lo vuelve aún mejor! ¡Tenemos que ir!

Amy se toqueteó el pelo. Odiaba que Dan no la tomase en serio y eso podía ser arriesgado.

—Para poder ir, dice que antes tenemos que encontrar la información.

—Pero tú sabes dónde buscar, ¿no? Tú eres inteligente y esas cosas.

«Inteligente y esas cosas», como si eso fuera suficiente para rastrear una pista en una ciudad tan grande. Antes de que dejaran Boston, había derrochado algo de dinero comprando algunos libros sobre Benjamin Franklin y Filadelfia a sus amigos de la tienda de libros usados. Se había pasado todo el viaje en tren leyendo, así que…

—Tengo algunas ideas —admitió—, pero no sé dónde acabaremos, es decir, ¿has pensado qué podría ser ese tesoro final?

—Algo guay.

—No veas qué gran ayuda, Dan. Lo que quiero decir es: ¿qué podría convertir a alguien en el Cahill más importante de la historia? ¿Y por qué serán exactamente treinta y nueve pistas?

Dan se encogió de hombros.

—El treinta y nueve es un número bonito. Es trece veces tres y es también la suma de cinco números primos consecutivos: tres, cinco, siete, once y trece; además, si sumas las tres primeras potencias del número tres: tres más tres al cuadrado más tres al cubo, obtienes el número treinta y nueve.

Amy lo miró atónita.

—¿Y tú cómo sabes eso?

—¿Qué quieres decir? Es obvio.

Amy movió la cabeza consternada. Dan actuaba como un tonto la mayor parte del tiempo, y de vez en cuando decía cosas como ésa: sumando números primos o números elevados al cubo en los que a ella nunca se le habría ocurrido pensar. Su padre había sido profesor de matemáticas en la universidad y por lo visto Dan había heredado su habilidad con los números. A Amy, sin embargo, sólo recordar los números de teléfono ya le costaba trabajo.

La muchacha cogió el extraño cilindro metálico que el señor McIntyre les había enviado y lo encendió; la luz que producía era violeta.

—¿Qué es esa cosa?

—No lo sé —respondió Amy—, pero creo que vamos a tener que averiguarlo antes de las ocho.

Amy odiaba los coches casi tanto como odiaba las multitudes. Se había prometido a sí misma que cuando fuese mayor viviría en un sitio donde no hiciera falta conducir. Y en parte se debía a que ya había viajado anteriormente con Nella en coche.

Nella había alquilado un Toyota híbrido. Según ella, era más ecológico, lo que a Amy le parecía bien, pero costaba doscientos cincuenta y ocho dólares al día y el modo en que Nella tomaba las curvas y pisaba el acelerador no le parecía demasiado «verde».

Estaban en la autopista interestatal número 95 y se dirigían al centro de la ciudad cuando a Amy se le ocurrió mirar detrás de ellos. No estaba segura de por qué, pero tenía una sensación de picor en el cuello que le decía que alguien la observaba, lo cual no era mentira.

—Nos están siguiendo —anunció.

—¿Qué? —preguntó Dan.

—Cinco coches más atrás —respondió Amy—, un Mercedes gris. Son los Starling.

—¿Un Starbucks? —preguntó Nella entusiasmada—, ¿dónde?

—«Starling» —le corrigió Amy—. Son familiares nuestros: Ned, Ted y Sinead.

Nella resopló.

—Ésos no serán sus verdaderos nombres, ¿verdad?

—No estoy de broma —dijo Amy—, es por lo de la búsqueda del tesoro. No podemos permitir que nos sigan, tenemos que despistarlos.

No hacía falta que se lo dijeran dos veces. Nella dio un volantazo y el Toyota atravesó tres carriles. Saladin maulló. Justo cuando iban a chocar contra los guardarraíles, muy disimuladamente, la joven conductora se incorporó suavemente a un carril de salida.

Lo último que Amy consiguió ver de los Starling fue la cara pecosa de Sinead pegada a la ventanilla del Mercedes, boquiabierta al ver cómo Amy y Dan habían logrado perderlos de vista.

—¿Están lo suficientemente despistados? —preguntó Nella.

—Miau —protestó Saladin.

—¡Podrías habernos matado! —dijo Dan con una gran sonrisa en la boca—. ¡Hazlo de nuevo!

—¡No! —exclamó Amy—. Vamos a la calle Locust, ¡y rapidito!

Su primera parada fue la biblioteca Company of Philadelphia, un gran edificio de ladrillos rojos en el centro de la ciudad. Amy y Dan le pidieron a Nella que esperase en el coche con Saladin y después subieron la escalinata de la puerta de entrada.

—Vaya, otra biblioteca —dijo Dan—. Espero que siga nuestra suerte con las bibliotecas.

—Franklin fundó este lugar —le contó Amy—. Aquí se conservan muchos libros de su colección personal. Si pudiésemos convencer a los bibliotecarios…

—¿Por qué tanta insistencia con Benjamin Franklin? Vale, es el tío que inventó la electricidad o lo que sea, pero eso fue hace cientos de años.

—Él no «inventó» la electricidad —le rectificó Amy tratando de parecer no impertinente—, descubrió que un rayos estaban cargados de electricidad, inventó los pararrayos para proteger los edificios, experimentó con pilas y…

—Ey, yo también. ¿Alguna vez te has puesto una pila en la lengua?

—Eres un idiota. La cuestión es que Franklin era famoso por muchas razones. Empezó haciéndose rico con su imprenta y después, como científico, inventó un montón de cosas. Más tarde ayudó a escribir la Declaración de Independencia y la Constitución. Fue incluso embajador en Inglaterra y en Francia. Fue brillante y mundialmente famoso. Le caía bien a todo el mundo y vivió hasta los ochenta y tantos años.

—Superman —respondió Dan.

—Algo así.

—Entonces, ¿tú crees que él sabía qué es… este tesoro que estamos buscando?

Amy no había pensado en eso. Franklin había sido una de las personas más influyentes de la historia. Si era un Cahill y sabía de la existencia de este secreto familiar…

—Creo que —dijo ella— será mejor que lo averigüemos.

La joven abrió las puertas y dejó pasar a Dan.

Afortunadamente, los bibliotecarios estaban teniendo un día tranquilo y Amy no se mostró nada tímida con ellos. Adoraba a los bibliotecarios. Cuando les dijo que ese verano estaba realizando un proyecto de investigación sobre Benjamin Franklin y que necesitaba consultar documentos históricos, se desvivieron por ayudarla.

Les hicieron ponerse guantes de látex y trabajar en una sala de lectura climatizada mientras ellos iban llevando libros antiguos para que los viesen.

La bibliotecaria les llevó el primer libro y Amy exclamó:

—¡Éste es el primer dibujo de Franklin!

Dan torció la vista tratando de verlo desde otro ángulo. La imagen mostraba una serpiente cortada en trece partes, cada una etiquetada con el nombre de una colonia americana.

—No es muy divertido para ser un dibujo —opinó Dan.

—No fue hecho con intención de divertir —respondió Amy—; en aquella época, los dibujos se hacían para evidenciar un problema o hacer una observación importante. Con este dibujo decía que si las colonias no se aliaban, Gran Bretaña las dividiría.

—Ya veo. —Dan dirigió la atención a su ordenador. Llevaban unos cinco minutos en la biblioteca y allí estaba él, aburriéndose ya, tecleando en su ordenador en lugar de ayudar a su hermana.

Amy estudió minuciosamente los otros documentos: un periódico que se había impreso en la imprenta de Franklin, una copia que Franklin había poseído del Progreso del Peregrino. Tantas cosas impresionantes… Pero ¿qué estaba buscando ella exactamente? Amy se sentía presionada y nunca había trabajado bien bajo presión.

—¿Has encontrado lo que buscabas? —preguntó la bibliotecaria. Tenía el pelo encrespado y llevaba gafas, parecía una especie de bruja buena.

—Creo que necesito algo más. Algo que fuera… importante para Franklin.

La bibliotecaria se paró a pensar.

—Sus cartas eran algo importante para Franklin. Escribió muchas, muchas cartas a sus amigos y familiares porque vivió mucho tiempo en Europa. Te traeré unas cuantas. —Se ajustó las gafas y salió de la habitación.

—Franklin también inventó eso —dijo Amy distraídamente.

Dan frunció el ceño.

—¿A los bibliotecarios?

—¡No! ¡Las gafas! Cortó dos lentes y las pegó mitad contra mitad, para poder ver bien de lejos y de cerca con el mismo par.

—Ah. —Dan no parecía estar impresionado. Continuó jugando con su portátil. Tenía la misteriosa linterna del señor McIntyre delante de él y no paraba de encenderla y apagarla.

La bibliotecaria les llevó un montón de cosas nuevas, incluyendo antiguas cartas guardadas en sobres de plástico. Amy las leyó, pero se sintió más desesperanzada que nunca. No había nada que le llamara la atención. Ningún documento gritaba «pista».

De repente, Dan se incorporó en su asiento.

—¡Lo he encontrado!

—¿Qué has encontrado? —Ella había asumido que Dan estaba jugando con sus videojuegos, pero cuando el muchacho giró el ordenador para que su hermana pudiera echar un vistazo a la pantalla, vio una foto de una linterna como la que el señor McIntyre les había enviado.

—¡Es un lector de negro fluorescente! —anunció el muchacho.

—¡Muy ingenioso! Nosotros tenemos uno de ésos en nuestra colección.

Amy levantó la vista del papel.

—¿Por qué? ¿Para qué sirven?

—Revelan escrituras secretas —respondió la bibliotecaria—. Durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, los espías utilizaban tinta invisible para enviar mensajes en documentos que parecían inofensivos, como cartas de amor o pedidos a comerciantes. El destinatario usaba el calor o algún producto químico para hacer que las palabras secretas apareciesen entre las líneas. Obviamente, nosotros no podemos estropear nuestros documentos con productos químicos, así que utilizamos un lector de éstos para buscar mensajes secretos.

Amy cogió el lector de negro fluorescente.

—¿Podemos…?

—Puedo ahorrarte tiempo, querida —respondió la bibliotecaria—. Comprobamos todos nuestros documentos coloniales como regla general. Desgraciadamente, no hay mensajes secretos en ellos.

A Amy se le cayó el alma a los pies. Habían desperdiciado su tiempo en la biblioteca y aún no sabía qué estaba buscando. Tenía una lista mental sobre otros lugares que podía visitar, pero era muy larga. Era imposible que consiguiesen visitarlos todos antes de esa noche a las ocho.

«Mensajes secretos». Franklin había escrito muchas cartas a sus amigos y familiares cuando vivía en Europa. «Sigue a Franklin». Se le estaba ocurriendo una idea loca.

Amy miró a la bibliotecaria.

—Ha dicho que sus cartas eran muy importantes para él. ¿Hay algún otro lugar donde tengan expuestas cartas de Franklin?

La bibliotecaria sonrió.

—Pues estás de suerte, algunos de sus documentos escritos a mano más famosos están expuestos este mes en el Instituto Franklin en el…

—¿El museo de ciencias? —Amy se apresuró—. ¿En la calle Veinte?

—Exacto —respondió la bibliotecaria sobresaltada—, pero ¿cómo…?

—¡Gracias! —Amy salió a toda prisa de la habitación con Dan detrás de ella.

No tardaron mucho tiempo en llegar con el coche hasta el Instituto Franklin. A Nella no le hacía mucha gracia quedarse de nuevo en el coche con el gato, pero Dan y Amy la convencieron de que no tardarían mucho. Corrieron hacia el edificio y en la entrada vieron una estatua de mármol blanco de seis metros de altura en la que Benjamin Franklin estaba sentado en una silla, observándolos.

—¡Madre mía! ¡Eso sí que es un Big Ben!

Amy asintió.

—Al final de su vida, pesaba tanto que tenían que transportarlo allá adonde fuera en un palanquín que cargaban cuatro corpulentos convictos.

—Qué bárbaro —respondió Dan—, yo también quiero un palanquín.

—Tú pesas menos de cincuenta kilos.

—RESOLUTION: Comer más helados.

—¡Venga, vamos!

El museo era enorme. Pasaron por delante del monumento y de la taquilla y después siguieron el mapa hasta llegar a la Galería de Franklin. Era ya tarde y el lugar estaba bastante desierto.

—¡Mira esto! —Dan cogió un brazo mecánico y sujetó la muñeca de Amy con él.

—¡Para ya! —dijo ella—, Franklin inventó eso para alcanzar cosas que están en estantes elevados, no para molestar a tu hermana.

—Seguro que si hubiera tenido una hermana…

—¡Tenía una hermana, Dan! Venga, date prisa, tenemos que encontrar sus cartas. Céntrate.

Siguieron caminando. Encontraron una exposición de los pararrayos de Franklin, un montón de gafas y una de sus baterías para generar electricidad: una caja de madera llena de tarros de cristal comunicados entre sí por cables.

—Esa cosa es enorme —dijo el muchacho—, y eso es como una batería, ¿no? ¿Y eso, qué es eso?

Corrió hacia otro objeto que estaba siendo exhibido. Se trataba de una caja de madera de caoba en la que había una hilera de platillos de cristal muy apretados entre sí, como una pila de cuencos de cereales.

—Es una armónica —respondió Amy, leyendo la descripción—; al frotar los bordes de los cristales se oye música.

—Asombroso, ¿y también lo inventó Franklin?

—Sí. Aquí dice que estuvo de moda durante un tiempo y que muchos compositores escribieron música para…

Amy se quedó petrificada. Un hombre alto de pelo gris acababa de atravesar el vestíbulo de la galería de enfrente y se dirigía al mostrador de información. Llevaba puesto un traje negro.

—¿Qué? —preguntó Dan.

Agarró a su hermano de la mano y se adentraron en la galería. No pararon hasta encontrarse a dos salas de distancia y se escondieron detrás de una enorme esfera de cristal que representaba el sistema solar.

—¿Qué estará haciendo aquí? —dijo Amy preocupada.

—Ni idea —respondió Dan—; como el incendio no funcionó, ¡ha venido a por nosotros! No podemos salir por la entrada principal, estará esperando para atraparnos en cuanto lo intentemos.

Amy, nerviosa, empezó a mirar a su alrededor buscando otra salida, y entonces se dio cuenta de lo que tenían allí, justo a su lado. Documentos. Expositores llenos de documentos de pergamino amarillento, escritos con una caligrafía serpenteante.

—¡Las cartas de Franklin! —dijo ella—; rápido, dame el lector de negro fluorescente.

Dan rebuscó en su mochila y sacó la linterna. La pasaron por la primera carta y la alumbraron a través del cristal. El documento parecía ser un tipo de solicitud de suministros. Decía así:

Señor, últimamente he estado escribiendo a Nueva York, así que espero que le lleguen mis cartas. En estos momentos sólo tengo tiempo para solicitarle que me envíe los siguientes productos, a saber:

1 docena — Diccionarios de inglés de Cole

3 docenas — Libros de contabilidad Mathers Young Man’s Compan’n

1 Medida — Iron Solute

2 — Atlas marinos Quarter Waggoners de América

La luz violeta iluminó el papel, pero no descubrió nada nuevo.

—¡Siguiente! —dijo Amy. Estaba segura de que el hombre de negro iba a dar con ellos en cualquier momento.

—¡Vaya! —exclamó Dan.

Amy le agarró del brazo.

—¿Lo has encontrado?

—No, pero mira este informe: «A la Royal Academy». Escribió todo un informe sobre pedos —dijo Dan con una sonrisa de oreja a oreja—. Propone un estudio científico de los diferentes olores de los pedos. Tienes razón Amy, este tío era un genio.

—¡No seas bobo, Dan! ¡Sigue buscando!

Alumbraron cuatro documentos más escritos por Franklin, pero no encontraron nada en ellos. Después, en el quinto, Dan exclamó:

—¡Aquí!

Por suerte, no era otro informe sobre pedos. Se trataba de una carta que Franklin había escrito en París en 1785 a un tal Jay. Amy no sabía de qué hablaba la carta y no tenía tiempo de leerla, pero al pasar el lector de negro fluorescente, entre las líneas de la carta se veían unas frases, un mensaje secreto escrito con la caligrafía de Franklin:

Pronto habré de abandonar

Este increíble lugar

Y tendré que dejar atrás

Lo que ha dividido a mi clan.

Más abajo, dibujado a mano, había un escudo con dos serpientes enroscadas alrededor de una espada.

Amy suspiró.

—Es uno de los escudos de la biblioteca de Grace, el de la L. ¡Franklin debía de ser un Lucian!

—¿Así que ésta es la segunda pista? —preguntó Dan—, ¿o es una pista de la pista?

Se oyó el clic de una cámara.

—Eso da igual —dijo la voz de una niña—, buen trabajo.

Amy se dio la vuelta y se vio rodeada por los Starling. Los tres vestían del mismo modo, que además, como siempre, era de un estilo muy pijo: pantalones verde caqui, polos con los botones abrochados y mocasines. El pelo de Sinead era castaño rojizo y lo llevaba recogido en una coleta. Ella estaba en medio de sus hermanos, Ted y Ned, que sonreían de manera poco amigable. La niña sujetaba un móvil, que obviamente había utilizado para sacar una foto de la pista que habían encontrado Amy y Dan.

—Nos despistasteis bastante en la autopista —admitió Sinead—. Afortunadamente, no había demasiados lugares relacionados con Franklin a los que pudieseis haberos dirigido. Gracias por la pista.

La muchacha arrancó el lector de negro fluorescente de las manos de Dan.

—Ahora escuchad atentamente. Vosotros dos, mocosos, os vais a quedar en el museo durante media hora. Dadnos algo de ventaja o nos veremos obligados a ataros. Si os vais antes, os juro que Ted y Ned se enterarán y no les hará ninguna gracia.

Sus dos hermanos se rieron con maldad.

Sinead se dio la vuelta dispuesta a marcharse cuando Amy de repente dijo:

—¡Es… es… esperad! Hay un hombre… —Amy intentó seguir hablando, pero los Starling la miraban fijamente y se sentía como si le hubiesen tirado encima un jarro de agua.

—¿Qué hombre?

—¡Ha estado observándonos y siguiéndonos! —dijo Dan—. No es seguro salir por la puerta principal.

Sinead sonrió.

—¿Os preocupáis por nuestra seguridad? Sois muy amables, lo que pasa es que… —Sinead se acercó y, clavándole el dedo en el estómago con cada palabra, le dijo—: No me fío de ti.

Sinead y sus hermanos se rieron, después se dieron la vuelta y corrieron hacia la salida principal.

Antes de que Amy pudiese siquiera pensar en qué hacer, un horrible zumbido muy grave hizo vibrar el suelo. Después se oyó: ¡bum!

Los expositores de cristal se hicieron añicos y todo el edificio se bamboleó. Amy salió despedida encima de Dan y los dos se desplomaron en el suelo.

Cuando la muchacha se incorporó, veía todo borroso. No estaba segura de cuánto tiempo había permanecido así, aturdida. Tambaleándose, consiguió ponerse en pie y tiró a Dan de un brazo.

—¡Levántate! —dijo ella, pero no podía oír su propia voz.

—¿Qué? —leyó Amy en los labios de su hermano.

Con dificultad, lo ayudó a levantarse y juntos corrieron hacia la salida. El humo y el polvo flotaban en el aire y las luces de emergencia de las alarmas de incendio estaban encendidas. Un montón de escombros bloqueaba la salida de la Galería de Franklin, como si se hubiera desplomado parte del techo. En el suelo, junto a los pies de Amy, se encontraba el lector de negro fluorescente, hecho pedazos, y el móvil de Sinead.

No había señal de los Starling por ningún lado.