La infancia estaba llena de peligros: el sarampión, los caramelos con drogas, Leticia Sabater…

Pero había un peligro que superaba a todos los demás: los parques de columpios.

Cuando en una zona de la ciudad había muchos niños, el ayuntamiento ponía un parque de columpios.

¿Como diversión…? No, como control de natalidad.

Se trataba de auténticos campos de exterminio, con aquellos aparatos de tortura hechos de hierro y cadenas.

Eran como un parque de atracciones pero en cutre.

En realidad era un parque «a tracción», porque la energía la tenías que poner tú. Nos teníamos que autopropulsar.

Cuando nuestros padres querían deshacerse de nosotros para siempre, o nos regalaban unos patines o nos llevaban a los columpios.

Si no, acordaos del columpio clásico: el de las dos cadenas y la tablita para sentarte.

Ahí solo tenías dos posibilidades, que cuando creces descubres que son las dos opciones que rigen el mundo: dar tú o que te den.

Si existiese la tradición de escribir como epitafio en las tumbas la última frase pronunciada antes de morir, el número uno en el ranking del cementerio sería:

«Empuja más fuerte, mamá».

Yo siempre tenía miedo de que el columpio diera la vuelta completa.

Una variante que nosotros mismos inventamos con este columpio era enroscar las cadenas y de repente soltarnos dando vueltas como una turbina.

El mareo que daba hizo que más de uno echara el Petit Suisse.

Otro columpio típico era el balancín, que requería de dos niños, uno sentado en cada extremo.

Era un duelo a muerte. Solo uno saldría sano y el otro acabaría castrado.

La cosa era así: subías, bajabas, subías, bajabas, y el que estaba abajo tenía el poder de mantenerte arriba con las piernas colgando, bajarse él y dejarte caer de golpe.

¡Y ya podías cantar en un coro!

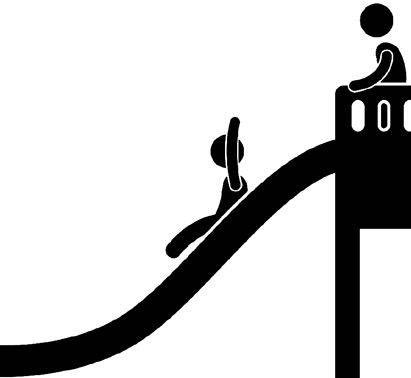

El más llamativo de todos los columpios era el tobogán.

Cuando lo veías desde abajo la rampa parecía pequeña.

Pero, viéndolo desde arriba, daba mucho vértigo y aquella rampa te parecía interminable. Tenías miedo de tirarte y de que al llegar abajo tu ropa hubiese pasado de moda.

Aunque una vez que subías las escaleras, no podías echarte atrás porque ya había una cola de niños subiendo a tu espalda.

Solo podías tirarte y que fuese lo que Dios quisiera.

Es decir: quemarte las manos agarrándote al pasamanos o estrellarte contra el suelo.

Recuerdo que siempre había un hoyo en la arena al final del tobogán. Si escarbásemos, seguro que encontraríamos esqueletos.

Si a esas alturas todavía continuabas entero, aún quedaba una última oportunidad… el laberinto.

Un amasijo de hierros cruzados, con aspecto de escultura de Chillida, que no ofrecía ningún tipo de diversión. Diseñado exclusivamente para que nos rompiésemos la cabeza.

Hoy los hacen de cuerdas, para que acabes ahorcado, porque mancha menos.

Pasar una tarde en los columpios era toda una gymkana sádica. Es como si el Grand Prix lo presentara Hitler.

Pero cuando llegabas sano y salvo al banco donde te esperaba tu madre, ella te miraba decepcionada pensando: «Vaya, todavía estás aquí…».

Y éramos unos masoquistas porque encima preguntábamos:

—¿Volvemos mañana, mamá?

—No, hijo, mañana te compro unos patines…