Fantasmiko: íbamos por la calle zampándonos fantasmitas como si fuésemos un comecocos.

Cuando llegaba el verano, la ciudad se llenaba de un tipo de quioscos más sencillos que los de chuches. Estaban prefabricados y aparecían de la noche a la mañana: los quioscos de los helados.

Las principales marcas eran Miko, Camy y Frigo, y luego había otras como Royne, Avidesa o La Menorquina, que, si no había otra cosa, pues comprabas sus productos, que eran más baratos pero también eran puro hielo.

Fantasmiko: íbamos por la calle zampándonos fantasmitas como si fuésemos un comecocos.

Absorber con fuerza un polo de Royne era peligroso porque se te congelaba el paladar, te subía por el cerebro y durante unos minutos te daba un paralís en un lado de la cara.

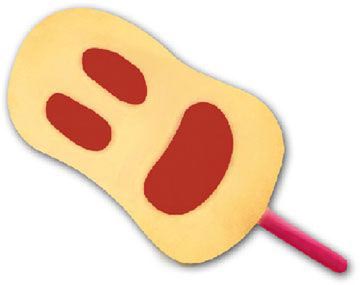

A mí me gustaba uno con forma de dedo, que sacó la marca Frigo y que, en un alarde de ingenio, llamaron Frigodedo.

Tuvo tanto éxito que al año siguiente sacaron el Frigopie. Y hombre, chupar un dedo vaya… Pero ¿chupar un pie?

Yo tenía miedo y pensaba que si seguían con la historia…

¡Pues siguieron! Sacaron un helado de forma sospechosamente fálica llamado Pirulo.

En los quioscos de los helados siempre había un panel enorme con todo el surtido que tenían y el precio aparecía debajo de cada foto.

¿Tantos helados cabían en aquella caseta tan pequeña? Igual se producía el «efecto iglú» (véase «Espinetada»).

¿O es que tenían solo uno de cada?

Pues debía de ser eso, porque cuando te acercabas al mostrador a pedir el que te gustaba, el heladero decía: «De esos no me quedan, ¿no ves que lo he marcado con una cruz?».

Helado Drácula, para paladares atrevidos. Yo lo habría hecho de ajo.

Menos mal que había carritos ambulantes donde vendían helados artesanos de los de toda la vida, con sabor a fresa, limón, vainilla y chocolate. Que luego se volvieron locos y empezaron a innovar y a sacar sabores más exóticos. Me acuerdo de un año que sacaron el sabor «pitufo», que vale, el color era el mismo, pero a ver quién era el guapo que decía: «Pues sí, tiene el punto de sabor exacto». A no ser que fueras Gárgamel.

Pero durante todo el año también había diferentes formas de disfrutar de productos helados.

La tarta helada Contessa vino para hacer feliz a toda la familia. A tu madre le ahorraba tener que hacer una tarta cuando venían invitados y a ti pelarte una naranja de postre.

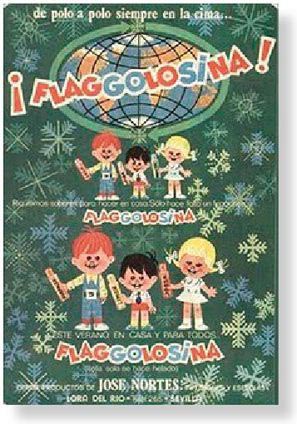

Y las tiendas de barrio que tenían congelador te podían vender en pleno diciembre aquellas míticas barritas de hielo de sabores como la Flaggolosina o el Burmar Flax.

Pero existe una tendencia española a decir: «¿Por qué pagar por algo si lo puedo hacer en casa?». Pues tengo la respuesta: ¡Porque lo hacemos mal!

Esta costumbre nos impulsó en los ochenta a hacer helados caseros. Echabas Fanta de naranja en las cubiteras del congelador, les plantabas un palillo mondadientes y ya tenías un polo casero. Pero cuando lo probabas descubrías que lo que tenías era una mierda pinchada en un palo.