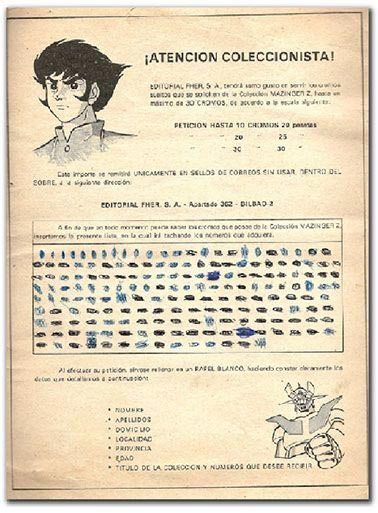

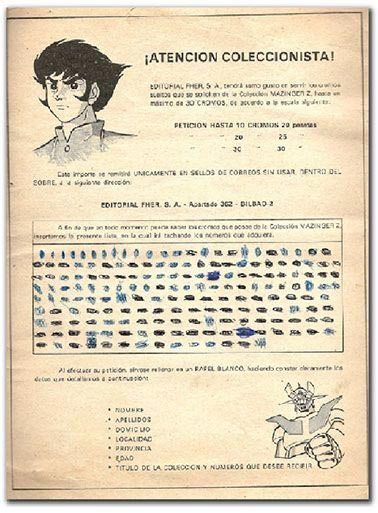

Algunos álbumes te daban la opción de pedir por correo los cromos que te faltaban.

El tipo encargado de ese departamento de envíos debió de morirse de pena y de aburrimiento porque jamás conocí a nadie que los pidiese.

En el patio del colegio, al igual que en los patios de la cárcel, como el dinero no existe, se negocia con mercancía. Y la moneda de cambio eran los cromos.

Existía una auténtica mafia de «cromeros». Negociaban con los cromos, hacían trapicheos y abusaban de los que teníamos menos.

Llevaban tacos de cromos, atados con gomas, tan grandes que no les cabían en las manos ni en los bolsillos.

Y hasta tenían su jerga propia: expresiones como «sile» y «nole» para decir si tal o cual cromo lo tenían «repe» o no.

Todo buen coleccionista de cromos llevaba siempre encima la lista de los que le faltaban. Nunca se sabía en qué momento se te podía presentar la oportunidad de negociar.

«Te cambio ese rotulador fosforito por cuatro cromos de Dragones y Mazmorras.»

Algunos álbumes te daban la opción de pedir por correo los cromos que te faltaban.

El tipo encargado de ese departamento de envíos debió de morirse de pena y de aburrimiento porque jamás conocí a nadie que los pidiese.

Los cromos más difíciles de conseguir se cambiaban por mayor número de ellos. Había algunos que tocaban siempre y uno o dos que no tocaban jamás. Ese era el gancho para que siguiésemos comprándolos.

Había hasta leyendas urbanas del estilo de la que decía que un niño conoció a alguien que había visto a otro niño que tenía el cromo número 28 de Mazinger Z.

Los cromos en mi época eran cosa de chicos, sobre todo los de fútbol. Las chicas, sin embargo, tenían otros cromos con los que jugaban. Y a esta actividad la llamaron, con mucho criterio, «Jugar a los cromos».

Los guardaban como tesoros dentro de cajitas de lata de algún surtido de caramelos.

Eran troquelados y los había de todos los temas: de flores, de animales, de mariposas…

Se jugaba así: cada niña ponía un cromo cara abajo, haciendo entre todas un montón, y con la mano ahuecada se golpeaba sobre ellos intentando darles la vuelta. Los cromos que quedaban boca arriba eran los que se ganaban y podían quedárselos.

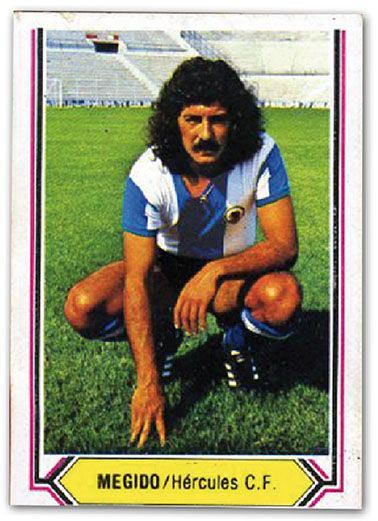

Yo siempre detesté con toda mi alma el fútbol y, por extensión, los cromos de los jugadores.

Aunque hay que ver a esos futbolistas de entonces, que nadie pagaría por ellos ni un duro para hacer anuncios de espuma de afeitar.

Lo de los cromos en nuestra infancia fue una auténtica fiebre. Los regalaban con los pastelitos, con los chicles, con las patatas, con los yogures…

Resultaba raro comprar cualquier producto y que no tuviera cromo.

Cuando tu madre compraba un kilo de cebollas te daban ganas de decirle al tendero: «¿Y el cromo?».

También había cromos adhesivos sin álbumes, hoy dificilísimos de encontrar, que se pegaban en las carpetas.

Pero los más preciados eran los que se vendían en los quioscos en sobres cerrados.

Era todo un ritual abrir el sobre y empezar a mirar uno a uno los cromos que venían dentro, deseando encontrar el más buscado y cruzando los dedos para que no te saliera ninguno «repe».

Yo he pegado cromos con una cola que se aplicaba con un pincel incorporado en el tapón.

Hoy en día se ha perdido la magia de estas colecciones, y la editorial Panini tiene mucha culpa, porque los álbumes se venden con todos los cromos necesarios para completar la colección.

Ya no tiene emoción ni encanto abrir esos sobres.

Pero, antes, todos los niños flipábamos con los cromos. Aunque nunca sabremos si era solo por sus maravillosos dibujos o por el olor del pegamento Imedio con el que los pegábamos.