Recuerdo el año en que llegué a clase después de Reyes, que es cuando uno renovaba su material escolar, feliz con mi nuevo estuche de cremallera, adornado con unas rayas fosforito de lo más guay.

Y todo era perfecto hasta que Mario apareció con el último grito en ingeniería escolar: el estuche de dos pisos.

Aquel estuche era como una navaja suiza, porque tenía mil cacharritos y ninguno servía para nada.

Por ejemplo: la lupa de plástico.

¿Cuál era el objetivo de esa lupa? ¿Dejarnos tuertos?

No, para eso estaba el compás.

También incluía rotuladores de unos colores que no existen en la naturaleza y encima tenían 2 puntas: fina por un extremo y gruesa por el otro.

¿Cómo decidieron meter según qué cosas en aquellos estuches?

Yo me imagino al fabricante, el señor… Pelikán, diciendo: «A ver, como es un estuche para niños, habrá que poner algo que no pinche y que no corte: unas tijeras».

Pues, efectivamente, unas tijeras de punta redondeada, que ni pinchaban ni cortaban. ¿Para qué las ponían?

Eso sí, la escuadra y el cartabón estaban afiladísimos como para cortar jamón.

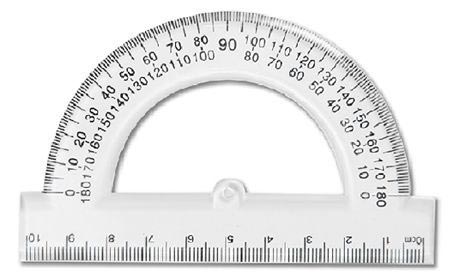

Pero había en todos los estuches del mundo una regla extraña. Un artilugio que jamás supimos para qué era: una regla con una forma de medio círculo.

¿Para qué servía aquello? ¿Para dibujar iglús?

Y te decían: «No, esto es… ¡el transportador de ángulos!».

¡Menudo nombre! Nos sonaba como la nave Enterprise.

—¿Vienes a clase en bici?

—No, yo voy en mi transportador de ángulos.

¿Pero para qué tanto cachivache si al final solo acababas usando dos cosas?

Hoy en día ocurre igual. La gente se compra un ordenador con una potencia como para controlar el lanzamiento del Apolo, con una velocidad de internet que te despeina, y acaba usándolo únicamente para dos cosas. Y una de ellas todos sabemos cuál es.