Por si el simple hecho de madrugar cada día para ir al colegio no fuese ya suficiente tortura, además nos hacían ir cargados con una mochila llena de libros. Ahí descubres que el saber sí ocupa lugar y además pesa un montón.

Solo faltaba que nos pusieran chinchetas dentro de los zapatos para que la experiencia de ir a clase fuese todo un Vía Crucis.

Si dejamos aparte los míticos cuadernillos Rubio con los que aprendimos a escribir y a contar, las editoriales responsables de que tuviéramos que tragarnos contenidos educativos, que no nos interesaban lo más mínimo, fueron sobre todo seis: Santillana, Susaeta, SM, Anaya, Everest y Edelvives.

Eran el eje del mal.

Yo aprendí a leer con este libro.

Donald fue mi mejor maestro.

Los libros de texto ni se crean ni se destruyen… se traspasan.

Era habitual heredar libros de hermanos o primos mayores que ya venían con evidentes signos de uso y que te hacían empezar el curso como si fueses un repetidor.

Estos libros de Naturaleza o Sociedad tenían espaciosos márgenes para que cuando nos aburriésemos en clase dibujásemos en ellos cualquier tontería.

Y en la misma página podían convivir una foto de Franco con un monigote del cerdo Porky, y no desentonaban para nada.

Cada generación iba dejando su huella y sus mensajitos en esas páginas. Era como el Twitter de aquella época.

Y luego, al acabar el curso, tu madre retwiteaba el libro a tu hermano pequeño.

¡Con el gustazo que daba estrenar libro y forrarlo!

Porque las madres se empeñaban en protegerlo con aquel forro de plástico que tenía como finalidad mantener el libro impoluto.

Pero nada más lejos, porque a los dos días el forro acababa tan arañado, arrancado y lleno de manchas que daba asco coger ese libro. Un motivo más para que nos repeliesen las matemáticas.

Todo el mundo sabe que los diccionarios estaban para buscar palabrotas y echarte unas risas, pero por lo visto también tenían una finalidad cultural.

El diccionario que casi todos teníamos en la mochila, por su tamaño manejable, era el famoso «ITER SOPENA».

«Sopena» y «So birria», porque era tan pequeño que para las pocas veces que buscabas una palabra, esta no aparecía y tenías que acabar buscándola en la «Enciclopedia Larousse» de casa. Y ya que estabas, de paso buscabas «culo».

Había un libro de Santillana que nos gustaba más que ningún otro porque no era para estudiar, sino para leer, era el libro Senda.

Yo creo que nos aficionamos a la lectura porque cualquier otro libro que no fuera de asignaturas nos parecía interesante.

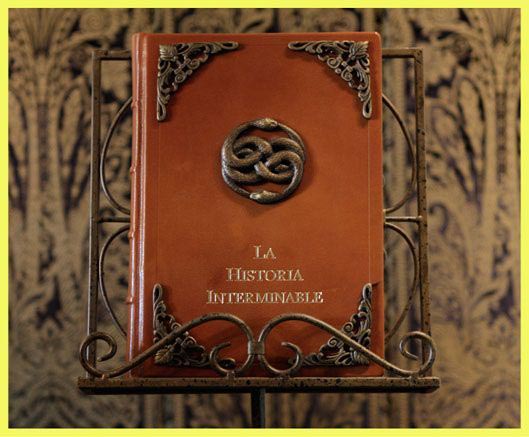

La Historia Interminable de Michael Ende es sin duda el libro que más ha marcado mi infancia, y ya he perdido la cuenta de las veces que lo he leído. Hoy en día, este ejemplar único preside mi salón, y cuando quiero escapar de todo, lo abro y de repente sucede algo increíble… pero esa es otra historia y debería ser contada en otra ocasión.

Los libros de ficción que nos recomendaban leer en clase, aparte de la Biblia, eran casi todos de la colección Barco de Vapor.

¿Quién no ha leído El pirata Garrapata?

O ese otro best seller, con más de un millón de ejemplares vendidos, que es de los títulos más antiguos que tiene la colección, y cuya temática sin embargo es de rabiosa actualidad.

Habla de un grupo de señores que comparten techo.

Viven todos juntos, haciendo sus cosas…

Uno cocina, otro cuida el huerto, otro abre la puerta, otro la cierra…

Y de repente ese grupo de hombres conoce a un chico nuevo al que le van los animales. En concreto, los burros.

Estoy hablando, por supuesto, de Fray Perico y su Borrico.

Yo lo leí de pequeño y aquí estoy, de lo más equilibrado.

Aunque, sin duda, el tipo de libros que nos encantaba leer, porque nosotros éramos los protagonistas, eran los de la colección: «Elige tu propia aventura».

¿Quién nos iba a decir que al final la vida trataba de eso…?