La serie, al igual que la novela original de Alejandro Dumas, tenía un supervillano que era el cardenal Richelieu. Una especie de Rouco Varela pero con cara de perro… o sea, como Rouco Varela.

Pertenezco a esa época en la que las sobremesas de los fines de semana en televisión estaban dedicadas a los niños, y nos acostumbraron a que después del plato de garbanzos hiciéramos la digestión viendo dibujos animados.

Un día, apareció en esta franja una serie coproducida en España, bien contada, con buenos personajes y con una sintonía, pegadiza como pocas, que es imposible no recordar.

«Eran uno, dos y tres los famosos mosqueperros.

El pequeño D’Artacán siempre va con ellos.

Amis, Pontos, Dogos son los tres mosqueperros.

Sus hazañas más de mil nunca tienen fin».

Pues eso es todo. Te han resumido toda la serie en una estrofa, a la vieja usanza de las novelas del Siglo de Oro español, en las que, como ejemplo, un capítulo de El Quijote se titulaba así:

«Capítulo XXVII

Donde se da cuenta quiénes eran maese Pedro y su mono, con el mal suceso que don Quijote tuvo en la aventura del rebuzno, que no la acabó como él quisiera y como lo tenía pensado.»

Con un título tan descriptivo y tan largo se te quitaban las ganas de leer el capítulo.

La serie, al igual que la novela original de Alejandro Dumas, tenía un supervillano que era el cardenal Richelieu. Una especie de Rouco Varela pero con cara de perro… o sea, como Rouco Varela.

Esta moda de animales antropomorfos que vestían, actuaban y se comportaban como personas la continuó Willy Fog, otro personaje novelesco, en esta ocasión de Julio Verne, que dio la vuelta al mundo en 80 días al ritmo de Mocedades.

Otras series triunfaron en esa franja horaria, como David el Gnomo, ese enano fanfarrón que tenía la desfachatez de decir que era siete veces más fuerte que tú.

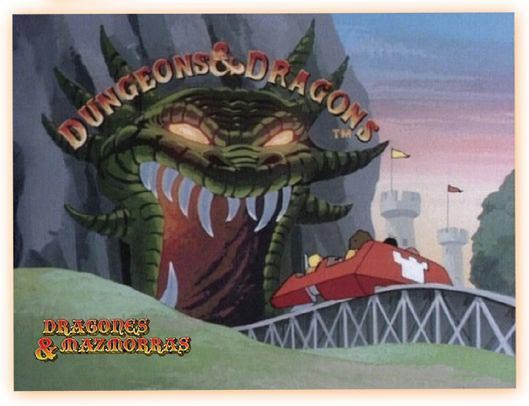

Pero mi favorita siempre fue Dragones y Mazmorras.

La idea de viajar a un mundo fantástico, lleno de seres extraños, montado en una atracción de feria me fascinaba.

Anda que no me monté yo veces en el tren de la bruja esperando que algo así me ocurriera. Pero lo más asombroso que llegué a ver fue a un yonki, con una careta de goma, dándome escobazos en la cabeza.