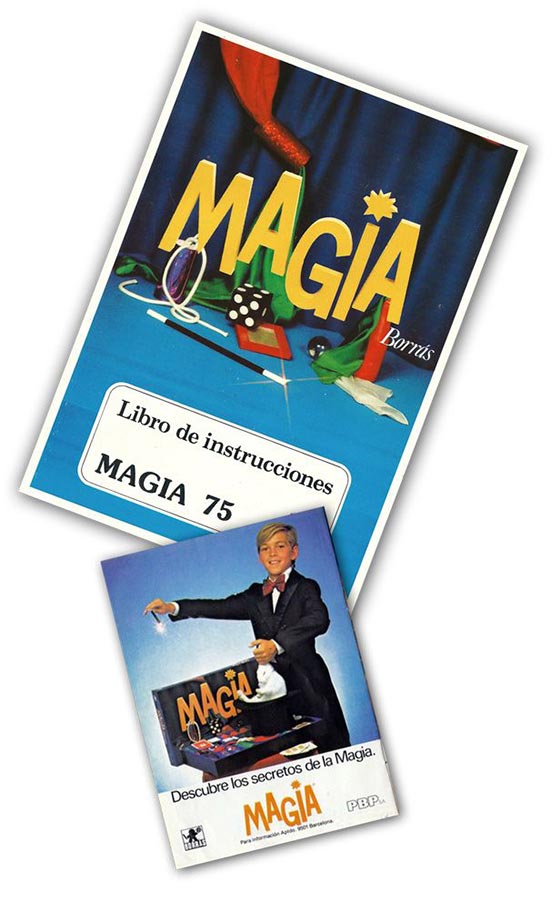

Estos eran los primeros manuales de magia a los que un niño de los 80 tenía acceso.

Me acuerdo perfectamente de la vez en que les pedí a los Reyes Magos una caja de Magia Borrás.

Además, recuerdo exactamente por qué la pedí. Primero porque me gustaba la magia y segundo porque creía que podría ser el regalo más práctico del mundo.

Pensaba, con mi lógica infantil, que si con ese juego aprendía magia de verdad podría hacer aparecer todos los regalos que me diera la gana.

Reconozco que fue un duro golpe comprobar que mi plan no iba a funcionar.

Fue bastante decepcionante ver en el interior de la caja todos aquellos objetos de plástico y cartón; no tenía ni idea de qué hacer con ellos. Además, no venía ningún sombrero de copa y, por supuesto, ni rastro de palomas o conejos. ¿Habrían desaparecido mágicamente?

Pero, eso sí, incluía una varita que era lo más. Solo el hecho de cogerla y hacer con ella pases mágicos inventados ya molaba.

Estos eran los primeros manuales de magia a los que un niño de los 80 tenía acceso.

Los niños de hoy en día tienen como referencia a Harry Potter, pero cuando yo era pequeño mi ídolo era un mago bastante más peculiar: Juan Tamariz.

Sus intervenciones en televisión me tenían absolutamente pegado a la pantalla.

No tenía ni idea de cómo hacía sus trucos, pero yo pensaba: «Algún día aprenderé a hacer magia y seré como él, pero desde luego me cuidaré más la dentadura y el estilismo capilar».

Ya más mayor, me compré todos sus libros y me vi mil veces sus programas.

Él fue la inspiración que me guio en mis primeros pasos como mago profesional.

Pero siempre recordaré mi caja de Magia Borrás como el primer contacto que tuve con la magia.

Creo que los niños que tuvieron este juego se dividen en dos grupos: los que usaron las bolas de plástico para jugar al ping pong y los que nos leímos las instrucciones y experimentamos la maravillosa sensación de hacer que una bola cambiase de color y poder así asombrar a los demás.

Tengo que decir que esa sensación no me ha abandonado jamás.

Pero tanto a unos como a otros este juguete nos enseñó algo importante: todo en esta vida tiene truco.