Elizabeth se incorpora a clase

Cuando la despertaron a la mañana siguiente, Elizabeth se preguntó dónde estaba, pero no tardó en recordarlo. ¡Se hallaba en aquel horrible colegio!

Sonó un timbre. Nora se sentó en la cama y dijo a las otras:

—La señal para levantarnos. Disponéis de media hora.

Elizabeth decidió no moverse y permanecer caliente en su cama mirando el blanco techo. La voz de Nora se oyó sobre las otras:

—¡Elizabeth Allen! ¿Te vistes o no? —¡No!

—Me corresponde cuidar de vosotras cinco y es tarea mía que bajéis a desayunar a tiempo —aclaró Nora asomando la cabeza entre las cortinas de separación—. ¡Levántate, perezosa!

—¿Eres monitora? —preguntó Elizabeth, recordando al chico de la noche anterior.

—Por supuesto. Levántate y no seas pesada.

Elizabeth no se movió. Nora hizo una seña a la corpulenta Ruth y ambas se acercaron a la cama de Elizabeth. Tiraron de los cobertores y alzaron el colchón por un lado. La perezosa chilló al deslizarse al suelo.

Cuando se abalanzó contra Nora, ésta, alta y fuerte, la sujetó por los brazos.

—No seas mentecata. Apresúrate a vestirte o te frotaré la cara con el cepillo del pelo. Las monitoras hacen eso, ¿no lo sabías?

A Elizabeth no le gustó la posibilidad de semejante caricia y se aseó malhumorada. Se disponía a marcharse cuando Nora inspeccionaba los recintos para ver si estaban en orden.

—¡Elizabeth! Ven aquí y arregla tu cómoda. ¿O deseas que ponga el resto de tus cosas en el arcón?

Elizabeth ordenó sus pertenencias. Resultaba más rápido hacerlo que discutir con Nora. Se preguntó si ésta habría observado que llevaba puestos calcetines en vez de largas medias color castaño.

Pero Nora no se había fijado. Tenía demasiada prisa para llegar a tiempo al desayuno y ni soñó siquiera que alguien en Whyteleafe se atreviese a prescindir de las medias de uniforme.

Sin embargo, otros sí se fijaron en las piernas desnudas de Elizabeth y se rieron. La señorita Thomas lo advirtió también y llamó a la niña.

—Te has equivocado al vestirte, Elizabeth. Deberás cambiarte luego los calcetines por las medias.

Cuando subió a hacerse la cama, no se cambió y Nora, al advertirlo, se enfadó.

—¡Caramba, ponte las medias! ¡Nunca hubiese imaginado a alguien tan tonta como pareces ser tú!

—¡No soy tonta! Prefiero los calcetines. Las medias me dan calor. Y seguiré con los calcetines puestos.

Ruth le dijo a Nora:

—Sin duda, Elizabeth es un bebé. Y tú sabes que a los bebés en Whyteleafe se les permite llevar calcetines. ¿No les has visto en el jardín de infancia, con sus lindas piernas desnudas? ¿Por qué no dejas que lleve calcetines y demuestre que en realidad es sólo un bebé, aun cuando vaya a cumplir los once? Eso se lo podrás explicar fácilmente a la señorita Thomas.

—¡Buena idea! —exclamó Nora, riéndose—. Bien, Elizabeth, sigue con tus calcetines. Diremos a todos que los usas porque en realidad no eres otra cosa que un bebé.

Las niñas salieron de la habitación riéndose. Elizabeth, pensativa, colocó la colcha. Empezaba a no gustarle la idea de llevar calcetines. Si éste era un privilegio de los niños más pequeños, ella no los usaría. Los bebés se mofarían igual que los demás.

Elizabeth, con el ceño fruncido, se quitó los zapatos y los calcetines y se puso las medias. ¡Qué fastidio!

Se precipitó escaleras abajo hacia el gimnasio, donde Nora le dijo que fuese después de arreglar la cama. Creyó que todas estarían haciendo comentarios sobre su caso, pero advirtió que nadie le prestaba la más mínima atención.

Después de cantar himnos y rezar las oraciones, la señorita Best leyó parte de un capítulo de la Biblia. Al término de la lectura, nombró a los niños y a las niñas para comprobar si estaban todos.

Elizabeth observó cuanto la rodeaba. Los alumnos formaban en hileras separadas. Había muchos maestros y maestras. El ama del colegio, que cuidaba de los niños cuando enfermaban, estaba en la plataforma con otras profesoras. Era gruesa y de aspecto alegre y lucía bata y toca como las enfermeras. El profesor de música había acompañado al piano los cánticos.

Al fin los niños salieron. Sonaba una linda marcha que gustó mucho a Elizabeth. ¿Enseñarían música en Whyteleafe?

La señorita Scott le había dado lecciones en su hogar, si bien no era profesora de música y eso hizo que a ella no le agradasen las lecciones.

Los niños se dirigieron a sus respectivas aulas.

—Te corresponde ir a la clase de la señorita Ranger —le dijo Ruth, golpeándole suavemente la espalda—. Sígueme.

Ruth penetró en una soleada clase, con seis chicos y nueve niñas, todos aproximadamente de la edad de Elizabeth.

—Ése es mi pupitre —señaló Ruth—. Me gusta sentarme junto a la ventana.

Dejó sus cosas en el pupitre. Los otros eligieron pupitre, pero no los nuevos, que hubieron de esperar la llegada de la señorita Ranger. Ruth corrió a mantener abierta la puerta cuando oyó la sonora y agradable voz de la profesora.

La señorita Ranger entró en el aula.

—Buenos días, niños.

—Buenos días, señorita Ranger —respondieron todos, menos Elizabeth.

—Los alumnos de cursos anteriores pueden sentarse. Los nuevos esperarán a que les designe su puesto —dijo la señorita Ranger.

A Elizabeth le correspondió una mesa al fondo de la clase. Le gustó, pues allí podría portarse mal. Tenía intención de ser revoltosa aquella misma mañana. Cuanto antes se enterasen todos de lo mala que pensaba ser, antes la devolverían a su casa.

Luego repartieron los libros.

—Primero haremos un ejercicio de lectura —informó la señorita Ranger, que se proponía saber si los niños nuevos leían bien—. Luego haremos dictado y después aritmética.

Elizabeth sabía leer muy bien y le gustaba la aritmética. No pudo reprimir una sensación de agrado ante la idea de dar lecciones en compañía de tanta gente en vez de hacerlo sola. Llegó su turno y leyó con soltura.

—Muy bien, Elizabeth —felicitó la señorita Ranger—. El siguiente, por favor.

El dictado le pareció muy fácil. La señorita Ranger sacó un lápiz rojo y escribió «Muy bien» en su página. Ella lo miró con orgullo y, repentinamente, recordó que su intención era portarse mal.

«Esto no sirve —se dijo—. No debo obtener buenas calificaciones. Así nunca me mandarán a casa».

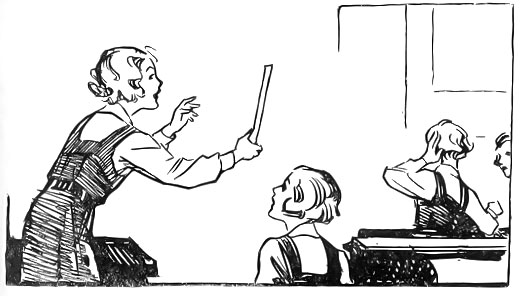

Miró a Ruth junto a la ventana y calculó si podría alcanzarla con la goma. Cogió la regla, ajustó la goma a su extremo, tiró hacia abajo y soltó. ¡Sssssssssssss! La goma voló por el aula y dio a Ruth en la oreja izquierda.

—¡Oooooh! —exclamó Ruth sorprendida.

Miró a su alrededor y vio el rostro burlón de Elizabeth. Pronto empezaron a oírse risitas causadas por el enojo de Ruth.

Elizabeth se envalentonó. Plegó un trocito de papel y lo lanzó a Helen. Ésta lo esquivó y el trozo de papel fue a parar sobre el escritorio de la señorita Ranger, que alzó la vista.

—Para estas cosas está la hora de recreo —dijo—. Pero están prohibidas en clase. ¿Quién ha sido?

Elizabeth no respondió. La señorita Ranger observó las filas.

—¿Quién ha sido? —repitió.

El chico que se sentaba junto a Elizabeth le dio un golpe con su regla.

—¡Dilo! —susurró—. Si no lo haces, nos retendrán a todos.

Elizabeth obedeció.

—Yo.

—Bien, Elizabeth, te conviene saber que no me gusta esa clase de conducta. No vuelvas a repetirlo.

—¡Lo haré!

Todos se miraron atónitos. La señorita Ranger se mostró sorprendida.

—No deben de interesarte mucho las lecciones cuando pierdes el tiempo con esas tonterías. Sal del aula y quédate fuera hasta que decidas si prefieres entrar y comportarte bien. No me importa el rato que estés ausente, pero sí me importa que me interrumpan en la clase. Ahora, niños, sacad las cajas de pintura.

Se oyó un repiqueteo de pupitres al abrirse y sacar las cajas de pintura. A Elizabeth le entusiasmaba pintar. Quiso quedarse y no se movió de su pupitre.

—¡Elizabeth! ¡Sal, por favor! —ordenó la señorita Ranger.

Le resultaba muy aburrido estar al otro lado de la puerta. Tal vez en el columpio… ¡Oh, no! Allí podría encontrarse a la señorita «Bella» y a la señorita «Bestia». La consoló saber que se había portado mal.

Al principio no se le hizo insoportable quedarse tanto rato detrás de la puerta, oyendo charlar alegres a los niños que pintaban altramuces azules y rosados, traídos por la señorita Ranger. Al fin, no pudo soportarlo más. Abrió la puerta y entró.

—Ya puedo comportarme bien —le dijo en voz baja a la señorita Ranger.

Ésta asintió sin sonreír.

—Ve a tu sitio. No queda tiempo para que pintes. Haz sumas.

«¡Otra vez sumas! —pensó, enojada—. Bueno, seré mala en cuanto se me ocurra algo verdaderamente fastidioso».