Hubo un tiempo en que Rusia vivió en un vigoroso momento de esperanza democrática. Las aspiraciones crecieron de manera impresionante en 1988. En aquel momento, ciertamente, la República Rusa todavía dominaba la Unión Soviética más de lo que existía como un Estado independiente. El secretario general del Partido Comunista de la URSS y el (hasta aquel año) secretario de la presidencia del Soviet Supremo, el ruso Mijail Gorbachov, dirigía entonces el camino hacia la glasnost (apertura política) y la perestroika (reconstrucción económica y política). Durante el histórico xix Congreso del Partido inaugurado a finales de junio de 1988, Gorbachov pronunció un esperanzado discurso de tres horas y media.

El sobrio Annual Register resumió la alocución de Gorbachov como un rechazo al estalinismo y como el llamamiento a una nueva sociedad que podría conservar los beneficios del socialismo:

Aun cuando fuese imposible describir una sociedad así en detalle, un socialismo de este tipo sería un sistema de «cosas verdaderas». La propuesta de todo desarrollo social, desde la economía a la vida espiritual, sería la satisfacción de las necesidades populares. Habría una economía dinámica y avanzada basada en una variedad de formas de propiedad y participación obrera, que combinaría una gran medida de planificación central con un mayor grado de autonomía para las empresas individuales. Las necesidades básicas de todos serían satisfechas, incluida la salud, la educación y la vivienda, pero el talento individual también se tendría en cuenta, allí donde fuese conveniente, tanto en un sentido moral como material. Una sociedad de este tipo tendría un alto nivel de cultura y moralidad, y sería administrada por una «democracia profunda y consistente» (AR USSR, 1988, p. 106).

Gorbachov decía situar a la Unión Soviética, incluida la propia Rusia, en la vía de la democratización. El informe del Annual Register señalaba, no obstante, que el rendimiento económico de la URSS estaba en declive y que las amplias demandas de autonomía e incluso independencia estaban emergiendo en las nacionalidades no rusas de la Unión. A pesar de la promoción por parte de Gorbachov de la apertura y la reconstrucción, a escala nacional no había comenzado ninguna transición tranquila a la democracia.

Nueve años más tarde, en 1997, la Unión Soviética se había fragmentado y Rusia había atravesado feroces luchas por el control político. Empleando el nacionalismo ruso contra el esfuerzo de Gorbachov por preservar cuanto quedaba de la Unión, el líder ruso del partido, Boris Yeltsin, había llegado al poder en 1991. En 1993, Yeltsin había consolidado su mando sofocando un golpe parlamentario de derechas. Yeltsin ganó las elecciones presidenciales en 1996, pero en 1997 su salud fallaba, un hecho que causó en el círculo presidencial una febril actividad por ganar influencia. El Register emitía pocas buenas noticias acerca de la situación política doméstica:

De forma continua, en 1997 tuvo lugar una pugna entre los principales grupos financieros e industriales del país, implicando a los mayores bancos, sectores de la economía y periódicos y emisoras de televisión que interesaba controlar. La situación política general fue de una estabilidad relativa, al margen de una remodelación del gobierno de amplio alcance; pero dicha remodelación fue llevada a cabo contra un fondo de permanente declive económico y profundización de las diferencias sociales, acompañado de un incremento de la corrupción y el crimen organizado (AR Russia, 1997, pp. 135-136).

La democracia en ciernes de Rusia había caído en tiempos difíciles.

A finales de 1999, un Yeltsin debilitado dimitía de la presidencia y abría el camino a su primer ministro, Vladimir Putin. Oficial de inteligencia que había hecho carrera encabezando la Oficina Federal de Seguridad (el sucesor poscomunista del KGB), Putin no hizo esfuerzos por promover la democracia. Durante su victoriosa campaña electoral de 2000 rechazó incluso debatir con sus candidatos rivales. Pero sus afirmaciones públicas reforzaron la necesidad de restituir un Estado fuerte y un mercado que funcionase debidamente. Asimismo, prometió una dura acción contra los «fundamentalistas islámicos» que situó en la amenazante Chechenia y otras partes del Cáucaso. Al poco de tomar posesión del cargo, redujo los poderes de los gobernadores regionales, comenzó a aumentar el control sobre los medios y dedicó un gran esfuerzo a domesticar a los «oligarcas» del país —los capitalistas en los negocios y los medios de comunicación que habían hecho miles de millones y habían adquirido una enorme autonomía en los noventa—. Putin intensificó la capacidad del Estado a expensas de la democracia (Fish, 2005).

El refuerzo del control central prosiguió. Tal como indicaba el Annual Register de 2004:

Rusia finalizó el año en una trayectoria hacia un gobierno cada vez más autoritario y parecía improbable —a pesar de las esperanzas de los grupos liberales que habían ejercido largo tiempo una actividad subsidiaria en la política rusa— que el país pudiese repetir la experiencia de su vecina Ucrania y ver cómo su elite política se retiraba ante una revolución popular. Los desarrollos en Rusia durante 2004 estuvieron dominados por dos factores: la respuesta del gobierno a las represalias terroristas cumplidas por los separatistas chechenios más allá de las fronteras de la república —la más horrorosa de las cuales se dirigió contra los niños de una escuela de Beslán en Osetia del Norte— y la campaña del gobierno contra los «oligarcas» a fin de recuperar el control sobre los intereses energéticos, personificada por la saga Yukos. En líneas generales, la campaña contra Chechenia y contra los oligarcas se ganó el respaldo popular (AR Russia, 2004, p. 105).

Tómese en consideración la persecución, arresto y aprisionamiento, por el gobierno de Putin, de Mijail Jodorkovski, cabeza de Yukos, la compañía energética privatizada más grande del país. Ejemplifica la implacable campaña de Putin por recuperar el control de los suministros de petróleo y gas como medios para consolidar su poder político personal y eliminar a los «oligarcas» del capitalismo salvaje de su eventual oposición política. La corporación energética controlada por el Estado pronto se convirtió en el primer productor mundial de gas natural. Con cerca de un cuarto de las reservas mundiales de gas natural conocidas, la Rusia de Putin ha empleado su energía para apuntalar su influencia internacional. En 2006, Eslovaquia importó el 100 por 100 de su gas de Rusia, Bulgaria el 94 por 100, Lituania el 84 por 100, Hungría el 80 por 100, Austria el 74 por 100, Alemania el 40 por 100, Italia el 30 por 100 y Francia el 25 por 100 (Schmitt, 2006, p. 61). Claramente, la monopolización estatal de los suministros energéticos confería una tremenda influencia tanto a nivel interior como internacional.

Los ciudadanos rusos sintieron el efecto nacional. En 2004, el gobierno de Putin extendió su vigilancia sobre los medios al perseguir tanto a académicos como a hombres de negocios que mostraban signos de una creciente oposición política o que se burlaban de la autoridad estatal. En abril de 2004, por ejemplo, el Tribunal de la Ciudad de Moscú sentenció al investigador moscovita de 41 años, Igor Sutyagin, a 15 años de prisión por espionaje y alta traición. A finales de los años noventa, Sutyagin había colaborado en un proyecto de investigación canadiense sobre las relaciones civil-militares en 12 países postsoviéticos y post-Pacto de Varsovia, incluida Rusia. Sutyagin no tenía acceso a secretos militares o de inteligencia. Trabajando desde el Instituto Moscovita de Estudios sobre los EEUU y Canadá (en otro tiempo un centro fundamental en la planificación de la glasnost y la perestroika), Sutyagin organizó entrevistas con líderes de doce países empleando como instrumento una encuesta estandarizada. El tribunal lo condenó —injustamente, de acuerdo con versiones externas— por haber pasado secretos de Estado a la inteligencia británica y norteamericana.

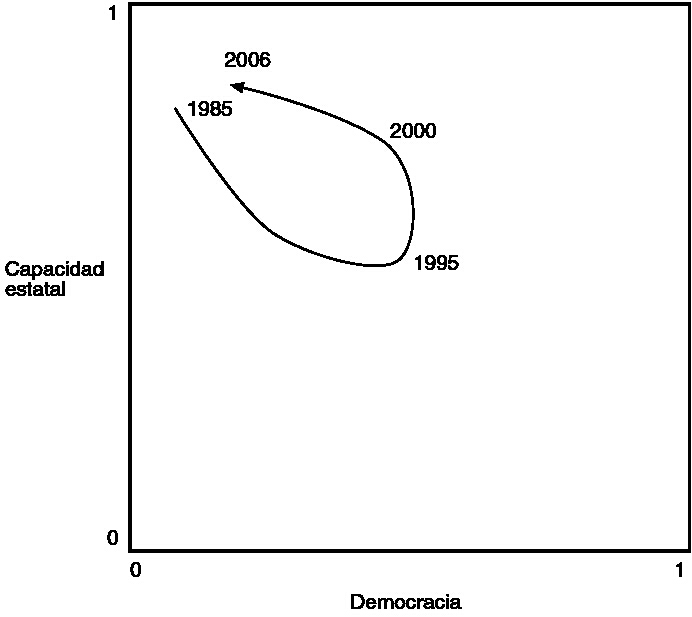

En 2005, el gobierno de Putin aprobó una serie de leyes para fortalecer el Estado. Las nuevas leyes abolían la elección directa de los gobernadores, ponía fin al voto en un distrito electoral único en las elecciones parlamentarias, complicaba los requisitos para el registro de los partidos políticos y elevaba a los partidos el umbral para obtener representación parlamentaria. Asimismo, el gobierno comenzó a pensar leyes para restringir radicalmente la autonomía de las organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones de derechos humanos en el Cáucaso se encontraron bajo una presión extrema, siendo la Sociedad de la Amistad Ruso-Chechena objeto de casos criminales por incitar al odio racial y violar leyes fiscales (Human Rights Watch, 2006). En términos de amplitud, igualdad, protección y consulta mutuamente vinculante, el régimen de Putin estaba desdemocratizando Rusia de forma evidente. Sin seguir los vaivenes desde Gorbachov a Putin, pasando por Yeltsin, la gráfica 6.1 esquematiza la sorprendente trayectoria rusa de 1985 a 2006.

Gráfico 6.1. Regímenes rusos, 1985-2006.

De acuerdo con el esquema, tras 1985 Rusia se desplazó hacia la zona democrática mientras perdió de forma sustantiva capacidad estatal, comenzando seguidamente a invertir su dirección en ambos sentidos. Como se dijo en el capítulo 2, de 1991 a 1992, Freedom House situó a Rusia en un 3, tanto en derechos políticos como en libertades civiles —ciertamente no democráticos según los estándares de Freedom House o los nuestros, pero bastante por encima del 6,5 en derechos políticos y libertades civiles de 2005—. En 2004, unas elecciones presidenciales amañadas en las que Putin obtuvo el 71,4 por 100 del voto (su competidor más cercano obtuvo el 13,7 por 100) llegaron incluso a dejar abiertamente de lado las elecciones competitivas en la pretensión rusa de reconocimiento como democracia. En respuesta a la supresión de las voces de oposición, en 2005 Freedom House pasó la clasificación del régimen en términos generales de «parcialmente libre» a «no libre».

Las clasificaciones de Freedom House ilustran la desdemocratización de Rusia, pero no tratan el eje de la capacidad estatal: pasó de ser alta durante el periodo anterior a las reformas de Gorbachov, a su declive durante los años de Yeltsin, y de nuevo a niveles sensacionalmente altos durante los de Putin. Ambas tendencias, como es lógico, están conectadas; el régimen de Putin expandió agresivamente su capacidad estatal a la vez que debilitó completamente la democracia. Aún así, puede que para nuestra sorpresa Putin haya estado promoviendo cambios a largo plazo que, finalmente, acaben facilitando la democratización de Rusia. Aun cuando haya facilitado una peligrosa amplia autonomía del ejército en el Cáucaso, también ha subordinado a capitalistas que habían adquirido una extraordinaria independencia del control estatal. Si en el futuro el Estado ruso vuelve de nuevo a estar sujeto a la consulta mutuamente vinculante en diálogo con una ciudadanía amplia, relativamente igual, tal vez tengamos que reexaminar a Putin como el autócrata que adoptó los primeros pasos no democráticos hacia un resultado como ese.

Para apreciar esta irónica posibilidad, debemos fijarnos en las configuraciones de poder dentro y en torno a cualquiera de los regímenes que estamos estudiando. En este libro analizamos cambios en la política pública: las interacciones Estado-ciudadano que implican de forma visible al poder del Estado y a sus rendimientos. Tras disociar la política pública de la desigualdad de categoría e integrar en ella de manera contingente las redes de confianza, la tercera alteración esencial detrás de la democratización consiste en reducir los grupos de poder autónomos dentro del régimen que opera sobre un territorio, especialmente los grupos que disponen de sus propios medios de coerción concentrados. Los grupos pueden operar fuera del Estado (por ejemplo, los señores de la guerra) o dentro de él (por ejemplo, los militares gobernantes). Su reducción subordina el Estado a la política pública y facilita influencia popular sobre la política pública.

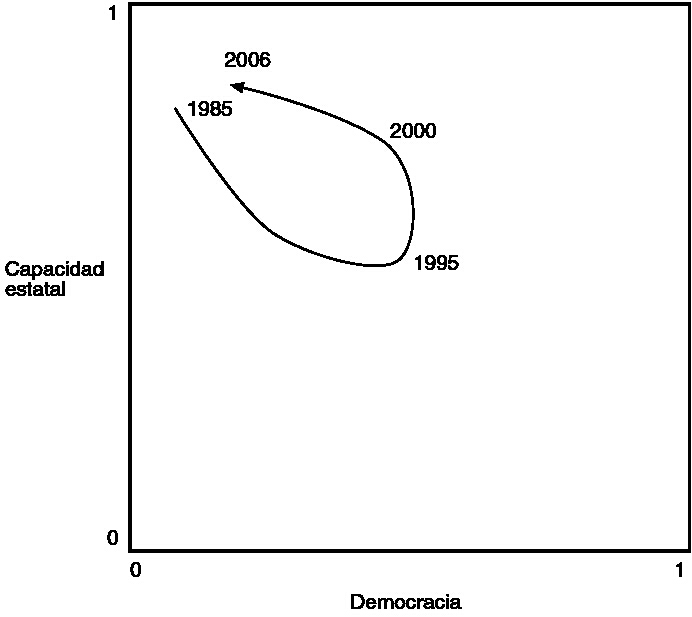

Este capítulo toma en consideración una serie de conexiones causales bastante compleja. Su lógica discurre de 1) los mecanismos causales específicos a 2) los procesos causales recurrentes, a 3) los efectos de dichos procesos sobre los grupos de poder autónomos, a 4) los efectos de los cambios en los grupos de poder autónomos sobre los Estados y la política pública, a 5) los efectos subsiguientes de estos cambios en los Estados y la política pública sobre la democratización y la desdemocratización. El gráfico 6.2 omite mecanismos detallados por el momento, pero esquematiza las conexiones de 2 a 3, a 4 y a 5. La lógica central opera de la siguiente manera: una serie recurrente de alteraciones en las configuraciones de poder tanto dentro como fuera de los Estados produce cambios en las relaciones entre Estados, ciudadanos y política pública que a su vez promueven la democratización. Las inversiones en cualquier punto de la secuencia causal promueven la desdemocratización.

Gráfico 6.2. Conexiones causales entre las configuraciones cambiantes del poder y la democratización.

Estamos estudiando las transformaciones en las que los núcleos o conglomerados autónomos de poder tales como señores de la guerra, sistemas clientelares, comunidades religiosas, ejércitos y grandes grupos de parentesco se disuelven y/o se llegan a subordinar a la política pública con una amplia participación popular. Estas transformaciones, como enfatiza el gráfico 6.2, incluyen tanto la contención directa de esta autonomía de los centros de poder como la adquisición ciudadana de capacidad colectiva que, indirectamente, compensa o supera a los centros de poder autónomos. En la primera ronda, Putin tomó las riendas sobre el poder autónomo de los capitalistas, los servicios de protección privada, los gángsteres y los separatistas étnicos que habían ganado terreno durante los turbulentos años noventa. En la segunda, sin embargo, invirtió realmente la adquisición de capacidad colectiva de los ciudadanos. Tal como él mismo anunciaba, luchó por conseguir un agresivo programa estatalista.

Tres procesos conectados reducen los núcleos de poder autónomos:

Si estos tres grandes procesos promueven la democratización, su importancia contradice una opinión generalizada sobre la democratización: que depende fundamentalmente del visto bueno, aun cuando sea reticente, de la gente que en está en el poder. Los modelos de democratización negociada (por ejemplo, Acemoglu y Robinson, 2006; Alexander, 2002) por lo general incorporan esta percepción. Aun cuando la democracia comporta por definición un nivel de conformidad de la elite a largo plazo, la conformidad de la elite no es un prerrequisito para la democratización. De hecho, los tres procesos ocurren regularmente en la total ausencia de cualquier demanda democrática. Ocurren incluso por iniciativa de quienes tienen el poder en su esfuerzo por mantenerse en él.

Pero los tres procesos implican nuevas negociaciones ciudadano-Estado. La sección intermedia del gráfico 6.2 resume resultados de las nuevas negociaciones como 1) la sujeción de los Estados a la política pública y 2) la facilitación de la influencia popular sobre la política pública. El aplastamiento antidemocrático de los oligarcas de Putin a fin de restablecer el control del Estado sobre los suministros de energías ayudó a eliminar los centros rivales de poder coercitivo dentro del régimen ruso. No obstante, a la altura de 2006 el régimen de Putin no negoció acuerdos que sujetasen el Estado ruso a la política pública o facilitasen la influencia popular sobre la política pública. Antes bien, las acciones estatales entre 2000 y 2006 desdemocratizaron Rusia. De otro modo, sin embargo, los tres procesos de ampliación, igualación e inhibición han conducido a que tenga lugar la democratización.

¿Por qué y cómo promueven la democratización estos procesos? ¿Por qué y cómo su inversión produce desdemocratización? Recuérdese que nuestro parámetro de democracia es la medida en que el Estado se comporta de conformidad para con las demandas expresas de los ciudadanos y la democratización, por consiguiente, consiste en un incremento de conformidad entre el comportamiento del Estado y las demandas expresas de los ciudadanos. Los capítulos anteriores se centraron en cómo la integración contingente de las redes de confianza en la política pública y la disociación de la política pública y la desigualdad de categoría incrementaban la conformidad del comportamiento estatal respecto a las demandas expresas de los ciudadanos. Además de los efectos de los cambios en las redes de confianza y la desigualdad de categoría, las versiones positivas de los tres procesos recién identificados tienen un efecto doble: someten el Estado al control de la política pública y facilitan la influencia popular sobre la política pública. Su inversión de tendencia —estrechamiento de la política pública y demás— reduce el control externo sobre el Estado y la influencia popular sobre la política pública; al proceder de esta manera, causan la desdemocratización.

Al dividir los tres grandes procesos en mecanismos específicos, el cuadro 6.1 identifica cambios concretos y relevantes que, recurrentemente, han sometido el Estado al control de la política pública y han facilitado la influencia popular sobre la política pública. Van desde los más obvios a los más oscuros. Tendría que ser obvio, por ejemplo, que las coaliciones entre segmentos de las clases dominantes y los actores políticos excluidos (mecanismo número 1) tanto someten el Estado a la política pública como facilitan la influencia popular sobre la política pública. Como se vio en el capítulo 2, los turbulentos desplazamientos hacia la democracia de Francia a largo plazo implicaron coaliciones de este tipo: el respaldo de los ciudadanos a los disidentes aristócratas que lideraron la Fronda (1648-1653); las tensas alianzas entre segmentos de la nobleza y la haute bourgeoisie; los tribunales soberanos disidentes, los secretarios judiciales y, de nuevo, los ciudadanos (1787-1789); y los alineamientos del tipo «los de dentro-los de fuera» repetidos durante el siglo XIX.

Cuadro 6.1. MECANISMOS QUE SOMETEN LOS ESTADOS A LA POLÍTICA PÚBLICA Y/O FACILITAN LA INFLUENCIA POPULAR SOBRE LA POLÍTICA PÚBLICA.

Las versiones negativas de estos mecanismos (por ejemplo, la multiplicación de los intermediarios políticos autónomos y la creación de regímenes especiales para segmentos favorecidos de la población) promueve el declive de la amplitud, igualdad y protección de la consulta mutuamente vinculante, causando, por ende, la desdemocratización.

Los principales procesos que combinan estos mecanismos incluyen 1) la ampliación de la participación política (tal como se ha visto en los mecanismos 1 a 4), 2) la igualación del acceso a las oportunidades y recursos políticos no estatales (principalmente, los mecanismos 3, 5 y 7), y 3) la inhibición de todo poder de coerción arbitrario y/o autónomo tanto dentro como fuera del Estado (sobre todo los mecanismos 1, 6, 7 y 8).

En retrospectiva, podemos pensar fácilmente acerca de aquellas coaliciones como prodemocráticas (Westrich, 1972). Pero nótense dos rasgos cruciales de su política: en primer lugar, los participantes solían defender derechos amenazados o intereses antes que hacer un llamamiento a la consulta amplia, igual, protegida y mutuamente vinculante; en segundo lugar, cuando sus acciones desplazaron el régimen hacia la democracia (no como hicieron de 1648 a 1653, sino como hicieron de 1787 a 1789) procedieron de manera indirecta, sometiendo el Estado a la política pública y facilitando la influencia popular sobre la política pública (Markoff, 1996a; Nicolas, 2002; Tilly, 1986).

Para un mecanismo de promoción de la democracia más complejo, menos evidente, considérese el punto 6: los ciclos de movilización-represión-negociación durante los cuales los actores excluidos en el momento actúan colectivamente de forma que amenazan la supervivencia del régimen y/o de sus clases gobernantes, falla la represión gubernamental, se prolonga la lucha y distintos acuerdos acaban concediendo una mejor condición política y/o derechos a los actores movilizados. Tales ciclos acontecen característicamente cuando un Estado se extiende por medio de la conquista, cuando regiones o titulares de poder previamente subyugados pugnan por la autonomía y cuando un Estado exige aumentar recursos a su población subordinada mediante la imposición fiscal, el reclutamiento obligatorio o la confiscación de la propiedad. En la mayoría de los casos, tales enfrentamientos no culminan en ninguno de ambos extremos —ni en el éxito evitando al poder estatal, ni en la victoria total del Estado—. Por el contrario, la negociación produce, en general, algún tipo de conformidad para con las exigencias estatales a cambio de alguna reducción en tales exigencias combinada con alguna clarificación sobre futuros derechos de las partes.

El mecanismo es importante porque afecta a la viabilidad del Estado a largo plazo. Los Estados fracasan sin el suministro continuo de aquellos recursos que los sostienen: dinero, bienes y fuerza de trabajo. Adquieren tal suministro por tres vías principales: 1) mediante la operación directa de empresas que producen los recursos, 2) mediante el intercambio de bienes y servicios sobre cuya producción y/o distribución ejercen un control, y 3) por medio de la extracción de los recursos necesarios de sus poblaciones subordinadas. Las dos primeras sortean cualquier consentimiento significativo a las acciones del Estado por parte de los ciudadanos. La tercera depende de un mínimo de consentimiento. Resultado del mecanismo 5 del cuadro 6.1: la expansión de las actividades estatales para las que los recursos necesarios sólo están disponibles por medio de la negociación con los ciudadanos. En tales circunstancias, los gobernantes no tienen otra alternativa que extraer recursos de una ciudadanía a menudo reluctante y, por ende, negociar con los ciudadanos (Levi, 1997). La obtención de recursos, por lo tanto, abre el camino para nuevas negociaciones ciudadano-Estado que sujetan los Estados a la política pública y facilitan la influencia popular sobre la política pública. De este modo se promueve la democratización a largo plazo.

¿Cómo? Tal como se indicaba en el capítulo 5, ello depende en buena medida de los principales recursos sobre los que opera un régimen político. Un régimen cuyos principales recursos descansan fundamentalmente sobre el control de la tierra, el trabajo, los animales y los medios coercitivos obtendrá sus principales recursos mediante titulares del poder regionales que mantendrán una gran autonomía dentro de sus propios dominios, pero cederán una parte de sus excedentes al Estado o asistirán al Estado en la recaudación de dicha parte del excedente. Una economía altamente capitalizada y comercializada, por el contrario, hace más fácil al Estado el logro de recursos del capital, la riqueza, los salarios y las transacciones comerciales.

Los reinados, por ejemplo, han operado por lo común sobre sistemas territorial-coercitivos en los que los dominios reales cedían partes significativas de dinero, bienes y fuerza de trabajo requeridas por la actividad estatal. Al proceder de este modo, adoptaron la primera estrategia: la operación directa de las empresas que producen recursos. Más recientemente, los Estados han monopolizado de manera regular la producción de bienes preciosos tales como el petróleo y han intercambiado dichos bienes para otras necesidades estatales. Ésta es la segunda estrategia: el intercambio de bienes y servicios sobre cuya producción y/o distribución ejercen un control. Pero incluso desde el comienzo del gobierno estatal, la mayoría de los Estados también han requisado directamente, u obtenido por otros medios, bienes y servicios de sus poblaciones subordinadas. Tales Estados adoptaron la tercera estrategia: la extracción de los recursos necesarios de los ciudadanos. Rusia se apartó de la primera estrategia a medida que la economía ampliamente autosuficiente de la Unión Soviética y sus satélites se fue desintegrando. Ello impulsó la tercera estrategia —la extracción directa— más duramente, pero con un resultado mediocre. Bajo Putin se ha puesto un mayor énfasis en la segunda estrategia, especialmente por medio del intercambio de suministros energéticos a cambio de otras necesidades estatales.

La imposición fiscal sigue la tercera estrategia. La imposición fiscal del Estado suscita cuestiones interesantes para los analistas políticos debido a que, en general, quienes pagan impuestos se encuentran más bien con poco o ningún quid pro quo cuando pagan. Podrían no recibir nada en absoluto o recibir una porción pequeña de los bienes colectivos. ¿Por qué tendrían entonces que contribuir (Herzog, 1989; Levi, 1988)? Ahora bien, por lo general, los Estados se han construido por medio de la imposición fiscal, forzada o de otro tipo (Ardant, 1971, 1972; Brewer, 1989; Daunton, 2001; Kozub, 2003; Tilly, 1992, capítulo 3; Webber y Wildavsky, 1986). En tanto que han obtenido impuestos, a menudo han iniciado ciclos de movilización-represión-negociación, desde la resistencia a pequeña escala hasta la rebelión.

Estos ciclos imponen costes políticos ocultos a los Estados: aun cuando por lo general incrementan el flujo de recursos hacia el Estado, también hacen al Estado dependiente de dicho flujo y prefiguran los términos para la próxima ronda de extracción. Ambos sentidos subordinan los Estados a la política pública y facilitan la influencia popular sobre la política pública. Sin promover mayormente la consulta democrática a corto plazo, sientan las bases para la democratización a largo plazo. Tal como vimos anteriormente, a largo plazo en la historia francesa, el paso estatal hacia la dependencia del consentimiento ciudadano con la extracción permanente aumenta la susceptibilidad del régimen a la alternancia entre democratización y desdemocratización. Los ciclos de movilización-represión-negociación impulsan a los regímenes a través del umbral de susceptibilidad.

Tales ciclos prosiguen en la China contemporánea. Thomas Bernstein y Xiaobo Lü han observado la resistencia fiscal y su resolución durante los años noventa. A pesar del secretismo gubernamental sobre tales cuestiones, Bernstein y Lü acumularon evidencias suficientes de la creciente resistencia a los impuestos y gravámenes impuestos de manera arbitraria. Además, en ocasiones los campesinos han tenido éxito, han recibido concesiones de las autoridades locales, han llamado la atención a los altos funcionarios del Estado sobre los abusos locales y han renegociado los términos de la futura recaudación.

Una famosa serie de luchas en Renshou, Sichuán, durante 1992 y 1993 incorporó un ciclo de movilización-represión-negociación de este tipo. Allí, los cuadros locales continuaban imponiendo a las economías familiares pesados impuestos y trabajos forzados para la construcción de carreteras, a pesar de la campaña estatal a favor de «fuertes reducciones». Cuando no podían obtener trabajadores o dinero líquido se adueñaban de bienes domésticos, incluidos televisores, grano y cerdos. Pero bajo el liderazgo del campesino Zhang De’an, la gente local comenzó a devolver los golpes. El fiscal comarcal intentó arrestar a Zhang por evasión de impuestos, pero:

Zhang rasgó la orden judicial de arresto en público mientras en el suburbio de Xie’an se reunieron entre setecientos y ochocientos campesinos portando herramientas agrícolas y bastones de carga. Se llevaron a los funcionarios que iban a arrestar a Zhang y quemaron un vehículo de policía. En enero y febrero estalló la violencia en el suburbio de Xie’an. Los comercios cerraron y el gobierno quedó paralizado. «Se acusó a cientos de campesinos de estar involucrados en una “guerra de guerrillas” por lanzar piedras». Los granjeros marcharon a la sede comarcal y entraron a empujones en los edificios del gobierno exigiendo justicia ruidosamente.

Esta movilización popular condujo al Partido de Sichuán y a los líderes gubernamentales a enviar un equipo de trabajo a Renshou en febrero. Dada la ofensiva nacional contra las cargas fiscales excesivas, los funcionarios provinciales y de la comarca de Renshou «afirmaron que Zhang De’an era razonable al promover la política sobre el alivio de las cargas de los campesinos y al llamar al pueblo a negarse a pagar la excesiva recaudación en líquido» (Bernstein y Lü, 2002, pp. 132-133).

Los cuadros contraatacaron y las luchas continuaron en Renshou. En 1994, sin embargo, las autoridades nacionales y provinciales hicieron claras concesiones. Liberaron a los campesinos que habían golpeado a los cuadros y a la policía, remplazaron a numerosos funcionarios y contribuyeron con fondos provinciales a la construcción de carreteras locales (Bernstein y Lü, 2002, p. 136).

Seamos claros: los acontecimientos de Renshou no prefiguran que China se democratizase rápidamente durante los años noventa, ni siquiera que el Estado chino fuera a colapsarse. En la medida en que nos ofrecen un modelo ampliamente publicitado de la negociación ciudadano-Estado, no obstante, estos acontecimientos activaron un mecanismo que sometió al Estado a la política pública y, en menor medida, facilitó la influencia popular sobre la política pública. En este caso, el mecanismo crucial fue el ciclo de movilización-represión-negociación. La acumulación de enfrentamientos y resoluciones de este tipo produjo aperturas a la democratización que no existían antes. En la medida en que aparezcan más ciclos a la manera de Renshou, el régimen se desplazará más estrechamente hacia la consulta Estado-ciudadano mutuamente vinculante, amplia, igual y protegida; hacia la democracia.

Con el colapso del socialismo de Estado fuera de China y Corea del Norte, han desaparecido prácticamente los Estados que adquieren los recursos para su sustento por medio de producir ellos mismos tales recursos. Pero la segunda estrategia de mantenimiento —el intercambio de bienes y servicios sobre cuya producción ejerce un control el Estado— ha sobrevivido e incluso prosperado. Antes hemos visto a Vladimir Putin desplazándose hacia dicha estrategia por medio de la recuperación del control estatal sobre la producción de gas y petróleo, que había pasado de manera notable a manos privadas durante los años noventa. Durante el mismo periodo, muchos Estados ricos en petróleo evitaron negociar el consentimiento ciudadano mediante la recuperación del control de la producción petrolera (a menudo con la colaboración de solícitos capitalistas extranjeros), vendiendo en mercados internacionales, comprando medios coercitivos en otros mercados internacionales y pagando a sus principales apoyos locales con el excedente.

Durante el siglo XXI, Libia, Chad, Sudán, Venezuela, Bolivia, Uzbekistán, Kazajstán y media docena de Estados de Oriente Medio han seguido diferentes versiones de la estrategia que consiste básicamente en evitar el consenso. Este libro comenzó con una imagen del Kazajstán no democrático, en el que el presidente Nursultan Nazarbayev ganó en diciembre de 2005 un 91 por 100 del voto presidencial nada creíble en términos democráticos. El control sobre la producción y la distribución por el Estado kazajo de los inmensos suministros de energía permitió a Nazarbayev evitar que su gobierno negociase con el consenso ciudadano.

Kazajstán representa una versión extremadamente exitosa de una estrategia más amplia por parte de los Estados ricos en energía. Considérese Argelia, donde, en 2004, el presidente Abdelaziz Buteflica ganó la reelección con un sospechoso 84,99 por 100 del voto. En 1999 un Buteflica respaldado por el ejército había concurrido sin oposición después de que todos los candidatos de la oposición se retirasen de unas elecciones que calificaron como una «farsa». De hecho, cuando no incluso en la forma, el ejército de Argelia ha controlado el Estado a través de una larga serie de presidentes conniventes desde la independencia de Francia en 1962. Los argelinos a menudo se refieren a la estructura de poder militar como «la boîte noire», la caja negra. Durante los años noventa, el control militar se estrechó cuando el ejército abortó primero las elecciones de 1992, en las que un frente islamista parecía próximo a ganar una mayoría parlamentaria y a continuación prosiguió una sangrienta, pero en última instancia victoriosa, campaña para erradicar las guerrillas islamistas. Tanto el ejército como las milicias apoyadas por el gobierno respondieron a los ataques islamistas con masacres y desapariciones.

Desde 1999 una subida masiva de los ingresos del petróleo confirió margen de maniobra a Buteflica. La compañía energética de propiedad estatal argelina, Sonatrach, se había convertido en el duodécimo productor de petróleo del mundo, así como en uno de los principales suministradores a Europa de gas natural. En 2006 los crecientes precios del petróleo habían aumentado el tesoro argelino hasta los 55 millones de dólares en reservas oficiales; suficiente para cubrir dos años las importaciones del país (Séréni, 2006, p. 8). Empleando estos ingresos y aliándose con un reducido círculo de magnates, Buteflica dispuso de un punto de apoyo para reducir el personal de la cúpula del régimen. Pero únicamente procedió de esta manera construyendo el poder de otra rama militar: el Département de renseignement et de sécurité, el KGB argelino (Addi, 2006, p. 7).

El Annual Register de 2004 describió el movimiento de Buteflica como un intento de aferrarse al poder:

Durante el verano, envalentonado por su arrolladora victoria electoral, hizo un movimiento a fin de consolidar su posición mediante cambios entre las filas de mayor edad de las fuerzas armadas, la promoción a puestos clave de muchos de sus protégés y el nombramiento de nuevos gobernadores en la mayoría de las provincias argelinas. Los cambios militares comenzaron con la salida en julio del general Lamari, jefe del mando durante más de una década y uno de los líderes militares décideurs, por «razones de salud». Fue remplazado por el general Salah Ahmed Gaid, comandante de las fuerzas de tierra, que se había mostrado como un hombre menos duro y más politizado que Lamari. Cuatro de los seis comandantes regionales también fueron remplazados. Más adelante corrió el rumor en la prensa local de que Buteflica intentaba transferir el control sobre la inteligencia y los servicios secretos del mando militar a la presidencia y designar un ministro del gabinete para la cartera de Defensa (AR Algeria, 2004, p. 222).

Al igual que Putin en Rusia, Buteflica tomó ventaja de sus inmensos ingresos energéticos para desplazarse hacia el control del poder autónomo de los militares sin que por ello el Estado quedase directamente sujeto a la política pública o aumentase la influencia popular sobre la política pública. No obstante, si se democratiza una Argelia gobernada civilmente, al final podremos ver a Buteflica como el gobernante que, por razones en modo alguno democráticas, dio los pasos decisivos hacia la democracia.

Tras todos estos casos de desdemocratización y democratización bloqueada, necesitamos pensar en casos en los que los mecanismos y procesos sometidos a revisión hayan promovido realmente una democratización sustantiva. Entramos así en un terreno familiar. En muchos regímenes contemporáneos no sólo observamos los mecanismos que hemos repasado anteriormente —coaliciones entre los de dentro y los de fuera, ciclos de movilización-represión-negociación y expansión de las actividades del Estado para las cuales los recursos necesarios a su mantenimiento sólo están disponibles mediante la negociación con los ciudadanos—, sino también mecanismos enunciados en el cuadro 6.1 tales como:

La experiencia española desde la Primera Guerra Mundial nos ofrece una oportunidad ideal para analizar cómo operan tales mecanismos. El turbulento país atravesó múltiples crisis e involuciones, pero finalmente llegó a ser democrático durante el periodo final del siglo XX (Ortega Ortiz, 2000). En rigor, la rápida adopción española de instituciones democráticas tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 hizo de este régimen un caso destacado y modélico para las teorías de la democratización.

Los analistas de la democratización española interpretaron de forma característica cuatro pasos con los que se habían tropezado anteriormente. En primer lugar, en su búsqueda de causas, se concentraron en los cambios inmediatamente precedentes y que tuvieron lugar durante el decisivo periodo de transición (definido las más de las veces como el periodo que va desde la muerte de Franco hasta principios de los años ochenta). En segundo lugar, no intentaron identificar procesos promotores de la democracia, sino condiciones necesarias para la democracia. En tercer lugar, distinguieron entre factores estructurales y causas inmediatas de la democratización. En cuarto lugar, centraron sus investigaciones en lo que comúnmente se conoce como consolidación: no la adopción inicial de las formas democráticas sino la creación de condiciones que hiciesen la desdemocratización difícil e improbable en gran medida.

Siguiendo dicha agenda en cuatro pasos, Nikiforos Diamandouros identifica estas condiciones como favorecedoras de la democratización española (Diamandouros, 1997, pp. 5-19; véanse también, Linz y Stepan, 1996, capítulo 6; Maravall y Santamaría, 1986):

Factores estructurales

Causas inmediatas

Esta lista mixta de factores no refleja una teoría sistemática de la democratización. Pero incorpora una explicación de sentido común del tipo: en unas circunstancias internacionales y domésticas favorables, sabios líderes nacionales preparados para el compromiso comprobaron que podían negociar una transición hacia un sistema político estable más justo sin un conflicto devastador y sin perder mucho de su poder; prefiriendo este resultado al caos, negociaron la transición.

En tanto que descripciones, la mayoría de los factores de la lista pueden tener un sentido considerable. Seguramente un contexto atlántico y europeo de posguerra que garantizó recompensas a los regímenes que se democratizaban, a la par que castigó a los que no, debilitó la posición autoritaria del régimen de Franco. Ciertamente el crecimiento económico modificó las relaciones ciudadano-Estado. El crecimiento económico de los años cincuenta y sesenta sin duda urbanizó a la población española, elevó el nivel medio de vida, impulsó los niveles educativos e incrementó la exposición a los medios de comunicación, facilitándose con todo ello la participación política popular.

A diferencia de Argelia o Kazajstán, además, España tenía experiencias con regímenes democráticos en el pasado, por más que pasajeras y problemáticas. Con todo, desde el punto de vista de este libro, un resumen semejante sigue siendo frustrantemente vago acerca de los mecanismos y procesos. Salvo por señalar su efecto sobre la memoria histórica, el resumen también falla en especificar cómo esta experiencia histórica afectó tanto a la relación de la política pública con el Estado y al control ciudadano sobre la política pública —los dos loci de interacción donde se produjeron los cambios que promovieron la democratización misma—. Nuestra tarea, por consiguiente, no es tanto rechazar el análisis de Diamandouros como refinarlo y sistematizarlo.

Permítasenos volver un tanto atrás antes de concentrarnos en los principales esfuerzos democratizadores de España. Al emplear lo que él considera fases que se suceden régimen tras régimen en cualquier otra parte de Europa, Stanley Payne esquematiza como sigue la historia de España desde el fin de la ocupación napoleónica hasta 1976 (Payne, 2000, p. 6):

Convulso liberalismo temprano: 1810-1874.

Liberalismo elitista estable: 1875-1909.

Democratización: 1909-1936.

Autoritarismo: 1923-1930 y 1936-1976.

Para Payne, la Semana Trágica de 1909 (cuando las protestas contra las desigualdades en el reclutamiento para el servicio militar obligatorio en Marruecos se transformaron en acción revolucionaria, ataques anticlericales y una huelga general en Cataluña) marca el punto de transición hacia la democratización. Tanto si localizamos el pivote en 1909 o (como haré más adelante) en 1917, la idea principal permanece: a principios del siglo XX, España se desplazó de una larga época de gobierno oligárquico con frecuentes intervenciones militares a una nueva fase de susceptibilidad y, de ahí, tanto a la democratización como a la desdemocratización.

¿Qué cambios históricos debemos explicar? Desde aproximadamente la Primera Guerra Mundial hasta finales del siglo XX, España experimentó una espectacular serie de saltos entre la democratización y la desdemocratización. España se desdemocratizó de manera significativa en 1923 con el golpe militar de Primo de Rivera y de manera catastrófica con la victoria militar de Francisco Franco en la Guerra Civil de 1936 a 1939. Por el contrario, España se democratizó débilmente en cuanto el régimen de Primo de Rivera relajó su control central a mediados de los años veinte, de manera espectacular en la revolución de 1930 a 1931 y de nuevo dramáticamente tras la muerte de Franco en 1975. Por el momento la democratización de 1975 a 1980 no ha sido invertida. ¿En qué medida explican nuestros tres procesos básicos —la ampliación de la participación política, la igualación del acceso a las oportunidades y recursos políticos no estatales y la inhibición del poder coercitivo autónomo y/o arbitrario dentro y fuera del Estado— la experiencia de España con la democratización y la desdemocratización a largo plazo?

En forma de cronología que va desde 1914 a 1981, el cuadro 6.2 ilustra algo que debemos explicar.

Cuadro 6.2. Democratización y desdemocratización en España, 1914-1981.

| 1914-1918 | España neutral durante la Primera Guerra Mundial, con la expansión industrial consiguiente, especialmente en Cataluña. |

| 1917 | Bajo la monarquía constitucional, el régimen militar suspende las garantías constitucionales, los catalanes hacen campaña por su autogobierno, los trabajadores organizan una huelga general. |

| 1923 | Motín en la plaza fuerte de Barcelona, golpe militar de Primo de Rivera, monarquía debilitada. |

| 1925 | Subordinación parcial al poder civil de la dictadura de Primo de Rivera, pero continuación del gobierno militar bajo una monarquía débil con Primo de Rivera como primer ministro. |

| 1930 | Renuncia y muerte de Primo de Rivera, gobierno provisional de Dámaso Berenguer. |

| 1931 | Las elecciones municipales producen una victoria aplastante de los republicanos, el rey deja el país sin abdicar, el gobierno provisional declara la república, se establece el sufragio universal masculino para la edad de 23 en adelante, se prohíben militares y clérigos en la presidencia. |

| 1932 | Sofocada rebelión militar, estatuto de autonomía catalán. |

| 1933 | Levantamientos radicales en Barcelona y otros lugares, las elecciones producen un gobierno de centro derecha, se establece el sufragio femenino, se forma la fascista Falange. |

| 1934 | Declaración catalana de independencia, levantamientos radicales, insurrección minera en Asturias; todo ello reprimido. |

| 1936 | Victoria del Frente Popular en las elecciones nacionales, oleada de huelgas y ocupaciones en los sectores industrial y agrícola, el gobierno español garantiza el autogobierno a la región vasca, la sublevación militar en Marruecos se expande a España, comienza la Guerra Civil, los rebeldes nombran jefe de Estado a Franco, Alemania e Italia ayudan a los rebeldes mientras que la URSS abastece a los izquierdistas. |

| 1939 | Las fuerzas de Franco ganan la Guerra Civil y establecen un Estado autoritario, se retiran las fuerzas alemanas e italianas. |

| 1939-1945 | España neutral durante la Segunda Guerra Mundial; por medio de sucesivas luchas y reformas administrativas, Franco subordina el ejército al control civil. |

| 1948 | El príncipe de diez años de edad, Juan Carlos, heredero del trono, llega a España para educarse bajo el régimen. |

| 1950 | Tras un largo aislamiento diplomático, tanto Estados Unidos como Naciones Unidas inician relaciones diplomáticas con España. |

| 1953 | Estados Unidos establece bases militares a cambio de ayuda económica y militar; tras una prolongada tensión sobre el control del Estado con la iglesia española, Franco firma el Concordato con el Vaticano, ampliando la autonomía de la Iglesia. |

| 1960-1974 | Industrialización y crecimiento económico sin precedentes. |

| 1968 | Franco nombra a Juan Carlos su eventual sucesor como jefe de Estado. |

| 1973 | Asesinato del primer ministro de Franco, Carrero Blanco, por ETA (nacionalistas vascos). |

| 1975 | Muere Franco y Juan Carlos se convierte en rey, comienza una amplia movilización obrera. |

| 1976-1978 | Bajo el presidente de Gobierno, Adolfo Suárez, España inicia las reformas democráticas, elige un nuevo parlamento y adopta una constitución democrática con la edad de voto rebajada primero a los 21 y luego a los 18 años. |

| 1979 | Estatutos de autonomía vasco y catalán. |

| 1981 | Tentativa de golpe militar derrotada, nuevas autonomías regionales, comienzo de un gobierno democrático continuado (aunque a menudo convulso). |

La cronología describe los sucesivos encuentros, tanto con la democratización como con la desdemocratización. Sólo durante los años setenta observamos más de una década sin inversiones significativas de la tendencia. La cronología también deja claro que, tal como se había verificado largo tiempo antes de 1914, las intervenciones militares en la política nacional española ocurrieron con frecuencia y casi siempre dañaron a la democracia. Más que en ninguna otra parte de Europa, además, a lo largo del siglo XX las demandas de autonomía regional o independencia complicaron los programas democráticos nacionales de España.

La cronología en sí misma omite otro factor que ha influenciado enormemente la naturaleza y curso de la democratización y desdemocratización españolas. Desde finales del siglo XIX en adelante, tanto los trabajadores agrícolas como industriales se organizaron y politizaron en España de una forma notable. La integración de los trabajadores organizados (tanto en lo industrial como en lo agrícola) en la política pública nacional de España marcaron por lo general los periodos de democratización del país, de la misma manera en que su exclusión marcó los periodos de desdemocratización.

Tal como hemos visto en casos anteriores, la democratización española generalmente tuvo lugar por medio de una expansión sustantiva de la participación política popular y la desdemocratización por medio de la deserción de las elites de la agobiante consulta democrática. Por todo ello, el calendario de la democratización y la desdemocratización en España aclara aquello que todo análisis debería explicar: Cómo el ejército español perdió finalmente su notoria autonomía y cayó bajo el control civil, cómo los trabajadores excluidos se integraron finalmente de forma duradera en el régimen nacional, pero también cómo las elites se retiraron de la democracia durante el régimen de Primo de Rivera y la Guerra Civil.

Analíticamente, estos problemas se generalizan en un cuarteto de cuestiones sobre las fases de la democratización española:

Sin precisar todos los detalles, el relato histórico que sigue responde «sí» a cada una de estas cuestiones.

A pesar del masivo regreso del poder militar bajo la dictadura de Franco, España atravesó importantes fases de los tres procesos cruciales durante el periodo entre la Primera Guerra Mundial y la revolución de 1931 (periodo que los historiadores españoles denominan comúnmente la crisis y declive de la Restauración). Tras la abortada Primera República de 1873-1874, una monarquía constitucional (la Restauración), por lo general respaldada por los militares, gobernó España sin una intervención militar directa entre 1874 y 1917. El régimen instauró el sufragio masculino en 1890, pero las «relaciones clientelares y el sistema de jefes de partido conocido comúnmente como caciquismo*, contuvo o apartó el voto popular cerca de treinta años» (Payne, 2000, p. 5). La derrota de la Guerra de Cuba (1898) debilitó la posición del ejército, pero en modo alguno lo eliminó como actor político nacional.

Con anterioridad a la Primera Guerra Mundial, no obstante, trabajadores y nacionalistas comenzaron a organizarse en una deslumbrante constelación de formaciones ideológicas, desde el anarquismo hasta el separatismo catalán. En paralelo a los desarrollos del resto de Europa, 1917 trajo violentos enfrentamientos entre derecha e izquierda, con ejércitos tomando temporalmente el poder y forzando la suspensión de las garantías constitucionales. En este punto, podemos decir razonablemente que España había entrado en esa fase que capítulos anteriores nos han mostrado en el régimen francés y otros: una fase en la que los gobernantes dependieron para su supervivencia del consentimiento de los ciudadanos y en el que la alternancia entre democratización y desdemocratización se hizo posible como nunca antes. Por supuesto no podemos fechar la «consolidación» democrática de España en 1917 o 1931. Pero podemos identificar el periodo entre estas fechas como decisivo para las transformaciones de la política pública que aseguran la democratización.

Al introducir su sutil y bien documentado trabajo sobre el conflicto político español de 1917 a 1931, Eduardo González Calleja hace una observación iluminadora:

El estudio del orden público, la subversión y la violencia durante las tres breves fases que señalan el colapso definitivo de la Restauración está marcado por la presencia de varios factores que parecen confirmar el pleno establecimiento en nuestro país de un repertorio de acción colectiva moderno: el vínculo de la protesta a la actividad política en general, su canalización casi exclusiva por grupos organizados formalmente (especialmente los partidos, los sindicatos y los grandes actores corporativos) que persiguen objetivos bien ajustados a programas políticos y la adopción de formas de lucha que eran más flexibles, autónomas respecto a los titulares del poder, modulares (es decir, consistentes en rutinas básicas que podían ser empleadas y combinadas por una variedad de actores en la persecución metas muy diferentes), de alcance e impacto nacional e incluso internacional (González Calleja, 1999, p. 17).

El cambio de repertorio coincidió con una expansión de la organización política entre los trabajadores y otros ciudadanos. Incluso mientras las elites desertaron de los modestos logros democráticos de 1917 a 1923 bajo la protección de Primo de Rivera, la participación popular en la política pública creció con energía.

Una vez que finalizó la dictadura de Primo de Rivera en 1925, por ejemplo, el número de trabajadores organizados se disparó rápidamente, acelerándose con la revolución pacífica de 1931 (Soto Carmona, 1988, pp. 303-305). En esta abrupta transferencia de poder, los republicanos ganaron mayorías arrolladoras del voto urbano español en las elecciones municipales de abril de 1931. El rey (ya sin el soporte seguro de un número creciente de generales del estado mayor desencantados) huyó del país. Los republicanos declararon extinta la monarquía.

La ruptura con el anterior régimen llegó pronto. Ninguna ley formal del régimen confirió legitimidad al nuevo. La asamblea nacional de la nueva república incluyó cuatro miembros de la legislatura de Primo de Rivera, un 1,2 por 100 del total de escaños (Genieys, 1997, p. 123). En términos de control sobre el Estado, había tenido lugar una revolución (González Calleja, 1999, p. 627). Los nuevos gobernantes tomaron el control del Estado con una débil infraestructura pero con poderosos medios de intervención de arriba abajo:

Los gobernantes republicanos heredaron un Estado que disponía de un formidable poder despótico, inmensamente superior a aquel de cualquier otra organización dentro del territorio, pero carente de un poder infraestructural suficiente para aplicar las políticas de sus gobernantes cuando se trataba de la producción de bienes y servicios (Cruz, 2006, p. 333).

Las bases revolucionarias seguían siendo bastante minoritarias y el nuevo régimen careció de medios para incorporar a su oposición o para contener a sus propios aliados. Los ataques populares contra las iglesias, la expulsión del poder de la Iglesia católica y la reforma en profundidad de la tierra separaron tanto a los terratenientes rurales como a la jerarquía católica (Malefakis, 1970, capítulo 6). Estos grupos, junto con el ejército, pronto comenzaron a decantarse por la defección.

De hecho, Gerard Alexander afirma que la derecha española en realidad nunca se comprometió con la república. Por derecha, Alexander se refiere principalmente a los liberales laicos en los partidos políticos existentes, además de políticos católicos, especialmente aquellos afiliados a la Confederación Española de Derechas Autónomas (Alexander, 2002, p. 106). La derecha no se comprometió con la democracia, de ahí que la república no llegase a consolidarse, argumenta Alexander,

porque los derechistas detectaron altos riesgos en la democracia. Estos altos riesgos resultaban de la susceptibilidad potencial de millones de mineros, jornaleros sin tierra y obreros industriales a los llamamientos políticos revolucionarios que amenazaban la seguridad, propiedad, ingresos, control de los centros de trabajo e iglesia de la derecha. No pocos en la derecha intuyeron estos riesgos en la subyacente estructura social española (Alexander, 2002, p. 103).

En resumen, no sólo el ejército sino también las viejas clases civiles gobernantes comprendieron que la revolución desafiaba seriamente su poder.

Los nuevos gobernantes actuaron precisamente sobre esta premisa. A pesar de mermar rápidamente el número de cuerpos activos de oficiales del ejército, el nuevo régimen continuó aplicando los instrumentos de control y exclusión del anterior régimen (Payne, 1967, pp. 268-276). El gobierno provisional instalado el 14 de abril de 1931 siguió con una línea exclusiva que denegó el derecho de reunión pública a los monárquicos, anarquistas y comunistas por igual (Ballbé, 1985, capítulo 11). Cuando los gobernantes denunciaron la anarquía, los actores excluidos denunciaron la persecución (Cruz, 2006, pp. 334-335). El pequeño Partido Comunista Español se recluyó dentro de su concha; adoptó la posición de que la revolución de 1931 podía servir en el mejor de los casos como cuña para una verdadera revolución proletaria y que la colaboración con los gobernantes burgueses podría retrasar la revolución venidera (Cruz, 1978, pp. 127-128).

Sin embargo, en conjunto, los trabajadores —especialmente aquellos representados por el Partido Socialista— apoyaron a la república. Significativamente, el primer grupo de trabajadores en desertar de la coalición republicana y alinearse ellos mismos con los militares en 1935 y 1936 fue el reducido pero activo grupo del sindicato obrero católico (Soto Carmona, 1988, p. 313). Los campesinos y jornaleros se beneficiaron de las amplias reformas de la tierra y, en general, continuaron apoyando al régimen. En rigor, pronto fueron más allá, ocupando los campos sin cultivar y luchando contra los terratenientes que pagaban bajos jornales.

Hacia 1936, las huelgas rurales y la ocupación de tierras amenazaban al precario régimen republicano al mismo tiempo que también hacían frente a la oposición militar de Francisco Franco y sus colaboradores (Malefakis, 1970, capítulo 14). El apoyo militar de Alemania e Italia facilitó enormemente la invasión del territorio peninsular desde Marruecos. Al mismo tiempo, el apoyo de por sí frágil de las elites al régimen republicano se fragmentó. En Aragón, por ejemplo, la movilización de los trabajadores sin tierra había enfrentado a los terratenientes contra los nuevos gobernantes (Casanova et al., 1992, pp. 86-87). Los terratenientes de Aragón se tomaron la revancha: al final, los contrarrevolucionarios asesinaron a 8.628 sospechosos partidarios de la causa republicana (Casanova et al., 1992, p. 213). Cuando Franco llegó al poder, la violenta represión de su régimen extinguió la otrora enérgica movilización democrática de Aragón. A lo largo y ancho del país, sin embargo, las muertes en combate, las ejecuciones y los asesinatos golpearon más fuerte a los partidarios de Franco que a los republicanos: cerca de 132.000 muertes para los nacionalistas y 96.000 para los republicanos (Payne, 2000, p. 219). La Guerra Civil dejó vívidas cicatrices en ambos bandos.

Una vez en el poder, Franco construyó un régimen en alianza con el ejército, el clero, la autoritaria Falange y el movimiento sindicalista que controlaba la Falange. Desde el punto de vista de la democratización a largo plazo, el movimiento más significativo de Franco fue subordinar el ejército a su control de manera tan minuciosa que perdió su peligrosa y proverbial autonomía. La alianza de España con los Estados Unidos (que previamente habían rechazado al régimen de Franco) en la Guerra Fría promovió la subordinación por medio del aumento del gasto militar con respaldo estadounidense al enviar miles de oficiales a los Estados Unidos para su entrenamiento y al hacer las carreras militares más atractivas en general para aquellos oficiales que estuvieran dispuestos a adaptarse.

Durante los años cincuenta, Franco también se las compuso para estrechar sus lazos con la Iglesia por medio de un concordato papal y desviar las ambiciones políticas posfranquistas de Falange por medio de un gobierno con un número cada vez mayor de tecnócratas y burócratas antes que de fanáticos. Una era de compromiso y de reforma clerical transformó el furioso anticlericalismo que había sido uno de los rasgos más destacados del activismo republicano durante la República y la Guerra Civil (Cruz, 1997). Todo ello se hizo más fácil porque, durante el mismo periodo, España inició el proceso de crecimiento más rápido de toda su historia y atrajo más capital extranjero que nunca. Gestionar la nueva economía industrial dejó menos espacio en el régimen para tradicionalistas políticos y oficiales del ejército.

Al mismo tiempo, la transformación de la vida social española socavó las bases del gobierno de Franco. Stanley Payne lo resume así:

Aunque Franco nunca fue desafiado seriamente mientras vivió, los administradores supervivientes del gobierno se encontraron que, a la hora de su muerte, el tipo de sociedad y cultura sobre la que el régimen se había fundado inicialmente había dejado de existir y que impedía al régimen su perduración. En última instancia, los logros económicos y culturales que tuvieron lugar bajo el régimen, tanto si tenían o no la intención de desarrollarse como lo hicieron, privaron al régimen de su razón de ser (Payne, 2000, p. 493).

La oposición interna creció durante los años sesenta y las reacciones físicamente exhaustas de Franco no fueron nada comparadas con las etapas represivas que le hicieron tan temido en los años treinta. Los trabajadores industriales, los estudiantes, los nacionalistas regionales y —de manera más sorprendente— el bajo clero comenzaron a disentir. La designación formal del príncipe Juan Carlos como sucesor de Franco en julio de 1969 señaló que el cambio de régimen ya había comenzado. El derrocamiento del régimen autoritario portugués en 1974, además, amenazó a los conservadores de España y animó a los progresistas.

Para la mayoría, la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 fue por ello mismo un anticlímax. Sin embargo, sólo tras la sucesión por Juan Carlos implementó el régimen las instituciones formales de la democracia parlamentaria tal como los occidentales las entienden: libertad de prensa y asociación, amplia competición electoral, poder judicial independiente y demás. En este sentido, los estudiosos de la transición española están en lo cierto al considerar los años de 1975 a 1981 como un milagro de ingeniería política.

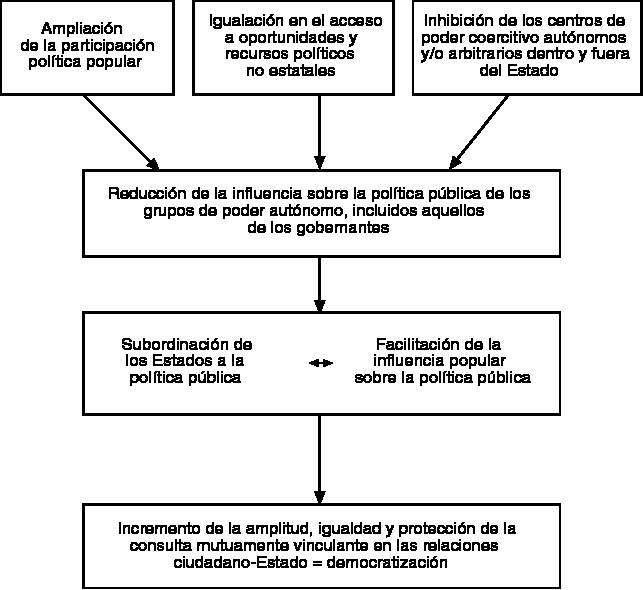

El gráfico 6.3 bosqueja las estratagemas de los ingenieros políticos. Tras incrementos menores en la democratización y la mejora de la capacidad del Estado entre la Primera Guerra Mundial y 1939, la Segunda República Española trajo una democratización drástica combinada con una sustancial pérdida de capacidad estatal y el régimen de Franco construyó capacidad estatal hasta niveles sin precedentes a costa de la democracia por completo, pero a partir de los años sesenta la democratización progresó de manera creciente con sólo pérdidas menores de la capacidad central.

Gráfico 6.3. Regímenes españoles, 1914-2006.

España, por consiguiente, atravesó dos ciclos principales de democratización: un ciclo interrumpido y finalmente revertido desde la Primera Guerra Mundial hasta mediados de los años treinta, y otro ciclo más continuado desde los años franquistas de posguerra hasta los años setenta. Cada ciclo se corresponde a grandes rasgos con la secuencia causal bosquejada en el gráfico 6.2:

El primer ciclo dejó importantes residuos políticos bajo la forma de la organización política popular (tanto pública como clandestina) así como la experiencia acumulada con las instituciones democráticas. Pero la victoria de Franco en la Guerra Civil restableció temporalmente los grupos de poder autónomos: tanto el ejército como la propia camarilla gobernante de Franco. El gobierno autoritario de Franco subordinó entonces de forma decisiva el ejército al control civil.

De forma menos deliberada, pero no menos decisiva, la gestión estatal de la expansión económica y la creciente implicación internacional a partir de 1960 subordinó la política pública del Estado franquista y facilitó la influencia popular sobre la política pública. Sin negar el astuto liderazgo de Adolfo Suárez y del rey Juan Carlos, podemos ver que las cambiantes configuraciones del poder en España se hicieron favorables a la democracia bastante antes de 1981. Aunque la nueva constitución que entró en vigor en 1979 formalizó la subordinación de los militares a la ley fundamental y al rey, simplemente ratificó el declive de la independencia militar que Franco había gestionado ya durante las últimas décadas de su gobierno. El fallido golpe militar de 1981 sencillamente demostró al mundo lo que el régimen de Franco había realizado: el ejército que había marcado durante dos siglos los ritmos de la política española ya no disfrutaba de la autonomía y el poder para revertir la dirección del régimen.

A pesar de la insistencia de capítulos anteriores en las redes de confianza y la desigualdad de categoría, he escrito este capítulo como si los cambios en las configuraciones de poder y sus consecuencias tuviesen lugar con independencia de las alteraciones en la confianza y la desigualdad. Sin embargo, interactuaron de forma clara. De hecho, en anteriores análisis de las redes de confianza he observado la misma cronología de la historia de España para proponer una secuencia de conjeturas de este tipo (Tilly, 2005, p. 149):

| 1931-1933 | Integración sustancial de las redes de confianza de obreros y campesinos en la política pública nacional gracias a la mediación de sindicatos y organizaciones políticas, combinadas con la exclusión parcial del ejército. |

| 1933-1935 | Enfrentamientos entre regionalistas, obreros y campesinos parcialmente integrados por una parte y las autoridades nacionales por otra. |

| 1936 | Nuevas movilizaciones de trabajadores, campesinos y regionalistas; contra-movilización del ejército. |

| 1936-1939 | Exclusión creciente (y violenta) de las redes de confianza de trabajadores, campesinos y regionalistas de la política nacional. |

| 1939-1960 | Vuelta al predominio de las relaciones clientelares, a los vínculos particularistas y a la conformidad evasiva de los años veinte, ahora pareja a la integración autoritaria del ejército y la Iglesia católica en el sistema de gobierno franquista. |

| 1960-1975 | Debilitamiento de las viejas redes de confianza locales por medio de la expansión económica, relajamiento de la represión y expansión de las redes de confianza dentro de las organizaciones obreras. |

| 1976-1978 | Democratización dependiente y generadora de integración en la política pública nacional de las redes de confianza populares y alejamiento parcial del régimen de las redes de confianza basadas en la Iglesia y el ejército. |

Esta cronología describe una serie de procesos complementarios respecto a conexiones entre la política pública y las formas rutinarias de organización —especialmente las redes de confianza— dentro de las cuales los españoles siguieron con sus vidas cotidianas. Observar esta cronología en conjunción con los cambios en las relaciones entre las principales configuraciones de poder y la política pública hace mucho más interesante al periodo que va de 1936 a 1960. Durante este periodo, después de todo, las redes de confianza de los obreros y campesinos republicanos no sólo se disolvieron. De algún modo, sus miembros se las compusieron para acomodarse en un sistema de gobierno ajeno, en su mayor parte por medio de la conformidad evasiva en público combinada con la colaboración clandestina dentro de dichas redes.

Al igual que para la desigualdad de categoría, su separación de la política pública se presenta como ocurrida antes de que la Segunda República apareciese en escena. En rigor, las mujeres españolas no consiguieron el derecho al voto antes de 1931, es decir, bajo la Segunda República. Pero en conjunto, a pesar de las notorias desigualdades sociales del país, los regímenes españoles evitaron inscribir las diferencias de clase, religión, etnicidad, lengua o nobleza directamente en la política pública desde la aprobación del sufragio masculino en adelante. Esta separación necesaria de la política pública y la desigualdad de categoría preparó el camino para la postrera democratización de España y prevaleció a través del periodo durante el cual las redes de confianza y configuraciones del poder estaban cambiando de forma turbulenta.

Tal como ya nos ha enseñado el drama sudafricano, España no siguió la única secuencia posible para las redes de confianza, la desigualdad de categoría y las configuraciones de poder. Por el contrario, en Sudáfrica las cruciales transformaciones de todas ellas llegaron tarde y más o menos simultáneamente, contribuyendo por ello mismo a la intensidad de la lucha durante los ochenta y los noventa. Incluso cuando el poder volvió a las manos de los africanos, el régimen sudafricano encaró el serio problema de disolver o integrar ampliamente las fuerzas armadas de ambos bandos.

Los Estados Unidos todavía siguieron otra secuencia. Su guerra civil sometió ampliamente cualquier centro de poder coercitivo autónomo y (como hemos visto) la principal integración de las redes de confianza en la política pública tuvo lugar a principios del siglo XX. Pero la desigualdad de género y (especialmente) de raza continuó marcando la política pública norteamericana mucho tiempo después.

Todavía hemos de hacer frente al problema de analizar secuencias e interacciones a lo largo de tres grandes conjuntos de cambios en el curso de la democratización y la desdemocratización. Las trayectorias en ambas direcciones varían de acuerdo a las secuencias e interacciones en los cambios en las redes de confianza, la desigualdad de categoría y los centros de poder autónomos. Hasta este punto, además, hemos percibido señales intermitentes de otras dos influencias sobre estas trayectorias. En primer lugar, el nivel de capacidad existente cuando un régimen comienza el proceso de democratización o de desdemocratización afecta a cómo opera el proceso; considérese cuán distintamente se veía la democratización en la Suiza de baja capacidad y en la Francia de alta capacidad. En segundo lugar, los choques del enfrentamiento nacional, la conquista, la colonización y la revolución aceleran los mismos procesos que tienen lugar en la democratización y desdemocratización crecientes, pero una aceleración tal produce una interacción más intensa entre sus efectos. De nuevo, la revolución de Sudáfrica demuestra cuán intensa puede ser una interacción semejante y lo drástico de sus efectos sobre la calidad de la política pública.

Estos problemas definen la agenda para el próximo capítulo. Observemos cuidadosamente las trayectorias variables de los regímenes por medio de la democratización y la desdemocratización.