El etnógrafo político Adam Ashforth ha llegado a una conclusión asombrosa respecto a la democratización en Sudáfrica: la brujería está amenazando la democracia del país conquistada con tanto esfuerzo. Desde 1990 hasta hace pocos años, Ashforth dedicó mucho tiempo a compartir la vida pública y privada de Soweto (South West Township), un inmenso suburbio negro de Johannesburgo. Su estadía en Soweto le permitió vivir, por consiguiente, aquello que la mayoría de los observadores aclaman como la transición de Sudáfrica del autoritarismo a la democracia.

Antes de que comenzase a trabajar en Soweto, Ashforth escribió un admirable análisis histórico del proceso legal mediante el cual se configuró el apartheid (Ashforth, 1990). Pero la preparación de un libro sobre brujería, violencia y democracia lo metió de lleno en la etnografía. A través de la observación de primera mano, la intervención personal y la incesante interrogación de sus conocidos, Ashforth ha creado una poderosa imagen de adaptación, lucha y esperanza en medio de violencia salvaje. La implicación etnográfica de Ashforth le obligó a abandonar buena parte de las ideas y explicaciones preconcebidas sobre la lucha durante y después del apartheid.

Ashforth argumenta de manera persuasiva que la brujería perjudica la democratización sudafricana. La gente de Soweto y los sudafricanos en general creen por lo común que las malas personas pueden invocar fuerzas ocultas para dañar a quienes envidian o rechazan; que invocar tales fuerzas ocultas constituye la brujería; que algunos individuos heredan o aprenden las habilidades de la brujería, convirtiéndose así en brujos; y que sólo un uso contrario de dichas fuerzas ocultas puede contrarrestar los efectos dañinos de la brujería. La brujería puede matar, causar sufrimiento personal y destruir carreras. El miedo a la brujería, la reacción a la brujería y la iniciación a la brujería dominan la vida cotidiana. De una población de 44 millones, quizá medio millón de «profetas» sudafricanos se especializan en combatir la brujería (Ashforth, 2005, p. 8). En su combate, apelan a fuerzas sobrenaturales, especialmente aquellas mediadas por ancestros.

La brujería precedió con mucho a la democratización de Sudáfrica. Siendo una realidad de la vida africana desde hace por lo menos un siglo, se mezcló con las prácticas y creencias religiosas, incluidas aquellas de las múltiples sectas cristianas que organizaron la vida espiritual en los distritos segregados negros. Durante la amplia movilización antirrégimen de los años ochenta del siglo pasado en estos distritos segregados, las acusaciones de brujería solían acompañar a las acusaciones de ser delatores a sueldo del Estado. Multitudes de jóvenes a menudo atacaban a delatores sospechosos y brujos —sin hacer una distinción muy clara entre ambos—, rellenando neumáticos con queroseno, rodeando con ellos los cuellos de los sospechosos y prendiéndoles fuego. Durante la era post-apartheid, los ataques de neumáticos con fuego se centraron principalmente en los brujos (Ashforth, 2005; Bozzoli, 2004, epílogo). Pero la democratización de Soweto no acabó con la brujería. Al contrario, según Ashforth, desde los años noventa se ha hecho más presente y peligrosa.

¿Cómo pudo ocurrir algo así? Ashforth ofrece dos explicaciones relacionadas. En primer lugar, antes de los noventa, prácticamente todos los habitantes de Soweto vivían con la certidumbre de las privaciones y la represión bajo el puño del autoritario Estado sudafricano. Desde entonces la vida se hizo más incierta precisamente debido a que se habían abierto nuevas oportunidades de escape y progreso. En segundo lugar, en Soweto y otros lugares, una minoría de gente negra adquirió una educación, trabajo e ingresos que antes ni habrían podido soñar. Surgió una burguesía negra integrada en gran parte por los activistas del antiguo Congreso Nacional Africano (CNA) (Johnson, 2004, pp. 224-225), aunque la inmensa mayoría de los africanos negros se quedaron atrás. Entre 1991 y 1996, para el conjunto de Sudáfrica, el 20 por 100 más rico de los hogares negros incrementó sus ingresos en un 15 por 100, mientras que los dos quintos más pobres perdieron el 21 por 100 (Terreblanche, 2002, p. 388). A resultas de todo ello, la desigualdad aumentó entre la población negra. De ahí que el resentimiento y los celos que alimentaba la brujería comenzasen a envenenar las relaciones entre vecinos, amigos y familiares.

El predominio de la brujería comporta múltiples amenazas para la democratización sudafricana. Complica enormemente la respuesta pública al azote sanitario que está devastando a los pobres del país: el sida. En 2003, el 21,5 por 100 de la población sudafricana con edades de entre 15 y 49 años eran seropositivos; un millar de personas morían de sida al día (Johnson, 2004, p. 227; UNDP, 2005, p. 248). En 2004, del total de mujeres embarazadas atendidas en las clínicas prenatales de la provincia KwaZulu, el 40,7 por 100 resultaron seropositivas (Avert, 2006, p. 1). En la medida en que las víctimas del sida y sus familias consideran la enfermedad como el resultado de la brujería —y es una creencia muy extendida— la capacidad estatal ya de por sí reticente a hacer frente a la amenaza declinó e incrementó la desigualdad en la salud. De manera más general, la desconexión entre lo que la gente corriente experimenta como el principal ataque a su seguridad y fortuna, por una parte, y los programas estatales para la resolución de los problemas, por otra, desacreditan al Estado como garante de la protección y la consulta mutua vinculante.

Los gobernantes de Sudáfrica encaran un doloroso dilema. Si reconocen la brujería como el principal problema al que se enfrentan sus ciudadanos en la vida diaria, ¿qué pueden hacer al respecto? ¿Podría algún esfuerzo serio por arrancar de raíz brujos y brujería comprometer los derechos humanos, la privacidad y el Estado de derecho? Si niegan la realidad de la brujería e intentan eliminar su influencia por medio de la propaganda y la educación, sin embargo, se posicionan contra creencias y prácticas largo tiempo establecidas. Los demócratas sudafricanos que apelan a la ilustración, concluye Ashforth, se arriesgan a la separación del grueso del pueblo:

Se arriesgan a desvincularse de las preocupaciones diarias de sus ciudadanos, ciudadanos que se ven a sí mismos viviendo en un mundo de brujos. Los líderes que actúen así, pueden acabar luchando por crear una imagen del Estado democrático como un régimen que encarna los verdaderos intereses del pueblo al que gobiernan. Si se niegan a tratar con los brujos, aquellos que aspiran a gobernar podrían acabar siendo percibidos como agentes de las mismas fuerzas del mal. Así, el desafío para aquellos que querrían gobernar un Estado democrático en un mundo de brujos, es promover doctrinas de los derechos humanos y no ser percibidos como protectores de brujos que causan violencia oculta dentro de las comunidades (Ashforth, 2005, p. 15).

Para ser más exactos, toda democracia afronta los dilemas político y moral resultantes de la discrepancia entre las premisas de la política pública y los amplios acuerdos de la ciudadanía: si una mayoría de la población de un régimen se opone a la cohabitación del mismo sexo o a los elevados salarios de ejecutivo, ¿tiene el Estado la obligación de ilegalizarlos? El dilema sudafricano oculta estos comunes problemas democráticos porque ningún compromiso sencillo entre los derechos en conflicto reducirá su perjuicio neto. A resultas de todo ello, los políticos sudafricanos permanecen en silencio respecto al problema de la brujería.

Los conflictos recientes en Sudáfrica tuvieron lugar tras el telón de fondo de una de las luchas políticas nacionales más memorables del siglo XX. Antes de la revolución de los ochenta, Sudáfrica no había tenido una experiencia democrática relevante. Al contrario, desde mucho antes de la formación de Sudáfrica como un Estado relativamente unificado a principios del siglo XX, se construyeron sucesivos regímenes sobre la base de la opresión racial. Más aún, la coalición de dominio afrikáner que alcanzó el poder en las elecciones nacionales de 1948 reforzó los controles raciales, elaboró la clasificación oficial de distinciones etnorraciales e intensificó una capacidad estatal ya de por sí formidable. Sudáfrica se desdemocratizó visiblemente desde una posición que ya entonces no era democrática.

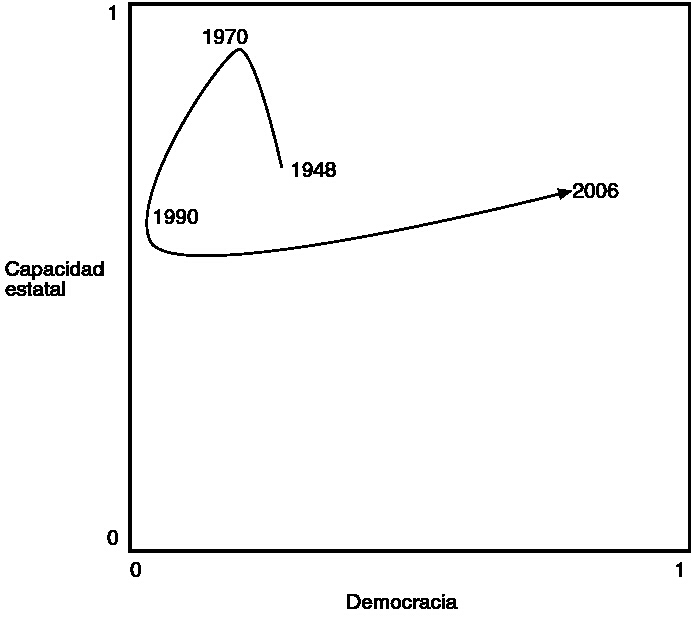

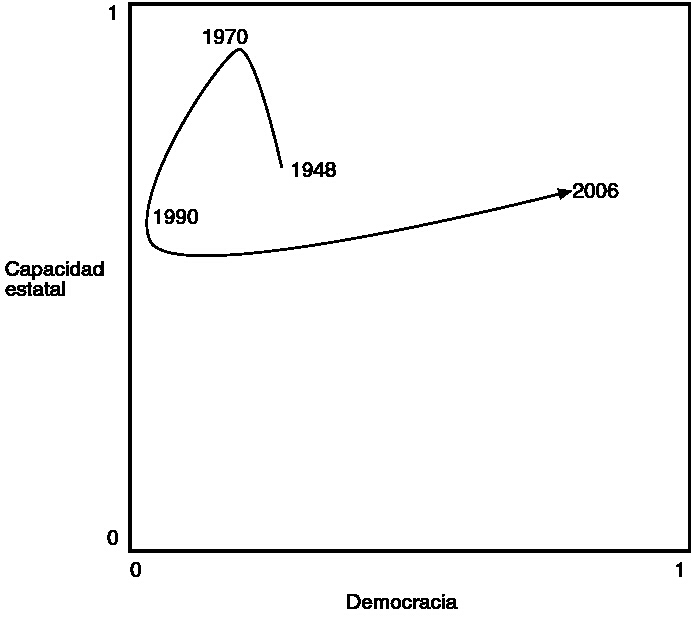

El gráfico 5.1 traza la trayectoria del régimen en el espacio capacidad-democracia desde 1948 en adelante. El gráfico muestra la desdemocratización y el incremento de la capacidad desde 1948 hasta cerca de los años setenta; más adelante, la desdemocratización combinada con una capacidad en declive durante la intensificación de la resistencia popular de las dos décadas siguientes, seguida de la espectacular democratización y una ligera recuperación de la capacidad estatal después de los noventa. La rapidez y amplitud de estas fluctuaciones recuerda a Francia tras 1789 y a la Suiza de los años cuarenta del siglo XIX. Describen un cambio revolucionario.

Gráfico 5.1. Regímenes sudafricanos, 1948-2006.

El problema al que nos enfrentamos aquí es cómo interactuó la trayectoria capacidad-democracia de Sudáfrica con la desigualdad entre categorías. Tanto recientemente como a lo largo de la historia, los sudafricanos han padecido enormemente por efecto de las extraordinarias intersecciones de la desigualdad y la política pública. En los años recientes, sin embargo, Sudáfrica también ha producido la combinación mundial más espectacular de democratización y fuerte desigualdad. ¿Cómo podríamos solucionar estas complejas interacciones?

Antes de observar más de cerca estas interacciones, pensemos de manera mucho más general sobre las relaciones entre igualdad, desigualdad, democratización y desdemocratización. Este capítulo ofrece una amplia explicación de estas relaciones y a continuación intenta que dicha explicación resulte creíble por medio de ejemplos históricos concretos, incluyendo a Sudáfrica durante los siglos XX y XXI. La explicación observa: 1) cómo aparece por lo general la desigualdad entre categorías, 2) el papel desempeñado por Estados y regímenes en la creación y transformación de la desigualdad entre categorías, y 3) las implicaciones de 1 y 2 para la democratización y la desdemocratización.

¿Qué problema supone la desigualdad para la democratización? Tal como demostrará un vistazo a Brasil, los Estados Unidos y la India, las democracias más o menos operativas pueden surgir y sobrevivir a la presencia de desigualdades materiales de masas. La desigualdad social impide la democratización y mina la democracia bajo dos condiciones: en primer lugar, la cristalización de diferencias continuas (tales como aquellas que lo distinguen a uno de su vecino) en diferencias de categoría cotidianas por raza, género, clase, etnia, religión y agrupaciones de una amplitud semejante; en segundo lugar, la traducción directa de estas diferencias de categoría en la política pública. Antes de los años noventa, el régimen sudafricano no sólo promovió la cristalización de diferencias cotidianas al hacer de la «raza» una desigualdad material de masas, sino también porque tradujo tales distinciones directamente en derechos y deberes políticos.

En la medida en que las interacciones ciudadano-Estado se organizan en torno a diferencias de categoría también prevalecientes en la rutina de la vida social, estas diferencias socavan una consulta mutua vinculante, amplia, igual y protegida. Bloquean o subvierten la política democrática porque producen gran disparidad de recursos en la arena política. Inhiben la formación de coaliciones más allá de los límites de las categorías. Mientras tanto, confieren a los miembros de las categorías aventajadas tanto el incentivo como los medios para eludir los resultados de la deliberación democrática cuando tales resultados contradicen sus intereses. Antes de la revolución democrática de finales de los años ochenta, como veremos, los blancos de Sudáfrica emplearon repetidamente su renuencia a modificar incluso el simulacro de instituciones democráticas que instauraron para dividir y conquistar a la población no blanca del país.

La democracia funciona mejor y la democratización es tanto más probable que ocurra cuando los procesos políticos reducen la traducción de la desigualdad entre categorías a la vida pública. Nuestra cuestión explicativa, por consiguiente, consiste en cómo ocurre la separación entre la política pública y la desigualdad entre categorías. Para explicar dicho proceso de separación, sin embargo, resulta de ayuda dar un paso atrás y observar los procesos que crean en primer lugar una desigualdad material entre categorías.

La desigualdad es una relación entre personas o grupos de personas en las cuales la interacción genera mayores ventajas para unos que para otros. A pequeña escala podemos trazar las relaciones de desigualdad que caracterizan un comercio, un hogar o un vecindario. A gran escala, múltiples relaciones de este tipo integran vastas redes de desigualdad conectadas entre sí. A cualquier escala, las redes interpersonales involucradas sólo se aproximan a jerarquías sencillas bajo circunstancias extraordinarias —por ejemplo, cuando alguna institución poderosa, como un ejército, una corporación o una iglesia encuadran a la gente en distintos niveles. Más a menudo la gente se llega a encuadrar en categorías sin formar jerarquías claramente ordenadas. Los miembros de estas categorías difieren, de media, en sus ventajas, pero los límites de las categorías son importantes porque la gente los utiliza para organizar la vida social y reproducir la desigualdad entre los miembros de las distintas categorías.

La desigualdad de categorías duradera se refiere a las diferencias organizadas en ventajas de género, raza, nacionalidad, etnia, religión, comunidad y sistemas de clasificación similares (Tilly, 1998). Tiene lugar cuando las transacciones entre los límites de las categorías (por ejemplo, hombre-mujer) 1) conllevan de manera regular ventajas netas para la gente a un lado del límite y 2) reproduce el límite. Aun cuando las formas y grados de la desigualdad de categoría varían de manera drástica a lo largo del tiempo y los lugares, todas las poblaciones humanas han mantenido siempre sistemas sustantivos de desigualdad entre categorías.

He aquí un recuento limitado de cómo tales sistemas emergen y operan:

Éste es el esqueleto de la teoría (para mayores precisiones, véase Tilly, 2005a). Considerados en estos términos, la teoría no brinda explicaciones directas para la variación, individuo a individuo, del éxito y fracaso o para el cambio y variación en la distribución general de la riqueza e ingresos de un país. Pero explica la creación de la desigualdad de categoría.

La explotación y el acaparamiento de oportunidad siempre colocan barreras decisivas sobre el terreno. Una primera aproximación a la desigualdad en cualquier escenario comienza por la clarificación de aquellos recursos que generan valor sobre los que operan la explotación y el acaparamiento de oportunidad. El cuadro 5.1 enuncia los principales tipos de recursos cuyo control ha supuesto desigualdad en un escenario u otro a lo largo de la prolongada historia humana. No agota todas las posibilidades. En ocasiones, por ejemplo, el control de metales preciosos o minerales ha sido central para la explotación o el acaparamiento de oportunidad; aquí he clasificado aquellas situaciones que encajan en la cuestión del control sobre las tierras que contienen minerales. Pero la lista identifica los principales tipos de recursos que han sostenido los sistemas de desigualdad a gran escala durante los últimos 5.000 años.

Cuadro 5.1. Recursos generadores de desigualdad históricamente relevantes.

Todos estos recursos se prestan a la producción de beneficios para algunos receptores por medio del esfuerzo coordinado. Cuando son de suministro escaso y relativamente fáciles de circunscribir, se prestan a la explotación y al acaparamiento de oportunidad, y por ello a generar desigualdad. Los medios coercitivos, por ejemplo, han subyacido a diversos sistemas de desigualdad durante años y todavía desempeñan, cuando menos parcialmente, un papel en el mantenimiento de la desigualdad a lo largo del planeta a pesar de la importancia creciente de algunos de los puntos posteriores de la lista. La propiedad de la tierra todavía constituye la base fundamental de desigualdad en las regiones agrícolas más pobres del mundo.

En una amplia encuesta del Banco Mundial sobre la experiencia de la gente pobre, Bangladesh ofrece un llamativo caso al respecto. En la aldea bangladeshí de Kalkerchar, de acuerdo al testimonio local, la gente rica «tiene su propia tierra y otras propiedades, animales para la labranza y dinero para invertir, puede conseguir comida suficiente, vestir buena ropa, enviar a sus hijos a la escuela, tener trabajo y movilidad, y librarse de la invalidez» (Narayan y Petesch, 2002, p. 120). Las categorías medias poseen o arriendan uno o dos acres de tierra, mientras que los «pobres sociales» combinan el arrendamiento con el trabajo asalariado para los ricos. Los «pobres indefensos», por el contrario,

carecen muy mayoritariamente de tierras, hacienda o tierra de labranza. El trabajo asalariado y el arrendamiento son sus principales medios para ganarse la subsistencia. Los participantes en el estudio dicen que los pobres indefensos se pueden identificar por sus ropas viejas y sus rostros de dolor. No pueden asegurar atención sanitaria ni educación para sus hijos, carecen de medios para recibir invitados y muchos de ellos no pueden permitirse una dote para casar a sus hijas (Narayan y Petesch, 2002, p. 121).

Durante los últimos cinco milenios, la mayoría de los seres humanos han vivido en los niveles más bajos de semejantes sistemas de desigualdad basados en la tierra. Históricamente, máquinas, capital financiero, información y medios son factores de última hora. Sólo recientemente el control sobre el conocimiento científico-técnico se ha convertido en una base fundamental de desigualdad a escala planetaria.

No obstante, si la idea de que el conocimiento científico-técnico pueda rivalizar un día con la abundancia como base de la desigualdad de categoría le parece poco probable, considere cómo el emirato del Golfo Pérsico, Qatar, invierte ingresos de su inmenso pero agotable suministro de gas natural. El emir, Jeque Hamad bin Jalifa Al Thani, invierte miles de millones en educación científica e investigación con el fin de hacer de Qatar el polo de atracción científica de Oriente Medio. La esposa del emir, Sheija Mozah bint Nasser Al Misnad, ha puesto en marcha la Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario por valor de varios miles de millones que le corresponden por derecho propio. Ha destinado lo recaudado por todo un pozo de petróleo, tal vez unos 80 millones de dólares americanos al año, a un fondo de investigación científica. En un principado de 800.000 habitantes, los 500 estudiantes de la recién creada universidad Ciudad de la Educación tienen todas las oportunidades para convertirse en una elite nacional (Science, 2006). Si el programa del emir tiene éxito, el control sobre la tierra (y en este caso sobre el combustible fósil subyacente) bien puede dar vía al control sobre el conocimiento científico-técnico como el fundamento decisivo en la desigualdad de Qatar.

El predominio de una combinación de recursos sustentadores de la desigualdad sobre otra afecta de manera importante a las pautas de movilidad individual y colectiva. Donde los medios coercitivos prevalecen, los individuos y grupos que adquieren armas y soldados ganan ventajas de movilidad cruciales. En los sistemas agrarios, la adquisición de tierra (que a menudo sucede, por si no queda claro, debido al empleo por alguien de la fuerza coercitiva) marca la gran diferencia. Sólo en la era reciente del trabajo asalariado y del comercio generalizado ha sido posible para los trabajadores ahorrar dinero de los salarios e invertirlo seguidamente en empresas pequeñas tales como la producción artesana y la venta al pormenor.

Por sí mismos, los recursos predominantes diferencian de manera notable los sistemas de desigualdad. A lo largo y ancho del mundo contemporáneo, por ejemplo, el gran predominio de la tierra junto a los medios coercitivos en la desigualdad de países tales como Uganda y Camboya contrasta enormemente con los tipos de desigualdad basados en el capital financiero y el conocimiento científico-técnico de Francia y Japón. Brasil está pasando de un sistema de desigualdad basado principalmente en las enormes diferencias en el control sobre la tierra hacia otro —no menos desigual— basado de manera mucho más importante en el control sobre el conocimiento científico-técnico y el capital financiero. China experimenta profundos conflictos rurales en la medida en que pasa de un sistema de desigualdad basado en la tierra y la coerción a otro en el que el control sobre las máquinas, el capital financiero y el conocimiento científico-técnico domina ampliamente.

Los recursos generadores de desigualdad imperantes y su control actual inciden fuertemente en la viabilidad del gobierno autoritario. Los regímenes que descansan sobre el control de la tierra, el trabajo y los medios de coerción —la inmensa mayoría de los últimos 5.000 años— se prestan fácilmente a la tiranía. Pero dentro de tales regímenes, los gobernantes encaran inevitablemente límites a su consolidación personal en el poder. Los límites proceden de la confianza invariable de tales regímenes en intermediarios parcialmente autónomos y poderosos como los señores de la guerra, los terratenientes y los cabezas de los linajes. De forma mucho más infrecuente, los regímenes que descansan en instituciones que se basan en el mantenimiento de obligaciones, como los credos compartidos, imponen un control autoritario sobre sus ciudadanos en nombre de los dioses, sacerdotes y profetas. Los últimos recursos de la lista —máquinas, capital financiero, información, medios y conocimiento técnico-científico— únicamente figuran en el autoritarismo del Estado cuando los gobernantes monopolizan la producción y/o distribución de tales recursos. La mayor parte del tiempo los gobernantes incorporan a los productores y a los distribuidores de tales recursos en su régimen y de esta suerte aceptan límites a su propio autoritarismo.

Comenzamos a comprender por qué las economías capitalistas albergan regímenes democráticos mucho más frecuentemente que otros tipos de economías. La conexión no reside en la compatibilidad ideológica de la democracia y la libre empresa, sino en las bases materiales del gobierno. Volvamos a los recursos enunciados en el cuadro 5.1. Los puntos de la lista —medios coercitivos, trabajo, animales, tierra e instituciones basadas en el mantenimiento de obligaciones— no sólo han subyacido a la desigualdad de categoría a lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad, sino que las más de las veces también sirvieron como bases directas del gobierno (Tilly, 2005b).

Los regímenes a gran escala, por ejemplo, han dependido por lo general de la lealtad contingente de los grandes terratenientes que desplegaron su fuerza armada, disfrutaron de una amplia autonomía dentro de sus propios dominios, extrajeron sus ingresos de la tierra y el trabajo que controlaban dentro de dichos dominios y apoyaban las empresas militares de quienes eran sus señores, pero únicamente dentro de unos límites rigurosos. En la medida en que un régimen sólo incorpora directamente señores de la guerra que explotan la coerción o terratenientes que explotan el trabajo dentro de su sistema de gobierno, simultáneamente se construye sobre las desigualdades cotidianas alrededor de las que la gente organiza la vida social. Regímenes así ejercen el poder por medio de la misma gente que dispone a un tiempo de los medios y el interés en impedir a las poblaciones que controlan toda resistencia a la tiranía. Se construyen sobre obstáculos a la consulta mutuamente vinculante, protectora, igual y amplia.

Veamos los últimos puntos de la lista: máquinas, capital financiero, información, medios y conocimiento científico-técnico. Todos comportan enormes desigualdades materiales en el mundo contemporáneo. No están presentes tan sólo en las economías capitalistas; gigantes no capitalistas tales como China e Irán también descansan de manera importante sobre las máquinas, el capital financiero, la información, los medios y el conocimiento científico-técnico. Tanto en las economías capitalistas como en las no capitalistas, la dependencia de estos recursos genera amplias desigualdades de categoría entre aquellos que los controlan y aquellos que o bien carecen de acceso a ellos o bien están bajo su influencia. Pero en ninguna de las partes de esta divisoria construyen directamente los regímenes en sus sistemas de gobierno distinciones de categoría producidas por el control sobre los recursos.

¿Por qué, entonces, el capitalismo brinda una mejor oportunidad a la democratización? Porque los regímenes en economías no capitalistas relativamente prósperas mantienen la integración política de las distinciones de categoría que están organizadas en torno a los recursos anteriores de la lista, notablemente, los medios coercitivos, la tierra y las instituciones para el mantenimiento de obligaciones. Bajo el socialismo de Estado, las tres articulan el gobierno del Estado a pesar del compromiso nominal con un cuarto recurso: el trabajo. De un modo característico, en los Estados que prosperan gracias a sus monopolios sobre recursos comercializables, como el petróleo, los gobernantes defienden sus monopolios por medio del empleo de una parte significativa de sus ingresos en reproducir las separaciones entre los miembros de sus propias instituciones para el mantenimiento de obligaciones y todas las demás. En Irán, Arabia Saudita, Sudán, Bolivia y Venezuela, vemos gobernantes ricos gracias al petróleo que abarcan muy variadas ideologías pero que emplean abundantes ingresos procedentes del petróleo en construir redes de apoyo a los gobernantes y de exclusión de su oposición. En todos estos casos, y aun otros, los gobernantes bloquean el camino recurriendo al capitalismo.

El capitalismo industrial y financiero maduro, por el contrario, permite a los dirigentes gobernar sin prácticamente dependencia de las categorías desiguales de la vida cotidiana. Tanto si éstas descansan en un reducido círculo de capitalistas o un amplio círculo de contribuyentes, sólo deben adquirir capital suficiente como para pagar a sus Estados sus actividades fundamentales. Se podría imaginar un régimen capitalista que asignase derechos políticos distintivamente superiores a los poseedores de capital, a los magnates de los medios o a los especialistas en el conocimiento científico-técnico. Los sueños orwellianos sobre el futuro a menudo implican a uno o más de estos tres grupos. Pero las trayectorias por medio de las que se ha desarrollado el capitalismo en realidad han hecho mucho más atractivo para los gobernantes mantener un balance aproximado entre la masa de consumidores y la masa de ciudadanos. Bajo el capitalismo, ciudadanos, trabajadores y consumidores coinciden (Cohen, 2003; Montgomery, 1993).

Sea como sea, todos los regímenes, democráticos o de otro tipo, intervienen inevitablemente en la producción de desigualdad. Lo hacen por tres vías distintas: por medio de proteger las ventajas de sus principales apoyos; por medio de establecer sus propios sistemas de extracción y distribución de recursos; y por medio de redistribuir recursos entre diferentes segmentos de las poblaciones que controlan. Comparados con los regímenes no democráticos, hablando a grandes rasgos, los gobiernos democráticos ofrecen protección para las ventajas que reciben amplios segmentos de las poblaciones que controlan, crean sistemas de extracción y distribución que responden de manera más plena al control popular, producen más beneficios colectivos, organizan programas de bienestar más amplios y redistribuyen de forma más generalizada recursos a favor de poblaciones vulnerables bajo sus administraciones (Bunce, 2001; Goodin et al., 1999; Przeworski et al., 2000).

Estas mismas actividades, no obstante, implican a los Estados democráticos en la perpetuación de ciertos tipos de desigualdad de categoría. De manera más evidente, los Estados democráticos dedican un importante esfuerzo a mantener las delimitaciones —y diferencias en los beneficios— entre sus propios ciudadanos, y entre sus ciudadanos y los ciudadanos de otros países. Pero en la medida en que aseguran la propiedad y las formas existentes de organización social, también mantienen la desigualdad construida anteriormente en torno a la propiedad y las formas de organización social existentes. El mantenimiento estatal de los derechos de herencia, por ejemplo, transmite las diferencias étnicas y raciales de riqueza de una generación a la siguiente (Spilerman, 2000). Dentro de los regímenes democráticos, gran parte de las luchas políticas se centran en saber hasta qué punto el Estado debería mantener o alterar las desigualdades de categoría.

Si los Estados democráticos conviven con una amplia desigualdad material y los Estados democráticos invierten en el mantenimiento de las formas de desigualdad material existentes, entonces la ausencia de desigualdad no puede ser una condición necesaria de la democracia o la democratización. En su lugar, el logro democrático consiste en aislar la política pública de cualesquiera que sean las desigualdades materiales existentes. La democracia puede formarse y sobrevivir en la medida en que la política pública en sí misma no se divida bruscamente ante categorías desiguales. En sentido contrario, los derechos políticos, obligaciones y formas de participación que se dividen exactamente en los límites de categoría amenazan la democracia y dificultan la democratización. La democracia prospera ante la falta de correspondencia entre las desigualdades de la vida cotidiana y las de las relaciones ciudadano-Estado.

Nótese el corolario: tanto la organización de los principales actores políticos en torno a los límites de las desigualdades de categoría significativas como la aprobación de las reglas de participación política que corresponden a tales límites —especialmente si las partes excluidas son aquellas para las que las desigualdades de categoría existentes ya comportan una desventaja en líneas generales— minan la democracia. En los regímenes políticos occidentales, las diferencias de categorías en base a la nobleza, religión, estatus, género, raza y disposición de la propiedad han suministrado el fundamento para que haya derechos y deberes desiguales, aun cuando en otros lugares la etnicidad y el parentesco hayan contado igualmente. Y ello hasta el punto de que, cuando tales distinciones dominan la política pública, la democracia flaquea.

Los cambios en el grado total y en el carácter de la desigualdad de categoría también afectan a las perspectivas de la democracia. Cualquier incremento sustantivo en la desigualdad de categoría que suceda sin algún ajuste compensatorio en la política pública plantea una seria amenaza a los regímenes democráticos existentes. El incremento en las desigualdades de categoría amenaza la democracia porque confiere a los miembros de las categorías aventajadas medios e incentivos para:

La democracia y la democratización dependen de alguna combinación de 1) la igualación material entre categorías y 2) la protección de la política pública de la desigualdad de categoría.

Las versiones negativas de estos mecanismos (por ejemplo, la proliferación de fuerzas armadas controladas por manos privadas y la formación de coaliciones y asociaciones políticas segregadas en función de su clase) facilitan la traslación de la desigualdad de categoría a la política pública, invirtiendo así la democratización.

Los principales procesos que combinan estos mecanismos incluyen 1) la igualación de categorías (tal como se observa claramente en los mecanismos 1, 2 y 3), y 2) la protección de la política pública de la desigualdad de categoría (tal como se ve en los mecanismos 3 a 6).

El cuadro 5.2 enuncia mecanismos específicos que promueven la igualación y/o la protección. Éstos describen acontecimientos históricamente infrecuentes. A lo largo de la mayor parte de la historia, por ejemplo, los gobernantes y sus principales apoyos se resistieron a toda disolución de los controles estatales sobre los que se sostenían relaciones desiguales entre las categorías sociales de cada época; por el contrario, cuando dispusieron de la capacidad para ello, reforzaron dichos controles. Una vez más, una de las últimas cosas a las que han renunciado los gobernantes y sus principales apoyos es a su control privado sobre la fuerza armada; los ejércitos privados y la policía secreta todavía florecen en algunos de los regímenes no democráticos de baja capacidad en Asia, África y América Latina.

Cuadro 5.2. Mecanismos que aíslan la política pública de la desigualdad de categoría.

Aún así, en ocasiones varios de estos mecanismos se han activado a la vez, promoviendo igualación y/o protección. La formación de asentamientos coloniales en Argentina y Australia, por ejemplo, igualaron las condiciones materiales en comparación con los demás países colonizadores. Aun cuando subordinaron, masacraron o excluyeron de manera regular a los pueblos indígenas, los esfuerzos compartidos de los colonos promovieron su acomodación protegiendo a la política pública de las desigualdades entre colonos. Cualquier explicación histórica de la democratización debe especificar las secuencias y combinaciones de estos mecanismos en la misma medida en que separan a la política pública de la desigualdad de categoría.

La mayoría de los Estados acomodan (e incluso se benefician de) las formas de desigualdad que prevalecen entre sus ciudadanos. Pocos, sin embargo, han asumido hacer de la desigualdad de categoría un medio de gobierno. En el pasado reciente, los gobernantes de Sudáfrica asumieron el mayor esfuerzo mundial por integrar directamente las categorías raciales dentro de su sistema de control político. Durante algunas décadas dicho esfuerzo tuvo éxito; sostuvo la explotación y el acaparamiento de oportunidad por parte de una clase gobernante blanca sin que por ello se parase el gobierno o la economía. Se empleó la coerción para respaldar el poder del capital. Entonces, sin aliados estratégicos, las víctimas de la opresión aumentaron su resistencia hasta el punto de dejar la vida económica en un punto muerto y derrumbar al régimen. Durante los años ochenta tuvo lugar una revolución en Sudáfrica.

La experiencia de Sudáfrica con la desigualdad de categoría deja bien visible una serie de procesos implícitos en la teoría expuesta, pero que rara vez se dan en otro lugar con un nivel tal de deliberación y de efecto público observable. La imposición por el régimen de las categorías raciales sobre la política pública destruyó la separación de la política de las desigualdades de categoría existentes, desdemocratizando con ello un régimen que ya entonces no era democrático. Pero las luchas revolucionarias de los setenta y (especialmente) de los ochenta construyeron cierta separación entre la desigualdad de categoría definida en términos raciales y la política pública, promoviendo así las condiciones para una eventual democratización. Esto se operó de dos maneras: produciendo una resistencia popular sostenida contra la inserción directa en la política de las categorías raciales y forjando poderosas (aunque temporales) coaliciones transversales a las categorías raciales y étnicas. Las reformas de los años noventa y posteriores promovieron una democratización parcial al causar un modesto declive en la desigualdad material entre las categorías raciales, al generar una mayor desigualdad dentro de la categoría africano y al introducir nuevas protecciones entre las desigualdades existentes y la política pública sudafricana.

En su dramática historia sobre la desigualdad en Sudáfrica, el economista Sampie Terreblanche resume los principales rasgos en estos términos:

Uno de los rasgos más evidentes es que, durante el largo periodo del colonialismo y el imperialismo, los señores coloniales fueron, por lo general, vencedores en los conflictos grupales y los grupos de población indígenas fueron los perdedores. Un segundo rasgo —estrechamente ligado al primero— es que en el periodo poscolonial los blancos locales (los descendientes de los colonos de la antigua Europa colonial) fueron de nuevo (como mínimo hasta 1974) principalmente los conquistadores y, por ello mismo, estuvieron en situación de enriquecerse, principalmente a costa de los pueblos indígenas.

Los poderes coloniales y los colonos blancos hicieron esto de tres maneras: en primer lugar, creando estructuras de poder político y económico que les situasen en una posición privilegiada y afianzada vis-à-vis de los grupos de población indígena; en segundo lugar, privando a la población indígena de la tierra, aguas de superficie y ganado; y, en tercer lugar, reduciendo a los esclavos y población indígena a diferentes formas de trabajo explotado y no libre. Estas tres amenazas recorren de manera ominosa la historia moderna de Sudáfrica, desde la mitad del siglo XVII hasta finales del siglo XX (Terreblanche, 2002, p. 6).

Durante tres siglos, pues, cualesquiera que fueran los europeos que dirigieron Sudáfrica, emplearon su poder político no sólo para subordinar a la población indígena sino también para estampar sus propias definiciones de categorías desiguales en la vida social en general. En términos más amplios, la mayoría de los sistemas distinguió nítidamente afrikáners, británicos, asiáticos (especialmente de origen indio), africanos y de color (todas aquellas personas no blancas que no encajaban en ninguna de las otras categorías). Sólo bajo el sistema llamado apartheid o de la separación (1948-1990), se tomó el Estado la molestia de organizar la vida pública en torno a otras distinciones dentro de la población africana. Lo hizo con una venganza: inscribió la desigualdad de categoría en la política pública de forma explícita.

El cuadro 5.3 presenta la oportuna periodización de Terreblanche sobre los cambios en la economía política de Sudáfrica desde 1652 hasta 2002. Cada uno de estos «periodos sistémicos» generó un modelo un tanto diferente de desigualdad entre poblaciones raciales y étnicas. La instauración del apartheid desde 1948 en adelante modificó, y más adelante reforzó, las diferencias de categoría que habían creado las administraciones anteriores. Lo hizo con una intensidad incrementada de manera notable: desarraigando a los africanos y gentes de color de sus lugares de residencia largo tiempo establecidos; conduciendo como ganado a los africanos hacia homelands[5] pequeños, fragmentados y superpoblados; incluso segregando a los niños europeos en diferentes escuelas de acuerdo al idioma de origen: inglés o afrikáans.

Cuadro 5.3. Seis «periodos sistémicos» de la desigualdad sudafricana, según Sampie Terreblanche.

Adaptado de Terreblanche, 2002, pp. 14-16

La demanda blanca de trabajo negro en las ciudades, minas y granjas, sin embargo, subvirtió todos los planes de contención total de las poblaciones sudafricanas.

El crecimiento de manufacturas y servicios promovieron la rápida expansión de la población urbana negra, hasta que, alrededor de 1945, la manufactura superó la contribución minera al Producto Interior Bruto sudafricano (Lodge, 1996, p. 188). Hacia 1960, un 63 por 100 de la población africana vivía cuando menos temporalmente fuera de las reservas africanas (Fredrickson, 1981, p. 244). En aquel tiempo, además, lo que había sido escasez de trabajo urbano pasó a ser un excedente, de tal modo que el desempleo africano se concentró antes en las ciudades y distritos segregados que en las reservas rurales. Los gobernantes de Sudáfrica tuvieron que gestionar la contradicción entre tratar a los africanos como autóctonos fruto de la conquista y reconocerlos como trabajadores producidos por el capitalismo. La contradicción condujo a esfuerzos costosos para segregar a los negros de los blancos residencial y socialmente al mismo tiempo que se integraban más y más africanos en las fuerzas del trabajo industriales y urbanas (Murray, 1987; capítulo 2; Terreblanche, 2002, capítulo 9).

El establecimiento de la segregación definida en términos tribales, además, no sólo respondía a las concepciones oficiales de la historia, sino también a la conveniencia política. En Thembuland, el jefe supremo Sabata Dalindyebo condujo la oposición a los planes de redistribución de tierras del Estado del apartheid, pero se vio desplazado por el candidato respaldado por el Estado:

Un nuevo sistema brindó una oportunidad conveniente al DAA [Departamento de Asuntos Autóctonos] para diluir la influencia de los jefes que consideró que no cooperaban. El Jefe Supremo popularmente reconocido, Sabata Dalindyebo, por ejemplo, vio cómo su jefatura se dividía artificialmente en dos regiones, Thembuland (más tarde renombrada Dalindyebo) y Thembuland Emigrante. En esta última región, Kaizer Matanzima, el oscuro jefe que anteriormente había demostrado un interés genuino por la filosofía, la práctica y las incipientes recompensas del apartheid, fue elevado a Jefe Supremo (Evans 1990, p. 44).

Cuando en 1963 el régimen hizo de Transkei un nuevo homeland, convirtió a Matanzima en su jefe territorial. En 1979, Transkei se convirtió en una república formalmente independiente bajo la jefatura de Matanzima (Davenport y Saunders, 2000, pp. 402, 432).

La urbanización, la industrialización y la conveniencia política no alejaron a las autoridades sudafricanas de construir categorías profundamente definidas en términos raciales dentro de las estructuras económicas y legales del país. Incluso la legalización parcial de los sindicatos africanos en 1979 inscribía en la ley las divisiones raciales del gobierno. Los destinatarios de esta dádiva hubieron de enfrentarse a un agudo dilema: aceptar la categorización promovida por el Estado y conseguir magras reivindicaciones sobre la tierra y el empleo o rechazarlas y abandonar toda forma de derecho impuesto por el Estado, cualquiera que ésta fuese.

Tómese el caso de M. G. Buthelezi, que llegó a ser líder del homeland zulú que rodea a Durban, llamado KwaZulu. Buthelezi comenzó como activista del CNA (Congreso Nacional Africano), expulsado de la Universidad Fort Hare por participar en una manifestación del CNA. Rompió con el partido por su propia ambición de dirigir suhomeland y creó el Partido de Libertad Inkatha. Sus activistas del Partido de la Libertad Inkatha dominaban la exportación de trabajo emigrante de la región y obtenían la protección de los comerciantes en su interior. El partido también recibía subsidios clandestinos del Estado del apartheid. Durante los años ochenta y bien entrados los noventa, los activistas Inkatha y los del CNA lucharon arduamente por el control de las localidades KwaZulu. El movimiento de Buthelezi demuestra que incluso algunos africanos estaban interesados en las categorías impuestas anteriormente por los sudafricanos blancos a fin de mantener su dominación (Davenport y Saunders, 2000, pp. 434-435, 500-501). Deberíamos evitar, por tanto, cualquier suposición acerca de que los actores políticos de la Sudáfrica del siglo XX se hayan formado de alguna manera anterior a, e independiente de, los sucesivos regímenes dentro de los cuales vivieron y lucharon (Jung, 2000). El Estado se implicó de forma enérgica en la producción de las categorías desiguales que impuso en la vida pública.

La determinación del Estado no garantizó, claro está, que sus acciones produjesen los efectos deseados por sus gobernantes. Podría pensarse, por ejemplo, que la estricta jerarquía del apartheid podría producir homogeneidad económica dentro de cada categoría racial. Por el contrario, al excluir una eventual competición, el sistema de explotación y acaparamiento de oportunidad respaldado por el Estado generó profundas disparidades entre aquellos blancos con éxito y aquellos sin éxito. Entre la población africana, una profunda división separaba las empobrecidas áreas rurales, acuciadas por el desempleo masivo y creciente, y las regiones urbanas o mineras en las que los africanos tenían trabajo, aunque fuera mal pagado. Consecuencia: una gran desigualdad dentro de la población blanca y una desigualdad sustancial dentro de la población africana.

Cuando después de 1990 la acción afirmativa condujo a un pequeño número de africanos a puestos que anteriormente ocupaban los blancos, su presencia no transformó las jerarquías previamente existentes ni las vías de promoción. En su lugar, estos pocos africanos se beneficiaron de los mismos mecanismos de generación de desigualdad que habían prevalecido entre sus predecesores blancos. Al mismo tiempo, sin embargo, la gran masa de africanos permaneció en la pobreza y el desempleo creciente les afectó de manera desproporcionada. La categorización racial entró en declive, pero la desigualdad material persistió e incluso aumentó. Jeremy Seekings y Nicoli Nattrass resumen este fenómeno en los términos siguientes:

El régimen de separación del apartheid ofreció pleno empleo a la gente blanca (por medio de una combinación de políticas de educación, industriales y de mercado de trabajo racialmente discriminatorias) mientras canalizó el trabajo de bajo coste africano hacia empleos no cualificados en las minas o las granjas. Pero el propio éxito de este régimen en privilegiar a la población blanca permitió que la base de la exclusión pasase de la raza a la clase: los sudafricanos blancos adquirieron las ventajas de clase que les permitían mantener los efectos del privilegio en el mercado y dejar de ser dependientes de una discriminación racial continua. La consecuencia de todo ello fue que algunas clases de sudafricanos negros pudieron convertirse en gente con acceso privilegiado mientras otros permanecieron ampliamente excluidos de los beneficios de la prosperidad (Seekings y Nattrass, 2005, p. 6).

Estas consecuencias, no obstante, no se hicieron visibles antes de la masiva resistencia, enfrentamiento y transformación revolucionaria que destruyó el sistema de apartheid impuesto por el Estado.

Las políticas separatistas también tuvieron consecuencias imprevistas. En primer lugar, condujeron a los africanos, asiáticos, gentes de color y blancos disidentes dentro de un frente común en la medida en que los gobiernos del apartheid privaron de manera creciente a las poblaciones asiáticas y de color de los derechos distintivos que habían disfrutado hasta entonces. En segundo lugar, la tentativa del régimen del apartheid por imponer nuevos jefes y unidades territoriales que harían posible la tarea del gobierno indirecto estimuló en realidad la resistencia popular hacia la principal autoridad y, más allá, hacia el control gubernamental (Olivier, 1991). Desde aproximadamente 1970 el control estatal de los asentamientos negros se debilitó, su capacidad para imponer disciplina laboral declinó y, en consecuencia, se multiplicaron los choques violentos de ciudadanos contra las fuerzas represivas.

Las políticas separatistas finalmente hicieron que las identidades africanas definidas por el gobierno estuviesen disponibles como bases para la movilización política. En 1983, un convulso régimen de apartheid intentó expandir sus apoyos estableciendo una legislatura tricameral muy desigual que incorporaba representantes de las poblaciones asiáticas y de color en cámaras separadas. Esta medida, sin embargo, estimuló la movilización entre los negros y otros opositores al régimen que no eran negros. A nivel de la calle, los grupos informales de jóvenes activistas, llamados «camaradas», colaboraron y lucharon, alternativamente, con los miembros de las organizaciones comunitarias denominadas «cívicas». La formación de un Frente Democrático Unido nacional de 575 organizaciones diferentes recurrió a los contactos de los ilegales CN (el movimiento Conciencia Negra) y el CNA, pero fue mucho más allá de ambos. En su punto álgido, el FDU decía tener dos millones de miembros (Johnson, 2004, p. 187).

En 1985 una coalición similar (y, de hecho, superpuesta) de sindicatos formó el Congreso de Sindicatos Sudafricanos (CSS). Estas organizaciones negociadoras coordinaron una amplia resistencia al régimen. Amenazado, el régimen declaró sucesivamente estados de excepción cada vez más represivos en julio de 1985 y junio de 1987. La última declaración

confería a cada oficial amplios poderes para arrestar, detener e interrogar sin orden judicial; autorizaba al comisario de policía para suprimir cualquier reunión; y prohibía toda cobertura televisiva o reportaje radiofónico de los disturbios, a la par que restringía severamente la cobertura en prensa. El gobierno había recurrido a la tiranía legalizada (Thompson, 2000, p. 235).

El gobierno detuvo a miles de sospechosos sin juicio. A pesar del estado de excepción, a pesar de la prohibición de numerosas organizaciones comunitarias y a pesar de las miles de detenciones preventivas de activistas, a finales de los ochenta la movilización negra realmente se aceleró. La resistencia se combinó con las sanciones internacionales para acabar con el control blanco de la política pública.

Bajo la presión nacional e internacional, incluso el que un día fuera el sólido bloque afrikáner comenzó a quebrarse. Estigmatizados, boicoteados, privados de nuevas inversiones y con el crédito cancelado por numerosos europeos y americanos, incluyendo la Comunidad Europea y el Congreso de los EEUU, los grandes capitalistas perdieron buena parte de su entusiasmo por el apartheid (Price, 1991, capítulo 7). En 1982, los diputados del Partido Nacional (PN) opuestos a cualquier compromiso ya se habían separado del PN para formar un pequeño y decidido Partido Conservador (PC). Durante cinco años más, los gobiernos (ahora acosados por la presión del ala derecha y la amenaza de la acción militar clandestina autónoma afrikáner) intentaron someter a sus oponentes en ambos flancos por medios legales y asaltos clandestinos. Durante 1988, el gobierno intensificó su ataque al CNA y a la oposición liberal al gobierno a medida que la propia campaña de sabotaje del CNA se aceleraba.

Después de que el PN batiese con dificultad al PC en las elecciones municipales blancas de octubre de 1988, no obstante, el presidente y líder del PN, W. Botha anunció concesiones drásticas. Entre ellas, el indulto de seis activistas del CNA sentenciados a muerte y el traslado del líder del CNA, Nelson Mandela, del hospital donde era tratado de tuberculosis al arresto domiciliario, en vez de devolverlo a la isla prisión que había sufrido durante 25 años.

El año siguiente supuso pasos decisivos hacia un acuerdo sobre el estancamiento de la situación nacional en Sudáfrica. En 1989, el líder del PN y premier F. W. De Klerk inició negociaciones con el anteriormente proscrito CNA, incluido el propio Mandela, liberando a la mayoría de los líderes encarcelados del CNA. La permisividad de De Klerk para con una festiva marcha multirracial de protesta de 35.000 personas en Ciudad del Cabo (septiembre de 1989) no sólo señaló un cambio fundamental en la estrategia sino que alentó múltiples marchas en nombre de la reconciliación en el resto de Sudáfrica. Una celebración de bienvenida para los prisioneros del CNA en el estadio Soccer City de Soweto «se convirtió, en efecto, en la primera manifestación del CNA en 30 años» (AR, 1989, p. 295).

En 1990 De Klerk ya gobernaba en estrecha consulta con el CNA. Liberado del arresto domiciliario, Mandela se convirtió en un actor fundamental de la política nacional. En 1991, el activista del CSS Cyril Ramaphosa ganó las elecciones como secretario general del CNA. Al mismo tiempo, el Partido de Libertad Inkatha del jefe delhomeland KwaZulu, Buthelezi, que previamente había recibido apoyo clandestino del gobierno y del Partido Nacional, se encontró cada vez más aislado. Inkatha intensificó sus ataques a sus rivales del CNA, pero en las elecciones de 1994 únicamente recibió un 6 por 100 de voto negro nacional, en contraste con el 75 por 100 del CNA. (Del voto total, unidas todas las categorías raciales, el CNA obtuvo un 63 por 100, el Partido Nacional un 20 por 100 y el Inkatha un 11 por 100.) En un triunfo que podría haber asombrado a prácticamente cualquier sudafricano de cualquier categoría política diez años antes, el ex presidiario Nelson Mandela se convirtió en presidente de Sudáfrica.

«Cuando en 1990 el Estado sudafricano comenzó a apartarse de la segregación y la exclusión racial formal hacia una democracia “no racial”», señala Anthony Marx,

la identidad racial y la movilización perdió parte de su notabilidad. En su lugar, los empresarios políticos confiaron cada vez más en las identidades «étnicas» o «tribales» como bases de movilización, tal como reflejaba el nacionalismo zulú y los temores «de color» a la dominación africana bajo el CNA (Marx, 1995, p. 169).

La disgregación tuvo lugar a dos niveles: el frente no blanco se rompió; en 1996, por ejemplo, los votantes de color de El Cabo optaron masivamente por el Partido Nacional, antiguo arquitecto del apartheid. Pero las categorías africano, de color y asiático también perdieron su fuerza unificadora en favor de distinciones a pequeña escala.

Con todo, el CNA también tuvo que negociar entre 1990 y su triunfo electoral de 1994. La desintegración parcial de la Unión Soviética en 1989 tuvo dos efectos cruciales en Sudáfrica. En primer lugar, redujo la credibilidad del argumento que presentaba a los conservadores como un muro de contención contra la conspiración comunista internacional. En segundo lugar, reducía el apoyo diplomático externo y financiero al CNA. Conjuntamente, ambos efectos alentaron a los Estados Unidos a presionar a ambas partes hacia una solución de compromiso alternativa a la revolución. A fin de afirmar su presencia, el CNA declaró 1991 su «año de acción de masas», llamando a sus seguidores a huelgas pacíficas, disciplinadas; a boicots; a marchas; y a manifestaciones (Jung y Shapiro, 1995, p. 286).

Poco a poco, la presencia del CNA minó el plan del PN de establecer alguna forma de poder compartido. Aun así, el CNA también trabajó para evitar una polarización completa. Aceptó «la representación proporcional en las elecciones, la seguridad de los puestos de los funcionarios blancos y una amnistía para las fuerzas de seguridad que admitiesen crímenes bajo el anterior régimen» (Bratton y Van de Walle, 1997, p. 178). De esta forma, una situación semirrevolucionaria cedió el paso a un remarcable compromiso negociado.

Para cuando el CNA alcanzó el poder, dentro del viejo movimiento de resistencia habían ocurrido distintas escisiones. No sólo algunos de los líderes del CNA ascendieron directamente a posiciones gubernamentales y de negocios anteriormente cerradas a los africanos, sino que también tuvieron lugar divisiones a escala local. Las organizaciones civiles habían desempeñado un papel crucial en iniciar boicots y otras acciones de masas durante los años ochenta, pero perdieron mucho de su peso político, en parte porque sus líderes las abandonaron a favor de las oportunidades del nuevo régimen, y en parte porque el CNA impuso estrictos exámenes de fidelidad a aquellos que continuaba respaldando (Zuern, 2001, 2002). Algunos camaradas de la calle, que habían empleado su fuerza para defender los distritos segregados frente a las fuerzas blancas, se reorientaron hacia los conflictos entre bandas y los delitos menores. «Desde 1994», informa Richard Wilson,

a falta de oportunidades económicas y políticas, los paramilitares del CNA se convirtieron en delincuentes como medio de supervivencia económica. Aún llamándose a sí mismas Unidades de Defensa Especial, las bandas de Sharpeville se dedicaban al negocio de la protección frente a otros criminales y UDEs a cambio de pagos regulares de los residentes aterrorizados. El CNA intentó en repetidas ocasiones alcanzar un alto el fuego entre las facciones contendientes, pero no pudo mantenerlo ni asegurarlo (Wilson, 2001, p. 179).

En paralelo al surgimiento de una pequeña pero próspera nueva burguesía, las comunidades negras vieron cómo se operaba una drástica escisión entre aquellos que ascendían al Estado del CNA y aquellos que se quedaron atrás.

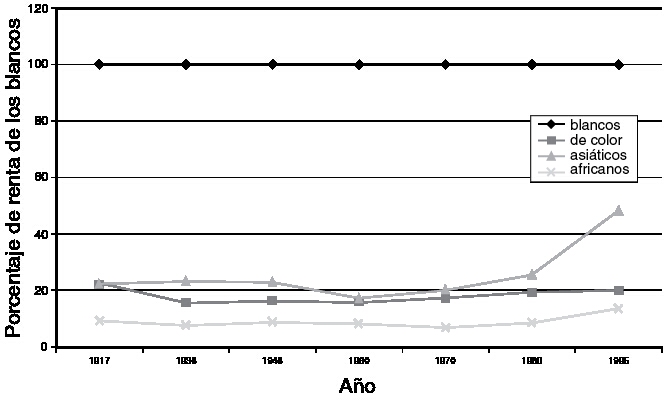

El gráfico 5.2 muestra el resultado de un sistema político extraordinariamente desigual. Compara la renta per cápita relativa de los ciudadanos de color, asiáticos y africanos con la de los blancos desde 1917 a 1995. Aun cuando el régimen sudafricano mantuvo a los negros en el nivel más bajo durante ocho décadas, hasta hace poco también contuvo a las poblaciones asiática y de color en niveles muy bajos. La instauración del apartheid desde 1948 en adelante no afectó demasiado a la posición relativa de la población de color, pero claramente dañó a los asiáticos y a los africanos; hacia 1970 la renta per cápita de los africanos había caído al 6,8 por 100 de la renta blanca; el blanco medio ganaba casi quince veces más que el africano medio.

Gráfico 5.2. Renta per cápita relativa según categoría racial, Sudáfrica, 1917-1995.

Entonces el sistema comenzó a hacerse añicos. Desde 1980 en adelante, los asiáticos doblaron aproximadamente su posición relativa (ascendiendo al 48,4 por 100 de la renta blanca) y los africanos por fin comenzaron a ganar también. Por el contrario, la población de color (ampliamente descuidada por el clientelismo del CNA y a menudo unida a la oposición contra la hegemonía del CNA) no obtuvo prácticamente ganancia alguna. Desde 1995, la movilidad africana hacia las categorías de mayor renta prosiguió, de modo tal que «para 2000, había tantos africanos como blancos en el quinto de renta más elevado» (Seeking y Nattrass, 2005, p. 45). Dado que los africanos constituyen cerca del 75 por 100 de la población y los blancos cerca del 14 por 100, estas cifras, claro está, se quedan bien lejos de la paridad. No obstante, la desigualdad de clase ha comenzado a desplazar a la desigualdad racial de la vida económica. El derrumbe del apartheid y la adquisición negra de poder político ha empezado a marcar una diferencia significativa para la desigualdad material de Sudáfrica.

El desmantelamiento del apartheid no eliminó por completo las categorías raciales de la vida pública sudafricana. Mientras que la coalición contra el apartheid unió a ciudadanos africanos y de color hombro con hombro, el programa de acción afirmativa del Estado del CNA llevado adelante en nombre de las gentes «antiguamente oprimidas» por lo general sólo hizo referencia a los africanos (Jung, 2000, p. 202). La restructuración radical de la función pública expulsó a gran número de funcionarios asiáticos y de color de las posiciones burocráticas de más bajo nivel (Johnson, 2004, p. 214). Abe Williams, el ministro provincial de Bienestar de color de El Cabo Occidental, lamentaba:

Pero puede ver lo que le pasa a la gente de color, que se siente dolida por la acción afirmativa en su contra. Cuando luchaba contra el apartheid se consideraba parte de la lucha contra el apartheid. Pero ahora que el apartheid ya no se interpone, no obtiene el beneficio del nuevo sistema porque vuelve a ser vista como «tú no eres negro». Y esto es muy descorazonador (Jung, 2000, p. 203).

En El Cabo Occidental y en cualquier otra parte, de hecho, numerosos votantes de color se pasaron a la oposición al CNA, al anteriormente racista Partido Nacional. Dado el aplastante poder del CNA sobre el Estado, difícilmente podemos hablar de la Sudáfrica del siglo XXI como una democracia cabal. No es obvio, por demás, que el nuevo régimen evite sustituir por las agudas divisiones de clase las divisiones raciales que durante largo tiempo definieron la política pública de Sudáfrica. Pero comparado con los años setenta, el régimen se ha desplazado drásticamente hacia una consulta mutuamente vinculante entre Estado y ciudadanos más amplia, más equitativa y más protegida. A pesar de la separación parcial de la política pública de la desigualdad de categoría, el régimen se ha democratizado.

Un caso no constituye un argumento general. Además, Sudáfrica es un caso extremo: uno en el que el Estado consiguió inscribir de forma deliberada, abierta y, durante un buen tiempo, exitosa las desigualdades de categoría que habían predominado en la vida social cotidiana en la política pública. La omnipresencia de la brujería y de la infección del VIH, además, podrían comprometer los avances de la democratización e incluso causar la desdemocratización del atribulado régimen. A pesar de ello, Sudáfrica dispone de dos ventajas para el progreso del análisis de este libro. En primer lugar, muestra que existe como mínimo una experiencia nacional importante que encaja con la infrecuente línea argumental de este libro. En segundo lugar, indica que quizá podamos descubrir que, en casos menos extremos, el argumento es válido.

Si se observa de nuevo el cuadro 5.2, por ejemplo, podrá comprobarse que todos los mecanismos para disociar la política pública de la desigualdad de categoría allí enunciados entraron en escena en un momento u otro de las grandes transformaciones de Sudáfrica después de 1970:

La mera presencia de estos mecanismos no demuestra que realmente promovieran la democratización de Sudáfrica. Ahora bien, la narración general del cambio político sudafricano confiere verosimilitud a mi explicación general. Los esfuerzos estatales para emplear la desigualdad de categoría como un instrumento de gobierno generó inesperadamente coaliciones transversales a las categorías que, eventualmente, crearon ámbitos disociados entre la política pública y la desigualdad. Es evidente que la democratización sudafricana sigue incompleta.

En casos menos extremos habremos de cavar más profundamente si queremos trazar conexiones causales precisas. Entre otras cosas, a menudo será difícil separar los procesos que conectan las redes de confianza con la política pública de aquellos otros que producen separación entre la política pública y la desigualdad. Con todo, la anterior lista de seis puntos con los mecanismos cruciales se aplica no menos claramente en los Estados Unidos del siglo XIX y la India del siglo XX que en Sudáfrica desde 1970. A mayores, cada ítem apunta a un mecanismo corolario que debería, en principio, promover la desdemocratización. La desintegración de las coaliciones transversales entre clases a favor de actores políticos firmemente afianzados dentro de categorías desiguales, por ejemplo, amenaza con revertir la democracia. España durante el periodo entre 1930 y 1936 parece un caso de este tipo. En España, la exclusión de la república burguesa de campesinos y obreros organizados quebró la coalición que hizo posible la revolución democrática de 1930 a 1931 y reinscribió las diferencias de clase directamente en la política pública, al mismo tiempo que los militares, conducidos por Francisco Franco, amenazaron la república por la derecha (Ballbé, 1985; González Calleja, 1999; Soto Carmona, 1988).

Al recordar España en un periodo de inminente guerra civil se suscita la cuestión acerca de las conexiones entre los centros de poder autónomos y la política pública en tanto que diferentes de las redes de poder y la desigualdad de categoría. El capítulo 6 nos conduce por este complicado terreno.