Comencemos por un caso realmente difícil: India. Desde la independencia en 1947, India ocupó una posición en algún lugar en el elevado grado de capacidad y democracia de nuestro cuadrante capacidad-democracia. Ambas han fluctuado en cierto modo a lo largo de sesenta años, pero en líneas generales el régimen nacional de la India se parece al de Canadá, digamos, más que a Jamaica o Kazajstán. Este país de 1.100 millones de habitantes, no obstante, plantea problemas a cualquier análisis de la democratización y la desdemocratización. Estos problemas aparecen bajo toda una serie de formas:

¿Cómo dar sentido a toda esta complejidad?

Nuevos informes de la India a menudo dibujan al país oscilando al borde del colapso. No siempre fue así. La India independiente nació en 1947 al dejar la separación de Pakistán un país de población predominantemente hindú. (Hoy en día cerca del ochenta por ciento de los indios son nominalmente hindúes y un doce por ciento son musulmanes). El nuevo régimen, encabezado por Jawaharlal Nehru, heredó una administración civil disciplinada y un ejército efectivo de sus señores británicos. En ambos aspectos, el Estado podía contar con una alta capacidad. Además, a diferencia de su vecino, Pakistán, el régimen de Nehru mantuvo su ejército bajo un control civil efectivo. Los líderes del régimen procedían por lo general del mismo grupo de elites que empleó el estilo de la política contenciosa británica para independizarse de Gran Bretaña: gentes de familias bien situadas, de las castas superiores y a menudo educados en Gran Bretaña.

La India poscolonial también heredó un sistema federal que acomodó una diversidad enorme entre regiones que Gran Bretaña agrupaba como subunidades de gobierno a medida que avanzaban sus conquistas coloniales. Bajo condiciones normales, los Estados conservaban poderes fundamentales y responsabilidades, aun cuando el gobierno central y los tribunales podían restringir tales poderes ante las emergencias. Vastas redes clientelares (especialmente dentro de distintos segmentos del Partido del Congreso) conectaban al centro la mayoría de las partes de la India.

Sin embargo, toda su organización centralizada, incluida la orgullosa administración civil, no podía permanecer inmune a la influencia política y financiera. Al contrario, en la India el sistema de frecuentes transferencias de un puesto a otro atrajo consigo la presión política y financiera en cada transferencia: los políticos regionales se dirimían entre compensar a sus clientes con mejores puestos y realizar cobros para adjudicar compensaciones más atractivas, mientras que los propios funcionarios pugnaban por puestos que hicieran progresar sus carreras, acomodasen a sus familiares o les facilitasen mayores oportunidades de ser recompensados (De Zwart, 1994).

El veterano observador Myron Weiner comentaba irónicamente:

Aun cuando una comparación entre la vieja nomenclatura soviética y las elites políticas y administrativas de la India no sería adecuada, habida cuenta de la apertura en el sistema de reclutamiento de elites de la India, debería apreciarse que aquellos que ejercían el poder político en la India pertenecían a una clase enormemente privilegiada. A los funcionarios del gobierno se les facilitaba alojamientos prácticamente gratuitos, intereses con bajos tipos de interés, acceso privilegiado de sus hijos a las escuelas especiales del gobierno, asientos prioritarios en aviones y trenes, uso privado de los vehículos del gobierno, atención médica financiada por el gobierno y buenas pensiones. En la época de la regulación estatal de la economía, los funcionarios controlaban las cuotas de cambio de divisas, la distribución de toda una serie de materias primas, incluidos acero, carbón, papel y fertilizantes; y determinaban qué podía y qué no podía ser importado. Existía un elaborado sistema de patronazgo controlado por políticos electos y funcionarios que determinaban quién disponía de la energía eléctrica, los pozos y conductos, las escuelas, las universidades del distrito, las estaciones de ferrocarril, las instalaciones de irrigación, las carreteras, las líneas de autobuses, los centros de salud y los puestos de trabajo en el gobierno. Los votantes se dirigían hacia los políticos cuando necesitaban ser admitidos en un hospital del gobierno o la admisión de sus hijos en una universidad local (Weiner, 2001, p. 204).

Los políticos indios trabajaban en un sistema clientelar clásico (para paralelismos, véanse, por ejemplo, Auyero, 2001; Bax, 1976; Bearman, 1993; Kettering, 1993; Montgomery, 1998; Schmidt et al., 1977, y Willerton, 1992).

De hecho, bien puede haber llegado a ser el mayor sistema clientelar del mundo. El propio Rajiv Gandhi se quejaba en 1985 que «millones de trabajadores corrientes del Congreso están discapacitados, pues sobre sus espaldas se sostienen los mediadores de poder e influencia que administran el patronazgo hasta convertir un movimiento de masas en una oligarquía feudal; la corrupción no sólo es tolerada, sino incluso [es] considerada como un rasgo distintivo de liderazgo» (Kohli, 1990, p. 5). La estructura federal, además, promueve la elaboración de redes de patronazgo paralelas al nivel de cada Estado (Manor, 2004). A menudo, la política del Estado se concretaba en oposición a la del centro. Nehru presidió un complejo régimen político sostenido en un delicado equilibrio.

A pesar de la guerra casi inminente con Pakistán por Cachemira y el asesinato del líder de la liberación, Mohandas Gandhi, por un extremista hindú (ambos acontecimientos en 1948), Nehru se las arregló para contener el conflicto sectario hasta su muerte en 1964. Sostenida sobre el prestigio de Nehru y el aparato político de éste, encarnado en el Partido del Congreso, en 1966 su hija, Indira Gandhi, se convirtió en primera ministra.

Las casi dos décadas en el poder de Indira Gandhi coincidieron, y hasta cierto punto provocaron, un gran salto en el carácter de la política pública de la India. Bajo Nehru, los fanáticos étnicos y religiosos tuvieron poco espacio para maniobrar mientras que los defensores de los pobres y los oprimidos disponían de un gran punto de apoyo. Raka Ray y Mary Fainsod Katzenstein lo expresan así:

El viraje dramático, desde la simbiosis de Estado, partido y movimiento organizada por la izquierda en la primera postindependencia en torno al Socialismo hasta su desmoronamiento y ascendencia de su reflejo institucional por la derecha a mediados de los años sesenta y a través de los ochenta, se organizaba ahora por medio de similares vínculos sinérgicos de Estado, partido y movimiento, bien que en torno al nacionalismo religioso y el mercado. (Ray y Katzenstein, 2005, p. 3).

Una vez que el fundador del Estado, Nehru, despareció de la escena, surgieron en la India nuevas formas de división y lucha. La sórdida maraña que mantenía unidos a Estado, Congreso y cadenas clientelares de largo alcance comenzó a desgarrarse (Kohl, 1994).

Gandhi y su familia tuvieron ciertamente menos suerte (o habilidad) que su padre en controlar a los militantes étnicos y religiosos. Los propios guardaespaldas sij de Gandhi la asesinarían en 1984. En 1991, un suicida-bomba actuando en nombre de los nacionalistas tamiles de Sri Lanka hizo saltar por los aires a su hijo y sucesor, Rajiv Gandhi. Hasta ese momento, el Congreso de Nehru había dominado por lo general el Parlamento y servido como principal canal al patronazgo del gobierno. Tras la muerte de Rajiv Gandhi, su viuda de origen italiano, Sonia, se convirtió a regañadientes en cabeza del fragmentado Partido del Congreso. El partido decayó. En las elecciones parlamentarias de 1996, el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata (PBJ) surgió como el bloque de voto único más grande del Parlamento indio.

Hacia 1998, unas nuevas elecciones generales dieron al PBJ su primera oportunidad de ganar el control sobre el gobierno. En el periodo hasta las elecciones, el habitualmente comedido New York Times informaba que:

Sea cual sea el camino por el que discurran las elecciones, pocos indios dudan que representará un punto de inflexión histórico —de lo más conmovedor por la implicación de la Sra. Gandhi y la coincidencia de las elecciones con el 50 aniversario de la independencia de la India—. Si los nacionalistas hindúes ganan, sostienen sus críticos, habrá un rechazo de mucho de aquello con lo que la India se ha identificado en su primer medio siglo como nación libre (Burns, 1998, p. Y6).

Así que tuvieron lugar, el PBJ se adelantó al resto y formó un gobierno de coalición. No obstante, no pudo dedicarse de inmediato a los programas del nacionalismo hindú, y de hecho no lo hizo; estaba demasiado ocupado en mantener sus manos sobre las palancas del poder. India, ciertamente, siguió teniendo conflictos, pero el país no se colapsó. De alguna manera, desde la independencia y quizá desde mucho antes, el Estado nacional indio y sus ciudadanos nunca habían estado lejos de una consulta mutua relativamente vinculante, amplia, igual y protegida. Ni siquiera los sensacionales dispositivos del nacionalismo hindú, la guerra civil en Cachemira y la interminable insurgencia, desalojaron a la India de una democracia hasta cierto punto de alta capacidad. Podemos considerar la India bien como un milagro o como un enigma.

Para este capítulo, la misteriosa India ilustra cuatro problemas: en primer lugar, dada la intrincada complejidad de una entidad como la India, ¿cómo podemos ubicar de manera factible al régimen como un conjunto dentro del continuum de la no democracia a la democracia? En segundo lugar, incluso si podemos fijar la ubicación del régimen desde 1947 en algún lugar del territorio de la democracia de alta capacidad, ¿cómo podemos identificar las fases de la democratización y la desdemocratización? En tercer lugar, habiendo procedido de esta suerte, ¿podemos descubrir alguna regularidad empírica dentro de los dos procesos opuestos, no únicamente para la India, sino para el mundo en su conjunto? En cuarto lugar, habiendo identificado regularidades en la democratización y la desdemocratización, ¿cómo podemos explicarlas? Este capítulo desatiende la cuarta cuestión —la explicación— en beneficio de clarificar qué tenemos que explicar. Se concentra en la medida en un sentido amplio de la palabra: no tanto como números precisos cuanto una ubicación cuidadosa de los casos en continuos analíticamente relevantes. Esta ubicación hace posible explicar el cambio dentro de los casos y la variación entre éstos.

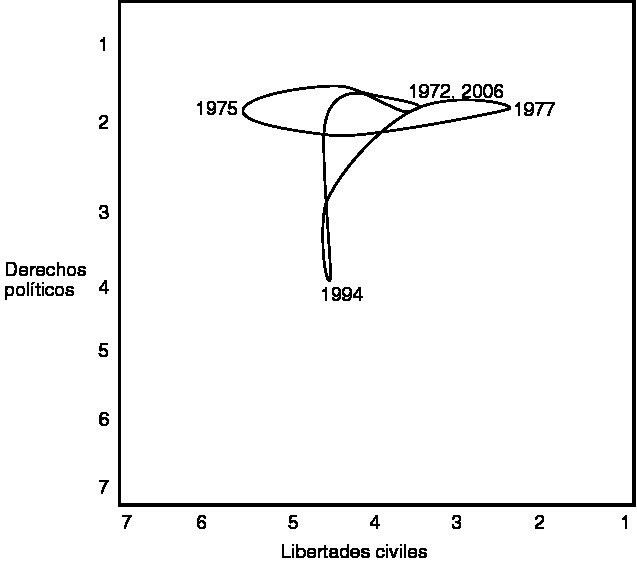

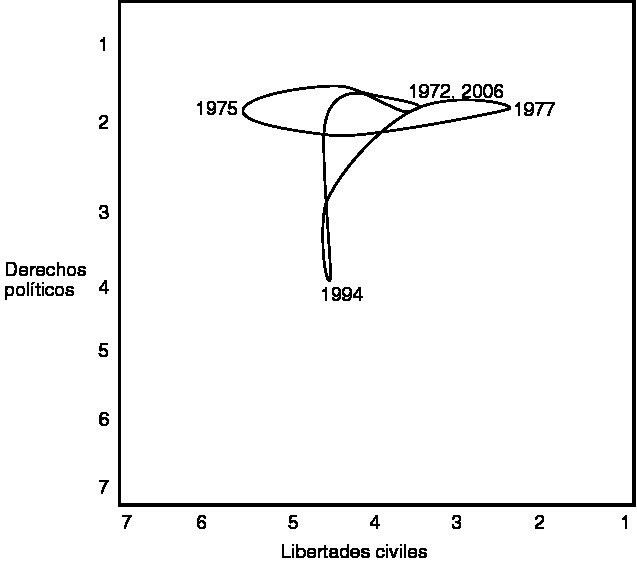

Freedom House puede ayudarnos de nuevo a especificar qué hemos de explicar. La figura 3.1 traza los vuelcos de la India respecto a los derechos políticos y las libertades civiles desde 1972, momento de comienzo de las evaluaciones anuales de Freedom House. Dramatiza una serie de vuelcos principales:

1975: Acusada de un fraude electoral masivo, Indira Gandhi declara el estado de excepción, el gobierno encarcela a casi un millar de oponentes políticos e impone un programa de control de natalidad obligatorio; Freedom House mantiene el indicador de los derechos políticos en la India en 2, pero hace caer de 3 a 5 (bastante bajo) el de las libertades civiles.

1977: Con una suavización parcial de las regulaciones de excepción, Gandhi convoca unas elecciones generales, pero el Congreso pierde estrepitosamente y deja el poder; Freedom House responde desplazando a India hasta un récord de evaluación elevada con 2 en derechos políticos y 2 en libertades civiles.

1980: Tras una escisión en el Congreso, Gandhi vuelve al poder, liderando su propia facción del partido; Freedom House baja los índices en libertades civiles de la India hasta 3.

1992: Después del asesinato de Rajiv Gandhi por un militante tamil (1991) y la destrucción espectacular por activistas hindúes de una mezquita en Ayodhya, en Uttar Pradesh, seguida de violencias entre hindúes y musulmanes (1992), el gobierno pone en marcha medidas represivas; Freedom House reduce a 3 los índices de la India en derechos políticos y a 4 en materia de libertades civiles; este desplazamiento transfiere a la India de la categoría de país libre a la categoría intermedia de parcialmente libre.

1994: Los prolongados choques entre hindúes y musulmanes (especialmente en Bombay y Calcuta, en 1993) matan a 1.200 personas; Freedom House rebaja su estimación de los derechos políticos indios a un mínimo récord de 4 sobre una puntuación total de 4,4.

1997: La aplastante derrota electoral del Congreso (1996) lleva la política nacional a la confusión; Freedom House asciende los indicadores de derechos políticos a 2 (su mejor puntuación ordinaria durante estos años), pero deja las libertades civiles en 4.

1999: Después de que el PBJ forme su gobierno de coalición (1998), lleva adelante pruebas nucleares ampliamente condenadas, pero también hace gestos de paz hacia Pakistán y contiene las campañas antimusulmanas; al comentar que «los observadores puntuaron las elecciones parlamentarias de 1996, 1998 y 1999 como las más limpias de la historia de la India», Freedom House devuelve la India a su puntuación más común (2,3) lo que desplaza el régimen de nuevo a la categoría de libre; India permanece en esta posición hasta 2006.

La forma de flor del gráfico 3.1 revela que las evaluaciones de Freedom House sobre derechos políticos y libertades civiles (las cuales, por lo general, se correlacionan y cambian simultáneamente) no necesitan marchar al mismo paso. De acuerdo con la agencia de clasificación de democracia, los derechos políticos indios cayeron en picado durante los conflictos entre hindúes y musulmanes de comienzos de los años noventa, pero por lo demás siguieron siendo amplios. Las libertades civiles (la dimensión horizontal del diagrama) fluctuaron mucho más, comenzando con las medidas de excepción de Indira Gandhi en 1975. De acuerdo con las puntuaciones de Freedom House, incluso la intensificación de los controles centrales tras la destrucción de Ayodhya en 1992 y sus sangrientas secuelas no se equiparó a la represión de 1975.

Gráfico 3.1. Indicadores de Freedom House para la India, 1972-2006.

Fuente: recopilado a partir de Freedom House, 2002, 2005, 2006.

¿Podemos traducir la cronología india desde 1972 en términos de democratización y desdemocratización? Para proceder así debemos asumir que las mediciones de los derechos políticos por Freedom House se corresponde en líneas generales con nuestra evaluación de la amplitud, igualdad, y consulta mutuamente vinculante y que su medida de las libertades civiles se corresponde con lo que entendemos por protección. En estos términos, podemos pensar de manera razonable en 1975 (el excepcionalismo de Indira Gandhi) y entre 1991 y 1994 (el asesinato de Rajiv Gandhi, la agudización del conflicto entre hindúes y musulmanes, la represión del gobierno central) como periodos de rápida desdemocratización. Los años que siguieron a cada una de estas crisis cuentan, pues, como lentos periodos de redemocratización.

En un nivel inimaginable para cualquier otra democracia existente, el régimen indio se estremece como si sintiese la tensión entre tres poderosísimas fuerzas: 1) el formidable poder central heredado del gobierno colonial británico, reforzado por la separación de Pakistán, consolidado por Nehru y dotado de personal por un funcionariado poderoso (aunque muy a menudo corrupto); 2) la intervención de redes clientelares inmensamente influyentes, de forma mucho más evidente en el caso de las diversas ramas del Congreso, y 3) la combinación de una política intensamente facciosa y combativa a los niveles local y regional (Ganguly, 1999).

Aun cuando el segundo elemento —las intrincadas redes clientelares que se extienden desde los niveles local y regional hasta el nivel nacional— confiere a la política de abajo arriba en la India buena parte de su complejidad, los gobernantes nacionales de arriba abajo trabajaban para coordinar sus usos del patronazgo mediante su control del poder administrativo. Tal como comenta Paul Brass, esta estrategia producía un profundo dilema:

Este dilema es simplemente que resulta imposible en un país tan diverso mantener dentro del marco de un sistema parlamentario federal una estructura de poder nacional durante largo tiempo. Es una tarea extremadamente difícil, prolongada y absorbente construir poder nacional en el país y empieza a desintegrarse en el mismo momento en que parecía que se había consolidado. La tarea es tan absorbente que, incluso con la mejor voluntad del mundo, resulta imposible para los líderes nacionales centrar su atención en las metas del desarrollo económico y satisfacción de las necesidades básicas de la gente. De hecho, estas metas en sí mismas deben ser subordinadas a la necesidad imperativa de mantener el poder tan laboriosamente construido (Brass, 1994, p. 344; véase también Brass, 2003, p. 372).

Al igual que los gobernantes de cualquier otro lugar, los gobernantes indios equiparan comprensiblemente el mantenimiento del orden con la protección de su propio poder. Eligen cuánto peso quieren dar a los dos cuernos del dilema: mantener el poder versus dar respuesta a la voluntad popular. El dilema es bien real, en la medida en que un drástico debilitamiento del poder central —la capacidad estatal— también reduce la posibilidad de implementar la voluntad popular por medio de la intervención estatal.

Durante el periodo de posguerra, el régimen indio nunca se salió del cuadrante de la alta capacidad y la alta democracia de nuestro espacio del régimen; sencillamente cambió de ubicación dentro del cuadrante. Con anterioridad vimos regímenes tales como la Francia del siglo XVIII desplazándose de una fase en la que se presentaban formidables obstáculos a todo tipo de democratización, a otra fase en la que en la que un movimiento imprevisible a lo largo del eje democracia-no democracia no sólo resultaba posible, sino también probable. Seguramente, a consecuencia del largo proceso con el que los líderes musulmanes e hindúes desafiaron el gobierno autoritario de Gran Bretaña, la India parecía haber traspasado este umbral bastante antes de su independencia en 1947. Combinado con la dependencia de los gobernantes respecto a un gigantesco sistema de patronazgo, la formidable capacidad del nuevo Estado mantenía la todavía incompleta, pero ya admirable democracia.

Comenzamos a identificar las conexiones entre la historia poscolonial india y los procesos más generales de democratización y desdemocratización. Tal como apuntan los casos revisados en el capítulo 2, democratización y desdemocratización no operan en una estricta simetría. En términos generales, la desdemocratización tiene lugar en la respuesta del Estado (por reacio que sea) a las demandas populares una vez que las crisis disminuyen. A resultas de todo ello, la desdemocratización ocurre, por lo general, más rápidamente y bajo una dirección mucho más centralizada, que la democratización.

Dado que nuestra búsqueda de explicaciones prosigue, encontraremos excepciones a estas generalizaciones, especialmente en aquellos casos en los que la conquista militar o la revolución condujeron directa y rápidamente a la democratización forzosa. Pero, en general, nos encontraremos con que los teóricos han estado acertados: la democratización y la desdemocratización plantean el dilema del poder central versus la voluntad popular. Sin una capacidad estatal significativa, las demandas colectivas expresadas por los ciudadanos no se pueden traducir en cambios de la vida social. Con una capacidad estatal significativa, no obstante, los gobernantes sienten inevitablemente la necesidad de emplear tal capacidad en reproducir sus posiciones de poder, en perseguir los programas que prefieren y en recompensar a quienes les apoyan. La democracia implica un consentimiento negociado en el ejercicio del concentrado poder estatal. Por este motivo, siempre implica la movilización popular. Pero ¿qué condiciones harán este consentimiento abierto, vinculante y contingente respecto a las actuaciones gubernamentales?

El formidable caso de la India nos devuelve, pues, al objetivo general de este libro. En los términos más amplios estamos intentando describir y explicar la variación y cambio en la medida en que el Estado se comporta de acuerdo con las demandas expresadas por sus ciudadanos. A fin de hacer manejable la descripción, ayuda dividir nuestra investigación en cuatro componentes: nivel de profundidad con que llega a formar parte del juego una serie de demandas expresadas por ciudadanos; nivel de igualdad con que diferentes grupos de ciudadanos experimentan la traducción de sus demandas en el comportamiento del Estado; medida en que la expresión de demandas recibe de por sí la protección política del Estado; y medida en que la traducción implica a ambas partes, ciudadanos y Estado. Estas cuatro componentes conducen directamente a nuestra definición operativa: un régimen es democrático en la medida en que las relaciones políticas entre el Estado y sus ciudadanos demuestran una consulta mutua vinculante, amplia, igual y protegida. La democratización significa, por consiguiente, el movimiento neto hacia una consulta más amplia, igual, protegida y mutuamente vinculante y desdemocratización significa el movimiento neto hacia una consulta menos amplia, igual, protegida y mutuamente vinculante.

Pero ¿cómo podemos saber que tales cambios están sucediendo real-mente? El problema se divide en dos partes: principios de detección y evidencia disponible que nos permitirían aplicar tales principios. Dejemos por un momento de lado la segunda cuestión —la evidencia disponible— a fin de concentrarnos en los principios. ¿Cómo podríamos proceder para detectar la democratización y la desdemocratización de acuerdo con estos principios en un mundo de información ilimitada? El cuadro 3.1 presenta un resumen de las pautas trazadas a fin de detectar tales procesos.

En mis análisis anteriores sobre Francia, los regímenes postsocialistas y la India, todos estos principios fueron aplicados, bien que de manera informal. Las ideas organizadoras son sencillas: comenzar por las interacciones Estado-ciudadano; concentrarse en las dinámicas más que en la comparación estática; calcular el promedio de los cambios en la amplitud, igualdad, protección y consulta mutuamente vinculante, especificar la serie de casos con los que se trabaja; estandarizar los cambios de tales series de casos; y hacer que las desviaciones de la estrecha correlación entre dichos cambios señalen importantes problemas explicativos. En el caso de la India, por ejemplo, estos principios llaman particularmente la atención sobre las crisis democráticas de 1975 a 1977 y de 1991 a 1994.

Cuadro 3.1. Principios para la descripción de la democracia, la democratización y la desdemocratización.

Permítaseme, sin embargo, que no eleve demasiado alto sus expectativas. Ninguno de los análisis del resto del libro alcanza los ambiciosos estándares de medida expuestos por los ejemplos del cuadro 3.1. A menudo propondré un relato configurado analíticamente a la manera de mis explicaciones sobre Francia e India, manteniendo los principios del cuadro 3.1 en mente, pero sin exponer cifras ni comparaciones más precisas con otros regímenes. De forma repetida (como en el caso de la India) me apoyaré en los indicadores anuales sobre derechos políticos y libertades civiles de Freedom House, haciendo uso de las puntuaciones en derechos políticos como «sustitutivos»(proxies) de la amplitud, la igualdad y la consulta mutuamente vinculante, mientras que las libertades civiles harán otro tanto con la protección. Estas medidas se quedan bien lejos de la precisión que exigiría verificar —o falsar— los argumentos de este libro. Pero concretan mis afirmaciones acerca de los regímenes particulares, abriendo así mi análisis a la confirmación, revisión o refutación por los especialistas.

La posibilidad de comparar casos obviamente afectará a nuestra comprensión de la gama de baja a alta democracia. Supóngase, por ejemplo, que queremos emular a Adam Przeworski y sus colaboradores, quienes estudiaron los desarrollos de 141 regímenes entre 1950 y 1990. Przeworski y sus colegas estimaron cambios en la amplitud de la democracia de una manera radicalmente sencilla. Adoptaron la estrategia más común en los análisis cuantitativos sobre la democratización: con matices menores, en cada año particular clasificaron al régimen como autoritario o democrático. Un régimen no era considerado como democrático a menos que tuviese un ejecutivo electo, una asamblea legislativa electa y al menos dos partidos competitivos y alguna alternancia en el poder (Przeworski et al., 2000, p. 18-36). Entonces se preguntaban si: 1) los regímenes autoritarios o democráticos diferían sistemáticamente en sus acciones gubernamentales; 2) bajo qué condiciones atravesaban los regímenes el umbral entre lo democrático y lo autoritario en una u otra dirección; y 3) qué diferencia suponía en sus acciones el que un régimen cruzara el umbral.

Durante las cuatro décadas estudiadas, resulta que la mayor parte de estos regímenes realizaron elecciones formales, si bien fraudulentas. Obtenemos dos conclusiones: en primer lugar, en el estudio de 1950 a 1990, la serie iba esencialmente desde elecciones farsa hasta sistemas electorales plenamente competitivos, pero no comportaba mayores distinciones más allá de tales límites. En segundo lugar, de cara a apropiarnos para la agenda del cuadro 3.1 de los resultados de Przeworski y sus colegas, deberíamos asumir que el carácter de las elecciones correlaciona estrechamente con otros aspectos de la amplitud, igualdad, protección y consulta mutuamente vinculante.

Supongamos, por el contrario, que estamos examinando los regímenes occidentales sobre los que podríamos recopilar evidencia entre 1750 y 1800. En Francia, la República Holandesa, Gran Bretaña, los nacientes Estados Unidos y en cualquier otra parte, las comparaciones basadas en las características de las elecciones nacionales no nos conducirían a ningún lado. Hacia el final del siglo, ciertamente, encontraríamos electorados restringidos que votaban a los miembros de las legislaturas en los Estados Unidos y Gran Bretaña. Durante algunos momentos de la década de los años noventa del siglo XVIII, podríamos observar algo parecido a lo sucedido en Francia. Pero cualquier escala que trate las características de las elecciones como criterio básico de la democratización y la desdemocratización distorsionaría por completo la serie y, por consiguiente, las comparaciones para el periodo de 1750 a 1800. No tendríamos otra elección que fijarnos en otro tipo de derechos, otras formas de participación política y otras variedades de protección ante la acción arbitraria del Estado. Las encontraríamos (como hacía mi anterior relato sobre Francia) en las historias políticas más generales de la interacción ciudadano-Estado.

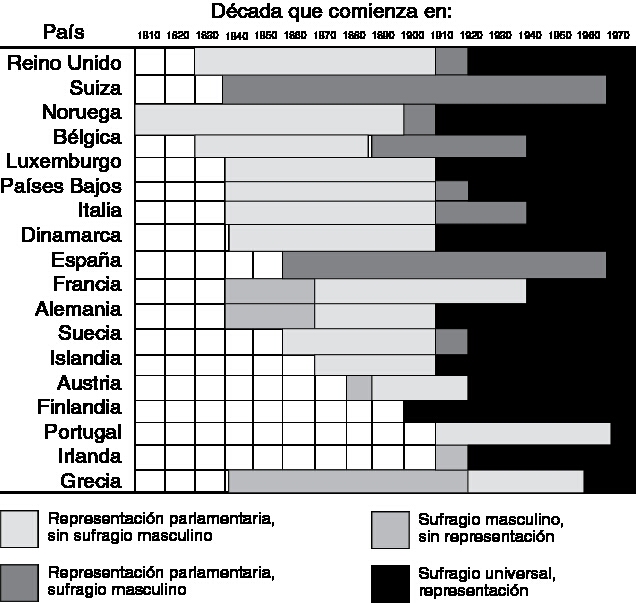

Durante el siglo siguiente, para estar seguros, los criterios electorales podrían comenzar a disciplinar alguna comparación de los regímenes occidentales. Tómense tres sencillos criterios: la representación parlamentaria basada en el consentimiento de una proporción significativa de la población, el sufragio masculino y el sufragio femenino. Asignando un punto a cada uno, podríamos construir una escala rudimentaria de democracia que iría de 0 (ninguno de los tres) hasta 3 (los tres). Dinámicamente, podríamos pensar que la adición o sustracción de un elemento como un movimiento hacia o alejado de la democracia. Trazando a partir de las heroicas recopilaciones de Daniele Caramani (2000, 2003), el gráfico 3.2 presenta datos para la construcción de una escala tal que abarcase una serie de países europeos desde 1800 a 1979.

Para 18 unidades políticas (de las cuales no todas existían como Estados autónomos en 1815, y todas cambiaron sus fronteras, aunque sólo fuera un poco después de este momento), Caramani ofrece una información rica sobre el sufragio. Distingue la representación del conjunto de todas las clases mediante estamentos e instituciones similares de la representación parlamentaria en general, la cual comporta la selección de diputados para una asamblea nacional por un electorado, ya fuese éste amplio o reducido. Dejando de lado las tentativas tempranas de la Asamblea Nacional Francesa de 1789, el gráfico 3.2 distingue cuatro configuraciones: 1) la representación parlamentaria existe sin sufragio adulto; 2) existe el sufragio masculino, pero todavía no ha comenzado una representación parlamentaria continuada; 3) a partir de aquí existen tanto la representación parlamentaria como el sufragio masculino; 4) el sufragio femenino se añade al sufragio masculino y la representación parlamentaria.

Gráfico 3.2. Representación y sufragio en algunos regímenes europeos.

Fuente: recopilado por Caramani, 2000, pp. 52-53

Podemos desde luego cuestionar los datos de Caramani. Noruega no obtuvo la independencia de Suecia —y por ello mismo no adquiere un parlamento nacional realmente independiente— hasta 1905. Aun cuando Finlandia, en rigor, instauró una constitución democrática en 1906, siguió siendo parte del Imperio ruso hasta 1917 y no comenzó a operar como una democracia independiente hasta después de la guerra civil de 1917 a 1918 (Alapuro, 1988). Luis Napoleón empleó una amplia selección de mecanismos para poner en peligro el sufragio masculino que había aprobado la asamblea revolucionaria de 1848; así que bien podemos ubicar el sufragio masculino efectivo de Francia a principios de la Tercera República. Italia como tal no fue un país unificado hasta 1870, por lo que datar la representación parlamentaria continuada desde las reformas de Piamonte de 1848 puede parecer prematuro. También podríamos preguntarnos por los intervalos de regímenes autoritarios en Italia, Alemania, España, Francia y cualquier otro lugar que en el siglo XX interrumpieron el gobierno parlamentario tan profundamente que fueron precisos nuevos puntos de arranque tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las dataciones de Caramani por lo general señalan avances duraderos en la representación tan convincentes como los que pudiésemos proponer.

Los tres casos minoritarios en los que el sufragio masculino precedió a un funcionamiento continuado de la asamblea representativa —Francia, Alemania y (de manera más drástica) Grecia— fueron debidos todos ellos a momentos durante las revoluciones de la década de los años cuarenta del siglo XIX, cuando los regímenes instauraron temporalmentetanto asambleas legislativas representativas como un sufragio masculino generalizado; si bien seguidamente hubo regímenes autoritarios que se hicieron con el poder socavando el poder legislativo sin eliminar las elecciones. En Francia, Luis Napoleón recortó la Asamblea Nacional con su golpe de 1851, pero no llegó a atreverse a reinstaurar los títulos de propiedad para el sufragio masculino.

En Alemania se podría datar el gobierno parlamentario ya desde 1808, esto es, cuando Prusia estableció elecciones a una asamblea nacional por medio de un electorado masculino (pero todavía restringido por la propiedad). Durante la unificación temporal de 1848, un Consejo Federal (Bundestag) de la Unión Alemana adoptó el sufragio universal para los varones adultos, si bien a título individual los Estados alemanes mantenían el derecho a definir «independiente» y «adulto». Sea como fuere, Caramani data razonablemente un gobierno parlamentario continuado para Alemania como un todo desde la Unificación Alemana de 1871.

En Grecia, los revolucionarios que arrancaron la independencia al Imperio otomano durante la década de los años veinte del siglo XIX establecieron de forma temporal una asamblea representativa electa mediante sufragio masculino por la vía de un cuerpo electoral intermedio de una elite de electores. Pero los regímenes autoritarios posteriores rápidamente eliminaron toda pretensión de representación popular. Los revolucionarios griegos de 1843 restituyeron el sufragio masculino e iniciaron una serie de asambleas legislativas prácticamente carentes de poder. Dada la incierta historia de golpes y revoluciones posterior, cuándo situar el momento exacto en que dio comienzo de un gobierno parlamentario continuado en Grecia sigue siendo algo arbitrario, si bien la opción de Caramani de 1926 señala de forma convincente el punto en que consigue hacerse con el poder mediante elecciones populares la primera asamblea legislativa que siguió a la abolición de la monarquía (1924).

Los cronogramas del gráfico 3.2 marcan varios puntos importantes.

La expansión de la representación durante las revoluciones de 1848 respondía ampliamente a las demandas populares de nuevos derechos. La concentración de las innovaciones tras la Primera Guerra Mundial, sin embargo, reflejaban una situación algo diferente: los ciudadanos (incluyendo las ciudadanas) que soportaron los terribles costes de la guerra negociaron con los Estados golpeados por la confrontación bélica derechos de los que previamente habían carecido y que su servicio militar y civil justificaba a todas luces.

Tal como trazan los hitos del sufragio y la representación parlamentaria, la democratización europea ocurrió a trompicones, concentrándose especialmente en periodos de conmoción internacional. Ritmos similares rigieron el establecimiento de los derechos de los trabajadores a organizarse y hacer huelga; ambos se agrupan alrededor de las revoluciones de 1848 y la Primera Guerra Mundial (Ebbinghaus, 1995). Sucedieron cambios paralelos en las libertades civiles —libertad de expresión, prensa, reunión y asociación (Anderson y Anderson, 1967, capítulo 6)—. Desde todas estas perspectivas, las crisis de régimen y la movilización de abajo arriba coincidieron en extraer concesiones de los poseedores del poder existentes.

Al menos en Europa, las historias disponibles aportan algunos recursos para implementar los principios del cuadro 3.1: concentrarse en la observación de las interacciones entre ciudadanos y Estados; inventar o adoptar medidas que agrupen las diversas interacciones ciudadanos-Estados y/o elaborar muestras de una amplia serie de interacciones; buscar cambios en la amplitud, igualdad, protección y consulta mutuamente vinculante entre ciudadano y Estado; elaborar promedios para tales cambios sobre la asunción de que las alteraciones en amplitud, igualdad, protección y consulta mutuamente vinculante realizan iguales aportaciones a la democratización y a la desdemocratización; y así sucesivamente a lo largo de los nueve principios.

No obstante, nuestros principios 6 y 7 —establecer una clara serie de casos comparativos y estandarizar dicha serie— no nos dicen directamente qué medidas adoptar. No señalan un claro camino a la medición directa de la democratización y la desdemocratización. El punto 2 en la agenda del cuadro 3.1 —inventar o adoptar medidas que agrupen las diversas interacciones ciudadanos-Estados y/o elaborar muestras de una amplia serie de interacciones— es en sí bastante arriesgado (Bollen y Paxton, 2000; Inkleles, 1991; Paxton, 2000).

Obviamente, no podemos adoptar listas de verificación que contengan los componentes supuestamente esenciales de los sistemas democráticos tales como las elecciones competitivas o la prensa libre. Tales listas de verificación nos llevarían de nuevo a las comparaciones de tipo sí-no en la tentativa por distinguir qué diferencia todas las democracias de todas las no democracias. En lugar de ello, necesitamos considerar grados que indiquen el movimiento de un régimen hacia una mayor o menor democracia. Como mínimo necesitaríamos saber los pasos adelante en la cantidad de libertad de prensa y los cambios en la amplitud de la participación en las elecciones competitivas, tal como las ha medido Tatu Vanhanen. Pero incluso estas medidas más dinámicas limitarían nuestra atención a los regímenes que tienen algún tipo de prensa nacional y realizan elecciones competitivas.

Idealmente nos gustaría tener indicadores que se aplicasen a toda la serie desde los regímenes nada democráticos hasta los muy democráticos. He aquí el tipo de indicadores que ayudaría:

Amplitud: incremento (o disminución) en la parte de la población que dispone de derechos legalmente practicables para comunicar quejas acerca de la actuación gubernamental a los altos funcionarios.

Igualdad: declive (o emergencia) en el número de distintas categorías legales que definen derechos y obligaciones de diferentes segmentos de la población vis-à-vis del Estado.

Protección: disminución (o incremento) en la proporción de la población encarcelada sin sentencias legales o recurso legal.

Consulta mutua vinculante: incremento (o disminución) de la porción de todas las demandas de los ciudadanos relativas a la denegación de beneficios ordenados legalmente que resultan en el libramiento de tales beneficios.

Ningún conjunto de datos existentes contiene estas medidas para un número sustantivo cualquiera de regímenes. Ahora bien, dado que miden derechos políticos y libertades civiles en sus escalas de 1 a 7, los evaluadores de Freedom House están procesando en realidad información acerca de cambios de este tipo (Gastil, 1991). En lo que queda de este libro, en lugar de intentar crear una nueva serie de estimaciones numéricas, me conformaré con evaluar a partir de fuentes como Freedom House y sintetizar las historias políticas en mis propias evaluaciones acerca de los saltos a lo largo de la escala democracia-no democracia.

Veamos, por ejemplo, si podemos convertir la desordenada historia política de Suiza en algo así como una disciplinada serie de observaciones sobre la democratización y la desdemocratización. Nos centraremos en Suiza en cuanto que experimentador relativamente desconocido sobre la democratización y la desdemocratización. Una mirada atenta a la historia de Suiza entre finales del siglo XVIII y la mitad del siglo XIX nos permite clarificar las cuestiones que han estado surgiendo en este capítulo: ¿Cómo podemos trazar el desplazamiento a lo largo de la dimensión democracia-no democracia, ya sea cuando los regímenes que han entrado en la zona de posibilidad de democracia se convierten entonces en más propensas, ora a la democratización, ora a la desdemocratización; ya sea cuando la democratización y la desdemocratización ocurren de forma característica en diferentes tempos y con diferentes formas de oposición entre Estado y poder ciudadano?

La experiencia suiza nos ofrece algunas sorpresas respecto a todo ello, tanto debido a la común asunción de que los suizos únicamente readaptaron la vieja democracia local alpina en un régimen nacional, como debido a la reputación de Suiza como un país ordenado, tranquilo y autosuficiente. De hecho, la vía suiza a la democracia condujo el país a la fragmentación total y atravesó cerca de dos décadas de guerra civil.

La Revolución francesa sacudió los lazos económicos y políticos de Suiza con Francia a la par que exponía al pueblo suizo a los nuevos modelos y doctrinas franceses. Desde 1789 en adelante se formaron movimientos revolucionarios en diversas partes de Suiza. En 1793, Ginebra (que no era miembro de la federación, aunque tuviese lazos estrechos con Suiza) experimentó una revolución de acuerdo con el modelo francés. A medida que la amenaza de una invasión francesa iba en aumento a comienzos de 1798, Basilea, Vaud, Lucerna, Zúrich y otras regiones suizas siguieron la vía revolucionaria. Basilea, por ejemplo, pasó de una constitución en la que únicamente los ciudadanos de la capital elegían sus senadores cantonales a otra que otorgaba a las poblaciones urbana y rural igual representación.

En 1798, una Francia expansiva conquistó Suiza con la colaboración de los revolucionarios suizos. Bajo la supervisión francesa, el régimen suizo adoptó entonces una forma de gobierno mucho más centralizada con una ciudadanía significativamente ampliada. El nuevo régimen incorporaba los territorios de los cantones de San Galo, Grisones, Turgovia, Ticino, Aargau y Vaud en igualdad de condiciones con los cantones antiguos, si bien reduciendo los cantones, de acuerdo con la práctica revolucionaria francesa, a unidades administrativas y electorales. No obstante, el gobierno central continuaba siendo frágil; sólo entre 1800 y 1802 tuvieron lugar cuatro golpes. Con la retirada de las tropas francesas en 1802, estallaron múltiples rebeliones. Suiza se precipitó entonces hasta el borde de la guerra civil. Únicamente la intervención de Napoleón y la imposición de una nueva constitución en 1803 mantuvieron al país unido.

El régimen de 1803, conocido en la historia suiza como la Mediación, restituyó un poder considerable a los cantones, si bien en modo alguno restauró el antiguo régimen. La refundada federación de Suiza operó con una asamblea nacional, multilingüismo oficial, una igualdad relativa entre los cantones y libertad de los ciudadanos para moverse de un cantón a otro. A pesar de algunos ajustes territoriales, una débil asamblea legislativa central, poder judicial y ejecutivo sobrevivieron a la derrota de Napoleón. La supervivencia únicamente tuvo lugar, sin embargo, tras pasar de nuevo cerca de la guerra civil, esta vez evitada por la intervención de las grandes potencias entre 1813 y 1815.

En el acuerdo bélico de 1815, Austria, Francia, Gran Bretaña, Portugal, Prusia, Rusia, España y Suecia aceptaron un tratado entre 22 cantones (con la adición de Valais, Neuchâtel y Ginebra) llamado el Pacto Federal y en él garantizaban la perpetua neutralidad de Suiza y la inviolabilidad de sus fronteras. En comparación con el periodo de la hegemonía francesa, sin embargo, el Pacto Federal reducía en gran medida la capacidad del Estado central; la Suiza del Pacto Federal operaba sin una burocracia permanente, un ejército fijo, una moneda común, unidades de medida estándar o una bandera nacional. Tenía que pugnar con múltiples barreras aduaneras internas, una capital que rotaba y una disputa incesante entre los representantes de los cantones que no tenían derecho a desviarse de las instrucciones de sus unidades constituyentes de origen. A escala nacional, los suizos vivían con un sistema más inclinado hacia el veto que hacia el cambio concertado.

Durante la revolución de Francia en julio de 1830, el anticlericalismo se hizo más acusado en el radicalismo suizo. Los historiadores de Suiza en la década de los años treinta del siglo XIX hablan de un movimiento de regeneración sostenido por medio de «publicidad, asociaciones y marchas de masas» (Nabholz et al., 1938, II, p. 406). Un torrente de nuevas publicaciones periódicas y panfletos acompañaron la revuelta política de 1830 y 1831 (Andrey 1986, pp. 551-552). En algunos cantones a título individual, los liberales en el poder comenzaron a aprobar las reformas características del siglo XIX tales como la limitación del trabajo infantil y la expansión de las escuelas públicas. No obstante, las nuevas constituciones cantonales instauradas durante esta movilización incidieron mucho más en la libertad y la fraternidad que en la igualdad.

Entre 1830 y 1848, Suiza sufrió una serie de procesos políticos contradictorios. Aun cuando el periodo de luchas incuestionablemente activó a muchos demócratas convencidos, éstos competían con concepciones de democracia contrapuestas y rivales. Por una parte, hablando en términos generales, observamos a los defensores de la libertad de las montañas: cada aldea, ciudad y cantón —o cuando menos los varones propietarios de éstos— deberían ser libres para controlar sus destinos colectivos. Por la otra parte nos encontramos a los abogados de la democracia representativa a escala nacional que rechazaban la visión de las montañas a favor de una capacidad estatal incrementada considerablemente, igualdad a lo largo de Suiza como un todo, protección garantizada por autoridades federales y consultas nacionales que vincularían a todas las partes del país.

Detrás de las divisiones entre estos dos bandos subyacen divisiones más profundas de religión, clase e integración en la organización capitalista. Los cantones más ricos del país, protestantes, luchaban a su manera por la democracia. Estos cantones instituyeron instituciones representativas en lugar de la democracia directa de los ciudadanos varones que había prevalecido en las comunidades y cantones de la montaña. Los activistas con base en los cantones reformados emplearon entonces la fuerza armada para conducir a sus vecinos sin reformar a la democracia representativa. Hicieron tal cosa primero mediante asaltos en las fronteras cantonales; más tarde en una guerra civil abierta, si bien de corta duración.

El problema político se agudizó debido a que los alineamientos nacionales de mediados de los años cuarenta del siglo XIX contraponían a los doce cantones más ricos y predominantemente liberal-protestantes a los diez más pobres, predominantemente conservador-católicos en una dieta en la cual cada cantón tenía un único voto. Irónicamente, los cantones de la montaña que más se preciaban de la democracia directa, al estilo suizo, pugnaron con fiereza contra la democratización que implicaba basada en la representación de la población a escala nacional. De esta suerte, los liberales desplegaron la retórica del patriotismo nacional y el gobierno mayoritario, mientras que los conservadores se les oponían con los derechos cantonales y la defensa de las tradiciones religiosas. Tres niveles de ciudadanía —municipal, cantonal y nacional— competían entre sí.

El conflicto tenía lugar incesantemente y, de 1830 a 1848, a menudo con una violencia corrosiva. Los movimientos de reforma estaban en marcha en Vaud y Ticino cuando comenzó 1830 —de hecho, Ticino precedió a Francia al adoptar una nueva constitución el 4 de julio de 1830 (Sauter, 1972)—. Con todo, la Revolución de Julio de 1830 en Francia y su posterior eco belga en ese año envalentó a los reformistas y revolucionarios suizos. En cuanto los revolucionarios belgas y franceses estuvieron en marcha se sucedieron revoluciones a pequeña escala en las ciudades y cantones suizos de Aargau, Lucerna, San Galo, Schaffhausen, Solothurn, Turgovia, Vaud y Zurich. A raíz de todo ello, los republicanos y radicales formaron bandas militares repetidamente e intentaron tomar al asalto algunas capitales cantonales por la fuerza de las armas. Tales bandas fracasaron en Lucerna (1841), pero lograron llevar nuevas administraciones al poder en Lausana (1847), Ginebra (1847) y Neuchâtel (1848).

La mayor implicación militar tuvo lugar en 1847. La Dieta Federal de Suiza ordenó la disolución de la liga de defensa mutua (Sonderbund) formada por los cantones católicos dos años antes; cuando los cantones católicos se opusieron, la Dieta envió un ejército a Friburgo y Zug (cuyas fuerzas capitularon sin combatir) y más tarde a Lucerna (donde tuvo lugar una pequeña batalla). El Sonderbund tenía unos 79.000 hombres en armas, la federación unos 99.000.

La Guerra del Sonderbund en sí misma produjo menos bajas que los combates locales que la precedieron. El historiador Joachim Remak tituló su libro sobre el tema A Very Civil War (1993). La guerra terminó con 33 muertos entre las fuerzas católicas y 60 entre los atacantes. Su derrota consolidó el predominio de los liberales sobre Suiza en su conjunto y condujo a la adopción en 1848 de una constitución cautelosamente liberal, basada en algo semejante al modelo americano. Las largas negociaciones de los acuerdos de paz se beneficiaron enormemente de dos factores externos: la distracción de las principales potencias de Europa debida a sus propias revoluciones de 1848 y la falta de disposición de Austria, Prusia y Francia a dejar ganar ventaja política a ninguno de sus rivales en Suiza.

El periodo posterior se pareció a la Reconstrucción de América, el problemático tiempo que siguió a la propia Guerra Civil: una coexistencia de rencillas, una persistente puesta a prueba, pero ya no más acercamientos a una ruptura definitiva. Los «patriotas» de 1848 dirigieron el país durante años. El general Guillaume Dufour, que condujo a las tropas que derrotaron al Sonderbund (y que durante un tiempo impartió clases a Luis Napoleón en la escuela militar de Thun), por ejemplo, dirigió el ejército suizo durante la mayor parte de la primera década de posguerra. Entre 1849 y 1870, todos los cantones suizos acabaron con su exportación secular de unidades mercenarias para el servicio militar fuera de Suiza. A partir de entonces, únicamente la guardia papal y unas pocas unidades ceremoniales representan a los soldados fuera de la propia Suiza. Desde ese momento, la imagen de aldeas impolutas y ciudades ordenadas desplazó de la memoria una incesante y amarga contienda militar.

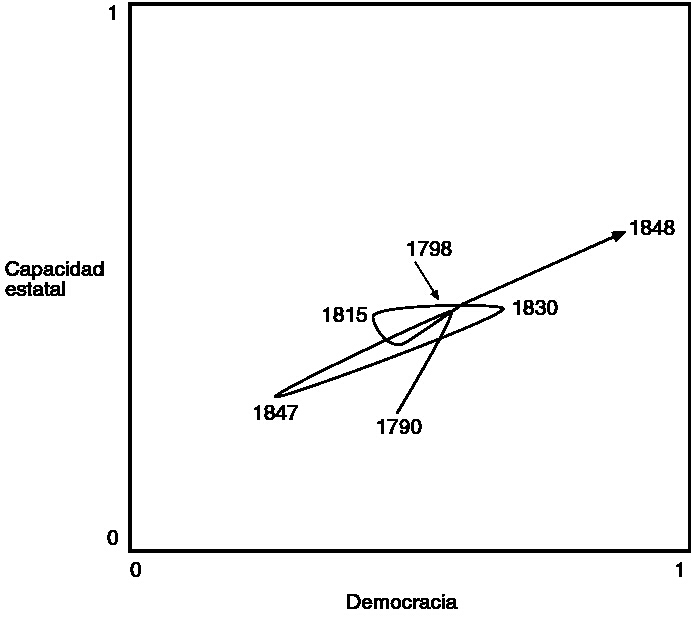

La compleja historia de Suiza entre 1790 y 1848 plantea un serio desafío para la representación de la democratización y la desdemocratización. Nuestro espacio democracia-capacidad ayuda a afrontar dicho desafío. El gráfico 3.3 traza la sorprendente trayectoria de Suiza de 1790 a 1848. A pesar de la democracia directa de los varones adultos en numerosas aldeas y cantones de las montañas, el régimen como un todo inició su itinerario con una baja capacidad estatal y poca democracia. La intervención francesa desde 1798 en adelante elevó en alguna medida tanto la capacidad como la democracia, si bien no de forma permanente. En los acuerdos de paz de 1815, el régimen político suizo se desdemocratizó a la par que perdió capacidad. Las enérgicas movilizaciones de los años treinta del siglo XIX restauraron cierta democracia al régimen en su conjunto sin expandir la capacidad central del Estado.

Gráfico 3.3. Fluctuaciones en los regímenes nacionales suizos, 1790-1848.

Pronto las diferencias de Suiza se escindieron en guerras civiles en los niveles cantonal e intercantonal antes de consolidarse en la guerra civil nacional del Sonderbund. Hacia 1847, Suiza había retrocedido hasta sus niveles más bajos de capacidad estatal y democracia de todo el periodo. Pero con la derrota militar de las fuerzas autonomistas y conservadoras, el acuerdo de paz de 1848 estableció un régimen nacional de niveles inéditos de democracia y capacidad estatal. En rigor, la Suiza de finales del siglo XIX nunca se aproximó a sus vecinas Francia, Prusia o Austria en lo que respecta a la capacidad estatal. Pero se convirtió en el modelo europeo de democracia descentralizada.

Antes de 1798, Suiza nunca había alcanzado un nivel sustantivo de capacidad o democracia a escala nacional. La conquista francesa de aquel año impuso simultáneamente un gobierno nacional mucho más centralizado y conectó a los defensores suizos del gobierno nacional representativo con los poderosos aliados franceses. Llegado este punto, Suiza pasó a una larga fase de rápida y a menudo violenta alternancia entre democratización y desdemocratización. Precisamente debido a la estructura descentralizada del régimen, su variedad y agudas divisiones, la experiencia suiza entre 1798 y 1848 hace difícil dividir nítidamente la política nacional entre «ciudadanos» y «Estado».

Los activistas suizos se pelearon por tal división durante medio siglo. Aun así, un par de generalizaciones de cuantas hemos ido construyendo a partir de los otros casos son de aplicación en esta ocasión: en su conjunto, la desdemocratización suiza tuvo lugar de manera más rápida y más violenta que la democratización suiza y, por lo común, las elites privilegiadas urdieron la desdemocratización contra la voluntad expresa de la mayoría de los ciudadanos. La formación del Sonderbund católico-conservador (1845) y su implicación en la guerra civil declarada a las fuerzas liberales (1847) trajo a Suiza la crisis de la reacción elitista. En Suiza, como en cualquier otro lugar, democratización y desdemocratización resultaron ser procesos asimétricos.

Permítaseme trazar una conclusión final. Por agradable que pudiese ser manipular las medidas cuantitativas de democratización, desdemocratización, incremento de la capacidad estatal y disminución de la capacidad estatal, en el presente estado del conocimiento, los relatos del tipo que hemos repasado para Suiza prometen más para las explicaciones generales sobre la democratización y la desdemocratización. Prometen más porque nos permiten encajar cambios detallados en las relaciones entre los actores políticos respecto a las alteraciones de sus presuntas causas. Aun cuando me he apoyado repetidamente en indicadores tales como los provistos por Freedom House, en los capítulos que siguen los ejes fundamentales de argumentos y evidencias se harán en forma de relatos analíticos.

Hemos llegado al momento de adentrarnos en la explicación de la democratización y la desdemocratización. De manera casi inadvertida hemos acumulado una serie de cuestiones explicativas urgentes. Las respuestas a algunas de estas cuestiones, de ser correctas, nos ofrecerán resultados fundamentales para los estudios actuales de la democracia. (Si como analista de la democracia aspira a la fama e influencia, y no necesariamente a la fortuna, responda definitivamente a una o más de estas cuestiones.) Aun cuando he expresado la cuestión en términos históricamente muy amplios, la mayoría de los estudiosos del pasado reciente en realidad persiguen sus propias versiones de estas mismas preguntas. El cuadro 3.2 sintetiza las cuestiones relevantes que hemos encontrado de momento.

En rigor, la lista no agota cada cuestión interesante de cuantas están abordando los estudiosos contemporáneos de la democratización. En nuestros días, por ejemplo, algunos se preguntan si el fundamentalismo religioso entre la ciudadanía de un régimen socava o impide la democratización o si hay algún punto en la democratización en el que se amarra de tal forma que la desdemocratización se hace improbable o imposible. Pero en su conjunto las trece cuestiones recapitulan los problemas a cuya solución deberían inclinarse los estudiosos de la democratización y la desdemocratización a fin de obtener mayores recompensas mutuas.

Dejando las cuestiones 1 a 12 para los capítulos posteriores, permítaseme centrarme ahora en la número 13: condiciones necesarias y suficientes. Una vez que se descarten las condiciones pertenecientes por definición a democratización y desdemocratización, creo que no existirán condiciones necesarias, menos aún suficientes, para ninguna de ambas. Como ya hemos visto, la comparación de casos en los que democratización y desdemocratización tienen lugar con casos similares en los que, por el contrario, democratización y desdemocratización no tienen lugar puede clarificar aquello que tenemos que explicar. Pero no identificaré condiciones universales. Por el momento nadie ha identificado tales condiciones.

Creo, no obstante, que algunos procesos necesarios promueven la democratización y que la inversión de dichos procesos promueve la desdemocratización. Por el momento dejemos de lado la desdemocratización y concentrémonos en la democratización para dejar más clara esta línea argumental. Para que la democratización se desarrolle en cualquier régimen deben tener lugar cambios en tres áreas: redes de confianza, desigualdad de categorías y centros de poder autónomos.

Las redes de confianza son conexiones interpersonales consistentes, en términos generales, en lazos muy fuertes dentro de los que la gente pone recursos y empresas a largo plazo, de valor y consecuentes a riesgo de malas conductas, errores o fallos de otros. Las diásporas comerciales, los grupos de parentesco, las sectas religiosas, las conspiraciones revolucionarias y los círculos de crédito a menudo implican redes de confianza. A lo largo de la mayor parte de la historia, los participantes en redes de confianza se han protegido cuidadosamente de la implicación en los regímenes políticos, por miedo justificado a que los gobernantes pudiesen o bien hacerse con sus preciosos recursos o subordinarlos a sus programas de Estado.

En la medida en que permanecen segregadas por completo de los regímenes, no obstante, las redes de confianza constituyen obstáculos a la democratización; su segregación bloquea el compromiso de los miembros con las empresas democráticas colectivas. La democratización se hace posible cuando las redes de confianza son integradas de manera significativa en los regímenes, motivando así a sus miembros a implicarse en la consulta mutua vinculante —el consentimiento contingente de los ciudadanos a los programas propuestos o legislados por el Estado (Tilly, 2005b)—. Dos grandes procesos que afectan a las redes de confianza, por consiguiente, subyacen a la democratización: 1) la disolución o integración de las redes de confianza segregadas y 2) la creación de redes de confianza conectadas políticamente. En Suiza, las violentas luchas de 1830 a 1847 y los acuerdos de paz de 1848 promovieron ambos procesos (Tilly, 2004, pp. 187-190).

Dentro de los dos procesos aparece una serie de mecanismos recurrentes, por ejemplo:

En Suiza, estos tres mecanismos redefinieron las redes de confianza entre 1750 y 1848. El crecimiento intensivo de la industria textil artesanal en las aldeas precedió a la reconcentración en las ciudades de las tierras bajas, incluyendo Zúrich. Esta transformación industrial en dos etapas acrecentó la población proletaria de Suiza a la vez que subvertía el control y clientelismo de terratenientes y párrocos (Braun, 1960, 1965; Gruner, 1968; Gschwind, 1977; Joris, 1994; Joris y Witzig, 1992; Rosenband, 1999). Las sucesivas invasiones francesas, los acuerdos entre grandes potencias de 1815 y las luchas desde 1830 hasta 1847 tuvieron en sí mismas efectos duales: subvirtieron las viejas relaciones entre las redes de confianza y la política pública a nivel cantonal, pero —al menos para los protestantes y los liberales seculares— crearon nuevas conexiones entre las redes de confianza interpersonales y el nuevo medio régimen que estaba emergiendo a escala nacional dentro de la coalición protestante-liberal.

Cada uno de los tres mecanismos que hemos enunciado promueve la disolución de las redes de confianza segregadas y la creación de redes de confianza conectadas políticamente. El próximo capítulo echa una mirada detallada a los procesos y mecanismos que afectan a la segregación de las redes de confianza y a la integración en la política pública.

¿Qué decir de la desigualdad entre categorías? El término significa la organización de la vida social en torno a límites que separan grupos enteros de personas que difieren colectivamente en sus oportunidades vitales, a la manera en que suele ser el caso para categorías como género, raza, casta, etnia, nacionalidad y religión y, a veces, clase social. En la medida en que tales desigualdades se traduzcan directamente en diferencias de categoría en los derechos y deberes políticos, la democratización seguirá siendo imposible. Ningún proceso de democratización depende necesariamente de la disminución de la desigualdad entre categorías, sino del aislamiento de la política pública de la desigualdad entre categorías. Dos procesos generales contribuyen a dicho aislamiento: la igualación de las propias categorías en algunos aspectos y el distanciamiento de la política del proceder de tales categorías.

He aquí los tipos de mecanismos que operan dentro de los más amplios procesos de distanciamiento e igualación:

Estos y otros mecanismos similares se presentaban de manera destacada en la historia suiza que hemos repasado. En Suiza el régimen que se formó en 1848 estableció barreras efectivas entre la política pública y las desigualdades de categoría por las que los activistas suizos se habían estado matando durante los diecisiete años anteriores.

Los centros de poder autónomos operan fuera del control de la política pública y fuera de las interacciones regulares ciudadano-Estado. Pueden incluir todas aquellas conexiones interpersonales que confieren a los actores políticos —tanto individuales como segmentos de la ciudadanía— los medios para alterar (o, según la ocasión, defender) la distribución existente de recursos, población y actividades dentro del régimen. En algunas ocasiones existen dentro del propio Estado, siendo el caso más evidente cuando el ejército gobierna el Estado u opera independientemente de las autoridades civiles. La configuración de los linajes, las congregaciones religiosas, las organizaciones económicas y las comunidades organizadas de las fuerzas militares en un régimen determinado influyen sobremanera en la posibilidad de que la política pública del régimen se desplace hacia la consulta mutua vinculante, amplia, igual y protegida. Es influyente tanto porque dicha configuración determina qué tipos de actores políticos están realmente disponibles como porque incide en qué segmentos de la ciudadanía están directamente disponibles para la participación en la política pública. En la medida en que estos centros de poder —especialmente aquellos que controlan medios coercitivos autónomos— permanecen separados de la política pública, la democratización continúa siendo difícil o imposible.

Los procesos promotores de la democracia que implican a los centros de poder autónomos incluyen: 1) la ampliación de la participación política 2) la igualación del acceso a los recursos políticos y oportunidades fuera del Estado y 3) la inhibición del poder coercitivo arbitrario y/o autónomo tanto dentro como fuera del Estado. Aun cuando sus pesos y tiempos varían de un caso de democratización a otro, en cierta medida los tres deben ocurrir para que la democratización tenga lugar.

Los mecanismos dentro de estos procesos incluyen:

Todos estos mecanismos y más operaron durante la transición de Suiza desde la enorme fragmentación hasta la democracia parcial de baja capacidad. De forma aún más importante, la victoria militar y los acuerdos de paz de 1847 a 1848 verificaron la capacidad duradera de las comunidades y cantones para desplegar autónomamente sus fuerzas armadas, que todavía siguen existiendo.

Obviamente, los cambios posteriores en la vida social residen detrás de estas alteraciones cruciales de las redes de confianza, la desigualdad entre categorías y el poder no estatal. En discusiones posteriores prestaremos atención a las transformaciones de la organización, los medios de comunicación de masas, la movilidad de la población y la educación. Finalmente observaremos que cuatro procesos políticos —confrontación nacional, conquista militar, revolución y colonización— han acelerado de manera regular las transformaciones de las redes de confianza, de la desigualdad entre categorías y de la política pública, y que, al proceder de esta manera, tales procesos han producido en ocasiones una rápida democratización o desdemocratización.

Todos estos cambios seguirán siendo misteriosos y quizá también dudosos hasta que los exploremos mucho más en detalle. Con vistas a capítulos posteriores, no obstante, permítaseme exponer el argumento en una sencilla serie de puntos:

Estos argumentos giran en torno a una idea central. La democratización nunca sucede sin como mínimo la realización parcial de tres amplios procesos: integración de las redes de confianza interpersonales dentro de la política pública, separación de la política pública de las desigualdades de categoría y eliminación o neutralización de los centros de poder autónomos y que controlan la coerción, de forma que aumente la influencia de la gente corriente sobre la política pública y se incremente el control de la política pública sobre la actuación del Estado. La retirada sustantiva de las redes de confianza de la política pública, la inserción creciente de las desigualdades de categoría en la política pública y la autonomía creciente de los centros de poder coercitivo promueven todas ellas la desdemocratización. Aun cuando tienen lugar retrasos en los efectos de estos procesos debido al funcionamiento de las instituciones creadas en el pasado, los tres amplios procesos y sus inversiones siempre dominan los desplazamientos hacia y desde la democracia.

Explicando detalladamente estos argumentos, los capítulos que siguen proceden en una secuencia obvia. El próximo capítulo (capítulo 4) trata de la confianza y la desconfianza; el capítulo 5 versa sobre la igualdad y la desigualdad, y el capítulo 6 aborda las relaciones entre la política pública y los centros de poder autónomo. Volveremos entonces sobre dos síntesis. El capítulo 7 analiza los recorridos alternativos a la democracia y a la no democracia, mientras el capítulo 8 ofrece unas conclusiones generales.