Como Homero nos dijo hace mucho, la violencia bañó visiblemente las vidas e imaginaciones de los ciudadanos de la Grecia clásica. Mi colaborador de otrora, el inconteniblemente ingenioso politólogo Samuel Finer, lo verbalizó de la manera siguiente: «Competitivos, codiciosos, envidiosos, violentos, peleones, acaparadores, agudos, inteligentes, ingeniosos: los griegos tenían todos los defectos de sus cualidades. Eran sujetos problemáticos, ciudadanos facciosos y amos arrogantes y exigentes» (Finer, 1997, I, p. 326). Entre otras formas de violencia, las ciudades-Estado de la región batallaban una y otra vez las unas contra las otras.

A pesar de ello, en el año 431 a.C., una delegación fue de Esparta a Atenas en son de paz. Lo que los atenienses tenían que hacer para evitar la guerra, declararon los espartanos, era dejar de interferir militar y económicamente con los aliados de Esparta en la región. Los ciudadanos atenienses tuvieron una asamblea para debatir su respuesta al desafío de Esparta. Los partidarios de hacer inmediatamente concesiones para la paz y la guerra hablaron a la asamblea. Pero Pericles, hijo de Jantipo, se salió con la suya. Pericles (pensando acertadamente que en caso de guerra los espartanos invadirían el territorio ateniense por tierra) recomendó prepararse para una guerra naval y el refuerzo de las defensas de la ciudad, pero ninguna acción militar hasta que al menos hubiesen atacado los espartanos.

Tucídides, el primer gran historiador griego que trabajó sobre acontecimientos contemporáneos empleando fuentes contemporáneas, transcribió el discurso de Pericles. Tucídides concluía el episodio con estas palabras:

Tales fueron las palabras de Pericles. Los atenienses, persuadidos de la sabiduría de su consejo, votaron como quiso, y respondieron a los lacedemonios [espartanos] tal como él recomendaba, en ambos puntos por separado y en general; no harían nada al dictado, pero estaban dispuestos a cumplir las exigencias establecidas de manera justa e imparcial por el método legal cuyos términos prescribía la tregua. Así los emisarios partieron y no regresaron (Tucídides, 1934, p. 83).

El aliado de Esparta, Tebas, pronto atacó los territorios tributarios de Atenas y la segunda (gran) guerra del Peloponeso dio comienzo. Formalmente duró tan sólo diez años hasta la Paz de Nicias (421). Pero, teniendo en cuenta sus secuelas, la guerra no cesó realmente hasta que Esparta y sus aliados conquistaron Atenas en 404. ¿Recuerdan la comedia Lisístrata? Su trama se centra en la campaña de las mujeres atenienses para poner fin a la larga guerra con Esparta por medio de rechazar al sexo con sus maridos. El gran dramaturgo Aristófanes produjo su obra en el 411 a.C.

Las historias occidentales de la democracia comienzan de manera característica con la extraordinaria política de estas mismas belicosas ciudades-Estado entre aproximadamente el 500 y el 300 a.C. Cada ciudad-Estado tenía su propia historia e instituciones. Dicho en términos muy generales, todas ellas compensaban el poder por medio de tres elementos: un ejecutivo central, un consejo oligárquico y una asamblea general de ciudadanos. Atenas en tiempos de Pericles hacía mucho que había desplazado a los reyes de su ejecutivo central a favor de mandatos breves cubiertos al azar o mediante elección (en los raros casos de habilidades especializadas y emergencia militar). Ricos linajes dominaban la gran actividad de los consejos de la ciudad, pero todos los ciudadanos tenían derecho a voz en las asambleas generales. A la manera de la historia sobre el discurso de Pericles estas asambleas decidían sobre los asuntos de gran importancia para el Estado ateniense.

Con todo, antes de precipitarnos a identificar las ciudades-Estado griegas como las democracias originales, deberíamos reflexionar sobre un hecho fundamental: cerca de la mitad de la población de Atenas estaba formada por esclavos. Los esclavos no tenían derechos de ciudadanía o algo semejante; los ciudadanos los poseían como un bien y mediaban cualquier conexión que los esclavos tuviesen con el Estado ateniense. Tampoco los residentes extranjeros, ni las mujeres o hijos de los ciudadanos eran considerados ciudadanos. Únicamente los varones adultos podían disponer de la ciudadanía. Los esclavos, empero, desempeñaban un papel importante en la forma de gobierno ateniense: su trabajo liberaba a los ciudadanos propietarios de esclavos para participar en la política pública. Aun cuando en ocasiones los atenienses denominaban a su forma de gobierno demokratia (gobierno del pueblo) la presencia masiva de esclavos arroja serias dudas acerca de si los estudiosos de la democracia en el siglo XXI deberían incluir las ciudades-Estado griegas de los siglos V y IV a.C. como su objeto de interés.

Dos rasgos característicos de estos regímenes argumentan a favor de ubicarlos entre los antepasados de las democracias modernas. En primer lugar, crearon un modelo de ciudadanía que no tenía antecedentes conocidos. Desde luego los viejos linajes y los ricos disfrutaban de ventajas políticas en tales ciudades-Estado. En la asamblea soberana, sin embargo, cada ciudadano, ya fuera patricio o nuevo rico, rico o no tan rico, tenía voz y una relación más o menos igual con el Estado. En segundo lugar, estos regímenes hacían rotar las responsabilidades civiles ampliamente. Atenas incluso cubría sus magistraturas al azar por un periodo de un año antes que por medio de elección o herencia. Entre la ciudadanía prevalecía, por tanto, el principio de la igualdad de derechos y deberes.

Los argumentos en contra de considerar a estos regímenes como democracias plenas, sin embargo, ganan en última instancia un peso abrumador. ¿Determinaban las relaciones entre el Estado y los ciudadanos una consulta mutuamente vinculante, amplia, igual y protegida en estas ciudades-Estado? Si prestamos nuestra atención a los varones adultos entonces considerados como ciudadanos, la respuesta es, probablemente, sí; esto es por lo que tantos historiadores han considerado que los griegos inventaron la democracia. Pero si consideramos el conjunto de la población bajo jurisdicción estatal —mujeres, niños, esclavos, los numerosos residentes extranjeros— la respuesta resulta tajantemente no. Después de todo, la desigualdad dominaba el sistema político de la ciudad-Estado en su conjunto. Los ordenamientos atenienses excluían a la gran masa de la población de una consulta mutuamente vinculante y protegida. Bajo estos criterios, tampoco la Roma republicana procedía democráticamente.

¿Qué regímenes proceden democráticamente, cómo y por qué? Como prefacio a las explicaciones de la democratización y la desdemocratización de los capítulos posteriores, este capítulo examina dónde y cuándo se multiplican los regímenes democráticos. En él se describen algunas pautas de cambio y variación en las formas de los regímenes democráticos a los efectos de la explicación posterior. Se señala a Europa occidental y América del Norte durante finales del siglo XVIII como las áreas decisivas en el desarrollo de los regímenes democráticos a una escala nacional. Pero sobre todo se clarifica aquello que debemos explicar: cómo, a lo largo de los siglos, la democracia emergió, sucumbió y varió de carácter.

Entre el 300 a.C. y el siglo XIX, un número de regímenes europeos adoptaron variantes del modelo griego: minorías privilegiadas de ciudadanos relativamente iguales dominaban sus Estados a costa de las mayorías excluidas. En los días del gobierno republicano (esto es, cuando algún tirano no se hacía con el poder), las ciudades-Estado comerciales tales como Venecia, Florencia y Milán vivían todas ellas del trabajo de las clases excluidas y subordinadas. Después de que la convulsión de la política florentina lo hubiese excluido de su carrera anterior como cargo público y diplomático en 1512, Nicolás Maquiavelo comenzó a escribir los grandes análisis de la política que todavía hacen de su trabajo una lectura imprescindible hoy en día. Sus Discursos consideran ostensiblemente las constituciones de la Roma clásica, pero en rigor se extienden a la política italiana de su propio tiempo.

Con su gesto a la tradición para el cual brindaba el ateniense Aristóteles algunos fundamentos, Maquiavelo reconocía que algunos autores antes que él habían distinguido tres tipos de gobierno en general: monarquía, aristocracia y democracia. Además, no pocas veces habían visto desintegrarse la monarquía en una tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en «libertinaje» (Maquiavelo, 1940, pp. 111-112). Pero de acuerdo con Maquiavelo, la mejor constitución combinaba los tres elementos —príncipe, aristocracia y pueblo— bajo una constitución común. El legendario legislador Licurgo otorgó una constitución tal a la longeva Esparta, mientras que el igualmente legendario legislador ateniense Solón cometió el error de establecer únicamente el gobierno popular.

No obstante, siguiendo su interpretación de los regímenes griegos y romanos, Maquiavelo plantea finalmente la elección entre únicamente dos modelos: un principado en el cual el gobernante gobierna con el apoyo de una aristocracia y pacifica al pueblo con buenas obras (una imagen idealizada de Florencia bajo el más benigno de los Medici) y una república en la que en realidad gobierna la aristocracia, pero que designa un poder ejecutivo y trata de manera juiciosa con el pueblo común (una imagen idealizada de la república de Florencia a la que sirvió largo tiempo antes de su exilio).

¿Qué estaba describiendo Maquiavelo? Las ciudades-Estado italianas carecían de esclavos, pero se parecían notablemente a las ciudades-Estado griegas en otros aspectos. Aun cuando las propias ciudades capitales por lo general instituyeron asambleas generales de varones adultos con propiedades, rara vez fueron consultadas, salvo en situaciones de emergencia. Sólo una pequeña proporción de todos los varones adultos se habilitaba como miembros ciudadanos de pleno derecho en los consejos de gobierno y todavía menos podían ocupar los cargos más importantes. Todas las ciudades-Estado gobernaban áreas tributarias de las que se extraían ingresos pero a las que no se garantizaban derechos políticos. Habitualmente, las mujeres, niños y sirvientes carecían igualmente de condición política. Ya fueran principados o repúblicas, carecían de una consulta mutuamente vinculante, amplia, igual y protegida.

Hasta este momento, no existía régimen democrático alguno a escala nacional en ningún otro lugar de Europa o de cualquier otra parte del planeta. Europa lideró la democracia de dos maneras: mediante la creación de las instituciones de ciudadanía distintivas, si bien restrictivas, de las que dan testimonio las ciudades-Estado de Grecia e Italia y, después, mediante la lucha por la consulta mutuamente vinculante, amplia, igual y protegida. Pero sólo en el siglo XVIII se darían pasos significativos en esta dirección, sólo en el siglo XIX se establecerían democracias parciales en Europa occidental y sus asentamientos coloniales, y sólo en el siglo XX se llegaría a ver la extensión de algo así como una ciudadanía plena para la mayoría de las mujeres europeas.

En este punto, algunos lectores no dudarán en protestar que una posición tal es eurocéntrica, modernista, ambas cosas o algo peor. ¿Qué sucedería con las simples democracias de comunidades pastoriles, cazadores nómadas, campesinado en el límite de la subsistencia, comunidades de pescadores y bandas guerreras de lugares bien lejanos de Europa? Dejando a un lado la posición subordinada de las mujeres en las vidas políticas de prácticamente todas estas comunidades, permítaseme afirmar que algunos elementos de democracia existieron a pequeña escala alrededor del mundo bastante antes del siglo XVIII. Consideradas por separado, algunas formas de participación amplia, de aproximada igualdad, de consulta vinculante y (menos frecuente) de protección gobernaron en ocasiones la política local y regional. Antes de que los primeros rayos de democracia comenzasen a brillar en Europa, durante milenios, en todos los continentes habitados, los consejos de los cabezas del linaje se reunían ocasionalmente para adoptar decisiones colectivas puntuales desde una aproximada condición de igualdad. Si, bajo el encabezamiento de democracia, lo que buscamos es el consentimiento negociado de las decisiones colectivas, la democracia se remonta a la noche de los tiempos.

Pero aquí he de insistir en las cuestiones que persigue este libro: ¿Bajo qué condiciones y cómo las relaciones entre los Estados y las poblaciones subordinadas a su gobierno llegaron a ser más —o, para el caso, menos— amplias, iguales, protectoras y consultivas? ¿A una escala nacional, cómo tiene lugar la democratización o la desdemocratización? ¿De qué manera afectan a la calidad de la vida política? Para estas cuestiones, el grueso de la experiencia relevante procede en primer lugar de los países occidentales y sus asentamientos coloniales durante el siglo XIX, expandiéndose por el mundo durante los siglos XX y XXI. La democracia es un fenómeno moderno.

En la experiencia europea anterior al siglo XIX, cuatro tipos principales de factores reunieron de forma espectacular los elementos de la consulta mutuamente vinculante, amplia, igual y protectora: 1) oligarquías mercantiles, 2) comunidades campesinas, 3) sectas religiosas y 4) momentos revolucionarios. Las ciudades-Estado italianas constituyeron ejemplos tempranos de un tipo urbano que floreció hasta el siglo XVIII. Aun cuando (a la manera de sus equivalentes de las ciudades-Estado italianas) los burgueses holandeses obtenían su riqueza del trabajo de entornos urbanos privados de derechos, así como de campesinos y artesanos de áreas tributarias, formaban en común el cuerpo de ciudadanos entre quienes rotaban los cargos, se realizaban las guardias nocturnas, se organizaban los gremios y se convocaban las asambleas para deliberar sobre las decisiones políticas de la ciudad. A lo largo y ancho de la Europa mercantil, las oligarquías urbanas se implicaban en simulacros de democracia (te Brake, 1998; Mauro, 1990; Tilly y Blockmans, 1994). Pero seguían siendo oligarquías. De hecho, nunca llegaron a ser modelos explícitos de un gobierno nacional a escala de toda la ciudad-Estado (Park, 1999).

Algunas comunidades campesinas europeas formaron lo que los amantes del oxímoron denominarían oligarquías plebeyas. Practicaban la rotación de puestos mediante elección o al azar, derechos de participación bien protegidos, asambleas generales con poder vinculante y procedimientos judiciales para reconsiderar errores para con los individuos o la comunidad (Barber, 1974; Blickle, 1997; Cerutti, Descimon y Prak, 1995; Luebke, 1997; Sahlins, 2004; Wells, 1995). Pero prácticamente de manera universal los ciudadanos en cuestión no consistían ni en varones adultos, ni en todos los varones adultos con propiedades dentro de la comunidad central. Es más, las comunidades campesinas controlaban a menudo poblaciones y áreas tributarias en las que no existía ciudadanía alguna.

La Suiza montañosa, por lo general, se adecuaba a estas pautas. En un libro que dio en llamarse Early Modern Democracy in the Grisons, Randolph Head describe las prácticas de las aldeas en el cantón suizo conocido como Graubünden, Grisones, Grigioni o el Estado libre retorromano:

Toda entidad política viable debe poder tomar decisiones legítimas —decisiones aceptadas por la preponderancia de sus miembros— y debe distribuir beneficios y cargas de manera previsible. Las aldeas y comunas políticas del Estado libre retorromano desarrollaron soluciones distintivas (si bien no únicas) para estas tareas: las decisiones legítimas eran aquellas adoptadas por una mayoría de los miembros masculinos reunidos en asamblea y los bienes políticos eran distribuidos proporcionalmente entre los integrantes, ya fuese mediante su división, cuando ello era posible, o mediante el acceso rotatorio entre los miembros elegibles. Estos dos principios reflejaban tanto la práctica social como los principios conceptuales de las comunas aldeanas tardomedievales. En la práctica, la aldea era un grupo de labradores, cada uno de los cuales cultivaba su propia tierra bajo gestión colectiva. El que la mayor parte de los beneficios de la comuna fueran divididos entre los miembros antes que poseídos en común refleja este hecho. Conceptualmente, sin embargo, la aldea comunal era una asociación de miembros iguales. Esta igualdad era expresada en el deber de todos los miembros de participar en las asambleas de la aldea y de compartir las cargas públicas (Head, 1995, p. 74).

En estas aldeas, los hombres que poseían granjas (y, ocasionalmente, sus viudas) se consideraban ciudadanos. Peones, siervos y niños no contaban. Las numerosas variantes de la Europa rural de este modelo no caían muy lejos de la consulta mutuamente vinculante, amplia, igual y protegida.

Algunas sectas religiosas, especialmente aquellas en la tradición cristiana primitiva y pietista, practicaban una especie de democracia dentro de sus congregaciones. Tuviesen propiedades o no, los miembros trataban a los demás como iguales, rotaban en las responsabilidades sobre los asuntos parroquiales, sometían su conducta a la disciplina de la comunidad y organizaban asambleas generales para tomar decisiones colectivas (MacCulloch, 2003). En los países nórdicos, las congregaciones religiosas se transformaban en asociaciones que llegaban a operar más o menos democráticamente y devenían los núcleos de los movimientos reformistas mucho antes de que la gente corriente tuviese derecho alguno a asociarse en cualquier otra parte de Europa; las asociaciones concebidas por las iglesias se convertirían asimismo en modelos para la acción secular (Lundqvist, 1977; Öhngren, 1974; Seip, 1974; Stenius, 1987; Wåhlin, 1986). Parece probable que la prevalencia de tales asociaciones reformistas en la Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia del siglo XVIII asentase las bases para el precoz desarrollo de los movimientos sociales e instituciones democráticas en el Norte.

Bastante antes del siglo XVIII, las movilizaciones revolucionarias europeas (especialmente aquellas teñidas por las tradiciones cristianas primitivas y pietistas) algunas veces transmitían visiones de consentimiento colectivo e igualitarismo radical. En Inglaterra, aunque ni católicos ni anglicanos tendían a calentarse al calor de los fuegos democráticos, toda una variedad de protestantes disidentes, incluidos cuáqueros y miembros de la Iglesia de la Congregación, presionaron a favor de programas igualitarios. Algunos reivindicaron el gobierno por medio de un parlamento elegido por sufragio masculino. Los cuáqueros fueron un paso más allá instituyendo una igualdad rudimentaria entre la mujer y el hombre dentro de sus congregaciones.

En el revolucionario New Model Army de Oliver Cromwell, los radicales establecieron la representación mediante hombres elegidos denominados elocuentemente Agitadores. Durante los debates de Putney sobre el Consejo General del ejército (octubre a noviembre de 1647), el yerno de Cromwell, Henry Ireton, defendió el argumento a favor del control autoritario en caso de emergencia. El coronel Thomas Rainborough replicó al desafío de Ireton en términos notablemente democráticos, si bien todavía muy masculinos:

Realmente creo que el más pobre de cuantos haya en Inglaterra tiene tanto una vida que vivir como el más grande; y por ello en verdad, señor, creo que está claro que todo hombre que ha de vivir bajo un gobierno debería antes de nada ponerse bajo tal gobierno por su propio consentimiento; y pienso que el hombre más pobre en Inglaterra no está en modo alguno obligado en un sentido estricto a ese gobierno que tiene una voz por debajo de la que tendría que ponerse él mismo. Yo me pregunto si sería o no un varón inglés quien dude de estas cosas (Gentles, 1992, p. 209).

Al mismo tiempo, los Niveladores en el ejército y en Londres hacían circular un llamamiento radical a favor de una constitución escrita, un Acuerdo del Pueblo. El Acuerdo incluía redistribución electoral de los escaños parlamentarios en proporción a la población, elecciones parlamentarias bianuales y supremacía de los Comunes (Gentles, 2001, p. 150). Los Niveladores reivindicaban hablar por el pueblo inglés. Pero, por supuesto, perdieron.

Un siglo más o menos después, los revolucionarios democráticos comenzaban a ganar. La Revolución americana (1776-1783) comenzó con la resistencia a los impuestos reales y a los controles comerciales impuestos por la Corona británica en una tentativa por reparar algunas de sus masivas pérdidas financieras durante la Guerra de los Siete Años (1756-1763). Pero, organizándose concretamente alrededor de la cuestión de no a los impuestos sin representación, los revolucionarios americanos pronto se convirtieron a los programas democráticos. No sólo organizaron Comités de Correspondencia ligando la resistencia al arbitrario poder británico sobre las colonias, sino que exigieron derechos de representación del rey y el Parlamento. Lo que es más, oponentes al gobierno arbitrario mismo de Gran Bretaña, tales como Thomas Paine y John Wilkes, se unieron a su causa. Comenzaron a articular doctrinas de la soberanía popular (Brewer, 1980; Morgan, 1988; Tilly, 1995, capítulo 4).

Durante el final del siglo XVIII también se observa la aparición de demandas concertadas a favor de una amplia participación en el gobierno local y provincial holandés. El influyente Age of Democratic Revolution de R. R. Palmer (1959, 1964) agrupaba la Revuelta Patriótica Holandesa de los años ochenta del siglo XVIII con la Revolución americana como ejemplos representativos de la corriente revolucionario-democrática. Las fuerzas holandesas se unieron indirectamente a las guerras de la Revolución americana, siéndoles infligida una severa derrota por el superior poder naval británico. A medida que los desastrosos compromisos navales perduraban, algo parecido a un panfleto irrumpió en los Países Bajos. Quienes apoyaban al príncipe de Orange atacaron a los líderes de Ámsterdam y su provincia, Holanda, mientras que los Patriotas opositores (con base fundamentalmente en Holanda) respondieron con la misma moneda; cada uno acusaba al otro de la peligrosa situación del país.

Inspirándose de forma explícita en el ejemplo americano, los Patriotas llamaron a una revolución (preferiblemente pacífica). Durante los años ochenta del siglo XVIII las campañas de petición comenzaron en serio: primero, solicitando el reconocimiento de John Adams como representante legal de una entidad contestada, los Estados Unidos de América; seguidamente, proponiendo remedio a toda una serie de problemas políticos domésticos. Junto a las milicias de ciudadanos en las ciudades de Holanda, pronto comenzaron a formarse comités ciudadanos (posiblemente modelados a partir de los comités de correspondencia americanos). En un sistema político altamente segmentado, su incesante presión sobre las autoridades locales y regionales operó realmente.

Entre 1784 y 1787, las facciones patriotas se las arreglaron para poner en marcha nuevas constituciones, menos aristocráticas en una serie de ciudades holandesas e incluso en toda una provincia: Overijssel. El príncipe de Orange y sus seguidores, sin embargo, todavía disponían de dos ventajas cruciales: el apoyo financiero británico y la cobertura militar del cuñado del príncipe, el rey Federico Guillermo de Prusia. Hacia finales de 1787, una invasión prusiana irrumpiría en la Revolución Patriótica Holandesa (te Brake, 1989, 1990; Schama 1977).

Después de que Francia declarase la guerra a Gran Bretaña y a Holanda en 1793, los Patriotas francófilos revivieron su oposición. Una invasión francesa en 1795 instalaría la llamada República Bátava, en la cual una asamblea nacional electa gobernó desde 1796 hasta 1798, antes de que un golpe del ejército francés expulsase a los demócratas radicales. Desde entonces hasta el fin de las Guerras Napoleónicas, los Países Bajos operaron primero como un reino nominalmente independiente bajo el hermano de Napoleón, Luis; más tarde, como región de una Francia no democrática. Aun cuando los demócratas americanos ganaron, los demócratas holandeses perdieron. La democratización no volvería a comenzar en serio en los Países Bajos hasta el siglo XIX.

La experiencia holandesa entre la década de los años ochenta del siglo XVIII y la de los años treinta del siglo XIX enseña una importante lección. Incluso en su historia reciente, la democracia ha sido una forma de gobierno precaria y reversible. A fin de ver la condición reciente, precariedad y reversibilidad de la democracia, tendríamos que observar la historia de Francia desde 1600. Aquí puedo partir de la base del trabajo de toda una vida sobre la historia política francesa (especialmente, Shorter y Tilly, 1974; Tilly, 1964, 1986; 1993, capítulo 5; 2004, capítulo 4). Francia ofrece un desafío fascinante a las explicaciones habituales sobre la democratización y la desdemocratización. Refuta categóricamente cualquier noción de la democratización como un proceso gradual, deliberado, irreversible o como un conjunto útil de invenciones políticas que un pueblo simplemente pone en marcha cuando está listo. Por el contrario, expone la importancia crucial de la lucha y el choque tanto para la democracia como para sus reveses.

Siguiendo las revoluciones norteamericana u holandesa de las dos décadas precedentes, la primera Revolución francesa (1789-1793) estableció uno de los modelos más influyentes de gobierno democrático nacional. En un gesto ateniense que Maquiavelo bien podría haber deplorado, los primeros revolucionarios franceses remplazaron al rey soberano y su consejo por un parlamento elegido por los ciudadanos en general. Sólo por medio de la experimentación y lucha a gran escala, incluyendo las guerras civiles, se operó el regreso a un ejecutivo central con la subida al poder de Napoleón desde 1799 hasta su punto culminante (Woloch, 1970; 1994). Bajo el gobierno de Napoleón, asimismo, la democracia declinaría mientras que la capacidad del Estado iría en ascenso.

El régimen autoritario de Napoleón en modo alguno comportó el fin de luchas e involuciones. (Para resúmenes sintéticos de las elecciones y regímenes constitucionales franceses, véase Caramani, 2000, pp. 292-373; 2003, pp. 146-148). Durante el siglo XIX, Francia no sólo regresó a la Restauración (más o menos constitucional) y a las monarquías de Julio de 1815 y 1848, sino que sufrió otra revolución democrática antes de volver de nuevo a un régimen autoritario (1851-1870) bajo Luis Napoleón Bonaparte. Una revolución relativamente pacífica y democrática (1870) precedió al año de luchas con y dentro de la Comuna de París y de otras ciudades importantes.

La Comuna únicamente nos deja a medio camino entre la gran revolución de los años noventa del siglo XVIII y el régimen francés que conocemos hoy. Una longeva III República (relativamente democrática, excepto por la exclusión de las mujeres) adquirió forma durante los años setenta del siglo XIX y perduró hasta la ocupación nazi de 1940. No antes de las grandes luchas de posguerra (1944-1947), sin embargo, se completó en la Francia contemporánea un régimen político más o menos continuadamente democrático. Finalmente (1945) las mujeres obtuvieron el derecho a voto y a ser elegidas para un cargo público en Francia. (Incluso así podríamos contar como involución democrática la violenta guerra civil argelina de 1954 a 1962 y el regreso al poder de Charles de Gaulle inducido por la guerra en 1958 y considerar también las amplias movilizaciones contra De Gaulle en 1968 como otra crisis de democracia.) Dependiendo de cómo computemos los reveses menores entre 1789 y el presente, Francia padeció como mínimo cuatro periodos sustantivos de democratización, pero también como mínimo tres periodos sustantivos de desdemocratización.

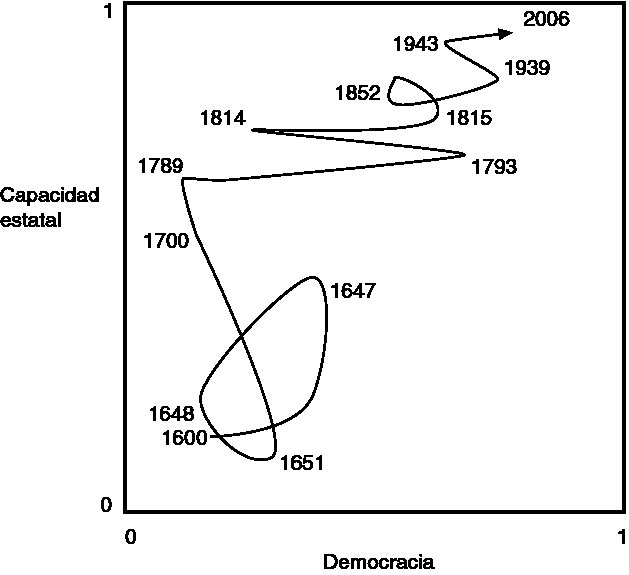

A efectos de una mayor claridad volvamos al espacio democracia-capacidad del régimen. Por democracia, seguimos queriendo decir la medida en que el régimen se caracteriza por una consulta vinculante, protegida, igual y amplia a los ciudadanos sobre las actuaciones del Estado. Por capacidad estatal, seguimos queriendo decir la medida en que las intervenciones de los agentes del Estado sobre los recursos no estatales, actividades y conexiones interpersonales existentes alteran las distribuciones existentes de tales recursos actividades, recursos no estatales y conexiones interpersonales, así como las relaciones entre tales distribuciones. En estos términos el gráfico 2.1 traza la compleja trayectoria de Francia desde 1600 hasta el presente. A pesar de los numerosos giros, el gráfico en realidad se simplifica enormemente de suerte tal que confirma el resto de nuestro análisis. Tómese, por ejemplo, mediados del siglo XVII. En 1600 el gráfico reproduce una Francia en el punto más bajo de democracia y capacidad estatal, tal como resultó de las titánicas Guerras de Religión del siglo XVI. En el maltrecho reino existía un precioso escaso margen para la igualdad, protección y consulta mutua vinculante o de capacidad estatal. La capacidad se recuperó entonces en cierta medida bajo reyes agresivos sin desplazamiento alguno hacia nada que se pareciese mínimamente a la democracia para el grueso del pueblo francés.

Gráfico 2.1. Trayectoria de los regímenes nacionales franceses, 1600-2006.

El periodo de 1648 a 1653 supuso una Francia que abarcó parcialmente desde la anarquía bajo los reyes Enrique IV y Luis XIII hasta la misma zona de baja capacidad estatal y mínima democracia. Las guerras civiles de la Fronda desgarraron a Francia repetidamente. El joven Luis XIV y sus consejeros únicamente comenzaron a recuperar el control de vastas regiones a mediados de los años cincuenta y se las arreglaron para dominar amplias áreas de la autonomía protestante dentro de un Estado que se declaraba a sí mismo como católico a comienzos de la década de los ochenta.

No nos ayuda gran cosa seguir cada garabato y giro de la historia política francesa desde 1600 hasta el presente. He aquí los principales puntos a extraer del diagrama:

¿Un Estado de alta capacidad democrática? Comparado con Jamaica y Kazajstán, el Estado francés contemporáneo ejerce significativamente más control sobre el pueblo, recursos y actividades dentro de su territorio. A pesar de —o más bien gracias a— la lucha incesante por derechos y deberes, los ciudadanos franceses ejercen derechos bastante amplios e iguales vis-à-vis del Estado. Ejercen una ciudadanía extensiva. Por medio de elecciones, sondeos, la prensa, los movimientos sociales y un contacto directo con los cargos públicos, se implican en la consulta mutua vinculante sobre los asuntos de la política pública. Aun cuando a menudo se quejan de «inseguridad», los ciudadanos franceses reciben en conjunto mucha más protección ante la acción arbitraria del Estado que sus homólogos jamaicanos y (especialmente) kazajos. Estas instituciones únicamente llegaron a existir tras dos siglos plagados de cambios conflictivos en la política pública francesa.

El recuadro 2.1 muestra otra visión del mismo conjunto de cambios. He contado como «situación revolucionaria» cada coyuntura en la historia francesa desde 1648 hasta el presente en la cual algún grupo portador de armas y con apoyo sustancial de grupos de ciudadanos controló las principales regiones nacionales y/o segmentos significativos del aparato del Estado durante un mes o más. (Un resultado revolucionario, desde esta perspectiva, conlleva una transferencia efectiva de poder de los gobernantes existentes a un nuevo bloque gobernante.) La cronología añade un elemento que había desaparecido en mi anterior recuento: durante la segunda mitad del siglo XVII surgieron repetidas rebeliones hasta el nivel de situaciones revolucionarias como reacción a la expansión, en última instancia exitosa, de la capacidad estatal de mano de Luis XIV.

Gran parte del esfuerzo monárquico durante aquella segunda mitad de siglo se destinó a recabar impuestos para apoyar al aparato administrativo central y, en particular, su prosecución de la guerra. Las principales rebeliones comenzaron de forma característica con la resistencia aislada a la tributación, si bien seguidamente se consolidaron en una oposición mucho más duradera bajo el liderazgo de quienes poseían el poder regional. Las violentas rebeliones de los Camisard de 1702 a 1706 marcaron una excepción: fueron el resultado de la tentativa de Luis XIV por erradicar los fondos de fe y autonomía de los protestantes. En cualquier caso, el rey y sus crecientes fuerzas militares alimentaron la capacidad estatal doblegando la resistencia al gobierno central. A principios del siglo XVIII, la corona francesa se había convertido en la más poderosa de Europa.

Cuadro 2.1. Situaciones revolucionarias en la Francia metropolitana, 1648-2006.

| 1648-1653 | La Fronda |

| 1655-1657 | Rebelión de Tardanizat (Guyena) |

| 1658 | Rebelión de Sabotiers (Soloña) |

| 1661-1662 | Rebelión de Bénauge (Guyena) |

| 1662 | Rebelión de Lustucru (Boulonnais) |

| 1663 | Rebelión de Audijos (Gascuña) |

| 1663-1672 | Guerra de guerrillas de Angelets (Rosellón) |

| 1675 | Rebeliones (Bretaña) de Papier Timbré y Bonnets Rouges (o Torrében) |

| 1702-1706 | Rebeliones Camisard de Cévennes y Languedoc |

| 1768-1769 | Rebeliones corsas |

| 1789-1799 | Múltiples revoluciones y contrarrevoluciones francesas |

| 1815 | Cien días |

| 1830 | Revolución de Julio |

| 1848 | Revolución francesa |

| 1851 | Golpe de Estado de Luis Napoleón, insurrección |

| 1870 | Colapso del Estado, ocupación alemana, revoluciones republicanas |

| 1870-1871 | Múltiples comunas |

| 1944-1945 | Resistencia y liberación |

No obstante, las situaciones plenamente revolucionarias continuaron avanzado el siglo XVIII y se aceleraron durante el XIX. El país no escapó a la masiva, bien que intermitente, fragmentación del control del Estado sobre su pueblo, recursos y territorio hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Si ampliamos a los territorios de ultramar, las guerras de Argelia y Vietnam aumentarían enormemente el periodo de amenaza de disrupción revolucionaria. Más incluso que el diagrama capacidad-democracia, la cronología muestra hasta qué punto la democratización francesa resultó de la lucha revolucionaria.

¿Qué es, entonces, lo que esta turbulenta historia desde 1600 hasta el presente requiere de nosotros para su explicación? Tres rasgos principales de la experiencia francesa con la democratización y la desdemocratización exigen un análisis. En primer lugar, antes de 1789 el régimen nunca llegó a estar cerca de ser un territorio democrático. Desde este punto en adelante produjo de manera repetida formas de gobierno relativamente democráticas. ¿Por qué este gran salto? En segundo lugar, a pesar del comienzo de la Francia revolucionaria, las principales involuciones de la democratización tuvieron lugar en múltiples ocasiones, bastante rápidamente en cada caso. ¿Qué explica el más rápido ritmo de la desdemocratización que el de la democratización? En tercer lugar, las conmociones políticas tales como la amplia y profunda revolución de 1848 y la devastadora derrota de la Guerra Franco-Prusiana desempeñaron un papel desproporcionado en las aceleraciones de la democratización francesa. ¿Qué conecta la democratización a la revolución y a otro tipo de shocks?

La primera cuestión dirige nuestra atención hacia cómo estaba cambiando la interacción ciudadano-régimen antes de 1789. Como veremos más adelante en detalle, los incrementos de la capacidad estatal varían profundamente de régimen a régimen en la misma medida en que conllevan un pacto con los ciudadanos por los recursos estatales operativos que los ciudadanos ya tienen bajo su control. En un extremo, la gente que dirige en nuestros días Estados ricos en minerales necesita pactar bien poco con sus ciudadanos si el Estado en sí mismo domina la extracción de petróleo, oro, diamantes u otros bienes preciados.

En el otro extremo, en una economía fundamentalmente agraria, los incrementos de capacidad únicamente ocurren por medio de proveer al Estado con productos agrícolas o las ganancias equivalentes en moneda. El establecimiento de dicha entrega implica necesariamente al Estado en la negociación con quienquiera que sea que controle la tierra y en la creación de instituciones que, en rigor, proveen las ganancias agrícolas. Entre los dos extremos, encontramos Estados basados en economías con un gran desarrollo del comercio —los Países Bajos ofrecerían un caso decisivo— en el que los gobernantes no pueden tan sólo ganar fácilmente con los bienes, pero tampoco tienen que negociar mucho con los campesinos o sus terratenientes. En tales economías, las negociaciones con los comerciantes producen por lo general un consenso suficiente para mantener en marcha la empresa Estado (Adam, 2005; Tilly, 1992). He aquí la importancia crucial de las oligarquías mercantiles para los sistemas de gobierno semidemocráticos en Europa.

La negociación extensiva de este tipo establece las condiciones para democratización de dos maneras fundamentales: haciendo depender a los gobernantes de una amplia conformidad de sus ciudadanos y estableciendo derechos y obligaciones conducentes a la consulta mutuamente vinculante. Al mismo tiempo, ello hacía igualmente posible la desdemocratización: la conformidad de un grupo de ciudadanos por lo general perjudica los intereses de elites que previamente se mantenían recabando recursos y apoyo de aquellos mismos ciudadanos. Los terratenientes a menudo perdían cuando los Estados ganaban. Esta perspectiva nos conduce a buscar pasos adelante más importantes en la negociación Estado-ciudadano respecto a los recursos que sostienen al Estado como causas de la entrada del régimen en la lucha democrática —no sólo en Francia, sino en todo el mundo.

La segunda cuestión —por qué la desdemocratización ocurre por lo general de forma más rápida que la democratización— inaugura una perspectiva completamente nueva. Como acabamos de ver en el gráfico 2.1, Francia hizo movimientos espectacularmente rápidos en el espacio democrático después de 1789, durante 1848 y al final de la Segunda Guerra Mundial. En estas ocasiones, la lucha entre gobernantes y gobernados venía avanzando desde hacía algún tiempo: protestas interconectadas respecto a ingresos, derechos y autonomías de instituciones semirrepresentativas con anterioridad a 1789; batallas continuas entre la Corona y sus oponentes durante las décadas de los años treinta y cuarenta del siglo XIX; y la resistencia a la ocupación alemana y al Estado títere de Vichy durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial.

En cada ocasión, la desdemocratización tuvo lugar mucho más velozmente que la democratización previa o subsiguiente. En todas estas ocasiones, además, amplias movilizaciones populares precedieron la aceleración de la democratización. En los casos de involución, importantes escisiones en las coaliciones gobernantes precipitaron la acción drástica de aquellos segmentos de tales coaliciones a fin de contener o restituir su poder. En definitiva, la rápida desdemocratización no resultó de la desafección popular con la democracia sino, principalmente, de una deserción de la elite.

Observando las involuciones de la democracia en el siglo XX, Nancy Bermeo hace una observación semejante, aunque más ajustada:

Si bien la pasividad del ciudadano hizo más fácil el desmantelamiento de la democracia, es innegable que las democracias aquí estudiadas fueron derrocadas por sus propias elites. Las acciones de las elites siguieron una serie de trayectorias. En un extremo, los políticos (y a veces los monarcas) eligieron la dictadura de manera deliberada. O bien se convirtieron en dictadores ellos mismos o bien hicieron cabezas de gobierno a figuras antidemocráticas de manera deliberada. En el otro extremo, las elites políticas derivaron hacia la dictadura por medio de su propia ineptitud: cometieron una serie de errores que produjeron una coalición golpista. A pesar de la gran variedad de nuestros casos, sus errores fueron sorprendentemente similares: siempre produjeron una coalición golpista que incluía a las elites militares (Bermeo, 2003, p. 237).

Excepto para la península Ibérica, América Latina y los Balcanes, «las coaliciones golpistas incluyendo a las elites militares» desempeñaron un papel menor en los reveses de la democracia con anterioridad al siglo XX que entre 1900 y la década de los ochenta del mismo siglo. A diferencia de los simples gobernantes autoritarios, los «dictadores» no lo fueron plenamente antes del siglo XX. No obstante, la observación de Bermeo generaliza de una forma generosa: desde el siglo XIX en adelante, los poderosos que consideraron la democratización una amenaza se desentendieron mucho más fácilmente de los pactos democráticos y semidemocráticos que la gente corriente.

Esto nos lleva a la tercera cuestión: la asociación de la democratización acelerada con la revolución y otros shocks. Por último, veremos que no sólo la revolución, sino también los conflictos internos, las conquistas militares y la colonización guardan conexiones distintivas con la democratización; no por cualquier medio que traiga la democracia de manera automática, sino a menudo por acelerar la democratización allí donde algunos de sus elementos ya estaban en marcha. A efectos de la investigación posterior, permítasenos sostener la hipótesis de que tales shocks son relevantes, habida cuenta de que todos ellos socavan la autoreproducción de los sistemas de control sobre los Estados y, por ende, debilitan a las elites que más tienen que perder con la democratización. Abren el espacio dentro del cual la gente corriente puede negociar el consentimiento con los nuevos sistemas de gobierno. En su conjunto, la gente corriente tiene algo que ganar con la democratización y mucho que perder con la desdemocratización. La gente corriente en Francia aprendió esta lección por la vía dura en repetidas ocasiones.

Tal como evidencian momentos como la revolución de 1848 en Francia, la democratización y la desdemocratización no suelen tener lugar, por lo general, en un único régimen a la vez. Durante la mitad del siglo XIX, Bélgica, Hungría, Alemania, Bohemia, Austria, Italia y Suiza experimentaron tentativas a favor de la democracia, la mayoría de las cuales pronto fueron derrotadas. Los regímenes adyacentes y conectados se influencian unos a otros. John Markoff, de cuyo libro he adaptado el encabezamiento de este apartado, lo explica de la manera siguiente:

Durante una ola democrática, la organización del gobierno es alterada —a veces de manera pacífica, a veces por medio de un derrocamiento dramático— por medio de maneras que son consideradas como profundamente más democráticas. Durante una ola democrática tal, se da un gran empeño en discutir las virtudes de la democracia y quienes están en posiciones de autoridad proclaman sus intenciones democráticas. Durante las olas antidemocráticas, los gobiernos son transformados por medio de maneras que son consideradas como profundamente no democráticas, los movimientos sociales proclaman su intención de descartar la democracia y los notables del gobierno expresan orgullosamente su hostilidad a la democracia (Markoff, 1996b, pp. 1-2).

¿Cómo podemos identificar concretamente dichas olas? Ya sea porque siguen definiciones constitucionales, sustantivas, procedimentales o procesales de democracia, la mayor parte de quienes han estudiado los múltiples casos de democratización y desdemocratización simplifican su trabajo con un sencillo dispositivo. Identifican un umbral, situando a un lado la no democracia y al otro la democracia, preguntándose entonces cómo, bajo qué condiciones y por qué los regímenes cruzan el umbral en una dirección u otra. Adoptan un procedimiento típico. (Incluso el procesal Markoff emplea la presencia o ausencia de diferentes tipos de derecho electoral como su principal tipo de dispositivo.) Aunque a veces llame a un régimen democrático o no democrático, un dispositivo así no sirve en cualquier caso a los cometidos explicativos de este libro.

¿Por qué no? En primer lugar, porque no estamos intentando explicar saltos sí-no entre condiciones democráticas y condiciones no democráticas. Estamos intentando explicar grados y cambios de democracia. En segundo lugar, porque a fin de hacer tal cosa debemos tener en cuenta una amplia gama de procesos: desde aquellos que moverían a un país como Kazajstán hacia un régimen más democrático hasta aquellos otros que todavía habrían de introducir involuciones en la democratización de Francia a largo plazo. A los efectos de nuestro cometido, será mucho más operativo identificar periodos y lugares en los que suceda un movimiento significativo en un sentido u otro de la dimensión no-democracia/democracia y preguntarse por qué tuvo lugar durante tales periodos.

Siguiendo más bien objetivos diferentes, Tatu Vanhanen nos ha brindado un primer borrador que trata el problema. Vanhanen ha calculado un «índice de democratización» por décadas desde 1850 hasta 1979 para un gran número de países. El índice multiplica 1) la porción de voto de todos los partidos, excepto el partido más grande, recibido en las elecciones nacionales por 2) la proporción del total de la población que vota. Así, desde 1901 a 1909, cuando los partidos políticos más pequeños de Australia obtenían el 61,8 por 100 del voto y el 18,9 por 100 de la población votaba, el índice de Australia resultaba 61,8 por 100 x 18,9 por 100 = un índice de democratización del 11,7.

Al adoptar las cifras de Vanhanen he vuelto, por supuesto, al criterio procedimental de la votación. La medida no nos dice nada acerca de los cambios en la protección, apenas una nota acerca de la amplitud y la igualdad y únicamente trata de manera indirecta la consulta mutuamente vinculante. Obvia los niveles más bajos de democratización, aquellos que por lo general aparecen antes que los sistemas electorales a escala nacional en los que se concentra Vanhanen. El tratamiento es tosco, como una cuerda anudada que sostuviera un frágil aparato. Ahora bien, al extenderse sobre varias décadas al menos indica dónde y cuándo estuvieron ocurriendo las mayores expansiones de la actividad electoral competitiva.

Cuadro 2.2. Áreas de democratización relativamente rápida, 1850-1979.

| 1859-1899 | |

| Asia-Pacífico: | Ninguno. |

| Europa: | Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido. |

| Américas: | Argentina, Bolivia, Chile, República Dominicana, Ecuador, Uruguay. |

| África: | Ninguno. |

| 1900-1949 | |

| Asia-Pacífico: | Australia, Japón, Nueva Zelanda. |

| Europa: | Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rumania, Rusia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido. |

| Américas: | Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú, Estados Unidos, Uruguay. |

| África: | Egipto. |

| 1949-1979 | |

| Asia-Pacífico: | India, Israel, Líbano, Corea del Sur, Tailandia, Turquía. |

| Europa: | Grecia, Portugal, España. |

| Américas: | Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú, Venezuela. |

| África: | Egipto, Marruecos, Zambia. |

Fuente: Vanhanen, 1997, pp. 251-271.

He dividido los datos de Vanhanen en tres paneles: de 1859 a 1899, de 1900 a 1949 y de 1950 a 1979. Durante el periodo de 1850 a 1899, los Estados Unidos se ausentan de la lista; de acuerdo con este índice, acababan de pasar uno de sus principales periodos de democratización antes de 1850. Canadá, igualmente ausente, continuaría siendo un agregado de colonias británicas hasta 1867, pero el nuevo régimen unificado adquiriría entonces la condición de dominio con instituciones comparativamente democráticas y que cambiarían relativamente poco a lo largo del siglo XIX. Durante el mismo periodo, por el contrario, casi toda África permaneció bajo el gobierno colonial; y la región de Asia-Pacífico fue dividida en colonias y regímenes que mostraban pocos o ningún signo de democratización. Así las cosas, si queremos observar los procesos de democratización durante la última mitad del siglo XIX, deberíamos fijar nuestra mirada en Europa Occidental y América Latina.

Durante el medio siglo que va de 1900 a 1949, la expansión del sufragio —especialmente de sufragio femenino— devuelve a la lista un número de viejas democracias, incluidos los Estados Unidos y Canadá. Pero los incrementos en el índice de Vanhanen también registran la experimentación con la democracia que se aceleraba en Europa —con muchos, muchos reveses— tras la devastación de la Primera Guerra Mundial. Europa y América continuaban dominando el mapa de la democratización. Pero observamos la democracia moviéndose al Este y al Sur dentro de Europa y expandiéndose ampliamente por América Latina. Vemos incluso destellos de democratización en Japón y Egipto.

Las tres décadas después de 1949 muestran en realidad menos casos sustantivos de democratización respecto al medio siglo anterior. Aun así estas décadas prueban un paso significativo en la geografía y carácter de la democratización. Los regímenes militares continúan surgiendo y derrumbándose en América Latina, si bien los países latinoamericanos se desplazan hacia un gobierno relativamente civil y democrático. Dentro de Europa, de manera similar, Grecia, Portugal y España ofrecen las principales áreas de democratización renovada, todas ellas conllevando una subordinación creciente de la autoridad militar a la autoridad civil. Aunque los regímenes latinoamericanos continúen figurando de forma destacada, observamos vientos de democratización en Asia y África. El declive del colonialismo europeo y japonés inauguró nuevas oportunidades para la democracia fuera de sus hogares habituales en las Américas y Europa.

Desde 1850, la democratización fue llegando claramente en olas, con Europa al frente de la primera ola para volver a sumarse más adelante a la ola de 1900 a 1949. Después de eso, América Latina comenzó una tercera ola al tiempo que Asia y África comenzaban a desplazarse hacia la democracia. Dado que las estadísticas de Vanhanen se acaban en 1979, la cronología se detiene poco antes de mostrar lo rápido que se operó la democratización en las áreas poscoloniales después de este momento (Bratton y Van de Walle, 1997; Diamond, 1999; Geddes, 1999; Lafargue, 1996; Markoff, 2005; Przeworski et al., 2000; Whitehead, 2002). El inventario de Freedom House sobre las transiciones desde un gobierno autoritario a partir de 1979 lista estos regímenes como moviéndose en un territorio «libre» (Karatnycky y Ackerman, 2005):

Asia-Pacífico: Corea del Sur, Filipinas, Mongolia, Taiwán, Tailandia.

Europa: Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Rumanía, Serbia-Montenegro.

Américas: Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guyana, México, Panamá, Perú, Uruguay.

África: Benin, Cabo Verde, Ghana, Malí, Senegal, Sudáfrica.

La lista evoca la enorme oleada de democratización en Europa cuando, en 1989 y después, colapsaron en la región los regímenes socialistas de Estado (nos extenderemos sobre estos cambios más adelante). También llama la atención sobre la continuada democratización de América Latina (ahora de manera aparentemente más definitiva que antes). Pero de manera más destacada, identifica Asia y África como zonas en las que comenzó a tener lugar una democratización significativa después de 1979.

La cronología nos dice algo más importante todavía. Sus lecciones son análogas a las que ya hemos trazado respecto a la prolongada oscilación de Francia entre la democracia y la no democracia. Grandes conjuntos de regímenes pasaron de largos periodos de indisponibilidad para el cambio democrático a un volátil movimiento adelante y atrás entre la democratización y la desdemocratización. Tómese, por ejemplo, el periodo europeo entre 1900 y 1949, durante el cual 17 regímenes vivieron al menos un periodo de democratización acelerada. De estos 17, 12 —Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Portugal, Rumanía, Rusia, España (y, si contamos la ocupación nazi, los Países Bajos)— también padecieron una desdemocratización más rápida, si cabe, en una ocasión como mínimo.

Los regímenes europeos se hicieron mucho más tendentes tanto a la democratización como a la desdemocratización de lo que habían sido en el siglo XVIII. Los regímenes de América Latina se hicieron igualmente proclives al movimiento en ambas direcciones una vez que declararon su independencia de España en las primeras décadas del siglo XIX. La historia impulsó un cambio paralelo con la descolonización de Asia y África tras la Segunda Guerra Mundial. Filipinas, Tailandia y Senegal, por ejemplo, parecen todas democracias recientes que bien podrían haber vuelto a la desdemocratización, toda vez que poderosas elites sintieron la amenaza de una democracia mayor. Por supuesto, tendremos que mirar más detenidamente el ritmo, ubicación y forma en que se operaron tales cambios históricos.

La evidencia repite otra conclusión de la experiencia francesa: una vez que el régimen ha entrado en la volátil zona de la democratización y desdemocratización, en líneas generales, los movimientos que se alejan de la democracia ocurren más rápidamente, con menos participación popular y bajo una mayor influencia de la elite que los movimientos hacia la democracia. De hecho, en las recientes transiciones estudiadas por el equipo de Freedom House, movilizaciones populares en general no violentas, aunque masivas, contra los regímenes autoritarios han presionado a dichos regímenes hacia la democracia. Por el contrario, las tentativas de reformar regímenes similares de arriba abajo han tenido mucho menos efecto (Karatnycky y Ackerman, 2005). Piénsese en Birmania, China, Nepal y Tailandia, todos casos en los que el desafío al poder del Estado trajo una represión masiva y la desmovilización (Schock, 2005; capítulos 4 y 5). Las movilizaciones populares fallan a menudo. En nuestra época, sin embargo, la gente corriente se está implicando cada vez más en presionar a favor de la democratización.

Algunos de los casos más dramáticos de movilización popular contra gobernantes autoritarios tuvieron lugar cuando de entre las ruinas de los Estados socialistas yugoslavo y soviético emergieron regímenes democráticos. Considérese Ucrania en 2004. La organización de seguimiento de los derechos Human Rights Watch expone así la situación en diciembre de aquel año:

Durante años, bajo el liderazgo del presidente [Leonid] Kuchma, el gobierno impuso controles más estrictos si cabe sobre la cobertura mediática, intentó manipular los procesos electorales en repetidas ocasiones e ignoró el amplio descontento popular. Al actuar de esta manera, minó las vías para que la gente expresase sus agravios de una manera significativa. Las flagrantes tentativas del gobierno por manipular el voto presidencial a favor del primer ministro, Viktor Yanukovich —a pesar de la clara preferencia popular por el candidato de la oposición, Viktor Yuvshenko—, sirvió para convencer a muchos ucranianos de que las protestas masivas en las calles eran su única esperanza de ser escuchados (Human Rights Watch, 2005, p. 441).

Los agentes de Kuchma envenenaron a Yuvshenko con dioxinas. Activistas de los Estados vecinos, miembros de organizaciones de derechos humanos de todo el mundo occidental y masas de ucranianos convergieron en la capital, Kiev. Los ciudadanos anegaron las calles. Cantaron y corearon en las noches de invierno y bloquearon la entrada a los edificios del gobierno. Representaron la Revolución Naranja. Las protestas ucranianas tenían continuidad con episodios similares en Serbia durante 2000 y Georgia durante 2003. Pertenecían a la ola de protestas populares contra el fraude electoral que se expandió por la antigua Unión Soviética y regiones adyacentes.

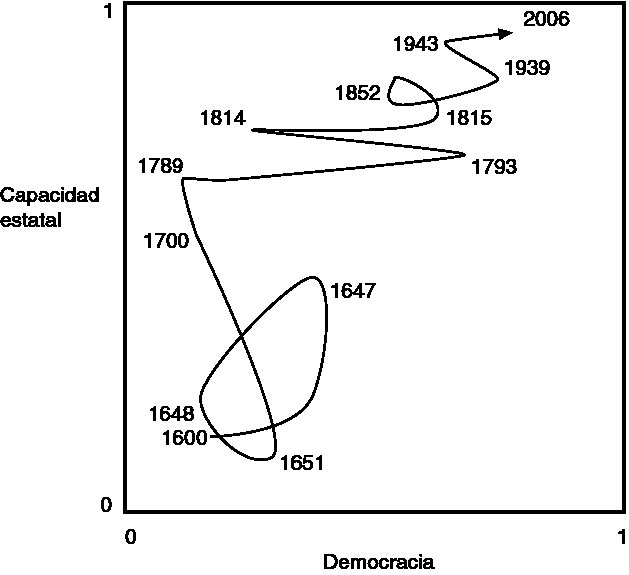

Ninguno de estos regímenes podía ser considerado ni remotamente democrático en 1989. Pero una gran cantidad de cosas ha cambiado desde entonces. El gráfico 2.2 utiliza los índices de los derechos políticos y libertades civiles a fin de cartografiar la distribución de los regímenes postsocialistas en 2006. (Recuérdese que 1 en derechos políticos o libertades civiles es la máxima puntuación posible, 7 la mínima.) Dicho de manera algo tosca, los derechos políticos corresponden a la consulta mutua, amplia, igual y vinculante. Los indicadores de Freedom House nos ofrecen información acerca de la amplitud y dirección de la democratización postsocialista desde 1989.

Gráfico 2.2. Indicadores de Freedom House en materia de derechos políticos y libertades civiles para los regímenes postsocialistas en 2006

Fuente: recopilado a partir de Freedom House, 2006.

Tal como muestra el gráfico, no todos los regímenes postsocialistas ni mucho menos se apartaron significativamente de la política no democrática. En la esquina inferior izquierda del diagrama se encuentran Turkmenistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Kazajstán y Rusia, con Armenia y Kirguistán no muy alejados, figurando en quinto lugar por lo que hace a derechos políticos y en cuarto respecto a las libertades civiles. En la esquina superior derecha —los indicadores más elevados en ambas cuestiones— nos encontramos a la República Checa, Estonia, Hungría, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. En los diecisiete años transcurridos desde 1989 todos ellos tienen regímenes democráticos claramente consolidados.

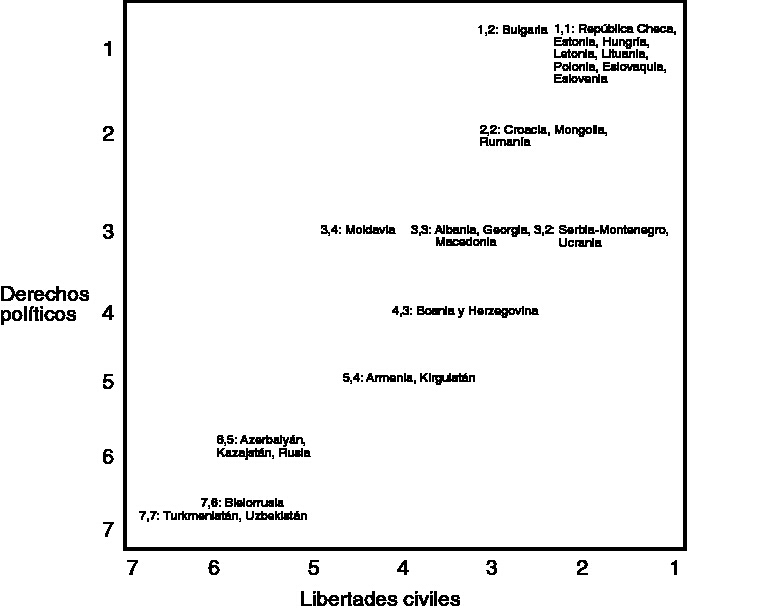

Sin embargo, no todos los regímenes postsocialistas se dirigieron hacia la democracia (Bunce, 2001; Fish, 2001, 2005; Khazanov, 1995; McFaul, 1997; Suny 1993; Tishkov, 1997). De nuevo empleando las medidas de Freedom House, el gráfico 2.3 expone las trayectorias de cuatro países postsocialistas de 1991 a 2006. (Freedom House comenzó tratando inicialmente en 1991 a Bielorrusia, Croacia, Estonia y Rusia separadamente de sus federaciones socialistas precedentes). De acuerdo con estos indicadores, cada uno de los cuatro países pasó por un temprano declive de los derechos políticos y/o las libertades civiles. Pero una vez acabada la guerra civil, nos dicen las puntuaciones, Croa-cia dio importantes pasos hacia la democracia. Estonia restringió los derechos políticos de entrada, pero hizo un giro en forma de U a medida que se incrementaron las libertades civiles y se expandieron los derechos políticos; incluso el tratamiento levemente discriminatorio de su sustantiva minoría rusa no impidió a Estonia un índice de 1,1 —en compañía de las democracias líderes en Europa.

Mientras tanto, Rusia y (especialmente) Bielorrusia se dirigieron abajo hacia derechos políticos cada vez menores y demediadas libertades civiles. En Rusia, las guerras de Yeltsin-Putin en el Cáucaso Norte y el silenciamiento estatal de las voces de la oposición empujaron al asediado país de vuelta a la democratización parcial que Mijail Gorbachov había iniciado en los años ochenta. Yeltsin y Putin concentraron sus esfuerzos en restituir la capacidad estatal interna de Rusia y su posición exterior. En la misma medida en que procedieron de esta manera, sacrificaron las libertades civiles —o, en términos más generales, la democracia—. Putin empleó el control del Estado sobre las preciosas reservas de petróleo y gas para librar a su gobierno del consentimiento popular. Las desigualdades de clase y etnia se hicieron más agudas en la política pública rusa; los ciudadanos rusos desconectaron sus maltratadas redes de confianza de la política pública de forma más definitiva incluso a medida que disminuía visiblemente la protección, la amplitud, la igualdad y el carácter mutuamente vinculante de la consulta (Fish, 2005).

Gráfico 2.3. Indicadores de Freedom House de cuatro regímenes postsocialistas, 1991-2006

Fuente: recopilado a partir de Freedom House, 2002, 2006.

Bielorrusia se deslizó más lejos todavía. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ganó su mandato en una elección popular como guardián anticorrupción. Pero tan pronto como se consolidó en el cargo, Lukashenko instituyó la censura, aplastó a los sindicatos independientes, determinó las elecciones y subyugó a la asamblea legislativa, comprometiendo con ello los pequeños avances democráticos previos del país. Se benefició enormemente de la ayuda rusa, especialmente en forma de precios subvencionados del petróleo y el gas. Como pocos gobernantes autoritarios en el mundo contemporáneo, Lukashenko podía evitar consultar a su pueblo por medio del refuerzo de la capacidad estatal gracias al empleo de los ingresos de los minerales.

Lukashenko no renunció, sin embargo, a la represión interna. De acuerdo con Kathleen Mihalisko:

Antes de cumplirse un año de su presidencia, en abril de 1995, actuaciones desmedidas de la policía bajo las órdenes de Lukashenko golpearon a los diputados del Frente Popular en la escalinata de Consejo Supremo en lo que fue una primera manifestación contra la violencia del régimen. Desde entonces, las tropas especiales del ministro del Interior (OPMON) se convirtieron en el más visible recordatorio de cómo prefiere enfrentarse Lukashenko con sus críticos, siendo utilizadas con creciente brutalidad y frecuencia contra manifestantes pacíficos. En dos años se estima que el número de fuerzas de seguridad ha crecido hasta cerca de 180.000 o, para el caso, el doble del tamaño de las fuerzas armadas (Mihalisko, 1997; véase también Titarenko et al., 2001).

El empleo de fuerzas militares especializadas a fin de establecer el control político se remitía a un viejo repertorio de la Europa del Este. Para las elecciones presidenciales de 2006, Lukashenko se encargó de que no hubiera posibilidad de una «revolución de color» a la manera de Serbia, Georgia o Ucrania. De hecho, el jefe del KGB de Bielorrusia justificaba la represión acusando a la oposición de «planear llevar a cabo un golpe tras las votaciones del domingo con el apoyo de los Estados Unidos y Georgia» (Myers, 2006, p. A3). La represión funcionó: apenas unos pocos miles de manifestantes se dejaron ver la noche de la elección cuando el gobierno anunció que Lukashenko había ganado el 82,6 por 100 del voto (Myers y Chivers, 2006: A11). Aun cuando cifras menguantes de manifestantes continuaron desafiando el frío durante los días siguientes, al sexto día la policía barrió a los pocos centenares que quedaban (Myers y Chivers, 2006). Los regímenes postsocialistas que se desdemocratizaron después de 1991 oscilaron entre la dictadura y la guerra civil.

El gráfico 2.3 refuerza un aspecto que el gráfico 2.2 hace visible. Los regímenes se agolpan a lo largo de la diagonal, por lo general recibiendo puntuaciones ampliamente semejantes en derechos políticos y libertades civiles. Cuando los derechos políticos y las libertades civiles cambian en algún régimen en particular, además, tienden a cambiar conjuntamente en la misma dirección —no exactamente en paralelo, pero en una sintonía imprecisa—. En los términos de este libro, la puesta en marcha de una consulta popular relativamente amplia, igual y mutuamente vinculante promueve el reforzamiento de las protecciones contra la acción arbitraria de los agentes del gobierno. La protección extendida, por su parte, promueve una participación política más amplia, más igual, más vinculante. No de manera perfecta, como nos dicen las erráticas trayectorias de Bielorrusia, Rusia, Estonia y Croacia, pero lo suficiente como para que la democratización llegue como un incremento simultáneo de los derechos políticos y las libertades civiles. Un incremento tal, como hemos visto, a menudo ocurre con una imponente rapidez en las secuelas de un intenso conflicto.

Como es obvio hemos preparado nuestro trabajo explicativo a nuestra medida. Al menos de manera superficial las historias de la democratización y la desdemocratización que hemos investigado se prestan a explicaciones completamente contradictorias. Podríamos, por ejemplo, pensar en la democracia como una idea que alguien (¿los griegos?) inventó, iniciando así un esfuerzo de siglos por implementar la idea. Podríamos hilvanar de manera opuesta argumentando que únicamente las condiciones del capitalismo industrial podían sustentar relaciones políticas amplias, iguales, protectoras y mutuamente vinculantes entre ciudadanos y Estados. También podríamos pensar que los modelos competitivos de gobierno, una vez que se hicieron familiares a las elites nacionales, atrajeron a diferentes tipos de clases gobernantes y que algunas de entre éstas eligieron entre la dictadura y la democracia. Denomínense a estos tres tipos de explicaciónidealista, estructuralista e instrumentalista. No habrá problema alguno en encontrar ejemplos de cada uno en la vasta literatura reciente sobre la democracia[2].

Al tomarse por separado, ninguno de estos tres enfoques consigue facilitarnos una explicación coherente con las historias que hemos revisado. En cada caso, nos encontramos interrogándonos acerca del «¿cómo?» y el «¿por qué?». ¿Cómo se tradujeron las ideas democráticas en las relaciones y prácticas concretas? ¿Cómo generó el capitalismo industrial presiones a favor de la democratización? ¿Cómo dieron forma las elites gobernantes implicadas a las instituciones democráticas? ¿Por qué llevó tanto tiempo? Las cuestiones «cómo» y «por qué» surgen a cada paso de nuestro recorrido histórico.

He aquí mi argumento: a un análisis procesal concienzudo de la democratización y la desdemocratización le llevará mucho tiempo ofrecer respuestas coherentes a tales cuestiones. Las explicaciones idealistas, estructuralistas e instrumentalistas disponibles sobre la democracia no aportan las respuestas adecuadas. Hemos de cavar mucho más profundo dentro de los procesos políticos. Los próximos capítulos incidirán en tres tipos de procesos políticos; aquellos que alteran las relaciones en las interacciones entre Estado y ciudadano y 1) las redes de confianza interpersonal, 2) las desigualdades de categoría, y 3) los centros de poder autónomos. Por medio de ellos se examinarán los efectos de conmociones tales como el conflicto doméstico, la revolución, la conquista y la colonización, al activar y acelerar tales procesos.

Observar más de cerca los efectos de tales conmociones clarificará, además, en qué medida la lucha popular (antes que la sabia deliberación de los líderes políticos) hace avanzar la democratización. Antes de excavar en nuestras respuestas, sin embargo, todavía necesitamos un mapa del terreno a explorar. El próximo capítulo nos conducirá mucho más lejos en los auténticos procesos de democratización y desdemocratización. Este examen en mayor profundidad nos equipará para examinar cómo y por qué ocurren dichos procesos.