En 1996, cinco años después de que Kazajstán se desprendiese de una Unión Soviética que se desmoronaba, el presidente kazajo Nursultan Nazarbayev pidió a sus asesores el borrador de una nueva constitución. El referéndum nacional para su aprobación logró un apoyo aplastante. El primer artículo de la nueva constitución declara que:

La destacada mención a «la concordia pública y la estabilidad política» evoca más la imagen de un soberano vigorosamente alerta que la de un Estado imparcial. Con todo, la constitución llama democracia a Kazajstán de manera explícita.

Observadores externos ponen en tela de juicio la reivindicación de Kazajstán. La organización de seguimiento de la democracia con base en Nueva York, Freedom House, asigna anualmente a cada país reconocido en el mundo valores de 1 (alto) a 7 (bajo) en derechos políticos y libertades civiles (Gastil, 1991). El cuadro 1-1 resume los criterios de Freedom House. Abarcan un amplio rango de derechos ciudadanos y libertades, desde la oposición institucionalizada hasta la libertad personal. En 2005, el informe de Freedom House asignó a Kazajstán un 6 (muy bajo) en derechos políticos y casi un 5 (casi tan bajo) en libertades civiles. Calificó al país como «no libre». Así comenzaba el informe del país:

Cuadro 1.1. Lista de Freedom House sobre derechos políticos y libertades civiles (adaptado a partir de Karatnycky, 2000, pp. 583-585).

Derechos políticos

1. ¿Es elegido el jefe del Estado y/o el jefe de Gobierno u otra jefatura mediante elecciones libres e imparciales?

2. ¿Son elegidos los representantes legislativos mediante elecciones libres e imparciales?

3. ¿Existen leyes electorales imparciales, oportunidades iguales para hacer campaña, votaciones imparciales y recuentos de votos honestos?

4. ¿Son capaces los votantes de dotar a sus representantes libremente elegidos con un poder real?

5. ¿Tiene la gente el derecho a organizarse en diferentes partidos políticos u otras agrupaciones políticamente competitivas de su elección y está abierto el sistema a la aparición y desaparición de tales partidos o agrupaciones competitivas?

6. ¿Existe un voto de oposición significativo, un poder opositor de facto y la posibilidad realista para la oposición de aumentar su apoyo o alcanzar el poder por medio de las elecciones?

7. ¿Es libre la gente de la dominación del ejército, los poderes extranjeros, los partidos totalitarios, las jerarquías religiosas, las oligarquías económicas o cualquier otro grupo poderoso?

8. ¿Disponen razonablemente los grupos culturales, étnicos, religiosos y otras minorías de autodeterminación, autogobierno, autonomía o participación mediante un consenso informal en el proceso de toma de decisiones?

9. (Discrecional) En las monarquías tradicionales que no tienen partidos o proceso electoral, el sistema: ¿provee de consulta al pueblo, anima la discusión de las políticas y facilita el derecho de petición al gobernante?

10. (Discrecional) ¿Está cambiando de manera deliberada el gobierno o el poder ocupante la composición étnica de un país o territorio de tal modo que destruya una cultura o incline el balance político a favor de otro grupo?

Libertades civiles

1. ¿Existe libertad de reunión, manifestación y discusión abierta en público?

2. ¿Existe libertad de organización política o casi-política, incluyendo partidos políticos, organizaciones civiles, grupos ad hoc sobre asuntos concretos y demás?

3. ¿Existen sindicatos y organizaciones campesinas o equivalentes libres y hay una negociación colectiva efectiva? ¿Existen organizaciones profesionales y otras de carácter privado libres?

4. ¿Existe una magistratura independiente?

5. ¿Prevalece el Estado de derecho en los asuntos civiles y penales? ¿Es tratada la población de igual manera bajo la ley? ¿Se encuentra la policía bajo control civil directo?

6. ¿Existe la protección del político, el encarcelamiento injustificado, el exilio o la tortura, ya sea por grupos que apoyan o se enfrentan al sistema? ¿Se está libre de la guerra y las insurgencias?

7. ¿Se está libre de la corrupción y la indiferencia extrema del gobierno?

8. ¿Existe la discusión pública y privada?

9. ¿Existe la autonomía personal? ¿Controla el Estado el viaje, la elección de la residencia o la elección del empleo? ¿Se está libre del adoctrinamiento y la dependencia excesiva del Estado?

10. ¿Están seguros los derechos de propiedad? ¿Disponen los ciudadanos del derecho a establecer negocios privados? ¿Está la actividad empresarial privada excesivamente influenciada por los funcionarios del gobierno, las fuerzas de seguridad o el crimen organizado?

11. ¿Existen libertades personales de carácter social que incluyan la igualdad de género, la elección del cónyuge y el tamaño de la familia?

12. ¿Existe la igualdad de oportunidad, incluyendo estar libre de la explotación o dependencia de terratenientes, patronos, líderes sindicales, burócratas u otro tipo de obstáculos para compartir las ganancias económicas legítimas?

Los partidos políticos leales al presidente Nursultan Nazarbayev continuaron dominando el Parlamento después de las elecciones legislativas de 2004, criticadas por observadores internacionales al no reunir criterios democráticos elementales. Únicamente fue elegido un diputado de la oposición, si bien renunció a ocupar su escaño en protesta por la defectuosa naturaleza del recuento de votos. Mientras tanto, las renuncias de funcionarios de mayor antigüedad en puestos clave arrojaron interrogantes acerca de las luchas de poder internas y el disenso dentro del gobierno de Nazarbayev (Freedom House Kazajstán, 2005).

Aun cuando la implicación de Kazajstán en la economía y la política internacional mantuvo a Nazarbayev al margen del descarado autoritarismo adoptado por sus vecinos de Asia Central (Schatz, 2006), no le libró de la manipulación despiadada del aparato gubernamental en su propio beneficio. En diciembre de 2005, Nazarbayev ganó un tercer mandato presidencial de seis años con un fantástico 91 por 100 de votos. Siempre que veamos candidatos presidenciales que ganan elecciones —y, especialmente, reelecciones— por mayorías superiores al 75 por 100, deberíamos manejar la hipótesis de que el régimen está llevando a cabo elecciones farsa.

Primer secretario del Partido Comunista de Kazajstán bajo el gobierno soviético, Nazarbayev llegó a presidente cuando el país emprendió la vía de la independencia en 1991. A partir de entonces, consolidó su poder autocrático y el control de su familia sobre los crecientes ingresos del país procedentes de sus vastos depósitos de gas y petróleo. En la medida en que su camarilla se fue enriqueciendo, el resto del país se empobreció (Olcott, 2002; capítulo 6). Nazarbayev no toleró una oposición seria por parte de la prensa, las asociaciones civiles o los partidos políticos. De manera regular encarceló rivales potenciales, incluso entre sus colaboradores políticos y económicos, bajo cargos de corrupción, abuso de poder o inmoralidad. Matones que trabajaron supuestamente para el Estado asaltaron o asesinaron con frecuencia a periodistas y políticos disidentes (empezamos a ver por qué logró tan buen resultado el referéndum de Nazarbayev de 1996).

Todas estas condiciones se prolongaron hasta 2006. En febrero de ese año, un escuadrón de ataque bien organizado asesinó al líder de la oposición kazajo Altynbeck Sarsenbaev y a su chófer-guardaespaldas. Pronto se supo que cinco miembros de una unidad de elite del servicio de inteligencia KNB (sucesor del soviético KGB) habían secuestrado a Sarsenbaev, y que un antiguo oficial de esa misma unidad lo había asesinado. Un alto funcionario administrativo del Senado admitió la organización del rapto y asesinato, pero los grupos de oposición lo calificaron como chivo expiatorio de miembros de niveles incluso superiores del gobierno. Oraz Jandosov, colaborador de Sarsenbaev en el frente amplio de oposición Por un Kazajstán Justo (PKJ) declaró «imposible» que el funcionario del Senado actuase por iniciativa propia. Según la revista de noticias Economist:

En su lugar, el PKJ afirma creer que el asesinato fue ordenado por funcionarios de mayor antigüedad y hace un llamamiento al Ministerio del Interior para que amplíe su investigación. Quiere interrogar a otras figuras públicas, incluyendo a la hija mayor del presidente, Dariga Nazarbaeva, una miembro del Parlamento que tiene una disputa legal con el Sr. Sarsenbaev, y a su esposo, Rajat Aliev, que es el primer responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores. El Sr. Aliev ha tildado las alegaciones de «viles mentiras» (Economist, 2006, p. 40).

Muchos kazajos ven al yerno y magnate de los medios, Aliev, como el sucesor nombrado a dedo por Nazarbayev para la presidencia. (En 2006 estaba previsto que Nazarbayev finalizase su último mandato presidencial en 2012, a la edad de 71 años.) Después de que el PKJ organizase una gran manifestación ilegal en la capital kazaja el 26 de febrero a fin de protestar contra la pasividad gubernamental ante el caso, un tribunal sentenció a 11 líderes del PKJ a penas de prisión. A pesar de su altisonante autodescripción, Kazajstán no satisface la condición de democracia en ninguno de los sentidos habituales del término.

Para un contraste revelador con Kazajstán, mírese a Jamaica. El legislativo de Jamaica adoptó una constitución aprobada por el gobierno del Reino Unido poco antes de que el país se independizase en 1962. A diferencia del altisonante comienzo de la constitución de Kazajstán, el documento jamaicano comienza con numerosas definiciones legales, junto a detalles sobre la transición de colonia a Estado independiente. La constitución no comienza a hablar de democracia hasta el Capítulo III —Derechos y Libertades Fundamentales—. En ese punto, estipula:

En la medida en que toda persona en Jamaica dispone de las libertades y derechos fundamentales del individuo, es decir, tiene el derecho, cualquiera que sea su raza, lugar de origen, opiniones políticas, color, credo o sexo, está sujeta al respeto de los derechos y libertades de los demás y al interés público, a todos y cada uno de los que siguen, a saber: a) vida, libertad, seguridad de la persona, disfrute de la propiedad y protección de la ley; b) libertad de conciencia, de expresión y de reunión y asociación pacífica; c) respeto por su familia y vida privada (Constitución de Jamaica, 2006).

Las secciones posteriores describen características comunes a muchos de los regímenes democráticos del mundo: parlamento poderoso, rama ejecutiva responsable ante el parlamento, elecciones competitivas y magistratura formalmente independiente. Incluso como colonia británica, Jamaica destacó como un ejemplo de democracia a pequeña escala (Sheller, 2000). Jamaica todavía se aparta del grueso de las democracias parlamentarias (aunque se parece a muchas otras colonias británicas) al conferir formalmente el poder ejecutivo en última instancia a un gobernador general nombrado por, y representando a, la Corona británica. Sobre el papel, cuando menos, Jamaica parece más o menos democrática.

Freedom House levanta de nuevo algunas dudas. Ciertamente, el informe de 2005 sobre el país (basado en la actuación del año anterior) observaba que «los ciudadanos de Jamaica están capacitados para cambiar su gobierno democráticamente» (Freedom House Jamaica, 2005). Asignó a Jamaica un 2 (notablemente alto) por los derechos políticos y un 3 (bastante alto) por las libertades civiles, a la par que denominó al país «libre». Pero a estas clasificaciones añadíó una flecha hacia abajo, iniciando su descripción del registro del año anterior en los términos siguientes:

En 2004, Jamaica continúa sufriendo el crimen desenfrenado, altos niveles de desempleo y una falta de inversiones en desarrollo social. El fracaso del gobierno en extender plenamente el Estado de derecho sobre sus fuerzas de policía se puso de manifiesto mediante una serie de cinco años de fracasos en la persecución eficaz de algunos funcionarios con cargos por asesinatos extrajudiciales, y ello a pesar de que dichas fuerzas tienen uno de los índices per cápita de asesinatos policiales más elevados del mundo. Entre tanto, una controvertida lucha de sucesión arruina al principal partido opositor del país (Freedom House Jamaica, 2005).

El informe procede a describir el fraude electoral, una amplia violencia contra las mujeres, la persecución policial de los homosexuales, bandas con conexiones políticas y una criminalidad alimentada por la importancia de Jamaica como un punto de tránsito en la ruta de la cocaína hacia los Estados Unidos (véase también Amnesty International, 2001; Human Rights Watch, 2004). Los negocios en Jamaica padecen una amplia serie de chantajes y crímenes contra la propiedad. En 2002, Naciones Unidas realizó una inspección a cuatrocientas empresas jamaicanas y descubrió que dos tercios de las mismas decían ser víctimas de como mínimo un crimen contra la propiedad durante 2001. Las empresas más pequeñas sufrieron más que las grandes la extorsión, el fraude, la estafa, el robo y el incendio provocado (Banco Mundial, 2004, pp. 89-90). Si Jamaica se califica de democracia, ciertamente cuenta como una problemática.

¿Cómo deberíamos decidir si Kazajstán, Jamaica o cualquier otro país pueden calificarse de democracia? La pregunta suena inocente, pero tiene serias consecuencias. En ella se dirime la condición política de los regímenes a lo largo del planeta, la calidad de las vidas de la gente dentro de dichos regímenes y la explicación de la democratización.

El libro que está comenzando a leer dedica mucha más atención al tercer problema que a los dos primeros. Aun cuando presta de paso alguna atención a las relaciones internacionales y trata los efectos sustantivos de la democracia, se concentra en la descripción y la explicación: ¿Cómo y por qué se forman las democracias? ¿Por qué a veces desaparecen? De manera más general: ¿Qué hace que países enteros se democraticen o desdemocraticen? Al considerar la totalidad del mundo y gran parte de la historia de la humanidad bajo su alcance, este libro presenta un análisis sistemático de los procesos que generan regímenes democráticos. Aspira a explicar el cambio y la variación en el alcance y carácter de la democracia a lo largo de amplios conjuntos de la experiencia humana. Pregunta cómo afecta el alcance y carácter de la democracia a la calidad de la vida pública. Toma la democracia en serio.

Para tomar la democracia en serio debemos saber sobre qué estamos hablando. Desarrollar una definición precisa de democracia es particularmente importante cuando estamos intentando —tal como hacemos aquí— describir y explicar el cambio y variación en el alcance y el carácter de la democracia.

Quienes observan la democracia y la democratización eligen por lo general, implícita y explícitamente, entre cuatro tipos de definiciones: constitucional, sustantiva, procedimental y procesal (Andrews y Chapman, 1995; Collier y Levitsky, 1997; Held, 1996; Inkeles, 1991; O’Donnell, 1999; Ortega Ortiz, 2001; Schmitter y Kart, 1991). Un enfoque constitucional se concentra en las leyes que aprueba un régimen en todo lo relativo a la actividad política. De esta suerte podemos mirar a lo largo de la historia y reconocer las diferencias entre oligarquías, monarquías, repúblicas y una serie de otros tipos contrastando sus acuerdos legales. Entre las democracias, además, podemos distinguir entre monarquías constitucionales, sistemas presidenciales y acuerdos centrados en el parlamento, por no mencionar variaciones tales como las estructuras federales contrapuestas a las unitarias. Para las comparaciones históricas de largo alcance, los criterios constitucionales tienen algunas ventajas, especialmente la visibilidad de las formas constitucionales. No obstante, tal como demuestran los casos de Kazajstán y Jamaica, las profundas discrepancias entre las prácticas diarias y los principios anunciados hacen que las constituciones induzcan a error.

Los enfoques sustantivos se fijan en las condiciones de vida y política que promueve un determinado régimen: ¿Promueve tal régimen el bienestar humano, la libertad individual, la seguridad, la equidad, la igualdad social, la deliberación pública y la resolución pacífica de los conflictos? Si es así podríamos inclinarnos por llamarlo democracia independientemente de lo que diga su constitución. No obstante, de una estrategia de definición tal se siguen dos problemas de manera inmediata. Primero, ¿cómo tratamos la prioridad entre principios tan estimables? Si un régimen determinado es desesperadamente pobre, aunque sus ciudadanos disfrutan de una igualdad estricta, ¿deberíamos pensar de él que es más democrático que un régimen ferozmente desigual aunque notablemente próspero?

Segundo, al fijarnos en los posibles resultados de la política, cercenamos todo esfuerzo por aprender si algunos acuerdos políticos —incluida la democracia— promueven resultados sustantivos más deseables que otros. ¿Qué sucedería si deseásemos saber bajo qué condiciones y de qué manera el régimen promueve el bienestar humano, la libertad individual, la seguridad, la equidad, la igualdad social, la deliberación pública y la resolución pacífica de los conflictos? Más adelante discutiremos en profundidad cómo el que un régimen sea democrático afecta a la calidad de la vida pública y privada.

Los defensores de las definiciones procedimentales identifican una limitada serie de prácticas gubernamentales para determinar si un régimen se puede calificar como democrático. La mayoría de los observadores procedimentales centra su atención en las elecciones, preguntando si elecciones genuinamente competitivas que impliquen grandes cantidades de ciudadanos producen de manera regular cambios en las políticas y el personal de gobierno. Si las elecciones siguen siendo una farsa no competitiva y una ocasión para aplastar a los opositores al gobierno, como en Kazajstán, los analistas procedimentales los rechazan como criterio de democracia. Pero, si en rigor provocan cambios gubernamentales significativos, señalan la presencia procedimental de la democracia. (De entrada uno podría añadir o sustituir otros procedimientos consultivos tales como referéndums, revocaciones, peticiones e incluso encuestas de opinión, pero en la práctica los analistas procedimentales se fijan de manera abrumadora en las elecciones.)

Las evaluaciones de Freedom House incorporan algunas valoraciones sustantivas acerca de la medida en que un determinado país puede disfrutar de derechos políticos y libertades civiles. Pero cuando se trata de valorar si un país es una «democracia electoral», Freedom House recurre a elementos procedimentales:

De acuerdo con estos criterios, en 2004, Kazajstán no encajaba procedimentalmente con una democracia electoral, pero Jamaica, a pesar de sus asaltos a las libertades democráticas, daba la talla. Aquí, pues, nos topamos con el problema de las definiciones procedimentales de democracia, democratización y desdemocratización: a pesar de su pertinencia clarificadora, trabajan con una concepción extremadamente débil de los procesos políticos implicados.

Los enfoques de corte procesal sobre la democracia difieren significativamente de las aproximaciones constitucionales, sustantivas y procedimentales. Identifican una serie mínima de procesos que deben estar continuamente en marcha para que una situación pueda ser calificada como democracia. En un enunciado clásico, Robert Dahl estipulaba cinco criterios de corte procesal de la democracia. Hablando primeramente acerca de cómo podrían trabajar en una asociación voluntaria, propone:

Participación efectiva: antes de que una política sea adoptada mediante la asociación, todos los miembros deben tener oportunidades iguales y efectivas para poder hacer conocer a los demás miembros sus visiones acerca de cómo debería ser una política.

Igualdad de voto: cuando se acerca el momento en que se debe adoptar finalmente una decisión sobre una política, cada miembro debe tener una oportunidad igual y efectiva para votar y todos los votos deben ser computados por igual.

Comprensión clara: dentro de límites de tiempo razonables, cada miembro debe tener oportunidades efectivas e iguales para aprender acerca de las políticas alternativas relevantes y sus probables consecuencias.

Control de la agenda: los miembros deben tener la oportunidad exclusiva de decidir cómo, y si lo deciden, qué cuestiones deben ser incluidas en la agenda. De esta suerte, el proceso democrático requerido por los tres criterios precedentes nunca se cierra. Las políticas de asociación siempre están abiertas al cambio a través de sus miembros, si así lo deciden.

Inclusión de los adultos: todos o prácticamente todos los residentes permanentes adultos deberían disponer de los plenos derechos de ciudadanía que están implicados por los cuatro primeros criterios. Con anterioridad al siglo XX este criterio era inaceptable para la práctica totalidad de los defensores de la democracia (Dahl, 1998, pp. 37-38).

El último valor —la inclusión de los adultos— excluye irónicamente algunos casos que los filósofos políticos han adoptado de manera reiterada como grandes modelos históricos de democracia: las formas de gobierno griega y romana, las tripulaciones vikingas, las asambleas de pueblos y algunas ciudades-Estado. Todos ellos construían sus deliberaciones políticas mediante la exclusión masiva, en particular de las mujeres, esclavos y pobres. La inclusión de todos (o casi todos) los adultos básicamente restringe la democracia a los últimos siglos.

Adviértase como los criterios de Dahl difieren de los requisitos constitucionales, sustantivos y procedimentales. Aun cuando aquellos de nosotros que hemos asistido a interminables reuniones de asociaciones voluntarias podemos imaginar los reglamentos de una asociación tal, el propio Dahl no especifica tales formas o previsiones. Evita cuidadosamente construir prerrequisitos sociales o consecuencias en la definición; incluso la «comprensión clara» se refiere a la experiencia dentro de la organización antes que a prerrequisitos o consecuencias. Por último, los criterios de Dahl incluyen el procedimiento de la votación igual con cómputos iguales, pero la lista como un todo describe cómo opera la asociación, no qué técnicas adopta para realizar sus metas. Describe una serie entrelazada de procesos políticos.

Cuando Dahl se mueve de las asociaciones locales a los regímenes nacionales, se mantiene en sus indagaciones orientadas a lo procesal, si bien pasa a hablar de instituciones. Las instituciones, para Dahl, consisten en prácticas que duran. El tipo de democracia que Dahl denomina «democracia poliárquica» pone en marcha seis instituciones distintivas: cargos electos; elecciones libres, imparciales y regulares; libertad de expresión; fuentes de información alternativa; autonomía asociativa, y ciudadanía inclusiva (Dahl, 1998, p. 95; Dahl, 2005, pp. 188-189). Una vez más, el procedimiento de voto aparece en la lista. Pero tomados en su conjunto los criterios de Dahl para la «democracia poliárquica» describen un proceso operativo, una serie de interacciones regularizadas entre ciudadanos y cargos. Esto va bastante más allá de los requerimientos procedimentales al uso.

Hay un inconveniente todavía. Básicamente Dahl nos provee con una lista estática del tipo sí-no: si un régimen opera con las seis instituciones, cuenta como democracia. Si le falta alguna o varias de ellas no están operativas, no cuenta como democracia. Para un recuento anual de aquellos regímenes que están dentro o fuera, un enfoque así puede hacer las veces incluso si los críticos traen a colación cuestiones acerca de si las elecciones en lugares tales como Jamaica son imparciales y libres. Supongamos, no obstante, que queremos emplear los criterios procesales de manera más ambiciosa. No queremos computar simplemente la familia democrática en un único instante en el tiempo. Por el contrario, queremos hacer dos cosas más exigentes: primero, comparar los regímenes en relación a cómo son de democráticos; segundo, seguir cada régimen en particular a lo largo del tiempo, observando cuándo y cómo devienen más o menos democráticos.

Al igual que los índices de derechos políticos y libertades civiles relativos, podemos preguntar de manera razonable si algunos regímenes apuntan registros más altos o bajos que otros, aun cuando sólo fuere para observar si tales registros correlacionan con otros factores tales como la riqueza nacional, el tamaño de la población, lo reciente de su independencia o la localización geográfica. Si queremos profundizar en las causas y efectos de la democratización y la desdemocratización, no tenemos otra opción que reconocerlas como procesos continuos antes que como simples pasos a través de un umbral hacia una dirección u otra. Dicho brevemente, a fin de comparar y explicar debemos pasar de una lista del tipo sí o no a una lista de variables cruciales.

La mayor parte de las instituciones democráticas características de Dahl —cargos electos; elecciones libres, imparciales y regulares; libertad de expresión; fuentes de información alternativa; autonomía asociativa, y ciudadanía inclusiva— difícilmente se prestan a la comparación y la explicación. Podríamos, por supuesto, preguntar como cuánto de libres, imparciales y regulares son las elecciones y así sucesivamente hasta acabar la lista. Pero cuanto más lo hagamos así, más tendremos que reconocer dos inconvenientes en los criterios de Dahl cuando llegue el momento de poner manos a la obra:

Además, la autonomía de poderosas asociaciones elitistas, racistas, sexistas o dedicadas al odio socavan de forma regular el carácter inclusivo de la ciudadanía. ¿Debería una democracia permitir a grupos de presión bien financiados hacer aprobar legislación penal contra los inmigrantes por medio del legislativo? A fin de entrar plenamente en la comparación y la explicación, tenemos que mejorar los criterios de Dahl mientras nos mantenemos fieles al espíritu de su orientación procesal.

¿Cómo podemos avanzar? Antes de identificar los criterios procesales para la democracia, la democratización y la desdemocratización, permítasenos clarificar qué es lo que tenemos que explicar. Para acometer dicha tarea es bueno simplificar de forma radical. Más adelante podremos volver a complicar aquello que ignore nuestra primera aproximación del problema. Partamos de tres ideas sencillas.

Primera, comenzamos con un Estado, una organización que controla los principales medios coercitivos dentro de un determinado territorio, ejerce la prioridad de alguna manera sobre las restantes organizaciones que operan dentro del mismo territorio y recibe el reconocimiento de dicha prioridad de otras organizaciones, incluyendo Estados fuera del territorio. Ya podemos comenzar a ver las complicaciones: ¿qué sucede con los sistemas federales, las guerras civiles, los enclaves dominados por señores de la guerra y las facciones rivales dentro de un Estado? Sea como fuere, por el momento podemos exponer el problema de la democracia de manera más clara al asumir un único Estado unitario imparcial.

Segunda, agrupamos a todos aquellos que viven bajo la jurisdicción de un Estado tal dentro de una categoría omnicomprensiva: ciudadanos. De nuevo acuden a la mente las complicaciones de manera inmediata: ¿qué ocurre con los turistas, las corporaciones transnacionales, los miembros de la economía sumergida y los expatriados? Pronto destacaré que la mayoría de los regímenes históricos han carecido de una ciudadanía plena; algo que desempeña un papel crucial en la democracia. Pero, para empezar, denominar ciudadano de un Estado a todo aquel que vive bajo la jurisdicción concreta de dicho Estado clarificará aquello que tenemos que explicar. La democracia se demostrará entonces como una clase de relaciones entre Estados y ciudadanos, y democratización y desdemocratización consistirán en cambios en tales modalidades de relaciones.

Los principios de Dahl comportaban precisamente un paso así; incluso la autonomía asociativa, por ejemplo, depende del patrocinio estatal del derecho de las asociaciones a existir más que la mera presencia de muchas, muchas asociaciones. Por el momento permítasenos denominar régimen a una serie de relaciones entre Estados y ciudadanos, en el buen entendido de que más adelante complicaremos esta idea incluyendo igualmente en los regímenes las relaciones entre los principales actores políticos (partidos, corporaciones, sindicatos, grupos étnicos organizados, redes clientelares, señores de la guerra y otros).

Mientras tanto, nótese que el segundo paso rompe incisivamente con una noción común (y a primera vista atrayente). Rechaza la difundida idea de que si únicamente los titulares del poder existentes se ponen de acuerdo en cómo quieren que opere un régimen, pueden decidirse por la democracia como una alternativa más atractiva —o menos desagradable— a los acuerdos políticos existentes. Desde esta perspectiva, los trabajadores, campesinos, minorías y otros ciudadanos podrían causar suficientes problemas como para lograr algunas concesiones en la representación e inclusión menos costosas para las elites que continuar con la represión, pero la ciudadanía en general únicamente desempeña un papel marginal en el moldeado de la política democrática. Una visión así subyace bajo la política de exportación de la democracia de los Estados Unidos o la Unión Europea al proponer tratos atractivos a los líderes nacionales —o, para el caso, por medio de la coerción a líderes para que adopten instituciones democráticas—. En sentido contrario, las explicaciones de este libro acerca de la democratización (al igual que sobre la desdemocratización) se centran en las luchas entre ciudadano y Estado. Incluso conquistando militarmente el poder, a la manera de los Aliados en Japón y Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, se ha de negociar ampliamente para crear un nuevo régimen democrático allí donde han gobernado anteriores regímenes autoritarios.

Tercera, permítasenos acotar nuestro nivel de análisis a la política pública, sin por ello incluir todas las transacciones, ya fueren personales o impersonales, entre los Estados y los ciudadanos, sino únicamente aquellas que implican visiblemente el poder del Estado y sus rendimientos. La política pública incluye las elecciones, el alta en el censo electoral, la actividad legislativa, las patentes, la recaudación de impuestos, el servicio militar obligatorio, solicitud colectiva de pensiones y muchas otras transacciones en las que los Estados son parte. También incluye el conflicto colectivo bajo la forma de coups d’état[1], revoluciones, movimientos sociales y guerras civiles. Excluye, sin embargo, las interacciones más personales entre los ciudadanos, entre los funcionarios del Estado o incluso entre éstos y los primeros.

Parte de la política pública consiste en consultar a los ciudadanos acerca de sus opiniones, necesidades y demandas. La consulta incluye cualquier medio público por medio del cual el ciudadano puede hacer escuchar su voz sobre sus preferencias colectivas relativas al personal del Estado y las políticas. En regímenes relativamente democráticos, las elecciones competitivas ciertamente otorgan voz al ciudadano, pero otro tanto hace el ejercicio de presión política, las peticiones, los referéndums, los movimientos sociales y las encuestas de opinión. En esta ocasión las complicaciones dejadas de lado son obvias: sobornos, dependencias clientelares, favores a los seguidores y electores, nepotismo entre funcionarios y fenómenos semejantes diluyen la frontera entre la política pública y la privada. Lo que es más: pronto descubriremos que no podemos dar sentido a la política pública centrándonos únicamente en las interacciones ciudadano-Estado, sino que debemos examinar igualmente coaliciones, rivalidades y confrontaciones entre los principales actores políticos externos al Estado. Más adelante insistiré en que el predominio de las formas no estatales de poder afecta fuertemente a las posibilidades de democratización. Nuevamente podremos prestar atención a las complicaciones una vez que tengamos el problema bajo control. Por el momento, examinaremos las interacciones políticas públicas entre Estados y ciudadanos como signos de democracia, democratización y desdemocratización.

¿Qué buscamos en dichas interacciones? Una nueva simplificación puede ayudarnos. Al considerar el grado de democracia, podemos evaluar en qué medida el Estado se comporta de conformidad con las demandas expresadas por sus ciudadanos. Al medir democratización y desdemocratización podemos evaluar en qué medida dicha conformidad disminuye o va en aumento. Al proceder de esta manera, dejamos de lado las alternativas venerables de teoría de la democracia. No preguntamos si el Estado está aumentando el bienestar de sus ciudadanos, si se comporta de acuerdo con sus propias leyes o incluso si la gente corriente controla los resortes del poder político. (Más adelante, por supuesto, podremos preguntar si la democratización así entendida fortalece el bienestar popular, comprende el imperio de la ley o depende del empoderamiento directo de los ciudadanos.)

Tener en cuenta la conformidad del comportamiento de un Estado respecto a las demandas expresas de sus ciudadanos comporta cuatro consideraciones más: qué profundidad real llegan a alcanzar las demandas explícitas de los ciudadanos; en qué medida diferentes grupos de ciudadanos llegan a ver traducidas sus demandas en las prácticas del Estado; en qué medida la expresión de demandas recibe por sí misma la protección política del Estado; y hasta qué punto la traducción de demandas en prácticas compromete a ambas partes, ciudadanos y Estado. Llámese a estos elementos amplitud, igualdad, protección y consulta mutua vinculante.

Bajo esta perspectiva simplificada, un régimen es democrático en la medida en que las relaciones políticas entre el Estado y sus ciudadanos se demuestran con consultas mutuamente vinculantes, amplias, iguales y protegidas. La democratización significa el movimiento neto hacia una consulta más mutuamente vinculante, más protegida, más igual y más amplia. La desdemocratización, obviamente, significa entonces el movimiento neto hacia una consulta menos mutuamente vinculante, menos protegida, menos igual y menos amplia. En Alemania, podemos afirmar razonablemente que la formación de la República de Weimar sobre las ruinas del Imperio alemán tras la Primera Guerra Mundial introdujo una cierta medida de democratización, mientras que la toma del poder por Hitler en 1933 abocó el país de manera brutal hacia la desdemocratización. De manera razonable puede considerarse la acumulación de un poder estatal militarizado en Japón durante los años treinta como una época de desdemocratización, así como tratar el periodo de la conquista aliada, ocupación y reconstrucción como inicio de la democratización.

Los términos amplio, igual, protegido y mutuamente vinculante identifican cuatro dimensiones parcialmente independientes de las variaciones entre regímenes. He aquí las descripciones inacabadas de las cuatro dimensiones:

1. Amplitud: desde un único pequeño segmento de la población disfrutando de amplios derechos, permaneciendo el resto ampliamente excluido de la política pública, hasta una inclusión política muy amplia de la gente bajo la jurisdicción del Estado (en un extremo cada familia tiene una relación con el Estado que le es propia, pero únicamente unas pocas familias tienen plenos derechos de ciudadanía; en el otro, todos los ciudadanos adultos pertenecen a una misma categoría homogénea de ciudadanía).

2. Igualdad: desde una gran desigualdad dentro de y entre las categorías de ciudadanos hasta una amplia igualdad en ambos sentidos (en un extremo, las categorías étnicas encajan en un orden jerárquico bien definido de muy desiguales derechos y deberes; en el otro, la etnicidad no tiene conexión significativa en relación a los derechos y deberes políticos e iguales derechos prevalecen entre los ciudadanos naturalizados y los autóctonos).

Conjuntamente, los niveles de amplitud e igualdad comprenden aspectos cruciales de la ciudadanía: en lugar de un mosaico de relaciones variables con el Estado que dependen de las adscripciones particulares al grupo, todos los ciudadanos encajan dentro de un número limitado de categorías —en el caso extremo tan sólo una— cuyos miembros mantienen derechos y deberes similares en su interacción con el Estado. Por sí mismas, amplitud e igualdad no son constitutivas de la democracia. Los regímenes autoritarios a menudo han impuesto formas no democráticas de ciudadanía de arriba abajo. Pero en compañía de la protección y la consulta mutuamente vinculante, amplitud e igualdad constituyen los componentes esenciales de la democracia.

3. Protección: desde escasa a mucha protección frente a la arbitrariedad del Estado (en un extremo, los agentes del Estado emplean su poder para castigar enemigos personales y recompensar a sus amigos; en el otro, todos los ciudadanos disfrutan públicamente del debido proceso).

4. Consulta mutuamente vinculante: desde no vinculante y/o extremadamente asimétrica hasta mutuamente vinculante (en un extremo, quienes procuran el beneficio del Estado deben sobornar, timar, amenazar o emplear la influencia de terceras partes para obtener cualquier cosa; en el otro, los agentes estatales disponen de obligaciones claras, ejecutables, a fin de repartir beneficios de acuerdo con la categoría del destinatario).

El movimiento neto de un régimen hacia los extremos más altos de las cuatro dimensiones se considera democratización. El movimiento neto de un régimen hacia los extremos más bajos de las cuatro dimensiones se considera desdemocratización. Cuando Freedom House pone flechas hacia abajo a los indicadores sobre derechos políticos y libertades civiles de Jamaica en 2004, estaba advirtiendo que Jamaica corría el riesgo de desdemocratizarse. En los términos de nuestras cuatro dimensiones, llamarían especialmente la atención los incrementos de desigualdad y las disminuciones de protección en Jamaica.

En próximas discusiones nos centraremos algunas veces en la amplitud, igualdad, protección o consulta mutuamente vinculante de forma separada. Los análisis de la ciudadanía, por ejemplo, se centrarán naturalmente en la amplitud e igualdad. La mayor parte del tiempo, sin embargo, sintetizaremos la localización media en las cuatro dimensiones como una única variable: grado de democracia. De manera semejante, trataremos la democratización como un movimiento promedio hacia arriba en las cuatro dimensiones y la desdemocratización como un movimiento promedio hacia abajo en las cuatro dimensiones. Esta estrategia simplifica enormemente el análisis. Se aprovecha del hecho de que las localizaciones en una dimensión se correlacionan de manera aproximada con las localizaciones en las otras dimensiones; los regímenes que ofrecen una amplia protección, por lo general, también establecen amplias categorías de ciudadanía, más que tratar a cada persona o grupo de personas de manera distinta.

Hasta este punto he omitido de manera deliberada una característica importante de los regímenes: la capacidad del Estado para hacer observar el cumplimiento de sus decisiones políticas. Ninguna democracia puede operar si el Estado carece de la capacidad de supervisar la toma de decisiones democráticas y poner en práctica sus resultados. Esto es de lo más evidente para la protección. Un Estado muy débil podría proclamar el principio de proteger a los ciudadanos del hostigamiento de agentes estatales, pero poco podría hacer con el hostigamiento cuando éste ocurra. Estados con una muy alta capacidad corren el riesgo opuesto: que la toma de decisiones realizada por agentes del Estado adquiera peso suficiente para ahogar la mutua consulta vinculante entre el gobierno y los ciudadanos.

De forma indirecta, la capacidad del Estado ya ha entrado por completo en nuestra discusión. Algunas de las libertades civiles y derechos políticos de Freedom House, por ejemplo, podrían no significar nada sin un respaldo sustantivo del Estado. Nótese lo siguiente:

DP#3 ¿Existen leyes electorales imparciales, oportunidades iguales para hacer campaña, votaciones imparciales y recuentos de votos honestos?

DP#4 ¿Son capaces los votantes de dotar a sus representantes libremente elegidos con un poder real?

LC#5 ¿Prevalece el Estado de derecho en los asuntos civiles y penales? ¿Es tratada la población de igual manera bajo la ley? ¿Se encuentra la policía bajo control civil directo?

LC#10 ¿Están seguros los derechos de propiedad? ¿Disponen los ciudadanos del derecho a establecer negocios privados? ¿Está la actividad empresarial privada excesivamente influenciada por los funcionarios del gobierno, las fuerzas de seguridad o el crimen organizado? (Karatnycky, 2000, pp. 583-585).

Observamos a los evaluadores de Freedom House intentando encontrar un punto intermedio entre una capacidad estatal demasiado pequeña o demasiado grande, a partir de la asunción implícita de que cualquiera de ambas puede dañar los derechos políticos y las libertades civiles. Esta asunción permite generalizar que tanto una capacidad estatal demasiado elevada como una capacidad estatal demasiado baja dificultan la democracia.

Capacidad del Estado significa la medida en que las intervenciones de los agentes estatales sobre los recursos, actividades y conexiones interpersonales no estatales alteran las distribuciones existentes de dichos recursos, actividades y conexiones interpersonales, así como las relaciones entre tales distribuciones. (La redistribución de la riqueza dirigida por el Estado, por ejemplo, comporta de manera prácticamente inevitable no ya sólo una distribución de recursos entre la población, sino también un cambio en la conexión entre las distribuciones geográficas de la riqueza y la población.) En un régimen de alta capacidad, de acuerdo con este criterio, siempre que los agentes del Estado actúen, sus acciones afectan de manera significativa a los recursos, actividades y conexiones interpersonales de los ciudadanos. En un régimen de baja capacidad los agentes del Estado tienen unos efectos mucho menores con independencia de lo mucho que intenten modificar las cosas.

Hasta aquí hemos visto por encima la variabilidad de la capacidad estatal en Kazajstán y Jamaica. En Kazajstán, como en cualquier otra parte de la Unión Soviética que se desintegraba, la capacidad estatal disminuyó drásticamente durante el caos que reinó entre 1986 y 1991. Pero poco después de la independencia de Kazajstán (1991), Nazarbayev inició campañas orientadas a expandir el poder estatal y su poder personal dentro del Estado. Las empresas no estatales, la prensa independiente y las asociaciones privadas pronto sintieron el peso de un Estado crecientemente exigente e intervencionista. Jamaica se desplazó en la dirección opuesta. Los observadores de los Derechos Humanos lamentaron abiertamente que el Estado jamaicano hubiera perdido el control sobre su propia policía; por no hablar de las bandas armadas y traficantes de drogas.

Ningún caso marca el extremo. En su capacidad máxima, el Kazajstán de Nazarbayev no posee el poder de alterar recursos, actividades y conexiones interpersonales ejercido por el Estado chino actual. En el extremo de la capacidad baja, la Somalia destrozada hace que el Estado jamaicano parezca un gigante.

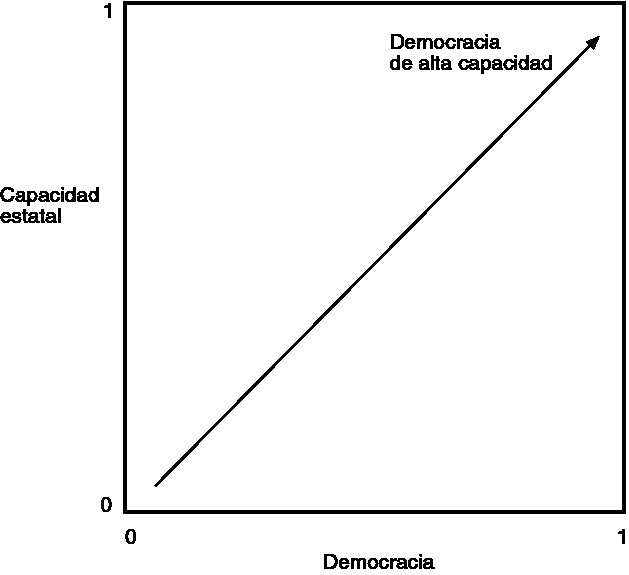

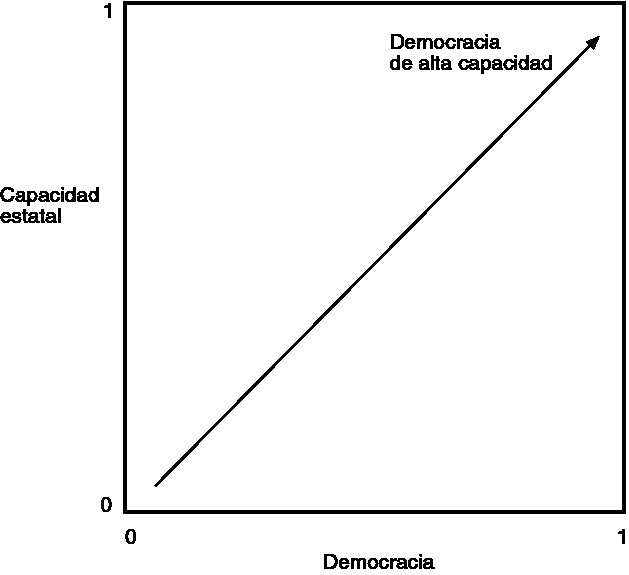

Comenzamos a ver el valor de distinguir la capacidad de la democracia antes de relacionarlas analíticamente. Claramente, la capacidad puede oscilar desde extremadamente elevada a extremadamente baja con independencia de cuán de democrático sea un régimen, y la democracia puede aparecer en regímenes que varían de manera notable en relación a la capacidad del Estado. El gráfico 1.1 esquematiza el campo de variación. Identifica de manera distinta algunas zonas diferentes de la vida política marcadas por las combinaciones variables de capacidad y democracia.

En el eje vertical, la capacidad estatal varía de 0 (mínimo) a 1 (máximo). Aun cuando podríamos pensar la capacidad en términos absolutos, para fines comparativos ayuda más escalarla en contraposición a las historias de todos los Estados que realmente han existido dentro de una era determinada. Para el periodo que se extiende desde 1900, por ejemplo, la dimensión podría ir desde Somalia o Congo-Kinsasa en 2006 (mínimo) hasta la colosal Alemania nazi en la antesala de la Segunda Guerra Mundial (máximo). En el eje horizontal, encontramos la conocida variación desde el mínimo de democracia en 0 (para el cual el gobierno autoritario de la Rusia de Stalin podría ser un candidato) hasta el máximo de democracia en 1 (para el cual la Noruega actual ciertamente podría estar bien posicionada).

Gráfico 1.1. Variación en los regímenes.

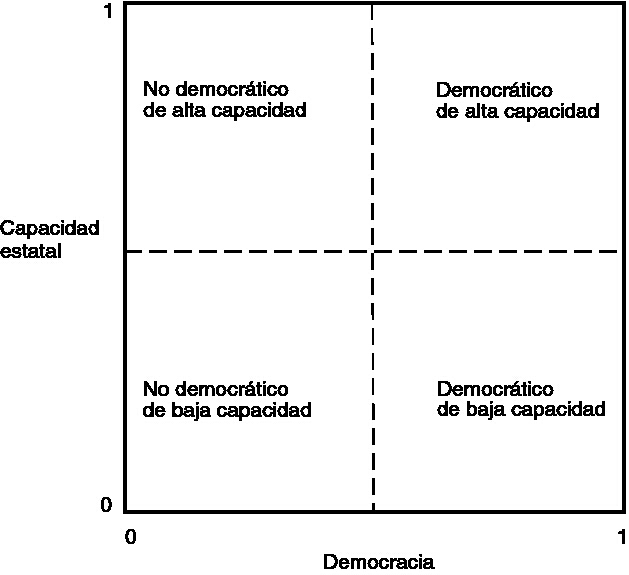

Para algunos propósitos, otra simplificación radical facilitará nuestra tentativa de explicar y describir la variación en los regímenes. El gráfico 1.2 identifica los cuatro tipos de regímenes básicos que comporta nuestro mapa más general de los regímenes. Ello reduce el espacio a cuatro tipos de régimen: no democrático de baja capacidad, no democrático de alta capacidad, democrático de alta capacidad y democrático de baja capacidad. Ejemplos de cada uno de estos tipos del diagrama incluyen:

No democrático de alta capacidad: Kazajstán, Irán.

No democrático de baja capacidad: Somalia, Congo-Kinsasa.

Democrático de alta capacidad: Noruega, Japón.

Democrático de baja capacidad: Jamaica, Bélgica.

Gráfico 1.2. Tipos de régimen básicos.

A lo largo de la historia humana, los regímenes se han distribuido de manera dispar entre los tipos. El grueso de los regímenes históricos ha encajado en el sector no democrático de baja capacidad. Algunos de los más grandes y poderosos, sin embargo, se han ubicado en el sector no democrático de alta capacidad. Los regímenes democráticos de alta capacidad han sido raros y por lo general recientes. Los regímenes democráticos de baja capacidad se han quedado en pocos y distanciados entre sí.

A través del largo recorrido de la historia humana, pues, la amplia mayoría de los regímenes han sido no democráticos; los regímenes democráticos son creaciones infrecuentes, contingentes, recientes. Ciertamente, las democracias parciales se formaron de manera intermitente a escala local; por ejemplo, en los pueblos gobernados por consejos que incorporaban a la mayoría de los cabezas de familia. A escala de una ciudad-Estado, del dominio de un señor de la guerra o una federación regional, las formas de gobierno han discurrido desde la hegemonía dinástica hasta la oligarquía, con una ciudadanía desigual, limitada o ninguna en absoluto; escasa o ninguna consulta vinculante, y una protección incierta ante la acción gubernamental arbitraria.

Antes del siglo XIX, además, los grandes Estados e imperios se administraban generalmente por medio del gobierno indirecto: sistemas en los que el poder central recibía el tributo, cooperación y garantías de conformidad de las poblaciones súbditas de unos titulares del poder regional que gozaban de una gran autonomía sobre sus propios dominios. Incluso en la Francia supuestamente absolutista, por ejemplo, los grandes nobles comenzaron únicamente a perder su poder regional durante el final del siglo XVII, momento en que Luis XIV emprendió un esfuerzo sostenido (y finalmente exitoso) para remplazarlos por administradores regionales reemplazables de designación gubernamental. Con anterioridad a este momento, los grandes señores imperaron en sus dominios como príncipes y a menudo se alzaron en armas contra la propia Corona francesa.

Vistos desde la base, tales sistemas a menudo impusieron la tiranía a la gente corriente. Vistos desde lo alto, no obstante, carecían de capacidad; los intermediarios sumistraban soldados, bienes y dinero a los gobernantes, pero sus privilegios autónomos también demarcaban estrictos límites a la capacidad de los gobernantes para transformar o gobernar el mundo dentro de sus supuestas jurisdicciones.

Sólo con el siglo XIX llegaría una amplia adopción del gobierno directo, a saber: la creación continuada de estructuras ampliando la comunicación y el control gubernamentales desde las instituciones del centro hasta las localidades individuales o incluso las familias y vuelta atrás. La creación del gobierno directo por lo general incluía medidas tales como criterios impositivos uniformes, servicios postales de largo alcance, administraciones públicas profesionales y servicio militar nacional obligatorio. Incluso entonces, el gobierno directo varió desde las jerarquías unitarias de la monarquía centralizada hasta la segmentación del federalismo. A gran escala, el gobierno directo hizo que la ciudadanía fuese sustantiva y con ello hizo posible la democracia. Posible, pero no probable, y menos aún inevitable: los instrumentos del gobierno directo han sostenido muchas oligarquías, algunas autocracias, un buen número de Estados controlados por ejércitos y partidos, y unas pocas tiranías fascistas. Incluso en la era del gobierno directo, la mayoría de los regímenes siguieron estando lejos de ser democráticos.

La localización en uno u otro de los cuatro cuadrantes marca una poderosa diferencia respecto al carácter de la política pública de un régimen (Tilly, 2006). Para su posterior elaboración en este libro, he aquí algunas descripciones preliminares de las modalidades de política que prevalecen en cada cuadrante:

-No democrático de alta capacidad: escasa voz pública excepto aquella permitida por el Estado; amplia implicación de las fuerzas de seguridad del Estado en toda política pública; cambio de régimen, bien por medio una lucha entre la elite, bien mediante una rebelión desde abajo.

-No democrático de baja capacidad: movilización religiosa, de los señores de la guerra y en bloques étnicos; lucha violenta frecuente incluyendo guerras civiles; múltiples actores políticos, incluyendo criminales que despliegan fuerza letal.

-Democrático de alta capacidad: movimientos sociales frecuentes; actividad de grupos de interés y movilizaciones de partidos políticos; consultas formales (incluyendo elecciones competitivas) como momentos fuertes de la actividad política; amplio seguimiento estatal de la política pública combinado con niveles de violencia política relativamente bajos.

-Democrático de baja capacidad: al igual que en los regímenes democráticos de alta capacidad, movimientos sociales frecuentes, actividad de grupos de interés y movilizaciones de partidos políticos; más consultas formales (incluyendo elecciones competitivas) como momentos fuertes de la actividad política; pero, un seguimiento estatal menos efectivo y una implicación mayor de los actores semilegales e ilegales en la política pública, así como niveles de violencia letal en la política pública sustancialmente más elevados.

Éstas son, por supuesto, descripciones «en la media». Dentro del cuadrante no democrático de alta capacidad, por ejemplo, encontramos algunos regímenes cuyos Estados realizan un seguimiento y una intervención que se extiende a la totalidad del territorio y población; Irán encajaría en esta descripción. Pero también observamos otros en los cuales el Estado dispone prácticamente del mismo control que Irán sobre su territorio central, pero tiene puentes o enclaves que escapan ampliamente a su control; Marruecos, con un gobierno autoritario en su territorio principal, pero con una prolongada guerra civil con las fuerzas de orientación independentista del Polisario en el antiguo Sahara español, pertenece a este subgrupo de regímenes.

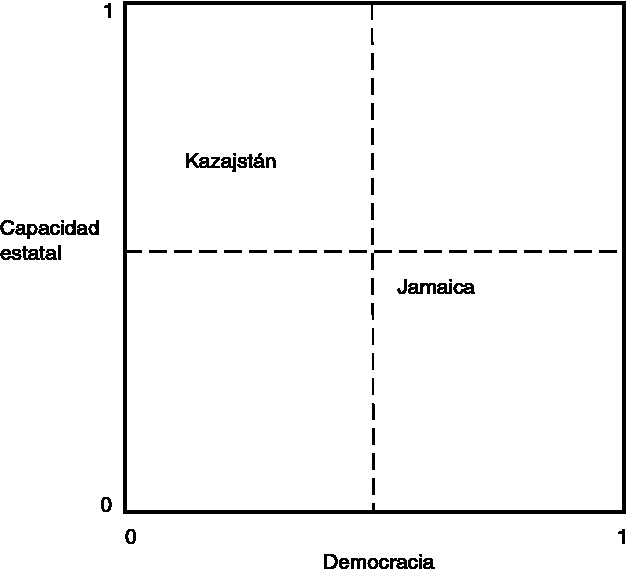

¿Dónde, entonces, encajan nuestros casos de prueba Kazajstán y Jamaica dentro de un espacio de régimen? Durante sus escasos años de salida de la Unión Soviética, Kazajstán cayó un poco en capacidad y se desplazó un poco hacia la democracia. En el momento en que Nazarbayev consolidó el poder de su familia en los noventa, no obstante, Kazajstán operó como un régimen poco democrático de alta capacidad. Jamaica ha fluctuado más desde su independencia en 1962, pero el Estado nunca alcanzó una capacidad sustantiva y el régimen en su conjunto nunca dejó de estar en los rangos de la democracia. Si consideramos el pasado reciente, podemos colocar a Jamaica alto en el cuadrante opuesto de Kazajstán: de baja a mediana capacidad estatal combinada con una democracia precaria. El gráfico 1.3 sitúa a Kazajstán y Jamaica en el diagrama de los cuatro tipos de régimen básicos:

GRAFICO 3

La ubicación de ambos regímenes en un único punto en el tiempo sólo inicia nuestra tarea. Con todo, por sí mismos Kazajstán y Jamaica en sus pasados recientes nos permiten identificar el tipo de cuestiones que emergen en lo que sigue de este libro:

Imagínese responder a cuestiones de este tipo, no tan sólo acerca de Kazajstán y Jamaica, sino sobre cualquier régimen que tuviese interés para usted en cualquier tiempo y lugar. El meollo de la cuestión es construir un relato general del cambio de y variación en los regímenes de cara a describir las vías que conducen hacia y fuera de la democracia.

Cuando digo un «relato general» permítaseme dejar claro a qué me refiero y a qué no. Me refiero a identificar una serie de explicaciones para la democratización y la desdemocratización que se apliquen por igual a Kazajstán, Jamaica y una amplia variedad de otros regímenes pasados y presentes. No me refiero, en cualquier caso, a proponer una ley general, una trayectoria única o un único conjunto de condiciones necesarias y suficientes para la democratización y sus inversiones de tendencia.

Como alternativa, argumentaría que la democratización y la desdemocratización dependen en alguna medida de algunos mecanismos causales recurrentes que componen un pequeño número de procesos necesarios. Por mecanismos entiendo acontecimientos que producen los mismos efectos inmediatos sobre una amplia gama de circunstancias. Cuando pasemos a casos concretos de democratización, por ejemplo, a menudo nos encontraremos con los mecanismos de la formación de coaliciones, a saber: la creación de una nueva forma de coordinación entre actores políticos autónomos con anterioridad. Una nueva coalición no produce democratización por sí misma, sino que a menudo contribuye a moverse hacia la democracia mediante la conexión de actores políticos que tienen interés en resultados democráticos y que hasta ese momento no habían estado coordinando sus esfuerzos.

Por procesos me refiero a combinaciones y secuencias de mecanismos que producen algún resultado específico. La democratización y la desdemocratización son en sí mismas procesos muy largos, pero dentro de los cuales a menudo discerniremos procesos más pequeños tales como pequeños saltos hacia arriba en los que asciende el nivel de coordinación entre distintos espacios o actores (Tarrow y McAdam, 2005).

Además de los procesos generales de democratización y desdemocratización, este libro mira atentamente a los procesos por medio de los cuales la capacidad estatal aumenta o disminuye, generalizando el proceso por el cual Kazajstán se recompuso de su debilitamiento al desmoronarse la Unión Soviética y el proceso opuesto por medio del cual el Estado jamaicano pierde control tras la independencia sobre muchas actividades de su dominio. Demuestra cómo democratización y desdemocratización interactúan con la cambiante capacidad del Estado. Una vez situados algunos preliminares más, el libro organiza sus explicaciones de democratización y desdemocratización acerca de tres grupos de cambios:

Los procesos fundamentales que promueven la democratización en todas las épocas y lugares, sostiene el argumento, consisten en incrementar la integración de las redes de confianza dentro de la política pública, incrementando la separación de la política pública de la desigualdad de rango y disminuyendo la autonomía de los principales centros de poder de la política pública.

Pero las explicaciones detalladas vienen más adelante. Este capítulo se ha ceñido básicamente a la descripción con apenas algunos apuntes explicativos. Los capítulos posteriores introducen elementos explicativos paso a paso: las relaciones entre la democracia y la confianza, entre la democracia y la desigualdad, y entre la democracia y las agrupaciones autónomas de poder. Eventualmente veremos como mucha mayor contingencia, negociación, pugna y ajuste avanzan hacia la política democrática de lo que sugieren imprescindibles democráticos como la simple identificación de la amplitud, igualdad, protección y mutua consulta vinculante. Asimismo, veremos también que la democratización y la desdemocratización tienen lugar de manera continuada, sin garantía alguna de un punto final en cualquiera de las dos direcciones.

Antes de nada necesitamos clarificar qué tenemos que explicar. Acabaremos de forma paulatina en las explicaciones detalladas; primero observando el largo trayecto de la democracia con la esperanza de identificar las condiciones que por lo general han acompañado su expansión o contracción; después, interrogando de manera sistemática qué produce tales condiciones, luego abordando la discusión de los procesos recurrentes que dirigen la democratización y la desdemocratización y, finalmente, especificando las causas, efectos y consecuencias de estos procesos recurrentes con mayor detalle. El capítulo 2 bosqueja el lugar de la democracia y la democratización en una larga historia de regímenes mayoritariamente no democráticos. El capítulo 3 procede entonces a examinar más específicamente los procesos de democratización y desdemocratización. Los capítulos 4, 5 y 6 se ocupan separadamente de la confianza, la desigualdad y las principales configuraciones de poder como fenómenos cuyos cambios e intersecciones con la política pública configuran la posibilidad de la democratización y la desdemocratización.

El capítulo 7 aplica las lecciones de los capítulos 4-6 a las trayectorias alternativas (por ejemplo, hacia fuera de los regímenes no democráticos de alta capacidad y de baja capacidad) que conducen hacia la democracia o su opuesto. El capítulo 8 traza las conclusiones del libro como un todo, incluyendo especulaciones relativas al futuro de la democracia. Puesto que las democracias operativas muestran algunos de los logros más sofisticados de la humanidad y dado que la democracia sigue estando amenazada por doquier en el mundo contemporáneo, estamos embarcados en una búsqueda de la mayor urgencia.