A las siete y cinco, Syd recorrió el sendero para unirse a los demás en la caminata matutina. Cheryl podía leer en su rostro como un libro abierto. Tendría que ser cuidadoso. Bob no tomaría la decisión final hasta esa tarde. Si no fuera por esa maldita obra, ya tendría el papel en el bolsillo.

«¿Lo oís bien todos? Me voy».

«Y me destruiste, maldita», pensó. Logró dibujar en su rostro el esbozo de una sonrisa. Allí estaban todos preparados para la caminata, cada cabello en su lugar, la piel sin arrugas y las manos arregladas. Era obvio que ninguno de ellos se comía las uñas aguardando una llamada, ni había tenido que abrirse camino en un negocio tan duro, ni temido que alguien, con un solo movimiento de cabeza, lo arruinara para siempre.

Sería un espléndido día de playa. El sol comenzaba a calentar y el aire salado del Pacífico se mezclaba con la fragancia de los árboles en flor que rodeaban el edificio principal. Syd recordó la casa en Brooklyn donde había nacido. Tal vez tendrían que haberse quedado allí. Quizá él también debió quedarse allí.

Min y el barón se asomaron a la galería. Syd se dio cuenta de inmediato de lo ojerosa que estaba Min. La expresión de su rostro era la misma que adoptan las personas al presenciar un accidente y no pueden creer lo que ven. ¿Cuánto habría adivinado? No miró a Helmut y se volvió para ver que Ted y Cheryl llegaban juntos. Syd podía leer la mente de Ted. Siempre se había sentido culpable por haber dejado a Cheryl por Leila, pero era obvio que no quería volver a salir con ella. Obvio para todos, excepto para Cheryl.

¿Qué diablos había querido decir ella con ese tonto comentario sobre la «prueba» de que Ted era inocente? ¿Qué estaría planeando ahora?

—Buenos días, señor Melnick. —Se volvió y vio a una Alvirah radiante—. ¿No quiere que caminemos juntos? —le preguntó—. Sé lo desilusionado que debe sentirse de que a Margo Dresher le den el papel de Amanda. Le digo que cometen un grave error.

Syd no se dio cuenta de lo fuerte que la asía del brazo hasta que la vio hacer una mueca.

—Lo siento, señora Meehan, pero no sabe de qué está hablando.

Demasiado tarde, Alvirah se dio cuenta de que sólo los que estaban en el negocio tenían esa información. El periodista del Globe que era su contacto para el artículo le había dicho que estudiara la reacción de Cheryl Manning cuando recibiera la noticia. Había cometido un error.

—¿O me equivoco? —preguntó—. Tal vez es porque mi esposo leyó que la cosa estaba entre Cheryl y Margo Dresher.

Syd adoptó un tono de voz confidencial.

—Señora Meehan, ¿quiere hacerme un favor? No hable con nadie sobre eso. No es verdad y no se hace una idea de cómo puede afectar a la señorita Manning.

Cheryl tenía una mano apoyada sobre el brazo de Ted. Le había dicho algo que lo hizo reír. Era una excelente actriz, aunque no lo suficiente como para mantenerse en calma si perdía el papel de Amanda. Y se volvería contra él como un gato callejero. Luego, mientras Syd observaba, Ted levantó la mano a modo de saludo y echó a correr hacia la puerta principal.

—Buenos días a todos —saludó Min en un fallido intento por demostrar su vigor habitual—. En marcha, y recuerden, por favor, paso vivo y respiración profunda.

Alvirah retrocedió cuando Cheryl se unió a ellos. Formaron una línea por el sendero que conducía al bosque. Syd descubrió a Craig que caminaba junto al abogado, Henry Bartlett, unos metros más adelante. El jugador de tenis iba de la mano con su novia. El conductor del programa de juegos estaba con su pareja de la semana, una modelo de veinte años. Los demás invitados, en grupos de dos y tres, le eran desconocidos.

«Cuando Leila eligió este lugar como su preferido, lo situó en el mapa», pensó Syd. Nunca se sabía cuándo se la podía encontrar aquí. Min necesita otra superestrella. Había notado cómo todas las miradas persiguieron a Ted cuando éste echó a correr. Ted era una superestrella.

Era obvio que Cheryl estaba de muy buen humor. El cabello oscuro le enmarcaba el rostro; las cejas negras como el carbón y arqueadas sobre los ojos color ámbar; la boca malhumorada tenía ahora una sonrisa seductora. Comenzó a susurrar una canción romántica. Tenía los pechos erguidos y se le marcaban debajo de su chándal. Nadie más se pondría uno que pareciera una segunda piel.

—Tenemos que hablar —se apresuró a decirle Syd.

—Adelante.

—Aquí no.

—Entonces, luego. No estés tan amargado, Syd. Respira profundamente. Libérate de las malas ideas.

—No te molestes en ser amable conmigo. Cuando regresemos, iré a verte a tu bungalow.

—¿De qué se trata? —Era evidente que Cheryl no quería que le cambiara el humor.

Syd echó una mirada por encima del hombro. Alvirah estaba justo detrás de ellos. Syd casi podía sentir su aliento en el cuello.

Le pellizcó levemente el brazo a Cheryl para advertírselo.

Cuando llegaron al camino, Min siguió a la cabeza del grupo en dirección al ciprés, y Helmut retrocedió para conversar un poco con el grupo.

—Buenos días… Hermoso día… Traten de acelerar el paso… Lo están haciendo muy bien…

Su alegría artificial irritaba a Syd. Leila tenía razón. El barón era un soldadito de juguete. Le daban cuerda y avanzaba hacia delante.

Helmut se detuvo delante de Cheryl.

—Espero que hayáis disfrutado de la cena de anoche. —Su sonrisa era amplia y mecánica. Syd ni siquiera recordaba qué había comido.

—Estuvo bien.

—Me alegro. —Helmut retrocedió para unirse a Alvirah y preguntarle cómo se sentía.

—Perfectamente bien —dijo con tono estridente—. Podría decir que estoy tan contenta como una mariposa flotando en una nube. —Su risa resonante hizo que Syd tuviera un escalofrío.

¿Hasta Alvirah Meehan se habría dado cuenta?

*****

Henry Bartlett no estaba muy feliz con su situación en particular. Cuando le pidieron que tomara el caso de Ted Winters, arregló de inmediato su agenda. Pocos abogados criminalistas estarían demasiado ocupados como para no representar a un prominente multimillonario. Pero existía un problema entre él y Ted Winters. La definición sería la palabra «química» y la de ellos no combinaba.

Mientras continuaba con esa forzada marcha detrás de Min y del barón, Henry tuvo que admitir que ese lugar era lujoso, que los alrededores eran hermosos y que bajo diferentes circunstancias podría apreciar los encantos de la península de Monterrey y el «Cypress Point». Pero ahora estaba en la cuenta regresiva. El juicio del Estado de Nueva York contra Andrew Edward Winters III comenzaría en una semana exactamente. La publicidad era algo deseable cuando se ganaba un caso, pero a menos que Ted Winters comenzara a cooperar, eso no sucedería.

Min estaba acelerando el paso. Henry hizo lo mismo. No había pasado por alto las miradas de aprecio de la rubia ceniza de unos cincuenta años que estaba con la condesa. Bajo otras circunstancias, se le habría acercado. Pero no en ese momento.

Craig lo seguía con paso firme y ritmo estable. Henry aún no había podido descubrir qué era lo que impulsaba a Craig Babcock. Por un lado, había hablado del almacén de su padre en el Este, y por otro, era el hombre de confianza de Ted Winters. Era una lástima que fuera demasiado tarde como para declarar que Ted estaba hablando por teléfono con él cuando la testigo afirmó haberlo visto. Ese pensamiento le recordó a Henry algo que quería preguntarle a Craig.

—¿Qué pasó con el detective que se ocupaba de Sally Ross?

—Puse a tres detectives para que se ocuparan de ella: dos para que buscaran antecedentes y uno para que la siguiera.

—Tendrían que haberlo hecho hace meses.

—Estoy de acuerdo, pero el primer abogado de Ted no lo creía necesario.

Estaban llegando al camino que conducía al Ciprés Solitario.

—¿Cómo quedó en recibir los informes?

—El que dirige todo quedó en llamarme todas las mañanas, a las nueve y media, hora de Nueva York, seis y media de aquí. Acabo de hablar con él. Todavía no tiene nada importante. Todo lo que ya sabemos. Ella se divorció un par de veces; se pelea con los vecinos, y siempre está acusando a los demás de que la observan. Y se pasa llamando a la Policía todo el tiempo para informar sobre individuos sospechosos.

—Podría deshacerla y pisotearla en el estrado —dijo Bartlett—. Si no fuera por el testimonio de Elizabeth Lange, el fiscal estaría volando con una sola ala. A propósito, quiero saber cómo está de la vista, si usa anteojos qué graduación, cuándo fue que los cambió por última vez, etcétera… Todo acerca de su vista.

—Bien. Llamaré para decírselo.

Durante unos minutos, siguieron caminando en silencio. Era una mañana cálida; el sol absorbía el rocío de las hojas y arbustos; el camino estaba tranquilo y sólo pasaba algún automóvil ocasional; el estrecho puente que conducía al Ciprés Solitario estaba vacío.

Bartlett se volvió para mirar atrás.

—Hubiera querido ver a Ted de la mano de Cheryl.

—Siempre corre de mañana. Tal vez estuvieron de la mano toda la noche.

—Eso espero. Tu amigo Syd no parece muy contento.

—Corre el rumor de que Syd está quebrado. Estaba bien cuando tenía a Leila de cliente. Había firmado un contrato para una película con ella y parte del trato era que usarían a un par de sus otros clientes en alguna otra. Así consiguió que Cheryl siguiera trabajando. Ahora está sin Leila y sin todo el dinero que perdió con la obra; tiene problemas. Le encantaría poner el brazo alrededor de Ted ahora. Pero no se lo permitiré.

—Él y Cheryl son los dos testigos más importantes que tenemos —lo interrumpió Henry—. Tal vez sería mejor que fueras más generoso. De hecho, se lo sugeriré a Ted luego.

Habían pasado por el «Pebble Beach Club» y ahora regresaban a «Cypress Point».

—Nos pondremos a trabajar después del desayuno —le informó Bartlett—. Tengo que decidir la estrategia a seguir en este caso y si debo poner a Ted en el estrado. Opino que no será un buen testigo para sí mismo; pero no importa lo que el juez le instruya al jurado; hay una gran diferencia psicológica cuando un acusado no se somete al interrogatorio.

*****

Syd caminó con Cheryl hasta su bungalow.

—Seamos breves —le dijo ella cuando cerró la puerta tras ellos—. Quiero darme una ducha y además invité a Ted a desayunar. —Se quitó la camiseta de entrenamiento, los pantalones y se puso una bata—. ¿De qué se trata?

—Siempre practicando, ¿eh, querida? —le dijo Syd—. Ahórralo para los dopados, muñeca. Preferiría luchar con un tigre. —Se quedó estudiándola un momento. Se había oscurecido el cabello para la audición de Amanda, y el efecto era sorprendente. El color más suave le había borrado esa mirada desvergonzada y vulgar que nunca había podido dominar y acentuado esos ojos maravillosos. Aun en esa bata de toalla tenía clase. Pero Syd sabía que, por dentro, seguía siendo la putita barata con la que había tratado durante casi dos décadas.

Ella le sonrió complaciente.

—Oh, Syd, no peleemos. ¿Qué quieres?

—Seré breve. ¿Por qué sugeriste que Leila pudo haberse suicidado? ¿Por qué habría creído que Ted salía con otra mujer?

—Tengo pruebas.

—¿Qué tipo de pruebas?

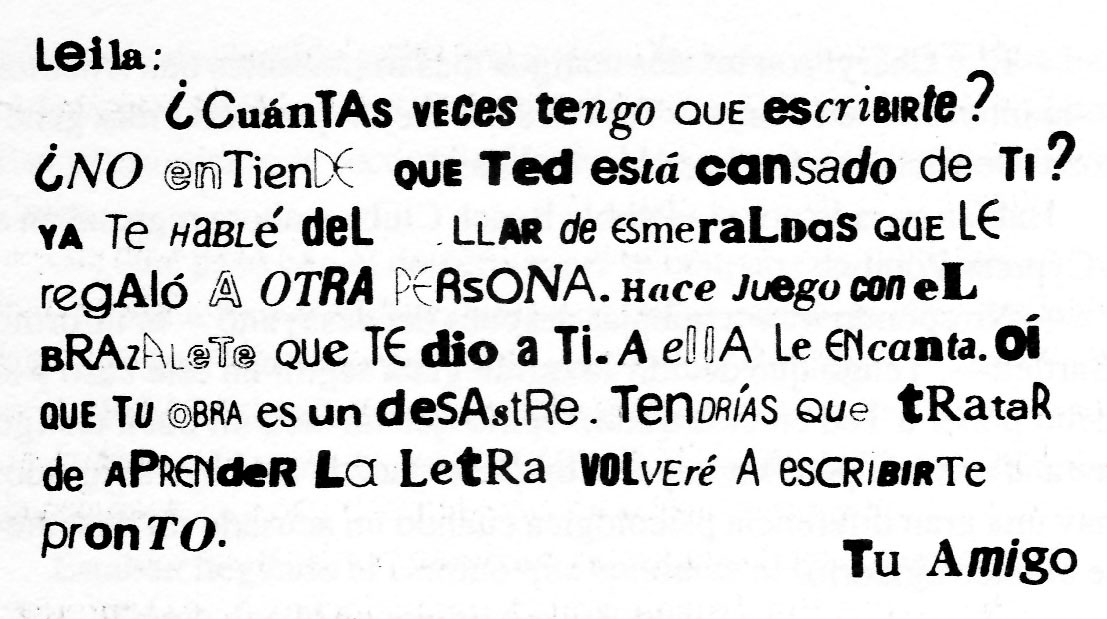

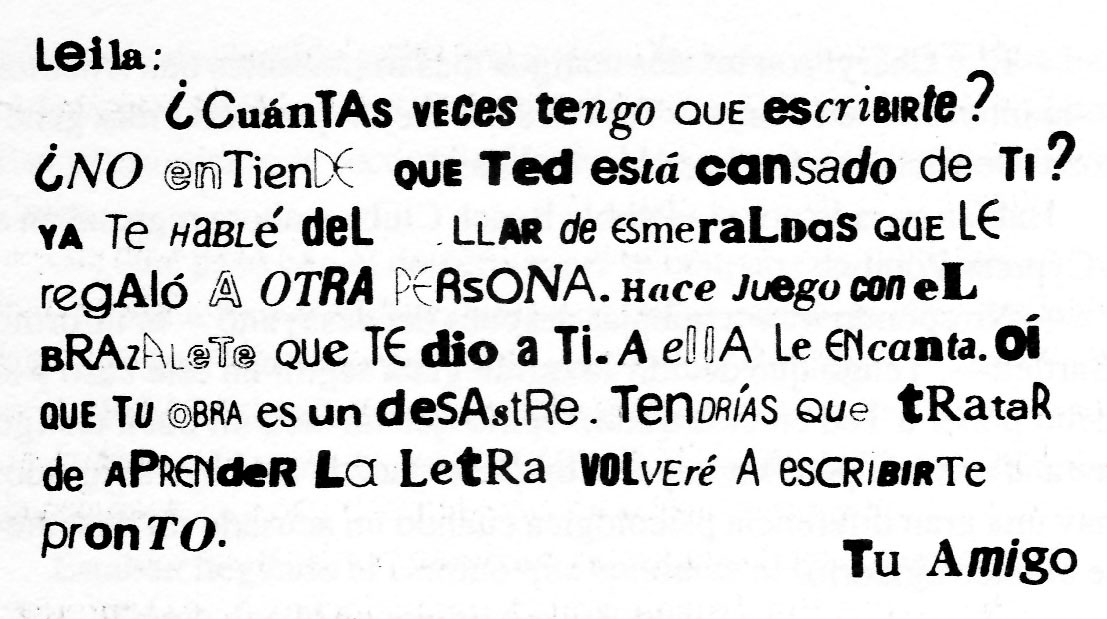

—Una carta. —De inmediato, se lo explicó todo—. Ayer subí a ver a Min. Tuvieron el atrevimiento de dejarme la cuenta cuando saben muy bien que soy una atracción para este lugar. Ellos estaban dentro y entonces descubrí que sobre el escritorio de Sammy estaban las cartas de los admiradores de Leila. Me puse a mirarlas y descubrí ésta. Y la cogí.

—¡La cogiste!

—Por supuesto. Te la mostraré. —Corrió al dormitorio, se la trajo, se recostó sobre el hombro de Syd y empezó a leérsela:

—¿No te das cuenta? Ted pudo haber tenido una relación con otra persona. ¿Y eso no lo habría alegrado de poder romper con Leila? Y si quiere decir que salía conmigo, está bien. Lo apoyaré.

—Eres una estúpida.

Cheryl se enderezó y caminó hasta el sofá. Se sentó, se inclinó hacia delante y le habló como si se estuviera dirigiendo a un niño muy despierto.

—Pareces no darte cuenta de que esta carta es mi oportunidad para hacer que Ted entienda que estoy de su lado.

Syd se acercó a Cheryl, le sacó la carta y la hizo pedazos.

—Hace una hora, Bob Koening me llamó para asegurarse de que no podía surgir nada desfavorable con respecto a ti. ¿Sabes por qué? Porque desde ahora estás en camino de conseguir el papel de Amanda. Margo Dresher ha tenido demasiada publicidad desfavorable. ¿Qué tipo de publicidad crees que recibirías si los admiradores de Leila se enteraran de que la llevaste al suicidio con esta clase de cartas?

—Yo no escribí esa carta.

—¡Por supuesto que sí! ¿Cuántas personas sabían lo del brazalete? Observé tu mirada cuando Ted se lo dio a Leila. Estabas dispuesta a destrozarla. Esos ensayos eran cerrados. ¿Cuántas personas sabían que Leila tenía problemas con el libreto? Tú lo sabías. ¿Por qué? Porque yo mismo te lo dije. Tú escribiste esa carta y otras como ésa. ¿Cuánto tiempo te llevó recortar las palabras y pegarlas? Me sorprende que hayas tenido tanta paciencia. ¿Cuántas otras cartas hay que puedan aparecer?

Cheryl parecía preocupada.

—Syd, te juro que yo no escribí esta carta ni ninguna otra. Ahora cuéntame lo de Bob Koening.

Hablando en forma pausada, repitió la conversación con Bob. Cuando terminó, Cheryl le extendió la mano.

—¿Tienes una cerilla? Ya sabes que dejé de fumar.

Syd observó cómo la carta hechas trizas, con sus desparejas palabras pegadas, desaparecía en el cenicero.

Cheryl se le acercó y lo abrazó.

—Sabía que me conseguirías ese papel, Syd. Tienes razón en que tengo que deshacerme de la carta. Sin embargo, pienso que debo prestar testimonio en el juicio. La publicidad será formidable. ¿Pero no crees que mi actitud debería ser de sorpresa al saber que mi querida amiga estaba tan deprimida y perturbada? Entonces tendría que explicar cómo incluso nosotros, los que estamos arriba, tenemos terribles periodos de ansiedad.

Abrió los ojos y dos lágrimas corrieron por las mejillas.

—Pienso que Bob Koening quedará satisfecho con ese enfoque, ¿no lo crees así?