A las seis y media sonó el teléfono en el bungalow de Elizabeth. Era Min.

—Quiero que esta noche cenes conmigo, y con Helmut. Ted, su abogado, Craig, Cheryl y Syd se irán a comer fuera. —Por un momento pareció la Min de siempre imperiosa, sin aceptar nunca una negativa. Pero luego, antes de que Elizabeth pudiera responder, su tono se suavizó—. Por favor, Elizabeth. Te irás a casa mañana por la mañana. Te hemos extrañado.

—¿Es otro de tus juegos, Min?

—Me equivoqué al forzar el encuentro de anoche. Sólo puedo decir que lo siento.

Min parecía cansada y Elizabeth sintió pena por ella. Si había elegido creer en la inocencia de Ted, era su problema. Su plan para que se encontraran había sido atroz, pero así era Min.

—¿Estás segura de que ninguno de ellos estará en el comedor?

—Lo estoy. Ven con nosotros. Te irás mañana y casi no te hemos visto.

No era típico de Min tener que rogar. Ésa sería la única ocasión para estar con ella y, además, a Elizabeth no le entusiasmaba demasiado la idea de cenar sola.

Había tenido una tarde completa en el salón, incluyendo un tratamiento de belleza, dos clases de gimnasia, pedicuro, manicura y, por último, una clase de yoga en la que había tratado de liberar su mente, pero por más que se concentrara, no podía obedecer las relajantes sugerencias del instructor. Una y otra vez, contra su voluntad, escuchaba la pregunta de Ted: «Si admito haber regresado a su apartamento, ¿no pude haber estado tratando de salvarla?».

—¿Elizabeth…?

Elizabeth apretó con fuerza el teléfono y miró alrededor, observando el monocromático decorado de ese costoso bungalow. Min lo llamaba «verde Leila». Había sido bastante despótica la noche anterior, pero ciertamente había amado a Leila. Elizabeth se oyó aceptar la invitación.

*****

El espacioso baño incluía una profunda bañera, jacuzzi, ducha escocesa y una instalación de vapor. Eligió la forma preferida de Leila para relajarse. Recostada en la bañera aprovechaba el jacuzzi y el vapor al mismo tiempo. Con los ojos cerrados y la cabeza apoyada sobre una almohadilla blanda, sintió que la tensión comenzaba a ceder bajo el vapor relajante y el masaje del agua.

Volvió a maravillarse de lo costoso del lugar. Min debió de haber gastado los millones que heredó. Era notorio que los empleados más antiguos estaban preocupados por lo mismo. Rita, la manicura, le había contado la misma historia que la masajista.

—Te digo algo, Elizabeth, «Cypress Point» no es lo mismo desde que Leila murió. Ahora, los que siguen a las celebridades van a «La Costa». Por cierto que ves a algunas estrellas por aquí, pero te aseguro que ninguna de ellas paga la cuenta.

A los veinte minutos, el vapor se apagaba en forma automática. Elizabeth se dio una ducha fría rápida y luego se envolvió en un esponjoso toallón y se puso una toalla en la cabeza. Pero había algo que pasó por alto debido a su furia por hallar a Ted allí. Min había amado a Leila de verdad. Su angustia después de su muerte no fue ficticia. ¿Pero Helmut? La forma hostil en que observaba la fotografía, la sutil sugerencia de que estaba perdiendo su belleza…, ese odio… No podían ser las bromas que Leila le hacía llamándolo «soldadito de juguete». Siempre se reía cuando las oía. Recordó la vez en que se presentó a cenar en el apartamento de Leila llevando un viejo sombrero de soldadito de juguete.

—Pasé por una tienda de disfraces, vi el sombrero en el escaparate y no pude resistirme —explicó mientras todos lo aplaudían. Leila rió hasta el cansancio y lo besó.

—Sois un buen muchacho, mi Lord… —le dijo…

¿Qué había provocado entonces su ira? Elizabeth se secó el cabello con la toalla, se lo cepilló hacia atrás y lo recogió en un rodete. Mientras se maquillaba y se aplicaba brillo en los labios y las mejillas, le parecía oír la voz de Leila: «Por Dios, Sparrow, cada día estás más bonita. Tuviste suerte de que mamá tuviera un romance con el senador Lange cuando te concibió. ¿Recuerdas a algunos de los demás hombres? ¿Qué te parecería haber sido hija de Matt?».

El año anterior había participado en el repertorio de verano. Cuando el espectáculo llegó a Kentucky, fue al diario más importante de Louisville y buscó referencias de Everett Lange. Su necrología de cuatro años antes, daba detalles de su familia, medio ambiente, educación, su casamiento con una mujer de la alta sociedad, sus logros en el Congreso. En la fotografía, descubrió una versión masculina de sus rasgos… ¿Su vida hubiera sido diferente de haber conocido a su padre? Descartó ese pensamiento.

Todos se vestían de gala para la cena en «Cypress Point». Había elegido una túnica de seda blanca con un cinturón anudado y sandalias plateadas. Se preguntó si Ted y los demás habrían ido al «Cannery» en Monterrey. Era su lugar favorito.

Una noche, tres años atrás, cuando Leila tuvo que salir inesperadamente para rodar algunas escenas adicionales, Ted la había llevado al «Cannery». Se quedaron conversando durante varias horas y él le contó acerca de los veranos que había pasado en Monterrey en casa de sus abuelos, del suicidio de su madre cuando él tenía doce años, de cuánto había odiado a su padre. Y también del mortal accidente que le costó la vida a su esposa y a su hijo.

—No podía funcionar —le dijo—. Durante dos años estuve como un zombie. Si no hubiese sido por Craig, habría pasado el control ejecutivo de mi empresa a otra persona. Él funcionó por mí. Se convirtió en mi voz. Era prácticamente yo.

Al día siguiente, Ted le dijo:

—Sabes escuchar.

Sabía que se sentía incómodo por haber revelado tantas cosas íntimas sobre su vida.

Ella aguardó deliberadamente a que la hora del cóctel hubiera terminado para salir del bungalow. Cuando llegó hasta el sendero que conducía a la casa principal, se detuvo para apreciar la escena que se desarrollaba en la galena. La casa iluminada, las personas elegantes reunidas en grupos de dos o tres, bebiendo sus cócteles sin alcohol, riendo, conversando, separándose, reuniéndose en nuevas unidades sociales.

Era consciente de la deslumbrante claridad de las estrellas contra la oscuridad del cielo, de los faroles situados con gracia para iluminar los caminos y acentuar las flores de los setos, del sonido plácido del Pacífico al bañar el borde de la playa, de la sombra vaga de la casa de baños, con su exterior de mármol negro que brillaba bajo el reflejo de la luz.

«¿Adónde pertenecía?», se preguntó Elizabeth. Mientras trabajaba en Europa le había resultado más fácil olvidar su soledad. En cuanto la película estuvo terminada, regresó de inmediato a su apartamento, segura de que allí encontraría el Paraíso, y que la familiaridad de Nueva York le daría una cálida bienvenida. Pero a los diez minutos, la asaltó la imperiosa necesidad de huir de allí y se aferró a la invitación de Min como una ahogada a un salvavidas. Ahora, contaba las horas que le faltaban para regresar a Nueva York. Se sentía como si no tuviera hogar.

¿Sería el juicio como una purga para sus emociones? ¿El hecho de saber que había colaborado en el castigo del asesino de Leila la ayudaría a relajarse, a comunicarse con otras personas, a comenzar una nueva vida?

—Disculpe. —Una joven pareja estaba detrás de ella. Elizabeth reconoció al muchacho: era un conocido jugador de tenis. ¿Durante cuánto tiempo había estado bloqueándoles el camino?

—Lo siento. Estaba distraída. —Elizabeth se hizo a un lado y los jóvenes pasaron junto a ella con las manos entrelazadas. Ella los siguió lentamente hasta la terraza al final del sendero. Un camarero le ofreció una bebida. La aceptó y se acercó al extremo más alejado. No sentía deseos de conversar banalidades.

Min y Helmut caminaban por entre sus invitados con la habilidad de veteranos anfitriones. Min llevaba una túnica de seda color amarillo y pendientes de diamantes que caían en cascada. Un tanto sorprendida, Elizabeth notó que en realidad Min era delgada y que era su abundante pecho y su andar soberbio lo que la convertía en una figura imponente.

Como siempre, Helmut estaba impecable con una chaqueta de seda azul marino y pantalones de franela color borgoña. Exudaba encanto, se inclinaba al tomar las manos, sonreía, levantaba una ceja perfectamente arqueada… El caballero ideal. Pero ¿por qué odiaba a Leila?

Esa noche, los salones del comedor estaban decorados de tonos rosados: manteles, servilletas, centros de mesa y una delicada porcelana «Lenox» engamados en el mismo color. La mesa de Min estaba preparada para cuatro personas. Cuando Elizabeth se acercó, vio que el maître le tocaba el brazo a Min y la dirigía hacia el teléfono de su escritorio.

Cuando Min regresó se la veía que estaba molesta. A pesar de eso, su saludo pareció genuino:

—Elizabeth, al fin un rato para estar juntas. Quería daros a ti y a Sammy una agradable sorpresa. Sammy regresó temprano. No debió de haber visto la nota que le dejé y no se ha enterado de que estabas aquí. La invité a nuestra mesa para que cenemos juntos, pero acaba de llamar para disculparse porque no se siente bien. Le he dicho que tú estabas con nosotros e irá a buscarte a tu bungalow después de la cena.

—¿Está enferma? —preguntó preocupada Elizabeth.

—Tuvo un largo viaje. De todas formas, tiene que comer. Esperaba que hiciera el esfuerzo. —Era evidente que Min no quería seguir hablando sobre el tema.

Elizabeth observó cómo vigilaba los alrededores. Les hacía señas a los camareros que no estaban correctamente vestidos, volcaban alguna copa o rozaban la silla de algún huésped. Luego, se le ocurrió que no era propio de Min invitar a Sammy a su mesa. ¿Era posible que Min sospechara que existía una razón en especial por la que había esperado ver a Sammy y quería averiguar cuál era?

¿Y era Sammy capaz de eludir la trampa?

—Siento llegar tarde. —Alvirah Meehan corrió la silla antes de darle tiempo al camarero para que la ayudara—. La cosmetóloga me hizo un maquillaje especial después de vestirme —comentó radiante—. ¿Cómo estoy?

Alvirah llevaba un caftán de cuello alto color beige con una intrincada guarda en marrón. Parecía una prenda costosa. Lo compré en la boutique —explicó—. Tienen cosas hermosas. Y compré todos los productos que me indicó la cosmetóloga. Me ayudó mucho.

Cuando Helmut se acercó a la mesa, Elizabeth estudió divertida el rostro de Min. Uno tenía que ser invitado a sentarse a la mesa de Min y Helmut, cosa que la señora Meehan parecía no comprender. Min podía explicárselo y llevarla a otra mesa. Pero, por otra parte, la señora Meehan ocupaba el bungalow más costoso de todo «Cypress Point»; era obvio que compraba todo lo que veía y ofenderla sería una tontería. Una sonrisa profesional se dibujó en los labios de Min.

—Está elegantísima —le dijo a Alvirah—. Mañana, la ayudaré personalmente a elegir otras cosas.

—Es muy amable. —Alvirah jugó con su broche y se volvió hacia Helmut—. Barón, tengo que decirle que estuve releyendo su publicidad, ya sabe, la que ha puesto en el bungalow.

—¿Sí?

Elizabeth se preguntó si sería su imaginación o Helmut se mostraba precavido.

—Bien, déjeme decirle que todo lo que dice sobre este lugar es verdad. Recuerde: «Después de una semana aquí, se sentirá libre y sin problemas como una mariposa flotando en una nube».

—Sí, el anuncio dice algo parecido.

—Pero fue usted quien lo escribió, ¿no?

—Dije que había participado, pero tenemos una agencia.

—Tonterías, Helmut. La señora Meehan está obviamente de acuerdo con el texto del anuncio. Sí, señora Meehan, mi esposo es muy creativo. El personalmente escribe el saludo de todos los días, y hace diez años, cuando convertimos el hotel en lo que es ahora, no aceptaba la copia que nos habían dado de la publicidad y la reescribió por completo. El anuncio ganó varios premios, y es por eso que pusimos una copia del mismo en cada habitación.

—Hizo que personas importantes quisieran venir aquí —dijo Alvirah—. Cómo me hubiese gustado ser una mosca en la pared para escucharlos a todos… —Miró a Helmut—. «O una mariposa flotando en una nube».

*****

Estaban comiendo el postre de bajas calorías cuando Elizabeth pensó en lo hábil que había sido la señora Meehan para provocar a Helmut y a Min. Le habían relatado historias que Elizabeth jamás había oído antes: acerca de un millonario excéntrico que se presentó el día de la inauguración en bicicleta arrastrado por su majestuoso «Rolls-Royce», o sobre cómo habían enviado un avión especialmente de Arabia Saudí para recoger una fortuna enjoyas que una de las cuatro esposas de un jeque había olvidado detrás de una mesa cerca de la piscina…

Cuando estaban por dejar la mesa, Alvirah formuló una última pregunta:

—¿Quién fue el huésped más excitante que han tenido?

Sin dudarlo, sin ni siquiera mirarse entre sí, ambos respondieron:

—Leila LaSalle.

Por alguna razón, Elizabeth tuvo un escalofrío.

*****

Elizabeth no esperó el café ni el programa musical. En cuanto llegó a su bungalow, llamó a Sammy por teléfono. No respondió nadie. Sorprendida, marcó el número de su oficina.

La voz de Sammy tenía un acento de urgencia.

—Elizabeth, casi me desmayo cuando Min me dijo que estabas aquí. No, estoy muy bien. Iré en seguida.

Diez minutos después, Elizabeth abría la puerta de su cabaña para abrazar a la mujer frágil y ferozmente leal que había compartido con ella los últimos diez años de la vida de Leila.

Se sentaron en sillones opuestos y se observaron. Elizabeth quedó anonadada al notar lo mucho que Dora había cambiado.

—Lo sé —comentó Dora con una agria sonrisa—. No estoy tan bien.

—No te veo muy bien, Sammy —le dijo Elizabeth—. ¿Cómo te encuentras?

—Todavía me siento tan culpable. Tú no estabas y no podías ver cómo Leila iba cambiando diariamente. Cuando fue a visitarme al hospital, me di cuenta. Algo estaba destruyéndola, pero no quiso hablarme de ello. Debería haberme puesto en contacto contigo. Siento que la dejé caer. Y ahora tengo que descubrir lo que ocurrió. No descansaré hasta conseguirlo.

A Elizabeth se le llenaron los ojos de lágrimas.

—No me hagas empezar —le dijo—. Durante el primer año tuve que usar gafas oscuras. Nunca sabía cuándo comenzaría a llorar. Las llamaba mi «equipo para el dolor».

Elizabeth entrelazó las manos.

—Sammy, dime una cosa, ¿existe la posibilidad de que esté equivocada con respecto a Ted? No me equivoqué con la hora y si fue él quien empujó a Elizabeth por la terraza tiene que pagar por ello. ¿Pero es posible que haya tratado de sostenerla? ¿Por qué estaba tan molesta? ¿Por qué bebía? Tú sabes cómo le disgustaba la gente que bebía demasiado. Esa noche, minutos antes de su muerte, no me porté bien con ella. Traté de hacer lo que ella le hacía a mi madre: golpearla, tratar de que se diera cuenta de lo que estaba haciéndose a sí misma. Tal vez, si hubiera mostrado más compasión… ¡Oh, Sammy, si tan sólo le hubiese preguntado por qué!

Ambas se movieron al unísono en un gesto espontáneo. Los brazos delgados de Dora rodearon el cuerpo esbelto y tembloroso de Elizabeth y recordó lo mucho que había adorado a su hermana mayor durante su juventud.

—Oh, Sparrow —dijo sin pensar el nombre que Leila solía utilizar para Elizabeth—, ¿qué pensaría Leila de nosotras si nos viera así?

—Diría: dejad de lamentaros y haced algo. —Elizabeth se secó los ojos y esbozó una sonrisa.

—Exacto. —Con movimientos rápidos y nerviosos. Dora se arregló el cabello que le caía del rodete—. Recapitulemos. ¿Leila había comenzado a actuar así antes de que partieras de gira?

Elizabeth frunció el entrecejo mientras trataba de recordar.

—El divorcio de Leila llegó antes de que yo partiera. Ella había estado con su administrador. Era la primera vez en años que la veía preocupada por el dinero. Me dijo algo así como: «Sparrow, he hecho mucho dinero, pero para ser honesta, ahora estoy en aprietos».

»Le dije que los dos aprovechados que había tenido por esposos la habían puesto en esa situación, y que no consideraba que estuviera en aprietos ya que estaba a punto de casarse con un multimillonario como era Ted. Ella dijo algo así como: «Ted me ama de verdad, ¿no es así?». Le dije que acabara con eso. Recuerdo que le dije que si seguía poniéndolo en duda lo espantaría, y que lo mejor que podía hacer era ir a ganarse los cuatro millones que él había invertido en su obra.

—¿Y ella qué respondió? —quiso saber Dora.

—Se echó a reír… Con esa risa estupenda, profunda, que tenía. «Como siempre, tienes razón, Sparrow», me dijo. Estaba muy excitada con la obra.

—Y luego, cuando tú te fuiste, aprovechando que yo estaba enferma y Ted de viaje, alguien comenzó una campaña para destruirla. —Dora buscó en el bolsillo de su chaqueta—. Hoy desapareció de mi escritorio la carta sobre la que te había escrito. Pero justo antes de que me llamaras encontré otra en la correspondencia de Leila. Ella no llegó a leerla; todavía estaba cerrada, pero habla por sí sola.

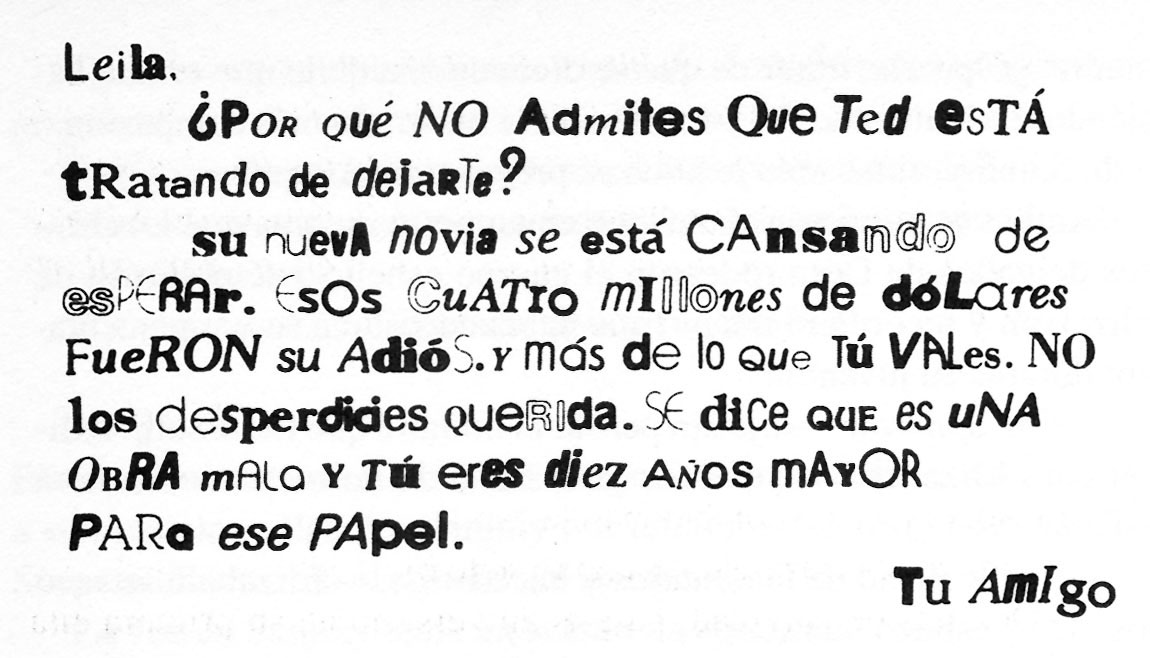

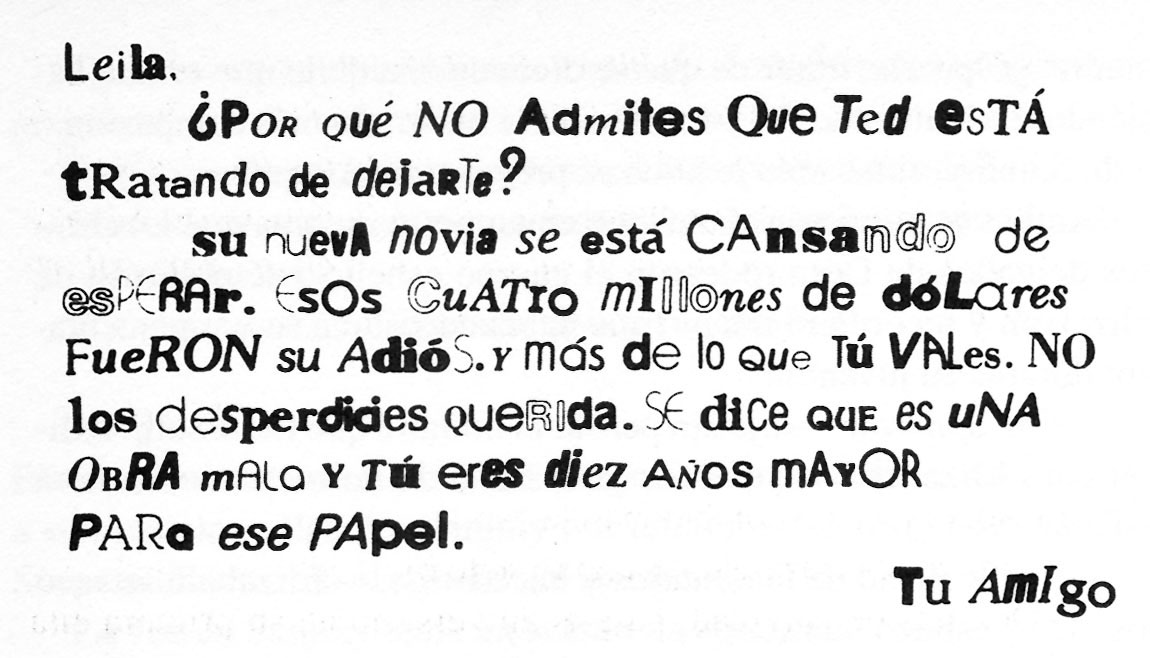

Horrorizada, Elizabeth leyó una y otra vez las palabras pegadas sin cuidado sobre el papel.

Dora observó cómo Elizabeth palidecía.

—¿Leila no la vio? —preguntó con calma.

—No, pero debió de haber recibido toda una serie de ellas.

—¿Quién pudo haberse llevado hoy la otra carta?

Dora le resumió en pocas palabras la explosión de Min acerca de los gastos de la casa de baños y de la inesperada llegada de Cheryl.

—Sé que Cheryl estuvo en mi escritorio. Dejó allí su cuenta. Pero cualquiera pudo haberla cogido.

—Esto es característico de Cheryl. —Elizabeth sostenía la carta por uno de los extremos, sin poder casi tocarla—. Me pregunto si podrá rastrearse.

—¿Huellas digitales?

—Eso y el tipo de letra tiene un código. Saber de qué revistas y diarios fueron recortadas podría ayudarnos. Aguarda un momento. —Elizabeth entró en el dormitorio y regresó con una bolsa de plástico. Con cuidado, envolvió en ella la carta anónima—. Averiguaré adonde hay que enviarla para que la analicen. —Volvió a sentarse y cruzó los brazos sobre las piernas—. Sammy, ¿recuerdas exactamente lo que decía la otra carta?

—Eso creo.

—Entonces, escríbelo. Espera un segundo. Hay papel sobre el escritorio.

Dora escribía y luego tachaba las palabras unas cuantas veces hasta que por fin le entregó el papel a Elizabeth.

—Es muy parecida.

Leila:

¿Cuántas veces tengo que escribir? ¿No entiendes que Ted se cansó de ti? Su nueva novia es hermosa y mucho más joven que tú. Te dije que la gargantilla de esmeraldas que le regaló hace juego con el brazalete que te dio a ti. Le costó el doble y es diez veces mejor. Me dijeron que tu obra es horrible. Tendrías que aprenderte la letra. Volveré a escribirte pronto.

Tu AMIGO

Elizabeth estudió con cuidado la carta.

—Sammy, el brazalete. ¿Cuándo se lo dio Ted?

—Después de Navidad, para el aniversario de su primera cita. Me dijo que se lo guardara en la caja de seguridad porque estaba ensayando y sabía que no lo usaría.

—A eso me refiero. ¿Cuántas personas estaban enteradas del brazalete? Ted se lo entregó durante una cena. ¿Quiénes estaban allí?

—Los de siempre. Min, Helmut, Craig, Cheryl, Syd, Ted, tú y yo.

—Los mismos que sabíamos la suma que Ted había invertido en la obra. Recuerda que él no quería que se hiciera publicidad sobre ello. Sammy, ¿has terminado de revisar el correo?

—Aparte del que comencé esta tarde, hay otro saco enorme. Puede tener unas seiscientas o setecientas cartas.

—Mañana por la mañana te ayudaré a revisarlo. Sammy, piensa en quién pudo haber escrito estas cartas. Min y el barón no tienen nada que ver con la obra: a ellos les convenía que Ted y Leila estuvieran aquí juntos, con todas las personas que ellos atraían. Syd había invertido un millón de dólares en la obra. Craig actuaba como si los cuatro millones que invirtió Ted hubieran salido de su bolsillo. No haría nada que pudiera arruinar la obra. Pero Cheryl jamás perdonó a Leila por haberle quitado a Ted. Nunca le perdonó que se convirtiese en una superestrella. Ella conocía las vulnerabilidades de Leila. Y podría ser ella quien quisiera recuperar las cartas ahora.

—¿Y para qué las quiere?

Elizabeth se puso lentamente de pie. Se acercó a la ventana y corrió la cortina. La noche seguía siendo brillante.

—Porque si la pista llevara hasta ella, su carrera se vería arruinada. ¿Cómo se sentiría el público si supiera que Leila llegó al suicidio impulsada por una mujer que ella consideraba una amiga?

—Elizabeth, ¿tienes conciencia de lo que acabas de decir?

Elizabeth se volvió.

—¿No crees que tengo razón?

—Acabas de aceptar el hecho de que Leila pudo haberse suicidado.

Elizabeth contuvo el aliento. Caminó a tientas por el cuarto, se arrodilló y apoyó la cabeza sobre las piernas de Sammy.

—Sammy, ayúdame —le rogó—. Ya no sé qué creer. Ya no sé qué hacer.