LAS MAQUINACIONES AL POR MAYOR DE «LOS JAGUARES»

—¿Venís a jugar o nos bañamos? —preguntó Sara desde lejos.

—Hace algo de frío todavía —contestó Verónica, alzando la voz para hacerse oír.

Héctor la detuvo.

—Espera; ese «todo» tuyo no es más que una parte. Por ejemplo, ¿qué sabes de su vida, de su trabajo?

—Se pasa las horas en la tienda; vivimos de eso.

—¿Le agrada a ella el negocio?

—Creo que sí; nunca se ha quejado.

Héctor se echó a reír:

—¿Qué preguntón estoy, verdad? Pero mi intención es buena. Estaba insinuándote que los negocios no siempre van bien y ella puede tener su preocupación precisamente ahí.

—Nunca ha dicho que vaya mal… aunque… no se me ha ocurrido, pero creo que últimamente no se permite ningún capricho, si bien a mí no me niega nada; todo le parece poco para mí. Ya te he dicho que es muy buena. Y hace tiempo que le insisto para que se compre otro coche, porque el seiscientos que tiene es del año catapún y se cae de puro viejo, pero se niega. Me da rabia que vaya en ese cacharro, con ese ruido a lata.

Cuando se unían a Sara y Oscar, ella murmuró:

—Bueno, creo que ya te lo he contado todo.

Héctor sonreía. Y sí que le agradecía sus confidencias, aunque sopesaba el «todo» de Verónica y se decía que su madre algo se había guardado. Por lo menos, él sabía que respecto a la amiga extranjera había tergiversado parte de la verdad, pero a ningún hijo le gusta proclamar que su madre miente.

Julio ni se había movido y su compañero pensó que, con seguridad, no les habría perdido de vista.

Como la víspera, Luci apareció a media mañana con sus tejanos y su sombrero de paja.

—¿Vamos, chicos? Julio, no se te ocurrirá quedarte…

—¡Ni por asomo!

De la mejor gana se puso en pie y fue el primero en subir el repecho hasta el auto. Cuando llegaron al pueblo y llevaron el coche junto a la camioneta del tendero, dentro del corral, tenía un libro en las manos que había sacado del bolsillo.

—Me quedo leyendo —anunció.

A Luci se le cambió la cara, cosa que no le pasó desapercibida. Sin embargo, su trastorno no duró más que un instante. Bromista, amenazaba con darle un cachete.

—¡Sal de ahí, perezoso! No creas que vas a librarte de llevar los paquetes. Y obedeció. Oscar, señalando la calle, le dijo:

—Mira, el gamberro de las pintadas.

Julio le llamó con su más simpático ademán.

—Amiguete, ven, por favor.

El otro, pensando que iba a cobrar por su hazaña, emprendió la huida. Julio tenía las piernas demasiado largas para permitir que se escapara y la mano que cayó en el hombro del pequeño campesino era dominadora.

—Tienes cara de listo, chico. ¿Quieres ganarte cincuenta pesetas? Toma ahora cinco duros y cuida de nuestro coche. Al volver te daré el resto.

El chiquillo alargó una mano rápida como el rayo, haciéndose con los cinco duros y prometió velar porque nadie dejara su ingenio en la carrocería. Y sin más, con una carrera, desapareció en el corral del tendero. Y Sara, una vez más, se burló del alto y espléndido costarricense:

—Estás como una cabra. ¡Pagar diez duros por nada! Por menos quitaba yo la pintada, pero como te gusta tirar el dinero… ¡Ay, hijo, qué sonrisita más rara! Desde luego, la mayor parte de las veces no te entiendo.

Luci fue a decir algo y se calló. Héctor observaba al grupo con atención.

Se dirigieron a la tienda, que era la única del pueblo, y, como la víspera, les atendió la mujer del tendero. Quizá su marido estaba en la trastienda.

El pueblo ya no les resultaba novedad y, con los paquetes en la mano, fueron en busca del coche. En la esquina del corral les aguardaba su cuidador.

—Señor —le dijo a Julio, provocando las risas de su grupo—, no crea que he hecho las cosas mal, pero el tendero es un tío malas pulgas y me ha echado de su corral. Yo no quería irme…

Bueno, no te preocupes, hombre. Has procurado cumplir y eso me basta. ¡Hala, toma!

Julio puso en su mano ávida, y nada limpia, una moneda de veinticinco pesetas, con lo cual el zagalillo se fue tan contento.

—Cuando quiera otra cosa, señor, no tiene más que mandar.

—No tienes la más ligera noción de economías, manirroto —le reprochó Sara, con gesto superior.

Quizá Luci ni se había enterado de lo ocurrido en su precipitación por regresar al coche, pero Héctor no había perdido detalle. Por eso, procurando que no le oyeran los otros, dijo en el oído de su compañero:

—¿Han dado buen resultado las cincuenta pesetas?

—Colosal.

Curiosamente, a la hora de la comida, Luci propuso dedicar la tarde a conocer nuevos lugares.

—No te concedes reposo —le dijo Héctor—. A este paso vamos a visitar todo el litoral andaluz, amén del levantino.

—Hay que aprovechar la ocasión —contestó ella.

—Creí que pretendías descansar y dedicarte a leer —manifestó su hija.

—¿No os estorbará mi compañía, chicos?

Todos se apresuraron a negar. Naturalmente, se aceptó la nueva excursión porque, como dijo Sara, resultaba interesante e instructiva. Y añadió:

—Me encanta conocer nuevos lugares. Al comandante (llamaba así a su padre), lo único que se le ocurre enseñarme son los tanques y ametralladoras del campo de ejercicios.

Petra aplaudió, como siempre que se nombraba al comandante, y entonces vieron reír a Luci.

En un momento en que estaban solos, mientras secaban los platos, que según Verónica era trabajo muy adecuado para los hombres, Héctor se aproximó con una carrerilla a la puerta de la bodega. No experimentó ninguna decepción al hallarla cerrada y sin la llave, porque ya lo esperaba. A sus pies descubrió a Petra, instándole a traspasar aquel muro de prohibición.

—Anda, liosa, vete de aquí —le dijo, acariciándole la cabeza.

—¿Se barruntaría algo la ardilla y les buscaría complicaciones?

Julio seguía todo el tiempo con el mismo plato en la mano, en actitud de pasmarote.

—¿Qué te parece la insistencia de Luci por alejarnos de aquí todas las tardes?

—Lógica —repuso Julio.

Oscar se había introducido como una cuña entre los dos.

—¿Qué era lo que estabais diciendo?

—Nada que te estuviera destinado, mico.

—Siempre andáis de secreteos… Eso es muy desconsiderado para vuestro mejor camarada, que soy yo.

Julio dejó los platos en el armario, con toda su carga de agua, se aireó las manos con asco y, empujando a su hermano, salió de la cocina.

En realidad podían haberlo pasado bien aquella tarde. Sara estaba en vena de ocurrencias y en ocasiones les hacía reír, incluso a su pesar. Sin embargo, la mayor parte de los componentes del grupo andaban abstraídos en sus pensamientos.

En cuanto a Oscar, que tenía un don especial para detectar misterios, vigilaba a su hermano y al jefe de «Los Jaguares» como gato el agujero de un ratón.

—Si tramáis algo, ya podíais incluirnos a los demás —se quejó, merodeando en torno a sus compañeros.

Pero le despachaban con cajas destempladas y el chico ponía el oído con tanto interés que llegó a captar algunas palabras sueltas. Luego fue en busca de Sara, buscando su apoyo.

—Esos se traen no sé qué entre manos; todo se lo manejan ellos, porque son unos egoistones. Si estuviera Raúl no pasaría esto…

—Pero no está —suspiró Sara—. Ahora que no está es cuando realmente comprendo cuánto representa nuestro coloso en «Los Jaguares». Oye, ¿has descubierto algo importante? Por ejemplo, el origen de las lesiones.

—Sí y no. Sí, porque estoy seguro de que sucedió por la noche; te aseguro que al acostarse los dos estaban intactos y al despertar… ya has visto.

—A lo mejor son sonámbulos —aventuró la pelirroja.

—Lo que se me escapa es la razón de los guantazos. Eso de que se hayan pegado y luego estén tan amigos y de cuchicheos me está escamando mucho —concluyó el chico.

—¡Ay, Oscar! Qué intuición tienes. Gracias a que cuento contigo en todas las ocasiones difíciles.

El gesto de suficiencia de Oscar era cómico:

—Soy tu incondicional, ya lo sabes.

—Oscar, he llegado a la conclusión de que tenemos que emplearnos a fondo tú y yo para descubrir secretos; es decir, la mayor parte correrá a tu cargo.

—Descuida. ¿Le decimos algo a Vec? Está un poco tonta estos días, como despistada.

—¡Hmmm…! No te falta razón. Y esos dos no son tan listos como se creen. Tu misión, desde este momento, es la de vigilarles, especialmente de noche, que quedan fuera de mi alcance. En cuanto a Petra, le daré instrucciones bastante precisas.

Oscar se frotaba las manos de gusto y más cuando Sara completó las instrucciones con unas cuantas indicaciones que a ambos se les antojaron útiles.

Naturalmente, los primeros en desear las buenas noches a los demás y retirarse a su habitación, fueron los mayores. Aparte el retrato de sueño que llevaban, sus proyectos lo exigían. Oscar les siguió y empezó a perder el tiempo por el dormitorio hasta que sus compañeros estuvieron acostados. Se acostó a su vez, pero cuando ya habían apagado la luz se levantó a oscuras y fue al baño. Al regresar, anduvo a trompicones por la habitación, hasta lograr llegar a su cama.

«Esto no me falla —pensaba—. Aun suponiendo que me durmiese, que no me dormiré…».

Un cuarto de hora después, estaba como un leño.

Las luces de los otros dos dormitorios de la casa se fueron apagando… Al rato, Héctor susurró en dirección a Julio:

—No te duermas… ya sabes…

—De dormirme, nada. No es que me falte sueño, pero para seguir consciente me he puesto bajo la espalda una percha y el vaso de los dientes. ¡Hmmm… qué cilicio! Yo hubiera sido un desastre como faquir.

Estuvieron a la escucha, con todos sus sentidos alerta. Ningún sonido llegaba hasta allí, salvo el chapoteo del mar.

Impaciente, Héctor propuso una media hora después comenzar ya su actividad.

—Puesto que no dormimos, vamos ya y que no se repita lo de ayer.

—No, espera; supón que Luci o alguna de las chicas tarda en dormirse…

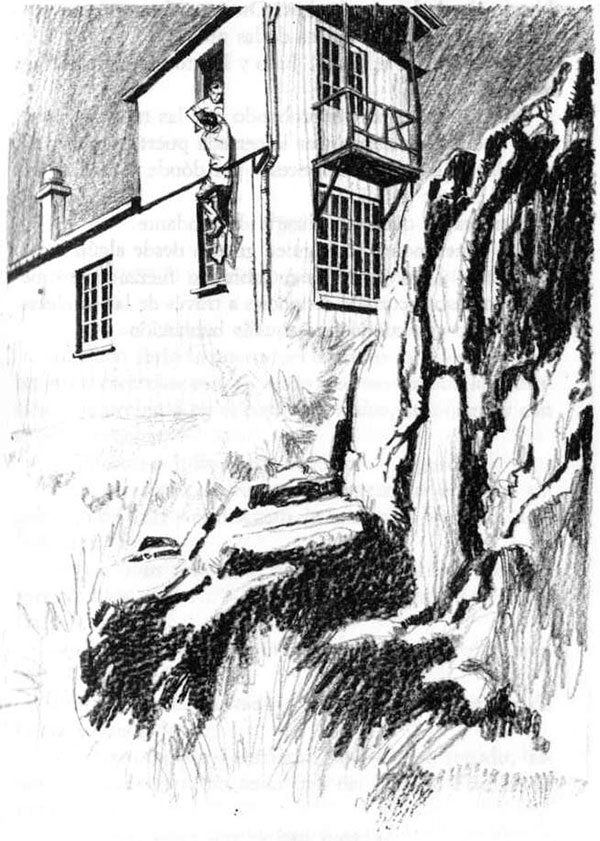

Héctor, cuidando de no hacer ruido, se levantó y fue a apostarse junto a la ventana. No se había llevado cilicios a la cama y el sueño amenazaba con hacer presa en él.

De vez en cuando se llegaba hasta la cama de Julio, para comunicarle sus impresiones:

—Todo está tranquilo. La claridad es mayor que la noche pasada, de modo que quizá podamos ver algo más, pero también aumenta el peligro de que nos divisen.

Sobre las doce, Julio saltó de la cama.

—Vamos ya. Estar acostado me resulta insoportable.

—Tú primero —susurró Héctor.

No se dirigieron a la puerta. Julio tomó asiento sobre el alféizar de la ventana y giró sobre sí mismo para sacar las piernas por el lado de fuera. Después, aferrado a las manos de su compañero, saltó limpiamente, produciendo un pequeño impacto contra el suelo.

Una vez abajo, esperó a Héctor, poniendo su hombro para que pudiera descender sin el menor ruido…

Después…

Lo de después es capítulo aparte. Eso sí, todo salió aquella noche de modo inverso a como lo habían planeado.

Serían las doce y media cuando Sara, que había estado clavándose las uñas en las palmas de las manos para no dormirse, abría muy despacito la puerta de su habitación y dejaba a la ardilla en el pasillo.

—Petra, monina… anda con ojo; tienes que habértelas con tunantes, no se te olvide. Y se volvió a la cama, tan satisfecha de la medida.

Pasó la noche y la luz cruda de la mañana inundó el dormitorio de los muchachos. Oscar se despertó con sobresalto. ¡Pero si eran cerca de las nueve!

¡Buena la había hecho! Julio y Héctor ya se le habían escapado.

Saltó de la cama comprobando que las tapas de cacerolas que había situado tras la cerrada puerta seguían tal como las dejara. Pero entonces, ¿por dónde se habían escapado Héctor y Julio?

Sara ya no querría utilizarle de ayudante.

En aquel momento, alguien gritaba desde algún lugar de la casa y los gritos iban cobrando fuerza conforme quien los daba acortaba distancias a través de las escaleras y el pasillo que conducía a aquella habitación.