EL HALLAZGO DE PETRA

Sacudiéndose la cabeza y cubriéndose después la espalda con la toalla, pues el aire era fresco a aquella hora temprana, Héctor se dirigió hacia la ardilla, mirando con curiosidad algo que ella sostenía entre sus minúsculas manos: un objeto de goma color rojo, inconfundible para un aficionado a la natación.

—Las cosas del mar —se dijo—; ha traído hasta aquí la aleta que algún submarinista ha perdido.

Ya iba a tirarla a un lado, no pareciéndole extraordinario el hallazgo cuando Petra, con toda clase de gestos, le obligó a seguirla. En un hueco de las rocas, a la altura de su cabeza, donde la marea no llegaba, estaba la aleta que hacía pareja: Era indudable que la soledad del lugar atraía a alguien. Héctor colocó la aleta que tenía en las manos junto a la otra y, a pesar de los chillidos de Petra, emprendió el camino hacia la casa, tratando de calmarla:

—Si tú no tienes hambre, yo sí. No seas liosa, Petra, que siempre nos buscas complicaciones.

De camino para el primer piso, introdujo la cabeza

en la cocina. Luci andaba ocupada preparando el desayuno de todos.

—¿Quieres dejar eso? Lo haremos nosotros. Recuerda que has venido a descansar. ¿Siguen arriba esos gandules?

—Creo que las chicas se han levantado.

Cuando Héctor subió a vestirse, los costarricenses seguían durmiendo a pierna suelta, pero les sacó de la cama con la cooperación de Petra. Poco después, todos se reunían en torno a la mesa del desayuno.

—¡Mira que irte al mar sin avisarnos…! —se quejó Sara, encarándose con Héctor.

—Es igual: no hubierais resistido la temperatura del agua —se burló él.

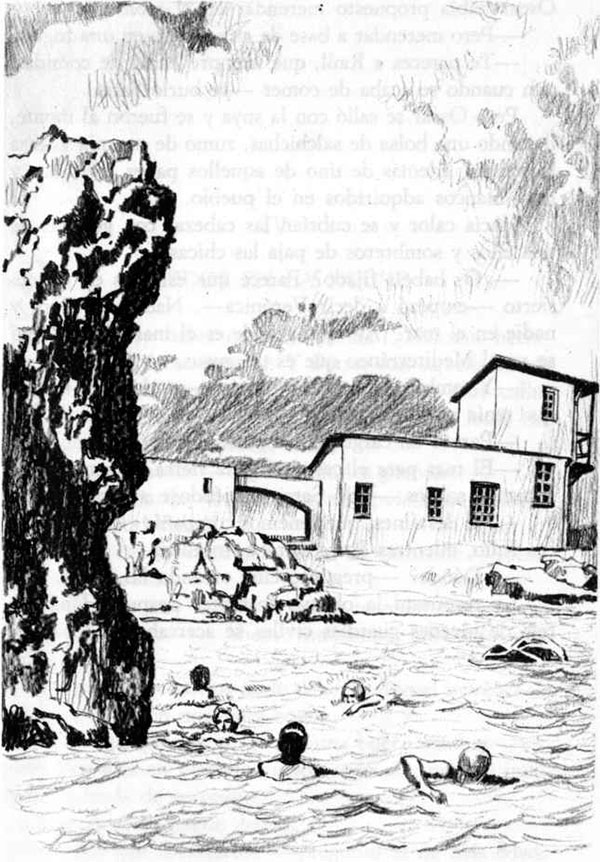

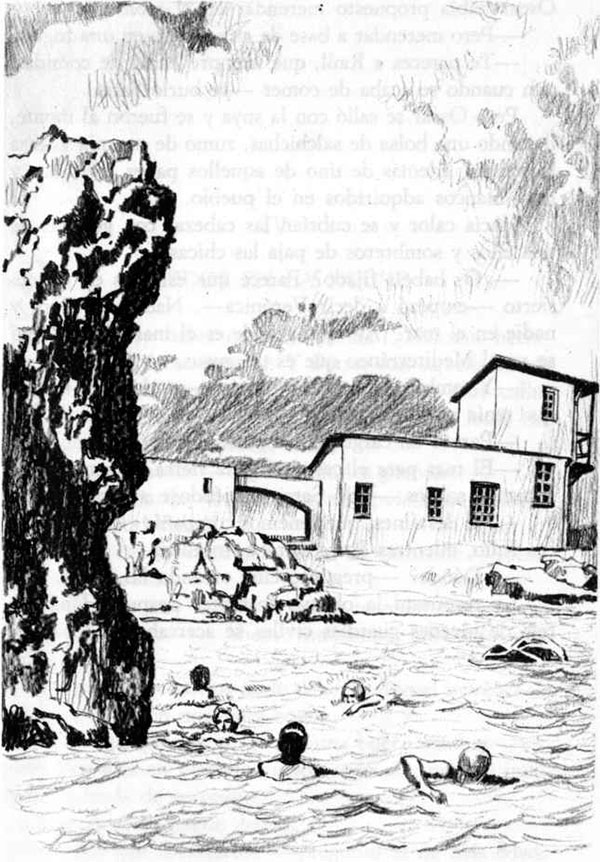

Muy pronto estaban todos en la playa, sintiendo deshacerse en sus pies descalzos el agua en retirada. Estaba fría, pero el sol calentaba cada vez más fuerte. Realmente, el lugar era delicioso.

—¡Qué vacaciones más estupendas y tranquilas! —dijo Verónica—. ¿Os acordáis de todo lo que nos sucedió en la India? ¡Uf, qué bien, estar a salvo de peripecias!

—¡Figúrate! —saltó Julio, levantando un poco la cabeza de la arena—. Ni siquiera vamos a correr la aventura de atrapar algo debajo del agua.

Oscar llegaba a la carrera, con Petra pisándole los talones.

—Acabo de hacer un descubrimiento, chicos; bueno lo ha hecho Petra. Ahí, entre las rocas, hay cosas. Pero no me llega el brazo. Sólo he podido recoger esto… —y enseñaba el par de aletas que Héctor había colocado en su lugar aquella mañana.

—No presumas de descubridor —dijo el jefe de «Los Jaguares», enredando el pelo del pequeño—. Eso ya lo había visto yo. Es decir… la inevitable Petra.

La ardilla palmoteo encantada, como siempre que aludían a ella.

—¿Habrá más cosas? —quiso saber Oscar.

Como Héctor se encogiera de hombros, los demás decidieron que los descubrimientos eran su fuerte y, dirigidos por ardilla y niño, corrieron al lugar del hallazgo. Como se hallase en alto, sólo la cabeza de Julio estaba a la altura requerida. Todavía saltó sobre una piedra y, extendiendo los brazos, hizo gestos expresivos de que iba a sorprenderles. Fueron primero una gafas de bucear lo que exhibió, después un traje de goma negro, luego un segundo traje, otro par de aletas, de nuevo unas gafas y… varias cadenas con un gancho en el extremo.

—Por lo que veo, no somos los propietarios exclusivos de este lugar —comentó Sara—. Alguien acostumbra a frecuentarlo para practicar la pesca submarina.

—¡Qué pesca submarina ni qué zarandajas! —farfulló Julio—. No veo el fusil de pesca por ningún sitio y, lo que es más importante, botellas de oxígeno.

—¿Seguro que no están en el agujero? —se aseguró Héctor.

—Y tan seguro. Salvo que hayan dejado todo eso por ahí, aquí no hay nada más.

¡Buenos eran «Los Jaguares»! En diez minutos realizaron por todas aquellas rocas una exhaustiva búsqueda, aunque sin resultado.

—A lo mejor son de alguien que lo ha olvidado ahí hace ya mucho tiempo —dijo Oscar, mirando a los otros para ver si aceptaban su idea.

—Frío, mico —le dijo su hermano—. Estos trajes todavía están húmedos, lo que significa que han sido utilizados recientemente… no más tarde de ayer. Aunque supongo que los dueños no se habrán sumergido mucho, si realmente no contaban más que con las gafas.

—¿Quiénes serán? Tengo la curiosidad al rojo —manifestó Sara—. Tendremos que preguntarle a Luci si realmente ésta es una playa privada o no.

Su sugerencia obtuvo un tirón de su coleta a cargo de Julio.

—Nada de preguntar nada a Luci. ¿No os habéis dado cuenta de que anda un poco escamada con eso de la pesca submarina? Si supiera esto creería que iba a estimularnos a nosotros y entonces se plantaría en la playa como un guardia de la porra y…

—¡No te metas con mamá! —protestó Verónica, tirándole un puñado de arena a la cara.

—Mi crítica es constructiva —dijo él—; quiere cuidarnos tan bien que vamos a tener que dedicarnos a jugar al corro.

—Eres un tonto largo y… —a Verónica le faltaron palabras.

Como casi siempre, Héctor puso paz.

—¿Se aprueba lo siguiente por unanimidad? A: Volver a dejar todo eso donde estaba y como estaba; B: No decirle nada a Luci para que no se inquiete; C: Jugar un partido de pelota.

Excepto Petra, que parecía fascinada por aquel agujero, los demás aprobaron el plan. Y estuvieron jugando hasta que, poco a poco, rendidos, fueron dejándose caer en la arena.

Mientras estaba tumbada descansando, Sara encontró tres caracoles, un trozo grande de alga y una colilla.

—No es que esta playa esté sucia como esas frecuentadas por los turistas y no turistas, pero, puesto que es nuestro feudo, deberíamos limpiarla y tenerla flamante mientras estemos aquí.

—¡Sí, sí! A lo mejor encontramos un tesoro escondido —se le ocurrió a Oscar, con gran regocijo de Petra.

—Lo haremos antes de ir a comer —decidió Verónica. Y, por supuesto, pienso bañarme dentro de un rato. Nadar es lo mío. Si queréis, hasta estableceremos una competición.

—Primero limpiaremos la playita. No me gusta pisar otra cosa que no sea arena —insistió Sara.

Oscar corrió a la cocina en busca de un bote. En realidad no le interesaba la basura, sino las conchas. Durante un cuarto de hora, todos menos Julio se entregaron a la búsqueda de desperdicios, que no fueron muchos: alguna colilla más y un zapato viejo, aparte astillas, algas y conchas.

De pronto, Sara levantó la cabeza y contempló a Julio, silbando bien repantingado, con cierto rencor:

—¡Eh, pachá! ¿Es que no vas a arrimar nunca el hombro?

—Yo no he propuesto limpieza alguna —replicó él, sin cambiar de postura.

En aquel momento, Luci apareció ante la casa. Llevaba pantalones iguales a los de las chicas y un sombrero de paja en la cabeza.

—¡Qué bonita es mamá! —dijo Verónica, que era un poco vanidosilla en aquel punto.

—Chicos —dijo Luci—, voy a ir al pueblo. Hoy estamos bien aprovisionados, pero necesitamos pan. ¿Queréis venir?

Todos aceptaron sin pensarlo más, excepto Julio, que consideró el pro y el contra de la excursión. ¿Qué atractivos podía ofrecer el desconocido pueblecito serrano de aquel litoral? Ninguno, excepto la novedad. Y se puso en pie sin prisa. Encima quedó bien:

—¡No vamos a consentir que vayas sola!

Poco después trepaban por el sendero hasta el lugar donde habían dejado el coche. Siempre cuesta arriba, a lo largo de unos tres kilómetros, llegaron al pueblo, guiándose por el campanario de la iglesia. Era pequeñito, de casas enjalbegadas y campesinos que les veían pasar asomándose a las puertas con curiosidad.

Luci preguntó por la tienda a una de las vecinas.

—Sigan «pa» arriba —dijo la mujer—, pero no podrán pasar por la calle principal con el coche.

Julio reía por lo bajo:

—Esto me resulta incomprensible —murmuró—; el que construyó este pueblo lo hizo con los pies y no con la cabeza. Con el sitio que sobra y la calle tiene alrededor de dos metros de anchura.

—Pues a mí me gusta —replicó Sara, según su costumbre por llevarle la contraria.

Al fin tuvieron que apearse y continuar a pie. Un chiquillo de aspecto descarado, les llamó la atención:

—Ustedes, los ricachones, todos son iguales. Dejan ahí el cochazo para no dejar pasar. Mi padre está al llegar con el carro y, a ver…

—Lo siento —dijo Luci—, pero no veo dónde puedo aparcar. Te prometo que volveremos en seguida.

Siguieron adelante, mientras Oscar murmuraba:

—Seguro que ése nos deja «pintadas» en el coche…

Pronto encontraron la tienda. Los dos parroquianos que se hallaban en ella les miraron con curiosidad.

—Buenos días —fueron diciendo los recién llegados.

—A la paz de Dios —contestó el gordo tendero, tras el mostrador—. ¿Forasteros?

—Sí, es decir, estamos pasando unos días junto a la playa —explicó Luci, mientras sus acompañantes se divertían con la curiosidad de los campesinos.

—¡Ah, ya! Ustedes deben ser los de la casa de las rocas. Es de una señora extranjera que se llama muy raro —contestó el gordo.

Verónica pensó, viendo afirmar a su madre: «No me había dicho que tuviera una amiga extranjera…».

Luci afirmaba, mientras Oscar revolvía en un estante a la búsqueda de hallazgos. Al fin separó una pelota de goma y una rana saltarina de hojalata.

—Tendremos que venir todos los días —explicó Luci—, lo malo es que no sabemos dónde dejar el coche. Un chico ya ha protestado porque obstruye la calle.

Héctor se lanzó a decir:

—Lo dejaremos a la entrada del pueblo y seguiremos a pie.

—¡Quiá, joven, no es necesario! —negó el amable tendero—. ¿Se han fijado en una corraliza que hay a la entrada, subiendo a la izquierda? Es mía y pueden dejarlo allí, siempre que vengan o quieran dar un paseo. Precisamente guardo allí mi camioneta.

—Gracias; ya que es usted tan amable; le acepto el ofrecimiento —dijo Luci.

Abonaron las compras y regresaron al coche. Oscar había sido profético, pues en la carrocería, con un trozo de yeso, alguien había escrito (seguramente el hijo del dueño del carro): «Señoritingos hidiotas».

Apenas pudieron contener las risotadas, pero Verónica se empeñó en parar en cuanto salieron del pueblo, dispuesta a borrarlo.

—No podemos ir anunciándonos de esta manera —objetó.

De todas formas, en la bajada, no encontraron más que a un botijero con su burro. Quizá porque el botijo era un elemento exótico para los muchachos, se empeñaron en comprarle uno.

A medio camino, Julio dijo:

—¿Sabes, Luci? No creo que vayamos a necesitar tanto pan. No tienes que alimentar a un regimiento.

—Es mejor que sobre —dijo ella.

Sara mencionó a Raúl, alegando que su ausencia era lo único malo de aquellas vacaciones.

—Pues no te digo nada lo que él se estará acordando de nosotros… —puntualizó Verónica.

—Seguro —concedió Julio—. Y especialmente…

Era muy amigo de sugerir cosas. Por lo demás, los otros se hacían los desentendidos cuando así convenía.

Llegaron a tiempo de concederse el proyectado baño antes de comer, ya que si bien el agua estaba fría, el sol calentaba como en verano.

Julio se burló de la forma de nadar de Sara y ella se defendió diciendo:

—No presumas. Ahora es cuando te digo que no me creo ni un poco lo de tus aptitudes de hombre rana.

—Es que como no me dan ocasión…

Parecían hambrientos de aire, sol y naturaleza y en cuanto recogieron la cocina se lanzaron fuera otra vez.

Oscar había propuesto merendar en el monte.

—Pero merendar a base de guisar algo en una fogata.

—Te pareces a Raúl, que siempre habla de comidas, aun cuando se acaba de comer —se burló Sara.

Pero Oscar se salió con la suya y se fueron al monte, llevando una bolsa de salchichas, zumo de naranja y unas manzanas, además de uno de aquellos panes redondos y muy blancos adquiridos en el pueblo.

Hacía calor y se cubrían las cabezas con gorritas de tela ellos y sombreros de paja las chicas.

—¿Os habéis fijado? Parece que estemos en un desierto —empezó a decir Verónica—. Nadie en tierra y nadie en el mar. ¡Ay, qué grande es el mar! Desde aquí se ve el Mediterráneo que es un gusto.

—Y también un barco a lo lejos —pudo decir Oscar, que tenía vista de águila.

—Parece un carguero —opinó Héctor.

—El mar para el carguero y la tierra para nosotros. Estamos solitos —dijo Sara, poniéndose a cantar.

—No desafines, que tenemos compañía —dijo entonces Julio, mientras Petra saltaba, inquieta.

—¿Dónde? —preguntó ella, oteando las peñas.

La respuesta la obtuvo instantes después. Una pareja de jóvenes guardias civiles se acercaba a ellos.