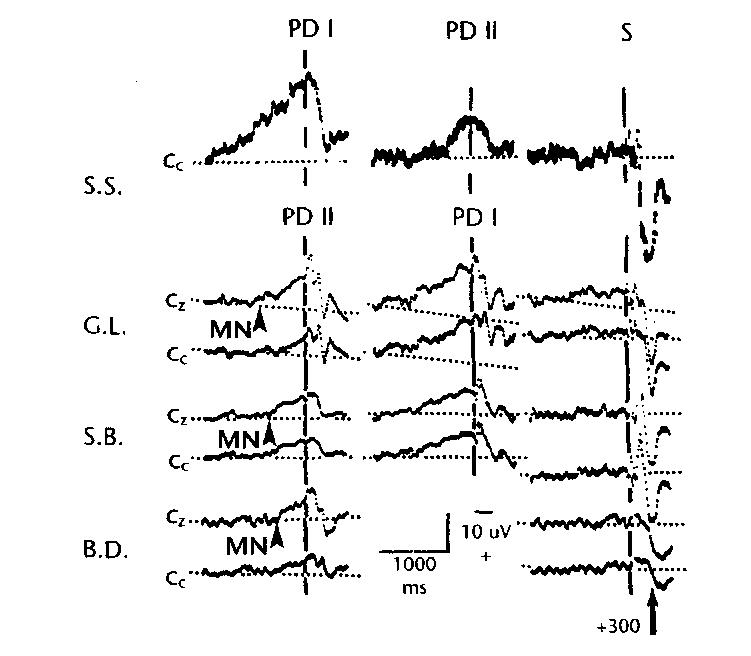

FIGURA 8.1 Esfera de reloj usada por Libet (Libet, 1999, pág. 48).

¿Está usted fuera de la cadena?

Imaginas un constructo mental ficticio llamado «libre albedrío», lo que para un neurocientifico cognitivo es algo así como creer en elfos o en ovnis.

RACHEL PALMQUIST, un personaje de Brain Storm,

de Richard Dooling

Hace algunos años tuve una extraña experiencia. Estaba leyendo una novela divertida e intelectualmente estimulante de Richard Dooling, titulada Brain Storm (1998), que me había recomendado un amigo que insistía en que me gustaría, a pesar del título (en 1978 yo había publicado un libro titulado Brainstorms).

El héroe de esta novela es un joven abogado que visita un laboratorio neurocientifico en el intento de demostrar que su cliente, acusado de asesinato, tiene una lesión cerebral. La neurocientífica que se presta a ayudarle, la doctora Rachel Palmquist, es —¡cómo no!— tan hermosa como desinhibida y las cosas terminan por subir de tono. Desaparecen sus ropas respectivas y, cuando ambos se encuentran ya entrelazados en el suelo del laboratorio, se encuentran con un problema: nuestro héroe, según parece, tiene conciencia, y los pensamientos relativos a su esposa y a sus hijos amenazan con poner un abrupto final al comercio carnal. ¿Qué hacer? La doctora Palmquist hace lo que supongo haría cualquier neurocientífica desnuda y competente bajo las mencionadas circunstancias. Dice:

En La conciencia explicada, Dan Dennett usa la analogía del dibujo animado de Casper. Lo que quieres decir es que tienes alma (Dooling, 1998, pág. 228).

La cuestión objeto de debate es la libertad y, según dice ella, yo explico que no puede existir:

—¿Ni siquiera somos libres?

—Psicología popular otra vez —dijo ella—. Es una bonita ficción. Tal vez una ficción necesaria: la posibilidad de que una parte de tu conciencia pueda separarse de sí misma y, desde su nuevo emplazamiento, evaluar y controlar su propia actividad. Pero un cerebro es una orquesta sinfónica sin director. En este momento estamos oyendo un oboe o tal vez un flautín que realiza una floritura de autoexamen, mientras el resto de los instrumentos se lanzan a un crescendo totalmente distinto. Lo que queda de ti se encuentra en un equilibrio extremadamente complejo de procesadores paralelos biológicos húmedos en competencia entre sí dentro de esa olla electroquímica de fideos que fermenta entre tus orejas, que está a cargo de tu cuerpo, pero que por definición no puede hacerse cargo de sí misma (Dooling, 1998, pág. 229).

¡Todo un discurso! Sin duda debe tratarse de una neurocientífica brillante, puesto que a continuación procede a ofrecer un improvisado resumen de mi teoría de la conciencia que resulta sugerente y muy correcto —lo que ya es difícil de conseguir con la ropa puesta y detrás de un podio—, pero lo que más me gustó fue el toque maestro de Dooling: su personaje interpreta mal la parte de la libertad, exactamente en el mismo sentido en que lo han hecho algunos neurocientíficos de verdad. La cuestión es: ¿opino realmente que el libre albedrío es una ficción? ¿Es eso lo que se desprende de mi teoría de la conciencia? En absoluto, pero más de unos cuantos neurocientíficos y psicólogos piensan que su ciencia ha demostrado precisamente esto, y mi alusión a Casper puede haber contribuido a este malentendido.

Resulta más fácil comprender lo que quiero decir si cambiamos por un momento de fantasía. Recordemos el mito de Cupido, que revolotea con sus alas de querubín, dedicado a enamorar a las personas con su pequeño arco y sus flechas. Se trata de una convención tan poco convincente que resulta difícil creer que alguien la haya tomado en serio en alguna de sus versiones. Pero podemos pretenderlo: supongamos que hubo alguna vez personas que creían que si la gente se enamoraba era por causa de una flecha invisible lanzada por un dios volador. Y supongamos que algún científico aguafiestas llegó y demostró que simplemente no era verdad: no existía ningún dios volador de este tipo. «Ha demostrado que nadie se enamora jamás, no de verdad. La idea de enamorarse no es más que una bonita (tal vez necesaria) ficción. Nunca ocurre». Eso es lo que dirían algunos. Cabe esperar que otros lo negarían: «No. El amor es bien real, y también los flechazos amorosos. Simplemente no es lo que la gente pensaba que era. Es igual de bueno, tal vez incluso mejor. El verdadero amor no requiere ningún dios volador». Ocurre algo parecido con la cuestión de la libertad. Si es usted uno de los que piensan que la voluntad sólo es verdaderamente libre si procede de un dios inmaterial que flota felizmente en su cerebro y lanza flechas de decisión sobre su córtex motor, dado el sentido que da usted a la libertad, mi opinión es que no existe. Si, en cambio, usted piensa que podría haber libertad moralmente relevante sin necesidad de que fuera sobrenatural, mi opinión es que la libertad es real, pero no es exactamente lo que habíamos pensado que era.

Como siempre hay lectores situados en ambos bandos, es imposible llegar a todo el mundo si no se dedica un esfuerzo especial a llamar la atención de todos sobre este problema, cosa que he tratado de hacer repetidamente. Una de las cuestiones que trataba en mi libro Brainstorms era si las creencias o los dolores eran «reales», para lo cual inventé una pequeña fábula sobre unas personas que hablaban un idioma en el que decían sufrir «fatigas» cuando nosotros diríamos que estamos cansados o exhaustos. Cuando entramos nosotros en escena con nuestra sofisticada ciencia, dichas personas nos preguntan cuáles de las pequeñas cosas que circulan por su sangre son las fatigas. No le vemos sentido a la pregunta, lo que les lleva a exclamar, incrédulos: «¿Niega usted que las fatigas sean reales?». Dada su tradición, se trata de una pregunta difícil de responder, que requiere diplomacia (no metafísica) por nuestra parte. En La conciencia explicada (1991a), traté de deshacer la misma confusión con la historia de un loco que decía que no había animales en el zoo (sabía perfectamente que había jirafas y elefantes y demás, pero insistía en que no eran lo que la gente pensaba que eran). Me parecía que había suficiente con dichos ejercicios de imaginación para resolver la cuestión, pero debo decir que el mensaje no parece haber llegado. Finalmente me he dado cuenta de que a mucha gente le gusta mantener el equívoco. No quieren corregir sus imaginaciones. Les gusta decir que yo niego la existencia de la conciencia, que yo niego la existencia del libre albedrío. Incluso un pensador de la inteligencia de Robert Wright encuentra irresistible la negación de la distinción que propongo:

Por supuesto, el problema es aquí la tesis de que la conciencia es «idéntica» a los estados físicos cerebrales. Cuanto más se esfuerzan Dennett y otros por explicarme lo que quieren decir con eso, más me convenzo de que lo que realmente quieren decir es que la conciencia no existe (Wright, 2000, pág. 398).

Y ese penetrante observador cultural que es Tom Wolfe señala que E. O. Wilson, Richard Dawkins y yo mismo presentamos

elegantes argumentos para explicar por qué la neurociencia no reduce en lo más mínimo la riqueza de la vida, la magia del arte, la justicia de las causas políticas […]. Por muchos esfuerzos que hagan, sin embargo, la neurociencia no es recibida por el público como una gran promesa salida de las universidades. Pero sí llega al público, y rápidamente. La conclusión que saca la gente fuera de las paredes del laboratorio es: ¡todo está fijado de antemano! ¡Somos todos máquinas! Eso, y: ¡no me echéis la culpa a mí! ¡Tengo mal los circuitos! (Wolfe, 2000, pág. 100).

Exactamente la misma conclusión a la que Rachel Palmquist pretendía llegar en el suelo del laboratorio. Más adelante en este capítulo nos enfrentaremos al problema de cara, tal como queda formulado en el título de un excelente libro del fisiólogo Daniel Wegner: The IIlusion of Conscious Will (2002). La teoría de Wegner sobre la voluntad consciente es la mejor que conozco, y coincido con ella en casi todos los puntos. He hablado con él sobre su extraña elección del título (desde mi punto de vista). Wegner adopta en mi opinión el papel del científico aguafiestas que demuestra que Cupido no lanza ninguna flecha y luego insiste en titular su libro La ilusión del amor romántico. Pero soy consciente de que algunas personas insistirán en que el título de Wegner dice las cosas tal como son: lo que Wegner demuestra es en efecto que la voluntad consciente es una ilusión. Wegner suaviza el golpe al final diciendo que, aunque la voluntad consciente sea una ilusión, la acción responsable y moral es real. Y eso es lo esencial para los dos. Estamos de acuerdo en que Rachel Palmquist se equivoca cuando usa una teoría neurocientífica de la voluntad para fundamentar su conclusión de que la conciencia de nuestro héroe no debería causarle ningún problema (puesto que en realidad no es libre). Wegner y yo coincidimos en lo esencial; estamos en desacuerdo en cuanto a la estrategia. Wegner piensa que es menos ambiguo, más efectivo, decir que la voluntad consciente es una ilusión, aunque sea una ilusión benigna, y en ciertos aspectos una ilusión verídica. (¿No es esto una contradicción en términos? No necesariamente; del mismo modo que hablamos de un átomo divisible, a pesar de su etimología, nada impide que una ilusión verídica pueda encontrar un lugar en nuestro esquema conceptual). Por mi parte pienso que la tentación de interpretar esta conclusión en el sentido de Rachel Palmquist es tan fuerte que prefiero formular las mismas tesis diciendo que no, que la libertad no es una ilusión; todas las formas de libre albedrío valiosas y deseables están, o pueden estar, a nuestra disposición (pero debemos abandonar cierta ideología falsa y anticuada para comprenderlo). El amor romántico sin la flecha de Cupido sigue siendo algo por lo que vale la pena suspirar. Sigue siendo amor romántico, auténtico amor romántico.

CONRAD: ¡No, no lo es! ¡El amor romántico sin genuina espiritualidad —lo que usted caricaturiza como la flecha de Cupido— no es auténtico amor romántico! ¡Es un sustituto barato! Y lo mismo puede decirse del libre albedrío. Lo que usted llama libre albedrío, un fenómeno que en último término no es sino un complicado engranaje de causas mecánicas que parece una decisión libre (vista desde ciertos ángulos), ¡pero que no lo es en absoluto!

De acuerdo, Conrad, si insiste en usar los términos de este modo. Pero le corresponde a usted demostrar por qué es mejor mantener estas formas «genuinas» del amor romántico y del libre albedrío, cuando los sustitutos que propongo cumplen con todos los requisitos que ha enumerado usted hasta ahora. ¿Por qué habríamos de preocuparnos por las formas «genuinas»? Estoy de acuerdo en que la margarina no es auténtica mantequilla, por muy bueno que sea su sabor, pero si usted insiste en tener mantequilla auténtica a cualquier precio, debería dar una buena razón para ello.

CONRAD: ¡Ajá! Entonces lo admite. Usted no hace sino jugar con las palabras y tratar de colar la margarina como si fuera auténtica mantequilla. ¡Animo a todo el mundo a exigir auténtica libertad; no acepten sustitutos!

¿Y aconseja usted también a los diabéticos que insistan en tener «auténtica» insulina, y no un sustituto «artificial»? ¿Si su auténtico corazón falla alguna vez, rechazará usted un sustituto artificial capaz de realizar todas las funciones de su corazón real? ¿En qué punto el amor por la tradición se convierte en una estúpida superstición? Sostengo que las modalidades de libre albedrío que estoy defendiendo merecen la pena precisamente porque todas desempeñan las funciones valiosas que tradicionalmente se han atribuido al libre albedrío. Pero no puedo negar que la tradición asigna también otras propiedades al libre albedrío que no están presentes en las modalidades que propongo. Y yo digo: tanto peor para la tradición.

El tiempo dirá tal vez qué estrategia expositiva, si la de Wegner o la mía, es la más apropiada para el tema de la libertad, o tal vez no. Pero vergüenza debería darles a todos aquellos que ignoran la tesis —explícitamente defendida por ambos— de que una teoría naturalista de la toma de decisiones sigue dejando mucho margen para la responsabilidad moral[1].

¿Qué es lo que tiene la explicación neurocientífica de la toma de decisiones que convence a tanta gente de que la libertad es una ilusión? No es el mero hecho del materialismo —el hecho de que no hay Cupidos que disparen flechas sobre nuestro córtex motor—, sino un aspecto particular de la explicación neurocientífica, y Rachel Palmquist expresa magníficamente la impresión popular:

La cognición preconsciente es aquella actividad cerebral que tiene lugar antes de que seas consciente de ella. Lo que tal vez no te gustará saber es que esta actividad genera movimientos en el mundo físico. Tu conciencia, si quieres llamarla así, se limita a observar una actividad que se origina en otra parte del cerebro […]. Piensa en tu cerebro como un complejo sistema de redes y procesadores en paralelo. De vez en cuando, algunos son conscientes de ellos mismos, pero la mayoría no lo son. Imagina un vacío moral de 300 milisegundos que se abre justo después de que el cerebro active el comportamiento y antes de que el cerebro sea consciente de ello (Dooling, 1998, pág. 120).

El problema es ese «vacío moral» de 300 milisegundos. ¡Parece como si el cerebro tomara sus decisiones antes de que lo hiciéramos nosotros!

«Estímulos, sensaciones —dijo ella, mientras colocaba un electrodo en cada hombro—. Su procesamiento es preconsciente, por lo que hay importantes decisiones y representaciones mentales que se llevan a cabo antes de que el cerebro sea consciente de ellas» (pág. 122).

El «agujero» de los 300 milisegundos es sin duda real, pero hay algo sospechoso en esta forma de interpretarlo —como un «agujero moral»—, y este es el error que me interesa examinar. De nuevo. Ya lo traté en un capítulo de La conciencia explicada, pero era una exposición oscura y difícil, y será bueno que la refresque un poco. Tal vez ahora la moraleja de la historia llegue con más claridad, y no al revés, tal como la interpretó Rachel Palmquist, esa neurocientífica brillante y desnuda.

¿Son voluntarias las decisiones? ¿O son cosas que nos ocurren? Desde ciertos puntos de vista parecen movimientos preeminentemente voluntarios en nuestras vidas, los instantes en los que ejercemos plenamente nuestra agencia. Pero esas mismas decisiones pueden dar la extraña impresión de estar fuera de nuestro control. Debemos esperar para ver cuál será nuestra decisión sobre algo, y cuando finalmente la tomamos, nuestra decisión emerge a la superficie de nuestra conciencia desde no se sabe dónde. No somos testigos de su proceso de formación; sólo somos testigos de su llegada. Esto puede llevar a la extraña idea de que el cuartel general no se encuentra allí donde estamos nosotros, como sujetos conscientes e introspectivos; se halla en algún lugar más profundo, e inaccesible para nosotros.

DENNETT, Elbow Room

El cerebro tarda un tiempo en hacer las cosas, de modo que siempre que usted hace algo (siempre que su cuerpo hace algo), su cerebro, que es quien controla su cuerpo, tiene que haber hecho algo primero. Normalmente, cuando estamos despiertos y ocupados, hacemos varias cosas a la vez: caminar y hablar, remover el contenido de la cacerola sobre el fogón mientras tratamos de preparar el ingrediente que va a continuación, leer el próximo pasaje del piano mientras escuchamos lo que toca el violoncelo y ponemos las manos en posición para la próxima cascada de acordes, o simplemente alargamos la mano para coger la cerveza mientras hacemos zapping. Suceden tantas cosas a la vez, superpuestas en el tiempo, que sería difícil diseccionar todas sus dependencias, pero es posible silenciarlo todo y aislar un acto «único» para poder estudiarlo. Siéntese usted y quédese muy quieto durante un rato, trate de no pensar en nada, y luego, sin otra razón que el mero hecho de querer hacerlo, flexione la muñeca una vez. Una simple flexión, por favor, cada vez que, como se dice, se lo pida el espíritu[3].

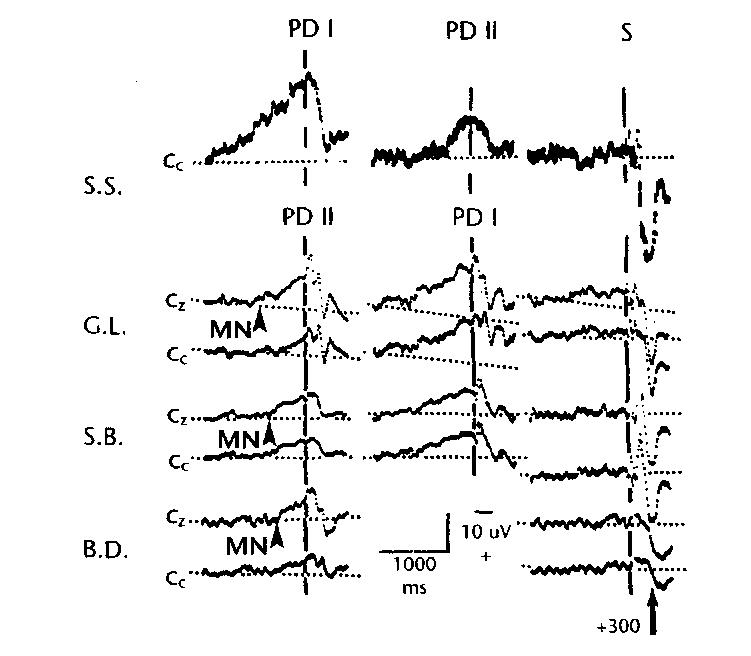

Llamemos a su acto voluntario e intencional: ¡flexión! Si monitorizamos su cerebro con un sistema de electrodos de superficie (basta con que estén en el cuero cabelludo, no será necesario insertarlos en el cerebro), veremos que la actividad cerebral previa a ¡flexión! tiene un curso temporal definido y repetible, y también una forma determinada. Dura casi un segundo —entre 500 y 1000 milisegundos— y termina cuando se mueve su muñeca (cosa que podemos detectar si hacemos que su muñeca intercepte un rayo de luz dirigido a una sencilla célula fotoeléctrica). El movimiento de la muñeca viene precedido por menos de 50 milisegundos de actividad en los nervios motores que descienden desde el córtex motor de su cerebro hasta los músculos de su antebrazo, pero lo han precedido 800 milisegundos —casi un segundo— de una actividad claramente detectable en su cerebro conocida como «potencial de disposición» [readiness potential] o PD (Kornhuber y Deecke, 1965). (Véase la figura 8.1.)

FIGURA 8.1 Esfera de reloj usada por Libet (Libet, 1999, pág. 48).

En algún punto de esos 1000 milisegundos se encuentra el célebre «tiempo t», el momento en el que usted decide conscientemente flexionar la muñeca. BenjamIn Libet se propuso determinar exactamente cuándo era. Como este momento viene definido por sus propiedades subjetivas, tuvo que dirigirse a usted para saber cuándo ocurre, para poder superponerlo luego a la serie de eventos objetivos que se producían en su cerebro. Diseñó un inteligente mecanismo para registrar ambas series, la subjetiva y la objetiva. Hacía que los sujetos miraran hacia un «reloj» con un punto que se movía rápidamente, como la segunda manecilla, pero a una velocidad considerablemente superior, una revolución cada 2,65 segundos, de modo que podía obtener lecturas de fracciones de segundos que luego podía contrastar con sus registros cronometrados de actividad cerebral (figura 8.2).

FIGURA 8.2 Esfera de reloj usada por Libet (Libet, 1999, pág. 48).

Libet pidió a sus sujetos que tomaran nota de la posición del punto en la esfera del reloj en el instante en que decidían flexionar la muñeca o eran conscientes del impulso o el deseo de flexionarla. Esta es la información que debían darle (más tarde, mucho después de haber hecho la flexión, sin necesidad de apresurarse a entregar su informe). Libet descubrió un agujero temporal o latencia entre el PD que medía en el cerebro de los sujetos y el momento declarado de la decisión de entre 300 y 500 milisegundos. Ese es el «vacío moral» del que habla Rachel Palmquist, y es enorme para los estándares neurocientíficos (en comparación, por ejemplo, con las inexactitudes e idiosincrasias observables en otros juicios de simultaneidad). No existe la menor duda de que, en esta circunstancia artificial, el PD es la causa de la flexión. El PD es un índice de predicción muy fiable de la flexión. Así pues, ¿dónde está el problema? Parece ser el siguiente: cuando usted piensa que está tomando una decisión, no hace más que contemplar pasivamente una especie de vídeo interno retrasado (con un inquietante retraso de 300 milisegundos) de la auténtica decisión que tuvo lugar inconscientemente en su cerebro un buen rato antes de que «se le ocurriera» flexionar la muñeca. Tal como dije en La conciencia explicada.

No es que estemos «fuera de la cadena» (como dicen en la Casa Blanca), pero como accedemos a la información con retraso, lo único que podemos hacer es intervenir con «vetos» o «incentivos» de última hora. Como estoy más abajo del cuartel general (inconsciente), yo no tengo iniciativa real, nunca estoy presente en el nacimiento de un proyecto, pero ejerzo una moderada modulación ejecutiva sobre las políticas previamente dictadas que pasan por mi despacho (Dennett, 1991a, pág. 164).

Pero en realidad Yo exponía este punto de vista únicamente para demostrar su falsedad. A continuación decía: «Esta imagen es atractiva pero incoherente». Otras personas, sin embargo, no parecen ver la incoherencia. Tal como lo ha expresado el destacado (y bien vestido) neurocientifico Michael Gazzaniga: «Libet determinó que los potenciales cerebrales se activan 350 milisegundos antes de que tengamos la intención consciente de actuar. De modo que antes de que seamos conscientes de que estamos pensando en mover el brazo, nuestro cerebro ya está trabajando para realizar el movimiento» (Gazzaniga, 1998, pág. 73). William Calvin, otro notable (y sin duda debidamente trajeado) neurocientifico se expresa con mayor prudencia:

Mi colega neurofisiólogo Ben Libet ha demostrado, para consternación de todos, que la actividad cerebral asociada a la preparación del movimiento (algo llamado «potencial de disposición») […] comienza un cuarto de segundo antes de que declaremos haber decidido movemos. Simplemente no éramos conscientes de nuestra decisión de movemos, pero ya estaba en curso (Calvin, 1989, págs. 80-81).

Y el propio Libet ha resumido recientemente su propia interpretación del fenómeno en los siguientes términos:

La iniciación del acto voluntario y libre parece tener lugar en el cerebro de un modo inconsciente, antes de que la persona sepa conscientemente que quiere actuar. ¿Qué papel le queda, pues, a la voluntad consciente en el acto voluntario? (véase Libet, 1985). Para responder a esto es preciso reconocer que la voluntad consciente (V) se activa ciertamente unos 150 milisegundos antes de la activación del músculo, aunque sea posterior al inicio del PD. Un intervalo de 150 milisegundos sería tiempo suficiente para que la función consciente afectara al resultado final del proceso volitivo. (En realidad, sólo disponemos de 100 milisegundos a tal efecto. Los últimos 50 milisegundos previos a la activación del músculo es el tiempo que necesita el córtex motor primario para activar las células nerviosas motrices de la columna. Durante este tiempo el acto avanza hacia su culminación sin que el resto del córtex cerebral pueda hacer nada para detenerlo) (Libet, 1999, pág. 49).

Sólo una décima de segundo —100 milisegundos— durante la cual deben emitirse los vetos presidenciales. Tal como dijo una vez en broma el astuto (e impecablemente ataviado) neurocientífico Vilayanur Ramachandran: «Esto sugiere que nuestras mentes conscientes tal vez no sean libres de hacer cosas, sino más bien de no hacerlas» (Holmes, 1998, pág. 35). Odio mirarle el dentado a un caballo regalado, pero ciertamente quiero más libertad que eso. ¿Podemos encontrar algún fallo en el razonamiento que ha llevado a este distinguido grupo de neurocientíficos a esta conclusión?

La propuesta experimental de Libet es inusual y merece un examen cuidadoso. Estamos sentados tranquilamente, viendo cómo el punto del reloj da vueltas y vueltas, y esperamos a que, por ninguna razón excepto tal vez que nos estamos aburriendo, decidimos flexionar la muñeca: «Dejemos que el impulso de actuar aparezca por sí mismo en cualquier momento, sin ninguna preparación o concentración previa sobre cuándo hacerlo» (Libet y otros, 1983, pág. 625). Es importante que no apliquemos estrategias como la de decidir que flexionaremos la muñeca cada vez que la manecilla del reloj llegue a la posición de «las tres», puesto que entonces habríamos tomado una decisión («basada en nuestro libre albedrío») previa y no haríamos sino aplicarla de manera más o menos irreflexiva, en función de la información visual sobre la esfera del reloj. (Recordemos el caso de Martin Luther, que tomó su decisión hace largo tiempo, y ahora no puede hacer otra cosa). ¿Cómo podemos estar seguros de que no estamos dejando que algún elemento de la esfera del reloj active nuestra «libre» decisión? Cada cual podrá pensar lo que quiera, pero por el momento supongamos que hemos conseguido seguir las instrucciones al menos hasta el siguiente punto: hasta donde somos capaces de decirlo, no estamos «fijando» nuestra decisión a la posición del punto en el reloj, sino que sólo «registramos» en qué posición se encuentra la aguja cuando «se nos ocurre» flexionar la muñeca. Después de hacerlo, le decimos a Libet en qué posición estaba («El punto del reloj acababa de pasar las 10 cuando me decidí» o «El punto estaba abajo de todo, posición 30», o lo que sea), y estos datos previamente recogidos le permiten a Libet establecer con una precisión de milisegundos cuándo estaba el punto en aquella posición. Libet puede superponer entonces un registro temporal de nuestro flujo de conciencia (según nuestros informes posteriores) al de nuestra actividad cerebral, y eso determinará el momento en que tomamos conciencia de nuestra decisión, ¿correcto? Esa es la premisa que subyace al experimento de Libet, pero no es tan inocente como podría parecer a primera vista.

Supongamos que en su caso Libet sabe que el potencial de disposición se activó en el milisegundo 6,810 del experimento, y que el punto del reloj estaba justo (según usted le dijo haber visto) en el milisegundo 7,005. ¿Cuántos milisegundos cabe esperar que debamos añadir a este número para llegar al momento en que usted fue consciente de ello? La luz llega desde la esfera del reloj hasta su ojo de forma casi instantánea, pero el recorrido de las señales desde la retina hasta el córtex estriado, pasando por los núcleos geniculados laterales, lleva entre 5 y 10 milisegundos (una fracción irrisoria de los 300 milisegundos de partida), pero ¿cuánto tiempo más tarda para llegar hasta usted?). (¿O es que se halla usted situado en el córtex estriado?). Las señales visuales deben ser procesadas antes de que lleguen a donde sea que deban llegar para que usted pueda tomar una decisión consciente de simultaneidad. El método de Libet presupone, en resumen, que podemos localizar la Intersección de dos trayectorias:

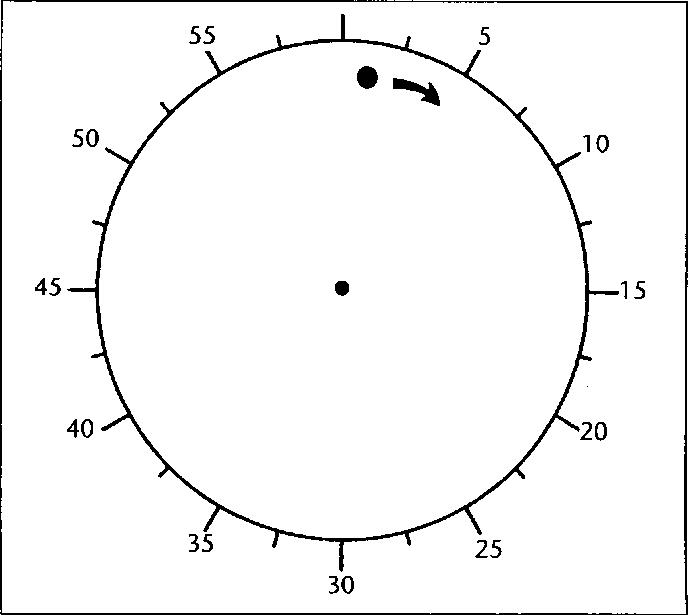

de tal modo que dichos eventos se produzcan en paralelo, por así decirlo, en un lugar en el que pueda registrarse su simultaneidad. Como Libet quiere oírle hablar a usted, no a su córtex estriado, necesitamos saber dónde se encuentra usted ubicado en el cerebro antes de que podamos comenzar siquiera a interpretar los datos. Supongamos, por mor del argumento, que esto tiene sentido. Para ser justos y constructivos, dejemos a un lado todas las versiones extravagantes de la suposición: Libet no supone que usted sea un homúnculo, con brazos y piernas, ojos y orejas, como el hombrecillo verde de la sala de control de la marioneta de tamaño humano de la morgue de Men in Black: hombres de negro, y no supone que usted sea una porción inmaterial de ectoplasma que fluye por su cerebro como una ameba fantasmática, ni que usted sea un ángel cuyas alas estarán dobladas hasta que sea llamado a subir volando al cielo. Debemos considerar una versión minimalista de la hipótesis, desembarazada de todos estos incómodos detalles: ustedes «lo que sea que haga falta para poder experimentar la simultaneidad entre la decisión y la orientación del punto en la esfera del reloj». (Si necesitamos una imagen, podemos imaginarnos vagamente este «lo que sea» como algún nexo o núcleo de actividad cerebral, que puede cambiar de ubicación en diferentes condiciones, una onda cerebral con poderes cognitivos harto especiales. Véase la figura 8.3.) En tal caso quedan al menos tres posibilidades por explorar:

FIGURA 8.3 ¿Dónde se encuentra usted en su cerebro?

Plantear la cuestión de esta forma tan cruda ayuda —espero— a clarificar los problemas que presenta el modelo de Libet. ¿Cuál es la premisa no formulada que hay detrás de estas hipótesis? ¿Qué diferencia supondría para usted estar en uno u otro de estos lugares? La idea central, presumiblemente, es que usted sólo puede actuar desde el lugar en el que está, de modo que si no está en la facultad de razonamiento práctico cuando se toma la decisión, no es usted quien ha tomado esta decisión. En el mejor de los casos la habrá delegado. («Quiero estar en la facultad de razonamiento práctico. Después de todo, si no estoy allí cuando se toman las decisiones, las decisiones no serán mías. ¡Serán suyas!»). Pero si usted se encuentra efectivamente allí, es posible que esté tan ocupado tomando la decisión que «pierda de vista» el trabajo que debe realizar el centro de visión, y nunca le llegue el resultado. De modo que tal vez sería mejor que fuera usted saltando entre el centro de visión y la facultad de razonamiento práctico. Pero si hiciera eso, cabe la posibilidad de que fuera consciente de la decisión en el momento mismo en que la tomó, pero tardara más de 300 milisegundos en ir hasta el centro de visión y obtener una imagen —tal vez llegara justo en el momento en que se recibía la imagen del punto señalando hacia abajo—, con lo que habría juzgado mal la simultaneidad por haber perdido la cuenta del tiempo que tardó en ir de un sitio al otro. ¡Uf! Eso sería otra hipótesis más, llamémosla Yo paseante, que podría salvar la libertad, al demostrar que el agujero era una ilusión, después de todo. De acuerdo con esta hipótesis, usted decidió conscientemente flexionar la muñeca cuando esa parte de su cerebro decidió flexionarla (usted estaba allí, en ese mismo momento, dirigiendo el potencial de disposición en el momento de su creación), pero se equivocó al estimar el tiempo objetivo de la decisión según el reloj por culpa del tiempo que tardó en llegar al centro de visión y comprobar la última posición del punto en la esfera.

Si no le gusta esta hipótesis, ahí va otra que tal vez podría servir, basada en la alternativa (c), según la cual tanto el centro de visión como la facultad de razonamiento práctico serían desplazados fuera del cuartel general. Llamémoslo Yo externo. Usted ha delegado todas estas tareas a diversos subcontratistas, como se diría hoy en el mundo de los negocios, pero mantiene un control limitado sobre sus actividades desde su butaca del cuartel general, mediante el envío de órdenes y la recepción de los resultados, en un ciclo continuo de órdenes y respuestas. Si le piden una razón para no cenar fuera esta noche, usted manda a buscar una razón en la facultad de razonamiento práctico, y la recibe rápidamente: estoy muy cansado y hay comida en la nevera que se echará a perder si no la comemos hoy. ¿Cómo las encontró la facultad? Y ¿por qué en ese orden? ¿Qué operaciones realizó para generarlas? Usted no sabe nada de todo eso: simplemente sabe lo que usted ha pedido y reconoce que lo que ha recibido como respuesta se ajusta adecuadamente a su encargo. Si le preguntan qué hora es, usted envía la orden adecuada al centro de visión y este responde con la última imagen de su reloj de muñeca, con algo de ayuda del centro de control del movimiento de la muñeca, pero no tiene ni idea de cómo se logró este éxito conjunto. Ante el problema de los retrasos temporales variables, establece un sistema de sellos temporales que funciona bien en la mayoría de los casos, pero falla en el contexto más bien artificial que propone Libet. Cuando se le pide que valore, desde su desaventajada posición en el cuartel general, en qué momento exacto emitió la orden de flexionar la muñeca su facultad del razonamiento práctico (un juicio que usted debe realizar en función de los sellos temporales que encuentra en los informes que le llegan desde la facultad de razonamiento práctico y el centro de visión), se equivoca de informes. El hecho de tener que confiar en información de segunda mano (informes de los dos subcontratistas) hace que sea fácil equivocarse respecto a qué evento sucedió primero, o cuáles de ellos han sido simultáneos.

Una cosa que tiene a su favor esta hipótesis es que tales juicios de simultaneidad son actos antinaturales a menos que estén dirigidos a algún propósito concreto, como el intento de iniciar el staccato en el momento en que el director dé la entrada, o de darle a una bola rápida para mandarla por encima del lanzador. En dichos contextos naturales se pueden realizar auténticas hazañas de precisión temporal, pero es notoria la facilidad con la que se producen errores o interferencias en los juicios aislados de simultaneidad «intermodales» (responder a preguntas tales como ¿qué fue primero, la señal luminosa o el pitido, o fueron simultáneos?). Lo que se presenta subjetivamente como simultáneo puede variar por entero en función de cómo realizamos un juicio, de qué uso le queramos dar. De modo que si usted realiza sus juicios de simultaneidad desde una posición tan poco aventajada, sin ningún contexto natural que aporte una razón para el juicio, es muy posible que ordene a la facultad de razonamiento práctico que emita una decisión y simplemente traspapele el informe final, de modo que se equivoque al estimar que ha sido simultáneo a la percepción del centro de visión de que el punto estaba en la posición del 30. Pero tal vez esta hipótesis no le resulte atractiva, puesto que de acuerdo con ella usted no está de hecho presente en la facultad de razonamiento práctico cuando toma la decisión.

Todavía queda otra hipótesis, que le devuelve a usted allí donde está (o estaba) la acción: la tinta de secado lento. Cuando usted toma una decisión, de manera consciente, en la facultad de razonamiento práctico (y usted está ahí, en el meollo del asunto), «escribe el resultado» con una tinta que es de secado lento: usted puede comenzar a actuar inmediatamente de acuerdo con ella, pero no podrá compararla con lo que ocurre en el campo de la visión hasta que la tinta se seque (al cabo de unos 300 milisegundos). (Esta hipótesis está inspirada en otro experimento de Libet que trato en La conciencia explicada [Dennett, 1991a], relativo a la «referencia hacia atrás en el tiempo» de la conciencia). Según esta hipótesis, usted es quien decide ejecutar la ¡flexión! exactamente cuando se inicia el PD en su cerebro, sin ningún retraso, pero no compara la decisión consciente con el resultado procedente del centro de visión hasta que han pasado unos buenos 300 milisegundos más, el tiempo que tarda su decisión en secarse antes de entrar en la sala de comparaciones.

Y si no le gusta tampoco esta hipótesis, todavía se podrían considerar otras, incluidas, por supuesto, todas las hipótesis que no «salvan la libertad» porque tienden a confirmar la idea de Libet: que en el curso normal de la toma de una decisión moral, usted dispone como máximo de unos 100 milisegundos para emitir su veto o introducir cualquier otra corrección en las decisiones tomadas previamente (y en otro lugar) de manera inconsciente. Y, sin embargo, ¿no sería mejor descartar en bloque todas estas pobres hipótesis, sobre la base de que constituyen simplificaciones extremas y nada realistas de todo cuanto sabemos sobre el procesamiento de toma de decisiones en el cerebro? Claro que podríamos hacerlo, y es incluso lo que deberíamos hacer. Pero al hacerlo no descartamos únicamente las fantasiosas hipótesis que podrían «salvar la libertad» frente a los datos de Libet; también debemos descartar la propia hipótesis de Libet y todas las demás que pretenden demostrar que sólo tenemos «libertad de no hacer». Esta hipótesis depende tanto como las que acabamos de esbozar de que nos tomemos en serio la idea de que usted está limitado a los materiales a los que tiene acceso en una región particular del cerebro. ¿Cómo es eso? Consideremos la idea de que exista una ventana de oportunidad muy estrecha para emitir el veto. Libet presupone tácitamente que usted no puede considerar seriamente si quiere o no vetar algo hasta que es consciente de lo que usted podría querer vetar, y debe esperar 300 milisegundos o más para que esto ocurra, lo que le deja sólo 100 milisegundos para «actuar»: «Esto proporciona un período durante el cual la función consciente estaría en posición de determinar si el proceso volitivo llegará o no a completarse» (Libet, 1993, pág. 134). La «función consciente» espera, en el Teatro Cartesiano, hasta que llega la información, y sólo entonces tiene acceso a ella y puede ponerse a pensar en lo que puede hacer respecto a ella, si debe vetarla, etc. Pero ¿por qué no podría haber estado pensando hace medio segundo («inconscientemente») en la posibilidad de flexionar la muñeca? Libet presupone necesariamente que el cerebro es capaz de resolver los detalles de la implementación del acto en el curso de dicho período de tiempo, pero sólo una «función consciente» tiene el talento requerido para examinar los pros y los contras de una decisión de veto.

En realidad, el propio Libet se da cuenta de este problema en cierto punto vio aborda directamente: «No se excluye la posibilidad de que algunos de los factores en los que se basa la decisión de veto (control) se desarrollen a través de procesos inconscientes previos al veto» (Libet, 1999, pág. 51). Pero si no se excluye tal posibilidad, la conclusión que deberían sacar Libet y los demás es que el «agujero» de los 300 milisegundos no ha quedado en absoluto demostrado. Después de todo, sabemos que en circunstancias normales el cerebro inicia su labor de discriminación y evaluación tan pronto como recibe los estímulos, y trabaja simultáneamente en numerosos provectos, lo que nos permite responder inteligentemente y a tiempo a muchos requerimientos distintos, sin tener que ponerlos en lista de espera para que pasen por el molinete de la conciencia antes de que comience su evaluación. Patricia Churchland (1981) demostró este punto con un sencillo experimento en el que pedía a los sujetos que respondieran conscientemente (¿cómo si no?) a una señal luminosa. Su tiempo total de respuesta era alrededor de 350 milisegundos. La reacción de Libet al descubrimiento de Churchland fue insistir en que tal respuesta se había iniciado inconscientemente: «La capacidad de detectar un estímulo y reaccionar resueltamente ante él, o estar psicológicamente influido por el mismo, sin que el sujeto reconozca ninguna conciencia del estímulo, es una posibilidad ampliamente aceptada» (Libet, 1981, pág. 188). Pero eso concede justamente el punto en discusión: usted puede reaccionar ante —o estar psicológicamente influido por— la decisión de flexionar la muñeca mucho antes de que dicha decisión «emerja a la conciencia». A pesar de todos los experimentos de Libet, usted podría tener acceso óptimo en todo momento a las decisiones que toma. Es decir, podría ser que todas las partes de su yo competentes para desempeñar alguna función en las decisiones que le corresponda a usted tomar reciban todo cuanto necesitan para hacer su trabajo en el menor tiempo posible. (¿Qué otra cosa podría preocuparle cuando se pregunta si recibe la información a tiempo para introducir los cambios que quiera?).

Los datos de Libet sí descartan una hipótesis, que tal vez hubiera sido nuestra favorita: el Yo autocontenido, según la cual todas las rutinas del cerebro se hallan concentradas en una única localización compacta, donde todo confluye en un mismo punto: la visión, el oído, las decisiones, los juicios de simultaneidad… Teniéndolo todo tan a mano, no se plantearía ningún problema temporal: una persona, un alma, podría instalarse allí tranquilamente y tomar decisiones libres y responsables, y ser simultáneamente consciente de estas y de todo lo que ocurre en su conciencia en aquel momento. Pero no hay tal lugar en el cerebro. Tal como nunca me canso de señalar, todo el trabajo que realiza el imaginario homúnculo del Teatro Cartesiano debe ser dividido y repartido en el espacio y en el tiempo entre diversas instancias cerebrales. Vuelve a ser momento de repetir mi irónico lema: si uno se hace lo bastante pequeño, puede llegar a externalizarlo prácticamente todo.

El cerebro necesita tiempo para procesar los estímulos, y la cantidad de tiempo depende de qué información utilice y para qué propósitos. Un jugador de tenis de élite puede devolver un servicio del rival en unos 100 milisegundos. Un servicio de Venus Williams (a una media de 200 kilómetros por hora) puede cruzar los 23 metros que separan las dos líneas de fondo en menos de 450 milisegundos, sólo 50 milisegundos más de los que tardó el servicio más rápido registrado en la historia (el de Greg Rusedski, a 236 kilómetros por hora de velocidad inicial). Y como la precisión temporal y el diseño del resto dependen decisivamente de la información visual (si usted se inclina a dudarlo, trate de restar con los ojos vendados), el cerebro debe ser capaz de recoger la información visual y canalizarla hacia un uso muy preciso en muy escaso tiempo. Tal como demostró Churchland, un sujeto normal tarda unos 350 milisegundos en apretar un botón si se le pide que indique cuándo ve una señal luminosa. Ahora bien, todas estas son respuestas conscientes, voluntarias e intencionales (¿o no?), y no experimentan ningún retraso de 300 o 500 milisegundos. Por supuesto, tanto el jugador de tenis como el sujeto del experimento deben haber decidido antes (de manera libre y consciente) que iban a ajustar sus respuestas a ciertas condiciones particulares. Son casos como el de Luther, a escala reducida. El jugador de tenis se compromete previamente con un plan sencillo y luego permite que los «reflejos» ejecuten su acto intencional. (Puede conservar cierta condicionalidad, del tipo de Si alto al revés ENTONCES globo defensivo si NO cortada al fondo de la pista. Lo que hace el jugador, en efecto, es convertirse temporalmente en una máquina de situación-acción). Y cuando decidimos cooperar con el experimentador apretando el botón cada vez que aparezca la señal luminosa, estamos haciendo lo mismo: nos sentamos, ponemos el piloto automático y dejamos que se lleve a cabo la decisión. «No podía hacer otra cosa», podríamos decir. «Como no había tiempo de considerar ni de reflexionar, hice todas mis consideraciones por adelantado, cuando disponía de todo el tiempo que quisiera, para que cuando llegara el momento pudiera actuar sin necesidad de pensar».

Esto es algo que hacemos continuamente. Nuestras vidas están llenas de decisiones que llevar a cabo cuando llegue el momento, compromisos revisables con estrategias y actitudes que configurarán unas respuestas que deberemos emitir con demasiada rapidez en el curso de la acción como para poder considerarlas reflexivamente. Somos los creadores y los ejecutores de estas políticas, aunque las compilemos en partes que sólo podemos controlar y supervisar indirectamente. El hecho de que podamos tocar en una banda musical, por ejemplo, demuestra que nuestros cerebros son capaces de realizar muchas tareas a la vez siguiendo unos patrones temporales de gran complejidad, y todo ello es algo deliberado, controlado e intencional. Las respuestas que damos en una conversación, las palabras mismas que nos decimos en silencio a nosotros mismos cuando reflexionamos sobre lo que vamos a hacer, son actos cuya preparación se remonta siempre al pasado. Lo que Libet descubrió no es que la conciencia apenas logra seguir el paso de las decisiones inconscientes, sino que la toma de decisiones conscientes requiere tiempo. Si debemos tomar una serie de decisiones conscientes, lo mejor que podemos hacer es reservar medio segundo de reflexión, más o menos, para cada una, pero si debemos ejercer nuestro control de manera más rápida nos veremos obligados a compilar nuestras decisiones en una rutina que descarte buena parte del procesamiento requerido para una decisión consciente única. Libet recoge un sencillo experimento de Jensen (1979) que demuestra este efecto. Jensen pidió a los sujetos que presionaran un botón tan pronto como fueran conscientes de una señal luminosa, igual que había hecho Patricia Churchland, y obtuvo unos resultados consistentes con los suyos (en realidad, los tiempos de reacción de sus sujetos eran bastante más raros: una media de 250 milisegundos). Luego pidió a sus sujetos que retrasaran la activación del botón sólo un poco, tan poco como fuera posible. Tuvieron que añadir otros larguísimos 300 milisegundos a su tiempo de respuesta. El cerebro tiene trucos para evitar esos retrasos bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo cuando buscamos ciertos objetos en un determinado escenario y disponemos de poco tiempo. Al buscar un objeto en concreto, por ejemplo, el cerebro opta a veces por dejarse ir; realiza un repaso visual al azar sobre el conjunto de la muestra, aunque pudiera hacer una búsqueda metódica «más eficiente». La atención salta más rápidamente de un objeto a otro cuando se la deja a su aire, puesto que «la atención es rápida, mientras que la voluntad es lenta» (Wolfe, Alvarez y Horowitz, 2000).

Habitualmente estos trucos encajan sin problemas entre sí y son incorporados a las tareas de control del cerebro sobre su propia actividad, pero en circunstancias artificiales (como las que astutamente diseñan los experimentadores) pueden ponerse de manifiesto. Por ejemplo, cuando el cerebro ejecuta una decisión de actuar (en el momento en que se aprecia el PD) proyecta una serie de anticipaciones —produce un pequeño futuro— de lo que debería ocurrir. Si lo que ocurre a continuación es alterado artificialmente —por ejemplo se acelera o se retrasa—, ello genera violaciones de dichas anticipaciones e indica que algo va mal. Pero es posible que el cerebro no pueda generar la interpretación correcta de lo que ha ocurrido en este contexto desconocido. En La conciencia explicada (Dennett, 1991a, págs. 167-168), describí un experimento temprano que ilustraba esta posibilidad, y lo bauticé como el carrusel precognitivo de Grey Walter. A principios de la década de 1960, el eminente neurocirujano y pionero de la robótica Grey Walter quiso aprovechar la circunstancia de disponer de una serie de pacientes epilépticos con unos electrodos implantados en sus áreas motrices. Conectó los cables de los electrodos a un proyector de diapositivas con carrusel, de modo que cada vez que los pacientes decidían (improvisadamente, cuando el espíritu se lo pedía) pasar a la siguiente diapositiva, la actividad detectada en la región motriz disparaba directamente el avance del carrusel. El botón que pulsaban los pacientes era de pega, es decir, no iba conectado a nada. El efecto, según Walter, era impactante: a los pacientes les parecía que cada vez que «iban a» presionar el botón, pero siempre antes de que llegaran a decidirlo, el proyector les leía la mente y se les adelantaba[2]. La percepción prevista de un cambio en la diapositiva se veía «escamoteada» por una percepción ligeramente anterior del mismo cambio, lo que suscitaba en ellos una firme y siniestra impresión de que algo extraño estaba ocurriendo; el proyector les estaba leyendo la mente. En cierto sentido eso era exactamente lo que ocurría, pero no se trataba de que supiera sus decisiones antes de que ellos fueran conscientes de ellas: sólo estaba «leyendo» y ejecutando sus decisiones conscientes antes de que sus propios músculos del brazo pudieran «leerlas» y ejecutarlas. Imaginemos que ponemos una fotografía en un sobre y la enviamos a un amigo (por correo ordinario), y supongamos que la carta es inmediatamente interceptada por un ladrón de correo que, para hacer una gamberrada, escanea nuestra fotografía y se la envía por email a nuestro amigo minutos después de que echemos el sobre al correo. Media hora después de haber enviado la fotografía, nuestro amigo nos llama y se maravilla ante los detalles de la imagen. Nosotros preveíamos exactamente esa llamada, pero no antes de dos o tres días. El hecho nos parecería inquietante, cuando menos, y tal vez nos sentiríamos tentados de llegar a la falsa conclusión de que debemos de haber enviado la carta mucho antes de que fuéramos conscientes de haberlo hecho: ¿no nos habremos levantado sonámbulos de la cama un día de estos?

El desfase de 300 milisegundos de los sujetos de Libet podría obedecer a una confusión parecida. Cuando realizamos una acción intencional, normalmente la supervisamos visualmente (también mediante el oído y el tacto, por supuesto) para asegurarnos de que se desarrolla según lo previsto. La coordinación entre el ojo y la mano es posible gracias a una estrecha coordinación de sistemas sensoriales y motores. Supongamos que estoy mecanografiando intencionalmente las palabras «flexionar la muñeca» y deseo revisar mi producción en busca de errores tipográficos. Como las instrucciones motrices tardan cierto tiempo en ejecutarse, mi cerebro no debería comparar la instrucción motriz actual con la percepción visual actual, puesto que para cuando vea la palabra «flexionar» en la pantalla, mi cerebro ya estará enviando a mis músculos la instrucción de escribir «muñeca». Para realizar un control visual eficiente, mi cerebro debería retener la instrucción anterior (escribe «giro») durante un cierto tiempo (¿tinta de secado lento?). Si dicho hábito estuviera lo bastante arraigado (¿y por qué no habría de estarlo?), debería interferir con el intento de realizar el acto más bien antinatural de determinar el momento de la decisión y no el de la acción ejecutada. La única forma de que los datos de Libet pudieran prestar algún tipo de apoyo al inquietante agujero de 300 milisegundos es suponer que el juicio de simultaneidad que propone no se vea distorsionado por ningún hábito de este tipo, pero tenemos buenas razones para creer que no es así, por lo que debemos considerar el agujero como un producto de una teoría mal construida y no como un auténtico descubrimiento.

Cuando dejamos atrás el cuello de botella cartesiano, y con él nuestro compromiso con el ideal de un mítico tiempo t (el instante en que se produce la decisión consciente), el descubrimiento de Libet de la ventana de 100 milisegundos para emitir el veto se esfuma por completo. Vemos entonces que nuestra libertad de decisión, como todas nuestras demás capacidades mentales, debe extenderse en el tiempo, no medirse por instantes. En cuanto distribuimos por el cerebro, tanto en el espacio como en el tiempo, el trabajo que antes realizaba el homúnculo (en este caso, la toma de la decisión, la comprobación del reloj y el juicio de simultaneidad), también tenemos que distribuir la agencia moral. No estamos fuera de la cadena; somos la cadena. Somos tan grandes como eso. No somos un punto sin extensión. Lo que hacemos y lo que somos incorpora todas esas cosas que ocurren: no es nada distinto de ellas. En cuanto comience a verse a usted mismo desde esta perspectiva, podrá descartar el concepto antes tan persuasivo de una actividad mental que tiene un contenido consciente y que sólo posteriormente “emerge a la conciencia” (donde está usted esperando ansioso a tener acceso a ella). Esto no es más que una ilusión, puesto que muchas de nuestras reacciones ante esta actividad mental tienen su inicio en un momento anterior: hasta allí llegan nuestras «manos», tanto en el espacio como en el tiempo[3].

Ilusoria o no, la voluntad consciente es la guía de la persona hacia su responsabilidad moral en sus acciones.

DANIEL WEGNER, The Illusion of Conscious Will

Si el modelo cartesiano de Libet sobre la toma consciente de decisiones es demasiado simple, ¿qué aspecto tendría un modelo mejor? El modelo de Daniel Wegner tiene la curiosa virtud de estar a medio camino en la dirección correcta. Es todavía demasiado cartesiano, demasiado dependiente de la seductora metáfora del «lugar donde estoy en el cerebro», lo cual no hace más que ilustrar el poderoso atractivo de esta idea. Resulta muy difícil, realmente, describir la fenomenología inmediata de la toma de decisiones en otros términos, de modo que si tratamos de orientarnos desde el refugio que ha construido Wegner a medio camino, tal vez podamos ver mejor cómo completar nuestra salida del Teatro Cartesiano.

Todo el mundo sabe lo que se supone que es capaz de hacer un telépata; pues bien, Wegner es un consumado telépata, pero no tanto para leer como para escrituren otras mentes. Wegner ha descubierto la manera de diseñar acciones intencionales e imponerlas a otras personas, de modo que piensen que han decidido realizarlas por sí mismas. Existe una pequeña industria artesanal en el mundillo filosófico de los estudios sobre la libertad dedicada al estudio de toda clase de experimentos mentales relativos a diversos personajes imaginarios capaces de escribir en la mente de otros, como por ejemplo unos nefandos neurocirujanos empeñados en implantar sistemas de control remoto en los cerebros de sus víctimas; sin embargo, los experimentos reales sobre la escritura de mentes introducen algunas novedades que poseen, en mi opinión, mayor interés filosófico.

¿Cómo puede alguien escribir intenciones en la mente de otro? ¿No tenemos cada uno de nosotros un «acceso privilegiado» a nuestras propias elecciones y decisiones? En realidad, no. Uno de los temas centrales en la obra de Wegner es la demostración, por diversas yías, de que nuestro conocimiento de la relación entre nuestros pensamientos y nuestras acciones (y entre unos pensamientos y otros pensamientos) sólo tiene el «privilegio» de la familiaridad. Si yo sé mejor que tú lo que me dispongo a hacer, es sólo porque paso más tiempo conmigo mismo que tú. Pero si alguien introduce subrepticiamente en mi flujo de conciencia las bases para una falsa creencia, puede hacerme pensar que estoy tomando decisiones «libres» cuando en realidad es él quien controla mis acciones. La técnica básica es bien conocida por los magos desde hace siglos: los magos la llaman actualmente sugestión psicológica, y es notablemente efectiva en manos competentes. Le damos a la víctima razones diversas para pensar que él y sólo él es responsable de una decisión que nosotros queremos que tome, y cae en la trampa. O bien podemos engañarle en sentido contrario, y hacerle pensar que no es responsable de un efecto que en realidad está produciendo él mismo (por ejemplo, un mensaje enviado por los «espíritus» sobre un tablero ouija).

Wegner ha adaptado el principio del tablero ouija y las técnicas de los magos a un laboratorio, y ha obtenido algunos resultados notables. Los sujetos de sus experimentos son inducidos sistemáticamente a atribuirse erróneamente decisiones que en realidad han sido tomadas por otra persona. La razón de que se les pueda engañar, tal como David Hume observó con elocuencia hace varios siglos, es que las relaciones causales son imposibles de percibir. No podemos verlas cuando se dan fuera de nosotros, y no podemos descubrirlas por introspección cuando ocurren en nuestro interior. Lo que la gente percibe es que primero ocurre una cosa y luego otra, y caen en el truco de magia de Wegner por las mismas razones por las que caemos en la magia ordinaria: estamos demasiado predispuestos a interpretar, a «ver» cómo unas cosas causan otras, cuando en realidad tanto la «causa» como el «efecto» son efectos de una compleja maquinaria que se mantiene oculta para nosotros (literalmente entre bastidores). Wegner demuestra que no tenemos nada parecido a un acceso directo a las causas y los efectos de nuestras decisiones e intenciones, sino que debemos realizar inferencias (y hacerlo deprisa y sin mucha fanfarria lógica). En realidad somos muy buenos en esto; las inferencias que realizamos son casi siempre inferencias hacia la mejor explicación de la secuencia que hemos experimentado, excepto cuando un astuto manipulador ha puesto algunas premisas engañosas en el escenario.

Nótese cómo la introducción de la cuestión del acceso privilegiado nos sitúa automáticamente en una pendiente peligrosa que nos arrastra hacia el Teatro Cartesiano: hay cosas que ocurren dentro de mí de las que yo no sé nada, y hay otras cosas que conozco «directamente» (se me presentan de algún modo, esté donde esté). En lugar de luchar contra esta pendiente interpretativa, Wegner se permite caer en el escenario cartesiano completo cada vez que sirve a sus propósitos: «No podemos saber (y menos aún controlar) el inmenso número de influencias mecánicas que dirigen nuestro comportamiento, porque habitamos una máquina extraordinariamente compleja» (Wegner, 2002, pág. 27). Estas máquinas que habitamos simplifican las cosas para nosotros: «La experiencia de la voluntad es, pues, la forma que tienen nuestras mentes de representar sus operaciones ante nosotros, no su funcionamiento real» (pág. 96). En otras palabras, obtenemos una imagen útil pero distorsionada de lo que ocurre en nuestro cerebro:

La conveniencia peculiar del ser humano de tener pensamientos conscientes que prefiguren nuestras acciones nos otorga el privilegio de sentir que somos la causa de lo que hacemos. En realidad, son mecanismos inconscientes e inescrutables los que generan tanto el pensamiento consciente sobre la acción como la acción misma, y también producen la sensación de voluntad que experimentamos al percibir el pensamiento como causa de la acción. Así pues, si bien nuestros pensamientos pueden tener conexiones causales profundas, importantes e inconscientes con nuestras acciones, la experiencia de la voluntad consciente emerge de un proceso que interpreta dichas conexiones, no de las conexiones mismas (Wegner, 2002, pág. 98).

¿Quién o qué es este «nosotros» que habita en nuestro cerebro? Es un comentarista o un intérprete con un acceso limitado a la maquinaria efectiva, más parecido a un secretario de prensa que a un presidente o un jefe. Y esta imagen nos lleva directamente a la visión de Libet de la «voluntad consciente» como algo que está fuera de la cadena.

La conciencia y la acción parecen jugar al juego del gato y el ratón a lo largo del tiempo. Por más que podamos tener acceso consciente a panoramas muy completos de nuestras acciones antes de que estas tengan lugar, es como si la mente consciente quedara desconectada de ellas. Un microanálisis del intervalo temporal previo y posterior a la acción indica que la conciencia entra y sale de escena y en realidad no hace nada [la cursiva es mía]. Las investigaciones de Libet, por ejemplo, sugieren que cuando llegamos al instante en que se produce una acción espontánea, la experiencia de querer conscientemente la acción se produce únicamente después de las señales de PD de que los procesos cerebrales han comenzado a generar la acción (y probablemente también la intención y la experiencia de voluntad consciente) (Wegner, 2002, pág. 59).

Nunca dejan de sorprenderme todos estos tratos que tengo conmigo mismo. Primero he acordado un principio conmigo mismo, ahora estoy defendiendo una tesis delante de mí mismo, y debato mis propios sentimientos e intenciones conmigo. ¿Quién es este yo, este compañero interno fantasma, con el que entro en todos estos comercios? (Me pregunto a mí mismo).

MICHAEL FRAYN, Headlong

Los filósofos y los psicólogos acostumbran a hablar de un órgano unificador llamado el «yo» que puede «ser», según los casos, autónomo, dividido, individualizado, frágil, bien delimitado, etc., aunque no es un órgano que deba existir como tal.

GEORGE AINSLIE, Breakdown of Will

Una acción voluntaria es algo que una persona puede hacer cuando se lo piden.

DANIEL WEGNER, The Illusion of Couscious Will

Así pues, según Wegner, «la conciencia […] no hace nada en realidad», y es por ello que la voluntad consciente es, según proclama el título de su libro, una ilusión. Hay una vía de escape de esta visión, gracias a un ligero cambio de perspectiva que se encuentra de hecho implícito en la obra de Wegner. La conciencia tiene mucho trabajo que hacer, pero sus actividades parecen desaparecer cuando nos preguntamos a nosotros mismos qué está haciendo ahora mismo (en el tiempo i). Y puesto que en cada momento concreto «no hace nada en realidad», puede parecer que es un acompañamiento meramente epifenoménico, un extra. Una perspectiva evolucionista muestra por qué esto no es así.

Uno de los fenómenos que Wegner señala en apoyo de su nueva concepción es la «automaticidad ideomotriz». Es el nombre de un fenómeno familiar —aunque siempre inquietante— que consiste en pensar en una cosa y que se produzca una acción corporal relacionada con la misma, sin que dicha acción sea una acción intencional. Por ejemplo, puede darse el caso de que descubramos, avergonzados, que hemos traicionado un pensamiento erótico secreto con un revelador gesto de la mano que no teníamos intención de hacer. En un caso como este no somos conscientes de la relación causal entre el pensamiento y el acto, pero esta existe, tan cierta como la relación causal que hay entre el aroma de la comida yía salivación. El rasgo principal de las acciones ideomotrices es que nos pasan desapercibidas a las personas (podría decirse que tenemos un acceso desaventajado a ellas). Es como si en nuestras mentes habitualmente transparentes hubiera ciertas barreras o cortinas, tras las cuales las cadenas causales siguen su curso sin que nosotros seamos conscientes de ellas, y producen sus efectos sin nuestro consentimiento. «Este ejército fantasma de acciones inconscientes plantea un serio desafío a la idea de un agente humano ideal. Los principales desmentidos de nuestro ideal de agencia consciente se producen cuando nos encontramos haciendo algo sin ningún pensamiento consciente de lo que estamos haciendo» (Wegner, 2002, pág. 157).

Para Descartes, la mente era perfectamente transparente a sí misma, nada ocurría fuera del escenario, e hizo falta más de un siglo de teoría y experimentación psicológica para erosionar su ideal de una introspección perfecta, que, según sabemos ahora, presenta la situación casi al revés de como es realmente. La conciencia de los flujos de actividad es la excepción, no la regla, y fue preciso que se dieran unas circunstancias más bien notables para que llegara a evolucionar. Las acciones ideomotrices son los restos fósiles de una época anterior en la que nuestros ancestros no estaban tan informados como nosotros de lo que estaban haciendo. Tal como dice Wegner: «Más que necesitar una teoría especial para explicar la acción ideomotriz, tal vez sólo haga falta explicar por qué las acciones ideomotrices y los automatismos han eludido el mecanismo que produce la experiencia de la voluntad» (pág. 150).

En la mayoría de las especies que han existido, no hay ninguna necesidad de una causación «mental» y, por lo tanto, no ha evolucionado ninguna capacidad elaborada para la observación de uno mismo. En general, las causas funcionan perfectamente en la oscuridad, sin necesidad de que nadie las observe, y eso vale tanto para las causas que operan en los cerebros de los animales como en cualquier otro lugar. De modo que por más «cognitivas» que puedan ser las facultades de discriminación de un animal, la capacidad de sus respuestas para producir la selección del comportamiento adecuado no requiere que nada o nadie la experimente. El sistema nervioso de una simple criatura puede albergar un engranaje de vínculos de situación acción de complejidad indefinida capaz de servir a sus muchas necesidades sin necesidad de ninguna supervisión ulterior. Es posible que sus acciones precisen la guía de un cierto control interno (específico para cada acción), para asegurarse, por ejemplo, de que cada tentativa depredadora llega hasta la presa, o para ponerse las bayas en la boca, o para guiar el delicado encaje con los órganos sexuales de un congénere del sexo opuesto, pero esos bucles de retroalimentación pueden ser tan aislados, tan locales, como los controles que ponen en marcha el sistema inmunológico cuando hay riesgo de infección o ajustan el ritmo de la respiración y los latidos del corazón al hacer ejercicio. (Esta es la verdad que hay detrás de la engañosa intuición de que los invertebrados podrían ser «robots» o «zombis», completamente carentes de mente, pero no así los animales «superiores, de sangre caliente»).

A medida que aumentan las opciones de comportamiento de las criaturas, sin embargo, sus mundos se van llenando de cosas, y la virtud de ser ordenado comienza a poder ser «apreciada» por la selección natural. Muchas criaturas han desarrollado sencillos comportamientos instintivos para lo que podría llamarse mejoras del hogar, preparación de caminos, escondites y puestos de vigilancia, además de otros aspectos de su vecindario, cuyo efecto es en general el de hacer más comprensible y manejable su entorno local. De modo parecido, cuando surge la necesidad, las criaturas desarrollan instintos para poner un poco de orden en su entorno más íntimo: su propio cerebro, donde crean también caminos y señales para su uso ulterior. El objetivo que persiguen inconscientemente todos esos preparativos es que la criatura se oriente fácilmente en sí misma, y la cuestión de qué parte de estos trabajos de mejora doméstica son obra de la manipulación del propio individuo y qué parte es incorporada genéticamente queda abierta a un examen empírico. Alguno de estos caminos, o muchos de ellos, dio pie a las innovaciones que llevaron al surgimiento de criaturas capaces de considerar diferentes cursos de acción antes de comprometerse con alguno de ellos, y considerarlos sobre la base de algún tipo de proyección sobre el resultado que tendría cada uno. En el capítulo 5 consideramos el surgimiento de las máquinas de elección, capaces de evaluar los resultados probables de diferentes opciones antes de tomar una decisión. En la carrera de los cerebros por producir futuros útiles, esta fue una innovación de primer orden respecto al ciego mecanismo de ensayo y error, puesto que, tal como dijo una vez Karl Popper, permite que algunas de nuestras hipótesis no lleguen a salir de casa. Dichas criaturas popperianas, tal como las llamo yo, ponen a prueba algunas de sus corazonadas en simulaciones informadas antes de arriesgarse a ponerlas en práctica en el mundo real, pero no tienen por qué comprender la razón que hay detrás de esta práctica innovadora para poder recoger sus beneficios. La apreciación de los efectos probables de acciones particulares se halla implícita en estas evaluaciones, pero la apreciación de los efectos de la contemplación misma constituye un nivel aún más elevado, y más optativo, de autocontrol. No tenemos por qué saber que somos una criatura popperiana para serlo. Al fin y al cabo, cualquier ordenador que juegue al ajedrez considera y descarta miles o incluso millones de jugadas posibles sobre la base de su resultado probable, y manifiestamente no es ningún agente consciente o autoconsciente. (Al menos no todavía: el futuro puede deparar robots conscientes y autoconscientes, los cuales entran sin duda alguna dentro de lo posible).

¿Qué cambio se produjo en el mundo que animó la evolución de una implementación menos inconsciente del control popperiano del comportamiento? ¿Qué nueva complejidad ambiental favoreció las innovaciones en la estructura de control que lo hicieron posible? En una palabra, la comunicación. Sólo cuando una criatura comienza a desarrollar la actividad comunicativa, y en particular la comunicación de sus planes y acciones, puede esperarse que tenga alguna capacidad de contemplar no sólo los resultados de sus acciones, sino también sus evaluaciones previas y la formación de sus intenciones (McFarland, 1989). En ese punto, necesita un nivel de autocontrol que la mantenga informada de qué provectos de situación-acción están en cola para ser ejecutados, o compiten para pasar a esta fase, y qué opciones está considerando la facultad de razonamiento práctico (si no nos parece una etiqueta demasiado grandilocuente para referirnos al terreno donde tiene lugar ahora la competición). ¿Cómo pudo surgir este nuevo talento? Estamos en condiciones de ofrecer una «Historia de así fue» que resalta los pasos cruciales del proceso.

Compárese la situación a la que se enfrentaban nuestros antepasados (y la Madre Naturaleza) con la situación a la que se enfrentaban los ingenieros de software que querían hacer los ordenadores más accesibles para el usuario. Los ordenadores son máquinas endiabladamente complejas, la mayoría de cuyos detalles son terriblemente enrevesados y, para la mayoría de propósitos, prescindibles. Los usuarios informáticos no necesitan estar informados de lo que pasa en todos sus circuitos, ni de la localización concreta de sus datos en el disco, etc., de modo que los diseñadores de software crearon una serie de simplificaciones —en algunos casos distorsiones inocentes— de la complicada verdad del asunto, astutamente diseñadas para adaptarse a —y potenciar— las capacidades previas de acción y percepción de los usuarios. Los actos de marcar y arrastrar con el ratón, los efectos sonoros y los iconos sobre el escritorio son los más evidentes y famosos, pero cualquiera que se tome la molestia de mirar más a fondo encontrará una infinidad de metáforas de este tipo que nos ayudan a interpretar lo que ocurre en el interior de la máquina, pero siempre al precio de simplificarlo. A medida que la gente comenzó a interactuar más con los ordenadores, se inventó muchos otros trucos, provectos, objetivos y técnicas para usar y abusar de las competencias diseñadas para ellos por los ingenieros, los cuales volvieron luego a la plantilla de diseño para desarrollar nuevos refinamientos y mejoras, de los que luego usaron y abusaron otra vez los usuarios, un proceso coevolutivo que está lejos de terminar. La interfaz de usuario con la que interactuamos hoy era inimaginable cuando aparecieron los ordenadores, y en más de un sentido es la punta de un iceberg: no sólo se mantienen ocultos los detalles de lo que ocurre en el interior del ordenador, sino también los detalles de la historia de I+D, los falsos comienzos, las malas ideas que se esbozaron sin llegar jamás al gran público (así como las buenas ideas que sí lo hicieron y no llegaron a cuajar). Un proceso parecido de I+D fue el encargado de crear la interfaz de usuario entre los diferentes agentes parlantes, y se guio por similares razones (virtuales) y principios de diseño. Fue también un proceso de coevolución, en el que los comportamientos, las actitudes y los propósitos de las personas evolucionaron en respuesta a las nuevas capacidades que iban descubriendo. Aprendieron que podían hacer cosas con las palabras que nunca habían podido hacer antes, y la belleza de todo el proceso consistía en que tendía a darles acceso desde el exterior a aquellos aspectos de sus complicados vecinos que más interesados estaban en ajustar (sin necesidad de saber nada de su sistema interno de control: el cerebro). Esos antepasados nuestros descubrieron clases enteras de comportamientos generativos para ajustar el comportamiento de los demás al suyo, y para supervisar y modular los intentos recíprocos de ajuste de sus propios controles de comportamiento por parte de otros (y, en caso necesario, resistirse a ellos).

La metáfora central de esta ilusión de usuario coevolutiva es el Yo, aparentemente ubicado en un cierto lugar del cerebro, el Teatro Cartesiano, y que proporciona una imagen limitada y metafórica de lo que ocurre en nuestros cerebros. Ofrece esta imagen a los demás, y a nosotros mismos. En realidad, no habríamos llegado nunca a existir —como yoes que «habitan una complicada maquinaria», según la elocuente expresión de Wegner— si no fuera por la evolución previa de interacciones sociales que requerían de cada animal humano que creara en su interior un subsistema diseñado para interactuar con los otros. Una vez creado, dicho subsistema podía interactuar también consigo mismo en diferentes momentos temporales. Hasta la llegada de los seres humanos, ningún agente del planeta disfrutó de la curiosa no inconciencia que nos caracteriza a nosotros en relación con los vínculos causales que se nos presentaron como más relevantes cuando comenzamos a hablar entre nosotros sobre lo que pretendíamos hacer[4]. Tal como lo expresa Wegner: «Las personas se convierten en lo que piensan que son, o en lo que descubren que los otros piensan que son, en un proceso de negociación que nunca se detiene» (Wegner, 2002, pág. 314).

Cuando los psicólogos y los neurocientíficos diseñan un nuevo entorno o paradigma experimental para estudiar sujetos no humanos como ratas, gatos, monos o delfines, a menudo tienen que dedicar decenas o incluso cientos de horas a entrenar a cada sujeto en sus nuevas tareas. Por ejemplo, se puede entrenar a un mono para que mire a la izquierda cada vez que vea un diseño de líneas paralelas moviéndose hacia arriba, y hacia la derecha cada vez que vea el mismo diseño moviéndose hacia abajo. Se puede entrenar a un delfín para que vaya a buscar un objeto que tenga el mismo aspecto (o sonido, para su sistema ecolocalizador) que un objeto que le muestra su entrenador. Todo este entrenamiento requiere tiempo y paciencia, tanto por parte el entrenador como del sujeto del experimento. A los sujetos humanos que participan en experimentos, en cambio, basta en general con decirles lo que se desea de ellos. Tras una breve sesión de preguntas y respuestas y unos minutos de práctica, los sujetos humanos seremos tan competentes en el nuevo contexto como pueda serlo cualquier otro agente. Por supuesto, debemos comprenderlas representaciones que se nos ofrecen en dichas sesiones, y lo que se nos pide debe estar integrado por actividades que entren dentro del espectro de cosas que podemos hacer. Eso es lo que Wegner quiere decir cuando identifica las acciones voluntarias como las cosas que podemos hacer cuando se nos pide que las hagamos. Si se nos pide que rebajemos nuestra presión sanguínea, ajustemos el ritmo de nuestros latidos o movamos las orejas, no estaremos en la misma disposición de cumplir con la demanda, aunque con la ayuda de cierto entrenamiento, no muy distinto del que reciben los animales de laboratorio, podremos incluir finalmente dichas proezas a nuestro repertorio de actos voluntarios.

Tal como me hizo notar Ray Jackendoff, el surgimiento del lenguaje trajo a la existencia un tipo de mente capaz de transformarse de manera casi instantánea en una máquina virtual en cierto modo distinta: asumir nuevos provectos, obedecer a nuevas reglas y adoptar nuevas estrategias. Somos transformistas. Eso es lo que es una mente, y la distingue de un mero cerebro: el sistema de control de un transformista camaleónico, una máquina virtual para crear máquinas aún más virtuales. Los animales no humanos pueden realizar acciones más o menos voluntarias. El pájaro que vuela hacia donde quiere se dirige voluntariamente hacia aquí o hacia allá, moviendo sus alas por su voluntad, y lo hace sin necesidad de lenguaje. La distinción implícita en su anatomía entre lo que puede hacer voluntariamente (por acción de sus músculos estriados) y lo que ocurre autónomamente (por acción de los músculos lisos y controlado por el sistema nervioso autónomo) no es negociable. Nosotros hemos añadido otra capa a la capacidad del pájaro (y del simio, y del delfín) de decidir lo que va a hacer. No es una capa anatómica en el cerebro, sino una capa funcional, una capa virtual presente de algún modo en los microdetalles de la anatomía del cerebro: nos podemos pedir unos a otros que hagamos cosas, y nos podemos pedir a nosotros mismos que las hagamos. Y al menos en ciertas ocasiones satisfacemos prestamente estas demandas. Es cierto, también le podemos «pedir» a nuestro perro que haga diversos actos voluntarios, pero el perro no puede preguntarnos a su vez por qué se lo pedimos. Un babuino macho puede «pedirle» ayuda para su aseo a una hembra que pase por su lado, pero ninguno de los dos puede debatir el resultado probable de la satisfacción de su demanda, lo que podría tener graves consecuencias para ambos, especialmente si el macho no es el macho alfa del grupo. Nosotros, los seres humanos, no sólo podemos hacer cosas cuando se nos pide que las hagamos; podemos responder a preguntas acerca de lo que estamos haciendo y acerca del porqué. Podemos participar en la práctica de pedir y dar razones.

Es esta capacidad de preguntar, que también podemos dirigir hacia nosotros mismos, la que da origen a la categoría especial de acciones que nos hacen distintos. Otros sistemas intencionales más simples actúan de un modo que resulta rígidamente predecible a partir de las creencias y los deseos que les atribuimos tomando como base nuestros estudios sobre su historia y sus necesidades, sus capacidades perceptivas y de comportamiento, pero algunas de nuestras acciones son, tal como insistía Robert Kane, autoformativas en un sentido moralmente relevante: son el resultado de las decisiones que hemos ido tomando en nuestro empeño por darnos sentido a nosotros mismos y a nuestras vidas (Coleman, 2001). En cuanto comenzamos a entrar en conversaciones sobre lo que hacemos, debemos tener una idea clara de eso que hacemos para disponer de respuestas para dichas preguntas. El lenguaje exige de nosotros que estemos atentos, pero también nos ayuda a estarlo, al facilitarnos la tarea de categorizar y (sobre)simplificar nuestras agendas. No podemos evitar convertirnos en psicólogos aficionados. Nicholas Humphrey y otros investigadores dicen de los monos y otras especies altamente sociales que son como unos psicólogos naturales, a causa del manifiesto talento e interés que dedican a interpretar el comportamiento de sus congéneres, pero como los simios nunca llegan a comparar sus respectivas experiencias, ni a debatir sobre atribuciones de motivos y creencias, a diferencia de lo que ocurre con los psicólogos académicos —y otros seres humanos—, su competencia como psicólogos nunca les obliga a emplear representaciones explícitas. En nuestro caso es diferente. Nosotros necesitamos tener algo que decir cuando nos preguntan qué se supone que estamos haciendo. Y cuando respondemos, nuestra autoridad para hacerlo es dudosa. El biólogo evolutivo William Hamilton expresó este punto con particular claridad al reflexionar sobre su propia incomodidad al reconocerlo:

¿Qué es lo que realmente quería yo en la vida? Mi propio yo consciente y aparentemente indivisible se estaba convirtiendo en algo bien distinto de lo que yo había imaginado, y no tenía por qué avergonzarme tanto de la lástima que sentía por mí mismo […]. Era un embajador enviado al extranjero por cierta frágil coalición, portador de órdenes contradictorias emitidas por los volubles gobernantes de un imperio dividido […]. Mientras escribo estas palabras, para que sea capaz siquiera de escribirlas, se pretende que soy una unidad que, en el fondo de mí mismo, sé que no existe (Hamilton, 1996, pág. 134).