Capítulo 7

La evolución de la agencia moral

Si las comunidades de genes y células pueden desarrollar un sistema de reglas que les permita funcionar como unidades evolutivas, ¿por qué no pueden hacer lo mismo tas comunidades de individuos? Si lo consiguen, entonces los grupos serán como individuos, de acuerdo con la tesis que tratamos de probar.

ELLIOTT SOBER y DAVID SLOAN WILSON, Unto Others

¿Es individualista o comunitarista la naturaleza? Habitualmente se piensa —sobre todo aquellos que temen cualquier invocación de consideraciones evolucionistas en el campo de la ética— que como el darwinismo presenta una «naturaleza con las manos manchadas de sangre», sólo puede subvertir o desacreditar nuestras aspiraciones éticas, nunca reforzarlas con nuevas intuiciones, nuevos fundamentos. Lo cual es falso.

BENEGOISMO

Debemos ir todos a una, o con toda certera nos colgarán uno a uno.

BENJAMIN FRANKLIN a John Hancock, durante la firma de la Declaración de Independencia, 4 de junio de 1776

Esta exhortación de Ben Franklin todavía nos llama a través del tiempo, todavía parece que ondea al viento en rojo, blanco y azul, con aroma de tarta de manzana, una frase sin duda inspiradora, elegante y noble, digna de que la dijera nuestro héroe, ¿verdad? Pero esperemos un momento. ¿No estaba apelando el viejo y astuto Ben a la prudencia cobarde e interesada de sus oyentes? Escuchad, cobardes, y permitidme que dirija vuestra atención hacia vuestra situación presente: uníos a nosotros o morid. ¿Qué era eso, una apelación al altruismo y al sacrificio personal o una llamada a aquellos que sabían lo que más les convenía? Propongo que concedamos que no era, después de todo, una apelación a un genuino altruismo (más adelante consideraremos qué podría serlo, y si existe en alguna medida significativa), sino la expresión de algo que no deja de ser maravilloso: una llamada a un tipo de interés previsor^ una clase de prudencia que tiende a perderse en el fragor de la competición debido a la célebre miopía de la evolución, que exige beneficios inmediatos para todas sus innovaciones. Propongo llamar a esta clase de cooperación previsora benegoísmo, en honor de Ben, pero también para sugerir que aunque sea una clase de egoísmo, es un egoísmo del bueno. Si no fuera por el feliz hallazgo de la elocuencia de Franklin, la hubiera llamado euegoísmo.

El altruismo genuino, o puro, es un concepto elusivo, un ideal que siempre parece evaporarse justo cuando estamos en posición de alcanzarlo. No queda claro en qué consistiría el genuino altruismo, y las paradojas acechan por todas partes a su alrededor. Imaginemos un mundo en el que sólo hubiera una persona altruista y todas las demás fueran egoístas. El altruista y uno de los egoístas se encuentran atrapados en una isla con un bote de remos en el que sólo hay espacio para uno. ¿Qué haría el altruista? ¿Debería ofrecerse voluntario para morir en la isla o sería mejor —más altruista— en su caso irse con el bote, dejando que el egoísta se las arreglara solo, para poder ayudar a unos cuantos tipos egoístas más en tierra firme? Un altruista no tiene por qué sacrificarse estúpidamente a cambio de nada: eso no es más que una estupidez. ¿Hasta dónde puede llegar un altruista en la explotación de otros para alcanzar sus propios fines altruistas? Consideremos por ejemplo la información de seguridad preceptiva que reciben los pasajeros en los aviones: si viaja con un niño, cuando bajen las mascarillas de oxígeno, póngase usted primero la máscara, y luego al niño. Parece que un padre puede seguir este consejo con la conciencia limpia, puesto que es probable (no hay nada seguro en esta vida) que si se cuida primero de sí mismo, estará en mejor posición de cuidar de su hijo, y el bienestar de su hijo es lo que más le preocupa. Eso le convierte en un altruista. Según Elliott Sober y David Sloan Wilson, en su libro Unto Others: The Evolution and Psychology of Unselfish Behavior, «la tesis del altruismo, tal como nosotros la comprendemos, afirma que al menos parte del tiempo algunas personas consideran el bienestar de otros como un fin en sí mismo» (Sober y Wilson, 1998, pág. 228). Por supuesto, todo depende de lo que entendamos por un fin en sí mismo. Si usted, soñador egoísta, prefiere saborear en su imaginación las perspectivas de futuro de su hijo, si esta actividad le resulta más satisfactoria que ninguna otra y está dispuesto a dar todos los pasos necesarios para proteger a su hijo y preservar con ello la credibilidad de dichas fantasías paternas, entonces no se distingue usted en nada del avaro que arriesga su vida para salvar su cofre del tesoro de hundirse en el fondo del mar. Si cuando reflexiona sobre por qué lo está sacrificando todo por su hijo comete el error de comprometer su interés altruista por su hijo con un interés egoísta por su propia paz de espíritu, entonces no es usted ningún altruista. Usted sólo toma estas medidas para sentirse bien con usted mismo.

Y así sucesivamente, en una espiral de condiciones inalcanzables que estudiamos debidamente cada año en la clase de filosofía. Comienza cuando consideramos la célebre tesis de Sócrates (en Menón) de que nadie desea el mal por sí mismo, una doctrina que resulta manifiestamente falsa hasta que se la respalda con el añadido de que nadie desea a sabiendas algo que es, consideradas todas las circunstancias, un mal en sí mismo. ¿Es cierta esta versión ponderada? ¿Es imposible o sólo muy poco probable? ¿Se trata simplemente de que alguien que deseara conscientemente cursos de acción que fueran, consideradas todas las circunstancias, malos en sí mismos probablemente no duraría lo bastante como para tener descendencia?

La mula es estéril a causa de los genes de sus padres, pero no porque haya heredado de ellos el «gen de la esterilidad», ya que no hay tal gen[1].

La esterilidad es un callejón sin salida, el fin de una línea: no es algo que pueda transmitirse. ¿Es el altruista algo parecido a la mula, una conjunción más o menos azarosa de factores que es perfectamente posible pero incapaz en general de perpetuarse? Deberíamos tener presente que aunque las mulas no tengan descendencia, sí proliferan en ciertos tiempos y lugares, gracias a efectos indirectos sobre otras especies (como los Homo sapiens pertenecientes a la Sociedad Protectora de las Mulas británica, de la que obtuve algunos de estos detalles sobre las mulas). En realidad, hay muchos caminos por los que la evolución puede dar lugar a poblaciones de organismos que a primera vista parece que deberían ser sistemáticamente descartados. Hay condiciones bajo las cuales ser altruista —o al menos benegoísta— no es un callejón sin salida genético ni cultural, y cada vez se amplía más la familia de modelos teóricos que exponen y clarifican dichas condiciones.

La variedad de modelos de teoría de juegos evolutiva que se han ido desarrollando a lo largo de las últimas décadas puede ordenarse, usando un poco el calzador, en algo así como un árbol genealógico de modelos a partir de una semilla original que da lugar a otros modelos y estos a su vez a otros modelos y estos a otros, y así sucesivamente hasta obtener un árbol que muestra —aproximadamente— dos tendencias entrelazadas: los modelos de partida son más simples que sus descendientes, la siguiente generación de modelos, y esta creciente complejidad de los modelos no trae consigo simplemente un aumento del realismo (los modelos reflejan cada vez más las complejidades del mundo real), sino también un aumento del optimismo. En los modelos simples, el altruismo parece condenado al fracaso. Aparte de algunas efímeras anomalías de la naturaleza, los altruistas parecen estar descartados por los principios fundamentales de la teoría evolucionista, son algo tan imposible como el móvil perpetuo. Es un mundo de todos contra todos, y los buenos tipos llegan inevitablemente los últimos. Más tarde, cuando se añaden algunos retoques para aumentar el realismo, aparece algo que va en la dirección del altruismo y que puede florecer en ciertas condiciones, y, a medida que añadimos nuevas capas de complejidad, parecen surgir todavía más variedades de cuasi altruismo, pseudoaltruismo o como queramos llamarlo. (Yo prefiero llamarlo benegoísmo). Todo parece indicar que, a medida que nuestros modelos y teorías se vayan acercando a las complejidades del mundo real, terminaremos por llegar al genuino altruismo, como posibilidad real en el mundo real. ¿Es posible que esta perspectiva optimista no sea más que una ilusión? ¿Está condenado al fracaso este proyecto de partir desde abajo, viene a ser algo así como querer construir una torre hasta la luna? Por este camino no se va a ninguna parte, dicen los escépticos antidarwinistas. No hace falta molestarse siquiera en intentarlo. Pero ¿no podría ser que fueran los escépticos quienes estuvieran equivocados, y mantuvieran una visión excesiva del altruismo que sólo resulta inaccesible partiendo desde abajo precisamente porque está sublimado, colgado del cielo?

En cualquier caso, todos los modelos muestran cuándo y cómo puede florecer el benegoísmo, y ninguno de los modelos desarrollados hasta el momento distingue entre el benegoísmo y el «genuino» altruismo, si es que puede definirse tal cosa. Todos muestran las condiciones bajo las cuales, en contra del viento dominante de la miopía de la evolución, esta puede diseñar a los organismos para que cooperen, o, más precisamente, para que se comporten de modo que prefieran el bienestar a largo plazo del grupo a su propio bienestar individual inmediato.

La semilla de este árbol de modelos es el problema ilustrado por el dilema del prisionero. En esos modelos, la traición desempeña un papel parecido a la segunda ley de la termodinámica en física. Los físicos no dejan de recordarnos que las cosas se rompen, se desordenan, que no tienden a repararse a sí mismas a menos que intervenga algo especial, como por ejemplo un ser vivo, un agente local contra la entropía. De modo parecido, los economistas no dejan de recordarnos que no hay tal cosa como la comida gratis. Los evolucionistas, en la misma línea, nos recuerdan que siempre terminarán por surgir los oportunistas, y cuando lo hagan pronto ganarán las competiciones locales por la reproducción, a menos que haya algo que lo impida. Sea cual sea el juego local, y sean cuales sean los costes y beneficios para el grupo (la población local que debe compartir el espacio, los recursos y los riesgos), si es posible compartir los beneficios de la acción colectiva sin pagar la parte que a uno le corresponde de los costes (lo que uno debe, podría decirse), entonces aquellos que sigan la vía egoísta prosperarán más que los otros. Es tan fácil como hacer una resta: los beneficios netos (beneficios menos deudas) tienen que ser inferiores a los beneficios brutos, que son los que disfruta el oportunista por definición. Todo esto debe ser cierto a menos que haya condiciones de algún tipo que lo impidan. Comencemos con una población uniforme de felices cooperadores (todos tienen el gen de la cooperación, para hacerlo sencillo). Hay que suponer que en general sus hijos son como ellos, pero ¿qué ocurre si en una generación surge un mutante oportunista? El oportunista obtiene como mínimo los mismos resultados que los cooperadores (pues no paga lo que debe) y, por lo tanto, tiene una descendencia de oportunistas superior a la media. Muy pronto habrá una tribu cada vez más grande de oportunistas y, con independencia de lo bien o mal que le vayan las cosas al grupo (es probable que le vayan peor, con la carga que suponen todos esos oportunistas), nadie en el grupo prosperará más que los oportunistas, que gradualmente terminarán por dominar el grupo.

Naturalmente, algo debe intervenir para impedir esta lamentable degradación. Podemos imaginar, si queremos, que los oportunistas tienden a ser estériles, o infanticidas. ¡Qué bien les iría eso a los cooperadores! También podemos imaginar que Zeus disfruta lanzando rayos contra los oportunistas, y que mantiene su número controlado (¡gracias a Dios!), mediante la práctica de este deporte. Dejando a un lado las fantasías fáciles, podemos preguntarnos qué tipo de producto natural de la evolución podría tener el efecto de bloquear de manera sistemática la toma del poder por parte de los oportunistas, que debemos suponer como la tendencia por defecto. Tal como hemos visto, este problema ya surgió en los primeros días de la vida en este planeta, en el conflicto intragenómico entre buenos genes y genes parásitos oportunistas, y se resolvió mediante la evolución de mecanismos de compensación que mantenían controlados a los oportunistas. Por supuesto, los problemas que se suscitaran a aquel nivel temprano y microscópico estaban fuera del alcance de Darwin, pero él mismo reconoció el problema en el caso de los insectos sociales, cuya devoción extrema al grupo era todo un reto para la teoría de la selección natural. William Hamilton mostró en sus famosos artículos sobre «selección por familias» cómo podían haber desarrollado los insectos sociales (y otras especies altamente sociales) dichos patrones de instinto cooperativo, y Richard Dawkins reformuló el modelo de Hamilton desde la perspectiva del gen egoísta. En el caso extremo de dicho comportamiento autosacrificial nos vemos obligados a bajar al nivel del gen para encontrar respuesta a la pregunta del Cui bono?, ya que, de acuerdo con la gráfica expresión de Sterelny y Griffiths: «Tal vez sea astuto por parte de un petirrojo optar por no poner todos los huevos que puede, pero una abeja que pica a un intruso, a un coste cierto para su vida, no puede estar guardándose nada en la manga» (Sterelny y Griffiths, 1999, pág. 157).

Los primeros modelos suponían, en beneficio de la simplicidad, un único gen para la «cooperación» y otro gen alternativo para la «traición», y se consideraba que dichos genes operaban de manera determinista en el nivel biológico del comportamiento. (Recuérdese: esto no tiene nada que ver con el determinismo o el indeterminismo físico y sí en cambio con el diseño. En dichos modelos se estipula que los organismos individuales deben ser perros viejos incapaces de aprender nuevos trucos y que son unos colaboradores o unos traidores para toda la vida). Este planteamiento no resulta una simplificación excesiva cuando hablamos de insectos, cuyas rutinas de comportamiento son relativamente simples y tropísticas (o sphexish [sphexístico] por usar el término acuñado por Douglas Hofstadter, en honor de la avispa Sphexy aunque incluso los insectos sociales pueden mostrarse sorprendentemente flexibles en ciertas condiciones, y pasar de la noche a la mañana de ser un zángano a convertirse en un trabajador cuando las circunstancias de la colonia exigen una recolocación, por ejemplo.

Los modelos muestran que los traidores tienden a prosperar, aunque también pueden contaminar sus propios nidos: a medida que aumenta la proporción de oportunistas, estos tienden a encontrarse entre sí con más frecuencia, lo que genera caros episodios de defección mutua, y ya no hay bastantes cooperadores explotables cerca para marcar la diferencia. De este modo los cooperadores inician un tímido contraataque, pero sólo hasta que hay bastantes como para que valga la pena aprovecharse de ellos, en cuyo momento los oportunistas comienzan a prosperar otra vez. Pero los modelos también mostraban algunos efectos extraños que llevaban a equilibrios que no se ajustaban a nuestras expectativas y planteaban, por lo tanto, la duda de que al menos parte del comportamiento de los modelos fuera artificial, un subproducto de las simplificaciones más que un reflejo de algo que pudiera tener lugar en el mundo real. (Para un tratamiento lúcido de la cuestión véase Skyrms, 1996). Esto se parece al descubrimiento místico de que, de acuerdo con nuestro modelo aerodinámico, los abejorros no pueden volar. Algo debe fallar en el modelo, puesto que por ahí va zumbando un abejorro. El modelo debe ser excesivamente simple, debe dejar fuera una complicación que resulta crucial para el manifiesto éxito del abejorro. Una de las simplificaciones de dichos modelos de teoría de juegos evolutiva era su carácter excesivamente abstracto. Los individuos eran meramente miembros de un conjunto, tomados por parejas al azar para que realizaran interacciones que determinaban su destino en la siguiente fase, sin preocuparse por sus ubicaciones espaciales relativas en el mundo. Era como si los organismos individuales vivieran en Internet, con la misma probabilidad de interactuar con alguien que está al otro lado del mundo como con el vecino de al lado. (En realidad, la interacción en Internet está muy ordenada; ciertas personas están mucho más «alejadas» entre sí —es más difícil acceder a ellas— que otras, de modo que esos modelos simplificarían gravemente incluso la «aldea global» de la Red). Una segunda ola de modelos impuso una espacialidad simplificada al vincular la probabilidad de los encuentros a un factor de «viscosidad» (cuanto mayor era la viscosidad del espacio imaginario, más probable era que una persona interactuara con alguien que tuviera una dirección cercana), y este sencillo cambio introdujo nuevas oportunidades para la evolución de la cooperación, al tiempo que eliminaba aquellos incómodos equilibrios. Resulta que la vecindad matea, una gran diferencia. (Las irrupciones son lo que hace la vida interesante). La vecindad hace más probable que uno interactúe con aquellos que más se le parecen, con lo que obtiene mejores resultados de cualesquiera comportamientos cooperativos que adopte, puesto que es más probable que reciban una respuesta recíproca.

Si hacemos todavía un poco más sofisticados a los agentes individuales y les permitimos cierto margen para elegir con quién quieren interactuar (simplemente les permitimos negarse a jugar en ciertas condiciones, para empezar), el sencillo espacio que habitan todos (no muy diferente del plano del mundo Vida) comienza a adquirir cierta estructura: comienzan a formarse congregaciones de agentes que se comportan de modo parecido, lo que supone la creación de grupos con caracteres distintivos. Los cooperadores tienden a buscar otros cooperadores y los traidores terminan por tener que asociarse con otros traidores. Todo esto resulta muy sugerente, por supuesto, pero todavía estamos muy lejos del altruismo. Por ejemplo, ¿no rechazaría un genuino altruista la egoísta política de buscar otros altruistas para agruparse? ¿No debería el genuino altruista apartarse de su camino para ser el único altruista en medio de un grupo egoísta? Allí es donde más lo necesitan, podría decir alguien, y no en medio de sus compañeros altruistas. ¡Qué meramente benegoísta por su parte hacer lo que hace! Por otro lado, los agentes de estos modelos siguen siendo perros viejos de ideas más bien fijas, máquinas de situación-acción con unos cuantos interruptores prefijados que determinan sus «elecciones» en cualquier encuentro mediante la aplicación de una sencilla regla. Un vivido recordatorio de lo simples que son los agentes en estos modelos es que las estrategias de autosegregación y ostracismo que emergen de dichos modelos ya fueron explotadas a nivel macromolecular durante el conflicto intragenómico de la era procariota. Un modelo que no tiene necesidad de distinguir entre una macromolécula y un ciudadano humano adulto resulta escandalosamente abstracto.

Si hacemos todavía más flexibles a los agentes, más plásticos, y les damos la posibilidad de aprender de su experiencia, y reajustar sus reglas de nacimiento en función de los encuentros que han tenido, las cosas se ponen aún más interesantes. La inevitabilidad —nótese el término— de que un grupo sea tomado por los oportunistas ha dependido hasta ahora de la presunción de que nadie se daría cuenta; ninguno de los individuos tendría capacidad para advertir lo que ocurría, dar la alarma, lamentarlo, proponer sanciones, formar grupos de vigilancia, marcar o castigar a los oportunistas que hubiera entre ellos. Tan pronto como incorporamos algunas versiones simplificadas de esta capacidad de reacción, vemos como se multiplica la complejidad de los modelos. Situaciones muy negativas que antes parecían inevitables desaparecen con sólo un poco de prevención, gracias a un uso oportuno y bien dirigido de la información por parte de los miembros del grupo. Los tipos benegoístas tienen ahora una razón para castigar a los «altruistas» demasiado puros —los inocentones o los blandengues que siempre se dejan explotar por los oportunistas—, puesto que son estos primos quienes permiten que los oportunistas se salgan con la suya. De este modo resultarán favorecidas todas las mutaciones que permitan a los benegoístas distinguirse de los primos, pero todos los oportunistas o los primos que puedan hacerse pasar por benegoístas tenderán a prosperar, hasta la siguiente fase de la carrera armamentística. El desarrollo de la capacidad del grupo para controlar a sus miembros mediante la adopción de disposiciones para castigar las transgresiones (de cualesquiera políticas que mantengan) abre las puertas a la evolución social o cultural de toda clase de normas locales. En un artículo ya clásico sobre la evolución cultural, Rob Boyd y Peter Richerson muestran que si el coste de castigar es relativamente bajo —algo que puede garantizarse casi siempre que surge la práctica de castigar a aquellos que no castigan lo bastante—, se crea una máquina generadora de conformismo grupal de alcance y poder aparentemente ilimitado. El título del artículo lo dice todo: «Punishment Allows the Evolution of Cooperation (or Anything Else) in Sizable Groups» [«El castigo hace posible la evolución de la cooperación (o de cualquier otra cosa) en grupos de cierto tamaño»] (Boyd y Richerson, 1992).

Hasta aquí, pues, nuestro relato evolucionista ha sugerido una serie de condiciones que podrían habernos llevado, sin necesidad de ganchos colgados del cielo ni de otros milagros parecidos, a una prudente disposición en favor de la cooperación, reforzada por la disposición que compartimos con los demás ciudadanos a «castigar» a aquellos que no cooperan, pero todavía se trata de una no agresión mutuamente impuesta de carácter más bien frío y robótico. Tal como dice Allan Gibbard:

Las propensiones naturales humanas fueron el producto de algo que sería absurdo valorar en sí mismo, a saber, la voluntad de multiplicar los propios genes en las generaciones posteriores. Sin embargo, los modelos de coordinación que ayudaron a nuestros antepasados a transmitir sus genes para formarnos a nosotros sí que merecen la pena, por otras razones. Las fuerzas darwinianas han dado forma a las preocupaciones y los sentimientos que conocemos, y algunos de estos son en gran medida morales (Gibbard, 1990, pág. 327).

En gran medida morales, pero no puramente morales. No hay el menor indicio de una voluntad de tratar el bienestar de otros como un fin en sí mismo, por ejemplo. Y así es probablemente como debe ser, puesto que todavía nos falta incluir algo específicamente humano en nuestros modelos, y una de nuestras intuiciones iniciales menos controvertidas respecto a la moral es que aunque los animales no humanos puedan estar hechos de «buena pasta», tal como dice Frans de Waal, no son todavía «el animal moral», tal como dice Robert Wright. Sin embargo, cabe considerar esta clase de estructura, social capaz de autoperpetuarse como una precondición necesaria para el florecimiento a largo plazo de agentes genuinamente altruistas, y en este sentido resulta alentador ver lo poco que debe presuponerse para verla evolucionar y sostenerse: el carácter relativamente simple y rígido de la capacidad de discriminación entre oportunistas y buenos ciudadanos, así como de la disposición a «castigar», indican que al menos este aspecto de la cultura podría ser anterior al lenguaje, a las convenciones y a las ceremonias. No estamos hablando de un juicio público y con jurado; estamos hablando de una inclinación irreflexiva y «brutal» a canalizar cierta agresividad hacia aquellos miembros del grupo que se han identificado como violadores de normas. Sería razonable buscar pruebas de esta clase de mantenimiento de «costumbres» locales duraderas en manadas de lobos o bandas de monos o simios, por ejemplo. Encontremos o no manifestaciones claras de este estadio de desarrollo previo a la cultura plenamente humana en alguna otra especie, la idea proporciona un cierto alivio frente al escepticismo: nos ofrece una posible «Historia de así fue» sobre la transición gradual desde unos animales meramente sociales a la manera de las abejas o las hormigas hasta unos animales con cierto gusto por la transmisión y la enseñanza de la cultura, interesados en los matices de la aprobación o la desaprobación, dispuestos a alistarse en pelotones temporales de castigo, inclinados a preferir el confort de la aceptación a la amenaza de la censura del grupo. Y gracias a esta transición los grupos se convierten en depositarios eficientes del recién descubierto «conocimiento», sin necesidad de esperar a que cada nuevo buen truco deba evolucionar y difundirse por vía genética hasta su fijación entre la población, puesto que el conformismo grupal puede garantizar una difusión mucho más rápida. Bien merece pagar el precio de una cierta vulnerabilidad ante cosas como los mitos, ante los descubrimientos erróneos locales que a pesar de todo venden igual de bien gracias al estructurado conformismo del grupo, a cambio de acceder a este ritmo más ágil de descubrimientos.

SER BUENO PARA PARECER BUENO

Jesús se acerca. ¡Haz como si estuvieras ocupado!

Pegatina de coche

La conciencia es la voz interior que nos avisa de que alguien podría estar mirando.

H. I. MENCKEN, Prejudices

El espectro de la traición se cierne sobre todos nosotros; es el pecado original de la evolución, que nos llama con su reflexión perennemente tentadora: ¿cómo puede no ser racional traicionar en esta situación? Si el otro traiciona (o si «todo el mundo lo hace»), eres un primo si no lo haces, y si el otro no lo hace, te sales con la tuya como un fuera de la ley. Y si todo el mundo es consciente de esto, ¿cómo es posible que alguien colabore? Si las retribuciones que se obtienen con ello son a corto plazo, ¿cómo puede ignorarlas la evolución? Y, teniendo en cuenta que la vida es corta, ¿cómo podemos ignorar nosotros mismos estas retribuciones? El miedo al castigo y la tendencia a la aceptación nos permitirán resistir en los casos más fáciles, con sólo cambiar la retribución esperada. Tal como los pensadores han reconocido desde hace siglos, no cuesta mucho comprender por qué es racional cooperar cuando nos mira el Gran Hermano. Cualquier sociedad que tuviera la fortuna suficiente de desarrollar una fe en un Dios omnipresente y vigilante —del que cupiera esperar que impusiera un castigo en una vida ulterior capaz de compensar cualquier beneficio presente— sería una sociedad poblada por ciudadanos que cumplirían con toda fiabilidad los mandamientos de Dios, incluso cuando no estuvieran a la vista de los demás ciudadanos. Nótese que para el surgimiento y la difusión de este mito no tiene por qué haber ningún autor inteligente que comprenda esta razón de fondo, del mismo modo que no tuvo por qué haber ninguna instancia inteligente que promulgara las estrategias que llevaron a garantizar el sometimiento a las normas de los genes rivales gracias a la meiosis. Los seres humanos podrían ser los beneficiarios inconscientes de esta adaptación grupal sin que nadie fuera consciente de la razón virtual que hay detrás de ella. Pero tal como han insistido los críticos desde Nietzsche, la «moral» basada en el temor de Dios no es tan noble ni tan estable como desearíamos. ¿Qué ocurriría en una sociedad en la que comenzara a venirse abajo todo este andamiaje, o en la que nunca hubiera existido? ¿No habría ninguna forma de que sus miembros desarrollaran unos firmes hábitos cooperativos?

¿Qué pasa con los casos más difíciles, en los que uno puede estar prácticamente seguro de que no se descubrirá el engaño? En esos casos la voz de la tentación habla con alarmante racionalidad: ¡nadie lo sabrá nunca, y piensa en lo que puedes ganar! Tan pronto como entramos en un mundo donde la capacidad de decisión debe lidiar con tentaciones importantes y con los ilimitados meandros de la reflexión que pueden acompañar nuestras batallas contra la tentación, dejamos atrás la libertad de los pájaros y comenzamos a explorar el problemático territorio de la libertad humana, la única variante que posee un peso moral. La tradición pone la carga de todo ese peso moral sobre las espaldas de un funcionario imaginario, el alma inmortal, inmaterial, hacedora de milagros, pero si miramos más de cerca los antecedentes de nuestros sistemas humanos de control, podemos ver los pasos que han llevado al diseño de esa alma y ver cómo funcionan algunas de sus partes.

Según Salustio, Catón era un hombre de gran nobleza: Esse quam videri bonus malebat [«Prefería ser bueno antes que parecerlo»]. Si Robert Frank está en lo cierto, Catón era una de esas escasas almas adelantadas que han logrado darle la vuelta a la política que nos hizo morales en un principio: Malo esse bonus ut videar [«Prefiero ser bueno para parecer bueno»]. En Passions within Reason: The Strategic Role of the Emotions, Frank sostiene que el siguiente paso en la evolución de la libertad se produjo cuando nuestros antepasados se enfrentaron por primera vez a lo que llama problemas de compromiso y aprendieron a resolverlos. Un problema de compromiso «surge cuando el interés de una persona consiste en adoptar un compromiso vinculante para comportarse de un modo que más adelante parecerá contrario a su interés» (Frank, 1988, pág. 47). Ya hemos encontrado la estructura básica de un problema de compromiso en el dilema del prisionero: el destino evolutivo de los cooperadores y los traidores se ve profundamente afectado por la presencia o ausencia de falsos cooperadores, o faroleros. Ello genera una presión selectiva en favor de la detección de faroleros y pone en marcha una carrera armamentista de estrategias de desenmascaramiento y ocultación. Cuando los flexibles sistemas de control de los agentes humanos se ajustan a las razones virtuales de esta competición, el tempo se acelera y la cuestión pasa de ser impersonal (¿qué agentes tendrán mayor éxito bajo las condiciones actuales, los cooperadores o los traidores?), a ser personal (¿qué debería hacer en estas condiciones, cooperar o traicionar?). Cuando la evolución logra crear agentes capaces de aprender, reflexionar y considerar racionalmente sus acciones, pone a esos agentes ante una nueva versión del problema del compromiso: ¿cómo comprometerse a algo y convencer a otros de que lo han hecho? Llevar una gorra que diga «soy un cooperador» no nos llevará muy lejos en un mundo de seres racionales a la caza de tramposos. Según Frank, en el curso de la evolución «aprendimos» a aplicar nuestras emociones a la tarea de impedir que fuéramos demasiado racionales, y a crearnos una reputación —lo que es igual de importante— de no ser demasiado racionales. Según Frank, es nuestro exceso indeseado de racionalidad miope o local lo que nos hace tan vulnerables a las tentaciones o las amenazas, tan vulnerables a «ofertas que no podemos rechazar», como dice el Padrino. Parte de lo que supone convertirse en un agente verdaderamente responsable, en un buen ciudadano, es convertirse en alguien en quien se puede confiar que será relativamente impermeable a tales ofertas.

En primer lugar, ¿por qué habríamos de querer una reputación como esta? Pues bien, porque en caso de tenerla la mafia nos dejará tranquilos, pues calculará que sus ofertas coercitivas no tendrán probablemente éxito con nosotros, de modo que: ¿por qué malgastar una buena cabeza de caballo? Más importante aún: nuestra reputación nos hará más susceptibles de ser elegidos por nuestros compañeros de grupo, que son muy conscientes del riesgo que supone ser tomado por sorpresa por un traidor y que están a la búsqueda de alguien en quien depositar su confianza por considerarle capaz de resistir a la tentación. Hemos señalado ya en la sección anterior que los cooperadores tienden a juntarse con los cooperadores, y los traidores con los traidores. «Los problemas de compromiso son muy frecuentes, y hay toda clase de ventajas materiales esperando a aquellos cooperadores que sean capaces de encontrar a sus semejantes», observa Frank (1988, pág. 249); las ventajas de ser un cooperador en un grupo de cooperadores han quedado demostradas en un sinfín de modelos evolutivos. Si tenemos la fortuna de encontrarnos en un grupo de cooperadores, ¿debe mos considerar que ha sido pura suerte? No si el grupo tiene que pasar un examen de ingreso. Pero en tal caso, ¿debemos considerar que ha sido pura suerte que poseyéramos el talento para la cooperación que nos ha permitido pasar el examen? Tal vez, pero tener la suerte de poseer un talento es mejor que tener suerte a secas. (Más adelante volveré sobre el tema de la suerte).

Es benegoísta querer una reputación impecable, ¿pero cómo podemos ganárnosla? Hablar es fácil, por lo que todo el mundo estará dispuesto a jurar sobre una pila de Biblias que nunca sería capaz de traicionar a nadie. A menos que haya alguna otra forma de distinguir a los cooperadores de los traidores, hay escasas posibilidades de construir grupos estables de cooperadores racionales. (Recordemos: los cooperadores de la línea somática que componen la mayor parte de nuestro cuerpo son sistemas intencionales balísticos, fiablemente robóticos e insensibles a la tentación, pero ahora estamos hablando de construir no un cuerpo, sino una corporación de individuos altamente racionales, como la Orquesta Sinfónica de Boston). Y una señal de fiabilidad que sea digna de confianza debe ser, tal como ha demostrado Amotz Zahayi (1987), una señal cara (algo que no sea fácil de simular). Jurar sobre la Biblia es una ceremonia vacía que no puede transmitir ninguna información útil, porque si fuera adoptada como señal de fiabilidad, sería inmediatamente copiada y usada por todos los traidores, y, por lo tanto, perdería toda su credibilidad y caería en el desuso. Podríamos tratar de salvarla incrementando la ceremonia —jurar sobre dos Biblias, jurar sobre una pila de Biblias—, pero la inutilidad de este incremento queda claramente recogida en el refrán*, nuestro paradigma mítico de un intento fallido de demostrar que uno es digno de confianza[2]. Luego el problema principal es: no sólo cómo convertirme en un agente en quien se pueda confiar ante los problemas de compromiso, sino cómo publicitar de manera creíble el hecho de que soy digno de confianza.

En ocasiones un problema se resuelve con otro problema. Esto es especialmente cierto cuando quien se enfrenta al problema es la Madre Naturaleza, la oportunista por excelencia. Nos enfrentamos a un problema de autocontrol realmente difícil —es decir, caro— de resolver. Según Frank, el hecho de que sea caro de resolver es más una bendición que una desgracia. El episodio de Ulises vías sirenas ejemplifica un problema parecido, e igual que allí el truco consiste en idear alguna forma de atarnos al mástil y taparles las orejas a los marineros con cera para que no podamos actuar siguiendo nuestra inclinación irresistible del momento. (El truco es arreglarlo todo para que «en el tiempo t» nuestra voluntad sea inefectiva). Ulises conoce perfectamente los beneficios a largo plazo de adoptar la estrategia de evitar a las sirenas cuando cantan su seductora canción, pero también conoce su disposición a sobrevalorar los beneficios inmediatos en numerosas circunstancias, de modo que necesita protegerse de una escala de preferencias en cierto modo viciada que según sus previsiones se le impondrá cuando llegue el momento t. Ulises se conoce a sí mismo, y sabe cuál es el recurso que le ha proporcionado la evolución: una facultad más o menos limitada de razonamiento que le hará aceptar el beneficio inmediato («no puedo hacer otra cosa», dirá mientras se lanza a los brazos de las sirenas), a menos que tome ahora las medidas necesarias para distribuir la decisión entre momentos y actitudes más favorables. La seducción de las sirenas no es inevitable, si Ulises dispone del tiempo suficiente para preparar una maniobra de evitación. Tal como observa Frank:

Es importante subrayar que la literatura experimental no dice que los beneficios inmediatos adquieran un peso" excesivo en todas las situaciones. Únicamente dice que siempre adquieren un gran peso. En conjunto, eso era probablemente algo bueno en los entornos donde evolucionamos. Cuando las presiones selectivas son intensas, los beneficios actuales son a menudo los únicos que importan. El presente es, después de todo, la puerta del futuro (Frank, 1988, pág. 89).

El problema de Ulises no es un problema moral; es un problema prudencial, que también se les plantea a agentes más egoístas y menos altruistas. Para el agente egoísta, el problema consiste en cómo evitar ceder a beneficios egoístas a corto plazo a costa de perder beneficios egoístas a más largo plazo, un problema de lograr un mayor control sobre sí mismo para aumentar su éxito prudencial. Frank sostiene que la resolución de este problema prudencial nos lleva directamente al terreno de la moral, pero antes de abordar su tesis debemos examinar con más detalle el problema de la tentación.

aprender a negociar con uno mismo

La negociación intertemporal parece ser un proceso relativamente artificial que es improbable que surgiera en animales inferiores. Sólo la especie humana encontró la manera de ampliar enormemente el marco de la decisión y descubrió que el libre albedrío nos presta a menudo un peor servicio que la necesidad desnuda.

George Ainslie, Breakdown Of Will

Cuando el viejo granjero de Maine comenzó a subirse el mono después de usar el retrete, se le cayó del bolsillo una moneda de 25 centavos que se le fue por el agujero. «¡Diantre!», exclamó, y luego se sacó un billete de 5 dólares de la billetera y lo tiró por el mismo agujero por donde había caído la moneda. «¿Por qué hiciste una cosa así?», le preguntaron. «No pensaréis que iba a rebuscar por allí sólo por una moneda de 25, ¿verdad?», respondió. Aumentar lo que hay en juego modifica el esfuerzo de autocontrol que debemos realizar. Todos solemos tener problemas con la tentación que quedan perfectamente radiografiados con unas sencillas preguntas:

¿Qué preferiría usted: 1 dólar ahora mismo o 1 dólar mañana? Si es usted como la mayoría, lo prefiere ahora, por razones evidentes. Cuanto antes lo consiga, antes podrá darle algún uso, y ¿quién sabe lo que le depara el futuro? Si, extrañamente, le diera a usted lo mismo elegir 1 dólar ahora o mañana, la próxima semana o el próximo año, diríamos que usted no descuenta el futuro. Obviamente, lo racional es descontar el futuro, pero ¿hasta qué punto?

¿Qué preferiría usted: 1 dólar ahora mismo o 1,5 dólares mañana? Si usted prefiere 1,5 dólares mañana, ¿qué diría ante 1,25 dólares? ¿Y 1 dólar y 10 centavos? En algún momento daremos con una elección que le sea indiferente y eso fijará dos puntos en una curva, la curva de descuento del futuro. Podríamos reunir gran cantidad de datos de este tipo para definir múltiples puntos en su curva particular y emplear el dinero como sistema de medida práctico (en sustitución de un conjunto mucho más amplio de preferencias: ¿qué preferiría, no sufrir dolor hoy o no sufrir dolor dentro de una semana? ¿Qué preferiría, ser famoso hoy o ser famoso el año que viene?). Supongamos que usted es indiferente a la pregunta 2. Le parece igualmente deseable 1 dólar hoy o 1,5 dólares mañana. Considere entonces la siguiente pregunta.

¿Qué preferiría usted: 1 dólar el próximo martes o 1,5 dólares el próximo miércoles? Esta es la misma pregunta que la anterior, sólo que vista desde más lejos en el tiempo. Pero tal vez descubra que sus respuestas no coinciden. Si es usted como la mayoría de la gente, le costará bastante rechazar 1 dólar ahora en favor de 1,5 dólares mañana, mientras que le resultará relativamente fácil ser prudente y firmar pollos 1,5 dólares del miércoles en lugar de hacerlo por el dólar del martes. Si usted tiende a preferir 1 dólar hoy a 1,5 dólares mañana, pero al mismo tiempo prefiere 1,5 dólares el miércoles a 1 dólar el martes, tiene usted un conflicto; experimentará usted un cambio en sus preferencias en algún momento del tiempo entre hoy y el próximo martes, un cambio propiciado meramente por el paso del tiempo.

Nuestra susceptibilidad a caer en estos conflictos intertemporales es una pequeña tara, una manía, una anomalía en nuestra competencia básica para la toma de decisiones, y se halla en la base de una notable teoría de la voluntad humana desarrollada por el psiquiatra George Ainslie, a la que recientemente ha dado una formulación accesible en su libro Breakdown ofWill (2001). La tasa de descuento del futuro puede variar según las personas, y no hay respuesta correcta a la pregunta de cuál debería ser su curva de descuento del futuro, pero sea cual sea esta en su caso, si usted la aplicara de una manera racional no surgirían conflictos intertemporales: la fría decisión que toma hoy para dentro de un año sería la misma que tomaría una vez pasado el año. Su tendencia a sucumbir a la tentación se desvía de su estrategia racional (sea la que sea) de un modo que usted querría evitar racionalmente, si pudiera hacerlo. ¿Qué forma tomaría su curva de descuento?

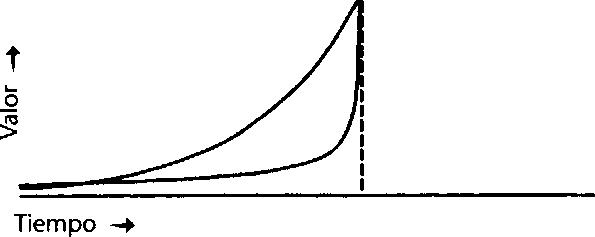

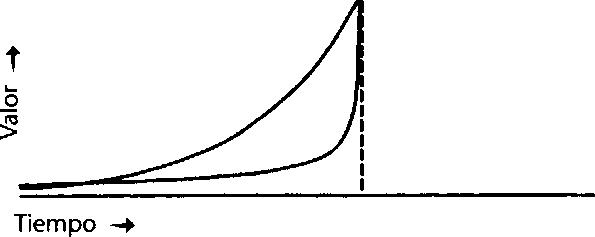

FIGURA 7.1. Una curva de descuento exponencial y una curva hiperbólica (más arqueada) partiendo de la misma recompensa. A medida que pasa el tiempo (en dirección hacia la derecha a lo largo del eje horizontal), el impacto motivacional —el valor— de los objetivos del sujeto se acerca a su magnitud no descontada, que queda recogida por la línea vertical (Ainslie, 2001, pág. 31).

La figura 7.1 muestra dos tipos básicos de curva superpuestos: la curva exponencial, más gradual, y la curva hiperbólica, muy arqueada y de acusada pendiente.

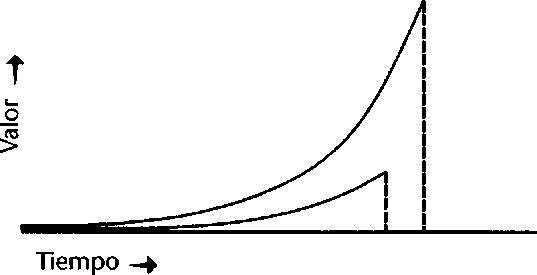

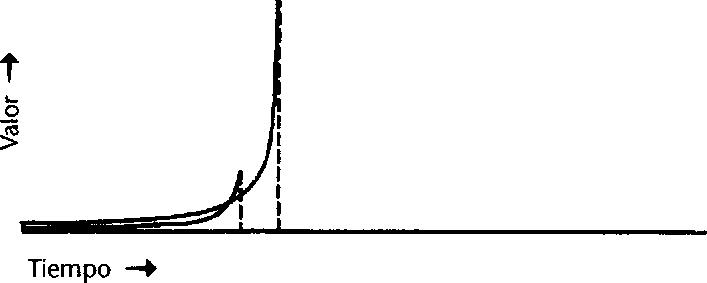

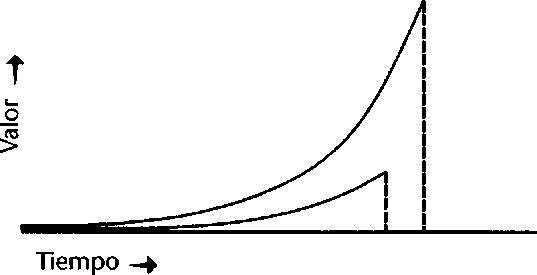

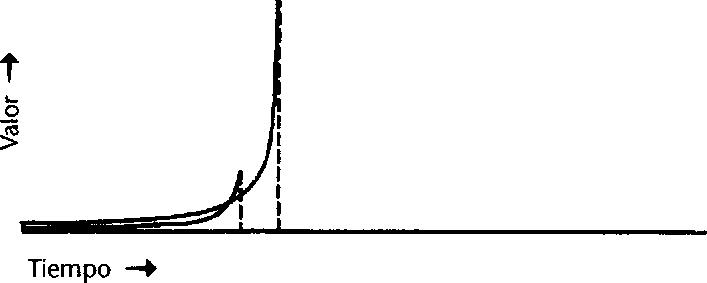

Puede demostrarse (véase la figura 7.2) que una tasa de descuento exponencial no puede producir dichas anomalías, mientras que una curva de descuento hiperbólica (véase la figura 7.3), al tener una pendiente acusada al final, sí puede producirlas.

FIGURA 7.2. Curvas de descuento convencionales (exponenciales) desde dos recompensas de distinta magnitud, disponibles en momentos distintos. En todos los puntos donde pueda evaluar el sujeto las recompensas anteriores y posteriores, sus valores se mantendrán proporcionales a sus magnitudes objetivas (Ainslie, 2001, pág. 32).

FIGURA 7.3. Curvas hiperbólicas de descuento desde dos recompensas de diferente magnitud disponibles en momentos diferentes. La recompensa menor es preferida durante un breve período de tiempo antes de estar disponible, tal como muestra la porción de su curva que se proyecta por encima de la curva de la recompensa mayor, posterior en el tiempo (Ainslie, 2001, pág. 32).

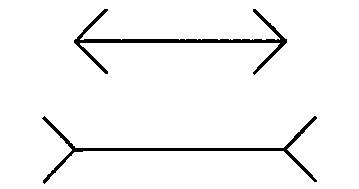

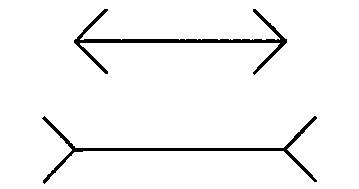

En el corto tramo donde el diente de la curva hiperbólica de la recompensa menor se cruza con la curva de la recompensa mayor se abre la ventana de la tentación: un breve período de tiempo durante el cual la recompensa menor parece más valiosa que la mayor. Un número ingente de pruebas realizadas bajo toda clase de condiciones han demostrado que nosotros, al igual que otros animales, obedecemos de manera innata a ciertas curvas hiperbólicas de descuento. «La especie humana desarrolló evolutivamente una curva de descuento muy regular pero muy arqueada para evaluar el futuro» (Ainslie, 2001, pág. 46). Según Ainslie, se trata de una ilusión muy parecida a la ilusión Müller-Lyer:

FIGURA 7.4. Ilusión Müller-Lyer.

Es posible que sepamos —por haberlo medido— que las dos líneas tienen la misma longitud, pero eso no impide que la ilusión ejerza toda su fuerza sobre nosotros. Podemos aprender a compensar la ilusión natural mediante una corrección deliberada y consciente. De modo parecido, la teoría de la utilidad (y la medición) puede convencernos de que la tasa de descuento correcta es la exponencial, y podemos aprender a compensarlas tasas de descuento hiperbólicas con las que nacimos. Es un acto antinatural, pero que vale la pena aprender a realizar. Algunos lo consiguen más que otros.

Todos nosotros apreciamos al menos vagamente las virtudes de racionalizar nuestro comportamiento de acuerdo con una curva exponencial, pero ¿cómo podemos conseguirlo? ¿De dónde sacaremos la fuerza para dominar nuestros propios instintos? La tradición diría que procede de cierta potencia física llamada fuerza de voluntad, pero esto no hace más que dar un nombre al fenómeno y posponer la explicación. ¿Cómo se implementa la «fuerza de voluntad» en nuestros cerebros? Según Ainslie, la obtenemos a partir de una situación competitiva en la que los «intereses» entran en lo que llama una «negociación intertemporal». Dichos «intereses» vienen a ser una especie de agentes temporales, unos homúnculos que representan varias recompensas posibles:

Un agente que descuenta hiperbólicamente las recompensas no es un estimador del valor tan simple como se supone que lo es un agente que las descuenta exponencialmente. Viene a ser más bien como una sucesión de estimadores que difieren en sus conclusiones: con el transcurso del tiempo las relaciones recíprocas entre dichos estimadores pasan de la cooperación hacia un objetivo común a la persecución de fines mutuamente excluyentes. El Ulises que planea el encuentro con las sirenas debe tratar al Ulises que las oye como una persona separada, sobre la que debe influir en lo posible y, en caso contrario, inutilizarla (Ainslie, 2001, pág. 40).

La «negociación de poder» entre esos «grupos de procesos de búsqueda de recompensas» es un proceso que genera su propio equilibrio y que no necesita «ningún ego, juez u otro rey filósofo, ningún órgano de la unidad o la continuidad, aunque sí anticipa cuál sería el aparente funcionamiento de un órgano de este tipo» (pág. 62). Según la descripción que hace Ainslie de este fenómeno, se trata de una competición selectiva en la que los competidores pueden absorberse y explotarse unos a otros, y no es otra cosa (sospecho) que el proceso contradictorio de la «voluntad de perseverar» esbozado por Kane. Sin duda contribuye en gran medida a la impredecibilidad de la facultad de decisión humana, no mediante el uso del azar cuántico, según esperaba Kane, sino mediante la introducción de una recursividad que frustra sistemáticamente las predicciones: cuando decidimos, usamos reflexivamente nuestra decisión como predicción de cuáles serán nuestras decisiones en el futuro, nuestra propia autoconciencia respecto a nuestras decisiones genera un círculo recurrente que hace que nuestras decisiones sean infinitamente sensibles a consideraciones ulteriores.

El ordenado mercado interno figurado por las teorías convencionales de la utilidad se convierte en una confusa pelea sin reglas, donde para prevalecer una opción no sólo debe prometer más que sus competidoras, sino que también debe actuar estratégicamente para impedir que estas no den la vuelta a la tortilla más adelante (Ainslie, 2001, pág. 40).

Ainslie analiza cómo las microestrategias de esos homúnculos agrupan las recompensas para crear algo parecido a una tasa de descuento exponencial, al generar «reglas» y resoluciones que, a su vez, generan justificaciones para exenciones menores (me resultará más fácil mantener mi dieta si no soy demasiado estricto conmigo mismo, de modo que, como es mi cumpleaños, me recompensaré con un poco de pastel…), que, a su vez, generan medidas y contramedidas ulteriores, un caos de retos internos concatenados. Por ejemplo: «En la medida en que espero conceder excepciones siempre que el impulso sea lo bastante fuerte, ya no tengo una perspectiva creíble de que toda la serie de recompensas posteriores —los beneficios acumulados de mi dieta— estén al alcance de mi decisión. De este modo las curvas de descuento hiperbólicas convierten el autocontrol en una cuestión de autopredicción» (pág. 87).

Supongamos que un alcohólico sometido a una cura de desintoxicación tiene la expectativa de resistirse a la bebida, pero que, sorprendentemente, ve frustrada esta expectativa y, cuando se da cuenta de ello, pierde la confianza en dicha expectativa; si esta cae tan bajo que deja de ser un contrapeso suficiente para sus ganas de beber, su frustración podría convertirse en una profecía autorrealizadora. Pero si esta posibilidad se ha vuelto lo bastante amenazadora en el período previo a convertirse en la preferida, el sujeto buscará otros incentivos que contraponer a sus ganas de beber antes de que se vuelvan demasiado fuertes, y con ello aumentar su expectativa de no beber, y así sucesivamente (antes de encontrarse tomando un trago). Su decisión está determinada por adelantado, del mismo modo que los eventos tienen causas que a su vez tienen otras causas; pero lo que determina de manera inmediata su decisión es la interacción de elementos que, por más que sean en sí mismos conocidos, vuelven impredecible el resultado cuando interactúan de manera recursiva.

El descuento hiperbólico convierte la toma de decisiones en un fenómeno colectivo, donde el colectivo está integrado por sucesivas disposiciones del individuo a lo largo del tiempo. En cada momento toma la decisión que le parece mejor; pero el cuadro que se le presenta viene representado en buena medida por sus expectativas acerca de qué decisiones tomará en ocasiones posteriores, una expectativa que se funda principalmente en las decisiones que ha tomado en ocasiones previas (Ainslie, 2001, pág. 131).

La teoría de la voluntad de Ainslie genera explicaciones para un buen número de fenómenos que han dejado perplejos a otros teóricos (o que han sido simplemente ignorados por ellos), sobre temas tales como la adicción y la compulsión, el «saciado prematuro», el autoengaño y la desesperación, el pensamiento «legalista» y la espontaneidad. El precio que se debe pagar por esta fecundidad teórica son unas premisas inicialmente contraintuitivas: en particular, la necesidad de distinguir entre placeres y recompensas. Una recompensa es, por definición, «cualquier experiencia que tienda a incitar la repetición del comportamiento que la precede», a pesar de que algunas de dichas experiencias son positivamente dolorosas, por mucho que promuevan la disposición a la replicación (por mucha que sea la aptitud intracerebral, podría decirse) de dicho comportamiento. Es una teoría difícil, plagada de novedades que exigen abandonar viejos hábitos de pensamiento, y en esta presentación no he hecho sino esbozar sus conclusiones más interesantes. Es una teoría que no ha recibido aún la atención que merece, por lo que sigue abierta la cuestión de cuáles de sus muchas conclusiones tentadoras merecen nuestra sanción, pero no hay duda de que es una magnífica aportación a los recientes trabajos que han venido a aplicar la perspectiva evolucionista a las cuestiones filosóficas tradicionales relativas a la voluntad y a la mente. De la teoría se desprenden incluso algunas observaciones inquietantes sobre el tema del carácter elusivo de la moral y sobre cómo nuestras reglas mejor formuladas pueden volverse en nuestra contra y dar lugar a consecuencias no deseadas, aunque estos son temas que deberán quedar para otra ocasión. Todavía no hemos llegado al terreno de la moral, aunque Robert Frank propone un camino para lograrlo.

NUESTROS CAROS EMBLEMAS AL MERITO

Supongamos que ponemos un caramelo delante de un niño pequeño y le decimos que puede comérselo, pero que si es capaz de esperar quince minutos, podrá comerse dos. ¿Cómo responden los niños al desafío de posponer la gratificación? No demasiado bien. Los niños manifiestan importantes variaciones en su capacidad de autocontrol, las cuales sin embargo no son Inevitables, ya se deban a diferencias genéticas, a diferencias en el entorno durante la primera infancia, o al mero azar; pueden recortarse (o aumentarse) mediante unas sencillas estrategias de distracción o concentración. (Por ejemplo, los niños pueden aprender a esperar al segundo caramelo si se concentran en las deliciosas propiedades de algo que no tienen a su alcance: unas crujientes rosquillas saladas, por ejemplo, o su juguete favorito). Algunas estrategias apelan a la fría razón, y otras a la competencia de la pasión. Estas propuestas de manipulación de uno mismo se enfrentan, por cierto, a una influyente doctrina en filosofía moral, atribuida a Kant, que subraya el carácter bajo e innoble de dichas muletas meramente emocionales. El ideal kantiano es una fantasía según la cual deberíamos ser capaces de reforzar nuestro músculo del razonamiento puro hasta el punto de poder realizar juicios puros y vacíos de emoción, sin mácula de chabacanos sentimientos de culpabilidad o deseos básicos de amor o aceptación. Kant sostenía que dichos juicios no sólo son la mejor versión de nuestros juicios morales, sino que constituyen la única clase de juicios que pueden considerarse propiamente morales. Estimular la reflexión con remisiones a emociones básicas puede ser una buena manera de formar a los niños, pero la presencia de dichas estrategias en su formación descalifica sus juicios de cualquier posible consideración moral. ¿Se trata tal vez de un ejemplo de cómo la búsqueda de la perfección —una deformación profesional en el caso de los filósofos— impide ver el mejor camino?

Según Frank, la belleza evolutiva de este aprovechamiento de la emoción para el autocontrol es que al mismo tiempo sirve para ofrecer la cara señal que se requiere para dar a conocer este mismo triunfo: los demás se dan cuenta de que somos uno de esos tipos emotivos en quienes se puede confiar, porque se toman sus compromisos con pasión, no es que estemos locos o seamos irracionales, sino que atribuimos un precio irracionalmente alto (desde la miope perspectiva del crítico) a nuestra integridad. Llevamos el corazón prendido de la manga como un emblema, y bien caro que nos cuesta. El truco para ganarse la reputación de ser bueno, un premio muy valioso, es ser realmente bueno. Ningún método más barato funcionará mejor (aunque… la evolución sigue adelante).

Para comprender por qué ser realmente bueno es la solución más económicamente eficiente para este problema, debemos verlo como el precio que pagamos por el autocontrol. Sólo puedo controlarme a mí mismo usando una brocha gorda. «Los sentimientos morales pueden verse como un burdo intento de afinar el mecanismo de las recompensas, para hacerlo más sensible a recompensas distantes y a ciertas penalizaciones en circunstancias señaladas» (Frank, 1988, pág. 90). Tal como veremos en el próximo capítulo, no puedo controlar al detalle y en cada momento todas mis deliberaciones, de modo que debo recurrir a fórmulas más expeditivas y equiparme con poderosas disposiciones emocionales que desbordan sus objetivos y me dejan temblando de rabia cuando la rabia es lo que corresponde, incapaz de contener mi alegría cuando la alegría es lo que corresponde, o bien hundido en la pena o en la compasión. Pero para conseguir que estas emociones me ayuden a tomar decisiones prudenciales a largo plazo cuando me enfrento a la tentación a corto plazo de las sirenas, debo permitirles que me dominen también cuando mi elección es entre una ganancia a corto plazo y un beneficio para los demás. No puedo comprometerme únicamente conmigo mismo. O, para expresarlo según mi lema, el entorno social en el que me encuentro me anima a hacerme más grande de lo que sería, precisamente para fomentar mis estrechos intereses personales; cuando «trato de ser el número uno» despliego una red lo bastante grande como para incluir a aquellos que cooperan conmigo.

Como siempre, no es suficiente postular este feliz estado de cosas como si fuera un regalo de Dios. Tal vez se dé a veces por accidente, pero sí persiste lo bastante como para convertirse en una pauta dentro del mundo, requiere una explicación. La tarea de los modelos evolutivos es demostrar que existe la posibilidad de que evolucionen entornos en los que esta clase de extensión del yo sea una maniobra necesaria, dictada por la razón. Esta «decisión» en el terreno del diseño —pagar el precio de comprometerse con una serie de muestras de altruismo Impuro (¿o es sólo benegoísmo avanzado?) a cambio de alcanzar un mayor autocontrol— viene avalada por unas razones que nadie tiene por qué haber apreciado. Son razones virtuales, pero no por ello dejan de serlo. De hecho, es mejor que sean virtuales. Eso es lo que confiere a la expresión emocional su valor como evidencia en la carrera de armamentos del engaño y la detección. Si como individuos pudiéramos identificar esas acciones y actuar de acuerdo con ellas, concentrar en ellas nuestras mentes, los demás sospecharían que estamos haciendo teatro. Somos unos jueces del carácter muy atentos, y un examen de los indicios que más nos importan (nos demos cuenta o no conscientemente de ello) revelaría que prestamos escasa atención a las demostraciones que resultan fáciles de simular y que, en cambio, nos concentramos en las señales que constituyen manifestaciones irreprimibles e inimitables de una disposición. Y eso es lo único que vemos, según Frank:

Podemos imaginar, por lo tanto, una población donde las personas con conciencia tienen más éxito que aquellas que no la tienen. La gente que carece de ella haría trampas menos veces si pudiera, pero simplemente tiene mayores dificultades para resolver el problema del autocontrol. La gente que tiene conciencia, en cambio, es capaz de adquirir una buena reputación y cooperar con éxito con otros individuos de disposición parecida (Frank, 1988, págs. 82-83).

¿Dónde deja todo esto el contraste entre el benegoísmo y el genuino altruismo? Frank pretende que la innovación por él descrita llega hasta la línea de meta y nos permite alcanzar el genuino altruismo:

Las personas con genuinos sentimientos morales son más capaces que las otras de actuar según su propio interés […]. Las personas con buena reputación pueden resolver de este modo incluso dilemas del prisionero no reiterados. Por ejemplo, pueden cooperar con éxito unas con otras en situaciones en las que el engaño sería imposible de detectar. En otras palabras, el genuino altruismo puede surgir meramente sobre la base de haber establecido una reputación de comportarse de manera prudente (pág. 91).

Frank pone de relieve que los altruistas —si es que esa buena gente es realmente altruista— llegan a tener bastante éxito, a pesar de los costes en los que incurren. Psicólogos y economistas han realizado numerosos experimentos que enfrentan a seres humanos (normalmente sus compañeros de estudios) a múltiples dilemas del prisionero en los que las retribuciones son sumas de dinero pequeñas, aunque no negligibles. En los experimentos que realizó Frank, se ofrecía a los estudiantes diversas oportunidades de conocerse unos a otros en el curso de breves encuentros (entre diez minutos y medía hora) antes de emparejarlos repetidas veces en interacciones del tipo del dilema del prisionero. Mediante la introducción de variaciones en las condiciones, Frank demostró que la gente es sorprendentemente buena —aunque dista de ser perfecta: entre un 60 y un 75% de acierto— a la hora de predecir quién traicionará y quién cooperará.

El experimento del dilema del prisionero apoya nuestra intuición de que podemos identificar a las personas no oportunistas. Que seamos capaces de hacerlo es en realidad la premisa en la que se basa todo nuestro modelo de compromiso. De esta premisa se sigue lógicamente que el comportamiento no oportunista podrá surgir y sobrevivir incluso en un mundo competitivo, materialista y cruel. Podemos conceder, pues, que las fuerzas materiales son las que gobiernan en último término el comportamiento, pero al mismo tiempo rechazar la idea de que la gente esté movida siempre y en todas partes por el interés material (Frank, 1988, pág. 145).

Tal como subrayan los racionalistas, vivimos en un mundo material donde, a la larga, termina por dominar el comportamiento más conducente al éxito material. Una y otra vez, sin embargo, vemos que los comportamientos con mayor éxito selectivo no surgen directamente de la persecución de ventajas materiales. A causa de importantes problemas de compromiso e implementación, dicha persecución demuestra a menudo ser contraproducente. Para obtener buenos resultados, a veces debemos dejar de preocuparnos por sacar el máximo beneficio (pág. 211).

Varios aspectos de la teoría de Frank sugieren sorprendentes correcciones al viento filosófico dominante que hemos encontrado en capítulos precedentes. En primer lugar, recordemos la discusión del capítulo 4 acerca de si «podríamos haber hecho otra cosa», y el ejemplo de Martin Luther. Lejos de considerar que dichos fenómenos sean excepciones a la regla, o casos especiales necesitados de excusas especiales, podemos ver que la práctica de ponerse a uno mismo en una posición en la que no podía hacer otra cosa es una innovación clave en el avance evolutivo por el Espacio del Diseño —el espacio Vasto y multidimensional de todos los diseños posibles— hacia la libertad humana. Podemos descubrir un rastro fósil de esta táctica de fijar la propia voluntad, una vez identificada, en una palabra de elogio moral que raramente recibe la atención de los filósofos pero que a menudo es motivo de consideración en un agente moral: demuestra mucha determinación, decimos de alguien con admiración. En segundo lugar, el miedo de los filósofos a que si estamos determinados tal vez no seamos capaces de aprovechar las verdaderas oportunidades —o a que si estamos determinados tal vez no baja verdaderas oportunidades— deja paso, como hemos visto, a la posibilidad contraria: sólo podemos ser libres en un sentido moralmente relevante si aprendemos a hacernos insensibles a muchas de las oportunidades que se nos presentan. De nuevo, no hacemos esto a base de volvernos locos o ciegos, sino aumentando nuestra apuesta, para que las «decisiones» se conviertan en movimientos forzados, en obviedades que no precisan consideración seria. En tercer lugar, hemos visto que aquel ser mitológico, el agente racional puramente egoísta de los economistas que nunca es capaz de resistirse a una ganga, es un tonto racional a quien se le podría hacer la famosa pregunta retórica: «¿Cómo puede ser usted tan rico, siendo tan estúpido?». En palabras de Frank:

Los altruistas […] parecen tener mayor éxito económico: los estudios experimentales revelan de manera consistente que el comportamiento altruista se ve positivamente correlacionado con el estatus socioeconómico. Por supuesto, esto no significa que el comportamiento altruista lleve consigo necesariamente el éxito económico. Pero sí sugiere que una actitud altruista no resulta demasiado perjudicial en términos materiales (Frank, 1988, pág. 235).

A otro ser mitológico, el santo racional kantiano, le podemos responder en la misma línea: «Si somos tan inmorales, ¿cómo es que tenemos tantos amigos que confían en nosotros?». En otras palabras, si queremos llegar hasta el genuino altruismo, lo mejor es adoptar la vía evolucionista e ir ascendiendo por ella mediante incrementos graduales, sin Mamíferos Primordiales ni ganchos colgados del cielo, y pasar del egoísmo ciego al pseudoaltruismo y luego al cuasi altruismo (benegoísmo), para llegar finalmente a algo con lo que tal vez nos demos por satisfechos la mayoría de nosotros.

Permítanme hacer una breve reflexión sobre los métodos que he recomendado y las conclusiones a las que no he llegado. Los argumentos y las conclusiones de Frank no han logrado ni mucho menos una aceptación general entre sus colegas economistas o teóricos de la evolución (o filósofos), y siguen en pie importantes problemas —y alternativas— que deberán ser cuidadosamente examinados. Lo que me parece más importante en este punto es que el proyecto de Frank, igual que el de Ainslie, es un ejemplo de un tipo de planteamiento de raíz darwinista que resulta en mi opinión tan preceptivo como prometedor para tratar estas cuestiones. Es preceptivo porque cualquier teoría ética que se limite a establecer cómodamente una lista de virtudes humanas sin tratar de explicar cómo pueden haber surgido corre el peligro de presuponer algún gancho colgado del cielo, algún milagro que no «explica» nada precisamente porque puede «explicarlo» todo. Resulta prometedor porque, al revés de lo que declaran los enemigos del darwinismo, las propuestas más recientes echan por el suelo muchas veces las doctrinas de dichos teóricos. Los ejercicios especulativos sobre el diseño de los agentes han sido el pan de cada día de los filósofos desde La república de Platón. Lo que aporta la perspectiva evolucionista es una forma relativamente sistemática de mantener estos ejercicios dentro del terreno naturalista (de modo que no terminemos diseñando un ángel o un móvil perpetuo), y lo que es igual de importante, la posibilidad de explorar una serie de interacciones entre agentes a lo largo del tiempo frente a las cuales los filósofos acostumbran a escurrir el bulto. Por ejemplo, los filósofos acostumbran a preguntar, retóricamente: «¿Qué pasaría si todo el mundo lo hiciera?», sin pararse a considerar la respuesta, que por lo general estiman evidente. Nunca se les ocurre plantear otra pregunta mucho más interesante: ¿qué ocurriría si algunas personas lo hicieran? (¿Qué porcentaje, a lo largo de qué período de tiempo, y bajo qué condiciones?). Las simulaciones informáticas de escenarios evolutivos aportan una nueva disciplina: una forma de descubrir las premisas ocultas de los propios modelos, y una forma de explorar los efectos dinámicos, de «jugar con los botones» para ver el efecto que tienen los cambios de entorno sobre las variables. Es importante darse cuenta de que dichas simulaciones informáticas son en realidad experimentos mentales filosóficos, formas de generar ideas, no experimentos empíricos. Exploran sistemáticamente las implicaciones de ciertos conjuntos de premisas. Hasta ahora los filósofos debían realizar los experimentos mentales a mano, uno por uno. Ahora pueden introducir miles de variaciones en una hora, una buena forma de comprobar si sus intuiciones son el resultado de algún elemento arbitrario del entorno.

Hemos conseguido esbozar —sólo esbozar— un camino que lleva desde el origen de la vida hasta el surgimiento de personas, de unos agentes cuya libertad es a un tiempo su mayor fuerza y su principal problema. Ahora debemos examinar más de cerca lo que debe ocurrir en el interior de tal agente humano cuando toma una decisión libre, antes de examinar las implicaciones de la evolución aún en curso de la libertad humana.

Capítulo 7

La complejidad de la vida social en una especie poseedora de lenguaje y cultura da lugar a una sucesión de carreras armamentísticas evolutivas como resultado de las cuales los agentes desarrollan algunos componentes clave de la moral humana: un interés por descubrir condiciones que promuevan la cooperación, una sensibilidad hacia los castigos y las amenazas, una preocupación por la propia reputación, unas marcadas disposiciones hacia la automanipulación, diseñadas para mejorar el autocontrol frente a la tentación, y la capacidad de adoptar compromisos apreciables para los demás. Innovaciones como estas pueden tener éxito bajo condiciones especificarles que coevolucionan con ellas y terminan por sustituir el «egoísmo» miope de organismos más simples que habitan nichos más simples.

Capítulo 8

La imagen emergente del agente humano como un enjambre de intereses en competencia diseñados por fuerzas evolutivas resulta difícil de conciliar con nuestra percepción tradicional de nosotros mismos como egos, almas o yoes conscientes, que determinamos nuestras acciones intencionales mediante decisiones libres que deben proceder de nuestros santuarios privados de la mente. Esta tensión queda claramente reflejada en un controvertido —y a menudo malentendido— experimento de Benjamín Libet, y puede resolverse si examinamos con más detalle la emergencia del yo a partir de los procesos que tienen lugar en nuestros cerebros. Corregir estos malentendidos tan comunes sobre el yo y el cerebro hace que se desvanezcan también algunas sombrías conclusiones acerca del futuro de la libertad que han ganado crédito en algunos círculos.

NOTAS SOBRE FUENTES Y LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Entre los muchos libros excelentes dedicados a las teorías evolucionistas de la cooperación cabe citar Evolution of the Social Contract (1996), de Brian Skyrms; The Moral Animal (1994) y Nonzero (2000), de Robert Wright; The Origins of Virtue (1996), de Matt Ridley; Sex and Death: An Introduction to Philosophy of Biology (1999), de Kim Sterelny y Paul E. Griffiths; y, por supuesto, Unto Others (1998), de Elliott Sober y David Sloan Wilson. Para un valioso comentario del libro de Sober y Wilson (y una réplica), véase Katz, 2000. He expresado mis opiniones acerca de su libro en un artículo que aparecerá próximamente en Philosophy and Phenomenological Research (Dennett, en preparación a) y que también contendrá algunos comentarios más y una réplica de los autores.

Sobre el sencillo modelo de castigo necesario para hacer respetar las normas culturales, véase Having Thought (1999), de John Haugeland, y mi reseña (Dennett, 1999a). Paul Bingham (1999) ha desarrollado una atrevida y controvertida teoría de la evolución humana basada en la premisa de que la invención de armas sencillas —palos y piedras— alteró hasta tal punto las relaciones de coste-beneficio o el riesgo de la participación individual en los castigos del grupo contra los traidores que propició las variedades únicas de cooperación social humana de las que depende la cultura humana, una revolución cultural evolutiva que rápidamente tuvo respuesta a nivel genético, a través de adaptaciones del esqueleto para mejorar su capacidad de arrojar piedras y blandir armas.

El Principio de Zahayi aparece discutido por extenso en Frank, 1988. Véase también The Ant and the Peacock (1991), de Helena Cronin. Randolph Nesse ha editado una imponente antología de trabajos recientes sobre el tema del compromiso, en Evolution and the Capacity for Commitment (2001).

Para un repaso general a la literatura experimental sobre el tema de la automanipulación y el autocontrol entre los niños, véase «A Hot/Cool System Analvsis of Delay of Gratification: Dynamics of Willpower» (1999), dej. Metcalfe y W. Mischel. Para un repaso general al contexto de teoría de juegos donde se enmarca la propuesta de Frank, así como una crítica sutil y algunas correcciones amistosas a su invocación de las emociones para cumplir la función de señales, véase «Emotions as Strategic Signáis», de Don Ross y Paul Dumouchel.