Una herramienta para pensar el determinismo

El determinismo consiste en la tesis de que «en cada momento dado hay exactamente un único futuro físicamente posible» (Van Inwagen, 1983, pág. 3). Podría pensarse que no es una idea particularmente difícil, pero sorprende ver cuan frecuentes son los errores sobre este punto, incluso entre autores muy rigurosos. En primer lugar, muchos pensadores asumen que el determinismo implica la inevitabilidad. No es así. En segundo lugar, muchos consideran evidente que el indeterminismo —la negación del determinismo— nos daría cierta libertad en cuanto agentes, cierta capacidad de maniobra, cierto margen, que simplemente no existiría en un universo determinista. Tampoco es así. En tercer lugar, se supone comúnmente que en un mundo determinista no hay verdaderas opciones, sino que estas son sólo aparentes. Esto es falso. ¿En serio? Acabo de contradecir tres ideas tan centrales en los debates sobre la libertad, y tan raramente cuestionadas, que muchos lectores deben suponer que estoy de broma, o que uso estas palabras en algún sentido esotérico. No es el caso; lo que digo es que la complacencia con la que acostumbran a tratarse estos temas, sin apenas entrar en ningún tipo de argumentación, es en sí misma un gran error.

Estas falsas nociones se encuentran en la base de todos los errores conceptuales relacionados con el libre albedrío y la libertad en general, de modo que, antes de poder hacer ningún avance en nuestra comprensión de cómo pudo evolucionar la libertad (en un universo que bien podría ser determinista), necesitamos equiparnos con algunos instrumentos de corrección, algunas herramientas para pensar que nos hagan menos vulnerables a los cantos de sirena de esas poderosas ilusiones. (Si siente usted aversión hacia la argumentación filosófica sobre el determinismo, la causalidad, la posibilidad, la necesidad y el indeterminismo de la física cuántica, será mejor que pase directamente al capítulo 5, pero en tal caso debe usted renegar de cualquier dependencia intelectual respecto a aquellas tres proposiciones «evidentes», por más intuitivas que le parezcan, y aceptar como artículo de fe mis palabras cuando le aseguro que dichas proposiciones son errores que han llevado por el mal camino miles de debates sobre el tema. Sin embargo, casi puedo garantizarle que es imposible mantener dicha resolución, de modo que será mejor que se sumerja en mis demostraciones de estos tres errores, que tienen sus sorpresas y sus recompensas, y no presuponen ningún conocimiento previo de la materia).

En la novela de Thomas Pynchon El arco iris de la gravedad, uno de los personajes pronuncia un notable discurso:

Pero habías caído en una ilusión más grande, y más peligrosa. La ilusión del control. Que A podía hacer B. Pero eso era falso. Completamente. Nadie puede hacer nada. Las cosas simplemente pasan (Pynchon, 1973, pág. 34).

El personaje de Pynchon llega a la conclusión de que como los átomos no pueden hacer nada, y como las personas están hechas de átomos, en realidad las personas tampoco pueden hacer nada. No hay duda de que tiene razón cuando dice que existe una diferencia entre el hacer y el mero ocurrir, y también tiene razón cuando dice que nuestros intentos de comprender esta diferencia se ven amenazados por una peligrosa ilusión, pero interpreta esta ilusión al revés. El error no es tratar a las personas como si no estuvieran compuestas de multitud de átomos en relación con los cuales las cosas ocurren (como es el caso), sino prácticamente lo contrario: es tratar a los átomos como si fueran pequeñas personas que hacen cosas (lo que no es el caso). Ese error surge cuando extendemos las categorías que aplicamos a los agentes especialmente evolucionados al mundo más amplio de la física. El mundo en el que vivimos es el mundo de la acción, y cuando tratamos de imponer las nociones de este mundo al mundo de la física «inanimada» nos creamos un problema que fácilmente puede inducirnos a error.

La formulación adecuada de este aspecto de las complejas relaciones entre la física fundamental y la biología resulta intimidante, pero por fortuna existe una versión modelo de aquella relación que sirve perfectamente a nuestros propósitos. La diferencia entre un modelo y una herramienta desaparece si el modelo nos ayuda a comprender cosas que de otro modo nos resultarían demasiado complejas. La ciencia usa modelos a menudo y saca grandes beneficios de ellos. Nadie ha visto nunca un átomo, pero todos sabemos el «aspecto» que tiene: un pequeño sistema solar, con un núcleo como un racimo apretado de uvas rodeado de electrones que orbitan en diferentes trayectorias con sus pequeños halos. Este viejo conocido, el modelo Bohr (figura 2.1), es sin duda una versión en gran medida simplificada y distorsionada, pero en muchos casos resulta de gran ayuda para comprender la estructura básica de la materia.

Otro modelo cada vez más familiar para nuestra imaginación común es la gigantesca construcción de una doble hélice con multitud de escalones: el modelo Crick-Watson de la molécula de ADN (figura 2.2). También se trata de una útil simplificación.

Figura 2.2 Modelo Crick-Watson de la molécula de ADN

Hace casi dos siglos el físico y matemático francés Pierre-Simon Laplace nos ofreció una imagen sencilla y vivida del determinismo, la cual ha orientado desde entonces nuestros modos de pensar y con ello también nuestras teorías y debates.

Si hubiera un intelecto que en cualquier momento dado conociera todas las fuerzas que animan la Naturaleza y las posiciones respectivas de los seres que la integran, y fuera lo bastante vasto como para someter todos sus datos a análisis, podría condensar en una sencilla fórmula el movimiento tanto de los principales cuerpos del universo como el de sus átomos más pequeños: para un intelecto así no podría haber nada incierto; y el futuro estaría tan presente ante sus ojos como el pasado (Laplace, 1814).

Dadle a este intelecto omnisciente, a menudo llamado el demonio de Laplace, una instantánea completa del «estado del universo» que muestre la localización exacta (y la trayectoria, masa y velocidad) de todas las partículas en aquel instante, y el demonio, con la ayuda de las leyes de la física, podrá anticipar cada colisión, cada rebote, cada roce que vaya a producirse en el instante siguiente, y actualizar la instantánea para ofrecer una nueva descripción del estado del universo, y así sucesivamente, hasta la eternidad.

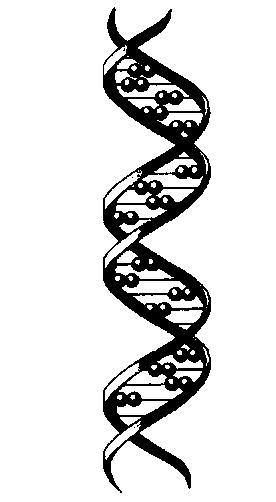

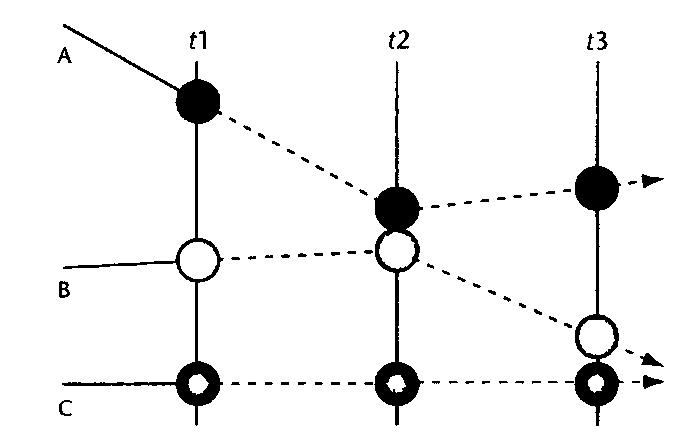

En la figura 2.3, la instantánea se concentra en un momento t1 y en sólo tres de los átomos del mundo, junto con sus diversas trayectorias, y el demonio usa esta información para predecir la colisión y el rebote de dos de ellos en t2, lo que lleva a nuevas posiciones en t3, y así sucesivamente. Un universo es determinista si existen reglas de transición (las leyes de la física) que determinan exactamente qué estado sucederá a cualquier estado particular que se describa. Si existe la menor desviación o incertidumbre, el universo es indeterminista.

FIGURA 2.3. La instantánea de Laplace.

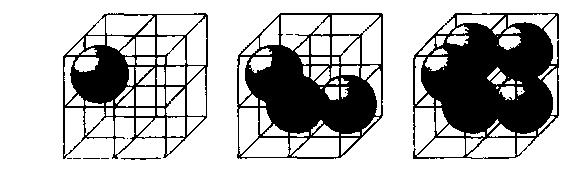

En su formulación actual, este sencillo esquema contiene demasiados cabos sueltos: ¿cuan exacta debe ser la descripción de un estado?, ¿debemos realizar la proyección de todas las partículas atómicas?, ¿exactamente qué propiedades de las partículas debemos incluir en la descripción? Podemos resolver estas cuestiones mediante la adopción de otra idea simplificadora, la propuesta de W. V. O. Quine (1969) de restringir nuestra atención a universos imaginarios simples que él llama universos «democriteanos», en honor de Demócrito, el más inventivo de los antiguos atomistas griegos. Un universo democriteano consiste en unos cuantos «átomos» que se mueven por el «espacio». Eso es todo. Los átomos del universo democriteano no son átomos modernos llenos de complejidades cuánticas, sino verdaderos átomos atómicos (indivisibles, que no es posible partir), pequeños puntos uniformes de materia que no contienen partes, como los que postulaba Demócrito. El espacio que habitan debe ser también ultrasencillo, para lo cual debemos dígitalizarlo. La pantalla del ordenador es un buen ejemplo de un plano digitalizado, una estructura bidimensional de cientos de líneas y columnas de pequeños píxels, o cuadros, cada uno de los cuales muestra en cada momento un color dentro de una serie finita de colores distintos. Si queremos digitalizar un espacio, un volumen tridimensional, necesitamos cubos (vóxels, en el lenguaje de los gráficos informáticos). Imaginemos un universo compuesto por una infinita cuadrícula de pequeños vóxels cúbicos, todos ellos completamente vacíos o completamente llenos (y conteniendo exactamente un átomo). Cada vóxel tiene una localización única o dirección en la cuadrícula, definida por sus tres coordenadas espaciales {x, y, z}. Del mismo modo que cualquier sistema de gráficos informáticos en color dispone de una cierta gama de valores —diferentes tonos de color— que pueden aplicarse a cada píxel, en un universo democriteano todos los vóxels que no están vacíos (valor 0) contienen un átomo tomado de una gama limitada de átomos diferentes. Tal vez nos sea útil imaginarlos como diferentes colores: oro, plata, negro (carbón) y amarillo (sulfuro). Del mismo modo que podemos definir el conjunto de todas las imágenes posibles en una pantalla de ordenador (para cada sistema concreto de píxels y colores) como el conjunto de todas las permutaciones de las aplicaciones de los colores definidos a los píxels, podemos definir el conjunto de todos los momentos del universo democriteano como el conjunto de todas las permutaciones de las aplicaciones de los diversos tipos de átomos a todos los vóxels.

Si lo que queremos es darle al demonio de Laplace una instantánea «completa» a partir de la cual trabajar, sabemos exactamente lo que debemos proporcionarle: la descripción de un estado dentro de un universo democriteano, que contenga el listado de los valores de todos los vóxels en un momento dado. Así, un fragmento de la descripción de estado tendría el siguiente aspecto:

en el tiempo t

vóxel {2, 6, 7} = plata,

vóxel {2, 6, 8}= oro,

vóxel {2, 6, 9} = 0,

… y así sucesivamente

No debemos preocuparnos por lo «detallada» que deba ser nuestra descripción, puesto que un universo democriteano tiene un límite definido, una diferencia mínima, y podemos comparar cualesquiera descripciones de estado del universo y descubrir las diferencias que pueda haber en el contenido de sus respectivos vóxels. Mientras haya un número finito de elementos distintos (oro, plata, carbón, sulfuro…) podemos ordenar todas las descripciones de estado —alfabéticamente, por ejemplo— en función del vóxel y el elemento que lo ocupa. La descripción de estado 1 es el universo vacío en el tiempo t; la descripción de estado 2 es igual que 1 excepto en que tiene un único átomo de aluminio que ocupa el vóxel (0, 0, 0); la descripción 3 traslada este solitario átomo de aluminio al vóxel {0, 0, 1}; y así sucesivamente, hasta la última descripción (en orden alfabético), en la que el universo está lleno —todos los vóxels— de zinc. Incorporemos ahora el tiempo, la cuarta dimensión. Supongamos que en el siguiente «instante», el átomo de oro de {2, 6, 8} en se mueve un vóxel hacia el este. Luego en Dk+i,

en el tiempo t+1:

vóxel {3, 6, 8} = oro.

Pensemos en cada «instante» de tiempo como un frame en una animación informática, que especifica el color o valor de cada vóxel en aquel momento. Esta digitalización del espacio y el tiempo nos permite determinar las diferencias y los parecidos, y decir cuándo dos universos, o dos regiones o períodos de dichos universos, son exactamente iguales. Se puede resumir la historia de todo un universo democriteano con una sucesión de descripciones de estado, una para cada «instante», con independencia de lo que pueda durar dicho universo desde su Big Bang hasta su Muerte Caliente (o cualquier cosa que sustituya este principio y este final en tales mundos imaginarios). En otras palabras, un universo democriteano es como un vídeo digital de cierta duración, en tres dimensiones. Podemos cortar el tiempo tan fino como queramos: treinta frames por segundo (como una película) o treinta billones de frames por segundo, dependiendo de cuáles sean nuestros propósitos. El tamaño de los vóxels es mínimo: un átomo indivisible por vóxel, no más. Quine propuso una simplificación ulterior: imaginemos que todos los átomos son iguales (como si fueran electrones), de modo que podamos tratar cada vóxel como vacío (valor = 0) o lleno (valor=1). Esta opción es como sustituir una pantalla en color por una pantalla en blanco y negro, una simplificación útil para ciertos propósitos, como veremos, pero no necesaria.

FIGURA 2.4. Tres de los 256 estados distintos de un universo democriteano de 8 vóxels.

¿Cuántas maneras distintas hay de llenar los vóxels con colores (o sólo con 0 y 1)? Por más que el tamaño de nuestro universo sea no sólo finito, sino positivamente pequeño, el número de posibilidades se multiplica muy rápidamente. Un universo que consista en sólo ocho vóxels (un cubo de dos por dos) y un solo tipo de átomo (vacío o lleno, 0 o 1), y que dure sólo 3 «instantes», tiene ya más de 16 millones de variaciones distintas (2 = 256 descripciones distintas, que pueden agruparse en 2563 series distintas de tres). Un segundo de un universo contenido en un cubo de azúcar (al ritmo lento de 30 frames por segundo y suponiendo que el cubo tenga sólo un millón de átomos de ancho) daría un número de estados inimaginable.

En La peligrosa idea de Darwin, introduje el término Vast [«Vasto»] para referirme a aquellos números que, aunque finitos, son mucho más grandes que las cantidades astronómicas. Lo usé para describir el número no infinito de libros que habría en la imaginaria Biblioteca de Babel de Borges, integrada por el conjunto de todos los libros posibles, y, por extensión, para describir el número de genomas que habría en la Biblioteca de Mendel, integrada por el conjunto de todos los genomas posibles. También acuñé el término Vanishing [«desvaneciente»] para definir, por ejemplo, el subconjunto de los libros legibles, casi inapreciable dentro de la Biblioteca de Babel. Llamemos al conjunto de todos los universos democriteanos posibles, es decir, al conjunto todas las combinaciones lógicamente posibles de átomos en el espacio y el tiempo, la Biblioteca de Demócrito. La Biblioteca de Demócrito es inconcebiblemente grande, por mucho que nos limitemos a un conjunto finito de parámetros (tipos de átomos, duraciones, etc.). Las cosas se ponen más interesantes cuando nos fijamos en subconjuntos concretos de la Biblioteca. Algunos universos de la Biblioteca de Demócrito están prácticamente vacíos, y otros están llenos de cosas; algunos experimentan gran cantidad de cambios a lo largo del tiempo y otros son estáticos (la misma descripción de estado, repetida eternamente). En algunos los cambios son completamente azarosos (en cada instante los átomos individuales aparecen y desaparecen como si fueran confeti); otros, en cambio, muestran pautas de regularidad y, por lo tanto, de predictibilidad. ¿Por qué algunos universos exhiben pautas? Simplemente porque la Biblioteca de Demócrito contiene todos los universos lógicamente posibles, de modo que en una u otra parte encontraremos toda pauta posible, la única regla es que cada descripción de estado debe ser completa y consistente (sólo un átomo por vóxel).

En cuanto comenzamos a imponer reglas adicionales respecto a qué puede estar al lado de qué, y respecto a qué descripciones de estado distintas pueden ir después de otras en el tiempo, podemos llegar a subconjuntos más interesantes dentro de la Biblioteca. Por ejemplo, podemos prohibir la «aniquilación de la materia» por una regla que diga que cada átomo que existe en el tiempo t debe existir en algún sitio en el tiempo t+1, aunque puede moverse a otro vóxel si ese vóxel está vacío. Esto garantiza que el universo nunca pierda átomos con el paso del tiempo. (Dicho con mayor precisión, lo «prohibimos» al ignorar el Vasto número de universos que no obedecen a esta regla y limitar nuestra atención a los Vastos pero desvanecientes subconjuntos de aquellos que sí la obedecen: «Considera el conjunto C de universos en los que la siguiente regla se cumple siempre…»). Podríamos establecer un límite de velocidad (como por ejemplo la velocidad de la luz) al añadir que, entre un momento y el siguiente, un átomo sólo puede moverse a un vóxel vecino, o podemos permitir saltos más largos. Podríamos decir que la materia puede ser aniquilada —o creada— bajo tales o cuales condiciones: por ejemplo, podemos tener la regla de que siempre que haya dos átomos de oro dispuestos uno encima del otro, en el instante siguiente desaparecerán, y en el vóxel inferior aparecerá un átomo de plata. Tales reglas de transición son el equivalente a las leyes fundamentales de la física para cada universo imaginario y es útil verlas como conjuntos de universos en los que se cumplen estas regularidades, con independencia de las otras diferencias que pudiera haber entre ellos. Supongamos, por ejemplo, que queremos «mantener una física constante» pero variar las «condiciones iniciales», es decir, el estado del universo en su momento inicial. Para ello debemos considerar el conjunto de universos en los que se cumpla siempre una determinada regla o conjunto de reglas de transición, pero donde las descripciones de estado de partida sean tan distintas como queramos. Esto viene a ser lo mismo que limitar nuestra atención, en la Biblioteca de Babel, a los libros escritos en inglés (gramatical); hay regularidades en la transición de carácter a carácter («i» antes de «e» excepto después de «c»… y toda pregunta comienza con mayúscula y termina con signo de interrogación…), pero los temas tratados cubren todas las variaciones posibles.

Una mejor analogía entre la Biblioteca de Babel de Borges y nuestra Biblioteca de Demócrito se basa en la existencia, dentro de la Biblioteca de Babel, de un Vasto número de libros que comienzan bien —por ejemplo novelas, libros de historia o de química— pero luego degeneran repentinamente en una ensalada sin sentido, un galimatías tipográfico. Por cada libro que puede leerse de cubierta a cubierta para gusto y provecho del lector, hay un Vasto número de volúmenes que comienzan bien, con las regularidades en la gramática, vocabulario, trama, desarrollo de los personajes y demás que constituyen los requisitos previos del tener sentido, y luego degeneran en una falta total de estructura. No hay ninguna garantía lógica de que un libro que comienza bien vaya a continuar bien. Lo mismo puede decirse de la Biblioteca de Demócrito. Tal era la idea de David Hume, ya en el siglo XVIII, cuando observó que por más que el sol se haya levantado cada día hasta ahora, no hay contradicción en suponer que mañana sucederá algo distinto, y que el sol no se levantará. Para expresar su observación en términos de la Biblioteca de Demócrito, digamos que existe un conjunto de universos, A, en los que el sol siempre se levanta, y un conjunto de universos, B, en los que el sol se levanta hasta [digamos] el 17 de septiembre de 2004, en cuyo momento sucede algo distinto. No hay contradicción alguna en estos mundos: simplemente resulta que no «obedecen» a la misma física que se mantiene inmutable en los universos del conjunto A. La idea de Hume puede formularse del siguiente modo: por más hechos que podamos reunir sobre el pasado del universo donde nos encontramos, nunca podremos probar, desde un punto de vista lógico, que estamos en un universo del conjunto A, pues para cada universo del conjunto A existe un Vasto número de universos del conjunto B que son idénticos a él en cada vóxel/tiempo hasta el 17 de septiembre de 2004, y luego divergen de él en toda clase de sentidos sorprendentes o fatales.

Tal como señaló Hume, esperamos que la física que se ha cumplido hasta ahora en nuestro mundo siga cumpliéndose en el futuro, pero no podemos demostrar por pura lógica que seguiremos rigiéndonos por ella. Hemos llegado muy lejos en el descubrimiento de las regularidades que se han venido cumpliendo en el pasado en nuestro universo, e incluso hemos aprendido a hacer predicciones en tiempo real en relación con las estaciones, las mareas, la caída de los objetos, lo que uno encontrará si cava un agujero aquí o disecciona eso de allí, o bien si calienta esto y mezcla eso otro con agua, y otras cosas por el estilo. Tales transiciones son tan regulares, tan carentes de excepciones en nuestra experiencia, que hemos sido capaces de codificarlas y proyectarlas con la imaginación en el futuro. Hasta ahora nos ha salido bien; ha funcionado a las mil maravillas, pero no hay garantía lógica de que siga funcionando. Sin embargo, tenemos razones para creer que habitamos un universo donde este proceso de descubrimiento seguirá adelante más o menos indefinidamente, y producirá predicciones cada vez más específicas, fiables, detalladas y precisas, sobre la base de las regularidades que observamos. En otras palabras, podemos tomarnos a nosotros mismos como aproximaciones finitas e imperfectas del demonio de Laplace, pero no podemos demostrar, lógicamente, que nuestro éxito se va a mantener, sin presuponer las regularidades mismas cuya universalidad y eternidad pretendemos demostrar. Y existen otras razones, tal como veremos, para concluir que existen límites absolutos para nuestra capacidad de predecir el futuro. Si estos límites tienen alguna implicación respecto a nuestra autoimagen como agentes que toman decisiones y elecciones «libres», por las que se nos puede considerar propiamente responsables, es una de las resbaladizas cuestiones que vamos a tratar más adelante, y a la que nos vamos acercando con cautela, tratando de aclarar primero las cuestiones más sencillas. Nuestra forma de acercarnos gradualmente a nuestro tema, el determinismo, será ir definiendo un Vasto pero desvaneciente vecindario en el aún más Vasto espacio de los universos lógicamente posibles.

Algunos de los universos democriteanos tienen reglas de transición deterministas, y otros no. Consideremos el conjunto de los universos en los que especificamos que siempre que un átomo esté rodeado por vóxels vacíos tendrá una probabilidad de desaparecer de uno entre treinta y seis (en caso contrario, se mantiene en su sitio al instante siguiente). En tales universos es como si la Naturaleza lanzara un dado cada vez que uno de estos átomos se encuentra aislado de este modo; si sale un uno, el átomo «muere»; en cualquier otro caso, vive otro instante y la Naturaleza lanza otra vez el dado, a menos que el átomo tenga ahora un vecino. Esta sería una física indeterminista, que no especifica lo que ocurrirá a continuación en todos los aspectos, sino que deja algunas transiciones a la mera probabilidad. El demonio de Laplace debería esperar para ver cómo cae el dado antes de seguir adelante con su predicción del futuro. Otros conjuntos de universos obedecen a reglas de transición que no dejan nada al azar, que especifican exactamente qué vóxels están ocupados por qué átomos en el momento siguiente. Esos son los universos deterministas. Por supuesto, hay cuatrillones de variantes posibles en los universos democriteanos, algunas de ellas con reglas de transición deterministas y otras con reglas indeterministas.

¿Cómo podemos saber qué reglas de transición gobiernan un determinado universo democriteano? Podemos estipular una regla y luego considerar lo que podría o debería ser cierto si todos los miembros del conjunto obedecieran la regla, pero si nos dieran a estudiar un único universo democriteano, lo único que podríamos hacer es examinar la historia completa de sus vóxels y ver qué regularidades se mantienen, si es que se mantiene alguna. Podemos subdividir la tarea en sus partes naturales y buscar regularidades que se cumplan en los orígenes para luego ver si se siguen manteniendo durante todo el tiempo posterior. Aun teniendo presente el inquietante descubrimiento de Hume de que nunca podremos demostrar que el futuro será igual al pasado, podemos tratar de encontrar todas las regularidades que podamos y hacer la enorme pero tentadora apuesta —¿lo podemos perder?— de que el futuro será igual al pasado, de que no estamos en uno de esos extraños universos que al principio parecen ponérnoslo todo muy fácil, pero que se desmadran tras un período más o menos largo de regularidad.

Así pues, hemos encontrado una manera de dividir los universos democriteanos en deterministas, indeterministas y los que no son más que basura, que es como podríamos llamar a todos los universos nihilistas que no guardan ningún tipo de regularidad permanente en las transiciones. Nótese que, desde esta perspectiva, todo cuanto distingue el determinismo del indeterminismo es el hecho de exhibir un tipo u otro de regularidad: sea una regularidad con probabilidades ineliminables menores a uno, o una regularidad en la que dichos factores probabilísticos están ausentes. No hay lugar, en otras palabras, para la pretensión de que dos universos democriteanos sean exactamente iguales en cada vóxel/tiempo, pero que uno de ellos sea determinista y el otro indeterminista[3].

Queda clara pues la diferencia entre los universos democriteanos deterministas e indeterministas, pero para comprender exactamente lo que esta significa (¡y lo que no significa!) lo mejor será mimar un poco más nuestras saturadas imaginaciones y considerar una imagen modelo aún más simplificada del determinismo. En primer lugar, cambiemos las tres dimensiones por dos (de vóxels a píxels), y concedámonos también la opción de Quine de que haya sólo blanco y negro, de modo que en cada momento dado un píxel esté simplemente en posición de ENCENDIDO o APAGADO. Acabamos de aterrizar en el plano donde se despliegan los impresionantes diseños del Juego de la Vida de Conway. Este audaz modelo extraordinariamente simplificado del determinismo fue desarrollado en la década de 1960 por el matemático británico John Horton Conway. La Vida de Conway ilustra vívidamente las mismas ideas que nos interesan a nosotros sin necesidad de ningún conocimiento técnico de biología ni de física, ni de ningún conocimiento matemático más allá de la aritmética más sencilla.

La complejidad de un ser vivo individual menos su capacidad de anticipación (en relación con su entorno) es igual a la incertidumbre del entorno menos su sensibilidad (con relación a ese ser vivo en particular).

JORGE WAGENSBERG, «Complexity versus Uncertainty»

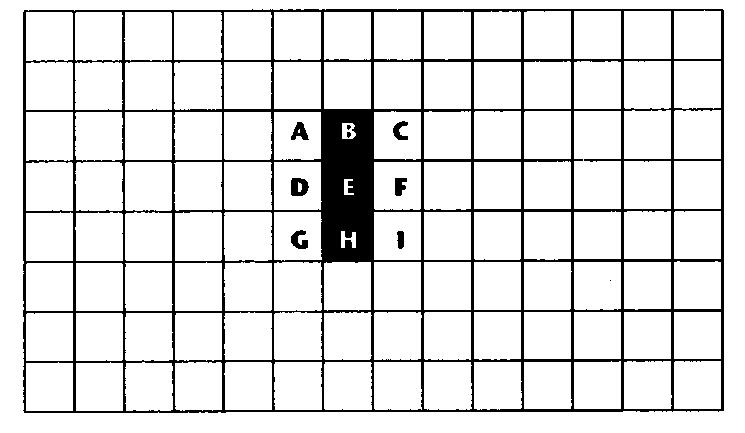

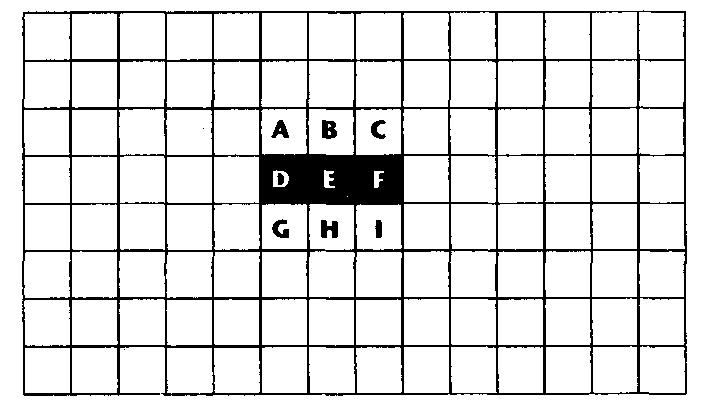

Así pues, consideremos una cuadricula bidimensional de píxels, cada uno de los cuales puede estar ENCENDIDO o APAGADO (lleno o vacío, blanco o negro[4]). Cada píxel tiene ocho vecinos: las cuatro celdas adyacentes (norte, sur, este y oeste) y las cuatro diagonales (noreste, sureste, suroeste y noroeste). El estado del mundo cambia con cada tictac del reloj en función de la siguiente regla:

Física de Vida para cada celda de la cuadrícula, cuéntense cuántas de sus vecinas están ENCENDIDAS en el instante presente. Si la respuesta es que exactamente dos, la celda permanece en su estado actual (ENCENDIDA O APAGADA) en el instante siguiente. Si la respuesta es exactamente tres, la celda pasa a estar ENCENDIDA en el instante siguiente, con independencia de cuál sea su estado actual. En todas las demás condiciones la celda queda APAGADA.

Eso es todo. Esta única y sencilla regla de transición expresa toda la física del mundo Vida. Tal vez encuentre útil como truco mnemotécnico concebir esta curiosa física en términos biológicos: piense en las celdas que se encienden como si fueran nacimientos, las celdas que se apagan como si fueran muertes, y los instantes sucesivos como generaciones. La sobrepoblación (más de tres vecinos habitados) o el aislamiento (menos de dos vecinos habitados) lleva a la muerte. Pero recuerde, esto es sólo un truco para la imaginación: la regla dos tres es la física básica del mundo Vida. Consideremos ahora cómo se desarrollan unas cuantas configuraciones sencillas de partida.

FIGURA 2.5. Luz intermitente en posición vertical.

Calculemos primero las celdas que nacen. En la configuración que aparece en la figura 2.5, únicamente las celdas d y f tienen exactamente tres vecinos ENCENDIDOS (celdas oscuras), luego serán las únicas celdas que nazcan en la siguiente generación. Las celdas b y h tienen sólo un vecino ENCENDIDO, de modo que mueren en la siguiente generación. La celda e tiene dos vecinos ENCENDIDOS, luego sigue adelante. Así pues, el siguiente instante tendrá el siguiente aspecto:

FIGURA 2.6. Luz intermitente en posición horizontal.

Obviamente, la configuración que aparece en la figura 2.6 revertirá de nuevo a su configuración anterior en el instante siguiente, y este pequeño diseño oscilará indefinidamente entre estas dos posiciones, a menos que de algún modo se introduzcan nuevas celdas ENCENDIDAS en la imagen. El diseño se llama luz intermitente o semáforo.

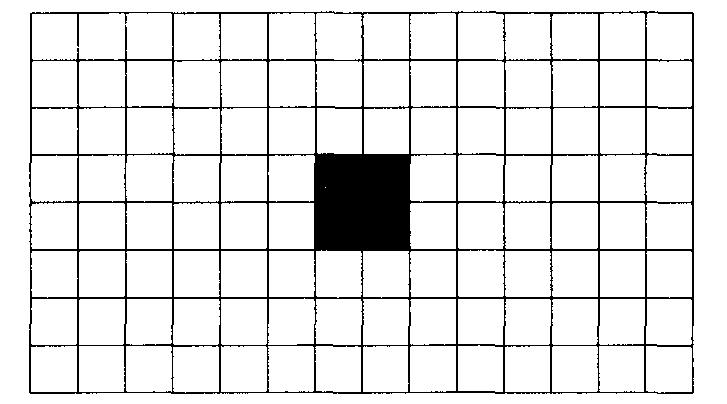

FIGURA 2.7. Naturaleza muerta cuadrada.

¿Qué sucederá con la configuración de la figura 2.7?

Nada. Cada celda ENCENDIDA tiene tres vecinos ENCENDIDOS, de modo que renacerá siempre tal como está. Ninguna celda APAGADA tiene tres vecinos ENCENDIDOS, de modo que no se producen nuevos nacimientos. Esta configuración se llama naturaleza muerta; hay muchas otras configuraciones de tipo naturaleza muerta que no cambian con el tiempo.

Mediante una escrupulosa aplicación de nuestra sencilla ley, se puede predecir con perfecta precisión el instante posterior a cualquier configuración de celdas ENCENDIDAS y APAGADAS, y el instante posterior a este, y así sucesivamente, de modo que cada mundo Vida es un universo democriteano bidimensional determinista. Y a primera vista, encaja perfectamente en nuestro estereotipo del determinismo: mecánico, repetitivo, ENCENDIDA, APAGADA, ENCENDIDA, APAGADA para toda la eternidad, sin que haya nunca una sorpresa, ni una oportunidad, ni una innovación. Si «rebobinamos» la cinta y comprobamos la secuela de cualquier configuración una y otra vez, siempre saldrá lo mismo. ¡Qué aburrido! ¡Gracias a Dios que no vivimos en un universo como este!

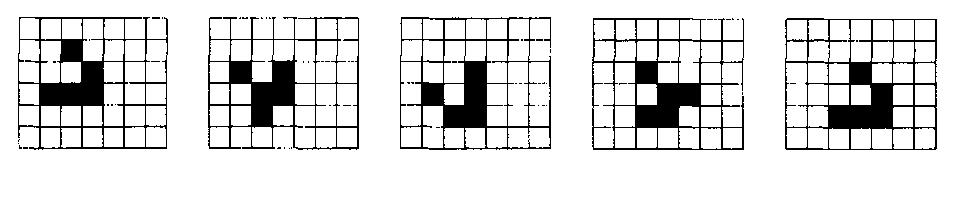

Pero la primera impresión puede ser engañosa, sobre todo cuando estamos demasiado cerca de la novedad. Cuando damos un paso atrás y consideramos pautas más amplias de configuraciones de Vida, nos encontramos con algunas sorpresas. La luz intermitente tiene un período de dos generaciones que se repite ad infinitum, a menos que irrumpa alguna otra configuración. Son estas irrupciones las que hacen interesante la Vida. Entre las configuraciones periódicas hay algunas que nadan, como una ameba, por el plano. La más sencilla es el planeador, una configuración de cinco píxels (figura 2.8) a la que vemos en este caso dar un paso hacia el sureste.

FIGURA 2.8. Planeador.

Luego están los comilones, las locomotoras, los rastrillos y una multitud de otros habitantes certeramente bautizados del mundo Vida que emergen como objetos reconocibles a otro nivel. En cierto sentido, este nuevo nivel es simplemente una perspectiva a vista de pájaro del nivel básico desde la que se perciben grandes formaciones de píxels en lugar de píxels individuales. Y es una satisfacción para mí decir que, cuando ascendemos a este nivel, llegamos a una instancia de lo que llamo el nivel del diseño; un nivel que tiene su propio lenguaje, el cual ofrece una síntesis transparente de las tediosas descripciones que se podrían dar a nivel físico. Por ejemplo:

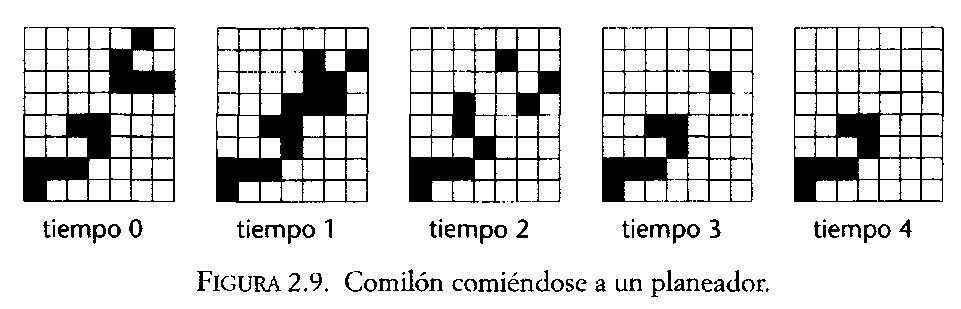

Un comilón puede comerse un planeador en cuatro generaciones. Sea cual sea el objeto consumido, el proceso básico es el mismo. Se forma un puente entre el comilón y su presa. En la siguiente generación la región puente muere por sobrepoblación, llevándose consigo un mordisco tanto del comilón como de la presa. Luego el comilón se repara a sí mismo. La presa es normalmente incapaz de hacerlo. Si lo que queda de la presa muere, como sucede con el planeador, la presa ha sido consumida (Poundstone, 1985, pág. 38).

Nótese que ocurre algo curioso con nuestra «ontología» —nuestro catálogo de lo que existe— cuando cambiamos de nivel. En el nivel físico no hay movimiento, sólo ENCENDIDO y APAGADO, y los únicos individuos que existen, los píxels, se definen por una ubicación espacial fija, {x, y}. En el nivel del diseño nos encontramos repentinamente con objetos persistentes en movimiento; es uno y el mismo planeador (aunque compuesto en cada generación por píxels distintos) el que se ha movido hacia el sureste en la figura 2.8, cambiando de forma mientras se mueve; y hay un planeador menos en el mundo después de que haya sido eliminado por el comilón en la figura 2.9.

Nótese también que mientras en el nivel físico no hay excepciones de ningún tipo a la regla general, en el nivel del diseño nuestras generalizaciones deben ser acotadas: requieren cláusulas como «normalmente» («la presa normalmente es incapaz» de repararse a sí misma) o como «a menos que irrumpa alguna otra configuración». En este nivel, fragmentos sueltos de eventos anteriores pueden «romper» o «matar» a uno de los objetos de la ontología. Su prominencia como objetos reales es considerable, pero no está garantizada. Ha aparecido un elemento de mortalidad. Mientras que los átomos individuales —los píxels— entran y salen de la existencia, ENCENDIDO y APAGADO, sin posibilidad de acumular ningún cambio, ninguna historia que pudiera afectar a su historia posterior, las construcciones mayores sí pueden sufrir daños, experimentar una revisión de su estructura, o una pérdida o una ganancia de material que puede marcar la diferencia en el futuro. Las construcciones mayores también pueden mejorar, volverse menos vulnerables a una posible disolución posterior, por causa de algo que les haya ocurrido. Esta historicidad es la clave. La existencia en el mundo Vida de estructuras que pueden crecer, disminuir, torcerse, romperse, moverse… y en general persistir en el tiempo, abre las puertas a las oportunidades de diseño.

FIGURA 2.9. Comilón comiéndose a un planeador.

Hay una fraternidad de hackers de Vida a escala mundial que se ha lanzado a explorar estas oportunidades y que disfruta poniendo a prueba su ingenio en el diseño de configuraciones cada vez más elaboradas que hagan cosas interesantes en el plano Vida. (Si quiere usted explorar el mundo Vida, puede descargarse una excelente y accesible implementación Vida 32 de la página web http://psoup.math.wisc.edu/Life32.html. Tiene una biblioteca de configuraciones interesantes y enlaces con otras páginas. Siempre pido a mis alumnos que exploren el mundo Vida, porque he comprobado que da un sentido vivido y firme a un conjunto de intuiciones que de otro modo no existen, y les ayuda a pensar en estas cuestiones. En realidad —maravilla de las maravillas— a veces les hace cambiar de idea respecto a sus posiciones filosóficas. De modo que vaya con cuidado; puede ser una diversión adictiva… ¡y puede llevarle a abandonar su odio de toda la vida al determinismo!). Para convertirse en un hacker de Vida, sólo debe ascender al nivel del diseño, adoptar su ontología, y pasar a predecir —de manera imprecisa y asumiendo riesgos— el comportamiento de configuraciones mayores o sistemas de configuraciones, sin molestarse en computar el nivel físico. Puede imponerse la tarea de diseñar algún supersistema interesante a partir de las «partes» que el nivel del diseño pone a su disposición. Sólo lleva unos minutos pillarle el tranquillo, y quién sabe lo que puede ser usted capaz de crear. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alineara a un grupo de comilones de naturalezas muertas, y luego los rociara con planeadores? Una vez que haya soñado su diseño, puede ponerlo a prueba inmediatamente; Vida 32 le informará rápidamente de cualquier problema que pudiera haber pasado por alto en sus predicciones sobre el comportamiento del diseño. Puede hacerse una idea de la riqueza de este nivel del diseño a partir de unas citas que extraje de una excelente página web de Vida, http://www.cs.jhu.edu/~callahan/lifepage.html-newresultshttp://www.cs.jhu.edu/~callahan/lifepage.html#newresults. La página web ya no está activa, lamentablemente, de modo que no hace falta que se moleste en encontrar el sentido a estos comentarios; simplemente pretenden ilustrar de qué modo piensan y hablan los hackers de Vida:

La hoja reacciona con toda la basura que produce R-pentomino mientras se transforma naturalmente en un Herschel, y milagrosamente reaparece algo más tarde sin dejar ningún residuo. Es necesario impedir que el primer planeador Herschel choque contra los últimos remanentes de la reacción, y no hay espacio para un comilón ordinario. Pero por suerte puede usarse en su lugar una bañera con cola y un bloque.

Dave Buckinham encontró un reflector estable más rápido que no usa la reacción especial de Paul Callahan. En lugar de eso, el planeador que viene choca contra un barco para hacer un R-pentomino, que se convierte en un Herschel y es empujado hasta restaurar el barco. En este punto se necesita una forma compacta del Herschel de 119 pasos, tratándose de una naturaleza muerta no estándar, para hacer frente a la secuencia 64 64 77.

Estos hackers de Vida juegan a ser Dios en sus universos simplificados en dos dimensiones, y se esfuerzan en diseñar configuraciones cada vez más impresionantes capaces de propagarse, transformarse, protegerse y moverse por el plano de Vida: en resumen, hacer cosas en el mundo, en lugar de limitarse a parpadear o, aún peor, persistir inmutables hasta la eternidad (a menos que irrumpa alguna otra configuración). Tal como revelan las citas, el problema al que se enfrenta cualquiera que juegue a ser Dios en este mundo es que, con independencia del buen aspecto que tenga la configuración inicial, siempre corre el riesgo de verse aniquilada, de convertirse en basura, o de ser comida por un comilón, o de desvanecerse sin dejar rastro.

Si usted quiere que sus creaciones persistan, deben estar protegidas. Si la física es constante (si no cambia la regla básica de Vida), la única cosa con la que puede jugar es con la descripción del estado inicial, pero ¡hay tantas entre las que escoger! Un conjunto de mundos de Vida de tan sólo un millón de píxels por un millón de píxels supone que el número de universos diferentes posibles por explorar asciende a 2 elevado a la billonésima potencia: la Biblioteca de Conway, una Vasta pero desvaneciente rama de la mucho más Vasta Biblioteca de Demócrito. Algunos de esos mundos de Vida son tremendamente interesantes, pero encontrarlos es más difícil que encontrar una aguja en un pajar. La única forma de hacerlo, dado que es casi imposible que una búsqueda al azar dé resultados, es pensar en esta búsqueda como un problema de diseño: ¿cómo puedo construir una forma de Vida que haga x o haga y o haga z? Y una vez que he diseñado algo que puede hacer x, ¿cómo puedo proteger mi excelente hacedor de x de los daños que pueda sufrir después de construido? Después de todo, he dedicado una valiosa I+D (investigación y desarrollo) a diseñar mi hacedor de x. Sería una lástima que fuera destruido antes de que pudiera hacer su trabajo.

¿Cómo puede usted hacer cosas que duren en el mundo a veces hostil de Vida? Se trata de un problema objetivo, no antropomórfico. La física subyacente es la misma para todas las configuraciones de Vida, pero algunas de ellas, en virtud únicamente de su forma, tienen capacidades que otras configuraciones no tienen. Este es el hecho fundamental del nivel del diseño. Haga que sus configuraciones sean tan inhumanas, tan ajenas a nuestras categorías cognitivas, tan poco parecidas a un agente como sea capaz de imaginar. Si duran, ¿qué es lo que hay en ellas que explica este hecho? Una naturaleza muerta es magnífica hasta que algo se le echa encima. ¿Qué ocurre entonces? ¿Puede restaurarse a sí misma de algún modo? Tal vez sea mejor algo que pueda apartarse prestamente, pero ¿de dónde puede recibir el aviso de que vienen misiles? Tal vez sea aún mejor alguna cosa capaz de comerse los desperdicios que vengan y aprovecharse de ellos. La única regla es: cualquier cosa que funcione está bien. Bajo esta regla, lo que emerge a veces es sorprendentemente parecido a un agente, pero es probable que esto sea más el resultado de un sesgo de nuestra imaginación —como ver animales en las nubes sólo porque tenemos muchas «plantillas» de animales en nuestra memoria visual— que un hecho necesario. En cualquier caso, conocemos unos cuantos trucos que funcionan: un conjunto de trucos que recuerdan mucho nuestra propia biología. El físico Jorge Wagensberg ha sostenido que este parecido con la vida tal como la conocemos no es ningún accidente. En un artículo en el que no menciona la Vida de Conway, desarrolla una serie de definiciones de información, incertidumbre y complejidad a partir de las que obtiene algunas formas de medir la «independencia con respecto a la incertidumbre del entorno» y las utiliza para mostrar que la persistencia, o lo que él llama «mantener una identidad», en un entorno complejo depende (en términos de probabilidad) de varias formas de mantener esta «independencia», las cuales incluyen medidas «pasivas» como la simplificación (es el caso de las semillas y las esporas), la hibernación, el aislamiento (detrás de alguna barrera o en algún refugio) y el mero tamaño, y, por encima de todo, medidas «activas» que requieren capacidad de anticipación. «Una biota progresa en un entorno determinado si el nuevo estado de la biota es más independiente con relación a la incertidumbre del entorno» (Wagensberg 2000, pág. 504).

Un muro es a veces un buen negocio, si es lo bastante resistente como para que nada pueda romperlo. (¿Nada? Bueno, nada más pequeño que G, el proyectil más gigantesco que hemos lanzado contra él hasta el momento). Un muro está simplemente ahí y encaja el golpe, sin hacer nada. Un protector móvil, por otro lado, debe moverse o bien en una trayectoria fija, como un centinela que hace la ronda alrededor del perímetro de un campamento, o bien en una trayectoria azarosa, limpiando los muros, o bien en una trayectoria guiada que dependa de la posibilidad de obtener alguna información sobre el entorno en el que se mueve. Un muro capaz de repararse a sí mismo es otra posibilidad interesante, pero es mucho más difícil de diseñar que una pared estática. Estos diseños más sofisticados, los diseños que pueden hacer cosas para mejorar sus opciones de supervivencia, pueden resultar bastante caros, ya que dependen de la posibilidad de reaccionar a informaciones acerca de las circunstancias. Su entorno inmediato (los ocho vecinos que rodean a cada píxel) resulta más que informativo: es completamente determinante; es «demasiado tarde para hacer nada» para evitar una colisión que ya ha comenzado. Si quiere que su creación sea capaz de evitar parte del daño inminente, deberá diseñarla para que o bien haga lo que debe hacer «automáticamente» (haciendo lo que hace siempre), o bien pueda anticiparlo de alguna manera, es decir, que pueda (ser diseñado para) guiarse por una u otra señal para adoptar una estrategia mejor.

Esto es el nacimiento de la evitación; el nacimiento de la prevención, la protección, la orientación, el desarrollo y todas las demás modalidades más sofisticadas y costosas de acción. Y justo en el momento de su nacimiento, podemos discernir una distinción clave que nos será de utilidad más adelante: algunos tipos de daños pueden, en principio, evitarse, y otros tipos de daños son inevitables, como se acostumbra a decir. La clave para evitar cosas es disponer de avisos previos, y estos se ven estrictamente limitados en el mundo Vida por la «velocidad de la luz», que es (a todos los efectos prácticos) la velocidad a la que pueden desplazarse diagonalmente los patinadores simples a través del plano. En otras palabras, los planeadores podrían ser los fotones, las partículas de luz, en el conjunto de los universos Vida, y reaccionar ante un planeador podría ser una forma de convertir una mera colisión o una irrupción en un modo de informar, el caso más sencillo de darse cuenta de algo o discriminar algo. Es fácil comprender por qué las calamidades que llegan a la velocidad de la luz «cogen por sorpresa» a cualesquiera creaciones con las que se encuentran; son realmente inevitables. Los problemas que se mueven a menor velocidad sí pueden, en principio, ser anticipados por cualquier forma de Vida que pueda extraer alguna información de la lluvia de planeadores (o de otras fuentes de información más lentas) que recibe y adoptar las medidas precisas. Tal vez pueda obtener información sobre lo que cabe esperar que ocurra de otras cosas que encuentre en su camino, pero sólo si hay alguna información en tales configuraciones que permita predecir la presencia de otras configuraciones en otros lugares o en otros momentos. En un entorno completamente caótico e impredecible, no hay ninguna esperanza de evitar nada como no sea por pura suerte.

Nótese que he estado mezclando dos procesos distintos para reunir información, y es importante que los distingamos con mayor claridad. En primer lugar, está la actividad de nuestros dioses-hackers, que están en condiciones de dirigir sus ojos y sus mentes hacia una gran variedad de mundos posibles Vida, y tratar de descubrir qué es lo que puede funcionar mejor, qué se revelará como resistente y qué como frágil. Por el momento, partimos del supuesto de que son realmente cuasi divinos en sus interacciones «milagrosas» con el mundo Vida: no están limitados por la lenta velocidad de los planeadores-luz; pueden intervenir, meterse dentro del plano y alterar el diseño de una creación en el momento que quieran, detener el mundo Vida a media colisión, deshacer el daño y volver al panel de dibujo para crear un nuevo diseño. Cada vez que ellos prevén una fuente de problemas pueden entregarse a la tarea de diseñar una manera de contrarrestarla. Sus creaciones serán los beneficiarios incautos e inconscientes de la previsión de los dioses-hackers que los han diseñado para que prosperen precisamente en aquellas circunstancias. Los dioses-hackers tienen sus limitaciones, sin embargo, y economizarán tanto como puedan. Por ejemplo, pueden estar interesados en cuestiones como: ¿cuál es la forma más pequeña de Vida capaz de protegerse de un daño x o un daño y, bajo las condiciones z (pero no bajo las condiciones w)? Después de todo, reunir información y ponerla en práctica es un proceso costoso y que consume tiempo, incluso para un dioses-hackers. La segunda posibilidad es que los dioses-hackers diseñen configuraciones capaces de reunir su propia información a nivel local, dentro de los límites de la física del mundo que habitan. Es de esperar que cualquier creación finita que use información será ahorrativa, y sólo conservará aquello que (probablemente) necesite o (probablemente) pueda usar, dadas las vicisitudes que se producen en su vecindario. Después de todo, el dios-hacker que la diseña quiere que sea lo bastante resistente como para cuidar de sí misma, no en todos los mundos Vida posibles, sino sólo en aquellos conjuntos de mundos Vida en los que tiene alguna probabilidad de encontrarse. Tal creación estará, en el mejor de los casos, en posición de actuar como si supiera que vive en un determinado tipo de vecindario, evitar un determinado tipo de daño o procurarse un determinado tipo de beneficio, pero no de actuar como si supiera exactamente en qué universo Vida habita.

Hablar de estos pequeños evitadores como si «supieran» algo supone una gran dosis de licencia poética, puesto que apenas podríamos imaginarnos algo más insensible a su entorno —son mucho más simples que una bacteria del mundo real, por ejemplo—, pero no deja de ser una buena manera de no perder de vista el trabajo de diseño que se ha invertido en ellos, gracias al cual poseen unas capacidades de hacer cosas de las que carecería cualquier agregación azarosa de píxels de más o menos el mismo tamaño (por supuesto, «en principio» —tal como a los filósofos les encanta decir— un Accidente Cósmico podría producir exactamente la misma constelación de píxels con exactamente las mismas capacidades, pero esto es una posibilidad enteramente negligible por su extrema improbabilidad. Sólo algo que haya costado un trabajo diseñar puede hacer cosas en un sentido interesante).

Enriquecer la perspectiva del diseño hablando de las configuraciones como si «supieran» o «creyeran» algo y «quisieran» alcanzar un fin u otro supone pasar de la simple perspectiva del diseño a lo que llamo la perspectiva intencional. De acuerdo con ella pasamos a conceptualizar nuestros simples hacedores como agentes racionales o sistemas intencionales, lo cual nos permite pensarlos a un nivel aún más elevado de abstracción, e ignorar los detalles de cómo consiguen recoger la información en la que «creen» y cómo se las arreglan para «resolver» qué hacer, sobre la base de lo que «creen» y «quieren». Simplemente asumimos que sea cual sea su manera de hacerlo, lo hacen racionalmente, es decir, que sacan las conclusiones adecuadas sobre lo que deben hacer a partir de la información de la que disponen y en función de aquello que quieren. Eso le hace la vida mucho más fácil al diseñador de alto nivel, del mismo modo que conceptualizar a nuestros amigos y vecinos (y enemigos) como sistemas intencionales nos la hace mucho más fácil a nosotros.

Podemos ir saltando entre el punto de vista del dios-hacker y el «punto de vista» de las creaciones del dios-hacker. Los dioses-hackers tienen sus razones, buenas o malas, para diseñar sus creaciones tal como lo hacen. Tal vez las creaciones mismas ignoren cuáles son estas razones, pero son las razones por las que tienen las características que tienen, y si las creaciones persisten, es gracias a que tienen tales características. Si, más allá de eso, las creaciones han sido diseñadas para reunir información y usarla para guiar sus acciones, la situación se hace más complicada. La posibilidad más sencilla es que un dios-hacker haya diseñado un repertorio de reacciones-truco que tienden a funcionar en los entornos conocidos, algo análogo a los IRM (Innate Releasing Mechanisms [Mecanismos Desencadenantes Innatos]) y los FAP (Fixed Action Patterns [Patrones Fijos de Acción]) que los etólogos han identificado en muchos animales. Gary Drescher (1991) llama a esta arquitectura una máquina de situación-acción y la contrapone a la más compleja y costosa máquina de elección, en la que la creación individual genera sus propias razones para hacer x o y al anticipar los resultados probables de varias acciones posibles y evaluarlas en términos de los fines que también son fruto de su capacidad de representación (puesto que tales fines pueden cambiar con el tiempo, en respuesta a la nueva información reunida). Si preguntamos «en qué punto» las razones del diseñador dejan paso a las razones del agente diseñado, puede que descubramos que existe una gradación indiscernible de pasos intermedios, a lo largo de los cuales cada vez hay más trabajo del diseño que pasa del diseñador al agente diseñado. Una de las cosas más hermosas que tiene la perspectiva intencional es que nos permite ver claramente este cambio en la distribución de la «labor cognitiva» entre el proceso que origina el diseño y las actividades de la cosa diseñada.

Es posible que toda esta caprichosa manera de hablar sobre las configuraciones de píxels en Vida como si fueran agentes racionales le parezca a usted una exageración escandalosa, un burdo intento por mi parte de ponerle una venda en los ojos. Ha llegado el momento de hacer un test de sentido común: ¿exactamente cuánto puede hacer, en principio, una constelación de píxels de Vida, diseñada a partir de planeadores y otras configuraciones parecidas que vienen a ser como las «moléculas» del nivel del diseño, los bloques de construcción fundamentales para las formas de vida de nivel superior? Esta es la pregunta que inspiró inicialmente a Conway para crear el Juego de la Vida, y la respuesta que encontraron él y sus alumnos fue algo que nadie imaginaba. Pudieron demostrar que hay mundos Vida —esbozaron uno de ellos— en los cuales existe una Máquina Universal de Turing, un ordenador bidimensional capaz en principio de computar cualquier función computable. Su tarea no fue precisamente fácil, pero demostraron que podían «construir» un ordenador operativo a partir de formas de Vida más sencillas. Corrientes de planeadores pueden proporcionar la «cinta» de entrada y salida de datos, por ejemplo, y el lector puede ser una gran asamblea de comilones, planeadores y otros fragmentos y piezas. El significado de todo esto es algo que cuesta de creer: cualquier programa que pueda ejecutarse en un ordenador podría, en principio, ejecutarse en el mundo Vida con una de estas Máquinas Universales de Turing. En el mundo Vida podría existir una versión del Lotus 123; vio mismo podría decirse del Tetris o de cualquier otro videojuego. La capacidad de procesar información que tienen ciertas formas gigantescas de Vida es equivalente a la capacidad de procesar información de nuestros ordenadores reales en tres dimensiones. Cualquier competencia que se pueda «integrar en un chip» y montar en un artilugio en 3D puede ser imitada perfectamente por una constelación integrada de un modo parecido en una forma de Vida aún más grande en dos dimensiones. Sabemos que es algo que existe en principio. Todo cuanto hay que hacer es encontrarlo o, lo que es lo mismo, todo cuanto hay que hacer es diseñarlo.

Ha llegado el momento de preguntarnos si deberíamos eliminar de nuestro cuadro a los dioses-hackers capaces de hacer milagros y reemplazar sus ingeniosos diseños por la evolución dentro del propio mundo Vida. ¿Hay algún mundo Vida, sea del tamaño que sea, donde el tipo de I+D que hemos venido describiendo hasta ahora pueda correr a cargo de la selección natural? Dicho con mayor precisión, ¿existen configuraciones del mundo Vida tales que, si se iniciara el mundo con una de ellas, ella misma haría todo el trabajo de los dioses-hackers, en el sentido de descubrir y propagar gradualmente configuraciones cada vez más aptas para la evitación? Este salto a una perspectiva evolutiva nos acerca a ideas familiares que parecen paradójicas o contradictorias desde nuestra perspectiva cotidiana, y se requiere un importante esfuerzo de reflexión para encontrarse cómodo con las transiciones entre ambas perspectivas. Uno de los primeros críticos de Darwin comprendió lo que se avecinaba y apenas pudo contener su indignación:

Según la teoría que se nos propone, la Ignorancia Absoluta es el artífice de todo; de modo que el principio fundamental de todo el sistema podría enunciarse como: PARA HACER UNA HERMOSA Y PERFECTA MÁQUINA, NO ES NECESARIO SABER CÓMO HACERLA. Un examen pormenorizado deja claro que esta proposición expresa, en forma condensada, el contenido esencial de la Teoría, y resume en unas pocas palabras todo lo que viene a decir el señor Darwin; el cual, por una extraña inversión del razonamiento, parece pensar que la Ignorancia Absoluta está perfectamente cualificada para ocupar el lugar de la Sabiduría Absoluta en el origen de todos los logros de la capacidad creadora (MacKenzie, 1868, pág. 217).

MacKenzie identifica lo que llama una «extraña inversión del razonamiento», y no puede tener más razón. La revolución darwiniana es ciertamente una inversión del razonamiento cotidiano en más de un sentido, y resulta, por esta razón, extraña: un lenguaje desconocido, lleno de trampas para los incautos, por más que tengan una práctica considerable en su uso, tanto más porque muchos de sus términos son lo que los lingüistas llaman falsos amigos, términos que parecen ser sinónimos o compartir una misma raíz con términos de la propia lengua materna pero que difieren de ella de modos traicioneros. One man's Gift is another man's poison; one man's chair is another man's flesh [«Lo que es un regalo para unos es un veneno para otros; lo que es una silla para unos es su propia carne para otros»] (Pista: consulte un diccionario alemán-inglés y otro francés-inglés.)* En el caso de la perspectiva darwiniana, el problema de los falsos amigos se ve exacerbado porque los términos que invitan a confusión se hallan estrechamente relacionados y son relevantes el uno para el otro (aunque no significan exactamente lo mismo). Cuando invertimos la tradicional perspectiva desde arriba y contemplamos la creación desde abajo, nos damos cuenta de que la inteligencia surge de la «inteligencia», de que la vista fue creada por un «relojero ciego», de que la elección emerge de la «elección», de que el voto deliberado surge del «voto» inconsciente, y así sucesivamente. Habrá muchas comillas en las explicaciones que están por venir. También descubriremos —¡hablando de paradojas!— que el todo puede ser más libre que las partes.

Vemos, pues, que la pregunta técnica inicial de si un proceso evolutivo podría sustituir la actividad de los dioses-hackers en el mundo Vida tiene algunas implicaciones de largo alcance. La respuesta a esta pregunta tiene además algunos giros curiosos. En un mundo Vida de este tipo, debería haber entidades autorreproducibles, y ciertamente sabemos que existen, puesto que Conway y sus estudiantes integraron su Máquina Universal de Turing precisamente en una estructura de este tipo. El Juego de la Vida fue diseñado en realidad para explorar los experimentos mentales pioneros de John von Neumann acerca de los autómatas autorreproducibles, y sus creadores lograron diseñar una estructura autorreproducible capaz de poblar un plano vacío con tantas copias de sí mismo como fuera posible, de modo muy parecido a como se comporta una bacteria en una placa de petri, cada una de las cuales contendría una Máquina Universal de Turing. ¿Qué aspecto tendría esta máquina? Poundstone calcula que la construcción entera sería del orden de 1013 píxels.

Desplegar una configuración de 1013 píxels requeriría una pantalla de vídeo de unos 3 millones de píxels de ancho como mínimo. Supongamos que los píxels sean de 1 milímetro cuadrado (lo que es una resolución muy alta para los estándares de los ordenadores domésticos[3]). En tal caso la pantalla debería tener 3 kilómetros (unas 2 millas) de ancho. Abarcaría un área unas seis veces superior a la de Mónaco.

La perspectiva empequeñecería hasta hacer invisibles los píxels de una configuración autorreproducible. Si nos pusiéramos lo bastante lejos de la pantalla para ver con comodidad toda la configuración, los píxels (e incluso los planeadores, los comilones y los cañones) serían demasiado pequeños para distinguirlos. Una configuración autorreproducible seria un halo brumoso, como una galaxia (Poundstone, 1985, págs. 227228).

En otras palabras, para cuando hubiéramos construido las suficientes piezas de algo capaz de reproducirse a sí mismo (en un mundo bidimensional), el resultado sería aproximadamente tanto más grande respecto a sus partes más pequeñas como lo es un organismo en relación con sus átomos. Eso no debería sorprendernos. Probablemente sea imposible hacerlo con algo menos complicado, aunque este extremo no ha sido demostrado en sentido estricto.

Sin embargo, la autorreproducción no es suficiente por sí misma. También necesitamos mutación, e incorporarla resultará sorprendentemente costoso. En su libro Le Ton Beau de Marot (1997), Douglas Hofstadter llama la atención sobre el papel que desempeñan lo que llama las intrusiones espontáneas en cualquier proceso creativo, sea este el resultado del esfuerzo de un artista humano, un inventor o un científico, o bien de la selección natural. Cada incremento del universo comienza por un momento de puro azar, la intersección imprevista de dos trayectorias que producen algo que resulta ser, visto en retrospectiva, como algo más que una mera colisión. Hemos visto cómo la detección de colisiones es una capacidad fundamental que puede ponerse al alcance de las formas de Vida y hasta qué punto las colisiones son uno de los principales problemas a los que se enfrentan todos los hackers de Vida, pero exactamente ¿cuántas colisiones podemos permitirnos en nuestros mundos Vida? Eso se convierte en un grave problema cuando pretendemos añadir la mutación a las capacidades autorreplicadoras de las configuraciones de Vida.

Abundan las simulaciones informáticas de la evolución, y nos demuestran el poder de la selección natural para crear novedades sorprendentemente efectivas en períodos notablemente cortos de tiempo en este o aquel mundo virtual, pero su orden de magnitud es siempre, por fuerza, más limitado que el del mundo real, porque son mucho más apacibles. En un mundo virtual ocurre sólo lo que el diseñador especifica que ocurra. Consideremos una diferencia típica entre los mundos virtuales y los mundos reales: si nos ponemos a construir un hotel real, debemos dedicar gran cantidad de tiempo, energía y material para conseguir que aquellos que se encuentran en habitaciones contiguas no se oigan los unos a los otros; si nos ponemos a construir un hotel virtual, conseguimos el aislamiento gratis. En un hotel virtual, si queremos que las personas de las habitaciones contiguas puedan oírse unas a otras, debemos añadir esa posibilidad. Debemos añadir el no-aislamiento. Debemos añadir las sombras, los aromas, las vibraciones, la suciedad, las huellas y el desgaste. Todos estos rasgos no funcionales se dan gratuitamente en el mundo concreto y real, y tienen un papel crucial en la evolución. El carácter abierto de la evolución por selección natural depende de la extraordinaria riqueza del mundo real, que proporciona constantemente nuevos elementos imprevistos que pueden verse convertidos por azar, una vez cada tanto, en nuevos elementos de diseño. Para tomar el caso más sencillo, ¿puede haber suficientes interferencias en el mundo como para producir un número adecuado de mutaciones sin romper en el proceso todo el sistema reproductivo? En el sistema reproductivo de la Máquina Universal de Turing de Conway no había ruido, se producía cada vez una copia perfecta. La mutación no estaba prevista en absoluto, con independencia del número de copias producidas. ¿Es posible diseñar un autómata autorreproducible aún más grande y ambicioso de tal modo que permita el impacto ocasional de algún planeador, como un rayo cósmico, capaz de producir una mutación en el código genético que está siendo copiado? ¿Es posible que un mundo Vida bidimensional pueda tener ruido suficiente como para hacer posible una evolución abierta y ser al mismo tiempo lo bastante silencioso como para permitir que las partes diseñadas puedan seguir haciendo su trabajo sin interferencias? Nadie lo sabe.

Resulta interesante el hecho de que para cuando hubiéramos especificado mundos Vida lo bastante complejos como para que fueran candidatos a tales potencialidades, serían demasiado complejos para que pudieran ser ejecutables en una simulación. Siempre puede añadirse ruido y basura al modelo, pero eso tiene el efecto de echar a perder la eficiencia misma que hace de los ordenadores unas herramientas tan magníficas. De modo que hay una especie de homeostasis o equilibrio autolimitador aquí. La misma simplicidad, el exceso de simplicidad de nuestros modelos evita que podamos modelar lo que más nos interesa, como es la creatividad, sea la de un artista humano o la de la propia selección natural, dado que en ambos casos esa creatividad se alimenta de la complejidad misma del mundo real. No hay nada misterioso o ni siquiera intrigante en esto, ningún rastro de extrañas fuerzas responsables de la complejidad o emergencias en principio impredecibles; no es más que un hecho práctico y cotidiano: el modelado informático de la creatividad se enfrenta a rendimientos decrecientes porque para conseguir una mayor apertura en el proceso debemos hacer el modelo más concreto. Debe modelar cada vez más colisiones incidentales como las que afectan a las cosas en el mundo real. En efecto, son las irrupciones las que hacen la vida interesante.

Así pues, es improbable que podamos demostrar jamás por construcción que en algún lugar de los Vastos confines del plano de la Vida haya configuraciones que imiten plenamente la apertura de la selección natural. Sin embargo, sí podemos construir algunas de las partes que integrarían una configuración de este tipo, lo que puede aportar importantes pruebas de su existencia. En efecto, existen configuraciones tales como las Máquinas Universales de Turing, y también objetos persistentes, capaces de protegerse y autorreplicarse, y procesos evolutivos limitados. Argumentos formales como el de Wagensberg (y también el de Conway, y el de Turing) nos permiten llenar los vacíos de lo que es imposible construir en la práctica, de modo que podemos decir con bastante seguridad que en nuestro mundo determinista de juguete existen los ingredientes necesarios para la evolución de… \evitadores\. Esta es la proposición que necesitamos para disolver la ilusión cognitiva que asocia el determinismo con la inevitabilidad. Pero antes de llegar a esto, será útil volver del mundo de juguete al real, para ver qué es lo que sabemos sobre la evolución de la evitación en nuestro planeta.

Sabemos que en los primeros días —en los primeros miles de millones de años— de la vida en este planeta surgieron los diseños capaces de protegerse, gracias al lento y nada milagroso proceso de la selección natural. Hicieron falta del orden de mil millones de años de replicación de las formas de vida más sencillas para encontrar los mejores diseños —todavía susceptibles de revisión hoy, por supuesto— para los procesos básicos de replicación. En el camino hubo mucha evitación y prevención, pero a un ritmo demasiado lento para apreciarlas si no aceleramos el proceso artificialmente con la imaginación. Por ejemplo, el incansable proceso de exploración de la selección natural dio como resultado finalmente algunas secuencias de ADN contraproducentes, genes parásitos o transposons, que se colaban como polizones en los genomas de las anteriores formas de vida sin contribuir en nada al bienestar de dichas formas de vida: lo único que hacían era saturar sus genomas con nuevas copias y copias de copias de copias) de sí mismas. Estos parásitos suponían un problema; debía de hacerse algo. Y a su debido momento el incesante proceso exploratorio de la selección natural, tras una búsqueda más o menos exhaustiva, «encontró» una solución (o dos, o más): diseños de estructuras en las partes valiosas y constructivas de los genomas que evitaban la proliferación excesiva de tales parásitos, contrarrestando sus acciones con reacciones, y así sucesivamente. Los genes parásitos reaccionaron a su vez ante este nuevo avance con un contraataque, desarrollado a lo largo de muchos cientos o miles de millones de generaciones, en un proceso incansable que continúa aún a día de hoy. En esta fase el límite de velocidad para la evitación no es la velocidad de la luz, sino la velocidad de la generación. El «acto» más sencillo de discriminación —simplemente «percibir» un nuevo problema y ponerse en posición para responder a él— requiere una generación, y el proceso de ensayo y error de «descubrir» una solución exige el sacrificio experimental de hordas de cepas imitantes a lo largo de muchas generaciones. Sin embargo, al final, los buenos diseños emergen victoriosos (o bien la cepa desaparece, lo cual es el resultado más probable de todos esos «esfuerzos» de autopreservación). En el caso de algunas cepas afortunadas ocurrió que «encontraron» buenas respuestas. (No estaban haciendo nada, sólo eran parte de lo que estaba ocurriendo, la parte que tuvo la fortuna de nacer con mutaciones útiles en aquellas circunstancias). Esos afortunados tuvieron descendientes, cuyos descendientes —los afortunados, otra vez— tuvieron descendientes, y así sucesivamente, hasta llegar a nosotros. Nosotros —los afortunados— estamos hechos de estas partes útiles, exquisitamente diseñadas para contribuir de forma útil a la evitación, pero ahora a una escala temporal mucho más rápida.

Y el proceso continúa hasta el presente. Matt Ridley describe el reciente y bien estudiado caso del llamado elemento P, un «gen saltador» que surgió en una cepa de laboratorio de moscas de la fruta (Drosophila willistoni) en la década de 1950, y luego se extendió a grandes poblaciones de sus primas, las Drosophila melanogaster.

El elemento P se ha propagado desde entonces como un incendio, hasta el punto de que la mayoría de las moscas de la fruta tienen el elemento P, aunque no aquellas atrapadas en el campo antes de 1950 y que se han mantenido aisladas desde entonces. El elemento P es un fragmento de ADN egoísta que demuestra su presencia por interferir en los genes entre los que salta. Gradualmente, los demás genes de la mosca de la fruta han aprendido a luchar contra él inventando formas de reprimir el hábito de saltar del elemento P (Matt Ridley, 1999, pág. 129).

¿Cuánto tardaron estos genes en «reconocer» el problema y «luchar contra él»? Muchas generaciones, pero nótese que no hubo ninguna instancia central que lo reconociera, ni ninguna instancia decisoria. Lo que sucedió es exactamente lo que sucede siempre cuando opera la selección natural. El impacto de los elementos P no era uniforme en todas las cepas de la mosca de la fruta; existían variaciones en los genomas de estas moscas, algunas de las cuales estaban mejor preparadas para hacer frente a este nuevo reto. Aquellas que pudieron hacerle frente prosperaron, y aquellas de sus descendientes que demostraron estar aún mejor preparadas para hacerle frente prosperaron todavía más, de modo que a su debido tiempo surgieron «soluciones» al problema planteado por los elementos P, las cuales fueron «descubiertas» y «suscritas» por la Madre Naturaleza, también conocida como selección natural. Es un proceso que no puede ocurrir más rápidamente de como ocurre en la naturaleza; la experimentación no puede preceder al surgimiento del problema (eso sería precognición evolutiva) y, por lo tanto, cada paso exige al menos una generación. Por fortuna, la experimentación puede aprovecharse de «desarrollos paralelos» si experimenta al mismo tiempo en todas las cepas actuales (aunque no en todas las posibles) de la mosca de la fruta, de modo que la resolución del problema puede avanzar con cierta prontitud, en menos de medio siglo en el caso de las moscas de la fruta.

Una de las advertencias habituales (y muy necesarias) que reciben los que estudian la evolución es la vieja sentencia sobre la falta total de previsión de la selección natural. No es que pretenda ponerla en duda. La evolución es el relojero ciego, y nunca debemos olvidarlo. Pero no deberíamos ignorar el hecho de que la Madre Naturaleza está bien provista de la sabiduría que da la perspectiva del tiempo. Su lema bien podría ser: «¿Si soy tan miope, cómo he llegado a ser tan rica?». Y si bien es cierto que la Madre Naturaleza carece de capacidad de previsión, también lo es que se las ha arreglado para crear seres —a nosotros los seres humanos, sobre todo— que sí disponen de ella y están comenzando a poner esta capacidad de previsión al servicio de guiar y corregir los procesos de selección natural en este planeta. De vez en cuando me encuentro con teóricos de la evolución, en ocasiones incluso muy brillantes, que encuentran paradójico este hecho. ¿Cómo es posible que un proceso sin capacidad de previsión invente un proceso que sí posea esta capacidad? Uno de los principales objetivos de mi libro La peligrosa idea de Darwin era demostrar que esta idea no es en absoluto paradójica. El proceso de la selección natural, lento y carente de previsión, inventa procesos o fenómenos que aceleran el propio proceso de la evolución —grúas, no ganchos suspendidos del cielo, de acuerdo con mi terminología imaginaria— hasta que el trucado proceso evolutivo alcanza finalmente un punto en el que los experimentos que tienen lugar durante la vida de un individuo pueden afectar al lento proceso subyacente de evolución genética, e incluso, en ciertas circunstancias, tomar sus riendas.

Hoy los seres humanos somos capaces de ver y oír cosas a distancia, sin necesidad de esperar a tenerlas casi encima. Gracias a nuestros órganos de percepción a larga distancia y de las extensiones artificiales que hemos desarrollado para los mismos, podemos identificar y resolver problemas a un ritmo que se acerca al límite máximo de velocidad en el universo físico: la velocidad de la luz. Adelantarse a eso sería en todo caso precognición, de la que no disponemos, aunque por el momento ya le pisamos los talones a la velocidad de la luz en nuestras capacidades de reconocimiento y resolución de problemas. Gracias a nuestra tecnología, por ejemplo, podemos detectar el despegue de un misil nuclear sólo unos microsegundos después de que este tenga lugar a miles de kilómetros de distancia, y luego aprovechar este precioso tiempo para preparar alguna contramedida que tenga alguna posibilidad de éxito superior a cero. Se trata de un prodigio de la evitación, de la capacidad de esquivar un ladrillo que se acerca. (¿Podemos hacerlo realmente? ¿No he sostenido yo mismo que la Iniciativa de Defensa Estratégica de Ronald Reagan y sus derivados —conocidos en general como la guerra de las galaxias— son una fantasía tecnológica, de implementación completamente inviable? Pero si la guerra de las galaxias es imposible en la actualidad, tal como pienso en efecto que es, eso es sólo porque se sitúa en la vanguardia de la carrera armamentística de prevención actual, y las contramedidas imaginables parecen llevar ventaja; es casi seguro que otros conseguirían prevenir la prevención, que es el objetivo de la guerra de las galaxias, aunque es probable que muchos de los misiles lograran ser interceptados, que es todo cuanto afirmo aquí. No soy un fan de la guerra de las galaxias, a pesar de lo cual estoy encantado de ver que este sistema criminalmente irresponsable y caro pueda servir a fin de cuentas para algún modesto uso, ¡aunque sólo sea como el ejemplo de un filósofo!).

Hoy somos unos virtuosos de la evitación, la prevención, la interferencia y la anticipación. Hemos logrado llegar a la feliz situación de disponer del suficiente tiempo libre para examinar metódicamente el futuro y preguntarnos qué hacer a continuación. Exprimimos cada gota de información que podemos del mundo, y luego la moldeamos hasta construir asombrosas y novedosas perspectivas sobre lo que ha de venir. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos algunas cosas inevitables, aunque nuestra lista se acorta cada semana que pasa. Antes no podíamos hacer nada para evitar los maremotos, o las epidemias de gripe, o los huracanes (todavía no podemos desviarlos, pero disponemos de las suficientes advertencias previas para que podamos ponernos a resguardo y minimizar los daños). Antes cuando una persona caía de un barco en plena noche en mitad del océano se la podía dar por perdida. Ahora podemos llevar helicópteros al lugar con sistemas de rastreo y sacar a la gente de las profundidades como ocurría en los milagros de pega del viejo Deus ex Machina de la tragedia griega. Todo esto es un desarrollo biológico muy reciente. Durante miles de millones de años no había nada parecido en este planeta. Los procesos eran enteramente ciegos o en el mejor de los casos miopes, insensibles y reactivos, nunca previsores y proactivos.

Tal como hemos visto, a nosotros nos resulta fácil reconocer, como los agentes inveterados e imaginativos que somos, la pauta de la prevención vía evitación a escalas temporales muy distintas, desde la supersónica hasta la superglacial. Podemos extenderla sin esfuerzo a los átomos e incluso a las partículas subatómicas, y concebirlos, si nos gusta más así, como si fueran también pequeños agentes, preocupados por su futuro y ansiosos por contribuir a alguna gran campaña, mientras se esfuerzan por sobrevivir en un mundo hostil. Podemos imaginar, si asilo preferimos, que los átomos se encogen un momento antes de que se produzcan las colisiones previstas. Por supuesto, nada de eso tiene sentido. Los átomos no tienen capacidad de previsión, ni intereses, ni esperanzas; son sólo lugares minúsculos donde ocurren cosas, pero no se hacen. Pero eso no nos impide simplificar nuestra visión de ellos y tratarlos como si fueran agentes (aunque muy simples, con una idea única en la mente). Ese átomo de carbono se aferra tenazmente a esos dos átomos de oxígeno para evitar que se escapen y formar una molécula persistente de dióxido de carbono (una tarea modesta para un átomo de carbono). Otros átomos de carbono desempeñan papeles más excitantes al mantener juntas gigantescas proteínas formadas por gran cantidad de átomos, para que dichas proteínas puedan cumplir con su trabajo, sea cual sea.

Sospecho que nos parece natural contemplar las complejidades de los átomos y de los extraños habitantes del mundo de la física subatómica y tratarlos como si fueran pequeños agentes porque nuestros cerebros están diseñados para tratar todo lo que encontramos como un agente siempre que sea posible (por si acaso lo fuera realmente). En los primeros días de la cultura humana, en la infancia de la civilización, podríamos decir, encontrábamos útil abusar de este animismo y tratar el conjunto de la naturaleza y tratarlos como si estuviera hecho de dioses y hadas, espíritus benevolentes y malvados, duendes y trasgos, los cuales serían los responsables de todos los fenómenos naturales que observábamos. Podría decirse que todo eran sistemas intencionales. Esta táctica se ha moderado y sofisticado desde entonces —desde Demócrito, de hecho—, de modo que ahora nos encontramos bastante cómodos pensando en los átomos como pequeñas partículas inconscientes que rebotan de un lugar a otro. No actúan exactamente, pero a pesar de todo hacen cosas, repeler y atraer, detenerse por un momento en un sitio o salir disparados de él.

No estoy sugiriendo que se pueda establecer una distinción transparente, en último término, entre las cosas que meramente ocurren y las cosas que hacen cosas, por más valiosa que sea esta oposición. Como de costumbre, lo que tenemos es una gradación que va de los colores más chillones a los tonos pastel y finalmente a lo invisible, una gradación en la que cada vez resulta menos apropiada la familia de conceptos asociados a nuestra perspectiva como agentes que tratan de preservarse a sí mismos. Después de todo, una avalancha puede destruir un pueblo y matar gente del mismo modo que puede hacerlo un ejército entregado al pillaje, e incluso los sencillos átomos de helio pueden empujar contra la parte interior de un globo y mantenerlo tenso. Las enzimas pueden ser unos pequeños agentes ciertamente activos. En realidad, sospecho que es nuestra incapacidad para encajar fácilmente los eventos subatómicos en los conceptos de agencia a los que estamos acostumbrados lo que convierte el mundo de la física cuántica en un campo tan extraño y difícil de concebir. Tal como veremos en el siguiente capítulo, los familiares conceptos de causa y efecto están mucho mejor instalados en nuestro mundo macroscópico de agentes que en el mundo subyacente de la microfísica.