… tenemos las fuentes de la ciencia; somos libres para actuar y pensar…

— P R O F E S O R A B R A H A M V A N H E L S I N G

QUIZÁS A CAUSA DE su popularidad (hasta hace poco, «popularidad» parecía calificar una obra así catalogada como de escaso interés para el mundo académico), o quizás a causa de su tema, Drácula no fue objeto de estudio académico o crítico hasta casi sesenta años después de su publicación. Una de las primeras reflexiones «serias» sobre la novela de Stoker formaba parte de un estudio más amplio de Maurice Richardson, de 1959, titulado «The Psychoanalysis of Ghost Stories»[1]. Richardson considera necesaria una interpretación freudiana: a Drácula, como una «gigantesca imagen del padre», y a la novela, «una llamativa exhibición del complejo de Edipo»[2]. También sugiere, de pasada, que una interpretación marxista es asimismo plausible[3]. Otros críticos han apuntado de pasada posibilidades semejantes de complejidad psicológica; así lo ha hecho Anthony Bouche —escritor de novelas de misterio, crítico y eminente especialista en Sherlock Holmes— en su introducción a la edición de Drácula (Limited Editions Club, 1965).

El goteo de estudios ha llegado a ser, en verdad, un arroyo continuo. Sin duda, el más influyente de todos ha sido In Search of Dracula (1972; actualizado en 1994), de Raymond McNally y Radu Florescu. Aunque publicado antes del descubrimiento de las Notas del autor, supuso el primer estudio significativo del fondo histórico de la novela. The Truth about Dracula (también de 1972), de Gabriel Ronay, rastrea en la base folclórica e histórica de la narración de Stoker. Ronay incluye la historia de Vlad el Empalador y de la condesa Elizabeth Bathory (condesa húngara que, a fines de siglo XVI y comienzos del XVII, asesinaba mujeres jóvenes para bañarse en su sangre y así, según creía, conservase en belleza y juventud), historias que, considera, son la fuente de Stoker. Ronay destaca también el escalofriante uso de las leyendas de vampiros en los mitos nazis[4].

La noche de Walpurgis (The Werewolf vs. Vampire Woman), con Patty Shepard como condesa Wandessa d’Arville de Nadasdy (HIFI Stereo, 1972)

Raymond T. McNally y Radu Florescu.

In search of Dracula (1994).

Asimismo, en 1972 apareció «Dracula: Prolonged Childhood Illness, and the Oral Triad», obra de Joseph S. Bierman en que se ignoraba el material histórico, siguiendo hasta cierto punto el camino psicoanalítico de Richardson, pero yendo más allá al estudiar la novela en relación con la psicología del propio Stoker[5]. Casi al mismo tiempo se publicaba «The Monster in the Bedroom: Sexual Symbolism in Bram Stoker’s Dracula», de Christopher F. Bentley[6], con análisis de lo que este califica como la «perversa» imaginería sexual de la novela. El artículo de Bentley se apoya firmemente en los trabajos de Freud y de Ernest Jones, y en especial en el ensayo de este último titulado «On the Vampire» (1931).

El arroyo de estudios se transformó en río entre el final de los años setenta y el comienzo de los ochenta del siglo XX, cuando proliferaron los trabajos críticos sobre las historias de vampiros y la literatura en general y sobre Drácula en particular. Bram Stoker’s Dracula: A Documentary Volume (2005), de Elizabeth Miller, incluye en su «Checklist for Reference and Further Reading» más de 250 estudios sobre Drácula, así como docenas de referencias bibliográficas y ediciones anotadas.

La novela de Stoker, obviamente, ofrece amplias posibilidades para complejas y sinuosas teorizaciones. Como observa Ken Gelder en Reading the Vampire, Drácula es obra densa, con cambiantes puntos de vista, y «reúne una multiplicidad de campos discursivos: etnografía, ideologías imperialistas, medicina, criminalidad, discursos de degeneración (y a la inversa, de evolución), fisiognomía… feminismo… “masculinismo”, ocultismo, etc.»[7]. A lo anterior sigue un muestrario de temas y de aproximaciones críticas.

Por lo que se refiere a las técnicas narrativas de Stoker, los primeros críticos se lamentan de que el estilo de la novela procede de Willie Collins, pero que no está tan bien logrado. Estudios posteriores señalan cómo las diferentes voces («polifonía», como dice uno de los comentaristas) fomentan el cuestionamiento de los puntos de vista de los cazadores del vampiro; véase, por ejemplo, el trabajo de 1979 de Carol Senf titulado «Dracula: The Unseen Face in the Mirror»[8]. Otros han estudiado con detalle las Notas y el proceso de creación de la novela. David Seed, en «The Narrative Method of Dracula», y Alan P. Johnson, en «Bent and Broken Necks: Signs of Design in Stoker’s Dracula»[9], tratan de la «ambigüedad» de los personajes. Seed señala que la narración en sí misma es un tema significativo de la novela, «puesto que entender a Drácula es una premisa necesaria para derrotarle, el intercambio y la acumulación de datos significa, literalmente, resistirse a él»[10].

Los aspectos sexuales de la obra han sido examinados con un interés casi lascivo. Christopher Bentley, ya mencionado, califica la narración de Stoker de «cuasi pornográfica». Maurice Richardson, también citado anteriormente, observa que Drácula se empeña «en un cómbale, como de lucha libre, incestuoso, necrófilo, sádico oral-anal»[11] James Twitchell, en «The Vampire Myth», describe los sucesos de la novela como «sexo sin genitales, sexo sin desorden, sexo sin responsabilidad, sexo sin pecado, sexo sin amor… mejor aun, sexo sin hablar de él»[12]. Ningún critico de la época de Drácula trata del tema. Clive Leatherdale concluye: «La sexualidad que Drácula rezuma era capaz de excitar a los lectores victorianos siendo simbólica y oculta. Podía, por lo tanto, disfrutarse de ella sin admitir la naturaleza de ese placer»[13].

Los críticos no han ignorado los aspectos homoeróticos de la novela. Así, por ejemplo, Christopher Craft, en «“Kiss Me with Those Red Lips”: Gender and Inversion in Bram Stoker’s Dracula», afirma que la ansiedad causada por los diarios de Jonathan Harker, que constituyen los capítulos iniciales de la narración, es en gran medida el resultado de la amenaza sexual que sugieren: «que Drácula seducirá, penetrará, desecará a otro hombre… Siempre pospuesto y nunca materializado, este deseo encuentra una ambigua realización en… desviaciones heterosexuales»[14]. De forma parecida, Marjorie Howes, en «The Mediation of the Feminine: Bisexuality, Homoerotic Desire, and Self-Expression in Bram Stoker’s Dracula», califica los temores y fantasías evocados en la novela como «exclusivamente masculinos», «Porque las ambivalencias fundamentales… giran en torno a una cuestión que pocos textos fin de siècle podían tratar de manera explícita, la homosexualidad masculina» y añade Howes que «Drácula utiliza lo femenino para desplazar y mediatizar los elementos del carácter masculino que causan la ansiedad, presentando los deseos prohibidos que los hombres temen en sí mismos como monstruosa feminidad»[15].

Ya han sido mencionados varios tempranos e importantes estudios que utilizan el psicoanálisis como un instrumento de disección e interpretación. Drácula se halla sin duda repleto de material a propósito para el analista. Dientes, largos cuchillos, estacas —símbolos fálicos— así como numerosas familias con uno o los dos progenitores desaparecidos, más la naturaleza como onírica de varias de las escenas y la continua presencia del manicomio, todo ello da importancia al tema. En «Good Men and Monsters: the Defenses of Dracula», Thomas Byers considera la novela como la manifestación de un temor a la dependencia del hombre, que se enfrenta con la destrucción del vampiro y la conservación de la jerarquía masculina; por su parte, Lawrence A. Rickels vuelve al tema de Edipo en The Vampire Lectures[16].

La novela es también considerada como una alegoría cristiana. Como anti-Cristo, Drácula invierte virtualmente todo lo que se refiere a las descripciones de Cristo. Quizá lo más impresionante sea que Drácula bebe la sangre de los «fieles» y no al contrario. Si bien ambos —Cristo y Drácula— ofrecen la resurrección y la inmortalidad, el primero lo hace por el camino del bien y el otro por el del mal. Como dice Clive Leatherdale[17], las precauciones folclóricas, como el ajo, no sirven, en última instancia, para acobardar a Drácula; sólo los símbolos cristianos —el crucifijo y la Hostia Consagrada— son eficaces contra él. La novela, sin embargo, tiene algo más que simple alegoría cristiana: presenta también una confrontación entre la ética cristiana y la evolución darwiniana, un asunto de gran interés para el público victoriano. Es tema explorado por Charles S. Blinderman en «Vampurella: Darwin and Count Dracula», quien escribe que la novela de Stoker «presenta una contienda entre dos opciones evolutivas: la perfeccionadora de la religión cristiana o la social-darwiniana del definitivo superman bajo la forma del degenerado parásito Conde Drácula»[18]. Desde luego la novela es vista también como un depósito de arcanos, mitos y folclore, incluyendo los símbolos del tarot y del grial y del «Rey Pescador» de la novela artúrica[19].

También se estudian los aspectos sociológicos de Drácula, incluyendo la aguda y clara diferenciación que se hace entre la clase trabajadora (cuyos componentes aparecen siempre corrompidos), las clases profesionales (Harker, Seward, Van Helsing), que se burlan de la ley, y las clases altas (Holmwood), que parecen olvidarse de esa misma ley. Desde luego la política de la época se refleja en el libro, al igual que los puntos de vista de sociólogos como Cesare Lombroso[20], estudiado por Ernest Fontana en «Lombroso’s Criminal Man and Stoker’s Dracula»[21]. El texto se ha visto asimismo sometido al análisis marxista, como se mencionó anteriormente, y considerado como capitalista[22] y también como antimonopolista[23]. Johan Allen Stevenson examina, en «The Vampire in the Mirror: The Sexuality of Dracula»[24], los aspectos antropológicos de las relaciones incestuosas y de mezcla de razas sugeridos en la novela, y la reacción del Imperio británico ante culturas con valores diferentes.

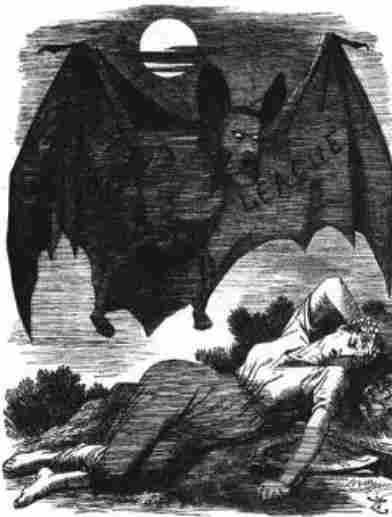

El hecho de que Stoker sea irlandés lleva a algunos críticos a considerar su obra más como una novela sobre la revolución y las sensibilidades irlandesas que sobre vampiros. Por ejemplo, Raymond T. McNally escribe que «Transilvania es, como mínimo, una metáfora de Irlanda, en tanto que Transilvania e Irlanda son territorios fronterizos en los límites de un imperio, disputados a menudo con extranjeros»[25]. Una célebre ilustración gráfica de la época muestra la visión popular del tema.

«El “vampiro” irlandés.»

John Tenniel, Punch, 24 de octubre de 1885.

Con la irrupción de los estudios feministas, Drácula ha sido considerado como una pintura de las ideas de la época acerca del papel apropiado de la mujer, incluyendo la reacción ante la «Mujer Nueva»[26]. El verdadero tema de la novela, afirman algunas investigadoras, es que el auténtico horror es «la liberada transformación sexual de la Mujer Buena», en palabras de Gail B. Griffin[27]. Judith Weissman dice que «la lucha de los cazadores con Drácula» lo es «para evitar que las mujeres sepan lo que los hombres y las mujeres de la Edad Media, del Renacimiento, de los siglos XVII y XVIII sabían, y que las gentes del siglo XIX también deberían haber sabido aunque incluso no lo quisieran, que los deseos sexuales de las mujeres son mayores que los de los hombres»[28].

Para muchos victorianos, la Mujer Nueva, a la que Mina caracteriza como haciendo ella misma sus promesas de matrimonio, representaba el epítome de sus miedos sobre la desintegración cultural y el colapso de los valores morales del imperio. La Mujer Nueva era considerada como la antítesis del ideal victoriano de mujer/esposa, el «ángel del hogar» (según el poema de 1854 de Coventry Pattmore). Carol Senf, en su influyente artículo «Dracula: Stoker’s Response to the New Woman»[29], escribe que Stoker, si bien difícilmente feminista, no rechazaba sin más las ventajas de un cambio de modelo femenino, haciendo así de Mina la representante de los elementos atractivos de tales cambios. De forma similar, Sos Eltis, en «Corruption of the Blood and Degeneration of the Race: Dracula and Policing the Borders of Gender»[30], considera a Mina como una combinación de los mejores componentes masculinos y femeninos.

El Fin de Siècle trajo consigo muchos agoreros que anunciaban la muerte de la cultura, y hay críticos que ven Drácula como una batalla por el futuro del imperio. El historiador H. L. Malchow afirma que Drácula simboliza una de las más fuertes amenazas perceptibles contra Inglaterra, el influjo de los judíos de la Europa oriental. «Que Drácula es en cierto sentido codificado como un peligro racial, es obvio», concluye Malchow. «Podemos notar su fuerte, si bien ambivalente, sexualidad: su desagradable olor; la corrupción que causa en la sangre de sus víctimas… Drácula emigra a Inglaterra y se convierte en la invisible amenaza desde dentro»[31]. Sin embargo, las implicaciones antisemitas de la novela, con varias caracterizaciones deplorables de judíos, sólo son parte de un miedo más profundo a la «colonización a la inversa». Stephen D. Arata explora el miedo nacional con más detalle en «The Occidental Tourist: Dracula and the Anxiety of Reverse Colonizacion»[32]. La xenofobia de la novela no se limita a los judíos: por lo general tampoco los europeos del Este quedan muy bien parados, y un investigador afirma que la narración encierra asimismo la rusofobia reinante[33].

Los enfrentamientos entre la ciencia y la fe, la tecnología y el folclore y lo moderno y lo tradicional son temas evidentes por sí mismos en Drácula, y varios críticos han examinado sus implicaciones. John L. Greenward, en su artículo «Seward’s Folly: Dracula as a Critique of “Normal Science”»[34], caracteriza la ciencia de John Seward en particular como engañosa e ineficaz, sugiriendo que el propio Stoker tenía algunas dudas acerca de las ambiciones de la ciencia victoriana. En «Pollution and Redemption in Dracula»[35], Anne McWhir observa la falta de límites precisos entre ciencia y mito. «Vampiring Typewriting: Dracula and Its Media», de Jennifer Wicke[36], fue uno de los primeros estudios en que se señalaban los contrastes entre tecnología, folclore y fe. Valerie Clemens, en «Dracula: the Reptilian Brain at the Fin de Siècle»[37], piensa que Van Helsing, conocido por sus trabajos sobre «la continua evolución de la materia cerebral», podría estar familiarizado con el descubrimiento que el médico Paul Broca hizo en 1878 del centro límbico, una parte del cerebro situada bajo el neocórtex popularmente llamado «cerebro de reptil». Broca pensó que la naturaleza fisiológica y neurológica de esta parte del cerebro es causa de cierta conducta (muy semejante a la que se atribuye a Drácula). Sin embargo, en personas normales el «cerebro de serpiente» está como controlado por el neocórtex; en Drácula (y en otros vampiros), evidentemente, esta porción del cerebro es la dominante. La existencia del «cerebro de reptil» en seres humanos, concluye Clemens, significa que el vampiro nunca se extinguirá como una especie.

Las posibilidades de análisis crítico de Drácula parecen infinitas. En su altamente revelador retrato de un siglo (y de un mundo) en transición, y por medio de su exploración de los conflictos nacidos en las profundidades del cerebro y del corazón humanos, Drácula refleja a esos investigadores que Nina Auerbach llama «nuestros vampiros, nosotros mismos»[38].