Prosigue la aventura de la sortija; deja Gil Blas la Medicina y se ausenta de Valladolid.

JECUTADO tan felizmente el admirable proyecto de Fabricio, salimos de casa de Camila alabándonos de un suceso que había superado nuestras esperanzas, porque sólo habíamos ido a recobrar una sortija y nos llevamos lo demás sin ceremonia ni el menor remordimiento. Lejos de hacer escrúpulos de haber robado a dos mujeres del partido, creíamos haber hecho un acto meritorio. «Señores —dijo Fabricio luego que estuvimos en la calle—, soy de parecer que para coronar esta bella hazaña vayamos a nuestra taberna de lo caro, donde pasaremos alegremente la noche. Mañana venderemos el collar, los pendientes y el candelero, haremos nuestras cuentas y repartiremos el dinero como hermanos. Hecho esto, cada uno se irá a su casa y discurrirá lo que mejor le pareciere para excusarse de haber pasado la noche fuera de ella». Tuvimos por muy prudente y juicioso el pensamiento del señor alguacil. Volvimos, pues, todos a nuestra taberna, pareciéndoles a unos que fácilmente encontrarían algún buen pretexto para disculpar el haber dormido fuera y no dándoseles a otros un pito que los despidiesen sus amos.

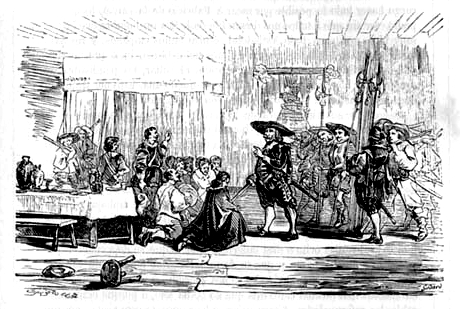

Dióse orden de que se nos dispusiese una buena cena, y nos sentamos a la mesa con tanto apetito como alegría. Durante ella se suscitaron especies muy graciosas, sobre todo Fabricio, que era fecundísimo y hombre de gran talento para mantener siempre viva la conversación y divertir a toda la compañía. Ocurriéronle mil dichos llenos de sal española, que nada debe a la sal ática; pero estando en lo mejor de la diversión y de la risa, turbó nuestra alegría un lance inesperado y sumamente desagradable. Entró en el cuarto donde estábamos un hombre bastante bien plantado, a quien acompañaban otros dos de muy mala catadura. Tras éstos entraron otros tres, y, en fin, de tres en tres fueron entrando hasta doce, todos con espadas, carabinas y bayonetas. Conocimos que eran ministros verdaderos de justicia y fácilmente penetramos su intención. Al principio pensamos en defendernos; pero en un instante nos rodearon y nos contuvieron, así por su mayor número como por el respeto que tuvimos a las armas de fuego. «Señores —nos dijo el comandante con cierto airecillo burlón—, tengo noticia de la ingeniosa invención con que ustedes han recobrado de mano de cierta aventurera no sé qué preciosa sortija. La estratagema fué ingeniosa y excelente; tanto, que merece ser públicamente premiada, recompensa que no se les puede a ustedes negar. La justicia, que tiene destinado a ustedes digno alojamiento en su misma casa, no dejará, ciertamente, de premiar un esfuerzo tan raro de ingenio». Turbáronse a estas palabras todas las personas a quienes se dirigían y mudamos todos de tono y de semblante, llegándonos la vez de experimentar el mismo terror que habíamos causado en casa de Camila. Sin embargo, Fabricio, aunque pálido y casi muerto, intentó disculparnos. «Señor —dijo trémulo—, nuestra intención fué sin duda buena, y en gracia de ella se nos puede perdonar aquella inocente superchería». «¡Qué diablos! —replicó el comandante con viveza—. ¿A eso llamas tú superchería inocente? ¿Ignoras por ventura que huele a cáñamo o, cuando menos, a baqueta esa inocente superchería? Fuera de que a ninguno le es lícito hacerse justicia a sí mismo por su propia mano, os llevasteis, además de la sortija, un collar de perlas, un candelero de plata y unos pendientes de diamantes. Lo peor de todo es que para hacer este robo os fingisteis ministros de justicia. ¡Unos hombres miserables suponerse gente honrada para hacer tal villanía y cometer semejante maldad! ¿Os parece ésta una culpa venial que se lava con agua bendita? ¡Seréis muy dichosos si sólo se echa mano de la penca para borrarla y castigarla!». Cuando llegamos a comprender que la cosa era más seria de lo que nosotros habíamos imaginado, nos echamos todos a sus pies y le suplicamos con lágrimas que se apiadase de nosotros y de nuestra inconsiderada juventud; pero todos nuestros clamores fueron inútiles. Despreció con indignación la propuesta que le hicimos de cederle el collar, los pendientes y el candelero. Tampoco quiso admitir la sortija, que verdaderamente era mía, quizá porque se la ofrecía a presencia de tantos testigos. En fin, estuvo inexorable. Hizo desarmar a mis compañeros y nos llevó a todos a la cárcel. En el camino me contó uno de los alguaciles que, habiendo sospechado la vieja que vivía con Camila que no éramos gente de justicia, nos había seguido a lo lejos hasta la taberna, y que, teniendo modo de ocultarse y confirmar sus sospechas, dio prontamente parte de todo a una ronda para vengarse de nosotros.

En la cárcel nos registraron a todos hasta la camisa. Quitáronnos el collar, los pendientes y el candelero, como también a mí aquella sortija de rubíes de las Filipinas, que, por desgracia, había metido en un bolsillo, sin dejarme siquiera los pocos reales que aquel día me habían valido mis recetas, por donde conocí que los ministriles de Valladolid sabían tan bien su oficio como los de Astorga y que toda aquella gentecilla tenía unos mismísimos modales. Mientras nos despojaban de dichas alhajas y de lo demás que encontraron, el cabo de ronda refería nuestra aventura a los ejecutores del expolio. Parecióles el negocio de tanta gravedad, que algunos nos pronosticaban iríamos a la horca sin remedio, y otros, menos severos, decían que la cosa se podría componer con doscientos azotes y algunos años de servicio en las galeras. Mientras resolvía sobre esto el corregidor, nos encerraron en un obscuro calabozo, donde dormimos sobre paja extendida ni más ni menos que se extiende para que duerman los caballos. Hubiera quizá durado esto largo tiempo y no habríamos salido de allí sino para ir a galeras si al siguiente día, habiendo oído el señor Manuel Ordóñez lo que había sucedido, no hubiese tomado a su cargo hacer todo lo posible por sacar a Fabricio de la cárcel, lo que no podía ser sin que a todos nos diesen libertad. Era un hombre que estaba muy bienquisto en todo Valladolid, e hizo tantos empeños y revolvió tanto que al cabo de tres días nos vimos todos libres, bien que no salimos de la prisión como habíamos entrado. El collar, los pendientes, y hasta mi pobre rubí, todo se quedó allá. Esto me trajo a la memoria aquello de Virgilio: Sic vos non vobis, etc.

Luego que nos vimos fuera de la cárcel, nos fuilos todos a buscar a nuestros amos. Recibióme my bien el doctor Sangredo y me dijo: «Mi Gil Blas, no supe tu desgracia hasta esta mañana, y estaba pensando en empeñarme fuertemente por ti. Es menester, amigo, no desconsolarse ni acobardarse por este accidente; antes bien, ahora más que nunca te has de aplicar a la Medicina». Respondíle que éste era mi ánimo; y, con efecto, me apliqué enteramente a ella. Lejos de faltarme que trabajar, nunca hubo más enfermos, como lo había pronosticado mi amo. Acometieron fiebres epidémicas en la ciudad y arrabales. Teníamos que visitar cada uno todos los días ocho o diez enfermos, por lo que se deja conocer que se bebería mucha agua y que se derramaría gran porción de sangre. Mas yo no sé cómo era esto: todos se nos morían, o porque nosotros los curábamos mal —lo cual claro está que no podía ser— o porque eran incurables las enfermedades. A raro enfermo hacíamos tercera visita, porque a la segunda nos venían a decir que ya le habían enterrado o, a lo menos, que estaba agonizando. Como todavía era yo un médico nuevo, poco acostumbrado a los homicidios, me afligía mucho de los sucesos funestos que me podían imputar. «Señor —dije un día al doctor Sangredo—, protesto al cielo y a la tierra que observo exactamente el método de usted; pero con todo, mis enfermos se van al otro mundo. Parece que ellos mismos adredemente se quieren morir, no más que por tener el gusto de desacreditar nuestros remedios. Hoy mismo encontré dos que llevaban a enterrar». «Hijo mío —me respondió— poco más poco menos, lo propio me sucede a mí Pocas veces logro la satisfacción de que sanen los enfermos que caen en mis manos; y si no estuviera tan seguro de los principios que sigo, creería que mis medicamentos eran enteramente contrarios a las enfermedades». «Señor —repliqué—, si usted quisiera creerme, sería yo de sentir que mudásemos de método. Probemos, por curiosidad, el usar en nuestras recetas de preparaciones químicas; ensayemos el quermes; lo peor que podrá suceder será lo mismo que experimentamos con nuestra agua y con nuestras sangrías». «De buena gana —me respondió— haría yo esa prueba si no fuera por un inconveniente. Acabo de publicar un libro en que ensalzo hasta las nubes el frecuente uso de la sangría y del agua. ¿Y ahora quieres tú que yo mismo desacredite mi obra?». «¡Oh! —repuse yo—. Siendo así, no es razón conceder ese triunfo a sus enemigos. Dirían que usted se había desengañado y le quitarían el crédito. ¡Perezca antes el pueblo, nobleza y clero, y llevemos nosotros adelante nuestro tema! Al cabo, nuestros compañeros, a pesar de lo mal que están con la lanceta, no veo que hagan más milagros que nosotros, y creo que sus drogas valen tanto como nuestros específicos».

Fuimos, pues, continuando con nuestro método favorito, y en pocas semanas dejamos más viudas y huérfanos que el famoso sitio de Troya. Parecía que había entrado la peste en Valladolid: tantos eran los entierros que se veían. Todos los días se presentaba en nuestra casa un padre que nos pedía un hijo a quien habíamos echado a la sepultura o un tío que se quejaba de que hubiésemos muerto a su sobrino; pero nunca veíamos a ningún sobrino o hijo que viniese a darnos las gracias porque con nuestros remedios habíamos dado la salud a su padre o a su tío. Por lo que toca a los maridos, también eran prudentes, pues ninguno vino a lamentarse de nosotros porque hubiese perdido a su mujer. Con todo eso, algunas personas verdaderamente afligidas venían tal vez a desahogar con nosotros su pena. Tratábannos de ignorantes, de asesinos, de verdugos, sin perdonar los términos y voces más descompuestas, más rústicas y más ignominiosas. Irritábanme sus epítetos groseros; pero mi maestro, que estaba muy acostumbrado a ellos, los oía con la mayor frescura y serenidad de ánimo. Acaso me hubiera yo también hecho con el tiempo a oírlos con igual serenidad si el Cielo, quizá por librar de este azote más a los enfermos de Valladolid, no hubiera suscitado un accidente que desterró en mí la inclinación a la Medicina, que ejercía con tan infeliz éxito, y el cual describiré fielmente, aunque el lector se ría a mi costa.

Había cerca de mi casa un juego de pelota, adonde concurría diariamente toda la gente ociosa del pueblo, entre ella uno de aquellos valentones y perdonavidas de profesión que se erigen en maestros y deciden definitivamente todas las dudas que ocurren en semejantes parajes. Era vizcaíno y hacía que le llamasen don Rodrigo de Mondragón. Parecía como de treinta años, hombre de estatura ordinaria, seco y nervudo. Sus ojos eran pequeños y centelleantes, que parecía daban vueltas en las órbitas y que amenazaban a todos los que le miraban; una nariz muy chata le caía sobre unos bigotes retorcidos, que en forma de media luna le subían hasta las sienes. Su voz era tan áspera y desabrida que bastaba oírla para cobrar terror. Este guapo se levantó con el mando del juego de pelota. Resolvía soberana y decisivamente todas las disputas que ocurrían entre los jugadores. No admitía más apelación de sus sentencias que la espada o la pistola; el que no se conformaba con ellas, tenía seguro al día siguiente un desafío. Este señor don Rodrigo, tal cual le acabo de pintar, y sin que el don que siempre iba delante de su nombre le quitase el ser plebeyo, hizo una tierna impresión en el corazón de la dueña del juego. Tenía ésta cuarenta años; era rica, bastante bien parecida, y había quince meses que estaba viuda. No sé qué diablos la pudo enamorar de aquel hombre. Seguramente que no se enamoró de él por su hermosura. Sería sin duda por aquel no sé qué de que todos hablan y ninguno sabe explicar. Como quiera que sea, el hecho es que ella se enamoró de aquella rara figura y determinó darle su mano. Cuando estaba ya para concluirse el tratado, cayó gravemente enferma y, por su desgracia, me tocó a mí el ser su médico. Aunque su enfermedad no hubiera sido de suyo tan maligna, bastarían mis remedios para hacerla peligrosa. Al cabo de cuatro días llené de luto el juego de pelota, porque envié a la dueña del juego a donde enviaba a mis enfermos, y sus parientes se apoderaron de cuanto dejó. Don Rodrigo, desesperado de haber perdido su novia, o, por mejor decir, la esperanza de un matrimonio tan ventajoso, no satisfecho con vomitar fuego y llamas contra mí, juró que me atravesaría de parte a parte con la espada la primera vez que me viese. Dióme noticia de este juramento un vecino mío caritativo y me aconsejó no saliese de casa para no encontrarme con aquel diablo de hombre. Este aviso, que me pareció no era de despreciar, me llenó de miedo y turbación. Continuamente me imaginaba que veía entrar en casa al furioso vizcaíno, y este pensamiento no me dejaba sosegar. Obligóme, en fin, a dejar la Medicina y a buscar modo de librarme de semejante sobresalto. Volví a coger mi vestido bordado, despedíme de mi amo, que por más que hizo no me pudo contener, y al amanecer del día siguiente salí de la ciudad, temiendo siempre encontrar a don Rodrigo de Mondragón en el camino.