Poco después de volver de las Islas del Canal, la sombra de la enfermedad de mi padre se dejó sentir. Se había sentido mal en el extranjero y había tenido que ir dos veces al médico. El segundo nos dijo algo alarmante: sufría del riñón. Al volver a Inglaterra consultó a nuestro médico, quien le mandó a un especialista. Luego apareció una sombra pálida, sentida sólo por los niños, como una de esas perturbaciones atmosféricas que en el mundo psíquico equivalen a una estruendosa tormenta que se avecina en el mundo físico.

De nada servía la ciencia médica. Consultó a dos o tres especialistas. El primero dijo que se trataba del corazón. No tengo presente los detalles; sólo recuerdo que mi madre y mi hermana hablaban de «una inflamación de los nervios que rodean al corazón», y me asusté. Otro doctor diagnosticó problemas gástricos.

A intervalos cada vez más frecuentes sufría ataques de dolor y dificultad de respiración por la noche; entonces mi madre se sentaba con él, cambiándole de posición y dándole las medicinas prescritas por el último médico.

Como siempre, se confiaba desesperadamente en el último médico consultado y en el último tratamiento. La fe hace mucho; la fe, la novedad, una personalidad dinámica en el doctor, etc.; pero no puede con el auténtico mal orgánico.

Mi padre conservaba casi siempre su natural alegre, pero la atmósfera de la casa cambió. Iba aún al club, pasaba los días del verano en el campo de cricket, volvía con historietas divertidas y seguía siendo amable. Nunca se mostraba contrariado o irritado, pero no le dejaba la sombra de la aprensión, sentida también, desde luego, por mi madre, que hacía lo posible para darle ánimos diciéndole que tenía mejor aspecto y que se notaba cierta mejoría.

Al mismo tiempo la preocupación económica se acentuó. El dinero heredado de mi abuelo estaba invertido en casas de renta limitada en Nueva York. En aquel entonces, se encontraban en una parte de la ciudad donde el terreno valía mucho, mientras que las construcciones no tenían ningún valor. El terreno era propiedad de una anciana de setenta años, que no cooperaba en absoluto, según tengo entendido, impidiendo cualquier mejora o desarrollo. Parece que las rentas no cubrían más que las reparaciones y los impuestos.

Recuerdo que oí unas palabras sueltas de cierta conversación, que me parecieron de una importancia dramática, y fui corriendo arriba a decide a Marie, en el mejor estilo de las historias victorianas, que estábamos arruinados. No se afligió tanto como yo esperaba, pero probablemente trató de consolar a mi madre, quien, a su vez, me llamó la atención algo molesta.

—Oye, Agatha, no debes repetir las cosas exagerándolas. No estamos arruinados. De momento sólo andamos algo mal y tendremos que economizar.

—¿No estamos arruinados? —dije, muy apesadumbrada.

Me, sentí desilusionada. Había leído en muchos libros que la ruina era algo frecuente y que había que afrontada con seriedad. Surgirían amenazas de saltarse la tapa de los sesos, una heroína que abandona la rica mansión cubierta de harapos, etc.

—Ni siquiera me di cuenta de que estabas presente —siguió—. Pero comprenderás que no debes repetir las cosas que escuchas.

Prometí no hacerlo más, pero me sentí ofendida, pues poco antes me habían llamado la atención por no haber contado algo que había oído hacía tiempo.

Tony yo estábamos metidos debajo de la mesa del comedor una noche, momentos antes de la cena. Era uno de nuestros lugares favoritos, muy apropiado para aventuras de sótanos, mazmorras y sitios parecidos.

No nos atrevíamos ni a respirar, por miedo a que nos oyeran los bandidos que nos tenían prisioneros (bueno, Tony estaba tan gordo que respiraba afanosamente) cuando Barter, la doncella que ayudaba a la camarera a servir la cena, entró con la sopera y la colocó sobre un plato caliente del aparador. Quitó la tapadera y metió dentro el cazo, Io sacó lleno y tomó varios sorbos.

Lewis, la camarera, entró y dijo:

—Voy a tocar el gong… —se cortó y exclamó—: Pero, Louie, ¿qué estás haciendo?

—Probándolo —contestó Barter con una alegre carcajada—. Mmm, no está nada mal la sopa —y tomó otro sorbo.

—Deja eso en su sitio y pon la tapadera —dijo Lewis asustada.

—¡Hay que ver!

Barter soltó de nuevo su risa bonachona, coloco el cazo en su, sitio, puso la tapadera y se disponía a ir a la cocina en busca de los platos, cuando Tony y yo aparecimos.

—¿Está buena la sopa? —pregunté con interés, mientras salía.

—¡Ay, señorita Agatha, qué susto me ha pegado!

Me quedé un poco sorprendida, pero no dije nada hasta un par de años más tarde. Hablando con Madge, mi madre mencionó a Barter, nuestra anterior doncella; interrumpí la conversación diciendo:

—Me acuerdo de Barter. Solía probar la sopa antes de que vosotras entrarais en el comedor.

Desperté el interés de las dos.

—Pero ¿por qué no lo habías dicho antes? —pregunto mi madre.

Me quedé mirándola sin comprender a donde iba a parar.

—Es que —dijo—; me parecía… —dudé un poco, reuní toda mi dignidad y exclamé—: Es que no me gusta andar con chismes.

La gracia se volvió contra mí: «A Agatha no le gusta andar con chismes». Era verdad, no me gustaba. A menos que me chocara por ser ocurrente o interesante, recogía todas las migajas de información que llegaban a mí y las encerraba en la cabeza como en un fichero. Resultaba incomprensible para el resto de la familia, ya que eran muy extrovertidos; si les pedían que guardaran secreto, nunca se acordaban de hacerlo ni por casualidad. Eso les hacía más divertidos que yo.

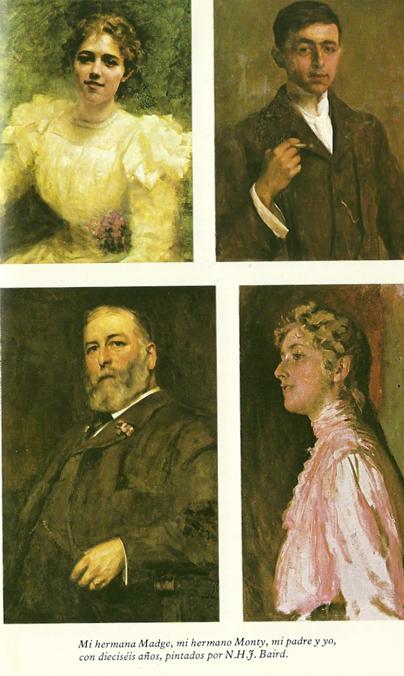

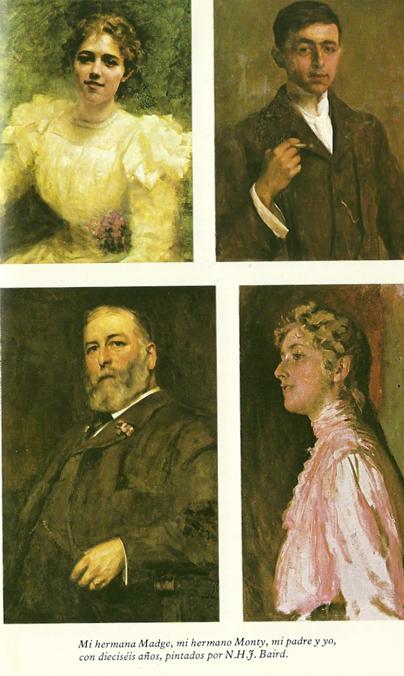

Si Madge iba al baile o a una fiesta, volvía con un montón de cosas que contar. Era una persona muy graciosa en todos los sentidos; siempre presenciaba algo interesante. Aun luego, durante el resto de su vida, cuando regresaba de hacer alguna compra en la ciudad, tenía que contar algo especial que había ocurrido o que habla dicho alguien. No eran mentiras, siempre había una buena base de verdad, pero elaborada para que resultara más interesante.

Por el contrario, yo, siguiendo probablemente a mi padre cuando me preguntaban si había ocurrido algo, respondía sin pensar:

—Nada.

—¿Cómo iba vestida fulana?

—No me acuerdo.

—He oído que la señora X ha pintado otra vez el salón. ¿De qué color es ahora? No me fijé.

—Siempre eres la misma, no te fijas en nada.

En general, seguí siempre con la misma actitud, No es que quisiera tener secretos. Es que me parecía que la mayoría de las cosas carecían de importancia y, por tanto, ¿para qué hablar de ellas? O bien estaba tan ocupada dirigiendo las conversaciones y disputas de las «chicas» e ideando nuevas aventuras para Tony y para mí, que no podía prestar atención a cosas insignificantes. Era sin duda una niña callada, con perspectivas de convertirse en esa clase de personas a las que les resulta difícil integrarse en una reunión social.

Nunca he sido una «chica de fiestas», ni me he divertido mucho en ellas. Supongo que habría fiestas infantiles, pero no tantas como ahora. Me acuerdo de haber ido a tomar el té con las amigas y de que vinieran a tomarlo conmigo. Eso sí me gustaba y me gusta todavía. En mi niñez, sólo se celebraban fiestas de sociedad en Navidad. Recuerdo una de disfraces y otra en la que había un ilusionista.

Mi madre era contraria a ellas, opinando que los niños se acaloran, se excitan y comen demasiado y, por los tres motivos, suelen volver enfermos a casa. Probablemente tenía razón. En todas las fiestas infantiles a las que he asistido, he llegado a la conclusión de que por lo menos un tercio de los niños se están aburriendo.

Una fiesta se controla bien cuando hay menos de veinte personas; de lo contrario, los servicios son los que dominan: los que quieren ir, los que no quieren decir que tienen ganas, los que aguardan hasta el último momento, etc. Si no hay suficientes para los numerosos chicos que querrán usarlos al mismo tiempo, sigue el caos y algunos incidentes lamentables. Recuerdo a una niña de dos años, a cuya madre la habían persuadido, contra el parecer de la experimentada nodriza, de que la llevara a una fiesta. «Anette es tan buena… debe venir. Estoy segura de que lo pasará muy bien. Todos cuidaremos mucho de ella». Nada más llegar, su madre para prevenir la llevó a un servicio. La niña, que se encontraba sobreexcitada, no logró hacer nada. «Bueno, quizá no tengas necesidad realmente», auguró la madre. Bajaron a la sala y, cuando un ilusionista estaba sacando cosas de todas clases de las orejas y narices haciendo reír a los niños, mientras todos gritaban a su alrededor y aplaudían, sucedió lo peor.

—Querida —decía una anciana al contárselo a mi madre—. ¡Nunca he visto una cosa igual, pobre criatura! Justo en medio de la sala. ¡Como si fuera un caballo!

Marie debió marcharse al poco tiempo de morir mi padre, quizás un año o dos después. Tenía un contrato por dos años, pero se quedó por lo menos otro más. Sentía mucha nostalgia de su familia y, como era sensata y práctica, creo que también se había dado cuenta de que ya era hora de pensar con seriedad en el matrimonio. Había ahorrado una buena dote y así, llorando, después de besar repetidas veces a su querida «señorita», se fue dejándome muy triste.

Sin embargo, antes de que se fuera, llegamos a un acuerdo sobre el asunto del futuro esposo de mi hermana. Como ya dije, ésa había sido para nosotras una fuente de continua especulación. Marie había elegido sin vacilar a «Monsieur blond».

En la época en que mi madre vivía con su tía en Cheshire, tenía una compañera de clase a la que estaba muy apegada. Cuando Anita Browne se casó con James Browne y mi madre con Frederick Miller, las dos prometieron no olvidarse y escribirse con asiduidad. Aunque mi abuela dejó Cheshire para irse a Londres, siguieron en contacto. Anita tuvo cinco hijos, cuatro niños y una niña; mamá, tres. Se intercambiaban fotos de sus hijos y se enviaban regalos en Navidad.

Así, cuando mi hermana decidió visitar Irlanda para ver si se prometía a un joven que ansiaba casarse con ella, mi madre se lo comunicó a Annie Witts, quien invitó a Madge a que se quedara en Abney Hall (Cheshire) al volver de Holyhead, pues tenía muchas ganas de conocer a uno de los hijos de Clara.

De este modo, Madge, después de divertirse mucho en Irlanda y de rechazar a Charlie P., interrumpió el viaje de regreso y se quedó con la familia Watts. El hijo mayor, James, que tenía entonces veintiún o veintidós años y estudiaba todavía en Oxford, era un chico tranquilo, rubio. Tenía la voz baja y suave y no hablaba mucho, de modo que prestó mucha más atención a mi hermana que la mayoría de los jóvenes. A ella le pareció eso tan extraordinario, que suscitó su interés. Trató de conquistarlo pero no estaba segura de la sensación que le había causado. Cuando volvió a casa, entablaron una correspondencia epistolar irregular.

De hecho, James se había sentido deslumbrado desde el primer instante, pero no era propio de su temperamento manifestar esa emoción; era tímido y reservado. Estuvo con nosotros el verano siguiente; se ganó mi simpatía en seguida; era amable conmigo, tomándome siempre en serio y le cobré mucho afecto. También a Marie le cayó bien. Así que hablábamos mucho de «Monsieur blond» entre nosotras.

—No me parece que estén realmente interesados el uno en el otro, Marie.

—Ah, mais oui. Él piensa en Madge muchísimo, y la mira cuando ella no le ve. Ah, sí, il est bien épris[25]. Va a resultar un buen matrimonio, es muy juicioso. Dicen que tiene un buen futuro y es tout a foil un garçon serieux[26]. Será un excelente marido. Y mademoiselle es alegre, viva, muy graciosa y sonriente. Le conviene un esposo tranquilo y formal y él la apreciará mucho por ser tan diferente.

Al que no le gustaba era a mi padre, pero creo que ocurre igual con todos los padres de muchachas simpáticas y alegres. Las madres sienten lo mismo respecto a las esposas de sus hijos. Como mi hermano no llegó a casarse, mi madre no lo experimentó.

Debo decir que mamá nunca consideró a los esposos de sus hijas lo suficientemente buenos para ellas, pero pensaba que era más un fallo propio que de ellos.

—Desde luego —decía, no creo que haya ningún hombre lo bastante bueno para mis hijas.

Una de las cosas que más nos alegraba era el teatro local. Todos éramos aficionados al teatro, Madge y Monty iban casi todas las semanas y con frecuencia me dejaban ir con ellos. A medida que crecía, me llevaban con más asiduidad. Nos poníamos siempre en el patio de butacas, cerca del gallinero (que se consideraba «inculto»), donde se pagaba un chelín. La familia Miller, que se sentaba, unas dos filas delante y tenía otras diez delante de sí, disfrutaba de toda clase de espectáculos teatrales.

No sé si fue la primera obra que vi, pero entre las primeras recuerdo a Hearts are Trumps, un vulgar melodrama de la peor clase. Había en él una villana, una malvada mujer llamada Lady Winifred y una bella muchacha a quien habían despojado de su fortuna. Recuerdo disparos de revólver, y la última escena en la que un joven cortó la cuerda con la que escalaba los Alpes y murió para salvar a la joven que amaba, o al hombre del que ésta estaba enamorada. Repasé el hilo narrativo: «Supongo —pensé— que los verdaderamente malos eran espadas (siendo mi padre jugador de cartas, oía hablar mucho de ellas), y los que no eran malos del todo bastos. Creo que Lady Winifred era de los bastos, pues se arrepintió como el hombre que cortó la cuerda y los otros… —me quedé pensativa— “sólo mundanos”, —dije con el tono victoriano de desaprobación».

Uno de los sucesos importantes del año eran las regatas de Torquay que se celebraban el último lunes y martes de agosto. Yo comenzaba a ahorrar en mayo. Al decir regatas, no pienso tanto en la competición en sí como en la feria. Madge iba con papá a Haldon Pier para presenciar las regatas y teníamos invitados que se quedaban para el baile de la noche. Papá, mamá y mi hermana iban por la tarde a tomar el té al club náutico y a las diversas actividades relacionadas con la vela. Madge nunca navegaba si lo podía evitar, pues se mareaba. Sin embargo, se interesaba apasionadamente en el yate de nuestros amigos. Había meriendas y fiestas, pero a mí se me excluía de este aspecto social de la fiesta.

La ilusión de mi vida era la feria: el tiovivo con caballitos de largas crines en los que se podía cabalgar sin fin, y la montaña rusa. Dos aparatos emitían música ensordecedora, que se combinaba en una horrible cacofonía. Había, además, toda clase de espectáculo: la Mujer Gorda, madame Arensky que predecía el futuro, la Araña Humana que causaba terror con sólo mirarla, el tiro al blanco en el que Monty y Madge empleaban mucho tiempo y dinero. Además, lanzamientos a los cocos; Monty conseguía muchos y me los llevaba a casa; me encantaban. Yo también tiraba algo a los cocos; el encargado me permitía acercarme tanto, que alguna vez lograba tirar uno. Entonces los lanzamientos eran auténticos; hoy también, pero los cocos están colocados en una especie de platillo de tal forma que hace falta mucha suerte y fuerza para tirarlos. En aquella época era posible demostrar la puntería; de seis tiros, se atinaba, por lo general, uno; Monty tiró cinco una vez.

Las anillas los muñecos de Kewpie, las ruletas y todas esas cosas no habían llegado todavía. Lo que más me gustaba eran los monos de penique, manitas de pelusa con un alfiler grande que se ponían en la solapa. Todos los años compraba seis u ocho, para aumentar la colección: rosa, verde, marrón, rojo, amarillo. A medida que pasaban lo años, resultaba más difícil conseguir uno de un color o modelo nuevos.

Había también un famoso turrón que no se veía más que en la feria. Detrás de una mesa, un hombre partía trozos de un enorme bloque blanco y rosa que tenía delante. Gritaba, ofreciéndolos en subasta.

—Vamos a ver, amigos, seis peniques por este magnífico pedazo.

Bueno, querida, pártelo en dos. A ver ahora, ¿quién lo quiere por cuatro peniques?

Tenía paquetes preparados de dos peniques, pero lo divertido era participar en la subasta.

—¿Cuánto para la señorita? Muy bien, aquí tiene dos peniques y medio.

Los peces dorados no llegaron hasta que yo había cumplido los doce años; causaron mucha emoción. Todo el mostrador estaba cubierto de peceras con un pez. Había que introducir en ellas una bola de ping pong y el que lo conseguía, se llevaba el pez. Como con los cocos, al principio era bastante fácil. La primera vez que aparecieron conseguimos once entre todos y los llevamos orgullosos al estanque. Pero pronto subió el precio de la bola de uno a seis peniques.

Por la noche había fuegos de artificio. Como no los podíamos ver desde casa, a excepción de las tracas que se elevaban más, pasábamos la velada con unos amigos que vivían junto a la bahía. A las nueve tomábamos algo en el jardín: limonada, helados, bizcochos. Estas tertulias son otra de las delicias de aquellos días que echo de menos. Las anteriores a 1914 eran dignas de recordarse. Las mujeres se vestían de punta en blanco, con zapatos de tacón alto, blusa de muselina con faja azul y grandes sombreros de paja adornados con rosas. Se ofrecían ricos helados de fresa, vainilla, pistacho, naranja y frambuesa con toda clase de pasteles de crema, bocadillos, petifús, melocotones, uvas de moscatel, albérchigos, etc. Deduzco que se celebraban en agosto, pues no recuerdo que hubieran fresas ni crema.

Había que tomarse alguna molestia para asistir, claro. Los que no tenían coche, alquilaban uno para las personas mayores o enfermas, pero los jóvenes hacían a pie una milla y media o dos desde donde vivían; algunos tenían la suerte de estar cerca, pero otros no lo estaban pues la ciudad se eleva sobre siete colinas. No cabe duda de que subir las cuestas con zapatos de tacón alto, recogiendo la larga falda con la mano izquierda y llevando la sombrilla en la derecha, era una verdadera prueba. Pero valía la pena.

Mi padre murió cuando yo tenía once años. Su salud se había ido deteriorando lentamente, sin que nadie diagnosticara con exactitud la enfermedad. Sin lugar a dudas, las constantes preocupaciones financieras minaron su resistencia y le acarrearon una enfermedad de no sé qué tipo.

Había estado en Ealing una semana con su madrastra, y visitado a varios amigos de Londres para ver si le buscaban un trabajo, cosa nada fácil entonces. Había que ser abogado o doctor, o administrar una hacienda, pertenecer a algún sector administrativo o ser fiscal; en cambio el gran mundo de los negocios no ofrecía lo que se espera hoy de él. Existían grandes entidades bancarias como la Pierpont Morgan y otras donde mi padre tenía amigos, pero todos eran profesionales, claro está; había que pertenecer a una de ellas y haber estado toda la vida trabajando allí, o si no, todo era inútil. Mi padre, como la mayoría de sus contemporáneos, carecía de preparación. Desempeñaba una gran labor de caridad y otras funciones que ahora le harían acreedor a un salario, pero entonces era distinto. Su situación financiera le dejaba perplejo, como les pasó a sus albaceas cuando murió. ¿A dónde había ido a parar el capital del abuelo? Mi padre había vivido bien, conforme a las rentas que creía tener, que constaban en el papel, pero que nunca fueron reales; siempre había alguna explicación para mostrar que el fallo era transitorio, que bastaban algunos arreglos ligeros.

Seguro que la hacienda fue mal administrada por los depositarios y sus sucesores, pero era demasiado tarde para remediarlo.

Estaba preocupado, hacía mucho frío, pescó un fuerte resfriado que degeneró en neumonía doble. Se requirió la presencia de mi madre en Ealing y la seguimos Madge y yo. Estaba ya muy mal. Mamá no le abandonaba ni de día ni de noche. Teníamos en casa dos enfermeras. Yo vagaba por allí, triste y asustada, rogando por su curación. Se me ha quedado grabada una escena. Era por la tarde. Me encontraba en el descansillo. De pronto se abrió la puerta del cuarto de mis padres. Salió mi madre precipitadamente, llevándose las manos a la cabeza, y corrió a la habitación contigua. Salió una enfermera y se dirigió a la abuelita, que estaba subiendo por la escalera: «Se acabó». Entonces comprendí que había muerto.

Los niños no asistían a los funerales, por supuesto. Vagué por la casa en un estado de extraña turbación. Había ocurrido algo terrible, que nunca había imaginado que sucedería. Bajaron las persianas y encendieron las lámparas. En el comedor, sentada en su gran silla, la abuela escribía cartas interminables con su estilo peculiar. De vez en cuando, meneaba la cabeza con tristeza.

Hasta que se levantó para ir al funeral, mi madre permaneció echada en su cuarto sin probar bocado durante dos días, según oí contar a Hannah, a quien recuerdo con gratitud. La buena viejecita de rostro afilado y arrugado, me invitó a ir con ella a la cocina, diciéndome que necesitaba que le echaran una mano para amasar la pasta.

—Se querían muchísimo —repetía una y otra vez—, era un buen matrimonio.

Sí, lo era. Entre algunas cosas viejas, he hallado una carta que escribió mi padre a mi madre, sólo tres o cuatro días antes de morir. Decía cuánto anhelaba volver a Torquay, que no había conseguido arreglar nada en Londres, pero que sentía que lo iba a olvidar todo cuando estuviera otra vez con su amadísima Clara. Decía además que, aunque ya se lo había repetido muchas veces, quería decirle de nuevo cuánto representaba para él: «Has transformado mi vida. Ningún hombre ha tenido una esposa como tú. Cada año que pasa, te amo más. Te agradezco tu afecto, tu amor y tu comprensión. Que Dios te bendiga, amada mía; pronto estaremos juntos de nuevo».

La encontré en un billetero recamado; el que le había bordado mi madre siendo una niña y enviado a Estados Unidos. Lo había conservado, y guardado dentro dos poesías que le dedicó ella, a las que mi madre unió la carta.

La casa de Ealing presentaba un aspecto horrible aquellos días. Estaba llena de parientes que cuchicheaban; la abuelita, los tíos y sus consortes, las tías postizas, los íntimos de la abuelita; todos susurraban suspiraban, sacudían la cabeza y vestían de luto riguroso como yo. Debo decir que mi único consuelo era el vestido negro; con él me sentía importante, indispensable, tenida muy en cuenta.

Oí susurrar:

—Realmente, Clara tiene que sobreponerse.

De vez en cuando la abuelita le decía:

—¿No quieres leer esta carta que he recibido de la señora X o de la señora Y? Es un pésame tan bonito que te conmoverá. Mi madre respondía con fiereza:

—No quiero verla.

Abría sus propias cartas, pero las dejaba de lado casi de inmediato. Sólo una le mereció otro trato.

—¿Es de Cassie? —preguntó la abuela.

—Si tía, es de Cassie —dijo doblándola y poniéndola en el bolso—. Ella me entiende —añadió y salió de la habitación.

Cassie era mi madrina norteamericana, la señora Sullivan, La había visto probablemente siendo muy pequeña, pero sólo la recuerdo de cuando vino a Londres un año y medio más tarde. Era una persona fantástica: pequeña, con el rostro más jovial y más dulce que se pueda imaginar, llena de vitalidad y de gozo aunque su vida había sido tristísima. Había tenido dos hijos encantadores que quedaron huérfanos de padre cuando éste era joven, y que murieron de parálisis.

—Alguna niñera los dejaría sentarse en la hierba mojada —decía mi abuela.

Supongo que en realidad sería poliomielitis, pues no se conocía entonces sino por el nombre de fiebre romántica, resultado de la humedad y que terminaba en parálisis. De cualquier modo, sus dos hijos habían muerto. Uno de sus sobrinos mayores que vivía con ella, también había sufrido una parálisis y quedado inútil de por vida. Sin embargo, a pesar de tan pérdida y de todo, tía Cassie era alegre, ocurrente y con más comprensión humana que nadie. Era la única persona a quien deseaba ver mi madre en aquellas circunstancias. «Ella me entiende; de nada sirven las palabras bonitas».

Recuerdo que los familiares me tomaban como emisario; alguien, la abuela o una de mis tías, me llamó aparte y me cuchicheó que debía consolar a mamá, que debía entrar a su cuarto y decirle que papá era feliz que estaba en el cielo, que había hallado la paz. Yo estaba dispuesta, era lo que creía, lo que pensaban todos seguramente. Entré algo acobardada con esa sensación vaga que experimentaban los niños cuando están haciendo lo que otros les han dicho que deben hacer y que ellos mismos creen que es justo, pero temerosos de equivocarse, por un motivo u otro desconocidos.

De pronto mi madre se alzó en el lecho con un gesto violento que me hizo saltar hacia atrás de la sorpresa.

—SÍ, lo haría; haría cualquier cosa por hacerle volver, cualquier cosa —gritó con voz grave—. Le obligaría a volver, si pudiera. Quiero que este otra vez conmigo, aquí, ahora, en este mundo.

Me mantuve apartada, algo asustada. Mi madre dijo rápidamente:

—No tengas miedo hija, es que no estoy bien… Gracias por haber venido a verme.

Me besó y marché consolada.