LA NIEBLA DE ÚLTIMA HORA DE LA TARDE ERA COMO UNA CAPA que se abría para dejar pasar a Vic McQueen y a su súperbólido y se cerraba inmediatamente después, engullendo incluso el sonido del motor.

—Venga, Hooper —dijo Wayne—. Vamos dentro.

Hooper se quedó en el borde de la carretera mirándole sin comprender.

Wayne le llamó otra vez ya dentro de la casa. Sujetó la puerta para que el perro entrara pero, en lugar de ello, Hooper giró su enorme cabeza peluda y miró carretera abajo, aunque no en la dirección en la que se había marchado la madre de Wayne.

Este no entendía lo que estaba mirando. ¿Cómo saber lo que veían los perros? ¿Qué significaban para ellos las sombras en la niebla? ¿Qué ideas extrañas y supersticiosas se harían de ellas? Wayne estaba convencido de que los animales eran igual de supersticiosos que los humanos. Más, incluso.

—Tú mismo —dijo, y cerró la puerta.

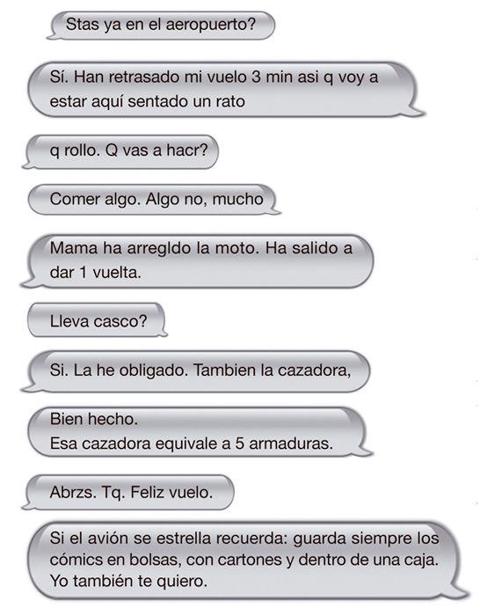

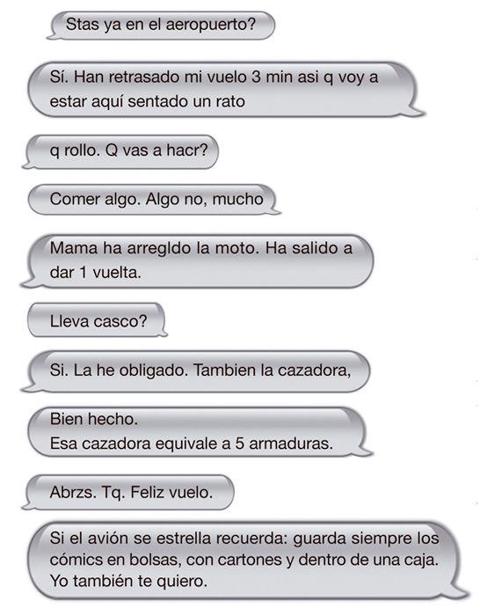

Se sentó frente al televisor con el iPhone en la mano y estuvo unos minutos intercambiando mensajes de texto con su padre:

Y no había nada que añadir. Wayne cogió el mando a distancia, encendió el televisor y encontró un canal donde ponían Bob Esponja. Aunque su postura oficial era que era demasiado mayor para que le gustara Bob Esponja, cuando su madre no estaba podía olvidarse de la postura oficial y hacer lo que le apetecía.

Hooper ladró.

Wayne se levantó y fue hasta el ventanal, pero no vio a Hooper por ninguna parte. El enorme perro había desaparecido entre los vapores blanco acuoso.

Wayne escuchó con atención preguntándose si no estaba volviendo la moto. Tenía la sensación de que su madre llevaba fuera más de cinco minutos.

Entonces se fijó en el reflejo del televisor en la ventana. Bob Esponja llevaba una bufanda de Papá Noel. Papá Noel hundía un gancho de acero en el cerebro de Bob Esponja y después lo metía en su saco de los juguetes.

Wayne giró la cabeza, pero en la pantalla Bob Esponja estaba hablando con Patricio y no había ningún Papá Noel.

Se disponía a volver al sofá cuando escuchó a Hooper en la puerta por fin, llamando con el rabo, toc, toc, toc igual que había hecho por la mañana.

—Voy —dijo—. Tranquilo.

Cuando abrió la puerta no se encontró con Hooper, sino con un hombre gordo y peludo vestido con un chándal negro de rayas doradas y arremangado hasta los codos. Tenía la cabeza llena de calvas, como si fuera sarnoso, y los ojos le sobresalían por encima de una nariz ancha y chata.

—Hola —dijo—. ¿Podría hacer una llamada? Hemos tenido un accidente horroroso. Acabamos de atropellar a un perro con nuestro coche.

Hablaba a trompicones, como un hombre leyendo algo que lleva apuntado pero al que le cuesta identificar las palabras.

—¿Qué? —preguntó Wayne—. ¿Qué ha dicho?

El hombre feo le miró preocupado y dijo:

—¿Hola?, ¿podría hacer una llamada? Hemos tenido un accidente horroroso. Acabamos de atropellar a un perro. ¡Con nuestro coche!

Eran las mismas palabras de antes, pero con los acentos puestos en distintos sitios, como si no estuviera seguro de cuál de las frases era una pregunta y cuál una afirmación.

Wayne miró más allá del feo hombrecillo. En la carretera vio lo que parecía una alfombra blanca sucia enrollada delante de un coche. Con el humo pálido y los bancos de niebla era difícil distinguir tanto el coche como el bulto blanco. Solo que el bulto no era una alfombra, claro. Wayne sabía exactamente lo que era.

—No lo vimos y estaba en medio de la carretera. Le hemos dado con el coche —dijo el hombrecillo gesticulando hacia el coche.

En la niebla había un hombre alto, cerca del neumático delantero derecho. Estaba inclinado hacia delante, con las manos apoyadas en las rodillas y examinando al perro de manera que podría llamarse especulativa, como si medio esperara que Hooper se levantase.

El hombrecillo se miró la palma de la mano un instante, luego levantó la vista y dijo:

—Ha sido un terrible accidente —sonrió esperanzado—. ¿Puedo llamar por teléfono?

—¿Qué? —dijo Wayne de nuevo, aunque había oído al hombre perfectamente a pesar de que le pitaban los oídos. Y además, había dicho la misma cosa, tres veces ya, y sin casi ninguna variación—. ¿Hooper? ¿Hooper?

Apartó al hombrecillo para que le dejara pasar. No corrió, sino que caminó despacio, con paso sobresaltado y rígido.

Era como si Hooper se hubiera tumbado de lado y quedado dormido delante del coche. Tenía las patas estiradas. El ojo izquierdo estaba abierto, mirando al cielo, velado y opaco, pero cuando Wayne se acercó se movió. Seguía vivo.

—Ay, colega —dijo Wayne. Cayó de rodillas—. Hooper.

En el resplandor de los faros la niebla parecía adoptar la forma de pequeños granos de arena temblando en el aire. Demasiado ligeros para posarse, revoloteaban como una lluvia que no termina de caer.

Hooper sacó la lengua y de la boca le salió una baba espesa. El vientre subía y bajaba con la respiración rápida y jadeante. Wayne no veía sangre por ninguna parte.

—Ay, señor —dijo el hombre que había estado observando al perro—. ¡Esto sí que es tener mala pata! Cómo lo siento, pobrecillo. Aunque puedes estar seguro de que no sabe lo que le ha pasado. Por lo menos es un consuelo.

Wayne miró al hombre que estaba delante del coche. Llevaba botas negras que le llegaban casi hasta las rodillas y un abrigo con faldones e hileras de botones dorados en ambas solapas. Al levantar la vista para mirarle Wayne se fijó también en el coche. Era una antigüedad, una vieja gloria, habría dicho su padre.

El hombre alto llevaba un martillo plateado en la mano derecha, un martillo del tamaño de un mazo de croquet. La camisa debajo de la chaqueta era de muaré blanco, tan suave y sedosa como leche recién servida.

Wayne levantó la vista del todo. Charlie Manx le miraba con ojos grandes y fascinados.

—Que Dios bendiga a los perros y a los niños —dijo—. Este mundo es un lugar demasiado cruel para ellos. El mundo es un ladrón que te roba la infancia y también los mejores perros. Pero créeme, este ya va camino del cielo.

Charlie Manx seguía pareciéndose a la fotografía de la policía, aunque era más viejo, viejo tirando a viejísimo. Unos pocos cabellos plateados le cruzaban el cráneo desnudo y lleno de manchas. Sus labios exiguos dejaban ver una lengua horriblemente pálida, tan blanca como la piel muerta. Era tan alto como Lincoln y estaba igual de muerto. Wayne notaba su olor a muerte, el hedor de la putrefacción.

—No me toque —dijo.

Se levantó con piernas temblorosas y dio un paso atrás antes de chocarse con el hombre feo y pequeño situado a su espalda. Este le sujetó por los hombros y le obligó a seguir mirando a Manx.

Wayne giró la cabeza para apartar la vista. De haber tenido aire en los pulmones habría gritado. El hombre detrás de él ahora tenía una cara distinta. Llevaba una máscara de goma con una válvula grotesca en lugar de boca y ventanas de plástico brillante a modo de ojos. Si los ojos eran una ventana al alma, entonces el Hombre Enmascarado representaba el vacío más total.

—¡Socorro! —gritó Wayne—. ¡Que alguien me ayude!

—Eso es precisamente lo que quiero hacer —dijo Charlie Manx.

—¡Socorro! —gritó de nuevo Wayne.

—Socorro, auxilio. Peporro, Emilio —dijo el Hombre Enmascarado—. Sigue gritando y vas a ver lo que te pasa, pringado. Te vas a quedar sin postre por gritón.

—¡SOCORRO! —chilló Wayne.

Charlie Manx se tapó los oídos y puso cara de dolor.

—Mira que haces ruido, niño.

—Niños gritones los hay a montones —dijo el Hombre Enmascarado—. Niños que montan follón se quedan sin diversión.

Wayne quería vomitar. Abrió la boca para chillar una vez más, pero Manx le puso un dedo en los labios. Chiss. El olor casi le dio arcadas. Era olor a formaldehído y a sangre.

—No voy a hacerte daño. Nunca le haría daño a un niño. No hace falta que grites tanto. A mí quien me interesa es tu madre. Estoy seguro de que eres un niño estupendo. Todos los niños lo son… durante un tiempo. En cambio tu madre es una traidora mentirosa que ha dado falsos testimonios en mi contra. Pero no solo eso. Yo también tengo niños y tu madre me ha mantenido alejado de ellos años y años. He pasado una década sin ver sus dulces caras sonrientes, aunque les oía llorar en sueños. Les oía llamarme y sé que han pasado hambre. No puedes imaginarte lo que es saber que tus hijos están pasando necesidades y no poder ayudarles. Bastaría para volver loco a un hombre cuerdo. ¡Claro que muchos dirán que a mí no me falta demasiado para estar loco!

Ante esto, los dos hombres rieron.

—Por favor —dijo Wayne—, déjenme.

—¿Quiere que le gasee, señor Manx? ¿No es hora de aspirar un poco de jengibre?

Manx cruzó las manos a la altura de la cintura y frunció el ceño.

—Puede que una siestecita sea buena idea. Es difícil razonar con un niño cuando está tan alterado.

El Hombre Enmascarado empezó a tirar de Wayne hacia la parte delantera del coche. Wayne vio que se trataba de un Rolls-Royce y recordó uno de los artículos de periódico de Maggie Leigh, el que hablaba de un hombre que había desaparecido en Kentucky junto con un Rolls del 1938.

—¡Hooper! —gritó.

Pasó a rastras junto al perro, que giró la cabeza como para atrapar una mosca, moviéndose con más vitalidad de la que Wayne había esperado. A continuación mordió al Hombre Enmascarado. Le clavó los colmillos en el tobillo.

El Hombre Enmascarado chilló y se tambaleó. Por un instante Wayne pensó que podría soltarse, pero el hombrecillo tenía brazos largos y poderosos, como los de un babuino y le sujetaba por la garganta.

—Au, señor Manx —dijo el Hombre Enmascarado—. Me está mordiendo. ¡El perro me está mordiendo! ¡Me ha clavado los dientes!

Manx levantó el martillo plateado y lo dejó caer sobre la cabeza de Hooper igual que un hombre midiendo sus fuerzas en una atracción de feria, intentando hacer sonar la campana. El cráneo de Hooper crujió igual que una bombilla bajo el tacón de una bota. Manx le golpeó de nuevo para asegurarse. El Hombre Enmascarado liberó la pierna, se giró y le asestó a Hooper una patada con todas sus fuerzas.

—¡Perro asqueroso! —gritó—. Espero que te haya dolido. ¡Espero que te haya dolido mucho!

Cuando Manx se enderezó había sangre fresca y brillante formando una tosca Y en su camisa. Le empapaba la seda y manaba de alguna herida que tenía en el pecho.

—Hooper —dijo Wayne. Quería haberlo gritado, pero le salió como un susurro, apenas audible incluso para él.

El pelo blanco de Hooper estaba todo teñido de rojo. Era como sangre sobre la nieve. Wayne no se sentía capaz de mirarle la cabeza.

Manx se inclinó sobre el perro, jadeando.

—Bueno… pues se terminaron las correrías para este cachorro.

—Ha matado a Hooper —dijo Wayne.

—Sí. Eso parece —admitió Charlie Manx—. Pobrecillo, qué lástima. Siempre he intentado ser amigo de los perros y de los niños. Intentaré compensarte, hombrecito. Te debo una. Métele en el coche, Bing, y dale algo para que olvide sus preocupaciones.

El Hombre Enmascarado empujó a Wayne y le siguió cojeando, intentando no poner peso en el tobillo derecho.

La puerta trasera del Rolls chasqueó y se abrió de par en par. No había nadie dentro. Nadie había tocado el picaporte. Wayne estaba desconcertado —perplejo incluso—, pero no le dio más vueltas. Los acontecimientos se precipitaban y no podía permitirse el lujo de pararse a pensar en ello.

Sabía que si se metía en aquel coche, nunca saldría de él. Sería como entrar en su propia tumba. Hooper había tratado de enseñarle que incluso cuando parecía que estabas acabado, podías enseñar los dientes.

Volvió la cabeza y le clavó los dientes al hombre gordo en el antebrazo. Cerró la mandíbula y mordió hasta que notó sabor a sangre.

El Hombre Enmascarado aulló.

—¡Me duele! ¡Me está haciendo daño!

Mientras abría y cerraba la mano. Wayne vio en primer plano las letras que el Hombre Enmascarado llevaba escritas con tinta negra en la palma de la mano.

TELÉFONO

ACCIDENTE

COCHE

—¡Bing! —siseó Manx—. Chiss. Métele en el coche y haz que se calle.

Bing —el Hombre Enmascarado— cogió un puñado de pelos de Wayne y tiró. El niño tuvo la impresión de que le estaban arrancando el cuero cabelludo como si fuera una moqueta vieja. Aun así levantó un pie e hizo fuerza con él contra el lateral del coche. El Hombre Enmascarado gimió y le asestó un puñetazo en uno de los lados de la cabeza.

Fue como si se fundiera una bombilla. Solo que en lugar de un fogonazo de luz blanca hubo uno de oscuridad detrás de los ojos. Wayne dejó caer el pie que tenía apoyado contra el coche. Mientras se le aclaraba la visión, le empujaron adentro y aterrizó a cuatro patas sobre la alfombra.

—¡Bing! —gritó Manx—. ¡Cierra la puerta! ¡Viene alguien! ¡Viene esa mujer espantosa!

—Tu culo es la hierba —le dijo a Wayne el hombre de la máscara—. Tu culo es la hierba, tu culo es la hierba y yo el segador. Tu culo voy a segar y luego voy a follar y por el culo te voy a dar.

—¡Bing, obedece!

—¡Mamá! —gritó Wayne.

—¡Voy! —gritó Vic con una voz cansada que parecía llegar de muy lejos y en la que no había asomo de urgencia.

El Hombre Enmascarado cerró la puerta del coche.

Wayne se puso de rodillas. Le dolía la oreja derecha, donde le habían pegado, le quemaba contra el lado derecho de la cara. En la boca tenía un desagradable regusto a sangre.

Miró los asientos delanteros y el parabrisas.

Una sombra oscura se acercaba por el camino. La niebla creaba traviesos efectos ópticos, distorsionando y alargando la imagen. Parecía un jorobado grotesco empujando una silla de ruedas.

—¡Mamá! —gritó otra vez.

La puerta del pasajero —que estaba a la izquierda, donde en un coche americano habría estado el volante— se abrió. El Hombre Enmascarado se sentó, cerró la puerta, se volvió y apuntó a Wayne en la cara con una pistola.

—Más te vale cerrar la boca —dijo— o te frío. Te lleno de plomo hasta las orejas. ¿Te gustaría? No mucho, ¿a que no?

El Hombre Enmascarado se examinó el brazo derecho. Tenía un cardenal amorfo que le atravesaba la piel donde Wayne le había mordido.

Manx se sentó al volante. Dejó el martillo plateado en el reposabrazos de cuero entre el Hombre Enmascarado y él. El coche estaba en marcha, el motor emitía un ronroneo penetrante y lejano que se sentía más que oírse, como una suerte de vibración lujosa.

El jorobado con la silla de ruedas atravesó la niebla y de repente cobró la forma de una mujer empujando una moto con gran esfuerzo y agarrándola por el manillar.

Wayne abrió la boca para llamar de nuevo a su madre. El Hombre Enmascarado movió la cabeza de un lado a otro. Wayne miró fijamente el círculo negro del cañón de la pistola. No daba miedo, era fascinante, como la vista de una caída en picado desde gran altura.

—Basta de risas —dijo el Hombre Enmascarado—. Se acabó la diversión. Los cuáqueros empiezan su reunión.

Charlie Manx metió la directa con un sonido metálico. Después se volvió otra vez a mirar a Wayne.

—No le hagas ni caso —le dijo—. Es un aguafiestas y me parece que nos vendrá bien divertirnos un rato. Estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Es más, yo ya me estoy divirtiendo.