Todo cuanto le dijo su cuñado, don César, es tristemente cierto —suspiró Jacob Bauer—. La Ley en este valle no existe. Y más que no existir es que ni se conoce, ni se menciona por nadie. El asesinato está a la orden del día. Hasta hace unos meses, y quizá usted me juzgue mal por lo que voy a decir, estábamos relativamente tranquilos porque las víctimas de esos misteriosos bandidos eran, sólo, mejicanos, quiero decir, californianos. Puede que en nuestro pecado al tolerar la repetición de aquellos crímenes esté nuestra penitencia y se justifique nuestro castigo, pues ahora somos víctimas también nosotros.

—¿Todos los californianos que poseían tierras han sido despojados de ellas? —preguntó César de Echagüe.

—Sí —contestó Jacob Bauer, que vestía a la moda de los hacendados del Oeste, es decir, con pantalón embutido en altas botas de montar, chaqueta corta y camisa clara. Su abundante cabellera listada ya de gris y peinada hacia atrás estaba cortada por debajo de la nuca. Una faja de lana le ceñía la cintura y de ella pendía un sencillo cinturón de cuero con una funda vacía. El arma destinada a aquella funda, uno de los primitivos revólveres Colt modelo Paterson, había sido dejada poco antes sobre la repisa de la chimenea del salón de la casa de Bauer.

Su compañero vestía a la moda mejicana, y quienes conocían a César de Echagüe como uno de los hombres más ricos de Los Ángeles y, también, como uno de los que mejor vestían, hubiéranse asombrado viéndole ataviado más como un peón que como un hacendado.

Jacob Bauer habíase asombrado bastante al ver llegar a aquel hombre, tan distinto del que esperaba. Su asombro fue tan grande que no pudo evitar revelarlo.

—El señor Greene me habló de que usted era el hombre más indicado para ayudarnos a resolver el misterio de estas tierras; pero temo que no esté muy en condiciones para lograrlo. La gente de aquí es muy dura.

—Yo también lo soy —sonrió el californiano—. Lo que ocurre es que a veces me invade cierta languidez o cansancio y entonces, durante unas semanas, no soy capaz de mover ni un pie; pero después de un buen descanso estoy en condiciones de moverme muy bien.

Bauer sonrió levemente y luego, inclinándose hacia César, dijo:

—¿Consideraría usted una indiscreción muy grande por mi parte que le preguntase qué motivos le han impulsado a venir aquí?

César de Echagüe tardó unos minutos en contestar. Durante todo este tiempo estuvo eligiendo, entre varios, un buen cigarro, examinando hasta el menor detalle de la hoja exterior, luego lo encendió como si en vez de un cigarro se tratase de una varilla de incienso destinada a un dios pagano y, por último, después de aspirar con fruición las primeras bocanadas de humo, contestó:

—En primer lugar me interesa visitar la región del lago Owen, después quisiera visitar las laderas del Whitney y los altos árboles que crecen por allí y, finalmente, y esto debe quedar entre nosotros, quisiera adquirir ciertos terrenos.

—¿Puedo preguntar cuáles?

—Desde luego; pero quizá yo no le conteste —sonrió César.

—¿Por qué? ¿Es que no tiene confianza en mí?

—Tengo confianza hasta cierto punto; más allá del cual cesa la confianza y empieza la prudencia.

—Perdone mi indiscreción —replicó, con evidente disgusto, el estanciero—. Pensé que podría ayudarle.

—No se trata de tierras próximas al lago Owen —replicó César—. No quiero hacerles una competencia demasiado grande. Lo que yo quiero está situado, según sospecho, en el Valle de la Muerte.

—¿El Valle de la Muerte? ¿El peor lugar del mundo?

—La Naturaleza tiene la desagradable costumbre de colocar sus mejores dones en los puntos peores.

—¿Cree que en el Valle de la Muerte hay oro? —preguntó, anhelante, Bauer.

—Estoy seguro de que en el Valle de la Muerte hay oro; pero no es eso lo que a mí me interesa. El oro abunda en mis tierras, y tengo a bastantes peones trabajando en su extracción. Busco otra cosa.

—¿Agua salada? —preguntó Bauer.

—Tal vez —rió el californiano—. Pero eso no tiene demasiado interés para usted. Explíqueme todo cuanto ocurre en el Valle de la Grana.

—Creo que su cuñado ya le explicó lo que sucedía. Existen fuerzas ocultas que han organizado el crimen de tal forma, que en menos de un año los californianos que poseían tierras en este valle se han visto despojados de ellas de dos maneras: En primer lugar, se les ha obligado a vender a cualquier precio. Una tercera parte de esos campesinos comprendió en seguida que en su lucha contra nosotros, y con ello me refiero a los norteamericanos, llevaban las de perder y vendieron casi antes de ser conminados a hacerlo. Así se vendieron unas setecientas propiedades, de las cuales yo compré unas trescientas, aprovechándome, lo reconozco con cierta vergüenza, de la labor de esas cuadrillas de bandidos.

—¿Y el resto hasta las setecientas? —preguntó César.

—Irah Bolders adquirió unas doscientas, y el resto fue comprado por Peter Blythe, Daniel Baker, Manoel Beach y Tobías Banning, o sea por el grupo principal de los norteamericanos que nos hemos dedicado a cultivar tierras y criar ganado. Los restantes norteamericanos han preferido dedicar sus actividades al comercio, aunque algunos tienen pequeños ranchos donde crían ganado menor. Hubo tres compatriotas nuestros, Holt, Redland y Searles que también quisieron probar fortuna con el ganado; pero comenzaron demasiado tarde y tras algunos fracasos tuvieron que vender sus tierras a Peter Blythe.

—¿Cuál fue el otro medio empleado para despojar a los antiguos propietarios?

—El asesinato. Quedaban aún en poder de los californianos, o sea el elemento indígena, unas mil propiedades repartidas entre unos seiscientos campesinos. En un año esos seiscientos hombres han muerto asesinados, después de haber desatendido las advertencias que recibieron de esos misteriosos bandidos. Sus familias, demasiado asustadas, no intentaron resistir y cedieron las tierras por el precio que se les quiso ofrecer.

—¿Y fue Bolders quien las compró?

—¿Por qué pregunta eso, don César?

—Porque me ha parecido que usted sospecha de que Bolders es el poder oculto que mueve esas manos asesinas. ¿No es cierto?

—Irah Bolders es un hombre poderoso, a quien respalda una gran fortuna —replicó Bauer, acariciándose el bigote con las yemas de los dedos—. No quiero lanzar ninguna acusación directa contra él, porque además de ser muy poderoso es listo o astuto. La realidad es que él compró una parte sustancial de dichas propiedades; pero también los demás rancheros compramos muchas de aquellas tierras. El propio Bolders nos reunió y dijo que seríamos unos tontos si no aprovechábamos la oportunidad. Él se quedó con una tercera parte y el resto lo compramos Blythe, Baker, Banning, Beach y yo.

—O sea que entre los seis acaparan ahora lo mejor del Valle de la Grana.

—Eso es.

—¿Y teme que dentro de poco ese número se vaya reduciendo? —preguntó César.

—En realidad se ha reducido ya. Peter Blythe y Manoel Beach no tenían familia conocida aparte de sus esposas, ya muertas, y un hijo cada uno. Esos hijos debían ser los herederos absolutos de sus fincas; pero un día se pelearon en una de las tabernas de Grana y de no intervenir los que se hallaban presentes se hubieran matado allí mismo. Al día siguiente el hijo de Peter Blythe fue hallado muerto de un balazo en la espalda. Su cadáver se halló en el camino que conduce al Valle de la Muerte. Unas horas antes de abandonar el rancho recibió una carta en la cual se le citaba allí para ofrecerle pruebas de la identidad del hombre que maneja a los asesinos de este valle. El muchacho fue allí y su padre, al enterarse del lugar a donde había ido, le siguió con un grupo armado. Desde un altozano vieron un cuerpo tendido en el suelo y a un hombre inclinado sobre él. Galoparon hacia allí y el otro hombre escapó a todo correr. No pudo ser alcanzado; pero Peter Blythe creyó reconocer el caballo y solicitó del sheriff que se investigara en el rancho de Manoel Beach. Se llegó allí y encontróse el caballo del hijo de Manoel con evidentes muestras de haber corrido mucho. Escondida entre la alfalfa de la cuadra halló una escopeta recién disparada. Acosado a preguntas y abrumado a pruebas, Charles Beach confesó haber estado junto al cadáver del hijo de Blythe, explicando que también a él se le había citado allí; pero que al llegar se encontró con el cadáver de Lionel Blythe. Creyendo que estaba sólo herido, trató de hacer algo por él. Al comprobar que estaba muerto y ver que un grupo de jinetes iba hacia él, temió que se tratase de los asesinos y huyó.

—Una excusa muy pobre —murmuró el californiano.

—En efecto. Había tal cúmulo de pruebas que se le reconoció culpable del asesinato y se le ahorcó tras un breve proceso. Este suceso convirtió en enemigos a los dos padres, y ambos juraron matarse. Por dos veces Peter Blythe ha sido atacado por un tirador oculto, y las dos veces se ha salvado de milagro. Manoel Beach también ha sufrido un ataque, de resultas del cual lleva casi un mes en la cama, y jura que en cuanto recobre las fuerzas que le quitó la herida irá a matar a Blythe.

—¿Qué opina usted de esas agresiones?

—Creo que todo obedece a un maquiavélico plan destinado a eliminar a ambos rancheros a fin de que sus tierras, que no pueden ser heredadas por nadie, queden libres y puedan ser adquiridas por cualquiera de nosotros.

—¿Por usted también?

—También. Quizá usted me juzgue mal por ello; pero si se trata de una lucha a muerte, la ganará el que sea más poderoso, y yo no quiero ser el menos fuerte.

—Mi cuñado me habló de que usted había hecho su fortuna en los campos auríferos de California.

—Sí. Trabajando sin descanso logré reunir bastante oro y, sobre todo, supe conservarlo; luego, en el cincuenta y uno, me instalé aquí y quise construir una hacienda que fuera más sólida que el oro. En uno de mis viajes a Washington conocí al señor Greene y le expuse la situación del Valle de la Grana, pidiéndole que enviara a alguien para investigar lo que aquí sucede. Él, después de estudiar el asunto, me dijo que enviaría a su cuñado para que le informase de lo que sucede, prometiendo que si el informe que usted le daba era claro, haría enviar fuerzas del Ejército.

—Pero al verme usted se ha sentido defraudado, pues esperaba a un hombre más fuerte, más sagaz y más activo, ¿no?

—No he dicho eso, señor Echagüe.

—No digo que lo haya dicho, sino que lo ha pensado. En realidad yo no he venido a intervenir en esa lucha. Quiero comprar algunas tierras y visitar el Valle de la Muerte. De paso veré lo que ocurre en este lugar y lo comunicaré a mi cuñado.

El veloz batir de unos cascos de caballo, interrumpió a César. Casi antes de que Bauer y él pudieran moverse vieron aparecer frente a la casa un grupo formado por unos seis jinetes, la mayoría de ellos mejicanos, a cuya cabeza iba un norteamericano.

—¿Qué le ocurre, Banning? —preguntó Bauer dirigiéndose al que parecía el jefe de los recién llegados—. ¿Va a algún sitio?

—¡Sí! —contestó, violentamente, Banning—. Voy a muchos sitios. ¡Quietos los dos si no quieren tener un disgusto!

Estas palabras las pronunció Banning empuñando su revólver y cubriendo con él a Bauer y a Echagüe.

—¿Qué significa esto? —preguntó el dueño de la casa, que parecía muy turbado.

—Significa que si no me han engañado encontraré aquí algo que es mío y que ha desaparecido de mi casa. Y si lo encuentro, señor Bauer, prepárase para danzar al extremo de una cuerda.

—Oiga Banning, está cometiendo un atropello y podría costarle muy caro pero que muy caro.

—¿De veras? —replicó, despectivo, Banning—. ¿Quién me hará pagar caro mi atrevimiento? ¿Usted? ¿O ese mejicano que le acompaña?

—Le aseguro, señor, que yo no tengo que ver con todo esto —declaró Echagüe, sonriendo humildemente—. Si estoy aquí es sólo como visita.

—Ya lo sé —replicó Banning—. Le vi llegar con su mujer, y sé que no ha ayudado a Bauer; pero no puedo dejarle marchar en tanto no haya averiguado la verdad. Usted servirá de testigo.

—¿Testigo de qué? —preguntó el californiano.

—De que hemos encontrado en este rancho ganado perteneciente al mío.

—¿Me acusas de cuatrero, Banning? —preguntó, furiosamente, Bauer.

—Creo que sí. He recibido un aviso y creo que no ha sido un aviso falso. Llevo perdido mucho ganado y alguien debe de haberlo encontrado.

—¿Y crees que he sido yo quien lo ha encontrado?

—No creo nada; pero en cambio, sé que tú has vendido mucho ganado y, a pesar de ello, te queda suficiente para ser uno de los ganaderos más importantes del Valle de la Grana.

Mientras hablaban, varios de los hombres que habían acompañado a Banning empezaron a registrar los corrales y, de pronto, uno de ellos gritó:

—¡Ya lo tenernos, patrón!

Banning vaciló un momento, luego, encargando a dos de sus hombres que vigilaran bien a Bauer, se hizo acompañar por Echagüe hasta el corral donde había tenido lugar el hallazgo.

—Vea, patrón —dijo el mejicano que había descubierto la prueba que buscaban.

Al decir esto señalaba un magnífico buey en uno de cuyos costados se veía esta marca:

—Vea, señor —señaló Banning.

—¿Qué he de ver? —preguntó Echagüe.

—Esa marca. Es la de mi ganado. La Dos Barras T.B.

—Eso no quiere decir que el señor Bauer le haya robado el animal. Quizá llegó aquí perdido.

—Hemos encontrado otro —anunció el vaquero que estaba más cerca del grupo formado por Banning, Echagüe y el peón, a la vez que señalaba otra res en la cual se veía la marca de Banning.

—¡Y las que habrán sido ya reformadas! —exclamó Banning.

—¿Qué quiere decir? —preguntó Echagüe.

—Que si hay algo fácil en el mundo es convertir la marca Dos Barras T.B. en el Cuadrado J.B. de Jacob Bauer. Fíjese.

En primer lugar Tobías Banning marcó en el polvo su propia marca y, al lado, trazó la de Jacob Bauer.

—Nada más fácil que agregar dos rayas verticales a las paralelas de mi marca y convertirlas así en un cuadrado, y, agregando un gancho al final de la T, se tiene una Jota perfecta. Vea.

Echagüe reconoció que, en efecto, la cosa parecía muy sencilla.

—Lo es —replicó Banning—. Y por serlo se me ha estado haciendo víctima de una serie de robos que me han dejado casi en la miseria. Tengo tierras, agua, pastos, corrales y huertos; pero no tengo ganado porque ese canalla de Bauer me lo roba descaradamente.

—¿Cuántos animales suyos ha encontrado aquí? —preguntó, indiferente, Echagüe.

—Por ahora, dos, pero hallaremos más. Mis hombres los están buscando.

—Bien, pues mientras ellos buscan nosotros podemos hablar. He escuchado con mucho interés sus palabras relativas a las marcas del ganado. Por lo visto los ganaderos tienen afición a marcar sus reses con las iniciales de sus nombres, ¿no?

—Suele hacerse.

—Creo que en este valle existen seis ganaderos importantes. ¿No es cierto?

—Sí. ¿Qué quiere decir con ello?

—De momento nada; pero me gustaría que usted dibujara las marcas de sus compañeros.

—¿Para qué?

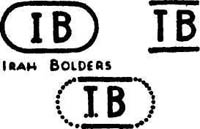

—Para ver si se aclaran ciertas sospechas mías. Empecemos por Irah Bolders. ¿Cómo es su marca?

—Es la Óvalo LB. —contestó Banning.

Dibújela.

Banning trazó en el polvo esta marca:

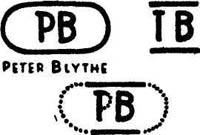

—¿Puede dibujar ahora la de Peter Blythe?

—Sí, es la Óvalo P.B. —respondió Banning, trazando la marca.

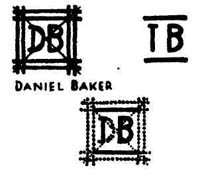

—Ahora dibuje la de Daniel Baker. —Es la D.B. Cruzada en Cuatro Paralelas. Es una marca muy difícil.

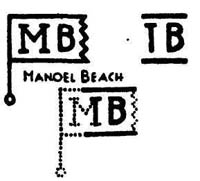

—Ahora sólo nos queda la marca de Manoel Beach. Dibújela. —Es la Bandera M.B.

Echagüe examinó las seis marcas y al cabo de un momento declaró:

—Veo que todos ellos eligieron marcas que podían alterar la de usted. Me extraña, por lo tanto, que sospeche sólo del señor Bauer. O estoy en un error muy grande o creo poder convertir su marca en cualquier de estas cuatro. Vamos a ver.

Rápidamente dibujó una debajo de otra las cuatro marcas de Bolders, Blythe, Baker y Beach, y al lado de cada una de ellas trazó la de Banning, haciendo al fin la tercera transformación:

—Veo que es usted un perito en marcas —declaró, suspicazmente, Tobías Banning.

—Nada de eso, señor —replicó Echagüe—. No sé más de lo que usted me ha enseñado al demostrarme cómo era posible transformar su marca en la de Jacob Bauer. Lo que he querido ha sido demostrarle que se precipita al sospechar del señor Bauer.

—Yo no me precipito. He encontrado aquí varias reses mías, y si bien es cierto que puedo sospechar de todos los demás, más cierto es que tengo pruebas firmísimas de que Bauer me ha robado; por lo tanto, señor…

—Echagüe —dijo César.

—Por lo tanto, señor Echagüe, usted prestará declaración, si es preciso, para demostrar ante todos que he obrado con justicia, al ahorcar a Bauer.

—¿Piensa usted hacer eso? —preguntó, horrorizado, Echagüe.

—Es la ley de la cuerda, o la ley de Lynch, si lo prefiere.

—Yo no prefiero ni una ni otra y creo…

—Me tiene sin cuidado lo que usted crea, señor Echagüe. Limítese a ver y luego a repetir lo que ha visto. Vámonos, muchachos —siguió Tobías Banning, volviéndose hacia sus hombres—. Terminemos con ese canalla.

Los compañeros de Banning dirigiéronse de nuevo hacia la casa, frente a cuya puerta estaba Bauer con las manos en alto y Banning dijo:

—Ha llegado tu momento, Jacob… Vas a danzar al extremo de una buena cuerda.

—Escucha, Banning… —empezó el estanciero.

—No quiero escuchar más que tus oraciones, y si no quieres rezarlas morirás sin ellas.

Uno de los mejicanos que acompañaban a Banning había desenrollado su lazo e hizo pasar la cuerda por una sólida rama del gran álamo que crecía en el patio del rancho. Otro de los hombres de Banning empezó a hacer el lazo que debía ahogar en la garganta de Bauer su vida, y otro, bajando violentamente las manos del hacendado, se las ató a la espalda.

César de Echagüe lamentó no haber traído ningún arma para oponerse, con algo más que la palabra, al crimen que se iba a cometer.

—Esto es una iniquidad, señor Banning —declaró—. Si ese hombre es culpable, la Ley es quien debe decidir su suerte.

—En estos momentos, señor Echagüe, yo soy la ley en este valle —repitió Banning—. He reconocido culpable a ese hombre y dicto sentencia de muerte.

—No se exponga a correr mi suerte, Echagüe —replicó Bauer, levantando orgullosamente la cabeza—. Los de mi raza también sabemos morir cuando no nos queda otro remedio. Si esos canallas, esperan verme palidecer se quedarán con las ganas. Señor Echagüe, dígale a mi hijo que he muerto como un valiente y que no trate de vengarme.

Después de decir esto, Bauer marchó hacia debajo del árbol del que pendía la cuerda destinada a ahorcarle. Uno de los mejicanos se disponía a anudarle el lazo al cuello, cuando una voz ordenó:

—¡Quietos todos! ¡El primero que se mueva recibirá un tiro en la cabeza!

Volvióse Banning con centelleante rapidez y como aún empuñaba su revólver disparó contra el que dio la orden.

Era éste un hombre de estatura mediana, recio, vestido a la moda mejicana, que se cubría la cabeza con un sombrero de picuda copa. Empuñaba un fusil de corto cañón y montaba un nervioso caballo. Sobre el pecho lucía la estrella de sheriff.

Fue sin duda el caballo el que le salvó la vida, pues como si adivinara el peligro que corría su amo, el animal saltó a un lado, desviándose de la trayectoria del proyectil.

Pero éste no se perdió, y fue a hundirse en el corazón de uno de los quince hombres que acompañaban al sheriff y que, lanzando un grito de agonía desplomóse de su caballo.

En el mismo instante, y con asombrosa velocidad, el sheriff levantó el fusil e hizo un disparo cuya bala fue a hundirse en el brazo derecho de Banning, que, soltando el revólver, se llevó la mano izquierda a la herida.

—Veo que tienes muy malas intenciones, Banning —rió cruelmente el sheriff, mientras sus hombres encañonaban a los peones de Banning, todos los cuales levantaron sus brazos al cielo y quedaron temblando como esperando ser inmolados allí mismo.

El sheriff no dio orden alguna de disparar, limitándose a preguntar:

—¿Ha muerto?

Se refería a aquel de sus hombres que recibió la bala destinada a su jefe. Uno de los jinetes desmontó y, arrodillándose junto al caído, anunció, un momento después:

—Sí, jefe. Lo atravesó limpiamente.

—Bien, bien, señor Banning. Supongo que ya se dará cuenta de lo que acaba de hacer. Ha matado a uno de mis comisarios, sin que haya habido provocación alguna. Y, lo que es peor, pensaba matarme a mí.

—He obrado en defensa propia —replicó, orgullosamente, Banning.

—¿En defensa propia? —preguntó el sheriff—. ¿Estamos acaso invadiendo sus tierras, señor Banning? ¿Hemos intentado robarle algo? Sin embargo, yo juraría que está usted en las tierras del señor Bauer. Y por lo que veo, pensaba usted colgar al bueno del señor Bauer de una incómoda percha.

—El señor Bauer, como usted le llama, es un miserable cuatrero —declaró Banning.

—¡Ah! ¡Caramba, caramba! —rió el sheriff—. El señor Bauer es un terrible, quiero decir, un miserable cuatrero, ¿no? A lo mejor el señor Bauer ha robado tres cabezas de ganado al honrado señor Banning, ¿no?

—He encontrado dos.

—¿Ha encontrado dos nada más?

El sheriff hablaba con estremecedora ironía. Parecía un enorme gato divirtiéndose con un apurado ratón.

—¿Y cómo no ha encontrado la tercera res? ¿Es que tenía prisa en terminar y no ha buscado bien? Sin embargo, usted debiera conocer perfectamente su ganado. ¿Cómo no si a todos los ha criado usted? Es curioso que yo, el sheriff Esley Carr, que nada sabe del ganado de don Tobías Banning y mucho menos del de don Jacob Bauer, sepa que las tres cabezas de ganado que el señor Banning ha perdido son una vaca blanca y negra, con un cuerno astillado, y dos bueyes rojos con los cuernos despuntados. ¿No era eso lo que usted buscaba, don Tobías?

—No le entiendo —gruñó Banning, haciendo una mueca de dolor a la vez que se apretaba más el brazo herido.

—¿No me entiende? Bien. Veo que le acompañan cinco de sus hombres, y entre ellos veo a Mick Strauss. Da un paso adelante, Mick, pues quiero hablarte.

El llamado Mick Strauss era un hombre corpulento, vestido como los norteamericanos y armado con dos revólveres y un largo cuchillo. En aquellos momentos procuraba alegar las manos todo lo posible de las culatas de sus revólveres.

—¿Qué quiere, Esley? —gruñó.

—¿Me conoces? —preguntó el sheriff.

—Sí, señor.

—Si me conoces debes saber que mi palabra vale tanto como la de un emperador o quizá más, ¿no es cierto?

—Eso he oído decir.

—¿Sabes si tengo buena puntería?

—Dicen que sí.

—Y lo acabo de demostrar, ¿no?

—Bueno, sheriff, desembuche de una vez y deje de darse bombos.

—Dame uno de tus revólveres.

Strauss desenfundó el revólver que pendía sobre su cadera izquierda y lo entregó al sheriff. Éste descargó tres de los compartimentos del cilindro y luego, haciendo girar el arma en torno del dedo índice, agregó:

—Estas armas suelen ser eficaces, como máximo, a cincuenta metros. Aun a esa distancia, sólo un tirador muy bueno y muy práctico en el uso del arma que se emplee, puede dar en el blanco. Más allá resultan ya inofensivas. ¿No es cierto?

—No soy perito en armas, sheriff.

—Ya lo sé. Pero quiero que te enteres bien de las posibilidades de salvación que hay para ti. Si tú echaras a correr ahora y yo disparase contra ti, la bala no saldría porque el percusor caería sobre un depósito vacío. El segundo tiro fallaría por las mismas causas. El tercero tampoco saldría, y sólo el cuarto disparo iría acompañado de una detonación, de un fogonazo y de una bala de plomo dirigida a tu espalda. Si por entonces estabas ya fuera de mi alcance, estarías vivo. Si te hubieras retrasado recogiendo alguna flor, caerías muerto o herido.

—Pero yo no pienso huir —sonrió Strauss.

—¿No? Pues entonces tendrías que comparecer ante un tribunal que te acusaría de haber robado tres cabezas de ganado a tu amo en beneficio de don Jacobo Bauer.

—¡Yo no he…! —empezó Strauss.

—Calma, calma —advirtió Esley Carr—. No te precipites demasiado. El principal testigo de cargo contra ti sería el propio sheriff, que esta mañana te vio sacar las tres reses y conducirlas, cuando aún era casi de noche, al corral del señor Bauer, donde las dejaste entre las demás, volviendo luego al rancho para informar al señor Banning de que el trabajo ya estaba hecho.

—¿Qué quiere decir con esa calumnia? —rugió Banning.

—Yo no quiero decir nada. Su hombre es quien hablará. Tú tienes la palabra, Mick. Dinos la verdad y te concederé la oportunidad de escapar con vida, a pesar de que mereces la horca.

—¿De veras es usted hombre de palabra, sheriff? —preguntó Mick Strauss.

—Te prometo que dispararé tres tiros en blanco contra ti, y otros tres legítimos. Si cuando llegue ese momento tú has podido colocarte fuera de mi alcance, podrás vivir en paz, pues la sentencia se habrá ejecutado y no será culpa tuya el que sigas en vida. Además, en este caso, tú no eres más que un asalariado y las culpas deben recaer sobre el principal culpable.

Strauss se acarició las ásperas mejillas y, por fin, declaró:

—Está bien, sheriff, diré la verdad. Todo fue planeado por el señor Banning. Quería deshacerse del señor Bauer y me ordenó que le tendiera una trampa.