HITLER Y STALIN

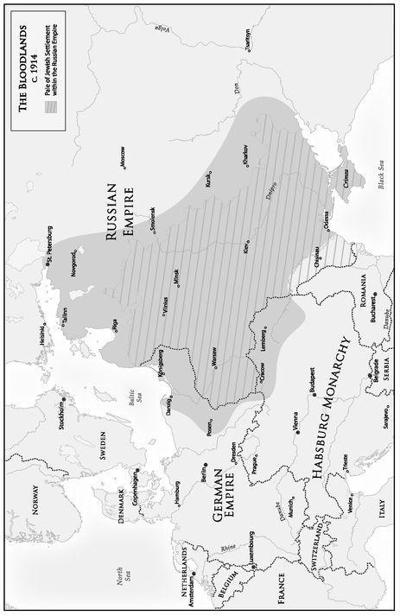

Los orígenes de los regímenes nazi y soviético y de su encuentro en las Tierras de sangre se remontan a la Primera Guerra Mundial de 1914-1918. La guerra hundió los viejos imperios del territorio europeo e inspiró sueños de otros nuevos. Reemplazó el principio dinástico del poder de los emperadores por la frágil idea de la soberanía popular. Demostró que millones de hombres podían obedecer el mandato de luchar y morir por causas abstractas y distantes, en nombre de patrias que ya estaban dejando de existir o que apenas empezaban a ser. Nuevos Estados fueron creados a partir de casi nada, y grandes grupos de civiles fueron desplazados o eliminados mediante la aplicación de técnicas sencillas. Más de un millón de armenios fueron asesinados por las autoridades otomanas. Alemanes y judíos fueron deportados por el Imperio Ruso. Búlgaros, griegos y turcos fueron intercambiados entre Estados nacionales después de la guerra. Y, lo que no es menos importante, la guerra destruyó una economía global integrada. Ningún europeo vivo en 1914 llegaría a ver la restauración de una libertad de comercio comparable; la mayoría de los europeos adultos vivos en 1914 jamás volverían a disfrutar de los mismos niveles de prosperidad durante el resto de sus vidas.

En esencia, la Primera Guerra Mundial fue el conflicto armado entre, por una parte, el Imperio Alemán, la monarquía de Habsburgo, el Imperio Otomano y Bulgaria (las «potencias Centrales») y, por otra, Francia, el Imperio Ruso, Gran Bretaña, Italia, Serbia y Estados Unidos (las «potencias de la Entente»), La victoria de las potencias de la Entente en 1918 puso fin a los tres imperios en territorio europeo: el austro-húngaro de los Habsburgo, el alemán y el otomano. Según los términos de los acuerdos de posguerra de Versalles, St. Germain, Sévres y Trianon, los dominios multinacionales fueron reemplazados por Estados nacionales, y las monarquías, por repúblicas democráticas. Las grandes potencias europeas que no fueron destruidas por la guerra, Gran Bretaña y especialmente Francia, quedaron sustancialmente debilitadas. Entre los vencedores, la ilusión era que después de 1918 la vida volvería de algún modo a su curso de antes de la guerra. Entre los revolucionarios que aspiraban a liderar a los vencidos, su sueño era que un baño de sangre legitimara posteriores transformaciones radica les que darían sentido a la guerra y repararían sus perjuicios.

La visión política más importante fue la de la utopía comunista. Al final de la guerra habían pasado setenta años desde que Karl Marx y Friedrich Engels escribieran su lema más famoso: «¡Proletarios del mundo, uníos!». El marxismo había inspirado a generaciones de revolucionarios con un llamamiento a la transformación política y moral: el fin del capitalismo y el conflicto que generaba la propiedad privada, y su sustitución por un socialismo que liberaría a las masas y devolvería a la humanidad un espíritu sin mácula. Para los marxistas, el progreso histórico era consecuencia de una lucha entre clases ascendentes y descendentes, grupos que se hacen y deshacen en virtud de los cambios en la producción económica. Cada orden político dominante era desafiado por nuevos grupos sociales nacidos de técnicas económicas nuevas. La moderna lucha de clases se daba entre los que poseían las fábricas y los que trabajaban en ellas. En consecuencia, Marx y Engels vaticinaban que las revoluciones comenzarían en los países industriales más avanzados, los que tenían amplias clases trabajadoras, como Alemania y el Reino Unido.

Al romper el ordenamiento capitalista y debilitar los grandes imperios, la Primera Guerra Mundial trajo una oportunidad evidente para los revolucionarios. No obstante, la mayoría de los marxistas se habían acostumbrado para entonces a trabajar dentro de los sistemas políticos nacionales, y eligieron apoyar a sus gobiernos en tiempos de guerra. No así Vladimir Lenin, súbdito del Imperio Ruso y líder de los bolcheviques. Su concepción voluntarista del marxismo, la creencia de que era posible conducir la historia por los cauces adecuados, le llevó a considerar la guerra como una gran oportunidad. Para un voluntarista como Lenin, la conformidad con el veredicto de la historia otorgaba a los marxistas licencia para pronunciarlo ellos mismos. Marx no veía la historia como algo predeterminado, sino como la obra de individuos conocedores de sus mecanismos. Lenin procedía de un país sobre todo campesino que carecía, desde la perspectiva marxista, de las condiciones económicas para la revolución. También aquí tenía Lenin una teoría para justificar su impulso revolucionario. Creía que los imperios coloniales habían prolongado el plazo de vida del sistema capitalista, y que una guerra entre imperios traería una revolución general. El Imperio Ruso se desmoronó primero, y Lenin hizo su jugada.

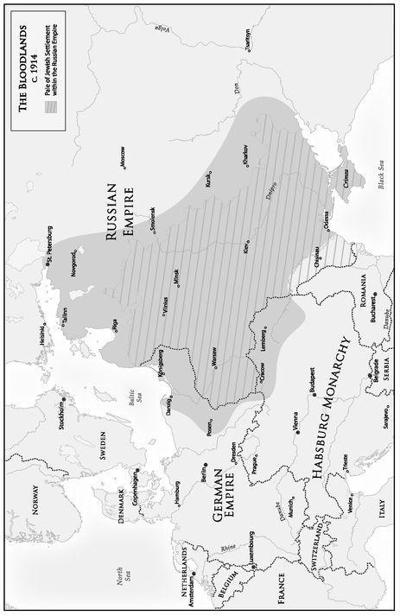

Los soldados desmoralizados y los campesinos empobrecidos del Imperio Ruso se sublevaron a principios de 1917. Después de que un alzamiento popular derribase a la monarquía rusa en febrero, el nuevo régimen liberal planeaba ganar la guerra mediante una nueva ofensiva militar contra sus enemigos, el Imperio Alemán y la monarquía de Habsburgo. En este punto, Lenin se convirtió en el arma secreta de Alemania. Los alemanes enviaron a Lenin desde su exilio suizo a la capital rusa de Petrogrado en abril para que emprendiera una revolución que sacara a Rusia de la guerra. Con la ayuda de su carismático aliado León Trotski y sus disciplinados bolcheviques, Lenin realizó en noviembre un golpe de estado con cierto respaldo popular. A principios de 1918, el nuevo gobierno de Lenin firmó un tratado de paz con Alemania que dejaba Bielorrusia, Ucrania, el Báltico y Polonia bajo control germano. Gracias en parte a Lenin, Alemania ganó la guerra en el frente oriental y obtuvo una pequeña tajada del imperio del este. El precio de la paz de Lenin fue el dominio colonial alemán de lo que había sido la parte occidental del Imperio Ruso. Pero sin duda (pensaban los bolcheviques) el Imperio Alemán caería pronto, junto con el resto del opresivo sistema capitalista, y Rusia y los revolucionarios expandirían su nuevo orden hacia el oeste, a los territorios perdidos y más allá. La guerra, sostenían Lenin y Trotski, comportaría la derrota inevitable de Alemania en el frente occidental, y después la revolución obrera en la propia Alemania. Lenin y Trotski justificaban su revolución rusa ante sí mismos y ante otros marxistas por su esperanza de una revuelta proletaria inminente en los territorios de la Europa central y occidental, más industrializados. A finales de 1918 y en 1919 parecía que Lenin tendría razón. Los alemanes fueron, en efecto, derrotados por los franceses, ingleses y americanos en el frente occidental en otoño de 1918 y tuvieron que retirarse —sin haber sido vencidos— de su reciente imperio oriental. Los revolucionarios alemanes in tentaron de forma dispersa tomar el poder. Los bolcheviques recogieron los despojos en Ucrania y Bielorrusia.

La caída del antiguo Imperio Ruso y la derrota del antiguo Imperio Alemán crearon un vacío de poder en Europa oriental que los bolcheviques, aunque lo intentaron, no pudieron llenar. Mientras que Lenin y Trotski desplegaban su nuevo Ejército Rojo en guerras civiles en Rusia y Ucrania, cinco territorios en torno al mar Báltico —Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia— se convirtieron en repúblicas independientes. Tras estas pérdidas, la Rusia bolchevique abarcaba menos territorio al oeste que la Rusia de los zares. De estos nuevos Estados independientes, el de Polonia estaba más poblado que todos los demás juntos y era, con mucho, el más importante desde el punto de vista estratégico. Más que ninguno de los otros nuevos Estados surgidos al final de la guerra, Polonia cambió el equilibrio de poderes en Europa oriental. No era lo bastante grande para ser una gran potencia, pero sí para constituir un problema para cualquier gran potencia con planes; de expansión. Separaba a Rusia de Alemania, por primera vez en más de un siglo. La mera existencia de Polonia actuaba como parachoques tanto del poder ruso como del alemán, y era igualmente detestable para Moscú y para Berlín.

La ideología de Polonia era la independencia. No había existido un Estado polaco desde finales del siglo XVIII cuando la Mancomunidad polaco-lituana fue disuelta por sus vecinos imperiales. La política polaca había continuado bajo el mando imperial a lo largo del siglo XIX, y la idea de una nación polaca se había, como mínimo, consolidado. La declaración de independencia de Polonia de noviembre de 1918 sólo fue posible porque las tres potencias que se la habían repartido —los imperios alemán, austro-húngaro y ruso— desaparecieron después de la guerra y la revolución. Esta gran coyuntura histórica fue explota da por un revolucionario polaco, Józef Pilsduski. Socialista en su juventud, Pilsduski se convirtió en un pragmático capaz de cooperar con un imperio contra los demás. Cuando todos los imperios se desmoronaron, él y sus seguidores, ya organizados en legiones militares durante la guerra, estaban en la mejor situación para declarar y defender un Estado polaco. El gran rival político de Pilsduski, el nacionalista Román Dmowski, llevó la causa polaca ante los poderes victoriosos en París. La nueva Polonia fue fundada como república democrática. Respaldada por las potencias victoriosas de la Entente, Varsovia pudo disponer de una frontera occidental con Alemania más o menos favorable. Pero la cuestión de la frontera oriental quedaba abierta. Dado que la Entente no había ganado ninguna guerra en el frente oriental, no podía imponer condiciones en el este de Europa.

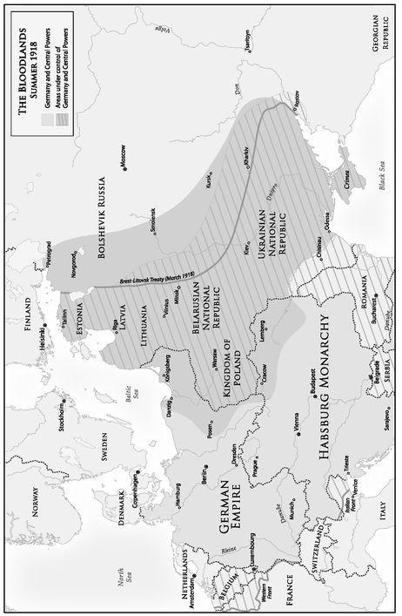

En 1919 y 1920, los polacos y los bolcheviques libraron una guerra por las fronteras entre Polonia y Rusia que fue decisiva para el orden europeo. El Ejército Rojo había entrado en Ucrania y Bielorrusia cuando los alemanes se retiraron, pero los líderes polacos no reconocieron esta situación. Pilsduski consideraba que estos territorios intermedios eran políticamente independientes y estaban históricamente ligados a Polonia, y que sus líderes desearían restaurar en Bielorrusia y Lituania alguna modalidad de la antigua Mancomunidad. Esperaba que los ejércitos polacos, apoyados por aliados ucranianos, ayudarían a crear un Estado ucraniano independiente. Después de someter a Ucrania al control bolchevique en 1919 y de detener una ofensiva polaca en la primavera de 1920, Lenin y Trotski decidieron llevar su revolución a Polonia y emplearon la bayoneta para animar a los obreros a cumplir su papel histórico. Una vez derrotada Polonia, pensaban que los cama radas alemanes, asistidos por el nuevo Ejército Rojo, aportarían los vastos recursos de Alemania para salvar la revolución rusa. Pero en agosto de 1920 las fuerzas soviéticas que iban camino de Berlín fueron detenidas en Varsovia por el ejército polaco.

Pilsduski dirigió un contraataque que hizo retroceder al Ejército Rojo a Bielorrusia y Ucrania. Stalin, funcionario político del Ejército Rojo en Ucrania, estaba entre los vencidos. Sus errores de juicio impidiéronla adecuada coordinación de las fuerzas bolcheviques y dejaron al Ejército Rojo a merced de las maniobras de Pilsduski. La victoria militar polaca no supuso la destrucción del poder bolchevique: las tropas polacas estaban demasiado exhaustas para marchar sobre Moscú, y la sociedad polaca demasiado dividida para apoyar tal aventura. Al final, los territorios habitados por bielorrusos y ucranianos fueron divididos entre la Rusia bolchevique y Polonia. Esta última quedó establecida como un Estado plurinacional, con quizás dos tercios de población polaca si la calculamos por el idioma, pero con unos cinco millones de ucranianos, tres millones de judíos, un millón de bielorrusos, y entre medio millón y un millón de alemanes. Constitucionalmente, Polonia era el Estado «de la nación polaca», pero tenía la mayor población de judíos de Europa y la segunda (después de la Rusia bolchevique) de ucranianos y bielorrusos. Así pues, compartía con su vecino del este sus tres minorías nacionales más amplias.

Mientras las fronteras orientales de Europa se decidían en los campos de batalla de Ucrania, Bielorrusia y Polonia, las victorias de la Primera Guerra Mundial dictaban las condiciones en la Europa central y occidental. Al tiempo que Polonia y los bolcheviques luchaban en lo que había sido el frente oriental en la Primera Guerra Mundial, la Alemania derrotada intentaba mostrar un rostro pacífico a los vencedores. Se declaró república, la mejor forma de negociar condiciones con los franceses, ingleses y estadounidenses. Su principal partido marxista, la socialdemocracia, rechazó el ejemplo bolchevique y no hizo la revolución en Alemania. La mayoría de los socialdemócratas alemanes habían sido leales al Imperio Alemán durante la guerra, y la declaración de una república alemana les pareció un progreso. Pero la moderación de su posicionamiento ayudó poco a Alemania. Las condiciones de posguerra fueron dictadas y no pactadas: rompiendo una larga tradición europea, se negó a los vencidos un puesto en la mesa de las conversaciones de paz de París. El gobierno alemán no tuvo otra elección que firmar el Tratado de Versalles de junio de 1919, pero pocos políticos alemanes se sintieron obligados a hacer cumplir sus términos.

El tratado, redactado por los aliados con pretensiones moralizantes, podía ser fácilmente tachado de hipócrita. Mientras hacían la guerra a los imperios continentales, las potencias de la Entente se declaraban defensoras de la liberación de las naciones de Europa central. Los estadounidenses, en particular, presentaron su participación en la guerra como una cruzada por la autodeterminación de las naciones. Pero los franceses, que habían sufrido más que ninguna otra potencia, que rían que los alemanes fueran castigados y que los aliados de Francia tuvieran su premio. El Tratado de Versalles era en todo contrario al principio por el que las potencias de la Entente afirmaban haber combatido: la autodeterminación de las naciones. En Versalles, como en Trianon (junio de 1920) y en Sévres (agosto de 1920), los pueblos considerados como aliados por la Entente (polacos, checos, rumanos) obtuvieron más territorio y, en consecuencia, albergaron más minorías étnicas dentro de sus fronteras. Las naciones consideradas enemigas (alemanes, húngaros, búlgaros) perdieron territorio y, por ello, sus propios pueblos sufrieron mayores diásporas dentro de las fronteras de otros Estados.

La guerra polaco-bolchevique se libró en el periodo entre la apertura de las conversaciones de Versalles y la firma del tratado en Sévres. Puesto que Europa aún estaba en guerra en el este mientras se negociaban y firmaban estos tratados en el oeste, el nuevo orden de posguerra resultaba un poco etéreo. Parecía vulnerable a la revolución izquierdista, como si estuviera inspirado o hasta impuesto por los bolcheviques. Mientras la guerra polaco-bolchevique seguía su curso, los revolucionarios de Alemania podían imaginar que la ayuda del Ejército Rojo estaba cerca. Además, la nueva república alemana también parecía vulnerable por la derecha. Los soldados alemanes que regresaban del frente oriental, donde habían vencido, no veían razones para aceptar lo que les parecía una humillación a su patria por parte de la nueva república y del Tratado de Versalles que ésta había firmado. Muchos veteranos se unieron a las milicias de derechas que luchaban contra los revolucionarios de izquierdas. El gobierno socialdemócrata alemán, creyendo que no tenía otra alternativa, empleó a algunas milicias de derechas para sofocar los intentos revolucionarios de los comunistas.

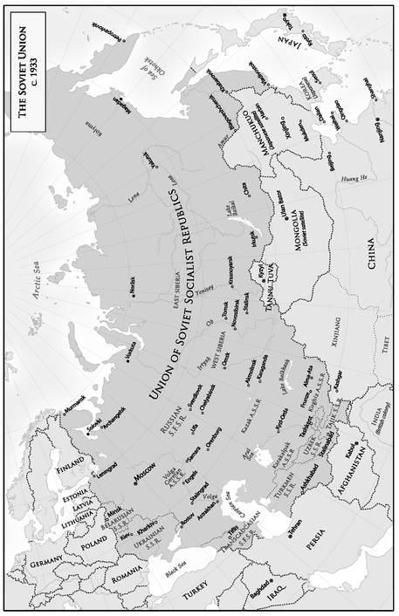

La victoria polaca sobre el Ejército Rojo en Varsovia en agosto de 1920 puso fin a las esperanzas de una revolución socialista europea. El tratado entre Polonia y la Rusia bolchevique firmado en Riga en marzo de 1921 fue el auténtico cierre del reparto de posguerra. Estableció la frontera polaca oriental, garantizó que las tierras divididas de Ucrania y Bielorrusia se transformaran en un dique de contención para los años siguientes, y convirtió el bolchevismo en una ideología de Estado en lugar de una revolución armada. La Unión Soviética, una vez establecida al año siguiente, sería un Estado con fronteras y, al menos en este aspecto, una entidad política como las demás. El fin del conflicto armado a gran escala significó también el fin de las esperanzas de la derecha de que la revolución trajera la contrarrevolución. Los que deseaban derribar la nueva república alemana, desde la extrema izquierda o desde la extrema derecha, tendrían que contar únicamente con sus propias fuerzas. Los socialdemócratas alemanes seguirían apoyando a la república, mientras que los comunistas admirarían el modelo soviético y seguirían su línea. Aceptaron las directrices de la Internacional Comunista, fundada por Lenin en 1919. En cuanto a la extrema derecha alemana, tuvo que replantearse acabar con el orden surgido de la posguerra como un objetivo exclusivamente alemán, que debía lograrse después de que la propia Alemania se reconstruyera y se reorganizara.

La reconstrucción de Alemania parecía más difícil de lo que era en realidad. Alemania, considerada culpable de la guerra, perdió no sólo territorio y población, sino también el derecho a tener fuerzas armadas regulares. A principios de la década de 1920 sufrió hiperinflación y caos político. Aún así, Alemania seguía siendo, al menos en potencia, el país más poderoso de Europa. Su población sólo era menor que la de la Unión Soviética, era la primera potencia industrial, su territorio no había sido ocupado durante la guerra, y sus posibilidades de expansión quedaron implícitamente esbozadas en la lógica de los acuerdos de paz. Una vez terminada la guerra en Europa, el gobierno alemán encontró rápidamente unas bases comunes con la Unión Soviética. Después de todo, tanto Berlín como Moscú querían cambiar el orden europeo a expensas de Polonia. Ambos deseaban estar menos aislados en política internacional. A sí fue como un gobierno democrático alemán firmó en 192.2 el Tratado de Rapallo con la Unión Soviética, por el que se restauraban las relaciones diplomáticas, se facilitaba el intercambio comercial y se inauguraba una colaboración militar secreta.

Para muchos alemanes, la autodeterminación significaba al mismo tiempo persecución y promesa. Unos diez millones de germano parlantes, antiguos súbditos de la monarquía de los Habsburgo, quedaban fuera de las fronteras de Alemania. Unos tres millones de ellos habitaban en la franja noroccidental de Checoslovaquia, en la frontera entre Checoslovaquia y Alemania. En Checoslovaquia había más alemanes que eslovacos. Casi toda la población de Austria, situada entre Checoslovaquia y Alemania, era germano parlante. Sin embargo, el Tratado de St. Germain obligó a Austria a convertirse en un Estado independiente, aunque gran parte de su población hubiera preferido pertenecer a Alemania. Adolf Hitler, el líder del Partido Nacionalsindicalista Alemán de los Trabajadores, fundado en 1920, era austríaco y defendía la Anschluss: la unificación de Austria y Alemania. Estas metas de unidad nacional, aunque drásticas, disimulaban el verdadero alcance de las ambiciones de Hitler.

Más adelante, Hitler fue el canciller alemán que firmó con la Unión Soviética el tratado que dividió Polonia. Al dar este paso, llevaba al extremo una idea que compartían muchos alemanes: que las fronteras de Polonia eran ilegítimas y que su pueblo no merecía un Estado. En lo que Hitler se apartaba de otros nacionalistas era en su visión de lo que debía ocurrir después, tras la unificación de los alemanes dentro de Alemania y el sometimiento de Polonia: la eliminación de los judíos europeos y la destrucción de la Unión Soviética. Mientras tanto, Hitler se mostraba amigo tanto de Polonia como de la Unión Soviética, y ocultó a los alemanes sus intenciones más radicales hasta que fue demasiado tarde. Pero las visiones de destrucción estuvieron presentes en el nacionalsocialismo desde el principio.

Cuando el cataclismo de la guerra terminó por fin en Europa oriental en 1921, Lenin y sus revolucionarios tuvieron que reagruparse y pensar. Privados por los polacos de su triunfo europeo, los bolcheviques no tenían otra elección que olvidar la conflagración revolucionaria y construir algún tipo de Estado socialista. Lenin y sus seguidores daban por sentado que conservarían el poder; ciertamente, el fracaso de la revolución europea les sirvió para justificar sus extraordinarias exigencias de control político: El poder debía ser centralizado para que la revolución pudiera completarse y, de este modo, fuera capaz de defenderse de sus enemigos capitalistas. Se apresuraron a prohibir los demás partidos y aterrorizaron a sus rivales políticos, a los que rechazaron como reacciónarios. Perdieron las únicas elecciones libres que organizaron y, en consecuencia, no organizaron más elecciones. El Ejército Rojo, aunque vencido en Polonia, era más que suficiente para derrotar a todos los rivales armados dentro del territorio del antiguo imperio. El servicio secreto bolchevique, conocido como la Cheka, mató a miles de personas en nombre de la consolidación del nuevo Estado Soviético.

Triunfar por la violencia había sido más fácil que crear un nuevo orden. En un país pluricultural de campesinos y nómadas, el marxismo sólo brindaba una ayuda limitada. Marx había supuesto que la revolución llegaría primero al mundo industrializado, y sólo había dedicado una atención esporádica a las cuestiones del campesinado y las nacionalidades. Ahora, los campesinos de Rusia, Ucrania y Bielorrusia y los nómadas de Asia Central tendrían que ser inducidos de algún modo a construir el socialismo para una clase trabajadora que se concentraba en ciudades de habla rusa. Los bolcheviques tenían que transformar la sociedad preindustrial que habían heredado para construir la sociedad industrial que la historia aún no había desarrollado: sólo entonces podrían alterar la sociedad industrial en favor de los trabajadores.

Los bolcheviques tenían que realizar el trabajo constructivo del capitalismo antes de poder emprender el trabajo transformador del socialismo. Decidieron que el Estado, al mismo tiempo que creaba la industria, atraería con ello a los miembros de las incontables culturas de la Unión Soviética a una lealtad política más amplia, que trascendería las diferencias nacionales. El dominio de los campesinos y de las nacionalidades era, desde luego, una gran ambición, y los bolcheviques ocultaban su implicación más importante: que los enemigos de sus propios pueblos, vistos como clases o como nacionalidades, eran ellos, los bolcheviques. Creían que la sociedad que gobernaban estaba difunta, que era un punto de lectura en el libro de la historia que había que retirar antes de pasar página.

Con el fin de consolidar su poder después de la guerra, y formar cuadros leales con vistas a la revolución económica por venir, los bolcheviques tuvieron que aceptar algunos compromisos. Las naciones bajo su control no podrían ser Estados independientes, desde luego, pero tampoco podían condenarlas al olvido. Aunque los marxistas en general creían que el atractivo del nacionalismo declinaría con la modernización, los bolcheviques decidieron ganarse a las nacionalidades, o al menos a sus élites, para su propia campaña de industrialización de la Unión Soviética. Lenin reconoció la identidad nacional de los pueblos no rusos. La Unión Soviética era, en apariencia, una federación de Rusia con sus naciones vecinas. Las políticas preferenciales de educación y empleo se ganarían la lealtad y la confianza de los no rusos. Los bolcheviques, que habían sido primero súbditos de un Estado plurinacional y después mandatarios de otro, eran capaces de emplear el tacto y los razonamientos sutiles en cuestiones de nacionalidad. Ellos mismos distaban de ser simplemente rusos. Lenin, considerado y recordado como ruso, tenía también orígenes suecos, alemanes, judíos y calmucos; Trotski era judío, y Stalin, georgiano.

Las naciones se crearían según una nueva imagen comunista. Los campesinos serían conservados hasta que quedaran obsoletos. Los bolcheviques contrajeron un compromiso con la población rural a sabiendas de que, como los campesinos temían, sólo sería temporal. El nuevo régimen soviético permitió a los campesinos conservar las tierras que les habían arrebatado a los antiguos terratenientes y los autorizó a vender sus productos en el mercado. Las calamidades de la guerra y la revolución habían provocado una espantosa escasez de alimentos; los bolcheviques habían requisado grano para su propio beneficio y el de sus fieles. Varios millones de personas murieron en 1921 y 1922 de hambre y de enfermedades derivadas de ella. Los bolcheviques aprendieron de esta experiencia que la comida era un arma. Pero, una vez terminado el conflicto con la victoria, necesitaban suministros seguros de alimentos. Le habían prometido al pueblo pan y paz, y tendrían que darle un mínimo de ambas cosas, al menos por un tiempo.

El Estado de Lenin había sido una toma del poder político con vis tas a una revolución todavía por venir. La política de sus soviets reconocía las naciones, aunque el marxismo había prometido un mundo sin ellas; su economía permitía un mercado, aunque el comunismo había prometido la propiedad colectiva. Cuando Lenin murió, en enero de 1924, ya habían empezado los debates acerca de cómo y cuándo los compromisos de transición darían paso a una segunda revolución. Y fueron precisamente las discusiones dentro del nuevo orden las que decidirían el destino de la población soviética. Los bolcheviques heredaron de Lenin el principio de «centralismo democrático», una traducción de la filosofía marxista de la historia a la realidad burocrática. Los trabajadores representaban la corriente impulsora de la historia; el disciplinado partido comunista representaba a los trabajadores; el comité central representaba al partido; el politburó, un grupo de pocos hombres, representaba al comité central. La sociedad estaba subordinada al Estado, que era controlado por el partido, el cual en la práctica era gobernado por unas cuantas personas. Las disputas dentro de este pequeño grupo se tomaban como representativas no de la política sino de la misma historia, y sus decisiones se presentaban como veredictos.

La interpretación que Stalin hiciera del legado de Lenin sería decisiva. Cuando Stalin, en 1924, habló de «socialismo en un solo país», quería decir que la Unión Soviética tendría que construir su paraíso de los trabajadores sin demasiada ayuda de los proletarios del mundo, que no estaban unidos. Aunque los comunistas no estaban de acuerdo en cuanto a las prioridades de la política agraria, todos daban por sentado que el agro soviético pronto tendría que financiar su propia destrucción. Pero ¿dónde encontrar el capital inicial para llevar a cabo la traumática transición desde una economía agraria a otra industrial? Una manera hubiera sido obtener de los campesinos un plus que podría venderse para obtener las divisas extranjeras necesarias para importar maquinaria, y emplearse para llenar los estómagos de una clase trabajadora que iba creciendo. En 1927, cuando las inversiones estatales se orientaron decisivamente a favor de la industria, esta discusión entró en su fase crítica.

El debate sobre la modernización fue, ante todo, un duelo entre Trotski y Stalin. Trotski había sido el más brillante de los camaradas de Lenin; Stalin, por su parte, estaba a cargo de la burocracia del partido como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética (bolchevique). El control de Stalin sobre el personal y su habilidad en las reuniones del comité lo llevaron a la cima. No destacaba en las discusiones teóricas, pero sabía cómo formar una coalición. Dentro del politburó, se alió primero con aquellos que favorecían un ritmo de transformación económica más lento y eliminó a los que parecían más radicales; después, radicalizó su propia posición y purgó a sus anteriores aliados. A finales de 1927, sus rivales por la izquierda —Trotski, Grigori Zinóviev y Lev Kámenev— habían sido expulsados del partido. A finales de 1929, Stalin se había apropiado de las políticas de estos rivales purgados, y entonces se libró de su principal aliado por la derecha, Nikolái Bujarin. Como Zinóviev y Kámenev, Bujarin se quedó en la Unión Soviética, despojado de su autoridad. Stalin encontró partidarios leales en el politburó, los más destacados de los cuales fueron Lázar Kaganóvich y Viacheslav Mólotov. Trotski abandonó el país.

Aunque había sido hábil al definir la política soviética, ahora Stalin tenía que garantizar que se cumplieran las promesas. En 1928, en su primer Plan Quinquenal, Stalin proponía que se requisaran las granjas y las tierras, que se obligara a los campesinos a trabajar en rotación bajo el control del Estado y que se trataran las cosechas como propiedad estatal; una política de «colectivización». La tierra, la maquinaria y las personas pertenecerían todas ellas a granjas colectivas, grandes entidades que (en teoría) producirían con más eficacia. Las granjas colectivas se organizarían en torno a las Estaciones de Máquinas y Tractores, que distribuirían equipos modernos y albergarían a los activistas políticos. La colectivización permitiría al Estado controlar la producción agrícola y, de este modo, alimentar a los trabajadores y conservar su apoyo, así como exportar a otros países para obtener di visas en moneda fuerte destinadas a ser invertidas en la industria.

Para que la colectivización pareciera inevitable Stalin tenía que debilitar el mercado libre y reemplazarlo por la planificación estatal. Su aliado Kaganóvich proclamó en julio de 1928 que los campesinos habían emprendido una «huelga de grano» y que la única solución era requisarles las cosechas. Ante la amenaza de la requisa de su producción, los campesinos preferían esconderla a venderla. De ese modo, el mercado parecía aún más inestable, aunque la culpa era del Estado. Stalin pudo aducir entonces, y así lo hizo, que la espontaneidad del mercado era el problema fundamental y que el Estado debía controlar el suministro de alimentos.

La llegada de la Gran Depresión pareció la prueba de que Stalin tenía razón en cuanto a la poca fiabilidad del mercado. El Viernes Negro (29 de octubre de 1929) se hundió el mercado de valores en Estados Unidos. El 7 de noviembre de 1929, duodécimo aniversario de la revolución bolchevique, Stalin describió la alternativa socialista al mercado que su política implantaría rápidamente en la Unión Soviética. Prometió que 1930 sería «el año de la gran transformación» en el que la colectivización traería prosperidad y seguridad. El antiguo mundo rural dejaría de existir, y la revolución podría entonces completarse en las ciudades, donde el proletariado crecería gracias a los alimentos producidos por los campesinos pacificados. Los trabajadores soviéticos crearían la primera sociedad socialista de la historia y un Estado poderoso capaz de defenderse frente a los enemigos externos. Al mismo tiempo que defendía la modernización, Stalin estaba reclamando el poder para sí.

Mientras Stalin trabajaba, Hitler ilusionaba. Mientras Stalin institucionalizaba la revolución y se aseguraba el puesto en la cima de un Estado monopartidista, Hitler hacía carrera política rechazando las instituciones de su entorno. Los bolcheviques habían heredado una tradición de debate seguido de disciplina forjada en los años de trabajo fuera de la legalidad en el Imperio Ruso. Los nacionalsocialistas no tenían una tradición significativa de disciplina ni de conspiraciones. Como los bolcheviques, los nazis rechazaban la democracia, pero lo hacían en nombre de un líder que expresaba la voluntad de la raza, no en nombre de un partido que entendía los dictados de la historia. El orden mundial no era obra de los capitalistas imperialistas, como creían los bolcheviques, sino de los judíos conspiradores. El problema de la sociedad moderna no era que la acumulación de la propiedad condujera al predominio de una clase: el problema era que los judíos controlaban tanto el capitalismo financiero como el comunismo y, por lo tanto, controlaban Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. El comunismo no era más que un cuento de hadas judío sobre una igualdad imposible, concebido para convertir a los ingenuos europeos en esclavos de los judíos. La respuesta al capitalismo y al comunismo despiadados de los judíos sólo podía ser el nacionalsocialismo, que significaba justicia para los alemanes a expensas de los demás.

Los nazis tendían a hacer hincapié, durante los años democráticos de la década de 1920, en lo que tenían en común con los demás alemanes. Los nacionalsocialistas de Hitler no diferían de la mayoría de los otros partidos alemanes de los años veinte en su rechazo de los términos del Tratado de Versalles. Los nazis tenían una clara obsesión con su destino manifiesto en el Este, donde los soldados alemanes habían salido victoriosos en los campos de la Primera Guerra Mundial, y don de Alemania había gobernado en una gran zona de ocupación en Polonia, Bielorrusia, Ucrania y la región del Báltico en 1918. A diferencia de rivales europeos como Francia y Gran Bretaña, Alemania no tenía un vasto imperio mundial; había entregado sus modestas posesiones de ultramar después de perder la guerra. Por ello, la frontera oriental de Europa le resultaba aún más atractiva. La Unión Soviética, vista como un régimen judío ilegítimo y opresivo, tendría que caer. Polonia, que se interponía entre Alemania y su destino oriental, debería ser derrotada. No podía suponer un obstáculo para el poder alemán: se convertiría o bien en un aliado débil o bien en un enemigo abatido en las futuras guerras del Este.

Hitler intentó sin éxito emprender una revolución nacional alemana en Múnich, en noviembre de 1923, lo cual le valió una breve estancia en prisión. Aunque la sustancia del nacionalsocialismo era creación de Hitler, su golpe de estado se inspiró en el éxito de sus admirados fascistas italianos. Benito Mussolini había tomado el poder en Italia el año anterior después de la «Marcha sobre Roma», que Hitler imitó sin éxito en Múnich. Los fascistas italianos, igual que Hitler y sus nazis, ofrecían la glorificación de la voluntad nacional frente al tedio del compromiso político. Mussolini —y Hitler siguiendo su ejemplo— utilizaba la existencia de la Unión Soviética en su política interna. Los dos admiraban la disciplina de Lenin y el modelo del partido único, pero ambos emplearon la amenaza de una revolución comunista para justificar su propio poder. Aunque los dos hombres diferían en muchos aspectos, ambos representaban un nuevo tipo de derecha europea, que daba por sentado que el comunismo era el gran enemigo al tiempo que imitaba aspectos de su política. Como Mussolini, Hitler era un notable orador y la personalidad dominante de su movimiento. Hitler tuvo pocas dificultades para recuperar el liderazgo del partido nazi tras salir de la cárcel en diciembre de 1924.

Stalin alcanzó el poder en la segunda mitad de la década de 1920 gracias en gran medida a los cuadros que él mismo había nombrado y en cuyo apoyo podía confiar. Hitler consiguió el respaldo gracias a su carisma personal, y esperaba que sus asociados y colaboradores elaboraran unas políticas y un lenguaje que se correspondieran con su retórica y sus visiones. Stalin interpretaba el pensamiento marxista como algo necesario para acelerar su ascenso y defender sus políticas, pero, al menos hasta 1933, nunca se supo libre de interpretar el marxismo exactamente como deseaba. Hitler, en cambio, estimulaba a otros para que pusieran en práctica su pensamiento. Había escrito en la cárcel el primer volumen de su manifiesto biográfico, Mein Kampf («Mi lucha»). Éste y otros escritos (especialmente el llamado Segundo libro) expresaban sus planes con claridad, pero no obedecían a un canon. Stalin se vio limitado, primero, por lo que pudieran hacer sus camaradas y, después, por lo que pudieran decir. Hitler nunca tuvo que mantener ni siquiera una apariencia de diálogo o de consistencia.

Hitler llegó a cierto compromiso con la república alemana al finalizar su condena. Practicó la política parlamentaria como líder de su Partido Nacionalsocialista, aunque sólo fuera como medio de difundir propaganda, identificar enemigos y acercarse a las instituciones del poder. Procuró evitar volver a la cárcel, incluso cuando los paramilitares nazis se enzarzaban en reyertas con sus enemigos izquierdistas. En 1928, después de varios años consecutivos de crecimiento de la economía alemana, los nazis sólo obtuvieron doce escaños en el Parlamento, con un 2,6 por ciento de los votos. Entonces llegó la Gran Depresión, que resultó incluso más provechosa para Hitler que para Stalin: el colapso de la economía alemana conjuró el espectro de una revolución comunista. Ambas cosas ayudaron a Hitler a llegar al poder. La crisis económica internacional parecía justificar un cambio radical, y la posibilidad de una revolución encabezada por el nutrido Partido Comunista de Alemania generó temores que Hitler supo canalizar hacia el nacionalismo. En septiembre de 1930, los nazis consiguieron el 18% de los votos y 107 escaños y, en julio de 1932, ganaron las elecciones con no menos del 37% de los votos.

Más que un camino directo al poder, las elecciones parlamentarias alemanas de 1932 fueron una demostración de apoyo popular, puesto que la democracia alemana existía sólo en la forma. En los dos años anteriores, los cancilleres habían inducido al presidente a promulgar decretos con categoría de leyes. El Parlamento (Reichstag) se reunió solamente en trece ocasiones en 1932. Hitler fue nombrado canciller en enero de 1933 con la ayuda de conservadores y nacionalistas, que creían que podrían utilizarle para mantener apartada del poder a la amplia izquierda alemana. Pero, para su sorpresa, Hitler convocó elecciones anticipadas y empleó su nueva posición para reafirmar la hegemonía de su partido en la sociedad alemana. Cuando se anunciaron los resultados, el 5 de marzo de 1933, se hizo evidente que los nazis habían derrotado de forma drástica a demócratas y comunistas, con un 43,9% de los votos y 288 escaños de los 647 del Reichstag.

En la primavera de 1933, Hitler estaba remodelando el sistema político alemán al mismo tiempo que Stalin consolidaba su autoridad personal en la Unión Soviética.

En 1933, los gobiernos soviético y nazi compartían una aparente capacidad de responder al colapso económico mundial. Ambos irradiaban dinamismo, en un tiempo en el que la democracia liberal parecía incapaz de librar a la gente de la pobreza. La mayoría de los gobiernos de Europa, incluido el de Alemania antes de 1933, creían que disponían de pocos medios para enfrentarse al colapso económico. El punto de vista predominante era que había que equilibrar los presupuestos y controlar la disponibilidad de dinero. Esto, como sabemos ahora, no hizo más que empeorar las cosas. La Gran Depresión parecía desacreditar la actitud política adoptada al final de la Primera Guerra Mundial: mercados libres, parlamentos, estados-nación. El mercado había traído el desastre, los parlamentos no tenían respuestas, y los estados-nación carecían de herramientas para proteger a sus ciudadanos del empobrecimiento.

Tanto los nazis como los soviéticos tenían buenas explicaciones sobre quién era el culpable de la Gran Depresión (los judíos capitalistas, o sólo los capitalistas) y enfocaban la política económica de forma radical. Nazis y soviéticos no sólo rechazaban las formas legales y políticas del orden de posguerra, sino que también cuestionaban sus bases económicas y sociales. Se remontaron a las raíces socioeconómicas de la Europa de posguerra y reconsideraron las vidas y el papel de los hombres y mujeres que trabajaban la tierra. En la Europa de la década de 1930, los campesinos aún eran mayoría en casi todos los países, y la tierra cultivable constituía un recurso natural precioso, que aportaba energía a economías que todavía se sustentaban en la fuerza animal y humana. También entonces se contaban las calorías, pero por razones bien diferentes a las de nuestros días: los planificadores de la economía tenían que garantizar que las poblaciones se mantuvieran alimentadas, vivas y productivas.

La mayoría de los Estados de Europa no tenían proyectos de transformación social y, por lo tanto, su capacidad de oponerse a los nazis y los soviéticos era escasa o nula. Polonia y otros nuevos Estados del este de Europa habían intentado reformas agrarias en los años veinte, pero sus esfuerzos resultaron insuficientes. Los terratenientes se unían para conservar sus propiedades, y los bancos eran mezquinos con los créditos a los campesinos. El fin de la democracia en la región (excepto en Checoslovaquia) supuso, al principio, pocos cambios en las ideas económicas. Los regímenes autoritarios de Polonia, Hungría y Rumanía no vacilaron en encarcelar a sus oponentes y recurrir a las bonitas palabras sobre la nación, pero nadie parecía tener mucho que ofrecer en cuanto a nuevas políticas económicas durante la Gran Depresión.

En 1933, las alternativas nazi y soviética a la democracia se apoyaban en su rechazo a una reforma agraria simple, fórmula ya desacreditada en las democracias fallidas. Hitler y Stalin, con todas sus diferencias, creían que una de las raíces del problema era el sector agrícola y que la solución pasaba por una drástica intervención del Estado. Si el Estado pudiera abordar una transformación económica radical, ésta sustentaría un nuevo sistema político. El enfoque estalinista, conocido desde el inicio del Plan Quinquenal de Stalin de 1928, era la colectivización. Los líderes soviéticos permitieron prosperar a los campesinos durante los años veinte, pero les arrebataron sus tierras a principios de los treinta con el fin de crear granjas colectivas en las que debían trabajar para el Estado.

La respuesta de Hitler a la cuestión del campo fue igual de imaginativa e igual de solapada. Antes e incluso unos años después de llegar al poder en 1933, parecía que la preocupación suprema de Hitler era la clase trabajadora, y afrontó la falta de autoabastecimiento alimentario de Alemania mediante importaciones. Su política de rearme rápido (e ilegal) sacó a los alemanes de las listas del paro y los colocó en cuarteles y en fábricas de armamento. Los programas de obras públicas empezaron pocos meses después de que Hitler llegara al poder. Parecía que los nazis iban a hacer por los campesinos alemanes aún menos de lo que habían anunciado. Aunque el programa del partido nazi prometía la distribución de las tierras de los campesinos ricos entre los más pobres, esta versión tradicional de una reforma agraria fue silenciosamente postergada una vez que Hitler se convirtió en canciller. Hitler buscaba acuerdos internacionales y no una política agraria redistributiva. Concertó tratados comerciales preferentes con sus vecinos del Este por los cuales los productos industriales alemanes fueron intercambiados por productos alimentarios. La política agrícola de Hitler en los años treinta fue un poco como la de Lenin en los años veinte: una preparación política para un cambio económico casi inconcebible mente radical. Tanto el nacionalsocialismo como el socialismo soviético cebaron a los campesinos con la ilusión de la reforma agraria, pero tenían planes más radicales para su futuro.

La verdadera política agrícola nazi era la creación de un imperio oriental. La cuestión agraria alemana se resolvería no dentro sino fuera de Alemania: arrebatando las tierras fértiles a los campesinos polacos y soviéticos, que morirían de hambre o serían asimilados, deportados o esclavizados. En lugar de importar grano del Este, Alemania exportaría a sus campesinos hacia allí. Colonizarían las tierras de Polonia y la parte occidental de la Unión Soviética. Aunque Hitler hablaba en general de la necesidad de un mayor «espacio vital», nunca les aclaró del todo a los campesinos alemanes que esperaba que emigraran al Este en grandes contingentes, así como los bolcheviques tampoco les dijeron a los campesinos soviéticos que esperaban que entregaran sus propiedades al Estado. Durante la colectivización de principios de los años treinta, Stalin abordó la campaña contra sus propios campesinos como si se tratara de una guerra por el grano; Hitler, por su parte, contaba con la victoria en una guerra futura para alimentar a Alemania. El programa soviético se hizo en nombre de principios universales; el plan nazi contemplaba una amplia conquista del este de Europa en beneficio de una raza superior.

Hitler y Stalin alcanzaron el poder en Berlín y en Moscú, pero sus visiones de transformación afectaban ante todo a los territorios que se extendían entre ambas ciudades. Sus utopías de control se solapaban en Ucrania. Hitler recordaba la efímera colonia oriental de 1918 como un acceso de Alemania al cesto del pan ucraniano. Stalin, que había servido a la revolución en Ucrania poco después, tenía una visión muy parecida de esas tierras. Su campo y sus campesinos serían explotados para construir un Estado industrial moderno. Hitler consideraba la colectivización un desastre monumental y la presentaba como prueba del fracaso del comunismo soviético en conjunto. Pero no dudaba de que los alemanes convertirían Ucrania en una tierra de gran prosperidad.

Tanto para Hitler como para Stalin, Ucrania era algo más que una fuente de alimentos. Era el lugar que les permitiría romper las reglas de la economía tradicional, rescatar a sus países de la pobreza y el aislamiento y rehacer el continente según sus visiones respectivas. Sus programas y su poder dependían de que controlaran el suelo fértil de Ucrania y a sus millones de trabajadores agrícolas. En 1933, los ucranianos murieron a millones en la mayor hambruna provocada de la historia del mundo. Ése fue el principio de la particular historia de Ucrania, pero no sería el final. En 1941, Hitler le arrebató Ucrania a Stalin e intentó realizar su propia visión colonial, empezando por matar a tiros a los judíos y de hambre a los prisioneros de guerra soviéticos. Los estalinistas colonizaron su propio país, y los nazis colonizaron la Ucrania soviética ocupada: y los habitantes de Ucrania sufrieron y sufrieron. Durante los años en que Stalin y Hitler coincidieron en el poder, en Ucrania fue asesinada más gente que en ninguna otra parte de las Tierras de sangre, o de Europa, o del mundo.