HUMANIDAD

Todos tenían un nombre. El muchacho que imaginaba que veía trigo en los campos era Józef Sobolewski. Murió de hambre, lo mismo que su madre y cinco de sus hermanos y hermanas, en la Ucrania famélica de 1933. El hermano que sobrevivió fue ejecutado en 1937, durante el Gran Terror de Stalin. Sólo quedó su hermana, Hanna, para recordarles a él y a sus esperanzas. Stanislaw Wyganowski era el joven que cuando arrestaron a su esposa, Maria, adivinó que se reuniría con ella bajo tierra. Los dos fueron ejecutados por el NKVD en Leningrado en 1937. El oficial polaco que escribió sobre su anillo de bodas era Adam Solski. El diario fue encontrado en su cadáver cuando desenterraron sus restos en Katyn, donde fue ejecutado en 1940. Probablemente escondiera el anillo; probablemente lo encontraran sus ejecutores. La niña rusa de once años que llevaba un diario en el Leningrado sitiado y hambriento de 1941 era Tania Savicheva. Una de sus hermanas escapó por la superficie helada del lago Ladoga; Tania y el resto de la familia murieron. La niña judía de once años que le escribió a su padre sobre las zanjas de la muerte en Bielorrusia en 1942 era Junita Vishniatskaia. Su madre, qué escribió con ella, se llamaba Zlata. Ambas fueron asesinadas. La última línea de la carta de Junita decía: «Adiós para siempre. Besos, besos».

Cada uno de los muertos se convirtió en un número. Entre ambos, los regímenes nazi y estalinista asesinaron a más de catorce millones de personas en las Tierras de sangre. La matanza empezó con una hambruna que Stalin impuso a la Ucrania soviética por motivos políticos y que se llevó más de tres millones de vidas. Continuó con el Gran Terror de Stalin de 1937 y 1938, durante el cual fueron ejecutadas unas setecientas mil personas, la mayoría campesinos o miembros de minorías nacionales. Los soviéticos y los alemanes cooperaron seguidamente en la destrucción de Polonia y de sus ciases instruidas, y mataron a doscientas mil personas entre 1939 y 1941. Después, cuando Hitler traicionó a Stalin y ordenó la invasión de la Unión Soviética, los alemanes mataron de hambre a los prisioneros de guerra soviéticos y a los habitantes de Leningrado durante el sitio de la ciudad, y se llevaron las vidas de más de cuatro millones de personas. En la Unión Soviética ocupada, en Polonia y en los estados bálticos, los alemanes pasaron por las armas o gasearon a unos cinco millones cuatrocientos mil judíos. Los alemanes y los soviéticos se incitaban mutuamente a cometer crímenes cada vez mayores, como ocurrió en las guerras de resistencia en Bielorrusa y Varsovia, en las que los alemanes asesinaron a medio millón de civiles.

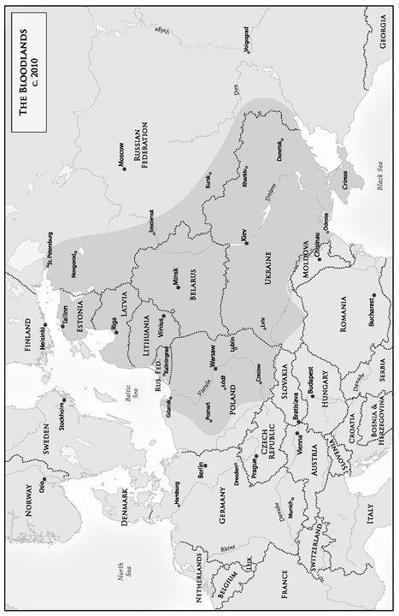

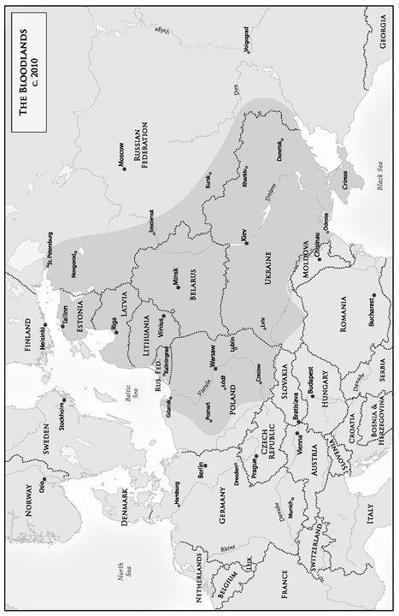

Estas atrocidades tienen un lugar y un tiempo comunes: las Tierras de sangre entre 1933 y 1945. Al describir sus circunstancias hemos presentado el acontecimiento central de la historia europea. Sin un relato de todas las políticas de exterminio en su escenario histórico común no es posible establecer comparaciones entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Ahora que esta historia de las Tierras de sangre está completa, la comparación es pertinente.

Los sistemas nazi y estalinista deben ser comparados, no tanto para conocer al uno o al otro como para entender nuestra época y a nosotros mismos. Hannah Arendt lo puso de manifiesto en 1951 al unir los dos regímenes bajo la rúbrica de «totalitarismo». La literatura rusa del siglo XIX le brindó la idea del «hombre superfluo». El historiador pionero del Holocausto Raúl Hilberg le mostró después cómo el estado burocrático podía erradicar a esas personas en el siglo veinte. Arendt nos proporcionó el retrato del hombre superfluo moderno, movido a sentirse como tal por la presión de la sociedad de masas y, después, por los regímenes totalitarios capaces de integrar la muerte en una historia de progreso y felicidad. El retrato que hizo Arendt de la época de las matanzas es el que ha pervivido, un retrato de personas (tanto víctimas como verdugos) que pierden lentamente su humanidad, primero en el anonimato de la sociedad de masas, después en un campo de concentración. Es una imagen poderosa, y hay que rectificarla antes de emprender la comparación histórica entre las matanzas soviéticas y nazis.[1]

Los centros de exterminio que mejor encajan en ese marco son los campos alemanes de prisioneros de guerra. Estos fueron la única clase de instalaciones —alemanas o soviéticas— en las que se concentró a seres humanos con el propósito definido de matarlos. Los prisioneros de guerra soviéticos, apiñados por decenas de miles y privados de alimentos y atención médica, morían deprisa y en gran número: perecieron unos tres millones, la mayoría en un plazo de pocos meses. Pero este importante ejemplo de asesinato mediante concentración tiene poco que ver con el concepto de Arendt de la sociedad moderna. Su análisis dirige nuestra atención hacia Berlín y Moscú, las capitales de dos Estados distintos que ejemplifican el sistema totalitario, cada uno de ellos actuando sobre sus ciudadanos. Pero los prisioneros de guerra soviéticos murieron como resultado de la interacción de los dos sistemas. La versión de Arendt del totalitarismo se centra en la deshumanización dentro de la moderna sociedad de masas industrial, no en el solapamiento histórico de las aspiraciones al poder soviéticas y germanas. El momento crucial para aquellos soldados fue su captura, cuando pasaron del control de sus oficiales superiores soviéticos y del NKVD al de la Wehrmacht y las SS. Su destino no puede explicarse como una alienación progresiva dentro de una sociedad moderna, sino que fue una consecuencia del encuentro bélico de dos de ellas, de las políticas criminales de Alemania en el territorio de la Unión Soviética.

En cualquier otro lugar, el campo de concentración no solía ser un paso dentro de un proceso de exterminio, sino un método de corrección de las mentes y de extracción de trabajo de los cuerpos. Con la importante excepción de los campos de prisioneros de guerra de los alemanes, ni estos ni los soviéticos usaban el campo de concentración para matar. Lo habitual era que los campos fueran la alternativa —y no el preludio— de la ejecución. Durante el Gran Terror en la Unión Soviética eran posibles dos veredictos: muerte o Gulag. El primero significaba un tiro en la nuca; el segundo, trabajo agotador en un lugar lejano, en la oscuridad de una mina, en el frío de un bosque congelado o en la estepa abierta, pero también, a menudo, significaba vida. Bajo el dominio alemán, los campos de concentración y las factorías de la muerte operaban bajo principios diferentes. Una cosa era una sentencia al campo de concentración de Belsen, y otra distinta un transporte al centro de exterminio de Bełżec. La primera significaba hambre y trabajos forzados, pero también una posibilidad de sobrevivir; la segunda significaba la muerte cierta e inmediata por asfixia. Por eso, irónicamente, se recuerda Belsen y se ha olvidado Bełżec.

Las políticas de exterminio no surgieron de las políticas de concentración. El sistema soviético de campos de concentración formaba par te de una economía política que aspiraba a perdurar. El Gulag existía antes y existió después de las hambrunas de principios de los años treinta, y antes, durante y después de las ejecuciones masivas de finales de esa década. Alcanzó sus mayores dimensiones a principios de los años cincuenta, cuando ya los soviéticos habían dejado de exterminar a sus conciudadanos en grandes cantidades, en parte gracias a la propia existencia del Gulag. Los alemanes empezaron el asesinato en masa de judíos en el verano de 1941 en la Unión Soviética ocupada, pasándolos por las armas al lado de zanjas, lo cual no tenía nada que ver con un sistema de campos de concentración que ya llevaba ocho años en funcionamiento. En unos pocos días de la segunda mitad de 1941, los alemanes mataron a más judíos en el Este de los que tenían recluidos en todos sus campos de concentración. Las cámaras de gas no se crearon para los campos de concentración, sino como instalaciones médicas de exterminio dentro del programa de «eutanasia». Después llegaron las camionetas ambulantes de gas empleadas para matar a los judíos en el este de la URSS, la camioneta de gas estacionada en Chelmno para matar judíos polacos en las tierras anexionadas por Alemania, y por último las instalaciones de gas permanentes de Bełżec, Sobibor y Treblinka, en el Gobierno General. Las cámaras de gas permitieron que la política seguida en la Unión Soviética, el asesinato masivo de judíos, continuara al oeste de la línea Mólotov-Ribbentrop. La inmensa mayoría de los judíos asesinados en el Holocausto jamás vio un campo de concentración.[2]

La imagen de los campos de concentración alemanes como el peor aspecto del nacionalsocialismo es una ilusión, un espejismo oscuro en un desierto ignoto. En los primeros meses de 1945, mientras el Estado alemán se desmoronaba, los prisioneros mayoritariamente no judíos del sistema de campos de las SS morían en gran número. Su destino era semejante al de los prisioneros del Gulag de la URSS entre 1941 y 1943, cuando el sistema soviético se encontraba bajo la presión de la invasión y ocupación alemanas. Algunas de las víctimas de los campos nazis, casi muertas de hambre, fueron captadas por las cámaras de cine de los ingleses y los estadounidenses. Estas imágenes condujeron a los europeos occidentales y a los norteamericanos a conclusiones erróneas en cuanto al sistema alemán. Los campos de concentración mataron a cientos de miles de personas al final de la guerra, pero no estaban concebidos (a diferencia de las instalaciones de exterminio) para el asesinato en masa. Aunque algunos judíos fueron sentenciados a los campos de concentración como presos políticos y otros como trabajadores forzados, los campos no estaban destinados principalmente a los judíos. Entre los supervivientes judíos se encontraban algunos que fueron enviados a campos de concentración, y ésta es otra razón por la que los campos nos son familiares: fueron descritos por los supervivientes, por personas que al final hubieran muerto de extenuación, pero que quedaron libres porque la guerra terminó. La política alemana de matar a todos los judíos de Europa no se llevó a cabo en los campos de concentración, sino junto a zanjas, en camionetas de gas y en las instalaciones de exterminio de Chelmno, Bełżec, Sobibor, Treblinka, Majdanek y Auschwitz.[3]

Como reconoce Hannah Arendt, Auschwitz fue una combinación inusual de complejo industrial y centro de exterminio. Permanece como símbolo tanto de la concentración como del exterminio, lo cual crea una cierta confusión. Al principio el campo albergaba a polacos, después, a prisioneros de guerra, después, a judíos y a gitanos. Una vez que fueron añadidas la instalaciones letales, algunos de los judíos que llegaban eran seleccionados para el trabajo, obligados a trabajar hasta la extenuación y finalmente gaseados. Por ello, es en Auschwitz donde encontramos el principal ejemplo de la imagen de Arendt de alienación progresiva que desemboca en la muerte. Es una pintura que armoniza con la literatura escrita por los supervivientes de Auschwitz: Tadeus Borowski, Primo Levi, Elie Wiesel. Pero esta secuencia fue excepcional y no refleja el desarrollo habitual del Holocausto, ni siquiera en Auschwitz. La mayoría de los judíos que murieron en Auschwitz fueron gaseados nada más llegar y nunca estuvieron dentro de un campo de concentración. El viaje de los judíos desde el campo a la cámara de gas fue un episodio menor de la historia del complejo de Auschwitz y resulta engañoso como guía de lo que fue el Holocausto o el asesinato de masas en general.

Auschwitz fue realmente una de las grandes sedes del Holocausto: aproximadamente uno de cada seis judíos muertos pereció allí. Pero aunque la factoría de la muerte de Auschwitz fue la última instalación de exterminio que entró en funcionamiento, no era la cumbre de la tecnología de la muerte: los escuadrones de ejecución eran más eficientes y mataban más deprisa, los centros de hambre mataban más deprisa, y Treblinka mataba más deprisa. Auschwitz tampoco fue el lugar principal en el que se sometió a exterminio a las dos comunidades judías más amplias de Europa, la polaca y la soviética. La mayoría de los judíos polacos bajo la ocupación alemana ya habían sido eliminados cuando Auschwitz se convirtió en la principal factoría de la muerte. Cuando las cámaras de gas y los complejos de crematorios de Birkenau entraron en funcionamiento en la primavera de 1943, más de tres cuartas partes de los judíos que fueron víctimas del Holocausto ya habían muerto. Por cierto, la inmensa mayoría de todas las personas asesinadas por los regímenes nazi y soviético, en tomo al noventa por ciento, ya habían muerto cuando las cámaras de gas de Birkenau empezaron su trabajo mortífero. Auschwitz fue la coda de la gran fuga de la muerte.

Quizá, como argumentaba Arendt, los asesinatos en masa nazis y soviéticos fueran el síntoma de una disfuncionalidad más profunda de la sociedad moderna. Pero antes de extraer esas conclusiones teóricas sobre la modernidad o sobre cualquier otra cosa, debemos saber lo que ocurrió en realidad, en el Holocausto y en las Tierras de sangre en general. Por el momento, la época de los asesinatos de masas continúa sobrada de teorías y falta de conocimientos.

A diferencia de Arendt, que era una conocedora extraordinaria dentro de los límites de la documentación disponible en su momento, nosotros tenemos pocas excusas para esta desproporción entre teoría y conocimientos. Ahora disponemos de las cifras de muertos, más exactas en unos casos que en otros pero suficientes para hacemos una idea precisa de la acción destructiva de cada régimen. En las políticas que implicaron la eliminación de civiles o de prisioneros de guerra, la Alemania nazi mató a unos diez millones de personas en las Tierras de sangre, quizá a once millones en total; la Unión Soviética de Stalin aniquiló a unos cuatro millones en las Tierras de sangre, y a unos seis millones en total. Si añadimos las muertes previsibles provocadas por la hambruna, la limpieza étnica y las largas estancias en los campos de concentración, la cifra estalinista total asciende a tal vez nueve millones, y la nazi quizá a doce. Estas grandes cifras nunca pueden ser exactas, entre otras cosas porque millones de civiles que murieron como resultado indirecto de la Segunda Guerra Mundial fueron víctimas, de un modo u otro, de ambos sistemas.

La región más afectada fueron las Tierras de sangre; según la geografía de nuestros días, San Petersburgo y la franja occidental de la Federación Rusa, la mayor parte de Polonia, los países bálticos, Bielorrusia y Ucrania. Fue allí donde el poder y la malignidad de los regímenes nazi y soviético se solaparon e interactuaron. Las Tierras de sangre son importantes no sólo porque en ellas habitaron la mayoría de las víctimas, sino también porque fueron el centro de las principales políticas de exterminio que afectaron a personas de fuera de esos territorios. Por ejemplo, los alemanes exterminaron a cinco millones cuatrocientos mil judíos. De estos, más de cuatro millones eran nativos de las Tierras de sangre: polacos, soviéticos, lituanos y letones. La mayor parte de los restantes eran judíos de otros países de Europa del Este. El grupo más amplio de víctimas judías de fuera de la región, los húngaros, fueron muertos en las Tierras de sangre, en Auschwitz. Si tenemos también en cuenta a Rumanía y Checoslovaquia, los judíos del este de Europa suman casi el noventa por ciento de las víctimas del Holocausto. Las poblaciones judías del oeste y el sur de Europa, más pequeñas, fueron deportadas para morir en las Tierras de sangre.

Al igual que los judíos, las víctimas no judías eran tanto nativas de las Tierras de sangre como trasladadas allí para morir. En sus campos de prisioneros de guerra, así como en Leningrado y otras ciudades, los alemanes mataron de hambre a más de cuatro millones de personas. La mayoría de las víctimas de estas políticas de hambre habían nacido en las Tierras de sangre; pero cerca de un millón eran ciudadanos soviéticos de fuera de la región. Las víctimas de las políticas de asesinato en masa de Stalin vivían a lo largo y ancho de la Unión Soviética, el Estado más vasto de la historia mundial. Aún así, Stalin golpeó más duro en las tierras fronterizas del oeste de la URSS, en las Tierras de sangre. Los soviéticos mataron de hambre a más de cinco millones de personas durante la colectivización, la mayoría en la Ucrania soviética. Los soviéticos registraron en sus archivos la muerte de 681 691 personas durante el Gran Terror de 1937-1938, de las cuales una parte desproporcionadamente grande eran campesinos polacos y ucranianos, dos grupos que habitaban en la Unión Soviética occidental y por tanto en las Tierras de sangre. Estas cifras por sí solas no constituyen una comparación de los dos sistemas, pero son un punto de partida tal vez obligado.[4]

En mayo de 1941 Arendt huyó a Estados Unidos, donde aplicó su formidable formación filosófica alemana a la cuestión de los orígenes de los regímenes nacionalsocialista y soviético. Pocos semanas después de su marcha, Alemania invadió la Unión Soviética. En la Europa de Arendt, la Alemania nazi y la URSS habían crecido por separado y después sellaron una alianza.

La Europa de Vasili Grossman, el fundador de otra tradición comparativa, era un continente en el que la Unión Soviética y la Alemania nazi estaban en guerra. Grossman, escritor de ficción convertido en corresponsal de guerra soviético, presenció muchas de las batallas importantes en el frente del Este y fue testigo de todos los crímenes alemanes y soviéticos. Como Arendt, intentó explicarse el asesinato en masa de judíos por parte de los alemanes en términos universales. Para él esto significó, al principio, no una crítica de la modernidad como tal sino una condena del fascismo y de Alemania. Justo cuando Arendt publicaba su Orígenes del totalitarismo, Grossman se libraba de su trasfondo político gracias a su experiencia personal del antisemitismo en la Unión Soviética. A continuación, rompió los tabús del siglo y situó los crímenes de los regímenes nazi y soviético en las mismas páginas y en las mismas escenas de dos novelas cuyo prestigio no ha hecho sino crecer con el tiempo. Grossman no pretendía unificar analíticamente los dos sistemas dentro de un esquema sociológico simple (como el totalitarismo de Arendt) sino despojarlos de sus justificaciones ideológicas y, de este modo, levantar el velo y mostrar la inhumanidad que les era común.

En Vida y destino (terminada en 1959 y publicada fuera de la URSS en 1980), Grossman hace que uno de los héroes, una especie de bendito loco, recuerde en un solo suspiro las ejecuciones alemanas de judíos de Bielorrusia y el canibalismo en la Ucrania soviética. En Todo fluye (quedó incompleta al morir Grossman en 1964 y fue publicada fuera de la URSS en 1970) utiliza la familiaridad con las escenas de los campos de concentración alemanes para presentar el hambre en Ucrania: «En cuanto a los niños… ¿has visto en los periódicos las fotografías de los niños de los campos de concentración alemanes? Tenían precisamente el mismo aspecto: cabezas pesadas como balas de cañón, cuellos delgados como los de las cigüeñas, y se les veía hasta el último hueso de las piernas y los brazos, cada huesecito y las articulaciones a través de la piel». Grossman retoma la comparación con los nazis una y otra vez, no para provocar controversia sino para establecer una convención.[5]

Como exclama uno de los personajes de Grossman, la clave tanto del nacionalsocialismo como del estalinismo era la capacidad de privar a grupos de seres humanos del derecho a ser considerados como tales. La única respuesta era proclamar una y otra vez que eso no era cierto: los judíos y los kulaks «son personas. Son seres humanos. Ahora veo que todos somos seres humanos». Aquí la literatura trabaja contra lo que Arendt llamó el mundo ficticio del totalitarismo. Las personas pueden ser asesinadas en grandes cantidades, sostiene la autora, porque líderes como Stalin y Hitler son capaces de imaginarse un mundo sin kulaks o sin judíos y después adaptar el mundo, aunque sea de manera imperfecta, a sus visiones. La matanza pierde su peso moral, no porque se oculte sino porque se impregna de la ficción que la provocó. Los muertos pierden su carácter humano: se reencarnan desesperadamente como actores de un drama de progreso incluso cuando, o quizá especialmente cuando, un enemigo ideológico contradice y se opone a ese relato. Grossman sustrajo a sus víctimas de la cacofonía de un siglo e hizo que sus voces fueran audibles dentro de la interminable polémica.

De Arendt y de Grossman proceden dos sencillas ideas. Primero, la comparación legítima entre la Alemania nazi y la Unión Soviética estalinista no sólo debe explicar los crímenes, sino también asumir la humanidad de todos los implicados, incluidas las víctimas, los perpetradores, los que estaban allí y los líderes. Segundo, una comparación legítima debe empezar por la vida antes que por la muerte. La muerte no es una solución, sólo una cuestión. Debe ser una fuente de inquietud, nunca de satisfacción. Sobre todo, no debe proporcionar las florituras retóricas que conducen un relato a un final cerrado. Del mismo modo que la vida da sentido a la muerte, y no al contrario, la pregunta esencial no es qué conclusiones políticas, intelectuales, literarias o psicológicas podemos extraer de los asesinatos en masa. Las conclusiones implican una falsa armonía, un canto de sirena disfrazado de canto de cisne.

La pregunta esencial es: ¿cómo fue posible (cómo es posible) que se infligiera un final violento a tantas vidas humanas?

Tanto en la Unión Soviética como en la Alemania nazi, las utopías se proclamaban, se confrontaban con la realidad y después se realizaban a través del asesinato en masa. Por Stalin, en otoño de 1932, por Hitler, en otoño de 1941. La utopía de Stalin era colectivizar la Unión Soviética en un plazo de entre nueve y doce semanas; la de Hitler era conquistar la Unión Soviética en el mismo periodo de tiempo. Cada una de ellas, en retrospectiva, parece pavorosamente impracticable. Pero ambas fueron realizadas, bajo la cobertura de una gran mentira, incluso después de que su fracaso se hizo obvio. Los muertos proporcionaron argumentos para justificar la rectitud de las políticas. Hitler y Stalin compartían un cierto estilo de tiranía: provocaban catástrofes, acusaban a un enemigo elegido por ellos y después utilizaban las muertes de millones de personas para demostrar que sus políticas eran necesarias o deseables. Cada uno de ellos tenía una utopía transformadora, un grupo al que acusaban cuando se demostraba la imposibilidad de realizarla y una política de asesinato en masa que podía presentarse como una especie de sucedáneo de victoria.

Tanto en la colectivización como en la Solución Final, el sacrificio de masas era necesario para proteger al líder de errores inaceptables. Cuando la colectivización llevó la resistencia y el hambre a Ucrania, Stalin acusó a los kulaks y a los ucranianos y los polacos. Cuando la Wehrmacht se quedó varada delante de Moscú y Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Hitler acusó a los judíos. Del mismo modo que los kulaks, los ucranianos y los polacos cargaron con las culpas del retraso en la construcción del sistema soviético, los judíos fueron acusados de impedir su destrucción. Stalin había elegido la colectivización, Hitler, la guerra: pero, para ellos y sus camaradas, era más conveniente trasladar a otros la responsabilidad de las catástrofes asociadas a sus elecciones. La interpretación de Stalin se empleó para justificar la hambruna de Ucrania y, después, el asesinato en masa de los kulaks y los miembros de las minorías nacionales. La interpretación de Hitler sirvió para justificar la ejecución y el gaseado de todos los judíos. Después de que la colectivización matara de hambre a millones de personas, Stalin adujo la masacre como evidencia de una victoria de la lucha de clases. Cuando los judíos eran pasados por las armas y, más tarde, gaseados, Hitler lo presentaba, en términos aún más claros, como un objetivo de guerra en sí mismo. Cuando la guerra estaba perdida, Hitler afirmó que su victoria había sido el asesinato en masa de los judíos.

Stalin tenía la capacidad de reformular las utopías. El propio estalinismo era una retirada: un retroceso respecto al impulso hacia la revolución europea que había inspirado a los bolcheviques en 1917 y un giro hacia la defensa de la Unión Soviética cuando esa revolución no se produjo. Cuando el Ejército Rojo no logró extender el comunismo a Europa en 1920, Stalin tenía un plan alternativo: el socialismo se realizaría en un solo país, la Unión Soviética. Cuando su plan quinquenal para construir el socialismo derivó en una catástrofe, orquestó la muerte de hambre de miles de personas. Pero explicó estos acontecimientos al partido como parte de su política, y cosechó los beneficios como padre implacable de la nación y figura dominante del politburó. Después de lanzar al NKVD contra los kulaks y las minorías nacionales en 1937-1938, explicó que ello era necesario para la seguridad del hogar del socialismo. Después de la retirada del Ejército Rojo en 1941, así como después de su victoria en 1945, apeló al nacionalismo ruso. Cuando empezó la Guerra Fría, acusó a los judíos (y a otros, desde luego) de las vulnerabilidades de la Unión Soviética.

Hitler también sabía revertir las utopías. Las decenas de millones de muertos previstas por el Plan del Hambre y el Generalplan Ost se convirtieron en los millones de muertos de las políticas de hambruna y deportación. Si la guerra forzó un cambio importante en su pensamiento, éste se dio en lo que los nazis llamaban la Solución Final. En lugar de esperar a ganar la guerra para «resolver» el «problema judío», Hitler promovió una política de exterminio durante la guerra misma. El asesinato de judíos experimentó una escalada en julio de 1941, después de un mes de guerra sin resultados decisivos, y volvió a escalar cuando Moscú no cayó en diciembre de 1941. La política dé asesinar a determinados judíos se basaba al inicio en la retórica de las necesidades militares y tenía cierta conexión con la planificación económica. Pero la escalada después de que cambiara la situación militar y de que los planes se modificaran o se suspendieran revela que la eliminación de los judíos era para Hitler un fin en sí mismo.

La versión definitiva de la Solución Final no fue concebida, como las improvisaciones de Stalin, para proteger al líder frente a su propio sistema. No se trató tanto de un paso dentro de un plan lógico como de un elemento de una visión estética. Las justificaciones originales para el exterminio de los judíos dieron paso a una especie de conjuro mágico antisemita, siempre presente, contra una conspiración cósmica de los judíos, una lucha que era la genuina definición de las virtudes alemanas. Para Stalin, la lucha política siempre tuvo un significado político. Su logro en ese aspecto fue prácticamente el contrario del de Hitler: mientras que éste transformó una república en un imperio colonial revolucionario, Stalin tradujo la poética del marxismo revolucionario a una política duradera y cotidiana. El conflicto de clases en la versión de Stalin siempre se expresó públicamente como la línea política soviética; la cadena que unía a su persona con los ciudadanos soviéticos y con los comunistas extranjeros era una cadena lógica. Para Hitler, la lucha era buena por sí misma, y una lucha que destruyera a los judíos debía ser bienvenida. Si los alemanes resultaban derrotados, la culpa sería de ellos mismos.

Stalin era capaz de hacer realidad su mundo ficticio, pero también sabía contenerse si era necesario. Hitler, con la ayuda de hábiles colaboradores como Heinrich Himmler y Reinhard Heydrich, se movía de un mundo ficticio a otro, y arrastró consigo a gran parte del pueblo alemán.

Sólo una aceptación sin prejuicios de las similitudes entre los regímenes nazi y soviético permite comprender sus diferencias. Ambas ideologías se oponían al liberalismo y a la democracia. En ambos sistemas políticos se había invertido el significado de la palabra partido en lugar de ser un grupo en competencia con otros por el poder según unas reglas aceptadas, se convirtió en el grupo que determinaba las normas. La Alemania nazi y la Unión Soviética fueron ambas Estados monopartidistas. En las políticas de los dos Estados el partido desempeñaba un papel dirigente en cuestiones de ideología y de disciplina social. Su lógica política exigía la exclusión de los marginales, y su elite económica creía que ciertos grupos eran superfluos o dañinos. En ambas administraciones, los planificadores económicos daban por sentad a que en el campo había más gente de la necesaria. La colectivización estalinista retiraría a los campesinos superfluos y los enviaría a trabajar a las ciudades o al Gulag. Si se morían de hambre, no tenía mayor importancia. La colonización hitleriana proyectaba matar de hambre y deportar a decenas de millones de personas.[6]

Tanto la economía nazi como la soviética se apoyaban en colectivos que controlaban a los grupos sociales y extraían sus recursos. La granja colectiva, el instrumento de la gran transformación estalinista del campo soviético en los años treinta, fue empleada por las autoridades alemanas de ocupación a partir de 1941. En la Polonia ocupada, en Lituania, en Letonia y en las ciudades soviéticas, los alemanes añadieron un nuevo colectivo: el gueto. Los guetos judíos urbanos, aunque pensados originalmente como lugares de reasentamiento, se convirtieron en zonas de extracción de las propiedades y el trabajo de los judíos. Las autoridades nominales del Judenrat servían usualmente para recoger «contribuciones» y organizar brigadas de trabajo. Tanto los guetos como las granjas colectivas eran administrados por personas del lugar. Tanto el sistema nazi como el soviético construyeron vastos sistemas de campos de concentración. Hitler hubiera empleado los campos soviéticos para los judíos y otros enemigos ostensibles si hubiera podido, pero Alemania no llegó a conquistar suficiente territorio de la Unión Soviética para que ello fuera posible.

Aunque los instrumentos locales de explotación eran semejantes, y a veces los mismos, servían a visiones de futuro distintas. En la visión nacionalsocialista, la desigualdad entre los grupos era algo inherente y deseable. Las desigualdades del mundo, como, por ejemplo, entre una Alemania rica y una Unión Soviética pobre, debían ser multiplicadas. El sistema soviético, cuando se expandió, llevó a otros la visión soviética de la igualdad. No había plan más drástico que éste, y en la práctica fue ciertamente muy drástico. Si el sistema soviético topaba con nómadas, los obligaba a asentarse. Si encontraba campesinos, los obligaba a suministrar comida al Estado. Si tropezaba con naciones, eliminaba a sus clases altas por asimilación, por deportación o por asesinato. Si hallaba sociedades satisfechas, les pedía que abrazaran el sistema soviético como el mejor de los mundos posibles. En este sentido, era un sistema inclusivo. Mientras que los nazis excluían a la mayoría de los habitantes de su imperio de una participación igualitaria en el Estado, los soviéticos incluían casi a cualquiera en su versión de la igualdad.

Stalin, no menos que Hitler, hablaba de liquidaciones y limpiezas. Pero los argumentos de Stalin para la eliminación siempre tenían que ver con una defensa del Estado soviético o con el avance del socialismo. En el estalinismo, el asesinato en masa sólo podía ser o un éxito en la defensa del socialismo o un componente de un relato del progreso hacia el socialismo: nunca una victoria política en sí misma. El estalinismo fue un proyecto de autocolonización, que se expandía cuando las circunstancias lo permitían. En contraste, la colonización nazi dependía absolutamente de la conquista total e inmediata de un vasto nuevo imperio en el Este, cuya extensión dejaría pequeña a la Alemania de antes de la guerra. Hacía necesaria la destrucción de decenas de millones de civiles como condición previa de la empresa. En la práctica, los alemanes en general mataban a gente que no era alemana, mientras que los soviéticos solían matar a ciudadanos soviéticos.

El sistema soviético fue más letal cuando la URSS no estaba en guerra. Los nazis, por su parte, no mataron a más de unos miles de personas antes de la contienda. Durante la guerra de conquista, Alemania mató a millones de personas más deprisa que ningún otro estado de la historia (hasta el momento).[7]

Desde la distancia del tiempo, podemos elegir entre comparar los regímenes nazi y soviético o no hacerlo. Los cientos de millones de europeos afectados por ambos regímenes no gozaron de ese privilegio.

Las comparaciones entre los líderes y los sistemas empiezan en el momento en que Hitler ascendió al poder. Desde 1933 hasta 1945, cientos de millones de europeos tuvieron que sopesar lo que sabían sobre nacionalsocialismo y estalinismo mientras tomaban decisiones que demasiado a menudo determinaron sus destinos. Esto fue así para los trabajadores desempleados alemanes de principios de 1933, que debieron decidir si votaban a los socialdemócratas, a los comunistas o a los nazis. Fue así, y en la misma época, para los hambrientos campesinos ucranianos, algunos de los cuales anhelaban una invasión alemana que los rescatara de su desgracia. Lo mismo les ocurrió a los políticos europeos de la segunda mitad de la década de 1930 que tuvieron que decidir si entraban o no en los frentes populares de Stalin. Durante esos años, el dilema provocaba gran inquietud en Varsovia, donde los diplomáticos polacos aspiraban a mantener la equidistancia entre sus poderosos vecinos soviético y germano, con la esperanza de evitar la guerra.

Cuando los alemanes y los soviéticos invadieron Polonia en 1939, los oficiales polacos tuvieron que decidir a cuál de los dos enemigos rendirse, y los judíos polacos (y otros ciudadanos polacos) hubieron de decidir si huirían a la otra zona de ocupación. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética en 1941, algunos prisioneros de guerra soviéticos sopesaron los riesgos de colaborar con los alemanes frente a la probabilidad de morirse de hambre en los campos de prisioneros. La juventud de Bielorrusia tuvo que decidir si unirse a la resistencia soviética o a la policía alemana, antes de que los metieran a la fuerza en una u otra. Los judíos de Minsk tuvieron que elegir en 1942 entre quedarse en el gueto o huir al bosque al encuentro de los partisanos soviéticos. Los comandantes del Ejército Nacional polaco debieron decidir en 1944 si intentarían liberar Varsovia ellos solos o si espera rían a los soviéticos. La mayoría de los supervivientes de la hambruna ucraniana de 1933 experimentaron más tarde la ocupación alemana; la mayoría de los supervivientes de los campos de exterminio alemanes de 1941 regresaron a la Unión Soviética de Stalin; la mayoría de los supervivientes del Holocausto que se quedaron en Europa vivieron también bajo el comunismo.

Estos europeos, que habitaban la zona crucial de Europa en el momento crucial, estaban condenados a comparar. Nosotros tenemos la posibilidad de considerar aisladamente los dos sistemas si lo deseamos; los que vivieron en ellos experimentaron el solapamiento y la interacción de ambos. Los regímenes nazi y soviético fueron aliados en ocasiones, como en la ocupación conjunta de Polonia. A veces compartieron objetivos mientras eran enemigos, como cuando Stalin decidió no ayudar a los rebeldes de Varsovia en 1944, permitiendo así que los alemanes mataran a gente que más tarde se hubiera opuesto al dominio comunista. Esto era lo que Frangois Furet llamaba su «complicidad beligerante». A menudo, alemanes y soviéticos se espoleaban mutuamente en escaladas que costaban más vidas de las que se hubieran llevado las políticas de cada Estado actuando por su cuenta. La guerra de guerrillas fue la ocasión suprema para que cada líder incitara al otro a cometer brutalidades mayores. A partir de 1942. Stalin fomentó las acciones de la guerrilla en la Bielorrusia soviética, sabiendo que eso provocaría represalias masivas contra sus propios ciudadanos. Hitler acogió encantado la oportunidad de «matar a cualquiera que nos mire de reojo».[8]

Durante la Segunda Guerra Mundial, las Tierras de sangre sufrieron no una invasión sino dos o tres según qué zonas, no un régimen de ocupación sino dos o tres. La matanza masiva de judíos empezó cuando los alemanes entraron en territorios que los soviéticos se habían anexionado pocos meses antes, de los cuales habían deportado a decenas de miles de personas sólo unas semanas antes, y en los que habían pasado por las armas a miles de prisioneros sólo unos días antes. Los Einsatzgruppen alemanes fueron capaces de utilizar la indignación local provocada por el asesinato de prisioneros a manos del NKVD soviético. Los aproximadamente veinte mil judíos muertos durante estos pogromos orquestados significaron sólo una parte muy pequeña, quizá el 0,5 por ciento, de las víctimas del Holocausto. Pero precisamente el solapamiento de los poderes soviético y alemán permitió a los nazis propagar su propia descripción del bolchevismo como una trama judía.

Otros episodios de asesinatos en masa fueron el resultado de esa misma acumulación de los dominios nazi y soviético. En la Bielorrusia ocupada, los bielorrusos se mataban entre sí, unos como policías al servicio de los alemanes y otros como partisanos soviéticos. En la Ucrania ocupada, los policías abandonaban el servicio alemán para pasarse a los grupos de resistentes nacionalistas. Estos hombres mataron después a decenas de miles de polacos y de compatriotas ucranianos en nombre de una revolución social y nacional. Estas situaciones de acumulación podían afectar, y de hecho afectaron, a las vidas de millones de personas que se encontraban a miles de kilómetros de las Tierras de sangre. Multitudes de ciudadanos soviéticos huyeron de las Tierras de sangre hacia el este, al centro del territorio de un Estado soviético mal preparado para acogerlos. Las tasas de mortalidad del Gulag aumentaron de forma drástica durante la guerra como resultado de la escasez de alimentos y de los problemas logísticos asociados con la invasión alemana. En consecuencia, más de medio millón de personas murieron en ellos, víctimas de la guerra y de los dos regímenes. Aun así, el impacto de la ocupación múltiple continuada fue más dramático en los territorios que Hitler concedió a Stalin en el protocolo secreto del pacto de no agresión de 1939, que después le arrebató en los primeros días de la invasión de 1941 y que volvió a perder en 1944. Antes de la Segunda Guerra Mundial, esas tierras eran la Estonia independiente, Letonia, Lituania y el este de Polonia. Aunque estos Estados tenían gobiernos nacionalistas autoritarios y el nacionalismo popular estaba en auge, el número de personas muertas en la década de 1930 por el Estado o en la contienda civil fue de unos miles en todos esos estados en conjunto. Bajo la dominación soviética entre 1939 y 1941, cientos de miles de personas de esa zona fueron deportadas a Kazajistán y a Siberia, y decenas de miles más fueron pasadas por las armas. La región era el territorio central del asentamiento judío en Europa, y los judíos de la zona quedaron atrapados cuando los alemanes invadieron la recién ampliada Unión Soviética en 1941. Casi todos los judíos nativos de la región fueron asesinados. Fue allí donde los partisanos ucranianos realizaron la limpieza étnica de los polacos en 1943, antes de que las fuerzas soviéticas realizaran la limpieza étnica de ucranianos y polacos a partir de 1944.

En esta zona, al este de la línea Mólotov-Ribbentrop, fue donde empezó el Holocausto, y donde los soviéticos ampliaron dos veces sus fronteras hacia el oeste. Esta franja especial de territorio dentro de las Tierras de sangre fue el escenario de la mayoría de las persecuciones del NKVD, de más de una cuarta parte de la matanza alemana de judíos, y de la limpieza étnica masiva. La Europa de Mólotov-Ribbentrop fue una producción conjunta de los soviéticos y los nazis.

Las transformaciones imaginadas tanto por Hitler como por Stalin eran económicas, y las consecuencias de sus políticas económicas se dejaron sentir más dolorosamente en Tierras de sangre. Aunque las ideologías nacionalsocialista y estalinista fueran esencialmente distintas, los planificadores nazis y soviéticos se ocuparon de los mismos problemas económicos básicos, y los líderes nazis y soviéticos estaban inmersos en la misma política económica mundial y aspiraban a alterarla. La ideología no funciona sin la economía, y en aquella época y en aquellas regiones la economía era sobre todo una cuestión de control del territorio. El trabajo animal y humano todavía movía los arados y los ejércitos. El capital tenía por entonces menos movilidad y era más escaso. La comida era un recurso natural, lo mismo que el petróleo, los minerales y los metales preciosos. La globalización había quedado detenida por la Primera Guerra Mundial, y la Gran Depresión posterior obstaculizó el libre comercio.

Desde el punto de vista marxista, las sociedades campesinas no tenían derecho a existir en el mundo moderno. Desde la perspectiva nazi, los campesinos eslavos (pero no los granjeros alemanes) eran superfluos. Los granjeros alemanes reclamarían el suelo fértil con su propio sudor y con la sangre de otros. Estas eran, desde luego, perspectivas ideológicas: pero, como toda ideología, manifestaban la forma de entender los intereses económicos de la cual procedían. Cuando la teoría se convirtió en práctica, la colonización nazi y la autocolonización soviética sólo podían funcionar si los intereses económicos y los presupuestos ideológicos se confirmaban mutuamente. Los líderes, los planificadores y los asesinos necesitaban ver el oro además de oler la tinta. Las políticas de asesinatos masivos de Hitler y Stalin mostraban tres dimensiones económicas: 1) como componentes de grandiosos planes de transformación política de la economía; 2) como causas de la modulación (ascendente y descendente) de las políticas de asesinatos en masa, y 3) como saqueo a los sometidos, durante y después de las masacres.

En el gran plan de Stalin, la colectivización de la agricultura iba a transformar la Unión Soviética en una potencia industrial, dentro de sus fronteras de entonces. La colectivización trajo la hambruna, que Stalin dirigió conscientemente contra los ucranianos. También contribuyó al Gran Terror, que se dirigió primero contra los campesinos desposeídos que podrían unirse a una potencia extranjera invasora. El gran plan de Hitler venía a ser el inverso. Empezaría con un terror fuera del país que destruiría a la gente que Hitler consideraba los líderes de la Unión Soviética y que derrocaría el régimen. Después, explotaría las granjas colectivas para desviar un excedente de grano hacia Alemania. A largo plazo, crearía un vasto imperio fronterizo gobernado por alemanes, libre de judíos y habitado por una escasa población de eslavos reducidos a la esclavitud. Hitler siempre quiso echar a los judíos de Europa. Pero nunca hubiera gobernado, y nunca hubiera podido matar a los millones de judíos de Polonia, la Unión Soviética y los países bálticos, sin emplear la fuerza militar para realizar su sueño colonial en el Este.

Cuando Hitler y Stalin tuvieron que decidir quién debía sufrir las consecuencias de la escasez, planificada o no, también revelaron sus prioridades ideológicas. Para Stalin, los beneficios de la exportación de grano en 1933 eran más importantes que las vidas de millones de campesinos. Decidió que los campesinos debían morir, y que los que debían morir eran los más numerosos: los habitantes de la Ucrania soviética. El grano que hubiera podido salvarles la vida fue enviado al sur en trenes que pasaban, ante sus ojos con destino, a los puertos del mar Negro. La Wehrmacht se encontró en posesión de gran número de prisioneros soviéticos en otoño de 1941. La mayoría de ellos morirían de hambre y enfermedades asociadas. Pero incluso en los dulag y los stalag, donde la matanza general era la norma, ciertas prioridades eran visibles: los judíos eran ejecutados inmediatamente; los rusos y bielorrusos tenían más probabilidades de que los dejaran morir de hambre, y los de etnia alemana (y después los ucranianos) solían ser seleccionados para el trabajo.

Incluso en la política alemana contra los judíos puede percibirse cierto grado de adaptación a las circunstancias. La intención de Hitler fue siempre la aniquilación de los judíos, y su exterminio fue una política explícita desde finales de 1941. No obstante, incluso una política de destrucción total podía adaptarse a las demandas económicas del momento. En el invierno de 1941, por ejemplo, los judíos de Minsk sobrevivieron porque debían coser abrigos y botas para la acorralada Wehrmacht. Evidentemente no se trataba de un gesto humanitario: Hitler había enviado a su ejército a la guerra sin equipos de invierno, y la necesidad de evitar que los soldados murieran congelados pesó más, de momento, que el imperativo de matar a los judíos. Muchos de estos trabajadores judíos fueron asesinados más adelante. En verano de 1943, el suministro de alimentos parecía más acuciante que el de trabajadores, lo cual fue determinante para la aceleración de la política de gasear a los judíos de la Polonia ocupada. A partir de 1943, el trabajo resultaba más importante que los alimentos, y se permitió vivir a algunos judíos supervivientes, para que se mataran a trabajar en lugar de pasarlos por las armas o gasearlos.

El asesinato en masa permitía el expolio y el ascenso social. Los que obtenían provecho se vinculaban al régimen y, en ocasiones, a su ideología. La deportación de campesinos ricos efectuada en la Unión Soviética en 1930 permitió el robo de sus pertenencias, como ocurrió con la deportación de las élites polacas diez años más tarde. El Gran Terror impulsó las carreras de los cuadros jóvenes del Partido después de que sus superiores fueran ejecutados o deportados. El Holocausto proporcionó casas y pisos a los no judíos. Por supuesto, los propios regímenes también robaban. Los polacos y otros europeos del Este que se apoderaron de posesiones judías con frecuencia habían perdido antes sus propiedades a manos de los alemanes. Los oficiales polacos de Katyn tuvieron que entregar sus relojes y anillos de boda antes de que los ejecutaran. Los niños alemanes llevaban los calcetines de los niños judíos ejecutados en Minsk, los hombres alemanes usaban los relojes de los judíos muertos en Babii Yar, las mujeres alemanas, los abrigos de piel de las judías muertas en Maly Trastsianets.

Tzvetan Todorov afirmó que «dados los objetivos que se habían fijado, las decisiones de Stalin y de Hitler fueron ¡ay! racionales». Esto no siempre fue cierto, pero sí a menudo. La racionalidad, en el sentido de esta afirmación, que es el mismo estrecho significado que tiene en economía, se refiere solamente a la elección correcta de unos medios para obtener un fin. No tiene nada que ver con el fin en sí mismo, con lo que deseaban lograr los líderes. Los objetivos políticos deben juzgarse aparte y bajo un criterio ético. Las discusiones sobre la racionalidad o la irracionalidad no pueden sustituir a las discusiones sobre lo que está bien y lo que está mal. La atención a la economía de los nazis y de los soviéticos no atenúa la inmoralidad de los crímenes de ambos regímenes. En todo caso, revela una indiferencia compartida por la vida humana tan pavorosa como todos los demás aspectos de sus gobiernos. Los altibajos de las matanzas y el expolio son, como poco, mayores motivos para la condena moral. Las consideraciones económicas no sustituyen una ideología de racismo asesino, sino que confirman e ilustran su poder.[9]

En la colonización, la ideología interactúa con la economía; en la administración, con el oportunismo y el miedo. Tanto en el caso nazi como en el soviético, los periodos de asesinatos en masa coincidieron con un comportamiento entusiasta, o al menos uniforme, de la administración. Lo más parecido a la resistencia interna en el aparato burocrático se dio al principio de la era de los asesinatos masivos en la Ucrania soviética, entre los activistas ucranianos del partido que intentaron informar de la hambruna, y que fueron silenciados rápidamente amenazados con la expulsión del partido, el arresto y la deportación. Algunos de los que al principio se atrevieron a plantear dudas, se convirtieron después en fervientes servidores de las campañas de hambruna. Durante el Gran Terror de 1937-1938 y la primera oleada de matanzas de judíos de 1941, una señal desde arriba impulsaba a los inferiores a matar y, a menudo, a solicitar cupos más elevados de víctimas. Precisamente en ese periodo el NKVD fue sometido a purgas. En 1941, en la parte occidental de la Unión Soviética, los miembros de las SS, como habían hecho los del NKVD pocos años antes, competían entre sí por matar a más personas y demostrar así su competencia y lealtad. Las vidas humanas no significaban más que el momento de satisfacción de un subordinado al informar a su superior.

Sin duda, las SS y el NKVD eran un cierto tipo de élites, seleccionadas especialmente y con formación ideológica. Cuando se empleaba otro tipo de cuadros (policía, soldados, colaboradores locales), a veces se necesitaba algo más que una simple señal desde arriba. Tanto Hitler como Stalin sobresalían en su habilidad de colocar a las organizaciones ante dilemas morales en los que el asesinato en masa parecía el mal menor. Los miembros ucranianos del partido dudaron sobre la requisa de grano en 1932, pero comprendieron que sus carreras y sus vidas dependían de que se alcanzaran los objetivos. No todos los oficiales de la Wehrmacht eran proclives a matar de hambre a los ciudadanos soviéticos; pero cuando se les hizo creer que debían elegir entre los civiles soviéticos y sus propios hombres, tomaron la decisión que parecía inevitable. Entre la población, la retórica de la guerra —o, más exactamente, de la autodefensa preventiva— era convincente; o al menos lo bastante convincente para prevenir la resistencia.[10]

En las décadas posteriores al final de la era de los asesinatos en masa, se ha atribuido buena parte de la responsabilidad a los «colaboradores». El ejemplo clásico de colaboración es el de los ciudadanos soviéticos que sirvieron a los alemanes como policías o guardias durante la Segunda Guerra Mundial, y entre cuyos deberes estaba la matanza de judíos. Casi ninguna de estas personas colaboró por razones ideológicas, y sólo una pequeña minoría tenía motivos políticos discernibles. Sin duda, algunos colaboradores se sintieron motivados por su afinidad política con un régimen ocupante: los nacionalistas lituanos refugiados de la ocupación soviética que los alemanes llevaron consigo a Lituania en 1941, por ejemplo. En la Europa del Este es difícil encontrar colaboración política con los alemanes que no estuviera relacionada con una experiencia previa del dominio soviético. Pero incluso cuando la política o las ideas significaban algo, el alineamiento ideológico era imposible: los nazis no podían considerar a los no alemanes como a iguales, y ningún nacionalista no alemán que se respetara a sí mismo podía aceptar la pretensión de superioridad racial germana. Ló que se dio a menudo fue una coincidencia de ideología e intereses entre los nazis y los nacionalistas locales en cuanto a destruir la Unión Soviética y (con menos frecuencia) a matar a los judíos. La mayoría de los colaboradores se limitaba a decir lo que se esperaba que dijeran o a callar y hacer lo que les ordenaban.

La policía local al servicio de los alemanes en la Ucrania y la Bielorrusia ocupadas tuvo poco o ningún poder dentro de los regímenes. Se encontraban casi en el último escalón: los judíos, por supuesto, estaban por debajo, lo mismo que los que no eran policías. Pero se hallaban en una situación lo bastante inferior como para que su conducta requiera menos (no más) explicaciones que las de los hombres de las SS, los miembros del partido, los soldados y los policías. Este tipo de colaboración local es tan predecible como la obediencia a la autoridad, si no más. Los alemanes que se negaban a matar judíos no sufrían consecuencias graves. Los habitantes locales que decidían no unirse a la policía o que elegían abandonar sus filas, en cambio, se enfrentaban a riesgos que no amenazaban a los alemanes: hambre, deportación y trabajos forzados. Un prisionero de guerra soviético que aceptaba una oferta alemana de colaboración podía evitar morirse de hambre. Un campesino soviético que trabajara para la policía sabía que podría quedarse en casa a cuidar sus cosechas y que su familia no pasaría hambre. Era oportunismo negativo, la esperanza de evitar un destino personal aún peor. La policía judía del gueto ejemplifica una versión extrema del oportunismo negativo, incluso aunque, al final, sus decisiones no salvaran a nadie, ni siquiera a ellos mismos.

Dentro del sistema soviético, la categoría de «colaborador» es más difícil de definir. A diferencia de los alemanes, los soviéticos mataron a un mayor número de civiles durante tiempos de paz que de guerra, y en general no ocuparon territorios demasiado tiempo sin anexionarlos a la Unión Soviética o concederles algún tipo de soberanía formal. Dicho esto, dentro de la Unión Soviética ciertas políticas se presentaban como «campañas» y «guerras». En esta atmósfera, por ejemplo, los activistas ucranianos del partido comunista fueron inducidos a matar de hambre a sus conciudadanos. Llámese o no «colaboración» a la requisa de grano de los hambrientos, se trata de un ejemplo espectacular de un régimen que genera cooperación para con una política de vecinos que matan a sus vecinos. La muerte de hambre es horrible, brutal y larga, y los activistas del partido y los funcionarios locales tuvieron que contemplar y provocar la muerte de personas a las que conocían. Arendt veía las hambrunas de la colectivización como el principio del aislamiento moral, cuando las personas se encuentran inermes ante el poderoso Estado moderno. Como Leszek Kolakowski comprendió, ésa solo era la mitad de la verdad. La implicación de prácticamente todo el mundo en la hambruna, como recolectores y consumidores de alimentos, creó «una nueva especie de unidad moral».[11]

Si las personas hubieran servido a los regímenes solamente siguiendo sus propias preferencias ideológicas la colaboración hubiera sido escasa. La mayoría de colaboradores de los nazis de las Tierras de sangre se habían educado en la Unión Soviética. En la zona al este de la línea Mólotov-Ribbentrop, donde la independencia nacional cedió primero a los soviéticos y sólo después a la dominación alemana, algunas personas colaboraron con los alemanes porque ya habían colaborado con los soviéticos. Cuando la ocupación soviética dio paso a la alemana, los que habían pertenecido a las milicias soviéticas se convirtieron en policías al servicio de los alemanes. Los habitantes locales que habían colaborado con los soviéticos en 1939-1941 sabían que podían redimirse a los ojos de los alemanes matando judíos. Algunos partisanos nacionalistas ucranianos habían servido previamente tanto a los alemanes como a los soviéticos. En Bielorrusia era a menudo la suerte la que decidía si un joven se unía a los resistentes soviéticos o a la policía alemana. Antiguos soldados soviéticos, adoctrinados en el comunismo, trabajaron en las instalaciones de exterminio alemanas. En el otro lado, perpetradores del Holocausto, adoctrinados en el fascismo, se unieron a la resistencia soviética.

Las ideologías también tientan a los que las rechazan. La ideología, cuando el tiempo o el partidismo la despojan de sus conexiones políticas y económicas, se convierte en una forma de explicación moralizante del asesinato de masas, que sirve para separar cómodamente a las personas que la explican de las personas que matan. Es cómodo ver al perpetrador como alguien que tiene una idea equivocada y que es diferente por esa razón. Es tranquilizador ignorar la importancia de la economía y las complicaciones de la política, factores que podrían compartir los perpetradores históricos y los que más tarde contemplan sus acciones. Es mucho más atractivo, al menos en Occidente en nuestros días, identificarse con las víctimas que entender el entorno histórico que éstas compartieron con los perpetradores y los testigos mudos en las Tierras de sangre. La identificación con las víctimas afirma una separación radical del perpetrador. El guardia de Treblinka que pone en marcha la máquina o el oficial del NKVD que aprieta el gatillo no soy yo, es el que mata a alguien como yo. Pero no está claro si esta identificación con las víctimas ofrece demasiado conocimiento o si esta clase de alienación con respecto a los asesinos es una pose ética. No es nada seguro que reducir la historia a juegos de moralidad nos convierta en seres morales.

Por desgracia, declararse víctima no garantiza que las elecciones éticas sean sólidas. A lo largo de sus carreras, Stalin y Hitler se proclamaron víctimas. Convencieron a millones de personas de que ellas también eran víctimas: de una conspiración internacional capitalista o judía. Durante la invasión alemana de Polonia, un soldado alemán creyó que la mueca de agonía de un polaco demostraba que los polacos sentían un odio irracional hacia los alemanes. Durante la hambruna, un comunista ucraniano se sintió ofendido por los cadáveres de los hambrientos que encontró a la puerta de su casa. Ambos se veían a sí mismos como víctimas. Ninguna guerra importante, ningún acto de asesinato en masa del siglo XX empezó sin una declaración previa de inocencia y victimismo por parte del agresor o el perpetrador. En el siglo XXI asistimos a una segunda ola de guerras agresivas con declaraciones de victimismo, en las que los líderes no sólo presentan a sus pueblos como víctimas sino que hacen referencia explícita a los asesinatos en masa del siglo veinte. La capacidad humana para el victimismo subjetivo es aparentemente ilimitada, y las personas que creen ser víctimas pueden inclinarse a realizar actos de gran violencia. El policía austríaco que disparaba sobre criaturas en Magilov se imaginaba lo que los soviéticos podrían hacerles a sus hijos.

Las víctimas eran personas; una auténtica identificación con ellas implica comprender sus vidas en lugar de sus muertes. Por definición, las víctimas están muertas y no pueden defenderse del uso que se haga de sus muertes. Es fácil usar la muerte de las víctimas para santificar políticas o identidades. Es menos atractivo, pero moralmente más urgente, entender las acciones de los perpetradores. Después de todo, el peligro moral no es que uno pueda convertirse en víctima, sino en perpetrador o en testigo mudo. Resulta tentador decir que un asesino nazi está más allá del ámbito de lo comprensible. Destacados políticos e intelectuales —por ejemplo, Edvard Benes e Ilya Ehrenburg— cedieron a esa tentación durante la guerra. El presidente checoslovaco y el escritor judío soviético justificaban así la venganza contra los alemanes como tales. Los que llamaban a otros subhumanos eran ellos mismos subhumanos. Pero negarle a un ser humano su carácter de tal hace imposible la ética.[12]

Ceder a esa tentación, considerar que otros son inhumanos, es dar un paso hacia la postura nazi, no alejarse de ella. Considerar incomprensibles a otras personas es abandonar la búsqueda de la comprensión y, por tanto, renunciar a la historia.

Expulsar a los nazis o a los soviéticos fuera del ámbito humano o de la comprensión histórica es caer en su trampa moral. Una vía más segura es advertir que sus motivos para cometer asesinatos en masa, aunque nos parezcan repugnantes, tuvieron sentido para ellos. Heinrich Himmler dijo que era bueno ver cien, quinientos o mil cadáveres tendidos unos junto a otros. Lo que quería decir era que matar a otra persona es un sacrificio de la pureza del alma y que tal sacrificio elevaba al asesino a un nivel moral superior. Era una expresión de cierto tipo de devoción. Un ejemplo, si bien extremo, de un valor nazi que no nos es enteramente ajeno: el sacrificio del individuo en nombre de la comunidad. Hermán Göring decía que su conciencia se llamaba Adolf Hitler. Para los alemanes que aceptaban a Hitler como su líder, la fe era muy importante. Difícilmente hubieran podido elegir un peor objeto para su fe, pero su capacidad de creer es innegable. Gandhi observó que el mal depende del bien, en el sentido de que los que se asocian para cometer malas acciones deben tener fe los unos en los otros y creer en su causa. La devoción y la fe no hacen buenos a los nazis, pero los hacen humanos. Como todo el mundo, tenían acceso al pensamiento ético, incluso aunque el suyo estuviera espantosamente equivocado.[13]

También el estalinismo era un sistema moral además de político, un sistema en el que inocente y culpable eran categorías psicológicas además de legales, y en el que el pensamiento moral era ubicuo. Un joven activista ucraniano del partido comunista que les quitaba la comida a los hambrientos estaba seguro de contribuir de ese modo al triunfo del socialismo: «Creí porque quería creer». La suya era una sensibilidad moral, aunque equivocada. Cuando Margarete Buber-Neumann estaba en el Gulag, en Karaganda, una compañera de reclusión le dijo que «no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos». Muchos estalinistas y sus simpatizantes explicaban las desgracias de las hambrunas y del Gran Terror como necesarias para la construcción de un estado soviético justo y seguro. Las propias dimensiones de la masacre reforzaban la necesidad de esa esperanza.

Pero la justificación romántica del asesinato de masas —que el mal del presente, explicado de forma correcta, es el bien del futuro— está equivocada sin más. Tal vez no hacer nada en absoluto hubiera sido mucho mejor. O quizá una política más benigna hubiera alcanzado mejor los fines deseados. Creer que un gran progreso debe ir ligado a un enorme sufrimiento es aceptar una especie de masoquismo esotérico: la presencia del dolor es una señal de algún bien inmanente o emergente. Defender esta forma de razonar es sadismo hermético: si he causado dolor es porque había un propósito más elevado que yo conozco. Como Stalin representaba al politburó que representaba al comité central que representaba al partido que representaba a la clase obrera que representaba a la historia, tenía un derecho especial a decir lo que era históricamente necesario, y ese estatus le permitía* absolverse de toda responsabilidad y echar a otros la culpa de sus errores.[14]

No puede negarse que la muerte de hambre masiva proporciona cierto tipo de estabilidad política. La pregunta debe ser: ¿es ésa la clase de paz que deseamos, o que es deseable? El asesinato en masa vincula a los perpetradores con los que les dieron las órdenes. ¿Es ésa la mejor forma de alianza política? El terror consolida cierto tipo de régimen. ¿Es el tipo de régimen preferible? Matar civiles interesa a cierto tipo de líderes. La cuestión no es si todo esto es históricamente cierto, la cuestión es si es deseable. ¿Son esos líderes buenos líderes? ¿Son esos regímenes buenos regímenes? Si la respuesta es no, la siguiente pregunta es: ¿cómo pueden evitarse esas políticas?

Nuestra cultura contemporánea de la conmemoración da por sentado que la memoria evita el asesinato. Si murió tanta gente, resulta tentador pensar que debieron morir por algo de un valor trascendente que puede revelarse, desarrollarse y preservarse a través de la conmemoración política adecuada. Lo trascendente en este caso resulta ser lo nacional. Los millones de víctimas tuvieron que morir para que la Unión Soviética pudiera ganar una gran guerra patriótica, o Estados Unidos una guerra justa. Europa tenía que aprender su lección de pacifismo, Polonia debía tener su leyenda de libertad, Ucrania necesitaba poseer héroes, Bielorrusia tenía que probar su virtud, los judíos tenían que cumplir un destino sionista. Pero todas esas racionalizaciones posteriores, aunque contienen importantes verdades sobre las políticas y las psicologías de las naciones, tienen poco que ver con la memoria como tal. Los muertos son recordados, pero los muertos no recuerdan. Otro tenía el poder y otro decidió cómo debían morir. Y más tarde, otro también decide el porqué. Cuando se extrae significado del asesinato, el riesgo es que más asesinatos aporten más significado.

Aquí, tal vez, resida uno de los propósitos de la historia, en algún lugar entre el recuerdo de la muerte y su constante reinterpretación. Sólo una historia de los asesinatos en masa puede unir las cifras y los recuerdos. Sin historia, los recuerdos se vuelven privados, lo cual en nuestros días significa nacionales; y los números se vuelven públicos, que es lo mismo que decir que pasan a ser un instrumento para la competición internacional del martirologio. La memoria es mía y tengo derecho a hacer lo que me plazca con ella; los números son objetivos y debes aceptar mis cálculos te gusten o no. Tales razonamientos permiten al nacionalista darse una palmadita en el hombro con una mano y pegar a su vecino con la otra. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, y luego otra vez después del comunismo, los nacionalistas de las Tierras de sangre (y de más allá) han caído en la exageración cuantitativa del número de víctimas, reclamando para sí el manto de la inocencia.

En el siglo XXI, los líderes rusos asocian su país con las cifras más o menos oficiales de víctimas soviéticas de la Segunda Guerra Mundial: nueve millones de bajas militares y entre catorce y diecisiete millones de civiles muertos. Estas cifras han sido muy discutidas. A diferencia de la mayoría de los números citados en este libro, se trata de proyecciones demográficas y no de recuentos. Pero, sean o no correctos, se trata de números soviéticos, no rusos. Sean cuales sean las cifras soviéticas correctas, las rusas deben ser muchísimo menores. Los números soviéticos más altos corresponden a Ucrania, Bielorrusia y los países bálticos. Especial importancia tienen los territorios que ocupó la Unión Soviética en 1939: el este de Polonia, los países bálticos, el noreste de Rumanía. En esos lugares la proporción de muertes fue espantosamente elevada, y muchas de las víctimas no fueron muertas por los alemanes sino por los invasores soviéticos. La cifra más alta de todas corresponde a los judíos; no a los de Rusia, de los cuales sólo murieron unos sesenta mil, sino los de la Ucrania y la Bielorrusia soviéticas (casi un millón) y aquellos cuyas regiones estaban ocupadas por la URSS antes de que los mataran los alemanes (un millón seiscientos mil más).

Los alemanes tal vez asesinaran a tres millones doscientos mil civiles y prisioneros de guerra naturales de la Rusia soviética, una cantidad menor, en términos absolutos, que la de muertos en Ucrania o en Polonia, países mucho más pequeños, cada uno de ellos con una quinta parte de la población de Rusia. Las altas cifras de muertes de civiles rusos que a veces se presentan admiten (si es que son exactas) dos interpretaciones posibles. La primera, que murieron más soldados soviéticos de lo que indican las estadísticas soviéticas, y que estas personas (presentadas como civiles en las estimaciones más elevadas) en realidad eran soldados. La segunda, que estas personas (que se presentan como fallecidas por causa de la guerra en esas estimaciones) no fueron asesinadas directamente por los alemanes sino que murieron de hambre, de privaciones y a causa de la represión soviética durante la guerra. La segunda alternativa sugiere la posibilidad de que murieran de forma violenta más rusos en las tierras controladas por Stalin que en las dominadas por Hitler. Es muy posible que esto sea cierto, aunque la culpa de muchas de las muertes sea compartida.[15]

Consideremos el Gulag. La mayoría de los campos de concentración soviéticos se encontraban en Rusia, muy lejos de la zona ocupada por los alemanes. Unos cuatro millones de ciudadanos soviéticos estaban en el Gulag cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética en junio de 1941. Las autoridades soviéticas sentenciaron al Gulag a más de dos millones y medio de conciudadanos durante la guerra. El NKVD estaba en acción en todos los lugares adonde no llegaron los alemanes, incluida la Leningrado sitiada y hambrienta. Entre 1941 y 1943 se registró la muerte de 516 841 internos del Gulag, y es posible que la cifra fuera mayor. Podemos suponer que estos cientos de miles de muertes adicionales no se habrían producido si los alemanes no hubieran invadido la Unión Soviética: pero estas personas no habrían sido tan vulnerables si no hubieran estado en el Gulag. La gente que murió en los campos de concentración soviéticos no puede contarse sencillamente como víctimas de Alemania, incluso aunque la guerra de Hitler acelerase sus muertes.[16]

Otras personas, como los habitantes de la Ucrania soviética, sufrieron más bajo Stalin y Hitler que los habitantes de Rusia. En la Unión Soviética de antes de la guerra, los rusos tenían muchas menos probabilidades de ser alcanzados por el Gran Terror de Stalin (aunque también muchos de ellos lo sufrieron) que los miembros de las pequeñas minorías nacionales, y muchas menos probabilidades de padecer la hambruna (aunque muchos la padecieron) que los ucranianos o los kazajos. En la Ucrania soviética toda la población estuvo bajo la ocupación alemana durante buena parte de la guerra, y las tasas de mortalidad fueron mucho mayores que en la Rusia soviética. Los territorios de la Ucrania actual fueron el centro de las políticas asesinas tanto de Hitler como de Stalin durante la era de los asesinatos en masa. Unos tres millones y medio de personas cayeron víctimas de las políticas asesinas estalinistas entre 1933 y 1938, y otros tres millones y medio perecieron por las políticas alemanas entre 1941 y 1944. Quizá tres millones más de habitantes de Ucrania murieran en combate o como consecuencia indirecta de la guerra.

Aun así, el Estado independiente de Ucrania ha seguido a veces una política de exageración. En Ucrania, escenario importante tanto de la hambruna de Stalin de 1932-1933 como del Holocausto de 19411944, el número de ucranianos muertos en la primera ha sido exagerado hasta superar al número total de judíos muertos en el Holocausto. Entre 2005 y 2009, los historiadores ucranianos vinculados a instituciones estatales repetían la cifra de diez millones de muertos en la hambruna sin ningún tipo de demostración. A principios de 2010, la estimación oficial de muertos en la hambruna descendió a la más discreta cantidad de tres millones novecientos cuarenta mil. Este encomiable (e inusual) ajuste a la baja acercó la postura oficial a la verdad (en un país dividido, el presidente siguiente negó la especificidad de la hambruna ucraniana).[17]

Bielorrusia fue el centro de la confrontación nazi-soviética, y ningún país sufrió más bajo la ocupación alemana. Las pérdidas en tiempo de guerra fueron proporcionalmente mayores que en Ucrania. Bielorrusia, más aún que Polonia, sufrió una decapitación social: primero el NKVD soviético mató a los maestros de escuela como colaboradores de los alemanes en 1942-1943. La capital, Minsk, quedó casi despoblada por los bombardeos alemanes, la huida de los refugiados, el hambre y el Holocausto; después de la guerra fue reconstruida como una metrópolis eminentemente soviética. Pero también Bielorrusia sigue la tendencia general. El veinte por ciento de la población que antes de la guerra habitaba en el territorio bielorruso murió durante la Segunda Guerra Mundial; pero a los jóvenes se les enseña que la proporción no fue de uno de cada cinco habitantes, sino de uno de cada tres. El gobierno actual celebra el legado soviético y niega que el estalinismo fuera letal al tiempo que echa todas las culpas a los alemanes o, más en general, a Occidente.[18]

La exageración no es sólo un fenómeno postsoviético o postcomunista, como revela el caso de Alemania. Sin duda, el reconocimiento alemán del Holocausto es excepcional y paradigmático. Ese no es el problema. La conmemoración alemana del asesinato en masa de judíos es un ejemplo singular de responsabilidad política, intelectual y pedagógica sin ambigüedades, y la fuente más importante de esperanza de que otras sociedades sigan un curso similar. Los periodistas y (algunos) historiadores alemanes han exagerado el número de alemanes muertos durante la guerra y en la evacuación, huida o deportación posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Se siguen citando cifras de uno o incluso dos millones de muertos, sin pruebas.

En el ya lejano 1974 un informe de los archivos de Alemania Occidental situaba en unos cuatrocientos mil el número de alemanes muertos entre los huidos o deportados de Polonia; el informe se eliminó porque las cifras eran demasiado bajas para servir al propósito político de presentar una imagen victimista. El mismo informe estimaba en doscientos mil los alemanes de Checoslovaquia muertos. Según un informe conjunto de historiadores checos y alemanes, esta segunda cifra se había exagerado en un factor de diez. Por tanto, la cifra de cuatrocientos mil alemanes muertos en el éxodo desde Polonia citada en un capítulo anterior quizá deba considerarse un máximo en lugar de un mínimo.

La suerte de los alemanes que huyeron o fueron evacuados durante la guerra fue similar a la de los ciudadanos soviéticos y polacos que, en mayor número, fueron deportados durante y después de la guerra. La experiencia de los alemanes huidos, evacuados y deportados no es, sin embargo, comparable a la de los diez millones de polacos, soviéticos, lituanos y letones, judíos y otros que fueron sometidos a las políticas alemanas de asesinatos en masa. Incluso en sus peores versiones, los horrores padecidos por los alemanes en fuga o durante la deportación no fueron políticas de asesinato en masa en el mismo sentido que las hambrunas planificadas, el Terror y el Holocausto.[19]

La cantidad de polacos afectados fuera de Polonia ha sido subestimada. Ni siquiera los historiadores polacos suelen recordar a los polacos soviéticos que murieron de hambre en el Kazajistán y la Ucrania soviéticos a principios de los años treinta, ni a los ejecutados en el Gran Terror de Stalin a finales de la misma década. Nadie menciona nunca que los polacos soviéticos sufrieron más que ninguna otra minoría nacional europea en los años treinta. Rara vez se cita el sorprendente hecho de que en 1940 el NKVD soviético hiciera más detenciones en la Polonia del este ocupada que en el resto de la URSS. En el bombardeo de Varsovia de 1939 murió más o menos la misma cantidad de polacos que en el de Dresde de 1945. Para los polacos, aquel bombardeo sólo fue el principio de una de las ocupaciones más sangrientas de la guerra, en la que los alemanes mataron a millones de ciudadanos polacos. Sólo durante el levantamiento de Varsovia murieron más polacos que japoneses en los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Un polaco no judío que viviera en Varsovia en 1933 tenía más o menos las mismas probabilidades de sobrevivir hasta 1945 que un judío que viviera en Alemania en 1933. Durante la guerra murieron casi tantos polacos no judíos como judíos europeos fueron gaseados en Auschwitz. Por cierto, en Auschwitz murieron más polacos no judíos que judíos de cualquier país europeo, con excepción de Hungría y la propia Polonia.

Ante el ingreso de Polonia en la Unión Europea, la crítica literaria polaca Maria Janion decía: «A Europa, sí, pero con nuestros muertos». Es importante que sepamos todo lo posible acerca de esos muertos, y también su número. Sin embargo, a pesar de sus tremendas pérdidas, Polonia es otro ejemplo de las políticas de exageración de las cifras de víctimas. Se enseña a los polacos que durante la guerra murieron seis millones de polacos y judíos. Al parecer, esta cifra la afirmó en diciembre de 1946 un destacado estalinista, Jakub Berman, con el propósito político interno de crear un equilibrio aparente entre los polacos y los judíos muertos. La estimación, «rectificada» por él mismo, de cuatro millones ochocientos mil probablemente se acerque más a la verdad, aunque sigue siendo una cifra colosal. Polonia tal vez perdiera en torno a un millón de civiles no judíos ante los alemanes y quizá otros cien mil ante los soviéticos. Acaso otro millón de polacos murieran a causa de malos tratos y como bajas de guerra. Son cifras terriblemente elevadas. El destino de los polacos no judíos fue inconcebiblemente duro en comparación con el de las gentes que sufrieron la ocupación alemana en el occidente de Europa. Aun así, un judío en Polonia tenía quince veces más probabilidades de que lo mataran durante la guerra que un polaco no judío.[20]

Catorce millones de personas fueron asesinadas con premeditación por dos regímenes durante doce años. Es un periodo que apenas empezamos a conocer, y menos aún a entender. Repitiendo cifras exageradas, los europeos dejan sueltos en su cultura millones de fantasmas de personas que nunca existieron. Por desgracia, son espectros con poder. Lo que empieza como una competición de martirologios puede terminar como un imperialismo martirológico. Las guerras de la antigua Yugoslavia de la década de 1990 empezaron, en parte, porque los serbios creían que en la Segunda Guerra Mundial habían muerto muchos más de sus paisanos de lo que era cierto. Cuando se remueve la historia, los números suben, las memorias se ocultan y el peligro aumenta para todos.

¿Pueden realmente los muertos pertenecer a alguien? De los más de cuatro millones de ciudadanos polacos asesinados por los alemanes, unos tres millones eran judíos. Todos ellos cuentan como ciudadanos polacos, puesto que lo eran. Muchos de ellos se identificaban poderosamente con Polonia; algunas personas que murieron como judías ni siquiera se consideraban a sí mismas como tales. Más de un millón de esos judíos se cuentan también como ciudadanos soviéticos, porque vivían en la mitad de Polonia anexionada por la URSS al principio de la guerra. La mayoría de ese millón vivía en territorios que ahora pertenecen a la Ucrania independiente.

La muchacha judía que grabó una nota a su madre en el muro de la sinagoga de Kovel, ¿pertenece a la historia polaca, a la soviética, a la israelí o a la ucraniana? Ella escribió su nota en polaco; otros judíos que estuvieron en la misma sinagoga y el mismo día escribieron en yiddish. ¿Y qué decir de la madre judía de Dina Pronicheva, que instó a su hija en ruso a que huyera de Babii Yar, que está en Kiev, la actual capital de la Ucrania independiente? La mayoría de los judíos de Kovel y de Kiev, como los de la mayor parte de Europa del Este, no eran ni sionistas, ni polacos, ni ucranianos, ni comunistas. ¿Puede decirse que murieron por Israel, Polonia, Ucrania o la Unión Soviética? Eran judíos, eran ciudadanos polacos o soviéticos, sus vecinos eran ucranianos, polacos o rusos. Pertenecen, de algún modo, a las historias de cuatro países, en la medida en que las historias de esos países sean en realidad diferentes.