Justicia distributiva en la escolástica tardía

En el análisis de la justicia distributiva, por parte de los autores escolásticos se nota claramente la influencia de Aristóteles (384-322 a. C.) y de Santo Tomás. Señalaba Aristóteles que la justicia distributiva «tiene lugar en las distribuciones de honores o de riquezas o de otras cosas que puedan repartirse entre los miembros de la república»[1]; ahora bien, en la concepción aristotélica, lo justo en las distribuciones se logra cuando las mismas se realizan atendiendo el mérito. Asignar grados de mérito no es tarea fácil, ya que «no todos entienden que el mérito sea el mismo. Los partidarios de la democracia entienden la libertad; los de la oligarquía, unos la riqueza, otros el linaje; los de la aristocracia, la virtud»[2].

La distribución debe ser proporcional en relación con el mérito. Este tipo de justicia se refiere a las cosas comunes «y es siempre conforme a la proporción antes dicha. Si se hace la distribución de las riquezas comunes, se hará según la razón que guarden entre sí las aportaciones particulares»[3]. Los bienes privados no son objeto de esta justicia.

En la Secunda secundae, Santo Tomás sintetizaba el pensamiento aristotélico de este modo:

Aristóteles establece dos partes o clases de justicia y dice que una dirige las distribuciones y la otra las conmutaciones. Como ya se ha dicho, la justicia particular se ordena a una persona privada, que, respecto de la comunidad, es como parte del todo. Ahora bien, toda parte puede ser considerada en un doble aspecto: uno, en la relación de parte a parte, al que corresponde en la vida social el orden de una persona privada a otra, y este orden es dirigido por la justicia conmutativa, consistente en los cambios que mutuamente se realizan entre dos personas. Otro es el del todo respecto de las partes, y a esta relación se asemeja el orden existente entre la comunidad y cada una de las personas individuales, este orden es dirigido por la justicia distributiva que reparte proporcionalmente los bienes comunes[4].

Este concepto de justicia distributiva es conforme al principio general de dar a cada uno lo suyo. Santo Tomás explica que «como la parte y el todo son en cierto modo una misma cosa, así lo que es el todo es en cierta manera de la parte y, por esto mismo, cuando se distribuye algo de los bienes comunes entre los individuos, recibe cada cual en cierto modo lo que es suyo»[5].

A estas alturas podemos ya remarcar la primera conclusión: la justicia distributiva trata del reparto de los bienes comunes. De aquí surge la cuestión de quién es el responsable de que exista justicia distributiva. Santo Tomás señala que «el acto de la distribución que se hace de los bienes comunes pertenece solamente al que tiene a su cargo estos bienes comunes», es decir, gobernantes, burócratas, o todo aquel que es responsable del cuidado o provisión de algún bien común. La justicia distributiva solamente reside en el resto de los individuos de una manera pasiva: «La justicia distributiva reside también en los súbditos a quienes se distribuyen aquéllos, en cuanto están contentos con la justa distribución de los bienes comunes, no de una ciudad, sino de una sola familia, cuya distribución puede ser hecha por la autoridad de una persona privada»[6].

En este capítulo analizaré sólo los bienes comunes públicos, dejando de lado las enseñanzas escolásticas acerca de la distribución de los bienes comunes familiares realizados por el padre de familia. No parece ser de mucha importancia, como tema de política económica, el modo en que se distribuyan los bienes dentro de una familia; mucho importa, en cambio, cómo es el proceso de producción y distribución de los bienes comunes.

¿Cómo se hace esta distribución de los bienes comunes entre los ciudadanos? Aquí, Santo Tomás sigue con alineamientos aristotélicos. Estos bienes se deben distribuir proporcionalmente.

Como ya se ha dicho, en la justicia distributiva se da algo a una persona privada, en cuanto lo de la totalidad es debido a la parte, y esto será tanto mayor cuanto la parte tenga mayor relieve en el todo. Por esto, en la justicia distributiva se da a una persona tanto o más de los bienes comunes cuanto más preeminencia tiene en la comunidad. Esta preeminencia se determina en la comunidad aristocrática por la virtud: en la oligárquica, por las riquezas; en la democrática, por la libertad; y en otros, de otra manera. De ahí que en la justicia distributiva no se determine el medio según la igualdad de cosa a cosa, sino según la proporción de las cosas a las personas, de tal suerte que en el grado que una persona exceda a otra, la cosa que no se dé exceda a la que se dé a la otra persona[7].

Mientras que la justicia distributiva regula las distinciones, «la conmutativa dirige los cambios que pueden darse entre dos personas»[8].

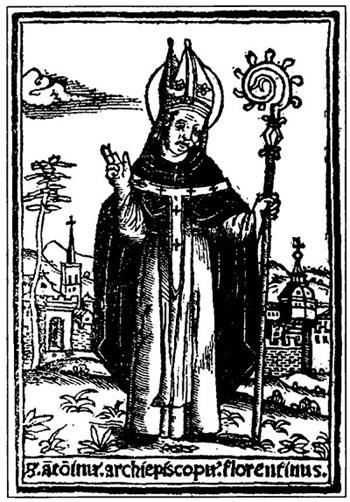

San Antonino de Florencia (1389-1459) tuvo una gran influencia en la escolástica hispana gracias a Francisco de Vitoria, que fue uno de sus principales traductores.

Los autores escolásticos que siguieron a Santo Tomás fueron continuadores de la línea aristotélico-tomista. Temas como las ganancias, los salarios y los intereses eran abordados como tópicos de justicia conmutativa. Los escolásticos llegaban a la conclusión de que no era función del gobierno determinar salarios, ganancias e intereses. Para analizar los mismos utilizaban un procedimiento igual al que empleaban para estudiar los precios de los bienes, determinando que los mismos debían de establecerse siguiendo a la estimación común que se realiza en el mercado[9].

Resulta llamativo que De Roover haya señalado que la justicia social era la principal preocupación de los autores escolásticos[10]. En realidad, nunca utilizaron el término. De Roover fue, sin duda, uno de los grandes especialistas de economía escolástica. Considero, sin embargo, que comete un desliz al señalar que la justicia distributiva «regulaba la distribución de riquezas e ingresos»[11]. En ningún tratado de autores escolásticos tardíos me fue posible encontrar el tratamiento de salarios, ganancias e intereses (stipendium, lucrum, usuris) como temas de justicia distributiva. Siempre eran analizados como cuestiones de justicia conmutativa.

San Antonino de Florencia destacaba que por la justicia distributiva «quienes gobiernan son dirigidos debidamente en la distribución de los bienes comunes, de acuerdo con la calidad de los súbditos»[12]. Acerca de la importancia de este tipo de justicia continúa diciendo:

En la multitud, donde hay mucha diversidad de condiciones y méritos, a no ser que sean distribuidos entre todos proporcionalmente por el que gobierna los honores, dignidades y oficios, además de los trabajos y gastos, se origina una notable disonancia entre los que habitan juntos, y en consecuencia todo el orden político se desliza poco a poco a la corrupción […]. El príncipe de los ladrones, si no repartiera el botín equitativa y proporcionalmente a la astucia y el esfuerzo de los ladrones, sería muerto por sus compañeros o, por lo menos, depuesto de su potestad[13].

Francisco de Vitoria opinaba en forma similar:

Si la justicia establece una igualdad entre dos hombres privados que compran y venden, se llama justicia conmutativa; pero si la establece entre la república o la comunidad y el hombre privado, recibe el nombre de distributiva. Además, nota que la justicia distributiva reside en el príncipe en su actuación y debe existir en los súbditos de tal modo que sufran ecuánimemente la distribución[14].

Domingo de Soto, como Vitoria, en su comentario a la obra de Santo Tomás, remarcó que la responsabilidad por la distribución «reside en el jefe del Estado, a quien le corresponde repartir los bienes públicos»[15]. Comentando la Etica de Aristóteles, considera apropiado que «se llame justicia distributiva a aquella justicia particular con que el hombre se muestra justo en el reparto de los bienes comunes»[16]. Más adelante, señala que este tipo de justicia es la que «media entre el todo y las partes, o sea, la que reparte justamente los bienes comunes entre los ciudadanos»[17]. Debido a este tipo de justicia, uno recibe los bienes «no por ser propiedad suya, sino por ser propiedad del todo de que el hombre forma parte. Porque lo que es del todo pertenece también en cierto modo a cada una de las partes»[18].

Esta distribución no está exenta de dificultades.

Mas cuando el jefe de un Estado, o los dispensadores de los bienes comunes tienen estos bienes en su poder, con muchísima dificultad se les puede convencer a que los distribuyan, si tienen ocasión de apropiárselos para sí. Y una larga experiencia nos dice que así sucede, tanto por parte de los gobernantes como por parte de los que se hallan al frente de ellos. Y se confirma esta razón con la autoridad de Aristóteles, quien en el 2 de los Políticos dice que los hombres se sienten más impresionados por los bienes propios que por los comunes[19].

Domingo de Soto termina haciendo una advertencia:

Finalmente, han de tener aquí en cuenta los jefes de Estado que como la justicia distributiva es una virtud que actúa entre dos extremos, está por uno y otra limitada. Y así ni permite que los bienes se repartan en tanta abundancia que deje exhausto el erario público, que es sumamente necesario que esté abastecido, ni permite que se muestren tan austeros en la distribución de los bienes, que no hagan con ellos favor alguno a los ciudadanos que, muchísimas veces, tienen de ellos necesidad. Y sobre todo han de evitar siempre que los tributos y censos que se imponen al pueblo con destino a las necesidades públicas no se empleen en usos extraños; porque de aquí nacen grandes peligros para la sociedad, y el pueblo, que no carece de privaciones, se siente gravemente oprimido; ya que esto suele ser la causa de que los tributos se aumenten de día en día. Pero esto se tratará más por extenso al fin de la cuestión siguiente.

Martín de Azpilcueta señaló que los gobernantes, cuando cobran impuestos injustamente, violan la justicia distributiva. Asimismo, remarcó que el gobernante debe restituir si…

[…] hizo repartimiento de alguna quantidad de dinero impuesta al pueblo (para que por casa, y según la hacienda de cada cual se pagase) & impuso más o menos a unos de lo que era razón en perjuicio de otros. M. según S. Antonino, y todos, aunque no lo haga por odio ni mala intención, si la ignorancia del derecho, y hecho probable no lo escuso, porque violó la justicia distributiva, y debe restituir el agraviado, en lo que lo agravió según todos. Y lo mesmo es, del que reparte las cosas comunes y dio más o menos a alguno de lo que cabía, según Caietano[20], porque estos quitan lo debido a lo suyo al agraviado[21].

Estas doctrinas sobre justicia distributiva siguieron enseñándose por largo tiempo. Pedro de Ledesma († 1616), catedrático de vísperas en Salamanca entre los años 1608 y 1616, y también profesor en Segovia y Ávila, sintetizó en su Suma de moral gran parte de estas enseñanzas.

Para empezar, «la justicia distributiva ha de ordenar el todo a las partes […] ordena el bien común, en orden a los particulares»[22]. La justicia conmutativa es más perfecta que la justicia distributiva:

[…] lo que se da por la justicia conmutativa es devido absolutamente al ciudadano, y es cosa suya, a la quel ya tiene derecho adquirido. Lo que se da y distribuye por la distributiva, no es desta manera devido, ni es de el particular, ciudadano, si tiene derecho adquirido, sino devese hazer suyo conforme a sus méritos, y conforme a su calidad[23].

Una de las típicas actitudes que violan la justicia distributiva es la acepción de personas. Es una injusticia que se comete en la distribución de los bienes comunes, cuando uno se prefiere a otro: no por los méritos que tiene en orden a aquella cosa, sino por otra causa no debida. Por ejemplo, darle parte de los bienes comunes a un amigo o pariente. «Este vicio no se puede cometer si no es respecto de aquellos, a los quales los bienes son communes. Si se distribuyen los bienes communes de una República, la acceptación de personas se ha de cometer respecto de los ciudadanos, que son partes de la República»[24]. El juicio varía cuando no se trata de bienes comunes, «si alguno de su propia liberalidad distribuyesse de sus propios bienes en los ciudadanos o hiziese un combite, y de la tal distribución exceptasse a su enemigo: este tal aunque peque contra la charidad, no es acceptador de personas. Porque no distribuye bienes communes»[25].

La aceptación de personas no sólo es condenada por desventajosa para la sociedad, sino éticamente: «La acceptación de personas es la destrucción de la República, y causa grandísimo detrimento en ella, y en los ciudadanos. Luego de su naturaleza es pecado mortal pernicioso a la República»[26].

Dentro de este campo, uno de los puntos más importantes para la política económica es el que se refiere a la justicia en la imposición de tributos. Los tributos y cargas públicas «se han de poner según la forma de justicia distributiva»[27].

Pedro de Ledesma reduce a tres los tipos de impuestos que se solían cobrar en ese entonces:

Para no violar la justicia distributiva, estos impuestos debían cumplir cinco condiciones:

—El Papa.

—El concilio.

—El emperador.

—El rey (incluyendo las autoridades de las repúblicas).

—Señores que no reconocen superior en lo temporal.

Pedro de Ledesma realiza otras consideraciones particulares, como condenar la sisa (impuesto al vino y carnes): «los pobres tienen más necesidad de comprar estas cosas, que no los ricos. Porque los ricos tienenla de suyo, y los pobres no: luego el tal tributo no es justo»[29]. Este tipo de impuesto se podría cobrar solamente en casos de:

Según Ledesma, «en orden al mismo bien público el Rey tendrá authoridad de libertar de tal tributo, o de los tales tributos algunas personas»[30]. Esto sólo se justificaba existiendo una causa «justa y razonable». El rey o el príncipe tenían autoridad para eximir del pago de impuestos a nobles y caballeros (porque defienden la república del extranjero y del vulgo) y a los eclesiásticos. Independientemente de esta autoridad, el rey y príncipe «por hazer gracia y liberalidad con unos, no puede cargar demasiado los otros»[31]. No sólo condenaba a quienes imponían los tributos injustos, sino también a «los ministros», que cobran los tributos que saben, ciertamente, que el tributo es injusto, pecan mortalmente contra justicia conmutativa, y están obligados a «restitución»[32]. Asimismo, los que votan un tributo injusto «pecan mortalmente contra justicia»[33].