La propiedad privada

Un día, San Francisco de Asís transitaba por una ciudad y frente a él apareció un endemoniado. Este, acto seguido, le interrogó: «¿Cuál es el peor pecado del mundo?». San Francisco respondió que el peor pecado del mundo es el homicidio. El endemoniado respondió que hay un pecado todavía mayor que el homicidio. San Francisco dijo entonces: «En virtud de Dios, dime, ¿cuál es ese pecado que es mayor que el homicidio?». El diablo respondió que tener bienes que pertenezcan al prójimo es un pecado mayor que el homicidio, porque más gente va al infierno por esta razón que por ninguna otra[1].

Continuando con la tradición tomista, los escolásticos tardíos otorgaron mucha importancia a la justificación de la propiedad privada. Su objetivo era comprobar si el derecho de propiedad privada estaba de acuerdo con la ley natural y la ley divina. Algunos autores de la primera escolástica habían argumentado en contra de este derecho, criticando a quienes poseían riquezas y recomendando la propiedad común. Santo Tomás de Aquino (1226-1274) y los escolásticos tardíos rechazaron esta condena, fundamentando sus razones en argumentos evangélicos y en un profundo análisis de la acción humana.

Aquellos que se oponían a la propiedad privada frecuentemente se amparaban en el pasaje del joven rico (Lucas 18: 18-25). Un joven miembro de una de las principales familias se acercó a Jesús y le preguntó:

Maestro bueno, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo Dios. Ya sabes los preceptos: no adulterarás, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Díjole él: todos esos preceptos los he guardado desde la juventud. Oyendo esto, Jesús le dijo: Aún te queda una cosa, vende cuanto tienes y repártelo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. Él, oyendo esto, se entristeció, porque era muy rico. Viéndolo Jesús dijo: ¡qué difícilmente entran en el reino de Dios los que tienen riquezas! Porque más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios.

Muchos interpretaban que con esta actitud Nuestro Señor Jesucristo condenaba la posesión de riquezas. Los escolásticos tardíos indicaron, por el contrario, que ésta no era la interpretación correcta. Citaban para ello Lucas, 14: 26, donde Jesucristo dice: «Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo».

Los escolásticos aclaraban que en este pasaje el Señor no ordena, no manda odiar a los padres; tal doctrina sería contraria al mandamiento de honrar al padre y la madre. La interpretación escolástica y tomista de este versículo es la de que a todos aquellos que valoran algo más que a Dios (su creador), se les negará la entrada al reino eterno[2]. En el Evangelio según San Mateo (10:37), el pasaje anterior se lee: «El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama al hijo o la hija más que a mí, no es digno de mí».

Valorar una cosa creada por encima de su Creador, tal como lo hizo el joven rico al preferir las riquezas al mandato divino, es ir en contra del orden natural[3]. Tal como indica el Evangelio según San Lucas (12: 29-31): «No andéis buscando qué comeréis y qué beberéis, y no andéis ansiosos, porque todas estas cosas las buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis de ellas necesidad. Vosotros buscad su reino, y todo eso se os dará por añadidura».

Con respecto a la riqueza, los escolásticos recordaban que, según los patrones de aquella época, muchas personas cercanas a Nuestro Señor eran «ricas». José era propietario de un taller de carpintería; Pedro tenía su barca y Mateo era un recaudador de impuestos. Jesucristo alabó al rico Zaqueo[4]. El poderoso José de Arimatea mantuvo su fe en el Señor aun cuando los apóstoles dudaban (Mateo, 27: 57). Por eso los escolásticos tardíos concluyen que Jesucristo no condenó la posesión de riquezas, sino el apego a ellas[5].

Los opuestos a la propiedad privada citaban frecuentemente el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, 2: 44-46: todos los que creían vivían unidos, teniendo todos sus bienes en común; pues vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos, según la necesidad de cada uno.

Al igual que Santo Tomás[6], los escolásticos tardíos recordaban la condena de San Agustín a las enseñanzas de los llamados «apostólicos». Declaraban que era una herejía decir que aquellos que poseían bienes no podrían entrar en el reino de los cielos. Leonardo Lessio (1554-1623) hacía notar que en las escrituras existían muchos pasajes que indicaban que la posesión no es un pecado[7]. Miguel Salón (1538-1620) también invocaba la autoridad de San Agustín[8].

Juan de Medina (1490-1546) añadió que pese a que algunos de los apóstoles tenían propiedades, Jesús no les mandó dejarlas. Según este autor, la ley natural ni manda ni prohíbe la división de bienes[9]. Pedro de Aragón explicó que si suponemos que para ciertas personas es conveniente tener sus bienes en común (como puede ser el caso de los miembros de las órdenes religiosas), no por eso se puede concluir que la misma conveniencia regiría para la humanidad en general[10]. En caso contrario, con el mismo razonamiento se podría llegar a decir que, como es mejor para los religiosos permanecer célibes, también sería mejor que nadie se casase.

Según Medina y Aragón, la condena a Ananías (que aparentó entregar todas sus riquezas a los apóstoles) no prueba que las riquezas son malas. Ananías pecó por mentirle al Espíritu Santo[11]. Para reforzar su argumento Medina cita el Salmo 62-11: «Si abundan las riquezas, no apeguéis vuestro corazón»[12]. Henrique de Villalobos (c 1637) citaba Proverbios 10: 22: «La bendición de Dios es lo que enriquece, nuestro afán no le añade nada»[13].

San Francisco de Sales, con su incuestionable don de palabra, explicó cómo se puede ser pobre en medio de la riqueza de la siguiente manera:

Diferencia hay entre tener ponzoña o estar emponzoñado. Los boticarios tienen casi todos veneno para servirse en ciertas ocurrencias, mas no por esto están venenosos; porque no tienen el veneno en el cuerpo, sino en las boticas. Así puedes tú también tener riquezas sin estar emponzoñada dellas; esto será si las tuvieres en tu casa o en tu bolsa, y no en tu corazón. Ser rico en efecto y pobre de afición es la gran dicha del cristiano, por cuanto por este medio tiene las comodidades de las riquezas para este mundo, y el merecimiento de la pobreza para el otro[14].

Luego de defender con argumentos bíblicos la posesión privada de bienes, los filósofos y juristas medievales defendieron la propiedad con un análisis puramente lógico y racional. Demostraron la conveniencia de la propiedad privada para el desarrollo de la humanidad. Los doctores realizaban razonamientos utilitarios indicando que los bienes que se tienen en propiedad privada se usan mejor que aquellos que se tienen en común. Esta explicación implica una teoría del desarrollo económico: la división de bienes y su posesión por personas particulares facilita el incremento en la producción.

Desde el momento en que Adán y Eva cometieron el pecado original, la Tierra ya no fue un paraíso. Las necesidades de los hombres se tornaron muy superiores a los medios para satisfacerlas. Justamente por ser estos bienes escasos fue necesaria la propiedad privada, porque cuando los bienes son de todos no son de nadie, nadie se preocupa por su mantenimiento, pero todos quieren usufructuarlos.

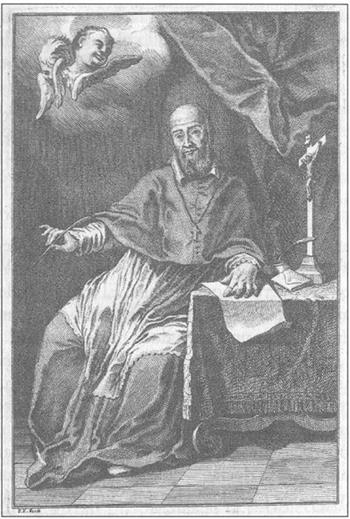

San Francisco de Sales (1567-1622). Su libro Introducción a la vida devota, muestra cómo se puede ser santo en medio de la abundancia.

Este punto queda claramente ilustrado con uno de los sermones populares de San Bernardino que brindamos a continuación.

¿Habéis oído antes la historia del burro de los tres pueblos?:

«Sucedió en el Valle de la Luna. Junto a un molino había un galpón. Tres pueblos se pusieron de acuerdo en comprar un burro y mantenerlo en el galpón, para que llevara al molino el grano de los tres pueblos. Un habitante del primer pueblo fue a por el burro, lo llevó a su casa, le puso sobre el lomo una buena carga de trigo y lo condujo al molino. Durante la molienda, soltó al burro para que pastara, pero por el mucho pisoteo poca hierba crecía. Molido el trigo, tomó la harina, la cargó sobre el burro y la llevó a su casa. Descargó el burro y lo llevó al galpón, pensando para su coleto “el que lo usó ayer debe haberle dado mucho pasto. Sin duda, ahora no necesita nada”. Y lo dejó. Al día siguiente, otro hombre del segundo pueblo fue a por el burro. Se lo llevó a casa, lo cargó más que el día anterior y, sin haberle dado de comer lo llevó al molino. Terminada la molienda y llevada la harina a casa, devolvió el burro al galpón, sin darle nada, pensando que el usuario del día anterior debía haberlo tratado bien. Y lo dejó sin más, mientras decía “¡oh, ahora estoy muy ocupado!”. Y ya van dos días en que el burro no comió nada. El tercer día llegó otro del tercer pueblo, retiró el burro y lo cargó más que nunca mientras decía: “Este es un burro de la municipalidad. ¡Ha de ser guapo!”, y lo llevó al molino. Pero, de vuelta, ya molido el trigo, el burro iba más lento y se detenía a menudo. Por eso el usuario tuvo que azuzarlo con el látigo, y a latigazos y en medio de grandes esfuerzos pudo llegar a casa. De vuelta al galpón, el burro apenas podía moverse, y el otro lo azuzaba con malas palabras y le decía: “¡Qué burro tiene la municipalidad para servir a tres pueblos! ¡Es una porquería!”. Al fin, luego de unas cuantas andanadas de golpes llegaron al galpón. Y también ese día no se le dio nada».

¿Queréis saber cómo terminó? Al cuarto día reventó y lo despellejaron[15].

Domingo de Soto criticó la propiedad común desde una perspectiva aristotélico-tomista[16]. Declarando que en un sistema basado en propiedad común sería imposible lograr una abundancia de bienes, analizaba los efectos de tres tipos distintos de propiedad común:

Soto admitió que cada uno de estos sistemas tiene su desventaja.

El primer tipo de arreglo daría lugar a fuertes discordias:

En este caso los trabajos serían desiguales, ya que quien tiene más terreno tiene más que trabajar, y los frutos, en cambio, se repartirían del mismo modo a todos según la necesidad de cada uno; y nadie llevaría con igualdad de ánimo que no recibiera tanto cuanto con su trabajo hubiera producido[17].

También surgirían problemas si la propiedad de la tierra fuese común:

Si quisieran que los terrenos fueran comunes, los hombres tomarían motivo de aquí para la desidia y flojedad, porque es indecible el amor ardiente que se tiene por las cosas propias y lo desidioso y flojo que es para las comunes. Como sucede que cuanto mayor es el número de los criados, tanto peor es el servicio, porque todos esperan que hagan los demás lo que uno había de hacer. Pues otro tanto sucedería en una sociedad semejante. Y de esta manera el reparto de los frutos sería motivo de envidia[18].

Las mismas consecuencias se seguirían si tanto las tierras como sus frutos fueran poseídos en común:

Y como consecuencia uno arrebataría cuantos frutos le fuera posible, cosa que en esta ocasión intentarían todos en provecho propio, dada la sed de riquezas de los hombres. Por este camino era inevitable que se perturbara la paz y la tranquilidad entre los ciudadanos y la amistad que intentaban favorecer tales filósofos[19].

Donde no hubiese división de bienes se imposibilitaría el orden en la sociedad y la cooperación social pacífica y voluntaria. Nadie estaría dispuesto a realizar las ocupaciones más peligrosas y el efecto sería el de «intranquilizar gravemente la sociedad»[20]. No sólo existían razones económicas y políticas en favor de la propiedad privada. A los escolásticos les preocupaban sobremanera los daños morales que se producirían si hubiera comunidad de bienes. «Desaparecería la virtud de la liberalidad», porque «quien no posee nada propio, no puede ser liberal»[21]. También desaparecería la virtud de la hospitalidad. Domingo de Soto citaba luego la autorizada opinión de San Agustín, que en el punto 40 de su libro De Haeresibus determinaba que era una herejía decir que los bienes no debían estar divididos[22]. Como se estableció en el Concilio de Constanza (1414-1418), incluso los clérigos pueden poseer bienes propios; Juan Hus fue condenado por oponerse a este principio.

Soto respondió con gran profundidad a aquellos que criticaban el régimen de propiedad privada debido a que existen todavía muchos males en aquellos lugares donde hay división de riquezas.

Y si alegas que la división de las riquezas no orilló totalmente todos los males e inconvenientes para la sociedad, puesto que existen aún tierras que no reciben cultivo a causa de la indolencia de los hombres, y existen también personas que, llevadas de la ambición y sed de riquezas, se injieren en lo ajeno, y otros males aparecidos, se responde que para la rectitud de la ley no es necesario que consiga por completo su fin, pues basta que establezca, según sus posibilidades, aquellas cosas que son acomodadas a tal fin; porque la libertad desbocada de los hombres no puede contenerse con ningún freno[23].

Pese a que el sistema de propiedad privada promueve la paz y la equidad, no puede erradicar el mal de la sociedad. Ninguna ley puede anular la capacidad pecadora del hombre.

Fray Tomás de Mercado (1500-1575) también reconoció el mayor cuidado y diligencia que se tiene para con los bienes propios. Por esta razón, la propiedad común sería contraproducente:

No se ama más una cosa de cuanto se tiene por propia. Si amo a Dios: es a mi Dios, creador y salvador; si al que me engendró, es a mi padre, si el padre a los hijos, son suyos; si la mujer al marido, porque lo tiene por suyo; y, al contrario, el marido a la mujer. Así vemos que comúnmente se dejan de querer, luego que entienden se enajenan y se conceden a otro. Y si se ama a un amigo es a mi amigo, o a mi pariente, o a mi vecino, o a mi prójimo. Si se quiere o desea el bien común: o es para mi religión o para mi orden, o para mi patria, o para mi república. Trae inseparable siempre consigo el amor, este vocablo mío: y es entrañal y natural la propiedad[24].

Desde el pecado original la codicia es tan grande que «no bastará el mundo a uno, cuánto más a todos como ahora no basta»[25]. Tomás de Mercado se percata del hecho de que la propiedad privada es el mejor medio para mitigar la escasez de los bienes económicos:

Ahora no hay quien no pretenda su interés y quien no cuide más de proveer su casa que la república. Así vemos que las haciendas particulares, esas van adelante, y crecen: las de la ciudad y consejo disminuyen: son mal proveídas y peor regidas, si no son ya ventas. Así dice Aristóteles, que es inevitable el deleite que el hombre recibe de ocuparse en sus negocios propios. No se puede fácilmente explicar cuanto hace al caso, para hacer una cosa con alegría considerar el hombre que es suya. Al contrario es gran tibieza la con que trata negocios comunes. De modo que perdida aquella primera caridad fue necesario que cada uno tuviese alguna parte en las temporalidades, en raíces o en muebles: para que ya no el amor universal, a lo menos el particular interés le moviese a conservarlo. De manera que creciesen todos los bienes repartidos y divididos, que no pudieran dejar de venir a muy menos, si en montón (supuesto el pecado) se quedaren[26].

Juan de Mariana (1535-1624) también reconoció la importancia que tiene el interés personal para el bienestar económico. Los bienes que se poseen en común se malgastan. Con un elevado espíritu de autocrítica citaba el ejemplo de lo mal que los sacerdotes jesuitas usaban las cosas que tenían en común:

Somos muy costosos por el vestido, que es de paño negro; y porque desde lo mucho a lo poco se provee del común a todos; el papel, la tinta, el libro, el viático, en que al cierto es natural que los particulares se alarguen en gastos mucho más ¿que si ellos de otra parte los proveyeran […] en viáticos y partes se gasta lo que no se puede creer, y en gastos comunes tan grande suma[27].

En otra de sus obras, Mariana aplica sus ideas para aconsejar al monarca: «Tenga también presente el príncipe que nada mueve tanto como la utilidad propia así a los reyes como a los particulares, y no crea nunca firme las alianzas ni las amistades de que no se pueda esperar ningún provecho»[28]. Remarca más adelante que: «tales son por cierto la condición y la naturaleza humana»[29].

Es lógico que con este enfoque Juan de Mariana llegue a la conclusión de que el intercambio de bienes (propiedades) era en provecho de los individuos y por ende de la sociedad:

Abolido el cambio mutuo de productos, la sociedad sería imposible, y viviríamos todos inquietos, congojosos, sin que nosotros fiáramos de nuestros hijos, ni nuestros hijos de sus padres. ¿Por qué pues ha sido constituida la sociedad, sino porque no bastándose uno a sí mismo para procurarse los elementos necesarios de la vida pudiéramos suplir la escasez con el recíproco cambio de lo que cada cual tuviese y le sobrase[30]?

Bartolomé de Albornoz hacía notar que hasta los sacerdotes cometían abusos cuando sus bienes eran administrados en común. Cuando los bienes se tienen en privado es más difícil que existan fraudes porque tienen:

[…] dueño a quien le duela, no se dexa engañar, lo que no acaece en la fábrica, que como no es de un particular que en ella sea interessado, acaece lo que dize el refrán: Asno de muchos lobos le comen[31].

Albornoz continuaba señalando que los que se encargan del taller «suelen ser tan carniceros, que muchas veces huelgan de matar la res, y que se pierden cien libras de carne, por que ellos haian un adarme»[32]. En su ejemplo, estos oficiales a cargo «declaran que la iglesia tiene necesidad de un cáliz o custodia que mandan al Maiordomo que la haya, si el Maiordomo con buen zelo dize que la fábrica no tiene dineros, o que está adeudada […] le excomulgan»[33]. Es común que se termine comprando al proveedor más caro y por ello Albornoz recomienda comprar mediante licitación pública las cosas costosas (asimismo aconseja nunca acudir a tasadores).

En su obra De Iustitia et Iure Luis de Molina (1535-1600) incluyó muchos argumentos en favor de la propiedad privada. Si las tierras se tuvieran en común serían mal cultivadas y peor administradas. La escasez se agravaría y la gente se pelearía por el uso y consumo de los bienes. Los poderosos explotarían inevitablemente a los débiles. Nadie estaría interesado en servir al bien público ni en ocuparse de aquellos trabajos que requieran un gran esfuerzo[34]. Según Molina, la propiedad privada pudo haber existido incluso antes del pecado original, ya que en esa situación la gente podría haberse puesto de acuerdo en dividir los bienes terrenales[35].

El mandamiento de no robar implica que la división de bienes no es contraria a la ley natural[36]. Como todos los escolásticos tardíos, Francisco de Vitoria (1480-1546) le daba gran importancia a la propiedad privada porque ésta permitía el uso moral de los bienes. Fue justamente Vitoria el que enfatizó que los derechos de la persona humana no dependían de la gracia de Dios, sino que emanaban de la naturaleza humana como seres creados a imagen y semejanza de Dios. Por más pecadores que fueran o hubieran sido, los indígenas tenían derechos que debían ser respetados por los españoles:

Algunos hubo que defendían que el título de dominio es la gracia y por tanto, que ningún dominio tienen sobre las cosas los pecadores, al menos aquellos que actualmente estén en pecado mortal. Error fue este de los pobres de Lyon o Valdenses, y después de Juan Wiclef, uno de cuyos errores, condenado en el Concilio de Costanza, dice: «Nadie es señor civil mientras esté en pecado mortal»[37].

Luego de dar argumentos bíblicos, Vitoria pasa a argumentar usando la razón y siguiendo a Santo Tomás. La falta de fe no cancela la ley humana o la natural. Como todas las formas de posesión (dominia) se derivan de la ley natural o humana, y no pueden ser anuladas por la falta de fe.

Vitoria concluye:

[…] ni el pecado de infidelidad ni otros pecados mortales impiden que los bárbaros sean verdaderos dueños o señores, tanto pública como privadamente, y no pueden los cristianos ocuparles sus bienes por este título, como amplia y generosamente enseña Cayetano en sus comentarios sobre la Secunda secundae qu. 66, a. 8[38].

Vitoria, como otros escolásticos, también aclaraba que las limosnas se deben realizar con los bienes propios y no con los comunes[39]. Las virtudes de la caridad, liberalidad, hospitalidad y generosidad se dificultarían enormemente en un mundo sin propiedad privada.

No debe sorprendernos el hecho de que algunos autores hayan utilizado argumentos utilitarios. Estos generalmente venían precedidos de los argumentos que probaban que la división de bienes está de acuerdo con la ley natural. Para los escolásticos tardíos, sin embargo, la división de bienes externos es materia de ius gentium, que proviene de principios distintos de aquellos que fundamentan la ley natural[40]. Báñez remarcaba que la ley natural consiste en principios evidentes y conclusiones que se derivan necesariamente de ellos.

Utilizaba el ejemplo de la justificación de la propiedad privada partiendo del principio de la ley natural que señala que hay que tratar al prójimo de la manera como nos gustaría ser tratados. A partir de esta regla se llega fácilmente a la conclusión «no se debe robar». El ius gentium, por otra parte, puede ser definido como «aquella parte del sistema legal, nacional o internacional, que se deriva de las costumbres comunes que prevalecen entre gente diversa»[41]. Para Báñez, el derecho de gentes no se compone de principios autoevidentes ni de las conclusiones que necesariamente se derivan de ellos. Se compone, sin embargo, de principios que son tan convenientes y útiles para el ser humano que toda nación debe reconocerlos. Báñez presenta dos ejemplos de ley humana positiva (derecho consuetudinario): el principio que establece que la división de la propiedad es necesaria para la sociedad humana, y el principio que señala que la propiedad debe dividirse. Señalaba que estos principios no son evidentes por sí mismos, provienen de razones utilitarias. Son «tan convenientes y útiles a las sociedades humanas» que no existe nación que no los admita. Por ejemplo «el cultivo de los campos es indispensable para el sustento de la vida humana y para el mantenimiento de la paz de la república»[42]. Estos principios a que Báñez hace referencia no se desprenden de aquellos que son evidentes por sí mismos, sino del hecho de que es «conocida la malicia de los hombres», por eso «sabemos que ni los campos serían bien cultivados en común, ni habría paz en la república, luego vemos que es conveniente efectuar la división de bienes»[43].

Según Leonardo Lessio, una vez ocurrido el pecado original, dividir los bienes en propiedad privada no sólo es lícito, sino provechoso para la humanidad. Fundamentaba muchos de sus puntos con pasajes bíblicos. Para demostrar lo provechoso de la división de bienes, Lessio utilizaba argumentos aristotélicos. Sin propiedad privada los bienes serían mal cuidados y la paz entre los hombres se tomaría imposible. Según Lessio esto fue lo que sucedió con la familia de Abraham y Lot: sus ánimos sólo se aquietaron cuando la tierra fue dividida entre ellos (Génesis, 13)[44].

Antonio de Escobar y Mendoza (1589-1669), tras repetir argumentos similares, explicaba que casi todos los pueblos, excepto los más bárbaros y salvajes, aceptan la división de la propiedad porque fomenta una mejor administración de los bienes[45].

Es posible agrupar en cinco puntos los principales argumentos escolásticos tardíos:

Agora estamos tan sujetos a estas temporalidades, y tenemos tantas necesidades, que es menester que cada uno tenga su hacienda poca o mucha para que se sepa de qué se ha de valer en ellas, y deje la ajena de que se valga su dueño. Y fue esta división, y partición tan necesaria por nuestra miseria, y flaqueza, que aún a los religiosos que se esfuerzan a imitar en algo a aquella inocencia original, votando pobreza, y poseyendo los bienes en común, es menester que el prelado reparta y aplique a cada uno cuanto al uso, los hábitos, libros, papeles, y las demás cosas para que se sirva y aproveche en particular destas, cuyo uso le conceden: y dejen las otras de que usen y se aprovechen los demás, que también las han menester[47].

Santo Tomás y muchos de sus discípulos analizaron la propiedad de los bienes que se encontraron debajo de la superficie. Sus análisis y conclusiones son importantes para la política económica contemporánea porque, en muchos países, la legislación y el régimen de propiedad son distintos según donde se hallen los bienes: sobre la superficie o bajo la superficie. Siguiendo el razonamiento de San Antonino, Pedro de Ledesma remarcó que aquellas cosas que nunca tuvieron dueño «son del que las halla, y que el que las halla no comete hurto tomándolas»[48].

Aquel que encuentra una cosa tiene el derecho natural de apropiársela. Ledesma también reconocía que en su reino había muchas leyes particulares que violaban este principio.

Dependiendo de los casos, aquellas cosas que alguna vez tuvieron dueño (como los tesoros) podían o no permanecer en poder de quien las encontró. Cuando los familiares de aquel que escondió el tesoro sabían donde estaba éste, aquel que lo encontró no podía quedárselo. Miguel Salón, al analizar la propiedad de los tesoros, señalaba distintos factores que pueden hacer variar la conclusión. Un tesoro podía ser encontrado en tierra propia o en tierra ajena, a veces hallado por casualidad o con «industria y arte». Este autor agustino, después de distinguir entre los tesoros dejados o escondidos en una propiedad y luego olvidados para siempre y los otros tesoros dejados adrede por algunos en tumbas, sepulcros o simplemente en algún lugar por cualquier tipo de razón (por ejemplo, los tesoros que los indios guardaban en sus sepulcros), llega a la conclusión de que este segundo tipo de tesoro no es de quien lo encuentra, sino de quien lo depositó o de sus sucesores. Criticaba, por ende, a los españoles que tomaban el tesoro de los indios. Esta acción era un robo y era necesario restituir a los damnificados.

Los bienes que estaban en tierra de nadie, sin embargo, pertenecían por derecho natural a quien los encontraba[49]. Salón especificaba que la misma regla debía aplicarse cuando uno hallaba un tesoro en su tierra.

Los escolásticos medievales llegaban a una conclusión distinta cuando el tesoro era encontrado en propiedad ajena. Para Salón, si uno lo encontraba por razones fortuitas, una mitad debía ser para el propietario del terreno y la otra para el descubridor. Ahora bien, si uno daba con él después de muchos trabajos y diligencias todo el tesoro debía corresponderle al dueño del terreno. Este juicio estaba fundamentado en el razonamiento de que si uno invierte a conciencia recursos y esfuerzos en buscar un tesoro en una propiedad ajena, se puede presuponer que uno tenía idea de su existencia. Por tal razón, se le otorgaba todo el tesoro al propietario para castigar al intruso[50]. Este juicio podía ser variado si realmente había razones para suponer ignorancia de parte del descubridor.

La mayoría de los autores tomistas prueban fácilmente que si uno compra un terreno con un tesoro escondido en él, uno es el verdadero dueño, incluso cuando el vendedor del terreno ignora la existencia del tesoro. Citan la parábola de Cristo que está en San Mateo 13: 44: «[…] el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo». Tanto el obispo de Valencia, el agustino Miguel Salón (1538-1620), como fray Pedro de Ledesma utilizaban este argumento. Claro está que si el derecho natural nos dice que un tesoro es de quien lo encuentra (totalmente si es en terreno propio o sin dueño, parcialmente en otros casos), con mayor razón concluían que todo aquello que estaba en el subsuelo por naturaleza también pertenecía al dueño de la superficie. Los ejemplos que ellos daban eran los de las vetas metálicas y los minerales, especialmente el oro y la plata. La regla, tal como la expresaban, decía que «mineralia et venae auri, argenti et cuiusque metalli stando in iure naturae sunt domini fundi et in bonis ipsius» (los minerales y las vetas de oro y plata y cualquier otro metal en estado natural son del dueño de la tierra y para su bien)[51]. Lo que se encontraba en el subsuelo era parte de la tierra, y los frutos de la tierra pertenecen a su propietario. Recordemos que el tesoro fue puesto por seres humanos en la tierra e igualmente estos autores escolásticos tardíos reconocían los derechos de su descubridor; los minerales vinieron puestos por la naturaleza; admitida la propiedad privada de los tesoros, la de las riquezas naturales del subsuelo se desprende más fácilmente.

El padre Gabriel Antoine (1678-1743) juzgaba que las piedras, el carbón, la cal, la arena, las minas de hierro y plomo que se encuentran en un terreno pertenecen al dueño de éste: «En efecto, son parte de la tierra porque ésta no consiste simplemente en su superficie sino en toda su profundidad hasta el centro de la tierra y es en esta extensión donde podemos encontrar estos frutos. A la misma conclusión podemos llegar con otros tipos de depósitos metálicos»[52].

Estas sentencias eran comunes entre los teólogos comentaristas de Santo Tomás. Ahora bien, el hecho de que aquellos generalizaran su análisis acerca de la conveniencia de la propiedad privada a las riquezas del subsuelo no impedía que reconocieran que por legislación positiva el gobierno (el rey en su caso) podía quedarse con parte del rédito que producía la explotación del subsuelo. Señalaban que este porcentaje variaba de reino en reino. Mientras que nos señalaban que lo usual era el quinto metálico (20 por ciento), otros señalaban que en Castilla ese porcentaje era del 66 por ciento (2/3). Este impuesto siempre se cobraba deductis expensis, es decir, deducidos todos los gastos de explotación[53]. No existe contradicción alguna entre este reconocimiento y el espíritu privatista de estos autores.

Lo único que hacían en este caso era generalizar a la explotación del subsuelo su análisis sobre la tributación. Así como por justa causa se podía cobrar un impuesto a las explotaciones agrícolas, también por la misma razón se podía exigir un impuesto a la explotación del subsuelo.

Los impuestos, para los escolásticos tardíos, eran una restricción al uso y al dominio de los bienes privados, y esa porción que se apropiaba la autoridad se destinaba a proteger la propiedad y con ella sus efectos beneficiosos (la paz, la concordia, el orden y el desarrollo)[54].

Pese a lo que se llegaba por derecho natural, «hablando de los minerales conforme a derecho natural, son del señor del lugar en que se hallan»[55]. las leyes particulares pueden dictaminar en contrario: «ay una ley (en España) en la cual se dize, que los réditos de los metales, y de las herrerías pertenecen al Rey […] otra que ninguno sin licencia o privilegio de el Rey puede cavar, o usurpar los tales […]». Son éstas las leyes que luego el sistema colonialista español impuso en muchos países latinoamericanos[56].

Uno de los autores que más influyó en la Escuela de Salamanca, Sylvestre de Priero (1456-1523), señalaba que las leyes que le conceden al príncipe los tesoros que hallan otros, aunque los hallen en sus propios campos y tierras, son violentas y contrarias al derecho natural y civil; la mayoría de los autores opinaban que estas leyes no obligaban en conciencia, aunque, cuando había sentencia judicial, deberían ser obedecidas. Sylvestre criticaba a un autor (Paludano) que señalaba que «por costumbre, los tesoros, cualquiera sea el lugar donde se encuentren pertenecen al Príncipe». Según Soto esta «costumbre no se introdujo en ninguna sociedad bien organizada […] y así si en algún lugar obtuvo vigencia tal costumbre, ha sido por la fuerza contra el derecho natural y de gentes»[57].

Francisco de Vitoria, citando a Conradus Summenhart, definió el dominio como la facultad de usar de una cosa en conformidad con las leyes establecidas. Es posible usar un bien sin ser el dueño del bien. En este sentido, el dominio se puede distinguir claramente del uso. El hombre que tiene dominio perfecto de un bien puede usar del mismo como le plazca; tiene derecho incluso a destruirlo. Según Villalobos:

[…] el dominio es acerca de la sustancia de la cosa: de suerte que el que la tiene la puede vender, y enajenar, y si quiere destruirla. El uso est potestas utendi re salva rei substantia: como quando uno usa del cavallo ageno, o del vestido[58].

Soto especifica que el objeto del dominio es el uso. Los escolásticos tardíos, por cierto, argumentaron que los bienes se usaban mejor cuando su propiedad era privada y no común (cuando hablaban de uso hablaban de uso social, político, económico y, por encima de todo, moral).

Diego de Covarrubias afirmaba que todo aquello que fuera fructífero en un terreno privado debía pertenecer al dueño de la tierra. Esto era así incluso en el caso de tratarse de bienes muy necesarios para la comunidad, bienes que debían su existencia a la naturaleza y no a la laboriosidad del propietario[59]. Añade Covarrubias que los árboles que producen frutos medicinales merecen un precio alto y gran estima, pero es falso concluir que debido a ello el dueño no tiene derecho a prevenir que otros usen esos bienes utilísimos[60]. Más aún, el propietario puede modificar e incluso reducir el tipo de plantación que existe en su territorio. Según este autor no había argumento para justificar la colectivización de las plantas y hierbas que se encuentran en propiedad privada.

La forma de usar la propiedad esencial para la economía es la transferencia de dominio. Los intercambios son, por su naturaleza, una transferencia de dominio. Domingo de Soto reconoció que «no existe nada más conforme a la justicia natural que respetar la voluntad de una persona que desea transferir el dominio de sus bienes»[61].

«Toda persona tiene el derecho natural de donar o transferir en la manera que le venga en gana las cosas que legalmente posee». Soto añade que el hombre puede ser propietario porque tiene voluntad libre; por esta misma condición de libertad puede transferir el dominio a quien quiera[62].

Como todas las cosas han sido creadas para el hombre, éste puede usarlas como guste. Más aún, poseer algo consiste en la facultad y el derecho de usar ese algo de cualquier manera que la ley permita, como donándolo, transfiriéndolo, vendiéndolo o consumiéndolo de diversas formas. Soto, pese a reconocer este derecho natural, establecía que la ley podía restringir la voluntad del dueño e incluso privarlo de su bien en contra de su voluntad. Pese a que el hombre es un animal social y por ende va a encontrar que es beneficioso vivir en sociedad, la república necesita una autoridad. Las principales funciones de la autoridad pública son las de defender la república y administrar justicia. Para cumplir esta tarea, la autoridad debe supervisar, hasta que alcancen la madurez racional, el uso que de sus bienes hacen los menores. En segundo lugar, una cantidad de bienes deben ser utilizados para sustentar a la autoridad (bienes que se transfieren por medio de impuestos). Por último, la autoridad tiene el deber de castigar los crímenes. Una manera de penar los actos criminales es privar a la parte culpable del uso de sus bienes[63].

El hecho de que el dominio y la posesión no son idénticos al uso de un bien (uno puede usar algo sin ser el dueño) no permite llegar a la conclusión de que el dominio de los bienes debe ser privado mientras que el uso debe ser común. Esta conclusión se da de bruces con los argumentos escolásticos tardíos en favor de la propiedad privada. Estos autores medievales favorecían la propiedad privada porque los bienes iban a ser usados de una mejor manera y, por lo tanto, iban a contribuir al bienestar humano[64].

Para muchos autores liberales la teoría de la necesidad extrema es la grieta que destruye el dique de la propiedad privada: si se acepta esta teoría no habrá forma de contener el aluvión colectivista. Para los escolásticos el principio de necesidad extrema es la excepción que confirma la regla. Y esta regla es que la propiedad privada es conforme a la naturaleza de las personas y que la misma promueve y facilita la conservación de la vida y la libertad humana.

Al igual que en otros temas, el análisis escolástico acerca de la necesidad extrema y el derecho de propiedad está fuertemente influenciado por los escritos tomistas. Santo Tomás comienza su análisis sobre este punto señalando que:

[…] puesto que son muchos los indigentes y no se puede socorrer a todos con la misma cosa, se deja al arbitrio de cada uno la distribución de las cosas propias para socorrer a los que padecen necesidad. Sin embargo, si la necesidad es tan evidente y urgente que resulte manifiesta la precisión de socorrer la inminente necesidad con aquello que se tenga, como cuando amenaza peligro a la persona y no puede ser socorrida de otro modo, entonces puede cualquiera lícitamente satisfacer su necesidad con las cosas ajenas, sustrayéndolas, ya manifiestamente, ya ocultamente. Y esto no tiene propiamente razón de hurto ni de rapiña[65].

Santo Tomás comienza destacando que estamos frente a un problema económico: por un lado tenemos una gran demanda de ayuda por parte de los indigentes, por el otro tenemos bienes escasos para satisfacer esa necesidad. Es necesario elegir quién recibirá ayuda y eso se deja al libre arbitrio de los dueños de los bienes. El de Aquino continúa su análisis:

El usar de la cosa ajena sustraída ocultamente en caso de extrema necesidad no tiene razón de hurto propiamente hablando, puesto que tal necesidad hace nuestro lo que tomamos para sustentar nuestra propia vida[66].

En estos casos también puede uno tomar clandestinamente la cosa ajena para socorrer al prójimo indigente. En otras palabras, el tomar bienes ajenos sólo puede ser justificado cuando no existe otro camino para evitar la muerte de una persona. Si una avioneta cae en una plantación en medio de la selva y alguno de los pasajeros heridos no puede por sí solo procurar los frutos necesarios, es justificable, según el pensamiento tomista, que otra persona tome estos frutos ajenos para socorrer al accidentado[67].

A esta misma conclusión llegan casi todos los comentaristas de Santo Tomás. Domingo de Báñez, el atento confesor de Santa Teresa, parte de la usual distinción escolástica entre uso y dominio de propiedad utilizando el ejemplo de los padres franciscanos menores que tienen el uso de los bienes pero no su dominio. Debido a los votos franciscanos de pobreza, el Sumo Pontífice es el único con dominio legal sobre los mismos. Correctamente percibe que en los bienes que desaparecen con el uso (bienes de consumo) no se puede distinguir entre uso y dominio, y que entonces es manifiesto que en los bienes durables el uso puede ser distinto del dominio[68].

Acto seguido Báñez define que en casos en que una o más personas enfrenten un caso de necesidad extrema los bienes de consumo se tornan comunes en cuanto a su uso, pero no en cuanto a dominio («non sunt communia quantum ad dominium»[69]). ¿Cómo es esto, si no se puede distinguir entre uso y dominio? A mi juicio esta contradicción sólo puede ser resuelta si el que usa un bien de consumo ajeno adquiere al mismo tiempo no sólo el dominio, sino una deuda por igual valor para con el antiguo poseedor del bien.

Francisco de Vitoria, el «padre» de la escolástica hispana, remarcó que los casos de necesidad grave no justifican tomar la propiedad ajena, pero que «la extrema necesidad no se ha de mirar sólo cuando uno está dando las boqueadas, sino quando uno está herido o exánime por falta de alimento y con la muerte no lejana»[70]. Este razonamiento es una aplicación práctica de la filosofía aristotélico-tomista. Si debido a las circunstancias uno está en una situación que conlleva peligro de muerte, no hay que esperar a que ese momento llegue para actuar. Utilizando el mismo ejemplo de la avioneta, podemos suponer que la misma cayó en la colina más elevada en el centro de una vasta propiedad privada. Desde allí la persona accidentada no puede ver restos de vida humana, pero sí ve que existe una plantación de árboles frutales. Parece lógico que, pese a no ser inminente la muerte por inanición, esta persona pueda tomar varios frutos para prevenir un daño extremo futuro. El argumento determinante sigue siendo la necesidad extrema, en un caso ésta puede ser presente, en otros será inminente y, en otros, muy posible.

El que los ricos tengan obligación de dar en necesidad grave a los pobres y éstos no puedan tomárselo por su mano, se comprende, porque es obligación de caridad, no de justicia, y el pobre no es ahí juez; ni es de presumir que reconozca la necesidad de otros pobres más necesitados, ni siquiera que pueda resolver qué bienes superfluos y disponibles tiene el rico[71].

Como el resto de los autores escolásticos, Vitoria encuentra una diferencia entre el robo en grave y extrema necesidad:

Respondo que no querría conceder que es licito; no es licencia laudable que alguien pueda robar lícitamente sin llegar a estar en extrema necesidad, especialmente porque entonces el mismo pobre se pondría en el lugar del juez, lo que no se puede defender porque, por ejemplo, se cree muy pobre y acaso lo son otros más que él, o también porque juzga que aquel rico posee bienes superfluos y acaso no es así, porque tiene muchos hijos e hijas. Segundo digo, dado que él sea más pobre y el otro rico, y constase que estaba obligado a dar, sin embargo no le sería lícito tomar lo del rico, porque sólo está obligado a socorrerla por débito de caridad y no por débito de justicia. Cuando algo es debido a alguien, que no puede recuperarlo y lo toma, se le debe en efecto por débito de justicia. Pero el rico no está obligado a socorrer al que sufre grave necesidad por débito de justicia, sin embargo por débito de caridad, y por eso no debe ser inferida la fuerza a los ricos de modo que sea robado su propio bien. Por lo cual no vale aquella consecuencia: alguien está obligado a dar y no quiere, luego puedo lícitamente tomarlo; porque todavía aquello es suyo y no mío.

Hasta aquí el argumento de Vitoria parece estar en línea con el pensamiento liberal, pero sin duda les resultará difícil a algunos miembros de esta escuela aceptar las razones que Vitoria brinda a favor del «robo a los ricos en casos extremos»:

Otra cosa es en el caso de extrema necesidad, porque entonces todo es común y aquello ya es mío y no del rico. Digo también que esta conclusión sobre la necesidad extrema se ha de entender ampliamente. No se debe favorecer a los ricos y tratar mal a los pobres. No se ha de conceder tanta licencia a los ricos, de modo que esperen para la extrema necesidad, cuando ya se ha llegado al último aliento de vida: «Cuando está boqueando»; ni se ha de entender así la extrema necesidad, sino cuando él se muriese mediata o inmediatamente. Basta, pues, ver al indigente yacente en el lecho, angustiado por sus dolencias, o cuando el hambre largo tiempo tolerada llega a tanta que camina rápidamente hacia la muerte si no se le socorre. Entonces hay ciertamente extrema necesidad y es lícito robar a los ricos, si se puede hacer sin escándalo. Este es el caso del hombre que tiene hijos y mujer; sin embargo, no tiene con qué sustentarlos, ni lecho en el que reposen sus fatigas, y están próximos a la muerte por malos tratos; entonces le es licito tomar lo del rico, excluido el escándalo.

Martín de Azpilcueta, el «Doctor Navarro», en su célebre Manual de confesores y penitentes (Salamanca, 1556), también analizó el tema de la necesidad extrema, y su análisis aparece como más respetuoso de la propiedad privada:

[…] nadie es obligado a donar nada al que está en extrema necesidad: porque basta que le preste lo necesario para lo librar della, y no tiene el tal necesitado derecho de tomar más de la hazienda agena que el dueño della, necesidad de se le dar: y por esto basta, que lo tome como prestado y no como suyo[72].

Tampoco está probado «que la necesidad extrema haze al necesitado señor absoluto de lo ageno, sino que le da derecho para usar dello, quanto para salir della le es necesario […]. La necesidad extrema sola no haze señor para usar de lo ageno, sin obligación de restituyr». Dijimos en nuestro ejemplo que una persona que se encuentra herida o debilitada en medio de una selva tropical puede tomar los frutos, por más que no tenga autorización del dueño. Si luego se encuentra con el dueño y este ultimo requiere compensación, ésta deberá hacerse tan pronto como las circunstancias lo hagan posible. Es indudable que es más ético pedir prestado que tomar prestado, pero ambas alternativas son, moralmente, superiores al robo.

Aquellos que asignamos una gran importancia a la propiedad privada podemos acordar con Azpilcueta que «el que toma algo en extrema necesidad es obligado a restituyrlo después, quando pudiere: hora tenga bienes en otra parte, hora no: hora la oviese consumido, hora no»[73].

Domingo de Soto hace más complejo el análisis al decir que «quien padece necesidad extrema puede remediarse con el pan ajeno, aunque no para venderlo; por lo cual parece que en este caso no se transfiera el dominio, sino que se pueda usar de lo ajeno. Sin embargo quien padeciera escasez de pan podría apoderarse de otra cosa ajena, para cambiarla por el pan [?]». De Soto pone el peso de la responsabilidad en aquellos que no socorren a quienes padecen extrema necesidad: «Quien no ayudara a un necesitado hallándose en tal artículo, quedaría obligado a restitución. Porque si estaba obligado a transferir el dominio a otro, obró como si retuviera una cosa ajena». Esta obligación de ayudar al prójimo es una obligación de misericordia y no de justicia[74].

El cardenal Juan de Lugo (1583-1660), en su obra, De Iustitia et Iure, amplía el análisis de este punto:

Yo en esta cuestión estimo que se ha de hacer una distinción de modo que concedamos en parte algo de ambos argumentos. Así, pues, digo que la extrema necesidad da derecho al indigente para que pueda tomar la cosa ajena y adquirir por este mismo hecho un derecho en la cosa misma, o en su uso, según la necesidad lo exija conforme se ha de indicar más abajo; sin embargo, el mismo dueño no tiene obligación de justicia de darla, sino de misericordia; pero después de que el indigente usa de su derecho y la recibe, el dueño está obligado por la justicia (ex justitia) a no impedir su uso ni a quitársela[75].

Cuando la necesidad grave parece conducir irremediablemente a la necesidad extrema, «el indigente puede proveer para sí de lo ajeno, al menos cuando no se trata de medios exquisitos o extraordinarios, de los cuales precisan los hombres comúnmente en necesidades semejantes, y lo cual por eso aquel otro estaba obligado a dárselos por caridad». Pero cuando uno sólo corre peligro de perder bienes que no son comunes, «no puede el indigente por su propia autoridad usurpar para sí lo ajeno, y esto aunque a veces aquel otro esté obligado por caridad al socorro».

Lugo prueba su afirmación utilizando su sentido común:

[…] porque si alguien, para huir de los enemigos que le persiguen, de los cuales teme la cautividad sola y la pérdida de libertad, precisa de caballo ajeno, se muestra durísimo y absolutamente increíble que no pueda sin saberlo el dueño tomar el caballo, aunque no pueda después nunca restituir al dueño ni el caballo ni su precio. Por lo cual parece que lo mismo se ha de afirmar si el caballo fuese necesario para él, a fin de huir de gravísima infamia positiva, en cuanto ésta frecuentemente no es menos sentida que la cautividad. Y lo mismo será en el caso de enfermedad perpetua o duradera o de males semejantes por la misma razón[76].

Dios creó los bienes visibles para que los hombres, mediante su uso, puedan vivir; la división de las posesiones nunca puede derogar este primer destino de los bienes materiales. El derecho a la libertad y a la vida es, en un sentido, superior al derecho de propiedad. Estos derechos surgieron para preservar la libertad y la vida. En casos extremos, cuando ambos derechos parecen contradecirse, el derecho a la libertad y a la vida debe primar. Por esa razón uno puede tomar frutos ajenos o escaparse de los enemigos en el caballo o la motocicleta del vecino. Aquel que se benefició con estos bienes ajenos tiene la obligación de restituir, lo que prueba que no es el dominio lo que cambia, sino el uso de los bienes.

Entiendo la preocupación de varios intelectuales ante esta teoría de la necesidad extrema. Aquellos que creen que aceptar esta limitación abre las puertas a la invasión de todos los derechos de propiedad deberían observar los hechos históricos. La teoría escolástica de la propiedad privada sirvió para fomentar un creciente respeto por la libertad personal. El deterioro alarmante en la protección de este derecho humano a la propiedad privada se ha dado por el auge de las ideas totalitarias de tinte socialista o nacionalsocialista. Los enemigos de la propiedad privada no han entrado por la puerta de la casuística escolástica, sino que penetran por los cimientos del edificio debilitando, como termitas insaciables, el pilar fundamental de la civilización: la libertad de la persona humana. A mi entender, era por respeto a ese derecho supremo a vivir en libertad por lo que los escolásticos limitaban el derecho de propiedad en aquellas circunstancias en que el respeto del mismo produciría la muerte o la esclavitud del inocente.

Los autores escolásticos no dedicaron mucho tiempo al análisis de los problemas ecológicos. Las tensiones entre el desarrollo económico y el medio ambiente sólo adquirieron importancia en periodos de alto crecimiento o de gran avance de la pobreza. Aquellos que vivieron en ciudades con actividad industrial, como San Antonino, que fue testigo de las condiciones sociales y económicas durante periodos de auge de la industria textil en Florencia, seguramente afrontaron algunos dilemas parecidos a los actuales. Los efluentes de las tinturas, por ejemplo, causaban impacto en la naturaleza, en el suelo y en las aguas. Pero la actividad económica y la población no eran suficientes para hacer mella en el río Amo, que atraviesa su bellísima ciudad. Lo mismo quizás sucedía con los moralistas que estaban viviendo a orillas del Tajo, en España, o del Tíber, en Roma. Seguramente había gente que tiraba basura o líquidos peligrosos en el Tajo, pero el mismo mantenía su claridad. Una realidad muy distinta de la frecuente imagen de aguas negras, espumosas y olientes que hacia finales del siglo XX circulaban por su cauce.

Uno de los temas que trataron fue el de las zonas de pastoreo comunes. Notaron cómo siempre estaban peor cuidadas que las tierras en régimen de propiedad privada. Pero las críticas a las acciones humanas o a los marcos legales que llevaban a la mayor aridez de esas tierras estaban más fundadas en el daño que se hacía a las personas que el que se hacía a la tierra misma. Esto era natural para ellos, ya que todos tenían una visión similar acerca del lugar de la persona humana en la creación y su rol en la naturaleza.

Estos filósofos morales y juristas basaban sus ideas sobre el hombre y la creación en los pasajes bíblicos, especialmente en el Génesis (1: 26-31). Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y a él deberían estar sometidos los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales, incluyendo los que se arrastran por el suelo. Dios dio dominio al hombre sobre todo lo creado. Y todo lo creado es bueno a los ojos de Dios.

San Antonino escribió: «De tal modo instituyó Dios la naturaleza humana que concedió a ella el dominio de todas las cosas, diciendo “dominad a las aves del cielo, a los peces del mar, y a las bestias de la tierra” (Génesis, 1)»[77]. No sólo hacían alusión a las tierras y a los animales, sino que la capacidad de dominio del hombre alcanzaba a los cielos y las estrellas, como vimos en sus escritos sobre la propiedad del subsuelo, y penetraba hasta el centro de la tierra.

Como señala Vitoria, Dios «dio a todos los hombres todos los bienes creados y todas las criaturas, es decir les dio el dominio de todas las cosas». Además de ser el hombre dueño de todas las criaturas, «es dueño del cielo y de la luna y del sol, en aquel modo en que puede usar de ellas, porque el cielo también ha sido creado para los hombres»[78].

Desde el comienzo de la raza humana existieron personas y grupos sociales con ideas muy distintas acerca de la importancia del ser humano en relación a otros seres creados, animados o inanimados. Los moralistas cristianos se preocuparon por desterrar estos mitos y, en muchos casos, pusieron en riesgo sus vidas. Quizás lo más ilustrativo aquí será citar el testimonio de San Bonifacio (c. 672-754). San Bonifacio, de la orden benedictina, fue uno de los precursores de la escolástica, ayudando a asentar, como quizás ningún otro, el cristianismo en Europa[79].

Pese a que San Bonifacio nació en Inglaterra (Winfrid o Wynfrid) se lo conoce por lo general como San Bonifacio de Mainz, y es uno de los santos patrones de Alemania. Fue allí donde realizó la mayor parte de su labor apostólica. De todas sus acciones para atraer a los paganos a la fe, se recuerda una muy especial. Bonifacio derribó un árbol que era considerado sagrado por las culturas locales. Pasaron muchos siglos desde entonces, y durante este periodo esta acción causó más sorpresa que alarma. Tal acción sería considerada hoy como radical, incluso criminal.

Su acción fue bien conocida en el continente europeo. Mientras realizaba su labor en la Hessia menor (723-725), una zona en el centro de la actual Alemania, llegó a su conocimiento que la población veneraba un majestuoso roble antiguo, que fue «consagrado» al dios de los truenos Thor (Júpiter, según algunas narraciones), en Geismar, al oeste de la abadía de Fritzlar.

Bonifacio derribó el árbol con una gran hacha y las muchas narraciones de este evento mencionan que el acto dio muchos frutos. Una multitud de paganos se convirtió al cristianismo al descubrir que su dios era falso. Con la madera del árbol caído, San Bonifacio construyó una capilla dedicada a San Pedro. Se cuenta que el roble se partió al caer en cuatro partes y en forma de cruz. Se dice también que brotaron abetos de los escombros del árbol caído. Inspirado en ellos, San Bonifacio comenzó a utilizar el abeto como símbolo navideño.

Quizás es imposible determinar con certeza por qué esa población veneraba ese roble pensando que era su dios. Otras tribus seguramente endiosaron colinas, montañas y otros accidentes geográficos. Si no existían víctimas humanas directas, los moralistas católicos nunca levantaron su voz en contra de las actividades económicas que afectaban a la naturaleza. La explotación minera, especialmente en las Américas, les daba amplia oportunidad para comentar. Pero nunca les preocupó la extracción de metales si ésta se realizaba sin explotar injustamente al trabajador.

En casos de duda y preocupación de si las actividades humanas estarían dañando a la creación, es lógico suponer que los escolásticos tardíos utilizarían la misma metodología que usaron para determinar qué tipo de tierras eran las más esquilmadas. Se preguntarían, en primer lugar, qué dicen las Sagradas Escrituras. Luego utilizarían la razón y su concepción de la naturaleza humana para analizar argumentos a favor y en contra, y tratarían de corroborar sus respuestas con el análisis empírico.

Otra situación que llevó a clérigos a actuar fue la contaminación atmosférica urbana. El esmog acompañó durante siglos la historia de la capital británica. En la Edad Media, la contaminación atmosférica llevó al rey Eduardo I a prohibir el uso de carbón para hacer fuego. Eduardo I asumió el trono en 1272 y falleció en 1307. Los romanos llamaban al carbón «la mejor piedra de Britania», e incluso llegaron a crear joyas con él. Dada su abundancia, a veces el carbón de piedra se encontraba en las costas y algunos lo llamaban «carbón de mar». Durante el siglo XIII después de una gran escasez de madera, el carbón se transformó en la fuente principal de combustible. La reina Eleonor, la madre del rey Enrique, enferma por la polución producida por el carbón, tuvo que alejarse al castillo de Nottingham para sanarse. Quizás eso influyó para que Enrique decidiera prohibir la quema de carbón y hasta imponer la pena de muerte para los que violaran la norma. Un grupo de gente rica y el clero llevaron una petición para que se impusiera esa prohibición. Pero los incentivos económicos pudieron más que las prohibiciones, y las grandes ciudades inglesas, especialmente Londres, siguieron sufriendo problemas ecológicos. En 1661 John Evelyn, escritor inglés y uno de los fundadores de la Sociedad Real (Royal Society), sugería en su obra Fumifugium la necesidad de cambiar el carbón por la madera para reducir el problema de la polución en Londres. En este tema, como en tantos otros, vemos que la preocupación es el efecto sobre el ser humano, y no sobre la naturaleza (por ejemplo la poda de árboles o el consumo de un bien no renovable, como el carbón de piedra).

Ninguna de las grandes figuras religiosas y expertos escolásticos, ni siquiera aquellos que, como San Francisco de Asís, se recuerdan hoy por su cercanía y comunión con la naturaleza, condenaron la caza o cría de animales. Ni siquiera cuando eran realizadas por diversión.

En 1567 el papa Pío V condenó las corridas de toros. No sólo penaba con excomunión a los participantes directos, sino también a los espectadores. No tardó mucho la Iglesia en cambiar de posición. El papa Gregorio XIII (1502-1585) la revocó y sólo condenaba a los clérigos que participaban[80].

Juan de Mariana abordó el tema de las corridas de toros en su tratado Contra los juegos públicos. Mariana presenta argumentos a favor y en contra: «Las personas más señaladas en bondad y en modestia las reprueban como cebo de muchos males, espectáculo cruel, indigno de las costumbres cristianas; otros, que parecen más prudentes, las defienden como á propósito para deleitar al pueblo, al cual conviene entretener con semejantes ejercicios, y los que estos dicen son mayor número, como muchas veces acontece que la peor parte sobrepuje en número de votos á la mejor»[81]. Mariana señala que a favor de la licitud de las corridas estaban Juan de Medina, Bartolomé de Medina y, con ciertas salvedades, Martín de Azpilcueta, el Doctor Navarro. Lo que le queda en claro a Mariana es que «el correr de los toros no es materia de religión»[82]. Con su incomparable sinceridad y franqueza, Mariana señala que «es cosa miserable no poder negar lo que es vergüenza confesar, grande afrenta de nuestra profesión, que no haya cosa tan absurda que no la defienda algún teólogo»[83].

En las prohibiciones del papa Pío V no se critican las corridas de toros por violación a los «derechos de los animales», sino por el escándalo, ya que podían causar «gran daño a la costumbre del pueblo». Aun así, señalaba el Pontífice en la bula del 14 de abril de 1586, que:

[…] algunos de la universidad del estudio general de Salamanca, catedráticos, ansí de la sagrada teología como del derecho civil, no solo no tienen vergüenza de mostrarse presentes en las dichas fiestas de toros y espectáculos, sino que afirman también y enseñan públicamente en sus lecciones que los clérigos de orden sacro, por hallarse presentes á las dichas fiestas y espectáculos contra la dicha prohibición, no incurren en algún pecado, mas lícitamente pueden estar presentes[84].

Juan de Mariana abordó con su típica independencia de juicio el tema del cuidado y cultivo de los campos. Miraba con buenos ojos que el príncipe o los pueblos nombren a un magistrado para que recorra los campos y heredades con objeto de comprobar si están bien cuidados. Se debería premiar a los buenos y castigar a los más desidiosos. Pero estas recomendaciones no las hacía con miras a la ecología, sino a una mayor producción de alimentos. Otra de sus propuestas, donde recomendaba el liderazgo de los consejos de los pueblos, tenía el efecto de mejorar la ecología española.

A costa y expensas de los consejos, se podrían cultivar los campos hoy improductivos, y con la abundancia de frutos, una vez cubiertas las expensas «sería muy difícil que hubiese carestía por mucho que escasearan las lluvias, mal de que adolece mucho la nación española, puesto que escasea en muchos lugares la leña y muchos cerros se niegan por lo áspero a todo cultivo»[85]. Recomendaba que se plantasen pinos y encinas, ya que esto produciría más leña para combustible y maderas para la construcción de edificios. Pero todo esto tendría beneficios también para la ecología española:

Si luego sangrando los ríos por todas las partes practicables, que non son pocas, se convirtiesen en terrenos de regadío los campos que ahora son de secano, no sólo se alcanzaría que abundasen más los granos, sino que también se haría nuestro país más saludable, templada y modificada así en gran parte la natural sequedad de nuestra atmósfera. Serían entonces algo más frecuentes y copiosas las lluvias, pues habiendo más terrenos regables habría mayor evaporación y se formarían más fácilmente nubes[86].