El enfoque económico de los escolásticos

Las doctrinas iusnaturalistas proliferaron en el periodo postomista de la Edad Media. El concepto de la ley natural fue fundamental en los escritos de Joannis Gerson, Conradus Summenhart, San Bernardino de Siena y San Antonino de Florencia. La escolástica hispana, comenzando con Francisco de Vitoria, continuó esta tradición[1].

Para Santo Tomás de Aquino, la ley natural era la «participación de la criatura racional en la ley eterna o divina». La ley eterna es el plan de Dios para llevar a todas las criaturas a su último fin. Desde este punto de vista, la ley natural moral es la participación del intelecto humano en el plan de Dios acerca de lo que es bueno o malo[2]. Según la ética tomista:

El uso inteligente del entendimiento humano es una fuente próxima de la ley moral. El uso inteligente del entendimiento humano en el escrutinio de las leyes morales es lo que denominamos razón recta. Como la recta razón está fundamentada en la naturaleza humana y en la naturaleza de las demás cosas en su medio ambiente, y como la educación racional de lo apropiado o no de una acción dada tiene lugar durante el curso natural de la vida humana, llamamos leyes naturales a estos juicios de la recta razón[3].

Las obras del santo de Aquino fueron el punto de partida de la mayoría de los escolásticos. En el intento de desarrollar aún más esta teoría surgieron diversas líneas de pensamiento. Varios de ellos trataban la ley natural como algo que podía ser comprendido por la razón, pero sin la necesidad de un elaborado proceso discursivo. Domingo de Báñez y casi todos los teólogos dominicos (en especial Vitoria y De Soto) consideraban que los principios de la ley natural eran autoevidentes (per se nota). Para Báñez la ley natural consiste en estos principios y en las conclusiones lógicas que se desprenden de ellos. Brindaba el ejemplo de la regla dorada de amar al prójimo como a uno mismo y su relación con la propiedad privada: de este primer principio de ley natural se puede derivar la conclusión «no robarás»[4].

Podemos distinguir dos aspectos de la ley natural dentro de la escolástica tardía: la ley natural analítica (también llamada leyes de la naturaleza o ley de la naturaleza) y la ley natural normativa. La primera es universal y no puede ser controlada o modificada por los seres humanos. Se puede, en cambio, tratar de comprender estas leyes y utilizar estos conocimientos para alcanzar objetivos. Nadie puede escapar a los efectos de la ley natural. Como estas leyes no pueden violarse, se cuidan por sí mismas, no es necesario imponerlas por la fuerza. Según Karl Popper, la ley natural «describe una uniformidad estricta e invariable que puede cumplirse en la naturaleza, en cuyo caso la ley es válida, o puede no cumplirse, en cuyo caso es falsa»[5].

Las leyes naturales normativas, en cambio, establecen preceptos para nuestro comportamiento. Los seres humanos pueden violar las leyes naturales normativas, pero no pueden evitar las consecuencias de su elección. Tanto la ley natural analítica como la normativa son de extrema importancia para el orden social y económico. Las posibilidades de éxito de las acciones humanas serán mayores cuanto más se acomóden y tengan en cuenta a ambas ramas de la ley natural.

Los doctores escolásticos atribuían gran relevancia a los aspectos jurídicos y éticos de la ley natural normativa. Hubiesen descartado el concepto de propiedad privada si, por ejemplo, hubieran encontrado que esta institución está en contra de la ley natural. Pese a que la idea de ley natural analítica no fue explícitamente definida, está implícita en casi todos los escritos escolásticos y contribuyó al desarrollo de las teorías iusnaturalistas.

El concepto analítico de ley natural está fuertemente relacionado con los conceptos éticos y jurídicos, ya que forma parte del «orden de la razón». Si percibimos la relación entre la racionalidad y la naturaleza humana desde la concepción escolástica, es posible concluir que toda verdadera ley científica es asimismo una ley natural analítica. Santo Tomás de Aquino escribió que todo aquello que es contrario al orden de la razón es contrario también a la naturaleza humana per se[6].

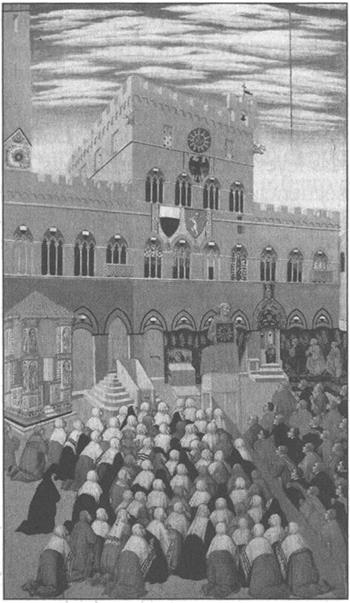

En sus prédicas, a las que las gentes acudían en masa, San Bernardino de Siena (1380-1444) expuso la teoría del valor subjetivo, que anticipa las modernas teorías económicas.

En su clásico tratado, John Finnis señaló que para Tomás de Aquino la manera de descubrir qué es moralmente correcto (virtud) e incorrecto (vicio) no es preguntándose solamente si ese acto está de acuerdo con la naturaleza humana, sino qué es lo que la razón nos dice al respecto[7]. En la escolástica tardía también se definía a la ley natural como aquello que la razón nos dice acerca de la naturaleza de las cosas[8].

Desde esta perspectiva, el bien siempre se halla dentro del orden de la razón y el mal se encuentra fuera del mismo. Este análisis también está fundamentado en el pensamiento tomista[9]. La virtud no sólo es razonable, sino que hace buenos al hombre y a sus obras.

Ahora bien, para determinar si una acción, un razonamiento, o una cosa es razonable, forzosamente deberemos analizar relaciones de causa y efecto, y este proceso requiere estudio e investigación científica. Para Santo Tomás, todo conocimiento de la verdad es fruto de una irradiación y participación de ley eterna. Toda ley que pueda ser catalogada como conocimiento (las leyes verdaderas) es también una ley natural (la participación de la criatura humana en la naturaleza divina)[10].

El ser humano se ha preocupado siempre por saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Se interesa por la bondad o maldad de sus acciones y las del prójimo; también en estos términos cuestiona las instituciones sociales y las leyes. La preocupación por el deber ser ha existido siempre, pero no siempre ha sido el móvil principal de los pensadores. Desde los primeros escritos de los autores griegos hasta por los menos el siglo XVII, la cuestión ética, la cuestión moral, eclipsó todo otro tipo de enfoques. Esto no significa que durante ese periodo se le haya dado poca importancia al estudio del ser de las cosas, o que no se descubrieran relaciones de causa-efecto libres de juicios valorativos. Pero sí significa que estas cuestiones se subordinaban a la cuestión moral.

Moral y ética han sido utilizados por lo general como sinónimos. Ambos términos tienen el mismo origen[11] y derivan de la palabra costumbre. Moral, en cuanto ciencia, viene a significar una filosofía de las costumbres. Según José Ferrater Mora, «lo ético se ha identificado cada vez más con lo moral, y la ética ha llegado a significar propiamente la ciencia que se ocupa de los objetos morales en todas sus formas, la filosofía moral»[12].

Muchos identifican la moral con «lo bueno». Con un poco más de elaboración algunos señalan que la moral, o la ética, es la ciencia del deber ser, la ciencia del bien y del mal. Utilizaremos la definición de moral como la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia.

El moralista español Antonio Peinador Navarro realiza un conciso y buen análisis sobre este punto.

Lo moral es, en el hombre, un valor o una realidad qué resulta del ejercicio de su libertad, atributo que le es esencial y específico, como propio suyo, por comparación con los seres inferiores. En donde el hombre no actúa libremente allí no puede darse lo moral o la moralidad. Por el contrario, la moralidad no puede estar ausente de la actividad libre o humana en sentido propio[13].

Más adelante el autor distingue entre el mundo u orden físico, cuyo autor único, de acuerdo con la teología cristiana, es Dios, por cuya virtud se mueve y obra todo lo que se contiene dentro de él, y el mundo u orden moral cuyo autor es el hombre. Este orden moral es definido como la disposición conveniente de los actos libres respecto de Dios, fin último de cuanto existe. Este orden moral incluye asimismo aquello que existe fuera del hombre, «sujeto a él o de lo que él puede usar para los fines que le son propios»[14].

Siguiendo con los principios de ética cristiana, pese a que el hombre en un sentido es autor del orden moral, no se debe desatender la dependencia que el hombre tiene con respecto a Dios. Esta dependencia es libre:

Es libre el hombre en dirigirse o en no dirigirse hacia el fin que Dios le ha señalado; pero dejaría Dios de ser la causa primera y último fin si fuera libre el hombre en imponerse el fin último de su vida o en conseguir el que Dios le ha señalado por caminos diversos de los que, en su sabiduría infinita, le tiene trazados[15].

Este orden moral está compuesto por un orden moral natural (cognoscible por la inteligencia humana) y un orden moral sobrenatural. El hombre actúa libremente dentro de este último orden obedeciendo a leyes y persiguiendo un fin «que sólo ha podido y puede conocer, que sólo ha podido y puede pretender, con la ayuda de la luz de la revelación y de la gracia, que le hace partícipe de la naturaleza divina»[16].

Sintetizando, podemos decir que el objeto material de la ética es el acto humano, libre y racional. Este acto humano es estudiado bajo el punto de vista de la bondad o maldad de las acciones (el objeto formal de ética). Esta bondad o maldad se determina con respecto al fin del sujeto actuante. Para la ética cristiana será bueno (malo) todo acto que acerque (aleje) al hombre a (de) su Creador, o en otras palabras, todo aquello que contribuya a la perfección (imperfección) de la persona. La ética es una disciplina normativa que estudia la conducta humana voluntaria, incluyendo «todas las acciones y omisiones sobre las cuales el ser humano ejerce un control personal, porque desea y entiende esas acciones (y omisiones) en relación a un fin que tiene en vista»[17].

Las acciones humanas voluntarias son también objeto de otras ciencias: la economía, la sociología y la psicología, por ejemplo. El propósito de estas ciencias, su objeto formal, no es el cómo debe actuar el ser humano sino el cómo actúa. El objeto de la filosofía moral es estudiar la acción humana con el propósito de determinar qué acciones son buenas, correctas, y cuáles es mejor que sean realizadas (o malas, incorrectas, y que deberían evitarse) para que el hombre pueda vivir bien[18]. Las otras ciencias, en cambio, son no-normativas, y por lo tanto están fuera del ámbito de la ética. Como señalamos al comienzo, estas ciencias, por muchos siglos, fueron subordinadas a la moral, pero el hecho de que hayan sido utilizadas como medio en nada modifica su naturaleza.

Desde la perspectiva de la ética, no alcanza a saber cómo y por qué actúa el hombre. Es preciso conocer también cuáles de esas acciones son buenas y cuáles malas. Los escolásticos estudiaron la acción humana desde esta perspectiva moralista.

No es de extrañar que la palabra «economía» tenga un sentido muy diverso para distintas personas. En el diccionario de la Real Academia Española aparecen seis acepciones, además de la definición de economía como ciencia.

Es indudable que en varios campos de la economía, por ejemplo en discusiones y tópicos de política económica, abundan los juicios de valor. Por política económica entiendo las acciones de los seres humanos que configuran el orden económico mediante la promulgación de un marco legal específico (también considero que es una decisión de política económica determinar la no intervención del aparato coercitivo en la economía)[19].

Con sólo leer una publicación económica o los periódicos nos daremos cuenta de la asiduidad con que los economistas realizan juicios éticos. Podemos leer y escuchar que tal o cual medida económica es buena o mala, que una medida es mejor que otra o que el desarrollo económico es el fin de la economía. Para realizar estos juicios el economista debe valerse de las enseñanzas de la ética, es decir, debe conocer de ética para poder realizar juicios ético-económicos. Son muchos los que tratan de probar la conveniencia de la libertad económica con argumentos puramente cuantitativos. A ellos conviene recordarles que ningún análisis puramente cuantitativo puede proporcionarnos un criterio cualitativo[20].

Según Carl Menger, la política económica es «la ciencia de los principios básicos que deben adoptar las autoridades públicas para el desarrollo apropiado de una economía (apropiado a las condiciones)»[21]. La determinación de lo que es apropiado implica tener que realizar juicios de valor. Por ello Lionel Robbins sugirió que la teoría de la economía política «debe tomar sus criterios últimos fuera de la economía»[22]. Primero debemos fijamos una serie de valores morales que luego, a su vez, determinarán los fines de la política económica.

Por otra parte, es posible concebir a la política económica como una tecnología. Como tal no entra en el campo de la ética. Las tecnologías no nos explican el deber ser de las cosas.

Su problema es, en cambio, el determinar los principios básicos mediante los cuales, de acuerdo a las diversas condiciones, es más apropiado realizar esfuerzos de un cierto tipo. Nos enseñan cómo se supone que deben ser las circunstancias para que ciertos objetivos humanos puedan ser alcanzados. En el campo de la economía, tecnologías de este tipo son la política económica y las ciencias financieras[23].

Históricamente, la economía de mercado es la política económica que más ha favorecido el desarrollo productivo. Economía de mercado es aquel sistema de política económica basado en el respeto por la propiedad privada. Este respeto por la propiedad de otros permite que cada uno utilice su propiedad a su antojo, haciendo posible el intercambio voluntario de bienes y la eventual aparición del mercado y del intercambio indirecto[24]. Dentro de esta definición entra tanto el régimen de economía social de mercado, el sistema de laissez faire y una economía mixta con preponderancia del sector privado. Esta política, como cualquier otra, puede y debe ser analizada moralmente.

Durante el periodo escolástico, casi todos los análisis científicos se enfocaban desde la ética. Los doctores se enfrentaban con todo el espectro de los actos humanos, y por ende también se preguntaron acerca de la bondad o maldad de tal o cual acción o legislación económica. ¿Tiene derecho una persona a exigir interés a cambio de un préstamo? ¿Qué precio se le puede poner a las mercancías? ¿Es justa la ganancia? ¿Es bueno o malo que el gobierno aumente la cantidad de moneda? ¿Es pecaminoso evadir impuestos? ¿Es inmoral el contrabando? Para poder contestar a estas preguntas de «deber ser», uno no tiene más remedio que conocer primero cómo se determinan los precios, cuál es la naturaleza de la tasa de interés, cómo se forman las ganancias y cuáles son las causas y los efectos de la inflación. Es decir, los moralistas medievales tuvieron que adoptar una actitud de economistas científicos. Si, por ejemplo, los efectos de la inflación monetaria son perjudiciales para la moral, entonces se deberán condenar las acciones y las ideas que producen este fenómeno (las acciones que llevan a producir un hecho moralmente malo lo son también en la mayoría de los casos).

A través de los siglos los objetos material y formal de la ciencia económica han sido definidos de forma diversa[25]. Sin gran riesgo de equivocarnos, podemos decir que hacia finales del siglo XIX se fue creando un creciente consenso de que el actuar humano, y no la riqueza, es el objeto de la ciencia económica[26]. Desde entonces, sin embargo, subsisten diversas definiciones del objeto formal de la economía. Charles Gide señalaba que la economía estudia el acto humano tendente a satisfacer necesidades materiales. Un acto es económico cuando su objeto es satisfacer estas necesidades[27]. Esta forma de definir el objeto formal sigue siendo popular entre muchos economistas.

De forma paralela se desarrolló otra corriente de pensamiento en la que el objeto formal de la economía es definido aún más ampliamente. Al decir de Israel Kirzner, la esfera de la economía «es más grande de lo que tradicionalmente ha sido definido por economistas, abarca toda la acción humana». Nassau Sénior[28] quizá fue quien dio los pasos iniciales en esta definición.

Son varios los economistas de nota que han considerado y consideran que la economía «no limita su campo de acción al aspecto meramente material»[29]. Ludwig von Mises[30] y Murray Rothbard[31] son quizás los autores que más han enfatizado este punto. Según sintetiza Murray Rothbard, el objeto formal de la economía es la deducción de las implicaciones lógicas de la acción humana[32]. Estas son el conjunto de ideas que se pueden deducir del hecho de que el hombre actúa, y son independientes del fin material o espiritual de la acción. Al decir de Alberto Benegas Lynch, desde el punto de vista del objeto formal de la economía «no hay diferencia entre las acciones que se traducen en precios monetarios y las que se traducen en precios no monetarios»[33].

Las acciones que tienen lugar en el mercado (y que por lo tanto producen precios monetarios) son estudiadas por la cataláctica (o ciencia de los intercambios) que a su vez es una rama, quizá la más desarrollada, de la economía.

Una de las definiciones más populares de ciencia económica es la de Lionel Robbins. Para este economista británico la economía es «el estudio del comportamiento humano relacionado con la asignación de medios escasos y de uso alternativo para la consecución de fines»[34]. Estos autores concuerdan en que la teoría económica no se preocupa por analizar la bondad o maldad de las acciones humanas.

Otras definiciones, como las de economistas tan diversos como Paul Samuelson[35] y Ludwig von Mises[36], también tratan a la economía como una ciencia no normativa. Al igual que la ética, el objeto material de la ciencia económica es la actuación humana (definida como acto voluntario, inteligente y libre). Pero a diferencia de la ética, el objeto formal de la economía es la deducción de las implicaciones lógicas de la acción humana (el conjunto de ideas que se pueden deducir del hecho de que el hombre actúa) y son independientes del fin material o espiritual de la acción. Muchas de estas acciones tienen lugar en el mercado y por ello a veces se habla de «economía de mercado». En realidad los postulados científicos de la economía son correctos o equivocados, completos o incompletos, pero no son ni justos o injustos, ni buenos o malos. La economía estudia relaciones causa-efecto qué, si son verdaderas, serán ciencia. Por eso es inapropiado enjuiciar éticamente a las leyes de la teoría económica.

Dijimos que, por su naturaleza, la ciencia económica no es normativa. La tarea de un economista, en cuanto científico, no es la de formular juicios de valor. Sin embargo, el pensamiento económico sólo puede ser realizado en la mente de seres humanos, seres que valoran y juzgan moralmente.

El hombre no puede divorciar su racionalidad de su moralidad. Incluso la decisión de razonar y de pensar acerca de un tema es susceptible de ser juzgada moralmente. Los valores éticos afectarán indudablemente a los tópicos que cada economista estudiará y pueden también influir en las conclusiones de su análisis. Este hecho, empero, no otorga carácter normativo a la economía, sino al acto del economista (que como todo acto humano puede ser juzgado moralmente[37]).

Podemos encontrar, incluso entre los economistas más aferrados a los dogmas positivistas, juicios supuestamente objetivos que indican una posición valorativa. Milton Friedman, por ejemplo, ha señalado que para obtener precios estables la política económica más eficaz es la de emitir dinero a una tasa del 3 al 5 por ciento anual. Este juicio no es valorativo. Sin embargo, cuando Friedman pasa a recomendar la aplicación de esta «regla monetaria», implícitamente está señalando que para él esta política monetaria es mejor que las otras (por ejemplo, la privatización de la moneda o el patrón oro). Este juicio supone un juicio de valor. El economista, en cuanto consejero o burócrata, debe preguntarse: ¿El sistema monetario debe o no respetar el derecho de propiedad privada? ¿Es bueno que el Estado tenga el control de la moneda? Por definición, estas preguntas normativas no pueden ser contestadas por la ciencia económica (ya que no es una ciencia normativa); los principios rectores deben, por lo tanto, provenir de fuera de la economía.

En el diagrama 1, podemos ver la relación que existe entre estos distintos campos del saber.

La ética ilumina a la economía, ya que le proporciona guías para realizar el análisis científico. Las ventajas de la rigurosidad científica, la objetividad y otros valores esenciales para el estudio de la economía son parte de la contribución de la ética al análisis económico.

DIAGRAMA 1

La ética, asimismo, proporciona el complemento (nutre) indispensable para que los razonamientos económicos se tomen juicios ético-económicos. Estos juicios serán fuertemente influenciados por el conocimiento del análisis económico del sujeto que los elabora. Las ideas de ética económica, a su vez, influirán en el proceso de selección de tópicos de los investigadores económicos. Finalmente, las acciones humanas tendentes a elaborar una política económica vendrán influidas tanto por las ideas económicas, como por las ideas normativas acerca de la economía de todos aquellos que participen en el proceso político de estructurar un marco legal. Podemos decir que mientras que la ética económica debería dirigir este proceso (señalar qué objetivos económicos son buenos, o preferibles) los conocimientos económicos influirán en la selección de los medios para alcanzar los objetivos deseados[38].

Los escolásticos tardíos derivaron su enfoque ético del concepto tomista referente a la interrelación de la ley natural, la ética y la economía. Desde la óptica medieval, la aplicación del iusnaturalismo a las ciencias sociales conduce a postular la existencia de un orden natural. En sus esfuerzos para entender el «orden económico natural» era lógico para ellos recurrir al razonamiento económico[39].

Creer en la ley natural es creer en el orden natural. Incluso los críticos del enfoque naturalista encuentran elementos positivos. Ludwig von Mises[40] reconoció tres importantes contribuciones:

A saber, toda ley científica verdadera es también una ley natural, algo que los humanos pueden comprender pero no alterar.

FIGURA 2

Es siempre útil entender las relaciones de causa y efecto. Karl Popper escribió que el conocimiento de las leyes naturales puede ser usado «con propósitos técnicos y podemos ponemos en dificultades por no conocerlas acabadamente»[41]. Aunque el conocimiento de la ley natural puede facilitarse por la revelación, la razón siempre tiene que ser empleada para descubrirlas.

Es en este sentido en el que podemos entender que era lógico para los escolásticos utilizar argumentos utilitarios para probar que algo era natural. El impacto de la ley natural en el análisis escolástico tardío está reflejado en la figura 2.

La ley natural, tanto en su aspecto analítico como normativo, deriva de la ley eterna. La ley natural influye, pero no lo determina, en el razonamiento ético. Tanto la ley natural normativa como la analítica influyen en la política económica, las doctrinas económicas y la ética económica. Esta forma de entender la ley natural y la acción humana ejerció una significativa influencia en las fundaciones y premisas del pensamiento económico moderno. Como escribió Joseph Schumpeter:

La doctrina de la ley natural, que en el siglo XVI creció hasta transformarse en una disciplina independiente, es todavía de más importancia para nosotros. Es difícil tener una idea adecuada del grado de progreso científico producido con este andamiaje[42].