o más terrible: ha vuelto. Es su vivo retrato. La de la minifalda rosa de majorette o minorette más bien, que junta y separa-junta-separa las rodillas. Se paró, de momento. Aquí sola a esta mesa de enfrente, en el Rendezvous Café, engolosinándose con una cúpula de helado bañado de jarabe rojo mientras te escribo. Y se relamía, de vez en cuando, la comisura de los labios. Ahora hojea brusca una libreta de tapas cubiertas de pegatinas fosforescentes y garabatos. Logró sacar el pie de la sandalia, y con el talón descalzo se frota y refrota el tobillo derecho. No pares ahora, por favor, no pares. ¿Lo dije en voz alta? Me miró a los ojos y luego desvió la mirada hacia las vistas abarquilladas del puerto de Corfú al fondo, tras el mostrador en que se parapeta permanentemente la arpía de negro haciendo punto. El hado es el hado. Volvía el recuerdo fantasma de aquella lejana Annabel que murió de tifus en Corfú: un esprit de Corfou… ¿El diablo en el cuerpo? Pero yo ya saltaba a Capri, por una asociación caprina, ya que ella, la caprichosa genuina, era capricornio. Nacida un 1 de enero. Año nuevo, vida nueva…

¿Tendrá ésta su misma edad? Cinco mil trescientos días. ¿O años?, pensé el otro día al contemplar una prenúbil Venus del Nilo en el Museo Británico.

Y la nueva sucedánea me miraba ahora con un curioso fulgor. ¿Me reconocería? La vi o me fijé en ella por primera vez hace casi una semana, en una cabina telefónica de Brook Green: la colegiala pecosa del Saint-Paul en short y calcetines blancos que me hacía esperar con risas y susurros, susurriendo por teléfono al tiempo que balanceaba una raqueta de tenis con la mano derecha y de tanto en tanto se daba unos coquetos toques de raqueta en las pantorrillas. Me miraba, como si nada, y soltaba otro risiseo. ¿Con quién se reiría? Y empezaba a lloviznar.

De nuevo, su cloqueo hueco, amortiguándose suave, pero su voz se volvía chillona cuando se irritaba, y aún me llega el eco de su murmullo ronco cuando me soplaba al oído todo lo que le hacía hacer su padrastro el paidófilo de meninas hermosas e infantas terribles. Y yo lo repetía con creces cuando ella cayó en mis manos, a solas, durante aquella semana de pasión.

Y aún sigue leyendo, y relamiéndose. Y luego se mordisquea las uñas —¿o los padrastros?—. Dios mío, y encima ahora la mosca, por el borde de su copa. Cierro los ojos (¿fosfenos?) y la mosca se posa en un pezón, pasa al otro, se pasea por las rosáceas aureolas, mientras ella seguía tan fresca enfrascada en la lectura de su revistucha cinematográfica. VUELVE FRED ASTAIRE, pero ella nunca había oído hablar de Austerlitz. Deja las lecciones de historia para otro día, ¿quieres?, y dio un brinco y se puso a bailar sola. Glamour que mueve solo a las otras estrellas… Embeleso y embeleco: stardustiny. Tu destino está escrito en las estrellas de Hollywood, le dije, pero la aprendiz de starlette no me oyó o fingió no oírme mientras seguía consultando su horóscopo en Screen Land, de nuevo tumbada en la cama recién deshecha por nuestros revolcones. ¿Dije destino o desatino?

Su destino en realidad en una estrella gris, cenizas a las cenicientas, que ya no brilla.

Y masca, más y más aprisa, su chicle. Mm. Un chicle o un cliché fue mi madeleine. Ahora tendría que hablar de olores —y dolores al reolerlos: a chicle de fresa, a veces, o agridulzón a grosellas y a manzanas verdes su aliento. Y el aroma a amor inconfundible que impregnaba las interioridades de nuestra cama nido, aquel olor revuelto, a castañas, a rosas ajadas, a menta, a algas y a cierto perfume seudo francés (Eau de Roches Roses) que le regaló su padrastro el père fumiste.

Y aquel olor a polvo mojado, y a pólvora, durante un orgasmo tormentoso. La petite aterrada en la hora de nuestra (¿nuestra?) pequeña muerte. ¿Tenía pavor a quedar fulminada por el rayo divino? Ray of rays… Un cielo de El Greco (¿del Entierro del Conde de Orgaz?) sobre aquel poblacho de Kansas. Cuando lleguemos a Kansas, descansas —le había prometido en vano. Hubo otros cielos —e infiernos… Ad astra per aspera… Espera, padrastro, y lo verás. Pero a ella sólo le interesaban las estrellas («Are you serious?», y se reía) en aquellas noches estrelladas de cine más cópula al aire libre, en nuestro Melmoth azul ilusión descapotable.

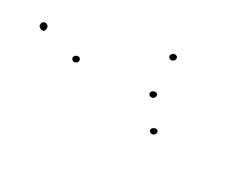

Casiopea, o casi:

Las cinco pecas en su nariz respingona. Una constelación que aún brilla en noches de nostalgia. Pecas, pecas, aún más. Salpicando el nacimiento de sus florentinos senos en flor… Más puntos suspensivos. En sus pómulos rosados y apicarando, bajo los ojos, su mirada gris bruma. Y la peca más pícara. Cómo se relamía, en un gesto de gusto, el reborde del labio superior, el más gordezuelo. ¿Más señas particulares?

Déjame descubrirla con velos y señales. El suave vello rubio que se eriza con la caricia que se desliza por el valle de su rabadilla. Esa pelusilla amelocotonada en sus esbeltas piernas color de miel. La pelusa clara en sus sienes de seda. La sombra rala de su montículo de Venus. Y la cicatriz como un pequeño tridente o la letra hebraica sin bajo la rodilla derecha, huella de coz de un patinador cuando era niña precoz en su Pisky natal. Esa cicatriz (sin, sí) al borde del elástico de su calcetín blanco. Déjame que te los ponga —y ella, sin levantar la vista de su revista hollywooduesca, alargaba condescendiente desde la butaca roja una pierna (qué fino, su tobillo, y qué bien pulida, esta corva) y luego con impaciencia la otra. Uf.

Fue un flechazo: cuando me clavó sus ojos. Desde el primer día que vi su visaje. Il suo viso… Y la reveo bronceada ahí, de nuevo bajo el sol, como la primera vez. La releo en la sombra del recuerdo. Es como era, para siempre así, y no es espejismo. De rodillas, estereoscópica, en una estera jaquelada de reflejos, me espía por encima de sus gafas oscuras enarcando las cejas, entreabre sus labios de caramelo carmesí recién rechupeteado, se lleva las manos a su grácil cuello de garza, al nudo de su pañuelo añil de lunares rojos, tan español como su nombre, Carmen de mi Karma, que le sirve de sujetador, luego repasa sus afiladas manos por las ondas castañas de su pelo, se sacude los rizos de la nuca, y bruscamente se echó hacia atrás tensando el espinazo, qué elasticidad de monita contorsionista, para acabar de despegarse un esparadrapo de la uña color cereza descascarada del dedo gordo de su pie izquierdo.

Tenía una gran facilidad para adoptar posturas difíciles, incluso esas poses esforzadas de minimaniquíes y de petites danseuses de Balthus que se estiran y se estiran y se sienten tan a gusto en divanes y lechos de Procusto. Pero también la veo en poses más clásicas, como una Venus de nido más o menos velado contra un fondo de celaje. También, como una rosada Venus con concha. Beautycelli. Beauté par Botticelli. Pero más picara, algo golfa y achabacanada. Incluso le hubiera divertido, para cólera de su clásico padrastro estuprador, que le hubiéramos pintado mostachos a esa Venus de Botticelli y hubiera escrito en su concha (le encantaban los jeroglíficos rupestres en los retretes de las gasolineras, a mi Duchampollion de los pornograffiti…) con grandes letras negras: L. H. O. O. Q. ¡Vaya iniciales! Look for the Q… Cherchez la flamme!

A veces la llamaba Carmen y otras escribía sólo la primera letra de su nombre.

¡Ella!, podrías haber exclamado en francés y yo, ele que ele, mentalmente diría que oui asintiendo mientras elegía ya esa primera letra de mi starlette fugaz que se dobla y desdobla elástica en el laberinto del oído.

Esa ele: reléase.

La ele que se eleva con elegancia en la punta de la lengua al empezar a preanunciar su nombre propio.

¿Lo recordaría todo, desde aquel motel Alice en Carroll, Iowa, a un Virginia Hotel en Virginia Beach? ¿Ese Hotel Virginia fue antes de la disputa con conato de siesta y forcejeos en Lacework Cabins? La memoria también hace filigranas…

Entre tantos viajes de placer y de estudios (todo comprendido) por tantos Estados, de agosto a agosto, los recuerdos se apelotonan y se entremezclan. Anoche intentaba recapitularlos.

Le llevaba amorosamente el desayuno a la cama, después de los ejercicios físicos matinales. Procuraba mantenerla siempre en forma. Y, además de los obligados ejercicios diarios, solía llevarla a las piscinas y canchas de tenis de los pueblos que cruzábamos.

Su tersa axila punteada, al alzar la raqueta en el saque —esa zona erógena la descubrí en el sur de Arizona. Needles, California: unas agujas titilan en las puntas de sus largas pestañas color humo, instantes antes de que ella vuelva a zambullirse en la temblorosa luz azul.

También retozamos en playas apartadas. La niebla levantándose del mar como una sábana fantasma y ella, rebozada como una croqueta en aquella arena húmeda y pegajosa, tenía carne de gallina y empezaba a hacer pucheros…

Ella en la nieve, con un gorro de pompón rojo, se desliza chillando.

Todos los climas eran buenos para alcanzar el clímax…

En otro horizonte lejano del recuerdo: unas nubes de Claude Lorrain que amenazan lluvia.

¿Pregunté realmente por la fuente del pueblo mientras desayunábamos en Soda? En cualquier caso a ella no le gustaba el agua mineral con gags o simplemente no le gustaba ya mi humor ácueo porque recuerdo muy bien lo que dijo y el retintín: «Your humour is Sodasplitting»… —para soltar el chorro o la chorrada, como si dijéramos.

¿Agua pasada de Soda no mueve mohíno?

¿Y las lágrimas?

Anoche intentaba remontar los recuerdos.

Una bruma ligera velaba mis ojos.

¿O se me cerraban las hojas de una noveleta sobre la cara de este hipócrita voyeur que ya no vela?

Oía su llanto en la oscuridad, contra una almohada, y volvía a despertar de aquel sueño húmedo: un mediodía de verano después de amarnos sobre una manta tendida en el suelo, al borde de una espesura, ella lloraba salada en mis brazos. Lo sicalíptico no quita acá lo (sic) elíptico…

También a este corraptor de menores le quedan ahora sólo palabras palabrillas palabriznas para jugar, niña de mis antojos, y seguir dándole vueltas a la lengua como si fuera a entreabrir tus labios hinchados henchidos hendidos, ah sí la vermeillette fente (oh lo lo!, cómo la sacaban de quicio o de resquicio nuestras repetidas apostillas francesas), esa jugosa raja al rojo vivo en la que nunca se apaga mi deseo ni mi suplicio de Tántalo embelesado siempre en labia (oh, ninfanta mía, dónde están las ninfas de antaño…) que leía y desleía en la boca el delicioso nombre de mi locuela acaramelada que ya me hace la boca agua que no has de rebeber (Soda mítica… Romance à l’eau d’Eros…) y me arrastra a fuerza de palabras, mots y mottos a seguir recorriendo líneas férreas carreteras recodos recuerdos polvorientos hasta dar con le motel juste así tal cual un poco más adelante; ahí en la entrada: un PARADISE de neón semiapagado en el que sólo ardían en el centro AD al rojo. ¿Un paraíso en letras oscuras o un infierno rojo en ruso ad hoc? Entrad, y abandonad toda esper…

Lo último que se pierde. Nos abandonó, a su condenado padrastro y a mí, por un comediógrafo de mala muerte llamado Cue y acabó melodramáticamente con un tal Schiller. Su mala estrella. La señora Schiller murió en Gray Star, al dar a luz un niño muerto. Pero no murió la niña en mi memoria. En mi cámara oscura vuelve a flashear retrospectivamente el paraíso e infierno de neón rojo. Ah oui, da, ahora sí, le mot juste, ad infinitum, justo ahí detrás de ese tilo (¿es tilo americano? A tilo fijo, a ti… ¿lo digo?) o álamo blanco (que me aspen si no era un álamo temblón…) y césped de fieltro, amor bajo los tilos y a la sombra de los álamos, o como se llamen, en esa cabaña de troncos dorados, ahí detrás de esas persianas, en una penumbra franjeada, donde la niña de mis oídos me murmura con su voz agrirronca, anguileando lánguida y enroscada entre mis brazos y piernas, que le siga haciendo todo lo que quiere que le consiga haciendo todo lo que quiera después de cuchichearme todas las porquerías (¿por qué querías, por qué herías?…) que le hacía ese baboso de su beau-père perverso, sátiro de chicha y nabo, coviolador y cómplice acomplejado, que temblaba y tartamudeaba al primer toque de la coqueta y la rociaba al segundo roce dejándole su rastro de babas («Don’t drool on me», déjate de babadas…) por los suaves muslos de pelusa dorada (escupido su nombre por el montículo de Venus) y por detrás contra su suculenta hendidura de durazno, ay su blandura que aún dura… Y la clara estela matutina aún brilla en su vientre, que vi entre dos luces, entre dos cruces (Corps fou & Gray Starets), de bruces contra la fuente del placer que no apaga mi sed de seductor de vida estrecha que ya llegaba al polvo de estrellas, ad astra per aspera, como dicen en Kansas, alzado en vilo por una mirada gris (Gray Stare…) que se azula, ¿déjala estar?, pero ya empezaba a tatarear de nuevo sin despegar los labios: …And the stars, and the scars…, y las actrices y las cicatrices, al vislumbrar la cicatriz como una viborilla o la letra hebrea lamed (belle lettre!) sobre el labio superior de la minorette de enfrente que vuelve a juntar-separar sus rodillas porque quizá la estoy poniendo nerviosa con mi mirada indiscreta.

Disimulo desdoblando el periódico: espero que no hayas tenido la mala pata de ir a solearte a Chipre. No está nada claro cómo acabará ese golpe de Estado y sigue el tiroteo en las calles de Nicosia. Supongo que es aún más improbable que te encuentres en Birmingham o en Manchester, donde estallaron ayer nuevas bombas. Ira belli…

Ahora juraría que es ella la que solicita, y obnubila, mi mirada. Abrí aún más los ojos y recordé. Enloquecíamos en lo que hacíamos. ¿Ha vuelto? Lamía sus labios, y sus ojos. La lengua en el ojo. Primero uno, el de la mota, y luego el otro. Ay. Lamed. La letra lingual para empezar a recitar su nombre y resucitarlo en la memoria.