LA CAZA AL PADEWAKAN

El padewakan, después de burlar milagrosamente el crucero de la flotilla española, puso atrevidamente proa al nordeste para atravesar la línea que bloqueaba Malabón.

Hang-Kai, sabiendo que el segundo peligro era bastante más grave y más difícil de evitar que el primero, porque era preciso arrostrarlo en vez de eludirlo, había dispuesto lo necesario para el combate en el caso de verse obligado a empeñarlo.

Como hombre práctico, hizo colocar delante de las espingardas rollos de cuerdas, toneles llenos de hierros de los que servían para lastre y los palos de repuesto, formando ante ellas unas a modo de barricadas para defensa de la artillería. Hizo después llevar sobre cubierta un centenar de fusiles cargados para hacer fuego rápidamente contra los que pretendieran abordar la nave.

Hizo, además, abrir un cajón de granadas de mano destinadas a los defensores de Cavite, y llevar unas cuantas de ellas sobre cubierta.

Esperaba con tales proyectiles mantener a buena distancia a los torpederos, de los que se recelaba mucho desde que estuvo en peligro de volar por el aire con su pequeña embarcación.

—Ahora estamos tranquilos —dijo Hang-Kai—. Si algún cañonero demasiado curioso se acercase, espero rechazarlo y darle la respuesta que se merece.

—¿Pero resistirá tu padewakan las balas de los cañones de grueso calibre? —preguntó el chino—. Yo lo dudo.

—Me basta con pocos minutos para ponerte en tierra —le respondió el marino—. Que después me echen a pique la nave, poco me importa, porque no pienso volver más al pueblo de donde hemos salido.

—¿Te quedas en Malabón?

—A Cavite no podría ir más de aquí en adelante, y no soy hombre para permanecer ocioso mientras combaten los demás insurrectos.

—Es verdad —dijo Hang-Tu.

—¡Ah!…

—¿Qué ocurre?

—Distingo ya las luces de los barcos fondeados en la embocadura del Passig. Si sigue el viento, pasaremos dentro de media hora frente a Manila.

Romero, que estaba cerca apoyado en la borda, se estremeció al oír aquellas palabras. Dirigió después los ojos hacia las luces que indicaban la proximidad de la capital, lanzando al mismo tiempo un profundo suspiro.

Than-Kiu, que estaba a dos pasos de él sentada en un rollo de cuerdas y que no le había perdido de vista un solo instante, advirtió la emoción del mestizo.

Se levantó bruscamente, siguiendo la dirección de la mirada de Romero, y se le acercó sin hacer ruido.

El mestizo continuaba mirando hacia la boca del Passig, como atraído por una curiosidad irresistible; hubiérase dicho que esperaba ver aparecer por allí a la mujer amada a quien no había vuelto a ver desde su salida para el campo de la insurrección. Than-Kiu estaba tan cerca de él, que casi le tocaba; pero Romero parecía no darse cuenta de su presencia.

—¡Allá abajo es donde brilla la estrella de la mujer blanca! —le dijo de repente la joven china—. ¿La ves, mi señor? Sigue reluciendo.

Romero no se movió ni contestó. Sin duda, no la había oído.

—¿Me has comprendido, mi señor? —repitió Than-Kiu después de algunos momentos de silencio—. ¡Mírala cómo brilla sobre Manila, mientras que mi estrella está para esconderse en el mar!

Romero miró a la jovencita. Una viva emoción se reflejaba en su enérgico semblante. La proximidad de Manila debía de haber avivado el fuego de la pasión que en vano había tratado interiormente de sofocar.

—¡Tú padeces! —dijo Than-Kiu a la que nada se escapaba—. ¡Maldita sea la mujer blanca que atormenta el corazón de mi señor!

—¡No hables de ella, niña mía! —dijo Romero con voz sofocada.

—¡Pero tú padeces!

—¿Qué importa?

—¡Y siempre es por culpa de la mujer blanca!

—¡Sí! —dijo Romero con voz apenas perceptible.

—¿Y no olvidarás nunca a esa mujer que te destroza el corazón? Yo en tu lugar la odiaría.

—No se odia a quien se ama, Than-Kiu.

—¡Ah, es cierto! —dijo con tristeza la joven—. ¡Tú la amas siempre!

En aquel momento exclamó una voz desde la proa:

—¡Al largo! ¡Qué nos persiguen!

Hang-Tu y Hang-Kai abandonaron precipitadamente la borda y se lanzaron a proa, invadidos de cierta inquietud.

Un malayo encaramado en el trinquete había lanzado aquel grito.

—¿Qué ves? —le preguntó Hang-Kai.

—Un cañonero que nos persigue —contestó el malayo—. Ha apagado sus luces; pero veo las chispas que salen por la chimenea.

—¿Vienen sobre nosotros?

—Sí.

—¿A qué distancia? —preguntó Hang-Tu.

—A menos de una milla.

Hang-Kai y el chino treparon a toda prisa al trinquete, porque desde la cubierta nada podía descubrirse por su poca elevación sobre el nivel del agua.

El malayo les indicó un bulto negro que se dirigía hacia el padewakan, coronado de chispas que se destacaban claramente en la oscuridad.

—Sí —dijo Hang-Kai—; ese cañonero nos va a los alcances; pero tengo esperanza de llegar a Malabón.

—¡Entrémosle al abordaje! —dijo el chino—. No nos faltan armas.

—Nos echaría a pique —contestó el marino—. Si nos encontrásemos junto a la costa, me atrevería a entablar el combate; pero aquí, en mar abierta, sería una locura. Con dos o tres cañonazos que nos acierte, nos destroza el barco.

—¿Qué piensas hacer entonces?

—Seguir andando lo más aprisa posible.

—¡Pues a ello! —dijo Hang-Tu.

Se apresuraron a bajar del palo, y después de informar a Romero del peligro desplegaron dos velas más en el palo mayor y en el trinquete para aumentar la velocidad de la nave.

El cañonero, que avanzaba con los faroles apagados para sorprenderla y capturarla, corría tras ella a toda máquina; pero parecía de poco andar, porque no adelantaba gran cosa.

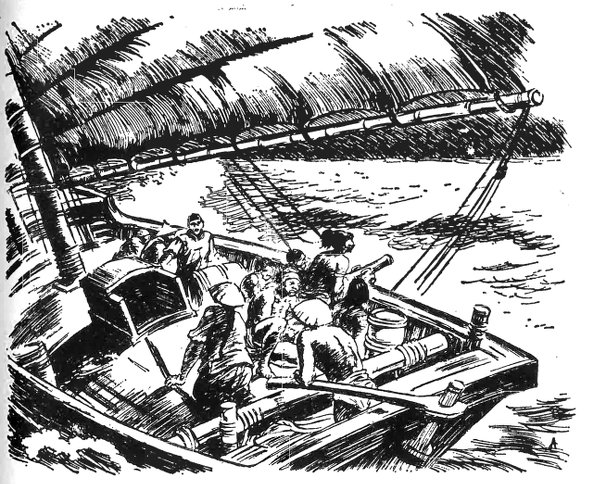

Hang-Kai, Hang-Tu y Romero habían adoptado, sin embargo, todas las medidas para la defensa.

Toda la gente estaba sobre cubierta y arrimada a la borda y los artilleros cargaron apresuradamente las espingardas dispuestas a disparar.

A unos mil metros, el cañonero, que debía de estar seguro de que el barco que perseguía era un velero insurrecto, disparó un cañonazo sin bala para intimar a los fugitivos a que se pusieran al pairo y se dejaran visitar; pero Hang-Kai se guardó mucho de obedecer.

No recibiendo respuesta y viendo que el pequeño barco no se detenía, el cañonero hizo otro disparo; pero esta vez con bala, que pasó silbando cerca del velero.

—Dentro de poco comenzará a granizar —dijo Hang-Kai con acento sombrío.

—Entrémosle al abordaje —volvió a decir Hang-Tu—. ¡Somos treinta, y yo respondo de mi gente!

—Creo que es el mejor partido —dijo Romero, que había ya armado su carabina—. Generalmente, los cañoneros llevan poca tripulación.

—Pero no quiero exponer la vida de los dos mejores jefes de la insurrección en un combate sin utilidad alguna para nuestra causa —respondió Hang-Kai gravemente—. Mientras tenga esperanza de escapar no me detendré.

—Pero podemos ser echados a pique.

—Todavía no, Hang-Tu. La noche es oscura, y tú sabes que las balas no tienen ojos, ni los artilleros ven de noche como los gatos. ¡Toma! ¡Mira!

Oyóse un tercer cañonazo; pero también esta vez pasó la bala por encima del padewakan sin causarle averías. Con la oscuridad y el escaso blanco que presentaba el casco del velero era muy poco probable que le acertaran los españoles si no conseguían acortar la distancia.

El padewakan no contestaba, no siendo bastante el alcance de las espingardas para medirse con las piezas del cañonero, ni tampoco le convenía indicar bien la posición que ocupaba. Continuaba, pues, su marcha para poder llegar a Malabón antes de la salida del sol.

Seguía el cañoneo y las balas iban cayendo cada vez más próximas. Ya dos veces habían llegado las salpicaduras del agua que levantaban al caer muy cerca de la popa, y hasta hubo una que atravesó las dos enormes velas, pasando de refilón por la parte interior del palo del trinquete.

Hang-Kai y sus compañeros no se preocupaban tanto por las balas como por las detonaciones, que podían atraer la atención de cualesquiera otras naves españolas que muy fácilmente pudieran encontrarse por aquellas aguas.

A las dos de la madrugada la situación no había variado gran cosa. Dos balas más habían acertado al velero: la una en la amura de babor, que rompió en parte, matando a dos malayos; la otra en el puente, que atravesó cortando algunas cuerdas del aparejo; pero la carena estaba intacta, y era bastante.

El cañonero había adelantado dos o trescientos pasos más, y algunas balas de fusil habían alcanzado el velero, agujereándole las velas.

Hang-Tu seguía insistiendo en empeñar el combate; pero Hang-Kai resistía obstinadamente. El marino sabía muy bien que Malabón estaba cerca, y esperaba llegar allí antes de que la nave recibiera ningún daño serio.

A las dos y media, un malayo que estaba en el trinquete señaló algunas luces hacia el nordeste.

—¡Malabón! —exclamó Hang-Kai con un grito de alegría—. ¡Dentro de veinte minutos estaremos en tierra!

Los españoles, comprendiendo que se les escapaba la presa, redoblaron el cañoneo y no sin resultado, a pesar de que todavía no clareaba.

Llovían los proyectiles alrededor del barco, y alguno hizo daños en la cubierta, matando a algunos malayos. Hang-Tu, temiendo por la joven china, la obligó a encerrarse en la pequeña cámara de proa.

Hang-Kai, asido de la caña del timón, guiaba por su propia mano la nave, pues conocía muy bien toda aquella costa.

Las luces de Malabón se veían ya perfectamente. Un cuarto de hora más, y todos estarían a salvo.

Distinguiéronse, sin embargo, luces rojas, blancas y verdes que parecían moverse delante de la costa. Hang-Kai palideció.

—¡Rayos! —exclamó con un rugido—. ¡La costa está bloqueada!

A quinientos o seiscientos metros se distinguían bultos negros que surcaban el mar y que parecían dirigirse hacia el cañonero, que continuaba haciendo fuego.

Hang-Tu y Romero se lanzaron a proa.

—¡Tenemos naves delante! —exclamó el chino.

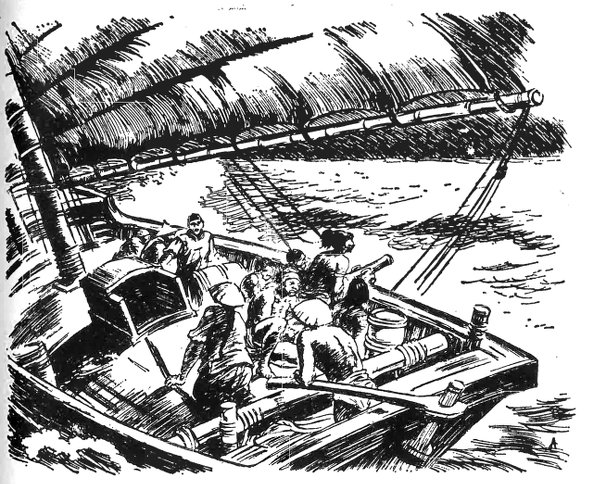

—¡Forcemos la línea bloqueadora! —respondió Romero—. Quizá no hayamos sido aún descubiertos. ¡Hang-Kai, navega derecho con el padewakan con rumbo a la costa, y preparémonos a romper el fuego!

La flotilla española parecía no haber advertido todavía la presencia del pequeño velero, porque, en vez de atravesársele en el rumbo para cortarle la marcha, se dirigía hacia el cañonero. Con un poco de audacia, los insurrectos podían pasar a través de ella.

—¡Qué nadie dé un grito —dijo Romero—, y que nadie haga fuego hasta que se mande!

Hang-Kai, viendo que los cañoneros no se atrevían a acercarse mucho a la costa por temor a embarrancar en cualquiera de los muchos bancos que hay delante de ella, dirigió el padewakan hacia el canal de Malabón, donde esperaba refugiarse antes de que la flotilla se diese cuenta del engaño.

Ya se había entrado por entre los bancos, maniobrando con maravillosa destreza para sortearlos, cuando se oyó gritar:

—¡Fuego la banda!

Cinco cañonazos sonaron casi a un tiempo. Un huracán de metralla barrió la cubierta del velero, y una granada rompió parte de la popa.

Los malayos y mestizos de la partida, atolondrados por las velas que cayeron sobre la cubierta junto con la arboladura, descargaron las espingardas y los fusiles con más ruido que daño.

El padewakan se iba rápidamente a fondo; pero estaba ya en el canal, adonde los cañoneros no podían seguirlo, y menos con la oscuridad que había.

—¡Al agua la canoa! —gritó Hang-Kai.

Echóse al agua una pequeña lancha que había sobre la cubierta, en la cual entraron Hang-Tu, Romero, Than-Kiu y cuatro hombres de la tripulación que habían sido heridos por la última descarga. Los demás se dirigieron a nado a tierra.

Un cañonero que siguió tras el padewakan hasta la misma entrada del canal, viéndolo todavía a flote, le disparó una última granada que al reventar dio fuego a las cajas de municiones.

El pobre padewakan, ya medio a pique, saltó hecho pedazos, yendo a parar sus restos a los bancos vecinos, mientras que lo que quedaba del casco se hundía definitivamente.

La costa estaba a pocos pasos y algunos insurrectos acudieron al ruido de los disparos, creyendo que desembarcaban los españoles.

—¿Quién vive? —gritaron apuntando a la canoa.

—¡Hang-Tu, jefe de las sociedades secretas, y Romero Ruiz, jefe supremo de las partidas de la provincia de Cavite! —contestó el chino con voz tonante.

Bajaron las armas y todos acudieron a la playa.

—¡Sean bienvenidos los jefes de la insurrección! —dijo el comandante del grupo ayudándolos a desembarcar—. Los defensores de Malabón estarán orgullosos de recibiros.