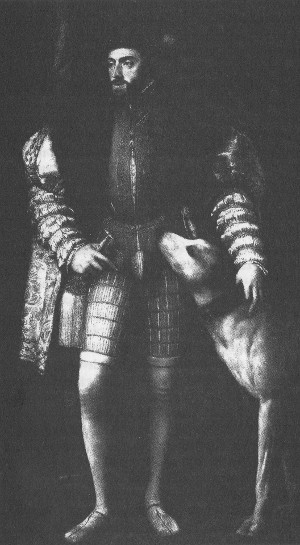

Tiziano, Carlos V con su perro, Museo del Prado, Madrid.

La represión comenzó inmediatamente después de la batalla de Villalar con la ejecución de los jefes militares de la insurrección, y proseguiría durante varios años. En los primeros momentos los virreyes, divididos entre el deseo de castigar a los responsables y la preocupación de no hacer caer a las ciudades en la desesperación, siguieron una política poco coherente. Enfrentados sobre la postura que se debía adoptar, severos con algunos meros comparsas y sensibles a la protección de que gozaban algunos comuneros de renombre, se limitaron a restablecer el orden en el reino, lo que llevaron a cabo con notable éxito. A su regreso a Castilla Carlos V se encontró con un país en el que todavía se veían huellas de la pasada conmoción, pero en el que el peligro de revueltas había desaparecido por completo.

Carlos V desembarcó en España el 16 de julio de 1522 y se dirigió inmediatamente a Palencia, donde permaneció la Corte durante casi dos meses. Bajo la dirección personal del emperador la represión contra los comuneros adquirió entonces un ritmo más intenso: en tres meses casi cien condenas serían pronunciadas y más de quince comuneros ejecutados. Apenas llegado a Castilla, el soberano desvaneció las esperanzas que todavía conservaban algunos rebeldes, confiados en la protección de los virreyes o de amigos poderosos. Pronto quedó claro que el emperador no estaba predispuesto a la clemencia. Don Pedro Girón y don Pero Laso de Vega así lo comprendieron y desaparecieron de inmediato en la clandestinidad. Menos afortunados, los rebeldes que estaban encarcelados —una minoría— fueron juzgados de inmediato y un mes después del regreso de Carlos V subían al cadalso. La más célebre víctima de aquel rigor fue el capitán comunero de Salamanca, don Pedro Maldonado, cuyo primo hermano, Francisco Maldonado, había sido ya ejecutado en Villalar con Padilla y Bravo. Don Pedro Maldonado, encarcelado en Simancas, hubiera podido escapar fácilmente; renunció a ello porque esperaba conseguir la gracia del soberano. Muy pronto se desengañó. En agosto de 1521 una orden formal de la Corte recomendaba al alcaide de Simancas que vigilara de cerca a su prisionero. Un año después el Consejo Real lo juzgaba en Palencia y lo condenaba a muerte. El 13 o el 14 de agosto de 1522 don Pedro Maldonado salió de su cárcel montado en una mula y encadenado para ser ejecutado en la plaza pública de Simancas.

Carlos V permaneció en Palencia hasta que los tribunales hubieron terminado la parte más importante de su tarea. Después de esto se trasladó a Valladolid, donde promulgó solemnemente el Perdón el 1 de noviembre, una amnistía mucho más limitada que la de los virreyes. El Perdón hacía en primer lugar un rápido relato de los acontecimientos ocurridos en Castilla entre el 1 de junio de 1520 y el 23 de abril de 1521. La gravedad de los delitos cometidos autorizaba al emperador a castigar con la máxima dureza a todos los individuos y colectividades culpables de haber provocado o apoyado la insurrección. Sin embargo, el rey estaba dispuesto a mostrarse clemente. No olvidaba que muchas ciudades le habían permanecido leales y que aquellas que se habían declarado en rebeldía al final habían depuesto su actitud, colaborando además positivamente en la expulsión del ejército francés invasor de Navarra.

El Perdón enumeraba a todos cuantos quedaban excluidos de él en razón de su responsabilidad especialmente grave. Era una larga relación de 293 comuneros encabezada por los nombres más relevantes (el conde de Salvatierra, don Pedro Girón) y que terminaba con tres oscuros criados y vasallos del duque de Nájera. En ella aparecían los jefes militares, los procuradores de la Junta, los funcionarios de la Junta o de las juntas locales, los eclesiásticos comuneros, etc. Todas las categorías sociales se hallaban representadas en ella, pero en conjunto el mayor número de víctimas correspondía a lo que podríamos llamar las capas sociales medias. Este Perdón era en principio mucho más riguroso que las amnistías parciales concedidas por los virreyes después de Villalar. En la lista fatal figuraban varios comuneros arrepentidos que habían abandonado la Junta o la habían traicionado. A los 293 exceptuados conviene añadir otros, ya que el Perdón especificaba que la amnistía no se aplicaría a quienes hubieran sido condenados en rebeldía hasta el 28 de octubre de 1522, incluso si la sentencia no había llegado a ejecutarse. La amnistía tampoco beneficiaba a los tenientes de capitanes y alféreces y veedores del ejército real que se habían pasado al bando de los rebeldes. En cuanto a los escuderos del ejército real que habían combatido en Villalar, sólo se los perdonaba parcialmente.

En realidad, la severidad que caracterizó el período que media entre el regreso del emperador y la proclamación del Perdón se suavizó en los meses y años siguientes. Los liberales del siglo XIX han exagerado mucho el rigor de la represión. De un total de 293 exceptuados a quienes el Perdón de 1522 condenó a ser juzgados, únicamente 23 fueron ejecutados, 20 comuneros murieron en la cárcel antes de ser juzgados y aproximadamente 50 pudieron rehabilitarse mediante el pago de una multa de composición; absoluciones y amnistías sucesivas devolvieron de forma gradual la libertad a casi cien proscritos.

Sin embargo, la clemencia del emperador tuvo sus límites. Don Pero Laso de la Vega y don Pedro Girón tuvieron que esperar varios años antes de conseguir un perdón definitivo; doña María Pacheco y el obispo de Zamora nunca llegaron a obtenerlo. La primera murió en el exilio, en el reino vecino de Portugal. En cuanto a Acuña, encarcelado en Simancas, lógicamente debía haber compartido la suerte de don Pedro Maldonado y ser ejecutado en agosto de 1522, pero su calidad de príncipe de la Iglesia le permitió obtener un trato especial y un aplazamiento, que habría podido prolongarse quizá hasta asegurarle la inmunidad definitiva si él mismo no hubiera complicado la situación con una tentativa de fuga acompañada del asesinato de su carcelero. Aquella circunstancia decidió a Carlos V a pasar por encima de todas las inmunidades eclesiásticas y a ordenar la ejecución del obispo, el 24 de marzo de 1526. En efecto, el emperador siguió personalmente hasta el último momento el proceso de Acuña, resistió todas las presiones y recomendaciones y multiplicó las gestiones para superar los obstáculos. Al ordenar la muerte del obispo, puso al Papa ante los hechos consumados sin disimular la gravedad de un gesto cuya responsabilidad aceptó plenamente; fue excomulgado por haber mandado ejecutar a un prelado y, a la espera de la absolución papal —que no tardó en llegar—, se abstuvo de acudir durante algún tiempo a las iglesias.

A grandes rasgos fueron unos cien comuneros o quizá menos los que finalmente pagaron, poco o mucho, su participación en la rebelión, a pesar de que no en todos los casos se trataba de los mayores responsables. Los demás consiguieron salvar su vida y muchas veces también una parte de sus bienes, y casi siempre obtuvieron una libertad vigilada en mayor o menor medida. Tratándose de una revolución que puso en cuestión los fundamentos del Estado y amenazó con subvertir el orden social establecido, la represión no fue excesivamente dura, al menos en el nivel individual. Un hecho es incuestionable: los comuneros que consiguieron escapar al castigo quedaron apartados para siempre de los cargos públicos. Estos hombres habían demostrado tener el gusto de la acción y de la política. Muy a menudo se reclutaban entre las clases medias urbanas. No creemos que sea exagerado afirmar que Castilla perdió con el fracaso de las Comunidades parte de su elite política, la más dinámica, quizá la más ilustrada.

Otras consecuencias de la represión afectaron a la nación en el plano colectivo. El perdón tenía validez sólo en el aspecto criminal («en cuanto toca a lo criminal»); en el aspecto civil el documento del 1 de noviembre de 1522 reservaba los derechos de la corona y de los particulares a obtener reparación e indemnización de los daños sufridos durante la revolución. De esta forma las rentas del Estado, los impuestos incautados por los rebeldes, tendrían que ser restituidas por los antiguos comuneros o por los municipios. Asimismo, los bienes de particulares (por ejemplo, los de los nobles o colectividades —la catedral de Segovia destruida en los combates—) incautados o destruidos tendrían que ser indemnizados. Esta cláusula iba a dar lugar a innumerables procesos que repercutirían mucho en la economía general de Castilla. El almirante de Castilla, por ejemplo, exigió ser indemnizado por los daños causados en su fortaleza de Torrelobatón y por los gastos que había tenido en Medina de Rioseco desde el 15 de octubre de 1520. No perdonó nada: la paga de las guardias, la cera gastada de noche, las espías, las reparaciones, las cerraduras que hubo de renovar, etc. Todo ello alcanzaba 1.451.959 maravedíes, únicamente para la ciudad de Medina de Rioseco, en la que no hubo combates ni por consiguiente destrozos. El almirante pidió para los destrozos de Torrelobatón 14.683.217 maravedíes. Por su parte, el conde de Chinchón reclamó 37 millones; la justicia le concedió primero 11.540.287 y más tarde rebajó la cantidad a 9.818.441. El obispo de Segovia necesitaba 7 millones para reconstruir la catedral, etcétera.

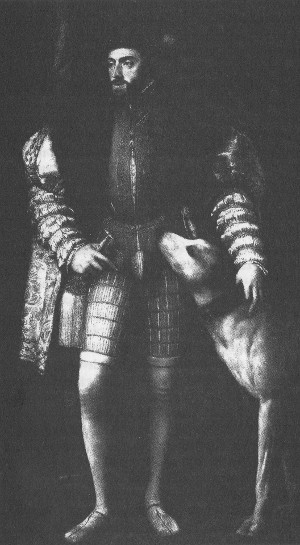

Tiziano, Carlos V con su perro, Museo del Prado, Madrid.

Hubo cientos de procesos de este tipo, lo cual significaba cantidades enormes de dinero. ¿Quién tendría que pagar estas indemnizaciones? En teoría, los culpables, cuando se llegaba a saber quiénes eran y cuándo podían pagar y a condición de que no figurasen en la lista de exceptuados del perdón, porque, en tal caso, los bienes se confiscaban para el erario real. Cuando los culpables no eran individuos bien identificados, sino una multitud anónima, el problema rayaba en lo imposible: ¿cómo saber el nombre de todos los soldados comuneros que estuvieron presentes en la toma y el saqueo de Torrelobatón? No había más remedio que acudir al principio de la responsabilidad colectiva. Los jueces determinaban la cantidad global de las indemnizaciones, registraban los principales comuneros de tal o cual localidad, de ser posible los más ricos y solventes, y señalaban qué cantidad debería pagar cada uno. Lo que faltase, el ayuntamiento tendría que arreglárselas para pagarlo: podía proceder por vía de repartimiento, como se solía hacer para los servicios ordinarios y extraordinarios, o por vía de tasas extraordinarias —sisas— sobre artículos de consumo corriente (carne, vino, aceite…).

Resulta casi imposible hacer un balance de las consecuencias fiscales de las Comunidades. Lo cierto es que aquellas indemnizaciones representaron una carga enorme durante más de veinte años para las ciudades que habían sido comuneras. La economía local debió de resentirse duramente de ello. En 1524, por ejemplo, vemos a los industriales de Segovia poner el grito en el cielo: de creerlos, la sisa había sido muy ligera sobre los artículos de consumo corriente como la carne, pero pesaba enormemente sobre las materias primas y los productos necesarios a la industria textil (jabón, aceite, pastel…). Está claro que la industria textil de Segovia no desapareció como consecuencia de aquella situación, pero también que semejante situación no debió de favorecerla y obligó a mantener unos precios muy elevados que no podían competir con los productos extranjeros. De un modo general la economía del centro de Castilla se vio muy afectada por las consecuencias económicas de la derrota comunera; ya no se volverá a hablar de cambiar la organización del mercado de la lana. Después de 1521 se vuelve a una política favorable a las exportaciones. Ya no será fácil crear en Castilla una industria textil dinámica. Hordas de vagabundos, de mendigos, de parados, se desplazan de una ciudad a otra, a pesar de la reglamentación restrictiva, de las protestas de las Cortes y de las Ordenanzas para organizar la caridad pública y privada y obligar a los que pueden hacerlo a trabajar.

Toda la legislación choca con un obstáculo: la falta de puestos de trabajo para emplear a los ociosos y vagabundos. Después de 1520 Castilla parece condenada al subdesarrollo; prefiere exportar la materia prima y comprar en el extranjero productos manufacturados que bien hubiera podido fabricar. Esta situación es la que habían denunciado en 1516 Pedro de Burgos y Rodrigo de Luján: la situación que los comuneros querían remediar.

El Perdón de 1522 permite aclarar además un aspecto fundamental del movimiento comunero: su ámbito geográfico. La rebelión presenta aspectos sobre los cuales conviene detenerse. En primer lugar, las comarcas que constituyen su escenario. Ninguna región de España se vio libre por completo de la agitación de 1520-1521. Prácticamente en todas partes las mismas causas engendraron la inquietud y el descontento; la partida del rey, la animadversión contra un virrey extranjero, los nuevos impuestos…

En todas las regiones de la corona de Castilla se produjeron una serie de incidentes más o menos graves. ¿Es válido atribuir la responsabilidad de todos estos incidentes y levantamientos a la subversión de los comuneros? Todas las víctimas de estas inquietudes, los corregidores, los jueces, los recaudadores de impuestos, pequeños y grandes señores, todos los que vieron cómo se les oponían sus administrados, sus justiciables, sus contribuyentes o sus vasallos tendieron a señalar en bloque a la Comunidad como la culpable de sus desgracias. Es cierto que los comuneros supieron explotar en su provecho todos los descontentos. Su propaganda incidía en un terreno abonado; no es sorprendente, pues, que obtuvieran éxitos notables. Los contemporáneos comparaban a menudo la rebelión a una epidemia: enfermedad contagiosa de la que no se libraba ningún sector ni región alguna. Y no obstante es importante dar al movimiento comunero una definición más precisa, so pena de verlo diluirse en un sinfín de pequeñas agitaciones locales mal coordinadas. Una simple revuelta no significaba que la ciudad en la que se produjera hubiera abrazado la causa comunera. Por consiguiente, no hablaremos de auténtico movimiento comunero sino en los lugares donde concurran dos circunstancias concretas:

—La sumisión a la Junta General, reconociendo su autoridad en materia administrativa, fiscal, judicial, política, militar y religiosa.

—La sustitución de las autoridades locales por una administración revolucionaria de carácter más representativo.

Partiendo de tales presupuestos podemos afirmar que la rebelión se extendió preferentemente por las cuencas del Duero y del Tajo. Después de algunas vacilaciones, situó su capital en Valladolid, en el mismo corazón de Castilla la Vieja. Su influencia es menor cuanto más nos alejamos de este centro de gravedad. Galicia, Extremadura y Andalucía permanecieron relativamente en calma; el reino de Murcia y el País Vasco se vieron afectados con más intensidad, y fueron las dos Castillas las que aportaron, hasta los últimos compases de la insurrección, los dirigentes, las tropas y el dinero. Así era en realidad como uno de los virreyes, el condestable, veía la situación: «Todo cuanto hay de aquí [Briviesca] a la Sierra Morena, todo está levantado (30 de septiembre de 1520); todo el daño está en medio del reino (3 de febrero de 1521)». Así pues, la insurrección de las Comunidades aparece como un fenómeno típicamente castellano, con ciertos matices que habremos de tener en cuenta, ya que Burgos, la capital histórica de Castilla, desertó muy pronto del bando de la rebelión.

Galicia se mantuvo al margen de los graves problemas que se debatieron en las Cortes de La Coruña. La partida del rey no provocó ninguna manifestación popular y no fue sino en el mes de agosto cuando se dejaron sentir los primeros síntomas de descontento contra los nuevos impuestos. El 10 de agosto la población de Santiago de Compostela recorrió las calles de la ciudad al grito de: «¡Libertad! ¡Libertad!», lo cual no era la manifestación de una reivindicación de tipo político sino tan sólo la protesta contra una fiscalidad excesiva, como ya se precisaba en los informes respecto a estos incidentes. Simple agitación antifiscal, en suma. Esto ocurría el 10 de agosto, es decir, antes del incendio de Medina del Campo, que en otras regiones contribuyó decisivamente a robustecer la autoridad de la Junta. Ésta, desde luego, intentó ganar a Galicia para la causa, pero en vano. Sus emisarios ni siquiera fueron recibidos. No obstante, los magistrados y señores locales permanecían alerta y, a principios de diciembre de 1520, el arzobispo Fonseca convocó una asamblea general de los señores de Galicia. Todos asistieron a ella o enviaron una representación: el conde don Hernando de Andrade, el conde de Benavente, el marqués de Astorga, la condesa de Lemos, el conde de Altamira, el obispo de Lugo…

En definitiva, «los señores y caballeros de este reino de Galicia que en él tienen parte y vasallos». La asamblea acordó el 4 de diciembre redactar un manifiesto. Era importante mantener a la provincia al margen del movimiento insurreccional, defender las prerrogativas reales, pero también hacer frente a la agitación antiseñorial. Todos estos aristócratas se comprometieron a defenderse mutuamente en caso necesario. En contrapartida, solicitaron para Galicia el derecho a tener representación en las Cortes y el establecimiento en La Coruña de una Casa de Contratación para canalizar el comercio con América, similar a la que ya funcionaba en Sevilla.

La Junta no llegó a tener nunca gran influencia en Galicia. El acuerdo del 4 de diciembre no iba dirigido tanto a defender el poder real como a mantener y quizá reforzar un régimen señorial que comenzaba a ser discutido. Esto lo vio perfectamente el conde de Fuensalida, también aristócrata, pero que no tenía intereses en Galicia:

Es cierto que la mayor parte de tener alteración en él [reino de Galicia] ha sido la gana que los vasallos del arzobispo y conde don Fernando [de Andrade] y otros caballeros han tenido que levantarse contra ellos y el muy buen aparejo que hallaban en los vecinos para ayudarlos y como hay pocos lugares realengos y tienen temor por lo que han visto los tiempos pasados que estos señores han de meter la mano en usurpar algo de lo suyo […]. Estos capítulos [el manifiesto de 4 de diciembre] no fueron por el reino sino por personas particulares[31].

Y Fuensalida proseguía: muchos piensan que el arzobispo Fonseca y el conde Andrade intentan aumentar su poder hasta llegar a dominar Galicia. Así, por ejemplo, el conde pretende percibir las alcabalas en Betanzos, ciudad real. Ésta era la finalidad que perseguían los señores gallegos. Temían —y no sin razón— una posible pérdida de sus derechos señoriales. Agitación antifiscal y movimiento antiseñorial —por una parte rápidamente controlados—: a esto quedó limitada la agitación en Galicia en 1520-1521. Los comuneros supieron explotar en otros sitios estas dos causas de descontento, pero en Galicia ni siquiera demostraron el menor entusiasmo en hacerlo. Esta región quedó pues al margen del movimiento comunero. La organización señorial era en ella extraordinariamente fuerte y muy antigua, ya que se remontaba a los primeros siglos de la Reconquista. Según Valdeavellano, Galicia es incluso la única región de Castilla en la que puede hablarse con cierta justeza de la existencia de un verdadero régimen feudal. El factor predominante en la estructura de la propiedad era la gran posesión laica o eclesiástica; los realengos eran muy poco numerosos y aislados de los centros castellanos. Podemos comprender pues que las ideas de los comuneros, hombres libres que residían en ciudades libres, no hallaran en Galicia sino muy débil eco. Y cuando los gallegos intentaron levantarse contra la opresión señorial encontraron ante ellos la muralla del poder de los señores, solidarios desde el 4 de diciembre para mantener el orden establecido.

Extremadura, más próxima que Galicia a los núcleos revolucionarios, no pudo mantenerse totalmente al margen de la guerra civil. La Junta General intentó difundir en ella sus hombres y sus ideas. En ocasiones obtuvo algunos éxitos locales, pero ni siquiera estas victorias están perfectamente claras.

La subversión no llegó a triunfar en Trujillo. La ciudad prestó oídos sordos a los requerimientos de la Junta. Las facciones rivales que en otro tiempo se enfrentaban enconadamente cesaron de forma momentánea en sus querellas; los virreyes temieron que el castillo pudiera caer en manos de los comuneros, pero la victoria de Tordesillas hizo reflexionar al alcaide. La ciudad escapó, pues, a la influencia de la Junta. También Badajoz se mantuvo fiel al poder real, a pesar de algunos enfrentamientos con el corregidor, cuya gestión fue duramente criticada por la población. Un regidor pidió incluso su sustitución. Los virreyes, antes de tomar una decisión, calcularon de forma escrupulosa los riesgos. El caso de Plasencia permite apreciar con más rigor los límites de una adhesión aparente a la Comunidad. Los incidentes se desataron en la noche del 27 de agosto cuando llegaron a la ciudad las noticias sobre el incendio de Medina del Campo. Grupos de hombres comenzaron a manifestarse por las calles a los gritos de «¡Comunidad! ¡Comunidad! ¡Viva la reina y el rey, nuestros señores, y la Comunidad!». Pese a las amenazas del cardenal Adriano, parece que Plasencia se unió al bando rebelde. Pero ¿era sincera esta adhesión? ¿Sería definitiva?

Desde hacía mucho tiempo Plasencia, como muchas otras ciudades en esta época, se hallaba dividida en dos facciones rivales que se vigilaban estrechamente. Plasencia parecía sometida a la Comunidad. Cuando las tropas realistas se apoderaron de Tordesillas, en el mes de diciembre, la ciudad exhortó a la Junta a proseguir sus tareas en Valladolid y a tomar venganza de los Grandes. Sin embargo, no debemos dejarnos engañar por este ardor revolucionario, en realidad vanas palabras. ¿Cuál fue la reacción de Plasencia cuando en marzo de 1521 la situación de los comuneros comenzó a hacerse más difícil? Cierto que continuó manifestando a la Junta su sentimiento de solidaridad, pero al mismo tiempo añadió que le resultaba imposible acudir en ayuda de Padilla.

Tampoco podía aportar dinero, pues la cosecha había sido mala y había que pensar en comprar trigo. No podía enviar soldados porque Plasencia estaba rodeada de enemigos: Trujillo, Cáceres, Ciudad Rodrigo, el duque de Béjar, etcétera.

En cuanto a las ciudades de Andalucía, en julio de 1520 se negaron resueltamente a enviar representantes a la Junta de Ávila. Los comuneros volvieron a insistir después de haberse trasladado a Tordesillas, enviando mensajeros, monjes, propagandistas, provisiones redactadas en nombre de la reina. Durante varios meses la Junta se entregó a una intensa tarea desubversión al sur de Sierra Morena, pero sin conseguir más que escasos resultados. A finales de noviembre el cardenal Adriano podía afirmar: «Lo de Andalucía está bueno y pacífico y en toda obediencia, excepto Jaén, Ubeda y Baeza».

En efecto, Jaén se sublevó el 19 de agosto, pero en circunstancias muy confusas. Hay quienes acusan a don Rodrigo Mejía de haber apoyado el movimiento; otros sostienen que Mejía no actuó sino para tratar de evitar lo peor, es decir, el establecimiento de un gobierno municipal revolucionario. En resumen, su actitud sería similar a la adoptada por el condestable en Burgos en el mes de junio. Esta situación equívoca se sostuvo durante varios meses. Jaén mantenía correspondencia con la Junta, pero sin decidirse a participar en ella enviando representantes. Sin embargo, la Comunidad dirigió en principio la ciudad. El cardenal Adriano, por su parte, trataba de ganar tiempo. Así, en enero de 1521 seguían todavía las conversaciones, y Jaén comenzaba a impacientarse. En definitiva, no se llegó a un acuerdo positivo, pese a lo cual Jaén no se decidió de forma definitiva por la Junta. Hasta el final de la guerra civil, constituyó pues un elemento de incertidumbre para los virreyes, que no podían contar con su lealtad. No obstante, tampoco la Junta esperaba nada de Jaén, ciudad indecisa, no neutral en realidad, sino manteniendo una actitud que parece confirmar la opinión del cronista Anghiera: expectativa, doble juego.

Úbeda y Baeza se sublevaron al mismo tiempo que Jaén. El corregidor no intentó resistir y abandonó sus poderes cuando en realidad nadie lo obligó a hacerlo. Dueños y señores de la ciudad, de esta guisa, los diputados de Úbeda eligieron el 20 de diciembre nuevos alcaldes y alguaciles que pretendían actuar en nombre del rey, pero no de la Comunidad, y que protestaban cuando se les hablaba de «comunidad». De las informaciones incompletas y a menudo contradictorias que han llegado hasta nosotros podemos deducir que ambas ciudades se veían desgarradas por sangrientas luchas entre las facciones rivales.

Después de varios meses de calma absoluta Sevilla vivió también su estallido revolucionario. El domingo 16 de septiembre de 1520 don Juan de Figueroa, hermano del duque de Arcos, se proclamó «capitán general del rey y de la Comunidad». Sus hombres recorrieron las calles leyendo proclamas en las que se invitaba a la población a unirse a la Comunidad. Don Juan destituyó a los funcionarios municipales y a continuación se dirigió hacia el alcázar acompañado de un grupo fuertemente armado. Una vez allí obligó al alcaide a abandonar su puesto y estableció en él su cuartel general. Sorprendidas en principio por este golpe de fuerza cuidadosamente preparado, al día siguiente, las autoridades reaccionaron y con la ayuda del duque de Medina Sidonia, que puso a disposición todos sus efectivos, se lanzaron al asalto del alcázar, que fue reconquistado tras cuatro horas de duro combate. Don Juan de Figueroa fue hecho prisionero, entregado a la justicia y posteriormente sometido a una estricta vigilancia en casa de su hermano, el duque de Arcos. Algunos meses más tarde lo veremos integrado en las filas de la Comunidad en los campos de batalla de Castilla la Vieja. En apariencia la interpretación de estos hechos es sencilla: Sevilla se declaró en comunidad un buen día, pero dado que las circunstancias eran desfavorables, la situación volvió de inmediato a la normalidad. Pero si consideramos más a fondo la cuestión, la realidad era mucho más compleja. ¿Fue un golpe de fuerza organizado por los elementos comuneros? Lo cierto es que los verdaderos protagonistas de los sucesos del 16 y 17 de septiembre fueron dos clanes rivales: don Juan de Figueroa, de la familia de Arcos, y el duque de Medina Sidonia, en tanto que los funcionarios reales no fueron otra cosa que meros comparsas.

La rapidez con que reaccionó el duque de Medina Sidonia demuestra que se sentía amenazado muy directamente. Desde hacía mucho tiempo su familia se encontraba enfrentada a la del duque de Arcos en su intento de dominar Sevilla. Nos sentimos inclinados a explicar la revuelta del 16 de septiembre como un simple episodio más del conflicto permanente que oponía a las dos grandes familias de la capital andaluza, ambas aquejadas por los difíciles problemas de adaptación que les planteaba la transformación económica de Sevilla. Así se explican las características del levantamiento del 16 de septiembre, atribuido con mucha ligereza a la comunidad: su carácter aristocrático y demagógico a un tiempo, su aspecto de conspiración contra los conversos y también su rápida represión. Don Juan de Figueroa no se apoyaba en la población; era necesario algo más, como veremos en Castilla, para asegurar la victoria de una auténtica revolución.

Sabemos lo que fue desde un principio la actitud de Córdoba: negativa a dejarse arrastrar a una situación ilegal, y voluntad afirmada en diferentes ocasiones de acatar la autoridad del emperador y de sus representantes. Incluso cuando, a raíz del incendio de Medina del Campo, el Consejo Real se sumió en un descrédito total y la autoridad de la Junta se afirmó de manera decisiva, Córdoba rechazó los requerimientos de Burgos y se ofreció a conceder asilo al cardenal Adriano y a los miembros del Consejo Real. En cuanto a las demás ciudades de Andalucía, no presentan ninguna señal especial de inquietud. En Granada el marqués de Mondéjar controlaba muy de cerca la situación, y ofreció con eficacia su concurso para reprimir cualquier agitación en Cazorla, Baeza, Huéscar y Ronda.

Andalucía no sólo se mantuvo al margen del movimiento de las Comunidades, sino que además adoptó las medidas necesarias para resistir a la rebelión en forma colectiva. En este sentido hay que interpretar la formación de la liga de La Rambla en el transcurso del invierno. Desde Granada el marqués de Mondéjar no había dejado de alertar a la nobleza y a las ciudades andaluzas contra los intentos de seducción de los comuneros de la Junta. Sin embargo, la idea de agrupar las ciudades leales a la causa del rey nació de Córdoba, posiblemente inspirada por su corregidor, don Diego Osorio, que no era otro que el hermano de Acuña. Osorio en el anterior mes de junio había presenciado los sangrientos incidentes de Burgos. Así, desde octubre de 1520, Córdoba, Sevilla y Jerez decidieron concertarse para tratar de buscar los medios más eficaces para combatir la propaganda revolucionaria. Se proyectó la formación de una liga de las ciudades andaluzas, como respuesta a la Junta de Tordesillas. A estas ciudades se las invitó a enviar sus representantes a La Rambla, pequeña localidad situada a sólo cinco leguas de Córdoba. Los trabajos de la asamblea comenzaron el 20 de enero de 1521 y condujeron a una declaración común que precisaba la posición de las ciudades leales de Andalucía frente a la rebelión. Sevilla, Córdoba, Jaén, Jerez de la Frontera, Erija, Carmona, Cádiz, Antequera, Gibraltar, Andújar y Ronda, además de los territorios del maestrazgo de Calatrava situados en Andalucía, decidieron enviar sus representantes a La Rambla.

Las ciudades representadas proclamaron su firme intención de unirse para resistir de la forma más eficaz posible a todo intento de subversión. Los puntos esenciales del acuerdo eran los siguientes:

—Fidelidad al emperador y a sus virreyes.

—Mantenimiento del orden en las ciudades representadas.

—Apoyo a los corregidores y representantes del poder real.

—Proscripción de los agitadores.

—Mantenimiento en sus funciones de los corregidores cuyo mandato llegara a su fin.

—Negativa a recibir las cartas de la Junta.

—Alianza militar para hacer frente a un eventual ataque por parte de la Junta.

—Alianza militar contra un posible levantamiento de los moriscos de Granada o contra una invasión de los musulmanes de África.

—Alianza militar contra toda tentativa de subversión interna.

—Precauciones contra las concentraciones de soldados que pudieran llevar a cabo los nobles.

—Llamamiento a las ciudades rebeldes.

—Llamamiento al rey para que viniese rápidamente a Castilla.

—La liga formada en aquel momento se disolvería en el momento del regreso del emperador.

—Poner en pie de guerra un contingente de caballería e infantería para poder cumplir los compromisos contraídos. Se trataba de un ejército de 890 caballeros y 4200 infantes el que debía ser puesto a disposición de la liga.

En la práctica la liga no tuvo oportunidad de demostrar el alcance de su fuerza, ya que Andalucía ofrecía escasas posibilidades a los comuneros. Pero en otro plano la eficacia moral de la liga de La Rambla es incuestionable. Frente a ambas Castillas, cuna y escenario de la rebelión, Andalucía manifestaba su cohesión y su fidelidad hacia la figura del monarca, de los virreyes y de las autoridades locales, llegando incluso a constituir su propia liga contra los proyectos subversivos de la Junta de Valladolid. La Liga, expresión a un tiempo de lealtad y garantía contra la subversión, contribuyó sin duda a mantener a Andalucía en el bando del poder real, haciéndole tomar conciencia de su poder contra cualquier ataque procedente del norte. Al mismo tiempo constituía una amenaza permanente para las ciudades comuneras más próximas, por ejemplo Murcia. Los otros centros revolucionarios rechazaron todo contacto. Así, Toledo, a los requerimientos de la asamblea de La Rambla, que le pedía que atendiera a razones, respondió ocho días más tarde con violentas diatribas contra los virreyes y los miembros del Consejo Real.

Murcia, distanciada del centro castellano, pero limítrofe del reino de Valencia, donde en aquel momento estalló la revuelta de las Germanías, ocupó un lugar original en el movimiento comunero. Esta ciudad se agitó muy pronto y en circunstancias muy particulares; la Comunidad se hizo con el poder, pero tardó mucho tiempo en establecer contacto con la Junta general. El marqués de Los Vélez desempeñó un papel central y muy discutido en los acontecimientos de Murcia. Finalmente, tras la derrota de Villalar, Murcia sería una de las últimas ciudades en someterse al poder real. Lo que llama la atención en el relato de lo ocurrido en Murcia es la fuerte oposición a que se vio sometido el concejo y el patriciado urbano. La comunidad murciana, tal como se constituyó en agosto de 1520, fue dirigida principalmente contra los regidores y los jurados que fueron expulsados de la ciudad con sus familias. Veamos en la siguiente cita cómo estaba expresada esta postura:

Publicando que la dicha hermandad se haze […] contra los regidores e caballeros de la dicha fibdad y que avían de hazer doze syndicos a onor de los doze apóstoles y un principal y cabera a reverencia del nuestro señor Iesu-Christo para que los susodichos tuviesen sus capitanías y juntasen su gente a repique de campana e quando algund agravio se hiziese requiriesen una o dos y tres vezes a la justicia que lo remediase y syno que ellos lo hiziesen[32].

La revuelta estuvo, pues, motivada más bien por la conducta de ciertas autoridades cuyos actos daban a entender que sus decisiones eran inspiradas más por interés personal que por una preocupación por el bien común. Varios miembros de la corporación municipal se habían valido de su posición para adquirir en beneficio propio tierras que eran necesarias para el bienestar colectivo de la población. Concretamente, una de las quejas se refería a la plantación de moreras en tierras que debían ser aprovechadas para el pastoreo. Todo ello presenta muchas analogías con lo que ocurrió en la misma época en varias ciudades comuneras en las que la oligarquía local y las autoridades fueron acusadas de traicionar el bien común en beneficio propio. Fuera de esta oposición al patriciado, no aparecen en la Comunidad murciana preocupaciones por temas de mayor trascendencia; problemas fiscales, reivindicaciones propiamente políticas…, como las que eran debatidas en las ciudades comuneras de la Meseta central. El eco de las Comunidades en Murcia se nos presenta así como algo apagado; hay coincidencias notables, pero también silencios, más que discrepancias, sobre el programa general de la Santa Junta en la que, sin embargo, Murcia estuvo representada por procuradores muy cualificados que participaron activamente en su actuación. Owens se inclina a considerar que el marqués de Los Vélez simpatizó con la Comunidad. Los textos aducidos en este sentido no me parecen tan claros. Como lo hicieron otros magnates en algunas ciudades, el marqués intentó aprovechar la coyuntura para tratar de controlar una ciudad situada en la zona en que tenía su feudo. Impidió ciertos desmanes y desórdenes y se convirtió, o, mejor dicho, trató de convertirse en árbitro de la situación, pero en modo alguno se le puede considerar como comunero.

Desde el principio la rebelión se presentó en Murcia en forma de un enfrentamiento de clases sociales que no apareció en Castilla hasta un momento posterior, y en contrapartida las reivindicaciones políticas y la agitación antifiscal pasaron a un segundo plano. Por ello, la situación de Murcia ha llevado a muchos a aproximarla más al movimiento de las Germanías de Valencia que a las Comunidades castellanas. Pero, pese a la existencia de relaciones esporádicas con la rebelión de Valencia, los comuneros murcianos prefirieron mantener el contacto con la Junta de Tordesillas y, posteriormente, la de Valladolid. Las circunstancias históricas que unieron al reino de Murcia con la corona de Castilla fueron más fuertes que las afinidades sociales y geográficas.

Los comuneros prestaron una gran atención al País Vasco. Fue en Vizcaya y Guipúzcoa donde las ciudades rebeldes se proveyeron de toda clase de armas. Pero ¿cuál fue la participación de las provincias vascas en el conflicto de las Comunidades, aparte de este aprovisionamiento de armas? El minucioso repaso de la documentación, muchas veces inédita, que hace Tarsicio de Azcona para la provincia de Guipúzcoa permite ahora formarse un concepto más cabal de lo que pasó. Después de examinar detenidamente esta documentación, Azcona opina que el «hecho guipuzcoano se inició con independencia del movimiento comunero castellano, aunque posteriormente se enlazaron y entablaron conexiones». Dos elementos llaman la atención en Guipúzcoa: la división entre dos grupos de ciudades y el papel de un magnate poderoso, el conde de Salvatierra.

Sobre el primer aspecto, que llegó a adquirir proporciones de una verdadera guerra civil con combates, muertes, destrucciones de casas, quemas o talas en los campos…, hay que notar la división de la provincia en dos bandos, el uno encabezado por la ciudad de San Sebastián, más bien leal al Consejo Real y a los gobernadores nombrados por Carlos V, el otro en torno a las ciudades de Tolosa y Hernani y relacionado con la Junta comunera. El motivo aparente del conflicto lo constituye el nombramiento de Cristóbal Vázquez de Acuña como corregidor de la provincia. El grupo de Tolosa-Hernani considera tal nombramiento como ilegal, ya que no ha sido realizado a petición de la provincia. ¿Batalla entre el centralismo de la corona y la defensa de las libertades provinciales? La cosa no está tan clara, ya que el grupo de San Sebastián muestra igual apego a las tradiciones y a los fueros en el momento que acepta al corregidor. En realidad, todo parece indicar que la llegada del corregidor fue el estallido para un incendio que venía preparándose desde lejos. ¿De dónde? Esto es lo que todavía no se ha averiguado de modo satisfactorio. Detrás de los grupos enfrentados, se vislumbran viejas disputas y rencores, enfrentamientos de algunas villas con los señores, restos de la tradicional confrontación del hecho municipal con el solariego, con los pocos grandes señores de la comarca y los más numerosos parientes mayores mantenidos a raya en los últimos decenios y que aprovechan la coyuntura para tratar de recobrar parte de la influencia perdida, lo mismo que rivalidades entre ciudades marítimas y ciudades del interior, tensiones entre la población industrial y la mercantil, intentando ambas dominar el sector del campesinado. Azcona se limita a presentar las actitudes y los acontecimientos sin atreverse a proponer una interpretación:

Sería necesario recomponer mejor el escenario socioeconómico de Guipúzcoa, detectar las relaciones de sus hombres y sus villas y conocer la urdimbre de sus estamentos sociales para asentar con seguridad las razones que influyeron para que aquellos hombres y aquellos pueblos se inclinasen a un bando o a otro. Creemos que no todo fue lógico, ni razonable. En esta perspectiva debieron jugar su papel las rivalidades locales[33].

Naturalmente, los dos bandos rivales buscaron apoyos fuera de la provincia, cerca de los gobernadores o de los comuneros castellanos. La Santa Junta trató de aprovechar la coyuntura; envió a Hernani a varios emisarios que lograron éxitos notables: el grupo de Hernani facilitó así al ejército comunero las armas que necesitaba, mientras estorbó cuanto pudo el suministro de material bélico a las tropas reales. ¿Basta esta actitud para considerar a los de Hernani como comuneros? No, porque este bando supo mostrarse prudente y detenerse a tiempo. Rechazó cortésmente los ofrecimientos del conde de Salvatierra, quien puso a disposición de la Junta de Hernani su fortaleza de San Adrián, clave de Castilla, y estaba dispuesto a entrar en la provincia «con buena gente a os ayudar y servir». La Junta contestó que la fortaleza estaría mejor en manos del conde y, en cuanto al ofrecimiento de gente, dijo que la provincia tenía «asaz de gentes de muchos hijosdalgo de la misma tierra» y que de momento no tenía necesidad de otra. O sea que el bando de Hernani prefirió renunciar al apoyo armado del conde de Salvatierra antes de hipotecar su libertad frente a un magnate que, aunque comunero, no dejaba de ser un irreductible señor feudal. A principios del año 1521 el duque de Nájera, obedeciendo órdenes del emperador y del Consejo Real, supo reconciliar los dos bandos opuestos sin premiar ni castigar a ninguno por sus actividades pasadas, cosa que difícilmente podía hacer si uno de los bandos se hubiera identificado rotundamente con la causa de los comuneros. Frente a la invasión francesa y la toma de Fuenterrabía, los dos grupos rivales silenciaron sus parcialidades y se unieron contra el enemigo común. Por tanto, parece lo más acertado no relacionar la contienda guipuzcoana —que, por otra parte, sólo duró tres o cuatro meses: desde el otoño de 1520 hasta enero de 1521— con la revolución comunera. Sólo se notan conexiones circunstanciales que no llegaron nunca a una identificación total. Vizcaya permaneció leal a la corona y en calma. Sólo Álava parece que participó en el movimiento de las Comunidades, pero el papel que en esta provincia desempeñó el conde de Salvatierra desvirtúa profundamente sus perspectivas.

El movimiento comunero propiamente dicho se desarrolló por ambos lados de la sierra de Guadarrama, en torno a dos núcleos principales: Toledo y Valladolid. La revolución se extendió hacia el norte desde el sur: partiendo de Toledo. Alcanzó primero a Segovia, después Valladolid y luego Palencia. Madrid, Avila y Medina del Campo, situadas en este eje sur-norte, se incorporaron rápidamente, y al oeste Zamora, Toro y, sobre todo, Salamanca compartieron las inquietudes, las preocupaciones y los proyectos de Toledo. Según nos alejamos de esta zona, comprobamos que la revolución fue perdiendo su poder de atracción. Así Cuenca, Guadalajara, Soria y León acataron la autoridad de la Junta, pero sin gran entusiasmo, y las tres primeras ciudades se apartaron pronto de ella. Al norte, Burgos era francamente hostil. Las restantes provincias, o se mantuvieron al margen u observaron una actitud de extrema reserva o, finalmente, presentaron síntomas de agitación, pero no se adhirieron a la Junta más que accidentalmente (casos de Murcia y del País Vasco).

El Perdón de 1522 registra fielmente esta participación masiva de la zona central de Castilla en la revolución de las Comunidades. Palencia aportó el mayor contingente de proscritos, 34, a continuación vienen Salamanca con 25 exceptuados, Segovia (24), Ávila y Madrid (22), Valladolid (20), Medina del Campo (19), León y Toledo (18), Zamora (16), Aranda de Duero (15), Toro (10), Murcia, caso especial, cuenta con 12 exceptuados, pero Guadalajara sólo 4, Sevilla 3, Soria 2 y Burgos 1.

La revolución de las Comunidades se originó y se desarrolló, pues, en la región que hemos definido como la más poblada y con la mayor densidad de redes de comunicación de todo el reino de Castilla en los albores del siglo XVI. En ella se hallaban también algunos de los centros más activos de la naciente industria textil: Toledo, Segovia, Palencia y, más al este, Cuenca. Desde principios del siglo esta zona estaba sufriendo una serie de dificultades económicas que la indujeron a protestar contra los privilegios de los comerciantes de la periferia, nacionales o extranjeros, respecto al comercio de la lana. Dos Castillas se van a ver enfrentadas, entonces: la Castilla de los ganaderos y de los grandes comerciantes, simbolizada por Burgos, en plena expansión desde fines del siglo XV, que poseía un casi monopolio de la exportación de las lanas gracias a dos instituciones florecientes, dos poderosos sindicatos de intereses colectivos: la Mesta y el Consulado de Burgos; y la Castilla de los pequeños tenderos, de los comerciantes con un radio de acción muy limitado, de los artesanos y de los industriales molestos por la competencia extranjera y por la legislación favorable a los exportadores. Segovia se halla en el límite de las dos Castillas.

La organización creada por los Reyes Católicos favorecía a la primera, aunque sin sacrificar completamente a la segunda. Pero el equilibrio quedó roto en 1504, cuando surgen los antagonismos. Burgos trata de conservar sus privilegios y sus buenas relaciones con Flandes, mientras la región del interior se inquieta y se considera sacrificada en el reparto de las oportunidades y beneficios. Cuando se produjo el advenimiento de los Austrias, la ruptura se había consumado ya: en 1520, cuando Carlos V ha dado garantías a los exportadores, Toledo se rebela y aglutina a las ciudades del interior contra el rey y contra Burgos. Andalucía, por su parte, favorecida desde hace mucho tiempo por el gran comercio internacional, no tiene motivos para inquietarse y adopta una actitud claramente reticente. El centro frente a la periferia, es decir, las zonas que unos años antes protestaban contra el monopolio de burgaleses y genoveses. Se prosigue la misma batalla pero con otros métodos. Para confirmar esta hipótesis, sugerida por la geografía de la revolución, examinemos a continuación la sociología y la ideología del movimiento comunero.