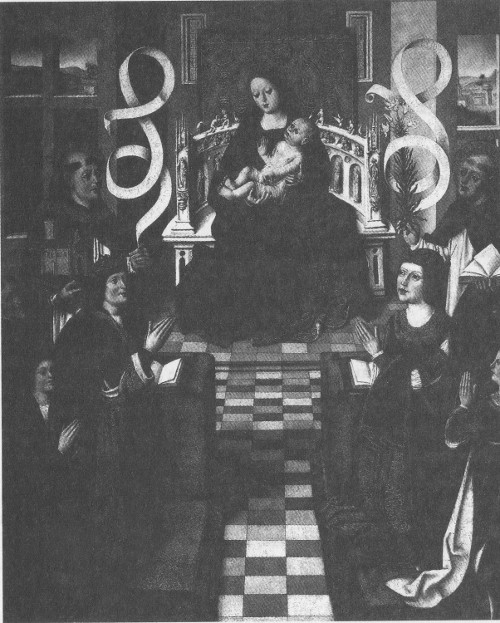

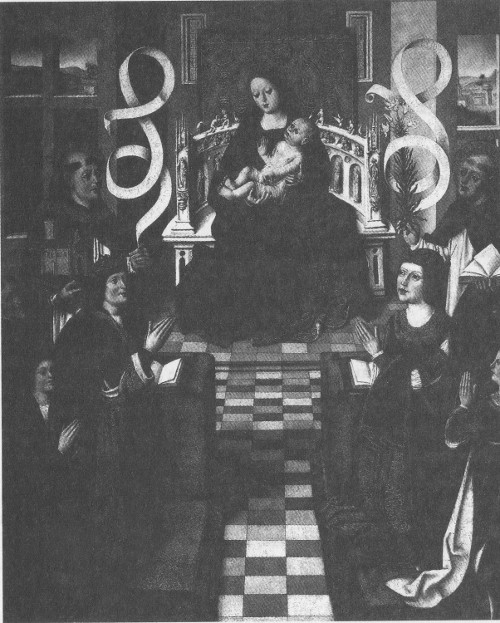

La unión de Isabel y Fernando como símbolo de la doble monarquía. Anónimo, La Virgen de los Reyes Católicos, Museo del Prado, Madrid.

El reinado de Carlos V se inicia en España por una crisis muy grave, una guerra civil, una revolución: las Comunidades. Es la culminación de una serie de dificultades de tipo económico, social y político, con las cuales se enfrenta Castilla después de la muerte de la reina Isabel y que amenazan con destruir parte del ordenamiento realizado desde 1474.

La unión de Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla no tuvo como consecuencia la unidad nacional de España, como se ha dicho a veces de modo muy precipitado. Se trató en realidad de una unión personal entre dos soberanos, pero por la que cada grupo de territorios conservó su autonomía, su administración, sus leyes. Por tanto, conviene tener en cuenta la siguiente división:

—Los territorios de la corona de Castilla (Castilla en su sentido estricto, Extremadura, Andalucía, Murcia, provincias vascongadas, Galicia, Navarra, Indias).

—Los territorios de la corona de Aragón (Aragón, Cataluña, Valencia, Islas Baleares, Nápoles).

Doble monarquía, unión personal. Sólo la diplomacia y los asuntos militares pertenecen al sector común; la Inquisición es la única institución autorizada para actuar en las dos coronas. En todo lo demás cada grupo de territorios conserva su originalidad.

La unión de Isabel y Fernando como símbolo de la doble monarquía. Anónimo, La Virgen de los Reyes Católicos, Museo del Prado, Madrid.

Los dos Estados, ¿pueden considerarse como iguales? En absoluto. Castilla ocupa en la doble monarquía una posición dominante por tres motivos:

1. Es más extensa que Aragón desde el punto de vista territorial.

2. Es también más poblada, no sólo porque la demografía de Castilla es el reflejo de esta mayor extensión, sino porque las densidades son mayores en Castilla que en Aragón: 4.500.000 habitantes en Castilla a finales del siglo XV, mientras Aragón no tiene más que 1.000.000 aproximadamente; o sea que Castilla, tres veces más extensa que Aragón, tiene cuatro veces más habitantes. Castilla, es más rica: la desproporción demográfica no es sino un elemento de una situación general netamente favorable a Castilla que, desde la segunda mitad del siglo XV, es una nación en plena pujanza.

3. La ganadería trashumante, muy bien organizada por la Mesta, da una abundante lana de excelente calidad que forma el elemento esencial de sus exportaciones. En torno al mercado de la lana, existe una verdadera red comercial a partir de tres centros: las ferias de Medina del Campo, el Consulado de Burgos y los armadores de Bilbao. Los dueños de aquel mercado son los grandes mercaderes de Burgos que disponen de posiciones muy fuertes en España y en la Europa del norte.

Aragón, en cambio, parece mucho menos favorecido. El puerto de Barcelona atraviesa un momento de crisis, consecuencia del declive catalán que se manifiesta desde principios del siglo XV, más sensible a partir de 1450, y que se va a prolongar hasta el siglo XVII. Durante todo el siglo XVI, en cambio, Castilla conoce una expansión continua.

Estas bases constituyen los fundamentos de la doble monarquía de los Reyes Católicos: una nación expansiva se une con una nación en declive. En estas condiciones es natural que el centro de gravedad del nuevo conjunto territorial se sitúe en Castilla. A principios del siglo XVI los catalanes quedan excluidos del comercio con las Indias, pero en este caso concreto el derecho no hace más que consagrar una situación de hecho; se limita a expresar las relaciones reales. En derecho como en el hecho, ya desde la segunda mitad del siglo XV, Castilla está en la vanguardia, razón que explica algunas características de la España del siglo XVI, particularmente la preponderancia de los valores castellanos. La España nueva es sobre todo Castilla: sus tradiciones, sus instituciones y su mentalidad son las que inspiran la mayoría de las veces la política de España; asimismo, con contadas excepciones, son hombres de Estado castellanos los que van a dirigir esta política; y, por fin, la lengua castellana acabará siendo el español, la lengua de los escritores del Siglo de Oro.

Todos los historiadores están de acuerdo en admitir el desarrollo de la economía castellana a partir de la segunda mitad del siglo XV y, muy especialmente, durante el reinado de los Reyes Católicos, que supieron aprovechar una coyuntura particularmente favorable. El hecho más sobresaliente fue el crecimiento del centro en contraste con la periferia, crecimiento que comenzó en el siglo XV y que se prolongó aproximadamente hasta el último tercio de la centuria siguiente. Esto da a la revolución comunera de 1520 una dimensión y un interés muy particulares.

¿Hasta qué punto esta revolución, esencialmente urbana, manifiesta una vitalidad y un dinamismo propios de los centros con mayor densidad demográfica y pujanza económica? Las divergencias y las divisiones en el seno del movimiento comunero a las pocas semanas de haber estallado obligan a plantearse el problema: estas divergencias se explican por oposiciones fundamentales de orden económico. Concretamente: la protección dada a la Mesta por los Reyes y la política de exportación de lanas no eran compatibles con el deseado desarrollo de la industria textil y originaron conflictos de intereses entre exportadores e industriales.

La población de Castilla a finales del siglo XV era aproximadamente de 4.500.000 habitantes. En 1541 llega a tener unos 5.600.000 habitantes como mínimo, tal vez más (Pierre Vilar sugiere 6.300.000). Lo que cabe señalar es el crecimiento demográfico, que no parará hasta finales de la centuria, con las grandes epidemias de 1596. Para entrar un poco más en detalle, conviene tener en cuenta los siguientes aspectos:

—Un movimiento migratorio de norte a sur, desde las tierras pobres del norte hacia la Meseta central y Andalucía.

—Un movimiento hacia las ciudades. La gente sale del campo, demasiado poblado, hacia las ciudades. Es en torno a Valladolid, Palencia y Segovia donde las densidades y el número de habitantes son más elevados. Ahora bien, allí es donde se sitúa en 1520 el foco de la revuelta de los comuneros, en aquellos centros urbanos relativamente importantes para la época: 4000 habitantes en Madrid; 11.000 en Medina de Rioseco; 13.000 en Salamanca; 15.000 en Segovia; 20.000 en Medina del Campo; 32.000 en Toledo; 38.000 en Valladolid…

No se trata sólo de crecimiento demográfico; toda la economía castellana se encuentra en plena expansión a finales del siglo XV y principios del XVI, pero está orientada preferentemente hacia la exportación. La vida económica se concentra en tres polos principales:

—Burgos, situada cerca de los puertos vascos y cántabros (sobre todo Bilbao), debe su fortuna al establecimiento de relaciones comerciales con Flandes y la Europa del norte.

—El centro de Castilla, en torno a Valladolid, ciudad de funcionarios (letrados). Es la zona más poblada, más dinámica, con lugares como Medina del Campo, la ciudad de las ferias; Palencia, en medio de la fértil Tierra de Campos; Salamanca, Segovia y, al sur del Guadarrama, Toledo.

—Sevilla, cuya comarca produce en abundancia trigo, vino y aceite, está situada desde el siglo XV en el centro de las corrientes comerciales que unen a Italia con la Europa del norte. Los italianos desarrollan allí gran actividad. El descubrimiento de América y la creación de la Casa de la Contratación aumentan la prosperidad sevillana a principios del siglo XVI, y contribuyen a transformar aquella zona en un polo muy activo.

Durante el reinado de los Reyes Católicos las dos fachadas marítimas, la cantábrica y la andaluza, colaboran en proporciones similares con el centro de Castilla. Pero en el siglo XVI la situación empieza a cambiar: el centro de gravedad del país se desplaza lentamente de norte a sur, el eje Medina del Campo-Burgos-Bilbao retrocede ante el eje Burgos-Medina del Campo-Sevilla. Esta orientación de Castilla la Vieja hacia el sur comienza a principios del siglo XVI: Sevilla cobra cada día más importancia desde que se ha convertido en el centro del comercio americano. Burgos sigue manteniendo con Flandes fructíferas relaciones, pero el centro de Castilla ve romperse poco a poco el equilibrio logrado en tiempos de los Reyes Católicos. Esto constituye ya una indicación que permite situar mejor la revuelta de las Comunidades, movimiento que sacude el centro, pero que deja —relativamente— indiferente a la periferia del reino.

La existencia de una materia prima abundante y de excelente calidad en las mesetas castellanas hubiera debido de favorecer el desarrollo de una importante industria textil, pero los esfuerzos realizados en este sentido no fueron lo bastante continuados como para superar todas las dificultades existentes. Desde el siglo XV ya se trabajaba la lana en numerosos lugares de Castilla, incluso en pequeños pueblos o aldeas. En los primeros años del siglo XVI sobresalen centros como Segovia, Toledo, Córdoba y Cuenca, donde se produce el mayor número de artículos y a los precios más elevados. Según un documento de 1515, la industria textil empleaba en la zona de Segovia a más de 20.000 personas que procesaban más de 40.000 arrobas de lana por año. Hubieran podido procesar más, pero, como señala el mismo documento, «no se pueden haber más». Otro documento posterior de 1524 revela que treinta o cuarenta capitalistas dominaban la industria textil segoviana y empleaban a las dos terceras partes de la población trabajadora de la ciudad.

En otras zonas, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado —Ordenanzas de Sevilla, 1511—, la producción es de calidad inferior: procura satisfacer la demanda de una clientela local, poco exigente, y fabrica géneros bastante burdos. Esto se debe a que la industria textil castellana, con algunas contadas excepciones, adolece de un grave defecto: con demasiada frecuencia produce artículos de calidad inferior, que satisfacen a la gente del pueblo, pero no a una clientela acomodada más exigente. El textil castellano no logra luchar con eficacia contra la competencia extranjera que ofrece productos más elaborados y más baratos. ¿A qué se deben estas dificultades? En gran parte al hecho de que las lanas de mejor calidad van destinadas a la exportación.

En efecto, una organización compleja rodea el mercado de la lana. Importantes intereses se hallan en juego en torno a este producto que desde hace mucho tiempo constituye la riqueza principal del país. Los mercaderes tratan de comprar la lana con adelanto, antes del esquileo, y aprovechan las dificultades estacionales de los pequeños ganaderos que necesitan dinero en aquel momento para efectuar los pagos de los impuestos sobre el ganado trashumante y el alquiler de las dehesas. Los mercaderes de Burgos, que actúan en ocasiones en nombre de extranjeros, y los genoveses se han convertido en maestros en este tipo de operaciones. De esta forma los grandes negociantes se aseguran un cuasimonopolio sobre las compras de lanas en general y en especial sobre las calidades más cotizadas. La mayor parte de la producción lanera de Castilla se destina así a la exportación hacia Italia o hacia Flandes. Los lazos dinásticos entre Castilla y Flandes vienen a reforzar una corriente ya antigua de intercambios comerciales en los que los comerciantes de Burgos, agrupados en el Consulado, desempeñan un papel fundamental. Ellos son los verdaderos amos de la ruta del norte.

¿Qué lugar pueden ocupar los manufactureros castellanos en un mercado tan decididamente organizado con miras a la exportación? En 1462 se había prohibido que las exportaciones de lana superaran las dos terceras partes de la producción; el resto se reservaba, en principio, para la industria nacional. El cupo siguió siendo el mismo durante un siglo, e incluso, muchas veces, no se respetó, ya que varios intereses se conjugaban en favor de la exportación de lana: los nobles, propietarios de grandes rebaños y de pastos, los comerciantes y la corona —a causa de los impuestos que cobraba sobre el ganado trashumante y de los pastos de los maestrazgos— formaban una coalición muy poderosa frente a la cual poco podían hacer los pañeros del reino, aislados y minoritarios. La Mesta, además, se convierte en portavoz de todos aquellos que se benefician del comercio de la lana. Es precisamente en la década de 1520 cuando esta institución alcanza el cenit de su poder.

A comienzos del siglo XVI, pues, la relación de fuerzas no parece ser favorable al desarrollo de la industria textil que, por tanto, experimenta cierto estancamiento. La falta de capitales y de obreros cualificados, así como la negativa a establecer medidas proteccionistas condenaron a esta industria, ya desde el reinado de los Reyes Católicos, a producir en cantidad insuficiente productos de escasa calidad, incapaces de competir con los elaborados en el extranjero.

El reinado de los Reyes Católicos no aportó ningún cambio sustancial a la organización de la sociedad. Ésta continuó dividida en estamentos estrictamente jerarquizados, aunque es cierto que éstos sufrieron transformaciones en su composición, que modificaron sus relaciones entre sí y su influencia en el conjunto de la nación.

Los cambios fueron más espectaculares y más duraderos con respecto al clero. Desde el principio de su reinado los Reyes Católicos exigieron del Papa un derecho de supervisión sobre el nombramiento de los obispos. Después de no pocas gestiones y disputas consiguieron lo que solicitaban. Se esforzaron por excluir a los extranjeros de los beneficios eclesiásticos, y a menudo rechazaron los candidatos de la alta nobleza. Desde entonces los obispos vinieron siendo en la mayoría de los casos letrados, elegidos preferentemente entre los antiguos alumnos de los colegios mayores.

En relación con la nobleza no parece que los Reyes Católicos pusieran en práctica una política muy coherente. En 1480 la obligaron a restituir parte de las rentas que había usurpado sobre todo desde 1466; estas decisiones afectaron seriamente a la nobleza, pero no le hicieron perder ni mucho menos su situación de clase preponderante. Esta clase conservó después de 1480 un potencial social y económico considerable. Las Leyes de Toro (1505) sobre los mayorazgos acabaron de consolidar esta riqueza territorial al favorecer la concentración de propiedades y la formación de feudos que no se podían enajenar. En cambio, la nobleza perdió parte de su influencia política. El hecho decisivo en este sentido fue la reorganización del Consejo Real llevada a cabo en 1480, que se concretó por una fuerte disminución de los miembros pertenecientes a la aristocracia. Los Reyes Católicos favorecieron más a los rangos inferiores de la nobleza: los caballeros e hidalgos. Éstos ya ocupaban puestos importantes en los concejos como regidores, pero constituyeron desde entonces, junto con los letrados egresados de las universidades, los cuadros del Estado.

Asimismo, conviene señalar durante el reinado de los Reyes Católicos la ascensión de una clase media que intentaba fundirse con la nobleza y muchas veces lo conseguía, pero que en ocasiones estaba a punto de constituirse en una auténtica burguesía. Por lo general, la dirección de las ciudades no estaba a cargo de burgueses. Desde hacía mucho tiempo el patriciado urbano estaba reservado a la pequeña nobleza de los caballeros. El desarrollo económico permitió la ascensión social de quienes habían sido sus impulsores o sus beneficiarios, los mercaderes. Los letrados no eran auténticos burgueses, sino gente de origen modesto que acudía a las universidades para conseguir un título de licenciado o de doctor.

Desde el punto de vista político, los Reyes Católicos se preocuparon, desde el principio, por restablecer en todos los sectores la autoridad del Estado, por situar el poder real por encima de todos los grupos de presión. A este objetivo responden la reorganización del Consejo Real, la generalización de los corregidores y la decadencia de las Cortes.

Desde 1480 el Consejo Real se ha convertido en el órgano supremo de gobierno, presidido por un obispo y formado por tres nobles y unos diez letrados. Al margen del Consejo, los secretarios reales, asimismo letrados, colaboradores directos de los soberanos, están muy al tanto de todos los problemas políticos.

Los municipios habían ocupado en la Edad Media un lugar destacado, en gran parte porque ejercían su jurisdicción en un territorio muy amplio —su alfoz—; es el caso, por ejemplo, de Segovia. Ricos y poderosos, habían sido varias veces árbitros de los conflictos entre alta nobleza y poder real. Los Reyes Católicos transforman a los municipios en colaboradores dóciles, primero generalizando la costumbre de reservar los oficios municipales a un grupo restringido de privilegiados —regidores o veinticuatros—, casi todos ellos caballeros; segundo, nombrando en las ciudades más importantes funcionarios reales con poderes muy extensos, los corregidores, reclutados entre caballeros o letrados.

Las Cortes, por su parte, son en principio la representación del reino y como tales autorizan los impuestos directos —servicios—, circunstancia que hubieran podido aprovechar para intervenir en la vida política y tratar de controlar el poder real. Los Reyes Católicos se precaven contra esta posibilidad:

—Tener voz y voto en Cortes no constituye ningún derecho; es un privilegio reservado sólo a 18 ciudades: Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid, León, Salamanca, Zamora, Toro, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Sevilla, Granada, Córdoba, Jaén y Murcia.

—Los procuradores a Cortes son elegidos por un colegio electoral muy restringido, los regidores, presidido por el corregidor. El poder real tiene así la posibilidad de presionar sobre los procuradores y no duda en hacerlo.

—Los soberanos, por fin, convocan las Cortes lo menos posible, cuando necesitan de modo preciso recursos fiscales directos, y se las arreglan para obtener de los impuestos indirectos —las alcabalas— los recursos necesarios al Estado.

Los Reyes Católicos afirmaron indudablemente el poder y la autoridad del Estado en todos los terrenos. Si durante tanto tiempo su labor fue aprobada y elogiada se debe a que este Estado era la expresión política de un equilibrio económico y social. La nobleza había sido apartada del poder, pero su potencial territorial y su prestigio permanecían intactos. En cuanto a la burguesía se vio también excluida de las responsabilidades políticas en las ciudades y en las Cortes, pero nada impedía sus fructíferas relaciones comerciales con el extranjero, establecidas desde hacía mucho tiempo. Los negociantes, la aristocracia y la corona participaban de los beneficios de la exportación de la lana. La Mesta, portavoz de estos intereses, asociaba estos beneficios a los pequeños ganaderos. Los caballeros y los letrados formaban los cuadros del Estado. La exaltación religiosa y la noción de hidalguía parecían aglutinar a la gran mayoría de la nación junto con las grandes empresas de política exterior, el fin de la Reconquista, la política de Italia y la aventura de las Indias. Ésta es la amplia base social sobre la que se levantaba el Estado de los Reyes Católicos. No puede negarse, sin embargo, la existencia de ciertos defectos en el sistema: la nobleza no estaba definitivamente resignada a su aislamiento político; un fuerte antagonismo oponía, en el seno de la burguesía, a exportadores e industriales; las ciudades adolecían de una administración municipal muy poco representativa; las Cortes, carentes también de contenido representativo, estaban reducidas a un papel meramente figurativo no definitivo; los campesinos formaban una masa silenciosa de víctimas sufrientes… La crisis que se declaró a la muerte de la reina iba a poner en evidencia la fragilidad y los defectos de esta construcción.

Así se puede resumir el legado de los Reyes Católicos a sus sucesores, legado que ha permitido darle a la corona una fuerza considerable; a ello hay que añadir el prestigio personal de los Reyes que acaba consolidando aquella fuerza que parece indiscutida. Todo ello va a cuestionarse seriamente entre 1500 y 1520.

Retrato de la reina Isabel la Católica, según una plumilla del siglo XIX.

El rey Fernando el Católico, según una plumilla del siglo XIX.

El movimiento comunero se sitúa dentro de una doble coyuntura económica y política.

Los primeros años del siglo XVI, sobre todo 1504-1506, son terribles en Castilla, porque coinciden con una serie de malas cosechas, hambre, epidemias y mortandad, y porque la presión fiscal contribuye a agravar la situación.

Hay una carta de Gonzalo de Ayora, futuro comunero, al secretario Miguel Pérez de Almazán, fechada en Palencia el 16 de julio de 1507, en la que se leen frases premonitorias: la gente menuda ya no puede contribuir en todas las exacciones fiscales exigidas; el pueblo muestra su inmenso descontento contra el rey Fernando; hora es ya de tomar las medidas apropiadas para salir del paso «y no se dé a diez lo que pertenece a ciento»; de no proceder así, las cosas pueden llegar al derramamiento de sangre. Ya en 1507 Gonzalo de Ayora contempla la posibilidad de una revuelta armada. A pesar de la tasa del trigo que decide la corona, los precios se incrementan en exceso. Después de estos años trágicos asistimos a una caída de los precios entre 1510 y 1515, tanto más espectacular cuanto que es la única de toda la centuria, seguida de inmediato por una subida impresionante de los mismos, que alcanza su punto máximo en 1521. Estas dificultades económicas afectan a toda España, pero en Castilla adquieren un carácter dramático, porque afectan el equilibrio al que se había llegado entre fuerzas sociales e intereses antagónicos.

Ante la crisis, las regiones tienen reacciones distintas en la medida en que unas se consideran más amenazadas que otras. Hemos distinguido en Castilla tres regiones económicas: dos periféricas (Burgos y Andalucía) y una central en torno a Valladolid y Toledo. Las tres sufren las consecuencias de la crisis, pero las dos periféricas en menor medida, porque allí el comercio internacional constituye la fuente principal de riqueza. En el centro, en cambio, la situación es mucho más grave: las variaciones en los precios obligan a reducir el consumo y, por tanto, dificultan la actividad de los pequeños talleres y la artesanía. Hay protestas, enfrentamientos, conflictos entre los grandes negociantes de Burgos y los genoveses, por una parte, y las pequeñas burguesías del interior, por otra.

El monopolio de hecho que ejercían los burgaleses y un núcleo de comerciantes extranjeros en la exportación de la lana levanta oleadas de protesta de los comerciantes del interior a partir de 1504. Éstos consideran que se encuentran en una doble situación de inferioridad. En primer lugar, porque tienen que contentarse con las lanas que les dejan los burgaleses, más poderosos y mucho mejor organizados, y también a causa de la enorme distancia que les separa de los puertos marítimos de embarque de la mercancía, distancia que les impide participar de las ganancias del gran comercio internacional. Textos de los años 1512 y 1513 no dejan lugar a dudas sobre la significación del conflicto. Tanto en Segovia como en Cuenca, por ejemplo, los comerciantes habían tomado conciencia de los intereses subyacentes en la política de exportación de lanas. La organización del mercado era excesivamente favorable a los burgaleses y genoveses.

En el mismo momento los artesanos y pequeños industriales del interior se quejan de las dificultades del textil; encuentran muchas trabas cuando desean abastecerse de lana de buena calidad, porque tienen que enfrentarse con la competencia extranjera y, en ambos casos, chocan también con los burgaleses que exportan lana hacia Flandes e importan los tejidos que se han fabricado allí con aquella misma lana. Así pues, los industriales exigen que se cumplan estrictamente las disposiciones de la ley de 1462 sobre las exportaciones de lana. Un edicto de 1514 responde a esta reivindicación. Pero entonces son los exportadores, apoyados por los ganaderos y por la Mesta, los que reaccionan: aplicar la ley de 1462 sería arruinar la ganadería y la economía del país.

Tanto sobre el problema de la competencia extranjera como respecto al volumen de las exportaciones de lana, los productores castellanos obtienen netas ventajas durante el período de regencia del rey de Aragón (1507-1516). Entonces se produce un claro viraje de la política económica tradicional, basada en la exportación de materias primas y en la importación de productos manufacturados.

Cisneros, gobernador del reino en 1516-1517, pretendió mantenerse fiel a esta nueva orientación. Hacia él se dirigen, en 1516, algunos observadores lúcidos que, cuarenta años antes del famoso Memorial de Luis Ortiz, analizan el subdesarrollo económico de Castilla y sugieren los medios adecuados para superarlo. Dos memoriales, cuyos autores son Pedro de Burgos y Rodrigo de Luján, llaman, en efecto, la atención sobre las perspectivas de Castilla cuando rompa definitivamente con una política nefasta y contraria a los verdaderos intereses del país. Ambos exponen ideas similares que van mucho más allá de las recriminaciones habituales sobre el alza de los precios y la manera de evitarla.

Pedro de Burgos ataca a los comerciantes que compran grandes cantidades de lana antes del esquileo y que luego fijan los precios a su antojo. Pide que se prohíba absolutamente la exportación de lana de mejor calidad, la de Cuenca. Expone una enérgica crítica de la situación de subdesarrollo en que se halla Castilla al vender sus materias primas para importar productos manufacturados, traspasando a los extranjeros todos los beneficios del proceso de transformación de la lana.

Luján parte de una cuestión que le parece mal planteada: las medidas apropiadas para evitar la salida de dinero del reino. Para él el desarrollo económico es la única solución adecuada del problema. Muchas importaciones le parecen inútiles, y el reino podría muy bien prescindir de ellas: sederías, brocados, paños ingleses o franceses, tapices, la pacotilla que venden los buhoneros, libros, especias, etc. La prohibición de tales importaciones impulsaría a los fabricantes a instalarse en España a la vez que serviría de estimulante para la industria nacional. España podría convertirse entonces en una de las primeras potencias mundiales.

Estos dos memoriales contienen los puntos esenciales de la doctrina mercantilista: incremento de las exportaciones que pueden resultar beneficiosas (productos manufacturados, artículos de lujo) y prohibición de la exportación de materias primas y de la importación de artículos de lujo o de productos que pueden fabricarse en el país.

En el terreno de la economía nacional, entre 1504 y 1517, los presupuestos que hasta entonces la habían sustentado varían. Los comerciantes de las ciudades del interior se enfrentan al monopolio del Consulado de Burgos y de los extranjeros, y los productores —instalados también en el interior— desafían a los exportadores. Estamos frente a un levantamiento de las burguesías de la zona central de Castilla contra las regiones periféricas más favorecidas. Es preciso situar la revolución comunera, cuyo núcleo de partida se encuentra en torno a Valladolid y Toledo, dentro de este movimiento de protesta del centro castellano.

Los grupos sociales y económicos enfrentados (mercaderes del interior contra burguesías periféricas, manufactureros contra exportadores) se vuelven hacia el Estado para que sirva de árbitro, pero en aquel momento el Estado también pasa por una crisis muy grave que tiene otras causas. Es la coyuntura política abierta por la muerte de la reina Isabel en 1504. Se inaugura entonces una serie de gobiernos transitorios y regencias: reinado de Felipe el Hermoso, primera regencia de Cisneros, regencia de Fernando el Católico, segunda regencia de Cisneros, y gobierno de Carlos, que, al cabo de dos años y medio, se embarca para Alemania para recoger la corona imperial. Son casi veinte años de crisis política. Falta continuidad; no existe una dirección firme en el Estado. Esto da motivo al resurgir de ambiciones de toda clase, muy marcadas en el seno de la nobleza, que procura recobrar posiciones perdidas. Entonces aparecen con toda claridad los defectos de la Administración, muchas veces incapaz de hacer frente a la situación porque falta en la cumbre del Estado una autoridad fuerte y respetada.

Se trata, ante todo, de una crisis de régimen, una crisis dinástica abierta por la muerte de la reina Isabel. Conforme al derecho constitucional vigente, no existe ningún problema: con la muerte de Isabel, el rey don Fernando vuelve a ser simple rey de Aragón; la corona de Castilla recae en la hija mayor de los Reyes, doña Juana, «reina y propietaria de estos reinos», esposa del borgoñón Felipe el Hermoso. Ahora bien, doña Juana, sin ser totalmente loca, no se encuentra en condiciones de ejercer el poder personalmente. Tendrá el título de reina de Castilla, pero ¿a quién le va a tocar gobernar efectivamente en su nombre, a su marido, Felipe el Hermoso, o a su padre, Fernando el Católico? La aristocracia castellana prefiere a Felipe, porque espera recobrar así parte de la influencia política que ha perdido desde el advenimiento de los Reyes Católicos. Se pronuncia pues contra Fernando, lo obliga a dejar el país y a marcharse a sus tierras de Aragón, e instala a Felipe en el trono.

Pero Felipe el Hermoso muere a los seis meses escasos de llegar a España, en 1506. La contienda resurge. Castilla está a punto de desgarrarse en una guerra civil. Para evitarlo, el arzobispo de Toledo, Cisneros, propone que se llame al rey don Fernando para que administre el país en nombre de su hija, como gobernador del reino.

Fernando muere en 1516. Castilla se encuentra de nuevo con un vacío de poder. Juana sigue siendo la reina en teoría, pero el poder efectivo tendría que recaer ahora en su hijo, el príncipe don Carlos de Gante, que a la sazón reside en Bruselas. Ahora bien, los consejeros flamencos de Carlos no quieren contentarse con el simple título de regente; piensan en la futura sucesión del emperador Maximiliano, abuelo paterno de Carlos, y calculan que Carlos tendrá más posibilidades de ser elegido emperador si es rey de Castilla y no simple regente. La Corte de Bruselas hace caso omiso de todas las advertencias de Cisneros y del Consejo Real de Castilla: el 14 de marzo de 1516 Carlos es proclamado rey de Castilla.

En Castilla, en efecto, la situación es preocupante. Cisneros gobierna en ausencia del rey don Carlos, pero éste prolonga su estancia en Flandes, con lo cual se viene a producir una dualidad en la gobernación del reino, fuente de dificultades continuas. La Corte puede desaprobar las decisiones de Cisneros en cualquier momento, lo cual le obliga a actuar con suma prudencia. Cisneros se esfuerza al menos por mantener el orden en Castilla, cosa nada fácil, ya que la nobleza, desde la muerte del rey de Aragón, vuelve a intervenir: casi por todas partes se señalan disensiones. Unas veces son nobles que tratan de apoderarse por las armas de territorios disputados —es el caso de don Pedro Girón, que intenta ocupar el ducado de Medina Sidonia—; otras veces, en cambio, son vasallos que se rebelan contra sus señores. En todas partes el Estado es desacatado y parece incapaz de afrontar la situación. Las ciudades, descontentas, piensan en reunir las Cortes de una manera ilegal con el fin de poner remedio a la carencia de autoridad real. Cisneros se opone a ello e insiste al rey para que venga cuanto antes a Castilla. Es necesario hacerle comprender la gravedad de la situación y convencerlo para que abandone al instante los Países Bajos:

Visto que ninguna cosa es bastante para suplir la falta que en estos reynos haze la presençia de su alteza, a esta çibdad, con mucha deliberaçión y consejo de muchos letrados y sabios y religiosos de grand conciencia, le paresçió que lo que más convenía para hazer que el rey nuestro señor se determinase de benir a estos reynos es que, en nombre de todos ellos, se enviase a su majestad vna envaxada con personas de grand avtoridad para que solamente suplicasen a su alteza con mucha instancia por su bien aventurada venida y para que manifestasen a su alteza los grandes y peligrosos inconvenientes que pueden subçeder de su avsençia[1].

De todas partes del reino se elevan semejantes peticiones al rey: se espera confusamente que el reinado personal de don Carlos acabe definitivamente con la situación de provisionalidad e inestabilidad que caracteriza a Castilla desde la muerte de la reina Isabel; se confía en que con la llegada del rey volverán la paz, la prosperidad y el orden. Después de más de diez años de disturbios Castilla anhela ser gobernada de nuevo y recobrar la cohesión y la unidad que perdió en 1504.

Todas aquellas esperanzas van a quedar frustradas después de la llegada de don Carlos en octubre de 1517.

En primer lugar, decepción con la persona misma del rey. El nuevo soberano no logra ganarse el afecto y la simpatía de los súbditos: les da la impresión de ser un hombre frío, estúpido, orgulloso. Además, no sabe palabra de castellano y parece desinteresarse por completo de los asuntos políticos. Llega en medio de una Corte en la que los flamencos ocupan los puestos más destacados: uno de ellos, Chièvres, tiene enorme influencia sobre el rey; es el verdadero amo de Castilla. En la Corte se encuentran también españoles, pero o son emigrados, como el obispo Mota, que salieron de la patria hace más de diez años, o altos funcionarios prevaricadores, como Fonseca y Conchillos. Cisneros los había echado de la Administración, y éstos se marcharon a Bruselas, donde se les volvió a dar altos cargos. Unos y otros dan la impresión de tratar a Castilla como si fuera tierra conquistada: se atribuyen sinecuras lucrativas, y se reparten los oficios públicos y los beneficios eclesiásticos. El nombramiento del sobrino de Chièvres, un joven de veinte años, como sucesor de Cisneros en el arzobispado de Toledo provoca escándalo y enorme conmoción.

Retrato del cardenal Cisneros, quien tuvo que hacer frente al poder en ausencia de Carlos V. (Foto: Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares).

Menos de seis meses después de la llegada del rey, cuando se abren las Cortes de Valladolid, la desilusión ya se extiende a todos los sectores. Algunos frailes predican abiertamente denunciando a la Corte, la codicia de los flamencos, la dimisión de la nobleza, que se desentiende por completo del interés general. En definitiva, se le pide al rey que atienda a las causas de la corona más que a las exteriores:

Considerando que vuestra alteza, como sancto, justo, cathólico rey, primero deve e es obligado a socorrer e proveer en las cosas tocantes a sus pueblos, universydades e súbditos e naturales vasallos que a las cosas suias propias; pues aquestas, vuestra alteza, como rey e sennor soberano de todo y tan poderoso, se proberá a su voluntad, e las de vuestra alteza nos avemos de cumplir y guardar de neçesydad. E, muy poderoso sennor, ante todas cosas, queremos traer a la memoria de vuestra alteza, se acuerde que fue escojido e llamado por rey; cuia interpretación es regir bien, y porque de otra manera non sería regir bien mas desypar e ansy non se podría nin llamar rey e el buen regir es facer justicia, que es dar a cada uno lo que es suyo, e este tal es verdadero rey, porque aunque en los reyes se halle y tengan otras muchas fuerças, como son linaje, segund los decretos e auctoridades de doctores dicen, synon sólo facer justicia e juicio, e por esta e en nombre della dixo el sabio: «por mí los reyes reynan…». Pues, muy poderoso sennor, sy esto es verdad, vuestra alteza, por hacer ésta reynar, la cual tyene propiedad que quando los súbditos duermen, ella vela, e ansy vuestra alteza lo debe hacer, pues en verdad nuestro mercenario es, e por esta causa asaz sus súbditos le dan parte de sus frutos e ganancias suias e le syruen con sus personas todas las veces que son llamados; pues, mire vuestra alteza sy es obligado por contrato callado a los tener e guardar justicia[2]…

En este contexto se abre en 1519 la sucesión del Sacro Imperio Romano Germánico. Los electores alemanes se pronuncian a favor del rey de España como sucesor del emperador Maximiliano. Don Carlos acepta el nombramiento y anuncia que piensa ir cuanto antes a Alemania a tomar posesión de su cargo y recibir la corona imperial. Esta circunstancia cristaliza las oposiciones y el descontento. Durante el verano de 1519 el cabildo de Toledo toma la iniciativa de desarrollar una campaña nacional cuyos objetivos pueden resumirse en dos epígrafes:

1. A corto plazo la elección imperial acarrea gastos nuevos e imprevistos: va a ser preciso financiar el desplazamiento de la Corte y hacer frente a los gastos de la coronación. Los impuestos directos se ven aumentados en proporciones drásticas. Para los impuestos indirectos, las alcabalas, se pretende renunciar al sistema del encabezamiento, que consistía en repartir entre todos los habitantes la cantidad a pagar por un determinado distrito, y volver al antiguo procedimiento del arrendamiento, en el cual la percepción se realizaba por medio de recaudadores que practicaban frecuentes exacciones —y, por tal motivo, eran odiados por la población—; y al mismo tiempo se quiere sacar mucho más rendimiento de estas mismas alcabalas. Esta presión fiscal es la que justifica en primer lugar la protesta del ayuntamiento de Toledo, que exige que se vuelva a los encabezamientos, procedimiento que se considera más rentable y, desde el punto de vista moral, más favorable al pueblo llano. Sobre el deseo de la vuelta a los encabezamientos ofrecemos la siguiente cita:

Su alteza no tendrá sus rentas tan sanas ni tan seguras en recabdadores como sobre los pueblos encabeçados, como otras muchas vezes emos visto por ysperiençia las grandes quyebras que los recabdadores mayores de estos reynos han hecho e como los reyes de gloriosa memoria pasados perdieron muchas sumas de maravedís[3].

2. La protesta antifiscal queda rápidamente postergada. En noviembre de 1519 el ayuntamiento de Toledo sitúa el debate en otro terreno: ya no se trata sólo de cuestionar la fiscalidad, sino la política que se pretende financiar con aquella fiscalidad; es la política imperial, el hecho del Imperio, lo que se pone en cuestión. ¿Vendrá a ser Castilla desde ahora una simple dependencia del Imperio? Este problema es el que encubre la polémica sobre los títulos del rey-emperador: ¿cuál es el título que debe prevalecer, el de emperador o el de rey de Castilla?

En lo de los títulos que su cesárea e católica majestad agora nuevamente se a yntitulado, sea seruido de guardar a estos reynos la preeminencia que los reyes pasados de gloriosa memoria, sus progenitores, han sienpre tenido y la reyna, nuestra señora, y su majestad tienen y guardar el estilo y horden en el título que hasta agora se a tenido[4].

La cancillería imperial está a favor de la primera solución, ya que la dignidad imperial es superior a la dignidad real. Detrás de esta discusión formal apunta una sincera inquietud: la de que Castilla esté desde entonces sacrificada en aras del imperio. Y esto de dos maneras: Castilla estará obligada a financiar una política en la que no está directamente implicada, y, con el pretexto de que sus obligaciones imperiales exigen que el rey se traslade a Alemania, el gobierno de Castilla estará otra vez encomendado a un regente. En ambos casos Castilla queda relegada a un segundo plano, algo que Toledo se niega a aceptar. Es lo que viene a significar la discusión en torno a la titulatura: en definitiva, Toledo no quiere saber nada del imperio ni del emperador. Para Toledo don Carlos no es más que rey de Castilla.

Éstos son los dos temas —íntimamente relacionados uno con otro— que Toledo desarrolla en todo el territorio con mucho entusiasmo y eficacia, exigiendo la reunión urgente de las Cortes para obligar al soberano a dar explicaciones. En febrero de 1520, en efecto, don Carlos convoca las Cortes. Así espera terminar con la oposición que está creciendo y obtener al mismo tiempo un nuevo servicio. Para mayor seguridad la Corte pide a los corregidores que pongan especial cuidado en que ningún miembro de la oposición salga elegido como procurador y en que se dé a estos procuradores un poder muy vago. En realidad, la preparación de las Cortes, en vez de sosegar los ánimos, viene a dar mayor impulso a la oposición, que encuentra en febrero de 1520 una expresión firme en una declaración que redactan unos frailes de Salamanca y a la que se va a dar una enorme difusión.

El texto ha sido elaborado por un grupo de franciscanos, agustinos y dominicos, a quienes los regidores de Salamanca habían pedido su parecer en la preparación de las Cortes y resultó ser un programa concreto de reivindicaciones. Este programa, adoptado en su conjunto por la ciudad de Salamanca y comunicado a todas las ciudades interesadas, se va a convertir rápidamente en una verdadera carta de la oposición a las Cortes y, pocas semanas después, de la revolución de las Comunidades. En este documento aparecen tres ideas principales:

1. Conviene rechazar todo servicio nuevo: «Que no se consienta en servicio ni en repartimiento que el rey pida al reino».

2. Conviene rechazar el Imperio: Castilla no tiene por qué sufragar los gastos del imperio. Es el imperio y los territorios que forman parte de él los que han de contribuir a ello; los recursos de Castilla se deben emplear en la defensa exclusiva de Castilla, no en la defensa de los demás territorios sobre los que ejerce soberanía Carlos V.

En caso que no aproveche nada este requerimiento, pedir al rey nuestro señor tenga por bien se hagan arcas de tesoro en las Comunidades en que se guarden las rentas destos reynos para defendellos e acrecentarlos e desenpeñarlos, que no es razón Su Cesárea Majestad gaste las rentas destos reynos en las de los otros señoríos que tiene, pues cada qual dellos es bastante para si, y éste no es obligado a ninguno de los otros ni subjeto ni conquistado ni defendido de gentes estrañas[5].

3. Una amenaza: en caso de que el rey quisiera seguir con sus intentos y se negase a tener en cuenta las advertencias de los súbditos, las Comunidades tendrían que sacar todas las consecuencias de la situación y tomar en sus manos la defensa de los intereses del reino.

Las Comunidades. Por primera vez aparece el término desde el principio de aquella campaña de oposición. Palabra muy imprecisa y por ello mismo peligrosa. ¿En qué piensan los frailes de Salamanca? Creo que la palabra tiene al menos tres significados:

—Se piensa primero en las colectividades locales (municipios, universidades, grandes instituciones nacionales) que tienen ciertas responsabilidades en la vida nacional.

—La palabra tiene además una resonancia social inequívoca: la comunidad es el pueblo, el común, la masa de la nación, por oposición a los privilegiados, el pueblo traicionado por las elites, la aristocracia, los altos funcionarios. En este sentido pronto se va a oponer comunero a caballero; o sea que, hasta cierto punto, la comunidad es el tercer estado.

—Finalmente, la comunidad encierra la idea del bien común, de la comunidad nacional, opuesta a los intereses personales y dinásticos del soberano.

Todos estos matices se encuentran en la palabra Comunidad o Comunidades, que pronto vienen a ser sinónimo de revolución.

Sin embargo, don Carlos no hace caso de aquellas amenazas. Las Cortes se reúnen en Santiago de Compostela, a finales del mes de marzo de 1520. El obispo Mota intenta convencer a los procuradores halagando el orgullo nacional: el rey de Castilla se ha revestido ahora de la dignidad imperial y se encuentra por tanto por encima de los demás soberanos:

Siendo, pues, el rey nuestro señor más rey que otro; más rey, porque tiene más y mayores reynos que otros; más rey, porque él solo en la tierra es rey de reyes; más rey, porque es más natural rey, pues es no sólo rey e fijo de reyes mas nieto y subcesor de setenta y tantos reyes[6].

Ello acarrea responsabilidades nuevas de las que no quiere ni puede desentenderse: la Providencia le ha encomendado una misión, la de salvar la Cristiandad amenazada por los turcos.

Muerto el emperador Maximiliano […] ovo grand contienda en la elección del Imperio, y algunos lo procuraron, pero quyso e mandólo Dyos que syn contradición cayese la suerte en su majestad, y digo que lo quyso Dios y lo mandó así porque hierra, a mi ver quyen piensa ny cree quel imperio del mundo se puede alcanzar por consejo, industria ny diligencia humana; sólo Dios es el que lo da y lo puede dar[7].

¿Puede Castilla negarse a colaborar en aquella misión y no contribuir a los gastos necesarios? Mota promete, finalmente, que la ausencia del rey será breve, unos tres años como máximo.

Después destos tres años, el huerto de sus placeres, la fortaleza para defensa, la fuerza para ofender, su tesoro, su espada, su caballo e su silla de reposo y asiento ha de ser España[8].

El discurso de Mota parece que no ha convencido a muchos procuradores. En su mayoría están dispuestos a no votar el servicio que se les pide. El rey decide entonces suspender las deliberaciones. La Corte vacila: ¿no sería preferible renunciar al servicio y acudir a empréstitos para obtener los fondos necesarios? Chièvres se empeña y se esfuerza por ganarse a algunos de los oponentes con presiones, amenazas y también con mercedes y corrupciones. Cuando opina que ya está todo resuelto, Chièvres vuelve a reunir a los procuradores en La Coruña, ya que la Corte piensa embarcarse nada más ser votado el servicio. Éstas son las circunstancias en las que el rey acaba por obtener un voto favorable para un nuevo servicio. El 20 de mayo de 1520 se embarca para Alemania y deja a su antiguo preceptor flamenco, el cardenal Adriano, futuro papa Adriano VI, como gobernador del reino en su ausencia; tarea muy difícil, ya que, en vez sosegarse, la oposición ha tomado mayor amplitud y fuerza con motivo de las Cortes.

A los muy magníficos señores, los señores regidores de la muy noble y muy leal ciudad de ZAMORA.

Muy magníficos señores:

Paz y eterna salud sea con vuestras mercedes y celo y amor del bien común destos reinos y más principalmente del Servicio de Dios.

El reverendo padre guardián de San Francisco y los padres infra-escritos de la orden de San Agustín y Santo Domingo desta ciudad hemos hallado presentes a los tratos que se han hecho para enviar los procuradores a las Cortes. Ha sido tan bueno y tan en servicio de Dios lo que se acordó que nos pareció que éramos obligados (a) notificarlo a vuestras mercedes para que den poder conforme al que de acá va y, si hay algún aviso que no cumpla al servicio de Dios y del bien de estos reinos y del rey nuestro señor, seamos avisados, porque los regidores u sexmeros de esta ciudad tienen a esto tan buena voluntad que se conformarán con todo mejor parecer que más cumpla.

Envían poder limitado y, demás de este poder limitado, cierta instrucción firmada de todos los regidores que presentes se hallaron.

Piden en el poder que por ser el negocio que en Cortes se ha de tratar tan arduo, tan nuevo y tan peligroso, requiere mucha deliberación; se dilaten las Cortes por medio año y que se tengan en tierra llana.

Suplican al rey no se vaya y que no dé consentimiento a su partida.

Que no consientan sacar por ninguna vía dineros del reino ni de las rentas ni de las dignidades ni oficios ni beneficios que al presente están en poder de extranjeros.

Que no se den dignidades ni oficios ni tenencias a extranjeros.

Que no se quite la contratación de las Indias, islas y Tierra Firme, de Sevilla ni se pase a Flandes.

Que los oficios de las dichas islas que no se den a extranjeros.

Que no se consienta en servicio ni repartimiento que el rey pida al reino. De cada cosa de éstas se da en el poder una brevecica razón.

La instrucción contiene que su alteza ponga los de su consejo, así del secreto como del público, en lo que a estos reinos toca, especialmente en los de los reinos de Castilla, que su alteza no dé los provechos de estos reinos a extranjeros sino a naturales.

Que en casa de su alteza se críen los hijos e hijas de los nobles del reino.

En caso que no puedan impedir su partida, requieran al rey nuestro señor con el debido acatamiento que se case y después que nos dejare sucesión se vaya y si esto no hubiere lugar le hagan requerimiento con tres o cuatro escribanos que si algo se hiciere cumplidero al bien destos reinos de que su alteza, a parecer de los que le aconsejan la partida, no se tenga por servido, que las Comunidades de estos reinos no caigan por ello en mal caso, que más obligados son al bien de estos reinos en que viven que no a lo que pareciere a los que le aconsejan la partida y más en su servicio estar en ellos y gobernarlos por su presencia que no ausentarse y, en caso que no aproveche nada este requerimiento, pedir al rey nuestro señor tenga por bien se hagan arcas de tesoro en las Comunidades en que guarden las rentas de estos reinos para defenderlos y acrecentarlos y desempeñarlos; que no es razón su cesárea majestad gaste las rentas de estos reinos en las de otros señoríos que tiene, pues cada cual dellos es bastante para sí y éste no es obligado a ninguno de los otros ni sujeto ni conquistado ni defendido de gentes extrañas.

Que se provea como por entrar moneda en estos reinos de otros salga la moneda de oro, que se alce la moneda de oro al tenor de los reinos comarcanos, porque corra allá nuestro oro y si pareciere se abaje en quilates, lo cual será mejor porque no crezcan los precios de las cosas y en caso, lo que Dios no quiera, que estos reinos hayan de quedar en gobernadores, lo cual en todas las historias de estos reinos, así las modernas como las antiguas, se lee que siempre fueron dañosos, que se provea de gobernadores conforme a las leyes de estos reinos y que les quede poder muy bastantísimo, tal que puedan proveer de los oficios, tenencias, dignidades y encomiendas, porque de otra manera serán muy vejados en enviar por la provisión a Flandes o a Alemania y no se podrán guardar las leyes que se piden, conviene a saber que no se vendan los públicos oficios y todo se venderá, yendo por ello a Flandes o a Alemania.

Que se modere este desacato a la sangre de Cristo con tanta multitud de bulas y tanta falsedad como los echacuervos predican y la vejación que a los pueblos se hace, así en detenerlos en los lugares que no vayan a sus labores como en compelerlos indirectamente que tomen las bulas modernas, suspendiéndoles las viejas, lo cual, aunque el Papa lo pueda hacer, parece injusto, pues dieron sus dos reales.

Item, que en gran escándalo, no sólo la causa pia en que se debe expender la moneda de la cruzada muchas veces es dudosa o oculta al pueblo, mas es pública voz y fama que los dineros habidos de la cruzada quedan de merced a gente extranjera o fuera del propósito de las pias causas e infinitos males que desto suceden o son públicos, como es dispensar con comunmidades en cosas que, aunque sean de jure positivo, se debían de dispensar con particulares, como es en carne y huevos, etc…

Los regidores de esta ciudad y la comunidad, porque sin más inconvenientes se hiciese, nos rogaron que escribiésemos a vuestras mercedes porque por manos de religiosos ésta viniere a manos de vuestras mercedes.

Acá se ha hecho ésta contra voluntad del teniente que quería se diese el poder por cierta minuta que el rey envió.

Están muy determinados todos los regidores, pueblo y clerecía, de estar en esto hasta que les echen los muros acuestas. No vendrá tanto mal.

Por servicio de Dios, vuestras mercedes hagan lo que de tan nobles señores se espera y nos avisen si otra cosa hay sobre esto que no convenga y, si por ventura hubiere dado poder y no fuere limitado, que lo revoquen, y lo den limitado o den minuta por la cual se rijan los caballeros que fueren o dejen hecho pleito homenaje de no exceder della.

No curen en esto de la justicia, que hacen lo que el rey les manda por temor servil y no porque les parezca conveniente. Será muy más fructuoso si es contradicho por la justicia porque más parecerá la voluntad de los que acá quedan, siendo contradicho, que de otra manera y los procuradores tendrán más causa de resistir y tendrán alejados muchos inconvenientes y peligros.

Y porque confiamos que los claros entendimientos de vuestras mercedes tiene Nuestro Señor alumbrados y sus voluntades inflamadas en su amor, aficionadas al bien común, al culto divino, a la conversación de este reino, lo cual todo perecería si no es remediado sobre males tan notorios, parécenos que ofenderíamos a tan generosas y nobilísimas personas en las persuadir tan grandes bienes y disuadir tan execrables y grandísimos males.

Nuestro Señor prospere en su servicio las magníficas personas y muy católicos ánimos de vuestras mercedes.

De Salamanca, hoy, día de San Matías[9].