Popesgrove, en su calidad de presidente, encabezó la fila de jurados que se dirigían, a lo largo de un estrecho corredor, hacia el aposento reservado para sus deliberaciones. Le seguían las dos mujeres: la señora Morris y la señorita Atkins; los nueve miembros restantes iban detrás formando grupos. Honda preocupación se reflejaba en el rostro de Popesgrove. Por el momento no pensaba en el resumen del juez; reflexionaba sobre la actitud que adoptaría en los minutos siguientes. Como presidente del jurado su deber era dirigir a los demás y tener la seguridad que se hacía justicia. Si su experiencia de hombre que había corrido mundo no le engañaba, lo probable era que los primeros minutos fueran los más importantes. La discusión entablada entonces podría enviar a la horca a un ser humano, o salvarlo. Popesgrove apretó los labios con profunda ansiedad. ¿Qué debía hacer él? ¿Declarar rápidamente lo que le parecía la verdad y guiar al jurado hacia la misma conclusión? Rechazó esa idea. El principio esencial de la justicia británica era que se escuchara a ambas partes y que las declaraciones fueran sopesadas debidamente por cada miembro del jurado. Faltaría a su deber si decía lo que pensaba antes que el jurado entero comentara y analizara todas las declaraciones oídas. Cuando entró en el cuarto y se sentó a la cabecera de la mesa seguía en la misma incertidumbre.

Le sacó de ella el miembro del jurado de quien sólo había esperado complicaciones. Eduardo Bryan, abandonando la cavilosa expresión de su semblante largo y gris, habló antes de que ninguno pudiese decir palabra. Su tono era menos truculento y más firme que el empleado en la sala del tribunal.

—Tenemos que decidir hoy si enviaremos a no a la eternidad a un alma inmortal —dijo—. Propongo encarecidamente que antes de hablar y dar el fallo busquemos inspiración en una silenciosa plegaria individual.

Popesgrove la aprobó en seguida.

—Considero que lo que el señor… (¿Cómo es su nombre? Gracias.) …el señor Bryan sugiere es un consejo muy cuerdo. Tal vez no todos deseamos rezar; pero no dudo de que a todos nos convendrá meditar sobre las conclusiones que hemos sacado de los testimonios que acabamos de escuchar. Les ruego, pues, que nos concentremos durante cinco minutos y reflexionemos detenidamente sobre cuál ha de ser nuestro veredicto. Después pediré su opinión a cada jurado en particular.

Recibió en respuesta un murmullo de aprobación y en el cuarto, exceptuado el pesado tictac de un gran reloj que había encima de la puerta, reinó el más absoluto silencio. Un poco desconcertado, Bryan miró a Popesgrove. Hubiera preferido que el intervalo fuera dedicado específica y aceptadamente a la oración. Pero en lo esencial había salido con la suya; ocultó la cara entre las manos, rezó en silencio y trató de serenar su mente. Estaba seguro de que pronto recibiría un mensaje y le comunicarían la verdad. Sentía que por todo el cuerpo le corría un hormigueo y un júbilo íntimo comenzaba a invadirlo. Conocía estos síntomas: le anunciaban que la luz brillaría sobre él. Hubiera deseado que el plazo fuera mayor de cinco minutos. La luz podía llegar muy lentamente; pero él se apartaría lo más posible de todo lo que lo rodeaba. En pocos segundos lo había logrado; con la cara oculta entre las manos estaba completamente solo en la oscuridad, esperando.

Los jurados, en su mayoría, no pudieron tomar una decisión en tan breve intervalo. Los pensamientos de Popesgrove se centraron en un punto: dilucidar los deberes que le correspondían en la circunstancia; suprimir cualquier prejuicio y recordar claramente a los jurados las pruebas dignas de ser tomadas en consideración y las que no lo eran.

Enrique Wilson, el director del periódico de Primrose Hill, trató de ayudarse imaginando cómo habría escrito el relato de lo ocurrido si hubiese querido publicarlo en su semanario. Inventó varios buenos títulos a varias columnas, pero al final comprendió la inutilidad de este sistema. Aunque discernía los detalles de importancia periodística; aunque veía la composición de la página y hasta los grupos de letras negras de imprenta, el «Último Momento» con el veredicto del jurado continuaba completamente en blanco en su mente.

Todos, al menos, hacían esfuerzos por coordinar sus ideas; todos excepto Eduardo George, el secretario del sindicato. Por la llamada telefónica que había hecho a la hora del almuerzo comprendía que las cosas marchaban peor de lo que había creído. Trollope y Colls estaban en huelga; el presidente gremial, ocupado personalmente de los huelguistas, había pronunciado un violento discurso. De la Federación Nacional de los Obreros de la Construcción le habían llamado tres veces por teléfono y le habían dejado dicho que el paro violaba un reciente acuerdo con los patronos, logrado tras serias dificultades. Después de enterarse del recado el presidente había telefoneado a Ricardo Coppock, secretario de la Federación, diciéndole que se fuera al diablo. Mientras él, George, estaba sentado con los jurados era muy posible que su sindicato se viera envuelto en lucha, no sólo contra una importante firma londinense sino también contra todos los sindicatos similares. Había tratado de escuchar atentamente las declaraciones hechas en el tribunal, pero estaba demasiado preocupado para lograrlo y sacó la conclusión de que no sabía qué opinar. Sumaría su voto al fallo de la mayoría, fuere cual fuere; en esta forma terminarían más pronto y él podría marcharse.

El doctor Holmes se encontraba ante un molesto dilema. Sólo habían sido presentados dos documentos: el recorte de periódico y el cuento de Saki intitulado Sredni Vashtar; esas pruebas eran lo único que se sentía capaz de juzgar. Y ambos documentos eran contradictorios. ¿Cómo decidir entre uno y otro? Recordó en aquel momento, inoportunamente, un párrafo de su predilección, escrito por A. E. Housman, transcrito por él en el prefacio del Manilius que había dado a publicidad:

«El compilador sin criterio, que confronta perpetuamente un par de manuscritos y tiene que decidirse por uno de ellos, siente en todas las fibras de su ser que es un asno frente a dos montones de heno. ¿Qué hacer? Dejar la crítica a los críticos —se dirá, tal vez— y dedicarse a cualquier oficio honrado para el que esté más capacitado. Pero prefiere una solución más halagadora: cree confusamente que suprimiendo uno de los montones de heno deja de ser asno».

En la circunstancia en que se encontraba eran tan aplicables esas palabras que se sonrojó en medio del silencio y, por el momento, hizo lo posible para no pensar en nada.

No obstante, dos de los jurados sintieron de pronto que se les aclaraba la opinión sobre el juicio. Eran las dos mujeres, las representantes del bello sexo, como las había llamado el doctor Proudie; las dos que, según Holmes, iban a necesitar la bondadosa y masculina dirección suya.

En cuanto se puso a reflexionar sobre el asunto, Victoria Atkins supo lo que pensaba. ¿Por qué razón el término medio de los hombres y las mujeres se resiste a condenar por homicidio a un ser humano? Generalmente porque le sorprende o no puede creer que tal acción haya sido cometida. Para cualquier persona pacífica y tranquila el crimen es un acto anormal e improbable. Imagina el proceso de envenenar a un semejante o de clavarle un cuchillo y siente una instintiva repulsión. Esa persona sabe que ella no podría hacerlo y no cree que el acusado, cuyo aspecto se asemeja al del común de los mortales, haya podido cometer un asesinato. Dadle una mínima ocasión y dirá: «No es culpable», porque el hecho en discusión le parece, en sí, absurdo. Es algo que no se hace; que no ocurre; que no forma parte del mundo real descrito en los periódicos ni de la ida cotidiana a la oficina en el tren. Es preferible cualquiera otra explicación.

Pero supongamos que uno ha cometido un crimen ¡Ah!, entonces sabe que todo lo antedicho es tontería. No cuesta mucho matar; y tanto las personas respetables como las otras tienen la misma posibilidad de hacerlo. Victoria Atkins analizó en pocos segundos las circunstancias del caso e instantáneamente los hechos se aclararon a sus ojos. Era evidente que la van Beer había echado veneno de hiedra en la comida del niño para robarle el dinero, confiando en que su crimen quedaría impune gracias a la incompetencia del viejo médico. Victoria pensó que la idea era bastante ingeniosa; en todo caso daba mucho menos trabajo que estrangular. Además no dejaba los nervios tan estropeados. Pero nadie había descubierto lo de la tía Etelvina, en tanto que aquella mujer había sido capturada por la policía. Victoria consultó su conciencia (si es la palabra que corresponde) preguntándose cuál sería su fallo. Llegó a una fácil conclusión. Cuando niña, en el asilo, le habían enseñado que debía ser estrictamente veraz; las viejas costumbres persisten; y, por lo menos, decía la verdad siempre que el hecho de mentir no le ofreciera ventajas personales. Cuando se lo preguntaran contestaría: «culpable». De todos modos, como el caso le parecía tan claro, no creía que su voto tuviera mucha importancia. Sería una voz entre muchas.

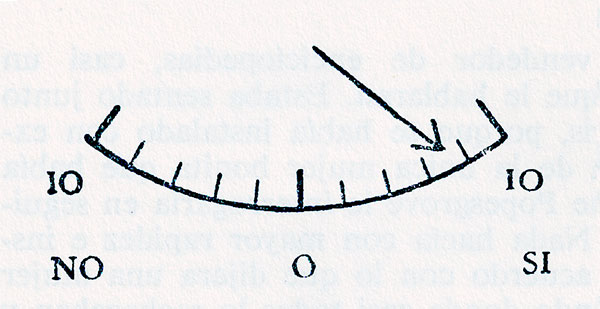

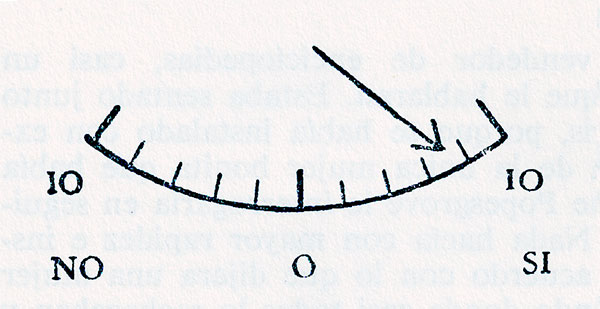

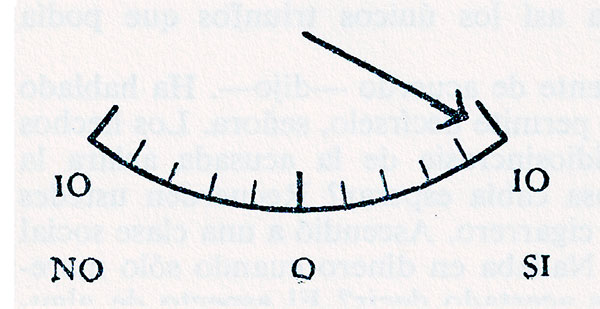

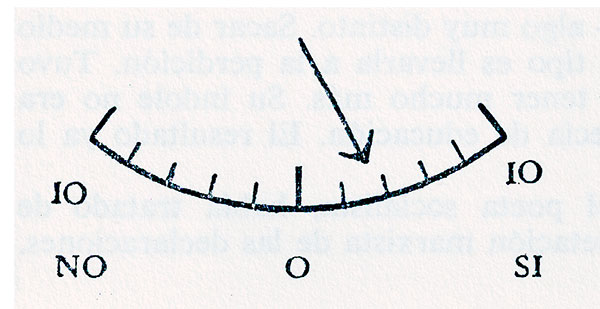

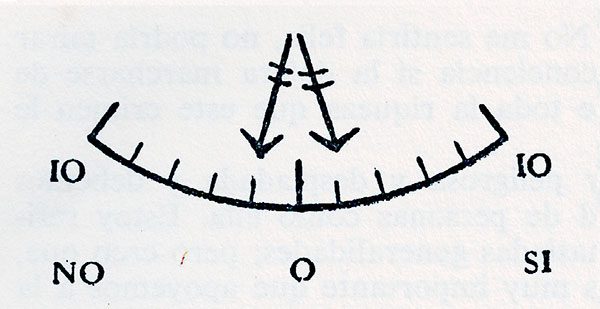

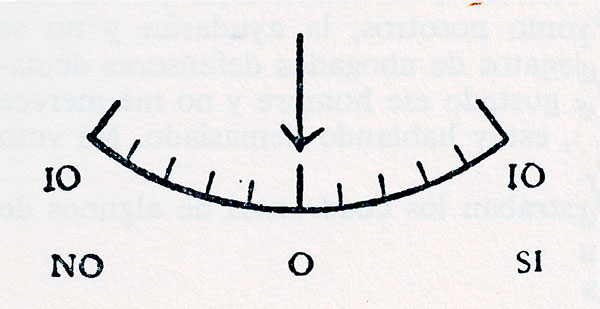

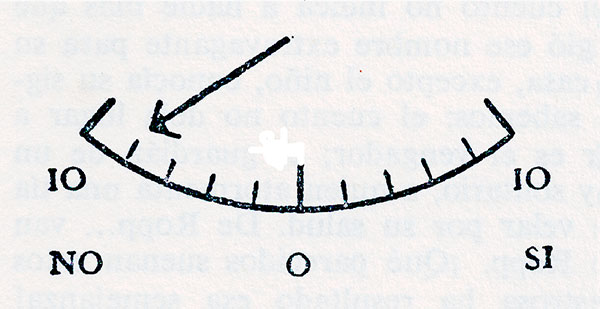

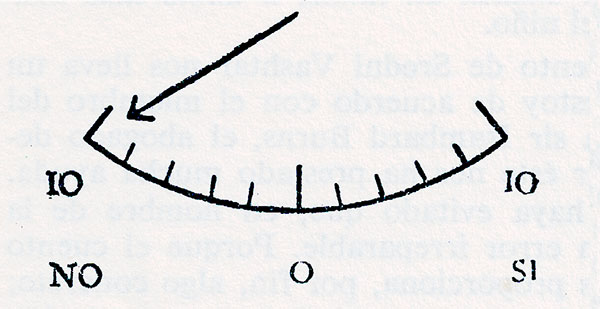

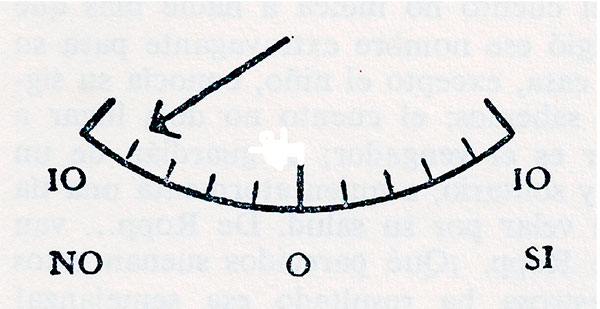

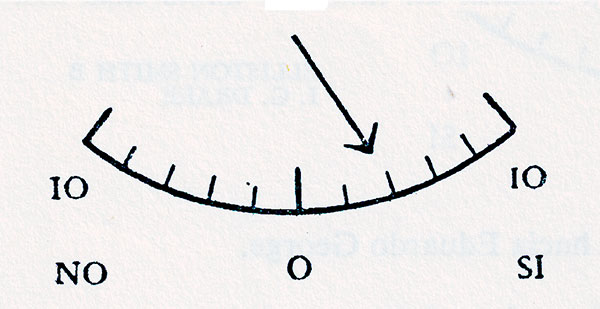

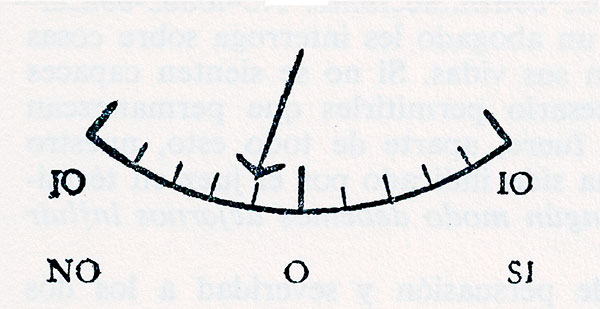

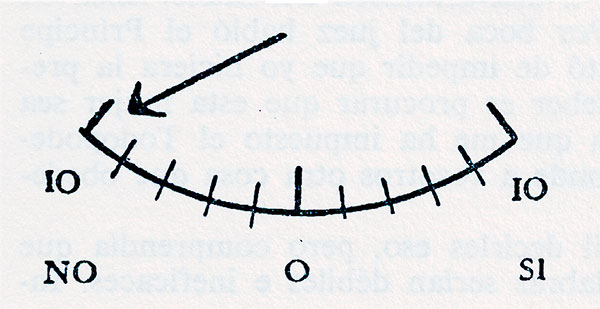

En la mente de cada uno de los jurados había en aquel momento algo parecido al marcador de velocidades de un automóvil; una especie de cuadrante provisto de una vacilante aguja, regulada para señalar «sí» o «no» …culpable o inocente. De haber sido posible mirar dentro de esas cabezas, se habría visto que en algunas de ellas la aguja oscilaba junto a una zona neutral. Únicamente un examen muy atento hubiera permitido establecer si oscilaba más hacia un lado que hacia otro. En cambio, en el cerebro de George la aguja estaba inmóvil en esa zona neutral. El marcador nada registraba; se hallaba desconectado.

La aguja de Victoria Atkins se había corrido completamente hasta marcar «culpable». Lo mismo había sucedido con la de Alicia Morris. Había llegado a esa conclusión con mayor lentitud que Victoria y tal vez con menor firmeza. Pero a semejanza de Victoria su decisión se basaba en consideraciones muy distantes de las cosas oídas en el tribunal. Cierto es que sus deducciones habían empezado a tomar cuerpo durante la declaración de Isabel Rodd sobre la muerte del conejo: tal descripción la había convencido de que la acusada era capaz de atormentar a un niño y a un animal indefenso. Pero lo terminante en ella era el recuerdo de su corta vida de casada. ¿Por qué habían matado a su marido y le habían destrozado para siempre la vida? Por la sencilla razón de que no se castigaba el crimen. El brazo de la justicia era débil: después de la muerte de Leslie la policía había explicado una y otra vez que no era posible detener a todos los probables sospechosos y forzarlos a confesar su crimen. En Alemania, y también en los Estados Unidos, no se engañaba así a la justicia. Encarcelaban a todos los sospechosos; si los culpables no confesaban en seguida, se les obligaba a hacerlo. Esos países sabían cómo proceder. Pero en Inglaterra ni siquiera se podía interrogar debidamente a nadie; y, así, Leslie estaba muerto y no había sido vengado. Alicia Morris comprendía que tanto por su sexo como por su religión formaba parte de los débiles que necesitan ser protegidos. La muerte y el asesinato impune eran demasiado frecuentes; estaban siempre demasiado próximos. ¡Que los muros sean altos, pesadas las armas, muchos los defensores; que disparen primero sobre los provocadores de disturbios y averigüen después! Leslie había muerto: nada podría volver a sacarlo de la tumba. Pero había otros, ¿verdad? Alicia Morris evocó una calurosa tarde dominical en una desierta calle del East End. En su mente la aguja señaló «culpable».

En ese instante Popesgrove corrió hacia atrás su silla y tosió para aclararse la garganta. Alrededor de la mesa se produjo el mismo ruido de sillas y de suspiros de alivio que se oyen al terminar la comida en un colegio cuando el maestro que preside acaba una oración de gracias demasiado larga. El único que no se movió fue Bryan; seguía con la cara entre las manos. Popesgrove lo miró; pero, al ver que no se movía, decidió no prestarle atención.

—Bien; han transcurrido ya los cinco minutos —dijo volviéndose hacia Victoria Atkins—. ¿Quiere tener la bondad de comunicarme su opinión, señorita Atkins?… Es decir, si ha llegado usted a alguna conclusión.

La expresión de Victoria no era agradable. Apretaba fuertemente los labios. Sus ojos desaparecían detrás de sus lentes, que brillaban, y su pelo, negro y tirante, parecía peluca.

—Claro que he llegado a una conclusión —repuso con voz arrabalera cubierta apenas por el barniz de su educación de sirvienta—. A mi juicio no cabe la menor duda, y creo que deberíamos terminar este asunto de una vez y marcharnos a casa. El chico fue envenenado con hojas de hiedra: nadie cree que haya sido en forma accidental. La mujer compró el periódico que le indicaba la forma de hacerlo; recibe una fortuna de esta muerte, y estaba en el cuarto cuando mezclaron veneno en la comida. El fiscal dijo, con mucha razón, que lo único que faltaba era haberla visto en el momento de echar el veneno dentro de la ensaladera. Y esto nunca ocurre… Nadie elige el momento en que lo están observando para cometer un crimen. Todo lo expuesto por el abogado defensor es pura imaginación; no se basa en hechos. Es muy cierto, como él mismo dijo, que si tenemos alguna duda debemos negarnos a condenarla. Pero el juez observó que la duda tenía que ser razonable, y no existe ninguna duda razonable. La acusada tenía un móvil, la ocasión y los medios; y prácticamente, la vieron cometer el crimen. Bueno, como ya he dicho, exceptuando haberla visto en el momento de echar el veneno, ¿qué nos falta? No tengo la menor duda; mi voto es: culpable.

—¡Oh! Sí. Comprendo —dijo Popesgrove, que estaba lejos de esperar una afirmación tan categórica—. Naturalmente, si está usted tan segura, me parece muy bien que nos comunique su impresión. Pero creo que hay más que decir sobre el asunto. Quizá la otra señora sea menos terminante. ¿Señora de Morris?

Mientras Victoria hablaba, Alicia Morris se había empolvado la nariz y la cara. La mitad de su cerebro había registrado lo que decía aquella mujer vieja y fea, la otra mitad se había detenido a contemplar con desagrado sus propios ojos, siempre iguales, que la miraban desde el espejillo rectangular cuya estrechez, al excluir el resto de la cara, les quitaba sentido. Ojos estúpidos, como cuentas; ojos demasiado familiares. Sin embargo, Leslie decía que eran bellos. Cuando Popesgrove la nombró estaba pronta y aguardando.

—Nada muy terminante tienen las palabras de la señorita Atkins. No encuentro razón alguna para que las mujeres que forman parte de un jurado miren las cosas de otro modo que los hombres. Sé que nos consideran más suaves, más débiles y otras cosas más; pero esto nada tiene que ver con la cuestión. En realidad, necesitamos, más que el hombre, que la ley nos proteja y estoy segura de que todos despreciarían a una mujer que por sentimentalismo dejara en libertad a un criminal. La procesada es culpable o no lo es; éste es el punto que debemos resolver sin pensar en las consecuencias.

»La señorita Atkins ha explicado muy claramente los hechos principales; todos ellos concuerdan. No los repetiré. Sólo agregaré un argumento, y es el siguiente: debemos tener en cuenta la personalidad de la acusada. Si hubiese sido bondadosa y suave, no digo que alguna duda no me hubiera asaltado, ni que habría dejado de analizar cuidadosamente las declaraciones para cerciorarme de que no se contradecían. Pero consideremos su carácter. Debo aclarar que empecé a sospechar de ella cuando me enteré de cómo había tratado al conejo. ¡Por el bien del niño! ¡Bah! Nunca he visto tanta hipocresía. Imagínenla ustedes metiendo intencionalmente en un horno al animal mimado del pobre chiquillo; imaginen los chillidos del conejo que se moría y a ella en trance de impedir que el niño entrara en la cocina, y gozando con su obra. Una mujer que hace eso es capaz de todo. No me sentiría feliz, no podría mirar de frente mi propia conciencia si la dejara marcharse de este tribunal dueña de toda la riqueza que este crimen le ha proporcionado.

»La considero muy peligrosa y despiadada y debemos proteger a la sociedad de personas como ella. Estoy refiriéndome quizá a demasiadas generalidades; pero creo que, en estos momentos, es muy importante que apoyemos a la justicia y ayudemos a la policía. Se cometen violentos crímenes en todas partes, y la policía no es bastante fuerte. Es necesario que cuando entra en acción sepa que los ciudadanos corrientes, como nosotros, la ayudarán y no se dejarán desviar por alegatos de abogados defensores demasiado listos. No me ha gustado ese hombre y no me merece confianza. Excúsenme, estoy hablando demasiado. Mi voto es: culpable.

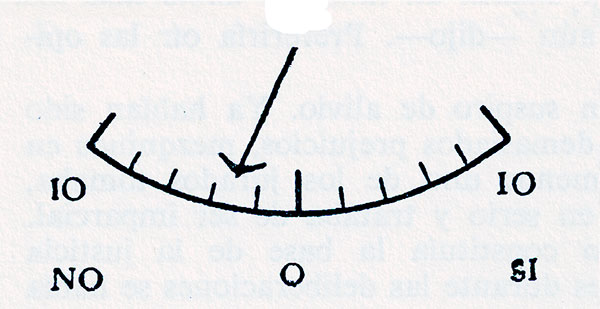

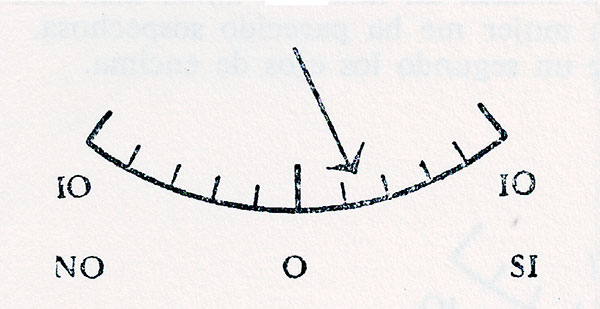

He aquí lo que registraban los cuadrantes de algunos de aquellos cerebros:

Alicia Morris

Victoria Atkins

Eduardo George

Enrique Wilson y otros

Podemos agregar uno más:

Parham Groves

Parham Groves, vendedor de enciclopedias, casi un caballero, habló sin que le hablaran. Estaba sentado junto a la señora de Morris, porque se había instalado con experta celeridad cerca de la única mujer bonita que había allí. Creyó tal vez que Popesgrove le interrogaría en seguida; pero no esperó. Nada hacía con mayor rapidez e instinto como estar de acuerdo con lo que dijera una mujer atrayente. En un mundo donde casi todos lo rechazaban y trataban mal, obtenía así los únicos triunfos que podía ganar.

—Estoy completamente de acuerdo —dijo—. Ha hablado usted muy bien, si me permite decírselo, señora. Los hechos son innegables y la idiosincrasia de la acusada aclara la verdad. ¿Qué otra cosa cabía esperar? Recuerden ustedes lo que fue: hija de un cigarrero. Ascendió a una clase social que no le pertenecía. Nadaba en dinero cuando sólo merecía —(¿Qué sería más acertado decir? El aspecto de algunos de los jurados era, también, bastante inferior. Convenía ser prudente.)— algo muy distinto. Sacar de su medio a una persona de ese tipo es llevarla a la perdición. Tuvo algún dinero y quiso tener mucho más. Su índole no era sana, ni firme… Carecía de educación. El resultado ya lo conocemos.

Francisco Allen, el poeta socialista, había tratado de componer una interpretación marxista de las declaraciones. Al oír eso se indignó.

—¡Tonterías! —exclamó—. ¡Eso no es más que un ridículo y estrecho prejuicio de clase, sin base alguna! Hablaba en voz muy alta y su rostro estaba encendido.

Francisco Allen

—¡Señores! —protestó el presidente.

—Permítanme sugerir —intervino Holmes con voz de catedrático— que examinemos las pruebas sin apasionamiento, con toda la frialdad posible. Creo que tal vez podré prestarles alguna ayuda. Mi profesión me obliga diariamente a estimar el valor de las pruebas existentes… pruebas algo distintas, es verdad, pero que no por eso dejan de serlo. Soy hombre de estudios, graduado en Oxford, y paso la mayor parte de mi vida buscando el texto correcto de los antiguos autores. Los manuscrito han llegado hasta nosotros en versiones muy adulteradas, y para no aburrirles con detalles de mi profesión, sólo les diré que antes de establecer el verdadero texto tenemos que estimar el valor de muchas clases diferentes de pruebas. Al escuchar a los testigos del presente caso, me pregunté: «¿Qué pruebas, tenemos que yo aceptaría por su indiscutible validez? ¿Qué pruebas calificaría de sospechosas y secundarias?».

El doctor Holmes, con el objeto de componer las frases de su próximo párrafo, hizo una pausa para aclararse la garganta con una tos gruesa y bastante desagradable. Ya estaba convencido de lo que acababa de afirmar, creía que había analizado realmente las declaraciones. Si se hubiese analizado a sí mismo habría notado que su convicción sólo se había tornado firme desde los alegatos de sus colegas jurados. Al penúltimo lo había calificado, para sus adentros, de presumido de clase baja, zaparrastroso, caballero a medio fabricar; era un ocioso de campos de tenis que imitaba a los verdaderos estudiantes de Oxford. Imitaba a los señores y merecía que lo aplastaran. En cuanto a las mujeres, lo seguro era que estuvieran equivocadas; le parecía ridículo que hubieran expuesto sus ideas de gorriones antes de que él hubiese tenido ocasión de hablar. No le importaba mucho la insignificante y agria mujer de negro. Tenía aspecto de criada y hablaba como tal: pertenecía sin duda a ese tipo de mujer, el único tipo de mujer que no molestaba a Holmes. Era necesario que existieran las criadas; personas que asearan los cuartos de los licenciados y lavaran las escaleras. Las cosas debían de estar muy mal organizadas, puesto que una persona de esa clase formaba parte de un jurado; pero al menos no causaba una impresión desagradable. Muy distinta, por cierto, le parecía la otra mujer, que, por añadidura, como ocurre siempre con las mujeres, era sanguinaria. Tonta y desvergonzada, se pintaba los labios y empolvaba la cara en público cuando estaban decidiendo la muerte o la vida de un semejante. Olía a perfume: era mujer hasta la médula. Nada infundía mayor temor y odio a Holmes que el sexo femenino. Y como Alicia Morris se había pronunciado en favor de la muerte, era casi seguro que Holmes se decidiría por la vida.

—Consideré —prosiguió— que todas las declaraciones debían figurar en la última categoría: la de pruebas secundarias. De todos modos las pruebas obtenidas por medio de las declaraciones nos llegan deformadas… deformadas por la mente humana. Todos mentimos hasta cierto punto, porque la memoria es falible; nunca es fotográficamente exacta. Tuve la sensación de la verdad de mi afirmación al escuchar a los testigos de este juicio. Tenemos a los policías: son sinceros, sin duda alguna, pero se inclinan naturalmente a presentar su caso con argumentos que los favorezcan; sin embargo, sus declaraciones no significan mucho. Tenemos a los médicos: uno de ellos es evidentemente decrépito; el otro trata de poner buena cara ante el hecho de que se les llamó para que curaran al niño y no supieron hacerlo. Gritan que el veneno es la única explicación admisible de esa muerte. Suena muy natural; pero yo que soy un viejo cínico no me convenzo con tanta facilidad. A mi edad se sospecha de esta clase de afirmaciones hechas por peritos: he oído demasiadas.

—Así es, señor, así es —aprobó Jaime Stannard expresándose, ante su propia sorpresa, en voz alta.

—Tenemos a una fregona que está lejos de ser inteligente y a una cocinera y a un jardinero considerados también sospechosos. Está el agente de periódicos cuyas respuestas, cuando le interrogaron, fueron muy deficientes, y está el profesor cuya actitud ante el tribunal fue aún peor. Los testimonios que tenemos proceden de esas personas, integrantes de un grupo muy poco convincente que no inspira la menor confianza.

»Las únicas pruebas fidedignas, porque no varían, son las que ofrecen los documentos. Y los documentos son dos: el recorte del diario de Essex y el cuento de Sredni Vashtar que nos leyó el abogado defensor. Podemos examinarlos y dilucidar qué significan. En estas pruebas pisamos terreno firme. Analicemos la primera: el recorte. Indica claramente que en esa casa alguien sabía que el polen de hiedra es venenoso. Este hecho es innegable. Pero no nos aclara quién lo sabía. Nadie recuerda, a ciencia cierta, quién encargó el periódico. Pensándolo bien no es sorprendente. Ha transcurrido más de un año y lo probable es que, sinceramente, lo hayan olvidado. ¿Por qué habrían de recordar una cosa así? Lo indiscutible es que el diario estaba en la casa, que cualquiera pudo leerlo y sacar una conclusión. Cualquiera, inclusive el niño.

»Ahora bien: el cuento de Sredni Vashtar nos lleva un poco más lejos. No estoy de acuerdo con el miembro del jurado que desdeña a sir Isambard Burns, el abogado defensor. A mi entender éste nos ha prestado mucha ayuda. Es muy posible que haya evitado que, en nombre de la justicia, se cometa un error irreparable. Porque el cuento de Sredni Vashtar nos proporciona, por fin, algo concreto; señala a una persona determinada. Nadie más que el niño está comprometido: el cuento no indica a nadie más que a él. Fue él quien eligió ese nombre extravagante para su conejo, y nadie en la casa, excepto el niño, conocía su significado. Nosotros lo sabemos: el cuento no deja lugar a dudas. Sredni Vashtar es el vengador; el guardián de un chiquillo desgraciado y solitario, a quien atormenta una tía severa so pretexto de velar por su salud. De Ropp… van Beer; van Beer… De Ropp. ¡Qué parecidos suenan estos nombres, y qué desastrosa ha resultado esa semejanza! ¿Recuerdan ustedes lo que le ocurrió a la señora de Ropp, la tía que mató a la gallina mimada de su sobrino? La mató el hurón, para mayor deleite del autor y del lector; y el chiquillo del cuento fue feliz para siempre. Es un relato horrible que no debía haber caído en manos de un niño morboso y enfermizo. Cuando luego pone el nombre, ese nombre que no puede lógicamente provenir de ninguna otra parte, a su animal adorado, da pruebas inconfundibles de que se ha dejado dominar por la sugestión horrible del cuento. Pocas dudas me caben de que trató de envenenar a la tía y sólo consiguió envenenarse a sí mismo. Pobrecillo: la vida no valía mucho para él y quizá haya sido mejor así. Sea como fuere —dijo Holmes con vivacidad recobrándose y haciendo a un lado todo sentimentalismo— no existe la sombra de una prueba contra la mujer acusada.

—Es muy cierto —acordó Stannard, que había resuelto el asunto siguiendo su propio proceso reflexivo—. El hecho de que la policía la haya apresado no significa nada. Absolutamente nada.

Los policías, añadió para sus adentros, son entrometidos; sólo buscan complicaciones y ni siquiera están exentos de la mala costumbre de beber regularmente sin pagar: es decir, casi una extorsión. Y al día siguiente son capaces de tender una celada para atraparlo a uno haciéndole servir alcohol fuera de horario.

Percival Holmes

Jaime Stannard

Popesgrove intervino para evitar que la discusión se hiciese desordenada.

—¿Y usted, señor? —dijo dirigiéndose al insignificante empleado de peluquería, Elliston Smith. Éste no se había formado todavía una opinión, pero pensó que debía decir algo.

—No me agrada el comportamiento de la acusada —observó—. Pudiendo hacerlo, no quiso declarar. Una persona franca y sincera habría hablado. Significa una cosa, digo yo, y es que tiene algo que ocultar.

—De acuerdo, de acuerdo —apoyó su vecino Ivor Drake, el actor—. Hay algo siniestro en este asunto. En todo momento la actitud de la mujer me ha parecido sospechosa. La observé sin quitarle un segundo los ojos de encima.

Elliston Smith

I. G. Drake

En este punto Popesgrove comprendió que su deber era puntualizar las cosas y lo hizo con eficacia.

—Bien sabemos que no debemos dejarnos sugestionar por este detalle. El juez nos explicó claramente lo que dispone al respecto la ley inglesa. La acusada tiene el derecho de declarar o de no declarar, como mejor le plazca; y su decisión, sea cual fuere, no debe influir en nuestro ánimo. Muchas personas absolutamente inocentes son incapaces de afrontar la prueba de un interrogatorio. Es posible que sepan de antemano que se pondrían en ridículo y que por pura confusión y dificultad para expresarse se verían envueltas en un cúmulo de contradicciones. No todos conservan la cabeza cuando un abogado les interroga sobre cosas de las cuales dependen sus vidas. Si no se sienten capaces de soportarlo, es necesario permitirles que permanezcan a un lado. Sea como fuere, aparte de todo esto, nuestro deber es claro y nos ha sido indicado por el juez en términos categóricos: de ningún modo debemos dejarnos influir por esta circunstancia.

Miró con mezcla de persuasión y severidad a los dos jóvenes. Éstos abandonaron en seguida su punto de vista: en realidad, no habían pensado muy seriamente en las palabras que acababan de pronunciar.

Popesgrove se volvió hacia Eduardo George.

Elliston Smith

I. G. Drake

—¿Y usted, señor?

El secretario sindical se sobresaltó.

—No estoy seguro aún —dijo—. Preferiría oír las opiniones de todos.

Popesgrove lanzó un suspiro de alivio. Ya habían sido puestos de manifiesto demasiados prejuicios, mezquinos en su mayoría. Por lo menos uno de los jurados tomaba, como él, sus deberes en serio y trataba de ser imparcial. El sistema del jurado constituía la base de la justicia británica; y varias veces durante las deliberaciones se había preguntado si era base tan buena como se creía. Y ahora hallaba un alivio: habría, por lo menos, dos hombres justos.

No advertía que su propia opinión empezaba a sufrir la influencia de quienes lo rodeaban. Desde el principio había resuelto que su deber era combatir los prejuicios, resolución muy justa, por cierto; pero los prejuicios de los jurados al deliberar estarían seguramente contra la acusada, y así había sucedido. Las palabras de las dos mujeres, la intervención del vendedor presuntuoso, y las últimas opiniones lo habían impulsado a defender a la procesada. Le encontraba disculpa y la consideraba ya como a persona a quien debía proteger. En su mente, la aguja viraba hacia la inocencia.

Arturo J. Popesgrove

Antes que nadie pronunciara una palabra, Eduardo Bryan bajó las manos de la cara y miró fijamente a los demás jurados. Sus ojos parecían endurecidos por la emoción. Había visto la luz y sabía ya. No le era fácil tomar la iniciativa de hablar; pero había recaído sobre él la responsabilidad de dar testimonio y no podía callar.

—Desearía que a todos ustedes les fuera dado recibir la guía y ayuda que me han sido concedidas. Busquen al Señor en la oración y hallarán lo que buscan. Así lo he hecho yo; trataré de transmitirles lo que he sabido. Trataré de emplear el mismo lenguaje de ustedes, el habla del mercado, y espero que me escuchen.

»Existía en aquel pueblo una casa que encerraba mucha maldad y muchos celos. Las palabras de casi todos sus habitantes estaban impregnadas de pecado y frivolidad mundana; como bien dijo uno de ustedes, esas personas no merecían la menor confianza. Sólo de una de ellas se dijo algo bueno ante el tribunal, y es de la acusada. El eclesiástico que habló es demasiado vano y débil para ser pastor de almas. Pero nos dijo lo necesario: cuando la mujer abandonó el templo, movida por excelentes razones, siguió orando en su propia casa. Buscaba una orientación; y, al parecer, era la única en esa casa que buscaba una orientación. El hecho de que los demás la odiaran y abusaran desdeñosamente de ella prueba que era una mujer virtuosa que vivía entre malvados.

Bryan vaciló, y, mientras, arregló el cuello duro con el índice. Era muy difícil explicar a aquellas gentes lo que quería. Pensaba en realidad lo siguiente:

«Todos vosotros, a mi juicio, estáis condenados al fuego eterno. No puedo decir si por pecadores o por ignorantes; en realidad, no me importa. Todas las personas incluidas en este caso se encuentran en idénticas condiciones: son impías, insolentes, duras de corazón y oídos, excepto la acusada a quien todos los demás han atacado. Tuve que hacer ciertas preguntas; y, pese a los obstáculos que me puso el juez, supe por ellas que esa mujer es, quizá, una criatura de luz. Ni siquiera sabéis lo que esto significa. Pero ahora comprendo que he sido enviado con un fin a este jurado; y mi misión es salvar a una servidora del Señor caída en profunda desgracia. Por boca del juez habló el Príncipe de las Tinieblas y trató de impedir que yo hiciera la pregunta principal. Mi deber es procurar que esta mujer sea liberada: es una tarea que me ha impuesto el Todopoderoso, y no os corresponde a vosotros otra cosa que obedecer».

Sabía que era inútil decirles eso, pero comprendía que de otro modo sus palabras serían débiles e ineficaces. Intentaba argumentar; pero argumentar era una de las cosas en que menos sabía desenvolverse. Temía estar perdiendo la batalla; temía que la atención de los jurados se desinteresara de sus razones. Rezó mentalmente una breve oración, pidiendo ayuda y prometiendo emplear toda su fuerza de voluntad y su débil poder de pensamiento. Aliviado, levantó la mano y detuvo una interrupción de Holmes.

—Uno de ustedes —dijo— observó que, sobre todo, debíamos tener en cuenta la personalidad de la acusada. Ciertamente, debemos hacerlo. Estamos, como dijo otro de ustedes, rodeados de violencia y de tinieblas y es nuestro deber buscar aquí, o en cualquier parte, quién está del lado de la virtud. Somos como aquel rey que el Señor envió a la Samaria cuando reinaba allí una mala mujer. Tenemos que gritar: «¿Quién está de nuestro lado? ¿Quién?». Por consiguiente, ¿quién, en aquella casa, se encontraba del lado de la virtud? ¿Eran la cocinera y el jardinero, que codiciaban la riqueza, que se embrutecían con fuertes bebidas y robaban? ¿Era el profesor de sabiduría profana que manoseaba libros pertenecientes a otros? ¿Era el pobre niño prematuramente arrebatado en plena culpa? A pesar de su corta edad meditaba un asesinato. Había leído un libro puesto a su alcance por el demonio para que aprendiera a imaginar el mal. En esa casa solamente una persona recordaba a su Creador en la oración. ¿Qué importa si refrenó los caprichos del niño? El mundo sería mejor si, como antaño, se enseñara a los niños a valorar menos las diversiones terrenas. Se nos dice: a quien el Señor ama, castiga. ¿La culparán ustedes porque haya tratado de seguir este ejemplo?

La vehemencia de Bryan compensaba la monotonía de sus palabras. Sus ojos grises, casi incoloros, saltaban de sus órbitas; su ansiedad le hacía avanzar la cabeza hasta que su cuello largo y nudoso se ondulaba como el de una tortuga. Los jurados le prestaban atención, aunque sólo Stannard consideraba que sus argumentos eran de peso. Los demás reconocían que su convicción era verdaderamente profunda, pero no sabían por qué.

Eduardo Bryan

Cuando calló se produjo un momentáneo silencio. Popesgrove comprendió que había llegado el momento de hablar, y que entre tantas confusas opiniones era posible que el destino de la procesada dependiera de las palabras que él se disponía a pronunciar.