«Así que desconfían de mi —pensaba Langelot, al salir de la villa—. Pues bien, no tendrán la más mínima noticia de mi idea. La explotaré yo sólo. Con mis conocimientos de alemán será un continuo desafío. Pero después de todo, en este país en que todo el mundo está especializado, ¿por qué no voy a ser yo un especialista en desafíos? Seguro que Montferrand me reprochará el haber tomado iniciativas cuando debía representar el papel de un espectador impasible. ¡Pero no puedo dejar los circuitos Mann en manos del enemigo, pase lo que pase!».

Ante las escalinatas de la villa estaban estacionados varios coches, entre ellos el del coronel, cuyo chófer estaba puliendo minuciosamente la pintura.

Langelot fue derecho hacia él y se le dirigió en francés.

De parte del coronel, condúzcame al inmueble de las técnicas secciones.

Pensó que le entendería, mejor si invertía el orden del adjetivo y del nombre. No se equivocaba.

—Zu Befehl, Herr Leutnant[6] —contestó el chófer, esbozando un saludo, antes de abrir la portezuela al oficial francés a quien recordaba haber llevado ya al mismo sitio.

Langelot se dejó caer en los mullidos almohadones del «Mercedes».

»Es indiscutible que ser coronel tiene sus ventajas —pensó—. Tendré que pensar en ello para mi vejez.

Diez minutos más tarde, Langelot entraba en el inmueble de las secciones técnicas. Le detuvo un ordenanza.

—Quiero ver a la señora Gertrude Tisch, de parte del coronel Herrschen —declaró Langelot.

El ordenanza parecía dispuesto a poner dificultades, pero Langelot hinchó las mejillas y se puso a vociferar.

—¡Vaya inmediatamente a buscar el jefe de guardia! ¡Vengo de parte del coronel y no tengo tiempo que perder!

El ordenanza fue a buscar a un suboficial, que aquella mañana había visto a Langelot en compañía del coronel.

Hubo un nuevo «Zu Befehl, Herr Leutnant», y el suboficial guió a Langelot hasta la sección Guillotina.

»La disciplina tiene sus ventajas —pensaba Langelot.

La excelente señora Tisch pareció encantada de verle de nuevo.

—Me envía el coronel Herrschen —anunció Langelot sin enrojecer—. ¿Podría hacerme proyectar todas las películas de esta mañana? Quiero decir aquellas en las que se ve la llegada de clientes a la relojería.

—A sus órdenes, señor teniente —contestó la señora Tisch—. Haga el favor de entrar en la cabina reservada.

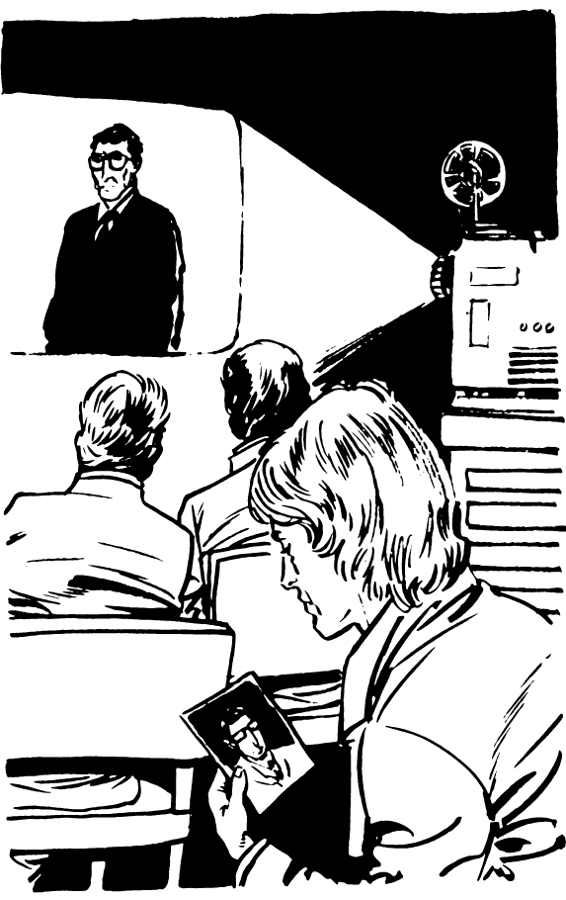

Tras una ojeada a la pantalla de televisión número 1, en la que se veía al relojero Hoffmann rebuscando en la entrañas de un reloj de estilo rústico. Langelot pasó a la cabina reservada y se sentó ante una pantalla cinematográfica.

La señora Tisch, aplastando su corpulencia contra el tabique insonorizado, oprimió unos botones. Se hizo la oscuridad. Por la puerta entreabierta, la señora Tisch seguía vigilando los aparatos de los que era responsable.

Una vez más, los clientes desfilaron ante el relojero que los recibía a todos con el mismo aire furibundo. Un obrero, una chiquilla y un anciano que llevaban relojes de diversos tipos.

—¡Pase! —ordenaba Langelot en cuanto había visto el rostro de cada uno de los clientes.

No estaba nada seguro de encontrar lo que buscaba. Incluso aunque su idea fuera acertada, podía no reconocer a su hombre. Entonces, tendría que explicárselo todo al coronel Herrschen, pedir un registro de la casa del relojero, perder tiempo…

—¡Ah! —dijo de pronto—. ¡Así que era éste!

El cuarto cliente no era ni «el esqueleto» ni «el carnicero»: era el señor rubio, con gafas de montura de oro, a quien Langelot había fotografiado en la «Conciergerie», después de su conversación con el guía Leblanc. Llevaba un reloj de péndulo grande, de estilo rococó, que Hoffmann le indicó que dejara sobre el mostrador.

—¡Pare! —dijo Langelot.

Sacó de un bolsillo la foto que no había enseñado al coronel.

—No hay duda, es el mismo hombre.

Enseñó la foto a la señora Tisch.

—¿Es usted de la misma opinión, señora?

—¡Oh!, si —contestó la señora Tisch—. No hay ninguna duda.

—¿A qué hora llegó este cliente?

Ella consultó un cuadro.

—A las nueve y veinte, señor teniente.

Hubiera podido escuchar la grabación de la conversación, pero renunció a ello. No tenía tiempo que perder. Pasó de nuevo a la sección Guillotina y miró la pantalla. El reloj rococó seguía allí, al pie del mostrador.

—Señora Tisch —dijo—, le doy las más sinceras gracias. Sin la admirable técnica alemana y la forma experta en que utiliza usted el material, no hubiera podido descubrir este peligroso personaje. El coronel Herrschen estará contento de usted.

La gruesa señora Tisch se esponjó de gusto.

—Es usted demasiado bueno, señor teniente.

El «señor teniente» se dirigía ya a la puerta, pero se detuvo.

—Me olvidaba una cosa —dijo—. El coronel me ha ordenado que le lleve un receptor de onda corta. ¿Puede hacer que me lo entreguen?

Encantada de ser útil, la señora Tisch telefoneó al almacén: tres minutos más tarde, un suboficial llevaba a Langelot un receptor de onda corta. Langelot firmó un bono de entrega y disimuló el aparato bajo su chaqueta de ante.

—Una cosa más —dijo a la señora Tisch—. Sea buena y telefonee de parte del coronel Herrschen al hotel Bayern, a la señorita Mann. Pídale que vaya urgentemente a la pastelería Niklaus, en la Friedrichsstrasse, y que lleve con ella un reloj que no funcione. Utilice la linea directa con la habitación 312.

—Bien, señor teniente.

Competente, discreta, disciplinada, la señora Tisch no se asombraba de nada. El subteniente francés, que era una persona tan encantadora y le transmitía las órdenes del coronel, podía contar con ella.

El chófer esperaba ante la puerta.

—¡Friedrichsstrasse! —ordenó Langelot—. Y trate de correr, amigo. Tenemos prisa.