:

:Empezó a lloviznar al anochecer. Papá se preparó para salir ante la atenta mirada de Billy. Se puso el viejo impermeable y verificó su escopeta. Llevaba su ropa más gruesa y gastada, toda de color gris, para protegerse del frío, y sus botas más resistentes.

El rostro ceniciento de mamá, apoyada en la repisa de la chimenea, traicionaba su inquietud.

—¿Cuánto tiempo estarás fuera?

—Hasta el amanecer, supongo, a menos que ocurra algo. Ten fe.

—La tendré —dijo ella con una sonrisa que no era más que una mueca.

—Papá, por favor, llévame contigo. Podría ayudarte —le pidió Billy.

—Ya sé que podrías, pero te quedarás en casa. —Papá cogió el cilindro color ladrillo que estaba sobre la mesa y lo envolvió en un trozo de papel encerado—. Espero que esta bengala no se moje y funcione si llego a necesitarla.

—¿Tienes cerillas? —preguntó el muchacho.

—Un montón —le contestó palpándose los bolsillos.

Billy permaneció cerca de su madre mientras papá metía la bengala y la escopeta bajo el impermeable y se encasquetaba el sombrero, que le tapaba media cara.

—No os preocupéis —les tranquilizó con una breve sonrisa. Abrió la puerta y penetró en la habitación una ráfaga de lluvia helada. Cerró y se alejó.

Mamá se puso a avivar el fuego con el atizador aunque no era necesario. Luego se sentó en la mecedora con su costura y miró a Billy.

—No le pasará nada —dijo.

Sometido a una tensión insoportable, el muchacho se dirigió a la escalera del desván.

—Desde mi ventana le veré bajar por la carretera.

Mamá asintió en silencio.

Billy subió al desván y se arrastró sobre el camastro donde dormía para alcanzar la diminuta ventana que se abría en lo alto del tejado. A través del cristal empañado por la lluvia sólo podía ver la oscuridad externa. Desilusionado, se tumbó en el camastro, mirando las vigas del techo, que estaban lo bastante bajas para alcanzarlas con la mano y palpar la rugosidad de la madera. Oía el crepitar del fuego del piso de abajo, el ruido que hacía el tiro de la chimenea cuyo conducto atravesaba el desván, y los crujidos de la mecedora.

La inquietud le roía el estómago. ¡Qué tontería, por parte de papá, prohibirle que le acompañara! Existían varios caminos para subir al monte, y Billy los conocía mejor que nadie. Sin embargo, papá había rechazado su ayuda. Pese a todo, decidió ir. ¿Cómo marcharse sin que mamá se diera cuenta? Por supuesto, podría abrir la ventana y deslizarse por el tejado y la pared hasta el suelo. ¿Pero lo conseguiría sin que mamá le oyese? Permaneció acostado escuchando. A juzgar por los ruidos que procedían de abajo, su madre, después de descansar un rato en la mecedora, terminó por levantarse y andar por la habitación.

—¿Te duermes, Billy? —le preguntó.

—En seguida, madre.

—Billy… Buenas noches. No te preocupes, hijo.

—De acuerdo, madre. Buenas noches.

Crujió la cama de matrimonio cuando mamá se acostó.

Billy no se había desvestido. Si iba a ir a reunirse con su padre necesitaría llevar sus botas más fuertes. Se las calzó para ejercitarse y se ató los cordones. También le haría falta otro jersey y otro par de pantalones encima de los que ya llevaba. Consiguió ponérselos pese al reducido espacio del desván y se puso también la chaqueta y el sombrero.

Sentado en la cama, se sentía entorpecido por sus numerosas prendas de vestir. Luchó consigo mismo para saber si debía ir o no. Tenía que obedecer a papá, pero también debía estar donde pudiera ayudarle. ¿Qué hacer? Sí. No. No dejó de vacilar hasta que la cabeza estuvo a punto de estallarle. En un instante, consciente de que sus titubeos sólo habían tenido por objeto retrasar su decisión, abrió la ventana con cuidado. El aire y la llovizna que penetraron en la habitación eran fríos, pero mucho menos que el agua y el viento, que le azotaron la cara insistentemente cuando bajó por la pared de su casa, agarrándose a las piedras con dedos que ya comenzaban a entumecerse.

Papá estaría en la cresta del cerro que custodiaba el acceso a la montaña. Solamente existían tres o cuatro lugares donde una acumulación de rocas bastante altas pudiera servir de refugio contra las inclemencias del tiempo y, a la vez, de puesto de observación. De modo que no le sería difícil localizar a su padre. Empapado, tiritando de frío, Billy caminaba pesadamente en la húmeda oscuridad cuando se le ocurrió por fin plantear la pregunta crucial: ¿Cómo iba a recibirle papá? ¿Aceptaría su ayuda o le mandaría de vuelta a casa? Billy deseaba tanto participar en los acontecimientos, cualesquiera que fuesen, que ni siquiera había pensado en la reacción de su padre. Ahora le parecía improbable que papá hubiese cambiado de opinión…

:

:

La lluvia seguía cayendo, calándole hasta los huesos. El viento soplaba con más fuerza. Un relámpago iluminó fugazmente el cielo. Luego retomó la oscuridad, sacudida por el trueno. Billy perdió la noción del tiempo. Le castañeteaban los dientes. Temblaba todo su cuerpo. Sin embargo, sabía que debía proseguir, y no dejaba de repetirse a sí mismo: Debo estar con papá para poder ayudar a McGraw…

—¡Billy!

La voz venía de muy cerca y le asustó. Fuertes manos le agarraron por los hombros dándole la vuelta. Y se encontró ante la lívida cara de su padre.

—¿Qué haces aquí? ¡Estás loco! —gritó papá. Tiró de Billy por el camino fangoso y le condujo a un refugio improvisado entre rocas cubiertas por una gruesa lona sacudida por el viento. Papá le empujó hacia la gruta rocosa, donde los peñascos les protegían del viento por dos lados: en la parte frontal, en la trasera y a guisa de techo, había tendido varias lonas. El conjunto parecía una tienda de campaña. La lona delantera tenía una abertura de unos treinta centímetros de largo que permitía ver el exterior ladera abajo. La zona resguardada era un cuadrado de un metro ochenta de lado. Aunque el suelo estaba fangoso y el viento se introducía a ráfagas, parecía una fortaleza comparada con el infierno que había sufrido Billy para llegar allí.

Papá le reprochó terriblemente enfadado;

—Deberías haberte quedado en casa, muchacho.

—¡Quería ayudarte!

Dan Baker parecía reflexionar sobre lo que debía hacer, sopesando probablemente el peligro que suponía enviar a Billy de vuelta a casa en plena tormenta. Por fin abrió su impermeable y tendió los brazos.

—Ven aquí dentro y trata de entrar en calor.

—Te voy a mojar.

—¿Harás lo que se te mande, aunque sea por una sola vez?

Billy obedeció sin rechistar. El cuerpo de papá, grande y fuerte, significaba calor y seguridad. Pero también estaba mojado. Sin embargo se estaba bien debajo del impermeable. Papá lo cerró en torno a los dos, y se pusieron en cuclillas detrás de la hendidura frontal practicada en su improvisada tienda de campaña. Papá permanecía callado. Billy le imitó y se dedicó a atisbar en la noche, tratando de penetrar las tinieblas. Quería ayudar a su padre.

Ya no le cabía la menor duda sobre la valentía de papá, y se sentía orgulloso de ser su hijo. Pero sus relaciones se habían deteriorado y sintió una gran tristeza. ¿Acaso algo tan frágil como la confianza padre-hijo podía repararse? ¿Era el amor un fino cristal imposible de restaurar, una vez roto, por mucho que uno se esforzara en ello? Era una idea aterradora. Billy se prometió a sí mismo que intentaría mejorar sus relaciones con papá, y no cejaría su empeño en toda su vida. En este momento, vigilar a su lado equivalía a un gesto de acercamiento. Se apretó más contra su padre.

El tiempo transcurrió con asombrosa lentitud. La lluvia tamborileaba en las lonas. Los ojos de Billy acusaban un fuerte cansancio y los párpados le pesaban como plomo. No podía perjudicar a nadie si cerraba los ojos por un segundo, pensó. Cedió a la tentación e inmediatamente se hundió en el sueño.

Durmió un minuto, una hora… y de pronto se despertó sobresaltado. Se acercaban…

El cielo adquiría un brillo nacarado hacia oriente. De las delicadas nubes que se desplazaban velozmente caía una fina llovizna. Billy supuso que le había despertado un gesto de alarma de su padre. Precisamente ahora, papá cogía el envoltorio de papel encerado que contenía la bengala. Pero toda la atención de Billy se concentró en los movimientos y las luces que se veían al pie de la colina, a unos trescientos metros de distancia. Imposible calcular el número de jinetes. Uno de ellos llevaba una antorcha encendida que, de algún modo, protegía de la lluvia. Su resplandor era ínfimo, pero probablemente el suficiente. Los húmedos matorrales y las rocas resbaladizas dificultaban el avance de los caballos.

Papá desenvolvió la bengala apresuradamente. Debería funcionar como cohete al prender la mecha. Hincó el extremo de la bengala en el suelo mojado, fuera de la tienda. Encontró las cerillas y, advirtiendo a Billy con la mirada, frotó una cerilla contra la roca. No se prendió.

Papá frunció las cejas. Volvió a rascar la cerilla contra la roca, en la que dejó una larga huella, pero ni siquiera surgió una chispa. A pesar del fresco viento precursor del amanecer, el sudor inundaba la cara de papá. Rebuscó en sus bolsillos y probó varias cerillas sin ningún resultado. Había olvidado preservarlas durante la noche y se habían mojado en sus bolsillos empapados.

—No se encenderán —murmuró papá, arrojando una cerilla.

Mientras tanto, los jinetes proseguían su avance colina arriba. Pasarían cerca del refugio. La dirección que seguían sólo podía conducirles a un lugar: la vivienda de McGraw.

—No veo a Sweeney por ninguna parte —dijo papá—. Probablemente han salido de Springer sin que él se diera cuenta. Si por lo menos pudiera prender esta maldita bengala.

—Podría ir corriendo al pueblo —se ofreció Billy.

—Todo habría terminado antes de que llegaras allí.

Esa afirmación sobresaltó al muchacho. Quedaba muy poco tiempo para salvar a McGraw.

Los jinetes estaban ya a doscientos metros. La desesperación endureció el rostro de Dan Baker.

—¿Qué piensas hacer, papá?

—Cuando suban hasta aquí por el camino, me identificaré y les ordenaré volver grupas. Deben de ser cinco o seis. No podrán adivinar cuántos somos.

Aquello equivalía a una apuesta desesperada, pero Billy la aceptó inmediatamente.

—Si tienes otra escopeta, yo…

—No. Tú debes subir al monte ahora mismo para avisar a McGraw.

—¿Y dejarte solo? Ni hablar. Yo…

Su padre le asió el brazo con tanta fuerza que Billy reprimió un grito de dolor.

—Chico, ¡no discutas! Nuestro deber es salvar a ese hombre. Y tu papel consiste en avisarle. Probablemente consiga hacer retroceder a esos exaltados asustándoles con bravatas.

—Entonces, ¿por qué tengo que ir…?

—Billy, ¡maldita sea! ¿Vas a hacer lo que te mando?

Billy clavó los ojos en los de su padre. Comprendió que tenía que obedecer.

—Sí, padre.

:

:

Dan Baker echó una ojeada por la abertura delantera. Los jinetes avanzaban con dificultad sobre el terreno mojado y accidentado.

—Muchacho, si todo está tranquilo, espérame arriba. Si oyes disparos, eso significará que no he podido amedrentarles ni convencerles de que den media vuelta. En ese caso, dile a McGraw que huya hasta que podamos restablecer la normalidad.

—¡Si oigo disparos! ¡Eso querrá decir que estarán disparando contra ti!

—No forzosamente —dijo papá con esa suave e irónica sonrisa suya.

—Si empiezan a molestarme, dispararé dos tiros al aire con la esperanza de que se oigan en el pueblo. —Vio que Billy no picaba en el anzuelo, y añadió—: También puede que me disparen para asustarme. Pero no tirarán a dar, hijo. Tú lo sabes. Soy el representante de la ley.

Los dientes del chico empezaron a castañetear.

—¿Estás seguro que ellos lo saben?

—Vete ya, hijo. Y buena suerte.

Al oír el lejano tintineo de las espuelas y las pisadas de los caballos, Billy tuvo un miedo feroz por la suerte de su padre y sintió la necesidad de decirle algo, aunque sin saber qué.

—Papá —dijo con voz ronca—, yo…

—Ya lo sé, hijo. Ahora, márchate. —Le tendió sus dos manos y le atrajo hacia sí, abrazándole como un oso. Cuando se apartó, los ojos le brillaban con extraordinaria intensidad—. Vete ya —le dijo simplemente.

Billy se arrastró por la parte trasera del refugio. Miró a su alrededor para orientarse y luego trepó por las rocas. Después de avanzar unos treinta metros, miró hacia atrás, pero ya no pudo localizar la formación rocosa que albergaba a su padre. La antorcha de los jinetes resplandecía abajo en medio de la oscuridad. Al este, el cielo empezaba a teñirse de púrpura.

Billy dio media vuelta y siguió trepando por las rocas.

—¡Señor McGraw! ¡Señor McGraw!

El risco se destacaba contra la primera luz del alba.

Cuando Billy corría por el claro se abrió de pronto la puerta de la cabaña y McGraw salió a su encuentro.

—¿Qué ocurre, hijo? ¡Estás sin aliento!

Billy abrió la boca en busca de aire.

—¡Vienen por usted! Mi padre intenta retenerlos abajo, pero usted tiene que irse…

McGraw le abrazó con fuerza. Olía a tabaco, a humo de leña y sudor.

—Cálmate, hijo. Cuéntame las cosas una por una.

Billy hizo un esfuerzo para resumir los acontecimientos con cierto orden. La expresión de McGraw fue endureciéndose poco a poco; luego dio media vuelta y dijo:

—Mejor será que vaya a ver si tu padre se encuentra bien.

—¡No! Papá quería que yo le avisara a usted. Por eso se arriesgó. Si usted baja ahora, empeorará las cosas.

McGraw se ensombreció.

—¿Qué debo hacer entonces?

—Huir.

—No me gusta eso, hijo.

—Van a quemar su casa. Podrían… herirle.

El anciano suspiró y miró a lo lejos tanto en el tiempo como en el espacio.

—El hombre se cansa de ir de un sitio a otro. —Y volviendo a mirar a Billy sonrió ligeramente—. Seguro que tú y tu padre os habéis metido en un buen lío para salvarme, ¿verdad?

—Más vale que huya. Puedo ayudarle a preparar sus cosas —dijo Billy—. Quizá sólo tenga que esconderse unos pocos días. Después…

—No —repuso McGraw con determinación—. No se puede abandonar una casa y volver después. Cuando un hombre se marcha es para siempre.

Billy le miró interrogativamente, sin entender del todo las palabras del anciano, pero intuyó que no volvería a verle nunca más. McGraw dijo luego:

—Tendrás que cuidar de tu ratonero.

—No puedo —respondió Billy, sorprendido al descubrir de golpe que lo había sabido desde el principio mismo de su aventura.

—Por supuesto que sí. Has terminado ya el adiestramiento. El pájaro está listo para volar. Puedes tenerlo en tu casa.

—No. Alguien le dispararía en el valle, Lo matarían porque atacó a Morrie o simplemente porque es grande, fuerte y hermoso, y porque puede volar a todas partes con absoluta libertad. Alguien se sentiría obligado a matarlo. —Las lágrimas le nublaron la vista—. Dese prisa, señor McGraw.

El anciano se precipitó dentro de su casa.

Billy cogió el guante de cuero, colgado de un clavo fuera del cobertizo, y se lo puso. El pájaro se movió en su alcándara al ver entrar al muchacho. Billy se arrodilló a su lado.

—Es un gran día para ti, pequeño —le susurró—. Ahora, ven conmigo. —Extendió el brazo y el ratonero se posó en el guante. Una vez fuera giró la cabeza para observar aquel mundo más frío y más húmedo que su albergue. Sus garras se aferraron al brazo del muchacho, que sintió a través del guante la acostumbrada presión.

McGraw apareció en la puerta de su cueva con un saco de arpillera colgado del hombro. Se dirigió hacia Billy y acarició el pecho del animal con el dorso del dedo índice.

—Se supone que las caricias estropean sus plumas, pero no creo que le haga daño de vez en cuando.

—¿Eso es todo lo que se lleva?

—Sí.

—¿Va a esconderse o se marcha para siempre?

—Para siempre, Billy.

—Quiero… quiero darle las gracias por toda la ayuda que… —Billy tuvo que interrumpirse. Un nudo le oprimía la garganta—, hum… voy a poner al pájaro en libertad.

—No es obligatorio, jovencito.

—Sí. Como dije antes, lo matarían. Y ahora mismo no sé qué es de mi padre… ni siquiera si está vivo… y él no quería que yo tuviese este ratonero… —Billy dejó la frase sin terminar y prorrumpió en sollozos.

McGraw le rodeó los hombros con su pesado brazo.

—Oh, hijo…

—Estoy bien —insistió Billy, esquivando al anciano—. Más vale que se vaya ahora mismo. Tengo que soltar al ave antes de que lleguen aquí.

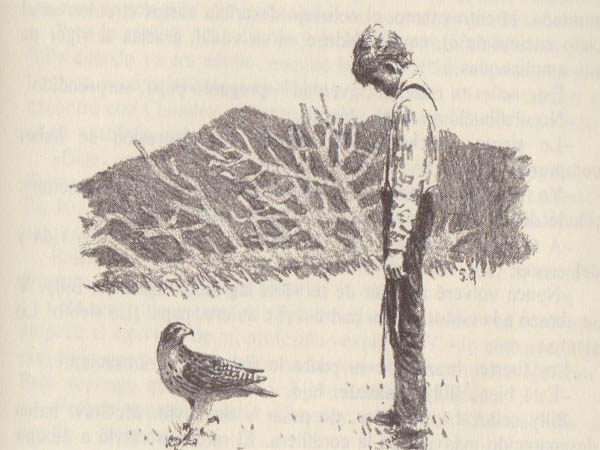

McGraw retrocedió unos pasos para presenciar el solemne momento. Billy desenrolló el cordel y deslizó hacia abajo las pihuelas, dejándolas flojas en las patas del pájaro para que se soltasen por sí solas cuando emprendiera el vuelo. Sin pensarlo, Billy buscó el pito en su bolsillo antes de percatarse de que ya no lo necesitaba.

—Tienes una bonita vida por delante, viejo, ¿me oyes? —decía Billy al pájaro. Bajó el brazo. El colirrojo aleteó y Billy lo arrojó al aire. Las alas se desplegaron plenamente y el majestuoso animal se dirigió hacia el matorral, como solía hacer, manteniéndose a poca altura. Como si recordara el señuelo, se elevó en el aire y, volviéndose casi patas arriba, descendió en picado hacia Billy. Pasó a su lado como una exhalación buscando el señuelo; se alzó, describiendo un magnífico círculo, y volvió a bajar por segunda vez. Al pasar junto a Billy, sus ojos le miraron con brillante intensidad.

—Sube, pajarito, sube ya —le gritó Billy—. ¡Ya no estás atado, tonto! —El ratonero giró en lo alto y aterrizó a medio camino entre Billy y McGraw—. ¡Vuela! —le ordenó Billy,

—No sé qué va a hacer el pájaro —dijo McGraw— pero yo me marcho.

Dio media vuelta y se internó en la maleza. Después, Billy le vio reaparecer abriéndose camino entre los arbustos y trepar por el risco. Su silueta no tardaría en desvanecerse.

El colirrojo aleteó nerviosamente y dio varios pasos sin rumbo.

IMAGEN

—¡Vuela! —repitió Billy con la máxima rudeza de que fue capaz.

El ratonero le miró. Había tanta inteligencia en aquellos ojos que Billy se estremeció acongojado. El ave sabía lo que estaba ocurriendo, pensó Billy. Sabía que algo extraordinario pasaba en ese momento, y por ello le miraba en busca de consejo. Era doloroso comprobar hasta qué punto el animal dependía de él. ¡Un pájaro tan hermoso que volaba con increíble perfección!

Arrojándole una piedrecita, Billy exclamó:

—¡Vete ya! ¡Vete!

El ratonero emprendió el vuelo, alarmado. Se alzó a mayor altura que la vez anterior, más alto de lo que había volado jamás; ascendía casi verticalmente en el cielo. Luego dio la vuelta y realizó una calada, mirando a Billy.

Un movimiento, abajo, en el lindero del bosque, atrajo la atención del muchacho. Era su padre, sin sombrero, con la ropa empapada y desgarrada al cruzar los húmedos matorrales.

—Les hice retroceder —dijo, cansado pero satisfecho—. Sin embargo, me temo que vuelvan pronto.

—No te preocupes, papá. El señor McGraw se ha marchado. Para siempre. —Billy señaló a la cumbre del risco—. Mira. ¡Allí!

Su padre se puso la mano a modo de visera para mirar en la dirección que le señalaba Billy. La silueta de McGraw se recortaba contra el horizonte. Se desplazaba rápidamente a lo largo de la montaña. Mientras tanto, el colirrojo describía vastos círculos en el cielo encima de él, equilibrándose en su vuelo, gracias al vigor de sus amplias alas.

—Éste no es tu ratonero, ¿verdad? —preguntó papá, sorprendido.

—No —balbució su hijo—. Ya no.

—Lo siento, muchacho —dijo papá, con expresión de haber comprendido.

—Yo también, papá. —Y luego Billy añadió impulsivamente—: ¡Dudé de ti!

—A todos nos ocurre. Billy. Las dudas forman parte de la vida y del crecer.

—Nunca volveré a dudar de ti. —Las lágrimas cegaron a Billy. Y se abrazó a la cintura de su padre—. ¡Te quiero, papá! ¡Lo siento! Lo siento.

Los fuertes brazos de su padre le rodearon cariñosamente.

—Está bien, Billy. Cálmate, hijo.

Billy sollozaba de dolor, de pesar y de alivio. McGraw había desaparecido más allá de la cordillera. El ratonero volvió a dibujar un amplio círculo en el cielo, incierto, extraviado. Luego, también él se perdió de vista al otro lado de la cumbre rocosa. Billy se aferró a su padre. Todo había terminado.