:

:El sheriff Sweeney llevaba ya más de una semana en Springer. Al día siguiente del primer vuelo del ratonero fue a ver al padre de Billy antes del amanecer para decirle que debía regresar a su oficina en la capital del condado. Billy le oyó desde el desván.

—Espero estar de vuelta antes del anochecer —indicó a Dan Baker—. Le agradecería que pasara el día en el pueblo para que la gente sepa que está allí. No creo que ocurra nada, pero su presencia en Springer podría reducir las probabilidades de que ocurra. Todavía quedan algunos maleantes, y varios de nuestros valientes ciudadanos están empeñados en echarlos.

—De acuerdo —dijo papá—. Buen viaje.

Billy bajó del desván cuando papá entró en la casa.

—Papá, ¿puedo acompañarte al pueblo?

Su padre le miró sorprendido.

—¿Para qué, hijo? Sólo voy a quedarme sentado en el portal de la cárcel luciendo mi insignia.

—De todos modos me gustaría ir contigo. —Lo cual era cierto. En las últimas dos semanas apenas había visto a su padre—. No te molestaré, papá —insistió. Además, quizá podría hablar con él de muchas cosas, de McGraw, del ratonero, de Jeremy, e, incluso, de Morrie Carson. Temas que necesitaba tratar con su padre.

—De acuerdo, si tu madre no se opone.

Mamá esbozó una débil sonrisa, que traicionaba su inquietud, pero no dijo que no.

:

:

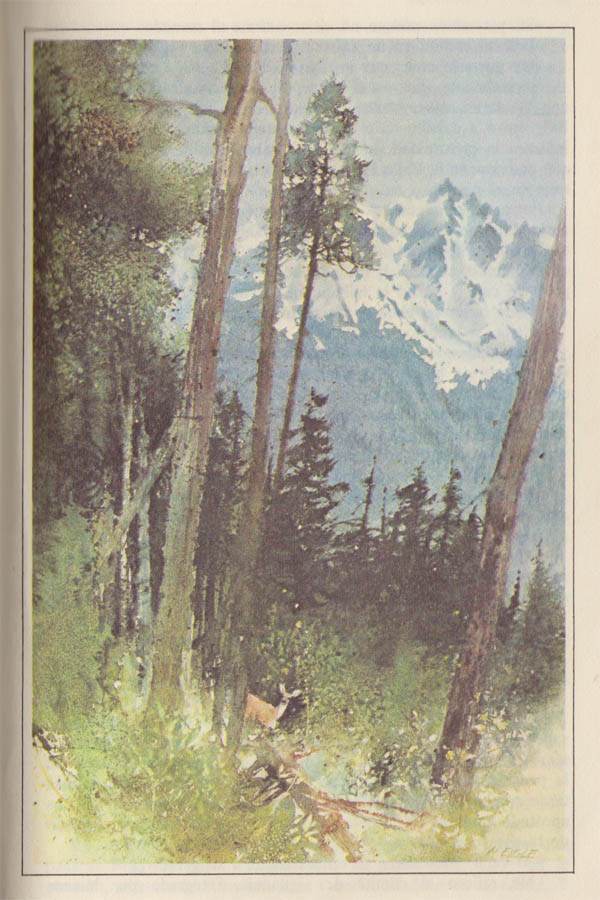

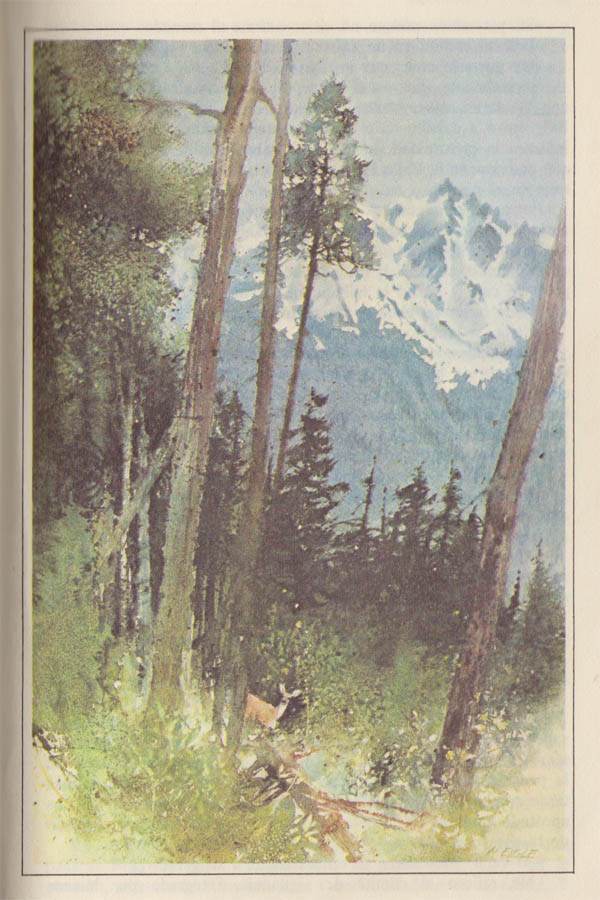

Despuntaba el alba sobre la larga cordillera cuando se pusieron en camino. El aire era frío, pero no había viento. Cantaban los trigueros.

—Hará un buen día —comentó papá—. Aunque muy caluroso. Necesitamos lluvia.

—Desde luego.

—La semana que viene se conmemora el cuatro de julio. Supongo que estás impaciente porque llegue la fiesta.

—Mamá quiere participar en el concurso de colchas.

Papá asintió con un suspiro.

—Sí. Y la suya es preciosa. Debería ganar. Pero creo que algunos jueces no votarán a su favor, aunque su trabajo sea el mejor.

—¿Porque eres ahora delegado?

—Sí, y también porque no quise unirme al comité.

—Pero el comité ya no existe, ¿verdad?

—Me gustaría creer que no —gruñó Dan.

Normalmente por estas fechas Springer estaba ya engalanado con banderas rojas, blancas y azules. Pero no este año. Cuando Billy entró a caballo en el pueblo aquella mañana nada había que indicara la proximidad de la fiesta, salvo una harapienta bandera que ondeaba en la Calle Mayor y dos o tres barracas a medio construir en el parque.

Entraron en la cárcel, vacía de «inquilinos». Olía a rancio y agrio. Billy abrió la ventana lateral y mantuvo la puerta abierta con una piedra. Mientras tanto, su padre, que se movía con un curioso envaramiento, como si la insignia de su camisa le pinchase, hizo un poco de café y barrió la habitación.

—¿Qué hacemos ahora? —preguntó Billy.

—Nada, si tenemos suerte.

La ciudad se despertaba progresivamente. Varias personas pasaron delante de la cárcel y saludaron con una seca inclinación de cabeza a Billy y a su padre, que estaban sentados en el porche. Dos hombres salieron del almacén de Carson y se acercaron. Era el propio Carson y Layden, el dueño de un pequeño taller de reparaciones situado en la calle lateral.

—Buenos días —saludó ásperamente Carson.

—Buenos días —respondió papá con extrema cortesía—. Buenos días, señor Layden.

Layden se sacó las manos de los bolsillos. Temblaban.

—Alguien entró en mi taller anoche. Rompieron la puerta trasera, se llevaron un reloj, la mayor parte de mis herramientas y once dólares. ¿Qué piensa hacer al respecto?

—Iré a echar un vistazo ahora mismo.

—¡Hace horas que ocurrió! ¿De qué sirve que vaya ahora?

Se endureció la mirada de papá.

—¿Qué propone usted?

Carson tomó la palabra.

—Sabemos quién forzó la puerta del taller de Joe. Queremos saber si usted va a detener a los ladrones, ya que son dos, o si tendremos que encargarnos de ello nosotros. Alguien los vio salir de la pensión donde se alojan con las manos vacías y regresar más tarde con un saco. En este momento están en la pensión. Hemos apostado hombres en la parte delantera y trasera, y uno en el tejado de la casa contigua.

—Al decir «nosotros» se refiere usted a su gente, ¿no?

—Me refiero al comité de vigilancia, integrado por buenos ciudadanos deseosos de colaborar en el restablecimiento de la ley y del orden. Ya que esto ha ocurrido aquí, dije a los muchachos que debíamos darle a usted la oportunidad de arrestarles antes de que actuemos nosotros. Considero que esta actitud nuestra es un gesto de reconciliación. Pero le advierto que estamos dispuestos a entrar en acción.

—Eso suena a ultimátum.

—Llámelo como quiera. Si no aprovecha esta oportunidad…

—El hecho de que dos hombres entraran en su habitación con un saco no prueba que hayan robado algo —le interrumpió papá.

—¿Qué cree que contenía el saco? ¿Acaso recuerdos de familia? Son forasteros y no han hecho más que vagabundear por Springer —explicó Carson mirando furioso hacia la pensión.

—¿Han creado problemas?

—¿Robar en el taller de este hombre no le parece a usted suficiente?

Papá tenía el mismo aspecto que mostraba a veces después de una larga y dura jornada de trabajo en el campo.

—Iré a hablar con ellos.

—No basta. Queremos que les arreste, que les acuse.

—Hablaré con ellos.

Carson enrojeció.

—¡O le acompañamos o vamos solos!

Billy esperaba que su padre pusiera objeciones, pero por algún motivo no lo hizo.

—Represento la ley. Yo hablaré con ellos. Ustedes se limitarán a observar.

Entró en la cárcel y volvió con una escopeta de dos cañones. Abrió la recámara y la cargó con dos grandes cartuchos.

—Esto está mejor —comentó Carson al ver la escopeta.

—Les interrogaré —rugió papá, reforzando sus palabras con el sonido metálico que hizo al cerrar de golpe la recámara de su arma.

Con el estómago encogido, Billy siguió a los hombres. Su padre advirtió su presencia cuando casi habían llegado a la iglesia.

—¡Billy, vuelve!

—¡Papá!

—Está bien, pero cuando lleguemos a la pensión te quedarás donde yo te diga. ¿Entendido?

Billy asintió. Papá había hablado en un tono que no admitía réplica.

En realidad, Billy no sabía exactamente lo que quería que pasara. Por una parte, imaginaba a su padre penetrando en la pensión, arrestando a los ladrones y convirtiéndose en un héroe. Y por otra, le veía probando la inocencia de los individuos. Pero por encima de estas fantasías le invadía una creciente y sofocante sensación de miedo.

Billy comprendía que su padre estaba realmente solo. Carson no le apoyaba. Y los hombres de la pensión podrían reaccionar de cualquier modo. Además, papá no era un auténtico delegado. Se le notaba en el modo de andar, en los hombros desiguales a fuerza de trabajar tras el arado. Papá no tenía una preparación adecuada para este tipo de situaciones. Sin embargo iba a enfrentarse con ellos. Las convicciones de Billy respecto al valor de su padre empezaron a vacilar.

Aquella pensión no era la mejor del pueblo. Antiguamente había sido un establo y seguía pareciéndolo. Sólo había unas pocas ventanas perforadas en las paredes y una desvencijada escalera exterior que Conducía a la segunda planta. Carson se detuvo al otro lado de la calle, frente a la puerta de entrada. Había cuatro hombres armados con fusiles apoyados en la pared de un cobertizo contiguo, y otro sentado en un carro, cuya arma resplandecía al sol; el último estaba apostado en el tejado del almacén a su derecha.

Al muchacho se le puso la carne de gallina.

Carson señaló con el dedo.

—Su habitación es aquella de arriba, Baker. La primera al salir de la escalera lateral.

—Voy a subir —anunció papá.

—Subiremos con usted —le corrigió Carson.

—Subiré solo —insistió papá.

—Está loco. ¿De verdad quiere ir solo?

—Sí. —Sorprendentemente se dibujó una leve sonrisa en sus labios.

Carson dio un paso atrás.

—De acuerdo.

Billy observó cómo papá cruzaba la calle, comprobaba en el primer peldaño la solidez de la vieja escalera, y luego la subía despacio. Reinaba una tranquilidad llena de tensión, como el silencio que precede a la tormenta. El muchacho podía oír los crujidos de la madera. Oh, papá, pensó, ¿por qué no dejas que lo hagan ellos? ¿Por qué eres tan rematadamente terco?

Al llegar al reducido rellano, papá hizo una pausa antes de abrir la puerta. Se cerró silenciosamente a su espalda.

Carson llamó en voz baja a sus hombres.

—¡Prepárense todos!

Los hombres sopesaron sus armas en sus respectivos puestos. Carson empujó a Billy contra el cobertizo.

—¡No te muevas de ahí!

Desde el interior de la pensión se oyó un grito amortiguado. Luego (nadie lo hubiera percibido de no ser por el absoluto silencio de la calle) algo se cayó al suelo o chocó contra una pared. Con manos temblorosas, Carson se protegió los ojos del sol para distinguir mejor lo que ocurría, pero naturalmente no podía ver nada.

Transcurrieron angustiosos segundos. De repente se abrió la puerta que daba al descansillo. Un hombre alto, pelirrojo, en ropa interior larga y holgada, echó a correr por la plataforma, provocando el temblor de la escalera. Parecía aturdido y soñoliento. No iba armado. Empezó a bajar los escalones de tres en tres. Arriba en el rellano apareció su compañero, totalmente desnudo, con algo en la mano, una especie de brida.

—¡Son ellos! —gritó Carson—. ¡Son ellos, muchachos!

El primer hombre se detuvo en medio de la escalera. Miró a su alrededor para localizar de dónde venía la voz. En el tejado de enfrente, el hombre del rifle se levantó. De su arma salió una nubecilla de humo y se produjo un ruido agudo y seco. El hombre en ropa interior fue a chocar contra la pared.

Por todas partes dispararon los fusiles. Billy captó la escena de golpe: vio las balas que penetraban en el hombre mientras se caía; vio a su compañero, el que iba desnudo, detenerse presa de terror y levantar las manos en señal de rendición; vio como el primer disparo le alcanzaba en pleno rostro.

Los hombres avanzaron corriendo y gritando, deteniéndose únicamente para disparar. Un velo de humo azuleó el ambiente cuando el primer ladrón cayó dando tumbos por la escalera, y al llegar a tierra rodó sobre ella mientras las balas seguían penetrando en su cuerpo.

Luego, como por un milagro, reinó el silencio. Alguien tosió. Uno de los hombres accionó el cerrojo de su arma y un cartucho vacío, al ser expulsado, relució al sol. El hombre desnudo se desplomó a su vez por los escalones hasta llegar abajo, donde se quedó tendido, inmóvil.

Billy miró entonces a Paul Carson. Seguía empuñando su arma como antes, pero no había disparado un solo tiro. Estaba mortalmente pálido.

Un hombre se echó a reír a su lado.

—Parece que vamos a necesitar un sepulturero.

—Tienen tanto plomo en el cuerpo —dijo otro— que hará falta una grúa para levantarlos.

Y se oyó otra risa, una carcajada repugnante. Paul Carson permanecía inmóvil, con la mirada vacía. Sus labios articularon palabras sin sonido. Parecía un hombre que hubiera recibido un golpe mortal.

Arriba, en el rellano, la puerta volvió a abrirse. El padre de Billy salió tambaleándose y con la cara ensangrentada. Carson emitió un sonido parecido al estertor de un agonizante y corrió para ayudarle.

Todos guardaban silencio en el consultorio del médico que, con mano experta, vendaba la cabeza de Dan Baker. Billy y Paul Carson observaban sus movimientos. El único ruido que se oía era el tictac del viejo reloj de pared en un ángulo de la habitación. Afuera, aunque atenuadas, sonaban excitadas voces.

—¡Escúchenlos! —exclamó Carson con voz ronca—. ¡Están celebrándolo!

—Fue culpa mía —dijo papá—. Me acerqué demasiado al entrar en la habitación. Se asustaron y uno me dio un golpe con una lámpara.

Carson miraba a lo lejos.

—¡Celebrándolo! —repetía como si no pudiera comprenderlo. Papá le miró duramente.

—Bueno, resulta que efectivamente eran ellos los ladrones. Si quería usted hacer un escarmiento…

—¡Por favor! —le interrumpió Carson suavemente—. No diga eso… ¡Por favor! —Los dos hombres intercambiaron una profunda mirada. Y Carson dijo con voz cascada—: Me pareció que era la mejor solución. El crimen está propagado. Uno ve almacenes robados por todas partes e incluso a su propio hijo desquiciarse progresivamente, negarse a obedecer…

—Todos nos equivocamos, señor Carson.

—Pero cuando vi lo que nuestra gente hizo… ¡Y luego se lo toman a broma!

Billy vio que su padre miraba a Carson con compasión.

—Tal vez pueda usted desarticular el comité. La gente le escuchará.

Carson se estremeció.

—Yo no soy el jefe. No sé quién es. Podría ser Chafflin. Lo ignoro. Quizá nadie sea el jefe en realidad.

El doctor puso fin a su trabajo.

—Pronto se curará, Baker.

—Le pagaré en cuanto pueda, doctor —asintió papá, que estaba muy pálido.

—¡Yo pagaré! —dijo Carson—. ¡Es lo menos que puedo hacer!

Papá consideró el ofrecimiento y acabó por aceptar.

—Muy agradecido, señor Carson.

—Es lo menos que puedo hacer —le contestó Carson angustiado.

—Tal vez todo termine ahora —dijo papá.

Pero incluso Billy comprendió que las palabras de papá sólo tenían por objeto reconfortar a Carson. El final no se veía por ninguna parte.

Dan Baker se empeñó en regresar a la cárcel. Se sentó en el porche y, de vez en cuando, su insignia captaba un rayo de sol, despidiendo un fugaz destello. Al transcurrir la tarde, Springer se normalizó un tanto. Luego, se acercó John Sled en su carro. Con los ojos fijos en sus zapatos, titubeó antes de hablar. Pero de repente levantó la cabeza casi desafiante.

—Tenemos que hablar —dijo a papá.

—Siéntese —le invitó Dan Baker cortésmente.

—Me enteré de que mi hijo subió ayer al monte con el suyo y que los dos hicieron tonterías con el viejo loco.

—¡No está loco! —gritó Billy—. Y tampoco hicimos tonterías.

—Cállate, Billy —le ordenó su padre.

—No importa —dijo Sled—. Admiro al muchacho por defenderse. Pero quería decirle, para que también lo sepa su hijo, que no debe invitar a Jeremy a acompañarle de nuevo.

—Los muchachos están amaestrando un ratonero —explicó Baker—. No creo que deba usted preocuparse por Jeremy.

—Puede que tenga razón, pero Jeremy no volverá a subir allí; es mi última palabra.

Dan Baker respiró con fuerza.

—Lo has oído, Billy. Si Jeremy insiste en ir contigo, debes decirle que es imposible.

—Sí, padre.

—En caso de que mi hijo quiera ir contigo de todos modos, deseo que tú, muchacho, se lo cuentes a tu padre para que él me lo diga a mí.

—Oiga. No pediré a Billy que delate a Jeremy ni a nadie. Los dos son amigos, John.

—Está bien —gruñó Sled—. Pero insisto en que no quiero que Jeremy suba allá. Lo digo muy en serio.

—Lo entiendo, John.

Billy y su padre le miraron alejarse con paso cansino calle abajo, alto y encorvado. Dan Baker suspiró y se tocó el vendaje.

—¿Por qué no quiere que Jeremy suba al monte, papá? —preguntó Billy.

—Para protegerle, supongo. Verás, todos los padres quieren que sus hijos crean en lo que ellos hacen y hagan lo que ellos hacen, pero mejor, y quieren también darles todo lo que pueden. El padre de Jeremy se imagina que su hijo podría acabar como McGraw, es decir, viviendo en la montaña como un viejo loco y vago.

—¡Eso es ridículo! Quiero decir que no es muy probable.

—Los padres se preocupan por muchas cosas, hijo —sonrió papá.

Un nuevo pensamiento cruzó la mente del muchacho.

—Papá, ¿tú también te preocupas así por mí? Quiero decir, ¿tienes miedo de que me convierta algún día en un viejo loco?

—Puede ser —admitió.

—¡Entonces no me conoces en absoluto!

Papá le miró pensativamente.

—Nos hemos distanciado bastante en los últimos tiempos. Antes creía conocerte, pero ahora… no estoy seguro.

Era verdad, pensó Billy acongojado. Tampoco él conocía a su padre. Quiso seguir hablando para paliar esa sensación que le obsesionaba.

—Espero que Jeremy no esté demasiado desilusionado.

—Espera más bien que no desobedezca a su padre. Si Jeremy vuelve al monte no será el único que pague por ello.

—¡El señor Sled no haría daño a McGraw!

—Dado el estado de ánimo que reina en el valle en estos momentos, yo no estaría tan seguro…