:

:Al atardecer, Billy había hecho todo lo posible por su colirrojo, consciente sin embargo de que no era bastante a menos que encontrara ayuda.

—¿Adónde vas? —le preguntó su padre cuando cruzó el patio. Papá estaba tumbado debajo del carro tensando un muelle, y sólo le veían las piernas.

—A dar un paseo.

—¿Vas a casa de los Sled?

—Sí, padre.

Tras un breve silencio, papá comentó:

—Si te hablan del comité de vigilancia, no olvides lo que te dije. Nada de peleas.

—Sí, padre.

Otra pausa. Luego papá dijo:

—Tal vez no lo mencionen…

Tal vez no, pensó Billy. Los Sled eran buena gente y Jeremy su mejor amigo. Tenía que confiarse a él… tenía que correr el albur.

La granja de la familia Sled era más pequeña y pobre que la de los Baker. La casa, edificada con paredes de adobe, se apoyaba en la ladera de una colina. El señor Sled había empezado a construir otra con troncos, pero había interrumpido las obras hasta después de recoger la cosecha. El patio estaba lleno de montones de juguetes y de trastos abandonados por los numerosos hijos de los Sled, algunos de los cuales se hallaban jugando en el suelo. Desde la puerta de la casa, que estaba abierta, Billy llamó a su amigo.

Jeremy acudió en seguida. Era un año mayor que Billy y medía unos treinta centímetros más. Pocos meses antes, ambos tenían la misma estatura. Ahora, en cambio, Jeremy sobrepasaba el metro ochenta. Por su extrema delgadez, parecía un espantapájaros: cabellos rubios, dientes prominentes y una sonrisa perezosa e insolente. Estaba descalzo. Siempre había sido un chico bondadoso, tanto cuando medía un metro veinte como ahora con su metro ochenta.

—Hola, Billy.

—¿Te apetece andar un poco? —te preguntó el muchacho.

—De acuerdo.

Se encaminaron hacia el establo, desde donde Billy podía divisar su casa y, más allá, la cordillera. Detrás de la granja de los Sled las praderas se extendían más allá del horizonte. Con los ojos fijos en la verde inmensidad, Jeremy jugueteaba con unos guijarros.

—Tengo un problema, Jeremy —le confesó Billy—. He cogido un ratonero colirrojo y no sé qué hacer con él.

—¿De verdad? ¡Ah! Siempre has tenido suerte y mucha habilidad con los animales.

—No sé si esto es suerte o no. Pero verás, mi padre me ha prohibido llevarlo a casa. Pero el pobre bicho está herido. De modo que lo he dejado en el bosque, encerrado en una caja y envuelto en unos trapos para que no se mueva. Pero no podré dejarlo así mucho tiempo. Y si quiero conservarlo tendré que adiestrarle, y no sé cómo hacerlo…

Jeremy asintió.

—Pues sí que es un problema serio.

—¿Conoces a alguien de por aquí que entienda de ratoneros… alguien que pudiera cuidar al pajarillo para que no se muera?

Jeremy se rascó la cabeza.

—El único que entiende de ratoneros es el viejo loco, según he oído decir.

—¡El viejo loco! —exclamó Billy sin aliento—. ¿Le has visto tú alguna vez?

—Nunca. Pero la gente dice que tiene un montón de animales. Y que sabe amaestrar ratoneros.

—¡No puedo dárselo al viejo loco! ¡Se lo comería probablemente!

—No sé —repuso Jeremy con seriedad.

Asustado ante esa perspectiva, Billy reflexionó un momento.

El viejo loco vivía en el monte al norte de Springer. Se decía que albergaba en su cabaña a docenas de animales salvajes. También lo era su aspecto: largos cabellos grisáceos, poblada barba, ojos oscuros y astutos. No abandonaba su cueva salvo cada tres meses cuando bajaba a la ciudad en busca de provisiones.

—El viejo loco es tu única esperanza —concluyó Jeremy con solemnidad—. ¿Te asusta subir a verle?

—Puede que sí —reconoció Billy—. ¿Quieres venir conmigo?

—Puede que yo también tenga miedo —confesó su amigo con una mueca.

—Quizá tú podrías encargarte del ratonero… —sugirió Billy.

—Imposible. Mi padre me ha dicho que si volvía a traer animales a casa, tendría que comérmelos.

—Bueno, pues tendré que pensar lo que voy a hacer.

Un trueno retumbó en el cielo. Al extender la mano, Jeremy recibió una gota de agua.

—Quizá tu ratonero muera ahogado antes de que tomes una decisión.

Empezó a llover en abundancia hacia las seis de la tarde, y cuando Billy subió al desván que le servía de dormitorio se había desatado un verdadero diluvio. Tumbado en la cama, escuchaba el tamborilear de las gotas de agua en el tejado y pensaba en su ratonero, encerrado en la caja en medio del bosque. Billy había dejado la caja en el tronco de un árbol, bien encajada entre dos ramas, de modo que no pudiera caerse. Debajo de la tapa, provista de agujeros para la ventilación, había puesto una camisa a cortina a fin de que no penetrara la luz, y encima, un papel impermeable, que protegería al animal de la humedad. Pero el árbol debía de estar meciéndose por culpa del viento… y el pájaro estaría asustado.

Se despertó en plena noche muy agitado, y advirtió que la lluvia no caía con tanta fuerza. La tormenta se alejaba. Convencido de que lo peor había pasado ya para su ratonero, se quedó profundamente dormido.

A la mañana siguiente, diminutos regueros atravesaban el patio en todas direcciones. Una rama se había caído del olmo y se veían hojas por doquier. El jardín apareció destrozado, con las plantas inclinadas y medio ahogadas en pequeñas charcas. Pero renacerían. A la larga, la lluvia haría milagros. La tierra relucía de barro. El olor a mojado era fresco y revigorizante.

Papá estaba junto a la ventana.

—Hoy no trabajaremos fuera, muchacho, sino dentro. Y quizá luego, un poco de distracción —dijo a Billy con una mirada penetrante que evitó el muchacho.

Billy había comprendido perfectamente la alusión de su padre. Cuando el tiempo era malo, los dos se quedaban a trabajar en la casa y en el establo por la mañana, y por la tarde jugaban a las damas cerca de la chimenea. Eran ratos muy agradables para Billy en la habitación perfumada por el tabaco de pipa que papá fumaba.

Sin embargo, hoy sería diferente. Cuando sus miradas se encontraron para separarse inmediatamente, ambos supieron que no jugarían a las damas. Sus relaciones atravesaban una fase crítica por culpa del comité de vigilancia, pensó Billy. Y también por culpa mía al no confiar en papá.

—Tengo… tengo que cuidar de mis animales —mintió Billy.

—Muy bien. Haz lo que te mande tu madre y luego vete.

El muchacho concluyó sus quehaceres antes de las once. Cruzó la pradera mojada, muy fría, y se encaminó hacia el bosque.

Sus botas se llenaron inmediatamente de barro. Tantas calamidades habían podido sucederle a su colirrojo durante la noche que Billy se acercó al árbol con temor. Encontró la caja en su sitio, y la tapa parecía intacta. Levantó una esquina de la camisa que servía de cortina para dejar penetrar un poco de luz. El ratonero rebulló con gran alboroto. Satisfecho, el muchacho volvió a dejarle en la oscuridad.

La idea de visitar al viejo loco era ya de suyo escalofriante, pero además Billy no iba acompañado. En fin, ya nada podía hacer al respecto. Suavemente para no asustar al pájaro, Billy soltó la caja de sus amarras y la apretó con ambas manos contra su pecho, lo cual entorpecería su caminata.

Se dirigió hacia el norte por los atajos que conocía. Al cabo de una hora se encontró en un territorio inexplorado. Pesados nubarrones colgaban de las laderas como mantas de un gris azulado, pero aún no había empezado a llover.

Billy sólo tenía una idea aproximada de dónde se hallaba la cabaña del viejo loco. Fue ascendiendo por las colinas, atravesando bosques de coníferas y luego praderas en declive sembradas de enormes peñascos. A medida que ascendía cargado con la caja, la altitud dificultaba su respiración. Sin embargo, el cansancio del viaje merecía la pena si el viejo loco aceptaba hacerse cargo del ratonero. Si el viejo loco no quería ayudar, Billy no tenía idea de lo que haría. Aquello demostraba que el hombre puede superar muchos obstáculos para conseguir lo que se propone. Sentía punzadas en los pulmones cuando divisó por fin la morada del viejo loco. Forzosamente tenía que ser la suya porque nadie más vivía a esta altura del monte.

Era una cueva que se abría en un risco; tenía una puerta y la pared frontal hecha de troncos desbastados a hachazos. Un poco apartados se levantaban dos cobertizos, también de troncos, y un corral. El saliente del risco les servía de tejado. Diseminados por el suelo había unos cuantos cubos, cajas y rollos de alambre, pero el conjunto reflejaba un orden y un aseo sorprendentes en un hombre que suponían loco.

Billy se alegraba de haber llegado, pero temblaba un poco por dentro, aunque había dado por sentado que el viejo loco le recibiría amistosamente. De todos modos, era demasiado tarde para cavilar sobre este punto.

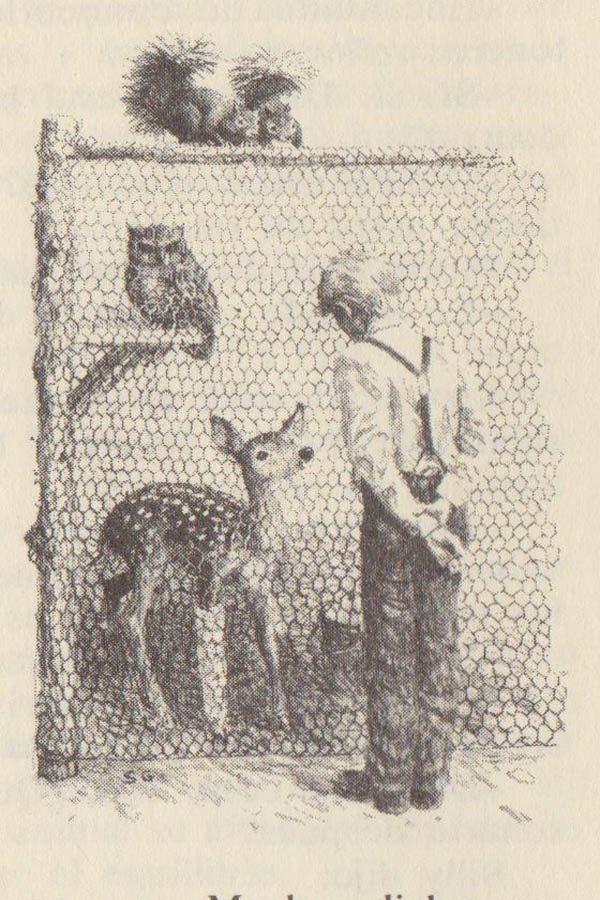

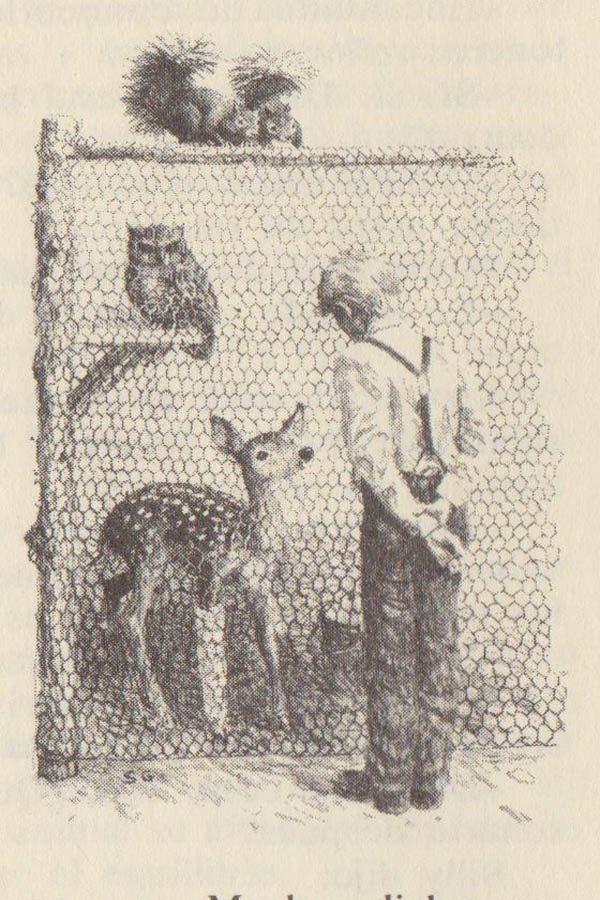

Billy atravesó el claro y pasó delante del corral, situado entre los dos cobertizos. Había un cervatillo en el corral, con una pata entablillada y diestramente vendada. Billy quedó asombrado cuando el animalito le miró sin manifestar miedo alguno. Una lechuza enorme, de color pardo, le miraba soñolienta, posada en una repisa de madera clavada en uno de los muros laterales del cobertizo más grande. En el tejado, un par de ardillas se peleaban por una nuez. Pero no se veía al viejo loco por ninguna parte.

:

:

—Hola —dijo Billy, sin atreverse a gritar por temor a asustar a los animales. No obtuvo respuesta. A lo lejos se oyó retumbar un trueno.

Billy dejó la caja del ratonero en los peldaños que conducían a la cueva. ¡Qué alivio poder extender los brazos!

—¿No hay nadie en la casa? —preguntó.

Algo crujió a su espalda y una sombra se deslizó por encima de su cabeza. Lleno de pánico, Billy quiso dar media vuelta, pero la sombra se había convertido en una soga que le rodeó los hombros y la cintura, sujetándole los brazos a los costados al apretar

—¡Ya basta! —bramó una voz masculina detrás de él—. ¡No intentes huir, jovencito! ¡Quédate quieto, lo digo en serio!

Temblando de terror, el muchacho giró la cabeza para ver quién hablaba. El viejo loco, que sujetaba la cuerda con ambas manos, apareció por detrás del cobertizo principal. Parecía trastornado, con sus largos cabellos flotando al viento y su erizada barba.

Era un hombre fornido, con un estómago abultado por la cerveza atirantando su camisa de franela gris. Llevaba pantalones negros, muy gastados, un chaleco color perla con forro amarillo y botas que se abrochaban a los lados con cordones. Su cabellera y su barba hirsutas hacían que su rostro pareciera mayor de lo que era. Se asemejaba a un león, pero bastante viejo. Billy calculó que tendría sesenta años por lo menos.

—¡No creas que podrás escapar, jovencito! —gritó el viejo loco dando saltitos en torno al muchacho—. ¡Más vale que no te muevas!

—¡Pero si no me muevo! ¿No lo ve? —protestó Billy.

—¿Qué te creías, eh? ¿Qué podías molestar impunemente al viejo loco? ¿Robarle sus animales? ¿Tirarles piedras, eh?

—¿Acaso alguien lo ha hecho? —preguntó Billy, estupefacto.

Luego reflexionó que algunos de los chicos mayores podían haber molestado al viejo.

—Sí. Y esta vez te he cogido. —El anciano se echó a reír—. ¿Qué tienes que decir en tu defensa?

—No vine a molestarle, sino a pedir ayuda.

—¿Ayuda? —El anciano ladeó la cabeza—. ¿Qué quieres decir? ¿Qué clase de jugarreta estás planeando?

Billy había conseguido dominar su miedo y ahora empezaba a irritarse.

—¿Ve usted esta caja? Por eso vine. Dentro hay un ratonero. Un ratonero colirrojo.

—¿En esa caja? —repitió el viejo frunciendo el ceño y con los ojos muy abiertos.

—Se cayó y se hirió —explicó Billy.

—¿Y has venido a verme? ¿Por qué?

—Mi padre me ha prohibido tenerlo en casa. Me han dicho que usted entiende mucho de animales. No quiero dejar que el ratonero se muera…

—¿Cómo te llamas? —inquirió el hombre con desconfianza, como si en otro tiempo hubiera creído en la gente con demasiada frecuencia.

—Baker, señor. Billy Baker.

Con el ceño fruncido, el viejo loco se acercó a la entrada de su casa y levantó ligeramente la tapa de la caja para echar un vistazo a su contenido. Luego miró a Billy, asombrado.

—¡Has venido a verme a mí!

Billy no le respondió.

Con movimientos suaves y rápidos, el anciano le liberó de la cuerda.

—Lo lamento. ¿Estás bien?

—Sí. Usted me asustó por un momento.

—Era mi intención —gruñó el hombre en un tono satisfecho—. No quería asustarte a ti precisamente, sino a los que vienen a molestarme y lo revuelven todo. Deben creer que es divertido… —Su mirada se había vuelto amable y pensativa—. Me llamo McGraw, hijo. Puedes llamarme Mac o McGraw, pero no se te ocurra llamarme el viejo loco, y menos en mi presencia.

—Encantado de conocerle, señor McGraw. Respecto al ratonero, señor…

—Sí, sí. Dices que está herido, ¿no? ¿Quieres contarme cómo ocurrió?

—¿Podrá usted ayudarme? —preguntó ansiosamente Billy—. ¿Entiende usted de ratoneros?

McGraw le dirigió una cálida sonrisa.

—Lo sé todo en materia de ratoneros.

Sin poder creer en su suerte, Billy contó a McGraw todo lo que sabía acerca de su colirrojo. El anciano le observaba y escuchó con atención su relato.

—Has hecho muchas observaciones, hijo. Parece que te gustan los animales salvajes. Generalmente, los muchachos de tu edad sólo los consideran como blancos movedizos para sus escopetas.

—¡Nunca dispararía contra un ratonero, señor!

McGraw esbozó una sonrisa y movió la cabeza varias veces para cerciorarse de que no estaba soñando.

—Dime una cosa, hijo. ¿Qué quieres hacer? ¿Curarlo y soltarlo después?

Billy dijo:

—He oído decir que se puede amaestrar a un ratonero para que, una vez libre, regrese cuando se le llame.

—En efecto. Pero no es tan fácil enseñarles a este tipo de ratoneros —dijo McGraw, cuyos ojos se animaron ante semejante perspectiva.

—De todas formas, me gustaría intentarlo. —Y rectificó inmediatamente—. Quiero decir que no puedo intentarlo con este ratonero, pues mi padre me lo ha prohibido. Pero quizás algún día… No sé cómo los amaestra usted.

—He amaestrado a varios ratoneros en otros tiempos, si es eso a lo que te refieres.

—¿De verdad? —exclamó Billy—. Entonces, ¿usted podría?…

—Ahora escúchame bien, jovencito. Ni siquiera sabemos si ese ratonero tuyo va a sobrevivir. Todavía no lo he examinado. —McGraw levantó las manos para reforzar sus palabras—. Lleva la caja al cobertizo pequeño.

Se veía que la cabaña había albergada antes a otros pájaros. Hacía calor y reinaba una profunda oscuridad, ya que no recibía ninguna luz del exterior. Olía a excrementos de pájaros y a plumas. McGraw indicó a Billy que depositara la caja en el suelo. Mientras tanto, él cogió algo en un rincón. Era una percha en forma de T forrada de cuero; uno de los extremos encajaba perfectamente en un agujero perforado en la tierra. De la percha, llamada también alcándara, colgaban unas finas correas y un capirote de cuero.

—Todo listo —comentó McGraw una vez que instaló la alcándara—. Ahora examinaré a tu ratonero. Retrocede un poco, muchacho, pues podrías correr peligro, aún tratándose de un chico tan diestro como tú —añadió rápidamente.

El muchacho obedeció con prontitud, henchido de orgullo por el cumplido.

McGraw levantó con cuidado la tapa de la caja y metió la mano. El ratonero se asustó, aunque la luz era escasa. El anciano le sujetó con una mano mientras alcanzaba con la otra el capirote colgado de la alcándara.

—Está un poco delgado —dijo.

—Era el más pequeño… —empezó a explicar Billy.

—Shhhh… ¡Ahora!

McGraw envolvió rápida y diestramente la cabeza del pájaro en el capirote de cuero y, con una sola mano, consiguió atar las dos correas de que iba provisto para sujetarlo. El ratonero luchó por liberarse pero desistió en seguida, aturdido por su ceguera. El anciano le posó en la alcándara, y el animal se aferró al soporte de madera con las garras para no perder el equilibrio.

McGraw le examinó con una rapidez que denotaba experiencia. Luego alcanzó las dos correas de cuero, llamadas pihuelas, que estaban enganchadas en la alcándara, y con ellas las patas del pájaro. Se enderezó finalmente, frotándose la espalda, y miró pensativo al animal.

—Tiene un ala lastimada. La pata también. Pero se agarra bien a la percha y no ha vacilado cuando le puse las pihuelas. No creo que su estado sea grave.

Tan asombrado como agradecido, Billy contempló su ratonero encapuchado e inmovilizado, que se sostenía en la alcándara como si hubiera conocido esta postura desde siempre.

—¡Usted lo colocó ahí… y no se mueve! —exclamó Billy, admirado.

McGraw se echó a reír.

—Por el momento está cansado, aturdido y herido. Quizá más adelante intente liberarse de las pihuelas, Vámonos. Dejémosle descansar, ¿te parece?

Billy parpadeó al salir del cobertizo.

—¿Le ayudará usted a recobrarse?

—Lo intentaré. Creo que se pondrá bien.

—Entonces… ¿me enseñará a adiestrarlo?

—Eso es otra cosa —dijo McGraw con firmeza—. Es peligroso adiestrar a un ave de presa. Exige ciertos conocimientos técnicos. Además, algunos pájaros se resisten. A veces se consigue amaestrar a uno, y de la noche a la mañana se enfurruña y desaparece en el bosque. Y todo termina así…

—Yo trabajaría duro —dijo Billy con vehemencia—. Tengo que ayudar a mi padre y a mi madre; también cuido de mis animales, pero podría subir aquí muy a menudo, corriendo todo el camino…

—¿Y qué dirán tus padres cuando sepan que visitas al viejo loco?

—No pienso decírselo —balbució el muchacho.

—¿Les vas a mentir, eh? —dijo el anciano con una sonrisa que dejó al descubierto sus maravillosos y blancos dientes.

—No, señor. Simplemente no les diré nada.

El señor McGraw meneó lentamente la cabeza.

—Todo este asunto no me gusta. Si el pájaro empeora, te llevarás una buena decepción. Si tus padres se enteran de que vienes aquí, te darán una paliza y puede que quieran quemar mi casa o algo parecido.

—No habrá problemas —dijo Billy—. Se lo prometo.

McGraw le golpeó el pecho con el índice.

—Si tus padres se oponen dejarás de venir aquí.

—Sí, señor.

—Si el adiestramiento fracasa, soltaremos al ratonero. Y sin histerismos, ¿eh?

—Sí, señor.

—Me obedecerás porque yo conozco a los ratoneros.

—¡De acuerdo!

—¿Te gustan las pastas? —añadió McGraw.

—¿Las pastas, señor? —repitió Billy desconcertado.

—Te he preguntado si… ¡Diablos! Ven conmigo.

McGraw se encaminó hacia la cueva, abrió la puerta y entró. Tuvo que agacharse ligeramente para no golpearse contra el techo.

Billy penetró a su vez en una habitación amplia, con paredes de roca y el suelo en suave declive hacia el fondo de la caverna, donde reinaba una profunda oscuridad.

Los muebles se reducían a una lámpara hecha con una vieja lata, un hornillo para cocinar hecho también con latas, una cama de troncos cuadrados unidos por medio de cuerdas y unas mesitas y sillas fabricadas con cajas de embalaje. Billy quedó asombrado ante el orden y la limpieza de la habitación. Nunca había visto una vivienda tan aseada, ni siquiera la suya propia. McGraw le ordenó desabridamente que se sentara. Trajo algunas pastas en un plato medio roto. Billy probó una por pura cortesía, pero ¡qué sorpresa!, era la mejor que hubiera comido jamás.

—¡Son buenísimas!

—Naturalmente —gruñó McGraw—. Las hice yo, ¿no?

Para ser un loco, pensó Billy, aquel hombre era increíblemente inteligente y hábil.