:

:El ratonero colirrojo había nacido el 15 de abril de 1882 en la ladera de una montaña, a unos kilómetros de la pequeña ciudad de Springer, en Colorado. Tres polluelos acababan de salir de su cascarón ese día, pero desde el primer momento Billy Baker se fijó en uno sólo.

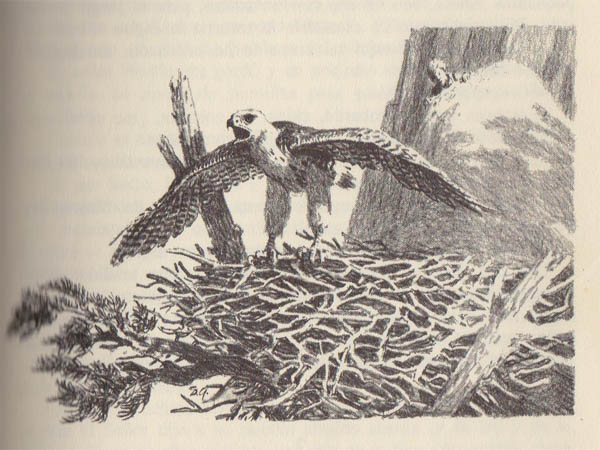

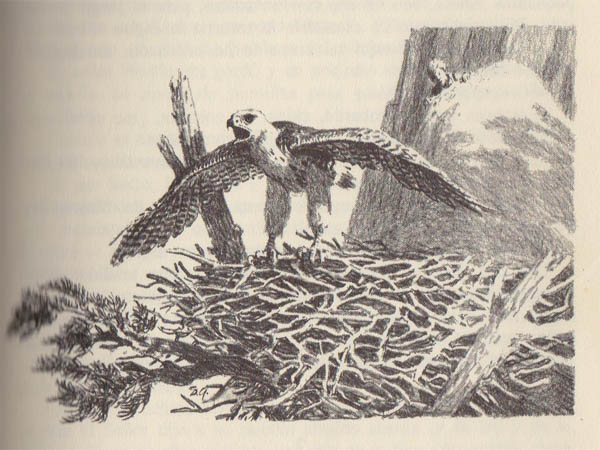

Los padres ratoneros habían llegado muy temprano ese año. Aún quedaba nieve en el valle donde vivía Billy. Hacia finales de marzo, el muchacho los vio hacer su nido en lo alto de un enebro.

El árbol elegido por las aves ya era familiar para el chico. Cuando unas lechuzas habían anidado en el mismo sitio el año anterior, Billy descubrió un camino para subir a un risco cercano desde donde observar sin que los pájaros le vieran. Los ratoneros ampliaron el nido construido por las lechuzas y lo reforzaron con ramas de coníferos. Billy tenía que ir diariamente a la escuela de Springer y luego hacer sus deberes en casa, pero casi todas las tardes acudía al risco para contemplar a los pájaros. Sabía en qué fecha los huevos moteados de marrón habían aparecido en et nido y cuando saldrían del cascarón las crías.

Eran ratoneros colirrojos de gran tamaño. Sus alas desplegadas abarcaban casi tanto como los brazos abiertos de Billy. Un cuerpo gris oscuro tirando a marrón, pecho blanco con matices morenos y flamante cola roja. En vuelo formaban manchas oscuras, blancas, rojas y color herrumbre a la pálida luz del sol. Eran los animales más hermosos del mundo, y el muchacho no se cansaba de admirarlos.

—¿Qué has estado tramando estas últimas semanas? —le preguntó su padre una noche mientras cenaban reunidos en torno a la mesa (en realidad, una simple tabla de madera), ante la chimenea de la única habitación de la casa.

—No estoy tramando nada —respondió Billy, sobresaltado por la pregunta.

Su padre le dirigió una mirada severa. Era un hombre alto, flaco, con abundantes cabellos y una barba dura como el rastrojo de un negro casi azulado. No solía sonreír. Desde luego, Billy le había visto reírse como un muchacho, pero en pocas ocasiones y muy de tarde en tarde.

—Repito que planeas algo —insistió su padre—. Todos los días haces tus tareas a la velocidad del rayo para luego irte corriendo hacia el monte. ¿Qué tienes escondido allí? No quiero que vuelvas a traer a casa otro mapache.

—Te juro que no estoy pensando en ningún mapache.

La madre de Billy, rubia y bonita, más joven que su marido, intervino con dulzura.

—Hace todos sus deberes, Dan, y trae muy buenas notas.

—Ya lo sé, Ellen. Pero no me gusta que se escabulla para irse a vagabundear por ahí. Ya tiene casi doce años y es hora de que vaya madurando. Tenemos trabajo en la huerta. Además, hay que poner vallas. Necesito que me ayuden. Tan pronto como le den las vacaciones debemos empezar a arar.

La madre de Billy dejó escapar un leve suspiro.

—¡Oh, Dan, tiene mucho tiempo por delante!

Dan Baker levantó las manos, vencido.

—¡De acuerdo! ¡Pero nada de más animalitos por aquí, muchacho! Lo digo en serio. Ya tenemos conejos, un mapache, esos estúpidos ratones tuyos enjaulados, sin olvidar a Rex, ese sabueso inútil que no sirve para nada, y los malditos gatos. ¡Y no quiero ver un solo animal más!

—Sí, padre.

El resto de la cena transcurrió en silencio. Papá salió para encerrar la vaca en el establo mientras Billy tomaba su última cucharada de budín. Su madre se inclinó sobre él con una sonrisa. A través de sus dorados cabellos sueltos, Billy veía las rojizas llamas del fuego.

—Billy, dime la verdad. ¿Tienes algún nuevo animalito en el bosque?

—No. madre.

Lo cual era cierto, por el momento.

—Eres un buen chico —le dijo su madre al tiempo que le acariciaba la cabeza.

Palabras amables, sin duda, pero Billy sabía que no era así; en realidad acababa de mentir, si no de hecho, sí en intención, y el plan que preparaba le iba a crear un montón de problemas a menos que anduviera con cuidado. Había considerado la posibilidad, sólo la posibilidad, de tener un ratonero. Al fin y al cabo, había tres huevos en ese nido…

Pero cuando nacieron los polluelos, Billy supo con seguridad que estaba perdido. Desde el principio mismo, ese ratonero, el que Billy deseaba tener, se distinguió de los otros dos. Los tres hermanos se parecían bastante al salir del cascarón, desnudos, torpes, resbaladizos, con tocones en lugar de alas y con pequeños y blandos picos que al abrirse parecían tan grandes como el agujero central de las rosquillas. Sin embargo, uno de los tres, el de Billy, era un poco más pequeño.

La madre o el padre ratonero, que trazaban surcos negros en el cielo, volvían al nido al atardecer con sus presas; algún pájaro pequeño, a veces un ratón campesino o unos insectos. Plop. Ese sonido era el que hacían los alimentos al caer en la boca del polluelo que gritara más o que luchara más vigorosamente para adelantarse a sus hermanos. El ratonero de Billy (ya lo consideraba suyo) no se mostraba tan vigoroso y agresivo como los otros dos. Se movía con torpeza dentro del nido y no conseguía tantos alimentos como sus hermanos, que por eso crecieron más rápidamente.

Cuando llegaron las vacaciones a comienzos del verano, las crías estaban cubiertas de un suave y esponjoso plumón. Ahora se encaramaban con frecuencia al borde del nido para observar los alrededores y sacudían sus crecientes alas con gran alboroto. A juzgar por sus progresos no tardarían en volar.

Ese sería el momento crucial, pensaba Billy. Cuando los jóvenes ratoneros empezaran a volar, probablemente ya no podría capturar a ninguno. Si quería cogerlo debía trepar al árbol ya y apoderarse del suyo.

No representaba una gran dificultad. Los padres de las crías se alejaban durante largas horas, dejando solos a los pequeños. Los enemigos que hubieran disfrutado de un delicioso manjar comiéndose a los polluelos no podían subir al nido. En cambio, Billy sí podía. Agarraría a la cría y luego… ¿Y luego qué? No veía solución por ninguna parte. No se atrevía a llevarlo a su casa. Y tampoco se le ocurría otro lugar en donde guardarlo. De modo que todas las mides se torturaba imaginando a su ratonero volando en libertad… y perdido para siempre.

Un caluroso sábado, Billy se encontraba detrás del establo, escardando la tierra cerca del maíz cuando tuvo conciencia de que se presentaba un nuevo problema. Su padre había abandonado el arado para reunirse al borde del campo con alguien que se acercaba por el camino. Billy oyó las voces de los hombres: demasiado enérgicas y altas para tratarse de una simple charla.

—Todos tenemos que colaborar, Baker.

—No, no de esta manera.

Aquella era la voz de su padre.

—Si no estamos todos de acuerdo en esto no conseguiremos absolutamente nada.

Empujado por la curiosidad, Billy rodeó el establo y bordeó la zanja próxima al camino. Se escondió entre las altas hierbas para echar un vistazo.

Su padre estaba parado frente a tres hombres que habían venido a caballo y que seguían en sus monturas, lo cual confería una nota poco amistosa al encuentro. Y sin embargo estos hombres eran conocidos. Paul Carson, el dueño del almacén general; Calvin White, un granjero de rostro demacrado, y, el tercero, un anciano fornido, el herrero. Los cuatro hombres tenían una expresión ceñuda.

Carson volvió a tomar la palabra.

—La ley no puede resolver esta situación. Y pensamos formar un comité de vigilancia para suplir su ineficacia.

—Eso equivale a dejar la autoridad en manos de la muchedumbre, señor Carson.

—No. con tal de que el comité esté dirigido por buenas personas. Todos nosotros juntos.

—Sin embargo, ese comité es ilegal y no me parece una buena solución.

Aquella actitud era tan propia de su padre que Billy se sonrió. Dan Baker regía su vida de acuerdo con los preceptos de un Dios severo y de una ley que nadie podía infringir.

—Cada vez hay más gentuza por aquí —dijo Carson volviendo a la carga—. Cada vez más crímenes. Ya es hora de hacer algo.

El padre de Billy asintió.

—He oído los rumores. Pero la formación de un comité de vigilancia no es una solución acertada. Sólo conduciría al enfrentamiento de dos grupos entre sí.

—Ya sabemos que usted se precia de su independencia, Dan, y es admirable. Pero aquí sólo tenemos un delegado, y no muy eficiente. El sheriff dice que no puede mandar más ayuda. Nuestro delegado es Plotford, y no tendremos a nadie más. No basta. Hay que actuar.

—Ofrézcanse como delegados voluntarios sin sueldo —sugirió Baker.

—¡No serviría de nada! Hay cosas que la ley no puede solucionar. Mientras la ley pierde el tiempo exigiendo pruebas, los ladrón siguen robándonos; son malos ejemplos para nuestros hijos, los vuelven locos. Esto no puede seguir así.

A Billy le sorprendía que Carson hablara con tanto fervor de la ley y del orden cuando su hijo Morrie se estaba volviendo más insoportable que todos los demás chicos de la ciudad.

—Habrá elecciones en julio —dijo Baker—. Si Sweeney no les gusta como sheriff, ¿por qué no buscan a un hombre que se presente como candidato? Ese el único modo de solucionar este asunto. Empeorarán las cosas si tratan de implantar la ley por su propia cuenta.

—No podemos esperar. —El rostro de Carson se ensombrecía a medida que aumentaba su irritación—. Hubo un atraco en la tienda de Purvis; a Jake Smith le golpearon detrás de su oficina cuando cerraba; las calles están repletas de borrachos que se pelean y maldicen. Las mujeres ya no están seguras. Mucha gente mala viene a la ciudad, Baker. Fuera de aquí corre la voz de que los malhechores pueden pasarlo en grande en Springer. Alguien tiene que poner coto a esto.

—¿Cómo lo haría usted? —preguntó papá entornando los ojos.

—Primero, que cada hombre decente que viva en el valle firme un juramento de adhesión al comité de vigilancia. Y todos nosotros tenemos que estar unidos en esto. Luego, haremos saber a esos canallas que no queremos verlos por aquí.

—¿Y qué ocurrirá si no quieren irse? ¿Van ustedes a golpearles? ¿Quemar sus viviendas? ¿Ahorcarles?

—No será necesario. Cuando vean que estamos todos unidos se marcharán al galope. Un ladrón que sabe que todos los habitantes de un pueblo se han erigido en representantes de la ley lo pensará dos veces antes de probar suerte.

—No desistirán, se lo aseguro —objetó Baker—. Y los miembros del comité tendrán que poner en práctica sus métodos. Así es como funcionan estas cosas, señor Carson. Me consta.

En el barbudo rostro de Carson se notaba que no entendía que alguien se opusiera a su proyecto.

—Únase a nosotros —insistió.

—Lo siento, pero no lo haré.

El herrero tomó la palabra.

—Podría lamentarlo después. Cuando un hombre se opone a sus vecinos, estos pueden creer que está de acuerdo con la parte contraria.

—Oh, no lo creo —dijo Dan Baker—. Eso sería rematadamente estúpido. Todos mis vecinos son demasiado listos para pensar así.

—Quiero que reflexione sobre el asunto —le pidió Carson.

—Sabía que la cuestión iba a plantearse, señor Carson. Y ya he reflexionado. —Los ojos de papá expresaban un profundo pesar.

Sin añadir una palabra, Carson sacudió las riendas para hacer girar a su caballo. Sus compañeros le imitaron, siguiéndole hacia el norte. A un kilómetro y medio aproximadamente se hallaba la granja de la familia Sled. Dan Baker les miró alejarse.

Cuando Billy salió de su escondite, su madre apareció en el porche. Dan Baker miró a su mujer y a su hijo con una leve sonrisa.

—De pronto me parece que me he vuelto muy popular —dijo.

—Dan, si todos se unen al comité, ¿puedes permanecer al margen de él?

—No lo sé, Ellen.

—Si hay gente mala por aquí, papá, ¿no sería mejor obligarles a irse, tal como dijo el señor Carson? —preguntó Billy.

Su padre le miró con atención.

—¿Lo crees así?

—No lo sé —repuso el muchacho, confuso—. Pero me parece que si todos los canallas supieran que la gente decente está decidida a luchar contra ellos en caso de que tratasen de hacer algo, entonces no se atreverían a intentarlo.

—Entonces si todos nos unimos para atacar a un hombre malo, ¿está bien? —dijo papá.

—¡Sí!

—¿Qué te parece, pues, si decidimos quemar la casa de los Sled?

Horrorizado, Billy gritó:

—¡No! Los Sled son buena gente.

—Sí. Pero si decidiéramos que han dejado de serlo, ¿por qué no podríamos quemar su granja?

—¡No estaría bien!

—Si todos nosotros decimos que es justo, tiene que ser verdad, ¿no? Si podemos decidir si un hombre es bueno basándonos solamente en los sentimientos que nos inspira, ¿por qué no hacer lo mismo con cualquier otra persona? —Billy se dio cuenta de que se había metido en una ratonera—. Billy, resulta atractiva la idea de que la gente se una para hacer «lo que está bien». Pero si una multitud puede atacar a un malhechor, también puede violentar a un hombre bueno. Por eso existen las leyes: para que todos sepamos lo que son y que son las mismas para todos. No podemos inventarlas cuando nos convenga. Nadie está por encima de la ley. Ya sé que hay bandidos en Springer. Pero no podemos actuar al margen de la ley para luchar contra ellos porque entonces nadie estará seguro.

Billy reflexionó un momento sobre las palabras de su padre. Comprendía que tenían sentido pero no lo suficiente para convencerle por completo.

Y quedó insatisfecho.

—¿Pero qué pasa —preguntó— si el delegado Plotford no desempeña bien su cometido y el sheriff Sweeney no quiere mandar otro ayudante? ¿La gente tiene que cruzarse de brazos cuando hay problemas?

—No lo sé, muchacho —confesó papá—. De verdad, lo ignoro.

—¿No lo sabes? —repitió Billy—. ¡Actuaste como si lo supieras!

—A veces un hombre tiene que tomar una decisión aun cuando no esté seguro de sí mismo. Yo creo que no fue una equivocación por mi parte negarme a prestar ese juramento. En cambio, en este preciso momento estoy inseguro en cuanto al futuro…

—¿El señor Carson y esos tipos te harán pasar malos ratos?

—Tampoco lo sé.

Billy trató de profundizar al ver que algo se le escapaba.

—Pero incluso les regañaste. Papá, dime la verdad, estás más seguro de lo que quieres aparentar, ¿no?

Dan Baker sonrió con tristeza.

—A veces, todo cuanto puede hacer un hombre es tomar una decisión… y esperar.

Billy se quedó asombrado de que su padre admitiera su ignorancia. Este descubrimiento ponía en entredicho el fundamento de todas sus decisiones anteriores, puesto que si no estaba seguro de haber acertado en esta ocasión, ¿en cuántas otras habría actuado a tientas? Por primera vez, Billy dudó de su padre. Y esta insólita sensación le turbaba profundamente. Siempre había creído que su padre no podía equivocarse. Ahora, en cambio, este admitía que en ciertas ocasiones ignoraba si tenía razón. Por otra parte, las objeciones que hacía a la creación del comité de vigilancia no resultaban convincentes y daban lugar a dudas sobre su valor. ¡Lo cual era ridículo! ¡Dudar de la valentía de papá! Pero esa duda se había adueñado del muchacho y le dolía intensamente.

Billy había podido comprobar que la ciudad se enfrentaba a serios problemas. Muchos indicios revelaban la gravedad de la situación: la pelea a puñetazos que él mismo había presenciado en la Calle Mayor y que nadie se atrevió a interrumpir; la ventana que alguien había roto para introducirse en el almacén de Steeder; la oscura mancha de sangre en el porche de la oficina de Correos, que señalaba el lugar donde un anciano fue apuñalado por la noche. ¿Acaso no eran cosas que justificaban la creación de un comité de vigilancia? ¿Tenía razón su padre al negarse a apoyar a esos hombres?

El muchacho estaba conturbado, lo cual no pasó desapercibido a Dan.

—Billy, lo entiendes, ¿verdad?

Con un nudo en la garganta, el muchacho esquivó la respuesta.

—Más vale que sigamos trabajando, papá.

Y, dándose la vuelta, se encaminó hacía el huerto. Se daba cuenta de que acababa de dar la espalda a su padre; estaba tan confuso y trastornado que no podía cambiar de actitud.

Trabajaron juntos en la huerta. El padre, silencioso, profundamente dolido por la reacción de su hijo. Sin embargo, a medida que progresaba su agotadora tarea pareció animarse. El trabajo duro solía alegrarle.

Billy sentía como una especie de claustrofobia mental. No podía disipar sus dudas. Además, estaba asustado. La mirada de los hombres que hablaron con su padre era la misma que la de un lobo que acechaba a un conejo herido. Si bien esa crueldad le resultaba evidente y normal en la naturaleza, nunca la había percibido en los seres humanos y, de algún modo, creía que los hombres debían ser mejores que los animales.

Se aproximaba la hora de la cena cuando pusieron fin a su tarea. Aunque ya era tarde para ir a ver a los ratoneros, Billy no quiso renunciar a su visita diaria. Tal vez hoy hubieran emprendido su primer vuelo. Se apresuró hacia el riachuelo bordeado de sauces, lo cruzó sobre un leño y atravesó corriendo la pradera. Rodeó el bosque y trepó por la barranca que conducía al desfiladero. Subió jadeando la empinada ladera de la colina en dirección al árbol y al risco. El sol agonizante lanzaba llamas doradas sobre las cumbres de la cordillera. Pájaros de todas clases revoloteaban en el cielo crepuscular. Billy trepó ágilmente hasta el refugio desde el que podía ver el nido de los colirrojos.

Sólo quedaba un pájaro, el suyo.

Adivinó inmediatamente lo que había sucedido. Los dos polluelos más vigorosos, que habían probado la fuerza de sus alas al borde del nido en los últimos días, se habían atrevido por fin a dar el paso decisivo, emprendiendo el vuelo. Pero su ratonero no había tenido esa osadía. Gimiendo y dando saltos al borde del nido, lleno de rabia al sentirse abandonado, carecía del valor suficiente para lanzarse al abismo. Tal vez ese primer vuelo era siempre fruto de un accidente. Billy lo ignoraba. Entre compasivo y divertido, observó al animalito. De pronto este saltó tan alto que perdió el equilibrio y se cayó de espaldas hacia el interior del nido. Lanzó un grito, asustado. Finalmente consiguió sentarse y permaneció quieto, tembloroso y exhausto.

—Pobre bestezuela —musitó Billy. Y el animal, como si hubiera oído estas palabras, miró fijamente en dirección a él. Destacándose sobre las altas nubes enrojecidas por la puesta del sol se veía un punto negro, más lejos otro, y luego otros dos. Billy estaba seguro de que aquellos puntitos eran los demás miembros de la familia que surcaban el firmamento. ¿Qué sensaciones producía el poder volar así? ¿Recibir contra el cuerpo el viento que salía de las probar la impetuosa fuerza de las alas al describir círculos, y planear libre y más rápidamente que cualquier otro habitante celeste? Una fría corriente de aire se elevó mientras Billy contemplaba las evoluciones de los ratoneros.

En el árbol, más abajo del refugio del muchacho, el animalito solitario emitió un débil graznido.

—Tranquilízate —le dijo Billy—. No te preocupes. ¡Mañana lo conseguirás, pequeño!

Esa perspectiva le deprimió un tanto. Acababa de perder hoy su última oportunidad de poseer un ratonero. Pero mañana era domingo y, con un poco de suerte, podría presenciar el primer vuelo de su pájaro.

:

:

Absorto en estos pensamientos se encaminó hacia su casa sin advertir que dos jinetes cruzaban el bosquecillo. Cuando se le echaron encima, Billy, asustado, dio un brinco. Al reconocerles recobró la calma.

El más alto sonrió burlonamente.

—Eh, Bobby, ¿has visto qué brinco ha pegado?

—Sí —respondió su compañero—. ¡Se asusta por nada!

Sintiendo una punzada de resentimiento, Billy miró a Morrie Carson, el hijo mayor de Paul Carson, y a su acompañante, Bobby Robertson, el hijo del médico. No era la primera vez que le asustaban. A Billy le fastidiaba mucho haberse dejado sorprender puesto que su reacción había regocijado sobremanera a los dos muchachos.

—¿Queréis algo, chicos?

—Puede ser —dijo Morrie. Y añadió con una mueca—: O tal vez sólo buscábamos a algún conejito como tú para asustarlo.

—Si queréis algo decidlo ya. Tengo que volver a casa.

—Déjale que se vaya —aconsejó Bobby a su compañero—. De lo contrario no dejará de lloriquear durante todo el camino.

Cuando Billy quiso adelantarse a los caballos, Morrie le agarró por el cuello de la camisa. Su montura pateó nerviosamente hacia un lado, hizo perder el equilibrio a Billy y lo arrastró.

—¡Suéltale! —pidió Robertson.

Morrie obedeció. Billy se cayó al suelo como un saco. Con la boca llena de polvo y de tierra se incorporó tambaleándose.

—No intentes huir de mí, muchacho —le amenazó Morrie—. Cuando haya terminado de hablar contigo le lo diré. ¿Entendido?

Billy vaciló. Había un fulgor salvaje, asesino, en los ojos de Carson, que, incluso en sus mejores días, parecía un tanto pálido y enloquecido. En realidad no buscaba más que un pretexto para golpearle, y Billy lo sabía. Así había sido durante años. Morrie dirigía una pandilla de amigos que gustaban de atemorizar a los pequeños. Ahora. Morrie era casi un adulto, pero el juego proseguía. Billy sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal.

—¿Vas a quedarte aquí tal como te he ordenado, muchacho? —repitió Morrie.

—Sí —respondió Billy.

—Entonces eres un cobarde, chico, un cobarde, ¿me oyes?

Billy tembló de rabia pero consiguió controlarse.

—Eh. Morrie, tiene demasiado miedo para ser divertido —dijo Robertson—. Vámonos, ¿te parece?

Transcurrieron largos segundos hasta que por fin Morrie dio bruscamente la vuelta a su caballo.

—Bueno. Es demasiado cobarde para intentar algo.

Los dos jóvenes jinetes se alejaron a galope tendido. Billy permaneció sentado en el polvo con un sabor amargo en la boca, el sabor de la humillación. Llegaría un día en que se vería obligado a enfrentarse a Carson. Lo de hoy sólo había sido un aplazamiento que tal vez le permitiría crecer un poco más o hacerse más valiente.