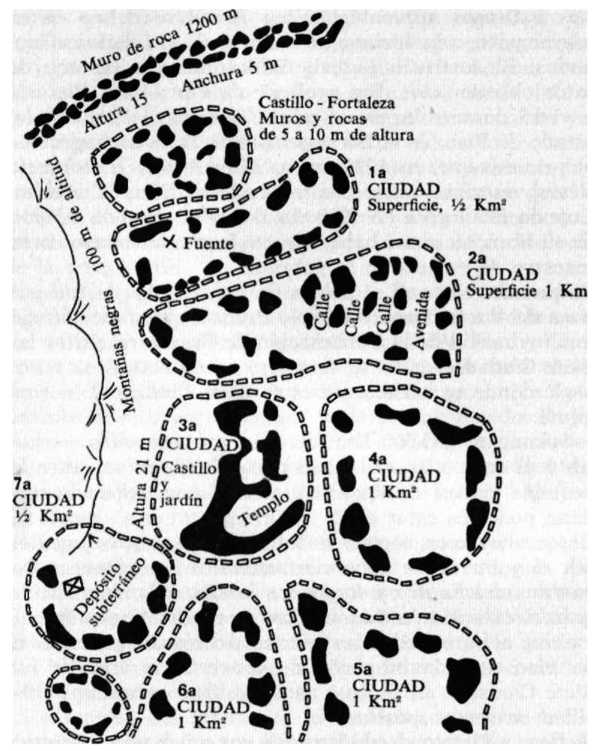

FIG. 43. Plano de Siete Ciudades. Se puede reconocer un orden en medio del caos. ¡Rocas destrozadas por poderes apocalípticos!

Desde el extremo sur de Sicilia hasta Hammerfest, la ciudad más al norte de Europa, se vuela, sobre una ruta de 4000 Km., a través de ocho países. En un vuelo de Moscú al Yemen, se pasa, en un recorrido aproximadamente igual, sobre siete naciones distintas. Tomemos ahora un avión en Cacipore con destino a Río Grande, y a través de los 4000 a 4500 kilómetros de recorrido en dirección norte-sur, veremos extendida sobre la alfombra terrestre una sola nación: Brasil. Incluso en la dirección oeste-este, desde la frontera con Perú hasta Recife, en el Atlántico, es todo un solo país: Brasil. Con una superficie de 8 511 965 Km.2, sólo Rusia, China, Canadá y EE. UU. sobrepasan en extensión a este gigante sudamericano.

Esta tierra pujante y poderosa está llena de misterios.

Si, por ejemplo, en el curso de un vuelo «normal» de 2000 Km., un piloto de la VASP divisa torres o aldeas o ruinas que no aparecen señaladas en los mapas, procederá en seguida a determinar su posición geográfica exacta y pasará el comunicado correspondiente. Apenas tres días más tarde, cuando se llega para verificar la información, es muy posible que las torres, aldeas o ruinas ya no estén más a la vista. Lo que había sido sólo momentáneamente visible debido a condiciones atmosféricas favorables, al estado de los vientos en ese momento o quizás a causa de incendios en los bosques, hace ya tiempo que ha sido nuevamente devorado por el insaciable Moloch de la selva verde.

Brasil es la tierra de los extremos. Es difícil formarse una idea cabal de lo que es en la actualidad o de lo que fue su prehistoria. Desde que la Dodge, VW, Ford y Chevrolet se instalaron en este país produciendo toda clase de vehículos, casi todos los días tiene lugar un nuevo descubrimiento arqueológico: objetos encontrados bajo tierra por los zapadores durante los trabajos de construcción de carreteras. Nadie puede formarse una idea de cuántos objetos valiosos se pierden para siempre bajo los montones de tierra excavada.

La arqueología es en Brasil un pasatiempo popular, pero los arqueólogos profesionales son raros en este país. Si en otra parte se tuviese conocimiento de una tal sobreabundancia de riqueza arqueológica, las universidades habrían organizado expediciones científicas y los gobiernos habrían proporcionado la ayuda financiera necesaria, pero aquí todo es diferente.

La extensión del territorio, la inmensa variedad de la riqueza arqueológica en él contenida, pero muy especialmente las dificultades de acceso, hacen imposible una exploración y examen planificados.

Si llega a descubrirse una ciudad prehistórica olvidada y resulta además que es accesible con vehículos apropiados al objeto, pasarán años antes de que se disponga del dinero necesario para equipar una expedición moderna. Con mucha frecuencia, esto significa: demasiado tarde.

Los hallazgos arqueológicos en Brasil se deben en su mayor parte a la fortuna, al tesón y al celo de los aficionados. El austríaco Ludwig Schwennhagen fue uno de estos obsesionados. Era profesor de Filosofía e Historia y vivió durante largos años en Teresina, la capital del estado de Piau, en el norte del Brasil. Schwennhagen fue el primero que, en 1928, en su libro Antiga Historia do Brasil, escribió sobre las misteriosas Siete Ciudades. Cuando finalmente en 1970 vio la luz la segunda edición de su libro, su autor había muerto hacía ya tiempo como maestro de escuela en la pobreza.

La primera vez que oí hablar de Schwennhagen fue por boca del doctor Renato Castelo Branco, quien me entregó una invitación de la Gobernación de Piau para visitar las Siete Ciudades.

—¿Y dónde se encuentran estas Siete Ciudades? —pregunté.

—Solamente a 3000 kilómetros de aquí por vía aérea —contestó el doctor Branco—. Al norte de Teresina, entre la pequeña ciudad de Piripiri y el río Longe. ¡Pasado mañana podemos estar allá!

El que hayamos llegado a Teresina con gastos pagados por el gobierno se debe ciertamente a dos razones: Recuerdos del Futuro y Regreso a las Estrellas han tenido gran circulación en Sudamérica, especialmente en Brasil, y abren al autor todas las puertas. Además, el gobernador de Piau tiene la intención de convertir el área de las Siete Ciudades en parque nacional y no escatima publicidad en sus propósitos.

Se llega a Piripiri desde Teresina por una buena carretera de 160 kilómetros de largo. El paisaje es plano y de un verde intenso. Los bordes de la carretera hacen las veces de un ribete en torno de los matorrales empujados por la espesa jungla. Jabalíes, vacas y caballos salvajes hacen el tráfico de transeúntes un tanto peligroso.

FIG. 43. Plano de Siete Ciudades. Se puede reconocer un orden en medio del caos. ¡Rocas destrozadas por poderes apocalípticos!

Si bien casi en el ecuador, el clima es soportable: desde la costa, a sólo 300 Km., sopla constantemente una suave brisa. Desde Piripiri se viaja a Siete Ciudades por un camino rural de 16 kilómetros de largo, utilizable por vehículos para toda ruta. Repentinamente se llega a la primera ruina (Fig. 43). ¡Absurdo, aquí no se puede hablar de ruinas! Aquí no se ven restos de piedras que pudiesen haber estado apiladas en otra época. No se ven monolitos de cantos afilados y superficies esculpidas como en Tiahuanaco, en la meseta boliviana.

Por mucho que se busque y por muy fértil que sea nuestra fantasía, no descubriremos ni peldaños ni escaleras ni callejuelas. Siete Ciudades es un tremendo caos, algo así como Gomorra, que fue aniquilada con fuego y azufre desde el cielo. La roca está destrozada, seca, ha sido derretida por poderes apocalípticos. Y debe hacer mucho tiempo que la ira del cielo se hizo presente aquí.

Aquí no se han hecho excavaciones. Jamás ha intentado la ciencia retirar capa por capa del pasado.

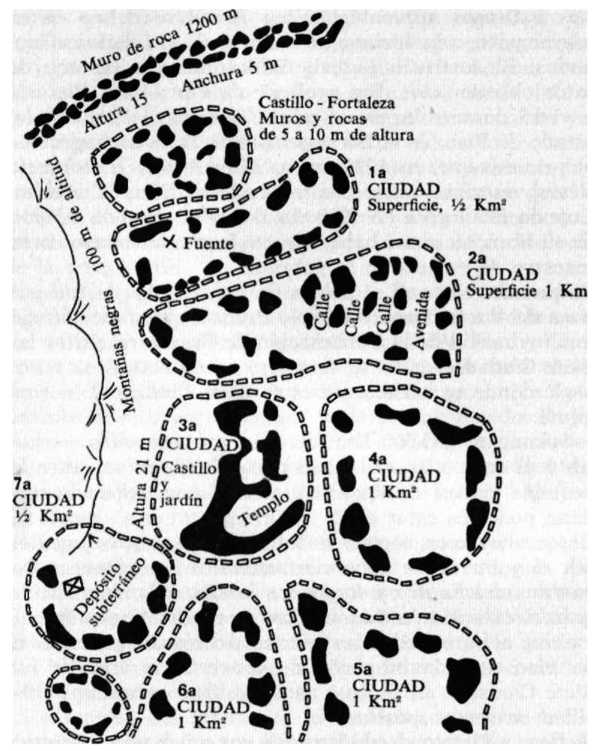

Aquí se yerguen extrañas formas de piedra, monstruos con miembros cual signos de interrogación desde el suelo. Un perito que puso a mi disposición el gobernador de Piau para que me sirviese de acompañante me dijo que se suponía que las Siete Ciudades debían su singular forma a la erosión provocada por los glaciares. Es posible, pero personalmente no puedo aceptarlo. En todas partes del mundo —y esto precisamente lo he observado muy bien en Suiza, mi patria— los glaciares dejan en su retirada anchas bandas de roca de erosión como huellas inequívocas. Aquí, en cambio, no hay tales huellas. Siete Ciudades tiene un contorno de 20 kilómetros de diámetro. Mi acompañante me ofreció otra suposición: esto habría sido hace mucho tiempo el fondo de un mar y las Siete Ciudades no habrían sido otra cosa que restos de rocas arrastradas por la erosión. El viento y los cambios de temperatura habrían más tarde modelado los pintorescos y singulares restos (Fig. 44).

Posiblemente, ¿por qué no?

Me ha tocado ver las obras más singulares producidas por la fantasía y las inagotables posibilidades de la naturaleza. Grotesco y maravilloso es el Death Valley en los EE. UU., la Catedral de Sal en Colombia, la Caldera de Granito en Bolivia, las extrañas y casi arquitectónicas barandillas del Mar Muerto. Sin duda que a la madre naturaleza no le falta humor.

FIG. 44. Ruinas de Siete Ciudades. En medio del caos, aún puede reconocerse una organización en siete sectores. Hasta la fecha, ninguna investigación científica se ha hecho aquí.

Sin embargo, en Siete Ciudades, me parece todo tan inexplicablemente diferente…

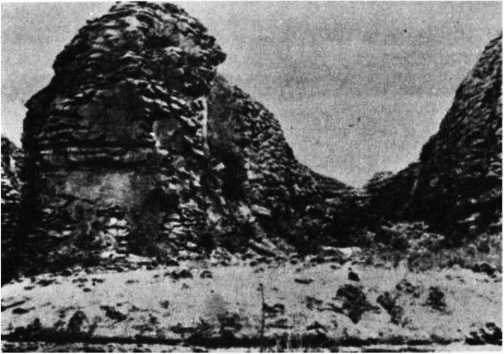

En el mapa «oficial» de Siete Ciudades puede apreciarse claramente la coordinación de las «ruinas» en siete sectores. ¿Azar? ¿Caprichos de la naturaleza? Me resultó imposible aceptar tanto orden intencionado como el resultado de un juego de la naturaleza. Al contrario, me parece que detrás de este orden ha existido un plan bien preciso. Especialmente me llamó la atención la escoria de metal triturado que asoma por entre las capas de roca y cuyas huellas de hollín semejan lágrimas cayendo por su superficie. Dentro de todo el caos aparece lo singular con demasiada frecuencia y con demasiada regularidad. Es posible que algún día se encuentre una explicación geológica para las «Tortugas» (Fig. 45), la gran atracción de Siete Ciudades. A falta de investigación, no se sabe nada con precisión. Si bien el origen de Siete Ciudades es un misterio y posiblemente continúe siéndolo, las pinturas en las rocas son hechos ciertos: se pueden ver, tocar y fotografiar. Es indiscutible que estas pinturas datan de mucho antes que las frágiles y arruinadas formas pétreas. Siete Ciudades tiene dos «pasados»: uno oscuro y primitivo que quizás jamás se llegue a conocer y uno «moderno» que, en todo caso, es también prehistórico.

FIG. 45. «Las tortugas» constituyen la principal atracción en medio de la desolación de Siete Ciudades. A falta de investigación, no se sabe nada a ciencia cierta.

¡Una vez más, no tenemos la menor sospecha de quién pudo ser el autor de las pinturas en las paredes! Lo que sí parece claro es que los artistas prehistóricos —con pocas excepciones— recurrían a los mismos motivos y símbolos, como puede observarse en las pinturas de cuevas y rocas por todo el mundo: círculo, rueda (con rayos), Sol, círculos concéntricos, rectángulo inscrito en un círculo, variedades de cruces y estrellas. ¡Cómo si hasta en los lugares más apartados los artistas procedieran de la misma escuela!

En su libro Kult Symbol Schrift, Oswald O. Tobisch ha mostrado, valiéndose de cuadros, que los dibujos en las rocas de África, Europa, Asia y América están emparentados entre sí. Al final de su estudio comparativo, plantea Tobisch asombrado la pregunta:

¿Hubo tal vez en alguna época un concepto único de dios en una, a nuestros ojos, casi incomprensible «internacionalidad» y estuvo acaso la humanidad de aquellos tiempos todavía bajo la influencia de la «revelación original», del Dios creador único y todopoderoso a quien están sujetos materia y espíritu, todo el universo con sus astros y seres vivientes?

Citaré sólo unos pocos ejemplos de las extravagantes ocurrencias de los pintores de Siete Ciudades, pero, con todo gusto, pongo a disposición de los investigadores mi voluminoso archivo fotográfico.

Llaman la atención los círculos rojo amarillos con su inconfundible aspecto de señales; las pinturas a dos colores en las rocas son muy raras: incuestionablemente, deben comunicar algo muy especial (Fig. 46).

FIG. 46. Llaman la atención los círculos rojo amarillos. Indudablemente se trata de señales.

También es muy notable un esquema con aspecto de dibujo técnico. El objeto representado se asemeja a un tubo de ensayo; en la mitad inferior pueden distinguirse dos banderolas; puede verse una barra gruesa de color rojo y de 32 centímetros de alto a la cual están adheridos cinco ovales a la manera de un árbol de navidad. No se ve nada que pertenezca al mundo prehistórico como, por ejemplo, animales, plantas o astros (Ver fig. 47).

FIG. 47. Notable, y a mi saber sin nada que se le asemeje en el catálogo internacional de dibujos en rocas, es este esquema que parece un tubo de ensayo.

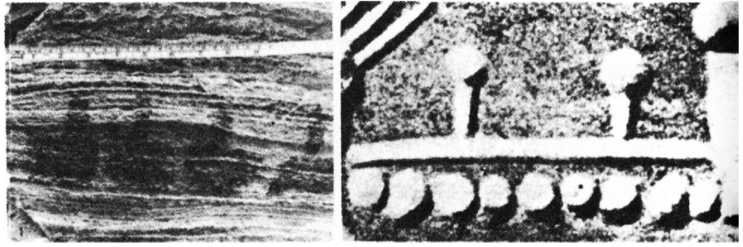

He ahí una línea bajo la cual se ven cuatro esferas como si fueran notas musicales. Dado que los hombres prehistóricos no tenían escritura musical —¿quién lo discute?—, debe tratarse de otro medio de comunicación gráfica. Y como haciendo juego, un antiguo relieve hindú: esta vez con nueve «notas» bajo la línea y dos por encima. Los investigadores hindúes, valiéndose de textos en sánscrito, identificaron el relieve como representación de una vimaana (aparatos voladores). (Regreso a las Estrellas, página 195).

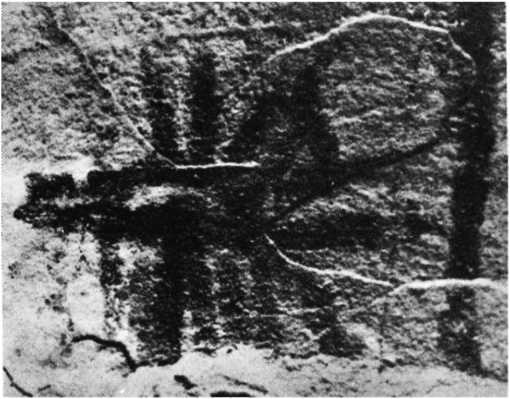

Sumamente curiosa es una máquina voladora (Fig. 49) que parece haber sido dibujada por un niño. Los pintores de la prehistoria lo estilizaban todo con una simplicidad extraordinaria. ¿Qué sirvió aquí de modelo?

Lo que encontré más singular e impresionante fue una pared con astronautas: dos figuras con cascos redondos, sobre ellos flota un objeto que los visionarios tomarían por un ovni; entre las figuras hay una espiral; al lado se ve una imagen que no impone ninguna constricción a la fantasía interpretativa.

Un jeroglífico sutil. ¿Qué podrá ser? ¿Una estación en órbita (Fig. 50)? En los bordes, círculos concéntricos con ventanillas… círculos con un contrapeso… con una bifurcación. A fin de apreciar mejor el dibujo, repasé los bordes con un pedazo de carbón. Por último, pero no menos interesante: un dibujo primitivo que muestra un astronauta con su traje espacial completo. Con Ernst von Khuon, me pregunto: ¿los dioses eran astronautas? Muy curioso, y hasta ahora inexplicable, es el lugar en que se encuentran estas pinturas. Todas las muestras aquí reproducidas están pintadas en una pared difícilmente accesible, a una altura de 8 metros Creo que los pintores (¡en caso de no haber sido gigantes!), han debido ejecutar su trabajo sobre una especie de pedestal hecho con bloques de piedra, pero no se ven rastros de las ruinas del supuesto pedestal por ninguna parte. La corrosión de dicho cuerpo podría haber sido un buen indicio para saber la antigüedad de las pinturas de Siete Ciudades…

FIG. 48. El dibujo de la izquierda, hallado en una pared de roca de Siete Ciudades, se parece a un relieve indio antiguo identificado por los investigadores como «vimaana», un aparato volador.

FIG. 49. Los pintores de la prehistoria siempre estilizaron los objetos de su medio. ¿Cómo habrá sido esta máquina voladora?

FIG. 50. Un jeroglífico sutil ¿estación espacial en órbita? ¿Círculos concéntricos con ventanillas? ¡Uno de los hallazgos más enigmáticos de Siete Ciudades!

En Arizona y Nuevo México, EE. UU., se encuentran los cotos de caza de los indios hopi, pertenecientes a la gran familia de los indios pueblo. Aún en nuestros días, hay alrededor de 18 000 indios hopis. Sus industrias principales son el tejido del algodón y la alfarería, actividades que vienen desarrollando desde comienzos de nuestra era. A pesar de haber sido víctimas de una brutal persecución y de las oprimentes bendiciones de la civilización, los hopi han conservado en sus reservas toda la pureza de sus primitivos ritos y costumbres, como asimismo sus leyendas transmitidas por vía oral de generación en generación.

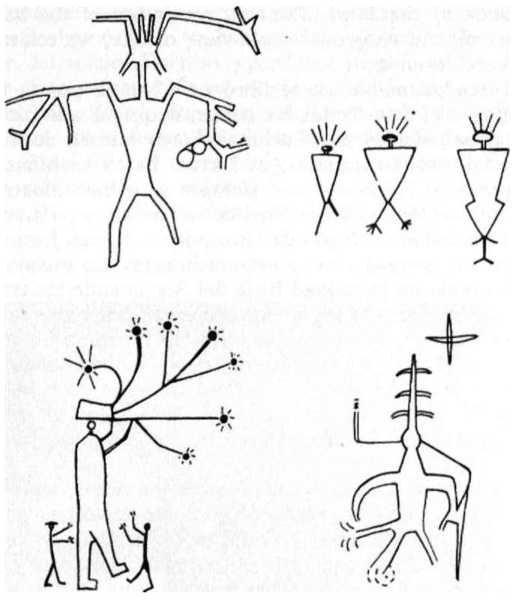

El cacique del año 1972 se llama White Bear (Oso Blanco). Este hombre es capaz de interpretar la mayor parte de los dibujos primitivos en las rocas. Así, White Bear sabe que la palma de la mano con los cinco dedos extendidos al lado de una de estas pinturas significa que la tribu que hizo el dibujo estaba aún en posesión de toda la tradición. White Bear puede interpretar al instante dibujos primitivos dejados en rocas o cuevas de lejanos países y que él nunca había visto antes. Desgraciadamente, el cacique es demasiado reservado y —no sin razón— muy desconfiado con los blancos. Los petroglifos que hay en las reservas tienen una estructura notable, y hay paredes enteras cubiertos de ellos (Fig. 51).

¿Y qué nos relata la leyenda de los hopi?

FIG. 51. En las rocas de las reservas hay una gran cantidad de petroglifos, pero son a menudo de difícil acceso. De entre estos cuatro croquis tomados de las rocas, llama especialmente la atención el «Star Blower». Como puede verse, en todas partes aparecen complementos con forma de antenas.

El primer mundo —dice— habría sido Toktela (Toktela significa espacio infinito). En el primer mundo sólo habría estado Taiowa, el creador. Los antepasados habrían pasado por muchos mundos antes de instalarse en nuestro planeta. Taiowa les impuso como ley suprema la siguiente: «¡No matarás!». Siempre que entre los hopi hubo enemistades o querellas, los contrincantes partieron en direcciones opuestas en busca de nuevos territorios de caza. No obstante, cada bando se atuvo en todo momento a las leyes de su tradición, dejando a su paso invariablemente las mismas huellas en rocas y cuevas.

En Book of the Hopi (The first revelation of the hopi’s historical and religious world-view of life) se relata la siguiente leyenda:

Hace muchísimos años, se libró una batalla por la Ciudad Roja del Sur. Todas las tribus, doquiera que fuesen, iban acompañadas por kachinas, seres que se decía no eran del «cuarto mundo», la Tierra. Estos kachinas no habrían sido hombres, pero siempre se habían mostrado como protectores y consejeros de las tribus, y ya muchas veces los habían salvado de situaciones críticas haciendo uso de sus fuerzas y artes extraordinarias. Lo mismo había ocurrido en la Ciudad Roja del Sur cuando las tribus hopis se vieron repentinamente atacadas por todos lados. Con la rapidez del viento, los kachinas abrieron un túnel por el que los hopis pudieron escapar ilesos hasta la retaguardia del adversario. Al despedirse, dijeron los kachinas al cacique: «Nos quedamos para defender la ciudad. ¡Aún no ha llegado la hora de partida para nuestro planeta!».

Si nos atenemos a las tradiciones de los hopis, todas las pinturas rojas en las rocas no son sino mensajes primitivos con instrucciones precisas a los miembros de la tribu que debían pasar por estos lugares: aquí se construyó un túnel… conduce en ésta o aquella dirección —tuvimos contacto con mensajeros de los dioses— tenemos aparatos enterrados en éste o en aquel lugar… Estoy preparando un experimento interesante: tengo el proyecto de mostrar al gran cacique White Bear mis fotografías en color de los dibujos en las rocas y cuevas de Siete Ciudades. Quien sabe, a lo mejor «lee» en los motivos y símbolos que por fin se halló nuevamente la misteriosa Ciudad Roja del Sur…

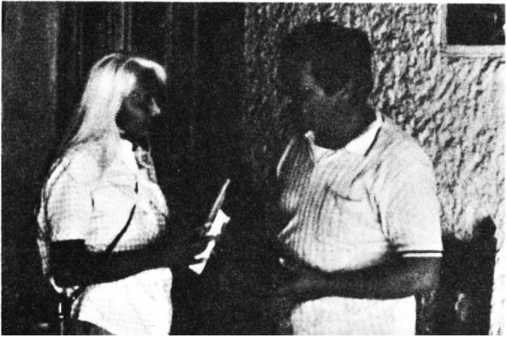

De regreso a Teresina, esperé con ansiedad mi próximo rendezvous con Felicitas Barreto (Fig. 52), una investigadora brasileña de primer rango. Su libro Danzas Indígenas del Brasil con descripciones de las danzas rituales de distintas tribus indígenas, me había impresionado profundamente. Habíamos mantenido correspondencia desde hacía algunos años y ahora podría conocerla personalmente. La señora Barreto, «perdida» para la civilización desde hace veinte años es originaria de la abandonada región del alto río Paru, en el límite con la Guayana Francesa. Viajó hasta Belem en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña; el vuelo ida y vuelta a Teresina se lo había garantizado yo mismo.

FIG. 52. En Teresina tuve una entrevista con la famosa etnóloga Felicitas Barreto. Desde hace veinte años vive entre los indios de la selva a orillas del Paru.

—¡Por Dios, qué ruido hay aquí! ¿No podríamos refugiarnos en una cueva tranquila? —dijo la señora Barreto, una señora de cierta edad y firme contextura. Me procuré la habitación más tranquila que había en el Hotel Nacional. He aquí algunos extractos de la conversación tomados de la cinta magnética:

—¿Desde hace cuánto tiempo que no viene usted a la ciudad?

—Desde hace casi exactamente veinte meses. ¡Pero éste solo día ya me basta para mucho tiempo! Siento nostalgia por mis indios de la selva…

—¿Nostalgia? ¿Por qué?

—Muy sencillo, por la naturaleza. He aprendido a conversar en silencio con los árboles, las piedras, los animales y el rocío. Entre los indios se habla poco, pero todos nos entendemos.

—Usted vive entre indios salvajes. ¿Cómo no le han dado muerte siendo blanca?

—Los indios no son como los pintan, además soy mujer y una mujer es como una serpiente sin veneno, como una arma sin punta. Por mi pelo rubio me llaman «Media Luna Pálida». Todas las tribus saben de mi presencia y todas me conocen bajo este nombre, y cuando cambio de tribu me reciben en todas partes con mucho cariño.

—¿Y cómo viste usted, usa jeans?

—¡Qué va!, casi siempre ando desnuda o con un taparrabos. El cacique de la tribu con la cual vivo actualmente me ha propuesto hacerme su tercera esposa…

—¡Dios mío! ¿En todo caso no habrá dado el sí todavía?

—Aún no ¡pero no estaría del todo mal ser la tercera esposa del cacique! Como tercera esposa, me correspondería el mínimo de trabajo y además, entre las tres podríamos pegarle al cacique…

—¿En serio?

—Naturalmente, ¿por qué no? Cuando un indio no se comporta correctamente con sus mujeres o bien las molesta, entonces sus esposas le dan una paliza. Después de recibido el castigo, debe irse de la casa en dirección al río y esperar allí acuclillado. Si al caer la tarde no ha ido a buscarlo ninguna de sus mujeres, deberá pasar esa noche y todas las siguientes en la casa de los hombres y buscarse nuevas mujeres. Es posible que sea debido a estas severas costumbres que los indios son unos verdaderos caballeros… Y hay otra cosa: la tribu jamás abandona a uno de sus miembros, aun cuando se trate de un individuo reprobable o que se encuentre gravemente enfermo. En dos ocasiones fui mordida por serpientes venenosas; durante varios días estuve sin poder recordar nada. Los indios se encargaron de cuidarme y me sanaron con hierbas que masticaban y luego aplicaban sobre mis heridas.

—Usted conoce mis libros. ¿Qué saben los indios acerca de la idea que el hombre provendría del cosmos?

—Déjeme contestarle con una leyenda que relata la tribu de los kaiato. Esta tribu vive en el alto Xingú, en el estado de Mato Grosso. Por lo demás, todas las tribus conocen ésta u otras leyendas semejantes…

Muy lejos de aquí, en un astro lejano, había reunido un consejo de indios que, después de deliberar, tomaron la resolución de irse a vivir a otro lugar. Los indios comenzaron a abrir un pozo en el suelo, y fueron cavando cada vez más hondo hasta que salieron al otro extremo del planeta. El cacique se dejó caer por el pozo y, después de una noche larga y fría vino a dar a la Tierra, pero en nuestro planeta la resistencia del aire se hizo tan fuerte que lo lanzó de rebote de vuelta a su patria. Entonces el cacique contó lo que le había sucedido a los otros miembros del consejo, que había visto un hermoso mundo azul con abundante agua y verdes bosques y que, a su parecer, era el lugar indicado que buscaban. El consejo aprobó la sugerencia del cacique y ordenó a los indios fabricar largas cuerdas con copos de algodón. Por estas cuerdas se fueron deslizando pozo abajo, lentamente, a fin que la Tierra no los rechazara nuevamente. Como ahora entraron con tanta lentitud en la atmósfera de la Tierra, el viaje resultó esta vez un éxito y desde entonces empezaron a vivir en nuestro mundo. Al comienzo, cuentan los kaiato, había contacto con su antigua patria mediante la cuerda, pero un día vino un hechicero malvado que la cortó, y desde ese día están aguardando que sus hermanos y hermanas del cosmos puedan finalmente localizarlos de nuevo en la Tierra…

—¿Todavía hablan los indios de las estrellas?

—¡No precisamente de las estrellas, pero con las estrellas! A menudo se pasan horas enteras sentados en círculo, tomados de los hombros y permanecen así en silencio, sin decir una palabra. Si, después de una de estas sesiones, le pregunta a alguno qué estaban haciendo, con toda seguridad no le dará respuesta alguna, pero sé, por las mujeres, que los hombres hablan con el cielo.

—¿Oran tal vez?

—¡No, dialogan mentalmente con alguien allá arriba! La señora Barreto se encogió de hombros y señaló el techo de la habitación.

—Dígame ¿conservan aún los indios ritos u objetos rituales que tengan cierta relación con el cosmos?

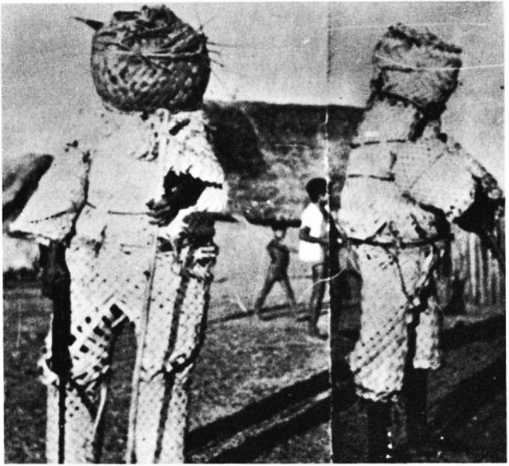

—¡Por supuesto! Ahí están los hombres emplumados, indios que se cubren con plumas de pies a cabeza para asemejarse a los pájaros que con tanta facilidad se encumbran al cielo y ahí están los innumerables tipos de máscaras que se prestan para interpretaciones a gusto del cliente. De algunas máscaras salen ramas con múltiples bifurcaciones —¡como sus antenas en los dibujos de las cuevas!—. ¡A menudo se visten los indios con disfraces de paja a fin de asemejarse a sus legendarios antepasados! Joao Americo Peret, uno de nuestros etnólogos de mayor renombre, ha publicado hace poco algunas fotos que tomó ya en 1952 —¡es decir mucho antes del primer vuelo espacial de Gagarin!— de indios kayapos con trajes rituales de la tribu. Al ver estas fotografías, se piensa inmediatamente en los astronautas. Los kayapos —no confundir con los kaiatos— viven en el sur del estado de Para, a orillas del Río Fresco…

Joao Americo Peret me facilitó, con toda gentileza, algunas fotos de kayapos con sus «atuendos rituales» para su publicación en la presente obra (Fig. 53). Las tomó en una aldea indígena a orillas del Río Fresco, al sur de Para. En vista de lo singular que resultaba esta mascarada, me permito insistir nuevamente que las fotos fueron tomadas por Peret el año 1952, en una época en que ninguno de nosotros conocía todavía las vestimentas y equipos de los astronautas. Yuri Gagarin dio la primera vuelta a la Tierra a bordo de su nave espacial Vostok I apenas el 12 de abril de 1961, y sólo desde esta fecha los astronautas con sus trajes espaciales se nos han vuelto tan familiares como los maniquís en los escaparates. Los kayapos con sus imitaciones en paja de los trajes espaciales no precisan comentarios, fuera de hacer notar que estas «vestimentas rituales» las han estado usando en sus festividades los varones de esta tribu de tiempos inmemoriales, según me hace constar Peret.

FIG. 53. Estas fotografías de indios kayapos fueron tomadas por el doctor Joao Americo Peret el año 1952, cuando todavía nadie conocía el traje de astronauta. Los indios llevan estas vestimentas rituales en recuerdo a la aparición de Bep-Kororoti, un ser procedente de otro planeta.

A continuación, me permito reproducir una leyenda de los kayapos que me dio a conocer Joao Americo Peret.

Esta leyenda también habla por sí misma. Peret la escuchó en el poblado de Gorotire, a orillas del Fresco, de labios del indio Kuben-Kran-Kein, antiguo consejero de la tribu, conocido como Gway-Baba, El Sabio. Hela aquí:

Nuestro pueblo vivía en una gran llanura muy lejos de aquí y desde donde podía verse la cordillera Pu-kato-Ti, cuyas cimas estaban siempre ocultas por la niebla de la incertidumbre, y continúan estándolo hasta nuestros días. El Sol, cansado después de su larga caminata diaria, se recostó sobre el césped detrás del monte y Mem-Baba, el descubridor de todas las cosas, cubrió el cielo con su manto bordado de estrellas. Cuando cae una estrella, Memi-Keniti cruza el cielo, la recoge y la vuelve a colocar en su sitio. Ésta es su función, es el eterno vigilante.

Un día, llegó a la aldea un visitante desconocido; se llamaba Bep-Kororoti y venía de la cordillera Pulca-to-Ti. Vestía un bo (el traje de paja de los grabados) que lo cubría de pies a cabeza. En la mano portaba un kop, arma que lanzaba rayos. Todos los de la aldea huyeron al monte aterrorizados, los hombres corrieron a proteger a mujeres y niños y algunos intentaron rechazar al intruso, pero sus armas eran insuficientes; cada vez que con ellas tocaban a Bep-Kororoti, caían inmediatamente derribados. El guerrero venido del cosmos se divertía al ver la fragilidad de sus adversarios. A fin de darles una demostración de su fuerza, alzó su kop y, apuntando sucesivamente a un árbol y a una piedra, destruyó ambos. Todos comprendieron que Bep-Kororoti había querido demostrarles que no había venido a hacer la guerra.

Así, durante un buen tiempo, no hubo mayores problemas. Los guerreros más valientes de la tribu intentaron oponer resistencia, pero a la postre fueron viendo que Bep-Kororoti les estaba resultando cada vez más imprescindible, además, no molestaba a nadie. Poco a poco fueron sintiéndose atraídos hacia él. Su hermosura, la blancura resplandeciente de su piel, su afectuosidad y bondad para con todos fueron gradualmente cautivando a aquellas gentes. Todos fueron experimentando una sensación de seguridad y fueron haciéndose sus amigos.

Bep-Kororoti comenzó a tomar afición al manejo de nuestras armas y empezó a aprender el arte de la caza. Al final, sus progresos habían sido tan grandes que llegó a aventajar a los más diestros de la tribu y sobrepasaba en valor a los más valientes de los nuestros, y así fue como al poco tiempo Bep-Kororoti fue aceptado como guerrero de la tribu y una joven lo escogió como esposo y se casó con él. Tuvieron varios hijos y una hija a la cuál pusieron por nombre Niopouti.

Bep-Kororoti era más inteligente que los demás y pronto empezó a enseñar cosas desconocidas para aquellas gentes. Enseñó a los hombres a construir un ng-obi, esta asociación masculina con que hoy cuentan todos nuestros poblados. En ellas, los hombres relataban sus aventuras a los jóvenes y así ellos aprendían cómo debían comportarse ante los peligros e iban formando su criterio. La asociación masculina era en realidad una escuela y Bep-Kororoti su profesor.

En el ng-obi se hacían trabajos manuales y se perfeccionaban las armas, y todo se lo debíamos al gran guerrero del cosmos. Fue él quien fundó la «Gran Cámara» donde se discutían todos los asuntos de la tribu y así se logró una mejor organización, lo que facilitó la vida y el trabajo de todos.

A menudo los jóvenes se resistían a ir al ng-obi. Entonces Bep-Kororoti se ponía su bo y salía en busca de los rebeldes obligándolos a cumplir con su deber. Cuando la caza se hacía difícil, Bep-Kororoti traía su kop y mataba los animales sin herirlos. Siempre el cazador tenía derecho a reservarse para sí la mejor presa, pero Bep-Kororoti, que no se alimentaba con la comida del poblado, sólo tomaba lo imprescindible para la alimentación de su familia. Sus amigos no compartían su opinión, pero él no alteraba su forma de proceder.

Pero, a medida que transcurrían los años, Bep-Ko-roroti comenzó a comportarse de un modo diferente. Empezó a eludir a los demás, quería permanecer en su choza. Cuando salía de su morada, se dirigía siempre a las montañas de Pukato-Ti, desde donde había venido. Pero un día no pudo resistir más a su anhelo interior y abandonó el poblado. Reunió a su familia; sólo faltaba Nio-Pouti que andaba fuera del poblado. Partió precipitadamente. Pasaban los días y Bep-Ko-roroti no aparecía. Hasta que un día se presentó nuevamente en la plaza de la aldea y lanzó un terrible grito de guerra. Todos pensaron que se había vuelto loco y trataron de calmarlo, pero él se resistía a los que pretendían acercársele. Bep-Kororoti no hizo uso de su arma, pero su cuerpo se estremecía y el que lo tocaba caía muerto. Uno tras otro iban cayendo los guerreros.

La lucha se prolongó durante días enteros ya que los guerreros derribados volvían a levantarse nuevamente y trataban de dominar a Bep-Kororoti. Lo persiguieron hasta la cumbre de la montaña. Y ahí sucedió algo tremendo que dejó a todos espantados.

Bep-Kororoti volvió hasta los primeros contrafuertes de la cordillera. Con su kop destrozó todo lo que había a su alrededor. Cuando llegó a la cumbre de la cordillera, había reducido a polvo árboles y matorrales. Entonces se produjo una formidable explosión que conmovió toda la región y Bep-Kororoti desapareció en el aire en medio de nubes llameantes, humo y truenos. La tierra se había estremecido de tal manera que había hecho saltar hasta las raíces de las plantas y había arruinado los frutos silvestres; la selva desapareció de modo que la tribu empezó a sentir hambre.

Nio-Pouti, la hija de Bep-Kororoti, que se había casado con un guerrero y había dado a luz un hijo, dijo a su marido que ella sabía dónde podrían hallar alimento para todo el pueblo, pero que deberían acompañarla a la cordillera de Pukato-Ti. Ante los ruegos de Nio-Pouti, su esposo cobró valor y la siguió hasta la región de Pukato-Ti. Al llegar, Nio-Pouti se dirigió a la región de Mem-Baba-Kent-Kre donde buscó un árbol especial y se sentó en sus ramas con su hijo en la falda. En seguida, pidió a su marido que tirara las ramas hacia abajo hasta que sus puntas tocasen el suelo. Cuando esto sucedió, se produjo una gran explosión y Nio-Pouti desapareció entre nubes, humo y polvo, rayos y truenos.

El esposo aguardó unos días, estaba desmoralizado y deseaba morir de hambre cuando de pronto oye un estruendo y ve queel árbol está nuevamente en su lugar original. Su sorpresa era grande; ahí estaba de nuevo su mujer y con ella Bep-Kororoti, y traían grandes cestos llenos de alimentos que él jamás había visto. Después de algún tiempo, el hombre del cosmos volvió a sentarse en el árbol fantástico y ordenó otra vez flexionar las ramas hasta tocar el suelo. Se produjo una explosión y el árbol volvió a desaparecer en el aire. Nio-Pouti volvió con su marido al poblado y dio a conocer un mensaje de Bep-Kororoti: todos debían emigrar y erigir sus aldeas frente a Mem-Baba-Kent-Kre, lugar donde encontrarían alimento. Nio-Pouti agregó que debían guardar las semillas de frutos, legumbres y arbustos hasta la época lluviosa y sembrarlas entonces para tener una nueva cosecha. Así comenzó nuestra agricultura… Nuestro pueblo emigró al Pukato-Ti y allí vivió en paz; las chozas de nuestras aldeas se hicieron cada vez más numerosas y, desde las montañas, se las veía tocar el horizonte…

Ésta es una traducción del texto de la leyenda que me facilitó el etnólogo Joao Americo Peret. Tan antiguo como la leyenda es el traje espacial de paja que visten los indios en recuerdo a la aparición de Bep-Kororoti.