FIG. 38. Por los canales de la jungla se navega entre las islitas, un mundo de plantas tropicales y pájaros exóticos.

El más importante de los archipiélagos de la Micronesia lo constituyen las islas Carolinas, que comprenden más de 500 islas con una superficie total de 1340 Km2. La más extensa de las Carolinas es la isla de Ponape, de 504 Km2, tres veces mayor que el Principado de Licchtenstein y con una población equivalente: 18 000 habitantes. El clima es tropical, la mayor parte de Ponape es montañosa e inhabitable. Alrededor de Ponape hay un cinturón de pequeñas islas y arrecifes de coral. Una de estas diminutas islitas, de tamaño no mayor que el Estado del Vaticano —0,44 km2—, aparece en los atlas bajo el nombre de Temuen. En Temuen se encuentran las imponentes ruinas de Nan Madol que ocupan casi toda la isla y a las cuales debe su importancia y fama, hasta el punto que corrientemente se designan estas islas bajo el nombre de Nan Madol. Las ruinas de Nan Madol datan de tiempos remotos. Hasta el momento no ha podido determinarse a qué época corresponden estas obras prehistóricas, como tampoco quiénes fueron sus constructores. He aquí las fechas históricas más importantes de la isla de Ponape y sus satélites:

| 1595 | El portugués Pedro Fernández de Quirós llega a la isla… y ve las ruinas de Nan Madol. |

| 1686 | Todo el archipiélago pasa a manos de los españoles, bautizándoselo bajo el nombre de Carolinas en homenaje al rey Carlos II. |

| 1826 | Llega el irlandés James O’Conell con los sobrevivientes de un naufragio; es recibido amistosamente por los ponapeses y contrae matrimonio con una nativa. 1838 —a partir de este año, los anales de la isla registran numerosas visitas de blancos. |

| 1851 | Los nativos masacran la tripulación de un barco británico. Una expedición punitiva desata un baño de sangre sobre la isla. |

| 1880 | Los misioneros de distintas sectas y confesiones cristianas caen como nube de langostas, queman tablas grabadas con escrituras antiguas y prohíben prácticas tradicionales. |

| 1899 | España vende el grupo de las Ponape (junto con las islas Marianas y Palau) al Reich alemán. |

| 1910 | Los isleños asesinan misioneros y funcionarios de gobierno. Sólo unos pocos blancos se libran de la masacre. |

| 1911 | El crucero alemán Emden bombardea la isla; los rebeldes son degollados y sus cabecillas ahorcados en público. |

| 1919 | Las Carolinas, junto con Ponape, quedan bajo el protectorado japonés. |

| 1944 | Durante la batalla del Pacífico Sur, los norteamericanos ocupan el archipiélago. |

| 1947 | Las islas quedan bajo el fideicomiso de los EE. UU. |

Éstas son las fechas históricas ciertas y culminantes de los anales de la isla. Por consiguiente, queda establecido que las misteriosas ruinas de Nan Madol existían ya mucho tiempo antes de la primera visita de los blancos a la isla el año 1595. No es efectivo que la historia de los habitantes de la isla sólo haya comenzado a partir de su «descubrimiento» en las leyendas sobre Nan Madol. A partir de 1595 no hay lagunas en la historia de Ponape. Las leyendas sobre Nan Madol envuelven una información mucho más interesante y significativa que los sucesos incomparablemente más recientes arriba mencionados. Sólo que como no se ha podido encontrar ninguna explicación satisfactoria al misterio de Nan Madol, se pretenden hacer pasar pseudo interpretaciones bajo disfraz científico.

Después de haber pasado más de una semana en el infierno húmedo y tórrido de Nan Madol con huincha de medir, aparatos fotográficos y libreta de anotaciones puedo sonreír —por desgracia rendido de cansancio— ante tales interpretaciones. Prefiero atenerme a las leyendas, ya que a la postre resultan más plausibles.

Y vamos a ver por qué.

Al descender en Ponape de un Boeing 727 de la Continental Airlines, aún no podía imaginarme las fatigas y sorpresas a que me estaba conduciendo mi curiosidad.

Me desplacé por entre el enjambre de pequeñas islas en una pequeña lancha a motor que había fletado por intermedio del Hotel Kasehlia, a lo largo de canales flanqueados por una vegetación tropical exuberante. El calor era sofocante y el aire tan húmedo que se hacía irrespirable (Fig. 38).

FIG. 38. Por los canales de la jungla se navega entre las islitas, un mundo de plantas tropicales y pájaros exóticos.

Acompañado de dos nativos, pasé varias islitas y luego, de súbito, aparecen las ruinas de Nan Madol, una islita como cualquiera de las vecinas, que sólo se distingue por los extraños restos que la cubren. Aquí se encuentra, no mayor que un estadio de fútbol, el panteón, la pequeña ciudad de basalto y el legendario retiro de sus habitantes prehistóricos. Uno se encuentra de repente ante estos testimonios de la antigüedad; lo toman aunó de sorpresa. Observando alrededor, se distinguen claramente los contornos del complejo en medio del desorden de las ruinas. Como en el juego de micado, pueden verse innumerables vigas apiladas, ordenadas en capas. No puede haber sido fácil este juego ya que las vigas son gruesos largueros de basalto de toneladas de peso. Los científicos dicen que se trata de lava enfriada. Me pareció un tanto singular el comprobar, metro por metro, que la lava se enfriase exclusivamente en forma de columnas de aproximadamente el mismo largo y de sección hexa u octogonal (Fig. 8C). Dado que en la costa septentrional de Ponape hay claros signos de haberse extraído basalto para construcciones, puedo desde ahora desestimar la necia explicación de las columnas de lava endurecidas a la medida, y suponer que este material fue cortado en la costa norte y subsecuentemente elaborado. Pero aquí nos topamos con una dificultad: estas columnas de una longitud media entre tres y nueve metros y de un peso muchas veces superior a las diez toneladas habrían tenido que ser transportadas desde la costa septentrional de Ponape a través del laberinto de canales y a lo largo de docenas de islas igualmente apropiadas para servir de asiento a las construcciones. La posibilidad de transporte por vía terrestre hay que descartarla ya que en la jungla se desatan aguaceros varias veces al día. Además, Ponape es una isla montañosa. Aun partiendo del supuesto que se hubiesen abierto caminos en la jungla y se hubiese dispuesto de medios de transporte capaces de desplazarse por la montaña a través de lodazales pantanosos, en todo caso la carga habría tenido que llegar a la región sudoriental de la isla, donde habría tenido que ser transbordada para su ulterior transporte por los canales.

Me hicieron notar ahí mismo que las columnas pudieron perfectamente haber sido transportadas por balsa. Un investigador, por su parte, opinó que los primitivos habitantes habrían podido colocar los bloques de basalto suspendidos bajo sus canoas; en esta forma, disminuyendo el peso, hubiesen podido transportar a remo pieza tras pieza hacia Nan Madol.

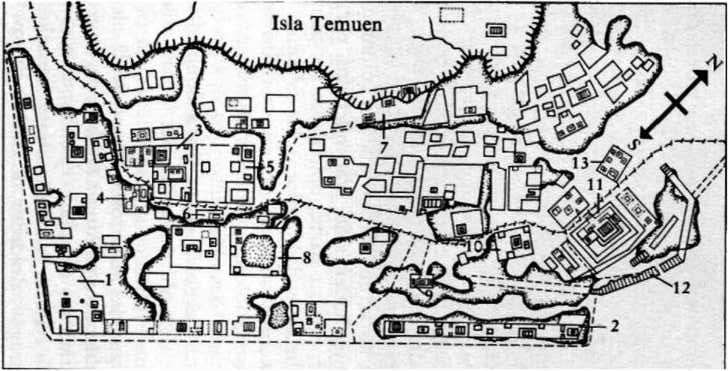

Me tomé la molestia de contar los bloques de basalto de un costado del edificio principal: sobre una longitud de 60 metros conté 1082 columnas. El edificio es cuadrado, las cuatro paredes exteriores tienen 4782 elementos de basalto. Habiendo medido el ancho y la altura, hice que un matemático me calculara el volumen y el número de columnas de basalto necesarias para llenarlo: el edificio principal «tragó» alrededor de 32 000 piezas. El edificio principal es solamente una parte del complejo (ver mapa Fig. 39).

FIG. 39. Esta vista en planta del complejo de Nan Madol fue dibujada por Paul Hambruch durante sus trabajos de investigación en los años 1908-1910.

Hay canales, sepulturas, túneles y un muro de 860 metros de largo cuyo punto más alto mide 14,60 metros El recinto principal es rectangular y está escalonado en plataformas hechas asimismo con sillares de basalto de primera calidad. El edificio principal de que hablaba anteriormente posee más de 80 pequeñas dependencias. Partiendo de la base del número 32 000 más arriba indicado, puede estimarse que el número de columnas de basalto contenidas en estas 80 construcciones asciende a unas cuatrocientas mil piezas por lo menos. Esta clase de cálculos son siempre útiles para echar por tierra hipótesis falsas. He aquí una, por ejemplo:

En la época en que se construyó el complejo de Nan Madol, la población de Ponape era, según todos los investigadores, insignificante en comparación con la actual. El trabajo en las canteras de la costa septentrional era pesado, fatigoso y largo. El transporte de las piezas elaboradas a través de la jungla requería un verdadero ejército de hombres fornidos y, asimismo, el número de cargadores que debían atar los bloques bajo las canoas era considerable. Por último, debía quedar disponible una buena cantidad de gente para la recolección de cocos, la pesca y otros menesteres necesarios para el diario vivir. En caso que, por ejemplo, cada día llegasen cuatro columnas de basalto a la costa meridional para su transporte a Nan Madol, estaríamos en presencia de un verdadero portento, si se atiende a los medios técnicos a disposición de los isleños. Dado que en aquellos tiempos no habían sindicatos obreros, estoy partiendo de la suposición que se trabajaría como negro los 365 días del año. ¡En las citadas condiciones llegarían a Nan Madol alrededor de 1460 bloques de basalto al año! ¡Se habrían necesitado 296 años sólo para poner el material al pie de la obra!

No, en ninguna época han sido los seres humanos tan necios como para someterse a una tortura semejante sin motivo suficiente. Si habían canteras de basalto en la costa septentrional de Ponape, ¿por qué no se levantó el complejo en la isla principal? ¿Por qué se prefirió una pequeña isla tan alejada de las fuentes de aprovisionamiento?

¿Habrá acaso alguna explicación convincente?

Nan Madol está lejos de ser una ciudad «hermosa»; con toda seguridad no lo fue nunca. No hay relieves ni esculturas ni estatuas ni pinturas. La arquitectura es fría y cortante. Duras, toscas y amenazantes se proyectan las pilas de bloques de basalto. Esto no puede dejar de llamar la atención ya que los isleños de los mares del sur siempre se distinguieron por la profusión con que decoraron sus palacios y fortalezas; eran lugares para honrar a sus reyes y aplacar a los dioses. El muro espartano de Nan Madol excluye ambas posibilidades. ¿Se trataba tal vez de instalaciones militares? Las plataformas que allanan el acceso a los edificios contradicen esta hipótesis ¿desde cuándo se dieron semejantes facilidades al enemigo? Pero: las plataformas conducen al centro del complejo, a la «fuente».

La «fuente» sólo tiene el nombre de tal: es la entrada o salida de un túnel. El hecho que la abertura esté llena de agua hasta escasos dos metros del borde no prueba nada ya que también las construcciones se prolongan más allá de la orilla de la isla y son visibles a simple vista bajo la superficie del agua.

¿Pero qué objeto pudo haber tenido este túnel en la diminuta isla? ¿Dónde comienza y dónde termina?

Por primera vez leí acerca de esta curiosidad en el libro de Herbert Rittlinger Der masslose Otean. Rittlinger exploró los mares del sur y en Ponape tuvo noticias que hace muchos miles de años estas islas habían sido el corazón de un fastuoso imperio. Los relatos acerca de tesoros fabulosos habrían sido aprovechados por pescadores de perlas y comerciantes chinos, quienes habrían explorado secretamente el fondo del mar. Los buzos habrían regresado con increíbles narraciones de las profundidades… habrían caminado por calles perfectamente bien conservadas y cubiertas de conchas y corales… «allá abajo» existirían innumerables bóvedas de piedra, columnas y monolitos… habrían visto piedras labradas adheridas a restos de casas.

Lo que no encontraron los pescadores de perlas, lo descubrieron los buzos japoneses provistos de aparatos modernos. Éstos confirmaron con sus descubrimientos lo que aseguraban las leyes: una inmensa riqueza en metales nobles, perlas y barras de plata. Según la leyenda, los cadáveres descansan en la «casa de los muertos» (el edificio principal del complejo). Los buzos nipones descubrieron que los muertos habían sido sepultados en sarcófagos de platino impermeables. ¡Día tras día sacaron los buzos trozos de platino a la superficie! ¡Los artículos de exportación más importantes de las islas —copra, vainilla, sagú, nácar— fueron relegados a segundo término! Según Rittlinger, los japoneses habrían continuado explotando estos «yacimientos» de platino hasta que un buen día dos de los buzos —a pesar de los aparatos modernos— no pudieron regresar a la superficie. Luego habría estallado la guerra y los japoneses habrían tenido que retirarse. Rittlinger termina así su relato:

«Las historias de los nativos, sobrecargadas de leyendas, son probablemente exageradas, pero los hallazgos de platino en una isla cuyas rocas no contienen este elemento son y siguen siendo una realidad indiscutible».

Todo esto sucedió alrededor de 1939.

Personalmente, no creo en los tales sarcófagos de metal. Bajo el agua, resulta fácil confundir pilares hexa u octogonales cubiertos de conchas y corales con los pretendidos sarcófagos. Sin embargo queda en pie el hecho que Japón exportó platino de Ponape desde que asumió el protectorado de la isla en 1919.

¿De dónde procedía este platino?

Si bien los sarcófagos pueden haber sido una ilusión, lo que sí me convence son los relatos de los buzos acerca de casas, calles y bóvedas en el fondo marino, puesto que estas obras son visibles ya desde la misma orilla del mar y puede apreciarse cómo concurren hacia la pretendida fuente. Es muy probable que aquí haya estado la entrada a un sistema de túneles que dominaba la isla. Y: Nan Madol no tiene absolutamente nada que ver con la legendaria Atlántida que, según Platón, se hundió en el mar 9000 años antes de Cristo. Aquí, las construcciones de superficie están en el mismo sitio en que fueron erigidas originalmente y sus prolongaciones submarinas forman parte del proyecto general de las obras. Lo que hay aquí son restos de una obra maravillosa, pero no hay milagros. ¿Y qué nos dicen las leyendas acerca de las misteriosas ruinas de Nan Madol?

Los investigadores K. Masao Hadley, Pensile Lawrence y Carole Jencks, todos residentes en Ponape, han estado reuniendo material desde hace tiempo, pero hasta la fecha no han arriesgado interpretación alguna.

El edificio principal es lo que la leyenda llama el «Templo de la Sagrada Paloma». Hace tres siglos, el dios y sumo sacerdote Nanusunsap habría navegado en una canoa por los canales; frente a él se habría posado una paloma, a la cual habría tenido que mirar fijamente a los ojos sin interrupción: si la paloma parpadeaba —y las palomas lo hacen constantemente— el pobre sumo sacerdote habría estado obligado a hacer otro tanto.

Pero, según las leyendas, en un principio no habría sido la paloma el símbolo de la divinidad en Nan Madol sino el dragón que escupe fuego. Alrededor de este terrible dragón se centran también los relatos acerca de la formación de la isla y sus obras. La madre del dragón habría abierto los canales con su poderoso resoplido y en esta forma se habrían formado los islotes. El dragón habría tenido un ayudante mago y este dragón-brujo habría conocido una fórmula mágica por cuya virtud podía hacer volar por los aires los bloques de basalto desde la gran isla vecina para luego, mediante una segunda invocación, depositarlos ordenadamente en una pila en Nan Madol, sin la más mínima intervención humana.

Una de las interpretaciones de la leyenda del dragón me ha hecho gracia. El dragón, dicen los arqueólogos, no sería precisamente dragón sino más bien un cocodrilo que, extraviado, habría ido a parar a Nan Madol donde habría causado grandes trastornos. Cocodrilos los hay en los mares del sur a una distancia de alrededor de 3000 millas de las islas. No es imposible que alguna vez se haya extraviado un cocodrilo —¿por qué no?— pero lo que resulta sobremanera singular es que un simple reptil blindado haya podido pasar a la leyenda y no así el suceso incomparablemente más impresionante de la construcción del misterioso complejo que ha hecho famosa a esta isla. ¿Un cocodrilo deja huellas en la leyenda popular y no así construcciones cuyas ruinas son aún hoy día motivo de admiración y perplejidad? En todo caso, el cocodrilo no construyó terrazas ni edificios ni túneles. Por supuesto, hay muchas más leyendas sobre Nan Madol además de la de la Paloma y la del dragón. El etnólogo alemán Paul Hambruch nos presenta en el segundo tomo de Ergebnisse der Südsee-Expedition 1908 bis 1910 una profunda visión del conjunto de los mitos y leyendas de las Carolinas. El District-Economic-Development-Office de Ponape vende a los turistas un folleto con datos de la historia y leyendas al precio de un dólar. Si aquí menciono solamente la leyenda del dragón, lo hago por buenas razones. No es porque haya hallado un excelente padrino de bautizo y testigo para mi concepto de los dioses.

Se da el caso que en todas las islas de los mares del sur que ostentan ruinas de antiguas construcciones y que poseen mitos basados en su historia, nos encontramos con la inusitada fantasía de enormes piedras que viajan volando a su destino. La más conocida de estas leyendas es la de la Isla de Pascua. Según los mitos de los rapanui, las cerca de 200 gigantescas estatuas a lo largo de la costa de dicha isla habrían llegado a su actual posición desde el aire y «por cuenta propia».

Leyendas de dragones y palomas las hay por todas partes si bien, naturalmente, con contenidos diferentes. En la mayor parte del resto de las leyendas sobresalen los acontecimientos bélicos, sucesiones de dinastías reinantes, bodas y asesinatos, como asimismo hechos históricos más recientes narrados en verso. Esta parte de las leyendas parte de hechos reales, tiene un núcleo real. Esto me parece del todo lógico puesto que aun la más atrevida fantasía tiene necesidad de asideros, de rampas de lanzamiento, para decirlo así. La fantasía humana tiene sus raíces en el terreno de las experiencias o al menos en el terreno de lo concebible, y esto vale incluso tratándose de las más utópicas especulaciones. Ahora bien, los dragones constituyen un elemento común a muchos mitos y leyendas. Lo encontramos tanto en las más antiguas leyendas de los chinos como en los mitos de los mayas. Este monstruo escupiendo fuego es un personaje familiar a todos los pueblos antiguos de los mares del sur; en ocasiones se nos presenta como una serpiente voladora, pero siempre aparece dotado del mágico poder de transportar los objetos más grandes y pesados a gran distancia y en un orden predeterminado. ¿Qué jefe de obras de nuestros días no quisiera ser un dragón con tales poderes?

Los constructores de las obras de Nan Madol no llevaron a cabo su tarea en un día. Con la ayuda de un amigo matemático calculé que para ello fueron necesarios cerca de 300 años. Fue un trabajo de negros por varias generaciones. ¿A qué se debe que no hayan quedado documentos sobre esta proeza de los isleños siendo que, como afirman los arqueólogos, las construcciones no tendrían más de 500 años de antigüedad? La prueba en que basan esta estimación es bastante frágil: hace seis años se descubrió bajo un bloque de basalto cerca de la «fuente» un trozo de carbón de leña; se determinó su antigüedad por el método del C-14, dando como resultado que el dicho trozo databa aproximadamente del año 1300 d. C.

Aparte de la inexactitud ya varias veces comprobada del método del C-14, que supone una proporción constante de los isótopos radioactivos del carbono (C) con peso atómico 14 en la atmósfera, es mucho más probable que los habitantes de aquella época hayan hecho un pequeño fuego en el sitio de unas obras ya existentes desde mucho tiempo atrás. Estas estimaciones no pueden ser tomadas en serio, no son otra cosa que subterfugios destinados a encubrir la ignorancia…

La Polinesia, el grupo de islas de la Oceanía oriental, está situada en el gran triángulo formado por Hawái, la Isla de Pascua y Nueva Zelandia. Todos los primitivos habitantes de las islas de la Polinesia con sus 43 700 Km2 de territorio tenían los mismos mitos y leyendas; tienen el mismo tronco lingüístico y —sólo con pequeñas variantes— el mismo aspecto físico. ¡Y los mismos dioses!

La mayor parte de los arqueólogos, antropólogos y especialistas en filología antigua están de acuerdo en que tanto la cultura como el lenguaje tuvieron su cuna en la Polinesia oriental. De acuerdo a esta tesis, el centro cultural y lingüístico habría estado constituido por las nueve islas Cook y sus múltiples atolones, la isla Tahití (1042 Km2) y el grupo de las islas Tuamotu con sus cerca de 80 atolones, como asimismo por las islas Marquesa y las Mangarewa.

No me atrevería a impugnar esta opinión científicamente fundamentada, pero habría lugar a plantear algunas preguntas.

¿Cómo pudieron los habitantes de la Polinesia oriental salvar las enormes distancias entre las islas para poder difundir su cultura?

Y aquí nos sale al paso la teoría según la cual se habrían dejado llevar en sus canoas por las corrientes marinas. ¿Llevar hacia dónde?

De hace medio siglo a esta parte, se sabe con bastante exactitud gracias a la investigación oceánica en qué dirección se mueven las grandes corrientes y a lo largo de qué costas fluyen. Así, la carta de las corrientes marítimas demuestra en forma concluyente que los colonos de la Polinesia oriental habrían tenido que llegar a Nueva Zelandia, la isla más importante del Pacífico meridional, navegando en sus primitivas canoas contra la corriente. Una de las explicaciones favoritas de este tipo de navegación sin brújula ni motor supone que los navegantes procedentes de la Polinesia oriental con destino a Nueva Zelandia viajaban en dirección norte-sur hasta llegar a un punto situado al este o al oeste de su destino: acto seguido los listos muchachos enfilarían con toda precisión dejándose llevar por las corrientes.

¡Está muy bien si los primitivos polinesios hubiesen tenido conocimientos de navegación moderna y los medios, técnicos a su disposición! ¿Pero qué sabían ellos acerca de la lentitud precisa en la cual debían cambiar de rumbo virando hacia el este u oeste? ¿Y cómo conocían su destino? ¿Sabían acaso de la existencia de otras islas y dónde se encontraban?

El que parte de la hipótesis que los antiguos polinesios hicieron uso exacto de las corrientes marítimas —¡de sentido contrario al de sus viajes!—, debe aceptar como consecuencia lógica que conocían lo relativo a dichas corrientes, y entonces me permito plantear la pregunta: ¿en qué forma habían llegado a tal conocimiento?

Al hablar de difusión de lengua y cultura, hay que tener en cuenta que se trata aquí de distancias inmensas, como puede verse a continuación según datos tomados en una compañía aérea internacional:

| Isla de Pascua - Tahití | 3700 Km. |

| Tahití - Fidschi | 4300 Km. |

| Fidschi - Australia | 3000 Km. |

| California - Hawái | 4000 Km. |

| Hawái - Islas Marshall | 3800 Km. |

Si, no obstante, por azar, hubiese ido a parar una canoa o una balsa a una isla desconocida, sus intrépidos tripulantes (contra la corriente) jamás hubiesen podido establecer nuevamente contacto con su patria ni hacerles llegar noticia alguna, y en caso de volver a hacerse a la mar, nuestros marinos se habrían ido alejando cada vez más del puerto de origen. Pero esto no es todo; de acuerdo a la ciencia, estos aventureros serían los autores de un portento aún mayor: ciertamente, no llevaban mujeres, pero trajeron a la isla no solamente la cultura; además de eso procrearon y se multiplicaron. ¿Cómo pudieron hacer todo eso? ¡Los navegantes se habrían orientado por las estrellas!

«Cuando, durante el otoño, la Cruz del Sur esté a medianoche en el horizonte, deberemos virar hacia la izquierda para llegar a Bora-Bora».

¿Cómo sabían estos conquistadores culturales dónde se halla Bora-Bora? ¿Había estado acaso alguno de ellos en alguna de las innumerables islas? ¿De qué manera habían recibido la información necesaria para determinar la posición?

El marino de nuestros días sabe muy bien, a diferencia de los primitivos descubridores, cuál es el destino de su viaje, dónde se encuentra y cuál es la ruta. Los primitivos polinesios carecían de todos estos conocimientos indispensables; si llegaban a una isla, era por feliz casualidad. Los antiguos habitantes de Nueva Zelandia, los inteligentes y diestros maoríes, tienen una leyenda que invita a la reflexión.

Hace muchos, muchísimos años, había un rey llamado Kupe quien emprendió una expedición en compañía de sus dos hijas y dos pájaros. Kupe descubrió la costa oriental de Nueva Zelandia, desembarcó y envió ambos pájaros en misión de reconocimiento. Uno de los pájaros recibió el encargo de medir el declive de los ríos y corrientes marinas; el otro, debía informar acerca de plantas y bayas desde el punto de vista de su utilidad como alimento para el hombre. El primer pájaro se rompió las alas mientras medía una caída de agua. Cojo, como estaba, ya no pudo volar más. El segundo pájaro —narra la leyenda maorí— habría hallado un tipo de baya tan exquisito que prefirió pasar el resto de su vida en el bosque: Kupe no lo vio nunca más. La consecuencia fue que el rey Kupe y sus hijas no pudieron regresar nunca más a su patria.

¿Por qué no?

En todo caso, el rey conservaba aún la canoa en que había viajado; contaba aún con sus dos hijas, con toda seguridad muchachas deportivas. A pesar de esto, el regreso se hacía imposible. ¿No podía prescindir de sus inteligentes pájaros para la navegación?

Pero la leyenda más antigua de los maoríes es todavía mucho más curiosa: ¡según ella, Nueva Zelandia habría sido pescada de las olas del mar por el dios Maaui!

Según la leyenda, Maaui habría tenido un pez en la caña; el pez se habría agitado violentamente lo que habría hecho montar en cólera al dios, quien habría descuartizado al pez, reduciéndolo a pequeños trozos… y por eso Nueva Zelandia habría quedado tan desmembrada.

Aún en la actualidad, los maoríes se refieren a la isla septentrional —Te Ika-A-Maaui— como al pez de Maaui, en tanto que la isla meridional (Stewart Island) la conocen como la canoa del dios. La península Mahia —Te Matau a Maaui— es el anzuelo; la región de Wellington —Te Upoko O Te Ika— es la cabeza; la península de Nord Auckland —Te Hiku O Te Ika— es la cola del pez. Se trata de una leyenda que da mucho que pensar. En la época que pescaba el dios Maaui aún no habían mapas, sin embargo un vistazo al atlas basta para poner en evidencia la exactitud con que esta leyenda representa la forma de Nueva Zelandia: ahí está el pez parecido a una raya con su hocico abierto al sur, su larga cola al norte y con una aleta lateral en el anzuelo.

Las leyendas acerca del poderoso e irascible Maaui difieren de isla en isla, pero aparece siempre como un ser dotado de fuerza sobrehumana… y siempre como el «pescador de tierra».

Los mismos polinesios han sido pescadores desde tiempos inmemoriales, siempre han tenido toda clase de frutos del mar en sus redes o en sus cañas; con toda seguridad, más de una vez exageraron haciendo de un terrón un tiburón, pero siempre supieron que no se puede pescar tierra. Y, a pesar de esto, todas las leyendas de la isla lo afirman: el dios Maaui era el «pescador de tierra». ¡Ahora, con un audaz simsalabim, transformamos al dios Maaui en el intrépido Charles Lindbergh que el 20 de mayo de 1927 partió en un vuelo de 33 horas cubriendo los cerca de 6000 kilómetros que separan a New York de París! Solo en su aparato de un motor, expuesto al viento y volando constantemente sobre el océano sin fin. Un día y medio solo sobre el agua —¡una pesadilla!—. De pronto, Lindbergh divisa en medio del océano una mancha oscura, un punto. ¿Un gran pez?, ¿una pequeña isla?, ¿un cardumen de peces?, ¿un grupo de islas? Lentamente comienza a descender y reconoce las manchas en el Atlántico: eran islas. Se relaja la tensión del solitario aviador: había «pescado» una manchita de tierra.

Muy divertido, se me dirá, pero los polinesios en la prehistoria aún no conocían el arte de volar. A lo que contesto: estoy casi completamente seguro que los antiguos polinesios podían volar.

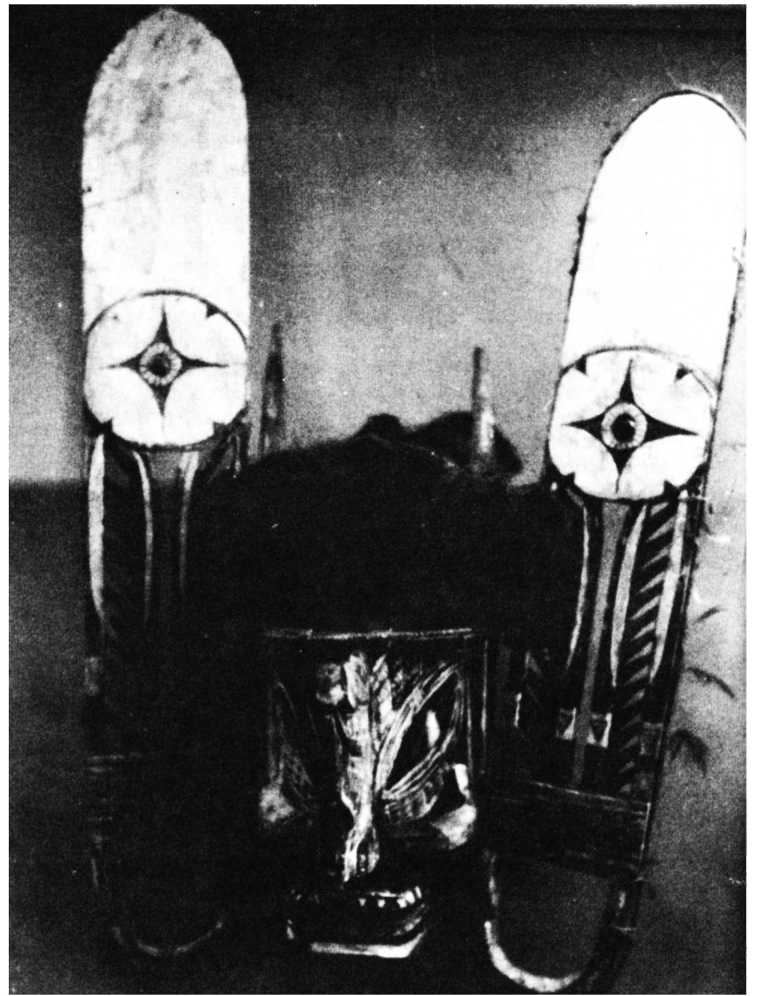

Cualquier espíritu abierto que no se empecine, en presencia de tanto testimonio de la prehistoria, en afirmar que se trata de «máscaras» o «vestimentas rituales» o «requisitos rituales» según sea el caso, todo aquél que sea capaz de interpretar los hallazgos en las islas de la Polinesia o dondequiera que fuese con una mentalidad moderna, no tendrá dificultad en reconocer en las supuestas máscaras (Fig. 40) dispositivos para el vuelo individual mal copiados: la «máscara» se pone deslizándola de arriba abajo a lo largo de la cabeza; las tablas no eran otra cosa que alas; se ven los agujeros para el deslizamiento en los extremos inferiores. Incluso los apoyos de brazos y piernas, hasta el mismo ceñidor que debía ajustarse el aviador han quedado en la memoria de los artistas folklóricos polinesios.

FIG. 40. En el Bishop Museum de Honolulú, Hawái, pueden verse numerosas copias de aparatos voladores catalogados hasta ahora como «máscaras rituales». No es necesaria tanta fantasía para reconocer en estos «recuerdos» construidos a lo largo de siglos, ingenios para volar con tablas que servían de alas, apoyos para brazos y piernas y el corsé que debía ajustarse el aviador.

Naturalmente, ellos no sabían ni saben tampoco en la actualidad por qué representan a sus dioses y reyes con aparatos tan complicados: desde hace muchísimo tiempo que ya ningún hombre puede volar con tales aparatos, ¡pero en épocas prehistóricas, en los albores de la humanidad, cuando Maaui «pescó» las islas, los especialistas podían volar con estos aparatos!

En el Bishop Museum de Honolulú, donde se encuentra la mayor colección de objetos de la antigua Polinesia que hay en el mundo, pueden verse largas galerías repletas de tales aparatos voladores. En el museo de Auckland también están expuestas grandes cantidades de tales ingenios. Dondequiera que se las encuentre, estas malas copias de primitivos equipos de vuelo pasan a los museos sin mayores trámites bajo la clasificación de «objetos rituales».

Los seres de cuatro alas de Assur eran seres rituales, las cerámicas con motivos técnicos de discos y esferas eran igualmente objetos rituales, el astronauta dibujado sobre la tumba de Palenque no era más que un indio en posición ritual; los aparatos en las manos de las estatuas de Tula eran objetos rituales; las mochilas y cámaras (sistemas de aprovisionamiento) que se ven en las espaldas de los sacerdotes mayas eran equipo ritual.

En presencia de tanta estupidez me viene a la memoria el título de la novela de Moscheh Y. Ben-Gavriel: «Los camellos también beben agua turbia».

Los polinesios no descubrieron por sí mismos el arte de volar; tuvieron maestros que vivieron sobre la Tierra en alguna época pasada y que procedían de una civilización mucho más adelantada que la nuestra. Estas técnicas de vuelo eran para nuestros visitantes un juego de niños, podríamos decir que un pasatiempo, y una de sus aportaciones fueron los rocket-belts (Fig. 41). Los norteamericanos y rusos concibieron estos equipos originalmente para su empleo en las misiones espaciales y luego encontraron una nueva aplicación en las operaciones de comandos, permitiendo a un hombre llegar a su destino volando por sobre ríos y colinas. Existen hoy día incluso equipos de helicóptero: hélice y motor van montados en un dispositivo que se acopla a la espalda y al pecho va sujeta una caja con el equipo de servicio. Dejemos que un niño trate de reproducir con paja y madera un tal hombre que vio en la televisión y nos encontraremos con toda seguridad ante una máscara ritual. El niño verá en su obra su «hombre que vuela».

Ahora, naturalmente, sería una temeridad de mi parte afirmar que los primeros antepasados de los polinesios tuvieron maestros procedentes de una civilización extraterrestre si esto no lo diesen a entender las leyendas de los pueblos de los mares del sur.

En su libro Ancient History of the Maori, New Zealand, 1887, John White nos presenta una cuidadosa recopilación de las leyendas de estos pueblos. Al comenzar su trabajo, en 1880, recogió White numerosas leyendas de primera mano que le fueron relatadas por los sacerdotes. En el primer tomo ya se habla de los primeros tiempos:

Genealogía de los dioses Historia de la creación Guerra en el cosmos Creación del hombre y la mujer Diluvio y relatos sobre el arca Matrimonios entre dioses y hombres Viajes entre la Tierra y los astros Alimento caído del cielo.

FIG. 41. El equivalente contemporáneo de los ingenios para volar de los isleños de los mares del sur: rocket belts utilizados por los comandos norteamericanos y rusos. ¡Cuándo nuestros niños construyen rocket belts de madera y paja estarían haciendo máscaras rituales!

La leyenda Rongamai nos narra guerras entre las tribus. En peligro de ser arrollada, la tribu de los Nga-Ti-Hau busca refugio en una aldea fortificada. Al verse allí asediados por el poderoso adversario, los guerreros Nga-Ti-Hau imploraron ayuda al dios Rongamai. Cuando el Sol llegó al cénit, apareció el dios:

«Su aparición fue cuál estrella fulgurante, cual llama de fuego, semejante al Sol».

Rongamai voló sobre la plaza y se dejó caer:

«La tierra se vio revuelta,

nubes de polvo se elevaron impidiendo la visión, el estrépito fue como el trueno

y luego un rumor como el zumbido de una concha».

Los guerreros cobraron valor gracias a esta demostración de poder del dios y abrumaron al aterrorizado adversario.

En la leyenda Tawhaki, la joven Hapai desciende del séptimo cielo a la Tierra a fin de pasar las noches con un varón apuesto. El escogido desconoce el origen de la muchacha; sólo después de quedar encinta, la ninfa le revela la «verdad»: venía desde un mundo lejano y desconocido para él, donde tenía el rango de diosa. Naturalmente, ya ha dejado de ser virgen, da a luz una hija y luego regresa a su patria en las estrellas.

Confunde la multitud de medios que emplean los misteriosos seres para regresar al espacio. Algunas veces utilizan escaleras interminables para evadirse, otras veces hay torres que sirven para la partida; en ocasiones hay telarañas o sarmientos lo suficientemente fuertes como para permitir el despegue a las alturas, pero también a menudo parten llevados por pájaros, de preferencia dragones, o bien suben al cielo sirviéndose de cuerdas. Por muy distintos que sean los medios empleados, invariablemente, antes de la partida, hay allí una anciana… ¡que inclinada sobre el suelo se ocupa de contar patatas! La vieja advierte a los viajeros acerca de «vientos que soplan hacia la tierra» y en seguida comienza a lanzar patatas al fuego, una después de otra: nueve, ocho, siete, seis, cinco… una verdadera cuenta regresiva como en el space center.

En la Polynesian Mythology, Wellington, New Zealand, O. J., hay una leyenda que contaban los pescadores de estas islas:

El guerrero Uenuku caminaba al borde de un lago cuando divisó una columna de niebla suspendida sobre la playa; armándose de valor, se acercó a la aparición y vio dos hermosísimas muchachas que habían bajado del cielo para bañarse en el lago. Impulsado por una fuerza irresistible, se acercó a las jóvenes y las saludó con gran respeto. Fascinado, rogó a una de las mozas que lo acompañase a su casa y se desposase con él. La dama contestó:

«Me gusta este mundo.

No es frío y vacío como

allá arriba».

Es curioso que sencillos pescadores de la Polinesia puedan hablar de un espacio vacío y frío «allá arriba». Mar y tierra les eran familiares, pero… ¿el espacio allá arriba? De la misma fuente tomo el siguiente relato que linda en lo grotesco:

Rupe, conocido también bajo el nombre de Maui Mua sale en busca de su hermana Hinaura. Como no puede hallarla, toma consejo de su abuelo Rehua que vive en el cielo en un lugar llamado Te Putahi Hui o Rehua.

Rehua se ciñe, se pone una máscara y comienza su ascensión.

Llegó a un lugar en que habían hombres. Preguntó:

—¿Están habitados los cielos más arriba de éste?

—Sí, están habitados —contestaron.

—¿Puedo llegar a esos cielos? —preguntó.

—No, no podrás llegar a ellos porque fueron construidos por Tañe.

Rupe se abrió paso al segundo cielo y nuevamente encontró gente a quienes hizo la misma pregunta:

—¿Están habitados los cielos más arriba de éste?

—Sí, pero no podrás llegar a ellos porque fueron construidos por Tañe.

Una vez más Rupe se abrió paso hacia arriba y otra vez encontró un lugar poblado.

—¿Están habitados los cielos más arriba de éste?

—Sí, pero no podrás llegar a ellos porque tu máscara no es la de Tañe.

Rupe no se da por vencido; haciendo un supremo esfuerzo, alcanza el décimo cielo donde encuentra a Rehua (también: Hinaura).

Según The Ancient History of the Maori el todopoderoso Tañe era el dios de los bosques y de los animales. En una leyenda se cuenta que fue el creador de la primera mujer y en otra, que después de la segunda gran guerra en los cielos, Tañe obligó a los dioses sublevados a descender a otros mundos en las tinieblas por toda la eternidad.

A estos efectos, Tañe proveyó a los vencidos de todos los conocimientos y habilidades necesarios para que pudiesen realizar el viaje.

¿Serán necesarias mayores explicaciones? ¿Será necesario señalar que para un vuelo al espacio se necesitan aparatos y máscaras? ¿Será necesario decir a una generación que siguió por televisión todas las etapas del viaje a la Luna que los cielos se alcanzan uno después de otro y que para ello son precisos grandes conocimientos —llámense NASA o TAÑE—?

Siguiendo sobre el tema, quisiera de paso recordar la principal obra del Kabbala, el libro Sohar. El reportaje del rabino Simón Bar Jochai contiene una conversación entre un habitante de la Tierra y un recién llegado del planeta Arqua. Unos fugitivos sobrevivientes de una catástrofe en nuestro planeta se encuentran repentinamente con un ser extraño que emerge desde una grieta entre las rocas; el rabino Yossé que va al mando del grupo pregunta al extranjero de dónde viene; el extraño ser contesta:

—Soy habitante de Arquas.

El sorprendido rabino pregunta:

—¿De modo que hay seres vivientes en Arqua?

El extranjero contesta:

—Sí, cuando os vi venir, salí de mi cueva para saber cuál es el nombre de este planeta.

Y relató que en «su» mundo las estaciones del año eran diferentes, que siembra y cosecha se repetían después de varios años y que los habitantes de Arqua visitaban todos los planetas y hablaban todas las lenguas.

El Kabbala habla de siete planetas distintos, pero que sólo Arquea envió delegados a la Tierra.

No puedo evitarlo, en las leyendas hay referencias directas e inequívocas acerca de otros planetas. Se las interpreta siempre de acuerdo a los exégetas tradicionales que no nos han llevado a ninguna parte. Sí, dicen los exégetas, estas leyendas no se pueden interpretar si no se las mira a la luz de la mentalidad de sus autores. ¿Lo hacen acaso? Creen hacerlo. En realidad, resulta imposible apropiarse la mentalidad de pueblos primitivos desaparecidos que apenas han dejado rastros de su paso; sólo puede suponerse: tendrían que haber pensado esto o aquello. Es una suposición. El significado de toda leyenda queda atado a la mentalidad de los pueblos en que ésta se incubó, pero esto tiene sus límites: las anteojeras caen tan pronto como las interpretaciones subjetivas se ven confrontadas con los conocimientos de la era espacial. Pero esto hay que evitarlo a toda costa.

Puesto que en la prehistoria no se volaba, no puede haber habido contacto con otros planetas. Basta. ¿Cómo puede uno salir del pantano de lo inexplicable tirándose de los propios cabellos?

Se intentan las explicaciones psicológicas: se trataría de expresiones de deseos inconscientes. Incluso mi compatriota, Carl Gustav Jung (1875-1961) debe sacar aquí la cara con su doctrina de la energía psíquica, con su teoría de las individuaciones, pero principalmente con su filosofía del arquetipo con los modos de ser y símbolos innatos y primitivos. El mundo ha vuelto a la normalidad. «El hombre siempre sintió la necesidad de imitar a los pájaros». ¿Fantasías innatas? ¿Símbolos arcaicos? No tengo nada contra el deseo de volar; a mí personalmente me gusta mucho volar. Con seguridad, nuestros antepasados deben haber tenido el mismo anhelo. Pero, por favor, ¿llegó el inconsciente hasta darles imágenes concretas de dispositivos para el vuelo? ¿Llegó hasta hacerles dar detalles precisos de planetas desconocidos? ¿Les guió la mano cuando esculpían redes de circuitos integrados en la Puerta del Sol de Tiahuanaco?

En la epopeya babilónica, Etana está poseída del deseo de volar. No es para sorprenderse que sueñe o hable acerca de sus deseos. Pero ni sueño ni fantasía habrían sido capaces de una descripción tan fiel como la que aparece en la epopeya:

«La Tierra era como un jardín, y el mar abría surcos en la tierra como las zanjas que abre el jardinero».

Y el deseo de volar jamás pude inspirar a Enkidu en la descripción de la Tierra, vista desde gran altura, como lo hace en la epopeya Gilgamesh:

«Y la tierra era como una montaña y el mar como un pequeño arroyo… y la tierra se veía como papilla y el mar como artesa».

En el 18.º volumen del Anuario de la Asociación de Ingenieros Alemanes, Berlín 1928, el profesor Richard Hennig publica un estudio acerca de la prehistoria de la aviación. En este estudio, señala la leyenda Etana como el más antiguo cuento sobre vuelos del mundo, que debe remontarse a los primeros tiempos de la historia, ya que se han encontrado representaciones de esta leyenda en sellos cilíndricos del año 3000 y 2500 a. C., en tanto que el texto, escrito en caracteres cuneiformes, se conserva sólo en parte. El siguiente pasaje es particularmente interesante para el técnico:

«No a espaldas del águila sino sujeto a ella pecho a pecho vuela Etana en su viaje a las estrellas… Seis veces en el curso de la ascensión, el águila muestra a Etana el aspecto cada vez más reducido de la Tierra que van dejando atrás».

¿Descripciones precisas, representaciones plásticas como productos del inconsciente? Creo que aquí los psicoanalistas deberían detenerse a fin de no perder la confianza de los adeptos a su disciplina.

Tanto la investigación de mitos y leyendas como las interpretaciones proporcionadas por la arqueología han estado —en lo que concierne a la prehistoria— encerradas en la jaula de los prejuicios. Los ojos no ven, la mente está como anquilosada. Se objeta que la ciencia no puede aceptar tesis fantásticas que carecen de suficiente fundamentó, pero lo que está pasando es que las tesis «serias» se están volviendo cada día más fantásticas al tiempo que las heréticas fantasías se ven cada día mejor avaladas. Toda labor de investigación supone tres premisas: libertad de pensamiento, don de observación y capacidad de síntesis. También el investigador aficionado debe hacer uso de ellas.

¡Y ahora volvamos por unos momentos a los mares del sur!

Según las leyendas maoríes, por estas regiones hace sus andanzas el dios Pourangahua (Fig. 42), quien voló a Nueva Zelanda desde su legendaria sede Hawaiki cabalgando sobre un pájaro mágico. Hawaiki es una palabra compuesta que proviene del indio antiguo y cuyo sentido es de la vía láctea. A este dios Pourangahua se le atribuye la oración maorí más antigua:

FIG. 42. Según la leyenda maorí, el dios Pourangahua voló desde su legendaria sede, Hawaiki, montado en su pájaro mágico, hacia Nueva Zelanda. Vengo y un nuevo cielo gira sobre mí…

«Vengo,

y bajo mis pies

hay una Tierra desconocida.

Vengo,

y un cielo nuevo gira

sobre mí.

Vengo,

a esta Tierra, tranquilo lugar de reposo para mí.

¡Oh, espíritu del planeta!, el extranjero te ofrece modestamente su corazón en holocausto».

En Nueva Zelanda, los turistas pueden ver esferas en los bordes de las calles y playas, grandes esferas hasta de un diámetro de 3,16 metros En Moeraki-Beach, al norte de Dunedin, ruedan por montones, de todos los tamaños (Figura 10C). Ya un experto en esferas gracias a mis estudios de las bolas de piedra de Costa Rica, me puse, por supuesto, a examinar concienzudamente la variedad neozelandesa. Estas esferas han sido formadas por la naturaleza. Están constituidas de piedra arenisca por sedimentación de la calcita alrededor de un núcleo. Según los geólogos, estas esferas habrían comenzado a formarse en el período cretáceo superior hace unos 135 millones de años. Si bien se han formado naturalmente, hay ejemplares extraordinarios, entre ellos las llamadas geodas. El concepto de geoda es bastante importante en geología y proviene del griego; se trata de una especie de burbuja de gas dentro de la roca que está total o parcialmente llena de minerales o recubierta de sedimentos cristalinos. Fuera de los geólogos, hay muchos comerciantes que se interesan por las geodas; las cortan en trozos y las pulen, convirtiéndolas en apreciados adornos que ofrecen en sus negocios de curiosidades. Buscadores de tesoros de esta clase encontraron en 1961, en las cercanías de Olancha, en los confines del desierto de Amargosa una piedra con aspecto de geoda. De vuelta a casa, se dispusieron a preparar la piedra para la venta. Al tratar de partir la supuesta geoda con una sierra de diamante, ésta se quebró porque la piedra, a pesar de su aspecto, no era hueca sino maciza. Los geólogos que partieron la piedra encontraron en su interior una roca desconocida fundida bajo la acción de elevadas temperaturas y cuya superficie reflejaba los colores del arco iris… y en su seno, una clavija metálica de 2 milímetros de diámetro y 17 milímetros de largo.

¿Curioso?

«¡Horacio, hay más cosas en el cielo y en la tierra que las que dejan suponer vuestros libros!».

La administración norteamericana se esfuerza en mejorar la infraestructura de la isla; en Ponape se construyen carreteras, hay ya una planta de energía eléctrica en funcionamiento, se está construyendo el puerto, hay una, estación radioemisora que transmite música a todo el archipiélago. Pero todo sólo está en sus comienzos; por esto no deja de llamar la atención que, en la pobre isla, casi cada familia nativa posea un automóvil. En muchas cabañas, incluso en aquéllas que aún no tienen corriente eléctrica, se ven cajas de música. El propietario de mi llamado hotel de primera clase tiene tres de estos aparatos, y, como si fuera poco, casi siempre tenía los tres funcionando al mismo tiempo; los escasos huéspedes se divertían con dos máquinas automáticas y el día de mi partida, fue entregada en su establecimiento una máquina de calcular eléctrica. No he podido llegar a descifrar el misterio que hay detrás de esta absurda riqueza. Los nativos son pobres y bastante perezosos, además no tienen ningún interés por los negocios. Debí hacer uso de toda mi habilidad dialéctica para poder persuadir siquiera a dos muchachos que me condujesen todos los días a Nan Madol. Sin duda, los norteamericanos son verdaderos genios como vendedores, pero en todo caso no están dispuestos a regalar sus mercaderías. ¿De dónde sacan los isleños tanto dinero para tantas cosas en su mayoría superfluas? Constantemente me acordaba de los buzos nipones trayendo platino del fondo del mar…

Es posible que haya dejado pasar la ocasión de descifrar el misterio al no aprovechar debidamente unos momentos de especial clarividencia por los que me tocó pasar.

El día anterior a mi partida, recibí una invitación de los nativos para visitar su aldea. Sé muy bien que no se pueden rechazar tales gestos de hospitalidad: no se puede regresar más al lugar en que uno se ha demostrado descortés. La mujer de más edad del clan me saludó y me condujo a través de algunas chozas hasta la plaza del villorrio: mujeres y muchachas estaban acuclilladas delante de un tronco de árbol hueco y, al verme, comenzaron a batir con varillas, marcando un ritmo parecido a un blues. Súbitamente entran hombres y mozos en el círculo marcando el compás en el suelo con los pies y golpeando con destreza troncos de madera afinados para distintos tonos. Me hicieron entrar en el corro; el ritmo era, al comienzo, tranquilo, pero poco a poco fue haciéndose frenético; el compás de las mujeres era cada vez más rápido, hacía un calor sofocante y yo tenía que participar, bailar, correr en círculo y golpear en el suelo con los pies. Lo único que pude ahorrarme fue la lanza. El rock’n’roll de los años cincuenta resultaba suave como un tango en comparación con nuestra exhibición.

Pero me esperaba algo aún peor.

Me condujeron a una choza; en el suelo había una gran piedra plana; seis hombres y yo tomamos colocación alrededor de la piedra. Unos muchachos de la tribu trajeron raíces de un árbol nuevo (lat. piper methysticum). Con un manojo de lianas limpiaron un poco las raíces y las colocaron sobre la piedra. Los hombres cogieron piedras de moler y comenzaron a machacar las raíces al mismo compás. Al cabo de media hora, comenzó a salir de las raíces una masa pastosa y pegajosa de color café. Los muchachos trajeron entonces unos manojos de fibras vegetales y los extendieron cuidadosamente a lo largo de los cantos de la piedra. Ahora los machacadores comenzaron a barrer la papilla de la piedra volcándola sobre las fibras y, por parejas, fueron retorciendo las fibras hasta formar una cuerda. La malsana salsa que goteaba sobre cascaras de coco se llama sagú.

Un adolescente inocente —los ritos decretan que es inocente— se arrodilló ante mí y, sin mirarme a los ojos —lo que está severamente prohibido—, me pasó la cascara. ¡Qué es lo que no se hace en aras del entendimiento entre los pueblos! Me llevé la cascara a los labios; todos los ojos estaban fijos en mí. Tragué algunos sorbos y pasé la cascara a mi vecino quien bebió del terrible brebaje como si se tratara de un champagne de primera clase. Se volvió a llenar la cascara y todos disfrutaron del banquete, hasta que finalmente comenzaron a recostarse cayendo en profundo sueño.

El sagú produce el efecto de una droga, pero no causa apego ni tampoco dolor de cabeza al despertar. Dicen que el sagú provoca un efecto semejante al LSD. He leído que el LSD lleva por momentos a estados de sobrenatural clarividencia. Si hubiese tragado un poco más del repugnante zumo, a lo mejor, bajo la impresión de lo sucedido en los últimos días, hubiese recibido la inspiración que tanto me faltaba para descifrar de un golpe los misterios de Nan Madol. Así las cosas, no me resta sino plantear mis interrogantes a los especialistas que, hasta el momento, sin mayor clarividencia, siguen pescando en aguas turbias.

Dicho sea de paso: Nan Madol es una palabra compuesta en la lengua de los ponapeses y significa «lugar de los espacios intermedios».